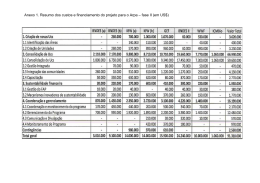

A Constituição de uma Natureza de Estado: O caso do ARPA Fernanda Rath Fingerl (UFRJ/IPPUR) Geógrafa pela PUC-Rio e Mestranda da UFRJ/IPPUR [email protected] Resumo O presente trabalho tem como tema as políticas públicas de proteção ambiental para a Amazônia, com foco no Programa Áreas Protegidas da Amazônia que hoje representa o maior programa de proteção ambiental da região. Através da descrição histórica do ARPA pretendemos entrelaçar a trajetória do movimento ambientalista com a implementação de estratégias oficiais de governo para a conservação da floresta, buscando compreender de que forma os atores e seus projetos produzem o espaço e constroem territórios próprios. Nosso objetivo é, portanto, analisar os conflitos decorrentes da sobreposição de territórios e diversidade de projetos para a Amazônia Legal com foco no Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA. Nossa hipótese é que o contexto da globalização, enquanto uma fase da modernidade, exacerba uma racionalidade científica e utilitarista que privilegia a técnica em detrimento dos saberes tradicionais. O Estado atua, assim, como mais um ator ratificador dessa lógica, aproximando-se de organismos multilaterais como o Banco Mundial que buscam cada vez mais a inserção nas esferas decisórias de poder dos países em desenvolvimento. 1. Gênese e institucionalização do discurso ambientalista As vozes e falas evocando princípios de cuidado e proteção em relação à natureza podem ser encontradas nos mais diversos documentos ao longo de milhares de anos. A Bíblia, o Velho Testamento, os primeiros filósofos sofistas e tantos outros ao longo da história da humanidade escreveram e pregaram idéias referentes à relação do homem com a natureza. Compreender essa relação - podemos arriscar aqui - é buscar a essência da vida, não somente dos homens, mas destes e de tudo aquilo que os (nos) cerca. Daí as explanações muitas vezes míticas e místicas desses primeiros relatos a que temos acesso. Muitos termos da biologia remetem a “partes” materialmente determinadas do espaço socialmente produzido. Ainda que escutemos com relativa freqüência expressões como “mata primária”, “natureza natural” e “floresta virgem”, nenhuma delas remete de fato a áreas intocadas pelo homem. Para Arnt e Schwartzman (1992) “A mata virgem tem muito de mito: (...) Isto que chamamos natureza é parte e resultado de uma longa historia cultural.” (p. 20). Assim, cada sociedade, através da sua cultura, constrói temporalidades específicas, tendo implicações na sua organização sócio-espacial, nos seus impactos socioambientais e no seu modelo econômico. Sem nos alongarmos muito, apresentaremos uma breve reflexão sobre nossa temporalidade, construída pela sociedade ocidental e vigente desde o final do século XVIII, a partir da periodização da modernidade construída por Marshall Berman. O recente ramo de estudos da história ambiental corrobora a tese de geógrafos humanos como Harvey e Santos, de filósofos marxistas como Lefebvre e de demais antropólogos e sociólogos que alegam que os remanescentes florestais de hoje são fruto do manejo de populações que habitaram (ou habitam ainda) essas regiões. Dito de outra forma, a configuração espacial é resultado de práticas sociais despendidas por uma determinada sociedade, em um também determinado tempo. A Amazônia, por exemplo, não tem a chegada dos portugueses como ponto de partida de sua história; existem relatos de pesquisadores que encontraram vestígio de ocupação humana há mais de 12.000 anos na região. Podemos compreender, portanto, que a floresta “em pé” é resultado de um longo período de utilização racional (para empregar o termo em voga) dos recursos naturais (tanto fauna quanto flora). Mesmo o primeiro grande avanço tecnológico da humanidade, o domínio do fogo, esteve presente nessa construção do espaço natural de forma incisiva através das práticas de coivara de populações indígenas e demais nativos. Estes, por sua vez, tinham uma relação específica com o tempo e uma concepção particular de natureza, construindo representações e criando símbolos que orientavam e compunham sua relação para com ela. A natureza é, desse modo, um conceito socialmente construído, dotado de temporalidade e territorialidade, de materialidade e elementos abstratos. A maneira como a sociedade moderna se relaciona com ela é um constructo embasado no processo de laicização e racionalização do mundo que coloca em lados opostos a sociedade e a natureza. Essa dicotomia, contudo, não pode de modo algum ser naturalizada e nem tampouco esvaziada de seu caráter histórico e espacial. A relação entre o homem e a natureza evoca a materialidade do espaço e as relações de poder (inclusive simbólico) dos territórios. Concordamos com Santos (1996) e, antes dele com Lefebvre, que o espaço é uma construção social, e que, enquanto o homem constrói o espaço, esse também o modifica, sendo assim produto e meio de produção e reprodução das relações sociais e de poder. Para Rua, Oliveira e Ferreira (2007) “a maneira como as sociedades se apropriam do espaço torna-se cada vez mais definidora das ações políticas a adotar” (p. 7). A sociedade a que nos referiremos ao longo deste trabalho é a sociedade moderna ocidental, na qual ser moderno é, segundo Berman (1982), “... viver uma vida de paradoxos e contradições. É sentir-se fortalecido pelas imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e freqüentemente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar essas forças, a lutar para mudar o seu mundo transformando-o em nosso mundo. É ser ao mesmo tempo revolucionário e conservador: aberto a novas possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo niilista ao qual tantas aventuras modernas conduzem, na expectativa de criar e conservar algo real, ainda que quando tudo em volta de desfaz” (p. 12) O autor nos apresenta o que podemos chamar de espírito da modernidade, determinado basicamente pelo clamor desenvolvimentista e revolucionário da sociedade moderna. Berman não procura as bases econômicas ou histórico-factuais da vida atual, mas o processo que faz da modernidade algo diferente de fases anteriores da vida humana, um turbilhão social que tem como palco as novas grandes cidades emergentes. No século XIX, diversos autores tratam do fenômeno das multidões que tomou conta das cidades como Londres e Paris, direcionando um olhar no sentido de compreender esse novo ambiente de possibilidades e contradições. Dialogando com a filosofia de Nietzche e com a psicologia de forma explicita, Simmel procura analisar o comportamento humano no quadro de mudanças do século XIX. Esse período, marcado pelo processo de urbanização e adensamento da população nas cidades, teve como elementos definidores a “libertação” do homem e a especialização funcional desse homem e de seu trabalho, delineando a tensão entre um processo de homogeneização e outro simultâneo de preservação da autonomia, onde a positividade da liberdade se expressava na individualidade. Tendo a metrópole como cenário das relações sociais, e sendo ela caracterizada pela alta densidade populacional, o homem metropolitano é submetido a uma intensificação dos estímulos que ocorrem no encontro com outros. Diferentemente das cidades pequenas e das áreas rurais, que apresentam um ritmo de vida mais lento e uma uniformidade maior de “imagens mentais”, a metrópole exige mais da consciência humana pela sofisticação, proporcionando um maior desenvolvimento do intelecto, da abstração e da racionalidade. Para Simmel (1967), a reação aos estímulos está agora centrada na cabeça, e não mais no coração, por motivos de segurança para o homem metropolitano. Além disso, a metrópole sempre foi o centro da economia monetária e produzia para o mercado, o que apresenta relações intrínsecas com o domínio do intelecto porque ambas envolvem a objetivação das relações, eliminado a individualidade e a pessoalidade (características das áreas rurais). A certeza científica e a ideologia utilitarista que predominou, subjugando os elementos naturais à produção material irresponsável, encontraram na própria natureza transformada em objeto, seu limite. Podemos apresentar como exemplo a atual crise ambiental, que para muitos autores está situada no âmbito de uma crise do padrão civilizatório, expressando que o modo de se relacionar com a natureza que prevaleceu nos últimos séculos impôs um limite claro à sua continuidade. Arnt e Schwartzman (1992) fazem dessa idéia uma prosa poética sobre o desmatamento no Brasil ao dizer que: “Devastamos mais da metade de nosso país pensando que era preciso deixar a natureza para entrar na história; mas eis que esta última, com sua costumeira predileção pela ironia, exigenos agora como passaporte justamente a natureza.” (p.13) Não nos enganemos, entretanto, pensando que os limites ambientais percebidos hoje sejam resultado de fato de uma escassez de recursos, uma vez que o que se posiciona no centro do debate é, de acordo com Acselrad (2004), “a natureza dos fins que norteiam a vida social” (p. 7). Os dados referentes ao consumo per capita de bens e serviços da população mundial ilustram essa falsa associação malthusiana entre crescimento populacional e escassez de recurso. Os impactos aos recursos naturais finitos não são propriamente uma questão de quantidade, mas de qualidade, determinada pelo padrão de consumo de cada classe econômica. De fato, como nos mostra Porto-Gonçalves (2006) “A pegada ecológica de um estadunidense médio é 12 vezes maior do que a de um africano; 6 vezes maior que a de um asiático e 2 vezes maior do que a de um europeu ocidental. Com toda certeza o impacto de um bebê nascido nos EUA, ou que tenha um padrão de vida americanizado, é muito maior do que a da maior parte da população asiática, africana e latinoamericana” (p. 163) O maior problema decorrente dessa constatação, que hoje já não configura propriamente uma novidade, é que todos querem consumir como os estadunidenses. O esforço notável da China no seu processo de abertura econômica representa uma tentativa de lançar para o mundo não só uma nova escala de produtos, mas também uma nova horda de consumidores. Isso acarretará (como já vem ocorrendo), uma intensificação da exploração de recursos naturais e um maior investimento em tecnologia para potencializar essa exploração, implicando uma reordenação do espaço e, consequentemente, das relações sociais. Uma vez que aceitamos que o espaço construído pelos homens modernos está sempre impregnado pelo seu par, o tempo da modernidade, fica claro que a produção material desse espaço tem como elementos norteadores o tempo e as necessidades do capital. Segundo Porto-Gonçalves (2006): “A temporalidade do capital, sobretudo nesse período técnico-científico e informacional, com sua velocidade em permanente frenesi, relativiza de tal forma a relação que cada povo e cada cultura estabeleceu com o espaço, com o tempo, com a natureza em geral e com sua manifestação em cada ser específico e por suas relações entre si, que termina por tornar obsoleto qualquer sistema de normas, antes mesmo que tenha sido assimilado por cada um dos que seriam responsáveis por estabelecê-lo. Se o ethos é o conjunto de valores compartilhado em comum por um determinado grupo humano, o ritmo com que os valores são estabelecidos implica procedimentos diferenciados, inclusive de tempos, que, via de regra, estão sendo atropelados, não há palavra mais apropriada, por uma lógica imperativa que se acha, ela mesma, o próprio tempo, daí time is money: tempo é dinheiro.” (p. 278) Do mesmo modo, Rua (2007) diz que: “A onipresença da modernidade ocidental, traduzida em seu viés instrumental com modernização, não domina somente a interconexão técnica das redes de comunicação ou canais dos computadores, mas também a mundialização da economia e a construção de um imaginário planetário – sem esquecer a ampliação da crise ecológica que ameaça o planeta.” (p. 153) A institucionalização do discurso ambientalista, assim como as ações políticas, passa pela definição de fronteiras e escalas de ação de cada governo. Consideramos essencial problematizar a proteção ambiental para compreendermos os conflitos e a configuração espacial e territorial desencadeados pela sua presença. Desse modo, parece consenso que se deve sempre falar no plural em relação à temática ambiental. Raízes, ambientalismos, temporalidades e naturezas, territórios. Ou seja, tanto a gênese quanto a trajetória histórica do discurso de proteção ambiental é marcada pela pluralidade geográfica, de escala e de atores. Concordando com Arnt e Schwartzman (1992), “Há ambientalismo para todos os gostos; há ambientalismo comercial como há ambientalismo chapa-branca, há alternativos como há oficial, há diletante como especialista, de miolo mole como de cabeça dura, de ocasião como de convicção, de direita como de esquerda.” (p. 17) A história do modelo de proteção ambiental hoje representado no estabelecimento de áreas protegidas – ou Unidades de Conservação no caso brasileiro - começa a ser escrita paralelamente em diversas localidades ao redor do mundo, com motivações distintas e sem uma comprovada relação entre elas. A Inglaterra e os Estados Unidos foram cenários das mais expressivas organizações e esforços de institucionalização, ou seja, de estratégias de incorporar à máquina do estado e à estrutura sociopolítica como um todo suas propostas de proteção ambiental. Na primeira, nos diz McCormick (1992), “O meio ambiente havia sido manipulado pelo homem durante séculos. A agricultura transformara a paisagem, restringindo a natureza a florestas, terras não utilizáveis e quaisquer pequenas ilhas que pudesses encontrar no mar da habitação humana. Quando esses vestígios remanescentes foram ameaçados pela indústria e pela agricultura mais eficiente, protecionistas se levantaram em resposta.” (p.21) Em finais do século XIX, quando atravessavam um período de grande aquecimento econômico e uma situação fundiária de privatização de terras públicas, se desenrolava nos EUA um cenário visível de degradação ambiental. Paralelamente, um grupo integrante do movimento político, filosófico e literário denominado Transcendentalismo, procurava difundir a idéia de que a natureza teria outras funções, além de caracterizar recursos para a sociedade. Henry Thoureau, integrante desse grupo e adepto do misticismo panteísta, “(...) respaldou-se na teoria filosófica, literária e artística para perceber as áreas selvagens como um bem americano, um atributo da nova geração, que a fazia superior às áreas totalmente colonizadas da Europa” (Araújo, 2007 p. 27). As idéias de Thoureau constituíram a base do movimento preservacionista, liderado pouco mais tarde por John Muir. O preservacionismo tem suas bases nas teorias darwinistas e biocêntricas, propondo uma interação isonômica entre homens e demais seres vivos, o que, curiosamente, coloca o homem na posição de vilão, agente degradador dos demais. O mais interessante e inovador dessa corrente é a compreensão do homem enquanto parte da natureza, e não como espécie superior e destaca dela. Há, inclusive, uma relação muito próxima das idéias preservacionistas com o pensamento antigo acerca da temática ambiental relacionada a uma instância divina, ainda que sejam evidentes os diferentes contextos econômicos, sociais, políticos, filosóficos e mesmo ambientais que os distanciam. Também no final do século XIX outra corrente do movimento ambientalista se estruturou através de Gifford Pinchot. O conservacionismo concentra as raízes da idéia atual de desenvolvimento sustentável, uma vez que seu líder tinha como premissa o uso racional dos recursos naturais. Não surpreendentemente, Pinchot teve grande aceitação por parte de setores empresariais e foi responsável pela criação de áreas protegidas que permitiam o manejo de seus recursos. Como maior contribuição desta corrente, podemos destacar a proposição de uma nova lógica baseada no compartilhamento dos recursos, e não somente na acumulação, cujo controle estaria centrado nas mãos do Estado. A rápida expansão e popularidade do ambientalismo no século XX residirá precisamente em seus múltiplos atrativos. Enquanto Pinchot, por um lado, apresentava um ambientalismo mais antropocêntrico e utilitarista que era compatível com o desenvolvimento econômico, assegurando máxima utilização sustentável dos recursos naturais, contando com um eficiente controle do Estado, por outro, Muir apresentava um ambientalismo mais biocêntrico, com forte apelo ético e espiritual, cuja defesa da natureza se apoiava fundamentalmente em instituições da sociedade civil. Em finais do século XIX, ambas correntes penetraram na esfera política norte-americana e se estruturam através da criação de unidades político-administrativas na forma de áreas protegidas. Em 1872 é criado o Yellow Stone Nacional Park, iniciando a estratégia de proteção ambiental através de áreas naturais de beleza cênica, cercadas, desabitadas e colocadas sob proteção para o lazer da população (Araújo, 2007). Algo essencial no processo de criação do Parque de Yellow Stone foi o apoio de um dos proprietários da Companhia Ferroviária do Pacifico Norte, que se encantou com a beleza do local e vislumbrou grande potencial turístico para a região. Daí o surgimento de duas hipóteses para a criação do Parque: uma que defende a sua criação de fato pela vontade altruística de proteção ambiental, e outra que associa aos interesses comerciais da ferrovia. A aproximação entre setores ambientalistas e desenvolvimentistas específicos coloca em posição de conflito as finalidades da proteção e os meios para alcançá-la. Ou seja, as intenções finais apropriação capitalista da natureza para obtenção de lucro através da exploração dos recursos naturais - estão escondidas sob a superficialidade de interesses coletivos aparentemente mais fortes calcados na produção da escassez de belezas naturais. É possível apontarmos três “troncos” a partir dos quais o movimento ambientalista da Inglaterra, dos EUA e dos demais lugares, se diversificou: a biocêntrica, a ecológica e a econômica. O que os diferencia são os objetivos e os valores que norteiam a relação sociedade natureza. Segundo a tradição biocêntrica, prevalece o valor intrínseco da natureza; para a ecológica, a interdependência entre as partes é exaltada (sociedade e natureza); e, por fim, para econômica, onde se destacam o uso racional dos recursos, a visão utilitarista da conservação ambiental é reafirmada. Desse modo, determinar áreas prioritárias para a proteção ambiental e exploração de recursos (naturais e turísticos) pode ser considerado um ato coerente com as duas últimas correntes, compatíveis com seus princípios. Inclusive, ambas encontram respaldo e amparo nas explicações justificativas científicas, enquanto a primeira enraíza valores tradicionais, nãocapitalistas. Em comum, o fato de as correntes do movimento ambientalista inspirados em cada uma das tradições supracitadas buscarem materializar suas estratégias de proteção ambiental através da constituição de políticas públicas ambientais. Como aporte interessante a essa colocação, relembramos que a construção moderna de natureza, separada do homem e pretensamente intocada, surge com a expansão da sociedade industrial. A urbanização, e o conseqüente abandono dos campos, desperta uma nova dinâmica de sociedade. Os primeiros parques ingleses nascem com o intuito de reproduzir nos centros urbanos o ambiente idealizado de natureza natural controlada, tranqüila e silenciosa, em oposição aos centros que os cercam. A marcação dessa oposição dita o ritmo da ciência na modernidade, que cria cada vez mais instrumentos para humanizar os elementos naturais, desnaturalizando-os. Não há somente determinantes políticos ou econômicos da ordem social, há também condicionantes culturais da ordem social. E, sendo assim, o esforço de dominação e racionalização caracteriza um cenário de crise, decorrente da manipulação de novas concepções simbólicas do espaço e da reprodução simbólica de uma imagética desse espaço-tempo do capital que se impõem às demais espaço-temporalidades. A imposição da temporalidade do capital e a territorialização do Estado através do Parque – criando novas territorialidades - incitam um conflito que tem como conseqüência, para a floresta, o desencadeamento de atividades “nocivas” ao meio ambiente. Para as comunidades, por sua vez, os efeitos são sentidos na perda de seus valores tradicionais, ou na incorporação parcial e precária dos preceitos da nova economia de mercado. Atentemos, porém, para o cuidado de não romantizarmos e homogeneizarmos os povos da Amazônia, já que não estamos, de modo algum, tratando de um território pouco complexo do ponto de vista social. A presença de cada grupamento humano na floresta implica uma produção do espaço particular e própria, com construções simbólicas específicas e práticas sociais de reprodução que não podem nem devem ser simplificadas. Um esforço necessário é, portanto, o reconhecimento dos saberes do lugar acerca de suas estratégias de uso dos recursos, uma vez que, no caso de populações radicadas durante muitos anos em um mesmo lugar, a floresta remanescente é resultado do seu trabalho sobre ela. Esse intercâmbio de saberes, infeliz e não surpreendentemente, não costuma ser balanceado devido ao desequilíbrio de inserção de uns no poder institucionalizado, e a prevalência de forças hegemônicas no estado. O contexto internacional compreendia o problema ambiental como o ‘primo pobre’ dos esforços de cooperação e a questão da conservação se encontrava subordinada à esfera econômica, uma vez que sua representação na escala supranacional se dava através de escritórios mais gerais da ONU, sem autonomia e/ou maiores representatividades. Demoraria ainda uns anos para que fossem estruturadas organizações especificamente para a questão ambiental de abrangência global. O ambientalismo, não restava dúvidas, havia penetrado na esfera política e incorporado novos debates, elucidando questões relativas às desigualdades econômicas e se afirmando enquanto movimento social. Isso demonstra uma escala de atuação tanto geográfica quanto social realmente ampla. Porto-Gonçalves (2006), com relação a essa amplitude do campo e possibilidades, escreve que “o debate ambiental começa [a partir da década de 1980] a escapar dos ambientalistas estritamente falando. Entretanto, se o ambientalismo se expande para baixo, também passa a interessar cada vez mais ao ‘andar de cima’, sobretudo o setor empresarial e, entre esses, as grandes corporações transnacionais” (p. 299) 2. Conservação da floresta amazônica - atores e projetos Extensa área de floresta densa e primária, baixa densidade demográfica, conflito por terras e estoque de biodiversidade são algumas das características que há séculos chamam a atenção e procuram definir, e deste modo reduzir, a região Amazônica. Ao longo deste trabalho especificaremos, de início, o que desta vasta área florestada, produto e parte integrante de um modo de produção técnico-científico-informacional (Santos, 1996), iremos focar do ponto de vista espacial e temporal. Para Porto-Gonçalves (2005), existem diversas Amazônias possíveis e “a imagem que normalmente se tem a respeito da região amazônica é mais uma imagem sobre a região do que da região” (p.12). Essa porção definida do espaço sob controle de um grupo estabelece uma nova percepção das pessoas que as compõem, definindo os insiders e outsiders como aqueles que de fato criam ou não uma relação de identidade territorial, respectivamente. Elias (2000) busca, em uma pequena comunidade da periferia urbana, conhecer o que caracteriza e diferencia os insiders (estabelecidos) e outsiders de um determinado lugar. Para ele “O grupo estabelecido atribuía a seus membros características humanas superiores; excluía todos os membros do outro grupo do contato social não profissional com seus próprios membros; e o tabu em torno desses contatos era mantido através de meios de controle social como a fofoca elogiosa (praise gossip), no caso dos que o observavam, e a ameaça de fofocas depreciativas (blame gossip), contra os suspeitos de transgressão” (p. 20) Muito interessante e ao mesmo tempo simples estabelecer uma relação entre a citação de Elias (2000) e o histórico de ocupação da Amazônia. A exploração das drogas do sertão pelos portugueses e as missões católicas na floresta tinham como finalidade a exploração econômica dos recursos naturais e a conversão de povos “atrasados” à religião oficial da metrópole, respectivamente. Por mais que fossem os povos da floresta estabelecidos no território, sua coesão social era menor devido à diversidade de culturas plasmadas no território (PortoGonçalves 2005, p. 19). Nesse caso, diferentemente do exemplo de Elias (2000), a pretensa superioridade humana era atributo dos recém chegados, que se encontravam bem instalados em posições de poder das quais o grupo estigmatizado estava excluído (p. 23). Além disso, foram esses recém chegados que atribuíram uma única identidade aos diversos povos que ocupavam o território amazônico. Ao longo de toda a história de ocupação e povoamento na Amazônia, prevaleceram os estigmas de inferioridade dos povos da floresta em relação aos civilizadores brancos criados pelos próprios antigos eternos colonizadores da floresta. Por mais que ambos tenham assumido novas caras, cargos e adotado novas estratégias de afirmação e resistência, a relação entre eles começa a ser modificada somente na segunda metade do século XX. Chico Mendes e a rede internacional que articula em prol da causa seringueira constituem um marco dessa mudança, a exemplo do que nos diz Porto-Gonçalves (2005), que “o destino da Amazônia era decidido à revelia de seus habitantes como se fora uma região colonial, vazia de gente (ou de “gente inferior”, como pensam os colonialistas) e somente portadora de recursos naturais” (p. 13). O “esvaziamento” populacional de áreas de reconhecido valor ecossistêmico e/ou cultural constitui a imposição de um território institucional – oficial – sobre outro de caráter mais simbólico, reafirmando o processo de territorialização. Para compreender esse processo de (des)(re)territorialização é preciso esclarecer, por fim, que adotamos a concepção de território proposta por Haesbaert (2001, p. 1770), que afirma que o território não deve ser visto, simplesmente, como um objeto em sua materialidade ou como um mero recurso analítico elaborado pelo pesquisador. Ele acredita que se focarmos nossa análise sobre as representações espaciais perceberemos que elas também são instrumentos de poder, na medida em que muitas vezes agimos e desdobramos relações sociais (implicitamente, relações de poder) em função das imagens que temos da ‘realidade’. É nesse sentido que afirmamos que as subjetividades territorializadas não se limitam aos aspectos de sua auto-construção, mas também aos aspectos macro-objetivos do social. Na verdade, através da interação de ambos (Ferreira, 2003 p. 194). A inclusão dessa dimensão do poder simbólico na noção de território é essencial para compreendermos a dinamicidade e fluidez que constituem também as territorialidades, apontando para a importância dos lugares e das identidades construídas através das representações dos grupos sociais presentes nesses lugares. O resgate da escala local de analise se fortalece ao associarmos a idéia de lugar proposta por Massey (2000), onde se reconhece a particularidade daqueles que compõem aquele território em relação à escala mais ampla. Ou seja, os lugares não se encerram em si próprios, correspondendo a uma particularidade com que se relaciona com o exterior e ilustrando a necessidade de se articular as escalas do global e do local, aceitando que eles se inter-relacionam e somente podem ser analisados dessa forma. Para usarmos novamente as Unidades de Conservação como exemplo, podemos perceber que se assiste nesse lugar a um conflito a partir da sobreposição de territórios: um território preexistente, vivenciado, experimentado e construído pela população local em conflito com o território instituído e projetado pelos órgãos governamentais responsáveis pela unidade de conservação. As populações que habitam historicamente um lugar destinado à proteção ambiental através de Unidades de Conservação muitas vezes antecedem a divisão fundiária institucional, não se constituindo como donos legais e não dispondo dessa territorialidade para reivindicar o uso daquelas terras – apesar de terem garantido aquele espaço como base material para sua sobrevivência. Além dessa apropriação material do lugar, ocorre uma apropriação simbólica, fundamentando uma territorialidade, uma noção de pertencimento e identidade com o lugar. O território imposto pela Unidade de Conservação delimita um espaço físico e uma dimensão simbólica que representa a territorialidade de um grupo vindo do meio urbano e que torna os moradores locais excluídos desse novo território do parque. Os moradores passam a ser “os que não pertencem” ao território do grupo que pretende dominar aquele espaço, sob a forma de unidade politica-administrativa oficial de Estado. A produção de escalas geográficas, apontado por Harvey (2004), demonstra uma tendência no discurso oficial e no senso comum1 de desconsiderar a flexibilidade e a dinâmica das escalas, descolando sua construção de um processo social marcadamente político. Mais ainda, aceitamos e compreendermos que a aproximação do olhar, desde o global até o local, nos mostra coisas diferentes, mas temos uma real dificuldade de articular e de conferir conteúdo analítico para o que se vê em cada uma dessas escalas de ação. A definição de escalas de ação e análise é, portanto, um ato político, ideológico, cultural e, assim sendo, social; “não há nada de natural nas fronteiras políticas” (Harvey, 2004 p. 108). Essa compreensão é especialmente delicada porque há várias fronteiras políticas que se sobrepõem e instituem escalas de análise diversas. Além da escala que tem como base o bioma amazônico, e, portanto, aspectos ‘naturais’2, podemos apresentar aquela que nos é mais relevante, a escala política. Ela delimita o campo de 1 Não tivemos a intenção de problematizar o senso comum. Para nós, ele expressa a opinião veiculada de modo geral nos meios comunicação. 2 Mesmo o bioma Amazônico, definido pela fauna e flora e suas interações entre si e com o ambiente físico ( solo, água e ar) específicos, é resulado da interação dos homens com os elementos naturais. ação da política nas suas intâncias determinadas oficialmente (no caso brasileiro em nacional, estadual e municipal). Recentemente consolidadas em muitos países, e ainda em luta por definição em outros, as fronteiras nacionais constituem a grande (em importância, e não necessariamente em tamanho) escala de atuação política. Em prol de sua segurança são mobilizadas somas significativas de dinheiro para “zonas de instabilidade em fronteiras”. Ela determina, antes de mais nada, a unidade maior de negociação, troca e solidariedade. Nos dias atuais, em princípios do século XXI, há em suspensão a intenção de reduzir a relevância das escalas nacionais em função da global. O anvanço dos meios de comunicação e a ‘vitória’ do modelo de Estado Mínimo tendem a vislumbrar, às vezes, o fim das fronteiras nacionais, pelo menos para facilitar a mobilidade do capital. Não compartilhamos dessa mesma idéia, apesar de reconhecermos que o contexto socioeconômico-político atual favorece uma mudança no papel desempenhado pelo poder nacional. A centralidade do Estado não está em questão, mas as formas de atuação desse Estado estão se modificando e se redefinindo. Apropriamo-nos dos questionamentos de Dias (2003), que, a partir da leitura de Vainer sobre a temática, versa sobre as escalas “Como é possível qualificar essa relação global local? Por que privilegiar um par de escalas e ‘ocultar’ ou ‘esquecer’ as outras, como se a análise da escala pudesse substituir a análise dos processos? Até que ponto esse tipo de formulação não simplifica a complexidade dos processos econômicos, sociais, políticos, culturais em curso? Os processos não operam somente em escala local ou global, mas apresentam ‘dimensões escalares, quase sempre transescalares’ ” (p. 88) Assim, a escala que serve de base para nossa análise é igualmente politica e contruída com intenções específicas de pensar a região, ainda que subordinada à esfera nacional; e é simultaneamente global, nacional e local nas suas representações, proposições políticas e resistência. No segundo mandato de Getúlio Vargas surgiu a Amazônia Legal, composta hoje por nove estados: Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Acre e partes do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, representando 55% do território brasileiro. Sua definição é mais política que geográfica, já que alguns desses estados (principalmente os três últimos) não necessariamente fazem parte do bioma amazônico. A criação da Amazônia Legal possibilitou que diversos projetos pensados para a região amazônica fossem implementados com redução de burocracias governamentais, uma vez que constituía uma escala própria de ação política governamental. Além disso, possibilitou o trabalho conjunto de diversos estados do Norte, sem que os “custos” onerassem mais o orçamento de uns do que de outros. O Programa Áreas Protegidas da Amazônia, utilizado como exemplo neste trabalho e detalhado em seguida, tem a Amazônia Legal como sua escala de projeto. As áreas prioritárias de proteção ambiental contempladas pelo ARPA têm como base o território instituido da Amazônia Legal. A partir de estudos técnicos de vulnerabilidade ambiental foram determinadas porções mais suscetíveis à degradação ambiental limitadas espacialmente pela abrangência da Amazônia Legal. Não podemos, contudo, dizer que esse território impõe também limites de ordem politica e administrativa, uma vez que observamos cada vez mais uma relação direta entre o lugar (expresso nas escalas locais) e as organizações internacionais (expressos na escala global), lembrando-nos da necessidade de trabalhar com a trans e interescalaridade, possibilitada pela formação das redes. Exitem diversas possibilidades de Amazônias, dependendo da análise que se pretende. Para além de uma região rica em recursos naturais, de relativa baixa densidade demográfica e de grande biodiversidade, pretendemos atentar para a Amazônia da complexidade populacional e das dinâmicas particulares de poder que incitam os diversos conflitos no território. A Amazônia enquanto região é palco de relações sociais que, através de práticas e representações a transforma em mais um elemento contituinte da produção desse espaço que é feito território. É esta Amazônia que nos interessa e é a sua trajetória que apresentamos aqui. Apesar de termos estabelecido as arestas analíticas do nosso recorte espacial, permenecem multiplas imagens e possibilidades para a compreensão e inserção da temática da proteção ambiental no território amazônico. Para Porto-Gonçalves (2005), existem diversas imagens amazônicas que reafirmam a todo instante a complexidade e diversidade da região “A Amazônia é, sobretudo, diversidade” (p. 9), nos diz. Ainda para esse autor, “A Amazônia nunca é o presente, mas sempre o futuro que será redimido pelos seus recursos imensos reais e imaginários. Assim a Amazônia nunca é; é sempre o vir-a-ser. E esse vir a ser nunca é o vir-a-ser das suas populações que, na região, constroem no seu dia-a-dia suas vidas, suas histórias, seus espaços, suas culturas. Ao contrário, é o vir-a-ser daqueles que vêem a região pelo seu potencial de exploração futura. É, na verdade, uma reserva de recursos”(p.25). Concordando com a posição de Porto-Gonçalves, Arnt e Schwartzman (1992), nos mostram que, “A Amazônia nunca conseguiu criar interesses sociais de magnitude, de classes e grupos radicados na região, que pudessem constituir-se em obstáculo à penetração predatória. Os interesses que surgiram estiveram subordinados ao capital localizado no sul do país ou, quando locais, eram dispersos, sem representação ou força política, além de terem sido dependentes de ondas mercantis extrativistas de duração relativamente curta e de caráter predatório” (p.97). A vitória do projeto desenvolvimentista “50 anos em 5” de Juscelino Kubitchek impõe um novo ritmo e um novo padrão de ocupação populacional na Amazônia. Se antes as maiores concentrações estavam dispersas ao longo dos rios, a abertura de estradas desloca esses núcleos para seu entorno. A população regional passa de 1 para 5 milhões entre 1950 e 1960. O padrão linear de distribuição entorno de vias de circulação, portanto, se mantém. Interessante perceber o papel que o Estado assume, nesse momento, na produção do espaço e a justificativa para a “urbanização” da Amazônia. Becker (2004), à luz de Lefebvre, nos mostra que “Após a construção do território, fundamento concreto do estado, este passa a produzir um espaço político, o seu próprio espaço, para exercer o controle social, espaço constituído de normas, leis, hierarquias. Para tanto, impõe sobre o território uma malha de duplo controle – técnico e político – constituída de todos os tipos de conexões e redes, capaz de controlar fluxos e estoques, e tendo as cidades como base logística para a região” (p. 26) Do mesmo modo, para Ab’Saber (1989), o planejamento regional era mais um ‘pseudoplanejamento’. As conseqüências disso, por sua vez, foram os conflitos sociais e os impactos ambientais negativos, que incitaram resistências, manifestações locais e criação de órgãos governamentais específicos para a questão ambiental. O IBAMA, criado em 1989, é uma entidade autárquica de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Interior (Arnt e Shwartzman 1992, p.283). Cabia ao recém criado órgão formular, coordenar e executar a Política Nacional do Meio Ambiente. A década de 1990 inicia, por sua vez, um novo período da história mundial e brasileira que situa o ‘mercado’ crescente como “principal ente capaz de viabilizar processos de desenvolvimento regional” (Monteiro e Coelho 2005, p.9). Os organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial, o banco Interamericano de Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional, despontam como solução para viabilizar o desenvolvimento. Obviamente que a contração de empréstimos, ou mesmo a aceitação de doações se fazem mediante exigências diversas desses organismos. Percebe-se a afirmação de um novo ator (caráter político) e agente (viés econômico) a disputar poder e influência com o estado e as resistências locais, representado pelas forças de mercado que, no contexto do neoliberalismo e redução do papel do estado, assumem importância vital. Não devemos pensar que a presença desses organismos se inicia nesse momento, ja que pudemos perceber o processo de internacionalização desde as primeiras iniciativas de ocupação da Amazônia. Em nível global, portanto, politiza-se a questão ambiental com novos atores interessados na temática ambiental, como G-7, e o Banco Mundial através do Global Environmental Fund (GEF) e as grandes ONGs internacionais. O World Wildlife Fund (WWF), por exemplo, é uma das maiores ONGs internacionais com atuação significativa no Brasil e, em especial, na Amazônia, além de ser uma das doadoras do ARPA. O Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, ARPA, é portanto uma iniciativa de 10 anos, ao custo de US$ 395 milhões, para colocar 12% da Amazônia Legal Brasileira sob proteção na forma de Unidades de Conservação e estabelecer um fundo fiduciário de US$ 220 milhões. Deste rendimento sairá o recurso que visa a garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo das Unidades de Conservação, financiando a gestão efetiva das áreas protegidas no longo prazo. O ARPA é resultado da parceria entre o Governo Brasileiro, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), o Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW), a Agência Alemã GTZ, o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), o Banco Mundial e o Worldwide Fund for Nature (WWF). O ARPA tem um modelo de gestão que depende de um comitê paritário com 12 representantes, entre governo e sociedade civil, para definir as áreas prioritárias para conservação. Está prevista também a criação de um comitê mediador de conflitos, responsável pela análise e proposta de soluções em caso de sobreposição com áreas indígenas ou de comunidades tradicionais (as novas áreas não podem ser criadas se restar algum conflito, inclusive em função das políticas de Salvaguarda impostas pelo Banco Mundial). A estrutura institucional do ARPA3 é composta por instâncias deliberativas, consultivas e administrativas às quais integram seu quadro representantes do governo, da sociedade civil e dos doadores. As entidades parceiras do governo são: Ministério do Meio ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as Instituições Estaduais e Municipais da Região Amazônica (OEMAS), A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Aqueles que representam setores não governamentais são: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), entidades ambientalistas parceiras das Unidades de Conservação, Associações representativas de populações residentes no interior ou no entorno de UCs, doadores e cooperação técnica (Banco Mundial, WWF-Brasil, Banco Alemão de Desenvolvimento KfW, Agência de Cooperação Técnica Alemã GTZ e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD). Além destes, o Programa conta com o apoio de empresas e da comunidade científica e tecnológica. Tendo em vista que o Funbio é a instituição responsável pelo gerenciamento financeiro do ARPA, vale dizer que, no primeiro momento de anúncio da participação do Funbio no projeto, houve desconfiança e questionamentos quanto à necessidade de mais essa instituição participar justamente do gerenciamento de recursos. Alegaram que não havia confiança nos grupos envolvidos ou mesmo que havia uma cooptação do Funbio pelos doadores, mas o que ocorre é que o Banco Mundial exige mediadores em empréstimos como esses, realizados para governos nacionais, e houve insistência por parte dos doadores que o Funbio assumisse essa responsabilidade. O Funbio é uma associação civil sem fins lucrativos criado em 1995 por uma demanda do Governo Federal, que buscava uma organização não-governamental alinhada com os objetivos do governo para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil. Ele operou durante 5 anos dentro da Fundação Getulio Vargas e depois se tornou independente. Nesse período, aprendeu a trabalhar com o controle financeiro e contábil do Banco Mundial, que, nas palavras de Pedro Leitão, Secretário Geral do Funbio, são procedimentos muito detalhados e complicados, uma vez que não fazem distinção entre uma organização tipo Funbio (de US$20 milhões, na época) e empresas que pretendem construir uma hidrelétrica no valor de US$200 bilhões. Não há, portanto, da parte do Banco Mundial, categorias que distingam regras e procedimentos de compra, venda, prestação de contas e demais negociações financeiras. Esse 3 Consolidada a partir da consulta ao site do MMA no concernente às instâncias do Programa. conhecimento aproximou o Funbio do ARPA, mas tal aproximação não foi bem vista pelo Governo Federal, que tinha outras propostas, tais como qualificar o Fundo Nacional do Meio Ambiente para atuar no Programa. Do mesmo modo, a Secretaria de Coordenação da Amazônia tinha outros pretendentes locais, como o Conselho Nacional de Seringueiros (CNS) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), grupos politicamente alinhados e afinados com a política do governo e com representatividade local que viam a possibilidade de trabalhar a frente do ARPA como oportunidade de capacitação, crescimento e reconhecimento. O ARPA integra a política oficial do Governo Federal para a preservação da biodiversidade desde 2002. Seu objetivo é viabilizar, na primeira fase do programa (duração de 4 anos), a criação de 18 milhões de hectares em novas Unidades de Conservação na Amazônia Legal, sendo a criação de 9 milhões de hectares de áreas protegidas de Uso Sustentável e a criação, implementação e consolidação de 28,5 milhões de hectares de novas áreas de Proteção Integral. Para a categoria de Proteção Integral, são contempladas os Parques, as Reservas Biológicas e as Estações Ecológicas; para a de Uso sustentável, são contempladas as Reservas Extrativistas (Resex) e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (Rds). Além disso, pretende contribuir com o desenvolvimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação através da aplicação de suas determinações. Seu escopo vai ao encontro das premissas estabelecidas em 1992 na Convenção sobre Diversidade Biológica, logo após a Rio92, a qual o Brasil foi o primeiro signatário e, com isso, se comprometia a estabelecer metas de criação de Unidades de Conservação (UC). Esse modelo de proteção ambiental através de UCs representa em si um histórico e um projeto “vencedor”. Isso porque anunciam a presença de projetos inspirados e motivados por determinadas concepções de mundo e de sociedade distintas, além de evidenciar as possibilidades de transformação desses projetos em ações objetivas que de fato incidem sobre o território. A previsão de um comitê de mediação de conflitos, por exemplo, pode ser vista de duas maneiras quase que antagônicas: contribuindo para fortalecer o posicionamento dos grupos mais fracos, dar voz ou suporte a essa voz seria uma maneira de elevar as manifestações de tais grupos a um novo patamar em negociações com grupos hegemônicos; ou reforçar sua condição de manipulação pelos grupos hegemônicos. A condução de um processo de negociação costuma ter aspirações consensualistas, o que implica quase que necessariamente em uma superposição de um projeto idealizado pelos grupos hegemônicos, que motiva ações dessa natureza e altera o território a partir da ação política e das práticas cotidianas. O que destacamos aqui, portanto, é esse encontro de diferentes grupos ou classes que possuem projetos distintos, o que motiva ações distintas e levanta questionamentos sobre como o lugar e o cotidiano foram parar no cerne das lutas territoriais que atravessam a modernidade. Ao traçar a história do ARPA, nos interessou em particular o fato de inicialmente só estarem previstas unidades de conservação de proteção integral, excluindo-se as de uso sustentável. Originalmente, o projeto previa a criação e consolidação de Unidades de Conservação de Proteção Integral (PI) cuja meta era proteger 10% da Amazônia Legal. Podemos dizer que isso evidencia uma tradição preservacionista de proteção ambiental em áreas cercadas e esvaziadas da presença humana. Esse embasamento encontra suporte nas teorias evolucionistas e darwinistas que predominam na Europa, que estruturam a história natural e o conceito de ecologia como organismos vivos que interagem entre si e com o meio. Essa noção de interação e isonomia entre homens e demais seres vivos constitui o cerne da ideologia preservacionista, que, para se afirmar, acaba muitas vezes sobrepondo o valor dos demais organismos vivos aos homens – por serem esses responsabilizados pela degradação e danos ambientais. Depois de um longo debate no qual estiveram no centro Juan Carlos Rueda, do Conselho Nacional de Seringueiros (CNS), como representante da sociedade civil organizada da Amazônia, e Garo Batmania, do Banco Mundial, decidiu-se incluir as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. O principal motivo que suscitou tal debate está ancorado no modo como cada um desses grupos concebe o que seja a proteção ambiental. Na década de 1980, quando a Reserva Extrativista estava sendo proposta como uma UC, os seringueiros ilustravam uma concepção bastante singular do que seria sustentabilidade ambiental, uma vez que para eles envolvia o uso da floresta, a extração da borracha e a manutenção do seu modo de vida. Se por um lado sua inclusão foi um sucesso, atendendo às reivindicações dos representantes da sociedade civil local, negociações posteriores evidenciaram um despreparo metodológico para enquadramento dessas áreas às exigências do projeto, bem como um direcionamento desigual de verbas para uns e outros. Ou seja, a tecnificação da proteção ambiental, através da criação de instrumentos como o Plano de Manejo, condiciona ao conhecimento científico o planejamento de uso de um determinado território. Assim, as tradições e saberes locais são submetidos à lógica cientificista de pensamento uno que não foi capaz de estabelecer diretrizes metodológicas adequadas às áreas de proteção ambiental que incorporam a presença humana. Esse debate das estratégias políticas incorporadas à legislação ambiental está ancorado, de forma mais ampla, nas diferentes correntes do pensamento ambientalista que se apresentam na arena internacional. As variadas concepções de natureza e as distintas expressões da dicotomia homem-natureza procuram se materializar através das práticas sociais instituídas juridicamente, de modo a se institucionalizarem e contribuírem política e efetivamente para a conservação ambiental. Para avaliar a efetividade da gestão dessas UCs e conhecer seu papel na conservação da biodiversidade, a WWF desenvolveu um método de avaliação chamado RAPPAM (Rapid Assessment and Priorization of Protected Area Management/ Avaliação rápida e priorização da gestão de unidades de conservação). Ele compreende a análise do contexto, da efetividade de gestão e do sistema de Unidades de Conservação, sistematizando informações referentes à relevância dessa estratégia de conservação da natureza. A WWF aplicou essa metodologia em pouco mais de 84% das UCs federais do Brasil, e constatou que nas áreas onde havia UCs consolidadas o índice de desflorestamento era consideravelmente inferior. Os gráficos abaixo ilustram os resultados de pesquisas realizadas pelo Museu Goeldi, de Belém, acerca da participação de áreas protegidas (consideradas no estudo como Unidades de Conservação de Proteção Integral, Uso Sustentável e Terras Indígenas) na redução do desflorestamento. Interessante perceber que na segunda parte do gráfico, é feita a relação também com a proximidade de estradas, demonstrando em primeiro lugar que o desflorestamento próximo às estradas é sempre elevado, mas que o percentual de desflorestamento é relativamente menor em áreas protegidas. Fonte: Leandro Valle Ferreira – Museu Goeldi Contudo, nos preocupamos com o tipo de proteção que se está pondo em prática, a exemplo de diretrizes e determinações internacionais. A busca de padrões e metas globais pode atuar tanto no sentido de configurar de fato um esforço massivo de melhores condições da conservação, quanto como cerceadores de manifestações singulares de proteção. Um exemplo talvez de sucesso sejam as Reservas Extrativistas (Resex) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), que depois de muito debate foram incluídas no SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) na forma de categorias de Unidades de Conservação. No entanto, ainda hoje existem questionamentos sobre qual órgão deveria ser responsável por elas, uma vez que as Resex caracterizam, superficialmente, elementos de distribuição fundiária. Uma análise mais profunda aponta que, tanto do ponto de vista social, quanto ambiental, as Resex precisam estar sobre gerencia do MMA, já que não têm as mesmas finalidades que as terras assentadas do INCRA e primam pela necessidade de conservação da natureza pela e para as populações residentes. A inclusão das UCs de Uso Sustentável, além de estar de acordo com as reivindicações das populações locais (manifestadas através das ONGs representadas no comitê paritário), permite ao governo colocar em prática as proposições do SNUC: adequar as Unidades de Conservação às especificidades do local e combiná-las de modo a criar um mosaico, ampliando as áreas protegidas e incluindo as populações locais nesse processo. Isso objetivando, mais uma vez, evitar conflitos sociais. A complexidade da região, portanto, requer estratégias de proteção ambiental que articulem diferentes modalidades de proteção ambiental e que considerem indispensável a participação de comunidades locais nesses projetos nas fases de negociação e decisão. A herança de um passivo social de UCs de PI em áreas ocupadas levou à criação, no âmbito do projeto do ARPA, de uma unidade de mediação de conflitos que pretende analisar caso a caso e encontrar soluções satisfatórias que respeitem os direitos desses povos e assegurem a proteção da biodiversidade. Essa postura frente ao conflito nos chama a atenção uma vez que, como Lima (1995), compreendemos que o estado de paz não é necessariamente justo. Ou seja, a paz é a construção de um poder de uns sobre outros através da anulação do conflito aparente. E, como nos diria Foucault (Lima, 1995 apud Foucault, 1975) as relações atuais de poder remontam historicamente à guerra, mas ao se fazer a paz, o poder político reatualiza a guerra sob diferentes modos. Essa estratégia de conquista da confiança do outro só é possível no momento em que a alteridade é reconhecida e ao passo que formas de individualização constituem o Estado. Não há, segundo Lima (1995), conquista daquilo que não se conhece, mas sim uma descoberta. E, no caso de nosso projeto em análise, a relação de poder se estabelece entre as populações locais e o Estado (representado no âmbito do projeto) através de uma “guerra de conquista”, que é sempre controlada pela administração pública. A conquista implica na fixação de parte do conquistador nos territórios adquiridos pela guerra através da penetração nas unidades sociais que eclodem e enfraquecem. O poder coercitivo conquistador precisa, então, assumir uma dada forma de administração, para gerir e transmitir valores, introduzindo-os e reproduzindo-os naquela sociedade. Durante o período militar, e ao longo da década de 80, diversos projetos de colonização e de “desenvolvimento nacional” contavam com financiamentos de bancos internacionais, inclusive o Banco Mundial, e tiveram como palco a Amazônia. Os impactos sociais e ambientais desses projetos foram enormes, e, ao longo da década de 90, as ONG’s pressionaram esses órgão financiadores por maior rigor na concessão de empréstimos que ocasionasses impactos. No âmbito de empréstimos pontuais e localizados para atividades comprovadamente impactantes, isso de fato foi respondido. Contudo, estão isentos dessas salvaguardas os empréstimos de ajuste e aqueles de grandes somas, destinados a programas governamentais para o “desenvolvimento do país”, sem analisar os seus potenciais impactos. Temos, assim, uma continuidade dos problemas que se aparentava resolver. O mais grave dessa situação é que, segundo o documento do MMA, a exigência para pequenos programas embute um tempo de avaliação e adequação muito superior ao de grandes projetos. Essa discrepância temporal acaba reproduzindo a lógica vigente, já que, sem avaliação cuidadosa, os grandes projetos (de rápida concessão de crédito) provocam grandes impactos que precisam de pequenos projetos (de longa espera de crédito) para serem resolvidos. No caso do ARPA, foi exigido, inclusive, um estudo sobre os impactos ambientais conseqüentes, mas o MMA alegou que não fazia sentido realizar estudos de impacto ambiental de um projeto cuja finalidade primeira era sua proteção. Com isso, o ARPA tem como determinação evitar o deslocamento compulsório de populações, ficando esta estratégia restrita aos casos de interesse público e às propostas de resolução de passivos ambientais decorrentes de unidades de conservação anteriores ao SNUC. Cabe aqui fazermos uma ressalva e apontarmos uma fraqueza argumentativa, já que, ao tratar de questões de interesse difuso por natureza (como a temática ambiental), o princípio do bem comum sempre prevalece. Nota-se uma artimanha da prática do discurso, que supõe uma situação como exceção em um aspecto onde ela é padrão. Referências bibliográficas: AB’SABER, Aziz. Zoneamento ecológico e econômico da Amazônia Questões de escala e método. São Paulo: Estudos Avançados vol.3 n°5, 1989. ACSELRAD, Henri (org). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Heinrich Böll, 2004. ACSELRAD, Henri. O zoneamento ecológico-econômico e a multiplicidade de ordens socioambientais na Amazônia. Novos Cadernos NAEA, Brasília, DF, 3.2, 05 02 2007. Disponível em: <http://www.naea-ufpa.org/revistaNCN/ojs/viewarticle.php?id=52>. Acesso em: 10 05 2008. ARAÚJO, Marcos Antônio. Unidades de Conservação no Brasil: da República à Gestão Mundial. Belo Horizonte, SEGRAC – Editora e Gráfica, 2007. ARNT, Ricardo. A. & SCHWARTZMAN, Stephen. Um Artifício Orgânico: Transição na Amazônia e Ambientalismo (1985-1990). Rio de Janeiro: Rocco, 1992 BECKER, Bertha. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das letras, 1986. COELHO, Maria Célia Nunes e MONTEIRO, Maurílio de Abreu. As políticas federais e reconfigurações espaciais na Amazônia. Novos Cadernos NAEA. V.7, n.1, p.91-122, 2004. DIAS, Leila Christina. A cidade, a Metrópole e o modo de vida: notas para discussão. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; LEMOS, Amália Inês Geraiges (orgs). Dilemas urbanos: novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003. ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L. Os Estabelecidos e os Outsiders: Sociologia das Relações de Poder a partir de uma Pequena Comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. FERREIRA, Álvaro. A Emergência do Teletrabalho e as Novas Territorialidades na Cidade do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, Departamento de Geografia USP, São Paulo, 2003. FERREIRA, Leandro Valle. Até quando o sistema de áreas protegidas da Amazônia pode agüentar a pressão do desflorestamento? Disponível em http://marte.museu- goeldi.br/biota/apresentacoes/dr%20leandro%20ferreira.pdf. Acesso em: 10 05 2008 HAESBAERT, Rogério. Da desterritorialização à multiterritorialidade. Anais do IX Encontro Nacional da ANPUR. Vol. 3. Rio de Janeiro: ANPUR, 2001. HARVEY, David. Espaços de Esperança. São Paulo: Ed. Loyola, 2004 LIMA, Antonio Carlos de Souza. Um Grande Cerco de Paz. Poder Tutelar, Indianidade e Formação do Estado no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1995. MASSEY, Doreen. Um sentido global do lugar. In: ARANTES, Antonio (org.) O espaço da diferença. SP: Papirus, 2000. McCORMICK, John. Rumo ao Paraíso. A História do Movimento Ambientalista. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1992. PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2006. __________________. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2005. RUA, João (org). Paisagem, espaço e sustentabilidades: uma perspectiva multidimensional da geografia. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2007. SANTOS, Milton. A natureza do Espaço: Técnica, Tempo, Razão, Emoção. São Paulo. Hucitec, 1996. SIMMEL, Georg. A metrópole e a vida mental [1902]. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.) O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1967

Download