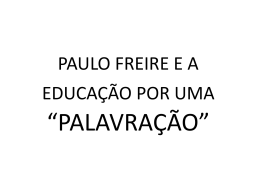

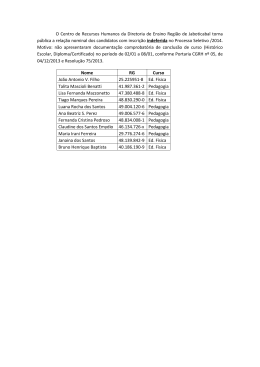

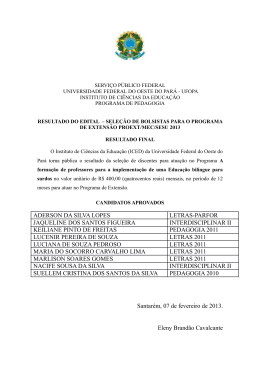

SIMONE CRISTINA GONÇALVES VIANNA MOLITOR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES À LUZ DA PEDAGOGIA DO SUJEITO UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO 2011 SIMONE CRISTINA GONÇALVES VIANNA MOLITOR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES À LUZ DA PEDAGOGIA DO SUJEITO Dissertação apresentada, como exigência parcial, para obtenção do Título de Mestre em Educação, na Universidade Cidade de São Paulo, sob a orientação do Prof. Dr. Potiguara Acácio Pereira. UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO SÃO PAULO 2011 SIMONE CRISTINA GONÇALVES VIANNA MOLITOR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES À LUZ DA PEDAGOGIA DO SUJEITO _______________________________________ Profª Dra. Celia Maria Haas _______________________________________ Profº Dr. Luis Cláudio Dallier Saldanha _______________________________________ Profº Dr. Potiguara Acácio Pereira COMISSÃO JULGADORA Dedico este trabalho a mim mesma. Por todas as rupturas exigidas, pelo sangue vertido, pelo choro engolido, pelo prazer da produção intelectual, que, nesta trajetória acadêmica, me levaram a compreender um pouco de mim mesma e das “verdades” que compõem o meu mundo. Pela satisfação de ter uma produção intelectual, pelo orgulho de uma superação, pelo prazer do saber construído, que me levaram a compreender a diversidade, na qual vivem os sujeitos, dedico este trabalho a mim mesma, produto de mim mesma. Dedico-o, também, a <ESPAÇO PARA DEDICATÓRIA> AGRADECIMENTOS Minha gratidão sincera a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho. Em especial, à Profª Dra. Celia Maria Hass e ao Profº Dr. Luis Cláudio Dallier Saldanha, membros da banca examinadora, pelas valiosas contribuições na ocasião do exame de qualificação e que me permitiram aprimorar este trabalho. Agradeço, também, aos elogios que me foram feitos. Para mim foi uma honra recebê-los. Por fim, não poderia deixar de agradecer ao Profº Dr. Potiguara Acácio Pereira, orientador desta pesquisa, pela atenção, carinho, interesse e acolhimento a mim demonstrados durante esta caminhada, sobretudo, por ter contribuído, verdadeiramente, para meu crescimento pessoal. Orgulho-me por tudo aquilo que fui capaz de reconhecer, de aprimorar e de construir ao vivenciar a sua, a nossa, Pedagogia do Sujeito. RESUMO Este trabalho teve por objetivo estudar a relação entre os processos educativos de “formação” profissional e as demandas requeridas pelo mundo do trabalho. A educação profissional tecnológica de graduação, denominada, no Brasil, graduação superior tecnológica, em que pese o forte laço com o mundo do trabalho, não prepara profissionais que atendam adequadamente às suas demandas. Pesquisa de cunho documental procura contemplar as propostas governamentais para a educação profissional tecnológica de graduação no quadro da Educação brasileira. Numa abordagem hermenêutica, interpreto propostas, avanços e retrocessos da educação profissional brasileira. Os resultados da investigação denunciam a fragilidade dos discursos nos documentos oficiais e revelam indícios de uma proposta voltada ao atendimento temporal das demandas dos mercados de trabalho e não do trabalhador. Em vista disso, busco compreender as necessidades do mundo do trabalho e as transformações ocorridas neste universo, sobretudo, no que tange à evolução da tecnociência e seus reflexos na educação profissional tecnológica de graduação. Diante das concepções encontradas, o presente trabalho, sustentado pela Pedagogia do Sujeito, mostra que não basta à educação profissional tecnológica de graduação “formar” profissionais, mas, sim, contribuir, também, para que eles próprios se reconheçam e se construam sujeitos. PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissional, Formação Profissional, Mercado de Trabalho, Mundo do Trabalho, Tecnociência, Pedagogia do Sujeito. ABSTRACT This work aimed to study the relationship between the educational process of professional "training" and the demands required for the world of work. The technological professional education of graduate, known in Brazil, as higher technological graduation, despite the strong link with the world of work, does not adequately prepare professionals who attend to their demands. This documental research looks for to contemplate the government's proposals for the technological professional education of graduate in the brazilian Education. With an hermeneutica approach, I interpret proposals, progress and setbacks of the brazilian professional education. The results of this investigation show the fragility of the speeches in official documents and show signs of a proposal focused on temporal answering of the demands of labor markets and not of the worker. Thus, I seek to understand the needs of the world work and the changes occurred in this universe, especially with regard to the evolution of techno and its impact on the technological professional education of graduate. Faced with the conceptions found, the present study, supported by the Pedagogy of the subject, shows that it is not enough for the technological professional education of graduate to "train" professionals, but rather help and as well as contribute they may recognize themselves and build themselves subjects. KEYWORDS: vocational education, vocational training, labor market, world of work, technoscience, pedagogy of the subject. LISTA DE TABELAS Tabela 1 - Atividades, Títulos e Família Ocupacional, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações .......................................................................... Tabela 2 - Sumário de Perfil do Egresso, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia Tabela 3 - 104 Número de Vagas e Ingressantes na Educação Tecnologia, segundo a categoria administrativa Brasil (2002 – 2008) .......................................... Tabela 4 - 103 111 Número de Vagas e Ingressantes nos CST em ADS, GTI e RC da UNICID (2009 – 2011) .............................................................................. 111 LISTA DE FIGURAS Figura 1 - Articulação entre os níveis de ensino segundo as Leis Orgânicas do Ensino ....................................................................................................... 41 LISTA DE ABREVIATURAS ABE ..................... Associação Brasileira de Educação ADS ..................... Análise e Desenvolvimento de Sistemas ANPEI ................. Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras BNDES ................ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social C&T ..................... Ciência e Tecnologia CAPES ................ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CBO .................... Classificação Brasileira de Ocupações CEE/SP ............... Conselho Estadual de Educação de São Paulo CEETEPS ........... Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza CEETSP .............. Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo CES ..................... Câmara de Educação Superior CFE ..................... Conselho Federal de Educação CNE .................... Conselho Nacional de Educação CNI ...................... Confederação Nacional da Indústria CNPq .................. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CONFEA ............. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CP ....................... Conselho Pleno CST ..................... Curso Superior de Tecnologia CSTs ................... Cursos Superiores de Tecnologia DAU .................... Departamento de Assuntos Universitários ETECS ................ Escolas Técnicas EUROSTAT ........ Gabinete Estatístico das Comunidades Européias FAPESP .............. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FATECS .............. Faculdade de Tecnologia FEB ..................... Fundação Educacional de Bauru FEEC-UNICAMP . Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP FINEP ................. Financiadora de Estudos e Projetos GTI ...................... Gestão da Tecnologia da Informação IBGE ................... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística INFRAERO ......... Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária LDB ..................... Lei de Diretrizes e Bases LDBEN ................ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional MCT .................... Ministério da Ciência e Tecnologia MEC .................... Ministério da Educação MME .................... Ministério de Minas e Energia OCDE .................. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OEI ...................... Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura PAEG .................. Programa de Ação Econômica de Governo P&D ..................... Pesquisa e Desenvolvimento PDP ..................... Política de Desenvolvimento Produtivo PINTEC ............... Pesquisa de Inovação Tecnológica PIPE .................... Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas PITE .................... Parceria para a Inovação Tecnológica PNE ..................... Plano Nacional de Educação PNPD .................. Programa Nacional de Pós-Doutorado PROMINP ........... Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural RC ....................... Redes de Computadores RHAE .................. Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas SETEC ................ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica UNESP ................ Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" UNICID ................ Universidade Cidade de São Paulo WECTI ................ Workshop de Educação Continuada em Tecnologia da Informação SUMÁRIO INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 13 CAPÍTULO 1 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL ................................... 19 CAPÍTULO 2 – O MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ....................................................................................................... 48 CAPÍTULO 3 – A TECNOLOGIA E SUAS REPRESENTAÇÕES .......................... 73 CAPÍTULO 4 – A CONSTRUÇÃO DO TECNÓLOGO À LUZ DA PEDAGOGIA DO SUJEITO .................................................................................................................. 96 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 133 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 137 13 INTRODUÇÃO Meu contato com o ensino profissional se fez ainda na década de 80, quando aluna de curso técnico de segundo grau em Processamento de Dados. Assim como muitos o fazem, optei por esta modalidade de ensino, convencida de que o domínio técnico oportunizava rápida empregabilidade. Antes mesmo de concluir o segundo grau técnico, estava inserida no universo profissional que, rapidamente, passou a exigir competências que estavam além das que haviam sido trabalhadas durante meu percurso acadêmico, tanto da própria área estudada, como outras, não específicas, muitas vezes, de âmbito geral. À época, cheguei a pensar que o curso técnico profissional, que estava prestes a concluir, não tinha me preparado para o universo do trabalho, sobretudo, por conta das exigências que este universo agora me fazia. Em que pese isto, continuei a buscar outros cursos de graduação na área da Computação. Em 1999, graduei-me Cientista da Computação e, em 2003, obtive o título de Especialista em Redes de Computadores. Após ter concluído todas estas etapas, ainda exigiam-me decisões, ações e resultados, que durante toda a minha trajetória acadêmica, da graduação de 2º e 3º graus à pós-graduação, eu não havia tido a oportunidade de vivenciar. Presumi que o ensino profissional, apesar do forte laço com o mundo do trabalho, não preparava profissionais que atendessem adequadamente às suas demandas. Por conta da minha especialização e experiência profissional, em 2003, ingressei profissionalmente no universo acadêmico, como docente na área das Engenharias e Computação. Lentamente, quase que sem perceber, fui construindo carreira acadêmica, distanciando-me cada vez mais do mundo corporativo empresarial. Mesmo depois de lecionar e adquirir experiência docente, mantive meu pressuposto a respeito de uma suposta inadequação entre “formação” e demanda profissional, sobretudo, quando, em 2006, assumi, concomitantemente o exercício docente, a Coordenação Pedagógica dos Cursos Superiores de Tecnologia ofertados por uma faculdade particular, localizada na Zona Leste de São Paulo. Os Cursos Superiores de Tecnologia, conducentes à graduação de Tecnólogos, são amplamente conhecidos como cursos superiores de menor 14 duração, objeto de “formação” de profissionais especializados em determinados eixos tecnológicos, voltados, habitualmente, para uma gama de atividades profissionais, próprias de uma ou até mais ocupações profissionais, com capacidades específicas para o seu desempenho. Minha experiência como docente e coordenadora pedagógica, relativamente recente, permitiu-me acompanhar de perto a árdua empreitada de parte de meus alunos para ingressar e/ou manter-se no mundo do trabalho. A maioria deles compartilhava comigo o sentimento de que sua graduação, ora em andamento, não o preparava adequadamente para responder às demandas do mundo do trabalho. Primeiro, como aluna, agora, como profissional da área acadêmica, deparavame com o mesmo quadro de descompasso entre oferta e demanda de qualificação profissional que eu supunha existir. Enquanto coordenadora e, principalmente, professora de Cursos Superiores de Tecnologia, algumas inquietações e questionamentos foram se construindo na busca por respostas que me ajudassem a reverter este quadro, ao menos, dentro do meu espaço de atuação profissional. Sentia-me, até certo ponto, responsável por este desajuste. De início, por total falta de conhecimento, julguei que este descompasso era devido à prática docente, fosse por conta dos conteúdos trabalhados, das metodologias empregadas, dos meios avaliativos e/ou das condições de trabalho proporcionadas pelas instituições de ensino-aprendizagem. Muitas disciplinas dos currículos de cursos superiores, tecnológicos ou não, bem como a coordenação destes cursos, até pouco tempo, eram atribuídas, na grande maioria, a especialistas atuantes no mundo do trabalho, principalmente, em função de suas experiências profissionais e especialização, condizentes com a área de conhecimento de tais cursos. Programas de “formação” continuada na área pedagógica, com freqüência, eram requeridos e oferecidos, depois que o docente e/ou o coordenador pedagógico já estavam inseridos profissionalmente no universo acadêmico. Certamente, hoje, isto ainda acontece, todavia, o quadro é outro. Comigo não foi diferente, pois, obtive meu título de Especialista em Docência no Ensino Superior, no início de 2010, quando já se fazia sete anos em que lecionava. 15 Após ingresso no Programa de Especialização lato sensu em Docência no Ensino Superior, percebi o quanto eu desconhecia, de maneira geral, os dilemas que envolviam a Educação, o quanto minhas graduações de nível médio e superior, como também, minha especialização em Redes de Computadores havia sido meramente tecnicista. Antes de concluir esta segunda especialização, eu já participava do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Meu ingresso neste programa só me fez comprovar esta minha percepção. Depois de ter vivenciado, no âmbito do ensino superior, eu própria, tanto as alegrias, como as frustrações de ser docente e coordenadora pedagógica, e de ter descoberto, por mim mesma, que, para o exercício docente, não bastava conhecer determinados conteúdos e saber empregá-los corretamente, passei a interessar-me pelas questões educacionais relativas ao ensino profissional, no quadro da Educação brasileira. Voltei-me à educação profissional tecnológica de graduação, modalidade, onde estão contemplados os Cursos Superiores de Tecnologia que conduzem à graduação de Tecnólogos. Esta necessidade de conhecimento na área da Educação Profissional e Tecnológica, associada às minhas antigas inquietações, questionamentos e julgamentos, levaram-me a investigá-la. Logo de início, constatei que minha suposição, quanto ao descompasso entre “formação” e demanda profissional, consistia, de fato, de uma discussão que não era recente e, muito menos, atribuída, exclusivamente, à prática docente. Trata-se, sim, de parte importante de uma discussão histórica da relação entre educação e trabalho. Tal constatação não me fez desistir de investigá-la, mesmo porque o fato de constatá-la não havia respondido aos meus questionamentos, sentenciado o meu julgamento e, tampouco, me libertado de minhas inquietações. Entendi que precisava compreender, primeiramente, quais eram as demandas do mundo do trabalho. Em seguida, o que o educando, os educadores e todos aqueles que, de alguma maneira, estavam envolvidos num processo ensinoaprendizagem, precisaria fazer, saber, saber-fazer e, sobretudo, ser para atendê-las. Somente depois de responder a estes questionamentos é que eu poderia discutir sobre este suposto descompasso e intervir satisfatoriamente na preparação de meus alunos, fosse como professora ou coordenadora. 16 Esta dissertação é resultado deste processo investigatório. No seu decurso, deixei o cargo de Coordenadora Pedagógica de Cursos Superiores de Tecnologia e assumi o cargo de Professor Tempo Integral, na UNICID. Por isso, seu conteúdo principal concentra-se na definição de linhas estratégicas, que constituem num arcabouço teórico para a minha prática docente e que desencadeou uma série de ações em benefício, não da “formação”, mas da construção dos Tecnólogos graduados pelos Cursos Superiores de Tecnologia concentrados e coordenados pela área de Informática/Computação desta universidade. “Formar”, no sentido de ensinar, capacitar, é uma ação que vem de fora para dentro, que está sujeita, obrigatoriamente, à vontade, à disposição e à necessidade daquele que se “forma”, independente do grau ou nível escolar. Por isso, neste trabalho, faço uso do verbo “formar” e de palavras derivadas deste, quase sempre, entre aspas, para indicar sentido figurado, isto é, o sentido que uma palavra ou expressão adquire em situações particulares de uso, no contexto em que é empregada, sugerindo entendimentos que vão além de seu sentido habitual. Explico, ainda, que, muitas vezes, remeto-me à Educação Profissional e Tecnológica, outras, à educação formal (Educação), outras, ainda, à não-formal (educação) e, não, especificamente, à educação profissional tecnológica de graduação, pois entendo que a maior parte das discussões é válida para a compreensão de todo e qualquer processo “formativo”. É válida, igualmente, para a compreensão da relação entre educação e trabalho, mesmo porque não existe um mundo do trabalho específico para a Educação Profissional e Tecnológica e outro para as demais modalidades de educação e ensino. O procedimento metodológico adotado é o da Análise Documental, estudo que se baseia em documentos como material primordial de pesquisa. É deles que se extraem toda a análise, organizando-os e interpretando a partir dos objetivos da pesquisa. A Análise Documental, neste trabalho, é também técnica de Coleta de Dados, acrescida de relato de minha própria prática pedagógica. Numa abordagem hermenêutica, reproduzo o pensamento elaborado. Assim, apresento este trabalho estruturado em quatro capítulos. 17 No primeiro, Educação Profissional no Brasil, traço um histórico do ensino profissional, desde o período colonial até o reconhecimento da Educação Profissional, atualmente designada Educação Profissional e Tecnológica. Considero que o retorno ao passado é de suma importância para contextualizar o tema desta pesquisa. Um resgate que permite tomar conhecimento da relação histórica entre educação e trabalho, para melhor compreender o papel da Educação Profissional e Tecnológica na preparação do trabalhador. Permite, ainda, compreender as razões que fizeram com que o ensino profissional se constituísse, ao longo de sua história, uma modalidade de difícil enfrentamento no que tange à sua concepção e formas de organização. Encerro esse traçado no momento em que o ensino profissional é oficialmente reconhecido pela atual LDB nº 9.394/96, e regulamentado pelo Decreto nº 2.208/97, este último, revogado, em 2004, pelo Decreto nº 5.154, indiscutivelmente, um marco na história do ensino profissional brasileiro. No final deste capítulo esclareço que, embora vigente, praticamente, todos os artigos da atual LDB voltados a essa modalidade de educação e ensino foram alterados, acrescidos e/ou reduzidos pela Lei Federal nº 11.741/08, devido à necessidade eminente de sintonia com as transformações do atual mundo do trabalho, todavia, não transcrevo com detalhes suas novas e atuais redações, tampouco, as regulamentações decretadas em 2004. O faço, não por conceber seu reconhecimento como o fim de sua história, mas, por julgar mais importante, aqui, refletir sobre as referidas transformações do mundo do trabalho, além de compreender suas exigências, o perfil de seus trabalhadores e, conseqüentemente, seus impactos sobre a Educação Profissional e Tecnológica. No segundo, O mundo do trabalho e a Educação Profissional e Tecnológica, procuro identificar exigências marcantes do atual mundo do trabalho, sempre dinâmico e em constante transformação, e de seus trabalhadores. Das exigências, reflito, não apenas sobre elas, mas, também, sobre o que pode ser feito, no contexto educacional brasileiro, para atendê-las. Contudo, não discuto, neste momento, maneiras de fazê-lo. Dos trabalhadores, reflito sobre seu novo perfil, clamado em face às notórias transformações na estrutura político, econômico e social brasileira. Das transformações, mostro que, boa parte delas, são de caráter tecnológico, assim, trago à tona a necessidade de discutir sobre tecnologia, dada a multiplicidade de 18 seus significados, pois entendo que não é possível continuar a discussão em torno do suposto descompasso entre “formação” e demanda profissional sem acatar uma concepção adequada de tecnologia, tão, intimamente, ligada à Educação Profissional e Tecnológica. No terceiro, A Tecnologia e suas representações, apresento diversas concepções empregadas para o termo tecnologia. Para atingir um conceito adequado do mesmo, faço refletir sobre vários outros termos como ciência, desenvolvimento, pesquisa, inovação e modernização que, comumente, estão presentes quando se fala em tecnologia. Entendo que, somente a partir de um conceito único e coerente de todos esses termos é que se pode compreender qual o significado de tecnologia, importante, pois, para a construção de profissionais plenamente desenvolvidos, preparados para compreender e atender, nas suas possibilidades, as demandas do mundo do trabalho. No quarto e último capítulo, A construção do Tecnólogo à luz da Pedagogia do Sujeito, apresento as bases da Pedagogia do Sujeito, uma pedagogia delineada, nos idos de 1994, por Potiguara Acácio Pereira, teórico da Educação, atualmente, professor do Programa de Mestrado em Educação da UNICID. Neste mesmo capítulo evidencio que na Pedagogia do Sujeito encontrei respostas para o problema que norteou minha investigação. Abordo, então, relatos de minha própria prática pedagógica no caminho da construção dos Tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Redes de Computadores, profissionais graduados, respectivamente, pelos Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Redes de Computadores da UNICID, convencida de ter contribuído para a superação do tão discutido descompasso entre “formação” e demanda profissional. Neste mesmo capítulo, para melhor compreender este processo de construção, faço conhecer um pouco das atividades laborais destes profissionais, bem como o contexto do surgimento dos Cursos Superiores de Tecnologia, no Brasil. 19 CAPÍTULO 1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL O homem se produz a si mesmo. Não há homens à margem do trabalho e somente ao modificar o seu contexto, o ser humano pode considerar-se livre. Não pode haver liberdade sem trabalho. Hegel A trajetória do ensino profissional no Brasil tem início numa época em que o processo de aprendizagem ainda era rudimentar, não escolarizado e a Educação Profissional sequer era reconhecida como uma modalidade de ensino. Ao considerar tal percurso, pretende-se tomar conhecimento da relação histórica entre educação e trabalho e compreender a importância da educação na “formação” do trabalhador. Até ser oficialmente reconhecida, a Educação Profissional, possuiu diferentes denominações e “modelos”, desde sua concepção até os dias atuais, e que serão evidenciados no transcorrer deste capítulo. O encontro dos portugueses com os grupos indígenas, população, até então nativa no território que viria a ser chamado de Brasil, aconteceu no início do século XVI, quando nossas terras foram ocupadas por estes europeus e transformadas em colônia portuguesa. Esta ocupação, num primeiro momento, não foi de dominação e escravização, mas, sim, de permuta. Nesses anos iniciais, a principal atividade da Colônia foi a extração do paubrasil. As madeiras fornecidas pelos índios eram trocadas por objetos pertencentes aos portugueses e que tinham pouco valor para estes como peças de tecido, facas, canivetes e demais quinquilharias. (p. 42) Foi somente no fim da primeira metade do século XVI que teve início uma nova forma de exploração da terra e da gente do Brasil, a agroindústria do açúcar. Entre as décadas de 1530 e 1540 a atividade açucareira estabeleceu bases sólidas em território brasileiro. 20 Os portugueses já tinham grande conhecimento no processo de produção de açúcar em função de sua experiência com este tipo de negócio em solo africano. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África. Todavia, para administrar uma grande fazenda de cana, os portugueses necessitavam de braços e não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender às necessidades de um trabalho desta natureza, que seria, inevitavelmente, um trabalho braçal. Há pouco mais de um século, escrevia Fausto (1997, p. 48): Uma resposta sintética consiste em dizer que nem havia grande oferta de trabalhadores em condições de emigrar como semidependentes ou assalariados, nem o trabalho assalariado era conveniente para os fins da colonização. Dada a indisponibilidade de terras, pois uma coisa era a concessão de sesmarias, outra sua efetiva ocupação, não seria fácil manter trabalhadores assalariados nas grandes propriedades. Eles poderiam tentar a vida de outra forma, criando problemas para o fluxo de mão-de-obra para a empresa mercantil. A carência de mão-de-obra braçal portuguesa, associada ao repúdio pelo trabalho desta natureza, conduziu à escravização dos índios e, preferencialmente, à exploração do tráfico africano. Várias razões determinaram esta preferência. Os índios tinham uma forma de vida incompatível com o trabalho intensivo e compulsório, não porque eram preguiçosos ou incapazes, mas porque estavam acostumados a um sistema de vida de subsistência, ou seja, um esquema voltado à produção apenas daquilo que necessitavam para sobrevivência imediata. Além disso, também eram vítimas de diversas doenças próprias do homem branco e que foram trazidas por este, a exemplo da varíola, do sarampo e da gripe, para as quais os índios não apresentavam defesa biológica. Desde a década de 1570, houve, então, incentivo na importação de negros africanos e a coroa portuguesa começou a tomar medidas para impedir a escravização do índio. Uma destas medidas aconteceu neste mesmo ano, quando esta publicou a primeira lei em que se proibiu a escravização indígena (id., 1997). Mudavam-se os atores; ao invés do índio, o negro, mas a escravização continuava e, como conseqüência, o trabalho, sobretudo, o manual, era visto como 21 atividade de escravo, como obrigação de negro, tarefa que degradava àqueles que o realizavam. Nesse contexto, considero apropriada a interpretação de Costa (1998, p. 15), quando afirma que o trabalho que se dignifica à medida que se resume no esforço do homem para dominar a natureza na luta pela sobrevivência corrompe-se com o regime de escravidão, quando se torna resultado de opressão, de exploração. O trabalho que deveria ser elemento de distinção e diferenciação na sociedade, embora unindo os homens na colaboração, na ação comum, torna-se, no sistema escravista, dissociador e aviltante. A sociedade não se organiza em termos de cooperação, mas de espoliação [...] A idéia de trabalho trazia consigo uma sugestão de degradação. Fica, portanto, impresso em nossa cultura a herança discriminatória do trabalho manual em detrimento do trabalho intelectual, uma vez que este primeiro esteve reservado, inicialmente, aos índios, depois, aos negros vindos da África. Quanto à educação, pode-se afirmar que, antes da chegada dos jesuítas (1549), esta não chegara a se escolarizar, certamente, devido ao estado primitivo no qual viviam os grupos indígenas. A participação das crianças nas diversas atividades tribais era suficiente à sua “formação” e, conseqüentemente, à sua sobrevivência. Não havia mestres dedicados para o ensinamento destas atividades, a aprendizagem era feita de pai para filho, dos mais velhos para os mais jovens. Repassadas de geração para geração, as técnicas indígenas eram aprendidas pela “força do hábito”, por intermédio da observação e reprodução. Oportuno salientar o conceito exato da palavra técnica, entendida, aqui, como a capacidade nata que o homem tem de resolver os problemas do seu dia-a-dia. Sua origem remete ao grego τέχνη cujo sentido geral, “coincide com o sentido geral de arte” que “compreende qualquer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer” (ABBAGNANO, 2007, p. 1106). É comum dizer que a técnica nasceu com a humanidade, no momento em que o homem primitivo conseguiu lascar uma pedra para servir-lhe de instrumento cortante. Mas não teria sido só a habilidade manual a causa da evolução do hominídeo para o homem [...] Não há dúvidas de que os hominídeos pré-‘homo-erectus’ já utilizavam pedras naturais como instrumentos; porém não mostravam nenhuma intenção de servirem-se delas melhor ou de melhorarem suas formas. Pelo contrário, o ‘homo-erectus’ já mostra uma primeira 22 fase em que há uma coordenação de acaso e uso [...] Essa desemboca, há cerca de meio milhão de anos, numa segunda fase: a da concatenação, a da ‘intencionalidade-transformação’, primeiro estágio na verdadeira técnica. Nesse estágio é que aparece o que irá distinguir o homem do hominídeo: a intenção de usar o objeto como instrumento e de transformá-lo para melhor se valer dele (VARGAS, 2002, p. 7). As técnicas utilizadas pelos índios representavam um saber fazer intencional, possível de ser aprendido, capaz de ser transformado, passível de ser melhorado sem, contudo, ser necessário à recorrência ao divino e, tampouco, ao estudo e conhecimento de teorias científicas. A primeira iniciativa de escolarização em terras brasileiras aconteceu em 1549, quando os jesuítas chegaram ao Brasil, com a missão de converter os indígenas à fé católica por meio da catequese e da instrução. Os portugueses acreditavam que para estabelecer raízes definitivas na então colônia portuguesa, deveriam submeter a população indígena a um processo de aculturação sistemática e intensiva dos seus valores espirituais, cristãos e morais. O primeiro plano de estudos que se aplicou em terra brasileira foi aquele elaborado pelo padre jesuíta Manoel da Nóbrega. Iniciava com o aprendizado do português, seguido dos ensinamentos da doutrina ocidental cristã e da escola de ler e escrever. Daí para frente, em caráter opcional, oferecia o ensino da música instrumental, do canto orfeônico e uma bifurcação composta, de um dos lados, do aprendizado profissional e agrícola, do outro, aprendizagem de gramática latina e, por último, viagem de estudos à Europa (RIBEIRO, 2000). Pensa Schmitz (1994), que um dos princípios da filosofia educacional jesuítica é a de que a educação deve fazer acomodar-se às circunstâncias de tempos, lugares e pessoas e, isto, dito de outro modo, significa que a educação deve ser idealizada em função do contexto do local onde se estaria aplicando-a. A educação não pode ser verdadeiramente transplantada de uma cultura para outra, ela tem de ser vivida para cada uma delas. Partindo desta perspectiva, é que se pode entender a proposta complementar de uma aprendizagem profissional e agrícola em terras brasileiras, em uma época em que predominava o extrativismo. Por serem os jesuítas os únicos educadores em terras brasileiras que contavam com o apoio da colônia portuguesa é que o plano de estudos de Manoel da Nóbrega, a princípio, atendeu aos interesses de escolarização tanto da 23 população indígena, quanto dos filhos dos colonos portugueses que formavam a população branca. Esse plano não teve a intenção explícita de reservar o aprendizado profissional e agrícola para os índios e o outro aos filhos dos colonos, porém, a não adequação do índio para os estudos gramaticais, logo reservou a este o ensino profissional e agrícola. Além de instruir e catequizar, o plano de estudos de Manoel da Nóbrega ambicionava promover a “formação” de sacerdotes, que se tornariam futuros multiplicadores da missão jesuítica, em outras palavras, aspirava conseguir mais membros para a sua ordem, o que, certamente, não era vocação dos índios. Em 1556, o plano de estudos de Manoel da Nóbrega passou a encontrar sérias resistências com a ordem religiosa, indicando que o padre divergia de suas orientações. Após a morte de Nobrega, em 1570, o plano que vigorou no Brasil excluiu as etapas iniciais de estudo, o aprendizado do canto, da música instrumental e da aprendizagem profissional e agrícola. Passou a contar com um curso de humanidades, seguido dos cursos de filosofia e teologia e, por último, viagem de estudos à Europa. Para Ribeiro (2000, p. 23), “o plano legal (catequizar e instruir os índios) e o plano real se distanciam. Os instruídos serão descendentes dos colonizadores. Os indígenas serão apenas catequisados“. A obra de catequese, que, em princípio, constituía o objetivo principal da presença da Companhia de Jesus no Brasil, acabou gradativamente cedendo lugar, em importância, à educação da elite. E foi com esta característica que ela se firmou durante o período em que estiveram presentes no Brasil os seus membros e também com essa mesma característica que ela sobreviveu à própria expulsão dos jesuítas, ocorrida no século XVIII. Dela estava excluído o povo e foi graças a ela que o Brasil se ‘tornou, por muito tempo, um país da Europa’, com os olhos voltados para fora, impregnado de uma cultura intelectual transplantada, alienada e alienante (ROMANELLI, 1999, p. 35). Este novo plano de estudos, de forte caráter humanístico, voltado, nitidamente, à elite, sobreviveu à própria expulsão dos jesuítas, em 1759, liderada pelo Marquês de Pombal (Sebastião José de Carvalho e Melo). Os motivos desta expulsão apontaram o fato de que a Companhia de Jesus “era detentora de um 24 poder econômico que deveria ser devolvido ao governo” e que “educava o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses do país” (RIBEIRO, 2000, p. 33). Fica claro, pois, que as escolas jesuíticas tinham por objetivo servir aos interesses da fé, enquanto Pombal pensava em organizá-las para atender aos interesses do Estado. A expulsão da ordem jesuítica desorganizou todo o sistema de educação escolar formal, existente na época, que passou a ser promovido pelo Estado. A aprendizagem oferecida pelos jesuítas foi substituída por aulas avulsas de latim, grego, filosofia e retórica, as denominadas aulas régias. Foi também criado um imposto especial denominado, subsídio literário, para sustentar o ensino agora promovido pelo Estado. Romanelli (1999, p. 36) assevera: Da expulsão até as primeiras providências para a substituição dos educadores e do sistema jesuítico transcorreu um lapso de 13 anos. Com a expulsão, desmantelou-se toda uma estrutura administrativa de ensino. A uniformidade da ação pedagógica, a perfeita transição de um nível escolar para o outro, a graduação, foram substituídas pela diversificação das disciplinas isoladas. Leigos começaram a ser introduzidos no ensino e o Estado assumiu, pela primeira vez, os encargos da educação. Do ponto de vista econômico, o objetivo de Pombal era reerguer Portugal da decadência que se encontrava diante de outras potências européias, na época França e Inglaterra. Preocupava-se em tornar a Metrópole menos dependente das importações de produtos industrializados e em estimular a economia local e as atividades agrícolas para além do extrativismo. Assim, incentivou a instalação de manufaturas em Portugal e até mesmo no Brasil. Como exemplo disto, em terras brasileiras criou-se a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755) e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba (1759). Ambas as Companhias concentravam sua manufatura na produção de algodão, arroz, cravo, cacau e especiarias como a canela e o cravo (FAUSTO, 1997). Observa-se, com isto, que a política da fase pombalina pretendeu impulsionar a passagem do capitalismo, exclusivamente, mercantil, em direção ao capitalismo industrial. 25 Entretanto, no governo que se seguiu ao de Pombal, o de Dona Maria I, ao assumir o reinado de Portugal, posicionou-se contra a instalação de indústrias manufatureiras no Brasil e decretou, por meio de alvará, em cinco de janeiro de 1785, a proibição destas indústrias, com exceção daquelas que produziam fazendas grossas de algodão para uso dos escravos. É de Sodré (1973), a idéia de que Dona Maria I acreditava que quanto maior fosse o número de fábricas, menor o de cultivadores e, conseqüentemente, menos braços haveriam para se empregar no descobrimento de domínios que ainda se achavam inexplorados. O conhecimento destas distintas ideologias (a de Pombal e a de D. Maria I) tem importância significativa, quando do interesse na compreensão dos processos de “formação” da força de trabalho destinada, pois, aos diversos segmentos da economia, a citar, não apenas a agricultura e o comércio, mas, também, o ramo manufatureiro-industrial que para Cunha (2000, p. 89), “veio a ocupar uma posição hegemônica sobre os demais, servindo até mesmo de modelo para o conjunto das políticas educacionais do país”. A transferência da família real Portuguesa para o Brasil, em janeiro de 1808, representou um marco indiscutível no início do desenvolvimento da submissa colônia portuguesa e provocou uma reviravolta na vida administrativa desta colônia. Ocorreu o que alguns historiadores, tais como Francisco Iglésias e Maria Yedda Leite Linhares, chamam de “inversão brasileira”, termo cunhado pelo professor e político brasileiro Silvio Romero (1851–1914) e que define o período em que a colônia exerceu as funções da metrópole e esta, por sua vez, as da colônia, invertendo-se, assim, as relações entre colônia e metrópole. O Rio de Janeiro, na época capital do país, passou a sediar quase todos os órgãos da administração pública e da justiça (IGLÉSIAS, 1993; LINHARES, 1990). Logo ao chegar, durante sua breve permanência na Bahia, Dom João decretou, em 28 de janeiro de 1808, a abertura dos portos do Brasil às “nações amigas” que, naquele momento, equivalia à Inglaterra. Já no Rio de Janeiro, no mês de abril, revogou os decretos que proibiam a instalação de manufaturas na Colônia, isentou de tributos a importação de matérias-primas destinadas à indústria, ofereceu subsídios para as indústrias de lã, de seda e do ferro e encorajou a invenção e a introdução de novas máquinas (FAUSTO, 1997). 26 Também foram tomadas, nos primeiros anos que o Brasil serviu de sede à Coroa Portuguesa, várias medidas relativas ao campo intelectual geral. Dentre estas medidas de consumo cultural adotadas por Dom João pode-se destacar a criação da Imprensa Régia (1808), da Biblioteca Pública (1810 – aberta ao público em 1814), do Jardim Botânico do Rio (1810), do Museu Nacional (1818) e da Gazeta do Rio (1808 – primeiro jornal). Esta transferência provocou o desenvolvimento da vida urbana das regiões de Vila Rica, Salvador, Recife e, principalmente do Rio de Janeiro que recebeu mais de 15.000 pessoas, a somar com a quantidade de habitantes da época, que já contava com cerca de 45.000 (RIBEIRO, 2000). Não é descabido supor que toda esta reviravolta e, principalmente, a revogação da proibição das indústrias manufatureiras na colônia, tenham gerado uma necessidade de mão-de-obra diferente, desta feita, para o ramo manufatureiroindustrial. Todavia, ainda seria uma atividade braçal e que não atraia os homens livres que ainda concebiam o trabalho manual como sinônimo de trabalho escravo. Desde os primórdios da colonização brasileira, não se havia vislumbrado a valorização do conhecimento baseado na experiência, procedente do trabalho manual. As relações escravocratas de produção, fossem elas oriundas do setor agrícola ou industrial, afastaram a mão-de-obra livre do campo e da manufatura. O emprego de escravos, não apenas nas lavouras, mas também como carpinteiros, ferreiros, pedreiros, tecelões etc., repeliu os trabalhadores livres da execução de atividades desta natureza e fez com que grande parte destes trabalhadores se preocupasse em diferenciar-se do escravo. A resposta para esta situação foi o trabalho e a aprendizagem compulsórios de ofícios, destinada aos órfãos e desvalidos que eram postos a trabalhar como artífices, a exemplo do que acontecera nos arsenais da marinha. Nestes arsenais, quando um empreendimento manufatureiro demandava força de trabalho não disponível, coagia-se à condição de artífices, homens livres que, social e politicamente, não estavam em condições de opor resistência (CUNHA, 2000). Desde o início do século XIX, instituições que serviram de exemplo ao trabalho e à aprendizagem compulsórios foram criadas. Ao descrevê-las, prolongo as citações de Luiz Antonio Constant Rodrigues da Cunha, sociólogo, professor e pesquisador brasileiro, por ele ter abordado, na maior parte de sua obra, a questão do ensino profissional brasileiro. Recentemente, em maio de 2010, Cunha assumiu 27 uma cadeira na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES). Minha intenção, com este prolongamento, é documentar a extrema resistência desta oferta de trabalho e aprendizagem, a princípio, compulsórios, para sustentar a tese que viria a se mostrar, de uma modalidade de educação e ensino voltada, predominantemente, para o trabalho. O Colégio das Fábricas, criado, em 1809, no Rio de Janeiro, por determinação do príncipe regente Dom João, foi uma destas instituições. Abrigou os órfãos trazidos na frota que transportou a família Real para o Brasil. Nele, os ofícios eram aprendidos com os artífices que vieram na mesma frota. Mais tarde, além da aprendizagem dos ofícios, foram acrescidas as aulas de primeiras letras e, posteriormente, o ensino primário. Cunha (2000, p. 91) comenta que “se o Colégio das Fábricas não foi o primeiro estabelecimento de ensino profissional no Brasil, nem mesmo o que primeiro abrigou órfãos com esse propósito, ele foi a referência para os outros que vieram a ser instalados”. Entre os anos de 1840 a 1865, como obras de instrução pública, foram criadas as Casas de Educandos Artífices, cada uma delas funcionando numa capital da província: Pará (1840), Maranhão (1842), São Paulo (1844), Piauí (1849), Alagoas (1854), Ceará (1856), Sergipe (1856), Amazonas (1858), Rio Grande do Norte (1859) e Paraíba (1865). Autorizadas por lei das assembléias provinciais legislativas, todas as dez Casas de Educandos Artífices foram fundadas por presidentes das províncias e eram totalmente mantidas pelo Estado. A clientela das Casas de Educandos Artífices era formada, basicamente, por “órfãos e expostos”, o que as fez serem concebidas mais como “obras de caridade” do que “obras de instrução pública”. A disciplina, bastante severa, era fundamentada em bases militares ou paramilitares e a instrução, tida como profissional, era dada em arsenais militares e/ou oficinas particulares (CUNHA, 2005a, p.113). Como não foi possível saber exatamente o que o autor quis dizer por expostos, considero prudente julgar, em função do papel atribuído às Casas de Educandos Artífices, que expostos eram jovens e crianças entregues às ruas, abandonadas, vivendo na ociosidade, à mercê de vícios e da criminalidade. 28 Exatamente dez anos após a criação da casa da província da Paraíba, foi criado, no Rio de Janeiro (1875) outro estabelecimento de mesma natureza filantrópica, o Asilo dos Meninos Desvalidos. Cunha (2000, p. 91) afirma que a clientela do Asilo era composta por aqueles que, “de idade entre 6 e 12 anos, fossem encontrados em tal estado de pobreza que, além da falta de roupa adequada para freqüentar escolas comuns, vivessem na mendicância”. No Asilo, recebiam instrução primária, seguida de disciplinas especiais e aprendiam diversos ofícios. As disciplinas especiais oferecidas no Asilo dos Meninos Desvalidos incluíam álgebra elementar, geometria plana e mecânica aplicada às artes, escultura e desenho e música vocal e instrumental. Quanto aos ofícios, estavam inclusos os de tipografia, encadernação, alfaiataria, carpintaria, marcenaria, tornearia, entalhe, funilaria, ferraria, serralheria, courearia e sapataria. Ao concluírem a aprendizagem, os artífices do Asilo dos Meninos Desvalidos permaneciam neste por mais três anos, trabalhando nas oficinas com a dupla finalidade de pagar sua aprendizagem e formar um pecúlio, que lhes era entregue ao final deste período. Mais tarde, o Decreto nº 772, de 30 de Janeiro de 1892, transformou o Asilo dos Meninos Desvalidos no Instituto Profissional, articulando-o à Casa de São José, um outro estabelecimento assistencial público. Não era apenas o nome da instituição que mudava, mas, principalmente, uma série de procedimentos estruturais internos como, por exemplo, a interdição de menores de quatorze anos no, agora, Instituto (CUNHA, 2000; CUNHA, 2005b). As crianças que, com idade menor a 6 anos, fossem encontradas abandonadas e recolhidas por autoridade competente, seriam encaminhadas a um estabelecimento de assistência à infância desvalida, a exemplo da Casa de São José. Ao Instituto Profissional, reservou-se o ensino de ofícios para maiores de quatorze anos, cujo objetivo, asseverou Cunha (2005b, p. 31), era o de “proporcionar aos alunos a educação física, intelectual, moral e prática necessárias para o bom desempenho das profissões que eram objeto do ensino em suas oficinas”. No Instituto Profissional, a aprendizagem era oferecida ao longo de seis anos, em regime de internato. O currículo era composto de três cursos seqüenciais: o curso teórico, composto de letras, higiene profissional, ciências matemáticas e naturais; o de artes, que contemplava desenho, modelagem, escultura, música e 29 ginástica; e o profissional, cujos ofícios aprendidos eram os de tipografia, entalhadura, alfaiataria, carpintaria, encadernação e pautação, ferraria e serralheria, latoaria, marcenaria e empalhamento, sapataria e tornearia. Ao completar todo o ciclo de aprendizagem, os alunos poderiam escolher entre atuar como contramestres nas oficinas do próprio Instituto ou, então, empregar-se em uma das empresas da capital do país. Além disso, deixava de ser compulsório o ensino profissional, pois os alunos que tivessem revelado vocação aos estudos das letras e ciências ou das artes poderiam ser encaminhados para estabelecimentos de ensino secundário ou artístico mantidos pela União (id., 2005b). Observado o mesmo caráter assistencialista, na década de 80, do século XIX, foram criados os Liceus de Artes e Ofícios no Rio de Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886). Os Liceus, diferentemente das Casas de Educandos Artífices, eram subsistidos por sociedades particulares, que se mantinham por meio de cotas pagas por seus sócios ou doações de benfeitores, ou ainda, por sociedades que tinham como sócios os próprios artífices, mas que recebiam auxílio de sócios beneméritos e/ou do governo. O currículo que norteava o ensino no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, por exemplo, era composto de duas áreas: Ciências Aplicadas e Artes. Das matérias de Ciências Aplicadas constavam Aritmética, Álgebra, Geometria, Física Aplicada, Química Aplicada e Mecânica Aplicada. Das de Artes, Desenho de Figura Humana, Desenho Geométrico, Desenho de Ornatos, de Flores e de Animais, Desenho de Máquinas, Desenho de Arquitetura Civil e Regras de Construção, Desenho de Arquitetura Naval e Regras de Construção, Escultura de Ornatos e Artes Cerâmicas, Estatuária, Gravura e Talho-doce, Água-forte, Xilografia etc. e, também, Pintura (CUNHA, 2005a). Este encaminhamento para o aprendizado teórico-prático, passível de ser realizado, a exemplo do currículo praticado pelo Instituto Profissional e pelo Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, revelou, pela primeira vez, uma concepção de “formação” mais ampla do trabalhador, visto que ultrapassava os limites do fazer. Outra instituição, que também se dedicou ao ensino profissional, no Brasil, foi a Congregação Religiosa dos Padres Salesianos, fundada pelo padre italiano João Melchior Bosco (1815-1888), que se inspirou na proposta do padre francês 30 João Batista de La Salle (1651-1719), que mantinha escolas gratuitas para os pobres, de maneira geral. As ordens religiosas dos Padres Salesianos chegaram ao Brasil, em 1883, ano em que fundaram o Liceu de Artes e Ofícios Santa Rosa, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, fundaram o Liceu Coração de Jesus (1886), um liceu de artes e ofício e, também, de comércio. Em 1904, já dispunham de dezesseis estabelecimentos de ensino no Brasil, dos quais, quatorze tinham escolas profissionais. Mantinham-se à custa da venda das manufaturas produzidas pelos aprendizes do ensino profissional e, principalmente, do saldo gerado com as mensalidades pagas pelo ensino secundário, além de donativos recebidos de cooperadores associados (CUNHA, 2005b). Importante destacar que nem todos os estabelecimentos salesianos conservavam escolas, exclusivamente, gratuitas e profissionais, mas, também, pagas e secundárias, embora o ensino profissional gratuito fosse o intento de seu fundador. Em 1910, o ensino profissional salesiano entrou em decadência. Em contrapartida, ascendeu o ensino secundário salesiano. A ‘deformação’ da obra salesiana no Brasil, em relação aos objetivos iniciais do fundador e ao realizado em outros países, revela um aspecto relevante da formação de nosso aparelho escolar. Os liceus de artes e ofícios salesianos prometeram um desempenho muito acima dos seus homólogos que sobreviveram ao período imperial, pela intensidade e pela sistematização da aprendizagem profissional, e pelo mecanismo mais regular de captação de recursos, por meio das associações de cooperadores. No entanto, por essa época, a burguesia, já havia definido o ensino secundário como integrante da educação corrente de seus jovens, perspectiva visada, também pelos setores de renda mais elevada das ainda acanhadas camadas médias. O resultado foi, assim, a adaptação da obra salesiana às condições sociais e econômicas do Brasil, abandonando-se progressivamente a direção traçada na Itália (id., 2005b, p. 59). Percebe-se, aqui, que a promoção do ensino secundário aconteceu, em grande parte, devido à concepção caritativo-assistencialista impregnada ao ensino profissional brasileiro que ainda não havia sido superada, apesar de algumas instituições, a exemplo do Instituto Profissional e dos Liceus, incluírem em seus currículos conteúdos de letras, artes e ciências aplicadas. Como parênteses, observo que os Liceus de Artes e Ofícios que, atualmente, se mantêm ativos não têm mais o mesmo caráter assistencialista. Apesar disto, 31 continuam se dedicando, embora, não com exclusividade, à aprendizagem profissional. Dentre os cursos técnicos profissionais ofertados por estas instituições de ensino, destaco os cursos técnicos oferecidos pelos Liceus localizados nas duas maiores capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. No Liceu do Rio de Janeiro, por exemplo, apenas o Curso Técnico em Informática é oferecido. Já, no Liceu de São Paulo são ofertados os Cursos Técnicos em Eletrônica, Edificações, Multimídia, Produção de Eventos Culturais e Promocional, bem como Gestão de Negócios Culturais. O Liceu de São Paulo divulga, ainda, por meio de seu website, que todas as modalidades de educação ofertadas por ele, propõem um ensino que possibilita o desenvolvimento de alunos autônomos, criativos e participativos, diferentes, pois, da proposta de aprendizagem compulsória, inicialmente, destinada aos artífices. Como se não bastasse a aprendizagem de ofícios ser encarada como instrumento caritativo-assistencialista, em 11 de outubro de 1890, pelo Decreto nº 847, foi instituído o Código Penal Republicano, que substituiu o Código Criminal de 1830. O Código Penal Republicano dispôs em seu Art. 27, que seriam criminosos os maiores de nove anos de idade completos e menores de quatorze que tivessem agido com discernimento (KAMINSKI, 2002). Responsáveis criminalmente por seus atos, os menores abandonados e delinqüentes eram recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriais por tempo estabelecido pelo juiz, desde que o recolhimento destes não excedesse a idade de dezessete anos. Motta (2008, p.1, grifos meus) conta que: [...] em São Paulo, desde a última década do século XIX, era discutida a necessidade de uma instituição capaz de fazer cumprir o que determinava o Código Penal da República, cuja tarefa envolveria resolver o problema dos menores tidos como vadios, ociosos e abandonados na capital do Estado. Ao classificar a todos, vadios, ociosos e abandonados, como de um só tipo, é intrigante pensar que aquele deixado ao abandono não fosse distinguido do delinqüente, como se o abandono sofrido fosse crime praticado. Além disso, fica a pergunta: qual terá sido o critério estabelecido para selecionar, dentre os 32 abandonados, aqueles que deveriam ser encaminhados às casas assistenciais daqueles que iriam para as casas reformatórias? Para Cunha (2005b), a proposta instituída pelo Código Penal Republicano objetivava a ressocialização do menor por meio do trabalho, tido como forçado, em nada socializador e que gerava no “criminoso” a revolta, a sensação de escravidão, o complexo de ser inferior, o ódio pelo ofício e o entendimento deste como um castigo. Neste contexto, o trabalho não é tido como meio de subsistência, como oportunidade para aprender um ofício, como fonte de prováveis realizações, como um triunfo a alcançar e assume, ao invés disso, um papel deseducativo, que se assemelha a uma ferramenta, supostamente, correcional, regeneradora e que força a reintegração social. O Código Penal Republicano sofreu muitas críticas, até mesmo em função da diminuição da idade de responsabilidade criminal, todavia, este aspecto não será tratado nesta dissertação por ser considerado um outro objeto de pesquisa. Enfim, percebe-se que o ensino de ofícios, sejam eles profissionais agrícolas, artesanais ou manufatureiros, mantidos por instituições públicas, particulares ou religiosas, estavam destinados aos pobres, órfãos, mendigos e, até mesmo, aos delinqüentes. Conseqüentemente, não despertava o interesse da elite, tampouco, da classe média que alimentavam o preconceito contra o trabalho que não fosse o intelectual. A classe média aspirava ascender socialmente e não via a aprendizagem profissional, tão estigmatizada, como um objetivo almejável. Paralelamente à criação dos estabelecimentos de ensino profissional, cujo marco inicial se deu com a chegada de Dom João no Brasil, outras medidas importantes, também relacionadas ao campo educacional, foram tomadas. Neste período foram criados cursos superiores, cujos currículos baseavam-se em outras áreas do conhecimento, a exemplo, da economia, da botânica, da química, da engenharia, da medicina, dentre outras. Assim é que: [...] em razão da revogação do Alvará de 1785, que fechara todas as fábricas, em 1812 é criada a escola de serralheiros, oficiais de lima e espingardeiros (MG); são criados na Bahia os cursos de economia (1808); agricultura (1812), com estudos de botânica e jardim botânico anexos; o de química (1817), abrangendo química industrial, geologia e minerologia; em 1818, o de desenho técnico. No Rio, o laboratório de química (1812) e o curso de agricultura (1814). Tais 33 cursos deveriam formar técnicos em economia, agricultura e indústria. Estes cursos representam a inauguração do nível superior de ensino no Brasil (RIBEIRO, 2000, p. 41, grifos meus). Importante salientar que a palavra técnicos, aqui empregada, não foi, neste caso, utilizada para descrever, de modo geral, os que seriam capazes de resolver problemas a partir de seus conhecimentos cotidianos, mas, sim, como um tipo de aprendizagem específica, peculiar a uma determinada arte, ofício ou área do conhecimento, cuja proposta consistia na preparação de profissionais peritos nestas áreas, com grande conhecimento de suas especificidades, competentes, pois, para aplicar suas técnicas. Aprendizagem esta que, até então, não havia sido proporcionada, uma vez que desde o início do período colonial o que havia predominado era a educação humanista e que, sozinha, não respondia mais às necessidades da nova máquina estatal. Observado o mesmo direcionamento, outras escolas superiores importantes também foram criadas nesta época. Dentre elas a Academia Real da Marinha (1808) e a Academia Real Militar (1810), que tiveram a missão de “formar” engenheiros civis e preparar a carreira das armas; a Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil (1820); na área médica, os cursos médico-cirúrgicos da Bahia e do Rio de Janeiro foram as células das nossas primeiras faculdades de Medicina e, por último, as Faculdades de Direito, uma em São Paulo e outra em Recife, ambas criadas no ano de 1827 (ROMANELLI, 1999; RIBEIRO, 2000). Sob o comando de Dom João [...] não apenas nascia o ensino superior, mas também se iniciava um processo de autonomia que iria culminar na Independência política. Todavia, o aspecto de maior relevância dessas iniciativas foi o fato de terem sido levadas a cabo, com o propósito exclusivo de proporcionar educação para uma elite aristocrática e nobre de que se compunha a Corte (ROMANELLI, 1999, p. 38, grifos meus). Os cursos superiores, criados no século XIX, “formariam” engenheiros, médicos, advogados, botânicos, economistas, químicos etc. Todos aqueles que se submetessem à realização e conseqüente aprovação, nestes cursos, tornar-se-iam capacitados à execução de determinadas atividades profissionais, ou seja, seriam preparados para o trabalho que, até certo ponto, e, em determinadas condições, seria um trabalho manual. 34 Embora, eminentemente profissionais, estes cursos destinavam-se à elite. Ao refletir sobre o fato, corroboro com Cunha (2000, p. 90), quando assevera que é [...] mais correto dizer que foi a rejeição do trabalho vil (isto é: reles, ordinário, miserável, insignificante, desprezível, infame) que levou ao preconceito contra o trabalho manual. Se um dado trabalho manual não fosse socialmente definido como vil, ele não seria objeto de rejeição, como acontece, atualmente, com o trabalho do cirurgião. Embora houvesse forte evidência de uma aprendizagem, insisto, até certo ponto, prática, este ainda não foi o momento em que a educação de nível superior foi entendida como profissional. Quanto aos outros graus escolares, Zotti (2004, p. 34) aponta que “continuava a tradição da não preocupação com os demais níveis de ensino, ou seja, o desinteresse completo pela educação do povo (primário e secundário), ficando claro que o objetivo era a educação da elite”. Para agravar esta situação de descaso, já na fase imperial brasileira, em 1834, ocorreu a descentralização escolar e o encargo de controlar a instrução primária e secundária passou a ser das províncias, enquanto o ensino superior ficou a cargo do governo central. Assim, no império, as iniciativas de implantação de instrução elementar não passaram de valores proclamados por leis que nunca foram cumpridas, principalmente, porque não havia um movimento que forçasse a difusão destas escolas, sobretudo, por parte das camadas privilegiadas, que tratavam a instrução elementar como tarefa da família. Quanto aos níveis secundário e superior, estes seguiram em caráter propedêutico, tendencioso ao ensino universalista e enciclopédico e tiveram como objetivo proporcionar educação à elite. Este é o legado educacional do período colono-imperial: uma proposta dual de aprendizagem. Para a classe dominante, a escola que preparava para o exercício de atividades intelectuais e profissionais nobres; à classe trabalhadora e, também, aos menos beneficiados pela sorte, a aprendizagem profissional compulsória, ofertada por meio de instituições assistenciais de ofícios. Nas primeiras socioeconômicas décadas ocorreram no da República, Brasil e significativas alteraram sua transformações estrutura social, principalmente, no Estado de São Paulo, com expressivo reflexo nas questões de trabalho e educação. 35 Vale destacar que a capital paulista, na época, era o grande centro distribuidor de produtos importados. Representava a ligação entre o porto de Santos e a produção do café, produto agrícola que substituiu a hegemonia da cultura açucareira, e, também, abrigava os maiores bancos e os mais importantes empregos burocráticos (FAUSTO, 1997). A imigração estrangeira foi apontada como uma das mudanças ocorridas nas primeiras décadas do período republicano. Italianos, portugueses, espanhóis e japoneses foram atraídos pela oferta de trabalho, propiciada pela expansão do setor cafeeiro, acrescido do fato de que já não se podia mais contar com o trabalho escravo. Os italianos, em particular, que representavam 35,5% do total de imigrantes, que aportaram no Brasil, foram a principal etnia fornecedora de mão-deobra para a produção do café, embora nem todos tenham se empregado na agricultura, visto o campo aberto para outros trabalhos como o artesanato, o comércio de rua e as pequenas fábricas. O afluxo de imigrantes estrangeiros, que trataram de sair das atividades agrícolas, contribuiu significativamente para o crescimento das cidades, em destaque, para São Paulo, responsável pela maior taxa de crescimento populacional. O resultado dessa imigração foi a urbanização, outro fenômeno importante no contexto das transformações socioeconômicas, caracterizado pelo aumento da parcela urbana de uma população total. Por último a industrialização, incipiente, ainda, se comparada com o processo industrial de países europeus como a Inglaterra e a França. O modesto processo de industrialização no Brasil resultou basicamente do inter-relacionamento da imigração e da cafeicultura. Este inter-relacionamento promoveu os empregos urbanos associados ao complexo cafeeiro, criou mercados para produtos manufaturados, propiciou o investimento em estradas de ferro e o desenvolvimento do comércio de exportação e importação. Para Moraes (2001, p. 170) é [...] o momento de afirmação do projeto político republicano, libertação da mão-de-obra escrava, consolidação do projeto imigrantista e conseqüente início do processo de organização do mercado livre de força de trabalho, quando a expansão da economia cafeeira induz a uma diversificação na aplicação do capital nucleado na mercadoria café, ao desenvolvimento orgânico das relações de 36 produção capitalista, mesmo fragmentada. que de maneira extremamente O aumento populacional decorrente, tanto de imigrantes como de escravos, a urbanização, a industrialização diversificação brasileira econômica colocaram o e país o em principiante uma processo nova fase de que, necessariamente, incluiu a redefinição de sua relação com o trabalho e com a preparação do trabalhador. Esta nova configuração fez surgir diferentes demandas e interesses que impulsionaram a implementação de medidas no campo educacional. Romanelli (1999, p. 46) assevera que [...] a evolução de um modelo exclusivamente agrário-exportador para um modelo parcialmente urbano-industrial, afetou o equilíbrio estrutural dos fatores influentes no sistema educacional pela inclusão de novas e crescentes necessidades de recursos humanos para ocupar funções nos setores secundário e terciário da economia. O modelo econômico em emergência passou, então, a fazer solicitações à escola. Embora se perceba a necessidade eminente de preparação de recursos humanos para o exercício profissional nos diversos setores da economia, face à nova configuração da sociedade brasileira, no início do século XX, o ensino profissional continuou mantendo o mesmo traço assistencialista do século anterior. Este fato pôde ser atestado pela instalação, em 1910, das Escolas de Aprendizes Artífices, criadas por Nilo Peçanha e voltadas basicamente para o ensino industrial. Eram dezenove escolas ao todo, distribuídas pelas diversas unidades da federação e destinavam-se à população carente. Assemelhavam-se aos Liceus de Artes e Ofícios, todavia, eram custeadas pelo Estado. Neste mesmo ano o ensino profissional agrícola também foi reorganizado e passou a ter como objetivo a “formação” de capatazes, administradores e chefes de cultura (BRASIL, 2001). Na década de 20, entretanto, importantes movimentos começaram a alterar o quadro educacional brasileiro, apesar de Zotti (2004, p. 70) afirmar que “a década de 1920 marcou a educação brasileira mais pela discussão do que propriamente pelos resultados concretos”. 37 Embora nem todos esses movimentos tenham sido, especificamente, voltados à renovação, expansão ou reforma do ensino profissional, ainda assim, vale destacá-los, pois fazem parte de um importante conjunto de medidas que alteraram, substancialmente, este quadro, com conseqüente impacto, também, para esta modalidade de ensino. No ano de 1924, reuniu-se, no Rio de Janeiro, um grupo de educadores brasileiros convencidos de idéias renovadoras sobre o ensino. Esse grupo, do qual fez parte Heitor Lira, José Augusto, Antônio Carneiro Leão, Venâncio Filho, Everaldo Backeuser, Edgard Sussekind de Mendonça e Delgado de Carvalho criaram a Associação Brasileira de Educação – ABE (ROMANELLI, 1999). A ABE se tornou um respeitável pólo irradiador do movimento de renovação da educação brasileira (BRASIL, 2001) e, atualmente, é uma instituição que tem por finalidade congregar educadores, professores, pessoas físicas e jurídicas interessadas no estudo e no debate de assuntos ligados à Educação e à Cultura. Nessa mesma década, criou-se uma comissão especial denominada Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico, que propunha a expansão do ensino profissional a todos, ricos e pobres, e não apenas aos desfavorecidos. Os trabalhos dessa comissão só foram concluídos na década de 30, quando foram criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde Pública (BRASIL, 2001). Em 1931, foi efetivada uma reforma educacional, conhecida como Reforma Francisco Campos, que prevaleceu até 1942, ano em que começou a ser aprovado o conjunto das chamadas Leis Orgânicas do Ensino, mais conhecidas como Reforma Capanema. A Reforma Francisco Campos efetivou-se por meio de uma série de decretos, dos quais o decreto nº 19.850/31, que criou o CNE (Conselho Nacional de Educação), o decreto nº 19.851/31, que dispôs sobre a organização do ensino superior no Brasil e adotou o regime universitário, o decreto nº 19.852/31, que dispôs sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro, o decreto nº 19.890/31, que dispôs sobre a organização do ensino secundário, o decreto nº 20.158/31, que organizou o ensino comercial, regulamentou a profissão de contador e deu outras providências e o decreto nº 21.241/32, que consolidou as disposições sobre a organização do ensino secundário. 38 Esta reforma representou a organização, à base de um sistema nacional, de toda a estrutura de ensino existente que, até então, nunca tivera sido organizada neste âmbito. Todas as reformas que a antecederam, quando efetuadas pelo poder central, serviram como um modelo aos Estados, sem, contudo, obrigá-los a adotálas. Oportuno observar, embora toda sua abrangência, que a Reforma Francisco Campos deixou de lado os ensinos primário e normal e os diversos ramos do ensino profissional, com exceção do ensino comercial. O ensino agrícola sequer foi tratado, ainda que se considere que, neste período, o Brasil ainda era tido como um país, predominantemente, agrícola. Nem mesmo o ensino industrial, diante da incipiente, porém, promissora industrialização, conquistou seu espaço na reforma. Neste sentido, é válida a interpretação de Romanelli (1999, p. 142) que, ao analisar esta mesma reforma, afirma que: [...] por não ter cuidado, ao menos do ensino industrial, numa hora em que o país despertava para o problema da industrialização, deu a reforma, na verdade, um passo atrás, perdendo a oportunidade que o contexto oferecia de criar um sistema de ensino profissional condizente com a ideologia do desenvolvimento que então ensaiava seus primeiros passos na vida política nacional. Perdeu também a oportunidade de criar um clima propício à maior aceitação do ensino profissional pela demanda social de educação nascente. Ao longo da história educacional da Primeira República (1889 - 1930), a oportunidade de acesso ao fragmentado e desarticulado sistema escolar configurouse como privilégio de uma diminuta casta intelectualizada em detrimento de grande parcela da população, “formada” apenas para trabalhar. É diante deste cenário que, em 1932, um grupo de educadores proclamou a Educação como um problema nacional. Para eles, a Educação consistia de um direito individual que deveria ser assegurado a todos, homens e mulheres, independente de classe social ou situação econômica e afirmou, ainda, ser dever do Estado assegurar este direito por meio da escola pública gratuita, obrigatória e leiga. Este proclame, elaborado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores brasileiros, líderes do movimento de “renovação educacional”, ficou conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e apregoou a organização de uma escola democrática e que “sobre a base de uma cultura geral comum, de forma flexível, possibilitasse especializações para as atividades de 39 preferência intelectual (humanidades e ciências) ou de preponderância manual e mecânica (cursos de caráter técnico)” (BRASIL, 2001, p. 105). Para a realização das atividades manuais, o Manifesto propôs ainda a criação de vários tipos de escolas profissionais: as escolas agrárias, as de mineração e as de pesca, para extração de matérias-prima; as industriais, para elaboração de matérias-prima e as de transporte, de comunicação e de comércio, para a distribuição de produtos elaborados (RIBEIRO, 2000). As reivindicações do Manifesto exerceram considerável influência na elaboração da Constituição Brasileira de 1934. Em seu Art. 149 declarou que a educação era direito de todos e devia ser proporcionada por meio dos poderes públicos em conjunto com a família, tanto a brasileiros como estrangeiros domiciliados no país. Outra importante influência pôde ser destacada por meio do Art. 150, que declarou que competia a União fixar, coordenar e fiscalizar, para todos os graus e ramos de ensino, um Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 1934). Tais declarações fazem-me acreditar que a educação foi considerada, de fato, pela primeira vez, uma questão nacional, contudo, o primeiro PNE só foi instituído em 1962, trinta anos após o Manifesto dos Pioneiros. Três anos após a sua promulgação, a Constituição de 1934 foi substituída pela Constituição Brasileira de 1937. Esta última com pouca ênfase ao dever do Estado como Educador foi, contudo, mais enfática com o ensino profissional ao dizer que esta modalidade de ensino também era dever do Estado, o qual devia ser responsável pela fundação de institutos de ensino profissional e/ou ser subsidiário aos de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. Embora tenha abrangido o ensino profissional, referiu-se a ele como um ensino destinado à população carente e fez deste modo, com que se oficializasse a discriminação do ensino profissional em detrimento ao ensino intelectual (BRASIL, 1937). Nos anos 1942 a 1946, novas reformas alteraram o sistema educacional escolar. O país acabava de enfrentar na década anterior uma de suas grandes crises econômicas e com ela surgiu a fase em que se predominou o modelo de substituição de importações. 40 Além disso, a economia de guerra, provocada pela 2ª Guerra Mundial (19391945), impulsionou o processo de industrialização nacional que passou a exigir, por sua vez, a preparação de mão-de-obra especializada. Em meio a este cenário, o ministro de Getúlio Vargas, Gustavo Capanema, iniciou reformas educacionais em diversos ramos do ensino. Estas ficaram conhecidas como Reforma Capanema ou então, Leis Orgânicas do Ensino e compreenderam os seguintes decretos-lei: decreto-lei nº 4.048, de 22 de Janeiro de 1942 - Criou o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários que, mais tarde, receberia o nome de Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; decretolei nº 4.073, de 30 de Janeiro de 1942 - Lei Orgânica do Ensino Industrial; decreto-lei nº 4.244, de 9 de Abril de 1942 - Lei Orgânica do Ensino Secundário; decreto-lei nº 6.141, de 28 de Dezembro de 1943 - Lei Orgânica do Ensino Comercial; decreto-lei nº 8.529, de 2 de Janeiro de 1946 - Lei Orgânica do Ensino Primário; decreto-lei nº 8.530, de 2 de Janeiro de 1946 - Lei Orgânica do Ensino Normal; decreto-lei nº 8.621 e nº 8.622, de 10 de Janeiro de 1946 - Criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também conhecido como SENAC e o decreto-lei nº 9.613, de 20 de Agosto de 1946 - Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Romanelli (1999) e Cunha (2005c) afirmam que, embasado por estes decretos-lei, o sistema educacional escolar passou a ser composto de ensino primário, médio e superior. O ensino primário, com cinco anos de duração, foi dividido em primário elementar (quatro anos) e primário complementar (um ano) e destinava-se a todas as crianças de 7 a 12 anos. O ensino médio, destinado àqueles com idade maior ou igual a 12 anos, compreendeu cinco ramos: a) secundário - continha dois ciclos, o primeiro denominava-se ginasial, com quatro séries, e o segundo, subdividido em clássico ou científico, ambos com três séries; b) normal – continha dois ciclos, o primeiro, com duração de quatro anos formava os regentes de ensino primário, e o segundo, com duração de três anos formava o professor primário; c) profissional industrial – continha dois ciclos, um fundamental, geralmente de quatro anos, e outro técnico, de três a quatro anos. No que tange o ensino industrial, além do industrial básico, existia no mesmo ciclo o curso de mestria, de dois anos, e no segundo ciclo, além dos cursos técnicos de três ou quatro anos, o curso de formação de professores de um ano; d) profissional comercial – continha dois ciclos, o primeiro básico, de quatro 41 anos, e o segundo, técnico, de três anos com atuação nas áreas de comércio, propaganda, administração, contabilidade, estatística e secretariado e e) profissional agrícola – organizava-se em dois ciclos, o primeiro ciclo continha o básico agrícola de quatro anos e o de mestria, de dois anos e o segundo ciclo compunha-se de vários cursos técnicos, entre eles, agricultura, horticultura, zootécnica, prática veterinária, indústrias agrícolas, laticínios e mecânica agrícola. Ainda era previsto para este último a existência de três cursos pedagógicos: o de economia rural doméstica, de dois anos; o de didática do ensino agrícola e o de administração do ensino agrícola, ambos com uma ano. Já, o ensino superior, que não havia sido afetado por nenhuma lei orgânica, permaneceu com a mesma estrutura de 1931. A Figura 1, ilustrada a seguir, demonstra a articulação entre os níveis de ensino regidos pelas Leis Orgânicas de 1942 a 1946. Figura 1 Articulação entre os níveis de ensino segundo as Leis Orgânicas do Ensino Fonte: (CUNHA, 2005c, p. 39) 42 Nota-se, com base na Figura 1, que o concluinte do curso ginasial secundário de primeiro ciclo poderia realizar qualquer curso do segundo ciclo. Já, os concluintes dos cursos normal e profissional (industrial, técnico e agrícola) de primeiro ciclo só poderiam realizar o seu segundo ciclo correspondente. Além disso, o acesso ao ensino superior, para os concluintes dos cursos que fossem diferentes do colegial secundário estava vinculado à especialidade técnica que havia permeado a sua graduação de nível médio. Entendo que mesmo tendo equiparado o ensino profissional aos ramos normal e secundário, este último continuou acadêmico, propedêutico e aristocrático e acentuou a velha tradição discriminatória que destinava uma escola para a elite e outra para a classe trabalhadora. Para Cunha (2005c, p.41), o ensino secundário tinha por finalidade explícita formar “as individualidades condutoras”. Em outras palavras, destinava-se à “formação” daqueles que ocupariam os lugares mais altos dentro da sociedade brasileira, enquanto que os demais ramos de ensino “formariam” a classe trabalhadora. Embora reformulado, o ensino profissional permaneceu não atrativo às classes média e alta da sociedade brasileira. A classe média, em especial, responsável por grande parte da demanda social da educação continuou a não enxergar a aprendizagem profissional como trampolim à sua ascensão social. A reforma Capanema, iniciada em 1942, vigorou até a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a Lei nº 4.024, promulgada em 20 de dezembro de 1961. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024/61 manteve a mesma estrutura de ensino estabelecida pela Reforma Capanema e o sistema educacional permaneceu organizado conforme legislação anterior: ensino pré-primário; ensino primário; ensino médio, subdividido em dois ciclos, ginasial e colegial, ambos compreendendo os cursos secundário, normal (formação de professores para o ensino primário e pré-primário) e técnicos (industrial, comercial e agrícola) e, por último, ensino superior (BRASIL, 1961). Estabeleceu, todavia, a plena equivalência entre todos os cursos de mesmo nível. Desta forma, equiparou o ensino profissional ao ensino acadêmico, para fins de continuidade de estudos em níveis ulteriores (BRASIL, 2001). 43 Conduzidos pela modernização, como “palavra de ordem” do militarismo que se fixou no Brasil, após 1964, e, pressionados a promover uma escola não elitista, os governos militares promulgaram a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, segunda LDBEN, que, além de pôr em voga mudanças na estruturação dos graus de ensino, ao instituir um 1º grau de oito anos (atualmente, nível fundamental) e um 2º grau de três ou quatro anos (atualmente, nível médio), promoveu uma brusca novidade ao estabelecer a habilitação profissional, denominada, formação especial, como algo obrigatório a todos os estudantes (BRASIL, 1971; MILITÃO, 2004). A formação especial fixada pela Lei nº 5.692/71 foi um fato marcante na história do ensino profissional brasileiro. Tal habilitação passou a fazer parte dos currículos de 1º e de 2º graus e teve como objetivo: no 1º grau, a sondagem de aptidões e a iniciação para o trabalho; no 2º grau, a habilitação profissional, que conferia ao estudante uma profissão, ainda que o mesmo só tivesse procurado este grau como percurso para alcançar o ensino superior. Para Militão (2004, p. 177), “passa-se de uma escola que via a educação profissional como algo reservado aos pobres para uma escola que vê a educação profissional como algo destinado a todos aqueles que a freqüentem”, sejam estes de classes mais abastadas financeiramente ou não. Na época, face ao cumprimento da Lei nº 5.692/71, todas as escolas tiveram de adaptar os seus currículos. As que já trabalhavam com o ensino profissional não tiveram dificuldades para atenderem a lei. O problema maior ficou por conta das escolas que não ofereciam esta modalidade de ensino. Tais escolas se viram incomodadas e prejudicadas com a obrigatoriedade imposta por esta lei, não somente pela imposição propriamente dita, mas, principalmente, devido à falta de recursos financeiros, materiais e de pessoal qualificado que se faziam necessários à implantação das novas diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus. Esta situação de incômodo fez com que muitos daqueles que se sentiram prejudicados iniciasse um movimento conjunto de reivindicação pela revogação da Lei nº 5.692/71. Embora não a tenha revogado, ao final de alguns anos, a Lei nº 7.044, de 18 de outubro de 1982, alterou dispositivos da Lei nº 5.692/71, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau, tornando-o facultativo (BRASIL, 1982). Pelo exposto, percebe-se, que demandas sociais, culturais, econômicas e outras mais, influenciam sobremaneira nas formas de trabalho que passam a exigir profissionais altamente especializados, qualificados, não apenas para executar 44 tarefas instrumentais, mas, também, outras tarefas que transcendam a mera ação motora. Não é, pois, sem sentido que, em 20 de dezembro de 1996, foram estabelecidas novas diretrizes e bases para o sistema educacional brasileiro, por meio da Lei nº 9.394, terceira LDBEN, que, embora tenha sofrido diversas alterações, encontra-se, ainda hoje, em vigência (BRASIL, 1996; BRASIL, 2008). Em seu Art. 2, cuja redação se mantém inalterada, determina-se que: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 2008, p. 30, grifos meus). Esta determinação modifica, de maneira geral, a compreensão habitual de educação que passa a reconhecer, oficialmente, uma “formação” plena, que não apenas integre a educação ao mundo do trabalho, mas, que contemple, além do conhecer e do fazer, o viver e o ser. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Aprendizagens fundamentais ao longo da vida, a partir do qual todo processo “formativo” urge organizar-se e que constituem, como proposto no Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, coordenada por Jacques Delors, os pilares da educação (UNESCO, 2010). Desse contexto, passou também a fazer parte a Educação Profissional. A LDB nº 9.394/96, inclusive, tornou oficial o termo Educação Profissional e a reconheceu como uma das modalidades de educação e ensino. Trouxe, pela primeira vez, um capítulo próprio (artigos 39 a 42), destinado, com exclusividade, a esta modalidade, o Capítulo III, “Da Educação Profissional”. O Art. 39, em sua primeira redação, estabeleceu que “A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (BRASIL, 2008, p. 43, grifos meus). O parágrafo único deste artigo indicou que “o aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional” (id., 2008, p. 44). 45 Nos termos do Art. 40, determinou-se que “A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho” (id., 2008, p. 44). “O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (id., 2008, p. 44), preceituou o Art. 41. Seu parágrafo único estabeleceu que “os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando registrados, terão validade nacional” (id., 2008, p. 44). O último artigo destinado a esta modalidade, o Art. 42, estabeleceu que “As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade” (id., 2008, p. 44). Tais determinações, também colaboraram à modificação da compreensão de educação, em especial, da Educação Profissional, que passou a reconhecer que o saber poderia ser construído de diversas maneiras, por diferentes estratégias, em tempos e espaços que não, necessariamente, o escolar. Essa nova concepção da Educação Profissional se traduziu na tentativa de superação do caráter excludente que a acompanhou durante séculos. Embora tenha reconhecido a Educação Profissional como uma modalidade de educação e ensino, a LDB nº 9.394/96 não deixou claro seus níveis de oferta. Indicou que o aluno do ensino fundamental, médio ou superior, bem como o trabalhador em geral, teria possibilidade de acesso à Educação Profissional, todavia, não estabeleceu, com precisão, se seria uma modalidade de nível básico, superior ou ambos. Assim, um ano após sua promulgação, o Decreto Federal nº 2.208/97, que regulamentou o parágrafo 2º do Art. 36 e os Arts. 39 a 42 desta LDB, estabeleceu, por meio de seu Art. 3, que a Educação Profissional, sob o ponto de vista operacional, compreendia os seguintes níveis: I – básico - destinado à qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade prévia; II – técnico - destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados e egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este Decreto; 46 III – tecnológico - correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico (BRASIL, 2001, p.51-52, grifos meus). Esta abrangência de ofertas, em diferentes níveis, reiterou a intenção de integrar a escola ao mundo do trabalho e de superar o caráter caritativoassistencialista impregnado ao ensino profissional que o concebeu como um mecanismo de exclusão, fortemente associado à origem social do educando, contudo, ignorou o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e manteve como foco principal, apenas sua qualificação para o trabalho. Por este decreto, ficou evidente a proposta de fazer da Educação Profissional, um instrumento para promover habilitação, qualificação e atualização profissionais para jovens e/ou adultos, propiciando a aquisição de conhecimentos para o exercício de suas atividades profissionais. De certa forma, o decreto esclareceu o significado atribuído à expressão “vida produtiva”, empregada no Art. 39 da LDB nº 9.394/96, neste caso, entendida, lamentavelmente, como uma vida voltada ao atendimento das demandas do trabalho, não do trabalhador. Exemplo disto pode ser verificado no Art. 10 desse mesmo decreto, que determinou que “os cursos de nível superior, correspondentes à educação profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados para atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas específicas, e conferirão diploma de Tecnólogo” (BRASIL, 2001, p.54, grifos meus). Em 23 de julho de 2004, o Decreto nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto nº 5.154 que, em vez de estabelecer níveis, assim como fez o Decreto nº 2.208/97, determinou que a Educação Profissional fosse desenvolvida por meio de cursos e programas de: I - formação inicial e continuada de trabalhadores; II - educação profissional técnica de nível médio; e III - educação profissional tecnológica de graduação e de pósgraduação (BRASIL, 2008, p. 110). 47 No caso da LDB nº 9.394/96, com exceção do Art. 40, todos os demais artigos acima descritos tiveram suas redações alteradas, acrescidas e/ou reduzidas pela Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que alterou e revogou dispositivos da LDB nº 9.394/96, desta feita, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, dada a eminente necessidade de sintonia com as transformações do atual mundo do trabalho, principalmente, no que tange ao desenvolvimento tecnológico. O próprio título do Capítulo III recebeu a denominação de “Da Educação Profissional e Tecnológica”. Ainda que alterados, acrescidos, reduzidos, no caso dos artigos da LDB nº 9.394/96, ou revogados, no caso do Decreto nº 2.208/97, observa-se, pois, por estes documentos que, pela primeira vez, o ensino profissional foi visto com atenção, respeitado e, até mesmo, considerado “peça” importante na “formação” do trabalhador. Enfim, a Educação Profissional, denominada, atualmente, Educação Profissional e Tecnológica, é reconhecida. Neste trabalho, não discuto, nem transcrevo com detalhes as novas e atuais redações desses artigos, tampouco, as regulamentações decretadas em 2004. Entendo que o mais importante, aqui, é refletir sobre as transformações acima descritas e compreender seus impactos na Educação Profissional e Tecnológica. 48 CAPÍTULO 2 O MUNDO DO TRABALHO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA O futuro pertence a quem souber libertar-se da idéia tradicional do trabalho como obrigação e for capaz de apostar numa mistura de atividades onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e estudos. Domenico de Masi Mostrei no capítulo anterior a árdua trajetória do ensino profissional no Brasil, uma modalidade de educação e ensino que atravessou séculos, concebida como instrumento caritativo, assistencialista, regenerativo e compensatório, reservado, ao longo deste percurso, aos índios, às pessoas oriundas dos segmentos de menor renda, órfãos, abandonados, mendigos, delinqüentes, vagabundos, bem como àqueles que não requereriam altos níveis de escolaridade e que, supostamente, se envolveriam com a execução de tarefas simples e rotineiras. Hoje, a “formação” para o trabalho como, usualmente, é designada a Educação Profissional e Tecnológica, é reconhecida quase que indiscriminadamente como uma opção de ensino-aprendizagem, que contribui com o preparo de profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento e, considerado o nível, é, também, degrau para acesso a patamares mais altos de graduação e pósgraduação. Faz parte de um importante sistema de preparação de recursos humanos para o desempenho das mais variadas atividades profissionais e encontrase disponível por intermédio, tanto da Educação formal, pública ou privada, como da não-formal, que juntas, pensam políticas, projetos e programas voltados para o ensino profissional. É importante compreender que a oferta de educação profissional é responsabilidade igualmente compartilhada entre o setor educacional, o Ministério do Trabalho, secretarias do trabalho, serviços sociais do comércio, da agricultura e da indústria e os sistemas nacionais de aprendizagem. Os recursos provêm, portanto, de múltiplas fontes. É necessário também, e cada vez mais, contar com recursos das próprias empresas, as quais 49 devem financiar a qualificação dos seus trabalhadores, como ocorre nos países desenvolvidos. A política de educação profissional é, portanto, tarefa que exige a colaboração de múltiplas instâncias do Poder Público e da sociedade civil (BRASIL, 2002, p. 91). Desta forma, é nítida a intenção de fazer do educando, também, um trabalhador, capaz de preencher as diferentes ocupações profissionais necessárias ao atendimento das variadas atividades que permeiam o universo do trabalho. Trata-se de uma proposta educativa que visa o domínio operacional de um determinado fazer, mas, também, que propicie ao trabalhador o desenvolvimento de outras faculdades, não operacionais, e que, do mesmo modo, são essenciais à vida produtiva. Falo de faculdades que são indispensáveis a todo e qualquer trabalhador, que independem de um tipo ou outro de fazer, que são válidas, praticamente, em qualquer parte do globo terrestre e que, de mãos dadas com o fazer operacional, colaboram para que o trabalhador acompanhe as exigências das atividades ocupacionais de sua época, assim como das tendências futuras. Preparar o trabalhador para a “vida produtiva”, termo, aliás, empregado na primeira redação do Art. 39 da LBD nº 9.394/96, não significa prepará-lo única e exclusivamente para o mercado de trabalho, seja ele industrial, comercial, agrícola, de serviços, ou qualquer outro. O termo produzir, em linguagem popular, é utilizado com o sentido de “fazer existir; criar, gerar; dar nascimento ou origem a; dar o ser a;” (FERREIRA, 1999, p. 1643). Neste sentido, aquele que produz pode ser capaz de dar origem, de criar, de gerar, de fazer, enfim, de produzir diferentes objetos materiais. No entanto, para produzir tais objetos, é preciso, também, na maioria das vezes, produzir, no sentido de desenvolver, outras competências, desta feita, que não tenham a natureza da matéria, não materiais, impalpáveis, que possam ser empregadas e aprimoradas em qualquer espaço e a qualquer tempo, que beneficiem tanto a si próprio como aos outros e cujo(s) resultado(s) não represente(m) fim em si mesmo(s). Nesse sentido, Platão se referia a uma arte produtiva como “’qualquer possibilidade que se torne causa de geração de coisas que antes não existiam’”. Já, Aristóteles encarava-a como “a função da arte, distinguindo-a da ação e do saber”, uma vez que, “’toda arte concerne à geração e procura os instrumentos técnicos e teóricos para produzir uma coisa que poderia ser e não ser e cujo princípio reside 50 em quem a produz, e não no objeto produzido’”, distinguindo-se, assim, da ação, “que é a operação cujo fim está em si mesma” (ABBAGNANO, 2007, p. 936). É comum ouvir dizer que o ensino profissional, de modo geral, é capaz de proporcionar ao educando competências que lhe permitem atuar no mercado, exercer diferentes atividades laborais, supostamente, adquiridos durante pôr em ação saberes específicos, “formação”. São, pois, dois termos – competência e mercado - que coexistem no universo do trabalho e da educação, sobretudo, no da Educação Profissional e Tecnológica. No final do século XX, o termo competência invadiu assustadoramente as esferas do trabalho e da educação brasileiras. De repente, falava-se muito no desenvolvimento de competências de alunos e trabalhadores. A população em geral, passou a utilizar o termo como sinônimo de capacidade para fazer algo de modo bem feito. Um saber que poderia ser desenvolvido por meio dos processos “formativos” e aplicado aos processos de desenvolvimento produtivo das empresas. Uma investigação no campo de sua utilização mostra, contudo, que competência não é um termo contemporâneo, tampouco, limitado apenas às esferas da educação e do trabalho e cujo sentido conduz a mera noção da capacidade para fazer. No Direito, por exemplo, o termo competência é utilizado deste o século XV, como o conjunto de poderes, de ordem pública, legalmente atribuídos a um órgão ou seu representante legal (ANDRADE, 2010); na Lingüística, o termo apareceu na década de 60, por meio dos trabalhos de Noam Chomsky (1928) sobre gramática generativa, no qual se afirmou que competência referia-se à “capacidade de um locutor-ouvinte de uma dada língua, imerso numa comunidade lingüística, de construir e de reconhecer a infinidade das frases gramaticalmente corretas e de dar uma interpretação semântica à infinidade das que são dotadas de sentido” (TOMASI, 2004, p. 111). Embora o termo tenha sido amplamente utilizado outrora, no Brasil, a grande exposição e, até mesmo, a polêmica em torno deste, só ocorreu na década de 90, época em que o ensino profissional brasileiro também ganhava destaque. Entendo este, como um dos motivos que fizeram com que o termo fosse amplamente empregado no âmbito da Educação brasileira, notadamente, no da Educação 51 Profissional e Tecnológica, seja na voz da população, de empresários, do governo, de educadores, enfim, de qualquer cidadão brasileiro. Na esfera empresarial, muitas empresas passam a “empregar o termo para designar os saberes e os saber-fazer ligados a tarefas específicas, próprias de cada posto de trabalho e intransferíveis a outras atividades” (id., 2004, p. 116), também, como conhecimento aplicado e orientado, para melhorar o desempenho de seus funcionários, ou, ainda, como elemento que agrega “valor em fatores-chaves de sucesso para a organização” (FERNANDES, FLEURY, MILLS, 2006, p. 50). Seus trabalhadores passam a entender competência como “um espaço de estabilidade que eles se esforçam para conquistar” (DUGUÉ, 1998, p.126), uma espécie de atributo que garante permanência. Um atributo dedicado e subserviente à produção. Concebido, neste contexto, de maneira geral, como capacidade obtida e reconhecida para apreciar e resolver determinada tarefa, uma espécie de saber e saber-fazer especializados, e que permite aos trabalhadores desempenhar certas atividades, realizar certos trabalhos, com êxito, perfeição, dentro de padrões de qualidade esperados pelas empresas, por seus clientes e fornecedores. Produtos, processos e serviços se modificam sob a influência de fatores de evolução, sejam eles, econômicos, tecnológicos, organizacionais, sociais etc. Não se pode reduzir competência a conhecimentos específicos, recicláveis e instrumentalizados. Possuí-los e utilizá-los não significa ser um profissional competente. É possível conhecer práticas de administração de redes de computadores, comandos para configuração de equipamentos eletromecânicos, padrões para implantação de redes estruturadas, linguagens de programação multiplataformas, ferramentas para gestão de processos e de pessoas, por exemplo, e não saber valer-se destes conhecimentos no momento oportuno. Além disso, não existe uma só maneira de ser competente em relação a uma determinada situação qualquer. A competência de uma pessoa está, sim, associada à mobilização de seus saberes, no entanto, não se resume a eles, não se trata da aquisição de conhecimentos efêmeros, sazonais, operacionais e, até mesmo, de conhecimentos acumulados, não é, pois, como afirma Guy Le Boterf (apud CANÁRIO, 1999, p. 47) “um estado nem um saber que se possui, nem um adquirido de formação”. 52 Competência é uma combinação de recursos: saberes – conhecer, integrar, transpor, aprender, aprender a aprender, envolver, ser, experimentar, observar etc. – ; aptidões, atitudes, valores que se colocam em ação diante de situações esperadas e inesperadas, constantes ou inconstantes, de simples resolutiva ou complexas. Ela [...] não se exprime pela ação, mas se realiza na ação. Não há competência senão em ato. A competência não pode funcionar ‘a vácuo’, fora de qualquer ato que não se limita a expressá-la, mas que a faz existir. [...] Há sempre um contexto de uso da competência. [...] A competência emerge na junção de um saber e de um contexto. A mobilização das competências deve exercer-se sob dupla imposição: a imposição objetiva, externa, do contexto, e a imposição subjetiva que o sujeito atribui para si. Com efeito, é em função da percepção que o sujeito tem das imposições existentes que julgará se pode ou não ativar a operacionalização do que ele sabe (LE BOTERF, 2003, p. 49). Oportuno ressaltar que a concepção de competência reduzida à ação que se pôde observar, quando há pouco me referi às afirmações feitas por Tomasi (2004), Fernandes, Fleury e Mills (2006), não abarca todas as empresas. No Brasil, exemplo disto pode ser conferido na Natura, uma das maiores empresas de cosméticos brasileiras, criada em 1969, que, por meio de um programa de educação corporativa, deslocou suas iniciativas, do desenvolvimento para o trabalho, para um modelo de desenvolvimento que valoriza a diversidade, a capacidade de contribuição de seus funcionários, seus conhecimentos culturalmente diversos, a prática da sustentabilidade etc. Denise Asnis, gerente de treinamento da Natura, afirma que, por este programa, “indivíduos transformam conhecimentos teóricos e experiências profissionais em competências“ (ASNIS, [s.d.]). Pelo exposto, entende-se que as competências das quais se refere Asnis não se resumem em ações prescritas e procedimentos sistemáticos que visem apenas à competência da empresa, mas, também, de seus colaboradores e, principalmente, que esta competência não se reduz à qualificação ou habilitação para produzir ou realizar algo. No contexto político-educacional brasileiro, as discussões sobre competência são tão abrangentes e fecundas quanto no empresarial, sobretudo, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, onde se tem competência profissional, como “a capacidade pessoal de mobilizar, aticular e colocar em ação conhecimentos, 53 habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico” (BRASIL, 2008, p. 351, grifos meus). Oportuno observar que este entendimento de competência, elucidado pela Resolução CNE/CP nº 3/2002, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, embora permita uma concepção de competência para além do saber, do saberfazer, ainda a coloca ao dispor do mercado de trabalho, como se competência fosse um recurso de prateleira, colocado à disposição dos empregadores. Exemplo disso é o fato de adjetivá-la como profissional. Não se trata de competência profissional, competência pessoal, competência técnica, competência emocional, competência corporativa, competência organizacional, competência social etc. Competência quem tem e/ou quem “produz” são as pessoas; ela não se materializa independente daquele ou daquela que a coloca em ação. Assim, competente, pois, é o profissional e espera-se que este “operacionalize” saberes, aptidões, valores, emoções e procedimentos, para administrar quaisquer situações, inclusive, aquelas que se revelam no seu espaço de trabalho. Já, mercado, outro termo, assim como competência, amplamente empregado no espaço educativo e empresarial, é um vocábulo que desde sua origem remete aos sentidos correntes de comércio, feira, lugar onde se comercializam mercadorias. Em geral, local de ofertas e procuras por diferentes objetos de comércio. Ao analisar a expressão “mercado de trabalho”, entende-se que é possível conceber a força de trabalho humana como objeto, uma mercadoria como outra qualquer, passível de ser comercializada. No mercado de trabalho, trabalhadores, de um lado, e empresários, industriais etc., de outro, colocam-se frente a frente como simples comerciantes. A concepção da força de trabalho humana como um tipo de mercadoria comercializável foi um conceito manifestado por Karl Marx (1818 – 1883), um dos mais importantes pensadores da humanidade, que muito contribuiu com seus estudos sobre desenvolvimento industrial, produção capitalista, enfim, sobre tudo aquilo que diz respeito ao trabalho e ao capital. Infelizmente, suas teorias só se destacaram após sua morte. Na perspectiva marxista, Konder (1981, p. 150), ao interpretar a obra deste pensador, assevera que 54 a produção de mercadorias existe antes do capitalismo ter começado a existir, mas foi o sistema capitalista que a generalizou. Ao se expandir, o capitalismo foi estendendo o sistema de produção para o mercado às mais diversas áreas. Em certo sentido, devemos dizer que o capitalismo foi o regime que mercantilizou a vida humana. Tudo o capitalismo foi transformado em mercadoria. Tudo ele foi reduzindo a um valor que pudesse ser medido em dinheiro. Os ingênuos ideais do feudalismo foram sendo destruídos pela ditadura prática do dinheiro. O dinheiro foi profanando todos os cultos e tornando relativos todos os valôres. A própria fôrça humana de trabalho – em lugar de ser reconhecida e valorizada como o meio essencial que o homem possui para a livre criação de si mesmo – foi, por tôda parte, sendo transformada em mercadoria. Mais adiante diz que, por outro lado, na medida em que o trabalhador não produz a mercadoria para seu uso e sim para o mercado [...], o processo da produção e circulação das riquezas se obscurece e foge ao entendimento espontâneo do homem normal. ´O processo de produção passou a dominar o homem, ao invés de ser dominado por êle´, escreve Marx (id., p. 151). E conclui, com a afirmação de que a mercadoria não é vista como a expressão de um trabalho humano concreto. Sua verdadeira significação é ocultada sob uma forma destinada a impedir que os homens vejam na economia uma realidade que êles criaram e podem sempre modificar. Essa forma constitui aquilo que Marx chamou de o fetichismo da mercadoria (id., p. 152). O fetiche é um ídolo, do latim idolum, “imagem de divindade falsa” (FERREIRA, 1987-1990, p.406). Numa perspectiva filosófica, confere-se ao fetichismo o significado de “crença no poder sobrenatural ou mágico de certos objetos materiais” (ABBAGNANO, 2007, p. 512). Na sociedade capitalista, o homem não produz para si próprio, para satisfazer as suas necessidades básicas, não produz mercadorias para seu uso, mas sim para o mercado. Deste modo, o produto do seu trabalho, a mercadoria, foge completamente do seu controle e o trabalhador não mais se apropria de seu objeto de trabalho e passa a produzir aquilo que não lhe pertence. 55 A mercadoria produzida pelo trabalhador se torna objeto externo a ele, algo que existe por si mesmo, independente de quem a produziu, como se tivesse vida própria, um poder sobrenatural, daí a relação com o fetichismo. Desta constatação, diz-se, ainda, que os trabalhadores que produzem estas mercadorias não se realizam como seres humanos em suas próprias atividades, que se alienam destas, e torna o seu trabalho, um trabalho alienado. A alienação do trabalho é outro conceito que foi sustentado por Marx. Para ele, o trabalhador, ao realizar suas tarefas em condições que lhe são impostas, é “sacrificado ao produto do trabalho” que transforma o trabalhador num simples instrumento para a produção e a riqueza alheia e faz com que o produtor é quem fique “subordinado às exigências do produto”, fruto do mercado capitalista (Konder, 1981, p. 46). Apesar disso, mercadorias, de modo geral, são objetos úteis, destinados a satisfazer as mais variadas exigências humanas. Contudo, são, também, grandezas sociais, fruto do processo de trabalho humano e, enquanto materialização da força humana de trabalho, representam muito mais que produtos acabados colocados ao dispor de uma sociedade capitalista. Ainda no tocante às mercadorias, sabe-se que existem inúmeras variações nos seus tipos, seja de uma época para outra ou de uma região para outra. O conhecimento do montante populacional de uma determinada área, seu nível de desenvolvimento econômico e social, até mesmo o clima, dentre outras características, refletem no mercado, que altera, consideravelmente, de um local para outro. Com efeito, observa-se que diante das particularidades de cada região, zona, estado, ou, simplesmente, área demográfica, não é possível considerar um mercado de trabalho em sua totalidade e definir características completamente iguais de oferta e demanda de profissionais para estas diferentes áreas. O mercado de trabalho, assim como outro qualquer, é algo específico, que está atrelado a uma determinada região ou regiões, que possui peculiaridades regionais, seja em função de época, de cultura ou de oportunidades ocasionais. Peculiaridades estas, que são, constantemente, afetadas, inclusive, pela dinâmica de desenvolvimento local. O mercado do pré-sal é exemplo disto. No Brasil, inexistia, há aproximados dez anos (2000). Atualmente, ocupa posição de destaque no processo de 56 desenvolvimento econômico e social brasileiro, o que, fatalmente, provocou, provoca e provocará investimentos em vários recursos, inclusive humanos, para lidar com essa nova realidade. Este mercado faz crescer a cada dia o número de ofertas de cursos na área de petróleo e gás para todos os níveis de escolaridade. Indicadores do Prominp (Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural), criado em 2003 e coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), apontaram que, no período de 2003 a 2009, foram gerados 640 mil postos de trabalho e estimam que os investimentos em petróleo e gás possam chegar a aproximados US$ 170 bilhões entre 2009 e 2013. Outro exemplo é o do setor da aviação, devido aos eventos esportivos que serão sediados no Brasil com a Copa do Mundo, que acontecerá em 2014, e as Olimpíadas de 2016. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO) divulgou que os aeroportos diretamente relacionados às 12 cidadessede da Copa do Mundo de 2014 (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Manaus e Cuiabá) receberão, ao todo, investimentos de R$ 5,63 bilhões, para atender às necessidades de ampliação de sistemas de pátios de aeronaves e de sistemas viários, construção de edificações complementares, reforma e modernização de terminais de passageiros, reforma e ampliação de pistas de pouso, dentre outras medidas que impulsionaram e, ainda, impulsionam o mercado da instrução aeronáutica em face à demanda de profissionais neste setor. Estes dois exemplos mostram que, nos tempos atuais, novos e fascinantes campos de atuação profissional surgem freqüentemente e, além disso, que os trabalhadores precisam estar atentos a essas manifestações, ao invés de apenas assistirem ao desaparecimento gradual de atividades profissionais que, até então, eram tidas como tradicionais, visto que amanhã, uma destas atividades pode estar relacionada com sua própria profissão ou cargo. Para salientar a distinção entre profissão e cargo, valho-me dos conceitos de Pastore (1973), para quem profissão é a qualificação básica do indivíduo adquirida na universidade, nas escolas técnicas, em cursos profissionais de curta e média duração ou na prática, enquanto cargo é a posição que o indivíduo ocupa na hierarquia ocupacional do local onde trabalha. Em resumo, profissão designa a capacitação básica do indivíduo; enquanto cargo designa a função que ele 57 efetivamente desempenha no mercado de trabalho, de modo mais preciso, em seu ambiente de trabalho. Mercado de trabalho não é, portanto, espaço onde se comercializa força humana de trabalho, mas, sim, a relação entre a oferta de capacidades profissionais (pelos trabalhadores) e a procura destas (pelos empregadores), em época e local determinados. Referir-se a esse tipo de mercado implica, quase sempre, referir-se à crise econômica, globalização, índice de desemprego, programas de geração de renda, força de trabalho e tanto outros assuntos de âmbito econômico que são tornados exclusivos dos economistas. Embora alguns destes assuntos sejam de natureza econômica, não há, aqui, aprofundamento no âmbito das Ciências Econômicas, o que faz com que se tenha uma visão dos mercados de trabalho à luz da “formação” de seus profissionais, numa abordagem para além da economia. As diversidades regionais que há pouco foram mencionadas e, consequentemente, suas características locais, fazem com que seja necessária a presença de trabalhadores especializados, que desempenhem atividades específicas, vinculadas, muitas vezes, a determinadas regiões ou épocas, todavia, isto não significa dizer que não existam capacidades que sejam igualmente necessárias a todos eles, independente de especificidade, tempo ou espaço. O mercado de trabalho voltado para a área das Engenharias e Computação, de modo mais preciso, voltado às telecomunicações, pode ser usado para atestar esta afirmação. Ele é extremamente suscetível, por exemplo, aos sistemas e meios de comunicação disponíveis em uma determinada região, se rede de par-trançado, fibra óptica, microondas, satélite e/ou outros meios quaisquer, e que, sem dúvida, impactam na preparação de seus profissionais. Todavia, àqueles qualificados, habilitados e/ou graduados para atuar neste campo, precisam ser capazes de saber lidar com estes meios, a partir da base teórica dos princípios de transmissão de sinais e que, provavelmente, foram trabalhados durante sua “formação” profissional. Os diferentes contextos regionais, organizacionais etc., refletem no trabalho de todo profissional, especializado ou não. Contudo, torno a repetir, há exigências que são igualmente necessárias para todos eles, independentemente das condições nas quais estejam inseridos. Ao lado das competências específicas de cada profissão ou atividade profissional, “caminham”, concomitantemente, as 58 competências que servem a qualquer espaço, para qualquer tempo, servem aos mercados de trabalho local, ao mercado globalizado e ambos, sempre, em constante modificação. Assim, para as considerações que passo a tecer, ao invés de mercado de trabalho, mercado de trabalho globalizado ou, simplesmente, mercado, dou lugar, na maioria das vezes, a uma expressão que julgo ter maior amplitude, mundo do trabalho, e que melhor traduz essas considerações. À vista disso, antes de continuar, permito-me reescrever o dito anterior, que se fez em torno dos termos ensino profissional, competência e mercado. Afirmo, pois, que o ensino profissional é um instrumento que permite proporcionar ao educando a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos, materiais e/ou humanos, natos e/ou adquiridos, específicos e/ou gerais para resolver satisfatoriamente as diversas e intempestivas situações cotidianas. Neste sentido, o PNE, aprovado pela Lei nº 10.172, de 9 de Janeiro de 2001, cuja vigência terminou no ano de 2010, afirmou que havia [...] um consenso nacional: a formação para o trabalho exige, hoje, níveis cada vez mais altos de educação básica, geral, não podendo esta ficar reduzida à aprendizagem de algumas habilidades técnicas, o que não impede o oferecimento de cursos de curta duração voltados para a adaptação do trabalhador às oportunidades do mercado de trabalho, associados à promoção de níveis crescentes de escolarização regular (BRASIL, 2002, p. 90, grifos meus). Embora o PNE tenha empregado o termo mercado de trabalho, no meu entendimento, de modo restrito para os propósitos de uma proposta educativa de âmbito nacional, como é o caso aqui, fica claro que não havia dúvidas sobre a crescente importância das ocupações profissionais responsáveis pela utilização de trabalhadores com maior exigência de qualificação e escolaridade. Atualmente, encontra-se em discussão (aguardando por parecer) o PNE para o decênio 2011-2020. O Projeto de Lei nº 8.035/2010 que, dentre outras providências, estabelece diretrizes para o novo plano, não determina metas e estratégias próprias para a Educação Profissional e Tecnológica, tampouco, para os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (nível superior), contudo, deixa claro que se faz mister a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e que “a melhoria continuada do nível de educação da população 59 certamente irá refletir-se não só na qualidade da vida, efetivação da democracia e ampliação da cidadania para muitos brasileiros, mas, também no desenvolvimento econômico do país”. Declara, também, que “o estabelecimento de metas e estratégias para garantia de uma educação de qualidade para todos os brasileiros tem que ser prioridade nacional” (BRASIL, [s.d.]). Entende-se, pois, que não basta elevar o grau de escolaridade da população. É preciso garantir qualidade ao processo de ensino-aprendizagem. Constata-se, facilmente, pela vasta bibliografia sobre ensino, aprendizagem e qualidade, – Saviani (2007), Demo (1994) e Teixeira (1989) – e que reflete as discussões sobre a problemática da qualidade da educação brasileira, que isto, também, é consenso. Lamentavelmente, estou convencida de que, ao lado deste, existe outro consenso, que, de certo, não abrange toda uma nação, todavia, verifico que grande parte dela concorda que aquilo que se aprende por intermédio da Educação Profissional e Tecnológica, apesar do forte laço com o mundo do trabalho, não atende às suas demandas. Manfredi (2002, p. 31), a esse respeito, escreve que há “um divórcio entre o que é ensinado na instituição escolar e os desafios a ser enfrentados no mundo do trabalho”. Não é difícil encontrar profissionais que responsabilizam unicamente as instituições de ensino pelo desajuste entre os conhecimentos adquiridos e/ou desenvolvidos ao longo desse processo educativo e sua aplicabilidade, pois entendem que os requisitos profissionais, necessários ao ingresso, bem como, à permanência no atual mundo do trabalho, sempre dinâmico, em constante modificação, seriam passíveis de atendimento, somente por meio de maior nível educacional dos trabalhadores e constante treinamento profissional, seja por parte das empresas ou por iniciativa dos próprios trabalhadores. É por esta razão que Pochmann (2005, p. 43) afirma que “há grande polêmica em torno do tema da revalorização dos recursos humanos impulsionada pela modernização empresarial”. Esta polêmica, inclusive, extrapola os limites da Educação Nacional. Pode-se citar, como exemplo, a afirmação feita pela Organização de Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Por intermédio de documento intitulado Metas Educativas 2021: A educação que queremos para a geração dos Bicentenários, elaborado para o desenvolvimento do acordo obtido na XVIII Conferência Ibero-americana de Educação, celebrada em El Salvador em 60 19 de maio de 2008, asseverou que “a atual geração de jovens foi a que teve mais anos de escolaridade e alcançou maior nível educacional, mas é a que tem mais dificuldades, não somente para encontrar emprego, como também para estar de acordo com a formação obtida”. No mesmo documento, afirmou-se, ainda, que isto é devido “às competências exigidas, em parte à falta de articulação entre o mercado de trabalho e a área da educação, e em parte também, à própria instabilidade do mercado de trabalho” (OEI, 2008, não paginado). Por isso, diz-se que há vagas de empregos, o que não existe são pessoas suficientemente capacitadas para ocupá-las, por culpa do não ajustamento do sistema escolar ao mundo do trabalho. Nesse sentido, matéria recente, publicada no Jornal do Brasil, em 22/06/2011, pelo Wiki repórter [email protected] revelou, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), que 69% dos empresários têm dificuldades de contratação, principalmente para cargos de nível técnico e especializado. Em contrapartida, informou que, em abril de 2011, 6,4% da população brasileira economicamente ativa estava desempregada, segundo estatística realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas principais capitais do País. Além disso, há de se considerar que, muitas vezes, para preencher determinadas oportunidades de trabalho, recrutadores buscam profissionais em outros locais, distantes do local que originou a oportunidade ofertada, até mesmo em outro país, visto o despreparo de sua mão-de-obra local. Outras vezes, a mão-deobra local que, supostamente, seria capaz de atender a esta oportunidade já escapou de seu lugar de origem por encontrar, em outro local, melhor alternativa de vida e/ou oportunidade de ascensão profissional. Esta relação educação-emprego, a princípio, se mostra como uma típica relação de causa e efeito. Nestas relações, diz-se que, quando a causa x ocorre, o efeito y acontece; em outras palavras, y acontece por culpa de x. O’Connor e Mcdermott (2007) defendem a idéia de que relações de causa e efeito estão sempre sujeitas a uma série de fatores que as influenciam. Além disso, uma causa que leva a um efeito só pode ser considerada universal se tudo ao seu redor, ou seja, se os fatores que as influenciam permanecerem iguais. Na concepção destes autores, se tomarmos como exemplo a relação educação-emprego, não há garantia de emprego a um trabalhador mesmo com toda 61 a bagagem que ele possa ter adquirido em seu processo educativo, seja ele, profissional ou não-profissional ou, ainda, formal ou não-formal. Esta constatação vai ao encontro das considerações de Saviani (2008a), Pochmann (2005), Manfredi (2002) e tantos outros educadores que alegam ser equivocada a apelação de que a Educação garante entrada no mundo do trabalho. Quero registrar, neste momento, concordância com esta alegação e dizer que entendo que a mesma se aplica, perfeitamente, à relação educação-emprego, pois neste caso, o ambiente, o contexto em que ela acontece, influencia a suposta relação de causalidade. As pessoas sempre estarão inseridas em contextos de vida diferentes umas das outras e, portanto, não há garantia de que tudo ao redor de cada pessoa será igual, afinal, cada um de nós é resultado de nossas próprias influências pessoais e culturais. A questão é que, atualmente, convive-se com este desajuste e sejam quais forem as suas causas, a verdade é que grande parte da sociedade brasileira desacredita que esta situação possa vir a ser solucionada e está sempre a perguntar o que, no contexto educacional brasileiro, sobretudo, no da Educação Profissional e Tecnológica, pode ser feito para atender às demandas do mundo do trabalho? Se esta pergunta for muito abrangente, pode-se formulá-la de outra maneira: o que o educando precisa saber, precisa fazer, precisa saber-fazer e precisa ser para conseguir atender às suas exigências? Todavia, para responder a esta segunda indagação é preciso, antes, encontrar resposta para um outro questionamento: afinal, quais são estas exigências? Novas empresas, pequenas, médias ou grandes, nacionais ou internacionais, bem como corporações já existentes, estão operando cada vez mais em rede, mais adaptadas às constantes variações mercadológicas e voltadas à diferenciação de seus produtos (bens e/ou serviços) num ambiente de acirrada e desenfreada concorrência, sem deixar de citar os eventuais períodos de instabilidade econômica a que estão sujeitas estas empresas. Hoje, antigos postos de trabalho, com conteúdos simples e repetitivos, são, constantemente, substituídos por processos automatizados, carregados de mecanismos que se põem em movimento por meios eletromecânicos que, muitas vezes, controlam seu próprio funcionamento, quase sem interferência do 62 trabalhador, e a este, ficam reservadas funções com conteúdo mais complexo e pouco, ou nada, repetitivas. Em um passado não muito distante assistiu-se à substituição do rígido modelo fordista por um modelo flexível, que fez com que grande parte do trabalho repetitivo cedesse espaço ao trabalho criativo e dinâmico, capaz de atender à vertiginosa evolução da sociedade, sempre ávida por novos produtos. Falar destes modelos e, principalmente, da passagem de um para o outro – do fordismo à produção flexível – constitui um importante objeto de estudo que visa à compreensão da evolução, bem como do funcionamento da produção, todavia, julgo suficiente apenas conceituá-los para melhor compreender a necessidade desta substituição que implicou, por sua vez, na busca de um novo trabalhador, um novo homem, que não mais se sujeitasse ser tido como objeto de importância secundária, ao qual cabia apenas acompanhar, sem interferir, o movimento incessante do processo de produção, nas palavras de Nogueira (1990, p. 126), um “apêndice do sistema mecânico”. O modelo fordista é um modelo de produção em massa, que nasceu na indústria automobilística, em 1914, quando Henry Ford (1863 – 1947) concebeu o esquema de linha de montagem automatizada. Este processo de produção baseiase na produção serializada que faz com que o produto em fabricação seja deslocado ao longo de postos de trabalho por meio de uma esteira rolante, a qual evita o deslocamento dos operários e conserva um fluxo ininterrupto de trabalho. Trabalho, que nestas condições, torna-se fragmentado, repetitivo e monótono, com velocidades e ritmo estabelecidos à revelia do trabalhador, que o executa com rígida disciplina. É fácil diagnosticar, diante deste processo de produção, que o trabalhador deixa de realizar funções, que são “incorporadas” à máquina. Isto faz com que aquele que, até então, dava vida ao processo de trabalho e que se servia das mais diversas ferramentas, se converta em um componente acessório da máquina e que agora, a ela, serve. Em que pese isto, o economista Botelho (2008) considera que com o fordismo houve crescimento econômico, alta produtividade, padronização de produtos, custo reduzido, mais empregos etc. A esse respeito, Carvalho (1989, p. 38) afirma que este modo de produção em série intensifica a força de trabalho pela aliança das “forças individuais numa 63 força comum”, proporciona menores custos com as instalações, uma vez que obriga os trabalhadores a ficarem organizados fisicamente em um mesmo local, e diminui o tempo gasto na produção. Observam-se, pois, efeitos positivos que contribuem com o acréscimo da produtividade e com a redução dos custos das mercadorias. Além disso, a diminuição do tempo gasto com a produção favorece tempo livre ao trabalhador, visto que quanto maior a produtividade do trabalho, menor o tempo de trabalho socialmente necessário. Ambas as colocações, a de Botelho e a de Carvalho, denotam positividade ao fordismo, pois expressam crescimento econômico, maior produtividade, produção padronizada, custo reduzido de produção, capacidade de geração de empregos, tempo livre para o trabalhador etc. À primeira vista, são características bastante benéficas, que levam a pensar o que teria motivado a substituição do fordismo por um modelo flexível de produção que, dentre outras modificações, promoveu a flexibilidade dos processos de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Clarke (1991, p. 120) responde a isto, de maneira condizente, quando assevera que “a saturação dos mercados de massa leva a uma crescente diferenciação dos produtos, com uma nova ênfase no estilo e/ou na qualidade” e que esta diversidade de produtos exige “turnos de trabalho mais curtos e, portanto unidades de produção menores e mais flexíveis”. Observa, entretanto, que “estas novas formas de produção têm implicações profundas” que demandam “máquinas mais flexíveis e de finalidades genéricas, e mais operários ‘polivalentes’, altamente qualificados, para operá-las” com “um grau mais alto de responsabilidade e autonomia”. Pelas palavras de Clarke, entendo que a queda do fordismo, sistema característico da fabricação em massa, símbolo da produção homogênea, aconteceu, principalmente, em função da necessidade daquilo que é hetero, ou seja, da diferenciação de produtos e/ou serviços. E foi assim, face à nova demanda, que a produção em larga escala foi, gradualmente, substituída por uma produção diversificada, em menor quantidade e com preços variados. A flexibilidade dos trabalhadores passou a ser cada vez mais valorizada, associadas a tantos outros atributos que, do mesmo modo, começaram a ser almejados, a exemplo da versatilidade, da adaptabilidade, da criatividade, dentre 64 outros, e que, até então, eram indispensáveis aos trabalhadores da produção em massa, que, única e disciplinadamente, obedeciam aos comandos das máquinas. Os novos trabalhadores, contudo, seriam incentivados à “prática da rotação das atividades e da circulação de cada um pelos diversos setores de produção”, o que lhes possibilitaria, por meio de uma visão completa de todo o processo produtivo, adquirir múltiplos conhecimentos e desenvolver suas múltiplas capacidades (NOGUEIRA, 1990, p. 121). A afirmação de Nogueira, quanto à necessidade do giro das tarefas e da movimentação de cada trabalhador pelos diversos setores da produção, embora feita, com exclusividade, ao setor produtivo, não deixa de fornecer uma concepção de trabalhador multifacetado, recebido com agrado em qualquer ramo de atividade, fruto da união entre capacidade física e mental, do executar e do pensar e que, a propósito, para Saviani (2008b), já era defendida por Marx, ao se referir a uma proposta de educação politécnica. Etimologicamente, a palavra politécnica vem do grego poly (Πολυ), “que quer dizer muito” (LIAÕ, 1784, p.205), associado à palavra técnica, também de origem grega e cujo sentido, aqui, já foi discutido. Noutras palavras, pode-se dizer que politécnica significa o que abrange muitas, diversas, artes. Para Saviani (2008b, p. 237) “o conceito de politecnia está no centro da concepção socialista de educação. Implica a união entre escola e trabalho ou, mais especificamente, entre instrução intelectual e trabalho produtivo”. Aliás, cabe ressaltar que, no interior deste seguimento de construção de um profissional cujas capacidades são múltiplas, à educação e ao trabalho, juntos, cabem um papel importante. O conceito de educação politécnica, ainda que remeta a meados do século XIX, constitui excelente proposta para combater os efeitos funestos da divisão do trabalho que dificulta e, até mesmo, impede que os trabalhadores adquiram conhecimento do todo que os envolve, que se desenvolvam integralmente, ou mesmo, parte suficiente de suas capacidades, natas ou adquiridas, que enxerguem o processo de concepção junto ao processo de execução, teoria junto à prática, intelectual junto ao manual, enfim, trabalhador e trabalho juntos num só movimento. Embora na época de Marx este tipo de educação estivesse voltado aos procedimentos produtivos da indústria, que se preocupavam com o estudo das fases dos processos de produção, ligados a um aprendizado sistemático do fazer, próprio 65 de cada ramo industrial, pode-se estender este ideal para qualquer processo de trabalho, cujo resultado não seja somente a confecção de um produto da indústria, mas também, a prestação de um serviço, a realização de uma obra de arte, por exemplo. Para enfatizar ainda mais a importância destas junções, tomo de empréstimo a definição de Gramsci (1995, p. 7) que, brilhantemente, descreveu sobre a incongruência de uma concepção fragmentada. Todos os homens são intelectuais, [...] mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. [...] Quando se distingue entre intelectuais e não-intelectuais, faz-se referência, na realidade, tão somente à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso. Isto significa que, se se pode falar de intelectuais, é impossível falar de não-intelectuais. [...] Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Gramsci, assim como Marx, defendeu sabiamente a necessidade de substituir o trabalhador parcelar, fruto do trabalho fragmentado, dono de uma função parcial, por um trabalhador plenamente desenvolvido, capaz de responder às mais diversificadas exigências do mundo do trabalho. Talvez, de modo um pouco exagerado, há quem diga que se trata de uma “questão de vida ou morte”. Contudo, não pretendo afirmar que seja inviável, sob qualquer circunstância, separar concepção de execução, visto que é totalmente possível, que idéias concebidas por uns, possam ser executadas por outros. O que importa é a consciência que o executor precisa possuir de todo o processo de trabalho e da importância de sua participação para com o mesmo. Percebo que esta consciência é o que diferencia o homem racional do homem animal. Marx (apud CARVALHO, 1989, p. 23) lembra que uma aranha executa operações semelhantes à do tecelão e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. 66 Um profissional, pois, que se difere do mero operador de máquina que por esta pôde, facilmente, ser substituído. A esse respeito Oliveira (2004, p.34) chega a afirmar que “todos estamos sujeitos a ser substituídos por alguma máquina, no trabalho que fazemos, mais cedo ou mais tarde”. Dizer que todo trabalho, cedo ou tarde, deixará de ser feito por pessoas para ser feito por máquinas é uma afirmação desmedida, visto que esta máquina, por mais sofisticada que seja, pode não ser capaz de substituir o trabalhador nas atividades que necessitem súbita iniciativa e/ou criatividade, por exemplo. O que todo trabalhador precisa ter em mente é a importância do aprimorar-se, é deixar para a máquina parte do trabalho que antes fazia e passar a fazer outros trabalhos, talvez, quem saiba utilizar o tempo livre para tornar a erguer os olhos às magnitudes da vida ou, ainda, ter a possibilidade de desfrutar de atividades culturais e de lazer que, comumente, fazem com que o trabalhador desempenhe as suas atividades profissionais com maior eficiência. Esta é a idéia de que a tecnologia visa o bem-estar dos cidadãos. É neste sentido que é válida a interpretação de Antunes (2005, p. 41), quando afirma que as máquinas inteligentes não podem extinguir o trabalho vivo. Ao contrário, a sua introdução utiliza-se do trabalho intelectual do operário que, ao interagir com a máquina informatizada, acaba também por transferir parte dos seus novos atributos intelectuais à nova máquina que resulta deste processo. Estabelece-se, então, um complexo processo interativo entre trabalho e ciência produtiva, que não leva à extinção do trabalho, mas a um processo de retroalimentação que gera a necessidade de encontrar uma força de trabalho ainda mais complexa, multifuncional, que deve ser explorada de maneira mais intensa e sofisticada [...] A transferência de capacidades intelectuais para a maquinaria informatizada, que se converte em linguagem da máquina, própria da fase informacional, através dos computadores, acentua a transformação de trabalho vivo em trabalho morto. Mas não pode eliminá-lo. A máquina nada mais é que um mecanismo que, uma vez alimentado, ou melhor, programado com o movimento adequado, executa com suas partes, praticamente, as mesmas operações que antes executava o trabalhador com suas mãos e ferramentas. É bem verdade que esta máquina, por certo, realizará tal operação em menor tempo, talvez, até com melhor precisão, provavelmente, levará, também, tempo maior para apresentar fadiga, mas, ainda assim, não substituirá o 67 trabalho humano que, neste simples exemplo, foi quem a programou com todos os movimentos necessários. O trabalho morto (da máquina ao realizar as suas operações) não substituiu o trabalho vivo (do trabalhador ao programar a máquina), apenas o modificou, exigindo deste, não apenas a destreza e/ou a força de suas mãos, mas, também, um saber específico, próprio, neste caso, da área das Engenharias e Computação, e que pode ser obtido, além de outras formas, por intermédio dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Isto posto, não acredito no fim do trabalho, mas, sim, na sua transformação e concordo com uma síntese bastante feliz de Pereira (2004, p. 28, grifos meus), quando afirma que “enquanto perdurar a lógica do capital, ou seja, o modo de produção capitalista, o trabalho não será eliminado como fonte criadora de valor, mas sofrerá mudanças no seu interior, em face das novas tecnologias e de uma maior qualificação do trabalho”. Pelas palavras de Antunes e Pereira, está posto, pois, o que tem grande influência no trabalho, na educação, nas relações entre trabalho e educação, em especial, nas relações entre o mundo do trabalho e a Educação Profissional e Tecnológica. Antunes traz os termos “máquinas inteligentes”, “ciência produtiva”, “maquinaria informatizada”, “linguagem de máquina” e, Pereira, com precisão, sintetiza suas palavras em uma só, “tecnologias”. Como esse estudo se circunscreve no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, é preciso assinalar, desde já, o papel que a tecnologia ocupa neste universo. Sem muito aprofundamento quanto ao significado do termo e suas múltiplas representações, o que, a propósito, será feito em capítulo posterior a este, é possível afirmar que a tecnologia altera as formas de trabalho, as exigências para com os trabalhadores e, consequentemente, os processos educacionais, enfim, ela modifica o estilo de vida das pessoas. O processo produtivo, por exemplo, passa a dispor de máquinas repletas de novas funcionalidades que, muitas vezes, substituem os trabalhadores, outras, entretanto, passam a lhes exigir o domínio de novas linguagens, isto é, um saber, por ora, talvez, distante a eles. Estas novas funções provocam reorganização nos processos de trabalho, até então existentes, com conseqüente alteração de atribuições e diminuição de determinadas ocupações, chegando, até mesmo, a extingui-las. 68 Helio Waldman, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC-UNICAMP), numa entrevista concedida a Álvaro Kassab, publicada no Jornal da Unicamp, edição de maio de 2003, ao ser questionado sobre o impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho, no processo educacional e na sociedade, afirmou que a tecnologia cria deslocamento de empregos. Os economistas nos dizem que a questão do emprego está ligada ao crescimento da economia. A tecnologia, nesse raciocínio, acabaria com determinados postos de trabalho, mas criaria outros. Ela necessariamente não aumenta a taxa do desemprego. O que aumenta a taxa do desemprego é a incapacidade que a economia tem em sustentar a atividade produtiva [...] Dependendo de como é feita a gestão ou da própria força da economia, você poderia gerar empregos em outras áreas, como a de serviços. Mas basicamente a dificuldade está na gestão da economia (WALDMAN, [s.d.] apud KASSAB, 2003). O professor Waldman encerra este questionamento convencido de que “quanto mais o sistema educacional preparar as pessoas, mais você pode ter acesso ao mercado globalizado”. Em outras palavras, cabe à educação, inclusive, à Educação Profissional e Tecnológica, contribuir com a preparação de profissionais capazes, dentre outras, a lidar com estas novas máquinas e linguagens, cada vez mais especializadas. Àqueles que dispõem desta autoridade, supostamente, têm maiores oportunidades quanto à escolha e o exercício de sua profissão. Todo e qualquer sistema de oferta e demanda, envolve competição, concorrência, ainda que não se trate da negociação de objetos materiais. O sistema de oferta e demanda de mão de obra não é diferente e faz com que determinados trabalhadores estejam sempre concorrendo com outros, cujas capacidades, domínio e pretensões sejam semelhantes. Todavia, estas novas linguagens não devem ser interpretadas como sinônimo de “formação” exclusivamente técnica, específica, que se contraponha à “formação” humanista. Estas, não são mutuamente exclusivas, são, ao invés disso, complementares. Não existe educação técnica estanque. É sempre um processo global. A tomada de consciência da realidade será sempre sua meta final. O técnico termina por sentir necessidade de uma concepção de 69 universo... A formação técnica eleva, fatalmente, o nível de formação de participação, produzindo por indução, reflexos no comportamento global do homem. Não importa, pois, que educação se chame tecnologia... (LIMA, 1965, p. 65). Assim, o atual desenho do mundo do trabalho se dá a partir do pressuposto; de um lado, a empresa enxuta, competitiva, flexível, com ampla integração nos seus processos, com novos critérios de qualidade na produção e na oferta de produtos e serviços, com rígido controle de seus meios de produção, interconectada com outras empresas, geograficamente distantes e, de outro lado, trabalhadores qualificados, ativos, criativos, polivalentes, motivados, críticos, capazes de se adaptar às constantes alterações de suas atividades profissionais, cônscios de suas atribuições e contribuições e, também, mais envolvidos com a missão, os valores e os objetivos da empresa. Tudo isso, com vistas à ofertas inovadoras que atendam e, principalmente, superem as expectativas e as necessidades de seus clientes consumidores. Este delineamento, de uma maneira sucinta, responde aos questionamentos anteriormente levantados; em primeiro lugar, sobre as exigências do atual mundo do trabalho e, em segundo, sobre o que precisam os trabalhadores saber, fazer, saberfazer e ser para atendê-las. Resta, ainda, responder à última das perguntas, que consiste em apresentar resposta para aquilo que, no contexto educacional brasileiro, sobretudo, no da Educação Profissional e Tecnológica, pode ser feito para atender às demandas do mundo do trabalho. Começo por afirmar que as transformações no ambiente ocupacional, que definem o conteúdo dos postos de trabalho, impõem, de fato, renovações nas bases do conhecimento, com conseqüente readaptação nos programas de qualificação, habilitação e graduação profissionais. Prova disto é que, ao contrário do passado, em que predominavam currículos específicos e rígidos, ocorrem, atualmente, cada vez mais tentativas de alteração nos conteúdos destes programas, o que objetiva a preparação de um profissional capaz tecnicamente, mas, também, autônomo, livre, responsável, consciente de suas condições de competição e da necessidade de uma educação permanente. Foi, pois, assim, que asseverou Bertelli (1998, p. 34, grifos meus): “os currículos devem se conformar e se amoldar às demandas do setor produtivo, que 70 requer profissionais bem preparados, versáteis, criativos e que, obviamente, se adequem aos cânones da economia globalizada”. No bojo desta mesma discussão, embora, trinta e três anos antes, Lima (1965, p. 71, grifos meus) afirmou que “os programas não se referem aos problemas da realidade; a realidade é que deve se adaptar aos programas”. Ao refletir sobre tais afirmações, entendo que, na visão de Bertelli, a escola se converte numa entidade prestadora de serviços destinada a satisfazer as demandas das indústrias de produção, muitas vezes, sazonais, temporais e assume, nesta perspectiva, um caráter serviente. Quanto ao que proferiu Lima, julgo utópica sua afirmação, visto que considero impossível caminhar nesta via contrária, em que as demandas do mundo do trabalho tenham de se acomodar às ofertas do setor educacional. É preciso, sim, considerar as solicitações do mundo do trabalho sem, no entanto, limitar-se a elas. Se os currículos devem se ajustar às demandas, o que é impossível de acontecer, dada a velocidade com que ocorrem as transformações do mundo do trabalho, ou as demandas aos currículos, o que é incabível, a verdade indiscutível é que a necessidade de integração do sistema educacional profissional com os universo do trabalho é óbvia e inevitável. Aliás, custa-me crer que ainda existam os que não acreditam na importância desta imbricação, mesmo que não haja uma total convergência entre as exigências de preparação do trabalhador, com aquilo que se aprende e o que se constrói por meio de cursos e programas de qualificação, habilitação e graduação profissionais. A “preparação para o trabalho” não se define, simplesmente, como o treinamento do indivíduo para o desempenho específico de determinadas tarefas. Ao contrário, a melhor “preparação para o trabalho” que ele pode obter é a aquisição daquelas habilidades que lhe permitam tonar-se apto para uma futura aprendizagem específica. Ou seja, é preciso que as suas aptidões e capacidades sejam desenvolvidas ao extremo, para lhe permitir o maior grau possível de adaptabilidade e flexibilidade necessárias para a vida humana na época atual” (ASSIS, 1972, p. 7). A proposta de investir na Educação Profissional e Tecnológica para “formar” trabalhadores capazes de atender às demandas do mundo do trabalho é coerente, desde que se trabalhe no desenvolvimento integral do indivíduo, e isto implica no seu crescimento pessoal – que inclui o profissional e exercício da cidadania. 71 Entendo que para ser profissional, para ser cidadão, é preciso ser pessoa. É a pessoa quem exerce um ofício, quem se qualifica, quem se profissionaliza e, também, quem exerce os direitos e deveres de cidadão. Ressalto, inclusive, que a LDB nº 9.394/96, embora, em sua primeira redação, não tenha feito menção direta à Educação Profissional e Tecnológica, na época, Educação Profissional, deixa claro que a educação é um processo mais amplo do que a qualificação ou a profissionalização. Não se trata de treinar o trabalhador para o emprego ou, simplesmente, prepará-lo para realizar tarefas instrumentais. Já não é mais suficiente exercer domínio sobre uma determinada seqüência de procedimentos para, automaticamente, reproduzi-la no dia-a-dia. A dinâmica da vida exige flexibilidade frente às mudanças e requer trabalhadores não apenas especializados, mas, ao mesmo tempo, capazes de aprender rápida e continuamente, de perceber novas e imprevistas situações e de decidir frente a elas, com criticidade, sensibilidade e ética. É importante compreender que não se prepara para o mundo do trabalho o profissional perfeito, em que nada falta, àquele, apto a executar, com precisão, todas as funções especializadas de sua atividade profissional, em outras palavras, um perfeito “aplicador” de conhecimentos. Neste contexto, imagina-se, pois, um profissional que domine toda a especificidade de sua área e que seja capaz de atender às solicitações que o mundo do trabalho venha fazer a ele. É esperar o profissional perfeito para o desempenho exato. Trata-se de grande equívoco considerar que a Educação Profissional e Tecnológica é capaz de “formar”, frente à diversidade das ocupações atuais, profissionais que atendam, na íntegra, a todos os requisitos das vagas ofertadas e que precisa haver uma correspondência exata entre os conhecimentos construídos por meio dos seus processos “formativos” e os conhecimentos necessários para o exercício de uma profissão, isto é, uma fiel correspondência entre profissão e cargo. A Educação Profissional e Tecnológica não é um simples instrumento que deve se ajustar às demandas do mundo do trabalho e, como resultado, produzir profissionais, como se estes fossem simples produtos que, com exatidão, preencheriam os requisitos das diferentes vagas de trabalho oferecidas. Ela é, sim, uma opção de ensino-aprendizagem voltada à “formação” profissional e, como qualquer outro processo educativo, tem de ter, obrigatoriamente, a intencionalidade 72 estratégica do desenvolvimento integral do trabalhador, recusando-se, pois, a reduzir o seu alcance à mera adaptação da “formação” aos interesses dos empregadores. Contribuir com a preparação de trabalhadores para “fazer parte”, ao invés de “estar em função” é o grande desafio da Educação Profissional e Tecnológica e é, também, o ponto central para responder ao que ela pode fazer para atender às demandas do mundo do trabalho. Cabe, no entanto, a cada um, refletir para encontrar respostas de como fazêlo. Contudo, em face à influência da tecnologia no universo do trabalho e da educação, nas relações entre o mundo do trabalho e a Educação Profissional e Tecnológica, aqui, sutilmente, evidenciadas, qualquer reflexão desse naipe deixa de ter sentido quando não se tem uma concepção adequada da tecnologia. 73 CAPÍTULO 3 A TECNOLOGIA E SUAS REPRESENTAÇÕES Tecnologia não é mercadoria que se compra, é saber que se adquire. Milton Vargas Representar é reproduzir aquilo que se pensa sobre maneiras particulares de ver, sentir, compreender os objetos, as pessoas, o mundo, enfim, são determinadas visões que se tem de tudo aquilo que existe ou pode existir. O termo tecnologia é um exemplo claro de muitas destas representações. Sua compreensão varia, consideravelmente, de pessoa para pessoa. Não há um entendimento uniforme e harmônico, válido para todos, sobre o seu significado. Para alguns, tecnologia é sinônimo de comodidade, facilidade e, principalmente, progresso. Quando se fala em progresso, no sentido de evolução, crescimento, avanço, quase sempre vem à tona o uso de tecnologias. A evolução nos processos industriais é excelente exemplo, certamente, porque o segmento industrial foi (e ainda é) um dos segmentos em que o uso de tecnologias se mostrou mais visível aos olhos de quase todos os homens. É na indústria que a tecnologia concretiza os seus projetos. A introdução das máquinas industriais fez surgir um novo paradigma produtivo, o paradigma industrialtecnológico, em que inovações tecnológicas, incorporadas à maquinaria, estabeleceram novas formas de organizar o trabalho e a produção, com substancial aumento de produtividade e da capacidade competitiva. Tecnologia, muitas vezes, é o que determina a vantagem de uma empresa sobre as outras, seja porque faz com que se produza mais rápido, com menor custo ou, até mesmo, melhor. Para outros, entretanto, esta mesma tecnologia, embora tenha otimizado uma infinidade de processos produtivos e, em muitos casos, possibilitado a criação de novos produtos, desta feita, mais acessíveis, provavelmente, devido à redução de seus custos, tem sentido de dominação. A concepção de tecnologia como dominação foi um conceito que teve destaque, já na década de 50, pelas palavras de Herbert Marcuse (1898 – 1979), influente sociólogo e filósofo alemão, pertencente à Escola de Frankfurt, que 74 asseverou como assinala Habermas (1994, p. 9, tradução minha), que “a força libertadora da tecnologia — a instrumentalização das coisas — se converte em obstáculo à libertação, torna-se instrumentalização do homem”. Neste sentido, tecnologia é vista como um instrumento de controle social, algo que exerce influência sobre o homem, que o ameaça, que o reprime, que o impede de agir com liberdade, mantendo-o amarrado dentro de certos limites de atuação, inclusive, profissional. Ao considerar, no entanto, que a materialização deste suposto “instrumento” tem sido idealizada e projetada pelo homem, vejo, desta forma, que se trata de uma dominação do homem sobre o próprio homem. Ao retomar a questão da evolução industrial, é preciso considerar que tecnologia só se define como fator competitivo, quando, apropriada pelas empresas em seu processo produtivo, gere produtos que satisfaçam os desejos e/ou as necessidades de uma população. Percebe-se, aqui, uma oposição entre desejo e necessidade. Mesmo sem aprofundar na discussão histórica sobre a antítese entre os termos, oportuno, nesta ocasião, ressaltar os sentidos a partir dos quais se utilizam os mesmos. Desejo pode ter diferentes significados: “1º geral, de apetite, de princípio que impele um ser vivo à ação”; “2º mais restrito, de apetite sensível, pelo qual corresponde ao grego επιθυμία e ao latim cupiditas” (ABBAGNANO, 2007, p. 282). Necessidade, do grego ανάγκη, do latim necessitas, quer dizer, “em geral, dependência do ser vivo em relação a outras coisas ou seres, no que diz respeito à vida ou a quaisquer interesses” (ABBAGNANO, 2007, p. 822). Via de regra, os desejos humanos estão muito além de suas reais necessidades, até mesmo, das necessidades mais básicas, como alimentação, vestuário e habitação. Com isto, quero dizer que tecnologia, seja para satisfazer desejos e/ou necessidades, não constitui fim em si mesma, mas, sim, meio para alcançar um objetivo maior, que é o bem-estar das populações, afinal, criam-se novos produtos para atender demandas e necessidades sociais, investe-se na redução de seus custos, na melhoria de suas qualidades, para tornar tais produtos acessíveis, se não a todos, ao maior número de pessoas. Por isso, é inadmissível considerar que tecnologia seja utilizada para privar o homem de liberdade, para dominá-lo, ao invés de colaborar com sua evolução 75 pessoal, para aumentar as desigualdades e as distâncias sociais entre as nações, para provocar o desemprego ou a precariedade do trabalho, como muito se tem afirmado. Quanto a isto, já se discutiu, no capítulo anterior, que o uso de tecnologia não significa desemprego tecnológico, mas sim, substituição de funções. É certo que as mudanças que ela provoca implicam em adaptações que levam um tempo para acontecer, todavia, não vale a pena ignorá-la, desviar-se dela ou, até mesmo, retardar sua utilização com receio da perda de postos de trabalho. É preciso, sim, manter-se constantemente atualizado, de modo a acompanhar o acelerado e continuado avanço tecnológico e seu, conseqüente, impacto sobre as atividades humanas, o que inclui as profissionais. Além destas representações, há, também, os que fazem referência à tecnologia como simples aparelhagem, maquinaria ou como produto final acabado, colocado à disposição dos homens, a exemplo, dentre tantos, de um televisor, um computador, um carro ou um celular de última geração. Com isto, definem-na exemplificando objetos onde ela possa estar ou, de fato, esteja incorporada, mas não dizendo o que ela representa. Outra representação equivocada da tecnologia, utilizada no passado, por sinal, muito habitual, ainda nos dias atuais, vem daqueles que a vêem como um emaranhado de técnicas e se esquecem de que a técnica, entendida de forma sucinta, insisto, como maneira ou habilidade de realizar algo, nem sempre depende de tecnologia. A técnica, diferente da tecnologia, sempre esteve presente na vida do homem. Ela é um atributo de todas as sociedades humanas, no sentido daquilo que é característico de um ser, visto que é da natureza da espécie a capacidade de resolver situações-problemas do seu dia-a-dia. Sem ir muito longe, evidencio esta afirmação utilizando, como exemplo, as já mencionadas técnicas indígenas de plantio e de caça, enfim, de sobrevivência, e que eram empregadas pelos índios sem que estes tivessem o menor conhecimento dos princípios físicos, químicos, biológicos etc. que as regulavam. Na minha caminhada pelos meandros da tecnologia, descobri que as múltiplas acepções conferidas ao vocábulo cruzam oceanos e atravessam séculos e séculos de história. Gama (1986, p. 8), em, A Tecnologia e o Trabalho na História, mostra, por exemplo, que desde o século XVII, diferentes conceitos já lhe foram atribuídos. O 76 trabalho de Gama traz trechos de textos de vários historiadores contemporâneos – brasileiros, ingleses, franceses e alemães – que apresentaram diferentes concepções para o termo, de acordo com o contexto econômico, político, social e cultural de suas épocas. Neste trabalho, Gama comenta que [...] o rastreamento da palavra tecnologia é difícil, pois a ela se associam ao longo de sua história contextos sociais extremamente diferentes. Ao percorrer diversas formações econômico-sociais, o conceito de tecnologia foi se alterando, alargando-se às vezes, restringindo-se outras vezes, de modo a deixar registrada, de várias maneiras, a própria história das técnicas, vale dizer a história do trabalho, da indústria e da produção. Dentre as concepções destes historiadores, tais como, Lynn White Jr., Gordon Childe, M. J. Herskovitz, Melvin Kranzberg, André Haudricourt, Waldimir Pirró e Longo e Mário da Silva Pinto estão, por exemplo, as definições de tecnologia como “técnica”, “ciência aplicada”, “estudo das atividades dirigidas à satisfação dos homens”, “ferramenta”, “máquina de diversas classes”, “ciência das forças produtivas”, “ciência das atividades humanas”, “conjunto de todos os conhecimentos” e, também, “mercadoria” (id., p. 8 - 35), o que não significa dizer que estas concepções, aqui citadas, tenham esgotado todas as possíveis. Algumas destas concepções são tão amplas que fazem parecer que tudo é tecnologia, a exemplo dos conceitos de “ciência das atividades humanas” e “conjunto de todos os conhecimentos”; outras, entretanto, mais restritas, como é o caso da expressão “ciência das forças produtivas”, coloca-na como exclusividade da indústria da produção. Na obra de Gama, é nítida a divergência em torno da palavra tecnologia. Contudo, chama minha atenção o predomínio de duas frentes estabelecidas: primeiro, a concordância de vários historiadores em “situá-la” como ciência; segundo: o reconhecimento de boa parte deles em diferenciá-la da técnica. Tenho por certo não precisar de mais concepções para atestar a multiplicidade de suas representações. Assim, no contexto deste trabalho, interessa discutir tecnologia, para então compreender o alcance de sua influência e seus conseqüentes impactos sobre a Educação Profissional e Tecnológica. Embora traga à tona uma discussão que já não é recente, pretendo, com isto, fazer com que eventuais concepções sejam questionadas, idéias suscitadas, 77 reflexões provocadas, até que, por fim, destas se cristalize um conceito adequado sobre o termo. Minha experiência profissional de pouco mais de duas décadas na área da Computação, tanto no âmbito corporativo e, mais recentemente, no acadêmico, permite-me afirmar que poucos sabem o que é tecnologia. Para saber algo, é preciso conhecê-lo, relacioná-lo, integrá-lo, contextualizálo, ir além da superfície, do previsível e penetrar mais fundo nas “coisas”, na realidade, no seu interior, é fazer nosso o que vem de fora. Neste sentido, compartilho a idéia de Pereira (2008, p. 54), quando afirma que o conhecimento humano “implica certa reflexão com relação ao que se conhece”. Percebo que muitos não refletem sobre o termo tecnologia, não têm o cuidado de explicitar seu sentido quando dele se valem e empregam-no, sem sequer procurar conhecer sua origem e evolução histórica. Tecnologia é, pois, um termo de origem grega, composto pela palavra técnica (τέχνη), associado à palavra logia (βαρύς) que significa, esta última, “a ciência ou estudo de algum fenômeno” (EAGLETON, 1997, p. 65). Eagleton (id., p.65) observa, ainda, que “as palavras que terminam com ‘-logia’ apresentam uma característica peculiar”, visto que, em muitos casos, passam “a significar o fenômeno estudado, mais do que o conhecimento sistemático do próprio fenômeno”. Exemplifica que a palavra metodologia, que significa “o estudo do método”, é frequentemente referida como o “próprio método”. Em concordância com a observação de Eagleton, entendo que se o sentido etimológico da palavra tecnologia tivesse sido investigado com esmero, com rigor, parte daqueles que a conceitua equivocadamente não o faria, visto que a origem grega do termo torna o seu significado, de certa forma, evidente. Ao menos, não deixa dúvidas de que tecnologia não representa tantas das representações que aqui foram apresentadas. Para facilitar as reflexões descritas há pouco, é essencial refletir, também, sobre outros termos como ciência, desenvolvimento, pesquisa, inovação e modernização e que, comumente, estão presentes quando se fala em tecnologia. Somente a partir de um conceito único e coerente destes termos é que se pode compreender qual o significado de tecnologia, importante, pois, para a construção de Tecnólogos, profissionais graduados pelos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), cuja discussão será apresentada no próximo capítulo. 78 CIÊNCIA, palavra que deriva do latim scientia, scire, significa conhecer, saber. Em sentido lato, qualquer conhecimento. Já, em sentido restrito, isto é, para a Ciência Moderna (séculos XVI/XVII), Pereira (2000, p. 37) afirma que “ela é tomada como um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação e experimentação”. Todavia, explica, que “há, também, a acepção que lhe confere o significado de processo, mediante o qual o homem domina a natureza, com vistas ao seu próprio benefício”, o que constitui, deste modo, “numa das maneiras possíveis de se aprender a realidade, mas de uma forma que depende muito mais da ação do que da contemplação”. Ressalta, ainda, “que, pelo fato de a ciência ocidental ser caudatária do pensamento gerado pela civilização grega, seu nascimento é marcado pela idéia de racionalidade”. Trata-se de um conhecimento regulado pelo critério da razão e da verdade, que exige, pois, pensamentos rigorosos, nas palavras de Pereira (2005, p.23), “aqueles que se referem a um objeto, possuem um método e são lógicos, isto é, coerentes, não contraditórios”. Para que haja tecnologia, é preciso que se trabalhe a técnica à luz da ciência, noutras palavras, é técnica aprimorada pela ciência. Oportuno ressaltar que quando me refiro à ciência, sem a qual não há tecnologia, é no sentido restrito que faço alusão e não quero, com isso, de maneira alguma, desmerecer a prática em detrimento à teoria, as atividades instrumentais em detrimento às intelectuais, o senso comum em detrimento ao conhecimento científico, enfim, o fazer (técnica) em detrimento ao saber (ciência), mas reafirmar que estes pares devem ser concebidos conjuntamente e sem que se estabeleça uma relação autoritária entre cada um deles. Nem a mão nua nem o intelecto, deixados a si mesmos, logram muito. Todos os feitos se cumprem com instrumentos e recursos auxiliares, de que dependem, em igual medida, tanto o intelecto quanto as mãos. Assim como os instrumentos mecânicos regulam e ampliam o movimento das mãos, os da mente aguçam o intelecto e o precavêm (BACON, 2005, p. 6). Considerar o exposto significa admitir que ciência é condição sine qua non para a existência da tecnologia. A esse respeito, Pereira (2000, p. 38) afirma que “do 79 ponto de vista do saber, a Ciência e a Tecnologia têm vínculos estreitíssimos, a ponto de poderem ser reunidas num só conceito: o de tecnociência (C&T)”. Entende-se, pois, que tecnociência não constitui mera adição ou junção de palavras, mas, sim, uma indissociabilidade entre ciência e tecnologia. Admitir tal condição significa compreender e concordar que tecnologia não é técnica ou, simplesmente, aparelhagem. Do mesmo modo, instrumento de dominação, ainda que muitos se sintam pouco à vontade, ameaçados, reprimidos, atemorizados com sua presença. Também não tem a mesma significação que progresso, ela é, sim, fruto e, ao mesmo tempo, fator que contribui para com o progresso. Partidária do admitido, não é por outro motivo, pois, que doravante, ao invés de tecnologia, faço uso do termo tecnociência, excetuando-se, quando a palavra tecnologia for utilizada pelos diversos autores citados. A ela – tecnociência - cabe uma importante posição estratégica, como elemento criativo de alavancagem, junto com outras políticas, tanto público como privadas, para o DESENVOLVIMENTO das nações. A palavra DESENVOLVIMENTO, quase sempre, nos aparece adjetivada, assim, não foi sem intenção que não o fiz quando, há pouco, a utilizei, mas, sim, com o propósito de provocar um questionamento sobre que tipo de desenvolvimento havia feito referência. Fala-se de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento globalizado, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnocientífico, dentre outros. Para cada tipo de desenvolvimento há uma definição diferente, entretanto, a idéia de processo que implica mudança, evolução, crescimento, avanço está sempre presente em todas elas. Ao considerar apenas estas formas de desenvolvimento, ainda que se não se tenha abarcado todas as possíveis, pode-se constatar que a tecnociência colabora para com a efetivação de todas elas. Alguns exemplos de sua colaboração são: as conquistas no campo da biomedicina que fazem surgir, se não a cura, ao menos uma possibilidade de, sem levar em conta, é claro, os infindáveis debates sobre bioética; as comunicações e os transportes de massa, que criam um novo paradigma de tempo-espaço; as contribuições para combater os efeitos perversos das mudanças climáticas globais 80 que, até certo ponto, são decorrentes da própria evolução tecnocientífica, dentre outros. Oportuno observar que, embora o termo desenvolvimento, de modo geral, exprima transformações de caráter positivo, nem todas as suas formas implicam em mudanças benéficas. O crescimento bacteriano sobre organismos vivos, por exemplo, é sobejamente reconhecido como causador de diversas doenças, de maior ou menor gravidade e, isto, seguramente, não é algo benéfico, além do mais, independe de tecnociência. Há também situações em que este termo desenvolvimento, ao ser adjetivado, deixa dúvidas quanto à sua beneficência ou maleficência. O esforço empreendido para a confecção de potencial bélico é exemplo disto. Mesmo que diga se tratar de uma medida protecionista, como conseqüência deste tipo de desenvolvimento, temse os mais variados instrumentos de guerra que, estupidamente, são utilizados para a destruição de cidades inteiras como, também, de seus civis. E isto não se restringe apenas a armas de fogo, mas, também, a armas biológicas, nucleares, por vezes, carregadas de ilustres descobertas científicas, mas, também, de sofrimento, de violência e de terror. A esse respeito, Gama (1986, p. 7, grifos meus) observa que a realidade “dos campos de extermínio nazistas não é decorrência da tecnologia ligada à produção de gases, assim como as bombas atômicas lançadas sobre o Japão não foram conseqüências inevitável do desenvolvimento da física”. Para ele, em ambos os casos, o que existe são determinações políticas sustentadas por ideologias e que me fazem reconhecer que é preciso saber usar com prudência, com responsabilidade, isento de ambição desmedida, todos os frutos provenientes dos processos de desenvolvimento. Desta maneira, ressalto que em qualquer ocasião que eu fizer alusão ao termo desenvolvimento, mesmo sem adjetivá-lo, estarei compreendendo-o na multiplicidade de suas formas, porém, somente daquelas cujo objetivo final seja o bem-estar das populações. Seja como for, o que interessa chamar atenção, aqui, é para o desenvolvimento tecnocientífico que, para mim, representa a capacidade de gerar conhecimento fundamentado em bases científicas, de disseminá-lo e de utilizá-lo em benefício do bem-estar social. 81 A produção deste tipo de conhecimento cria perspectivas de lucro para o setor da indústria e do comércio, na saúde, possibilita o controle de diversas doenças, bem como o progresso no tratamento de muitas delas, na agricultura, propicia o desenvolvimento de inseticidas de baixo impacto ambiental para o controle de pragas etc. Estes são apenas alguns destaques, dentre um vasto rol de exemplos benéficos, nos quais facilmente se constata a contribuição do conhecimento tecnocientífico para a economia, para a saúde, para a agricultura, enfim, para as nossas vidas. Conhecimento, de maneira geral, transforma os seres humanos e sua condição na sociedade e os conduzem a novos modos de ver o mundo, de colher a partir dele e nele viver. As discussões em torno de seu valor e poder são, cada vez, mais freqüentes. Para Silva Filho (1994, p.54, grifos meus), dos três fatores básicos da produção – o trabalho, o capital e o conhecimento – a importância relativa entre eles vem historicamente se deslocando do primeiro, passando pelo segundo e se concentrando, nos últimos tempos, no terceiro – o conhecimento. Estamos entrando na era do conhecimento que se apóia na infraestrutura de informações amplas e instantâneas. Não só a geração de conhecimento caracteriza o nosso tempo, mas também todo o conhecimento já dominado precisa estar disponível para que qualquer setor produtivo possa adquirir o grau de competitividade indispensável à sua sobrevivência em mercados, cada vez mais abertos e sofisticados. A esse respeito Musa (1994, p. 100, grifos meus) vai mais longe e assinala que conhecimento “é a moeda de quem quer competir no futuro. Produzir idéias e saber transformá-las em aplicações práticas é cada vez mais importante do que dispor de abundância de mão de obra ou de reservas de recursos naturais”. Embora haja entendimento e concordância quanto à sua valorização e poderio, vive-se num mundo de produção e de consumo, responsável, em grande parte, por uma visão economicista, utilitária e pragmática do conhecimento, a exemplo das afirmações feitas por Silva Filho e Musa. Percebe-se, pois, que conhecimento tem importância inquestionável, que se presta a grandes desenvolvimentos, no entanto, não posso passar ao largo daquilo que considero uma imprudência cometida tanto por Silva Filho, ao colocá-lo à 82 serviço do mundo do trabalho, como por Musa, ao determinar sua maior importância em relação à mão de obra e aos recursos naturais. O conhecimento está, sim, sujeito a interesses, também, econômicos, mercadológicos, mas, não se limita a eles. Além disso, faz-se mister observar que não se é capaz de produzir conhecimento, seja ele tecnocientífico ou não, sem o homem e a natureza. “Conhecimento que não decifra a vida e não ilumina o mundo não é conhecimento. É enganação” (ALVES, 1999, P. 3). O conhecimento produzido pelo homem é algo magnificente, constitui um dos principais meios para se atingir o desenvolvimento de uma nação, é um enorme bem social, um patrimônio que pode ser conquistado na prática, entendida em sentido lato como aquilo que diz respeito à ação, ou, simplesmente, à própria ação, também, por intermédio dos processos educacionais, provenientes da família, da Educação, do treinamento, da instrução, da erudição e, ainda, da PESQUISA. Por PESQUISA entendo a perquirição, o processo sistemático de investigação e de levantamento de dados, que são processados em novas informações, a fim de engendrarem novos conhecimentos e/ou corroborarem para o desenvolvimento de saberes já existentes, em poucas palavras, o caminho que leva do conhecido ao desconhecido. Ao enveredar por este caminho, parte-se do sabido rumo ao ignorado, na maioria das vezes, faz-se descobertas e se permite conhecê-las para, então, transformá-las de imediato ou, futuramente, em aplicações práticas e úteis e que possam ser colocadas a serviço da sociedade. Infelizmente, o termo tem sido utilizado de forma equivocada, indiferenciada e, até mesmo, irresponsável, para se definir qualquer busca por algo que se desconhece ou que se pretende conhecer melhor. Nos tempos atuais, em linguagem comum, pesquisa é quase sinônimo de internet, vista, esta última, por grande parte de seus usuários, não como uma ferramenta que oferece acesso aos mais variados dados e informações, mas, sim, como um instrumento que possibilita a produção de trabalhos, especialmente, os escolares e que mais se parecem com uma colcha de retalhos, dado a falta de rigor com que a “pesquisa” é realizada. Não é por acaso que, freqüentemente, emprega-se, ainda que no senso comum, a expressão tão difundida, quanto assertiva, de que alguém "copiou sem pensar”. Na casualidade desta afirmação, há verdadeira constatação, pois, ao 83 simplesmente reproduzir, seja por falta de capacidade para fazer diferente, por falta de criatividade ou, até mesmo, por desinteresse, pode-se dizer que este alguém não realizou elaboração mental, em outras palavras, sequer pensou ao copiar. Esta ausência de análise, de criatividade, de interesse, ao realizar aquilo que, equivocadamente, se entende por pesquisa, não permite que se alcance o seu verdadeiro objetivo, que é assentar uma série de entendimentos, a fim de elaborar respostas coerentes para os questionamentos levantados nos diversos ramos do conhecimento humano. Não se trata de desprezar referências disponíveis em meios virtuais, apenas ressaltar que é preciso, assim como no caso de quaisquer outras fontes de referência, analisá-las, buscar informações sobre aqueles que as elaborou, seja um autor, um grupo de autores, um teórico, um instituto, uma empresa etc. É, preciso, também, questionar seus conteúdos, ser capaz de formar opinião sobre eles. É fazer das referências um trampolim para a construção do próprio conhecimento e não, meramente, uma reprodução descontextualizada, desencadeada, sem importância relativa e que, de certo, não conduzirá o reprodutor à fiel compreensão de seu objeto de estudo. Demo (1997) sugere que tanto a pesquisa quanto o ensino reprovam a cópia, porque ela denota condição de dependência, sujeição. Assim, a pesquisa segue em busca de um novo conhecimento e a educação favorece o pensamento próprio e o aprender que faz aprender. No entanto, a cópia é uma forma de aprendizagem e pode significar o começo de um processo de desenvolvimento de competências, contudo, ressalta que o aprender que somente reproduz aquilo que foi desenvolvido por outrem, não é aprender que conduz à aprendizagem contínua. Compartilho a idéia de Demo e reconheço a cópia como uma atividade intrínseca, que é própria do homem. O problema não está em copiar, mas, sim, limitar-se a ela. Construir conhecimento vai além da cópia. É certo que se pode encetá-lo por meio desta atividade, desde que o reprodutor se valha dela como ponto de partida para a aquisição de novos saberes, que aja sobre estes e, se necessário, que os modifique, os transforme em benefício da construção de seu próprio saber, em outras palavras, que aprenda a aprender. Aprender a aprender é indispensável, não somente para o bom desempenho escolar ou profissional, mas, principalmente, para a vida, visto que aquilo que se 84 conhece hoje é, quase sempre, diferente do que se precisa conhecer para viver o amanhã. Na área das Engenharias e Computação, por exemplo, a evolução dos sistemas computacionais, dada a rapidez com que se efetiva todo ciclo que inclui a concepção, o desenvolvimento, a fruição e a obsolescência tecnocientífca, exige aprendizado constante, tanto para aqueles que produzem e/ou aperfeiçoam tais sistemas, como para os que apenas os utilizam. Fazer pesquisa significa, portanto, muito mais do que cópia. É entregar-se, como declara Lombardi (2003, p.3), a um processo de “investigação minuciosa, sistemática e rigorosa da realidade ou do pensamento com o objetivo de descobrir ou de possibilitar o conhecimento do homem sobre si próprio e sobre o mundo que o cerca”. Esta busca metódica, objetiva, meticulosa e precisa é a verdadeira pesquisa, aquela que é palavra de ordem quando se fala em conhecimento e, conseqüentemente, em desenvolvimento. Sua correlação com países desenvolvidos é inegável. Pereira (2000, p. 34), ao estudar processos de desenvolvimento em âmbito mundial, dos quais, certamente, a pesquisa é peça chave, afirma que os “empreendimentos com bom êxito deram-se sempre nos casos em que se consumou a integração de esforços entre o governo, o setor produtivo e a comunidade científica”. Verifica-se que tanto sua importância quanto a proposição e, até mesmo, a determinação em fazê-la estão presentes nos discursos de governantes, educadores e empresários brasileiros. No Brasil, por exemplo, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) destaca que existem inúmeros instrumentos governamentais de suporte à pesquisa, como instrumentos de apoio financeiro, programas de incentivos fiscais, bolsas de estudo, dentre outros (ANPEI, [s.d.]). Dos instrumentos de apoio financeiro, podem-se citar aqueles ofertados diretamente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e, também, os concedidos por instituições como a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Constituem, empréstimos, seja para projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para a construção de laboratórios ou para a compra de novos equipamentos. 85 Dos programas de incentivos fiscais, vale fazer referência a duas importantes linhas: aquela voltada à pesquisa e desenvolvimento em qualquer setor industrial, prevista no capítulo III da Lei nº 11.196/2005, também conhecida como Lei do Bem, (regulamentada pelo Decreto nº 5.798/2006, acrescida da Lei nº 11.487/2007, regulamentada pelo Decreto nº 6.260/2007, e Lei nº 11.774/2008, regulamentada pelo Decreto nº 66.909/2009 e legislação decorrente) e outra, em especial, dirigida ao setor de informática e automação, prevista na Lei nº 11.077/2004 (regulamentada pelo Decreto nº 5.906/2006, tem como precursora as leis nº 8.248/1991, conhecida como Lei da Informática, que vigorou até 2001, e a nº Lei 10.176/2001). As bolsas colaboram diretamente com a “formação” de recursos humanos e são cedidas por agências como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e instituições como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Há ainda para destacar que, no Brasil, a pesquisa constitui, de acordo com o inciso II, Art. 3 da LDB nº 9.394/96, um dos princípios e fins da Educação Nacional. Por meio da referida lei se estabelece que o ensino seja ministrado com base, dentre outros, no princípio da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 2008, p. 30). Para Demo (1997, 2000 e 2001), a pesquisa deve ser tomada tal como prescreve a LDB nº 9.394/96, ou seja, como um princípio que, no seu entendimento, pode ser tanto educativo, quanto científico. No primeiro caso, ao se conceber a pesquisa como princípio educativo, é preciso entendê-la como estratégia fundamental de aprendizagem reconstrutiva e de autonomia. No segundo caso, que é o de concebê-la como princípio científico, a pesquisa é utilizada para fazer ciência, para saber fazer e refazer conhecimento científico. Ao corroborar com Demo, afirmo que pesquisa significa movimento de construção do saber pertinente a cada um e cabe utilizar-se dela não somente na comunidade científica, mas, do mesmo modo, ao longo do trajeto da “formação” educativa, o que permitiria introduzi-la já na educação básica e considerá-la atividade humana processual perene. Trata-se de uma atividade investigativa, questionadora da realidade, que, “tomada num sentido amplo” volta-se para a “solução de problemas” e que “vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de 86 conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações” (PÁDUA, 2004, p.31). Oportuno observar que a autora afirma que, por meio da pesquisa, é possível obter conhecimento que oriente rumo à “solução de problemas”, entretanto, deixa de mencionar, apesar de asseverar que a toma de maneira abrangente, que esta também pode ser empregada na descoberta de saberes, ainda que estes não sejam estimulados pela existência de um problema ou pela necessidade de modificação de um produto ou processo já existente, ou em projeção, mas, tão somente, pela aquisição de novos saberes, sem que se leve em conta uma suposta aplicação, o que, em poucas palavras, se denomina pesquisa básica. De sobressalto, talvez possa parecer impraticável a idéia de realizar pesquisa com o intuito único de produzir saberes que não tenham nenhuma aplicabilidade imediata para os seres humanos, no entanto, é possível destacar exemplos de descobertas que, embora feitas ao acaso, contribuíram sobremaneira para com a vida destes. São descobertas que, a princípio, não tinham alguma aplicabilidade em vista, mas, passado certo tempo, foram amplamente empregadas pela sociedade, a exemplo das citadas por Nussenzveig (1994, p. 72), como a penicilina, substância descoberta “por acaso”, em 1929, por Alexander Fleming, cujo valor terapêutico só foi descoberto dez anos à frente, por Chain e Florey, e o laser, que “alguns anos após sua invenção, era descrito como ‘uma solução à procura de um problema´: hoje em dia, é difícil encontrar algum campo da tecnologia onde não seja aplicado”. Em depoimento, Alberto Carvalho da Silva, diretor presidente da FAPESP, no período de 1984 a 1993, sobre os problemas da tecnociência no Brasil, declara que parte da sociedade não reconhece a necessidade de termos boas condições de ciência básica para podermos ter ciência aplicada ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Muitos imaginam que podemos ir buscar fora o conhecimento de que necessitamos para desenvolver a nossa produção e torná-la competitiva. Não se dão conta de que os países desenvolvidos defendem cada vez mais a importância da pesquisa básica na gênese de novos conhecimentos e na formação de pesquisadores críticos e atualizados (HAMBURGER, 2004, p. 271). Em razão disto, diversos estudiosos apontam que o custo e o risco elevados da pesquisa básica fazem com que pesquisas sejam orientadas em maior 87 quantidade para a resolução de um problema, para uma missão prática (pesquisa aplicada) e não, simplesmente, pelo interesse de uma descoberta científica (DAVIS, AQUILANO, CHASE, 2001; REICH, 2002; WILSON, 2003). Ainda que se trate, exclusivamente, de pesquisa aplicada, é sabido que nem todos os recursos alocados a ela se concretizam em realizações práticas. Isto posto, e em decorrência, diz-se que os esforços em realizá-la concentram-se nas mãos daqueles que possuam maiores recursos, sejam eles, financeiros, humanos e/ou materiais ou, ainda, daqueles que, por natureza, têm a pesquisa como sua missão de ser, que a fazem por força da própria atividade. Em outras palavras, habitua-se ao largo equívoco de que só faz pesquisa aqueles que têm recursos e/ou pertencem à comunidade acadêmica. Neste sentido, quero destacar o que afirma Musa (1994, p. 97): o alto risco tecnológico e a incerteza de retorno dos investimentos em pesquisa básica, somados à incerteza mercadológica das inovações, faz com que somente grupos com grande capacidade de geração de recursos e também gerencial possam arcar com os crescentes custos e riscos da pesquisa e desenvolvimento. Há, ainda, os que consideram a pesquisa, atividade supérflua, no sentido daquilo que é demais, inútil por excesso, principalmente, no âmbito empresarial. Não porque envolva recursos dos quais eles não possuam ou porque a concebam como uma atividade que é exclusiva da comunidade acadêmica, mas, simplesmente, porque a tem como uma atividade desnecessária. Dados da última pesquisa publicada pela ANPEI, resultantes de levantamento que trata dos Indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (base de dados 2007 – ano base 2004), mostram, entretanto, que esta concepção de pesquisa como atividade supérflua, exclusiva das universidades e/ou desnecessária já não é mais uma realidade que abarca todas as empresas brasileiras. Na verdade, isto vem se deslocando a cada dia, desta posição, rumo à sua adoção ou, pelo menos, consciência de sua importância. Nesta pesquisa, de um cadastro com cerca de 2000 empresas pré-selecionadas, chegou-se a um total de 319 respondentes, a maior parte delas (quase 92%) localizada nas regiões Sul e Sudeste. Das 319 empresas respondentes, 247, afirmaram que realizaram ou contrataram atividades de P&D em 2004. Os principais “motivos do investimento” foram para aprimorar produtos (47%) e conquistar novos mercados (40,5%) (ANPEI, 2007, p. 18, grifos meus). 88 Cabe considerar, ainda, com base nos resultados apresentados por esta pesquisa, que as universidades são o tipo de instituição mais contratada (53%), quando o assunto são as atividades de P&D, contudo, não são as únicas neste segmento de prestação de serviço. Outro ponto que merece destaque, diz respeito ao valor relativo despendido com P&D, representado pelo indicador “Gastos em P&D por receita bruta (%)” (ANPEI, 2007, p. 19, grifos meus). Em 2004, 199 empresas forneceram informações que permitiram construir tal indicador. Os resultados mostram que esse valor médio foi de 1,09%, similar ao das três edições anteriores da base de dados da ANPEI, que divulgaram valores médios de 1,13% para 2000, 0,76% para 1999 e 0,86% para 1998 com 293, 207 e 326 empresas respondentes, respectivamente (ANPEI, 1999, 2000 e 2001). Observado os dois principais motivos que levaram as empresas a realizar ou contratar atividades de P&D, julgo que estes valores percentuais por receita bruta são, ainda, bem baixos. Contudo, chama mais minha atenção que tais valores ora são considerados investimento, ora, gastos. É certo que ambas as palavras, investimento e gasto, levam à idéia de despesa, no entanto, investimento, em geral, é uma despesa que se faz com vistas à obtenção de algum tipo de ganho, retorno, não necessária e diretamente, financeiro. Já, a palavra gasto pode ser entendida como prejuízo, dano. Não nego, todavia, que um investimento pode resultar em prejuízo, não retornar o esperado e que um gasto, por outro lado, pode se reverter em benefício. Seja como for, existem outros indicadores que sugerem a mobilização das empresas brasileiras rumo à conscientização da importância da pesquisa, a exemplo dos apontados pela Pesquisa de Inovação Tecnológica 2008 (PINTEC 2008), pesquisa realizada pelo IBGE, com o apoio do FINEP e do MCT, cuja periodicidade compreende o triênio 2006-2008. A PINTEC 2008 dá continuidade a uma serie iniciada com a PINTEC 2000. Ela não trata com exclusividade as atividades de P&D, pois seu principal objetivo é prover informações para a construção de indicadores que contribuam para expandir o entendimento do processo de inovação tecnológica nas empresas brasileiras. Por isso, seu universo de investigação inclui, também, atividades indústrias (extrativas e de transformação) e de serviços selecionados (edição, telecomunicações e informática) (IBGE, 2010). 89 As atividades nas quais as empresas empreendem esforços para inovar são denominadas atividades inovativas e são classificadas como: Atividades internas de P&D; Aquisição externa de P&D; Aquisição de outros conhecimentos externos; Aquisição de software; Aquisição de máquinas e equipamentos; Treinamento; Introdução das inovações tecnológicas no mercado e, por último, Projeto industrial e outras preparações técnicas para a produção e distribuição. Aqui, volto-me para as atividades que envolvem P&D. As Atividades internas de P&D compreendem “o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver novas aplicações” que resultem em “produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados”. Inclui também o “desenvolvimento de software, desde que este envolva um avanço tecnológico ou científico”. Quanto à Aquisição externa de P&D, estas compreendem as mesmas atividades de P&D internas, realizadas, no entanto, por outras organizações (IBGE, 2010, não paginado). A respeito do desenvolvimento de software, louvo a proposta de desenvolvêlo, desde que haja avanço, mas não deixo de notar o uso da conjunção “ou” entre a palavra tecnológico e a palavra científico. Posto desta forma entende-se que há uma opção de avanço, tecnológico ou científico, diferente de quando se utiliza a conjunção “e”, entre tais palavras ou, ainda, a palavra composta tecnocientífico(a). É possível, assim, interpretar que este desenvolvimento pode ser optativo, como se fosse possível desenvolver tecnologia sem ciência. No que tange à importância qualitativa destas atividades realizadas no triênio em foco, os dados da PINTEC 2008 revelam que as empresas de P&D atribuíram 100% de relevância às Atividades internas de P&D, o que, a propósito, não poderia ser diferente, pois esta é a atividade principal deste tipo de empresa. Nos outros segmentos, em que as atividades de P&D constituem atividade auxiliar frente à atividade principal da empresa, sua importância foi creditada em singelos 16% pelas empresas de serviços selecionados e 11,5% pelas indústrias. Estes resultados sugerem que as empresas industriais são as que atribuíram menor importância às Atividades internas de P&D. Em seguida, aparecem as empresas de serviços selecionados. Mesmo a importância com a “aquisição” de conhecimentos externos é baixa, visto os números atribuídos pelas empresas quanto à importância das atividades 90 inovativas de Aquisição externa de P&D e Aquisição de outros conhecimentos externos que, juntas, somam 28,2% para as empresas de serviços selecionados e 14,9% para as empresas industriais. Há, entretanto, nesta mesma pesquisa, o indicativo de que a Aquisição de máquinas e equipamentos foi o tipo de atividade assinalada como de maior relevância, tanto para as indústrias (78,1%) quanto para as empresas de serviços selecionados (72,3%). Isto, certamente, é fruto da mentalidade de grande parte do empresariado brasileiro, que acredita ser mais vantajoso comprar uma solução pronta do que investir recursos para desenvolvê-la ou aprimorá-la in site. Não é sem sentido a observação de Chiaverini (1968, p. 17), quando lembra que “nossa indústria foi criada, quase que na sua totalidade, na base de tecnologia importada”. Toda “aquisição” de know-how traz consigo a idéia de conhecimentos produzidos por terceiros, embutidos em “caixas pretas”, saberes que tornam capazes o desenvolvimento de um produto ou processo, cujos “como” e “por quê?” não estão acessíveis aos seus usuários. Além disso, acredita-se que é possível obter tal conhecimento por meio da importação de profissionais especializados, que, na maioria das vezes, não compartilham seus saberes para manter a dependência daqueles que a adquirem ou pela falta de capacidade destes últimos em absorvê-la. Seja como for, de qualquer maneira, equivocados estão aqueles que acreditam que é possível comprar conhecimento, quando na verdade, apenas se adquire o produto, cujo projeto fez-se embasado em conhecimento. Produto, além de tudo, efêmero, de pouca duração, de rápida obsolescência, haja vista o velocíssimo desenvolvimento da tecnociência e da sociedade humana. Ainda que a “aquisição” de know-how seja considerada uma contribuição temporária, há de se destacar que os riscos e os custos de pesquisa, necessários ao seu desenvolvimento local, fazem com que muitos acreditem ser mais cômodo, talvez, mais barato “importar” conhecimento, do que produzi-lo por conta própria. O adquirente, todavia, precisa estar consciente de sua opção, precisa saber projetar e comparar, do mesmo modo, os custos e riscos desta aquisição em face à alternativa de desenvolvimento local, visto que a longo ou, até mesmo, curto prazo, a solução adquirida poderá não mais atender, seja parcial ou completamente, às 91 suas demandas e este poderá, igualmente, não ser capaz de exercer controle, de modificar por conta própria o que já não mais lhe atende, enfim, de ter autonomia sobre aquilo que não teve intenção ou competência para produzir. Em que pese esta autonomia, acho oportuno transcrever Gama (1986, p. 177178) A independência foi um arroubo verbal não realizado. Não se aboliu a escravidão, como pretendia José Bonifácio. Nossa história é cheia de rasgos oratórios: a república foi “proclamada” e ainda aguarda aberturas. A tecnologia entra nesta história como uma das tantas palavras misteriosas. Apavora-nos a complexidade de seus mistérios [...] Amedronta-nos, não nos atrevermos a fazê-la; é mais fácil comprá-la. Empenhar as calças para importar sem critérios de conveniência e negar apoio aos que se lançam na aventura de inventar, de projetar, de fazer. E é nessa ousadia de pensar e fazer as casas, as cidades, as coisas, as fábricas, usinas e máquinas, fazê-las do risco ao objeto acabado, que há de se abrir o caminho da independência. Em suma, embora nem todas as empresas promovam a pesquisa internamente, os indicadores apontados sugerem que há, dentre o empresariado brasileiro, considerável consenso de sua importância para a sobrevivência e o crescimento de suas empresas. Isso, sem levar em contam o grande incentivo governamental para se levar o pesquisador para dentro delas. No Brasil, é exemplo do que se mencionou o Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas (RHAE), empreendido pelo MCT/CNPq, que visa capacitar recursos humanos para o desenvolvimento tecnológico e estimular a inserção de pesquisadores mestres e doutores nas empresas de micro, pequeno e médio porte. Para participar do programa, a empresa deve submeter a ele, por intermédio de pessoa física que esteja, obrigatória e formalmente, vinculada à empresa proponente, “propostas de projetos de desenvolvimento tecnológico de produtos ou processos que visem ao aumento da competitividade das empresas por meio de: inovação; adensamento tecnológico e dinamização das cadeias produtivas; incremento, compatível com o setor de atuação, dos gastos empresariais com atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; atendimento à relevância regional; e cooperação com instituições científicas e tecnológicas” (BRASIL, 2010a, não paginado). 92 O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) é outro exemplo. Uma ação conjunta do Ministério da Educação (MEC) com a CAPES e do MCT com o CNPq e a FINEP, que incentiva a integração entre o universo acadêmico e as empresas, por meio de bolsas concedidas a jovens doutores, cujo título tenha sido obtido há, no máximo, cinco anos e que possam colaborar com suas pesquisas científicas e tecnológicas em âmbito empresarial, desde que os seus projetos de pesquisa atendam a, pelo menos, um dos princípios norteadores do referido programa: a) estejam relacionados à inovação e ao incremento da cooperação científica com empresas; b) objetivem a formação de recursos humanos para inovação; c) resultem em aumento da competitividade das empresas de base tecnológica, em consonância com a PDP (Política de Desenvolvimento Produtivo); d) aumentem qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do país e a competitividade internacional da pesquisa brasileira; e) contemplem a inovação, tenham relevância regional ou estejam inseridos em uma política de desenvolvimento local; f) resultem em adensamento tecnológico e na dinamização de cadeias produtivas (BRASIL, 2010b). Em São Paulo, a FAPESP é outra instituição que também dispõe de programas que têm por objetivo intensificar a relação empresa-pesquisa que, conseqüentemente, colabora para com a inserção do pesquisador no espaço empresarial. São exemplos destes programas, a Parceria para a Inovação Tecnológica (PITE) e a Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), criadas em 1995 e 1997, respectivamente (SÃO PAULO, [s.d.]). O PITE é destinado a financiar projetos de pesquisa de inovação tecnológica desenvolvidos em parceria entre universidades ou institutos de pesquisa e empresas localizadas no Brasil ou no exterior. Trata-se de um programa do tipo cooperativo e co-financiado. O financiamento ofertado pela FAPESP é investido na universidade ou no instituto de pesquisa e cabe à empresa parceira providenciar o restante dos recursos, ou seja, a contrapartida e que poderá ser originária de recursos próprios ou de terceiros. O percentual do financiamento do projeto que cabe a cada uma das partes, varia de acordo com o grau de inovação e riscos tecnológicos do projeto em voga e são, desta feita, classificados em três modalidades: projetos inovativos cuja fase exploratória, entendida como a do delineamento da inovação e análise técnicoeconômica, já esteja completada; projetos inovativos associados a baixos riscos 93 tecnológicos e de comercialização e projetos inovativos associados a altos riscos tecnológicos e baixos riscos de comercialização. Já o PIPE se destina em apoiar a realização de pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas empresas (com no máximo 100 empregados), desde que localizadas, especificamente, no Estado de São Paulo, e cuja pesquisa também seja realizada no referido estado. Além disso, os projetos selecionados por este programa deverão ser desenvolvidos por pesquisadores que tenham vínculo empregatício com a empresa ou que estejam associados a elas para sua realização. Diante do exposto, fica claro, que a pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento das nações e tem reflexos diretos no nível e na qualidade de vida das populações. Daí a grande ênfase dada à pesquisa, de maneira geral, neste capítulo. Aqui, todos os resultados estatísticos e programas descritos, empregam, massivamente, termos, cujos conceitos já foram discutidos, como “ciência”, por vezes, elucidada pelo vocábulo científico(a), “desenvolvimento”, “pesquisa” e tecnológico(a), palavra derivada de “tecnologia”. Surge, todavia, dentre estes, um outro termo que chama a atenção: INOVAÇÃO. O conceito INOVAÇÃO, geralmente, está associado à criação de novos produtos, novas formas de atuação, de gestão, de organização etc., enfim, é criar o novo, a partir de técnicas e/ou matérias primas inéditas, ou, então, de ajustes, de alterações no antigo, naquilo que já não atende, não serve, não pertence mais ao tempo atual, moderno. Assim, a inovação pode ser concebida como um esforço para sair do lugar comum, para quebrar um modelo qualquer, enraizado, desgastado pelo tempo, consumido pelo uso e que dará lugar ao novo, não, necessariamente, no sentido daquilo que nunca fora usado antes, visto pela primeira vez, mas, sim, de algo recente, contemporâneo, atual, hodierno, em suma, moderno. Esta proximidade do novo com o moderno e vice-versa torna possível o uso equivocado destes termos como sinônimos. Cavallini (2008, p. 26, grifos meus), por exemplo, afirma que a “tecnologia virou sinônimo de novo, de moderno, e quanto mais ela passa a fazer parte das nossas vidas, menos é vista como tal”. Há até dicionários que conferem esta sinonímia como, por exemplo, o léxico, um dicionário de português online que atribui à palavra moderno o significado de “1. relativo ao tempo actual: época moderna”; “2. novo, avançado: tecnologia moderna”. 94 Inovação não é algo do nosso tempo, apenas indica novas experiências nunca antes vividas da mesma maneira e incorpora ao novo um caráter temporal. É um processo que, certamente, já aconteceu no passado, acontece nos dias atuais e acontecerá amanhã. Deste modo, inovação não pode ser entendida como MODERNIZAÇÃO. Isto posto, valho-me dos termos inovação e MODERNIZAÇÃO, não como sinônimos, mas como um par, no sentido de parceria, não de semelhança, uma vez que entendo que a inovação colabora para com a modernização das nações, desde que introduza novidades que atendam aos hábitos, os desejos e/ou às necessidades de seus povos. Embora estas novidades possam estar imbuídas de tecnociência, não posso deixar de ressaltar que nem toda inovação implica em novidade, necessariamente, de caráter tecnocientífico. Vista assim, numa perspectiva desvinculada da tecnociência, para expor seu sentido, tomo de empréstimo uma definição que considero bastante abrangente e também assertiva, publicada no Manual de Oslo que estabelece inovação como a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas (OCDE/EUROSTAT, 2005, p.55). O Manual de Oslo, desenvolvido conjuntamente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Gabinete Estatístico das Comunidades Européias (Eurostat), constitui parte de uma família de manuais dedicada à mensuração e interpretação de dados relacionados à tecnociência e inovação e tem como principal objetivo oferecer diretrizes para a coleta e a interpretação de dados sobre inovação que são comparáveis internacionalmente. Em sua primeira edição (1992), a definição de inovação estava centrada na inovação de tipo tecnocientífica de produto e processo na indústria de transformação. Na segunda edição (1997), houve apenas expansão para o setor de serviços. A definição, anteriormente citada, está contida na terceira e última edição do Manual de Oslo (2005). Nesta, a palavra inovação não aparece adjetivada, o que, a propósito, reafirma o entendimento de que inovações não ocorrem apenas como 95 produtos e processos tecnocientíficos, mas, também a partir de iniciativas que independam destes. Ainda que eu concorde que inovações não sejam, exclusivamente, de tipo tecnocientíficos, observa-se, no contexto em que se situa este trabalho, onde a tecnociência ocupa lugar de destaque, que esta, não necessariamente, mas, em grande parte, leva à prática, à realização, seja de um novo produto (bem ou serviço), de um novo processo, de um novo método de marketing ou organizacional, enfim, ela propicia uma infinidade de mudanças que visam o desenvolvimento e a modernização de um produto ou processo qualquer, quem sabe de uma organização inteira ou, ainda, de um ramo de negócio, cuja abrangência, extrapole os limites de uma cidade, de um estado ou de uma nação. Tão importante, quanto para o desenvolvimento de produtos, processos, organizações e ramos de negócio, destaca-se que a tecnociência, desde que bem empregada, favorece o desenvolvimento humano, sobretudo, no que diz respeito à saúde e educação. Essas considerações, pois, que tentaram embasar concepção de tecnociência, são essenciais para compreender o alcance de sua influência e seus impactos sobre a Educação Profissional e Tecnológica, que precisa valer-se de conceitos adequados, para fazer dela elemento de ensino-aprendizagem, numa dimensão que ultrapasse os limites das aplicações técnicas, que não permita que ela seja entendida como instrumento de dominação ou maquinaria, mas sim, estratégia de construção de um saber que se converta em benefício social. Não se pode pensar em tecnociência e, conseqüentemente, em pesquisa, desenvolvimento, inovação e modernização, sem massa crítica e instituições escolares que contribuam para com a construção de sujeitos capazes de compreendê-la, de produzi-la, de aperfeiçoá-la ou, tão somente, de conviver com ela. 96 CAPÍTULO 4 A CONSTRUÇÃO DO TECNÓLOGO À LUZ DA PEDAGOGIA DO SUJEITO Quem se restringe, quem se reduz para justificar seus atos, sujeita-se. Não é sujeito, coloca-se na posição de objeto. Potiguara Acácio Pereira Todas as considerações sobre ensino profissional, Educação Profissional, Educação Profissional e Tecnológica, mundo do trabalho e tecnociência, trabalhadas nos capítulos anteriores, são fundamentais para a compreensão do processo de construção do Tecnólogo à luz da Pedagogia do Sujeito. Para facilitar, faço conhecer um pouco da Pedagogia do Sujeito. Assim, primeiramente, busco estabelecer concepção dos termos Pedagogia e Sujeito. Pedagogia é um termo que possui vários significados. Ela já foi, e, por muitos, ainda é empregada, como “arte de educar”, “técnica de educar”, “praxis educativa”, “método de ensinar”, “instrução”, dentre outros. Por estas acepções, torna-se fácil identificá-la como ação, movimento, exercício, enfim, como método, entendido, aqui, como a interação entre um procedimento de ensino e uma teoria correspondente. Noutras palavras, ação refletida (teoria) que contribui com o aprendizado. Por isso, cumpre considerar, mesmo sem grandes discussões, que Pedagogia não pode ser entendida somente como teoria ou somente como método, mas, sim, como uma teoria e um método. Quanto ao Sujeito, este é o educando, o educador, o aluno, o professor, o dirigente, o gestor, o artesão, o mestre, o técnico, o tecnólogo, o bacharel, o doutor, a criança, o jovem, o adulto, ou seja, qualquer um que esteja envolvido em um processo de ensino-aprendizagem e, acima de tudo, disposto a aprender, desde que aprender signifique “construir conhecimentos a partir de um problema ou de um projeto. O que implica em buscar informações significativas articulando-as com conhecimentos já adquiridos no sentido da construção de novos conhecimentos” (ALMEIDA, 1999, p.62). 97 Assim é a Pedagogia do Sujeito, teoria e método que, como o próprio nome sugere, está centrada no sujeito, na sua construção e no seu reconhecimento. Para Pereira (2007a, p.25), “construir-se sujeito nada mais é do que se construir em todas as suas dimensões”, no caso, a psicocorporal (mente-corpo), a pscicofamiliar (mente-família), a psicossocial (mente-sociedade) e a psicoespiritual (mente-transcendente) e “reconhecer-se sujeito é ser autônomo, livre e responsável em todas as suas ações”. Chamo a atenção para a dimensão mente-transcendente que, para a Pedagogia do Sujeito, não está voltada a aspectos religiosos, mas, sim, para uma energia, uma “força superior”, não, necessariamente, advinda da religião. Esta Pedagogia tem como princípios fundamentais: 1. cada sujeito é um sujeito; 2. cada sujeito aprende no seu ritmo e à sua maneira; 3. o sujeito aprende com o erro, desde que o solucione; 4. os sujeitos aprendem melhor em equipe; 5. o sujeito é quem se modifica, porque é ele quem conhece/sabe (PEREIRA, 2007a). Destaco que as dimensões do sujeito abarcam tanto a interioridade, isto é, os “aspectos psíquicos relativos ao conhecer/saber (o cognitivo), ao fazer (motor), ao sentir (o emotivo) e ao querer (o volitivo)”, quanto à exterioridade, ou seja, aquilo que está no seu entorno, aquilo que o cerca, como o corpo, a família, a sociedade e tudo o que transcende o próprio sujeito (PEREIRA, 2007b, p. 192). Esta realidade em que vivem os sujeitos, representa, então, uma totalidade de “coisas”, inclusive outros sujeitos, que se circundam e que, de maneiras diferentes, influenciam uns aos outros. A maioria destas “coisas” gira com muita rapidez, transformam-se e dão lugar a novas “coisas”, ou, simplesmente, deixam de existir. Essa impermanência, natural da vida, desafia os indivíduos a serem capazes de se (des)construírem para se construírem e (re)conhecerem sujeitos. É neste limiar, entre a interioridade e a exterioridade, entre a desconstrução e a construção, que surge o sujeito, resultado de um processo de edificação subjetiva nas trocas cotidianas com o meio físico e psicossocial que o rodeia. Ressalto, entretanto, que, apesar da forte influência das intervenções externas, dos aspectos exteriores ao sujeito, sobre o mesmo, o processo de sua construção acontece em um só sentido, de dentro para fora, pois ninguém constrói o outro, cada um constrói a si próprio. A Pedagogia do Sujeito, portanto, não “forma” sujeitos, ela contribui para a construção de sujeitos. É preciso insistir que “formar” é uma ação que segue o 98 caminho contrário da construção, vem de fora para dentro e, por isso, dificulta o movimento do sujeito para se desenvolver, para se ultrapassar e se refletir. Ao trabalhar a construção do Tecnólogo à luz da Pedagogia do Sujeito, entendo que colaboro para a construção do sujeito-profissional, do sujeito-aluno, do sujeito-filho, do sujeito-pai, enfim, do sujeito e não, meramente, da “formação” profissional. O desenvolvimento de cada sujeito, suas maneiras de ultrapassagem, seu modo particular de refletir, de conhecer, de saber, de fazer, de sentir e de querer, manifestam-se de maneiras diferentes uns aos outros. Ainda que se compartilhe o mesmo ambiente, participe das mesmas atividades, receba os mesmos estímulos, a maneira como cada sujeito enxerga este ambiente, compreende estas atividades e responde a estes estímulos é também diferente uns dos outros. Daí, um dos motivos pelo qual acato a Pedagogia do Sujeito que, dentre outros, principia, como já mencionado, que cada sujeito é um sujeito e, como tal, aprende no seu ritmo e a sua maneira. Trata-se de uma construção individual, de um interesse que se desperta e de uma aprendizagem que se revela em condições e momentos diferentes, [...] de um conhecimento que ocorre no espaço e no tempo, uma vez que não se tem nenhuma representação sensível a não ser espacial e temporalmente determinada. Espaço e tempo seriam, então, formas da sensibilidade, isto é, as condições estruturais da sensibilidade. São os modos como o sujeito capta sensivelmente as coisas (id., p.186) Não tenho dúvida de que este espaço e tempo são os do sujeito, logo, não os são, exclusivamente, espaços e tempos escolares, pois o processo de conhecer, de saber e de produzir conhecimento não está vinculado ao ambiente escolar, fechado entre os muros das escolas, dos centros de treinamento. A educação é um processo inerente ao sujeito e que “invade” toda a sua vida. Sua finalidade, como bem disse Anísio Spinola Teixeira (1930), não se distingue, sequer, com a finalidade da vida. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 1995, p. 7). 99 Compartilho do pensamento de Teixeira e Brandão e entendo a educação para além dos bancos escolares, como uma estratégia que visa garantir desenvolvimento integral da criança, do jovem, do adulto, em suma, dos sujeitos. Todavia, percebo que este desenvolvimento está fortemente ligado com o processo formal de ensino-aprendizado escolar, na medida em que se define como um empreendimento que objetiva a produção de conhecimentos e a conquista de novos saberes. Compreendo que é difícil desvincular a educação do espaço, do tempo e do trabalho escolar. E assim também o é com a Pedagogia, um saber, solidamente, ligado a este ambiente. Como disse Potiguara Acácio Pereira, em depoimento oral concedido em 25 de Março de 2009, durante as aulas do Programa de Mestrado em Educação da UNICID, “pedagogia é saber; educação é prática com saber. Pedagogia é, pois, saber que reflete sobre a educação”. Embora conceba, tanto a educação, como a pedagogia, para além do universo escolar, para fins deste estudo, trabalho a Pedagogia do Sujeito na perspectiva da Educação formal. Desse modo, assevero que a Pedagogia do Sujeito não está centrada em conteúdos escolares rigidamente estabelecidos, em modelos de currículos inovadores, em metodologias de ensino-aprendizagem promissoras, na prática docente, mas, sim, no sujeito-aluno que, a si próprio se desenvolve em todas as suas dimensões. Para isto, reafirmo que o professor tem de ser também sujeito. A Pedagogia do Sujeito assegura que nenhuma ação externa substitui a ação do próprio sujeito em favor de sua aprendizagem e que não são conteúdos, currículos, métodos e práticas que os tornam competentes. Estes são apenas pretextos que os fazem buscar desenvolver-se em função de suas capacidades individuais. Urge à escola deixar de ser uma instituição transmissora de informações e transformar-se num espaço de análises conscientes, discussões críticas e produção de conhecimento, a partir do aluno como sujeito do seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, na perspectiva da Pedagogia do Sujeito, os conteúdos são considerados, porém, o ensino-aprendizagem não gira em torno deles, mas, sim, do sujeito-aluno que é estimulado a buscá-los para, então, conhecê-los. Na busca pelo seu próprio conhecimento, o sujeito-aluno coloca-se como elemento ativo do processo ensino-aprendizagem. Ele reflete, comunica idéias, toma decisões, tem 100 iniciativas e, neste caminhar, rompe com a habitual passividade e deixa de ser apenas receptor. Quanto ao currículo, para trabalhar a Pedagogia do Sujeito, é preciso entender que este, via de regra, vai ser sempre resultado da visão de alguém ou de uma equipe acerca de um assunto, tópico ou área do conhecimento, uma seleção, de certo, bem intencionada, mas, muitas vezes, incompleta, provisória, própria de uma região específica ou de regiões afins, de uma época, temporal, quiçá, de uma determinada demanda social e que, certamente, não dará conta de abranger tudo, de atender a todos os sujeitos, seus interesses, expectativas e necessidades de modo unânime. O processo ensino-aprendizagem, fundamentado na Pedagogia do Sujeito, considerada a unicidade deste, também não faz referência a esta ou aquela metodologia de ensino-aprendizagem, pois acredita que não há como trabalhar desta ou daquela maneira com todos os sujeitos. Acredita que cada um tem de encontrar um ou mais métodos apropriados, que se ajustem ao seu contexto, como, por exemplo, a natureza de sua área, o currículo prescrito, mínimo ou flexível a ser trabalhado, a proposta e o objetivo do ensino-aprendizagem, dentre outros elementos que o constituam. Reafirmo aqui, que métodos não podem ser empregados, aleatoriamente, sem reflexão. Trabalhar o “como” depende do “o quê?”. Eles estão sempre relacionados. É preciso, pois, encontrar maneiras de “como fazer” a partir da reflexão de “o quê fazer?”. Além disso, mesmo que se trabalhe o mesmo conteúdo, o mesmo currículo, sob uma mesma proposta de ensino-aprendizagem, dentro de um mesmo campo profissional, sabe-se que os sujeitos são diferentes. Assim, além de se trabalhar o ”como” a partir da reflexão do ”o quê?”, é preciso considerar, também, o ”quem?”. Isto, entretanto, não significa que é impossível absorver métodos de determinados contextos e aplicá-los a outros, desde que ajustados, quando e, se necessário. Observado este mesmo direcionamento, a Pedagogia do Sujeito não referencia uma prática docente específica ou um conjunto delas. Ela entende que toda prática docente, mesmo quando apresenta êxito, não pode ser meramente replicada de um contexto para outro, pois este movimento requer quase que todo o tempo de ajustes, adequações, de reflexão na ação e toda ação, por sua vez, emerge a partir de um dado e único momento. 101 De uma maneira geral, a Pedagogia do Sujeito é, pois, contra o exemplo, pois sustenta que cada um tem de encontrar a sua maneira de construir-se e reconhecerse sujeito e, igualmente, de colaborar para a construção e o reconhecimento de outros sujeitos. A ela é imprescindível que todos aqueles envolvidos no processo ensino-aprendizagem se construam e se reconheçam sujeitos. Nesse sentido, torno a repetir que não há como encontrar um conteúdo, um currículo, uma metodologia, uma prática que promova o aprendizado de maneira uniforme. Cada um desses elementos é encarado de modo único por cada sujeito, constituem valores diferentes para cada um deles. Por isso, concordo que o foco deve estar no sujeito, que precisa ser capaz de encontrar seu próprio caminho na busca pelo saber. Estas são as bases da Pedagogia do Sujeito e é ela que tem me acompanhado nesta árdua, porém, prazerosa missão de contribuir com a construção de profissionais que saibam, acima de tudo, construir-se e reconhecerem-se sujeitos. Embora acredite que esta contribuição valha para todo e qualquer profissional, a qualquer tempo, em qualquer espaço, volto-me para a construção dos Tecnólogos, cujos cursos estão organizados no eixo tecnológico Informação e Comunicação e tomo como referência os graduados pelos CSTs em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Gestão da Tecnologia da Informação (GTI) e Redes de Computadores (RC) da UNICID. Os CSTs, de modo geral, são largamente conhecidos como cursos de menor duração, objeto de “formação” de profissionais especializados em determinados eixos tecnológicos, voltados, habitualmente, para uma gama de atividades profissionais, próprias de uma ou mais ocupações profissionais, com capacidades específicas para o seu desempenho. A respeito dos eixos tecnológicos, vale destacar que estes substituem a antiga tipologia de áreas profissionais, constante no Anexo A do Parecer CNE/CES nº 436/2001, que dispõe sobre os Cursos Superiores de Tecnologia – Formação de Tecnólogos, definidas para organizar a oferta dos CSTs. Esta nova forma de organização dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação, por eixos tecnológicos, encaminhada pelo Parecer CNE/CES nº 277, de 07 de dezembro de 2006, definiu, em substituição às vinte áreas profissionais, dez destes eixos, sendo eles: I - Ambiente, Saúde e Segurança; 102 II - Controle e Processos Industriais; III - Gestão e Negócios; IV - Hospitalidade e Lazer; V - Informação e Comunicação; VI - Infra-estrutura; VII - Produção Alimentícia; VIII - Produção Cultural e Design; IX - Produção Industrial e X Recursos Naturais. No Parecer CNE/CES nº 277/06 há, também, a justificativa de que esta compactação “favorece a reestruturação disciplinar, evitando redundâncias, inflexibilidade curricular e modernizando a oferta de disciplinas. Uma das vantagens dessa nova organização é a possibilidade de transitar entre cursos semelhantes com mais facilidade (BRASIL, 2008, p. 335)”. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, aprovado pela Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006, e elaborado pelo MEC, em parceria com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), cujo principal objetivo é organizar e orientar a oferta de cursos CSTs, apresenta, atualmente, 112 graduações organizadas em 13 eixos tecnológicos, dentre eles, o eixo Informação e Comunicação que compreende tecnologias relacionadas à comunicação e processamento de dados e informações. Abrange ações de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à informática e telecomunicações. Especificação de componentes ou equipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação e configuração, realização de testes e medições, utilização de protocolos e arquitetura de redes, identificação de meios físicos e padrões de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de constante atualização tecnológica, constituem, de forma comum, as características deste eixo. O desenvolvimento de sistemas informatizados desde a especificação de requisitos até os testes de implantação, bem como as tecnologias de comutação, transmissão, recepção de dados, podem constituir-se em especificidades desse eixo (BRASIL, 2010c, p. 48). Como professora atuante neste eixo, mais especificamente, nos CSTs em ADS, GTI e RC, coordenados pela área de Informática/Computação da UNICID, entendo e ressalto que a redução focada no processo de construção destes Tecnólogos, permite-me abrilhantar detalhes de seus processos de construção, trazendo exemplos “vivos” de atividades de trabalho, percepções e resultados. Antes, entretanto, de me aprofundar nas questões desta construção, faço conhecer um pouco das atividades laborais mais comuns destes profissionais. Além 103 disso, faço referência às principais leis, decretos e pareceres que embasaram a Educação Profissional e Tecnológica, modalidade esta, onde estão contemplados, dentre outros, os CSTs que conduzem à graduação de Tecnólogos. Faço-o, não com a intenção de realizar um registro histórico, mas, por meio deste, compreender o contexto em que se organizaram tais cursos e, conseqüentemente, no qual emergiram os profissionais por eles graduados. As atividades de emprego ou trabalho dos Tecnólogos em ADS, TI e RC, são reconhecidas, nomeadas e codificadas, por exemplo, pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) – 2002, conforme mostra a tabela elaborada e apresentada a seguir. Tabela 1 Atividades, Títulos e Família Ocupacional, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações Fonte: CBO 2002 104 O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, referido há pouco, também indica atividades de emprego para estes profissionais, como mostra a tabela elaborada e apresentada a seguir. Tabela 2 Sumário de Perfil do Egresso, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia Embora o Catálogo e a CBO apresentem uma gama de atividades profissionais pertinentes aos Tecnólogos em ADS, GTI e RC, sabe-se que a profissionalização é um processo de transformação dinâmico, impossível de ser instituído, decretado, regulamentado, estabelecido, por leis, decretos, pareceres, resoluções etc., haja vista a constante evolução do conhecimento e o surgimento de novos espaços de atuação profissional. Isto posto, é importante considerar que os perfis, propostos, tanto pela CBO como pelo Catálogo, oferece diretrizes que, dentre outras, sugerem composições de matrizes curriculares, fundamentam o estabelecimento de estratégias de ensinoaprendizagem e orientam na tomada de decisões, contudo, não esgotam a infinidade de possibilidades de desempenho e demanda profissional. 105 Toda essa organização, reorganização e classificação são, consideravelmente, recentes, todavia, a possibilidade de implantação de cursos desta natureza, configurados, pois, para “formar” profissionais especializados em determinados eixos tecnológicos, embora, à época, não se utilizasse esta tipologia, encontra-se respaldada por lei desde a LDB nº 4.024/61 que permitiu, na forma de seu Art. 104, “[...] a organização de cursos ou escolas experimentais, com currículos, métodos e períodos escolares próprios [...]” (BRASIL, 1961), com apenas uma ressalva, a qual condicionava esta organização à prévia autorização do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), antecessor do atual Conselho Nacional de Educação, órgão colegiado atuante, instituído pela Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que presta assessoramento ao MEC, “de forma a assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional” (BRASIL, 1995). Apesar dessa possibilidade, o que surgiu primeiro, no início da década de 60, foi uma proposta do Departamento de Assuntos Universitários (DAU), do MEC, para a criação do curso de Engenharia de Operação, uma modalidade de ensino superior mais rápida, que poderia ser efetivada em três anos, ao invés dos cincos anos do tradicional curso de Engenharia. O Engenheiro de Operação, supôs-se, atenderia “demandas da indústria, em especial, da automobilística” que passava a rogar, em virtude do incessante desenvolvimento tecnocinetífico, de “um profissional mais especializado em uma faixa menor de atividades, capaz de encaminhar soluções para os problemas práticos do dia a dia da produção”, que pudesse ocupar “cargos de chefia” e orientar “na manutenção e na superintendência de operações” (BRASIL, 2008, p. 257). Em 1963, a proposta do DAU para a criação dos cursos de Engenharia de Operação foi aprovada pelo CFE (Parecer CFE nº 60/63) e, dois anos depois, o Parecer CFE nº 25/65 fixou um currículo mínimo para o curso de Engenharia de Operação, com a ressalva de que o mesmo não fosse criado e ofertado “fora dos meios industriais de significação aceitável” (id., p. 257-258). Oficializava-se então a criação de um curso superior com currículo reduzido, se comparado com o currículo da graduação plena em Engenharia, voltado às especificidades requeridas pelo setor produtivo e que “formaria” profissionais, supostamente, insisto, mais especializados em suas atividades profissionais. 106 Desde a sua proposição (1962) até sua revogação (1977), o curso de Engenharia de Operação enfrentou uma série de problemas, que impediram sua continuidade. Em 1971, uma comissão de especialistas formada pelo MEC/DAU, organizada para “estudar o ensino da engenharia”, constatou que o “engenheiro de operação não tinha mais lugar nas indústrias”. Isto posto, recomendou a extinção gradual desses cursos e a alteração de sua denominação para Engenharia Industrial, com conseqüente ajuste de currículo e carga horária e os equiparou com as demais habilitações dos cursos de Engenharia plena (id., p. 260). Mais tarde, em 1976, o CFE apresentou uma análise detalhada dos problemas que levaram à extinção dos cursos de Engenharia de Operação (Parecer CFE nº 4.446/76) e relacionou diversos argumentos, que indicaram falta de compreensão quanto à natureza desse curso como, por exemplo, a simples tentativa de compactação dos cursos tradicionais de Engenharia, a concorrência dentro de uma mesma instituição entre estas duas modalidades de ensino da Engenharia e, também, a incapacidade de reconhecer as diferenças entre “o curso de engenharia de operação com cursos de formação de tecnólogos” (id., p. 261), falta essa, que se pode constatar, até mesmo, em documento oficial do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), órgão representativo que regulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas áreas que representam e que discriminou pela resolução nº 218/73, as mesmas atividades profissionais, tanto para o “Engenheiro de Operação” (Art. 22), quanto para o “Técnico de Nível Superior ou Tecnólogo” (Art.23) (CONFEA, 1973, p. 4-5). Convêm destacar, ainda, duas outras causas que contribuíram para a descontinuidade desses cursos: primeiro, o currículo mínimo estabelecido pelo Parecer CFE nº 25/65 que, apesar de contemplar componentes curriculares voltados aos diversos ramos da engenharia, propôs um perfil profissional dirigido, principalmente, para a engenharia mecânica; segundo, o corporativismo dos engenheiros plenos que defendiam que o título de engenheiro concedido ao Engenheiro de Operação provocaria “confusões” e favoreceria “abusos” (BRASIL, 2008, p. 258). Na década de 60, antes mesmo da extinção dos cursos de Engenharia de Operação, importantes medidas econômico-governamentais, tentaram fazer evoluir, 107 dentre outros intentos, também, o ensino superior brasileiro, com conseqüentes reflexos para o ensino profissional e para o surgimento dos CSTs. Em 1965, durante governo Castello Branco (1964-1966), o então ministro do Planejamento, Roberto de Oliveira Campos (1917-2001), lançou o Programa de Ação Econômica de Governo (PAEG). Cunha (2007, p.68) comenta que “foi nesse plano que a educação passou a ser oficialmente definida como ‘capital humano’, razão de sua inclusão como item de um plano de ação econômica” e que sua orientação apontava que “seria necessário abandonar o critério da demanda social, que teria presidido a expansão do ensino superior, por um critério econômico regionalizado que levasse em conta a demanda dos três setores de produção”. É desta maneira que o final da década de 60 e início da década de 70 marcam, de forma concomitante, o desmantelamento dos cursos de Engenharia de Operação e a ascensão dos cursos de Formação de Tecnólogos que, mais tarde, com propostas reformuladas, principalmente, no que tange à sua política de estímulo, passaram a receber a denominação de Cursos Superiores de Tecnologia. Em São Paulo, no auge do movimento estudantil, que culminou com a reforma universitária, o então governador do Estado, Roberto Costa de Abreu Sodré, pela Resolução nº 2.001/68, publicada no Diário Oficial, de 16 de Janeiro de 1968, determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar “a viabilidade da implantação gradativa de uma rêde (sic) de cursos superiores de tecnologia, com duração de dois anos e de três anos”, que, à época, deveria apresentar suas recomendações no prazo de 30 dias (BRASIL, 1968a, p. 3). Este grupo de trabalho, composto por Antonio de Carvalho Aguiar, José Bonifácio de Andrade e Silva Jardim, Octavio Gaspar de Souza, Paulo Ernesto Tolie, Urbano Ernesto Stumpf, Walter Borzani e Walter Costa, orientou-se, tomando como princípios, a procura de novas direções para o ensino superior e sua diversificação, o acréscimo de oportunidade aos estudantes, a não omissão da educação humanística, a possibilidade de continuidade dos estudos, inclusive, em outros graus universitários, bem como, a implantação voltada a locais onde se dispusessem de recursos humanos e materiais necessários à sua disponibilidade (BRASIL, 1968a) e, em 19 de fevereiro de 1968, o grupo encaminhou ao governador do Estado o relatório por eles produzido (MOTOYAMA, 1995). 108 Após estudo, o grupo concluiu que [...] ‘as faculdades de tecnologia, com programas de alto padrão acadêmico, poderão oferecer a mais ampla variedade de cursos, atendendo a um tempo às necessidades do mercado de trabalho e às diferente aptidões e tendências dos estudantes, sem se circunscrever aos clássicos e reduzidos campos profissionais que ainda caracterizam a escola superior brasileira’ (BRASIL, 2008, p. 259). No ano seguinte, em 1969, criou-se a primeira Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a Fundação Educacional de Bauru (FEB) que, mais tarde, foi incorporada à atual Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Ainda, neste ano, criou-se, também, na capital, o Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEETSP), com a finalidade de “articulação, realização e desenvolvimento da educação tecnológica nos graus médio e superior de ensino” (MOTOYAMA, 1995, p.9). Em 1970, por meio do Parecer CEE/SP nº 50/70, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP) autorizou a instalação e o funcionamento dos primeiros cursos de tecnologia do CEETSP, [...] ressaltando que ‘(...) o tecnólogo virá preencher a lacuna geralmente existente entre o engenheiro e a mão de obra especializada (...) deverá saber resolver problemas específicos e de aplicação imediata ligados à vida industrial...´ e que ‘vem a ser uma espécie de ligação do engenheiro e do cientista com o trabalhador especializado (...) e está muito mais interessado na aplicação prática da teoria e princípios, do que no desenvolvimento dos mesmos (...)’ (BRASIL, 2008, p. 260). O Centro, que em 1973, recebeu o nome de Paula Souza, em homenagem ao educador e político Engº Antonio Francisco de Pauza Souza (1843-1917), passou a denominar-se Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), comumente referenciado como Centro Paula Souza. É, desde sua criação, um dos mais importantes pólos “formadores” de Tecnólogos neste Estado. Embora encontre certa semelhança nos perfis profissionais do Tecnólogo e do Engenheiro de Operação, principalmente, no que diz respeito à intencionalidade de sintonizá-los com a dinâmica do setor produtivo, a verdade é que tanto a oferta, quanto a procura pelos cursos de graduação superior tecnológica, não apenas em 109 instituições públicas, a exemplo do CEETEPS, mas, também, na rede privada, vêm apresentando crescimento constante em nosso país. No primeiro semestre de 2010, o próprio Centro Paula Souza anunciou a maior expansão de sua história, em número, tanto de unidades, quanto de vagas. A diretora superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, afirmou numa entrevista à Revista do Centro Paula Souza, em meados do primeiro semestre de 2010, que as metas estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, no início de 2007, de criação de 100 mil matrículas nas Escolas Técnicas (Etecs) e duplicação do número de Faculdades de Tecnologia (Fatecs), de 26, em 2006, para 52, em 2010, foram alcançadas. No que diz respeito, especificamente, à graduação superior tecnológica ofertada pelas Fatecs, o atual coordenador do ensino superior do Centro Paula Souza, Ângelo Cortelazzo, afirmou, à época, que em 2010 as Fatecs disponibilizarão mais de 18 mil vagas (Revista do Centro Paula Souza, 2010). Convém observar que o Centro Paula Souza divulga, por intermédio de seu website, que, atualmente, mantém 51 Fatecs e, não, 52, como afirmou Laura Laganá. Quanto ao número de vagas, o espaço de notícias deste mesmo website registra, de fato, crescimento no número de vagas oferecidas pelas Fatecs, de 7.715 (1º semestre/2009), para, 8.085 (2º semestre/2009), 9.190 (1º semestre/2010), 10.030 (2º semestre/2010), 10.250 (1º semestre/2011) e 10.860 (2º semestre/2011), contudo, convém, também, observar que são números bem menores, se comparados com a projeção explicitada por Ângelo Cortelazzo, de 18 mil vagas. Na UNICID, a oferta no número de CSTs, independente de eixo tecnológico, também apresentou elevado crescimento, desde 1997, ano em que o primeiro destes cursos foi oferecido pela instituição. Já, os números totais de vagas oferecidas, neste mesmo período, em específico, para os candidatos dos CSTs em ADS, GTI e RC, mantiveram-se, praticamente, constante, em média, 60 vagas para ADS, 40 para GTI e 60 para TRC, diferente, pois, do comportamento que se pôde observar no caso do Centro Paula Souza, ainda que este não tenha apresentado números específicos para estes cursos. Num contexto geral, dados do Censo da Educação Superior 2008 revelaram que o número de cursos voltados à graduação superior tecnológica, ofertados por universidades, centros universitários e faculdades, quase setuplicou. Os números “saltaram” de 636, em 2002, para 1.142 (2003), 1.804 (2004), 2.525 (2005), 3.037 110 (2006), 3.702 (2007) e 4.355, em 2008. Os dados mostraram, ainda, ritmo de crescimento, predominantemente, desacelerado, ou seja, registrou-se a cada ano, com exceção do período de 2006 a 2007, crescimento desacelerado quanto ao número de cursos desta modalidade. Percentualmente, esta desaceleração foi de 79,6%, de 2002 para 2003, 58% (2003-2004), 40% (2004-2005), 20,3% (2005-2006), uma leve acelerada de 21,9% (2006–2007) e, novamente, declínio, de 17,6% de 2007 para 2008 (BRASIL, 2009). p.11 Com relação ao número de vagas, registrou-se, neste mesmo período, o mesmo panorama. A quantidade de vagas aumentou de 65.903, em 2002, para 124.749 (2003), 200.458 (2004), 262.468 (2005), 318.962 (2006), 393.695 (2007) e 464.108, em 2008, o que implica numa taxa de crescimento de 89,3%, de 2002 para 2003, 60,7% (2003-2004), 30,9% (2004-2005), 21,5% (2005-2006), uma leve acelerada de 23,4% (2006–2007) e, novamente, declínio, com 17,9% de crescimento, de 2007 para 2008 (BRASIL, 2009). p.20 Os resultados apontados pelo Resumo Técnico do Censo da Educação Superior de 2009 não permitiram acompanhar esta amostragem visto que os dados relativos à evolução do número de cursos na graduação superior foram apresentados de modo sintetizado, independente do grau acadêmico (bacharelado, licenciatura ou tecnológico). O Resumo trouxe, apenas, a informação de que “os cursos de graduação tiveram um aumento de 13% em relação ao ano de 2008” (BRASIL, 2010d, p. 12). O número exato de vagas oferecidas na graduação superior tecnológica também não pôde ser identificado com exatidão neste documento, visto que o mesmo apresentou um número total de vagas, de 4.726.394, e que incluía todos os cursos superiores de graduação, presenciais e a distância. Cabe ainda destacar que, dos 4.355 cursos superiores de graduação tecnológica, assinalados no ano de 2008, 582 pertenciam ao setor público, divididos em 343, 171 e 68 para a rede pública federal, estadual e municipal, respectivamente. Os 3.773 restantes pertenciam à iniciativa privada, ou seja, aproximadamente, 86,64%, que indica grande interesse do setor privado por este modelo de organização acadêmica (BRASIL, 2009). P.36 O Censo da Educação Superior de 2009, de certa forma, reafirma esta tendência, quando observa que o número de matrículas nos cursos tecnológicos é mais acentuado nas instituições privadas do que nas públicas (BRASIL, 2010d). 111 É possível observar, com base nos dados da tabela elaborada e apresentada a seguir, que, apesar de sua maior representatividade, o setor privado foi também responsável pelo maior número de vagas ociosas. Tabela 3 Número de Vagas e Ingressantes na Educação Tecnologia, segundo a categoria administrativa Brasil (2002 – 2008) Fonte: MEC/INEP/DEED Nota-se, ainda, com base nos dados explicitados na Tabela 3, que o crescimento, predominantemente, desacelerado não aconteceu apenas em número de cursos e vagas, mas também, no número de ingressantes, com exceção de alguns surtos positivos, tanto no setor público, como no privado. Na UNICID, ao analisar a Tabela 4, elaborada com base em um período mais recente, tem-se um outro quadro, que mescla crescimento desacelerado, como mostra os dados do Censo, com períodos de brusca desaceleração. Tabela 4 Número de Vagas e Ingressantes nos CST em ADS, GTI e RC da UNICID (2009 – 2011) Fonte: UNICID – Diretoria de Informática/Computação 112 Importante destacar que todo o panorama exposto não se aplica, exclusivamente, à educação profissional tecnológica de graduação, mas, sim, à Educação Superior Brasileira. O número de cursos superiores de graduação, de maneira geral, apresentou, neste mesmo período, crescimento desacelerado de, aproximados, 14,26%, de 2002 para 2003, 13,32% (2003-2004), 9,46% (2004-2005), 8,30% (2005-2006), 6,28% (2006–2007) e 5,24% (2007-2008) (BRASIL, 2009). De 2008 para 2009, estes cursos tiveram um crescimento de 13%. A taxa de ocupação também apresentou, neste mesmo período, crescimento, predominantemente, desacelerado, visto que o número de vagas ofertadas esteve sempre abaixo do número de ingressantes (BRASIL, 2010d). p.10 – 12,15,17 Profissionais do setor educacional apontam uma série de fatores responsáveis por este quadro, dentre eles, a concentração do segmento e a saturação do mercado do ensino superior brasileiro, principalmente, no plano da iniciativa privada. A concentração do segmento diz respeito aos processos de fusão entre instituições de ensino e aquisições de umas pelas outras. Constitui-se, segundo os especialistas, tendência que provoca redução no número de instituições e, supostamente, no número de cursos e matrículas. A diretora de estatísticas educacionais do INEP, Maria Inês Pestana, em entrevista à Revista Ensino Superior, de maio de 2009, alegou que a queda do crescimento de novas instituições de ensino superior brasileiras, comprovava esta tendência (Revista Ensino Superior, 2009). Ryon Braga, consultor econômico e especialista em gestão de faculdades, um ano depois, em maio de 2010, numa outra entrevista à mesma revista, fez uma previsão e afirmou, à época, que, em cinco anos, apenas 43% das pequenas faculdades existentes continuarão de portas abertas. Previu, ainda, que, no prazo de dez anos, apenas 16 grandes grupos controlarão 80% das matrículas em instituições privadas de ensino superior (Revista Ensino Superior, 2010). Com relação à saturação do mercado, diz-se que, vagas ociosas, também, representam sinal desta saturação (ABOP, 2009; Jornal Gazeta do Sul, 2009; GARCIA, 2005), sobretudo, na rede privada. Para conclusões mais apropriadas sobre essa questão, é necessária uma análise detalhada, mais profunda de outros fatores que poderiam exercer influência no preenchimento de vagas ofertadas como, 113 por exemplo, o nível de aquecimento da economia brasileira, as políticas governamentais de incentivo à educação superior, os padrões regionais e globais de demandas, dentre outras, e que, de certo, me desviariam do escopo deste trabalho. Assim, em vista do exposto, tomei como referência dados e informações resultantes do Censo da Educação Superior 2008 e 2009, além dos dados da UNICID, relativos aos CST em ADS, GTI e RC, não somente para comprovar a aceitação dos cursos voltados à educação profissional tecnológica de graduação, assinalados há pouco, mas, também, para discutir sobre a “conquista” de seu espaço em nosso país que, de certa forma, considero tardia, ao compará-la, por exemplo, com a Inglaterra que, desde 1956, como assinala Motoyama (1995), já contava com os Colleges of Advanced Technology, escolas, inclusive, que serviram de molde para o estudo de viabilidade solicitado por Sodré. Até que ponto está “conquista” foi, de fato, alcançada é, para mim, uma questão em aberto, principalmente, porque ainda há os que optam pelos CSTs, alicerçados por razões que não vão de encontro com seus interesses pessoais e profissionais. Ainda hoje, observo, dentre meus alunos, aqueles que decidem realizar um Curso Superior de Tecnologia (CST), independente do eixo tecnológico, atraídos pelo preço e duração estimada reduzidos e, desta forma, sustentam suas “escolhas” com base em uma série de razões que não as justificam. Verifico, todavia, ao questionar todos eles, que a quantidade dos que indica os custos com o curso e/ou a sua duração, como principais motivos de suas “escolhas”, vêm diminuindo a cada semestre letivo. Em contrapartida, constato, que cresce o número de alunos que escolhem os CSTs atraídos pela suposição da rápida empregabilidade. Uma pesquisa recente, publicada no primeiro semestre de 2009, resultante da Dissertação de Mestrado de Andréa de Faria Barros Andrade, Diretoria de Regulação e Supervisão de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, confirma e, de certa forma, amplia esta minha constatação, uma vez que os dados resultantes desta pesquisa, cujos questionários foram aplicados em instituições de ensino público e privado, distribuídas entre 10 Estados da Federação – Tocantins, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal, Santa 114 Catarina e Paraná –, trouxeram resultados similares ao que pude observar dentre meus alunos, embora não os tenha registrado. Nesta pesquisa, Andréa buscou identificar, dentre os 625 questionários respondidos por alunos inscritos em processos seletivos para CSTs, além de informações gerais, como, sexo, idade, estado civil, escolaridade, situação empregatícia, renda média familiar etc., os motivos que os fizeram escolher um CST, as eventuais dúvidas sobre suas escolhas e, ainda, a opinião de seus familiares ou amigos com relação a estas escolhas. Aqui, interessa verificar os principais motivos que justificaram a escolha de CSTs pelos respondentes. As alternativas que mensuraram estes motivos, uma vez permitido pelo questionário aplicado, a propósito, citar mais de uma, foram agrupadas em seis categorias de análise, sendo elas: Custos (6% de indicação), Duração (20% de indicação), Características do CST (23% de indicação), Influência externa (abaixo de 10% de indicação), Perspectiva de inserção laboral (45% de indicação) e Valorização social do diploma (41% de indicação). Em síntese, estes resultados mostram, como pude perceber, que os custos e a duração associados aos CSTs já não são mais os principais motivos que explicam sua escolha. Com relação à perspectiva de inserção laboral, oportuno observar que, tanto os resultados desta pesquisa, como minhas observações, indicam este como o principal motivo da escolha pelos CSTs. Neste ponto, convém lembrar que a educação não garante emprego, porém, propicia, em grande parte, maiores oportunidades àqueles que a concebem como parte de sua construção. Embora haja maior conhecimento e aceitação destes cursos, observo, também e, neste caso, não me refiro, exclusivamente, a alunos, que os CSTs ainda carregam o estigma de impossibilitarem ultrapassar a barreira do serviço público, de se limitarem à “formação” de operadores de máquinas, de executores, de serem cursos, meramente, informativos, de se absterem à “formação” científica, e, principalmente, de submeterem a educação à lógica dos mercados de trabalhos, ao mesmo tempo em que se diz não qualificarem o ingressante para estes mesmos mercados. Constata-se isso, facilmente, em editais para Concurso Público de empresas como a Petrobrás, por exemplo, nos quais os CSTs e, por conseqüência, os profissionais por eles graduados, são, deliberadamente, definidos como não aceitos. 115 Além disso, há, as chamadas de marketing de inúmeras instituições de ensino que alegam, dentre outros, que os CSTs são oferecidos para suprir as necessidades do mercado e que têm formato mais compacto e prático. Faço questão de ressaltar que, parte desta imagem dos CSTs, aconteceu e, ainda acontece, principalmente, devido à desinformação e o desentendimento de suas propostas e, neste sentido, permito-me apontar, a partir de normativos que embasaram a Educação Profissional e Tecnológica, alguns indícios que justificam essa falta de entendimento. Dentre eles, valho-me da Lei Federal nº 5.540/68 que, dentre outras providências, fixou normas de organização e funcionamento para o ensino superior e sua articulação com a escola média, do Decreto Federal nº 2.208/97 e de recortes dos Pareceres CNE/CES nº 436/2001, que Trata de Cursos Superiores de Tecnologia – Formação de Tecnólogos, e CNE/CP nº 29/2002, que Trata das Diretrizes Curriculares Nacionais no Nível de Tecnolólogo, inclusive, no caso desse último, reproduzo partes de citações que, aqui, já foram transcritas por completo. Por último, refiro-me a Resolução CNE/CP nº 3/2002, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Tomo de início a Lei Federal nº 5.540/68, também conhecida como Lei da Reforma Universitária, ainda que revogada pelo Art. 92 da LDB nº 9.394/96, pois considero que ao que à época foi estabelecido por seu intermédio, possa ter contribuído para o desentendimento que acima me refiro, em particular, no que diz respeito ao período de duração estabelecido aos cursos profissionais. O caput do Art. 23 define que os “cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à duração, a fim de corresponder às condições do mercado de trabalho”. Já, o parágrafo primeiro do mesmo artigo define que “serão organizados cursos profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior” (BRASIL, 1968b, grifos meus). O texto da lei impossibilita um juízo perfeito acerca do que nele se afirma, pois, enquanto o caput do referido artigo define que a duração dos cursos dependerá de condições do mercado de trabalho, o parágrafo primeiro do mesmo artigo, determina que a duração seja curta, deixando dúvidas do quanto esta duração poderia variar, ainda que o fizesse em função desse mercado. 116 Não é, pois, sem propósito que, dois anos depois, o CFE já apresentava parecer (Parecer CFE nº 160/70), que estabelecia que os CSTs, deveriam ter a duração que lhes fosse precisa e que a denominação de “curta duração” era indevida. Enfatizava, ainda, que o diferencial estariam nas “características próprias de um curso voltado para a realidade tecnológica do mundo do trabalho, em condições de responder mais rapidamente às suas exigências” e que a duração, tida, neste caso, como secundária, deveria ser aquela que fosse “necessária em função do perfil profissional de conclusão pretendido pelo curso em referência” (BRASIL, 2008, p. 262). Outro indício da falta de clareza da proposta destes cursos pode ser apontado a partir da conclusão de que o grupo de trabalho, instituído por Sodré (1968), apresentou, quando foi designado para estudar a viabilidade da oferta dos CSTs no Estado de São Paulo. O grupo, ao viabilizar tais cursos, apontou que os mesmos atenderiam “[...] a um tempo às necessidades do mercado de trabalho e às diferentes aptidões e tendências dos estudantes [...]” (id., p. 259, grifos meus). Embora favorável, a conclusão do grupo permitiu que se entendessem estes cursos como aqueles voltados para a “formação” de profissionais finalísticos e provisórios, que cobririam uma lacuna “a um tempo”, enquanto este tempo não os fizessem desnecessários, como se fossem objetos descartáveis, no sentido, daquilo que é necessário a partir de um dado momento e por um tempo provisório. Para ressaltar a fragilidade desta justificativa, remeto-me à epígrafe deste capítulo, quando ressalta que não é sujeito aquele que se coloca na posição de objeto. Neste mesmo parecer, há também a ressalva assinalada pelo CEE/SP nº 50/70, em 1970, quando da autorização da instalação e do funcionamento dos primeiros cursos de tecnologia do CEETSP. Parte dela ressalta que “[...] o tecnólogo virá preencher a lacuna geralmente existente entre o engenheiro e a mão de obra especializada [...]” (id., p. 260, grifos meus). Seguindo o mesmo direcionamento do CEE/SP, em 1974, o CFE, por intermédio do Sétimo Seminário de Assuntos Universitários, concluiu que os CSTs, “[...] conducentes ao diploma de tecnólogo, deverão ter currículo próprio, definido e terminal, porque correspondem às necessidades deixadas a descoberto pelos cursos tradicionais de graduação plena” (id., p. 262-263, grifos meus). 117 Seja para o preenchimento de lacunas ou para a cobertura de necessidades deixadas a descoberto, ambos os Conselhos, tanto o Estadual de São Paulo, quanto o Federal, ao explicitarem suas justificativas em prol da “formação” do tecnólogo e da oferta dos CSTs, deixaram espaço para uma concepção do tecnólogo como profissional intermediário, posto numa situação inferior à do engenheiro e, também, aprisionado, sentenciado a agir entre supostos limites de atuação profissional infundados, estabelecidos, neste exemplo, um para o engenheiro, outro para o tecnólogo, e outro ainda para a mão de obra especializada que, neste caso, julgo tratar-se do técnico de nível médio. Esses profissionais, sejam eles, engenheiros, tecnólogos ou técnicos, são todos especialistas e, uma vez especialista, o profissional, independente do título e grau de instrução que possui, está, supostamente, dotado de uma especialização que não deve intimidá-lo, não deve aprisioná-lo, não deve segregá-lo. Retomando a ressalva feita pelo CEE/SP nº 50/70, no que diz respeito à lacuna não preenchida pelos engenheiros e a mão de obra especializada, considero, ainda, que ela não deprecia apenas os tecnólogos, mas, também, os engenheiros, pois, ao apontar a presença de um espaço não preenchido por este último, deixa dúvidas se o engenheiro não tinha competência para, ou, simplesmente, rejeitava executar tarefas destinadas a outrem, como se estas o colocassem numa situação de desprestígio, de inferioridade. Por último, o final desta mesma ressalva assinala que o tecnólogo “[...] está muito mais interessado na aplicação prática da teoria e princípios, do que no desenvolvimento dos mesmos” (id., p. 260, grifos meus), o que sugere um distanciamento entre teoria e prática e coloca o tecnólogo, desta vez, não como um profissional em posição inferior a outro, mas, de uma maneira geral, como alguém desinteressado na compreensão dos porquês, um robô, programado para realizar um determinado conjunto de tarefas, o mero executor, que faz sem refletir sobre aquilo que faz. Não obstante a informação contraditória contida na Lei Federal nº 5.540/68, a incongruência da justificativa do grupo de trabalho, que viabilizou a oferta dos CSTs, sobretudo, diante dos princípios que nortearam os estudos deste grupo, e a visão reducionista apresentada pelos Conselhos Estadual e Federal, passados quase trinta anos, o texto do Decreto Federal nº 2.208/97, tomado de um caráter 118 economicista, decretou que a Educação Profissional (termo ainda empregado em 1997), de uma maneira geral, tinha como objetivos I – promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; II – proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis médio, superior e pós-graduação; III – especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalho em seus conhecimentos tecnológicos; IV – qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho (BRASIL, 1997, grifos meus). Todos estes objetivos, a mim causam surpresa, pois parecem estar muito mais preocupados em atender o trabalho, ao invés do trabalhador. Colocam este último em segundo plano, limitam-no, condicionam-no a desenvolver-se, com vistas, somente ao trabalho. Trabalhar é uma atividade humana, uma ação transformadora, um impulso natural, entretanto, o trabalhador precisa manter uma relação de reciprocidade com seu trabalho e isto significa que ele não tem de se desenvolver em função, exclusivamente, deste, mas sim, de si mesmo, de sua existência, de sua sabedoria e, assim, tornar-se-á capaz de desempenhar uma gama inesgotável de atividades, de diferentes níveis de complexidade e âmbitos, inclusive, o profissional. Dos quatro objetivos decretados, o terceiro, em particular, surpreende-me, ainda mais ao assinalar que o que se precisa “especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalho em seus conhecimentos tecnológicos”, quando, na verdade, precisaria pôr em voga a especialização, aperfeiçoamento e atualização, no mínimo, do trabalhador, pois o importante é que o processo educativo contribua, primeiramente, para o desenvolvimento do trabalhador e não do trabalho, visto que o primeiro é quem aperfeiçoa e atualiza o segundo e, também, é ele quem adota uma especialidade. Ressalto que, por detrás de todo trabalho, existe um trabalhador, operário, engenheiro, cientista, técnico, tecnólogo, enfim, alguém que não precisa apenas 119 conhecer, mas, sim, ter consciência de seu conhecimento, de seu ambiente e de sua própria existência. Não quero com isso reduzir a importância do trabalho, nem do produto que se obtém em conseqüência deste, apenas advertir que o processo educativo deve colaborar para que o trabalhador enxergue a si próprio, antes de enxergar o seu trabalho. Passados quatro anos após a determinação do Decreto nº 2.28/97, quando, na verdade, os CSTs já estavam em pleno funcionamento, tanto nas redes publicas, como nas privadas, uma comissão é instituída para analisá-los. Após análise, apresenta, por intermédio do Parecer CNE/CES nº 436/2001, uma série de considerações a respeito de uma “educação para o trabalho”, que não conquistou a todos, de uma profissionalização, que se limitou ao treino e à produção, de um mundo do trabalho exigente de novas formas de organização, de gestão, de produção, de relações econômicas e, conseqüentemente, de novos profissionais, dinâmicos, versáteis, adaptáveis. Em meio a essas considerações, impõe a superação do enfoque assistencialista, impregnado na concepção de Educação Profissional (termo ainda empregado em 2001) e sugere uma preparação profissional que vá “além do domínio operacional de um determinado fazer”, com “compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões” (BRASIL, 2008, p. 227, grifos meus). Embora haja mudança significativa na concepção do profissional, agora, alguém que se preocupa com o saber-fazer, com visão mais abrangente, com capacidade de mobilizar, transformar, inovar e empreender, ainda identifico um direcionamento voltado ao atendimento dos processos produtivos e dos serviços e não do desenvolvimento integral do profissional. Noto, também, preocupação com a valorização do trabalho e não do trabalhador, do saber-fazer, que ignora o porquê de saber-fazer. Trata-se da concepção de alguém que, agora, se reconhece como parte importante do processo produtivo, que não é mais visto como uma máquina, que colabora com o desenvolvimento de um produto, mas que ainda enxerga este produto, antes de si próprio. E, assim, passa a idealizar uma “formação” que não mais prepare para um conjunto específico de tarefas, mas, para outro conjunto destas, de certo, um pouco maior, que além do fazer, tenha compreensão global, 120 mas somente do processo produtivo e que trabalhe na apropriação de saberes, mas somente os tecnológicos e que, indubitavelmente, não contribuirá à construção dos novos profissionais, dinâmicos, versáteis e adaptáveis, que tanto se clama. Um ano depois desta análise, publicou-se, em 23 de dezembro de 2002, a Resolução CNE/CP nº 3/2002. Como disposto no seu Art. 1, resolve que a educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias (id., p.349, grifos meus). Determina, ainda, na forma do Art. 2, que os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão designados como cursos superiores de tecnologia e deverão I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços; IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias; V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus currículos; VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular (id., p. 349, grifos meus). E, assim, por esta resolução, estão instituídas as diretrizes e bases nacionais para a os cursos superiores de tecnologia que, dentre outros: objetivam garantir aos profissionais competências, contudo, ressaltam-se as profissionais, direcionadas à gestão de processos e à produção de bens e serviços; incentivam a produção e 121 inovação científico-tecnológica, desde que aplicáveis ao mundo do trabalho; promovam a aprendizagem contínua e o acompanhamento de mudanças, ressaltando-se, também, as profissionais, ocorridas no ambiente de trabalho. Ainda que bem intencionada, entende-se que a resolução não contribui com o desenvolvimento do sujeito para além do profissional, como se fosse possível separar o tipo de desenvolvimento que se utiliza no trabalho, daquele que se utiliza fora dele. Pelo exposto, constato que não foram sem propósito as confusões e desentendimentos concernentes à proposta dos CSTs e das atribuições destinadas aos profissionais por eles graduados, haja vista, que, até mesmo, órgãos governamentais coligados ao nosso governo emitem pareceres, conclusões e impõem leis que, de certa forma, permitem conceber uma visão de profissional que destoa daquele clamado pela sociedade mundial e que, de certo, não se reduz a figura do profissional limitado, finalizado, provisório, intermediário, aprisionado, distanciado, desinteressado, isento de prestígio e robotizado que fui capaz de identificar. Notória é a urgência de compreender, de acreditar e de querer fazer com que todo e qualquer processo educativo, formal ou informal, profissionalizante ou não, contribua para com a construção e o reconhecimento de sujeitos preocupados com seu pleno desenvolvimento, com suas relações humanas e não apenas profissionais. A Educação, de maneira geral, além de trabalhar com diversos saberes, precisa favorecer este movimento de construção e reconhecimento. Deste modo, estou, assim como Pereira (2007a, p. 29), convencida de que por meio da Educação, se resguardará e se dará prioridade à qualidade de vida, à luta pela cidadania, pela superação das desigualdades sociais, pela dignidade e pela felicidade dos povos. Acredito que muitos daqueles que foram capazes de reconhecer e compreender a importância da necessidade eminente de acompanhar estas transformações, bem como da contribuição da Educação Profissional e Tecnológica para com as mesmas, estão a perguntar, da mesma forma como eu: como fazer para contribuir com a construção e o reconhecimento destes sujeitos? Este é um questionamento que não tem uma resposta única, uma resposta pronta, uma resposta padrão, pois cada um vive seu próprio tempo, seu próprio 122 espaço e, portanto, é este quem precisa encontrar suas maneiras de colaboração, suas possibilidades de aproximação, de contato, enfim, seu próprio caminho de contribuição para a construção e o reconhecimento de sujeitos. Na impossibilidade de responder unicamente a este questionamento, compartilho algumas experiências próprias que me fizeram acreditar ter exercido tal colaboração. Antes, entretanto, chamo a atenção para o fato de que para trabalhar nesta perspectiva, que é a da Pedagogia do Sujeito, para prestar esta contribuição, para buscar esta aproximação, é exigido, daquele que dela se vale reconhecer-se sujeito. Assim, como sujeito que sou, inicio minha jornada, com vista à construção de sujeitos e seu reconhecimento enquanto tal, ainda longe de meus alunos, mas, com foco neles e não nas demandas do mundo do trabalho, apesar, é claro, de considerá-las. Falo da seleção de conteúdos que são, evidentemente, necessários, da preparação de atividades que trabalhem diversas habilidades, de métodos refletidos que, do mesmo modo, provoquem reflexões ou, no mínimo, curiosidade, enfim, do momento do planejamento que antecede as aulas. O foco no sujeito-aluno não significa ignorar conteúdos, atividades, métodos e demandas, mas, sim, selecionar conteúdos, planejar atividades e, pôr em prática, planos, procedimentos, projetos que, supostamente, despertem neles o interesse em conhecer, que os permitam estar conscientes de seus conhecimentos, que os tornem capazes de fazer, com conhecimento o “como” e o “por quê?” deste fazer, que possibilite a eles acertar, errar e, principalmente, perceber seus próprios erros, que os estimulem a buscar soluções próprias, que os auxiliem na resolução de problemas e/ou na melhoria de um processo qualquer, que os possibilite vivenciar experiências particulares e, ao mesmo tempo, conjuntas, que propicie contato, aproximação, troca de experiências vividas, entre alunos e, também, entre eles e o professor, sejam elas, experiências bem ou mal sucedidas. Nesse sentido, concordo com Pereira (2007a, p. 26) ao afirmar que “é preciso que o professor saiba que se não fizer essa preparação, se não vivenciar a experiência de também se submeter às atividades, estará prejudicando a aula”. Continua o autor, numa observação bastante feliz, a afirmar que “trata-se de um momento que não tem o propósito de instrumentalizar o professor para, simplesmente, repassar a solução dos exercícios aos alunos”. 123 A preparação das aulas consiste em pensar “o que” se vai fazer, no sentido de um “por quê?”. É fundamentar a prática na teoria. Enquanto professora de uma dada matéria, disciplina ou unidade curricular e, também, profissional especializada na área de Redes de Computadores, sou eu quem sei “o que” e o “porque” é importante que meu aluno saiba. Também sou eu quem precisa fazê-los entender os motivos que me levaram a escolha de determinados conteúdos, atividades e métodos. O que não posso afirmar é “como” ele se relacionará com o seu saber, noutras palavras, nunca sei de que maneira ele vai conquistar este saber, ou até, se já o tenha conquistado e, também, qual será a sua atitude diante do conteúdo, do método e das atividades selecionadas, se eles serão desafiadores ou desestimulantes, animadores ou desanimadoras, interessantes ou desinteressantes. Além disso, o professor precisa estar consciente de que o momento da aula poderá fazer-se diferente do planejado. Trata-se de uma inexatidão que não pode prejudicar ou, até mesmo, suprimir o prévio planejamento. Para abordar uma questão, um conteúdo, um conhecimento é preciso, primeiro, encontrar formas de fazê-lo, ainda que estas formas necessitem de ajustes, sejam eles passíveis de se realizar imediatamente ou em outro momento. Situações imprevisíveis não podem causar aflição. Elas demandam calma, cautela, cooperação, reflexão. Ademais, constitui-se numa excelente oportunidade de mostrar que a imprevisibilidade é algo que acontece cotidianamente. Atualmente, ao deparar com situações como essa, no momento da aula, preocupa-me, muito mais, observar meus alunos, no sentido de ser capaz de identificar, de perceber eventuais intenções de participação, do que encontrar, eu própria, um caminho, uma resposta que as solucione. Por todas essas razões, afora tantas outras, destaco a perspicácia necessária ao professor, que precisa, ao mesmo tempo, perceber o que se efetivou e o que não se efetivou, que tem de ser capaz de identificar, dentre seus alunos, aqueles que necessitam de colaboração e orientação e, tão importante quanto, colaborar e orientar tem, também, que perceber aqueles no qual o interesse não foi despertado e, neste caso, encontrar outros caminhos que provoquem nestes alunos este despertar. As diferentes dificuldades, comportamentos, expectativas de meus alunos são o que me permite conhecê-los e, conseqüentemente, compreender o movimento de 124 construção de cada um deles. Por isso, considero que observá-los é imprescindível, principalmente, porque percebi, ao longo de minha trajetória acadêmico-profissional, que muitos de meus alunos emitiam sinais daquilo que os despertava interesse. Um exemplo deste sinal se revelou de maneira muito semelhante e, por diversas vezes, durante as aulas de Projeto de Redes, quando trabalhei o conteúdo de Cabeamento Estruturado em semestres e turmas diferentes de alunos. Cabe aqui explicar que Projeto de Redes é uma unidade que pertence ao currículo do CST em RC ofertado pela UNICID e trabalha conceitos necessários à compreensão do planejamento e da execução de um projeto de infraestrutura física e lógica de uma rede de computadores local ou geograficamente distribuída. Quanto ao Cabeamento Estruturado, este tipo de cabeamento é um conceito aplicado à estas redes e, atualmente, faz parte do currículo de uma série de cursos em que as mesmas são estudadas. Uma rede de computadores projetada com vistas ao cabeamento estruturado provê uma infraestrutura de rede genérica que suporta um ambiente “multiproduto” (diversos produtos) e “multivendor” (diversos fabricantes) e que permite o tráfego de diversas aplicações (dados, vídeo, som, sinalização, controle, dentre outros). Dessa maneira, garante, por conta desta padronização, maior flexibilidade, organização, facilidade de manutenção e expansão programada. Percebi, após adentrar neste assunto, que diversos alunos enviavam-me, eletronicamente, fotos do cabeamento de rede da empresa onde eles trabalhavam ou haviam trabalhado ou, então, de redes que haviam planejado e outros, ainda, de redes que haviam planejado e montado. Também recebia fotos com cabeamento totalmente desestruturado, sem padrão, desorganizado. Junto a todas estas imagens, havia sempre um comentário que me fez entender que eles haviam refletido sobre o conteúdo trabalhado em sala de aula, que o haviam transposto para o seu habitat, enfim, haviam se posicionado perante este conteúdo de acordo com seu próprio julgamento. Mais do que isso, senti que estas imagens traziam consigo o desejo de compartilhar os seus saberes e enxerguei, nesta atitude, a maneira que eles encontraram para dizer que o conhecimento trabalhado havia sido significativo para eles e que lhes havia despertado o interesse. 125 Constatar esta significância, perceber que meus alunos compreenderam a importância do conteúdo trabalhado e o transpuseram para além da sala de aula foi uma experiência prazerosa e que me fez compreender que o professor precisa estar atento a estes sinais e, a partir deles, analisar a possibilidade de enriquecer seus próprios esquemas, elaborando novos instrumentos de ação e de construção do conhecimento. Boa parte destas imagens foi selecionada e colocada à exposição, em formato de banners, no 1º Workshop de Educação Continuada em Tecnologia da Informação (WECTI) da UNICID, que aconteceu em 27 de novembro de 2010. Durante a produção destes banners, observei o movimento daqueles alunos que os elaboraram, seus desempenhos, suas formas de organização e de resolução de conflitos, a responsabilidade com que escolhiam as imagens que comporiam os banners, a preocupação com os detalhes da exposição do produto acabado e, principalmente, a satisfação com que os explicavam aos visitantes do evento, na maioria, alunos de outros cursos e, até mesmo, do próprio CST em RC. Nesta época, eu já havia trabalhado, com menor aprofundamento, este mesmo conceito de cabeamento do tipo estruturado, com os alunos dos CST em ADS e GTI, por meio da unidade curricular Conectividade que prevê, basicamente, compreensão do funcionamento e manutenção de redes de computadores locais ou geograficamente distribuídas. Não pude deixar de notar que muitos destes alunos observaram com minúcia estes banners, tentaram neles encontrar semelhanças, diferenças com o que havia sido trabalhado em sala de aula. Um deles, inclusive, chamou minha atenção, ao sugerir que eu utilizasse estes banners para ilustrar as aulas de Conectividade que aconteceriam em semestres seguintes, com outras turmas, uma vez que ele próprio disse ter visualizado melhor, por meio destes, alguns detalhes que, até então, não havia compreendido. Não tive dúvidas. A sugestão consistia de uma excelente abordagem de aula. Apenas por um detalhe entendi que poderia conduzi-la diferente do sugerido. Considerei que não seriam exatamente daqueles banners, expostos no 1° WECTI, os que ilustrariam futuras aulas de Conectividade, em que o conteúdo de Cabeamento Estruturado fosse trabalhado, mas, sim, imagens semelhantes às expostas, talvez em um outro formato físico de apresentação, poderiam ser elaboradas por alunos do CST em RC e apresentadas, por eles próprios, para alunos de outros cursos, inclusive, dos CST em de ADS da GTI. 126 Assim, aquilo que, de início, talvez se configurasse como uma simples aula expositiva, desta maneira, se transformaria, além disto, num momento de integração, de troca de experiência entre diferentes profissionais, troca esta, por sinal, muito habitual dentre estes, uma vez que os sistemas computacionais necessitam das redes para se comunicarem e estas, por sua vez, necessitam destes para permanecerem ativas, em uso. Quanto aos gestores destes ambientes informatizados, estes necessitam conhecer das redes e destes sistemas para inferirem nos negócios em que estas tecnologias agreguem valor. Aliás, trabalhar esta dependência entre as redes e os sistemas computacionais é algo desafiador, sobretudo, no CST em ADS. Com freqüência, deparei-me com alunos matriculados neste curso que diziam não apreciar trabalhar o assunto redes de computadores. Houve, inclusive, vários deles que disseram não entender o motivo pelo qual precisavam compreender o funcionamento destas redes num curso em que o foco é a análise e o desenvolvimento de sistemas. Para fazê-los entender esta dependência, percebi, após alguns semestres, que precisaria colocá-los diante de situações reais, para que percebessem, por si próprios, a necessidade desta compreensão. Percebi, também, que eu não poderia, simplesmente, explicar o funcionamento das redes, os “porquês” que abarcam a resolutiva de problemas entre meio (rede) e aplicação (sistema), antes que eles percebessem a necessidade de buscar conhecer o funcionamento destes meios, para resolver ou, tão somente, identificar um típico problema, em que uma aplicação qualquer não se comunica com seus pares, seja por conta da inoperabilidade do meio e/ou da aplicação. Desde então, sempre que inicio as aulas de Conectividade, para as turmas de ADS e, também, de GTI, embora, via de regra, não identifique dentre os alunos do curso de GTI este mesmo comportamento, começo, por levá-las ao Laboratório de Redes para resolver uma situação de falha de comunicação, a exemplo, da acima descrita. Nessa situação, há sempre aqueles que comentam que será a primeira vez que trabalharão prática antes da teoria. Durante a atividade, em face do desconhecimento do funcionamento das redes, da configuração de seus protocolos, da confecção dos cabos de ligação, surge uma série de questionamentos, de como isto ou aquilo funciona, de como se configura um protocolo, do que é um protocolo, de como se confecciona um cabo de 127 rede, se todos os seus tipos seguem o mesmo padrão de conectorização, como saber se o cabo está confeccionado adequadamente, dentre outros. Cada um destes “porquês” é grafado na lousa, para que todos os conheçam. Não os respondo, neste momento, apenas indico maneiras de encontrá-los em literatura e sites específicos na área de redes. Encerro a aula sem solucionar o problema “plantado” no Laboratório de Redes e os alunos, agora organizados em equipes de trabalho, ficam com a incumbência de ir à busca destes “porquês”. Limito-me, tão somente, a explicar para eles que seus “porquês” consistem de uma base de conhecimento teórico que eles próprios sentiram a necessidade de conhecer para poder solucionar um problema prático. Com isso, evidencio que não há prática sem teoria e vice-versa e diferente do que havia comentado um ou mais alunos, mostro que não há como trabalhar prática antes de teoria, nem teoria antes da prática, mas, sim, concomitantemente, à medida que surge cada “por quê?”. Desta maneira, tenho trabalhado as aulas de Conectividade para as turmas de ADS e GTI a cada semestre. Oportuno observar, embora eu não consiga unanimidade quanto à compreensão e aceitação deste método, o feedback de alguns alunos que, comumente, são explicitados no término dos semestres, quando do fechamento desta unidade curricular e que, a propósito, o alimentam. Pelo retorno e nas palavras destes alunos, pude verificar que a dinâmica conseguiu mostrar que prática não é nada sem teoria, conseguiu fazer com que os alunos tivessem espaço para que se expressassem e compartilhassem seus saberes, que questionassem a si próprios, que aprendessem a aprender, também, que se sentiam estimulados, curiosos em saber qual seria o desafio da próxima aula, como se aquilo fosse um “jogo”, uma “brincadeira”. Lembro-me, inclusive, de um aluno que disse agora ter entendido que é impossível “abraçar” o software (sistema) e abandonar o hardware (meio) e que há dependência, não somente entre estes, mas, principalmente, entre cada profissional. Outro exemplo de sinal, desta vez, esperado, que me fez refletir sobre a prática de uma atividade habitual, também aconteceu durante as aulas de Projeto de Redes para as turmas dos CST em RC. Normalmente, para trabalhar este conteúdo, solicitava que meus alunos se organizassem em equipes de trabalho e, a partir de um mesmo cenário organizacional, elaborassem o projeto lógico de rede dessa organização. Na “figura do cliente”, eu mencionava às equipes as 128 necessidades dele. Como professora, acompanhava o desenvolvimento do projeto, respondia às dúvidas, apontava prováveis problemas e fornecia, toda vez que as equipes me entregavam as versões dos seus projetos, formas corretas de se proceder com determinada instalação, configuração etc. e, juntamente com cada equipe de trabalho, indicava correções aos erros encontrados. Com freqüência, percebia, quando da entrega de uma próxima versão, que algumas correções não eram efetivadas, fosse por falta de atenção, compreensão, por julgar excesso de zelo, preciosismo, ou outro motivo qualquer. Percebia também, aqueles que as corrigiam com exatidão, preocupados em atender às minhas expectativas para que eu avaliasse satisfatoriamente seus projetos, quando na verdade, o que se deveriam avaliar eram as formas de aprendizagens de cada aluno. Certa de que não estava contribuindo para que meus alunos se fizessem autônomos, críticos e conscientes de suas ações, enfim, para que se construíssem e se reconhecessem sujeitos, passei a observá-los mais atentamente, em busca de respostas, de uma maneira que me permitisse realizar tal contribuição. Ao fazê-lo, percebi que a curiosidade das equipes em conhecer o projeto das outras equipes, que o desafio de procurar eventuais erros ou propor soluções para os projetos dessas outras equipes, era muito mais estimulante que conhecer seu próprio projeto, que buscar e encontrar seus próprios erros e propor soluções a estes. O comportamento curioso, desafiante e, de certa forma, competitivo destes alunos foi o sinal, que acima me referi e que me fez despertar, perceber, pensar e concluir que o foco da atividade estava no desenvolvimento dos projetos de rede e não no dos alunos. Inclusive, compartilho, aqui, com alegria, com satisfação e, também, com orgulho, que fui capaz de perceber estes sinais, esperados ou inesperados, e, a partir deles refletir sobre minha prática. A partir desta reflexão, concluí, também, que a atividade era interessante, no sentido de favorecer o desenvolvimento de diversas competências, porém, deveria ser conduzida de uma forma que coubesse aos alunos: conhecer, fazer, refazer, saber, errar, acertar, duvidar, buscar, aprender, ter certeza, contestar, discutir, debater, questionar a si próprios, aos outros, enfim, desenvolver-se; a mim: mediar o conhecimento, intervir, quando necessário e, acima de tudo, observá-los, individualmente. 129 Isto posto, re-planejei a atividade, desta feita, com foco no aluno e não no projeto e solicitei, tal como antes, que meus alunos se organizassem em equipes de trabalho e, a partir de um mesmo cenário organizacional, elaborassem o projeto lógico de rede dessa organização (Atividade - Fase I). Diferente da maneira anterior, ao invés de apontar os erros de cada projeto, de fornecer aos meus alunos uma forma correta de realizar este ou aquele procedimento, eu os orientei a entregar o projeto de cada equipe de trabalho (primeira equipe) à análise de outra equipe (segunda equipe), que deveria examinálo minuciosamente, no sentido de identificar aspectos positivos, como também, indicar soluções para eventuais inexatidões encontradas. Todas estas considerações deveriam ser descritas (Atividade - Fase II), na forma da palavra escrita e uma cópia entregue para qualquer outra equipe (equipe terceira), excetuando-se a equipe que elaborou o projeto e a que preparou o descritivo (descritivo primeiro). A terceira equipe analisaria o descritivo primeiro e também produziria, na forma da palavra escrita, um outro descritivo (descritivo segundo), com vistas, tanto ao projeto da equipe primeira, como o descritivo da equipe segunda (Atividade – Fase III). Após estas três fases, toda equipe de trabalho analisaria seu próprio projeto, com vistas à sua correção e/ou melhoria e elaboraria, também, um descritivo (descritivo terceiro) de suas próprias ações (Atividade – Fase IV). Na seqüência, cada equipe de trabalho receberia das outras equipes uma cópia dos descritivos primeiro e segundo, os compararia com o seu próprio descritivo, no caso, o descritivo terceiro e, se julgasse necessário, debateria com as equipes segunda e terceira (Atividade – Fase V). Na última fase da atividade (Atividade – Fase VI), cada equipe de trabalho, após comparar os descritivos e debater ou não com as equipes segunda e terceira, analisaria pela segunda vez seu próprio projeto e procederia, caso julgasse necessário, com correções e melhorias e apresentaria às outras equipes e ao professor sua análise acerca da correspondência entre os seus projetos, o inicial e o final. Este movimento de exploração do erro favorece sua identificação, presume formas de solucioná-lo, contestá-lo, contradizê-lo, bem como, discutir soluções indicadas por outrem; permite, também, acatá-las, melhorá-las ou, simplesmente, 130 perceber que soluções melhores para uns, podem ser piores para outros, pois todas elas dependem de necessidades e aplicações particulares. Faz, ainda, entender que aquilo que para um é detalhe, para outro, pode significar um erro ou, então, algo diferente, não necessariamente, um erro, haja vista que cada sujeito é um sujeito. Assim, cada fase desta atividade se realizou de maneiras diferentes para cada equipe de trabalho e, também, para cada turma de alunos em que foi trabalhada. A apresentação destes projetos, antes mesmo de acontecer, mostrou-se uma tarefa bastante polêmica por conta do desconforto de alguns alunos em proceder com sua apresentação. Nesse sentido, expliquei-lhes, a exemplo das situações imprevistas, que esta era uma situação, também, cotidiana em que era preciso assumir responsabilidades e que não havia como assumi-las no anonimato. O momento destas apresentações foi também o momento em que efetuei algumas observações técnicas, específicas, que julguei não poder deixar de fazer. A diferença é que agora, ao fazê-las, percebi que boa parte dos alunos se colocava diante destas observações de uma maneira analítica, crítica e ponderada. Esta atividade com nova roupagem, de uma maneira geral, permitiu aos alunos explorarem o erro, fosse o seu ou o do outro, no sentido da procura, da observação, do estudo, da especulação, da pesquisa científica, do descobrimento, da dúvida e da aprendizagem e, a mim, possibilitou encontrar espaço para acompanhar as suas aprendizagens, para ouvi-los interrogar e serem interrogados, indicar caminhos, para vê-los assumirem seus erros e querer ou não resolvê-los, para compartilhar experiências vividas, para observá-los, para registrar dados quantitativos e, também, qualitativos e, assim, avaliar se a atividade havia atingido o meu objetivo de encontrar uma forma para colaborar com a construção e o reconhecimento de sujeitos. Durante o registro dos dados, procurei assinalar, não apenas a quantidade de alunos nos quais, aparentemente, o interesse pela atividade havia sido despertado, a quantidade de alunos que diziam já ter conhecimento prévio do conteúdo trabalhado, a quantidade de alunos atuantes em áreas correlatas a seus respectivos cursos, mas, principalmente, identificar as capacidades individuais de cada aluno, as suas aptidões e deficiências, a fim de orientá-los a buscar soluções aos problemas com base em seus conhecimentos técnicos e suas capacidades pessoais, 131 aprimorando-os, dia após dia e conscientizando estes profissionais da necessidade de aprender a aprender, sempre. Habituados que estão os alunos a esperar que o professor ensine, que afirme se ele acertou ou errou e, diante do erro, corrija-o, também fui capaz de registrar que esta atividade causou incômodo a alguns alunos, falta de compreensão a outros, embora seu objetivo e método tenham sido explicitados antes de seu início. Por diversas vezes, percebi irritação, descontentamento, rejeição à atividade e cheguei a ouvir que se eu não estava lá para ensinar, afinal, para que estava lá. Não há o que substitua a iniciativa do próprio sujeito no seu processo de conhecimento e construção. É preciso entender que os professores e as professoras, os colegas, os materiais e os recursos didáticos podem ajudá-lo nessa tarefa, mas não podem de maneira alguma substituir sua responsabilidade de ir modificando, enriquecendo os próprios esquemas; construindo instrumentos de ação e de conhecimentos novos e mais potentes (ZABALA, 2002, p. 112). Esta atitude que se espera do aluno não minimiza a importância do professor no processo de ensino-aprendizagem que precisa, ao mediar seu próprio conhecimento, saber contornar eventuais dificuldades que os alunos venham a apresentar, seja com relação à atividade ou ao método empregado, a quem cumpre encontrar maneiras de conduzir os alunos no caminho rumo ao seu próprio desenvolvimento, que tem de fazê-los entender que conhecimento não visa resultado, que tem de ser capaz de “enxergar” nestes incômodos, incompreensões, irritações, descontentamentos e rejeições, uma oportunidade para mostrar àqueles, que assim se sentem, que a atividade busca promover o desenvolvimento de competências, semelhantes às que a vida lhes impõe. Ao finalizar cada atividade, seja com os alunos do CST em ADS, GTI ou RC, sempre pergunto a eles que tipo de capacidade eles tiveram diante destas. À medida que eles se manifestam, qualifico as capacidades manifestadas e, ao fazêlas, identifico, geralmente, adjetivos como analítico, observador, organizado, crítico, decidido, objetivo, flexível, responsável, dinâmico, dentre outros. Frente a estes adjetivos, entendo que eles foram capazes de ir além da execução, da produção e perceberam que, para desempenhar uma atividade profissional, é preciso mais do que habilidade técnica e base de conhecimento 132 tecnocientífico, é preciso não apenas aprender conteúdos específicos de uma determinada área do conhecimento, mas, além destes, aprender a conhecer, controlar e melhorar o seu próprio processo de aprendizagem. A análise dos esquemas de conhecimentos utilizados, o processo de desequilíbrio realizado, as razões que promoveram a revisão dos próprios esquemas, os meios utilizados para seu reequilíbrio, ou seja, as razões que levaram ao estudo e à realização das atividades e aos exercícios de aprendizagem, o reconhecimento das idéias existentes anteriormente, os meios utilizados para dar resposta às dúvidas colocadas, a análise e a verbalização das diferenças entre o antigo conhecimento e o novo é uma série de razões que devem possibilitar não apenas que a aprendizagem seja o mais significativa possível, mas que ao mesmo tempo se aprenda a reconhecer o próprio processo de aprendizagem e as estratégias pessoais para consegui-lo (id., p. 114). Não são exemplos, analogias, metáforas, estudos de casos e demais atividades que dão conta de favorecer a construção e o reconhecimento de sujeitos. Não se trata apenas de explorar o erro, de não corrigir trabalho ou corrigi-lo junto ao aluno, de não admitir o raciocínio das compensações, de preocupar-se com o processo e não com o produto, de conceber atividades inéditas, não utilitárias. Para trabalhar à luz de uma Pedagogia do Sujeito, é preciso entendê-la na sua totalidade, para que todos os movimentos de ensino-aprendizagem sejam harmonizados e, assim, colaborar para que os sujeitos se construam, se reconheçam e se façam autônomos, livres e responsáveis em todas as suas ações e dimensões e, assim, estou convencida de tê-lo feito, ao trabalhar à luz da Pedagogia do Sujeito, a construção dos Tecnólogos em ADS, GTI e RC graduados pela UNICID. 133 CONCLUSÃO A Educação Profissional e Tecnológica tem sido bastante discutida no Brasil, especialmente, desde a década de 90, quando o termo Educação Profissional foi, oficialmente, inserido na LDBEN nº 9.394/96, que a consagrou como uma modalidade de educação e ensino. Antes disso, várias denominações tentaram, ao longo de sua história, imprimir seu significado, tais como, aprendizado profissional, ensino profissional, ensino profissionalizante, aprendizagem de ofícios, ensino de ofícios, ensino industrial, habilitação profissional, formação especial, formação técnico-profissional, formação profissional, dentre outras. Neste trabalho, procurei demonstrar que seu reconhecimento e regulamentação, embora importante, não representaram conquista definitiva de seu espaço, fim de sua conturbada história de avanços e retrocessos, mas, começo de grandes desentendimentos e contradições. O ensino profissional, irrelevante, pois, destacar aqui, os nomes a ele atribuídos, já foi esquecido, deixado de lado (1931 – Reforma Francisco Campos). Foi consagrado, oficialmente, opção de ensino destinada às classes menos favorecidas (1937 – Constituição dos Estados Unidos do Brasil). Posteriormente, ganhou força, quando passou a ser oferecido, também, pela iniciativa privada (1942 – Leis Orgânicas). Avançou, novamente, quando se tornou equivalente aos ramos secundário e normal do ensino médio (1961 – Primeira LDB). Retrocedeu, quando foi forçosamente incorporado ao ensino de segundo grau (1971 – Segunda LDB). Voltou a ser facultativo (1982 – Lei Federal nº 7.044), até que, em 1996, foi reconhecido, integrado às diferentes formas de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia e, cuja proposta, conduziria o educando ao contínuo desenvolvimento de aptidões para a “vida produtiva”. A análise desses documentos oficiais deixou claro que a maior parte deles não ignorou, não negou a importância de uma base sólida de educação geral a todos os trabalhadores, da conjugação da teoria com a prática, da técnica com a ciência, da articulação do ensino profissional com outros níveis e modalidades de educação e ensino, mas, valorizou, ainda que de maneira intencional, uma proposta 134 educativa, que atendesse, primeiramente, as demandas do sistema produtivo, sempre atento aos reclames dos mercados de trabalho e não de seus trabalhadores. Suas leituras tornaram evidente a preocupação do governo brasileiro em preparar trabalhadores para a “vida produtiva”, para “melhor desempenho no exercício do trabalho”, em “estreita articulação com os setores produtivos”, capazes de “realizar pesquisa aplicada”, que estimulassem o “desenvolvimento de soluções tecnológicas”, que compreendessem “a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços”. Assim, a Educação Profissional e Tecnológica, ainda que com outras denominações, perdeu o traço caritativo-assistencialista que a acompanhou durante todo o período Colono-imperial e tornou-se, desta feita, economicista, refém dos mercados de trabalho, sempre dinâmicos, em constantes e profundas transformações. Noutras palavras, superou-se o caráter excludente, mas, manteve foco na “formação” do sujeito, apenas como trabalhador e não como ser humano que trabalha, que age, que sente e que quer. Estas transformações tiveram início com o processo de industrialização, que alterou substancialmente as formas de trabalho, os mercados de consumo, os meios de transporte e de comunicação, os processos de importações, as relações internas e externas, os incentivos à utilização e ao desenvolvimento de produtos poupadores e/ou excludentes de mão-de-obra. Em decorrência, novas e diferentes gestões foram colocadas em prática, novos postos de trabalho foram criados e, para ocupá-los, novos e diferentes trabalhadores passaram a ser solicitados. À destreza manual do trabalhador, ao seu conhecimento específico em uma determinada área de conhecimento, agregaram-se novas exigências, novas competências relacionadas com a polivalência, a flexiblidade, a criatividade, a adaptabilidade, a autonomia na tomada de decisões, dentre outras. Conseqüentemente, diferentes, mais altos e, também, mais complexos níveis de educação e qualificação profissional passaram a ser exigidos. Aliás, observo que, no interior deste seguimento de “formação” profissional, cujas capacidades são múltiplas, à Educação e ao trabalho, cabe um papel importante, sobretudo, se pensados juntos. 135 Os discursos oficiais do Ministério da Educação, pertinentes à Educação Profissional e Tecnológica, demonstraram total compreensão acerca destas transformações e suas demandas. Estabeleceu-se, de uma maneira geral, que esta modalidade de educação e ensino, independente do grau de qualificação profissional (básico, técnico ou tecnológico), teria por objetivo realizar e estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, oferecer mecanismos para a educação continuada, prover os trabalhadores de conhecimentos e habilidades para o exercício de suas atividades profissionais, sobretudo, com vistas à transformação desses conhecimentos e habilidades em produtos (bens ou serviços) que atendessem aos diversos setores da economia. Fez-se nítida sua preocupação em atender as demandas do mundo do trabalho. Houve, contudo, nestes mesmos discursos, preocupação com uma Educação que atendesse às demandas do cidadão, que estivesse vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Houve, também, passagens, na qual se afirmou que a Educação Profissional e Tecnológica precisava estar sintonizada com o mundo do trabalho. Entendo que vínculo não tem o mesmo significado de sintonia. O vínculo amarra, prende, enquanto que a sintonia harmoniza, conversa, discute, troca. Em síntese, percebe-se que, ora se mostrou preocupação com o atendimento das demandas do mundo do trabalho, ora com as demandas sociais. Esqueceu-se, pois, que as demandas do mundo do trabalho fazem parte destas. A proposta de investir na Educação Profissional e Tecnológica para “formar” trabalhadores capazes de atender às demandas do mundo do trabalho é perfeitamente coerente, até mesmo, óbvia, desde que se trabalhe no desenvolvimento integral do sujeito e, não apenas, no profissional. Trata-se de uma Educação que visa contribuir, primeiramente, para o desenvolvimento do sujeito, e, por conseguinte, para sua autonomia intelectual, seu pensamento crítico, seu contínuo desenvolvimento para a vida social que, por sua vez, inclui a vida produtiva e que proporcione, pois, nova dimensão à Educação Profissional e Tecnológica. Contribuir para que sujeitos se tornem competentes não significa o favorecimento de competências temporárias, para determinadas situações, para demandas específicas. Competência é para a vida, em qualquer tempo e espaço. 136 Considero impossível à Educação Profissional e Tecnológica, ou a qualquer outra modalidade de educação e ensino, preparar profissionais que atendam todas as demandas, principalmente, às do mundo do trabalho, um universo, espantosamente, volátil. Neste ponto, oportuno ressaltar que os Tecnólogos não podem ser concebidos como profissionais que atendam às demandas do mundo do trabalho de formas diferentes. Não se trata de grau acadêmico, mas, principalmente, do sujeito que se constrói. Assim, a Educação Profissional e Tecnológica e, conseqüentemente, seus cursos e programas, não podem ser concebidos como simples instrumento de ajuste a essas demandas e, como resultado, produzir profissionais, como se estes fossem robôs que, com “precisão”, atenderiam os requisitos das diferentes vagas de trabalho oferecidas. Ainda porque, entende-se que as demandas do mundo do trabalho não se resumem em capacitações técnicas associadas a outras, mais recentemente discutidas, como a criticidade, a autonomia, a flexibilidade de seus trabalhadores. A Educação Profissional e Tecnológica é, sim, uma opção de ensinoaprendizagem, fortemente sintonizada com o mundo do trabalho e, como qualquer outro processo educativo, precisa ter, obrigatoriamente, a intencionalidade estratégica do desenvolvimento integral do trabalhador, recusando-se, pois, a reduzir o seu alcance à mera adaptação da “formação” aos interesses de outrem, sejam eles quais forem. Urge à Educação Profissional e Tecnológica contribuir com a preparação de profissionais capazes tecnicamente, autônomos, livres, responsáveis e preocupados com o bem-estar da sociedade. Para isso, seu foco, precisa estar no sujeito, pois é ele quem aprende, é ele quem quer, é ele quem conhece, é ele quem sabe, é ele quem trabalha, é ele quem modifica as formas de trabalho. 137 REFERÊNCIAS ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 1901-1990. 5.ed. rev. e ampl. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ALMEIDA, Fernando. 500 anos de buscas sobre a educação: de Anchieta até nós. In: FAZENDA, Ivani Catarina et al. Interdisciplinaridade e novas tecnologias: formando professores. Campo Grande – MS: Ed. UFMS, 1999, p. 49-73. ALVES, Rubem. “O Rio São Francisco no Paraná”. In: Folha de S. Paulo, p. 3, 11 de julho de 1999. Disponível em: < http://acervo.folha.com.br/fsp/1999/7/11/2>. Acesso em: 26 jul. 2011. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Lições de Direito Administrativo. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010. p. 81 ANTUNES, Ricardo. Trabalho e Superfluidade. In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José Luis. Capitalismo, Trabalho e Educação. 3.ed. Campinas: Autores Associados, 2005. p. 35-44. ASNIS, Denise. Educação corporativa - Uma experiência Natura. [s.l.: s.n.: s.d.]. Disponível em:<http://www.educor.desenvolvimento.gov.br/public/arquivo/arq1229431220.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2011. ASSIS, Marisa de. Mercado de trabalho em São Paulo: aspectos gerais. São Paulo: Editora Nacional, Instituto de Pesquisas Econômicas, 1972. 331.12098161 M553 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO PROFISSIONAL. Depoimento de Roberto Leal e Silva Filho*. ABOP, 19, abr. 2009. Disponível em: <http://www.abopbrasil.org.br/home/index.php?option=com_content&view=article&id =109&Itemid=8>. Acesso em: 10 jul. 2011. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS. Ministério da Ciência e Tecnologia. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. INDICADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) Síntese dos Resultados: Resultados da Base de Dados ANPEI – Ano Base 2004. São Paulo: ANPEI, 2007. Disponível em: <http://www.anpei.org.br/publicacoes/indicadores-de-pesquisa-edesenvolvimento/edicao-2004/>. Acesso em: 12 abr. 2011. ______. Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica: Resultados da Base de Dados ANPEI 1999 – Ano Base 1998. São Paulo: ANPEI, 1999. Disponível em: <http://anpei.isat.com.br/wpcontent/uploads/2008/09/BD_ANPEI1999.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. ______. Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica: Resultados da Base de Dados ANPEI 2000 – Ano Base 1999. São Paulo: ANPEI, 2000. 138 Disponível em: <http://anpei.isat.com.br/wpcontent/uploads/2008/09/BD_ANPEI2000.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. ______. Indicadores Empresariais de Inovação Tecnológica: Resultados da Base de Dados ANPEI 2001 – Ano Base 2000. São Paulo: ANPEI, 2001. Disponível em: <http://anpei.isat.com.br/wpcontent/uploads/2008/09/BD_ANPEI2001.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS. Ministério da Ciência e Tecnologia. Guia Prático de Apoio à Inovação: onde e como conseguir apoio para promover a inovação em sua empresa. São Paulo: ANPEI/MCT, [s.d.]. Disponível em: <http://proinova.anpei.org.br/downloads/Guia_Inovacao_Empresas.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. BACON, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. Tradução e notas de José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Nova Cultural, 2005. 100 B129n ANDRADE, Andréa de Farias Barros. Cursos Superiores de Tecnologia: um estudo de sua demanda sob a ótica dos estudantes. 2009. 152f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de Brasília. BERTELLI, Luiz Gonzaga. Formação de especialistas para o mercado globalizado. 3.ed. Revista. São Paulo: CIEE, 1998. 331.123 B537p BOTELHO, Adriano. Do fordismo: a produção do espaço num contexto de mudança das estratégias de acumulação do capital. São Paulo: Annablume, 2008. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 33.ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE JULHO DE 1934). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em: 16 fev. 2010. ______. CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em: 16 fev. 2010. ______. Decreto nº 2.208, de 17 de abr. de 1997. Regulamenta o § 2º do art.36 e os arts. 39 a 42 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/d2208_97.htm>. Acesso em: 23 dez.2010. ______. LEI Nº 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm> Acesso em 28 fev. 2010. 139 ______. LEI nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968. (1968b). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109783/lei-5540-68> Acesso em: 23 dez. 2010. ______. LEI Nº 5.692, DE 11 DE AGOSTO DE 1971. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm> Acesso em 28 fev. 2010. ______. LEI Nº 7.044, DE 18 DE OUTUBRO DE 1982. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7044.htm> Acesso em 28 fev. 2010. ______. LEI nº 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm> Acesso em 22 dez. 2010. ______. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/l9394.htm> Acesso em 28 fev. 2010. ______. Ministério da Educação / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Ministério da Ciência e Tecnologia / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Financiadora de Estudos e Projetos. EDITAL Nº 001/2010 - MEC/CAPES e MCT/CNPq/FINEP. (2010b). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Edital_PNPD2010.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/2190 ______. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Unidade de Coordenação de Programas. Programa de Expansão da Educação Profissional. Educação Profissional – Legislação Básica. 5.ed. Brasília: MEC, 2001. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação Profissional e Tecnológica - Legislação Básica – Nível Superior. 7.ed. Brasília: MEC, 2008. ______. Ministério de Minas e Energia. Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural. Indicador de Conteúdo Local. Disponível em: <http://www.prominp.com.br/data/pages/8A9548842AD4327C012AD432FE6D0351.h tm> Acesso em: 21 jan. 2011. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Catálogo Nacional de Cursos superiores de Tecnologia. São Paulo, 2010. (2010c). Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id= 12352&option=com_content&view=article>. Acesso em: 21 dez. 2010. ______. Ministério da Ciência e Tecnologia. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 75/2010 - RHAE Pesquisador na Empresa. (2010a). Disponível em: < http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/docs/075.pdf >. Acesso em: 02 mai. 2011. http://www.cnpq.br/editais/ct/2010/075.htm 140 ______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, 2009. Resumo Técnico: censo da educação superior 2008 (dados preliminares). Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/censo/2008/resumo_tecnico_2008_15_12_09 .pdf>. Acesso em: 23 dez. 2010. ______. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, 2010. (2010d). Resumo Técnico: censo da educação superior de 2009. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/superior/censo/2009/resumo_tecnico2009.pdf >. Acesso em: 19 abr. 2011. ______. Ministério do Trabalho e Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações. Disponível em: < http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>. Acesso em: 21 dez. 2010. ______. PALÁCIO DO GOVERNO. Resolução nº 2.001, de 15 de jan. de 1968. (1968a). Diário Oficial. São Paulo. 16/01/1968. Ano LXXVIII, nº 10, p. 3. ______. Plano Nacional de Educação. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. ______. Projeto de Lei nº 8.035/2010. Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências (em elaboração). [s.l.: s.n.: s.d.]. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/831421.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2010. CANÁRIO, Ruy. Educação de adultos: um campo e uma problemática. 2.reimp. Lisboa: Educa, 1999. CARVALHO, Olgamir Francisco de. A escola como mercado de trabalho: os bastidores da divisão do trabalho no âmbito escolar. São Paulo: Iglu, 1989. 370.19 C331e CAVALLINI, Ricardo. O marketing depois de amanhã: explorando novas tecnologias para revolucionar a comunicação. 2.ed.rev. São Paulo: Ed.do Autor, 2008. CHIAVERINI, Vicente. Pesquisa tecnológica na indústria. In: _____. Pesquisa tecnológica na universidade e na indústria brasileiras. São Paulo: Pioneira, 1968. p. 13-53. 607.281 P474 CLARKE, Simon. Crise do fordismo ou crise da social-democracia. Lua Nova Revista de Cultura e Política. São Paulo, n. 24, p. 117-150, 1991. CONFEA. Resolução nº 218, de 29 de jun. de 1973. Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Disponível em: < http://normativos.confea.org.br/downloads/0218-73.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2010 COSTA, Emilia Viotti da. Da Senzala à Colônia. 4.ed. São Paulo: UNESP, 1998. 981.03 C837d 141 Cresce 117% índice de vagas ociosas em federais. Jornal Gazeta do Sul. 28 nov. 2009. Santa Cruz do Sul, RS. Disponível em: <http://www.gaz.com.br/gazetadosul/noticia/227292cresce_117_indice_de_vagas_ociosas_em_federais/edicao:2009-11-30.html >. Acesso em: 10 jul. 2011. CUNHA, Luiz Antonio Constant Rodrigues da. A universidade reformada: o golpe de 1964 e a modernização do ensino superior. 2.ed. São Paulo: UNESP, 2007. ______. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. 2.ed. São Paulo: UNESP, 2005a. ______. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. 2.ed. São Paulo: UNESP, 2005b. ______. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de Educação, 2000. Disponível em: <http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE14/RBDE14_07_LUIZ_ANTONIO_CU NHA.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2010. ______. O ensino profissional na irradiação do industrialismo. 2.ed. São Paulo: UNESP, 2005c. DAVIS, Mark M.; AQUILANO, Nicholas J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da administração de produção. 3.ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001. 658.5 D263f DEMO, Pedro. Educação e qualidade. Campinas, SP: Papirus, 1994. 370.19 D383e ______. Educar pela pesquisa. 2.ed. Campinas, SP: Autores associados, 1997. 370.78 D383e ______. Pesquisa: princípio científico e educativo. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2001. 001.4 D383p . ______. Saber pensar. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 370.1 D383s DUGUÉ, Elisabeth. A gestão das competências: os saberes desvalorizados, o poder ocultado. In: DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos. Formação & trabalho & competências: questões atuais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998. EAGLETON, Terry. Ideologia. uma introdução. Tradução Silvana Vieira, Luís Carlos Borges. São Paulo: UNESP, Boitempo, 1997. http://books.google.com.br/books?id=Oyf4I-746XoC&pg=PA65&dq=EAGLETON+%2B+terminam+com+%22logia%22&hl=pt- BR&ei=mMtwTpyINtGjtgfrr9z7CQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false FAUSTO, Boris. História do Brasil. 5.ed. São Paulo: EDUSP, 1997. 981 F268h FERNANDES, Bruno H. Rocha; FLEURY, Maria Tereza Leme; MILLS, John. Construindo o diálogo entre competência, recursos e desempenho organizacional. São Paulo: RAE, vol. 46, n. 4, out./dez. 2006. Disponível em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-5902006000400006.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2011. 142 FERREIRA, António Gomes. Dicionário de português-latim. Porto: Porto Editora, 1987-1990. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 1910 – 1989. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3.ed. tot. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. GAMA, Ruy. A tecnologia e o trabalho na história. São Paulo: Nobel, 1986. 609 G184t GARCIA, Maurício. Três grandes tendências para o ensino superior privado no Brasil. Revista Ensino Superior. São Paulo, fev. 2005, n. 77, p.41-43. Disponível em: <http://www.mgar.com.br/mgPdf/2005_03_EnsSuperior.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2010. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Tradução: COUTINHO, Carlos Nelson. 9.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 306.4 G749i HABERMAS, Jürgen. Ciencia y Técnica como “ideologia”. 2.ed. 1.reimp. Madrid: TECNOS, 1994. 193 H114ci HAMBURGER, Amélia Império et al (Orgs.). Fapesp 40 anos Abrindo Fronteiras. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 247-276 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. INFRAERO. INVESTIMENTOS DA INFRAERO EM AEROPORTOS DA COPA DO MUNDO DE 2014. Disponível em: <http://www.infraero.gov.br/images/stories/Obras/press_kit_MATRIZ_DE_RESPONS ABILIDADE_310311.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2011. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de inovação tecnológica: 2008 / IBGE, Coordenação de Indústria. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. KAMINSKI, André Karst. O Conselho Tutelar, a criança e o ato infracional: proteção ou punição?. Canoas: ULBRA, 2002. p.20 http://books.google.com.br/books?id=gHpmmREw-jwC&pg=PA20&dq=C%C3%B3digo+penal+art.+27+9+anos&hl=pt-BR&ei=QjenTf3aHeWR0QGeoKT5CA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=C%C3%B3digo%20penal%20art.%2027%209%20anos&f=false KASSAB, Álvaro. Novas tecnologias e a nuvem dispersa do conhecimento. Jornal da Unicamp. Campinas: ASCOM. n. 213, mai. 2003. Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/maio2003/ju213pg06.html>. Acesso em: 25 mai. 2010. 19 a 25 de maio de 2003 KONDER, Leandro. Marx – vida e obra. 6.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1981. LE BOTERF, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. Tradução Patrícia Chittoni Ramos Reuillard. Porto Alegre: Artmed, 2003. 658.3124 L448d LIAÕ, Duarte Nunes de. Origem, e orthographia da lingua portugueza. Lisboa: Rollandiana, 1784. 143 LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SÃO PAULO. Disponível em: < http://www.liceuescola.com.br>. Acesso em: 13 fev. 2010. LICEU DE ARTES E OFÍCIOS. Disponível em: <http://www.liceudearteseoficios.com.br/?secao=4783>. Acesso em: 13 fev. 2010. LIMA, Lauro de Oliveira. Tecnologia, educação e democracia: educação no processo de superação do subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira S.A., 1965. 370.19 L734t LINHARES, Maria Yedda Leite (org.). História Geral do Brasil. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 981 L755h p. 112 - 130 LOMBARDI, Jose Claudinei (Org.). Temas de pesquisa em educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2003. MANFREDI, Silvia Maria. Educação Profissional no Brasil. São Paulo: Cortez, 2002. MARTINS, Oswaldo. "Sobram vagas, mas profissionais qualificados procuram emprego!". Jornal do Brasil. Rio de Janeiro: JBWiki. Disponível em: <http://www.brasilwiki.com.br/noticia.php?id_noticia=43526>. Acesso em: 23 jun. 2011. MILITÃO, Jair da Silva. Educação Escolar e Trabalho no Brasil: O Ensino Médio. In: MENESES, João Gualberto de Carvalho (et al.). Educação Básica: políticas, legislação e gestão: leituras. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 370.1181 E24 MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. Instrução “popular” e ensino profissional: uma perspectiva histórica. In: VIDAL, Diana Gonçalves; HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Brasil 500 anos: tópicas em história da educação. São Paulo: EDUSP, 2001. MOTOYAMA, Shozo (Org). Educação Técnica e Tecnológica: 25 anos do CEETEPS. História vivida. São Paulo: UNESP, 1995. MOTTA, Cândido N. Nogueira da. Os menores delinqüentes e o seu tratamento no Estado de São Paulo. São Paulo: Tipografia do Diário Oficial, 1909. In: FONSECA, Sérgio C. A REGENERAÇÃO PELO TRABALHO: O CASO DO INSTITUTO DISCIPLINAR EM SÃO PAULO (1903-1927). Histórica – Revista on-line do Arquivo Público e São Paulo. São Paulo, nº 33, outubro de 2008. Disponível em: < http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao33/materia02 />. Acesso em: 21 fev. 2010. MUSA, Edson Vaz. Competir no futuro. In: Vários autores. Ciência e tecnologia: alicerces do desenvolvimento. São Paulo: Cobram, 1994. p. 93-103. 350.8550981 C569 NOGUEIRA, Maria Alice. Educação, saber, produção em Marx e Engels. São Paulo: Cortez, 1990. 370.19 N778e 144 NUSSENZVEIG, Moysés. Para que Ciência no Brasil? In: Vários autores. Ciência e tecnologia: alicerces do desenvolvimento. São Paulo: Cobram, 1994. p. 69-78. O’CONNOR, Joseph; MCDERMOTT, Ian. Além da lógica: utilizando sistemas para a criatividade e a resolução de problemas. São Paulo: Summus, 2007. OLIVEIRA, Marco Antonio Garcia. O novo mercado de trabalho: guia para iniciantes e sobreviventes. 2.ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2004. ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS IBERO-AMERICANOS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA. Metas Educativas 2021: a educação que queremos para a geração dos Bicentenários (2008). El Salvador, 2008. Disponível em: <http://www.oei.es/metas2021/metas2021_portugues.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2010. ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. GABINETE ESTATÍSTICO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Manual de Oslo: diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre inovação. Tradução de Flávia Gouveia sob responsabilidade da Financiadora de Estudos e Projetos. 3.ed. França: OCDE/Eurostat, 2005. Disponível em: < http://www.mct.gov.br/upd_blob/0026/26032.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 14.ed. Campinas, SP: Papirus, 2008. UNICID/2008 001.42 P125m, PASTORE, José. Profissionais especializados no mercado de trabalho. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas – IPE, 1973. 331.1209816 P293p PEREIRA, Josecleto Costa de Almeida. Globalização do trabalhador: desafios e perspectivas. 22.ed. Curitiba: Juruá, 2004. PEREIRA, Potiguara Acácio. Considerações em torno a uma concepção do sujeito. In: MORENO, Leda Virgínia Alves; ROSITO, Margaréte May Berkenbrock (Orgs.). O sujeito na educação e saúde: desafios na contemporaneidade. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, Edições Loyola, 2007b, p. 179-195. ______. O que é pesquisa em educação? São Paulo: Paulus, 2005. 371.3 P436q ______. Pedagogia do Sujeito. In: FURLANETTO, Ecleide Cunico; MENESES, João Gualberto de Carvalho; PEREIRA, Potiguara Acácio (Orgs.). A escola e o aluno: relações entre o sujeito-aluno e o sujeito-professor. São Paulo: Avercamp, 2007a, p. 19-31. ______. Pesquisa e Formação de Professores. In: QUELUZ, Ana Gracinda (Org.). Interdisciplinaridade: formação de profissionais da educação. São Paulo: Pioneira, 2000. p. 29-56. ______. Superação da Defasagem Cultural da Escola. Notandum. São Paulo: CEMOrOC/FeUSP; Universidade do Porto, 2008. 145 POCHMANN, Marcio. O emprego na globalização: a nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. 1.ed. 2.reimp. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005. 331.10981 P739e REICH, Robert Bernard. O futuro do sucesso: o equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida. São Paulo: Manole, 2002. REVISTA DO CENTRO PAULA SOUZA. EXPANSÃO nota 10. São Paulo: CEETEPS, ano 4, n. 16, mar./abr. 2010. Disponível em: <http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/publicacoes/revista/2010/edicao-16-marcoabril.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2010. REVISTA ENSINO SUPERIOR. Censo reflete fusões. São Paulo: Segmento, n. 128, 05/2009. Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=12369>. Acesso em: 24 dez. 2010 REVISTA ENSINO SUPERIOR. Manual de sobrevivência. São Paulo: Segmento, n. 140, 05/2010. Disponível em: <http://revistaensinosuperior.uol.com.br/textos.asp?codigo=12598>. Acesso em: 24 dez. 2010 RIBEIRO, Maria Luisa Santos Ribeiro. História da educação brasileira: a organização escolar. 16.ed. ver. e ampl. Campinas, SP: Autores Associados, 2000. ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil 1930/1973. 22.ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 370.981 R758h SÃO PAULO (Estado). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Manual de PITE. [s.l.: s.n.: s.d.]. Disponível em: <http://www.fapesp.br/materia/61/pite/pite.htm>. Acesso em: 15 jul. 2010. ______. Norma para o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas PIPE. [s.l.: s.n.: s.d.]. Disponível em: < http://www.fapesp.br/pdf/PIPE_0210.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2010. SAVIANI, Dermeval. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, SP: Autores Associados, 2008a. p.194 ______. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17.ed. revista. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. 370.981 S267ed 14ed ______. Educação Socialista, Pedagogia Histórico-Crítica e os Desafios da Sociedade de Classes. In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Demerval (orgs.). Marxismo e educação: debates contemporâneos. 2. ed. Campinas, SP: Autores associados: HISTDBR, 2008b. p. 223-274. http://www.abrapee.psc.br/documentos/cd_ix_conpe/IXCONPE_arquivos/33.pdf (onde peguei o número final do capítulo, pois, no google livros não está disp.) SCHMITZ, Egídio Francisco. Os jesuítas e a educação: filosofia educacional da Companhia de Jesus. São Leopoldo: Unisinos, 1994. 370.9 S355j 146 SILVA FILHO, R. L. L. Diagnóstico da Ciência e da Tecnologia. In: Vários autores. Ciência e tecnologia: alicerces do desenvolvimento. São Paulo: Cobram, 1994. p. 47-66. SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do Brasil. 8.ed. São Paulo: Brasiliense, 1973. 309.181 S679f TEIXEIRA, Anísio Spinola. Ensino superior no brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989. 378.81T266e ______. Por que “Escola Nova”?. Escola Nova, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 8-26, out. 1930. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RXgT1Iy3Pm8J:www.ia.ufrrj.br/ppgea/conteudo/T2SF/Akiko/25-Escolanovismo.rtf+artigo+%22Por+que+Escola+Nova%3F%22&cd=8&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&source=www.google.com.br TOMASI, ANTONIO (org.). Da qualificação à competência: pensando o século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. UNESCO. Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Destaques. Brasília: 2010. Disponível em: < http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2011. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ue000009.pdf VARGAS, Milton. Prefácio. In: GRINSPUN, Mirian P. S. Educação tecnológica: desafios e perspectivas. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002. WILSON, Stephen. A arte como pesquisa – A importância cultural da pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. In: DOMINGUES, Diana (Org.). Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade. São Paulo: UNESP, 2003. p. 147-180. ZABALA, Antoni. Enfoque globalizador e pensamento complexo:uma proposta para o currículo escolar. Tradução Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002. ZOTTI, Solange Aparecida. Sociedade, educação e currículo no Brasil: dos jesuítas aos ano de 1980. São Paulo: Autores Associados; Brasília: Plano, 2004. ______. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm> Acesso em 22 dez. 2010. branco ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação Profissional e Tecnológica - Legislação Básica – Nível Superior. 7.ed. Brasília: MEC, 2008. vermelho ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação Profissional e Tecnológica - Legislação Básica – Nível Superior. 7.ed. Brasília: MEC, 2008. branco ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Educação Profissional e Tecnológica - Legislação Básica – Nível Superior. 7.ed. Brasília: MEC, 2008. azul FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 1910 – 1989. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 3.ed. tot. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. azul