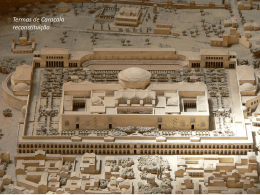

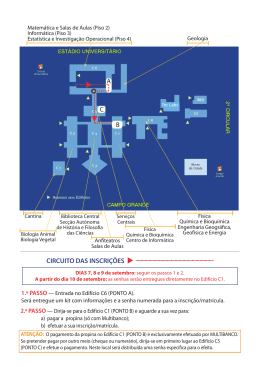

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE DOUTORADO EM ARQUITETURA E URBANISMO ANTÔNIO MARTINS DA ROCHA JÚNIOR DOMÍNIO DA FORMA PERMANÊNCIAS E MUTAÇÕES NAS COMPOSIÇÕES ARQUITETÔNICAS SÃO PAULO 2014 2 Rocha Jr., Antônio Martins B672d Domínio da forma: permanências e mutações nas composições arquitetônicas. / Antônio Martins da Rocha Júnior – 2014. 254 f. : il. ; 30cm. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. Bibliografia: f. 247-254. 1. Arquitetura, permanências e mutações. 2. Arquitetura, modernidade e tradição. 3. Arquitetura substancial. 4. Arquitetura acidental. I. Título. CDD 720 3 ANTÔNIO MARTINS DA ROCHA JÚNIOR DOMÍNIO DA FORMA: PERMANÊNCIAS E MUTAÇÕES NAS COMPOSIÇÕES ARQUITETÔNICAS Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Arquitetura e Urbanismo Orientador: Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha Perrone SÃO PAULO 2014 4 ANTÔNIO MARTINS DA ROCHA JÚNIOR DOMÍNIO DA FORMA: PERMANÊNCIAS E MUTAÇÕES NAS COMPOSIÇÕES ARQUITETÔNICAS Tese apresentada à Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Arquitetura e Urbanismo Aprovada em 24/04/2014 BANCA EXAMINADORA _______________________________________________________________________ Prof. Dr. Rafael Antonio Cunha Perrone Universidade Presbiteriana Mackenzie _______________________________________________________________________ Prof. Dr. Valter Luis Caldana Junior Universidade Presbiteriana Mackenzie _______________________________________________________________________ Profª. Drª. Eunice Helena Sguizzardi Abasc Universidade Presbiteriana Mackenzie _______________________________________________________________________ Profª. Drª. Anália M. M. de Carvalho Amorim Escola da Cidade _______________________________________________________________________ Prof. Dr. Orestes Bortolli Junior Universidade de São Paulo 5 À Lina, ao Davi, ao que está por vir. Aos irmãos, que discordam, mas sempre se dão. Aos meus pais, Antônio e Irene, que superestimam e acham mais. 6 AGRADECIMENTOS À Universidade de Fortaleza, pela compreensão e incentivo. À Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo conteúdo eficientemente transmitido. Ao professor Rafael Perrone, pela orientação e pelas valiosas contribuições. Ao engenheiro Rogério Campos, pela colaboração. 7 RESUMO Expõe a discussão acerca da existência, coexistência ou confronto de dois procedimentos no âmbito do fazer arquitetônico contemporâneo: um proveniente da noção de espaço estável, que produz uma arquitetura constituída por elementos perfeitamente localizáveis; e o outro derivado da noção de espaço fluido, que enseja uma arquitetura constituída por uma profusão de efeitos especiais. Dito de outro modo – seguindo conceituação expressa pela pesquisa –, o embate entre um espaço substancial, homogêneo – vinculado à noção de inteiro e regulado pela Geometria Euclidiana – e um espaço acidental, heterogêneo – ligadodo à ideia de deformação, modelado e representado por meios topológicos. No estudo dessa dicotomia, buscou-se compreender se o espaço dito substancial – oriundo da tradição clássica e que havia prevalecido no curso da História – entrou em crise para dar lugar ao espaço dito acidental, resultante, supostamente, da inovação tecnológica, sobretudo a digital. O objetivo é vislumbrar a condição da Arquitetura contemporânea em meio às tecnologias avançadas e sua relação com processos projetuais historicamente enraizados. A pesquisa verifica, portanto, se a noção de todo, que se relacioana e se harmoniza com suas partes, perdeu o seu sentido para dar lugar a um espaço instável, levando ao domínio das superfícies e, por consequência, ao fim de uma tradição. Para se abordar o problema da tradição na Arquitetura, a pesquisa foi buscar as raizes e o desenvolvimento histórico da linguagem clássica, considerando que ela representou, conscientemente, um ideal absoluto para inúmeros movimentos artísticos. Faz referência, também, a movimentos ditos anticlássicos, que se portaram como contraposições a premissas clássicas, dentre elas a ideia de forma como valor permanente. Esse caminho histórico tem como propósito detectar se a confrontação do espaço substancial com o espaço acidental é algo realmente contemporâneo, ou se não passa de mais uma configuração arcaica, percebida desde muito tempo. A conveniência da pesquisa diz respeito às possibilidades projetuais e aos processos a serem utilizados no ensino de Arquitetura. Palavras-chave: Arquitetura, pemanências e mutações. Arquitetura, modernidade e tradição. Arquitetura substancial. Arquitetura acidental. 8 ABSTRACT The work exposes the discussion concerning the existence or coexistence, confrontation of two procedures under the do contemporary architectural: one from the notion of stable space, which produces an architecture consisting of elements perfectly localizable; and the other derived from the notion of fluid space, which generates an architecture consisting of a profusion of special effects. Or, to put it another way – following the conceptualization research – the clash between a substantial space, homogeneous – linked to the notion of whole and governed by Euclidean geometry-and a space accident, heterogeneous – linked to the idea of deformation, modeled and represented by topological means. In the study of this dichotomy sought to understand whether space said substantial – from the classical tradition and which had prevailed in the course of history – came into crisis to give rise to space said accidental, resulting, supposedly, of technological innovation, especially the digital. The goal is to envision the condition of contemporary architecture in the midst of the advanced technologies and their relationship with project processes historically rooted. The research checks, therefore, if the notion of the whole is related and harmonizes itself with its parts, if it lost its meaning to make way for an unstable space, leading to the dominance of the surfaces and, consequently, the end of a tradition. To address the problem of tradition in architecture, the research looked for the roots and the historical development of the classical language, considering that it represented, propositaly, an absolute ideal for numerous artistic movements. References, also, the so-called anti-classic movements, which behaved as counterpoints to classical assumptions, among them the idea as a permanent value. This historic path aims to detect whether the substantial space confrontation with the accidental space is something really contemporary, or if it's more an archaic setting, perceived for a long time. The convenience of the present research concerns to the project possibilities and the procedures to be used in the teaching of Architecture. Keywords: Architecture, permanencies and mutations. Architecture, modernity and tradition. Substantial Architecture. Accidental Architecture. 9 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 11 2. NATUREZA DO ESPAÇO E EXPRESSÃO ARQUITETURAL ................................................... 15 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Espaço substancial, espaço acidental ......................................................................15 Espaço de fluxo, espaço de lugares .........................................................................17 Fazer arquitetônico e cânones ................................................................................ 19 Espaço platônico ..................................................................................................... 22 Matéria e forma em Aristóteles ............................................................................ 24 Ordem formal platônica e interpretações aristotélicas da forma .......................... 25 Medievo e ordem aristotélica ................................................................................ 27 Renascimento e espaço platônico ........................................................................... 31 Dualidade espacial barroca ..................................................................................... 39 Classicismo como arquétipo durável ..................................................................... 43 Historicismo, mimese e modernidade................................................................... 44 3. GEOMETRIA E CONCEPÇÃO DO ESPAÇO ......................................................................... 47 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Espaço relativista ..................................................................................................... 47 Geometria e vanguardas do século XX .................................................................... 52 Ordem geométrica e compreensão do mundo ....................................................... 57 Laboratório egípcio .................................................................................................. 59 Essência geométrica e construtiva do templo grego .............................................. 66 Proporções e cânones clássicos ............................................................................... 68 Sintagma clássico ..................................................................................................... 73 Arquitetura romana e preceitos clássicos ............................................................... 75 Renascimento e cultura clássica .............................................................................. 82 Perspectiva cônica e organização do espaço .......................................................... 90 Urbanismo barroco e perspectiva ........................................................................... 94 Arquitetura e espaço curvo ..................................................................................... 98 4. COMPOSIÇÕES ARQUITETÔNICAS: PERMANÊNCIAS E MUTAÇÕES .............................. 108 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Idade da informação e experiências formais ....................................................... 108 Composição, forma e projeto ............................................................................... 119 Classicismo e autonomia da arte .......................................................................... 122 Neoclassicismo e caráter tipológico ......................................................................123 Durand e suas lições de Arquitetura .................................................................... 128 Metodologia, tipologia e academicismo .............................................................. 132 Modernismo e composição .................................................................................. 135 10 4.8 4.9 4.10 4.11 Sistemas fundamentais dos mecanismos de composição ................................... 141 Composição e contemporaneidade ..................................................................... 143 Superficie topológica “líquida” .............................................................................147 Pavilhão da Água Doce: plasticidade líquida e interação ....................................150 5. ESTUDO DE CASOS .......................................................................................................... 158 5.1 5.2 5.3 Ideia de composição ............................................................................................. 158 Periodização e escolha dos casos ......................................................................... 169 Modernidade técnica e plasticidade clássica: os projetos para o Aeroporto Santos Dumont ................................................................................... 163 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.4 Centro George Pompidou: a técnica como definidora da forma e elemento de projeto ............................................................................................ 187 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.5 O projeto vencedor do certame (1937) ...................................................... 168 O projeto executivo de 1938 .......................................................................174 O projeto executado em 1944 .................................................................... 177 Tradição e modernidade ............................................................................. 183 Confiança tecnológica .............................................................................. 189 O projeto .................................................................................................... 194 Técnica e realidade cotidiana .................................................................... 202 Libertação da forma ...................................................................................204 Museu Guggenheim: efeito de superfície como espetáculo ............................... 206 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.5.6 O edifício e o entorno urbano ................................................................... 208 Desempenho funcional e estrutural .......................................................... 216 Concepção, composição e representação ................................................. 218 Satisfação emocional ................................................................................. 223 Investigação formal .................................................................................... 224 Efeito de superfície .................................................................................... 228 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 232 6.1 6.2 6.3 Desmaterialização da Arquitetura: percurso diacrônico...................................... 232 Mutações e permanências ................................................................................... 234 Processos projetuais e resultado espacial ........................................................... 241 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 247 11 1 INTRODUÇÃO O projeto desta tese de doutoramento nasceu da inquietação em se compreender a natureza do espaço arquitetônico produzido em meio à sociedade informacional em que hoje se vive. No caminho percorrido, foram investigados os efeitos, nas composições arquitetônicas, das práticas criativas oriundas da contemporaneidade. No trajeto da pesquisa, depreendeu-se, do pensamento de alguns autores, que existe nos tempos atuais a adoção de conceitos e procedimentos definidores da expressão arquitetural distintos de processos historicamente enraizados. Para esses autores, tal mudança é consequência das transformações tecnológicas e econômicas, que fizeram com que a relação da sociedade com processos de inovação técnica e criação artística tenha sido objeto de grandes alterações. O novo formato de organização social, configurada ao final do século XX, teria 1, assim, promovido alterações da vivência do espaço e do tempo, dando a moldura para a formatação de realidades diversas, incluindo a Arquitetura. A consequência advinda das novas concepções de mundo na Arquitetura, para pensadores contemporâneos, é que as metodologias atuais argumentam contra se estabelecer qualquer cânone único ou histórico para o desenvolvimento das novas práticas criativas. A ideia de espaço estático, homogêneo, substancial – oriundo da tradição clássica e que havia prevalecido no curso da História – teria entrado em crise e cedido lugar ao espaço dinâmico, heterogêneo, acidental, resultante, ao que se imagina, da inovação tecnológica, sobretudo a digital. Nessa direção, a Geometria euclidiana, que regulava os arranjos espaciais das dimensões urbana e arquitetônica, progressivamente teria perdido o seu sentido, para dar lugar a percepções e representações que nada teriam em comum com o passado. Haveria, desse modo, uma dualidade própria dos tempos atuais em definir a natureza do espaço e, em consequência, a expressão arquitetural de uma obra concebida. A percepção é a de que estaria havendo um deslocamento do estático para uma condição de instabilidade, levando à Arquitetura ao domínio das superfícies. 1 O verbo é expresso no futuro do passado haja vista que o entendimento dos autores consultados não é necessariamente corroborado pela tese. Outras situações como essa ocorrerão ao longo do texto, sendo que a posição do autor deste trabalho será revelada com clareza no decorrer da tese, sobretudo no capítulo 6, das Considerações Finais. 12 O deslocamento do estático para o dinâmico, reflexão inicial da pesquisa, parecia, à primeira vista, bem explicar as transformações pelas quais a Arquitetura passava desde o final do século XX. Ponderou-se, entretanto, que a confrontação do espaço estático com o dinâmico pode não ser um produto típico da sociedade informacional, e sim a configuração de algo arcaico, percebido desde muito tempo. Buscaram-se, nos ensinamentos da História, outros princípios confrontantes que acompanharam a Arquitetura em diversos momentos e foram encontradas outras dualidades, como as surgidas das contraposições do Clássico com o Medievo, o Romântico ou o Moderno. Observou-se, também, que uma dualidade específica, talvez a mais importante para explicar a natureza dos espaços concebidos, perpassa todo esses movimentos e chega aos dias atuais. É a dualidade surgida das noções de espaço e forma provenientes do pensamento de Platão – que teoriza o espaço como fechado, estático e duradouro – e de Aristóteles, ao imaginar uma ordem orgânica, variada e plural para a constituição das coisas corpóreas. Desse modo, examinou-se com atenção a possibilidade de o confronto de procedimentos na definição da expressão arquitetural contemporânea também ser explicada pelo embate platônico-aristotélico. Achou-se de relacionar, portanto, as atitudes de “novidade” e “antiguidade” para que fossem percebidos quais elementos tradicionais persistem na prática arquitetônica. Para se abordar o problema da tradição na Arquitetura, a pesquisa foi buscar, além do entendimento das teorias de espaço formuladas por Platão e Aristóteles, as raizes e o desenvolvimento histórico da linguagem clássica, haja vista que ela representou (e ainda o faz), conscientemente, um ideal absoluto para inúmeros movimentos artísticos. A pesquisa faz referência, também, a movimentos ditos anticlássicos, que se portaram ou se portam como contraposições a premissas clássicas, dentre elas a ideia de forma como valor permanente. Observando-se distintos movimentos e linguagens artísticas no percurso da Grécia até os nossos dias, verificou-se, nos mecanismos de composições e de transmissão de conhecimento, a consolidação de alguns sistemas teóricos e práticos fundamentais. Esses sistemas, não mutuamente exclusivos, necessariamente, são essenciais para a comprensão do que a tese se propõe: abordar as permanências e mutações no fazer arquitetônico. 13 Com fundamento nos mecanismos de composições que se estabeleceram ao longo da História, a pesquisa aborda, por meio de estudos de casos, o suposto deslocamento do estático, do substancial, para a condição de instabilidade formal, acidental, que teria conduzido a Arquitetura do final do século XX ao domínio das superfícies. Os casos estudados foram escolhidos tendo como balizamento temporal os anos 1960, que se caracterizaram por um processo de crítica e revisão conceitual da cultura arquitetônica. Ademais, a década de 1960 é também o período em que a sociedade informacional se estabeleceu como modo específico e organização social, marcando, nas manifestações artísticas, a busca por novas expressividades nas formas. Os casos estudados procuram expressar um período diacrônico, embora a pesquisa não deixe de investigar um percurso sincrônico para a suposta passagem do espaço homogêneo, vinculado à noção de inteiro, para o espaço heterogêneo, ligado à ideia de deformação. Foi analisada uma obra anterior à década de 1960, outra imediatamente após os anos 1960 e a terceira representando os tempos mais próximos dos dias atuais. As obras estudadas foram escolhidas em razão de suas ideias geradoras, estruturas espaciais e respostas à cultura e à tecnologia, refletindo, densa e profundamente, o período histórico em que foram concebidas e construídas. Essa abordagem permitiu refletir sobre as distintas natureza do espaço arquitetural e concluir se há uma forma espacial predominante na sociedade informacional, marcando o fim de uma tradição. O trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos, incluindo a introdução e as considerações de remate. Apresenta um percurso que, para se chegar às argumentações e conclusões, parte da compreensão de variadas naturezas do espaço (capítulo 2), passa pelo papel da Geometria nas concepções espaciais (capítulo 3), analisa os procedimentos de composições arquitetetônicas à luz das permanências e mutações (capítulo 4) e deságua nos estudos de casos (capítulo 5). Todo esse percurso teve como objetivos: a) aprofundar a compreensão acerca do papel das preexistências da Arquitetura, das formas e disposições na definição do esquema formal dos edifícios; b) verificar como ocorre a estruturação da forma geral de um edifício concebido segundo as noções de espaço estável e de espaço instável; 14 c) notar se opções para a obtenção do esquema formal de um projeto levarão a diversificadas categorias de processos de composição; d) compreender a definição do sentido da Arquitetura em meio à sociedade informacional; e 5) investigar se ocorreram mudanças na proposição dos espaços e formas da Arquitetura comprendida no âmbito da realidade informacional contemporânea. Para se refletir sobre essas questões, hipóteses foram lançadas no capítulo 2, propiciando subsídios para o desenvolvimento do trabalho e para o que se pretende demonstrar nas conclusões. Na verificação das hipóteses, definiu-se um universo conceitual oriundo de uma base bibliográfica e utilizou-se do estudo de três casos como modo de aproximação das hipóteses à realidade projetual. O recorte temporal dos casos estudados (1930-2000) tem o propósito de verificar a natureza do espaço de obras concebidas antes, durante e após a década de 1960, anos que marcaram a consolidação da sociedade informacional. As obras escolhidas foram analisadas utilizando-se o significado de composição como o arranjo geométrico, a estrutura básica de disposição de elementos gráficos que leva ao resultado formal do objeto arquitetônico projetado, independentemente da natureza do espaço concebido. Observou-se, entretanto, que os arquitetos contemporâneos procuram criar mundos projetuais compatíveis com a natureza de cada espaço, escolhendo determinados processos compositivos e instrumentos de desenho e mídias de representação. As implicações de tudo isso no fazer e no ensinar arquitetônicos é levar à compreeensão das possibilidades projetuais – como o edifício deve ser projetado – e que processos devem ser utilizados no ensino de Arquitetura, indicando o grau de pertinência da pesquisa. 15 2 NATUREZA DO ESPAÇO E EXPRESSÃO ARQUITETURAL A crise da noção de dimensão surge com a crise do inteiro, ou seja, de um espaço substancial, homogêneo, herdado da geometria grega arcaica, em benefício de um espaço acidental, heterogêneo, em que as partes, as frações, novamente tornam-se essenciais. Paul Virilio 2.1 Espaço substancial, espaço acidental Analisando a sociedade “tecnologizada” em que hoje se vive, o filósofo francês Paul Virilio (2008) parte da Arquitetura e das políticas urbanas para investigar os efeitos de um mundo que se organiza cada vez mais segundo a produção e difusão de imagens e informações. Ele compreende que a expressão arquitetural está vinculada aos sistemas de comunicação, e, em consequência, o espaço construído é definido não só pelo efeito material e concreto das estruturas edificadas, das permanências de elementos e marcas arquiteturais ou urbanísticas, mas, igualmente, pela “incessante profusão de efeitos especiais que afetam a consciência do tempo e das distâncias, assim como a percepção do meio”. (P.18). Virilio entende que há o confronto de dois procedimentos na definição da expressão arquitetural: um deles bem material, constituído de elementos físicos, paredes, limiares e níveis, todos precisamente localizados; o outro, imaterial, do qual as imagens e mensagens não possuem localização precisa. Esse confronto seria consequência do desequilíbrio crescente entre a informação midiatizada e a informação direta dos sentidos, “fazendo com que o efeito de real pareça suplantar a realidade imediata”. (P.17). Haveria, deste modo, uma tendência ao deslocamento do estático na Arquitetura, antes predominante, para uma condição de instabilidade, com a transparência tomando o lugar das aparências – aquelas que se mostram à primeira vista. Expresso de modo diverso e seguindo a conceituação de Virilio (2008), a passagem de “um espaço substancial, homogêneo, herdado da geometria arcaica grega”2 e vinculado à noção de inteiro, para “um espaço acidental, heterogêneo”, vinculado à ideia de desintegração (p.19). 2 Virilio não explicita o sentido da expressão “geometria grega arcaica”, mas entende-se como tal a Geometria geradora do sintagma artístico clássico e seus conceitos de composição (axialidade, simetria, ortogonalidade ...). Pode ser entendida, também, como a geometria sistematizada por Euclides (330-275 a.C.) em Os elementos, obra que se vale do modo dedutivo para definir propriedades demonstráveis da Geometria Plana com base em conceitos apriorísticos. 16 Para Virilio, está ocorrendo uma crise do inteiro, a passagem de um espaço contínuo para um espaço descontínuo, provocando a perda de referências fundamentais da Arquitetura e Urbanismo – simbólicas, históricas, geométricas, com o declínio da centralidade, da axialidade, ocorrendo a desvalorização da antiga repartição das dimensões físicas. Estaria sendo destruída, deste modo, a estruturação tradicional das aparências, fundada desde a Antiguidade na Geometria Euclidiana, que regulava as superfícies tanto da dimensão urbana quanto da arquitetônica. A ideia da dimensão física, que parece remontar a um estado arcaico da Geometria grega, estaria progressivamente perdendo o seu sentido, para dar lugar a percepções eletrônicas de tempo e espaço e que nada teriam em comum com as do passado. Por meio da confrontação do “espaço substancial” com o “espaço acidental”, Virilio (2008) tenta vislumbrar a condição da Arquitetura contemporânea “em meio ao desconcertante concerto das tecnologias avançadas”. (P.17). Ele ressalva que não se trata de um julgamento maniqueísta, de um elogio ou uma condenação a priori dos meios técnicos atuais, mas da abordagem de um fenômeno complexo que suscita alterações radicais nos mais diversos referenciais: perceptivos, estéticos, políticos, filosóficos. A dualidade substancial versus acidental tem a pretensão de entender a dinâmica tecnológica que envolve a Arquitetura nos dias atuais, de modo a compreender a crise do espaço contínuo e homogêneo em benefício da relatividade do espaço descontínuo e heterogêneo. Das preocupações de Virilio emergem, portanto, questões ligadas à atualidade do fazer arquitetônico, ou, precisamente, ao confronto de duas concepções projetuais: uma proveniente da noção de espaço estável, que produz uma arquitetura constituída por elementos perfeitamente localizáveis; e a outra derivada da ideação de espaço instável, a ensejar uma arquitetura que agrega às suas estruturas construídas uma profusão de efeitos especiais. Da primeira concepção, o espaço que surge tende a ser composto pela noção do todo que se relaciona e se harmoniza com suas partes; na segunda, o espaço resultante inclina a ser constituido por partes desintegradas e definido por superfícies criadas pelo grande aparato tecnológico da Era digital. Nos dois tipos de espaço, os arquitetos criam mundos projetuais por meio da escolha de processos compositivos e de instrumentos de desenho e mídias de representação compatíveis com cada tipo de espaço. A questão é saber 17 – e daí procede a pertinência do tema – se comprovado o deslocamento do estático na Arquitetura para uma condição de instabilidade, será possível detectar nesta condição a permanência de elementos e princípios arquitetônicos em concepções recentes, ou se os procedimentos de composição e representação tradicionais não são mais suficientes para traduzir o espaço arquitetônico produzido pela sociedade informacional3. As respostas a essas indagações têm implicações de ordem projetual – como o edifício será projetado – e de ordem pedagógica – que processos devem ser utilizados no ensino de Arquitetura, indicando o grau de pertinência da pesquisa. 2.2 Espaço de fluxos, espaço de lugares O pensamento de Virilio encontra paralelo na compreensão de Manuel Castells (1999) sobre o que este entende como “paradigma tecnológico baseado na informação”. Para Castells, esse paradigma deu nova face ao arranjo social, contribuindo de modo decisivo para a definição dos traços distintivos das sociedades do final do século XX e começo do terceiro milênio. As mudanças provenientes das transformações tecnológicas e econômicas fizeram com que a relação da sociedade com o processo de inovação técnica tenha passado por grandes alterações. Castells, no entanto, não sugere que novas formas e processos sociais surgem em consequência de transformação tecnológica, pois “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas”. (P. 25). Ele compreende que a tecnologia incorpora a sociedade e esta utiliza a inovação tecnológica, ocorrendo uma interação dialética de ambas que faz surgir outras práticas sociais. O novo formato de organização social configurada ao fim do século XX e analisado por Castells – o conceito de sociedade em rede – teria promovido alterações da vivência do espaço e do tempo, dando a moldura para a formatação de realidades diversas, incluindo a Arquitetura. À nova lógica espacial que surge sob o efeito do paradigma da tecnologia da informação Castells chama de espaço de fluxos, em oposição ao espaço de 3 O termo informacional é aqui utilizado no sentido dado por Castells, indicando “o atributo de uma forma específica de organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas” surgidas na segunda metade do século XX. Castells considera que uma das características principais da sociedade informacional é a lógica de sua estrutura baseada em rede, o que explica o uso do conceito de “sociedade em rede”. Ver CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede; tradução Roneide Venâncio Majer (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1). São Paulo: Paz e Terra, 1999, Prólogo, nota 33, p. 46. 18 lugares, este tendo relação com a ordem espacial historicamente enraizada na experiência comum das pessoas (p.404). Ainda conforme Castells (2001, p. 440), o espaço de lugares vincula-se às pessoas, que são locais, enquanto o espaço de fluxos é associado às elites empresariais e financeiras, que são cosmopolitas. Da oposição dialética entre essas duas expressões de lugares emerge um debate sobre a Arquitetura atual que pode ser visto em Castells e que mantém um paralelo com as ideias de espaço acidental e espaço substancial definidas por Virilio. Este vê a Arquitetura resultante do espaço acidental constituída por uma profusão de efeitos especiais, enquanto Castells (2001, p. 444-445) enxerga as formas da arquitetura moldada pelo espaço de fluxos como neutras, diáfanas, puras, resultando no que ele chama de “arquitetura da nudez”. Dessa discussão desponta a oportuna investigação sobre se há, na sociedade informacional, uma forma espacial predominante e, em caso afirmativo, quais as consequências dessa constatação na formatação da Arquitetura. A dualidade do espaço substancial versus espaço acidental – destacada por Virilio – ou do espaço de fluxos versus espaço de lugares – formatada por Castells – pode explicar o deslocamento do estático na Arquitetura, que estaria ocorrendo em meio a um outro universo de objetos artificiais, outros modos de produção e outras visões de mundo, recentemente definidos. Nos anos 1960 viu-se florescer de início as chamadas estéticas informacionais e a redefinição de questões de espaço, tempo, memória, fruição e cultura, que procuram explicar que a Arquitetura está perdendo plasticidade, passando da hegemonia do espaço fechado e estável para uma ‘’antropologia cultural das superfícies’’ (DOMINGUES, 2009, p. 36)4. No âmbito dessa compreensão teórica, a Arquitetura se manifesta por meio das possibilidades tecnológicas da computação gráfica em criar superfícies envoltórias, maleáveis, fluidas e envolventes com o intuito de criar um modo de fruição estética distinta da tradicional. O território é composto ultrapassando o efeito material e concreto das estruturas construídas, indicando que, no processo de mudanças da noção de limite, o pleno não existe mais. Assistir-se-ía, desde modo, a um fenômeno paradoxal “em que a opacidade dos materiais de construção se reduz a nada” (VIRILIO, 2008, p. 9). O espaço construído participaria de uma topologia transparente, eletrônica, ligada a um tempo de duração técnica, “sem comparação com qualquer calendário de atividades ou 4 A autora analisa o sistema de arte geral, não fazendo menção específica à Arquitetura. 19 memória coletiva [...], duração que contribui para a instauração de um presente permanente [...]” (VIRILIO,2008, p. 11). 5 2.3 Fazer arquitetônico e cânones Para Corona Martínez (2000), a consequência das novas concepções de mundo na Arquitetura é que esta se tornou uma relíquia cultural, sobretudo porque “... os meios que serviam para imaginar um edifício e para construí-lo entraram em crise sem que tenhamos com que substituí-los”. (P. 51). Hoje já não se projeta para a eternidade, assinala Corona Martínez, porém os mesmos métodos são usados para projetar e métodos parecidos para construir. O edifício, que até há cerca de dois séculos se mostrava como “o protótipo da obra humana, o artefato privilegiado por sua durabilidade e magnitude” (p.51), teria passado para o círculo do consumo e da moda. Corona Martínez entende, entretanto, que essa passagem só ocorre pela via da representação, haja vista que a Arquitetura – protótipo da permanência – não é produzida em velocidade e quantidade suficientes para que possa ingressar no âmbito do superconsumo. A materialidade arquitetônica só ocorre depois que a ideia circula sob a forma de representação arquitetônica, fazendo com que o edifício tenha a imagem de coisa demasiadamente conhecida. Em consequência, “projeta-se pela metade algo que está superado antes de ser construído” ou, inversamente, em reação a esse efeito, “persegue-se a atemporalidade, reduzindo a arquitetura a uma geometria de volumes simples, platonicamente eternos”. (P.53). Das ideias de Corona Martínez depreende-se que, apesar de os objetivos sociais e culturais terem mudado, continua-se a utilizar cânones6 clássicos na representação e materialização da Arquitetura atual. 5 Entende-se o presente permanente de Virilio como o tempo das pequenas narrativas práticas, cotidianas, que substituíram as grandes narrativas téoricas, herdeiras da Renascença e que eram ligadas à capacidade universalmente reconhecida de dizer, descrever e inscrever o real; compreende-se como a crise da noção de “narrativa” intercambiada com a crise da ideia de “dimensão” como narrativa geometral e que levou, conforme Virilio (2008), à súbita fratura das formas inteiras, à “destruição das propriedades do único pela industrialização...”. (P.19). Tem relação, acrescente-se, com a aceleração do enfraquecimento da faculdade de intercambiar experiências que caracterizava as sociedades pré-modernas, conforme o sentido expresso por Walter Benjamin. Ver Os pensadores (textos escolhidos); tradução José Lino Grunnewald e al. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 6 O termo cânone (ou ordem) é aqui utilizado como um conjunto de regras gerais de onde se extraem regras especiais, como as definidas por uma ordem arquitetônica clássica específica (dórica, jônica ...) ou pelos preceitos arquitetônicos formulados por Le Corbusier, na primeira metade do século XX. A palavra cânone possivelmente derive do grego kanon, termo utilizado para designar uma vara ou cana que servia de referência como unidade de medida. 20 Para outros estudiosos da contemporaneidade, entretanto, a natureza interdisciplinar dos trabalhos com novas mídias, bem como as metodologias atuais, argumentam contra se estabelecer qualquer cânone único ou histórico para o desenvolvimento das novas práticas criativas7. Há quem considere – como o arquiteto holandês Lars Spuybroek8 – o desenho arquitetônico tradicional como sendo um sistema redutivo. A concepção de superfícies envoltórias, maleáveis e fluidas requeridas pela contemporaneidade – e que remetem à noção de espaço acidental definida por Virilio e à ideia de espaço de fluxo formatada por Castells – exigiria mudanças nas ações projetuais, representativas e construtivas da Arquitetura, agora entendida como espaço eminentemente animado e interativo. Para isso, seria preciso modelar, por meio das avançadas técnicas de animação, “as estruturas e as formas arquitetônicas no âmbito de um espaço virtual constituído por inúmeros movimentos, fluxos e forças em constante interação e transformação”. (SILVA, 2004). O digital se colocaria de forma inovadora nos processos de criação, produzindo imagens que assumiriam estados mutantes por experiências vividas pelo sujeito no processo de percepção e fruição dos novos agenciamentos espaciais, “interfaceados” com tecnologias interativas (DOMINGUES, 2009, p.36). O resultado plástico derivado desse processo cabe no conceito de “arquitetura líquida”, que tem o propósito de significar um território interativo e liquefeito resultante de algorítmos matemáticos.9 Tal plasticidade liquefeita – que aqui pode ser exemplificada por meio do Pavilhão da Água Doce10 (Figura 2.1) – encontra paralelo no 7 Como é o caso de MALINA, Roger. Leonardo olhando para frente: fazendo a história e escrevendo a historia. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; tradução Flávio Gisele Saretta et al. São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 20. 8 Spuybroek dirige o escritório de Arquitetura e design Nox, que, além de Arquitetura, produz objetos, instalações multimídias, vídeos e textos diversos que são publicadas em revistas especializadas. Os integrantes do grupo Nox têm discutido com outros arquitetos contemporâneos os princípios e as diretrizes de uma arquitetura que recebeu a denominação de “arquitetura líquida”, resultante da preocupação do papel do computados na concepção, imaterialidade, interatividade e informação na arquitetura. Ver VELLOSO, Ivan MacDowel. Os meios digitais na arquitetura do Grupo NOX. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura-PROPAR, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24801/000747017.pdf?sequence=1>. Acesso em : 28 out. 2010. 9 A expressão “arquitetura líquida” é creditada ao arquiteto venezuelano Marcos Novak, tendo aparecido em um trabalho seu publicado em 1991 (Liquid Architectures in Cyberspace). A arquitetura líquida de Novak se limita à exploração de formas e espaços virtuais, mas a expressão passou a ser vista como sinônimo de espaço onde as percepções sensoriais humanas condicionam e determinam a ambiência, associando agenciamentos espaciais a uma manifestação momentânea do tempo, em que imagens e mensagens não possuem localização precisamente definida. 10 Obra analisada em detalhes no capítulo 4 desta tese. 21 conceito de “modernidade líquida”, nos termos empregados pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001) para caracterizar os tempos atuais. Para ele, a (pós) modernidade é líquida porque dilui os sólidos as grandes instituições como a família e a religião, as antigas relações sociais e de trabalho, as ordens econômicas e as grandes utopias e dota a sociedade atual de grande mobilidade, fluindo, sem limites ou controles, por meio das fronteiras geográficas. É, segundo Bauman, um processo de descorporificação e desterritorialização, no qual o tempo adquire instantaneidade e urgência, e os espaços de trabalho e de relações pessoais perdem o imperativo da proximidade física, multiplicando-se e interagindo em distintos lugares físicos. Ocorreria, desse modo, um processo de “virtualização” da vida cotidiana nos variados ambientes de interação humana, sejam os direcionados ao trabalho, à moradia ou ao puro convívio social. 1 2 Figura 2.1 – Plasticidade liquefeita Pavilhão da Água Doce, Ilha de Neetje Jans, Holanda, 1993-1997. Grupo Nox. Perspectivas do exterior (1) e do interior (2). Fonte: http://www.nox-art-architecture.com/ (1 e 2). Arquitetura configurada por um arranjo geométrico não ortogonal, se enquadrando, supostamente, em um padrão de espaço distinto do cartesiano. Piso, teto e parede são organizados como uma superfície envoltória única na busca por uma continuidade espacial fluida e envolvente, plasticidade liquefeita que encontra paralelo no conceito de “modernidade líquida” nos termos empregados por Bauman (2001). 22 Malgrado o emprego ou não de cânones ou da virtualização na realidade do fazer arquitetônico atual, o tipo de dualidade destacado por Virilio parece não ser necessariamente um produto típico da sociedade informacional. Embora possa ser vista como algo característico da atualidade, a dualidade substancial versus acidental se configura como algo arcaico, percebida desde muito tempo. Pelo que se pode extrair dos ensinamentos históricos, ela acompanha a Arquitetura em diversos momentos, como a dualidade surgida das noções de espaço e forma provenientes do pensamento de Platão e Aristóteles ou a contraposições (derivadas ou não do embate platônico-aristotélico) do clássico com o Medievo, o romântico ou o moderno. Na tarefa de se conhecer e compreender o papel das preexistências, permanências e mutações no campo da Arquitetura, o saber histórico é o meio fundamental. A história faz parte operativa do presente, pois fazer edifícios novos quase sempre é uma crítica ou referência a edifícios do passado. “O significado de uma igreja é outra igreja”, disse Décio Pignatari (1989, p.119), embora as formas, expressões ou composições arquitetônicas se relacionem a determinadas circunstâncias e traduzam os sentimentos do momento histórico em que foram concebidas. A dinâmica histórica leva às mutações, entretanto as formas da Arquitetura podem não ser apenas casuais e incertas, com significado eminentemente contextualizado com a época. Levadas da Geometria pura à Arquitetura, elas podem se expressar em determinados momentos históricos como absolutas, dando lugar a signos que parecem transcender o significado temporal (PEREIRA , 2010, p. 38). À luz do passado é possível compreender ações arquitetônicas do presente com o intuito de se especular sobre o sentido da Arquitetura hoje produzida em meio a uma sociedade informacional, que se mostra com a necessidade de representar mais dados, camadas e conexões do que as sociedades que a precederam11. 2.4 Espaço platônico Na visão platônica, o mundo material, tanto físico quando biológico, pode ser inteligível em virtude do número – assim como preconizava a doutrina pitagórica. Na relação entre as formas e os objetos, há, entretanto, certa diferenciação entre as duas propostas. Para os pitagóricos, 11 os números são realidades corpóreas, constituídas por unidades Para seguir-se a compreensão de Lev Manovich sobre a sociedade informacional, conectada em rede, contida no texto “Abstração e complexidade”, in: Domingues, 2009, p.407. 23 indecomponíveis. As coisas imitam os números numa acepção plenamente realista: os objetos refletem exteriormente sua constituição numérica interior e, deste modo, “o modelo e a cópia estão ambos no plano do concreto; são as duas faces – interna (apreendida racionalmente) e externa (apreendida pelos sentidos) – da mesma realidade” (PESSANHA, 1987, p. XVIII). No projeto platônico há, na criação das formas, um “distanciamento” entre o plano sensível (o que se apreende pelos sentidos), e o inteligível (o que se apreende pela razão). Por meio de um discurso universal autônomo e fundado na razão, Platão acredita poder realizar seu projeto por intermédio de um progressivo afastamento da experiência sensível em direção ao inteligível puro. Ao fazê-lo – explica Garcia-Roza (2003, p. 9) – inicia o movimento do pensamento em direção a um mundo de puras formas: uma realidade metafísica, criando, assim, a transcendência, a busca da pureza. Os objetos físicos – múltiplos, concretos, perecíveis – aparecem como cópias imperfeitas dos arquétipos ideais, incorpóreos, perenes; são apenas pálidos reflexos das essências puras ou ideias arquetípicas. O mundo sensível é uma imitação do mundo inteligível, pois as ideias não podem ser percebidas pelos sentidos, mas apenas pela razão pura. No âmbito da Arquitetura (e da visão platônica), se esta tenciona espelhar as essências (ideias), que são fixas e eternas, terá que erigir edifícios sólidos e duradouros, pois o verdadeiro não se altera nem é corrompido pelo tempo (PULS , 2006, p. 109). Em se tratando da conformação urbana, a estrutura racional, articulada e lógica da cidade ideal platônica deveria ter um tamanho delimitado pelo número de habitantes e por uma muralha. As principais condições de existência da pólis platônica eram que fosse pequena, isolada, contida em si mesma e fechada. Para Mumford, Platão subestimava os estímulos e desafios do crescimento e da variedade, a desordem, o conflito, a tensão, a fraqueza, coisas que, se não petrificadas em um padrão fixo, poderiam produzir uma comunidade muito mais desejável. A imagem da cidade que Platão cultivava, entretanto, era a de um absoluto geométrico baseado em ideais arquetípicos, uma cidade latente como ideia, mas que jamais foi adequadamente realizada em tijolos ou mármores12. Ficou, entretanto, o conceito de espaço platônico – fechado, estático, duradouro, contido em si mesmo – que, com respaldo na cultura clássica helênica, impregnou as concepções artísticas do mundo ocidental em 12 Ver MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas; tradução Neil R. da Silva. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 191-219. 24 vários momentos históricos. E daí parece proceder a noção de “espaço substancial” formulada por Virilio, espaço que define uma expressão arquitetural homogênea e estática, precisamente constituída por paredes, níveis e limiares. 2.5 Matéria e forma em Aristóteles Contraposto à teoria platônica das ideias, Aristóteles compreende que a essência das coisas está nas próprias coisas e não em um mundo unicamente inteligível, como fazia crer Platão. Para Aristóteles, a essência das coisas está na substância – que é, para ele, a fusão da matéria com a forma13 – e não separada em um mundo de ideias perfeitas e de formas imperfeitas, equivalendo a dizer que não é possível conhecer as coisas somente pela inteligência, pois, se assim fosse, a percepção sensível seria inútil14. A percepção sensível, ao contrário, mostra que as coisas se transformam continuamente, admitindo-se, juntamente com a inteligência, um misto de racionalismo e empirismo sensível em questões concernentes ao conhecimento daquilo que existe ou com possibilidade de existir. Na constituição do substrato das coisas corpóreas, as formas geométricas retratam os aspectos figurativos dos objetos, concretizados por um suporte material qualquer, ocorrendo a fusão de forma e matéria. A matéria informe se acrescenta, se agrega, é sintetizada com a forma, sendo constituída, nesse processo, a essência do objeto. Por meio das causas material (aquilo de que uma coisa é feita) e formal (que define o objeto, distinguindo dos demais) é estabelecida a beleza de um ente observado por um contemplador externo, as quais Aristóteles acrescenta a causa final (a utilidade) e a causa motora (o trabalho despendido pelo agente que faz o objeto) para explicar as nuanças da beleza arquitetônica (PULS, 2006, p. 143). Na visão aristotélica, um edifício não deve tão-somente ser bem formado e dimensionado, mas tem de ser adequado à sua finalidade; há de também suscitar a admiração pelo trabalho necessário para sua construção. A forma está ligada à causa final (a função) e a dimensão vincula-se à causa motora (que permitiu a produção) e dessa 13 Na interpretação aristotélica, uma escultura de madeira, por exemplo, é a fusão da madeira (matéria) com o projeto do artesão (forma). 14 Aristóteles, Metafísica, livro I, capítulo IX. 25 imbricação surgem as explicações da obra arquitetônica e as causas de sua beleza15. No âmbito da cidade, Aristóteles aceitava a necessidade de variedade e pluralidade, entendendo que o ideal não era uma forma racionalmente abstrata, a ser arbitrariamente imposta. No dimensionamento dessa cidade, utiliza a lição do crescimento controlado aprendido do mundo orgânico, ao ensinar que em todas as espécies biológicas existe um limite de tamanho; e mostra isto como igualmente verdadeiro para os artefatos humanos, incluindo à cidade, cujo tamanho e superfície não podem ser aumentados indefinidamente. E o melhor limite da cidade não deveria ser dado pela muralha, mas pelo espaço suficiente para as finalidades da vida e para ser abrangido de um único olhar pelo cidadão, ideia ao mesmo tempo formal e política de unidade urbana (MUMFORD, 2008, p.222-229). E talvez aí esteja implícita a mesma essência proveniente da fusão da forma com a matéria, em que a “matéria informe” que se acrescenta à forma urbana é a dimensão política, com ambas constituindo o substrato da vida citadina, que permitia ao cidadão, do alto da acrópole, contemplar – como diz Mumford – “toda a sua cidade tão prontamente quanto podia abranger a forma e o caráter de uma única pessoa”. (2008, p.224). Pelas noções de organicidade, variedade e pluralidade presentes na concepção aristotélica da forma é possível relacioná-la com o conceito de “espaço acidental” proposto por Virilio, embora a relação não seja tão imediata quanto a vinculação do conceito de “espaço substancial” com a concepção platônica do espaço. 2.6 Ordem formal platônica e interpretações aristotélicas da forma Não obstante a crítica de Aristóteles, a ideia pitagórica e platônica de um mundo ser conhecido por princípios abstratos, e, portanto, mais afastados dos dados imediatos dos sentidos, vem introduzir na Ciência o conceito de prova formal, proposição que passa a outra, formando uma sequência, com o intento de se chegar a uma proposição conclusiva. A prova formal é o conceito-chave para a elaboração dos sistemas axiomáticos vistos em Os elementos, de Euclides, obra que expõe de modo dedutivo todo o conhecimento geométrico da época e cuja abordagem definiu a natureza da Matemática até 15 Aristóteles, Metafísica, 983a-983b. 26 o século XIX16. De Pitágoras a Euclides, passando por Platão, observa-se que aos princípios do número são acrescentadas as propriedades do espaço, ensejando, por meio de processos de abstração, uma passagem da Aritmética para a Geometria17. O espaço, a Geometria e a forma fazem parte de um território de leis próprias que produzem a linguagem clássica da Arquitetura cuja permanência impregnou (para sempre?) a Arquitetura ocidental. Tal linguagem tem como suporte os conceitos de ordem e proporção, que definem a disposição das partes na composição de um conjunto – conforme será visto com maior profundidade no capítulo 3. A ordem é uma categoria abstrata, ideal, transferida a uma obra arquitetônica, dando lugar a uma ordem concreta, real; tem semelhança com o pensamento idealista de Platão, pois são regras ideais que podem se configurar concretamente e de modo distinto, não sendo formas materiais ou sensíveis (PEREIRA, 2010, p. 51-52). A ordem formal platônica estabeleceu-se ao longo da história da Arquitetura, diluindo as interpretações aristotélicas da forma como substância, “como o propósito e o elemento ativo da existência do objeto”. (MONTANER, 2002, p. 8). Para Montaner, só no princípio do século XX a forma voltou a ser entendida “como a essência, a composição estrutural interna, a estrutura mínima irredutível constituída por elementos substanciais e básicos”, superando tradições insuficientes, fruto de um pensamento conservador que formatava o mundo como fechado e estático (MONTANER, 2002, p. 8)18. Um retorno a Aristóteles já havia ocorrido na Idade Média, embora a vastidão do período desafie a capacidade de síntese sobre a questão. Sabe-se, entretanto, que, durante certo período da Idade Média, houve grande resistência de Roma ao ensino e propagação da Filosofia grega. O temor papal era de que os 16 A despeito das diferenças com Pitágoras e Platão, o pensamento de Aristóteles é de grande relevância para o desenvolvimento da Ciência dedutiva, entendida por ele como um edifício “logicamente estruturado de verdades encadeadas em relações de consequência lógica a partir de pressupostos fundamentais não demonstrados”, a mesma concepção exemplarmente utilizada por Euclides. A obra Os elementos responde a um ideal aristotélico de ciência, embora não siga a inferência da silogística aristotélica, que é a argumentação lógica constituída de três proposições declarativas que se conectam de tal modo que a partir das duas primeiras, chamadas premissas, é possível deduzir uma conclusão. Ver SILVA, Jairo José. Filosofias da Matemática. São Paulo: Editora UNESP, 2007, p. 50. 17 No Timeu, Platão fornece uma descrição da estrutura da realidade empírica em termos geométricos, em substituição à teoria aritmética dos pitagóricos, conforme pode ser visto no capítulo 3 desta tese. 18 Montaner reporta-se ao conceito aristotélico de forma, mas esta é aqui utilizada, para o caso da Arquitetura, como entidade geradora do espaço arquitetônico, independentemente da natureza do espaço, seja ele substancial, acidental, de lugares, de fluxos, platônico ou aristotético. Na análise de obras arquitetônicas, a pesquisa vai além das explicações visualistas, pois compreende que o conceito de forma pode ter relação com a materialidade empregada, com os aspectos funcionais, sociais e com o entorno. As formas transmitem valores, remetem a determinados significados e algumas se tornam marcos visuais e culturais, como as obras arquitetônicas escolhidas para estudo de caso e analisadas no capítulo 5. 27 conhecimentos dos autores pagãos desviassem os cristãos nas crenças dos dogmas ou fizessem neles nascer heresias. Não havia, no entanto, como ignorar a herança intelectual grega, que progressivamente se difundia, tanto no original quanto por meio dos árabes e também das universidades (NASCIMENTO. In: OLIVEIRA et al., 1996, p.37). 2.7 Medievo e ordem aristotélica Uma vez aceita a filosofia pagã, a pouco e a pouco as obras de Platão e Aristóteles redefinem o pensamento medieval, iniciando a formação do sujeito moderno (MALARD, 2006, p.57). Antes mesmo do que a historiografia considera como início da Idade Média, Santo Agostinho (334-430) já se servia de Platão para discutir as verdades da religião, não relegando toda a tradição filosófica à categoria do erro. As verdades da fé, entretanto, situavam-se em um plano superior ao conhecimento profano, pois “a fé na revelação divina proporciona o mais elevado conhecimento de que somos capazes, e tais verdades não as poderíamos alcançar somente pela força da razão”. (NASCIMENTO. In: OLIVEIRA et al., 1996, p.37). Com a aceitação da cultura pagã, o ensino na Idade Média passa a contar, de um lado, com um elenco de matérias vinculadas ao saber profano, e, de outro, com a Teologia cristã – com as primeiras a serviço da segunda. A convivência entre as duas instâncias nem sempre é pacífica, como pode ser visto em Pedro Abelardo (1079-1124), ao censurar aqueles que diminuem o valor da dialética – disputa argumentativa baseada apenas na razão. Abelardo defende a argumentação dialética como um serviço que se pode prestar à religião, pois a habilidade na disputa e a segurança na fé permitirão o triunfo sobre os hereges (NASCIMENTO. In: OLIVEIRA et al., 1996, p.37). Nascimento acrescenta que a militância em favor da verdade também está presente em São Tomás de Aquino (1225-1274), embora que de maneira bem diferente. Na Suma Teológica, uma das bases da dogmática do catolicismo e uma das principais obras da Escolástica, São Tomás trata de numerosas questões, segundo a disputa de argumentos com a seguinte estruturação: é exposta uma tese, são expressos os argumentos contrários, as razões a favor e depois os primeiros são refutados. No entendimento de São Tomás, a Filosofia é um trabalho de demonstração da verdade por meio de instrumentos que permitam ao filósofo triunfar sobre os detentores das pretensas verdades. Deste modo, a Filosofia não é a busca pela verdade, simplesmente porque a verdade já foi encontrada por meio da palavra de Deus. E mais, no plano estritamente 28 filosófico, não há como se buscar a verdade, pois ela está posta na obra de Aristóteles, a quem São Tomás chama simplesmente o Filósofo19. “Há, portanto, duas sínteses: a das verdades profanas, filosoficamente, constituídas pela doutrina de Aristóteles; e a das verdades cristãos, contidas na Sagrada Escritura e nas interpretações autorizadas dos textos sacros”. (NASCIMENTO. In: OLIVEIRA e al., 1996, p.39). O eixo da Filosofia tomista centravase na relação entre fé e razão, que para Tomás de Aquino não estão em conflito, dando-se a tarefa de compatibilizar a Filosofia aristotélica com a síntese das verdades cristãs. Voltando ao âmbito da Geometria, da forma e da Arquitetura, as catedrais góticas pareciam concretizar o esforço escolástico de firmar a paz duradoura entre a fé e a razão. Representavam, pelo lado da fé, o triunfo da luz sobre a escuridão, ou seja, o próprio Cristo, que seria a nova luz que iluminou o mundo depois de uma longa época de trevas. E como as igrejas eram a casa de Deus, cada templo deveria ser a morada da luz. Para poder captar a luz para o interior do templo de modo que ela fosse protagonista, teriam que se valer da razão, uma vez que as velhas técnicas construtivas da Arquitetura românica, do período anterior ao gótico, não seriam satisfatórias. Nas grossas e maciças paredes de uma edificação românica, não se podia abrir grandes vãos por onde penetrasse a luz em torrentes e iluminasse o interior do templo. Era necessário e imprescindível abrir as paredes e rasgálas de cima a baixo com grandes janelas para, através delas, capturar a luz do Sol, e deixá-la inundar os santuários cristãos. A Geometria racional da nova Arquitetura introduziu o arco ogival de dois centros, o arcobotante e o contraforte. Estes elementos constituíam a base do sistema estrutural da catedral gótica, capazes de abrir grandes vãos e de suportar os esforços das abóbadas de pedra, que já não eram suportados pelas paredes e sim pelos contrafortes nos quais os arcobotantes descarregavam os esforços (Figura 2.2). Deste modo, estavam garantidos a paz entre a fé e a razão, bem como o triunfo da luz, sendo possível a construção de naves tão altas como nunca até então se conseguira no Ocidente cristão. 19 Tomás de Aquino procurou estabelecer a doutrina católica com base na Filosofia de Aristóteles, embora que a Teologia aristotélica não estivesse em sintonia com a noção de Deus adotada pelo Cristianismo. O Deus de Aquino é a fonte de toda a existência; o Deus de Aristóteles “é uma espécie de arquiteto desinteressado”, diz Russel, pois “a existência não é considerada como algo que precise ser conferido a coisas particulares, que simplesmente estão ali, assim como a matéria-prima da qual foram moldadas”. Apesar disto, o aristotelismo de Aquino conseguiu se firmar de modo completo, com o tomismo se transformando na doutrina oficial da Igreja romana do século XIII ao século XV. Ver RUSSEL, Bertand. História do pensamento ocidental: a aventura das idéias dos pré-socráticos a Wittgenstein; tradução Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p.216-220. 29 Figura 2.2 – Sistema estrutural gótico Corte perspectivado com esquema de distribuição dos esforços. (Intervenção gráfica que se fez sobre desenho de Viollet le-Duc) O sistema estrutural adotado possibilita a abertura de grandes vãos, pois os esforços das abóbadas de pedra passam a ser sustentados não mais pelas paredes, como no período românico, mas principalmente pelos contrafortes nos quais os arcobotantes descarregam os esforços. As catedrais pareciam, assim, concretizar o esforço escolástico de firmar a paz duradoura entre a fé e a razão. Como um tratado escolástico, a catedral gótica evidenciava a estruturação e a subdivisão sistemática de suas partes, tanto em planta quanto nos demais elementos da edificação, como as abóbadas de nervuras. Diferentemente do período romântico, tais abóbadas se distribuem em um só tipo pelas partes que compõem a catedral: o conjunto longitudinal, o transepto, a abside, o deambulatório e a franja de capelas radiais. O resultado formal é proveniente do racionalismo construtivo, onde o sistema estrutural promove a desmaterialização das paredes, libera ao máximo o espaço interno – que se enchem de luz – e faz com que a edificação se alce ao céu. O mecanismo de composição utilizado pelas guildas medievais tem como base o conhecimento dos recursos construtivos e sua codificação, ensejando formas que só serão compreensíveis pela materialidade construtiva. 30 Das especulações de Tomás de Aquino, é possível extrair a ideia de que o ofício do arquiteto medieval, como do sábio, era organizar diretamente as coisas em função de uma meta, tirando dessa meta a regra do seu governo e da ordem que cria20. E a regra se mostra como sendo a junção de forma e matéria, ordem aristotélica que parece definir a essência arquitetural da catedral gótica. A mesma essência pode ser observada no desenho peculiar do burgo medieval: irregular, tortuoso, com forma inesperada em cada esquina, sendo marcado pela sinuosidade, descontinuidade e a surpresa, arranjo espacial que sugere o caminhar, seja para as atividades cotidianas, para um cortejo de guilda ou procissão religiosa; um cenário urbano sem eixos, de massas construtivas dinâmicas, que se expandem ou desaparecem pela aproximação ou afastamento do ponto de vista do caminhante. Mumford descreve a cidade medieval como um panorama de perspectivas obstadas, que aumentam o efeito da verticalidade das torres e campanários, atraindo os olhos para o céu; um cenário de estruturas relacionadas entre si, organicamente dispostas, que conformam o movimento do caminhante, que apreende as formas dinâmicas que vão surgindo, “com um sentimento de constrição nas ruas estreitas e de libertação, quando subitamente se saía no adro ou na praça do mercado”. (MUMFORD, 2008, p. 333). A cidade medieval seguia os contornos de seu sítio rochoso, áspero, sendo definida por um planejamento orgânico, que partia de uma vantagem acidental para alcançar, no seu desenho, um elemento forte que uma planta definida a priori não poderia antecipar. Em sua unidade e diversidade, estavam presentes a espontaneidade e os aspectos acidentais, mas também a intenção consciente do planejamento urbano, que combinava o velho com o novo e entendia ser a cidade um receptáculo de tensões e pressões, os mesmos aspectos que estavam simbolizados na estrutura da catedral gótica, que desmaterializava as paredes a fim de deixar o interior aberto a uma torrente de luz21. Enfim, uma ordem aristotélica, simultaneamente acidental e consciente, em que a forma não é arbitrariamente imposta (figura 2.3). 20 Ver TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios; tradução L. J. Baraúna. “Os Pensadores”, 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, Capítulo 1. 21 Sobre os princípios do urbanismo medieval, ver Mumford, 2008, p. 358-373. 31 Figura 2.3 – O burgo medieval e a ordem aristotélica Planta esquemática Fonte: http://dc387.4shared.com/doc/Nr6-8K9g/preview.html A cidade expandia-se por meio de malhas orgânicas e ramificadas em torno do centro, de onde emanava um circuito viário concêntrico até as muralhas. Com um desenho irregular, tortuoso e inesperado, o burgo medieval encarnava uma ordem aristotélica, simultaneamente acidental e consciente, em que a forma não era arbitrariamente imposta. 2.8 Renascimento e espaço platônico O Renascimento italiano restaura a Antiguidade clássica, que é para o homem renascentista qualquer coisa que não tem idade, porque representa um absoluto, “um ideal inacessível e sempre válido”. (CHUECA GOITIA, 1996, p. 102); renova a tradição matemática de Pitágoras e Platão, reenfatizando a estrutura numérica e geométrica do mundo; desarticula a tradição aristotélica que havia prevalecido no final da Idade Média, arrefecida por uma nova visão de mundo. O homem do Renascimento se acha ressuscitado, de volta à luz antiga, reavendo do curso da História a antiguidade submersa, ao tempo que abre caminhos para a novidade. Nesta direção, o Renascimento e seu antropocentrismo dilui a fronteira entre mundo ideal e mundo real, erigindo edifícios que se relacionem com uma nova maneira de compreender o Universo. Até a Idade Média, o edifício se assemelhava ao 32 Cosmos e a sua construção à criação do Universo, numa relação de reciprocidade entre micro e macrocosmo, em que o templo representava o mundo e o mundo, inversamente, era construído como o templo (BRANDÃO, 1999, p. 33). Edifício como o Panteão de Roma, por exemplo, impressiona o espectador pelo caráter cósmico do firmamento que sua cúpula representa22. O arranjo geométrico circular, centralizado no eixo vertical definido sob a grande abertura no zênite da cúpula, domina o espaço interno (Figura 2.4) – conforme análise de Brandão. Nele, “a sagrada dimensão vertical se introduz na organização do espaço, unifica a ordem cósmica e a ordem humana ...”(BRANDÃO, 1999, p. 34); faz com que “o homem se experimente como um deus inspirado, explorador e conquistador, como um produtor de história de acordo com o plano divino”. (PAYOT, 1982 apud BRANDÃO, 1999, p. 34). Deste modo, a centralidade do templo reflete o Universo e a confiança que o homem deposita em si mesmo, levando-o a construir simulacros de cosmos no centro dos quais ele se imagina situado. Conforme Brandão, no antropocentrismo (ou antropomorfismo) grego, as forças cósmicas e valores vistos nos objetos emergem da projeção que o homem fazia de si sobre a Natureza, tornando-a expressão de sua personalidade. O homem reconciliava-se com as forças naturais que povoavam tanto o micro quanto o macrocosmo, sem delas se excluir. O espaço resultante desse antropocentrismo é um conjunto edifício-entorno heterogêneo, haja vista a combinação da Geometria com a diversidade dos sítios e com o caráter específico de cada monumento e de cada deus (BRANDÃO, 1999, p. 74). 22 Considerado o “templo de todos os deuses”, o Panteão apresenta, em sua composição arquitetural, a junção de um templo grego (o pórtico) a um espaço de seção circular encimado por uma magnífica cúpula, fruto da influência etrusca, civilização originária da qual nasce o poderio de Roma. O templo foi originalmente construído em 27 a. C., por Marco Agripa, e reconstruído, após incêndio, de 118 a 125 d.C., durante o comando de Adriano. A feição atual do edifício é da época da reconstrução, considerando que dois campanários realizados por Bernini em 1600 na estrutura do Panteão foram demolidos no século XIX. 33 Figura 2.4 – Templo grego-romano e caráter cósmico Panteão de Roma. Corte longitudinal (1), planta (2), elevação frontal (3) e cúpula vista do interior (4). Fontes: BALLANTYNE, 2012, p.1009 (1, 2 e 3) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Internal_Pantheon_Light.JPG (4) O arranjo geométrico circular, centralizado no eixo vertical definido sob a grande abertura no zênite da cúpula, domina o espaço interno. A centralidade, a dimensão vertical e a cúpula evidenciam o caráter cósmico do templo, que procura refletir o Universo e a confiança que o homem deposita em si mesmo. O Renascimento, entretanto, diluiu a fronteira entre o mundo real e o mundo ideal representada por edifícios como o Panteão. Junto com a decadência do Império Romano, entretanto, a divinização do homem se dilui e, como consequência, os edifícios medievais não são erigidos como microcosmos antropocêntricos com a feição de templos como o Panteão. Neles, uma atmosfera diáfana e mística penetra o espaço, de modo a despertar no observador um sentido de sobrenaturalidade e transcendência. A ideia de mimesis23 arquitetural permanece, ou seja, o edifício deve ser construído segundo a prescrição de Deus ou da Natureza, porém com diferenças: “não são mais os céus que chegam à terra, mas o homem que deve se elevar à Deus e à graça divina”. (BRANDÃO, 1999, p. 34). A Arquitetura deve manifestar a perfeição 23 A mimese, entendida como imitação ou duplicação da realidade, do mundo visível, da Natureza, foi, ao longo da história, o método humano básico de aprendizagem e representação. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, a mimese compreendia um método imprescindível, porém a Platão representava somente um reflexo das ideias e a Aristóteles, ao contrário, a mimese era o procedimento humano essencial de aprendizagem. Vitrúvio, por sua vez, considerava a mimese como um dos fundamentos da Arte e da Arquitetura. Ver Montaner, 2002, p. 64. 34 divina e estimular a fé, e também revelar a ordem lógica da criação, sistematizando-a em partes e em conjuntos de partes, como em um tratado escolástico24. Esse paralelismo se exprime, como já destacado, na divisão e subdivisão uniforme de toda a catedral, conferindo ao espaço uma articulação hierárquica que produz unidade. O espaço hierarquizado, diferenciado e integrado do Medievo será substituído, no Renascimento, por um espaço homogêneo, resultante da centralização, simetria e a intensa utilização das relações geométricas. O uso do repertório clássico e do ideal de ordem geométrica, de valores antropocêntricos, indica que, no Renascimento, o arquiteto deixa de ser unicamente intérprete da obra de Deus, como no Medievo, para enfatizar o homem e o mundo do homem. Brandão (1999) arrisca-se a afirmar “que o espaço se torna menos espiritualizado e mais intelectualizado”, parecendo sugerir “a expressão de uma nova situação do homem diante do mundo, de Deus e de si mesmo”. (P. 67-68). Tal como o homem medieval, o homem renascentista acreditava em um cosmos ordenado, mas segundo um conceito de ordem completamente diferente da Idade Média: “Enquanto o medieval percebe visualmente a lógica hierárquica e os pressupostos metafísicos e religiosos que comandam o Cosmos, o homem renascentista imagina o seu universo em termos de números e constrói o edifício com base numa lógica geométrica”. (BRANDÃO, 1999, p. 69). O princípio ordenador em que os homens da Renascença acreditavam era o que constrói a Natureza e afirma a racionalidade humana, o mesmo professado pelos artistas da Antiguidade clássica, que supostamente conheciam as leis ocultas fundamentais da Natureza25. A diferença é que o antropocentrismo renascentista procura submeter a Natureza – e não se reconciliar com ela, como na Antiguidade – e converter o homem em centro e polo dominador e organizador do Universo. Brandão (1999) compreende que, nesse arranjo cosmológico, “o universo é destituído de locais específicos e passa a ser unificado por uma lei racional totalizadora, cujo ideal é a homogeneidade e universalidade”. (P.74). E a consequência na Arquitetura é que esta se firmará na crença de uma forma estática, 24 Sobre a relação da Arquitetura gótica com a Escolástica, consultar PANOFSKY, Erwin. Arquitetura gótica e escolástica: sobre a analogia entre Arte, Filosofia e Teologia na Idade Média; tradução Wolf Hornek. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 25 Segundo Argan (parafraseado por BRANDÃO, 1999, p. 71), os artistas da Renascença acreditavam ser a Natureza mais complexa do que era dado pela experiência sensível. Acreditavam, também, que as leis mais profundas da Natureza eram do conhecimento dos antigos e estava expresso na racionalidade da Arte clássica. 35 absoluta e eterna, revisitando a compreensão espacial de Platão e que coincide com o conceito de “espaço substancial” de Virilio. Estava-se, novamente, diante de um embate platônico-aristotélico, proveniente, agora, da dualidade do clássico com o Medievo. A Arquitetura renascentista, ao contrário da catedral gótica, não procurava definir importância hierárquica entre suas partes. Cada elemento arquitetônico tem peso equivalente, dando-se importância maior à relação deste com os outros para que um rígido equilíbrio entre todos os elementos seja alcançado – como bem pode ser visto na Villa Rotonda (1550-1570, figura 2.5), de Andrea Palladio (1508-1580)26. Esta edificação é enfaticamente simétrica em planta e volumetria, expressando visualmente que o lado direito é o mesmo que o lado esquerdo. Visto do exterior, o edifício é o mesmo de todos os pontos de vista, não havendo frente, fundo ou lados. Quando visto de dentro para os arredores, a situação é diferente, pois, embora as loggias sejam idênticas, permitem experiências distintas. As vistas são totalmente diversas, “do caminho que conduz ao edifício, do jardim, da terra cultivada que pertence à villa e das colinas mais adiante”. (HERMAN, 1999, p. 252). O uso funcional do edifício não importava muito – nesta obra e em muitas outras –, sendo possível imaginar usos diferentes do residencial. O objetivo maior era projetar, com base na ideia clássica de razão e bela proporção, um conjunto imponente para ser visto de fora e permitir a apreciação da paisagem deste dentro. Percebe-se, nessa idealidade, a negação das causas aristotélicas implicadas na existência de algo, notadamente da causa final (da utilidade, da função), que se liga intimamente à causa formal, que, por sua vez, se sintetiza com a matéria para definir a essência do objeto. O espaço homogêneo, imutável e isotrópico da concepção platônica sobrepunha-se à heterogeneidade, incorporeidade e anisotropia da concepção aristotélica27. 26 Argan considera que Palladio, assim como Michelangelo, era, ao mesmo tempo, clássico e anticlássico, vinculado ao Maneirismo, que para Argan buscava a dignidade intelectual da prática arquitetônica, da acentuação da técnica, que renunciava à unidade superior com base no antigo e que, mesmo assim, não descredenciava o estudo e, talvez, a imitação do antigo. “Não era possível ser uma coisa sem ser também a outra, pois classicismo e anticlassicismo não são duas fases históricas sucessivas, das quais a segunda teria sido uma reação à primeira, mas dois momentos dialéticos que ocorrem apenas na tensão da sua relação” (ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade; tradução Pier Luigi Cabra. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 129-130). 27 Embora Aristóteles não tenha formulado uma teoria do espaço tão direta quanto Platão, ele fez algumas colocações que permitem compreender sua concepção espacial. Ver FRAGOSO, Suely. O espaço em Perspectiva. Rio de Janeiro; E. Papers Serviços, 2005, p. 45. 36 Figura 2.5 – Renascimento e concepção platônica Villa Rotonda, Vicenza, 1550-1570. Andrea Palladio. Fachada (1), planta (2), volumetria (3) e entorno (4) Fontes: http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Ficheiro:Villa_rotonda_dibujo.jpg (1). BALLANTYNE, 2012, p. 71 (2) http://www.art.collegefaubert.fr/picture.php?/31/category/5 (3). http://3.bp.blogspot.com (4) Enfaticamente simétrica em planta e volumetria, a edificação expressa que o lado direito é o mesmo que o lado esquerdo. Visto do exterior, o edifício é o mesmo de todos os pontos de vista, não havendo frente, fundo ou lados. Visto de dentro para os arredores, a situação é diferente, pois, embora as loggias sejam idênticas, permitem experiências distintas. O uso funcional do edifício não importava muito, pois o objetivo maior era projetar, com base na ideia clássica de razão e bela proporção, um conjunto imponente para ser visto de fora e permitir a apreciação da paisagem deste dentro. O espaço produzido é platônico (homogêneo, imutável, isotrópico), contrapondo-se à concepção aristotélica que havia prevalecido ao final da Idade Média. A crescente destruição do mundo aristotélico-tomista – que alcança seu auge no urbanismo barroco – pode ser observada na representação perspectiva do espaço, desenvolvida no Renascimento. Ao recusar a existência do vazio, a concepção aristotélica inviabiliza a representação do espaço circundante dos objetos, pois apenas os “objetos materiais” tem profundidade 28 28 . Para Wertheim (1999 apud FRAGOSO, 2005) este fato Para Aristóteles, um lugar não poderia subexistir sem estar ocupado, pois não existem lugares vazios. A existência dos lugares é definida pela existência dos corpos, o que significa dizer que o espaço aristotélico não preexiste aos objetos que o ocupam. Ver Fragoso, 2005, p. 44-45. 37 simples teria profundas implicações na representação perspectiva, pois apenas os objetos individuais poderiam ser pintados ou desenhados com ilusão de profundidade, não as áreas intermediárias dos objetos. E cita como exemplo dessa possibilidade a pintura de Giotto di Bondone (1267-1337), no Medievo tardio, quando prevaleciam as proposições de Aristóteles a respeito da natureza do espaço. Interessado em representar realisticamente a tridimensionalidade dos corpos, Giotto tratava os espaços entre os objetos de modo pouco definido, sendo possível dizer, conforme Wertheim (1999 apud FRAGOSO, 2005, 45), que os objetos são euclidianos, mas o espaço que o circunda permanece aristotélico. A perspectiva, entretanto, bem representa o espaço platônico renascentista, pois, como precisa Panofsky (1993, p. 31), transforma o espaço psicofisiológico em espaço matemático, negando a diferença entre frente e trás, entre direita e esquerda, entre corpos e espaço intermediário (o espaço “vazio”)29. (Figura 2.6) 1 2 Figura 2.6 – Natureza do espaço e perspectiva 1. Crucificação, 1304-1306, afresco, Capela dos Scrovegni, Pádua. Giotto 2. Escola de Atenas, afresco, 1509-1510, Sala da Assinatura, Vaticano. Rafael. Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-35-_-_Crucifixion.jpg (1). http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sanzio_01.jpg (2). No afresco de Giotto, do Medievo tardio, as áreas intermediárias dos objetos não são pintadas com a ilusão de profundidade, refletindo a concepção aristotélica da inexistência do vazio. No afresco de Rafael, expressivo exemplo da perspectiva e do espaço platônico renascentistas, o espaço é contínuo, matemático, abrangendo corpos e áreas intermediárias, o longe e o perto, o grande e o pequeno. Não há, na Escola de Atenas, destaque de conteúdo simbólico de pontos e regiões, indicando puramente as diferenças de distâncias. 29 Há uma grande afinidade da perspectiva com a organização social e cultural do Período Renascentista, pois, como diz Panofsky, o espaço infinito e homogêneo das representações em perspectiva corporifica a visão antropocêntrica, uniformizadora e sistematizadora que caracteriza a cultura ocidental moderna. 38 A crença na inexistência do vazio, base das hipóteses aristotélicas sobre o espaço, é também questionada por grandes nomes da Física e da Filosofia entre os séculos XVI e XVIII. Para Galileu (1564-1642), o vazio é o palco que contém todas as coisas e no qual tudo se move; para Newton (1642-1727), o vazio é um espaço “absoluto”, homogêneo, infinito, contínuo, isotrópico e cuja existência independe da presença dos corpos – a mesma concepção materializada nas representações perspectivadas. Concepção semelhante tem Leibniz (1646-1716), que entende o espaço como um conjunto de lugares que os corpos podem ocupar uns em relação aos outro. O espaço é, deste modo, platônico, viabilizado pela Geometria euclidiana. Antes, Descartes (1596-1650) havia refutado a existência de vazios, mas sua concepção de espaço como um existente material torna viável a tridimensionalidade do espaço físico, conciliando a Geometria euclidiana com a Cosmologia aristotélica. A tridimensionalidade do espaço, totalmente mecânico e com suas partes tocando umas às outras, tornou procedente sua representação em eixos coordenados, mostrando sua estreita vinculação com a Geometria euclidiana e afinidade com a perspectiva cônica (FRAGOSO, 2005, p. 45-47). A concepção de espaço contida na representação perspectivada tem, deste modo, vinculação com a Física mecânica, e também com a estrutura conceitual do urbanismo barroco. Um dos grandes trunfos da mentalidade barroca foi, segundo Mumford, “organizar o espaço, tornando-o contínuo, reduzindo à medida e à ordem, estendendo os limites da grandeza, para abranger o extremamente remoto e o extremamente pequeno; finalmente, associando o espaço ao movimento e ao tempo”. (2008, p. 434). Foram transformações formuladas inicialmente pelos pintores e arquitetos renascentistas, confirmadas pela Física de teor clássico e um prefácio estético que levaria às grandes avenidas e jardins da cidade barroca. O estudo da perspectiva no Renascimento “derrubou a muralha limítrofe, estendeu a distância para o horizonte e concentrou a atenção nos planos afastados, muito antes que a muralha fosse abolida como característica do planejamento urbano”. (MUMFORD, 2008, p. 435). Sua centralidade, que remetia à centralidade da Arquitetura e ao sistema axial de algumas intervenções urbanísticas renascentistas, ganha relevo na cidade barroca – conforme mais bem explicitado no capítulo posterior. 39 2.9 Dualidade espacial barroca O espaço urbano barroco é, desse modo, também platônico, contradizendo o mundo aristotélico-tomista. Na cidade medieval, deve-se caminhar lentamente para apreciar suas incessantes transformações de massa e silhueta, seus detalhes complicados e supreendentes; na cidade barroca (Figura 2.7), ao contrário, pode-se perceber toda ela quase de um olhar e mesmo aquilo que não se vê “pode-se facilmente introduzir na imaginação, uma vez que se achem estabelecidas as linhas de orientação”. (MUMFORD, 2008, p. 465). Instituiu-se um agudo contraste entre duas ordens de pensamento: o orgânico e o mecânico. O espaço urbano barroco assume, deste modo, um caráter clássico, em contradição ao que havia ocorrido com a cidade medieval e o que ocorria com a Pintura e a Escultura do período, que se mostravam sensuais, rebeldes, extravagantes e anticlássicas; ou mesmo – para referir-se ao Brasil – com o dinamismo do barroco mineiro, que encurva as fachadas das igrejas, suprime portas, abaúla as faces das torres e aplica nos frontispícios os relevos de sobreportas30 (Figura 2.8). Mumford (2008, p. 419) assevera que do século XVI ao XIX, esses elementos contraditórios coexistiram, às vezes agindo separadamente, às vezes mantidos em tensão dentro de um todo maior. No plano teórico, o caráter típico do barroco foi, deste modo, o da ambiguidade, mesclando o equilíbrio, a medida e o racionalismo renascentista – notadamente no urbanismo –, com o movimento, a ânsia da novidade, os contrastes e a mistura audaciosa de todas as artes. “Foi dramático, exuberante, teatral, tanto quanto a época anterior fora serena e comedida”. (CONTI, 1986, p. 4). Cabe, pois, a indagação: seria aristotélico o espaço resultante dessa configuração barroca? O apelo ao instinto, aos sentidos e à fantasia levaria a uma resposta afirmativa? A procura pelo movimento, a importância dada à luz e aos efeitos luminosos, o gosto pelo teatral e cenográfico confirmariam um sim? 30 Considere-se que o aparecimento das formas barrocas dá-se em épocas diferentes em cada país, assim como o seu declínio. Taís formas, embora nascentes de uma base comum, diferem de país para país, como é o caso do barroco brasileiro com relação às manifestações europeias. A base comum é o dinamismo, os efeitos de luz e sombra, a teatralidade e a complexidade geométrica. Por ter sido, nos primeiros tempos, considerada exagerada e ilógica, a arte do século XVII recebeu a denominação de barroca, termo que na Península Ibérica indicava um tipo de pérola irregular, e na Itália, “uma conversa pedante, contorcida e de escasso valor 30 argumentativo” (CONTI, Flavio. Como reconhecer a arte barroca; tradução Carmen de Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 1986, p. 6). 40 Figura 2.7 – Espaço da cidade barroca Praça de São Pedro (1657-1665), Vaticano. Bernini Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Vatican_StPeter_Square.jpg Na cidade barroca percebe-se toda ela de um olhar e mesmo aquilo que não se vê pode ser intuído na imaginação, pois as linhas de orientação estão preestabelecidas. Configura-se como um contraste à cidade medieval, onde é preciso caminhar lentamente para se apreciar suas incessantes massas e silhuetas. A Praça de São Pedro é um imenso espaço com foco na fachada da igreja, mas que tem centralidade própria definida pela colunata. 1 2 3 Figura 2.8 – Anticlassicismo barroco. 1. A crucificação de São Pedro (1600-1601), óleo sobre tela, Igreja de Santa Maria del Popolo, Roma. Caravaggio 2. O êxtase de Santa de Santa Teresa (1645-1652), mármore, Igreja de Sta. Maria della Vittoria, Roma. Bernini 3. Igreja de São Francisco de Assis (1776, início da construção), Ouro Preto. Aleijadinho Fontes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Ecstasy_St_Theresa_SM_della_Vittoria.jpg (1) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Caravaggio-Crucifixion_of_Peter.jpg (2) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SFrancisOuroPreto-CCBY.jpg (3) A Pintura, a Escultura e a Arquitetura barrocas – malgrado as épocas, países e manifestações distintas – têm como base comum o dinamismo, os efeitos de luz e sombra, a teatralidade e a complexidade geométrica. Tais manifestações se apresentam em contradição ao caráter platônico do espaço urbano barroco, que tende ao equilíbrio, ao racional e ao homogêneo. 41 A dualidade espacial é uma característica bem afeita à ambiguidade do barroco, indicando a possibilidade da existência de espaços de cunho platônico e aristotélico no conjunto de suas obras. A Arquitetura barroca teve seu vocabulário baseado em motivos clássicos, porém a decomposição ou distorção desses motivos fez surgir uma linguagem arquitetônica própria. A distribuição dos elementos de composição plástica emprega algumas características clássicas – como a grande entrada central emoldurada por colunas –, mas as obras arquitetônicas barrocas negam a caixa renascentista, contida e regular, para constituir uma massa edificada tratada como escultura. Com plantas complexas, derivadas de curvas e contracurvas, os edifícios barrocos, de paredes côncavas e convexas, se configuram como um todo único e fluido que parecem movimentar-se, inquietos. Os ornamentos, que fervilham em todas as paredes, têm como função ressaltar o “movimento” das superfícies e mascarar as junções, para que seja mantida a noção de todo único. A complexidade, a fluidez e a ideia de movimento são ressaltadas pela luz concentrada sobre sacadas e inesperadas reentrâncias. O efeito de luz e sombra produzido confere ar teatral ao espaço barroco, colocando a surpresa em predominância relativamente à apreensão lógica (Figura 2.9). O vocabulário dinâmico do barroco produz no fruidor do espaço uma experiência na qual a concretude e as ilusões apelam tanto ao intelecto quanto, sobretudo, às emoções. Enfim, um misto de racionalismo e empirismo sensível, o mesmo admitido por Aristóteles em questões concernentes ao conhecimento daquilo que existe ou com possibilidade de existir, embora com ênfase na subjetividade. 42 1 2 3 Figura 2.9 – Espírito barroco San Carlo alle Quattro Fontane (1634-1667), Roma, Itália. Borromini Exterior (1), detalhe da fachada (2) e interior (3) Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:San_Carlo_alle_Quattro_Fontane.jpg (1) http://romafelix.com/scarlino.htm (2) http://xthumbtakx.deviantart.com/art/San-Carlo-alle-Quattro-Fontane-326346361 (3) As obras arquitetônicas barrocas negam a caixa renascentista, regular e contida, para constituir uma massa edificada tratada como escultura. Com plantas complexas, derivadas de curvas e contracurvas, os edifícios barrocos se configuram como um todo único e fluido que parecem movimentar-se, inquietos. A pequena San Carlo alle Quattro Fontane é uma das grandes expressões do espírito barroco, que produz no fruidor do espaço uma experiência na qual a concretude e as ilusões apelam tanto ao intelecto quanto, sobretudo, às emoções. Observa-se, na trajetória arquitetônica do Renascimento ao barroco, um deslocamento das estruturas objetivas para as estruturas subjetivas. A Arquitetura barroca se liberta das normas dos tratadistas, das convenções geométricas e históricas, do estático, da antítese entre espaço interno e espaço externo, concentrando o resultado arquitetural, criado e fruído, na subjetividade (BRANDÃO, 1999, p.134). O espaço arquitetural deixa de ser uma propriedade objetiva do próprio espaço, fundado no conceito platônico da perfeição em si, para ser uma qualidade que o sujeito percebe no objeto. Adquire, pois, um caráter aristotélico, porquanto, para Aristóteles, a beleza “reside na forma aparente (imanente) percebida pelo contemplador, e não na forma essencial (transcendental), que independe do sujeito”. (PULS, 2006, p.125). Cada forma, espaço ou detalhe solicita uma atenção específica do observador; cada ponto de vista descortina e esconde algo. Para que os valores espaciais sejam desvelados, o fruidor deve deslocar-se por diversos caminhos, tornando-se ativo e participante. 43 2.10 Classicismo como arquétipo durável Os aspectos conceituais de grande parte da produção arquitetônica do século XIX, entretanto, irão coincidir com os pressupostos do urbanismo barroco, valendo-se da estética ligada ao rigor do classicismo, arrefecendo os efeitos das aparências sensíveis que haviam predominado na Arquitetura dos séculos XVII e XVIII. O culto ao classicismo proveniente do urbanismo barroco continuou não só existindo, como também encontrou grandes oportunidades de aplicação em larga escala na malha urbana de importantes cidades europeias. Para Mumford (2008), alguns dos grandes triunfos do planejamento barroco estavam reservados a Paris do século XIX (Figura 2.10), provando “que a fase histórica da cultura urbana cria um arquétipo durável, que não pode ser corretamente colocado dentro de fronteiras do tempo de qualquer período único...” (P.476). Era a continuidade histórica da concepção platônica de espaço: organizado, contínuo, reduzido à medida e à ordem; era uma das ideias essenciais que se concentrava por trás do fluxo histórico dos eventos. Esses valores são respaldados no conceito de história como representação de eventos passados e que fornece modelos para imitação – uma noção fundamentada na visão tradicional de que o propósito dos estudos históricos é aprender com o passado. A concepção de espaço derivada desses valores pode também ser percebida na Arquitetura Neoclássica, só que de maneira diferenciada do Renascimento. Embora seja comum para ambos os períodos a ideia de que a Antiguidade clássica representa um absoluto, há diferenças substanciais. No Neoclassicismo, o alcance e valor do classicismo passam a ser explicados em uma perspectiva histórica, diminuindo sua universalidade e passando as suas regras a ser consideradas como modelos variáveis, adaptadas à realidade dos novos tempos. O presente neoclássico, portanto, é configurado na memória do passado e na prefiguração do futuro, abrindo caminho para a afirmação do historicismo e da autonomia da Arte. 44 1 2 Figura 2.10 – Classicismo como arquétipo durável Praça de l’Étoile (1854)/Arco do Triunfo (1808), Paris Vista de satélite (1) e vista aérea (2) Fontes: Google Earth (1) e www.geografiaparatodos.com.br (2) O culto ao classicismo proveniente do urbanismo barroco continuou não só existindo no século XIX, como também foi aplicado em larga escala na malha urbana de importantes cidades europeias. Em Paris, o Plano Haussmann ordenou a cidade sobre a geometria de grandes avenidas, se valendo da estética ligada ao rigor do classicismo. A Praça de l’Étoile envolveu o Arco do Triunfo e se configurou como ponto de convergência de 12 grandes avenidas, dentre elas o grande eixo representado pela Champs-Élysées, via dotada de vários pontos focais de interesses, incluindo o próprio Arco do Triunfo. Era a aplicação dos preceitos do urbanismo barroco da cidade como vista. 2.11 Historicismo, mimese e modernidade Em contradição ao conceito de história como representação de eventos passados, Colquhoun (2004, p. 16) destaca a história vista como processo irreversível onde os eventos devem sua importância ao contexto em que ocorrem, não fazendo sentido tratar nenhum desses eventos como modelos literais. Tal concepção levou a uma interpretação historicista31 das configurações do mundo, negando o conceito clássico de um ideal fixo e imutável. Neste sentido, “o homem e suas instituições somente podiam ser estudados em relação ao contexto de seu desenvolvimento histórico”, diz Colquhoun (2004, p. 25), sendo frutos de processos que evoluíam lentamente e que variavam de acordo com lugar e o momento. O ideal, portanto, não era fixo, pois se tratava de um objetivo que emergia da experiência e da contingência histórica, levando a um processo de relativização. Colquhoun considera que essa relativização histórica estava ligada, de alguma maneira, ao Ecletismo, embora este nunca tenha rompido completamente seus laços com a tradição clássica, pois qualificara essa tradição utilizando outros estilos para dar variedade aos temas clássicos. 31 O historicismo é aqui considerado como a teoria pela qual todos os fenômenos socioculturais são historicamente determinados e que todas as verdades são relativas. 45 Para Colquhoun (2004), “a ruptura completa com o classicismo” se dá com o Romantismo, movimento historicista que elege o gótico como paradigma visto que representava um conjunto de associações poéticas bem como uma sociedade “orgânica” (p. 29)32. Embora a escolha de um período como paradigma possa parecer contrário aos princípios do historicismo, Colquhoun (2024) considera que a ideia de evolução está contida na concepção historicista, que dá o tom em sua relação com o futuro e que “teve profunda influência no modo de pensamento característico da vanguarda artística do final do século XIX e início do século XX”. (P. 31). No âmbito dessa compreensão, a Arquitetura (e a Arte) só poderia cumprir seu destino histórico virando as costas à tradição, o que significava a criação contínua de formas sob o impulso do progresso social e tecnológico. Somente olhando para o futuro as obras poderiam ser fieis ao espírito da história e dar expressão ao espírito da época. O aspecto de progresso, entretanto, não era o único pensamento a formatar a Arquitetura na passagem do século XIX ao século XX. Colquhoun destaca, também, a teoria que procura excluir da criação artística os últimos traços da ideia de imitação, livrando-se da atmosfera geral da tradição. Aquela teoria, cujo principal teórico Colquhoun aponta como sendo o filósofo do século XIX Konrad Fiedler, “rejeitava a noção de que a obra de arte é um espelho em que alguém ver algo”. (COLQUHOUN, 2004, p. 32). Em ambos os casos, parecia decretada qualquer possibilidade de retorno a uma interpretação clássica da história, em que uma lei natural universal é um a priori ao qual se comparam todos os fenômenos culturais. Como é difícil, porém, imaginar uma cultura que ignore totalmente sua tradição histórica, as atitudes de “novidade” e “antiguidade” devem ser relacionadas para que sejam vistos quais elementos tradicionais persistem na prática da Arquitetura do século XX. 32 O que agradava os românticos em relação à arte medieval era sua mistura de estilos e sua totalidade orgânica. Os românticos admiravam, também, na arte medieval a parataxia, a noção de dispor as coisas lado a lado, que, à primeira vista, seria incompatível com a totalidade orgânica, conceito crucial da estética romântica. “Para os românticos, porém, a superfície fragmentária e aparentemente desordenada de uma obra de arte, longe de indicar uma falta de unidade orgânica, era, na verdade, um sinal da mais profunda unidade, que escapava à análise por surgir das profundezas do inconsciente da mente do artista”. (COLQUHOUN, 2004, p. 45). De todo modo, qualquer que seja a lógica que uma catedral gótica possa ter possuído, não representava a ordem clássica em que um edifício é concebido como um corpo cujas partes, perfeitamente distintas em si mesmas, relacionavam-se umas com as outras em uma hierarquia coordenada e autossuficiente. 46 Para tanto, Colquhoun considera válido abordar o problema da tradição em Arquitetura, estudando-a como disciplina autônoma “que incorpora em si mesma um conjunto de normas estéticas que são resultados de uma acumulação histórica e cultural e que daí tira seus significado”; porém – continua Colquhoun –, esses valores estéticos não podem mais ser vistos como constituintes de um sistema fechado de regras ou como representação de uma lei natural fixa e universal. Em outras palavras, deve-se negar a obra de Arte como um reflexo ou imitação de um modelo pensado como uma forma platônica. A exclusão da imitação e a busca de princípios básicos não pressupõem que a Arquitetura seja um sistema fechado que não possui contato com a vida exterior, com os fatores não estéticos. “A Estética assume uma nova forma por intermédio da existência de determinada situação material, mesmo não sendo inteiramente condicionada por essa situação”. (COLQUHOUN, 2004, p. 36). Do ponto de vista da produção material e formal da Arquitetura, passava-se do ciclo clássico, compreendido dos séculos XV ao XX (incluindo o Humanismo, o Maneirismo, o Barroco e o Neoclássico), para o modernismo da primeira metade do século XX e sua arquitetura racionalista e maquinista. Os dois ciclos cobrem, respectivamente e segundo Sérgio Ferro (Prefácio. In: ARANTES, 2012, p. 10), os períodos de ascensão e hegemonia do capital produtivo; e abriram caminho para um terceiro ciclo, o da subordinação do capital produtivo ao financeiro, consolidado na passagem do século XX para o século XXI, que favorece, no âmbito da Arquitetura, a formação de cenários espetaculizados concebidos por meio digital e a delimitação de marcas de prestígios, incluindo os arquitetos-estrelas. Em capítulos posteriores, abordar-se-ão as imbricações desses três ciclos com relação às composições arquitetônicas, nelas verificando as permanências e mutações formais por meio das dualidades espaciais provenientes do pensamento de Platão e Aristóteles, das noções de espaço substancial e acidental (vistas em Virilio) e da dialética entre o espaço de fluxos e o espaço de lugares (vista em Castells). O objetivo, como já expresso, é investigar se há, na sociedade informacional, uma forma espacial predominante e, em caso afirmativo, quais as consequências dessa constatação na formatação da Arquitetura. 47 3 GEOMETRIA E CONCEPÇÃO DO ESPAÇO As verdades da Geometria governam todas as coisas que forem possíveis intuir espacialmente, sejam reais ou produtos da nossa imaginação. Friedrich Frege 3. 1 Espaço relativista A passagem do classicismo do século XIX para o modernismo da primeira metade do século XX coincide com as reformulações da noção de espaço (e de tempo) que levaram à formatação (ou ao desvelar) da Geometria não euclidiana e do espaço-tempo relativista. Na concepção newtoniana, que havia prevalecido por quase três séculos, o espaço era estático, mensurável, absoluto, e possuía uma geometria que se supunha euclidiana, válida para todos os lugares do Universo infinito; não se relacionava com o tempo que, assim como o próprio espaço, era contínuo, sem início, fim ou fronteiras. Tempo e espaço eram distintos e independentes, existindo sem a necessidade de qualquer matéria ou movimento. Tais noções, entretanto, são enfaticamente questionadas ao final do século XIX 33 pela Ciência, que havia tomado outro rumo. Uma nova Mecânica modifica o sentido que se tinha do tempo e do espaço, formula outra geometria, altera a compreensão que se supunha sobre o Universo e influencia, por consequência, as manifestações artísticas do começo do século XX, incluindo a Arquitetura. A Geometria de Euclides, que admitia linhas e superfícies curvas, mas sempre imersas em um espaço no qual o menor trajeto sempre era uma linha reta, era posta em xeque. A nova Geometria, em contraposição, afirmava que o menor trajeto entre dois pontos em uma superfície era determinado pela forma da superfície, levando à possibilidade da configuração de um espaço curvo. Esta constatação é proveniente dos estudos do matemático alemão Bernhard Riemann, que em 1854 aperfeiçoou e generalizou conceitos de Geometria não euclidiana oriundos de estudos anteriores, realizados por outros pesquisadores34. Com a 33 A noção de espaço absoluto já havia sido alvo de críticas já no início do século XVIII, por parte de alguns filósofos. As conquistas da Mecânica newtoniana, porém, tornaram pouco relevantes aquelas críticas aos seus fundamentos. 34 A primeira Geometria não euclidiana foi constituída na década de 1820, descoberta, simultanea e independentemente por Janos Bolsay, na Hungria, Nocolai Loibachesvsky, na Rússia, e Carl Gaus, na Alemanha. 48 Teoria da Relatividade, de Einstein, o conceito de Riemann foi ampliado, consolidando a formatação de uma geometria que se diferenciava da Geometria do espaço e do tempo clássicos. A nova estrutura de tempo e espaço foi sugerida por Einstein, em 1905, na Teoria Especial da Relatividade, e consistia na construção simbólica chamada “espaço-tempo”, fusão conceitual de tempo e espaço – que deixavam de ser vistos como absolutos35. A Teoria Especial da Relatividade abrangia e dava sentido a todas as observações antes interpretadas satisfatoriamente, supondo tempo e espaço separados. Trocava os conceitos independentes de espaço e tempo da Física de conteúdo clássico pela ideia de espaço-tempo como entidade geométrica, composta por uma variedade de quatro dimensões, uma temporal e três espaciais, formando um contínuo. Os eventos eram convertidos em quatro coordenadas matemáticas, permitindo que transformações ocorressem, mantendo invariável, entretanto, a relação entre as medidas de espaço e tempo, apesar de isoladamente terem valores diferentes para referenciais diversos36. O contínuo espaço-tempo de quatro dimensões da Teoria Especial da Relatividade manifesta, entretanto, amplo parentesco com o contínuo tridimensional do espaço geométrico euclidiano37, o que viria a ser alterado com a Teoria Geral da Relatividade (1915), que incorpora os referenciais acelerados aos raciocínios desenvolvidos na Teoria Especial e modifica a estrutura espaçotemporal. Ver SZAMOSI, Géza. Tempo & espaço: as dimensões gêmeas; tradução Jorge Enéas Fortes e Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988, p. 174. 35 Tempo e espaço tinham que ser entendidos como dependentes do estado de movimento do observador e não como algo absoluto, igual para todos. A relatividade do tempo era a única maneira de fazer com que todos os observadores vissem a luz sempre com a mesma e velocidade. A Teoria da Relatividade exige que nenhuma forma de energia possa jamais ser propagada mais depressa do que a velocidade da luz – limite superior para todas as velocidades. 36 A Teoria Especial da Relatividade aplica-se apenas à situação especial (daí o seu nome) em que corpos estejam se movendo a uma velocidade constante relativa de um a outro – uniformemente numa linha reta a velocidades constantes – em um sistema de referência inercial (que é um corpo ou um sistema de coordenadas escolhidos em dado momento como referência para análise do movimento). É baseada em dois postulados ou declarações fundamentais, que estabelecem a generalidade (e a universalidade) para todos os referencias inerciais: 1) as leis da Física são as mesmas para observadores movendo-se com velocidade relativa constante (princípio da relatividade, em sentido restrito); e 2) a velocidade da luz é absoluta (invariância da luz), propagada no vácuo segundo uma constante, não importando as velocidades do emissor e do receptor (Ver IAACSON, Walter. Einstein: sua vida, seu universo; tradução Celso Nogueira et al. São Paulo: Companhia das letras, 2007, p. 125). 37 Descrevendo o espaço como contínuo tridimensional, Einstein explica que isso “significa que podemos descrever a posição de qualquer ponto (em repouso) por meio de três números (coordenadas) x,y,z, e que para cada ponto existe um número qualquer de pontos ‘vizinhos’ cuja posição pode ser determinada por coordenadas x1,y1,z1, tão próximos quanto quisermos das coordenadas x,y,z do primeiro ponto. Por causa desta última propriedade falamos de ‘contínuo’, e por causa das três dimensões falamos de ‘tridimensional.’” De maneira análoga, são dispostos os eventos físicos do espaço-tempo, ou seja, para cada evento existem tantos eventos “vizinhos” quanto se quer. (Ver EINSTEIN, Albert. A Teoria da Relatividade Especial e Geral; tradução do original alemão Carlos Alberto Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999, p. 49). 49 A Teoria Geral da Relatividade supõe que as leis fundamentais da Natureza devem ser válidas para qualquer sistema de referência (e não apenas para os sistemas que se movem uniformemente um em relação ao outro). Conclui que os efeitos da gravitação e da aceleração sobre um corpo são idênticos, constituindo um e o mesmo fenômeno, definindo o ponto fundamental da Teoria: o princípio da equivalência. A conclusão é oriunda da ideia segundo a qual “se uma pessoa está em queda livre, ela não sentirá o próprio peso”.38 Einstein percebeu que a queda livre num campo gravitacional era indistinguível da ausência de força, indicando-lhe “que a presença de gravitação era idêntica à presença de aceleração – ou seja, força”. (CREASE, 2011, p. 165). Desde modo, o princípio da equivalência diz que a massa inercial e a massa gravitacional de um corpo são iguais uma à outra39, independentemente do material ou do estado físico do corpo. A massa inercial dos objetos mais pesados fazia com que eles resistissem mais à força gravitacional, de modo que tudo se acelerava segundo a mesma taxa (CREASE, 2011, p. 166). E mais: o campo gravitacional afetava o caminho da luz, provocando deflexões de raios luminosos que passam próximo ao Sol. Com base nessas constatações, Einstein reformulou a 1ª Lei de Newton (do princípio de inércia)40 e descobriu a característica essencial da Teoria Geral da Relatividade: a Geometria, na presença de um campo gravitacional e pelo princípio da equivalência, não pode ser euclidiana, pois é estruturada conforme as massas são distribuídas no espaço-tempo, tendendo à curvatura. Segundo a relatividade geral, a gravitação não é mais encarada como uma força de ação a distância, como descrevia a teoria de Newton. Na verdade, a própria ideia de “força gravitacional” deixa de existir, pois a gravidade nada mais é do que a manifestação da curvatura do espaço-tempo sobre o qual os fenômenos se desenrolam. A 38 Citado por CREASE, Robert P. As grandes equações: a história das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas que a criaram; tradução Alexandre Cherman. Rio de Janeiro, 2011, p. 165. 39 A massa inercial é a medida da resistência que um corpo oferece à mudança do movimento, relacionando a força total que atua sobre um corpo com a aceleração resultante. Massa gravitacional, por sua vez, mede a resposta de um corpo à atração gravitacional e pode ser entendida como uma fonte que produz força gravitacional, ou ainda como “carga” gravitacional que atrai outras “cargas”. 40 O princípio de inércia é a primeira das três leis de Newton, anunciada, pela primeira vez, no seu livro Princípios matemáticos da filosofia natural, descrita da seguinte forma: todo corpo continua em estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Pela reformulação da lei, efetuada por Einstein, em vez de se dizer que um corpo livre sempre se move em linha reta, com velocidade constante, é melhor dizer que um corpo livre sempre percorrerá o menor trajeto entre dois pontos. 50 gravidade deixava de ser tratada como algo que exerce um puxão para ser entendida “como uma propriedade do próprio espaço, uma estrutura ou uma arquitetura que deve ser obdecida pelas coisas que se movem através dele” (CREASE, 2011, p. 172-173),41 incluindo a luz42. Ao se colocar um corpo em algum lugar no espaço, a massa desse corpo influencia, em torno dele, a estrutura do espaço-tempo, que tem sua configuração geométrica dependente da quantidade de massa. Quanto mais massa, mais curva será a Geometria do espaçotempo. Desse modo, o corpo em referência participa do sistema não de modo isolado, mas por meio das relações que ele mantém com outros corpos (Figura 3.1)43. A descrição da fórmula da Relatividade Geral, que expressa a curvatura do espaço-tempo, pode ser resumida da seguinte forma: “O espaço-tempo diz à matéria como ela deve se mover; a matéria diz ao espaço-tempo como ele deve se curvar”. (CREASE, 2011, p. 163). Figura 3.1 – Geometria do espaço-tempo Um corpo participa da estrutura do espaço-tempo por meio das relações que ele mantém com outros corpos. Quanto mais massa tenha o corpo, mais curva será a geometria dessa estrutura, que é uma superfície formada por um sistema infinitamente denso de curvas. 41 Atribuindo a descrição ao físico estadunidense John Wheeler (1911-2008). Como a luz tem massa, conforme a equação (a quantidade de energia é igual à massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado), ela é afetada pelo campo gravitacional tanto quanto um ente corpóreo. Pela equação descoberta por Einstein, energia e massa podem ser convertidas uma na outra, indicando que “a luz carrega massa consigo”. 43 Para visualizar a influência da massa no espaço-tempo e usando a analogia mais comum sobre a questão, imagine-se a superfície de um colchão plano. Enquanto não há nada no colchão, ele permanecerá plano. Se for colocada nele uma bola pequena e leve, a bola provavelmente ficará onde foi colocada ou, na ausência de qualquer interferência, como a fricção, rolará em linha reta com velocidade constante. Se for posta, no entanto, uma bola pesada, esta modificará o colchão e, assim, não ficará plano, e sim curvo. E se agora for colocada uma bola leve no colchão já modificado pela bola pesada, a bola leve irá mover-se em direção à pesada, seguindo a depressão do colchão, parecendo que a bola pesada atraiu realmente a leve. (Ver GLEISER, Marcelo. A dança do universo: dos mitos da criação ao Big-Bang. São Paulo: Companhia das letras, 2006). 42 51 A Geometria do espaço-tempo da Teoria Geral da Relatividade é estruturada segundo uma superfície multidimensional imersa no campo gravitacional. É a expressão mais do que precisa da Geometria não euclidiana, cuja complexidade indica que as “verdades” das proposições geométricas euclidianas tinham seus limites. Para as superfícies curvas do espaço-tempo não é possível definir coordenadas cartesianas, sendo necessárias leis diferentes da Geometria euclidiana do plano. Se a estrutura do espaço fosse euclidiana ou “plana”, todos os corpos livres, inclusive os planetas, se moveriam em linha reta. Por causa do Sol, que modifica a estrutura do espaço-tempo, o movimento livre não se faz em linha reta, mas em curva. Os contínuos multidimensionais da Teoria Geral da Relatividade são solucionados, desse modo, por um sistema infinitamente denso de curvas que cobrem sem lacunas toda a superfície considerada44. Daí ser possível afirmar que não há validade exata da Geometria euclidiana para todo o Universo. Ao mesmo tempo, pode-se considerar que o Universo de Einstein pouco difere do Universo euclidiano, pois a equação da Relatividade Geral mostra que mesmo massas do tamanho do Sol exercem uma influência mínima sobre a métrica do espaço (EINSTEIN, 1999, p. 93). Quando o espaço-tempo é mais ou menos plano, a Teoria da Gravitação de Newton é suficientemente boa para todas as finalidades práticas. De qualquer modo, a Teoria Geral da Relatividade se tornou uma ferramenta de pesquisa realmente prática, pelo menos para cientistas e pesquisadores, quando a estrutura do espaço-tempo se desvia fortemente da planura45. E as vanguardas do século XX – que provocaram uma transformação institucional da Arte – vão se desenvolver sob intensiva influência, mesmo inconsciente, dos novos conceitos de tempo e espaço provenientes da nova Mecânica e da nova Geometria. 44 Os contínuos são solucionados pelas coordenadas de Gauss, que substituem inteiramente a descrição do espaço-tempo com auxílio de um corpo de referência. Einstein (1999) afirma que as coordenadas gaussianas “não são outra coisa senão a atribuição de dois números a cada ponto da superfície considerada, de tal maneira que a pontos vizinhos no espaço correspondem valores numéricos que apresentam muita pouca diferença entre si”. (P. 75). 45 Há dois casos observáveis em que o espaço e o tempo se desviam significativamente da simples planura euclidiana: 1) quando nas proximidades há objetos grandes e compactos, como as estrelas; 2) quando as distâncias envolvidas são grandes, quando, por exemplo, se fala de todo o Universo. 52 3. 2 Geometria e vanguardas do século XX O início do século XX caracteriza-se pelo distanciamento do modelo procedente do ciclo clássico, compreendido dos séculos XV ao XX e que não parecia suficiente para expressar as ideias radicalmente novas sobre a natureza do mundo. Essas novas ideias se manifestaram nas ciências e nas artes por meio de processos independentes e métodos distintos, mas com compreensão assemelhada. A Pintura, por exemplo, rompe abruptamente, assim como a Física, com a estrutura sensorial que havia dominado os cinco séculos anteriores. Ela deixa de ser composta pelo espaço tridimensional renascentista, que continha objetos reconhecíveis e postados em lugares bem definidos. É o caso da Pintura cubista, que criava um mundo muito diferente daquilo que parecia normal, pois representava os diversos planos do mundo visível de modo a negar a profundidade; ou a denominada arte abstrata, que se caracteriza por formas visuais desconhecidas e que a nada imitam, não existindo referência visual da realidade, pelo menos a realidade imediata absorvida pelos sentidos. O abstracionismo pode ser a manifestação artística que melhor represente os novecentos, mas, de maneira geral, a Arte do século XX, assim como a Física, se tornou abstrata, pois também passou a contrariar a ideia de “bom senso”, do que parecia óbvio. Os diversos tipos de abstrações gerados se repercutiram na Arquitetura de algumas vanguardas que se converteram em movimento moderno. Esta nova sensibilidade – lembra Montaner (2001, p.10) – comporta uma mudança radical nos mecanismos de criação artística. A Arquitetura da modernidade dos anos iniciais do século XX procurou se associar a esse novo espírito do pensar “abstrato”, renegando os apliques decorativos e a própria história, como se tornou evidenciado por conceitos adotados e propalados pela Bauhaus. A nova Arquitetura concebida na Europa teria que ser resultante de formas inéditas, com mínima referência a estilos passados. A ideia de estilo, inclusive, é também renegada, pois deixava de ter como base, não os ornatos, e sim o sistema de produção. O conceito tão amplo de mimese, que se originou na Grécia e esteve presente na base de toda a História da Arte e da Arquitetura, passa a ser revisto. Tal conceito dá lugar à busca por “novos tipos de expressão no mundo da máquina, da geometria, da matéria, da mente e dos sonhos, com o objetivo de 53 romper e diluir as imagens convencionais do mundo para promover formas totalmente inovadoras”. (MONTANER, 2001, p. 9). A abstração, o impulso intelectual e formal mais característico do século XX, representava a transposição estética da confiança no progresso e no futuro, “configurando um novo espaço infinito e livre, novas formas abstratas, plásticas e musicais, impulsionadas pela velocidade, impregnadas de um tempo mutante, instantâneo e dinâmico, radicalmente oposto à tradição”. (MONTANER, 2002, p. 64). A busca pela beleza abstrata se apresentava como a característica principal do artista moderno na sua rebelião contra a mimese da realidade e as normas acadêmicas. A negação a referências visuais da realidade imediata é o que propunham os artistas abstracionistas, como os que compunham o movimento Neoplasticismo ou De Stil – um dos marcos da Arte moderna. Um de seus expoentes, o artista plástico, designer gráfico e arquiteto Theo van Doesbourg (1883-1931), defendia a ideia de que uma forma deve ser resultante de acentos plásticos plasmados em si mesmo, despojados de qualquer associação, dando nova formatação à realidade. Nesta síntese plástica, o artista também expressa a realidade e, sem dúvida, o faz de outra maneira, ou seja, totalmente à maneira da arte, expressando uma realidade mais profunda do que aquela que se expressa através da circunstância especial na qual o objeto da experiência se encontra. 46 Os pontos do manifesto A uma arquitetura neoplástica, definido por Theo van Doesbourg em 1924, sintetizavam como deveriam ser os princípios básicos de uma forma arquitetônica: abstrata, objetiva, informe, econômica, de planta livre, assimétrica, antidecorativa, antimonumental, anticúbica, aberta, flutuante e em equilíbrio dinâmico. É o que se pode observar em grande parte na Casa Schröder, em Utrecht (Holanda, 1924), de Gerrit Rietveld, e no pavilhão da Alemanha na Feira de Barcelona (1929), de Mies van der Rohe (Figura 3.2). Em ambas as obras há, o predomínio da horizontalidade, da assimetria, das plataformas e balanços; relação fluida e aberta entre o interior e o exterior; grandes janelas e a destruição da caixa fechada da casa tradicional – conforme análise de Montaner (2002, p. 72). 46 Theo van Doesburg, Grondbegrippen van De Nieuwe Beeldence Kunst, Tijdschrift Voor Wijsbegeerte XIII, 1919. Fragmento traduzido por Elinae Aguiar. In: Montaner, 2002, p. 67. 54 1 2 3 4 Figura 3.2 – Beleza abstrata a) Casa Schröder, Utrecht, Holanda, 1924. Gerrit Rietveld. Planta do térreo (1) e exterior (2) b) Pavilhão da Alemanha, Barcelona, 1929. Mies van der Rohe. Planta do térreo (3) e exterior (4) Fontes: RICHARD, 2011, p. 49 (1) e p. 59 (3) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rietveld_Schr%C3%B6derhuis_HayKranen-7.JPG (2) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Barcelona_mies_v_d_rohe_pavillon_weltausstellung1999_03.jpg (4) A forma arquitetônica era vista por muitos arquitetos modernos como resultante de acentos plásticos plasmados em si mesmos, despojados de qualquer associação. Princípios básicos da forma arquitetônica defendidos por arquitetos abstracionistas podem ser observados na Casa Schröder e no Pavilhão da Alemanha. Em ambas as obras há o predomínio da horizontalidade, da assimetria e dos balanços; relação fluida e aberta entre interior e exterior; grandes janelas e a destruição da caixa fechada da casa tradicional, platônica. 55 Outro conceito fundamental para entender os processos compositivos da Arquitetura do século XX é o Expressionismo47. Assim como no Cinema, na Literatura e na Pintura, a Arquitetura expressionista buscava expressar sentimentos, estados de ânimos e conteúdos emotivos e simbólicos. Valia-se da inovação formal, produzindo volumes incomuns baseados nas possibilidades oferecidas pelas novas técnicas e materiais ou em feições biomórficas. Caracterizava-se, deste modo, pela experimentação formal – caminho indicado pelos novos programas arquitetônicos – e pelo figurativismo. Exprimindo os avanços tecnológicos e a relação com a Natureza, a Arquitetura expressionista era vista como uma ferramenta de melhoria da vida social48. Na Torre Einstein, de Erich Mendelsohn (1887-1953), em Potsdam, Alemanha49 – um dos seus principais marcos – estão ressaltados os preceitos expressionistas, entre eles o ensinamento de que as formas devam surgir da própria essência criativa. A composição arquitetônica da Torre Einstein tem como linhas de força o traçado curvo, as referências biomórficas e o cumprimento a requisitos de ordem técnica e científica. As superfícies são modeladas de maneira a se obter vigor plástico, dinamismo e continuidade volumétrica, resultando em uma composição de sentido claramente escultórico que explora os conceitos como o de fluidez, contidos nas novas teorias da Física (Figura 3.3). 47 Conforme Curtis, a geração de Gerrit Rietveld e Theo van Doesburg e outros, que iria contribuir com o De Stijl, rejeitavam o Expressionismo por considerá-lo um maneirismo fora de moda, pertencente à era do individualismo e do artesanato. Adotaram, entretanto, Frank Lloyd Wright como uma de suas luzes guia, ignorando seu imaginário suburbano e naturalista, mas destacando o caráter espacial e o vocabulário de planos que flutuavam e se interceptavam, os quais eles percebiam quase que completamente dissociados do contexto físico e social original. Ver CURTIS, Willima. Arquitetura moderna desde 1900; tradução Alexandre Salvaterra. 3. Ed. São Paulo: Bookman, 2008, p. 153 48 Curtis, 2009, p.187, utiliza o termo “Expressionismo” com cautela por ser ora empregado para descrever atitudes mentais e ora para atitudes formais e também pelas posições contrastantes entre arquitetos considerados expressionistas. 49 A Torre Einstein é um observatório astrofísico localizado no Parque Científico Albert Einstein e foi construído para auxiliar experimentos e observações que validariam a Teoria da Relatividade de Einstein. A construção foi projetada por volta de 1917, construída de 1920 até 1921 e passou a funcionar em 1924. O rigor da resposta funcional permite que a torre ainda se mantenha em atividade como um observátorio solar, que integra o Instituto de Astrofísica de Potsdam. 56 1 3 2 4 Figura 3.3 – Experimentação formal e figurativismo Torre Einstein, Potsdam, Alemanha, 1917-1921. Erich Mendelsohn. Planta do subsolo (1), planta do térreo (2), corte longitudinal (3) e volumetria (4) Fontes: RICHARD, 2011, p. 45 (1, 2 e 3) e http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Einsteinturm_7443.jpg (4) Exprimindo os avanços tecnológicos e a relação com a Natureza, a Arquitetura expressionista se caracterizava pela experimentação formal e pelo figurativismo. A Torre Einstein, um dos seus principais marcos, tem como linhas forças de sua composição arquitetônica o traçado curvo, as referências biomórficas e o cumprimento a requisitos de ordem técnica e científica. As superfícies são modeladas de maneira a se obter vigor plástico, dinamismo e continuidade volumétrica, resultando em uma composição de sentido claramente escultórico. A nova concepção de espaço das vanguardas do século XX, que tinha como base a abstração, a fluidez e a transparência, levaria a uma modalidade por alguns denominada de “espaço-tempo” por sua suposta relação com a Teoria da Relatividade de Einstein50, não sendo submetida, portanto, ao rigor da Geometria euclidiana. Ou, mais ainda, a nova concepção poderia significar um retorno à concepção aristotélica da forma, vista como estrutura essencial e interna e presente na Metafísica de Aristóteles. Em resumo, procurarse-ia negar o conceito de espaço platônico, ou seja, fechado, estático, contido em si mesmo, e que havia marcado grande parte da civilização ocidental desde a Grécia Antiga; entretanto, assim como o sistema clássico – que apresentava variações mesmo com seus critérios unitários e intemporais –, “os traços comuns da arquitetura do movimento moderno (abstração, precisão técnica, ausência de ornamentação, espaço dinâmico, elementarismo) 50 Ver Montaner, 2001, p.28. 57 não englobavam uma base exclusivista”. (MONTANER, 2001, p.28). O desenvolvimento aberto praticado pelas vanguardas artísticas impossibilitava a exclusão de sistemas alternativos, novos ou antigos. Sem negar a possibilidade de uma nova arquitetura, inúmeras manifestações modernas da Arquitetura trataram a forma como valor permanente, contrariando o preceito abstracionismo e expressionismo da forma como um fim em si mesmo. Essa possibilidade – da forma como valor permanente – é vista no projeto do Aeroporto Santos Dumont, analisado no capítulo 5, como também pode ser observada em projetos de Le Corbusier, o qual tinha na mente um grande estoque de tipos clássicos que emergia no corpo de sua obra moderna. Em muitos dos espaços produzidos até a década de 1960, prevaleceu a concepção platônica de espaço, após o que o mundo passaria a se valer com maior intensidade, segundo se depreende do pensamento de Virilio, da dimensão “espaço-tempo tecnológico”. Como se percebe, o sistema clássico, a Geometria euclidiana e o espaço platônico reinaram quase que absolutos até o século XIX e mantiveram intensiva influência sobre as concepções artísticas do século XX, quanto, teoricamente, outros sistemas geométrico-espaciais se estabeleceram. A influência desses sistemas na Arquitetura da passagem do século XX para este século será posteriormente analisadas neste trabalho – por meio de estudos de caso –, mas antes e para efeito comparativo, se faz necessário traçar um panorama histórico sobre a relação da Geometria com os processos de concepção do espaço anterior ao século XX. 3.3 Ordem geométrica e compreensão do mundo A Geometria, mais do que a disciplina que investiga as formas e dimensões dos seres matemáticos, é a linguagem utilizada na organização e na articulação do espaço, seja substancial, acidental, platônico, aristotélico, newtoniano ou relativista. A Arquitetura, arte espacial por excelência, necessita de uma linguagem que esteja no alcance simultâneo do criador e do receptor no que diz respeito aos aspectos espaciais. Essa linguagem continua sendo a Geometria, presente na planta, no alçado, na maquete, no croqui, na materialidade ou fluidez do espaço construído. O espaço arquitetônico, entretanto, não é estritamente geométrico, pois tem caráter relativo, delimitado em seus sentidos específicos, conforme 58 tempo e lugar (COELHO NETTO, 2002, p. 21). A Geometria, no entanto, se exprime com muita força no arranjo espacial da Arquitetura, ou seja, do espaço em si mesmo, que é o discurso primeiro da linguagem arquitetônica (COELHO NETTO, 2002, p. 9). A Arquitetura deve à Geometria os processos de representação e concepção do espaço cujas trajetórias ajudam na compreensão da própria História da Arquitetura. Como uma das primeiras manifestações da civilização, a Geometria é fruto da habilidade arcaica de manipulação da medida, o que levou, inicialmente, à produção de artefatos baseados em sistemas geométricos derivados de formas naturais. Essa habilidade parece ter desenvolvido um processo mental de compreensão do mundo segundo uma ordem geométrica, que se exibia como fundamental. Os egípcios, por exemplo, se utilizavam dessa ordem para calcular a área das zonas de cultivos com base em uma linha deixada pelo Nilo após a sua inundação anual. A cada ano, cada zona era um pouco diferente, indicando uma ordem mutável que se refletia no ordenamento da terra. Deste processo de ordenamento é que surge a etimologia da palavra grega Geometria, que significa literalmente “medição da terra”. É possível, no entanto, que a origem da Geometria seja mais antiga do que a civilização egípcia, pois os primórdios do assunto são mais antigos do que a escrita – hipótese levantada por Boyer (1999, p. 5). Para ele, a Geometria, como de resto toda a Matemática, poderá ter surgido do prazer que determinadas formas suscitaram ao homem pré-histórico ou de uma “protogeometria relacionada com ritos primitivos...” (p. 5). Boyer complementa, dizendo que Herótodo, e também Aristóteles, não quiseram, no entanto, se arriscar a propor origens mais antigas do que a civilização antiga egípcia. Para o primeiro, ela se desenvolve pela necessidade de se fazer novas medidas da terra após cada inundação anual do Nilo; para o segundo, o desenvolvimento se deu por meio de cerimônias ritualistas da classe sacerdotal, como a “cordagem do templo”. 51 51 A “cordagem do templo” consistia em cerimonial simbólico, mágico, em que sacerdotes e pessoas comuns se reuniam à noite para fazer a orientação e a demarcação de um templo no solo. Para isso se utilizavam de uma corda com treze nós com espaçamentos iguais entre eles e o conhecimento do “triângulo indeformável” (com os lados proporcionais a 3,4 e 5). As doze unidades da corda formavam um triângulo retângulo, necessário para a produção de um ângulo reto. Os lados do templo em planta eram projetados de modo a formarem ângulos retos, sendo um desses lados direcionado a um ponto específico no horizonte, que dava a posição exata do norte. Esse ponto era definido pela interseção do prolongamento do lado do templo com uma linha vertical imaginária configurada pela ligação da estrela Beta à estrela Zeta. Ver PENNICK, Nigel. Geometria sagrada: simbolismo e intenções nas estruturas religiosas; tradução Alberto Feltre. São Paulo: Pensamentos, 1999. 59 3.4 Laboratório egípcio Na simbiose entre Geometria e Arquitetura e considerando o panorama histórico sobre os processos de concepção do espaço, o Egito Antigo é expresso como um grande laboratório. Para Pereira (2010, p.29), no Egito os problemas básicos de ordem geométrica e arquitetônica podem ser reduzidos na sua complexidade, haja vista a estrutura geográfica e a sua estabilidade temporal, produzindo uma situação singular. Os limites geográficos egípcios são uma das bases desta singularidade, pois permitiu o isolamento e a segurança do território, significando bem-estar e também ausência de intercâmbio, produzindo, ainda segundo Pereira, “uma espécie de presente eterno estendido de maneira constante, quase atemporal”. (P.29). Configurado ao longo do rio Nilo, entre a catarata de Assuã e o Mar Mediterrâneo e sobre o humu depositado nas terras circundantes, o Egito se desenvolveu protegido dos exércitos estrangeiros. Ao leste e ao oeste estavam as areias ou rochas quentes do Saara, de travessia difícil; ao norte, o Mediterrâneo era outra barreira natural, pois nos primeiros tempos não existiam barcos adequados que permitissem uma invasão; e, ao sul, a catarata impedia a incursão de eventuais inimigos pelo Nilo. A estrutura geográfica conformava o território como uma cidade murada, “pois a montanha, o deserto e o mar, durante longo período, serviram como baluartes e mantiveram os egípcios virtualmente livre da invasão”. (MUMFORD, 2008, p. 100)52. Deste modo, o Egito se desenvolveu no “presente eterno” como um território linear, estável e impermeável, condição que parece ter definido as condições arquitetônicas de espaço e tempo53. O eixo fluvial de cerca de dois mil quilômetros, com largura que não ultrapassa 20 km, tornou possível os assentamentos urbanos e parece ter ressaltado a unidimensionalidade, que Pereira considera vital por fazer do espaço egípcio quase um eixo linear, “um oásis longitudinal, em que a vida se desenvolve até onde chega a ação benfeitora das águas e dos 52 As cidades egípcias, propriamente, eram abertas, não se encontrando no vale do Nilo, a princípio, “a cidade arquetípica da história, a cidade murada, solidamente delimitada e protegida por baluartes, construída para a permanência” (Mumfort, 2008, p. 95). 53 A ideia de presente eterno a qual se reporta Pereira possui também relação com a repetição indefinida dos mesmos ritmos, com raízes na mecânica solar, que permitia ao egípcio perceber o mundo como previsível e estável. O tempo era circular, levando ao estabelecimento da ordem e a redução da incerteza, e também à reversibilidade, pois os acontecimentos podiam ser revividos uma porção de vezes. Desta maneira, a novidade ou mudança de qualquer espécie era desestabilizadora da segurança mental oferecida pelos ciclos sempre recorrentes. Ver Szamosi, 1988, p.70-71. 60 aluviões fluviais”. (PEREIRA, 2010, p. 30). Ligado ao processo de vida do povo egípcio, o eixo unidirecional e constante do curso do Nilo se configura como um eixo maior, cortado por um eixo transversal cuja aparição é resultante da organização do tempo em dias definidos pelo curso diário do Sol. Este último eixo, fruto de uma permanência cosmológica, representava para os egípcios a dualidade vida e morte, leste e oeste, e um simbolismo que fez dedicar a margem oriental aos vivos, enquanto a parte ocidental ficava reservada aos mortos (Figura 3.4). Os dois eixos, em conjunto, estabelecem uma estrutura espacial simples que se apresentam como os elementos fundamentais da natureza egípcia, com consequências nos resultados arquitetônicos. Figura 3.4 – Natureza egípcia e estrutura territorial Mapa do Egito antigo (Fonte: elaboração própria) O rio Nilo (eixo maior) e o curso diário do Sol (eixo menor) definem um posicionamento simbólico e geográfico: do lado oriental do território, as cidades dos vivos; na parte ocidental, as cidades dos mortos. 61 Dos dois eixos mencionados surge a orientação, questão importante na Arquitetura e que no Egito determina a localização da cidade dos vivos e da cidade dos mortos nas margens, respectivamente, oriental e ocidental do Nilo54. Orientar-se é definir o leste e o oeste por meio da relação do homem com a abóbada celeste; é relacionar-se com o Sol, elemento dos mais importantes da cultura egípcia; é, em síntese, voltar-se para oriente. Orientar-se, no entanto, é também se voltar para o norte, sentido de fluidez do Nilo e ponto cardeal de referência para a locação de templos e túmulos (Figura 3.5), como os definidos pela “cordagem do templo”.55 Figura 3.5 – Orientação e axialidade Egito antigo Fonte: elaboração própria O Nilo e o Sol unidos estabelecem uma estrutura espacial simples, trazendo como consequência arquitetônica a orientação e a axialidade (segundo a compreensão de PEREIRA, 2010, p.31-32). 54 A cidade dos mortos, monumental, é configurada como uma cidade independente, divina e eterna, que domina e torna insignificante a cidade transitória dos homens, sobretudo nos primeiros tempos do Egito antigo. “A cidade divina é construída de pedra, para permanecer imutável no curso do tempo; é povoada de formas geométricas simples: prismas, pirâmides, obeliscos, ou estátuas gigantescas como a grande esfinge, que não observam proporção com as medidas do homem e se aproximam, pela grandeza, dos elementos da paisagem natural; é habitada pelos mortos, que repousam cercados de todo o necessário para a vida eterna, mas é feita para ser vista de longe, como o fundo sempre presente das cidades dos vivos. Esta, ao contrário, é construída de tijolos, inclusive o palácio dos faraós no poder; será logo destruída e continua uma morada temporária, a ser abandonada mais cedo ou mais tarde”. (BENEVOLO, Leonardo. História da cidade; tradução Silvia Mazza. 3. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997, p. 44). 55 Mamford (2008), abordando a cidade típica de antigamente, destaca a orientação das principais avenidas para os pontos cardeais talvez por indicar o “crescente predomínio dos deuses no céu”, com o traçado se furtando a cumprir considerações de ordem prática, como moderar o calor ou conter os ventos predominantes (p.87). 62 Pereira considera que, além da orientação, a combinação do eixo fluvial com o eixo do movimento solar fez surgir a retícula, estrutura espacial que define um plano horizontal e que adquire o nome especial de quadrícula quando os eixos se cortam perpendicularmente (Figura 3.6). Figura 3.6 – Conjunção de eixos e o surgimento da retícula Egito antigo, rio Nilo (Fonte: elaboração própria) Eixo maior e eixo menor no Egito: da retícula à quadrícula (segundo a compreensão de PEREIRA, 2010, p.32). Essa trama retilínea é levada à lógica da construção e do seu assentamento no terreno, conforme pode ser observado na planta do templo de Luxor, em Tebas (Figura 3.7)56. A associação do plano horizontal com a diretriz vertical – que é resultante da relação do plano do chão com a abóboda celeste – leva a uma organização mais completa da Arquitetura, onde se destacam a axialidade e a simetria que dela surge. Para Pereira (2010, p. 34-35), [...] junto com a ortogonalidade, a axialidade é o conceito fundamental característico da arquitetura egípcia, resultado da mesma limitação geográfica que fazia do Egito um território linear vertebrado em torno do Nilo e organizado como sistema uniforme de comunicação e transporte: tanto pela sua corrente, quanto pelos ventos que sobram no sentido contrário e reforçam essa direção ou eixo primário no percurso humano. 56 O uso da quadrícula pode ser visto também na estruturação de pinturas murais egípcias, com o artista distribuindo as figuras ao longo da trama de linhas, dando um sentido geométrico de ordem à composição. 63 Figura 3.7 – Trama retilínea e diretriz horizontal Templo de Luxor, Tebas, Egito. Planta baixa Fonte: http://www.sofiaoriginals.com/oct5238.gif A conjunção dos eixos maior e menor, derivados da geografia egípcia, define o conceito de plano horizontal, conforme a compreensão de Pereira (2010, p. 33-34). A lógica da construção e do seu assentamento no terreno, configurada pela retícula e a quadrícula, pode ser observada na planta do Templo de Luxor. Autores como Mumford não relacionam diretamente a ortogonalidade, a axialidade e a simetria da Arquitetura egípcia às condições geográficas do território e sua relação com a abobada celeste. Relacionam, entretanto, a unidade da vida egípcia às condições naturais, como a faixa quase uniforme da vegetação, o ciclo climático previsível e ao regime de ventos, que faziam flutuar pelo rio as velas, tão logo estas foram inventadas. Em consequência, Mumford destaca o surgimento de uma “harmonia estática”, um “profundo equilíbrio” a marcar os poderes técnicos que “a civilização trouxera para a vida”, acrescentando que a “uniformidade e a harmonia talvez expliquem” qualidades duráveis da civilização egípcia, embora não se refira diretamente à Arquitetura (2008, p. 100). As obras de artes egípcias podem, desse modo, ter sido criadas por um processo mental em que o artista reconstruiu o mundo percebido em um espaço simbólico, embora tudo isso fique no âmbito da suposição57. De qualquer maneira, a ortogonalidade, a axialidade e a simetria são conceitos geométricos fundamentais da Arquitetura egípcia, que, para Pereira (2010), se origina de um plano horizontal real e de uma diretriz vertical que não perde seu caráter simbólico, onde se pode observar, deste modo, uma relação entre a dureza do chão e o infinito. Todos esses conceitos geométricos podem ser bem exemplificados pela planta e o corte longitudinal do templo de Khonsu, em Carnac (Figura 3.8). 57 Conforme pode ser visto em Szamosi, 1988, p. 65. 64 Figura 3.8 – Ortogonalidade, axialidade e simetria Templo de Khonsu, em Carnac, Egito Corte transversal (1), planta baixa (2) e corte perspectivado (3) Fonte: http://farm4.staticflickr.com Os conceitos fundamentais da Arquitetura egípcia – ortogonalidade, axialidade e simetria, que se originam de um plano horizontal real e de uma diretriz vertical simbólica – exemplificados no templo de Khonsu. O templo de Khonsu e tantos outros exemplos ressaltam a posição da Geometria como base da Arquitetura, mas a definição da forma arquitetônica é resultante, também, acrescenta Pereira (2010, p.37), da experiência alfabética, pois esta obriga a se passar das ideias para o mundo de signos e formas. De uma escrita inicialmente ideográfica que se torna hieroglífica58, o signo alfabético definido no processo leva à delineação de um signo arquitetônico, com existência concreta e significativa. Neste sentido, a forma arquitetônica pode ser vista como ideografia desenhada, com significado relacionado a um contexto histórico, mas que também pode ser absoluta, dando lugar a signos que transcendem o significado temporal. Pereira (2010) vai mais além e acentua que “a história da arquitetura egípcia pode ser contada como história das formas absolutas”. (P.38). 58 Os egípcios desenvolveram a sua escrita adaptando aos seus próprios fins e necessidades o conceito de escrita proveniente de um sistema pictográfico rudimentar desenvolvido pelos habitantes das regiões dos rios Tigre e Eufrates, um pouco antes de 3000 a. C., e que tinha como fundamento a imitação dos objetos representados. Inicialmente ideográfica (com os objetos sendo representados pela sua figura e por um símbolo de ideias abstratas), a escrita egípcia passa a uma escrita hieroglífica, que era constituída por abreviações de signos gravados nas paredes de templos e túmulos. Com o tempo os signos tornam silábicos e por volta de 1500 a. C. surge, ao leste do Mar Mediterrâneo, a ideia de limitar o número dos símbolos gráficos a 25, cada um deles representando uma consoante, surgindo dessa ideia tanto o alfabeto grego quanto o latino. Ver Pereira, 2010, p.37. 65 Ainda valendo-se da sintética e densa análise de Pereira sobre o espaço egípcio, é possível entender que formas como o obelisco, a pirâmide e o templo59 são expressões arquitetônicas resultantes das possibilidades da superfície plana e suas relações com as direções horizontal e vertical. O obelisco é a representação pura da verticalidade, que é o símbolo do infinito, que não encontra obstáculos nem limites; a pirâmide, expressão paradigmática do Império Antigo egípcio, é um arranjo geométrico em que horizontal e vertical se mesclam para formar uma configuração simbólica quase sem espaço interno e que encerra a ideia de chegar ao lugar mais alto como ponto de encontro com o sobrenatural; o templo é um oásis fechado, longitudinal, organizado axialmente e estruturado ortogonalmente para promover o percurso, que leva a apreensão sequencial do espaço. Esses arranjos arquitetônicos reunidos – o oásis fechado, a ordem ortogonal, a massa megalítica e o percurso – constituem a representação do cosmos egípcio, a percepção sobre o ambiente espacial e o processo mental da construção do mundo simbólico: fechado, voltado para o interior e onde o aspecto estático é muito mais ressaltado do que o dinâmico (Figura 3.9). Figura 3.9 – Espaço egípcio O obelisco (1), a pirâmide (2) e a planta do templo (3). Fonte: elaborqação própria Verticalidade, horizontalidade, axialidade, ordem ortogonal e percurso: arranjos geométricos que definem o fechado, estático e interiorizado espaço arquitetônico egípcio. 59 Para Hegel (1997), os obeliscos são exemplos de obras intermediárias de Arquitetura e Escultura, os quais tendo, uma forma regular que não reproduz a Natureza orgânica e viva (plantas, animais, figuras humanas), não estão ainda destinados a servir de templos ou de casas, “mas foram criados por si mesmo e simbolizam os raios solares”. (P. 36); eram consagrados à divindade do sol, da qual recebiam os raios e cuja forma deviam representar. Hegel complementa que as obras intermédias de Arquitetura e Escultura (obeliscos, estátuas, esfinges) não permaneceram somente isoladas, mas em conjunto, de maneira a formar templos, que são obras “destinadas não a servir de abrigo de um deus e de lugar de reuniões aos fiéis, mas a provocar a admiração por si mesmas, pelo colossal das suas dimensões e da sua massividade”. (P. 38 ). Quanto às pirâmides, Hegel entende que são criações que impressionam por suas espantosas dimensões e definidas pela simplicidade e regularidade da forma. 66 3.5 Essência geométrica e construtiva do templo grego As noções de verticalidade e horizontalidade observadas na civilização egípcia iriam ser utilizadas de modo substancial na Arquitetura clássica grega e, por consequência, na Arquitetura ocidental. A série de paredes ou pilares lançados sobre uma plataforma, associados ao sistema horizontal formado pelo entablamento encimado pela coberta, são, no primeiro momento de análise, a essência construtiva e geométrica do templo grego. São condições primárias encontradas no templo egípcio, mas que também já haviam configurado outros templos antigos, como Stonehenge (2000 a 1600 a.C.), onde um lintel cobrindo um par de pedras erguidas na vertical forma um trílito. Erguidos em territórios e épocas distintos, os templos aqui mencionados – megalíticos, egípcios e gregos – articulam igualmente duas famílias construtivas provenientes das direções vertical e horizontal (Figura 3.10). A aparente origem distinta dessas condições primárias talvez possa ser unificada por uma explicação recorrente da origem da Arquitetura: a cabana primitiva. A experiência histórica determinou tal construção como início da Arquitetura, ideia que se mostrou visivelmente fértil na Grécia. Para Quatremère de Quincy (1755-1849), o modelo se converteu em um sistema teórico fundamentado no fato primitivo, gerando cânones ao mesmo tempo inventados e também reais, fazendo do templo clássico grego uma cabana primitiva de madeira racionalizada, desenvolvida e imitada em pedra (apud RYKWERT, 2003, p. 33). Dessas condições primitivas teriam surgidos os tipos padronizados de colunas, dos tratamentos de aberturas, frontões e ornamentos dos edifícios clássicos – conforme pode ser observado em estudos do arquiteto neoclássico inglês William Chambers (Figura 3.11). Figura 3.10 – Essência geométrica e construtiva Sistema trilítico em Stonehenge (1-detalhe), templo de Carnak (2-detalhe) e Parthenon (3-fachada). Fonte: elaboração própria As condições primárias de um lintel cobrindo um par de pedras erguidas na vertical encontradas em monumento megalítico e templos egípcio e grego. 67 Figura 3.11 – Da cabana primitiva ao templo grego Evolução hipotética da ordem dórica a partir da cabana primitiva. William Chambers (1723-1796). Fonte: http://3.bp.blogspot.com As ordens clássicas derivariam de uma interpretação particular do sistema trilítico na qual se supõe que suas formas são o resultado da transposição à pedra de um processo construtivo anterior em madeira. Além das noções de verticalidade e horizontalidade, outras características da Arquitetura egípcia – como a ortogonalidade, a axialidade e a simetria – são também encontradas nos templos gregos, indicando filiação da cultura grega à egípcia. O templo grego, entretanto, torna os espaços vazios um aspecto da grandeza da construção (SZAMOSI, 1988 p. 66), ressaltando-se o exterior. Há, também, a diferença de escala, pois, embora alguns desses templos sejam grandes e imponentes, não atingem as colossais dimensões das construções egípcias (GOMBRICH, s. data, p. 77). Ademais, os espaços gregos estavam livres de valores sobrenaturais e símbolos supersticiosos, pois eram provenientes do pensamento racional, que introduziu nas artes visuais o realismo e a lógica, representando a Natureza tal como é esta. No Egito e na Antiguidade pré-clássica, ao contrário, o templo era produzido para atender a critérios e tradições religiosas, recebendo a sacralidade, crendo-se que a criação 68 do Universo havia sido realizada naquele lugar particular. Na Grécia, a consideração filosófica muda a orientação, pois dessacraliza as entidades míticas divinas, como a Terra, o Sol, a Lua, que até o início da atitude filosófica eram considerados deuses ou semideuses. As explicações são buscadas nas próprias coisas, embora essa atitude não signifique o abandono de atividades religiosas diante dos fenômenos e das coisas. O próprio Tales de Mileto (640 a.C.-?), o primeiro pensador ao qual se atribuiu o qualitativo filósofo, teria afirmado que “as coisas estão cheia de deuses”. As explicações míticas continuavam a ser levadas em consideração, mas no sentido de que “se as coisas estão cheia de deuses é porque estes não interferem mais nelas como corpos estranhos e alheios; mais do que isso, as coisas passam a ter nelas mesmas seu princípio ativo..." (WATANABE. In: OLIVEIRA, 1996, p. 20). 3.6 Proporções e cânones clássicos Nessa posição proveniente da Filosofia, o homem grego decide que ele mesmo é o valor objetivo para a referência de todas e cada uma das coisas que o rodeiam, ideia sintetizada na palavra antropomorfismo – que é a consideração do homem como centro e a medida do Universo. Levando-se este conceito geral para a esfera arquitetônica, obtém-se o que seria o fundamento compositivo da Arquitetura grega: a escala humana. As proporções e os cânones60 de beleza teriam sido definidos pelas medidas próprias do homem – polegada, pé, palmo, braça, passo – e utilizados no dimensionamento dos espaços arquitetônicos, internos ou externos. O cenário urbano, circundado pelos elementos da Natureza, também seria resultante da medida do homem – conforme Benevolo observa no traçado original e no desenvolvimento do tecido urbano de Atenas da idade clássica (1997, p. 87-89). Desde modo, a escala humana é um elemento tanto de compatibilidade quanto de medida, pois relaciona as edificações e os conjuntos urbanos com uma referência, tendo em vista a utilização de elementos de tamanhos familiares; define uma ordem que promove a correspondência de medidas entre as partes e a obra inteira de arquitetura, assim como a Natureza dispõe o corpo do homem de modo que cada membro se relacione com o todo. O traçado urbano não é necessariamente ortogonal, pois respeita as linhas gerais da paisagem 60 Embora os termos proporção e cânone sejam relacionais, eles não são sinônimos. Cada ordem clássica, por exemplo, tem proporções específicas, mas são distinguidas, também, por elementos formais específicos. 69 natural, que é deixada intacta em muitos pontos significativos e integrada “como manufaturados arquitetônicos”. (BENEVOLO, 1997, p. 80). No caso de Atenas, a cidade grega mais ilustre, a regularidade dos templos, perfeitamente simétricos, é imersa na irregularidade dos arranjos circundantes, formando um cenário urbano que mantém, conforme Benevolo, a medida do homem e, como na Natureza, estabele uma continuidade rigorosa entre as partes e o todo. Examinando as relações dimensionais de Atenas, Benevolo (1997, p. 89) assim se pronuncia: [...] o conjunto dos monumentos no topo da Acrópole pode ser visto de todos os lados da cidade, e os templos revelam de longe sua estrutura simples e racional; depois, ao aproximar-se, descobrem-se as articulações secundárias, os elementos arquitetônicos repetidos (colunas, bases, capitéis) e os detalhes esculturais mais minuciosos, avivados pelas cores; um mundo de formas coerentes e ligados entre si, da grande à pequena escala. Discorrendo sobre a estruturação urbana na Grécia Antiga, Mumford (2008) considera que o retrato verdadeiro da cidade helênica, que chega de Atenas com certa abundância de provas literárias, contrasta com o relato dos helenófilos que “dotavam a cidade de uma castidade de mármore, de uma pureza e uma racionalidade que talvez se revelasse na matemática de Pitágoras ou na lógica de Parmênidas, mas que jamais caracterizaram nem mesmo os setores sagrados da antiga polis”. (P. 191). Para Mumford, tal cidade podia apresentar momentâneas concentrações de forma significativa, quando se galgava o abrupto caminho da Acrópole de Atenas, mas não se podia, porém, esperar uma ordem prolongada nem harmonias continuadas (p. 192). Pelo conceito de cidade definido por Hipódamo de Mileto61, entretanto, foram projetadas cidades segundo uma regra racional e geométrica, de ruas traçadas em ângulos retos que resultam em uma grade de quarteirões retangulares e uniformes, mas que, para Benevolo (1997), é uma regra nova “que não compromete, mas antes confirma e torna sistemáticos os caracteres da cidade grega...” (p.113 ), anteriormente por ele relacionados. O perímetro da cidade não segue uma figura 61 Lembrado por Aristóteles como inventor da “divisão regular da cidade” (Política, II, 1267b). Mumford (2008), entretanto, questiona a capacidade de inovação e planejamento prático atribuído por Aristóteles a Hipódamo, pois, embora este “possa ter popularizado o tipo de traçado em grade, até então desconhecida na conservadora Ática, essa forma tinha sido comum na Jônia, desde o século VII” (p. 2007-208). Para Mumford , a verdadeira inovação de Hipódamo consistiu em compreender que a forma da cidade era a forma de sua ordem social e que, para remodelar uma delas, é necessário introduzir mudanças na outra. 70 regular e os lotes terminam de maneira irregular perto dos obstáculos naturais como os montes e as costas, respeitando o equilíbrio entre Natureza e a obra do homem. Voltando às proporções e aos cânones que compõem o arranjo plástico e funcional do edifício clássico grego, eles podem ter sido oriundos não da escala humana, mas de critérios abstratos, derivadas, por exemplo, de funções aritméticas. Ante tal possibilidade, é importante lembrar que Pitágoras considerava o número como o princípio de todas as coisas. A ele é atribuída a descoberta das relações numéricas dos intervalos musicais, definidos por meio da divisão de segmentos em partes proporcionais. A concepção matemática do mundo em Pitágoras também está presente nas suas conclusões sobre o movimento dos corpos celestes, estendendo a sua noção de harmonia para a escala planetária62. Na visão pitagórica, os números – que não eram pensados em sentido enumerativo ordinário – teriam que ser desvelados para que o mundo fosse descoberto ou compreendido. Mantinham analogia com entidades corpóreas e abstratas, definindo figuras geométricas e virtudes. Deste modo, o número 1 era concebido como um ponto, o 2 como uma linha, o 3 como uma superfície e o 4 como um volume; a alma e a inteligência eram representados pelo número 1, a justiça pelo 4 – dentre outras relações –, indicando que os números não eram só quantidade, pois estavam impregnados de qualidade. Os pitagóricos viam nos números as proporções da harmonia das coisas que existem, elementos de todos os seres e realidades primordiais do Universo63. Posteriormente, Platão aceitou a doutrina pitagórica de o mundo ser inteligível em virtude do número e utiliza essa doutrina para explicar o mundo material, tanto físico quanto biológico. Viu-se no capítulo precedente que há, entretanto, certa diferenciação da 62 Para Pitágoras, os sete planetas conhecidos (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, mais a inclusão do Sol e da Lua) deveriam girar regulamente ao redor da Terra em círculos, pois o círculo era considerado a forma matemática perfeita. E ia além: os sete planetas e a Terra comportavam-se de forma análoga a uma oitava musical. As sete notas naturais da escala diatônica maior (dó, ré, mi, fá, sol, lá si) correspondiam aos planetas (chamados de esferas), que ao se moverem pelo espaço produziam uma harmonia celestial ouvida na Terra (a oitava do dó inicial), que Pitágoras chamou de “música das esferas”. Ao ser indagado sobre o motivo de não podermos ouvir essa música celestial, Pitágoras respondia que era porque sempre a ouvíamos desde o nosso nascimento e a tomávamos como silêncio. Para ele, a esfera e o círculo eram, respectivamente, as mais belas formas dentre os sólidos e as figuras planas. As harmonias das esferas seriam, pois, traduzidas em planetas globulares que se moveriam em órbitas circulares em torno da Terra. Ver STRATHERN, Paul. Pitágoras e seu teorema em 90 minutos; tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1998. 63 Como pode ser visto em Aristóteles, Metafísica, livro 1, capítulo V. 71 proposta pitagórica no que diz respeito à relação entre as formas e os objetos que lhes são correspondentes. Para os pitagóricos, os números são realidades corpóreas, constituídas por unidades indecomponíveis, com os objetos refletindo exteriormente sua constituição numérica interior. No projeto platônico há, na criação das formas, um “distanciamento” entre o plano sensível e o inteligível. Por intermédio de progressivo afastamento da experiência sensível em direção ao inteligível puro, conduz-se o pensamento em direção a um mundo de puras formas, que é uma realidade metafísica. Para descrever o reino metafísico, Platão recomendava a Geometria como a linguagem mais clara, haja vista ser necessário que o ser sensível que nasce seja corporal, e, portanto, visível e tangível. No diálogo Timeu (350 a. C.) – do último e maduro período do pensamento de Platão – ele descreve a origem do Universo, ressaltando que o mundo material é explicado em função de quatro elementos. Estes são corpos geométricos constituídos de dois tipos de triângulos elementares: um que consiste da metade de um triângulo equilátero, e outro que é um triângulo retângulo isósceles, que é um quarto de um quadrado (Figura 3. 12). Figura 3.12 – Formação dos elementos Os dois triângulos básicos na formação dos quatro elementos que compõem o mundo material da Cosmologia platônica (Fonte: elaboração própria) Com tais triângulos é possível construir quatro dos cinco sólidos regulares: o tetraedro (partícula básica do fogo), o cubo (da terra), o octaedro (do ar) e o icosaedro (da água), que (acrescentados ao dodecaedro, que representa o mundo)64 são conhecidos universalmente como sólidos platônicos (Figura 3.13), assim chamados numa homenagem do geômetra Euclides ao Filósofo. Ao serem decompostos nos triângulos que os constituem, esses corpos 64 Platão, Timeu, 53-56. 72 reorganizam-se e podem efetuar transformações entre os elementos65. E aí não se trata mais de triângulos, mas da “triangularidade” que deles se efetiva, sem se esgotar em nenhum deles. Chega-se, pois, ao domínio da forma, à dialética que parte do instrumental matemático para alcançar a inteligibilidade plena (PASSANHA, in: PLATÃO, 1987). Figura 3.13 – Sólidos platônicos e domínio da forma Tetraedro (1), cubo (2), octaedro (3) e icosaedro (4) Fonte: elaboração própria Ao serem decompostos nos triângulo que os constituem, esses corpos reorganizam-se e podem efetuar, na visão platônica, transformações entre eles, chegando-se ao domínio da forma. Viu-se, também, no Capítulo 2, que a ideia pitagórica e platônica de um mundo ser conhecido por princípios abstratos, e, portanto, mais afastados dos dados imediatos dos sentidos, levou à introdução na Ciência do conceito de prova formal, que é o conceito-chave para a construção dos sistemas axiomáticos vistos em Os elementos, de Euclides. Os primeiros passos para a sistematização da Geometria, entretanto, são atribuídos a Tales de Mileto (640 a.C.-?), que já demonstrava teoremas geométricos por meio de processos dedutivos. Pitágoras intensifica o uso do conceito de prova, transformando a Matemática 65 Para Russel (2001), a teoria da transformação aqui sugerida é uma notável precursora das teorias físicas modernas, “pois os triângulos básicos são evidentemente contrapartes daquelas que na física moderna são denominadas partículas nucleares ou elementares”. (P. 105). 73 em elaborada estrutura lógica, onde as relações são provadas por meio de hipóteses e não pelas relações previamente existentes. Assim como Pitágoras, Platão também utilizava um método de pesquisa de índole matemática. O método, que levava a se pensar “como geômetra”, consistia em expressar um princípio e aceitar como verdadeiro o que está em consonância com ele, rejeitando o que lhe está em desacordo, propondo hipóteses das quais extraía consequências lógicas. Deste modo, o mundo material se tornaria compreensível desde um jogo de hipóteses interligadas (PASSANHA. In: PLATÃO, 1987, p. XV), deixando a Matemática de ser uma série de procedimentos derivados da experiência, como era no Egito Antigo, para transformar-se em uma estrutura proveniente do raciocínio dedutivo. De Pitágoras a Euclides, passando por Platão – como já expresso – observa-se que aos princípios do número são acrescentadas as propriedades do espaço, gerando uma passagem da Aritmética para a Geometria. 3.7 Sintagma clássico Mesmo diante de variadas visões de mundo – antropomórficas, aritméticas, geométricas –, é possível afirmar que o objetivo da Arquitetura clássica – grega, romana, renascentista –, “sempre foi o de alcançar uma harmonia inteligível entre as partes”, como assinala Summerson (1994, p. 4-5), seja pelo uso de um conjunto de regras derivado da cabana primitiva ou definido pela escala humana, seja pelo uso de dimensões que requerem a repetição de razões simples. Em todas essas possibilidades, o espaço, a Geometria e a forma fazem parte de um território de leis próprias que produzem a linguagem clássica da Arquitetura, apoiada em sua origem, fundamental e independentemente da visão de mundo evidenciada nos conceitos de proporção e ordem (ou cânone). A proporção permite comparações simultâneas das diversas partes entre si, das partes com o conjunto que constituem e, inversamente, do conjunto em relação às suas respectivas partes; é a relação da parte entre si com a totalidade, independentemente de se referenciar no corpo humano ou em critérios abstratos. Cânone ou ordem é um conjunto de regras gerais, objetivas, ideais, cujas transferências às ordens clássicas, que são concretas, reais, particulares, se verificam por meio da construção arquitetônica. A ordem pode ser vista como um instrumento de controle da Arquitetura, pois tem a pretensão de regular o seu processo 74 compositivo e construtivo, embora deixe margem para a definição de formas e proporções segundo cada caso particular. Pereira (2010) considera que “a ordem é a lei ideal da arquitetura concebida como categoria absoluta, que atua como controle indireto e, ao mesmo tempo, como gramática da arquitetura, garantindo sua comunicabilidade e transmissibilidade e dando lugar ao que denominamos linguagem clássica”. (P.51). É dessa linguagem que provêm os elementos do vocabulário arquitetônico do mundo antigo, tais como os tipos de colunas, os tratamentos de aberturas e frontões, ou, ainda, as séries de ornamentos empregados – com todos os elementos seguindo determinada padronização. Na relação entre cânone e proporção, a finalidade desta é estabelecer harmonia inteligível em uma estrutura, seja pelo uso evidente de uma ou mais ordens, seja simplesmente pelo emprego de razões simples para o estabelecimento das dimensões (PEREIRA, 2010, p. 4-5). A proporção pode ser entendida em si mesma, baseada em medidas modulares66, própria de uma determinada ordem; ou pode ser relacionada não com a modulação da ordem, mas com relações internas, como a proporção áurea, estabelecendo traçados reguladores, outra possibilidade compositiva do mundo clássico. Na busca pela disposição bem ordenada entre as partes de uma construção, a harmonia inteligível é vista como porção integrante do edifício e como inerente aos principais elementos, em especial os provenientes das ordens clássicas (SUMMERSON, 1994, p.4). O enlace entre a ordem (regras gerais) e as ordens (regras particulares) se verifica mediante a obra arquitetônica, particularizada na Arquitetura grega por uma maneira própria de entender o sistema trilítico (PEREIRA, 2010, p.54), o mesmo sistema já presente em construções da pré-história e do Egito Antigo. Deste modo, as ordens clássicas derivariam da interpretação particular do mencionado sistema estrutural, que sustentaria e conformaria a cabana primitiva, construção em madeira cuja transposição para a pedra teria gerado a estrutura e a forma do templo grego, promovendo a harmonia das exigências estáticas com as compositivas67. As ordens, em conjunto com a ortogonalidade, a axialidade e a simetria, 66 É importante lembrar que módulo é a quantidade que se toma como unidade de qualquer medida, sendo um termo de comparação dimensional das partes com o todo, regulando as proporções de uma obra arquitetônica. 67 Essa compreensão, relatada por Pereira (2010), pode ser vista em Vitruvius, ao afirmar que a ordem dórica se originou de um tipo primitivo de construção em madeira. Ao longo do terceiro e do quarto livros de seu tratado De Architectura, Vitrivius descreve as ordens gregas jônica, dórica e coríntia e faz alguns comentários sobre a toscana, que é uma síntese romana das outras mencionadas ordens. 75 determinaram os modelos formais do edifício clássico grego, ou, em resumo, o sintagma clássico. Tal sintagma era o modo particular da Arquitetura grega dispor (em planta, na vertical e volumetricamente) a cela, o pronau, o embasamento, as colunas, o capitel, o entablamento e o frontão, enfim, todas as articulações plásticas e planimétricas, que podem ser observadas com toda a clareza no Parthenon (Figura 3.14). Com o passar do tempo, entretanto, a ordem vai deixando de ser um instrumento de controle para adquirir uma importância maior como linguagem, transformando-se em um instrumento de comunicação, fazendo surgir a linguagem clássica da Arquitetura, que vai se manifestar em períodos PRONAU OPISTÓDOMO históricos e lugares muito afastados entre si. CELA 1 2 Figura 3.14 – Sintagma clássica Parthenon, Acrópole de Atenas, Grécia, 447-432 a.C. Ictino e Calícrates Planta baixa (1) e perspectiva (2) Fontes: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Planta-Parten%C3%B3n.jpg (1) http://artist-3d.com/free_3d_models/uploads/parthenon-img.jpg (2) As ordens, em conjunto com a ortogonalidade, a axialidade e a simetria, determinaram os modelos formais do sintagma clássico. O modo particular da Arquitetura grega dispor a cela, o pronau, o embasamento, as colunas, o capitel, o entablamento e o frontão, enfim, todas as articulações plásticas e planimétricas, podem ser observadas no Parthenon. 3.8 Arquitetura romana e preceitos clássicos Os preceitos da Arquitetura grega estarão presentes, potencialmente, em todas as etapas subsequentes do classicismo, embora que novas exigências funcionais e tecnológicas alterem as respostas linguísticas para essas demandas. Na passagem para a Arquitetura romana, por exemplo, os princípios clássicos gregos se manifestam em meio aos arcos, abóbadas e cúpulas, elementos de influência etrusca, que é a civilização originária da qual nasce o poderio romano. Ao construir uma grande e complexa estrutura, como um teatro ou 76 um palácio, os romanos não procuravam uma expressão linguística própria, pois, ao contrário, aplicavam as ordens do modo mais explícito possível (SUMMERSON, 1994, p.17). Talvez procurassem transferir para as obras civis o prestígio alcançado pela Arquitetura religiosa grega; talvez achassem que, sem as ordens, um edifício não poderia ser significativo – conforme acrescenta Summerson (1994, p. 17). Independentemente da razão, os romanos combinaram o sistema arquitravado dos templos gregos com seus arcos, abóbadas e cúpulas, renovando a linguagem arquitetônica, apesar de as ordens serem, na maioria dos casos, estruturalmente inúteis. O Coliseu é um expressivo exemplo da combinação do templo grego com uma sequência de arcos plenos, onde cada sequência horizontal é emoldurada por uma colunata contínua, sem (ou com mínima) função estrutural, expressa como um templo esculpido em relevo sobre um edifício que não é um templo. O sistema arquitravado é tratado apenas como um meio de expressão, embora a simplicidade sugerida seja apenas aparente, tendo em vista que cada vão dos andares abertos tem, detalhadamente, a construção gramatical regida por cada uma das ordens gregas utilizadas (dórica, jônica e coríntia – do térreo para cima). No vão fechado, no alto, observa-se uma ordem indeterminada, a qual tem sido chamada compósita 68 (Figura 3.15). 1 2 Figura 3.15 – Arquitetura romana e preceitos clássicos Coliseu, Roma, 72-80 d. C. Corte (1) e exterior (2) Fontes: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Coliseo_Secci%C3%B3n.jpg (1) DOCZI, 1990, p. 119 (2) Os preceitos da Arquitetura grega estarão presentes, potencialmente, na Arquitetura romana. O Coliseu é um expressivo exemplo da combinação do templo grego com uma sequência de arcos plenos, onde cada sequência horizontal é emoldurada por uma colunata contínua, sem (ou mínima) função estrutural. 68 Conforme análise de Summerson, 1994, p.19. 77 Ainda em referência à Roma Antiga, as mutações nas construções se mostram principalmente na forma de arcos e seus derivados (a abóbada e a cúpula). Uma vez dominada a difícil façanha de se construir arcos com pedras, o construtor pode utilizá-lo para projetos cada vez mais ousados, podendo multiplicar os apoios de uma ponte ou de um aqueduto, ou fazer uso desse recurso para construir um teto abobadado ou em cúpula. Os sistemas abobadados, com dimensões enormes, exigem grossas paredes para absorver as pressões laterais, que são consideráveis, fazendo de obras dessa natureza um arranjo plástico robusto onde sobressai o tratamento dado ao espaço interior, como no Panteão de Roma. Esta edificação, aliás, é o edifício-síntese da simbiose grego-etrusca, pois apresenta, na sua composição arquitetural, a junção de um templo grego (o pórtico) a um espaço de seção circular encimado por uma magnífica cúpula, fruto da influência etrusca (Figura 1.4). Em razão dessa edificação e de tantas outras, os romanos são considerados grandes construtores por acrescentarem arcos, abóbadas e domos às ordens herdadas aos gregos, destacando-se pelo caráter utilitário e monumental de suas edificações e pela distribuição racional dos esforços sobre os apoios. Outra forma de mutação da Arquitetura romana com relação à Arquitetura grega é a basílica, que se configura, com suas colunatas interiores, como um templo grego voltado para dentro. Há, na basílica, a potencialização do espaço interno, que define um lugar bem delimitado por pesada alvenaria de pedra (Figura 3. 16). A basílica, entretanto, pode ser vista como referenciada em obra antiga anterior, ao ser comparada com um templo egípcio do Império Novo, composto por uma série de espaços com colunas, fechados por muros altos e organizados longitudinalmente. Nos pátios peristilos do templo egípcio estariam presentes o núcleo gerador da basílica pela existência da colunata interna e a conformação axial e fechada do espaço. Roma absorve todas as suas conquistas arquitetônicas, mas para Bruno Zevi (1996) é inadequado tirar dos romanos “o mérito de sua originalidade espacial com base em alguns exemplos morfologicamente semelhantes de épocas precedentes no Oriente...” (P.69). A basílica e outras obras podem ter semelhança com o caráter espacial do templo egípcio, mas a Arquitetura romana tem outras escalas, outras intenções, outros significados. Bruno Zevi destaca que nessa arquitetura de ambientes de plantas circulares (como o Panteão) e retangulares (como a basílica) imperam a simetria e a ordem axial, de 78 escala não humana e monumental, que exprime uma afirmação de autoridade, símbolo que domina a multidão e anuncia que o império existe (ZEVI, 1996, p. 69). 1 2 Figura 3.16 – Potencialização do espaço interno Basílica de Ulpia, Roma, Itália, século II d. C. Planta (1) e reconstituição do espaço interno (2) Fontes: http://farm3.staticflickr.com/2440/5832798664_3f7bf74996_b.jpg (1) http://fc01.deviantart.net/fs14/f/2007/107/6/b/Basilica_Ulpia_by_Jaminroe.jpg (2) A basílica pagã se configura, com suas colunatas interiores, como um templo grego voltado para dentro. Delimitado por pesada alvenaria de pedra, há, na basílica, a potencialização do espaço interno. Só no templo já cristão é que a escala humana dos gregos é mesclada à conformação do espaço interior romano, havendo, com relação à basílica pagã, a redução das dimensões e o ordenamento da linha interna do caminho do homem. O arquiteto cristão suprime, da basílica pagã, uma abside, desloca a entrada para o lado menor e, desse modo, rompe com a dupla simetria, deixando que o único eixo, longitudinal, se torne a diretriz do caminho a ser percorrido. O espaço de centro preciso e único da basílica pagã, simétrico com relação a dois eixos e dedicado principalmente ao comércio e à justiça, dá lugar a um espaço cristão, de caráter dinâmico, por destacar, em seu eixo longitudinal, a trajetória do observador69 (Figura 3.17). Bruno Zevi considera que essa transformação produziu uma revolução funcional no espaço latino, pois cria uma visão cenográfica em que o observador abrange todo o espaço, que está disposto no sentido do comprimento, e caminha ritmicamente acompanhado pelo desfilar de colunas e arcos70. Desse modo, o observador admira participativamente o espaço, ao contrário da basílica pagã, onde o observador mergulha em um espaço que se justifica por si mesmo, sendo completamente independente (ZEVI, 1996, p. 71-72). 69 O interior da basílica pagã teria, deste, modo, grande semelhança com os pátios peristilos do templo egípcio, cujo arranjo físico promove o percurso, que leva à apreensão sequencial do espaço. 70 Essa visão cenográfica descrita por Zevi também pode ser observada na cidade barroca, que é percebida quase de um olhar ou imaginada por linhas de orientação preestabelecidas (Ver Figura 2.7). 79 1 2 Figura 3.17 – Diretriz do espaço cristão Basílica de Santa Sabina, Roma, 432-440. Planta (1) e interior (2) Fontes: ZEVI, 1996, p. 68 (1) e http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Santa_Sabina_inside.JPG (2) Rompendo com a dupla simetria da basílica pagã, a basílica cristã deixa que o eixo longitudinal se torne a diretriz do caminho a ser percorrido. O observador abrange todo o espaço, que está disposto no sentido do comprimento, e caminha ritmicamente acompanhado pelo desfilar de colunas e arcos. Mesmo nos edifícios de plantas circulares – continua Zevi – a conquista dinâmica do percurso é paulatinamente absorvida, como pode ser observado por meio da análise dos espaços internos do Panteão (reconstruído no começo do século II d.C.), do Templo de Minerva Médica (260-268) e do Mausoléu de Santa Constanza (350) – conforme pode ser observado na figura 3.18. No estático espaço do Panteão, centrado uniformemente, não há necessidade de o observador se mover, pois é um ambiente elementar que se apreende à primeira vista; não se anda livremente no Templo de Minerva, a despeito de sua estrutura, que procura negar a estaticidade de período precedente, e dos nichos que dilatam o espaço. Em Santa Constanza (Figura 3.19), porém, “há uma fecundidade de passagens criadas para o homem, uma pluralidade de indicações direcionais repetidas a toda volta”, demonstrando a nova conquista cristã mesmo nos edifícios de planta circular “que geralmente são mais um indício de uma afirmação autônoma de um ideal arquitetônico do que uma pacata, rítmica e fluente arquitetura humana”. (ZEVI, 1996, 73). 80 1 2 3 Figura 3.18 – Conquista paulatina da dinâmica do percurso 1. Panteão, Roma, começo do século II. Planta 2. Templo de Minerva Medica, Roma, 260-268. Planta 3. Mausoléu de Santa Constanza, Roma, 350. Planta Fontes: BALLANTYNE, 2012, p. 109 (1) http://arch.et.bme.hu/arch_old/kep/Image90.gif (2) http://www.santagnese.org/img/scostanza_plan_sez.gif (3) A dinâmica do percurso é paulatinamente conquistada, mesmo nos edifícios de planta circular, conforme pode ser visto em Zevi (1996, p. 72-73). No Panteão, um monumento da decadência romana, o espaço é estático, centrado uniformemente; no templo de Minerva Medica, mais para o fim do Império, o espaço é dilatado por seus nichos sombrios; em Santa Constanza, ocorre a negação do sentido romano de gravidade estática. 3 Figura 3.19 – Pluralidade de indicações direcionais Mausoléu de Santa Constanza, Roma, 350. Planta (1), corte (2) e interior (3) Fonte: http://3.bp.blogspot.com (1,2 e 3) Santa Constanza substitui as paredes por um cortejo de colunas acopladas que, por sua orientação radial, indicam ao observador o centro do edifício. Há uma pluralidade de passagens e indicações direcionais repetidas, demonstrando a conquista do movimento pelo espaço cristão. 81 As mutações da Arquitetura romana com relação à grega e também a si mesma são um exemplo de que a História vai informando sobre as várias idades do espaço, indicando que as formas, expressões ou composições arquitetônicas se relacionam com o momento em que foram concebidas. O resultado arquitetural mutante, entretanto, pode se valer de fundamentos geométricos vistos como absolutos, com resultados que podem transcender o significado temporal. É desta maneira que se pode encontrar na Arquitetura e no traçado de estradas, terrenos agrícolas e cidades romanas, os mesmos fundamentos compositivos encontrados no Egito e na Grécia antigos, tais como a ortogonalidade, a axialidade e a simetria, embora que possam apresentar significados diferentes. As estradas eram construídas de modo que pudessem ser a mais reta e plana possível, mesmo que fosse necessário cortar as rochas dos terrenos acidentados; os traçados retilíneos das estradas serviam de referência para a divisão racional do território cultivado. Chamada de centuriatio, esta divisão era definida por uma grade retangular composta pelos decumani (paralelos à estrada principal) e os cardines (paralelos à estrada secundária e mais curtos que os decumani). As novas cidades e os campos militares necessários às modificações do território colonizado foram traçadas segundo o método geral da centuriatio, que pode ser vista como o prosseguimento simplificado do traçado ortogonal hipodámico71 (Figura 3.20). A diferença de escala é que torna a grade da cidade conceitualmente distinta da grade do território cultivado, pois, como anota Benevolo (1997), “na cultura clássica as diversidades quantitativas importantes se tornam sempre diversidades qualitativas”. (P.198). O traçado retangular, seja da centuriatio, das novas cidades ou dos campos militares, fazia parte de um tipo de permanência que talvez proviesse dos primeiros tempos neolíticos; o tipo axial de cidade, com suas duas ruas principais que se cruzavam em ângulo reto perto do centro – como nas novas cidades romanas –, tem seus mais antigos exemplos registrados, segundo Mumford, “nas fortalezas construídas em ilhas rochosas ou nas margens do Nilo, durante a Décima Segunda Dinastia” 72, algo em torno do período 1991-1782 a. C. 71 A esse tipo de planejamento territorial Mumford (2008, p. 231-232) considera errôneo chamar hipodâmico, tendo em vista que ele já era encontrado na Mesopotâmia. Ele o denomina de milésio, de Mileto, seu principal ponto de origem, acrescentando que esse urbanismo não pertencia a qualquer era ou cultura particular. 72 Mumford (2008, p. 249), citando BADAWY, Alexander. “Ortoghonal and axial town planning in Egypt. Zeitschrift für Ägyptische sprache und altertumes kunde. Bd. 85. Erster Heft, Berlim, 1960. 82 Figura 3.20 – Traçado retangular e permanência Timgad, Argélia, 100 d.C. Planta Fonte: http://nopuedonodebo.files.wordpress.com/2011/05/timgad-planta.png As novas cidades e os campos militares romanos necessários às modificações do território colonizado foram traçadas segundo o método geral da centuriatio, que pode ser vista como o prosseguimento simplificado do traçado ortogonal hipodámico. Dois eixos principais, o decumanus maximus e o cardo maximus, se cruzam para formar o centro de uma nova cidade, como se pode perceber na planta de Timgad, que foi menos afetada pela trajetória posterior do mundo ocidental. 3.9 Renascimento e cultura clássica No universo da Grécia e de Roma, na Arquitetura de templos gregos e na Arquitetura religiosa, militar e civil dos romanos estão as raízes da cultura clássica, que fincou seus preceitos, ao longo do tempo, em vasto território. O caráter da Arquitetura clássica reside na forma das ordens, no modo como estas são desenvolvidas e escolhidas ou na combinação integrada do sistema arquitravado e suas colunas delgadas com elementos do vocabulário arquitetônico romano, como os arcos e as abóbadas, que requerem maciços que possam suportar as enormes cargas. Tal combinação fará parte da linguagem arquitetônica do 83 Renascimento, outro momento clássico73 de grande relevância, um tempo de certezas e rigor racional no campo da cultura. Para Summerson (1994), o Coliseu foi um dos edifícios com que os homens da Renascença mais aprenderam, pois exemplifica a combinação do vocabulário grego com o romano, como anteriormente destacado. Muitos edifícios de mestres da Renascença, mesmo bastante diferentes entre si, “utilizaram aquelas expressões gramaticais das quais o Coliseu foi o exemplo mais notável”. (SUMMERSON, 1994, p. 21). O grande feito da Renascença não foi, entretanto, a imitação estrita dos edifícios romanos e sim – conforme pondera Summerson (1994) – o restabelecimento da gramática da Antiguidade como disciplina universal, “a disciplina herdada do passado remoto da humanidade e aplicável a todos os empreendimentos digno de notas”. (P.23). E o que corporifica a sabedoria acumulada pela humanidade na Antiguidade são as ordens, apresentadas pelos teóricos da Renascença como um conjunto de fórmulas canônicas que resumiriam toda a virtude arquitetônica. Em meados do século XV Leon Battista Alberti (1404-1472) descreveu as ordens em seu tratado De re aedificatoria (1452), em parte recorendo a Vitrúvio como referência, em parte baseando-se em suas observações.74 Quase um século depois, Sebastiano Serlio (1537)75 legou às ordens arquitetônicas uma autoridade canônica, o que também pode ser observado em Vignola (1562), Palladio (1570) e Scamozzi (1615). 73 Argan e Fagiolo (1992) descrevem o classicismo como a atitude de uma civilização artística quando se inspira no passado, considerando-o exemplar. Acrescentam que a idade “clássica” por definição é a Grécia de Péricles e Fídias, no auge de sua civilização. Na Itália, o regresso ao mundo antigo é indiferenciado, não se distinguindo entre Grécia e Roma, embora que, paradoxalmente, o estudo da arte italiano se revele na alternância de diversos tipos de classicismo (p.144). Quanto ao “Renascimento”, os autores consideram o conceito desgastado, preferindo, pelo menos de início, falar de Humanismo, período correspondente ao tempo de Brunelleschi, Masaccio, Donatello e Alberti (p. 63). Ver ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. Guia de história da arte; tradução M.F. Gonçalves de Azevedo. Lisboa: Editorial Estampa, 1992. 74 Alberti ocupa-se também da problemática urbana em vários trechos da obra De re aedificatoria. “Antecipa-se ao princípio moderno da hierarquia das ruas, e pensa que as principais devem ser amplas, rectas, e todas com edifícios da mesma altura de ambos os lados. Aceita, em contrapartida, que as ruas secundárias sejam curvas para que se possam ver a todo o momento novas formas de edifícios”. (GOITIA, 1996, p.108). É importante anotar que, em linhas gerais, o projeto urbanístico de Brasília segue essas ideias de Alberti. O eixo monumental é uma rua principal, portanto reta, com edifícios da mesma altura de ambos os lados (na Esplanada dos Ministérios); e vias como a W3, secundárias com relação ao eixo monumental, são curvas, havendo a dinâmica mudança de perspectiva com relação aos edifícios das superquadras. 75 Contemporâneo de Michelangelo, Serlio construiu alguns edifícios importantes, porém o maior legado deixado à Arquitetura foi a compilação da primeira gramática arquitetônica da Renascença, reunida em vários livros, inteiramente ilustrados e em escala. Ver Summerson, 1994, p. 7. 84 Os trabalhos desses grandes teóricos oscilavam entre o respeito preciosista aos monumentos antigos observados e a pura invenção pessoal, tendo em vista o estabelecimento sobre o que seriam as melhores características de cada ordem. Alguns arquitetos, entretanto, copiavam modelos antigos específicos; outros, como Philibert de l’Orme, inventavam a própria ordem (no caso, a ordem “francesa”). As ordens, desse modo, não eram consideradas como um simples jogo de montar, e sim expressões gramaticais dentro das quais a sensibilidade pessoal podia cumprir papel relevante. As ordens vieram propiciar uma gama de expressões arquitetônicas no projeto clássico, sendo que sua escolha é, segundo Summerson (1994), uma espécie de definição do tom. “O que é feito com a ordem, quais as proporções dadas às diferentes partes, que ornatos são escolhidos ou não, tudo modifica e define o tom”. (P.12). Como premissas fundamentais de sua Arquitetura, o Renascimento italiano reutiliza as ordens clássicas e reenfatiza a estrutura numérica e geométrica do mundo. Essa estrutura, proveniente da tradição pitagórica e platônica, tem vínculo direto com a obra de Vitrúvio, que atribuía grande importância às proporções entre as várias partes de um edifício, – que só seria harmônico se reproduzisse as proporções do corpo humano76. A estrutura numérica do mundo leva, no Renascimento, ao desenvolvimento de uma teoria matemática do belo que, remontando a Pitágoras e Vitrúvio, consiste na harmonia das proporções adequadas. Desta maneira, para se captar as proporções implícitas de certos projetos renascentistas, seria preciso revisitar o conhecimento da harmonia musical descoberta por Pitágoras, pois a consonância audível dos intervalos musicais pitagóricos corresponderia à consonância visual do ritmo arquitetônico.77 Muitos artistas da Renascença repousaram sua doutrina no postulado da correspondência entre os intervalos musicais – que supostamente revela a 76 Vitruvius, Livro III, capítulo 1. Vitrúvio, ele mesmo, não fez o desenho do homem bem formado, mas estabeleceu uma série de relações entre diversas partes do corpo, permitindo a Leonardo da Vinci ilustrar, no Renascimento, a versão desta ideia – que ficou conhecida como o Homem Vitruviano. Na composição de Da Vinci, é possível observar a alternância de posições dos braços e das pernas inscritos no quadrado ou no círculo. Nele também estão presentes as proporções da seção áurea, conforme comprovação de estudos realizados em época posterior à confecção do desenho. 77 Daí surgiu a conceituação da Arquitetura como “música congelada”, expressão cunhada anos depois pelo romancista, dramaturgo e filósofo alemão Goethe (1749-1832). No entendimento de Rasmussen (1986), entretanto, a comparação só deve ser considerada como metafórica, pois determinada razão que produza um som desagradável pode nem ser percebida quando se altera a divisão regular de um edifício com essa mesma razão. Ver RASMUSSEN, Stenn Eiler. Arquitetura vivenciada; tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1986, p. 98. 85 ordem do Cosmos – e as proporções em Arquitetura. Alberti, por exemplo, utiliza, para definir as proporções arquitetônicas, os mesmos intervalos da progressão harmônica descoberta por Pitágoras (Figura 3.21): a quinta (2:3), a quarta (3:4) e a oitava (1:2). Figura 3.21 – Intervalos musicais e ritmos arquitetônicos Harmonias musicais básicas (escala diatônica maior). Fonte: elaboração própria Proporções de certos projetos renascentistas revisitam o conhecimento da harmonia musical descoberta por Pitágoras, pois a consonância audível dos intervalos musicais pitagóricos corresponderia à harmonia visual do ritmo arquitetônico. Ao ferir-se uma corda afinada na proporção 1:2 se terá o mesmo som da corda inteira, apenas mais agudo, porque alcança os oitos graus da escala musical. Outras subdivisões definem outros sons, conforme esclarece a figura. Na obra De re aedificatoria, Alberti destaca a ideia de que retângulos poderão ser desenhados com a razão dos lados correspondentes à quarta, à quinta e à oitava. A intenção, porém, parece ser não em traduzir a Música em Arquitetura e sim utilizar os intervalos musicais como prova audível da beleza das relações dos pequenos números inteiros 1/2/3/478. Os números são inteiros, mas permitem, também, a formação de proporção irracional tal a , como pode ser visto nos esquemas de portas e a aberturas propostos por Alberti. Ele dizia que as portas devem ser proporcionais às fachadas, ser mais altas do que largas, porém as mais altas dentre elas não devem exceder dois círculos um sobre o outro e as mais baixas devem ter a altura de uma diagonal de um quadrado cujo lado deve ser a largura da abertura (Figura 3.22)79. 78 79 Alberti, De re aedificatoria, Livro IX, capítulos V a VII, Idem, Livro I, capítulo XII. 86 Figura 3.22 – Proporção e Arquitetura Esquemas de portas Composições de portas renascentistas definidas por Leon Batista Alberti: a mais alta e a mais baixa Fonte: elaboração própria As concepções albertianas não ficaram apenas no campo da especulação teórica e foram aplicadas à Arquitetura e a outros domínios artísticos, participando de uma estética global humanista. Nessa direção, outros artistas da Renascença utilizaram razões de acordes musicais e números irracionais nas composições de portas, incluindo os ornamentos, como são os casos de Sebastiano Serlio (Figura 3.23) e Philibert de l’Orme. 1 2 Figura 3.23 – Porta renascentista Sebastiano Serlio, 1537 Fontes: elaboração própria (1) e http://ww3.ac-poitiers.fr/arts_p/b@lise14/images/Serlio2.jpg (2) A composição do conjunto, que é inscrita em um quadrado, apresenta um quadrado duplo na porta sem ombreira, cuja altura é 2/3 (uma quinta) do lado do grande quadrado que inscreve o conjunto. Considerando-se a ombreira, tem-se um retângulo áureo; considerando-se a moldura da porta, tem-se um retângulo . 87 Alberti, ele próprio, fez uma intervenção no Palácio Rucellai (Florença, 1460), que serviu como uma espécie de ilustração da obra De re aedificatoria, onde a geometria reguladora da fachada é a das ordens clássicas, que não desempenham nenhuma função estrutural, mas cumprem o papel de definir a marcação dos ritmos e enquadramentos, remontando à composição do Coliseu (Figura 3.24). O palácio se assemelha ao Palácio Pitti, da parte correspondente ao projeto de Fillipo Bruneslleschi (1377-1446), projeto protótipo da feição palaciana renascentista (Figura 3.25). 1 2 3 Figura 3.24 – Ordem clássica como geometria reguladora Palácio Rucellai, Florença, 1460. Leon Battista Alberti Elevação (1), exterior (2) e detalhe da fachada (3) Fontes: http://juliannastruck.com/files/juliannastruck/imagecache/500-wide-node/rucellai.pencil_0.jpg (1) http://classconnection.s3.amazonaws.com/711/flashcards/783893/jpg/alberti;-palazzo-rucellai.jpg (2) http://www.bluffton.edu/~sullivanm/rucellai/window3rd.jpg (3) As ordens clássicas definem a geometria reguladora da fachada do Palácio Rucellai, marcando os ritmos e os enquadramentos, apesar de não desempenharem nenhuma função estrutural, remontando à composição do Coliseu. 88 Figura 3.25 – Palácio renascentista Parte central do Palácio Pitti, Florença, 1458. Fillipo Bruneslleschi. Fonte: http://www.adevaherranz.es A regularidade e a disciplina geométrica prevalecem na disposição das janelas e na sucessão dos arcos. Observa-se a ênfase na horizontalidade, com cada andar se articulando com certa independência, ao contrário de uma construção gótica onde prevalecia a articulação vertical. A repetição matemática e a independência entre os andares produzem uma fachada homogênea onde os elementos não se hierarquizam como ocorria com uma catedral medieval (Ver BRANDÃO, 2001, p. 88-89). Brunelleschi, além de propagar a ideia da reutilização da linguagem clássica, estabeleceu o método de trabalho que separa o projeto arquitetônico da execução da obra. Nesse método, todas as decisões projetuais devem ser tomadas antes de se iniciar as operações de construção, tais como os caracteres proporcionais, as medidas e os materiais a serem utilizados. Os distintos elementos de um edifício – colunas, entablamento, arcos, pilares, portas, janelas – devem ter uma forma típica, correspondente à estabelecida na Antiguidade clássica e extraída dos modelos romanos (BENEVOLO, 1997, p. 403). As permanências explícitas nessa forma típica poderiam ser levemente modificadas, mas de modo que um juízo rápido pudesse reconhecê-las com base em conhecimento anterior. A Arquitetura muda de significado, pois adquire um rigor intelectual que a distingue do trabalho mecânico, alcançando o estádio de arte liberal. Essa nova concepção de Arquitetura foi aplicada em algumas obras de Brunelleschi, embora que só duas tenham sido terminadas sob sua direção: a sacristia velha de São Lourenço (1420-1429) e a cúpula da igreja de Santa Maria Del Fiore (1434), ambas em Florença e vistas nas figuras 3.26 e 3.27, respectivamente. A cúpula de Santa Maria, conforme assinala Benevolo (1997), completa o edifício iniciado em fins do século XIII, conclui o ciclo das grandes obras públicas medievais “e inaugura a estação da nova arquitetura”. (P. 403). Sobre a cúpula Alberti escreveu (em seu tratado de pintura) 89 ser uma estrutura tão grande, erguida acima dos céus, ampla a ponto de cobrir com sua sombra “todos os povos toscanos, feita sem nenhuma ajuda de vigamentos ou abundância de madeira, qual artifício certo, se bem jugo, como nesses tempos não se acreditava ser possível, talvez pelos antigos não foi sabido nem conhecido”.80 A ampla, espaçosa e protetora cúpula de Brunelleschi se sustentava por si, artifício inconcebível no contexto dos conhecimentos tradicionais, uma invenção técnica que marcava a nova arquitetura, embora não negasse o transmitido pela tradição. 3 2 0 5 10m 1 4 Figura 3.26 – Ordem geométrica Sacristia velha da basílica de São Lourenço, Florença, Itália, 1420-1429. Fillipo Bruneslleschi Planta (1),corte (2), cúpula (3) e interior (4) Fontes: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Sagrestia_Vecchia (1e 2) http://fr.wahooart.com/Art.nsf/O/8Y3US9/$File/Filippo-Brunelleschi-Old-Sacristy-3-.JPG (3) http://www.rotascapixabas.com/wp-content/uploads/2012/07/2012-04-13-121-768x1024.jpg (4) Unificada pela simetria e pelo geometrismo, a sacristia produz um espaço homogêneo que substitui o espaço hierarquizado do Medievo. O repertório clássico se faz presente pela utilização de capitéis coríntios e arquivoltas, a centralidade é acentuada e as relações geométricas racionalizam a composição. Estavam postas características fundamentais do edifício renascentista (Ver BRANDÃO, 2001, p. 67-68). 80 Citado por Argan, 2005, p. 111. 90 1 2 3 Figura 3.27 – Nova arquitetura e tradição Cúpula da Igreja de Nossa Senhora Del Fiore, 1434, Florença, Itália. Fillipo Bruneslleschi Seção da igreja (1), seção/elevação da cúpula (2) e exterior (3) Fontes: http://florencedome.com/uploads/2/8/8/6/2886345/1247848.jpg?599 (1) http://3.bp.blogspot.com (2) http://florencedome.com/uploads/2/8/8/6/2886345/7017579.jpg?431 (3) Estruturada por dupla casca de alvenaria, guiadas por nervuras de pedra aparente que se apoiam em um tambor octogonal, a ampla, espaçosa e protetora cúpula de Bruneslleschi domina visualmente a cidade. O sistema estrutural gera oito gomos, revestidos com telhas de terracota vermelha, que podem ser vistos a muitos quilômetros de distância. O sistema autoportante utilizado ao longo das diversas etapas da construção era uma invenção técnica que marcava a nova arquitetura, embora que não negasse o transmitido pela tradição. 3.10 Perspectiva cônica e organização do espaço Brunelleschi não foi apenas o pioneiro dessa nova Arquitetura, mas também responsável por uma das sistematizações da perspectiva cônica (Figura 3.28)81, conhecimento que dominaria as artes visuais de séculos subsequentes. O evento foi de grande importância para uma aproximação do espaço geométrico ao espaço real e, em certo sentido, da sua libertação do espaço euclidiano. Neste, as paralelas nunca se encontram e uma circunferência permanece uma circunferência, não importando como se traça essa linha. Negando essa percepção, o Renascimento desenvolveu uma geometria para o espaço visual onde as paralelas se encontram num ponto, uma circunferência parecerá uma elipse ou mesmo uma linha quando vista obliquamente. Embora mantida a percepção tátil de que se 81 Outros grandes artistas da Renascença escreveram tratados sobre a perspectiva cônica, como Alberti (De pictura) e Piero della Francesco (De prospectiva pingendi) ou elaboraram obras artísticas de enorme importância para a compreensão do assunto, como Paolo Ucello e Leonardo da Vinci. Ver XAVIER, João Pedro. Perspectiva, perspectiva acelerada e contraperspectiva. 2. ed. Porto: FAUP, 1997. 91 tratava de paralelas e de uma circunferência, as leis da perspectiva fizeram surgir uma outra imagem do espaço, com profundas consequências no desenvolvimento das Artes Visuais82. Figura 3.28 – Espaço geométrico, espaço real Perspectiva da Praça de Signoria, Florença. Fillipo Brunelleschi O Renascimento desenvolveu uma geometria para o espaço visual onde as paralelas se encontram num ponto, uma circunferência parecerá uma elipse ou mesmo uma linha quando vista obliquamente. Por mais simples que seja essa geometria, sua aplicação transformou profundamente as artes plásticas, promovendo a aproximação do espaço geométrico ao espaço real. Os pintores e desenhistas renascentistas passam a representar, na tela ou no papel, a organização visual do espaço conforme seus olhos o veem. Aplicando as leis da perspectiva, os artistas podiam reproduzir “as sugestões visuais que são determinadas principalmente pela estrutura ótico-geométrica idealizada no olho humano e, assim, dar uma boa ilusão de espaço tridimensional, homogêneo e infinito em uma superfície bidimensional” (SZAMOSI, 1988, p. 119).83 O espaço renascentista – calmo, neutro e organizado – se baseava, sobretudo, nas regras mensuráveis e matematicamente descritíveis da percepção visual, reduzindo as referências a símbolos e valores imaginários do sobrenatural. 82 Malgrado a maioria dos historiadores de arte e dos psicólogos da percepção declararem que realmente o mundo é visto em perspectiva, Panofsky caracterizou a perspectiva linear como uma convenção, uma forma simbólica entre muitas usadas para representar o espaço. O ponto de vista de Panofsky é apoiado por observações que parecem mostrar que as pessoas não familiarizadas com a pintura e a fotografia ocidentais não podem compreender a perspectiva. Para Szamosi (1988), essas considerações contraditórias podem servir de exemplo “que confirma que na visão, como em vários outras funções humanas, temos de aprender e educar até mesmo o que nos é dado pela natureza”. (Nota de rodapé, p. 124-125). 83 Szamosi considera que as delimitações externas de baixos relevos, afrescos e pinturas são meramente janelas através das quais se vê um segmento particular da realidade contínua, ilimitada – como se observa no baixo-relevo Festa de Herodes (1425), de Donatello, e no afresco Escola de Atenas, de Rafael (1509-1510). 92 Obras como Vista perspectiva de uma cidade ideal (painel de Urbino, cerca de 1470), A entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino (Capela Sistina, em torno de 1480), e o Casamento da Virgem (1500), de Rafael Sanzio, vistas na figura 3.29, e em tantas obras pictóricas da época, explicam e antecipam a espacialidade, axialidade e centralidade do Renascimento – conforme destaca Pereira (2010); buscam uma configuração ideal que crie em torno de seus edifícios um espaço sereno, equilibrado, simétrico e ritmado, enfim, uma ambiência fundamental para a percepção do todo e para a própria concepção arquitetônica do edifício (PEREIRA, 2010, p. 143-144). 1 2 3 Figura 3.29 – Perspectiva , axialidade e centralidade 1. Vista perspectiva de uma cidade ideal (painel de Urbino), cerca de 1470. Atribuída a Piero della Francesca 2. A entrega das chaves a São Pedro, afresco, Capela Sistina, Vaticano, cerca de 1480. Pietro Perugino 3. Casamento da Virgem, óleo, Pinacoteca de Brera, Milão, Itália, 1500. Rafael Sanzio Fontes: http://1.bp.blogspot.com (1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Perugino_Keys.jpg (2) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Raffaello_Sposalizio.jpg ( Pinturas que antecipam a espacialidade, axialidade e centralidade da Arquitetura renascentista, apresentando um espaço sereno, equilibrado, simétrico. No caso do painel de Urbino, não há sequer a narração de alguma ação, apenas representa uma cidade idealizada por meio de uma perspectiva de ponto central. 93 As regras de proporções e perspectivas, antecipadas pelos pintores, e as ideia dos tratadistas do Quattrocento italiano, condicionam os esquemas arquitetônicos e urbanísticos dos séculos XV e XVI, embora que no âmbito da cidade os esquemas fiquem praticamente no campo teórico84. A centralidade da perspectiva remete à centralidade da Arquitetura e ao sistema axial de algumas intervenções urbanísticas realizadas no interior das velhas cidades medievais85. Na requalificação ou abertura de ruas e praças para o enquadramento de um destacado edifício ou de uma estátua para honrar o rei – empreendimentos que o barroco irá continuar em escala bem maior –, a perspectiva cumpre papel relevante. É o caso do redesenho da Praça do Capitólio, em Roma, idealizado em 1536 por Michelangelo e concluído quase um século depois com fidelidade absoluta à ideia original (Figura 3.30) e que antecipa “o sentido de unidade e de correspondência orgânica entre as partes, próprio do barroco”. (CHUECA GOITIA, 1996, p.112). Michelangelo imagina para a praça um edifício (Palácio Novo) que a conforme, juntamente com dois edifícios: os palácios Senatori (do século XII) e dos Conservadores (do século XIV). Os três edifícios ficam dispostos ao longo de um eixo de simetria, e de um espaço trapezoidal, central, configurado entre os edifícios e em torno da estátua de Marco Aurélio – ponto focal de relevância. Os edifícios laterais (palácios Novo e dos Conservadores) divergem em direção ao Palácio Senatorio – volume central localizado sobre o eixo de simetria. Essa divergência e o tratamento simultâneo de centralidade e axialidade – esta ressaltada pela escadaria de acesso (a 84 A cidade renascentista foi um modelo urbanístico que ficou praticamente restrito aos tratados e ao pensamento utópico de elaboração de cidades geométricas ideais. Suas aplicações práticas resultaram na utilização de apenas alguns aspectos daquilo que pregavam os tratadistas, com a vida decorrendo mesmo nos velhos ambientes medievais das praças irregulares e ruas tortuosas. Em contrapartida, os esquemas urbanísticos implantados na América durante o século XVI segue um modelo renascentista, que continuou funcionado nos séculos seguintes, também em outras regiões. “As novas cidades seguem um modelo uniforme: um tabuleiro de ruas retilíneas, que definem uma série de quarteirões iguais, quase sempre quadrado; no centro da cidade, suprimindo ou reduzindo alguns quarteirões, consegue-se uma praça, sobre a qual se debruçam os edifícios mais importantes: a igreja, o paço municipal, a casa dos mercadores e dos colonos mais ricos”. (BENEVOLO, 1997, p. 487). O modelo é generalizado no quadro da cultura neoclássica e servirá de base à colonização e urbanização dos Estados Unidos. Ver também Chueca Goitia, 1996, capítulo 6. 85 Mumford (2008) considera a “renascença” apenas como uma fase intermediária da Idade Média com a consolidação do barroco, quando o antigo e o novo se misturam. No âmbito da cidade, ele entende que a “renascença” é um termo enganoso, pois as intervenções urbanas ocorridas nos séculos XV e XVI foram pontuais, quando os “novos urbanistas e construtores puseram de lado as apinhadas muralhas, derrubando telheiros, tendas, casas velhas, penetrando nos becos tortuosos, a fim de construir uma rua reta ou uma praça retangular aberta”. (P. 415). Se o termo for empregado precisamente, não existe cidade renascentista. O que existe, continua Mumford, “são trechos de ordem renascentista, espaços abertos e clarificações que modificam belamente a estrutura da cidade medieval”. (P.416). 94 Cordonata) – aumentam o efeito perspectivo e permitem que o observador experimente sensações diferenciadas à medida que o espaço é percorrido. 1 2 Figura 3.30 – Efeito perspectivo Praça do Capitólio, Roma, 1536. Michelangelo Perspectiva do conjunto – gravura sobre cobre, Étienne Dupérac, séc. XVI (1) e a Cordonata (2) Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CampidoglioEng.jpg (1) http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma2013/campidoglio.jpg (2) Praça definida por três edifícios dispostos ao longo de um eixo de simetria, e de um espaço trapezoidal, central, configurado entre os edifícios e em torno da estátua de Marco Aurélio – ponto focal de relevância. Os edifícios laterais (palácios Novo e dos Conservadores) divergem em direção ao Palácio Senatorio – volume central localizado sobre o eixo de simetria. Essa divergência e o tratamento simultâneo de centralidade e axialidade – esta ressaltada pela escadaria de acesso (a Cordonata) – aumentam o efeito perspectivo. 3.11 Urbanismo barroco e perspectiva Este conceito de cidade como obra de arte, que emerge da percepção visual imediata e tem a perspectiva como instrumento indutor dessa percepção, foi utilizado em profusão pelo barroco. No âmbito puramente teórico, a cidade barroca é herdeira dos estudos teóricos do Renascimento, daquelas cidades ideais dos tratadistas, cujos esquemas se baseavam na harmonia geométrica. A Arquitetura e o Urbanismo provenientes desses estudos, que transformam a cidade em arte urbana, alcançam seu apogeu nos séculos XVII e XVIII. A colunata de Bernini, o palácio de Versalhes, a Praça Vandôme ou dos Invalides (Figura 3.31) são exemplos que evidenciam o uso da perspectiva e, em consequência, a cidade concebida como vista. 95 1 2 3 4 Figura 2.31 – Cidade como vista 1. Colunata de Bernini, Praça de São Pedro, Vaticano, 1657-1665 2. Palácio de Versalhes, 1664-1678. Louis Le Vau/André Le Nôtre/Jules Mansart 3 .Praça Vandôme, Paris, 1699. Jules Mansart 4. Praça des Invalides, Paris, 1670. Libéral Bruant Fontes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Saint_Peter%27s_Square_from_the_dome.jpg (1) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/Versailles_Palace.jpg (2) http://www.myparisnet.com/wp-content/images/Place-Vendome_Paris-000.fullsize.jpg (3) http://tocontandoashoras.files.wordpress.com/2012/11/les-invalides-2.jpg (4) O conceito de cidade como arte, que surge da percepção visual imediata e tem a perspectiva como instrumento indutor dessa percepção, foi utilizado em profusão pelo barroco. As concepções mostradas na figura são exemplos que evidenciam o uso da perspectiva e, em consequência, a cidade concebida como vista. Os princípios fundamentais do urbanismo barroco, que Lavedan (apud CHUECA GOITIA, 1996, p. 136)86 denomina de clássico, são definidos por esse autor como os seguintes: a) a linha reta; b) a perspectiva monumental; e c) a uniformidade (ou o programa). 86 Note-se: o que um francês chama de clássico em matéria de Arquitetura, o restante da Europa entende como barroco. Se para a Arquitetura o termo clássico pode parecer mal aplicado, ele se mostra, conforme Chueca Goitia (1996, p. 136), adequado para o urbanismo, dado o seu desenvolvimento tardio com relação ao Renascimento. 96 A linha reta fixa a perspectiva e a uniformidade subordina o particular à lei do conjunto, princípios que ordenam o mundo como panorama. A perspectiva pressupõe a contemplação do mundo segundo único ponto de vista, um só olho que abarca todo o espaço a sua frente. Para Chueca Goitia (1996), essa condição é uma manifestação do poder humano, do poder do príncipe, em que a “visão focal ou centralista coincide com a organização monárquica do Estado”. Chueca Goitia complementa, dizendo que todas as residências reais da Europa do século XVIII, como Versalhes ou São Petersburgo (Figura 3.32), correspondem a este tipo de organização perspectiva, em cujo ponto focal se encontra o palácio da realeza (p.137)87. 1 2 Figura 3.32 – Visão centralista Palácio Perterhof, arredores de São Petersburgo, 1725, Rússia. Núcleo original de Alexandre Le Blond Grande Palácio, visto dos jardins altos (1) e Canal Marítimo (2) Fontes: http://2.bp.blogspot.com (1) e http://www.sosviagem.com.br (2) A perspectiva pressupõe a contemplação do mundo segundo um ponto de vista que abarca todo o espaço a sua frente. Essa visão focal ou centralista coincide com a organização monárquica do Estado. O Palácio Perterhof, residência de verão mandada construir por Pedro, o Grande, tem na perspectiva o elemento fundamental da ocupação do espaço – mesma organização observada no Palácio de Versalhes. Um grande eixo interliga a fachada frontal do palácio ao golfo da Finlândia, dividindo a composição em dois planos. O mais elevado recebeu o imponente palácio; o mais baixo é ocupado pelo grande canal, por onde chegavam os convidados vindo pelo mar. A mesma organização de Versalhes e de São Petersburgo pode ser observada na concepção urbanística de Brasília, mas precisamente no seu Eixo Monumental (Figura 3.33), embora Lúcio Costa não explicite a intenção em seu Memorial apresentado ao júri do concurso. A linha reta, a perspectiva monumental, o ponto focal no Congresso Nacional, a 87 Chueca Goitia lembra que em São Petersburgo o nome genérico de rua é substituído às vezes por perspectiva. 97 uniformidade dos edifícios (de mesmo programa arquitetônico) da Esplanada dos Ministérios se equivalem aos princípios fundamentais do urbanismo renascentista-barroco. A linha reta induz o movimento, prazer aumentado esteticamente pela disposição regular dos ministérios, cujas linhas horizontais das fachadas uniformes tendem para o mesmo ponto distante, no Congresso Nacional ou na Rodoviária, dependendo do sentido do percurso – a pé ou motorizado. 1 2 3 Figura 3.33 – Modernidade e tradição renascentista-barroca Brasília, Eixo Monumental/Esplanada dos Ministérios, 1957. Lúcio Costa. Croqui 10, disposição da Esplanda dos Ministérios, Memorial do Plano Piloto. Lúcio Costa (1). Vista no sentido Congresso/Rodoviária (2) e Vista no sentido Rodoviária/Congresso (3). Fontes: http://doc.brazilia.jor.br/plano-piloto-Brasilia/desenhos/croquis-Lucio-Costa-10-12.gif (1). http://www.valor.com.br/sites/defaut/files/imagens/esplanada dos ministerios01.jpg (2) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons (3) A linha reta, a perspectiva monumental, o ponto focal no Congresso Nacional, a uniformidade dos edifícios da Esplanada dos Ministérios se equivalem aos princípios fundamentais do urbanismo renascentista-barroco. 98 Dos séculos XV ao XVIII, da Idade Média ao barroco, a forma e o conteúdo urbano foram radicalmente alterados. O absolutismo de Deus e da Igreja Católica deu lugar ao absolutismo do soberano temporal e do Estado nacional; a perspectiva obstada da cidade medieval, que atraía os olhos para o céu, dá lugar à perspectiva monumental do período barroco, que atraía os olhos para o palácio da realeza. A cidade assume o aspecto matemático e abstrato, expresso nos traçados urbanos formais e nos desenhos geométricos ordenados de jardins e paisagens. Assume, como já expresso, um caráter clássico, em contradição ao que ocorria com a Pintura e a Escultura do período, que se mostravam anticlássicas. Do século XVI ao XIX, esses elementos contraditórios coexistiram em meio a tensões, mas houve a prevalência, no espaço urbano e na Arquitetura, da estética ligada ao rigor do classicismo. O final do século XIX, entretanto, marcaria a perda do vigor clássico e o surgimento de práticas projetuais que levariam ao modernismo da primeira metade do século XX e sua arquitetura predominantemente racionalista e maquinista. A passagem de um século ao outro coincide com o fim da exclusividade da Geometria euclidiana, pelo menos no que diz respeito à representação do espaço relativista de Einstein, cujos contínuos multidimensionais são solucionados pela Geometria não euclidiana, conforme destacado no início deste capítulo. Com relação à Arquitetura, abordaremos no tópico seguinte suas imbricações com a Geometria não euclidiana e o espaço curvo, apresentando possibilidades da existência de um espaço arquitetural que transpõe as percepções euclidianas. 3.12 Arquitetura e espaço curvo Em virtude da compreensão de mundo com origem na Teoria Geral da Relatividade, mentalmente se passou a lidar com o conceito de espaço curvo, e, por extensão, com os preceitos da Geometria não euclidiana. Essa nova Geometria supõe a validade de todos os axiomas geométricos de Euclides, exceto o quinto – o relativo às linhas paralelas: E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os 88 menores do que dois retos . 88 Euclides, Os elementos, livro 1, Postulados, item 5. 99 Posteriormente a Euclides, enunciados diferentes – contudo equivalentes – foram elaborados de modo a tornar mais clara a formulação sobre o espaço contida no quinto postulado. Um deles é apresentado como se segue: por um ponto exterior a uma reta passa no máximo uma reta paralela à reta dada.89 Embora pareça claro que exista somente uma paralela, muitos estudiosos enfatizavam a possibilidade de o postulado ser violado de duas maneiras: “poderia não existir retas paralelas, ou poderia existir mais de uma reta paralela passando por algum ponto externo”. (MLODINOW, 2004, p. 47)90. Essas hipóteses viriam transformar a noção que se tinha de reta, embora até hoje prevaleça a ideia de linha que segue sempre a mesma direção. Pelos questionamentos ao quinto postulado, melhor dizer que a linha em discussão é uma geodésica, linha que sobre uma superfície fornece o menor trajeto entre dois pontos. A geodésica assume formas e características diferentes, conforme a Geometria do espaço: plano, aberto (curvatura negativa, hiperbólica) ou fechado (curvatura positiva, elíptica). Essas possibilidades de conformação do espaço dizem respeito à densidade do Universo, que pode ser igual, abaixo ou acima da densidade crítica. Densidade crítica é a massa ideal por unidade de volume que determina o equilíbrio entre a expansão e a contração do Universo, e é calculada aplicando-se a Teoria da Relatividade Geral. Se a densidade do Universo corresponde à densidade crítica, então se diz que o Universo é plano (Figura 3.34 – superior); abaixo da densidade crítica, diz-se que o Universo é aberto, significando que está em expansão (Figura 3.34 – centro). Nesse caso, diz-se que o espaço é hiperbólico, o que quer dizer que duas linhas paralelas vão divergir. Se a matéria, porém, é suficiente no Universo para juntá-lo novamente, então se diz que o Universo é fechado, está em contração, com linhas paralelas convergentes (Figura 3.34 – inferior)91. 89 Os outros quatros postulados de Euclides, enunciados em linguagem adaptada, são os seguintes: 1. Dados quaisquer dois pontos, pode ser traçada uma linha tendo esses pontos como extremidades; 2. Qualquer linha pode ser prolongada indefinidamente em qualquer direção; 3. Dado qualquer ponto, pode ser desenhado um círculo com qualquer raio, com aquele ponto no centro; e 4. Todos os ângulos retos são iguais. Ver MLODINOW, Leonard. A janela de Euclides: a história da geometria: das linhas paralelas ao hiperespaço; tradução Enézio E. de Almeida Filho. São Paulo: Geração Editorial, 2004, p. 47. 90 Ver também COUTINHO, Lázaro. Convite às geometrias não-euclidianas; 2. ed. Rio de Janeiro, 2001. 91 Sobre a Geometria do espaço e suas relações com a densidade do Universo, consultar HEEREN, Fred. Mostreme Deus: o que a mensagem do espaço nos diz a respeito de Deus; tradução Soraya Bausells. São Paulo: Clio Editora, 2008, p. 258-263. 100 Figura 3.34 – Geometria do espaço As três possibilidades de conformação do espaço do Universo: plano, aberto e fechado. Fonte: elaboração própria As consequências do conhecimento sobre a complexa conformação do espaço do Universo na concepção arquitetural não são fáceis de ser mensuradas. Sabe-se, entretanto, que já ao final do século XIX algumas experiências construtivas foram realizadas utilizando formas não habituais. É caso dos trabalhos do engenheiro russo VIadmir Shukhov (18531939), que, na Exposição Pan-Russa de 1896, em Nizhny-Novgorod, apresentou três obras inovadoras na forma e no tipo: a Torre Hiperbolóide, o Pavilhão Oval e o Pavilhão em Concha (Figura 3.35), todas desenvolvidas em superfícies curvas. Nessas obras, Shukhov tirou partido das possibilidades plásticas e estruturais de determinadas superfícies, configurando construções que remetem à curvatura do espaço relativista e à Geometria não euclidiana. 101 1 2 3 Figura 3.35 – Superfícies curvas Exposição Pan-Russa, Nizhny-Novgorod, 1896. VIadmir Shukhov Torre Hiperbolóide (1), Pavilhão Oval (2) e Pavilhão em Concha – em construção (3) Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons (1, 2 e 3) Obras onde foi tirado partido das possibilidades plásticas e estruturais de determinadas superfícies, configurando construções que remetem à curvatura do espaço relativista e à Geometria não euclidiana. Outra obra que se pode destacar, no começo do século XX, é a já referida Torre de Einstein (Figura 3.3), de Erich Mendelsohn, que tem o traçado curvo como uma das linhas de força de sua composição arquitetônica, que explora o conceito de fluidez contido nas novas teorias da Física. Em anos subsequentes e antes dos anos 1960, arquitetos como Le Corbusier, Oscar Niemeyer (1908-2012) e Eero Saarinen (1910-1961) exploram geometrias complexas sem que se possa dizer que suas obras sejam fruto da sociedade informacional. 102 Na busca por novas formas de expressão, Le Corbusier configura a Capela de Notre Dame-du-Haut (1950-1954), em Ronchamp, França, com um aspecto “líquido” em partes da composição – conforme expressão de Curtis (2008, p. 420). A coberta de curvatura complexa e as paredes côncavas, convexas e perfuradas são responsáveis pela pretensa liquefação espacial, embora que rigidamente entrecortadas por três torres de topo curvo (Figura 3.36). As torres e as superfícies onduladas conformam a volumetria da Capela, implantada em uma área plana no topo de uma colina. A localização do templo “impõe uma confrontação direta adequada com o movimento em direção a um edifício ao final de uma viagem de peregrinação”. (BAKER, 1998, p. 259). As torres se configuram como marcos que estabelecem relações visuais com os horizontes distantes. A maior delas é implantada em plano mais à frente, ajudando a indicar o acesso principal, que é alcançado por meio de vertente oblíqua ao eixo longitudinal dominante que conforma a planta. A inclinação ascendente da cobertura, em concreto bruto e apontando para sul, reitera o caráter direcional de indicação do acesso principal. Na planta, três pequenos nichos são expressos por formas curvilíneas, com cada um definindo um espaço privado e fechado ao noroeste do edifício. Essa conformação contrasta com o canto sudeste, formatado como uma lâmina, que dilata o espaço interno “e dá um impulso dinâmico em direção ao exterior”. (BAKER, 1998, p. 263). Os nichos são iluminados zenitalmente pelas torres, e a parede sul, perfurada, banha de luz o interior. Na junção entre a coberta e as paredes, uma fresta deixa passar mais luz diurna. Esse jogo de formas, espaços e luz “liquefaz” internamento o que de fora parece sólido (Figura 3.37). Para Curtis (2008), tais ambiguidades de massas e espaços são essenciais na definição do caráter formal da Capela, com as leituras variando conforme a posição do observador: “Ronchamp é uma escultura para ser vista com tudo incluído e considerado; os movimentos externos e internos do espectador se envolvem com a dinâmica da composição e são centrais ao conceito da obra”. (P.420). Notre Dame-du-Haut é uma obra paradigmática do processo de revisão formal ocorrida na produção de Le Corbusier, em que o resultado arquitetural rompe com a estética do prisma puro de sua primeira fase; um espaço condizente com as mudanças culturais e científicas que colocaram em xeque a Física de conteúdo clássico e a Geometria euclidiana. 103 1 2 3 4 Figura 3.36 – Arquitetura “líquida” Capela de Notre Dame-du-Haut, Ronchamp, França, 1950-1954. Le Corbusier Modelo 3D (1 e 2), Planta de Situação (3) e Planta do Térreo (4) Fontes: http://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-notre-dame-du-haut-ronchamp-church/511098 (1 e 2) WESTON, 2011, p. 11 (3 e 4) A coberta de curvatura complexa e as paredes côncavas, convexas e perfuradas da edificação respondem pela pretensa liquefação espacial, embora que rigidamente entrecortadas por três torres de topo curvo (1 e 2). O templo está implantado em uma área plana no alto de uma colina, ao final de um caminho que pode ser de peregrinação (3). Em planta, o canto formatado como uma lâmina, no canto sudoeste, dilata o espaço interno e dá um impulso dinâmico em direção ao exterior (4) 104 Figura 3.37 – Ambiguidades de massas e espaços Interior da Capela de Notre Dame-du-Haut. Fonte: http://urbscapeblog.files.wordpress.com/2011/12/ronchamp-2.jpg Na junção entre a coberta e as paredes, uma fresta deixa passar mais luz diurna. Esse jogo de formas, espaços e luz “liquefaz” internamento o que de fora parece sólido. O resultado arquitetural rompe com a estética do prisma puro, criando um espaço condizente com as mudanças culturais e científicas que colocaram em xeque a Física de teor clássico e a Geometria euclidiana. Os princípios plásticos e técnicos da fase inicial corbusiana foram prescindidos por Oscar Niemeyer antes mesmo do próprio Le Corbusier.92 Desde o começo da década de 1940 que obras como as da Pampulha se pautam pelas curvaturas complexas e formas variadas. De Pampulha a Brasília, Niemeyer continuou a usar a mesma liberdade plástica utilizada na Pampulha, concebendo formas livres, superfícies sinuosas em vidro, conectando interiores e exteriores – como pode ser visto na Casa de Canoas (1953, figura 3.38). Esses princípios também podem ser observados na Catedral de Brasília (projetada em 1959), concepção que se contrapõe à linguagem clássica utilizada na conformação urbana da Capital Federal e no conjunto de seus edifícios governamentais (Figura 3.39). A Catedral dispensa o uso do sistema de composição axial, a regularidade volumétrica e a modulação dos apoios, fundamentos que definiram a concepção de Lúcio Costa para o Eixo Monumental (no caso da composição axial) e parte dos edifícios projetados por Niemeyer em Brasília. Conquanto a planta em círculo – que remete a edificações clássicas como o Panteão de Roma –, o arranjo plástico remete muito mais à catedral gótica, por seus valores místicos, simbólicos e estruturais. Os 16 elementos estruturais de feição curvilínea conformam os espaços interno e externo, que se alçam ao céu e se enchem de luz. Como em um espaço gótico, a Catedral é 92 Montaner (2011, p. 46) assinala que Ronchamp não teria sido possível sem a contribuição do caráter das formas curvas das obras de Oscar Niemeyer, e também – acrescenta – sem o espaço ondulado das obras de Alvar Aaalto, arquitetos mais jovens do que Le Corbusier. 105 um arranjo espacial de ordem aristotélica, que funde forma, luz, sombra e matéria com o propósito de superar o pensamento que formatava o mundo como fechado e estático. 1 2 Figura 3.38 – Liberdade plástica Casa de Canoas, Rio de Janeiro, 1953. Oscar Niemeyer Planta do Térreo (1) e Croqui, de Oscar Niemeyer (2) Fontes: WESTON, 2011, p. 113 (1) e http://es.wikiarquitectura.com/images/c/c9/CasaDasCanoas_001.jpg (2) Fortemente integrada ao contexto do sítio, a casa de Niemeyer leva a planta livre do pavimento térreo e o arranjo formal a extremos de liberdade. O arquiteto explora em profusão as possibilidades das concordâncias geométricas, que se revelam na expressividade do traçado da planta do andar principal e no caprichoso contorno da laje de cobertura. 1 2 Figura 3.39 – Ordem aristotélica Catedral de Brasília, 1958 (projeto). Oscar Niemeyer Croqui (1) e elementos estruturais, durante a construção – foto de Marcel Gautherot (2) Fontes: http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2012/01/1326482592_croquis_niemeyer.jpg (1) http://adbr001cdn.archdaily.net/wp-content/uploads/2011/12/1323952454_marcel_gautherot.jpg (2) Como em um espaço gótico, a Catedral é um arranjo espacial de ordem aristotélica, que funde forma, luz, sombra e matéria com o propósito de superar o pensamento que formatava o mundo como fechado e estático. 106 Na mesma direção encontra-se parte da obra de Eero Saarinen, a que utiliza linhas dinâmicas, livres, orgânicas e a ostentação estrutural como elementos de conformação plástica93. São o caso dos terminais da TWA no Aeroporto Kennedy, de Nova York (19561962). e do Dulles, no Aeroporto de Chantilly, Virginia (1958-1962), bem como dos edifícios coletivos e esportivos em diferentes centros universitários. Nesses projetos, Saarinen busca formas estruturais e de coberturas que permitem um repertório formal de superfícies envoltóricas, maleáveis e envolventes. No terminal da TWA (Figura 3.40) ele recorre a claras referências simbólicas, como a forma de uma grande ave, e explora a forma curva como estrutura e fechamento. A “ave” é composta por quatro abóbadas de concreto armado, sutilmente diferentes, que se transformam em pilares na forma de um Y curvo, sem arestas. A composição apresenta alto grau de dinamismo estrutural e espacial, com as linhas que tendem para cima sendo mais acentuadas do que as linhas que tendem para baixo. Esse movimento ascendente, conforme análise de Montaner, é reforçado pela forma dos pilares e pelas faixas verticais de luz, que também provocam a sensação de ausência de gravidade. O interior, fluido e contínuo – onde “predominam as trajetórias curvas e um mobiliário de desenho aerodinâmico” (MONTANER, 2011, p. 61) –, completa o dinamismo da obra como um todo. 1 2 Figura 3.40 – Superfícies envolventes Terminal da TWA, Aeroporto Kennedy de Nova York, USA, 1956-1962. Eero Saarinen Planta baixa (1) e Modelo 3D (2) Fontes: http://es.wikiarquitectura.com/images/2/22/JFK_T5_planta.jpg (1) http://es.wikiarquitectura.com/images/thumb/6/6e/JFK_T5_render.jpg/120px-JFK_T5_render.jpg (2) A composição apresenta alto grau de dinamismo estrutural e espacial, utilizando um repertório formal de superfícies envoltóricas, maleáveis e envolventes. 93 Conforme Montaner (2011, p. 59-60), Saarinem experimentava para cada um dos seus projetos uma variedade de soluções que se moviam entre dois polos formais contrapostos: 1) obras estritamente racionalistas com bases nas formas retas e simples, de ascendência miesiana; 2) obras exageradamente expressionistas, simbólicas e ornamentadas. 107 As obras tardias de Le Corbusier e parte das concepções de Niemeyer e Saarinen da década de 1950 parecem informar que a linguagem Beaux-arts e acadêmica estava definitivamente esgotada e que até mesmo a arquitetura de tendência abstrata, formalmente pura – predominante na primeira metade do século XX –, era anacrônica. Após a década de 1960, ampliam-se os experimentos formais, sociais e tecnológicos da Arquitetura, agora imersa na sociedade informacional. Ingressava-se no terceiro ciclo do capitalismo, o da subordinação do capital produtivo ao financeiro, quando a geração, o processamento e a transmissão de informação constituem fontes fundamentais de poder94. Desde então, proliferam as estéticas informacionais de domínio das superfícies, dos invólucros sem espessuras, das transparências, da sobreposição de imagens, com o propósito de aniquilar a hegemonia do espaço fechado e estável. Difunde-se o discurso de que novas experiêncais geometricas e espaciais são possíveis, incluindo as provenientes da Topologia e da Geometria Fractal. Intensifica-se, conforme a proposição de Virilio anteriormente discutida, a contraposição do “espaço substancial” ao “espaço acidental”, ou, dito de outro modo, a tensão entre permanências e mutações no âmago das composições arquitetônicas. A tradição continuava a alimentar a obra de muitos arquitetos modernos, como a de Louis Kahn (1901-1974), mas o discurso de ruptura com o passado, recente e longínquo, intensificava-se à medida que a mudança de milênio se aproximava. Nas duas últimas décadas, muitas foram as experimentações na direção de uma arquitetura fluida e dinâmica, que supostamente conduziram o homem à percepção de outros espaços geométricos diferentes daquele sistematizado por Euclides. Nesse sentido, os espaços arquitetônicos produzidos na era digital teriam que ser compostos por meio de uma nova geometria e um novo processo criativo, adaptando a Arquitetura aos moldes perceptivos dos tempos atuais, que funde matéria, informação e tecnologia. No capítulo posterior, abordar-se-á natureza das composições arquitetônicas referente ao ciclo clássico, ao ciclo moderno e ao ciclo correspondente à sociedade informacional, procurando nelas detectar permanências e mutações. 94 Um dos papéis desempenhado pela internet, o grande produto da era digital, é o de aglutinar demandas desarticuladas e muitas vezes incoerentes. Para Manuel Castells, a era da “autocomunicação de massa”, que atropela a mídia convencional e desafia a representação política, tende a se converter em fator coletivo de mobilização, por um lado, mas, também, radicaliza o culto umbilical da mera individualidade (Do livro Redes de indignação e esperança, inédito no Brasil, parafraseado por Revista CartaCapital, n° 754, de 26 de jun. 2013, p. 75). 108 4 COMPOSIÇÕES ARQUITETÔNICAS: PERMANÊNCIAS E MUTAÇÕES Ao qualitativo de “Composição” aplica-se não ao desenvolvimento da forma, à previsão precisa de sua materialidade, mas à disposição geral de seus espaços, que vemos aparecer como uma estrutura básica sobre a qual se sobrepõe o trabalho da forma. Corona Martínez 4.1 Idade da informação e experiências formais Os anos 1960 caracterizaram-se por um processo de crítica e revisão conceitual da cultura arquitetônica, discutindo-se sobre o legado dos anos de formação do Movimento Moderno e os desejos de mudança, embora as ideias de mudanças não fossem bem claras nem preestabelecidas. É a década em que a sociedade informacional se estabelece como modo específico de organização social, marcando, nas manifestações artísticas, a busca por novas expressividades nas formas. Algumas experiências ocorridas na década de 1950, como as obras de Le Corbusier, Niemeyer e Saarinen, sinalizavam na direção de uma arquitetura de linhas dinâmicas, livres, sinuosas. Assim também se pode dizer da experiência do dinamarquês JØrn Utzon (1918-2008) na Casa de Ópera de Sidney (projetada de 1957 a 1966), que concebeu uma sequência de cascas brancas que se apoiam e se cortam umas as outras e se alçam ao céu da Baía de Sidney95 (Figura 4.1); ou ainda, do Ginásio Olímpico de Tóquio (1961-1964), em que Kenzo Tange (1913-2005) utiliza coberturas tensionadas de aço para criar curvas entrelaçadas, ressaltando a expressão formal da estrutura(Figura 4.2). Era contraposição à Arquitetura formalmente pura que havia sido um dos grandes caminhos percorridos durante a primeira metade do século XX; um contraste à simplificação plástica de movimentos como o De Stijl, que, mesmo contendo o germe da inovação e ideias voltadas para o futuro, parecia distante e formalmente rígido para servir de referência. As formas geométricas precisas e puras não pareciam as mais apropriadas para a idade da informação. 95 A obra foi concluída de modo diferente do imaginado por J Ørn Utzon após este desistir do projeto, pois muitos dos detalhes ainda não haviam sido finalizados. As cascas ficaram mais verticalizadas do que as idealizadas nos desenhos preliminares e o interior ficou bastante diferenciado com relação à proposta original. Permaneceu, entretanto, o grande poder de impacto causado por suas formas, fazendo da Casa da Ópera um ícone nacional da Austrália. Ver Curtis, 2008, p. 467. 109 1 2 3 Figura 4.1. Contraponto formal Casa de Ópera, Sidney, Austrália, 1957-1966. JØrn Utzon Croquis (1), princípio geométrico (2) e exterior (3). Fontes: http://3.bp.blogspot.com (1) http://www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2010/09/plan-opera-sidney-Jorn-Utzon-08.jpg (2) http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/d373_drops29-02-01.jpg (3) As cascas se erguem de plataformas que se elevam na beira da água, fundindo-se ao contexto urbano e natural da Baía de Sidney. O resultado é uma arquitetura de linhas dinâmicas, livres, sinuosas, a contraposição à Arquitetura formalmente pura que havia sido um dos grandes caminhos percorridos durante a primeira metade do século XX. 110 1 2 3 Figura 4.2. Estrutura e expressão formal Ginásio Olímpico, Tóquio, Japão, 1961-1964. Kenzo Tange Croquis-Ginásio de Basquete (1), perspectiva linear (2) e vista do conjunto (3) Fontes: http://www.domusweb.it/en/from-the-archive/2011/08/04/kenzo-tange-for-tokyo.html (1) http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Ficheiro:Gimnasio_tokio_13.jpg (2) http://pt.wikiarquitectura.com/index.php/Ficheiro:Gimnasio_tokio_9.jpg (3) O edifício utiliza alta tecnologia, mas estabelece um diálogo entre conceitos da modernidade e da tradição. As coberturas tensionadas de aço são comparáveis, em engenhosidade e naquela época, a obras de Eero Saarinen, JØrn Utzon e Luigi Nervi. No percurso da Arquitetura dos anos 1960 ao século XXI, entretanto, inúmeros foram os mecanismos de composição utilizados, não permitindo uma simplificação categórica. Daí ser importante considerar distintas reações ao modernismo, que se configuram notadamente a partir da década de 1960 e que se estendem aos dias atuais. Nas releituras do Movimento Moderno, havia as vertentes revisionistas, como a de Aldo Rossi (1931-1997), que tenta encontrar uma identidade para a Arquitetura e para cidade por meio das preexistências históricas. Na obra A arquitetura da cidade, texto de 1966, Rossi parte do estudo da cidade e de seus elementos compositivos, pois, para ele, é a cidade que dá sentido à Arquitetura. Sua linha metodológica se baseia na tensão entre permanências e mudanças, relacionando cidade, Arquitetura e História, abordando a recomposição da estrutura urbana e a reconsideração do classicismo (PEREIRA, 2010, p. 288). Ele afirma que as permanências devem ser estudadas para evitar que a história da cidade seja resolvida unicamente pelo que 111 tem duração constante, pois, assim como a Linguística, a cidade é resultante do complexo processo de imbricação entre modificações e permanências (ROSSI, 2001, p. 4-5). A ideia de Rossi consiste em fundir os tipos mais antigos com as necessidades atuais em uma linguagem de Geometria simples, levando a uma aplicação histórica das formas (CURTIS, 2008, p. 593). A importância das questões tipológicas é sustentada em Rossi tendo em vista a sua recorrência na Arquitetura e na cidade, embora que um tipo determinado e constante crie motivos dialéticos com a arquitetura da nova obra projetada, incluindo as funções e a técnica da construção (ROSSI, 2001, p. 25-27). As permanências, dentre elas a tipologia arquitetônica, “são um passado que ainda experimentamos”, diz Rossi, e elas são detectáveis por meio dos monumentos, dos sinais físicos do passado, e também mediante a persistência dos traçados da cidade. Para Rossi, os monumentos são estruturas primárias no espaço urbano, anteriores a qualquer traçado urbanístico, lugar de tempos diferentes. Eles são suportes físicos determinados pela tipologia das edificações e que ganharam sentido por intermédio das simbologias (históricas, antropológicas, psicológicas); são espaços físicos que adquiriram conteúdo simbólico forte, ou seja, se transformaram em lugar. É na relação lugar, monumento e tipo que Rossi fundamenta a sua proposta de recomposição da estrutura urbana, em contraposição à negligência dos condicionantes históricos e dos costumes inerente a cada cidade (Figura 4.3). 1 2 Figura 4.3. Tipologia e lugar Teatro del Mondo, Veneza, Itália,1979 (inauguração). Aldo Rossi Maquete (1) e o edifico com o contexto urbano ao fundo(2) Fontes: http://es.wikiarquitectura.com/images/2/2b/The_architectural_model.jpeg (1) http://www.laboratorio1.unict.it/imagdata/08post/12.jpg (2) A contribuição de Rossi não é apenas teórica, pois seu pensamento é posto em prática por suas obras. No Teatro Del Mondo, obra temporária e flutuante para a Bienal de Veneza, Rossi utiliza o conceito de tipologia que ele havia desenvolvido para a compreensão da cidade e para o processo de composição de novas intervenções. A obra procura estabelecer uma relação direta de integração à paisagem, “imitando” a parede alta e lisa de muitas edificações venezianas e tendo a massa edificada do contexto urbano como cenário de fundo. 112 Ainda no contexto da década de 1960 e da direção de objetivos claramente revisionistas, Louis Kahn (1901-1974) se contrapõe às propostas de rupturas com o passado contidas nos postulados iniciais do Movimento Moderno, sugerindo a junção da forma à memória como alternativa arquitetônica. Imposta pela função, a memória defendida por ele pode ser geométrica, histórica ou mesmo técnica, na qual os objetos do passado ressurgem por via de uma releitura da forma (PEREIRA, 2010, p. 280-281). A tradição alimentou a obra de Kahn por meio da influência do classicismo Beaux-Arts, todavia não caiu na armadilha da banalização do classicismo e a consequente produção de pastiches (CURTIS, 2008, p. 517), como muito outros arquitetos. Em seu processo de projetação, Kahn fundiu métodos de construção modernos com métodos tradicionais, definindo a forma arquitetônica por uma ideia que predomina na mente e por intermédio de geometrias primárias – o quadrado, o círculo, o triângulo (Figura 4.4). Nesse processo, a forma é sempre gerada pela tradição e vista como proposta de revisão crítica da História da Arquitetura Moderna. 1 2 3 Figura 4.4 – Forma e memória Philips Exeter Academy, Biblioteca. Hampshire, Inglaterra, 1965-1972. Louis Kahn Planta do térreo (1), átrio (2) e exterior (3). Fontes: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Planta_de_acceso.jpg (1) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phillips_Exeter_-_library_3.JPG (2) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Exeter_library.jpg (3) Kanh se utiliza de um conjunto simples de “formas-tipos” baseadas em figuras geométricas primárias para imprimir uma grande variedade de inter-relações espaciais. Em diversos de seus projetos, é possível perceber configuração de um espaço central com caráter social concentrado e baseado, em planta, no círculo ou em polígonos. Os espaços secundários geralmente envolvem o espaço gerador primário e contém funções mais privativas. Há frequentemente o uso de diagonais na estruturação dos espaços internos (Ver CURTIS, 2008, p. 520-521). 113 Influenciado por Kahn, Robert Venturi trata, em Complexidade e contradição em arquitetura (1966), sobre a criação e produção do objeto a ser construído, explorando o que apreendeu com manifestações arquitetônicas do passado. Procurando se libertar de padrões fixos de pensamento e dos modismos, ele parecia querer criar, por meio de suas propostas, um antídoto necessário para as intervenções urbanas e concepções arquitetônicas que haviam vulgarizado as premissas modernistas. Venturi tem como guia a tradição, que, segundo ele, não é herdada, mas obtida com grande esforço por meio do senso histórico. Este, por sua vez, envolve percepção, não só da natureza pretérita do passado, mas também de sua presença. Esse senso histórico, “que é um sentido tanto do eterno quanto do temporal, e de eternidade e temporalidade conjugadas”, é o que faz, diz Venturi, um escritor (ou arquiteto) ser tradicional e, ao mesmo tempo, o que o torna “mais agudamente consciente de seu lugar no tempo, de sua própria contemporaneidade” (2004, prefácio, p. XXIV). Venturi considera que os arquitetos modernos, ao replicarem contínua e enfadonhamente o que parecia ser diferente naquele tempo, perderam de vista o que essencialmente é o mesmo. A ideia de Venturi, entretanto, não é de repetir formas, mas de alimentar mais amplamente as sensibilidades que eram fruto do presente (Figura 4.5). Nesse sentido, as limitações da Arquitetura e do Urbanismo modernos (ortodoxos) são atacadas, bem como “os arquitetos triviais, que invocam integridade, tecnologia ou programação eletrônica como fins em arquitetura”. (VENTURI, 2004, prefácio, p. XXVI). O arquiteto deve aceitar os métodos e os elementos de que já dispõe, diz Venturi, pois estará fadado ao fracasso “quando tenta per se a busca de uma forma promissoramente nova e a pesquisa de técnicas promissoramente avançadas”. (2004, p. 47). 114 1 2 3 4 Figura 4.5 – Eterno e temporal Casa Vanna Venturi, Chestnut Hill, Filadélfia, USA, 1963. Robert Venturi Fachada nordeste (1), fachadas sudoeste e sudeste (2) Planta do pavimento térreo (3) e planta do pavimento superior (4) Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:VVenturi_House_Highsmith.jpeg (1) http://en.wikipedia.org/wiki/File:V_Venturi_H_1.JPG (2) WESTON, 2011, p. 145 (3 e 4) Nesse projeto, Venturi livra-se da caixa de vidro, clichê “moderno ortodoxo” dos anos 1950, em favor de uma casa com oitão, molduras e quintal. O aspecto formal da edificação, entretanto, não é uma mera réplica da casa suburbana estadunidense padrão, pois procura disfarçar as complexidades e contradições que Venturi considerava existir na relação da volumetria com os espaços internos (Ver VENTURI, 2004, p. 177-184). As possibilidades projetuais atacadas por Venturi, entretanto, são exploradas pela postura que considera a Arquitetura como uma resposta à nova era tecnológica e que faz da técnica ferramenta definidora da forma e elemento de projeto. A Arquitetura derivada desse processo, chamada de high-tech, tira partido das possibilidades dos novos materiais, dos sistemas estruturais e do cálculo por computador durante as décadas de 1960 e 1970. As propostas arquitetônicas higt tech mundo afora seguiam uma visão de cunho racionalista e futurista, calcadas na lógica técnica e construtiva de modo que a estrutura se apresentasse como uma máquina. Na verdade, conforme aponta Montaner (2002, p. 82), eram propostas que seguiam os mesmo princípios do racionalismo da primeira metade do século XX, que se guiava pelo rigor das medidas e do detalhe técnico e criação de estruturas complexas. E, 115 numa perspectiva história mais ampla, pode-se afirmar que boa parte dos preceitos contidos na arquitetura racional ou higt tech – que em princípio negavam o tradicional – já se encontravam presentes na arquitetura de pedra da catedral gótica. Essa tese é defendida por Montaner, ao explicar que a ênfase nas estruturas, a repetição em módulos construtivos, a precisão do detalhe técnico já ocorriam no engenhoso templo medieval. Montaner assinala que a relação da Arquitetura mais avançada tecnologicamente do século XX e a Arquitetura gótica não é casual. “O racionalismo de Viollet-le-Duc, na raiz da arquitetura higt tech, encontrava na estrutura gótica o paradigma de forma como resultado da construção, a referência que legitimava o racionalismo construtivo (MONTANER, 2002, p. 92)”. E cita que a lógica dos detalhes dos apoios, encaixes, soldaduras e parafusos na estrutura metálica da Biblioteca de Santa Geneviéve em Paris (1838-1850), de Henri Labrouste (1801-1875), teve continuidade na Arquitetura higt tech contemporânea (Figura 4.6). Um exemplo emblemático desta arquitetura é o Centro Pompidou de Paris (1972-1977), de Renzo Piano e Richard Rogers, obra que será analisada no Capítulo 5. A parafernália tecnológica com toda a estrutura aparente, as instalações na cobertura e as fachadas do Pompidou recordam “a lógica da catedral gótica que liberava o máximo de espaço mediante o mecanismo de levar a estrutura de contrafortes e arcobotantes ao exterior”. (MONTANER, 2002, 92). Desse modo, o Centro George Pompidou mescla tradição e modernidade, embora assuma a imagem de máquina puramente tecnológica. 116 1 2 3 Figura 4.6 – Forma e construção Construção de uma catedral gótica (1), Sala de Leitura da Biblioteca de Santa Geneviéve (2) e Circulação do Centro George Pompidou (3) Fontes: SALVADORI, Mario. Why Buildings Stand Up. WW Norton & Company, New York, 1990 (1) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Salle_de_lecture_Bibliotheque_Sainte-Genevieve_n01.jpg (2) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Paris_-_Centre_Georges_Pompidou_August_29,_2008.jpg (3) Distintos momentos históricos da forma como resultado da precisão dos detalhes construtivos e estruturais. A década de 1980 também se mostra como um tempo de alteração da linguagem arquitetônica moderna, embora com imprecisão de conceitos. A mudança era consequência da consciência tanto do desgaste do moderno quanto da continuidade acrítica das modalidades espaciais sacralizadas, fosse no Brasil, fosse no mundo. O espírito de novidade é a grande marca dos anos subsequentes à década de 1980. A novidade em relação ao moderno se caracterizaria pelo sentido de pós-historicidade dado por Vattimo, ou seja, a noção a indicar que o progresso se torna rotina. A contínua intensificação da capacidade técnica faz com que os novos resultados alcançados se tornem rapidamente velhos, incluindo os edifícios (VATTIMO, 1996). 117 Renovação e diversidade foram, portanto, palavras de ordem dos anos 1990, influenciando a produção arquitetônica brasileira e mundial da década, embora a força da herança moderna permanecesse presente. No âmbito desta renovação, emerge a expressão “arquitetura líquida”, que tem o propósito de significar uma arquitetura baseada em algoritmos96 matemáticos e que cria uma realidade virtual e presencial, possibilitando uma condição mutante, flexível e interativa com o fruidor da ambiência dela derivada97 – conforme já expresso no Capitulo 2. Como exemplo de obra resultante desse entendimento teórico, pode-se mencionar o Pavilhão da Água Doce (1993-1997), projeto do grupo Nox, que se tornou emblemático na consideração de que as transformações relacionais provocadas pelos meios digitais pode levar à “liquefação extrema do mundo”; e o Museu Guggenheim, de Bilbao (1992-1997), concepção de Frank Gehty, que se propõe fornecer experiências singulares e memoráveis por meio de seu arranjo espacial, interno e externo, e que será analisado no capítulo posterior. Em ambos estão presentes os aspectos poliformo, retorcido, desconstruído, “liquefeito”, que supostamente seriam a marca dos tempos atuais (Figura 4.7). 96 Algoritmo é um procedimento de decisão, um conjunto de instrução composto por um número finito de regras “que descrevem de forma exata e completa os passos a tomar para solucionar um problema específico” [WEIBEL, Peter, no texto “É proibido não tocar: algumas observações sobre (partes esquecidas da) história da interatividade e da virtualidade”. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; Flávio Gisele Saretta e al., tradutores. São Paulo: Editora UNESP, 2009, p. 94]. 97 O conceito de arquiteura líquida está relacionado a ciberespaço, palavra que teria sido cunhada pela primeira vez em 1984 no romance Neuromancer, do escritor estadunidense William Gibson. Desde então, ela vem sendo usada como referência ao espaço interconectado da rede global de computadores. “Pode se dizer que o ciberespaço tem uma arquitetura constitutiva, cujas principais características são a imaterialidade, a liquidez, a mutabilidade e a interatividade. O seu desenvolvimento tem provocado inúmeras mudanças nas organizações sociais, políticas e econômicas das sociedades pós industriais, fenômeno que se reflete também no âmbito das disciplinas culturais, inclusive na disciplina arquitetônica” (SILVA, Marcos Solon Kretli. A arquitetura líquida do NOX. Vitruvius. Arquitextos. 045.11,ano 04, fev 2004, disponível em:< http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/615>. Acesso em: 21 out. 2010). 118 1 2 Figura 4.7 – Arquitetura “liquefeita” Pavilhão da Água Doce (1) e Museu Guggenheim de Bilbao (2) Fontes: http://acaquacor.files.wordpress.com/2012/11/269033599.jpeg (1) http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Guggenheim-bilbao-jan05.jpg (2) Aspectos poliformo, retorcido, desconstruído, “liquefeito”, que supostamente são a marca dos tempos atuais. Nos tempos atuais, entretanto, se assiste a um confuso panorama, pois não há suportes teóricos unificadores no âmbito conceitual da Arquitetura. Entre os diversos caminhos trilhados desde a década de 1960, passou-se por diversas possibilidades, sendo algumas aqui destacadas. Nesse trajeto, a sociedade se informatizou e passou a se organizar cada vez mais segundo a produção e difusão de imagens e informações. Vinculando-se aos sistemas de comunicação, a expressão arquitetural agregou ao espaço construído – conforme visto em Virilio – uma profusão de efeitos especiais. Em consequência, haveria a tendência ao deslocamento do estático na Arquitetura, antes predominante, para uma condição de instabilidade e fluidez. E o resultado plástico-compositivo das obras arquitetônicas, agora fruto da técnica ostensiva e das possibilidades da computação gráfica, se manifestaria por 119 meio de superfícies envoltórias, maleáveis, fluidas e envolventes, o que poderia levar a novos modos de fruição estética. Haveria, desse modo, grande distinção entre composições arquitetônicas correspondentes à sociedade informacional e as dos ciclos anteriores (clássico e a modernidade da primeira metade do século XX), diferença manifestada nas geometrias e ferramentas projetuais utilizadas e, consequentemente, no resultado formal. Para esclarecer se o sentido plástico das formas atuais é a do excesso e da exceção, é necessário discorrer sobre os significados do ato de compor e suas imbricações com a cultura arquitetônica dos três referidos ciclos. 4.2 Composição, forma e projeto A palavra composição encontra seu uso mais familiar no contexto da Música, mas seu significado – que se altera conforme o momento histórico vivido – é estendido às Artes Visuais e à Arquitetura. Na campanha do século XIX contra as teorias tradicionais da imitação, da mimese – conforme anota Colquhoun (2004) –, “a composição passou a significar um procedimento criativo em que o artista criava ‘a partir do nada’ e dispunha seu material segundo leis geradas a partir do próprio trabalho”. (P. 50). Esse procedimento, chamado pelo Romantismo de originalidade, implicava na busca pela unicidade e irrepetibilidade da obra de Arte, ressaltando o caráter de novidade da produção artística e rechaçando, em consequência, os procedimentos com base na imitação98. A Música era vista como a arte menos contaminada pelo processo de imitação, daí talvez a sua relação direta com o significado que a palavra adquiriu. Estendido às Artes Visuais e à Arquitetura, o novo significado indicava que a forma não mais era vista como um meio de se expressar determinada ideia, mas como a extensão da própria ideia. Em virtude dessa significação, a composição passou a ser “capaz de representar uma estética da imanência na qual a Arte tornara-se um tipo independente de conhecimento do mundo...” (COLQUHOUN, 2004, p. 50), possibilitando a transferência do “significado” de um edifício de sua forma para seu conteúdo, ficando a forma livre para desenvolver os próprios significados imanentes – como 98 Contra a concepção românica da originalidade, Pareyson evoca a complexa natureza da imitação, “que pode elevar-se a capacidade de continuar inovando, transformando, desenvolvendo, ou cair na atitude de copiar, decalcar, refazer”. Pareyson acrescenta que nenhum ato humano, incluindo a atividade artística, parte do nada, “mas sempre se liga a uma realidade precedente, e, segundo a acolha no seu perfil ou no seu dinamismo interior, dela extrai um mero molde a ser reproduzido ou uma solicitação a prosseguir”. Ver PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética; tradução Maria Helena Nery Garcez. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997, p.138. 120 propunha a vanguarda arquitetônica das primeiras décadas do século XX. A relação biunívoca entre forma e conteúdo era uma característica quase que absoluta da teoria clássica, que concebe a Arte como preceituário e a relação da forma e conteúdo como junção.99 Desencadeado o processo contra a tradição formalista, os procedimentos compositivos evitavam a repetição de soluções formais anteriores e os significados nelas implícitos, situação evidenciada, por exemplo, no Neoplasticismo. Na composição modernista, diferentemente da composição clássica, está implícito um alto grau de liberdade nas relações entre as partes, existindo infinitas possibilidades de combinações de elementos. Apesar da nova formulação para formalismo artístico e da óbvia importância da composição na prática modernista, a palavra composição não era muito bem-vista em determinados círculos vanguardistas, principalmente os de origem no movimento romântico. A sua conotação estava intimamente ligada à tradição acadêmica e à Arquitetura de imitação estilística representada pela École de Beaux-Arts, que difundia princípios arquitetônicos teoricamente negados pelo Movimento Moderno. O conjunto de ideias ao qual a composição deve sua origem, entretanto, remonta à Antiguidade100 e neste contexto ela diz respeito “à noção de dispor as partes da arquitetura como elemento de uma sintaxe, e de acordo com certas regras a priori, para se formar um todo”. (COLQUHOUN, 2004, p. 57). Esse sentido geral de disposição das partes foi difundido no Renascimento, como pode ser observado no tratado De pictura (1435), de Alberti, que utiliza a palavra composição para significar “as propriedades com que as partes das coisas vistas são apresentadas 99 Seculares são as questões das relações entre forma e conteúdo, sendo muito diversos, na História da Arte e da Estética, os seus significados. Por longo tempo, anota Pareyson, “o conteúdo foi visto no simples assunto ou argumento tratado, que podia ser um objeto natural representado, uma história a ser contada ou um sentimento a ser cantado”. Paralelamente a essa concepção – continua Pareyson –, “a forma era vista na perfeição exterior da obra, isto é, no esmero técnico e estilístico com que se tratava e se deveria tratar um determinado argumento ...”. Depois se passou a ver o conteúdo no tema ou motivo, entendido, sobretudo, como um profundo sentimento inspirador, uma reação sentimental que acompanha um determinado argumento. Paralelamente a essa concepção “mais profunda” do conteúdo, elaborou-se uma concepção “menos extrínseca” da forma, reconhecida agora, como diz Pareyson, “naquela inteireza da expressão, pela qual a obra diz tudo quanto tem a dizer”, sem remeter a outro para ser compreendida, sem necessitar da intervenção do autor para explicar-lhe o sentido e valor, de modo que possa viver por conta própria. Ver Pareyson, 1994, p.55-56. 100 Vitrúvio refere-se à composição com o sentido de ordenação dos elementos arquiteturais num todo, afirmando que ela se assenta na comensurabilidade, que, por sua vez, nasce da proporção (que em grego se diz analogia). A proporção consiste na relação modular de uma determinada parte dos membros tomados em cada seção ou na totalidade da obra, a partir da qual se define o sistema das comensurabilidades. Vitruvius Pollio. Tratado de Arquitetura, Livro III, capítulo 1. 121 conjuntamente no quadro”.101 Observa-se no Renascimento a distinção entre projeto (o qual faz parte a composição) e execução no âmbito da Arquitetura102 ou da Música. Antes, o arranjo geométrico de um edifício era transmitido de forma direta para uma equipe de construção, mostrando-se sem intermediações o que deveria ser executado. Assim também ocorria com a Música, que até a invenção da partitura seguiu processo similar de transferência imediata. A separação entre projetistas e executores cria a necessidade de objetivar as ideias dos primeiros e expressá-las em uma linguagem compreensível para os segundos (CORONA MARTÍNEZ, 2000, p. 11). A objetivação se dá por meio de um conjunto de especificações e representações que permitem a materialização do objeto inventado pelo projetista, possibilitando a passagem da figuração para concretude da obra. Na passagem do desenho à construção, outro instrumento renascentista cumpre papel relevante: a perspectiva arquitetônica. Confiável e científica, a perspectiva é um método de organização do espaço no qual se verifica a transferência da verdade visual à sua representação geométrica – conforme destacado no capítulo precedente. A perspectiva promoveu o interesse dos arquitetos pela métrica, pelo rigor dos traçados e pelos processos de representação e sua relação com a obra acabada. Fomentou, também, a consciência da presença de um observador que frui o espaço e o reconstrói mentalmente (RUSSO, 20062007, p. 35). O processo projetual derivado da perspectiva era uma inovação, mas o repertório arcaico, resistindo ao poder destruidor do tempo, era reconhecido na modernidade que emergia do Renascimento. Deste modo, dos séculos XVI ao XVIII, a teoria clássica continuava como a preocupação primordial de dispor as partes de um corpo arquitetônico em um sistema de proporções, mantendo a ideia geral de “um todo formado por partes que já são, de alguma maneira, dadas, de modo que seja sempre possível pensar nesse todo como um conjunto, por mais que as partes possam se sobrepor, possibilitando uma forte leitura unitária”. (COLQUHOUN, 2004, p.59). 101 Leon Batista Alberti, De pictura, II, citado por Colquhoun, 2004, p. 57. A distinção entre projeto e execução indicava uma forte mudança conceitual com relação ao mundo clássico e ao medieval, no sentido de destacar a criação artística como obra de um autor. O projeto de Arquitetura, formado pela idealização, composição e representação, era valorizado independentemente de quem executasse a obra. Segundo Corona Martínez (2000, p.15), a representação como método gerador do projeto modificou a profissão, dando-lhe uma dignidade intelectual até então desconhecida. 102 122 4.3 Classicismo e autonomia da arte O conhecimento científico do século XVIII, entretanto, leva à renovação dos fundamentos de todas e cada uma das ciências, questionando tudo o que se tinha como certo e definitivo, incluindo a tradição clássica na Arquitetura. A dualidade espacial do barroco já havia se manifestado desde o século anterior, ocorrendo o anticlassicismo na Pintura e na Escultura, a ambiguidade na Arquitetura e a manutenção do caráter clássico no Urbanismo – conforme explicitado no capítulo 2. Para Argan (2005), a cultura artística barroca se coloca como “grandiosa reconquista de uma autonomia que tem suas razões na própria história da arte e, portanto, também de um classicismo que não é mais obediência a um modelo, mas extrapolação do presente na memória do passado e na prefiguração do futuro”. (P. 171). O alcance e o valor do classicismo passam a ser explicados, portanto, em uma perspectiva histórica, diminuindo sua universalidade e passando as suas regras a ser consideradas como modelos variáveis, com a linguagem deixando de ser um valor absoluto para ser instrumento de comunicação. A perda do valor absoluto do classicismo leva à afirmação da autonomia da Arte e, em consequência, aos fenômenos do Neoclassicismo e do Romantismo. Os dois movimentos estão relacionados a duas grandes e distintas fases da História da Arte: o primeiro, à arte do mundo antigo greco-romano e à cultura humanista dos séculos XV e XVI; o segundo, à arte cristã da Idade Média, mais precisamente ao Românico e ao Gótico. Aparentemente divergentes, em ambos os movimentos está presente a ideia de autonomia da Arte, a responsabilidade do artista pelo seu agir e a aceitação da realidade histórica de seu tempo. Argan (1992) considera que a arte proveniente dos dois movimentos pertence ao mesmo ciclo de pensamento, sendo que “a diferença consiste sobretudo no tipo de postura (predominantemente racional ou passional) que o artista assume em relação à história e à realidade natural e social”. (P.12). Quanto ao aspecto das regras clássicas, elas são aceitas como modelos particulares, sobretudo pelo Neoclassicismo, indicando que os conhecimentos e atividades humanas – a despeito da fundamentação racional – são definidos de maneira particular. Argan (2005) esclarece que a arte neoclássica, por ser originária da cultura iluminista, compreende que o ser humano não é humano por ser racional, mas é racional por ser humano, “sendo a racionalidade a disciplina que o homem deu intencionalmente à sua ação e seu pensamento 123 e que realiza de tantas maneiras diversas nos diversos processos do pensamento e da ação”. (P.198). A razão não é, desse modo, uma entidade abstrata, mas um ente que deve dar ordem à vida prática e, portanto, à cidade como local e instrumento da vida social. A crescente complexidade da cidade, envolta nos problemas suscitados pelas rápidas transformações conjunturais, leva à invenção de novos tipos de edifícios. A variedade e a classificação dos edifícios segundo seu programa de necessidades, e os novos programas derivados da Revolução Industrial, acarretam a possibilidade de um controle tipológico da Arquitetura por meio das relações entre tipo e programa (PEREIRA, 2010, p. 187). Desse modo, a Arquitetura Neoclássica assume caráter fortemente tipológico, “em que as formas atendem a uma função e a uma funcionalidade racionalmente calculadas”. (ARGAN, 1992, p. 22). 4.4 Neoclassicismo e caráter tipológico O conceito de tipo é revisitado no âmbito das Revoluções Industrial e Científica pela necessidade de se explicar e sistematizar uma realidade marcada por grandes transformações, fazendo com que (re)apareçam classificações em gêneros de Arquitetura agrupados segundo determinados conteúdos: religiosa, civil ou militar; pública ou privada. Esses conjuntos de projetos são apresentados de modo que suas descrições e análises levem à revisão e ao restabelecimento de programas como praças, teatros etc. Tipo, explica Argan (2005), “é uma espécie de ‘média’ deduzida do confronto de todos os monumentos que têm entre si uma clara analogia formal ou funcional”. (P.136). O tipo exprime esquematizada uma experiência histórica que pode levar a uma ação concreta, prática, de uma nova construção103; presta-se para indicar as formas e belezas ideias, bem como as categorias classificatórias dos edifícios e suas qualidades expressivas. Os princípios clássicos encontram na ideia de tipo a possibilidade de sua materialização e do relacionamento com as noções de imitação, caráter e origem da Arquitetura. O significado de tal ideia conjuga o conceito de 103 Argan (2005, p 136) explica o conceito de tipo por meio de uma particularização: o tipo do templo redondo, que não corresponde a nenhum dos templos redondos conhecidos, mas é algo comum a todos. E não é um protótipo (ou modelo), mas uma dedução por comparação, da qual se deve partir para qualquer templo redondo que possa se enquadrar e se alinhar na série de templos redondos. 124 forma essencial e de tipo edilício, compreensão que remonta ao tratado de Vitrúvio 104 e que passa a fazer parte da doutrina acadêmica francesa dos finais do século XVIII. Na definição de um acervo disciplinar para as artes e a Arquitetura nesse período, destaca-se o arquiteto, escultor e acadêmico francês Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, intransigente defensor do ideal clássico. Quatremère remonta, por via de sua obra, aos abrigos primevos em busca da origem, do princípio “natural” da Arquitetura, encontrando na ideia de tipo a expressão deste princípio originário e que se relaciona com regras estáveis, verdadeiras e duradouras (PEREIRA, 2008, p. 312). Mediante sua atuação na École de Beaux-Arts de Paris105 ele define um corpo teórico contra o que julgava ser os abusos do Ecletismo e do Romantismo nascentes. Quatremère acreditava que tipos originários como a cabana primitiva constituíam uma retificação dos desvios e arbitrariedades introduzidas na Arquitetura de sua época106. Mesmo que a cabana primitiva não fosse necessariamente o germe da Arquitetura, ele compreendia que o modelo se converteu em um sistema teórico, 104 Em Vitrúvio, o Livro III apresenta as tipologias dos templos de acordo com suas elevações (capítulo 2) e intercolúnios (capítulo 3); o livro VI, capítulo 3, descreve os tipos de átrios das casas urbanas. 105 A École de Beaux-Arts de Paris sucedeu a Academie Royale de Beaux-Arts, estabelecida em 1648 e cujo Curso de Arquitetura foi implantado em 1671. A Academie foi criada pelo governo absolutista de Luis XIV (1638-1715), rei no período de 1643 a 1715, com o intuito de representar o poder oficial e responsabilizar-se por construções imponentes, retratos reais, registros de batalhas, monumentos, condecorações, medalhas e símbolos nacionais. Com a Revolução, as diversas academias reais criadas no território francês deram lugar ao Institut de France, instituição que tinha o propósito de alterar o sistema de ensino das artes plásticas, mas que na verdade não passou de uma restauração das velhas academias. Conforme Malacrida, a denominação École de Beaux-Arts só surge mesmo em 1863, quando Napoleão III concedeu independência do governo à instituição parisiense e faz a mudança do nome. A École de Beaux-Arts de Paris funcionou até 1968 e reabriu tempos depois sem o Curso de Arquitetura e com a denominação de École Nationale Supérieure de Beaux-Arts, mantendo os demais cursos de artes-plásticas – hoje chamadas de artes visuais pelo campo ampliado da multimídia. Ver MALACRIDA, Sérgio Augusto. O Sistema de Ensino Belas-Artes no Curso de Arquitetura da École de Beaux-Arts de Paris em sua tradição e ruptura: legado de saber e poder. Tese de Doutorado. São Carlos: UFSCar, 2010, disponível em <http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3365>. Acesso em: 31 jul. 2013. 106 Quatremère não apresenta a cabana como único tipo originário da Arquitetura, pois há ainda a caverna e a tenda. Os três tipos se desenvolveram, respectivamente, em sociedades de agricultores, caçadores e pastores. Associa a excessiva solidez da Arquitetura religiosa egípcia como evidência de sua derivação da caverna; a leveza da Arquitetura chinesa em madeira à tenda; e a posição intermediária da Arquitetura grega, à cabana. Quatremère, entretanto, considera o modelo da Arquitetura grega como o mais rico em combinações (Conforme estudo de Pereira, 2008, p. 48-49, com base no ensaio de Quatremère, De l’état de l’architecture Égyptienne, considérée dans son origine, ses príncipes et son goût, et comparée sous le mêmes rapports à l’architecture Grecque, 1803). 125 [...] indubitavelmente fundamentado no fato primitivo, mas que então o transformava em uma sorte de cânone ao mesmo tempo inventado e real, cânone ao qual podiam sempre ser referidas as modificações – mais ou menos necessárias ou prováveis – de formas já existentes, para assim se justificar a validade [...] ou para confirmar um novo uso. 107 Para Quatremère, o templo clássico grego é a cabana primitiva de madeira racionalizada, desenvolvida e imitada em pedra, sendo essa transposição “a causa principal do prazer que a arquitetura grega nos proporciona” 108 , pois o prazer da imitação é medido pela distância que separa o modelo de sua imagem. E assim como o tipo regulou as transformações da cabana em templo, deveria regular a concepção dos edifícios modernos, “pois neles estão as regras e os princípios que afastam a Arquitetura dos abusos” – conforme paráfrase de Pereira (2008, p. 331)109 sobre texto de Quatremère. O tipo da cabana seria, assim, a chave para a compreensão da possível relação entre passado e presente e meio capaz de reparar todos os desvios viciosos que a imitação sucessiva das obras de arte foi capaz de produzir. Distinguindo modelo de tipo, Quatremère descreve o último como “a ideia por trás da aparência individual do edifício, uma forma ideal, geradora de infinitas possibilidades, da qual muitos edifícios dissimilares podem derivar”. (PEREIRA, 2008, p. 324). O tipo não é, portanto, como o modelo, um objeto específico que pode ser copiado identicamente. Quatremère, entretanto, não estabelece uma oposição pura e simples entre as noções de tipo e modelo, nem enxerga nessas noções ações contrárias de imitar e copiar. Ele emprega, de forma recorrente – segundo análise de Pereira (2008) – o termo modelo para definir a imitação nas belas-artes em geral, entendendo-o como a “porção do reino da natureza, tanto moral, quanto física, que forma o domínio imitativo exclusivo a cada arte”. Deste modo, o tipo é visto na Arquitetura como uma construção histórica que coexiste com a mimese da Natureza, que é o modelo geral110. O retorno ao tipo e a imitação ideal da Natureza fariam com que a Arquitetura encontrasse a alternativa diante dos excessos então 107 108 QUATREMÈRE DE QUNCY. Dictionaire historique de l’Architecture, Paris, 1832, citado por Rykwert, 2003, p. 33. Citado por Rykwert, 2003, p. 53. Paráfrase extraída de Quatremère de Quincy, “Cabane”, Encyclopédie Méthodique: Architecture. Liège: chez Panckouke, Tome I, 1788, p. 386. 110 A Arquitetura, embora possa não imitar nada do real, tem a capacidade de expressar, por meio das formas e das relações de proporções, qualidades que a Natureza contém, como ordem, harmonia, unidade e variedade. O objetivo de imitação na Arquitetura é perseguido de maneira abstrata ou indireta: um templo grego, por exemplo, procurava imitar as proporções do corpo humano ou a funções aritméticas ou geométricas extraídas 109 126 praticados – o modo servil aos modelos, a insistência nas cópias literais que se convertiam em ornamentos e cenários, o abuso das convenções e o abandono das regras. Para Quatremère, a relação da Arquitetura antiga e a nova não era outra coisa senão a modificação do tipo, uma transformação conceitual requerida cada vez que um edifício é projetado (Figura 4.8). 1 2 3 Figura 4.8 – Retorno ao tipo École de Chirurgie, Paris, 1769. Jacques Gondouin (1769-1774). Exterior (1), planta baixa (2) e anfiteatro (3) Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacques_Gondouin_-_Ecole_de_Chirurgie.jpg (1) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EcoledeChirurgiePlan.jpg (2) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ecoleamphitheatre.jpg (3) Para Quatremère, essa obra é o exemplo “mais clássico” da Arquitetura do século XVIII. A composição articula a forma do pátio com peristilo ao anfiteatro, sendo este precedido de pórtico com frontão. A composição reconhece o tipo do ginásio grego, que era o local destinado à educação física e à educação intelectual. A ordenação jônica da fachada e do pátio, articulada à ordem coríntia do pórtico é, para Quatremère, conveniente ao monumento público dedicado à ciência e à educação (ver PEREIRA, 2008, p.327). de estruturas da Natureza. Essa compreensão pode ser vista em obras de Quatremère de Quincy, mais precisamente em Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans beaux-arts (1823), conhecido por De l’imitation. Ver Pereira, 2008. 127 Malgrado o caráter fortemente tipológico da nova Arquitetura, ou seja, do Neoclassicismo, Argan (1992) compreende que tal movimento “não é uma estilística, mas uma poética; prescreve uma determinada postura, também moral, em relação à arte e, mesmo estabelecendo certas categorias ou tipologias, permite aos artistas certa liberdade de interpretação e caracterização”. (P. 23). O ideal neoclássico não é, portanto, imóvel. Nessa direção, Argan destaca que Louis Étienne Boullée (1728-1799) e Claude Nicolas Ledoux (1736-1806) são os grandes fundadores da Arquitetura neoclássica, responsáveis por uma revolução efetuada, nas últimas décadas do século XVIII, na concepção das formas arquitetônicas (ARGAN, 2005, p. 197-198). A inquietante vontade de renovação da arquitetura de Boulée e Ledoux se valia do vocabulário clássico, mas os projetos eram desenvolvidos por meio de formas elementares desprovidas de ornamentação, que levavam ao domínio do austero.111 Essa “nova continuidade” propalada pelos dois arquitetos neoclássicos chega até Louis Kahn, depois de passar por Le Corbusier e outros, e ainda faz parte do debate sobre a Arquitetura, como o proposto aqui nesta pesquisa. Para Boullée e Ledoux, “o típico da Arquitetura é o projeto das formas tendo em vista a execução, ou seja, a operação de projetar” e, por, isso, a maior parte da obra de ambos consiste em projetos, que não são nem fantasias nem utopias, ainda que concebidos sem nenhuma esperança e possibilidades de realizá-los (ARGAN, 2005, p.199). Eles não projetam por meio de planos e seções, e sim por entidades volumétricas (Figura 4.9), expondo nos sólidos geométricos a síntese entre ideia e concretude, ação resultante de esquema tipológico que traz em si a possibilidade de variantes segundo as necessidades eventuais (ARGAN, 1992, p. 37). O processo projetual de Buollée e Ledoux com base no volume arquitetônico, ainda que esquemas tipológicos sejam utilizados, tem relação com o método proposto por Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), que procura liberar a Arquitetura das amarras impostas pelo tipo, conforme será visto no tópico seguinte. 111 A obra de Ledoux, de modo específico, recebe a crítica de Quatremètre, mais precisamente os projetos das barrières de Paris – 47 portas alfandegárias projetadas pouco antes da Revolução Francesa. Ledoux compõe as barrières utilizando variações tipológicas, que vão do templo grego aos esquemas palladianos, passando pelos portais. Quatremère entende que apenas o arco triunfal seria adequado ao tema e condena a submissão de elementos arquitetônicos “aos piores gêneros de tortura”. QUATREMÈRE DE QUINCY. “Barrière”. Encyclopédie Méthodique: Architecture, Tomo I, p. 216, citado por Pereira, 2008, p. 328. 128 1 2 Figura 4.9 – Forma como coisa em si 1. 2. Cenotáfio de Newton (c. 1780), desenho de arquitetura, Biblioteca Nacional, Paris. Étienne-Louis Boullée. Casa dos guardas campestres em Maupertuis, 1780, gravura, Biblioteca Nacional, Paris. Claude-Nicolas Ledoux. Fontes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Newton_memorial_boullee.jpg (1) http://theputnamprogram.files.wordpress.com/2012/11/ledoux-gardeners-dwelling.jpg (2) A mesma forma, como a da esfera, mudando o propósito da função, serve para manifestar conteúdos diferentes na obra de Boullée e Ledoux. A esfera é utilizada como uma forma típica da razão, artefato volumetricamente perfeito que se destaca no espaço. O desenvolvimento por meio de tema tipológico, como utilizado por Boullée e Ledoux nos referidos projetos, é uma das características da Arquitetura neoclássica, embora que nesses casos específicos não estejam explicitamente presentes elementos do classicismo arquitetônico. Isso porque o Neoclassicismo não é um estilo, mas um movimento que se contrapõe ao formalismo estilístico por meio do princípio tipológico, que é “a busca de conteúdos inerentes à forma do edifício como coisa em si, cuja função específica se insere num sistema de valores: a natureza, a razão, a sociedade, a lei”. (ARGAN, 1992, p. 37). 4.5 Durand e suas lições de Arquitetura Enquanto Quatremère faz a intransigente defesa dos sistemas tipológicos – que constituíam o repositório histórico da Arquitetura –, Durand defende o fim da mimese. Este desqualifica a cabana e o corpo humano como modelos para imitação, concluindo que as ordens clássicas não representam a imitação nem de um nem do outro e, por extensão, não constituem em absoluto a essência da Arquitetura. E acrescenta que o prazer que se espera do emprego das ordens e da decoração que delas resulta é nulo (PEREIRA, 2008, p. 328). Como professor e diretor da École Polytechnique112 de Paris, Durand enfrenta o ensino de Arquitetura como um problema social novo, cuja resposta pedagógica deve proporcionar ao estudante um método de projeto e construção para qualquer tempo, lugar e circunstância 112 Fundada em 1794, durante a Revolução Francesa. 129 (PEREIRA, 2010, p. 190). Suas Leçons d’Architecture113 são um método que procura liberar a Arquitetura das restrições impostas pelo conceito de tipo. Durand considerava que os sistemas tipológicos haviam se mostrados escassos, limitados e insuficientes para abordar a complexidade da Revolução Industrial. No princípio, a variedade de programas – mercados, teatros, bibliotecas, hospitais, prisões – é abordada desde os mesmo tipos, mas, a pouco e a pouco, a diferenciação de necessidades exige novas soluções tipológicas. À medida que a complexidade se acentua, a classificação em gêneros de arquitetura que caracteriza o tipo se mostra insuficiente, razão pela qual Durand condena os processos tipológicos. O método de Durand tem como pressuposto a ideia de que a finalidade maior da Arquitetura é a utilidade, que é resolvida, em sua associação com a solidez, pela composição arquitetônica. O método, que serve tanto para aprendizagem quanto para a prática, é compreendido por três etapas (PEREIRA, 2008, p. 329): a) descrição dos elementos de arquitetura (piso, paredes, colunas, telhados – que definem os volumes; portas, janelas, escadas – que permitem a comunicação com outros volumes), que passam a ser os elementos de composição; b) associação, entre si, dos elementos de arquitetura segundo as exigências distributivas dos vários temas; e c) estudo de “projetos exemplares”. Pelo método de Durand, o volume arquitetônico tem limites físicos e relações com outros volumes definidos pelos elementos arquitetônicos, que são conhecidos por uma prévia decomposição. Pelo conhecimento e domínio desses elementos – os elementos de composição – chega-se à composição arquitetônica, que é o todo onde as partes, antes indiferentes, adquirem sentido próprio. Combinando os distintos elementos entre si, deles se obtêm os recintos primários (cômodos, pórticos, pátios), que podem, por sua vez, se integrar em um conjunto mais amplo. Começa-se – segundo descreve Durand – pelo 113 Em referência à obra Précis des Leçons d’Architecture donnés à l’École Royale Polytechinique, Paris, 18021805. 130 conjunto, continua-se por suas partes para então se examinar quais são os cômodos principais e os que lhes são subordinados; quais são os cômodos que devem se aproximar ou se distanciar entre si e determinar, em consequência, seu terreno e seu tamanho (Figura 4.10). A composição se dá por adição (Figura 4.11), por meio de uma retícula cartesiana na qual os eixos são responsáveis pela organização do projeto, fixando, conforme Pereira (2010, p. 190-191), [...] as relações entre as partes, a posição das diversas áreas, o traçado das paredes e colunas e, estabelecendo hierarquias organizativas e espaciais que permitem o travamento das partes do edifício com formas elementares e proporções padronizadas que limitam o arbítrio do projetista. 1 3 Traçado das paredes Número e localização das partes principais 5 2 Número e localização das partes secundárias Disposição das partes acessórias 4 Colocação das colunas Figura 4.10 – Composição arquitetônica: caminho a ser seguido Lâmina de Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des Leçons d’Architecture donnés à l’École Royale Polytechinique, Paris, 1802-1805 (com intervenção gráfica do autor) Fonte: http://www.asociaciontemenos.org/pics/cl/010/precislamina21.jpg Caminho a ser seguido na composição de um projeto qualquer pelo método de Durand: partes principais e secundárias, paredes e colunas. O centro da sala principal é definido pelo encontro de dois grandes eixos e o centro das demais salas pela interseção de eixos secundários. Após a indicação do número e da localização das partes, procede-se à disposição das partes acessórias. 131 Figura 4.11 – Retícula cartesiana Lâmina de Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des Leçons d’Architecture donnés à l’École Royale Polytechinique, Paris, 1802-1805 Fonte: http://www.studyblue.com/notes/note/n/12neoclassicism-/deck/6366463 Edifícios ordenados no plano horizontal por eixos de malhas imaginárias, com intervalos regulares. Uma vez ordenado pela retícula cartesiana, é atribuído um caráter ao edifício por meio de proporções e elementos arquitetônicos determinados pelas ordens clássicas. O método de Durand é uma reação à estrutura platônica de tipos ideais de arquitetura, uma procura pela aplicação do rigor do método científico aos programas edificatórios. É, para Pereira (2010), um método de cunho aristotélico, pois busca as causas dos fenômenos e a redução desses mesmos fenômenos a um pequeno número de princípios explicativos. Durand, como seu mestre Boullée114, fundamenta a forma na Geometria, mais precisamente no emprego de figuras simples (círculo, quadrado, esfera, paralelepípedo, cubo), justificado pela economia e simplicidade. Nesse processo, um programa arquitetônico único admite soluções compositivas e formais múltiplas, possibilitando “o ecletismo e a independência entre o conjunto estrutural e a linguagem dos elementos”. (PEREIRA, 2010, p. 191). Todas 114 Durand trabalhou como desenhista de Arquitetura no escritório de Boullée e seguiu o exemplo de seu mestre nas especulações teóricas sobre Arquitetura. 132 essas ideias tiveram grande aceitação durante o século XIX, quando muitos dos exemplos de combinação definidos por Durand se fizeram modelos de traçados arquitetônicos. Para Corona Martínez (2000, p. 21), tal método não representa uma inovação revolucionária, pois era bem mais uma sistematização de práticas projetuais já em vigor, caracterizadas pela dissolução progressiva dos laços da tipologia tradicional. De qualquer modo, Corona Martínez considera que o método recomendado por Durand – projetar as plantas dos edifícios em papel quadriculado – reflete ideais igualitários próprios de um incipiente funcionalismo, uma vez que cada quadrado do papel equivale aos demais: sobre ele se pode colocar o espaço mais importante ou o mais insignificante; e a tendência em considerar o agrupamento de componentes relativamente autônomos se mostra como um traço do nascente pensamento da era industrial. A estruturação por componentes se mostrará essencial para a reprodutividade do processo de produção, assim como a correlação entre homens e máquinas. 4.6 Metodologia, tipologia e academicismo Na época do Neoclassicismo, atribuía-se grande importância à formação cultural do artista, a qual se dava em escolas públicas especiais, antes chamadas de academias. A formação prática se consolidava por meio de um conjunto de regras e a invenção consistia na escolha do argumento e das linhas de composição. No âmbito das escolas de Belas-Artes, que reconhecia a autoridade dos antigos, a invenção operava por via da mimese. A ideia de tipo constituía uma das regras da mimese arquitetônica, como ocorria na École de BeauxArts de Paris, conforme visto em Quatremère de Quincy. Na École Polytechnique e com Durand, a mimese é desqualificada e, em contrapartida, é proposto um método que questiona a eficácia da sistemática tipológica. Apesar do estabelecimento da dualidade entre a École de Beaux-Arts e a École Polytechnique, Pereira (2010) compreende que a Arquitetura do século XIX se estabelece pela síntese dialética entre tipologia e metodologia. A origem do sistema está na ênfase tipológica, mas as suas insuficiências aceleram a síntese com a metodologia proposta por Durand. A totalidade implícita no conceito de tipo dá lugar a versatilidade e flexibilidade das partes ou recintos por meio das possibilidades de combinação dos elementos arquitetônicos (PEREIRA, 2010, p. 192). Pela técnica de definição 133 das partes proposta por Durand, os conceitos de composição se reduzem às ideias de eixo, massa, parte e projeto. O eixo e suas diversas combinações definem a ordem planimétrica do edifício, a massa e sua combinação hierárquica configuram a ordem volumétrica, enquanto o conceito de parte ou recinto abre um amplo repertório de possibilidades. Para que o projeto resultante da composição não seja um simples problema de organização, se incorporam à metodologia de Durand conceitos prévios estabelecidos por Quatremère, tais como decoro, linguagem e caráter próprio,115 dando lugar ao sistema de projetação acadêmica (PEREIRA, 2010, p. 193). O academicismo estava centrado em um domínio instrumental do que se entendia por arquitetura e cujas características relevantes são destacadas por Corona Martínez (2000, p. 22-27): a) caráter dedutivo do projeto, que toma partido de uma disposição geral de volumes, sem levar em conta um estudo das necessidades do tema designado, tendo em vista a inexistência de programas arquitetônicos detalhados; b) adestramento para a irrealidade, pois o projeto não é estabelecido para um terreno real, tão pouco para um programa de necessidades específico, que só aparece depois da definição do volume. Nesse sentido, há uma supervalorização da destreza gráfica; c) inexistência ou atraso do ensino da construção, enquanto na realidade prática está sendo desenvolvida a arquitetura do ferro. Os estudantes de arquitetura não consideram verdadeiramente as necessidades construtivas, limitando-se a deixar 115 O decoro (ou conveniência) pode ser compreendido como a vontade de encontrar uma correspondência entre a linguagem e a identidade reconhecível dos edifícios e seus elementos, regendo a passagem entre as formas técnicas e arquitetônicas. O caráter próprio, por sua vez, é abordado ao longo do século XIX sob vários aspectos, entre eles a forma e a história. A exigência do caráter é, por um lado, a garantia contra a anarquia formal, e, por outro, o entendimento da História como meio capaz de outorgar caráter à Arquitetura. A essas possibilidades, Pereira (2010, p. 193) sintetiza a questão: “no sistema beaux-arts o desenvolvimento de um tema arquitetônico consiste na atribuição de caráter à composição, possibilitando certo controle tipológico da arquitetura, mas permitindo uma enorme variedade estilística”. 134 espessuras nas paredes nas plantas e cortes para que ali caibam os elementos de sustentação; d) a elegância gráfica dos traçados e a submissão à simetria têm muito mais valor do que a praticidade das distribuições; e) a solução básica para a composição de um edifício monumental em terreno sem restrições é, em planta, o enfileiramento de cômodos ao longo de dois eixos que se cortam em ângulo reto em um espaço central principal, com o todo contido no interior de um retângulo; e f) após a definição da planta, que é originária da disposição de massas ou volumes estabelecidos por esboço, o projeto é desenvolvido seguindo o rigor formal dos estilos ou do Ecletismo e a desconsideração dos problemas estruturais. A planta, mesmo sendo determinada após os esboços de volumes, tem primazia projetual por motivos de praticidade no domínio do objeto. Fachadas alternativas podem ser idealizadas para uma mesma disposição de planta. Ao longo do século XIX e início do século XX vão surgir diversas sistematizações com a intenção de explicar a ordem compositiva do sistema beaux-arts, que se tornou muito influente na estrutura docente europeia e estadunidense. Entre os principais textos encontram-se Entretiens sur l’Architecture (1863), de Eugéne-Emamnuel Viollet-le-Duc (1814-1879), e Éléments et théorie de l’Architecture (1902), de Julien Guadet (1834-1908). Viollet-le-Duc aborda a questão projetual, enfatizando a necessidade de a composição ser encaminhada do geral para o particular, assim como preconizava Durand. A ideia estruturante geral, a ordem simplificadora que nasce da mente do arquiteto, deve surgir da planta, que é por onde, para Viollet-le-Duc, começa o projeto. Da planta se deduz o resto, pois nela está a organização dos espaços que o programa de necessidades requer. A ideia dominante da planta reproduz-se nas elevações e também indica as partes que devem ser enriquecidas e aquelas que hão de ser suprimidas. As “partes” são o que Viollet-le-Duc denomina de “os diversos serviços” que o edifício projetado deve conter, correspondendo aos “espaços e seus agrupamentos” expressos nas Leçons d’Architecture de Durand. 135 Todo esse processo se desenvolve passando-se por diversos arranjos gráficos, em que se trocam inúmeras vezes as disposições em planta. Encontrada a planta, o edifício, diz Violletle-Duc, eleva-se em seu espírito e se vê como será construído (CORONA MARTÍNEZ, p. 1718). Guadet, por sua vez, procura unificar os processos dos sistemas beaux-arts anteriores com a intenção de integrá-los em um todo, exercendo intensiva influência sobre as escolas de Belas Artes da primeira metade do século XX. Ele foi o último grande sistematizador acadêmico e “procurou estabelecer uma abordagem normativa da composição de elementos tecnicamente atualizados e arranjados, na mediada do possível, de acordo com a tradição da composição axial”. (KENNETH, 2008, p.11). Foi com o ensino de Gaudet na École des Beaux-Arts de Paris e com sua influência sobre seus discípulos Auguste Perret (18741954) e Tony Garnier (1869-1948) que, conforme Kenneth, “os princípios da composição ‘elementarista’ clássica passaram aos arquitetos pioneiros do século XX”. (2008, p. 11). 4.7 Modernismo e composição Diversas obras publicadas nas primeiras décadas do século XX ilustram que a ideia de composição, herdada da tradição acadêmica, foi assimilada pelo modernismo nascente. Duas dessas obras são destacadas por Colquhoun (2004): The Principles of Architectural Composition (Londres, 1924) e Modern Architetural Design (Londres, 1932), ambas do arquiteto inglês Howard Robertson (1888-1963). A mensagem do primeiro livro “é que existem regras de composição fundamentais em arquitetura que são independentes de estilo. Os estilos têm valor relativo: dependem das revoluções do gosto. Os valores da Arquitetura, ao contrário, são permanentes”. (COLQUHOUN, 2004, p. 54-56). Robertson – continua Colquhoun – agrupa esses valores em tópicos como unidade, composição de massa, contraste, proporção detalhada, escala, composição do plano, relação entre plano e elevação – categorias que se fundamentam na teoria clássica e no ensino da École des Beaux-Arts de Paris, onde ele havia estudado. A maioria dos exemplos contidos no livro é sobre construções tradicionais, no entanto – conforme ainda Colquhoun – existem certas similaridades entre os argumentos de Robertson e os de Le Corbusier contidos no livro Por uma Arquitetura. Nessa obra, Le Corbusier vê os traçados reguladores das composições dos 136 edifícios como ordenamento e clareza da criação arquitetural e ideia que vem desde o começo da Humanidade. “Não existe esta coisa chamada ‘homem primitivo’, existem apenas meios primitivos. A ideia é constante, potente desde o início”, acentua Corbusier (2000, p. 47). Em seu segundo livro, Robertson utiliza exemplos de edifícios “modernos” e um tom cautelosamente vanguardista para mostrar que a aplicação dos princípios universais da Arquitetura não impede a existência de uma “nova arquitetura”. (COLQUHOUN, 2004, p. 56). Os dois livros de Robertson mostram, em síntese, o papel da composição no intervalo de uma posição claramente classicizante para uma de cunho modernista. Numa transposição desse debate para o Brasil, percebe-se a convivência harmônica entre tradição acadêmica e modernidade na Arquitetura moderna brasileira em seus anos iniciais e na maturidade dos anos 1940-1960. Lúcio Costa (1962), ideólogo e participante ativo do movimento modernista nos referidos períodos, descarta o discurso da ruptura com o passado, insistindo em dois pontos: de um lado, a questão essencial da composição arquitetônica; do outro, as considerações de ordem técnica e programática. As últimas são absolutamente autônomas em relação às tradições arquitetônicas do passado. “Quanto à primeira, prende-se a nova arquitetura às que já passaram – indissoluvelmente”. (P. 22). Lúcio Costa vê a Arquitetura moderna distinta das anteriores em seu sentido e forma, mas guiada por aquilo que elas possuiam de permanente: seus princípios e leis. Um bom exemplo do uso desses princípios na nascente Arquitetura moderna brasileira é o projeto dos irmãos Roberto para o Aeroporto Santos Dumont (1937-1944), do Rio de Janeiro, obra que figura nesta pesquisa como um estudo de caso (como pode ser visto no Capítulo 5). Na composição do Aeroporto é possível perceber o uso de regras clássicas para expressar sua modernidade, refletindo a formação acadêmica de Marcelo e Milton Roberto no Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA) do Rio de Janeiro. Apesar dessas tangíveis ligações da composição com o modernismo, havia intenso antagonismo da vanguarda europeia com origem no movimento romântico, que defendia a liberdade individual para se conceber uma obra de Arquitetura. Para Montaner, o espírito insatisfeito do homem moderno encontrou na rebeldia do artista romântico seus meios de expressão. O precedente – continua Montaner (2002) – era oriundo “dos poetas românticos e dos arquitetos revolucionários como Boullée, Ledoux e Lequeu, que se autoencarregavam 137 projetos utópicos” (p. 64) e teve continuidade e fertilidade, no princípio do século XX, nos ambientes cosmopolitas de cidades como Amsterdã, Berlim, Londres, Paris ou Viena. A ideia de se pensar composição como um todo formado por partes que de alguma maneira já são conhecidas, ou como um mecanismo de partes funcionalmente inter-relacionadas e que podem, a princípio, ser destacadas e estudadas individualmente, foi explicitamente rejeitada pelos românticos. Considerava-se superada a concepção da obra de arte como um objeto estático e acabado, que devia seguir cânones imutáveis. O conceito de concepção arquitetônica que surge do conflito entre as tradições clássica e romântica é aquele que tem a tendência em compreender a construção como um sistema aberto e indivisível – conforme derivação do pensamento de Colquhoun (2004, p. 64). Nessa linha, o modernismo utiliza a composição como ideia de arranjo espacial definido por técnicas de desenhos, mas compreendendo a concepção arquitetônica como algo inerente ao próprio idealismo do movimento, ou seja, a indivisibilidade tanto da obra arquitetônica quanto do progresso cultural e técnico. Os procedimentos compositivos levam em conta o conceito de sistema aberto, onde está implícito – como expresso no início deste capítulo – um alto grau de liberdade nas relações entre as partes, com infinitas possibilidades de combinações de elementos. Dissolver-se-ia, deste modo, o sistema fechado de composição clássica para dar lugar a um sistema em que as leis compositivas universais não teriam mais vez. O sistema de composição adotado em inúmeras manifestações arquitetônica da primeira metade do século XX foi o encademento de sucessivos níveis agregativos, conformados pelas repetições de mínimos funcionais. Cabral (In: DUARTE et al., 2007) lembra que “as experiências dos primeiros CIAMs constituem um testemunho claro da formação da cidade a partir de um processo aditivo na cultura moderna”. (P.400). Cabral assevera que a aproximação ao problema do habitar na cidade se faz por meio de sucessivas escalas de intervenção: “da célula mínima ao edifício, do edifício à cidade, da cidade ao território”. (P.400). A questão de escala se torna, desse modo, um problema de composição e projeto na modernidade funcionalista, sendo resolvida por meio da organização de níveis hierarquicamente articulados. A célula mínima é um habitáculo cotidiano, como o banheiro e a cozinha, e que está atrelada à mecanização, que organiza os processos de trabalho 138 ligados a tarefas domésticas como a limpeza e a cocção. Pode ser , também, um quarto de internação de um sanatório, que na configuração dos níveis de agregação, liga-se a ala de pacientes, que, por sua vez, se articula com o edifício total, conforme visto no Sanatório em Palmio, de Alvar Aalto (1898-1976), apresentado na figura 4.12116. Pode ser, ainda, um bairro, pois mesmo sendo um nível de agregação por si, pode ser visto como um mínimo funcional com relação ao conjunto da cidade. Os elementos mínimos funcionais, seja no edifício, seja na cidade, são relacionados entre si de maneira seriada, repetitiva. A sucessão de células, entretanto, não enseja sentido de conjunto; a repetição de células-dormitório, por exemplo, não cria um espaço habitacional. O que produz sentido de conjunto é a aglutinação de elementos repetitivos com singulares (PEREIRA, 2010, 238), conforme se pode observar na obra da figura 4.13. Há de se considerar, entretanto, o fato de que muitos edifícios modernos não podem ser abordados por esse processo de composição. Existem edifícios não resultantes da aglutinação de elementos repetitivos com elementos singulares. Muitos deles são centrados em um elemento unitário, como as salas de espetáculo ou os centros de convenções, havendo sidos projetados com ênfase em suas singularidades. 116 Aalto não concebeu o edifício no âmbito de um puro mecanicismo funcional, pois sua obra é pautada por um corpo amplo de princípios. O longo bloco de seis andares do sanatório, definido por uma célula mínima que é o quarto de internação, foi implantado no terreno com uma minuciosa atenção para as visuais da paisagem e ao controle e entrada de luz, no inverno e no verão. Articulados ao longo bloco estão os elementos “de serviço”: corrredores, a ala e a sala de estar dos médicos, e a ala das enfermeiras. “Cada função era expressa de uma forma levemente distinta, e deslocada conforme a topografia local”, diz Curtis (2008, p.343). O edifício, entretanto, serve como exemplo de composição concebida segundo o processo de adição iniciado por uma célula mínima, conforme mostrado na figura 4.12, na página seguinte. 139 Figura 4.12 – Níveis de agregação Sanatório para Tuberculose de Paimio, Finlândia, 1929-1933. Alvar Aalto Célula (1), ala de pacientes (2) e edifício total – planta do 2° pavimento (3) Fonte: WESTON, 2011, p. 67 Os espaços para abrigar as diversas funções do estabelecimento foram definidos por um processo de adição iniciado por uma célula mínima, que é o quarto de internação (1). Agregando-se células mínimas, forma-se a ala de pacientes (2), que, por sua vez, se articula com o edifício total (3). 140 3 Figura 4.13 – Sentido de conjunto Pavilhão Suíço da Cidade Universitária de Paris, 1931-1933 (construção). Le Corbusier Planta do térreo (1), planta do pavimento tipo (2) e volumetria (3) Fontes: WESTON, 2011, p. 71 (1 e 2) e http://es.wikiarquitectura.com/images/d/dc/00sui.jpg (3) A aglutinação de elementos singulares com elementos repetitivos produzindo sentido de conjunto no Pavilhão Suíço. O acesso e elementos de uso comum são observados no térreo (1), enquanto os elementos repetitivos se encontram no pavimento tipo (2) Em ambas as possibilidades projetuais – seriada ou unicamente singular – existe, obviamente, a necessidade de articulação das partes por meio de circulações. No encademento de sucessivos níveis agregativos, entretanto, conformados pelas repetições de mínimos funcionais, a rede de circulação adquire importância maior no processo compositivo. Corona Martínez (2000, p. 31) enxerga na rede de circulação a estrutura básica de muitos brilhantes exercícios de composição arquitetônica do século XX. O conceito relaciona-se com a distribuição, termo que se refere à disposição das partes em um espaço unificado. A distribuição de múltiplos recintos enseja a competitividade pela proximidade com ambientes singulares ou pelo perímetro externo da edificação, causando a competição com a acessibilidade. Ainda na comprensão de Corona Martínez, o conceito de distribuição eleva a circulação a uma categoria de elemento de composição especial, criada para cumprir o requisito da acessibilidade, assim como o requisito da privacidade. As dificuldades de distribuição, que crescem com o aumento do número de relações, levam à hierarquização e à diferenciação das circulações. Desse modo, o edifício fica “subordinado a uma rede de 141 circulação interna – o principal componente a ser projetado – e das áreas de uso anexos desta rede, como locais estrategicamente situados em seus diferentes percursos.” (CORONA MARTÍNEZ, 2000, p. 30). Corona Martínez qualifica a composição fundamentada na distribuição como “aditiva”, contraposta à composição “subtrativa”, na qual a determinação das partes para os variados usos é feita dentro de um envoltório, como o de uma sala de espetáculo, o que limita consideravelmente a possibilidade da utilização da rede distribuitiva como orientadora da conformação do edifício. Corona Martínez considera a composição aditiva mais afeita à arquitetura que ele chama de “contemporânea”, mas que há, nesta mesma arquitetura, numerosos exemplos de composições subtrativas e também de outras derivadas da combinação das duas possibilidades. 4.8 Sistemas fundamentais dos mecanismos de composição Sintetizando as considerações histórias e conceituais sobre os mecanismos de composição e de transmissão de conhecimento, é possível detectar – conforme aponta Agrasar Quiroga (2009, p. 4) – a existência de quatro sistemas teóricos e práticos fundamentais ao longo da História da Arquitetura (da Grécia à modernidade do sécuo XX): a) as sucessivas interpretações dos códigos clássicos; b) a codificação construtiva com implicações formais (com auge na Idade Média); c) os padrões tipológicos; e d) a metodologia moderna de células repetitivas, conformadas pelas repetições de mínimos funcionais. Cada um desses grandes sistemas – que necessariamente não excludem um do outro, havendo contaminação entre si – é resumido por Agrasar Quiroga (2000, p. 4-5) do modo como se segue: a. a sistematização eficaz da linguagem clássica, com a definição de um número limitado de elementos de composição, claramente definidos entre si e que gerou, da Grécia Antiga ao Neoclassicismo, uma ferramenta teórica de projetação de grande 142 capacidade e êxito. A estrita observância do cânone ou sua transgressão constituem o impulso teórico essencial da produção arquitetônica de vários períodos históricos; b. o conhecimento dos recursos construtivos e sua codificação, intensamente assentados no mundo romano tardio, naturalizado na Idade Média europeia como um sistema de controle do conhecimento arquitetônico. A construção de elementos portantes, de fechamento e de coberta, estabelecidos como respostas formais, colocavam em um ponto ambíguo a diferenciação entre teoria e projeto, ante a inexistência deste último. As formas codificadas não eram compreensíveis sem a materialidade de seus processos construtivos, firmemente estabelecidos; c. a tipologia como mecanismo de compreensão e elaboração do projeto, que adquire uma formulação teórica no contexto da Ilustração. A ideia de se classificar organismos históricos respalda o pensamento de Quatremère de Quincy, que propõe o tipo como instrumento de análise e conhecimento da Arquitetura. A Arquitetura historicista do século XIX definiu os seus valores funcionais, vinculando tipo e uso para servir aos interesses arquitetônicos da época. O tipo implica um fluxo contínuo e evolutivo no processo histórico, que resultou especialmente incômodo para o Movimento Moderno (a partir da segunda década do século XX), que estava empenhado na anistoricidade de suas propostas e na eclosão de uma nova linguagem. Isto significou o abrupto abandono de uma das mais poderosas e influentes ferramentas teóricas com a qual contou a Arquitetura; e d. o sistema metodológico adotado pela Arquitetura do Movimento Moderno, no qual o encademento de sucessivos níveis agregativos, conformados pelas repetições de mínimos funcionais, constituiu um mecanismo eficaz de composição arquitetônica e de aprendizagem do projeto. As grandes realizações dos mestres, também aquelas em que a metodologia repetitiva não se aplicava, permanenciam como arquétipos referenciais que iluminavam novas arquiteturas. O Pavilhão Alemão em Barcelona, de Mies van der Rohe, a Ville Savoye, de Le Corbusier, ou a Bauhaus Dessau, de Walter Gropius, adquiriram um padrão de valor referencial arquetípico com o qual se mede a produção arquitetônica moderna. 143 4.9 Composição e contemporaneidade Nesses grandes sistemas teóricos, excluídas as codificações construtivas das guildas medievais, estão implicitas as ferramentas projetuais tradicionais que Agrasar Quiroga considera essenciais: a linguagem, o tipo e o arquétipo. A questão é saber se a Arquitetura contemporânea, com sua pretensa complexidade, pode ser analisada por meio dessas ferramentas. Na reação contra o Movimento Moderno, o sistema tipológico, por exemplo, é revisitado, na década de 1960, por Aldo Rossi, que, na busca por uma identidade para a Arquitetura, vê na tipologia das construções a determinação da forma urbana e dos elementos da cidade. Rossi vincula à forma urbana as preexistências históricas, concebendo a cidade como arquitetura, recuperando o conceito de tipo na estruturação dos espaços urbanos. A contribuição de Rossi não é só teórica, pois o seu pensamento é posto em prática por meio de suas edificações. Ele forma, juntamente com Carlo Aymonino, Giorgio Grassi e Vittorio Gregotti, um grupo de vanguarda denominado Tendenza, por meio do qual concebem diversos projetos na década de 1970. Para Agrasar Quiroga, a Tendenza italiana recuperou efetivamente o tipo como instrumento de análise da cidade e da Arquitetura, porém, significativamente, a cidade interpretada desde o tipo é a cidade histórica. Rossi nunca se refere à cidade moderna, e a arquitetura projetada com suporte nesta posição teórica utilizou, com nostalgia, as formas do passado, convenientemente estilizadas (AGRASAR QUIROGA, 2009, p. 6). Deste modo, o tipo se mostraria uma ferramenta teórica incapaz de exprimir muitas das novas experiências arquitetônicas, incluindo as mais recentes, que não estariam dispostas a se submeter ao controle formal oriundo da fundamentação tipológica. Com Louis Kahn, a linguagem clássica está presente em sua proposta revisionista de contraposição às ideias de rupturas com a tradição. Em seu processo de projetação, os elementos do passado ressurgem mediantes releituras da forma, que é definida antes de se resolver o organograma funcional. No arranjo funcional, Kahn diferencia aquilo que é fixo do variável, do servido e do serviço (ou servente), concentrando a articulação e organização dos espaços servidores (torres de escada, de elevadores e de serviço) em torno dos espaços servidos. Ele aplica nesse processo o esquema circulatório com base na distribuição descrito anteriormente por Corona Martínez, reforçado pela marcante separação entre os espaços 144 fixos e variáveis. Quanto ao entendimento de que a História deve ser vista como fato gerador da forma, ele encontra ressonância – ao longo da década de 1960 – no pensamento desenvolvido por historiadores e críticos, como Giulio Carlo Argan, Lewis Mumford e Leonardo Benevolo, que propõem a recuperação da cidade histórica e a consequente revisão crítica da História da Arquitetura Moderna. As concepções de Kanh têm como amparo histórico o classicismo, razão pela qual os espaços produzidos tendem a ser de cunho platônico (fechados, estáticos, atemporais), havendo a sensação de arcaísmo mesclado aos meios modernos representados pela estrutura e pelos materiais. Em Venturi, as manifestações arquitetônicas do passado eram exploradas como fenômenos plásticos fragmentados. O seu método de abordagem consistia em analisar numerosas fotografias e representações gráficas de obras antigas, populares ou eruditas, para ilustrar certa complexidade e contradição que seria necessária à Arquitetura. Negadas pelos arquitetos modernos “ortodoxos”, a complexidade e a contradição para Venturi são fontes da ambiguidade perceptiva e de suas tensões117, que possibilitam afetar o caráter de um projeto. As obras e o livro manifesto de Venturi, entretanto, parecem muito mais abrir caminho para um novo ecletismo do que enriquecer a linguagem do projeto moderno. Tiveram a virtude de fomentar a discussão sobre a forma arquitetônica, mas não levaram a um consenso de ideias em torno da revisão do projeto moderno e da complexidade na Arquitetura. Assim como Kahn, os espaços das obras de Venturi eram propensamente platônicos, embora que a rejeição à “caixa neutra” suavizasse o aspecto estático das construções. No caminho em direção à década de 1970, e falando de maneira geral, o formalismo platônico se mantinha predominantemente como escolha projetual, embora que muitas vezes concebido como junção de fragmentos, levando a uma combinação de significado incerto. Essa fragmentação marcou o fenômeno genericamente chamado de “PósModernismo”, que se baseava no recurso da colagem de elementos compositivos tradicionais e também do modernismo – como já se havia divisado na obra de Venturi. A 117 Venturi (2004, p.13) compreende que um elemento arquitetônico pode ser percebido como forma e estrutura, textura e material, ou seja, por meio de relações oscilantes, complexas e contraditórias, que são fontes da ambiguidade e da tensão característica do meio de expressão arquitetônica. 145 fragmentação, entretanto, era utilizada como recurso compositivo por diversas tendências, como em projetos de Frank Gehry do final da década de 1970. Um desses projetos é a Casa Spiller (1979), em Venice, Califórnia, onde Gehry reage à desordem urbana por meio da fragmentação, mas sem recorrer à referências históricas (Figura 4.14). 1 2 Figura 4.14 – Fragmentação Casa Spiller, Venice, Califórnia, USA, 1979. Frank Gehry Fonte: http://www.bluffton.edu/~sullivanm/gehryca/spiller.html (1e2) Usando material de construção barato, como o tapume de metal corrugado que reveste a obra, Gehry procurava se expressar para além das estruturas dogmáticas da modernidade, utilizando a fragmentação como meio de explorar as ambiguidades de um mundo cada vez mais confuso. Outras manifestações se pautavam pela configuração de espaços fluidos, aristotélicos, distantes da linguagem clássica da Arquitetura e da fragmentação. É o caso do Edifício Willis Faber Dumas (1975), em Ipswich, Inglaterra, de Normam Foster, que sugere novos territórios expressivos como ampliação da herança da Arquitetura moderna. Com planta curva para se adequar ao terreno, o Willis Faber Dumas se valia – como de resto outros projetos de Foster do período – da aparência de um mecanismo de precisão em resposta à nova era tecnológica (Figura 4.15). 1 2 Figura 4.15 – Fluidez Edifício Willlis Faber Dumas, Ipswich, Inglaterra, 1975. Norma Foster Fonte: http://www.marcomarcucci.com/Foster/notte_willisfaber&dumas_headquarters.jpg (1 e 2) Com sua ondulante fachada de concreto e vidro reflexivo, o edifício reflete o entorno durante o dia (1) e permite, à noite, a vista do interior e de suas atividades (2). Representava uma extensão da ala tecnológica do movimento modernista, embora menos utópico, mas guardando o mesmo imaginário mecanicista. Norma considera a obra um edifício festivo, em contraste com o clima pessimista da década de 1970 na Grã-Bretanha. 146 Fazendo-se um recorte histórico em meados da década de 1970, observar-se-á coexistência de várias crenças com linguagens variadas, do cultivo do arcaico às manifestações higt-tech (CURTIS, 2008, p. 590). Não houve, pois, naquela década, uniformidade de premissas projetuais e formais, sendo difícil apontar um movimento como mais importante. A abordagem crítica dos espaços produzidos na década de 1970 e nos anos subsequentes, entretanto, pode ser unificada pela observação da dualidade substancial versus acidental, proposta por Virilio, ou pela lógica espacial derivada do espaço de fluxos e sua oposição ao espaço de lugares, conforme a compreensão de Castells, embora muitos dos arquitetos sempre considerem suas obras como espaços de lugares. A organização da sociedade em torno da produção e difusão de imagens e informação intensificou a condição de instabilidade, fluidez ou desconstrução da expressão arquitetural, contrapontodo-se à atidude platônica, que até então havia prevalecido. Era posto em xeque o mecanismo de composição arquitetônica de encadeamento de sucessivos níveis agregativos, conformados por repetições de células mínimas, adotado pelo Movimento Moderno; bem como as grandes realizações de Le Corbusier (em sua fase inicial), Mies van der Rohe e Walter Gropius, que deixavam de ser arquétipos-referências para muitos arquitetos. O cubo modernista era desmontado e difundia-se a possibilidade de novas experiêncais geometricas e espaciais, incluindo as provenientes da Geometria não euclidiana, embora conceitualmente isso não fosse absolutamente novo. As vanguardas da primeira metade do século XX já haviam manipulado a abstração, a fluidez e a transparência, o que significou um retorno à concepção aristotélica da forma. O que há de novo em termos projetuais e formais é a crença de que as transformações relacionais provocadas pelos meios digitais podem levar à “liquefação” extrema da Arquitetura. O que antes era construtivo, material e estável por excelência passa a ser polimorfo, retorcido, desconstruído, “liquefeito”. A forma, aparentando ter vontade independente de seus produtores, é estabelecida como um novo fetiche em meio às técnicas digitais e a novas maneiras de organização dos canteiros de obra (ARANTES, 2012, p.17). O capital financeiro-digital – que compõe o ciclo econômico do final do século XX e começo do século XXI – seleciona determinados arranjos formais voltados à Arquitetura e delimita o número de arquitetos-estrelas. A mídia e as instituições elitistas do campo da Arquitetura cumprem papel decisivo na seleção rigorosa de um número restrito de vedetes, 147 sejam edifícios, sejam arquitetos. Essas obras-vedetes podem ser de exceção, mas também podem resultar uma nova fase de percepção, produção e consumo do fato arquitetônico, pela possibilidade de terem modificado alguns dos principais fundamentos dos ciclos anteriores (ARANTES, 2012, p.19). O Museu de Bilbao, projetado por Frank Gehry – que será objeto de análise no capítulo posterior –, o Pavilhão da Água Doce (1993-1997), concebido pelo escritório holandês Grupo Nox, e inúmeras obras da arquiteta iraquiana Zaha Hadid, para citar alguns exemplos, foram possíveis graças aos novos programas de modelagem em computadores, que esticam, deformam as formas como uma escultura virtual em borracha. Na estruturação dos espaços dessas obras foi utilizada a chamada “grelha líquida”, uma aplicação topológica118 que define as relações entre as distintas partes do edifício por meio de agregação ou superposição. 4.10 Superficie topológica “líquida’ Os procedimentos de criação e representação arquitetônicas tradicionais não seriam suficientes para traduzir a dinâmica dos espaços concebidos por Gehry, Nox, Hadid e tantos outros arquitetos contemporâneos. Esses procedimentos são definidos pela grade cartesiana dos eixos x, y e z – que gera coordenadas fixas e atemporais –, necessária à criação de espaços de natureza estável, platônica, em que a noção do todo, nos termos expressos por Virilio, prevalece. Os dinâmicos espaços contemporâneos, ao contrário, exigiriam o uso de avançadas técnicas digitais para a criação de fluidas superfícies topológicas. Os arquitetos que têm como base a preocupação do papel do computador na concepção arquitetural encontram na chamada “grelha líquida” o principal recurso de estruturação e formação dos espaços concebidos. 118 Topologia é o ramo da Matemática que estuda as transformações que um corpo pode passar mantendo ainda uma identidade. Superfície topológica, por sua vez, é aquela em que suas propriedades mais intrínsecas não variam sob deformações. Duas superfícies são consideradas topologicamente equivalentes se uma puder ser transformada na outra mediante deformações sem rompimento ou, ainda, com rompimento, mas seguido de "colagem de volta no mesmo lugar". A superfície de uma bacia e um toro (que é o formato da câmera de pneu), por exemplo, são equivalentes nesse sentido, pois se pode deformar, ao menos imaginariamente, uma na outra. Um poliedro regular pode ser deformado para se transformar numa esfera, e assim por diante. Ver UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Matemática e Estatística. Topologia de superfície. Disponível em: <http://matemateca.iv.org.br/portal/matemateca/exposicao/toposuperf>. Acesso em: 19 nov. 2010 148 Uma superfície topológica estruturada por meios “líquidos” é composta por uma série contínua de dados relativos, não sendo definidas por pontos e centros isolados, como o segmento de uma superfície expresso na figura 4.16-1. A sua forma depende de um fluxo composto por vetores de direção chamados de splines, que passam em torno de um conjunto de pontos que amarram linhas contrabalançadas por pesos (Figura 4.16-2). As splines são suspensas no ambiente pelas referidas linhas, produzindo superfícies flexíveis119. Sguizzardi (2011, p. 75) explica que os pontos que amarram estas linhas estão localizados em eixos nas coordenadas x, y e z, entretanto a spline não pode ser definida por pontos no espaço, nem reduzida a coordenadas exatas, pois sua fluidez é comandada por uma sequência de alterações na direção e na força exercida sobre os vértices de controle. Qualquer seção dessa forma só pode ser definida se for considerada sua relação com a referida sequência. Para se alterar uma seção, basta redefinir o vértice de controle. Mesmo não se alterando o ângulo do vértice, a forma da seção será alterada se o peso no vértice ou a direção forem modificados. “Por não existirem pontos isolados, qualquer alteração ao longo do conjunto distribui consequências ao longo de todas as regiões dessa entidade”, completa Sguizzardi (2011, p. 76). 119 Essas ferramentas surgiram na década de 1950 nos departamentos de design das indústrias automotivas e aeronáuticas da França e passaram a ser usadas em desenho de Arquitetura e Engenharia. As splines eram então réguas flexíveis, de madeira ou plástico, que podiam ser curvadas de forma a passar por um dado conjunto de pontos chamados nós. Pesos eram fixados nas áreas de interesse, causando a deformação da estrutura de madeira ou plástico, resultando em uma curva. Ao fim da década de 1960, foi desenvolvida a formulação matemática deste problema, possibilitando o desenvolvimento de vários sistemas computadorizados com base em tal formulação. Matematicamente, o processo é uma técnica de aproximação que consiste em se dividir o intervalo de interesse em vários subintervalos e construir um novo conjunto de dados (interpolação), do modo mais suave possível, com suporte nos dados previamente conhecidos. 149 1 2 Figura 4.16 – Grelha rígida, grelha líquida Fonte: elaboração própria 1. Curva definida por pontos e centros utilizando-se a regra euclidiana de concordância entre arcos, ou seja, os centros dos arcos e o ponto de contado entre ambos estão alinhados sobre uma mesma reta (grelha rígida). 2. Curva que depende de um fluxo composto por vetores de direção chamados splines, que passam em torno de um conjunto de pontos que amarram linhas contrabalançadas por pesos (grelha líquida). Um conjunto de splines na forma de malha propricia a chamada superfície NURBS (NonUniform Rational Basis Spline ou B-splines Racionais e Não Uniformes), onde o peso de cada ponto de amarração ou nó age em três dimensões (Figura 4.17). As NURBS, uma generalização das curvas e superfícies de Bézier,120 são formas intensamente paramétricas, 120 Curva de Bézier é uma curva polinomial expressa por um conjunto de pontos representativos, chamados de pontos de controle, que indicam a forma geral da curva. O seu conceito matemático foi originalmente desenvolvido pelo francês Pierre Bézier para a indústria automobilística, nos anos 1960, tendo se tornado a base dos programas de computação gráfica, incluindo a modelagem tridimensional e as animações. 150 difíceis, portanto, de se saber a geometria subjacente que representam121. Aos arquitetos e a outros usuários, entretanto, não interessa saber a lei de formação geométrica nem a equação das curvas paramétricas. Eles estão focalizados no resultado plástico final, resultante de um sistema que suporta a criação de curvas flexíveis, por meio de algoritmos intuitivos, e são fáceis de ser geometricamente editadas. É o caso dos arquitetos do Grupo Nox, que fizeram uso da “grelha líquida” para a concepção e representação do Pavilhão da Água, obra cujo resultado arquitetural será analisado a seguir. Figura 4.17 – Formas paramétricas Superfície NURBS Fonte: http://hi3d.tw/3dsmax7_w/graphics/il_nurbs_cvsurf.jpg Malha contínua, suave, deformável, modelada como uma lâmina virtual de borracha. A posição de cada vértice de controle influenciará a forma da curva ou superfície; pesos podem ser usados para ajustar a forma da curva ou os efeitos de superfície. 4.11 Pavilhão da Água Doce: plasticidade líquida e interação O Pavilhão da Água Doce, implantado na Ilha de Neetje Jans, Holanda, foi projetado com a pretensão de ser a configuração “líquida” de um território arquitetural interativo, fazendo parte do Pavilhão H2O, uma instalação construída pelo Governo holandês em parceria com uma empresa privada. O Pavilhão H2O teve o ciclo hidrológico como fio condutor de seu projeto arquitetônico, tendo sido idealizado com o propósito de simbolizar os ciclos da água e permitir aos visitantes experiências lúdicas e reveladoras das propriedades do líquido (VELLOSO, 2009). Dividido em duas partes intercambiáveis – o Pavilhão da Água Doce, 121 Para aprofundar os conhecimentos em superfícies NURBS, ver MINETO, Ciliane de Fátima. Um estudo sobre curvas NURBS. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada). Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. Disponível em <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3686/000391255.pdf?sequence=1>. Acesso em: 07 dez. 2013. 151 projetado pelo Nox, e o Pavilhão da Água Salgada, projetado pelo escritório Oosterhuis Associates – o conjunto do Pavilhão H2O sugere um micro-organismo, muitas vezes ampliado, avançando em direção ao mar (Figura 4.18). Figura 4.18 – Território interativo Pavilhão H2O, Ilha de Neetje Jans, Holanda, 1993-1997. Grupo Nox e Oosterhuis Associates. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_Q36V1IaWegs/TGKj3LudkmI/AAAAAAAAARc/jD2CFuhUB_o/s1600/1.jpg O Pavilhão da água Doce e o Pavilhão da Água Salgada são elementos distintos e complementares. Os dois volumes estão unidos, mas quando observados pelo lado de fora apresentam forte contraste visual. O Pavilhão da Água Doce tem uma volumetria maleável, alongada e fluida; o Pavilhão da Água Salgada apresenta um volume com uma forma precisa e angular. O primeiro é metálico, prateado e brilhante, enquanto o segundo é sintético, emborrachado, preto e fosco (Ver SILVA, 2004). Sintetizando tecnologias e fundindo matéria com informação, o Grupo Nox concebeu o Pavilhão da Água Doce como uma onda que se espraia pelo território, permitindo ao visitante um mergulho em experiências lúdicas. Com o discurso de adaptar a Arquitetura aos moldes perceptivos dos tempos atuais, o edifício é resultante da fusão de parede, teto e piso e da interação dos usuários com o espaço arquitetônico por meios digitais. Feito de aço, tecido, luzes, sons, música e água, o Pavilhão tem o propósito de colocar o usuário interativo em meio a uma ambiência que “se move, explode, acaricia, evapora, respinga e ondeia até voltar ao estado líquido, ou sólido” – nas palavras de Lars Spuybroek (apud VELLOSO, 2009, p. 90), dirigente do Nox (Figura 4.19). A intenção projetual é, deste modo, criar uma realidade virtual e presencial que possibilite uma condição mutante, flexível e interativa com o fruidor da ambiência dela derivada. O resultado espacial estaria condizente com o conceito de “arquitetura líquida”, definida por algoritmos matemáticos e pelas percepções sensoriais humanas, que condicionam e determinam a ambiência, aproximando Arquitetura e Topologia. 152 1 2 3 Figura 4.19 – Plasticidade e interação Pavilhão da Água Doce. Vista externa (1) e vistas internas (2 e 3) Fonte: http://spazioinwind.libero.it/freedom_mind/Mind%20Food/TransArchitetture/WaterNox1.jpg (1) http://spazioinwind.libero.it/freedom_mind/Mind%20Food/TransArchitetture/WaterNox3.jpg (2) http://spazioinwind.libero.it/freedom_mind/Mind%20Food/TransArchitetture/WaterNox2.jpg (3) Resultante da fusão de parede, teto e piso e da interação dos usuários com o espaço arquitetônico, o Pavilhão da Água Doce foi concebido com o propósito de adaptar a Arquitetura aos moldes perceptivos dos tempos atuais. A intenção projetual era criar uma realidade virtual e presencial condizente com o conceito de “arquitetura líquida”. A formatação do espaço acidental, animado, interativo – pretensamente líquido – do Pavilhão exigiria a adoção de ações projetuais condizentes com tais intenções. Para isso, os arquitetos do Nox utilizaram a “grelha líquida”, que é uma espécie de retícula convencional (ou grelha rígida) aprimorada pelas tecnologias da computação gráfica, conforme destacado nas figuras 4.16 e 4.17. Ela adquiriu a flexibilidade, maleabilidade, fluidez e a mutabilidade exigidas pela dinâmica arquitetura do tempo presente (ou o contrário, os programas computacionais induzindo o dinamismo presente nos espaços contemporâneos). No processo de concepção do espaço arquitetural com base na grelha líquida, estrutura, parede, piso e teto são pensados simultaneamente. Esta exploração formal se apresenta menos dependente da grade cartesiana de eixos x, y e z, fazendo com que as superfícies se tornem curvas, sem ângulos retos, na direção da “liquefação extrema do mundo”. 153 Com vistas a concretizar o Pavilhão da Água Doce, procedimentos informacionais foram utilizados, além da fase de projeto, durante a construção (com emprego de técnicas de fabricação) e depois da construção (com a interatividade). A morfologia do espaço nasceu de croquis que em seguida foram modelados no computador e depois transformados em modelos físicos por meio de ferramentas tradicionais ou prototipagem rápida – processo utilizado para a fabricação de componentes físicos por meio das informações geométricas fornecidas por um sistema CAD122. Nos estádios iniciais de definição da forma, os arquitetos do Nox utilizaram os programas Maya e Rhinoceros 3D 123 (VELLOSO, 2009, p. 79). Em todo o processo de modelagem, esteve presente o conceito de diagrama topológico – meio geométrico para a construção de superfícies que possibilita o processo de geração da forma arquitetônica e é tanto ferramenta para a modelagem da superfície quanto meio para sua representação (Figura 4.20). Figura 4.20 – Diagrama topológico O diagrama topológico é tanto ferramenta para a modelagem quanto meio para sua representação, e supostamente se utiliza da Geometria não euclidiana, que considera as relações entre os objetos e não os objetos em si. 122 A prototipagem rápida é um processo que consiste em se adicionar material na forma de camadas planas sucessivas, possibilitando a fabricação de peças complexas sem a necessidade de moldes e ferramentas. Ver UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Núcleo de Prototipagem e Ferramental. Prototipagem rápida. Disponível em: <http://www.nufer.citec.ct.utfpr.edu.br/O_QUE_E_PROTOTIPAGEM.html>. Acesso em: 19 nov. 2010. 123 Desenvolvido pela Autodesk, o Maya é um programa de modelagem 3D, animação e efeitos especiais utilizado na indústria do cinema e da televisão e no desenvolvimento de jogos de computador. O Rhinoceros 3D é também um progrma de modelagem tridimensional e nasceu como um adicionador de funçõs para o Auto CAD, da Autodesk. Posteriormente, mais desenvolvido, o projeto se tornou um aplicativo independente. 154 Por esses meios projetuais, foi possível conceber e construir o invólucro imaginado para estimular as percepções dos sentidos do usuário em associação com os seus movimentos. Para a concretização dessas intenções, imagens digitais em movimento contínuo e crescente são projetadas diretamente nas superfícies envoltórias, tornando o espaço aparentemente ilimitado; recursos mediáticos e feitos especiais são ativados e dirigidos pelos visitantes por meio de alavancas, tomadas e sensores, acionados por toque ou aproximação. Em síntese, “a conexão entre os órgãos dos sentidos é estabelecida pelos movimentos, rotas, fluxos e pelas suas respectivas quantificações e qualificações, das quais nascem as configurações espaciais de setores, as funções e as atividades do espaço arquitetônico”.(VELLOSO, 2010, 83). A base material do pavilhão, que dá suporte à informação digital no espaço, tem origem, em planta baixa, na “liquefação” de 14 elipses distribuídas ao longo de um eixo reto. Partindo deste padrão cartesiano do espaço e utilizando computadores considerados de última geração à época, a equipe do Nox encurva o eixo original e plasma elipses de tamanhos diferentes, procurando fugir da ortogonalidade geométrica estática (Figura 4.21 ). Figura 4.21 – Matrizes elípticas Pavilhão da Água Doce. Fonte: VELLOSO, 2009, p.91 Com base no alinhamento de elipses como forma inicial, os autores do Pavilhão encurvam o eixo original, plasmam elipses de tamanhos diferentes, definido uma volumetria que procura fugir da ortogonalidade geométrica estática. As elipses, em revolução, definem seções transversais com dimensões variáveis, configurando a geratriz volumétrica do pavilhão. A estrutura espacial resultante é visualmente flexível, apresentando curvatura conceitualmente gerada pela dinâmica da água – que inunda parte do edifício –, pela turbulência dos ventos e por dunas naturais e de concreto – estas servindo de apoio – que se localizam no caminho de espraiamento (Figura 4.22). 155 Figura 4.22 – Geratriz volumétrica Pavilhão da Água Doce. Elipses em revolução (1 e 2 ) e a forma gerada (3) Fonte: VELLOSO, 2009, p.91 (2) e http://www.arcspace.com/CropUp/262x350/media/123920/2nox.jpg (3) As elipses em revolução configuram a geratriz volumétrica do pavilhão, resultando em uma estrutura espacial visualmente flexiva. Estruturalmente, as elipses são transformadas em arcos construídos em perfis de aço que se apoiam em fundações de concreto. Os arcos dão sustentação a vigas constituídas de metal, revestidas de madeira compensada forrada com chapas de aço galvanizado e tecido metalizado. Estas vigas, por sua vez, sustentam a superfície envoltória única, sem janelas, mesclando piso, parede e teto (Figura 4.23) 1 Figura 4.23 – Geometria e estrutura Pavilhão da Água Doce. Corte (1) e sistema estrutural (2) Fontes: http://vitruvius.es/media/images/magazines/grid_9/7e79_222-06.jpg (1) VELLOSO, 2009, p.92 (2) Estruturalmente, as elipses geradoras da forma são transformadas em arcos de perfis de aço. 2 156 A fusão de planos e a ausência de aberturas têm o propósito de desestruturar referências espaciais e alterar o comportamento ordinário do visitante, exigindo dele uma nova postura corporal e nova percepção sensorial. O espaço resultante da geometria e da construção utilizadas é composto por superfícies envoltórias e pisos curvos, ondulantes e móveis. Este agenciamento espacial faz com que muitos visitantes não consigam manter a postura corporal no eixo vertical, levando ao desequilíbrio. Na busca por novo equilíbrio, eles se agacham ou usam o apoio das mãos para percorrerem toda nova morfologia do espaço, numa experiência de natureza tátil (Figura 4.24). Esses episódios são acentuados ainda mais pela percepção da névoa, pelos efeitos especiais luminosos, sonoros e pelo movimento das projeções digitais, que alteram a percepção e o comportamento habitual dos visitantes, exigindo que eles permaneçam com seus órgãos sensoriais e perceptivos sempre ativados e envolvidos sinestesicamente nas informações e transformações mediáticas do espaço. (VELLOSO, 2010, p. 93). Figura 4.24 – Percepções sensoriais Pavilhão da Água Doce Fonte: http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/7f19e59e2012_figura_7_e.jpg As superfícies envoltórias e pisos curvos, ondulantes e móveis fazem com que muitos visitantes não consigam manter a postura corporal no eixo vertical, levando ao desequilíbrio. Na busca por novo equilíbrio, eles se agacham ou usam o apoio das mãos para percorrerem toda nova morfologia do espaço, numa experiência de natureza tátil. 157 Ante tais considerações, o Pavilhão da Água se tornou uma obra referencial da noção de espaço instável, fluido, possibilitando uma arquitetura que agrega às suas estruturas construídas uma profusão de efeitos especiais. Ou, dito de outro modo, um exemplo emblemático do espaço composto por superfícies não regulares, topológicas, que utiliza as possibilidades das tecnologias computacionais de hoje. Usando a metáfora da água para simbolizar a fluidez e a amorfia do espaço, o projeto tem o objetivo de bem representar a cultura cotidiana contemporânea, marcada pela diversidade e heterogeneidade do espaço e a fragmentação do tempo em uma série de presentes. Para os autores do Pavilhão, as características da água são condizentes com o comportamento da ambiência animada por meios digitais, levando à indefinição do que é imagem e concretude e a consequente simbiose entre percepção real e virtual. Com todas essas mutações em relação a uma obra dita convencional, a indagação que se faz é se é possível detectar no Pavilhão a permanência de elementos e princípios utilizados na concepção do espaço tanto nos moldes clássicos como nos modernos – conforme será verificado no capítulo final desta pesquisa. 158 5 ESTUDO DE CASOS 5.1 Ideia de composição Neste capítulo serão abordadas as permanências e mutações nas composições arquitetônicas por meio de três estudos de casos. Antes de se apresentar as obras a serem analisadas e as razões de suas escolhas, é importante frisar que a ideia de composição se altera conforme o momento histórico vivido. No sentido clássico, compor é por juntas, unir, combinar as partes de um todo em obediência a regras ou cânones, como visto em Vitrúvio, Alberti e Durand e no ensino das academias. No sentido romântico, compor é um procedimento criativo em que o artista cria “a partir do nada”, seguindo leis geradas por meio do próprio trabalho. Buscam-se, nesse procedimento, a unicidade e a irrepetibilidade da obra de Arte, ressaltando o caráter de novidade da produção artística e rechaçando, em consequência, os procedimentos com base na imitação. Na composição modernista do século XX, permite-se um alto grau de liberdade nas relações entre as partes, existindo infinitas possibilidades de combinações de elementos. As formas do passado são teoricamente refutadas, com a mimese dando lugar a formas pretensamente inovadoras. Nenhum ato humano, entretanto – incluindo a atividade artística –, parte do nada, pois sempre se liga a uma realidade precedente. Em termos projetuais, não há, desse modo, um significado unificador para a palavra composição. Para alguns pesquisadores, ela não é sequer sinônimo de criatividade projetual, mas simplesmente uma modalidade de realização de projeto, dentre outras possíveis – conforme compreende Silva (In: COVAS, 1986, p. 21). Ante dessas considerações, o significado de composição utilizado nesta pesquisa é o do arranjo geométrico, da estrutura básica da disposição geométrica que leva ao resultado formal do objeto arquitetônico projetado, independentemente da natureza do espaço concebido. Desse modo, concepção, composição e representação se relacionam para produzir o projeto que define um ente formal, seja ele platônico, aristotélico, tectônico, fragmentado ou de outra natureza espacial. Sintetizando, o termo “composição” deve ser compreendido como uma estrutura básica sobre a qual se sobrepõe o resultado formal, 159 mesmo para os projetos projetuais na era digital, embora que cada arquitetura traga, também, as marcas dos meios pelos quais foi projetada. 5.2 Periodização e escolha dos casos Feitas essas considerações, a escolha dos casos a serem estudados teve como balizamento temporal os anos 1960, que se caracterizam, como já expresso, por um processo de crítica e revisão conceitual da cultura arquitetônica. A década de 1960 é também o período em que a sociedade informacional se estabelece como modo específico de organização social, marcando, nas manifestações artísticas, a busca por novas expressividades nas formas. Até então, as caixas platônicas de concreto haviam dominado a Arquitetura Moderna, embora que outras experiências ocorridas na primeira metade do século XX tenham utilizado linhas dinâmicas, livres e sinuosas na concepção arquitetural. As obras monolíticas, formalmente puras, expressavam uma materialidade física que a produção da Arquitetura da era digital não parece disposta a repetir. Teria havido, desse modo e ao longo do século XX, uma dinamização da Arquitetura, em que as caixas platônicas se transformaram, a pouco e a pouco, em massas sinuosas que alcançam o seu auge por meio do aparato tecnológico-digital de que hoje se dispõe. Ou, seguindo a conceituação de Virilio, teria ocorrido a passagem de um espaço substancial, homogêneo, vinculado à noção de inteiro, para um espaço acidental, heterogêneo, vinculado à ideia de desintegração. Tal processo pode ser sintetizado pela figura 5.1, embora os exemplos ali destacados sejam todos recentes e não definam uma sequência cronológica, indicando que o percurso também pode ser sincrônico, com tudo ocorrendo ao mesmo tempo. O objetivo da figura é mais destacar visualmente a passagem de um espaço contínuo para um espaço descontínuo ou “liquefeito”, do que ressaltar a cronologia do processo. 160 1 3 2 4 Figura 5.1 – Da caixa platônica à liquefação 1. Museu de Arte Moderna de Santos (maquete), 2010. Paulo Mendes da Rocha e Metro Arquitetos Associados 2. Hospital Sarah KubitscheK, Rio de Janeiro, 2001-2008. João Filgueiras Lima, o Lelé 3. Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha, 1992-1997. Frank Gehry 4. “Arquitetura líquida”, concebida especificamente para o domínio virtual, não existindo no mundo físico, 1991. Marcos Novak Fontes: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/fotos/1042/maquete-museu.jpg (1) http://2.bp.blogspot.com/-Ov6q-KOEMcs/TfVxawWPFPI/AAAAAAAAA3Q/Her-FLBknMg/s1600/lele1.jpg (2) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Guggenheim-bilbao-jan05.jpg (3) http://os.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/novakxl.jpg (4) Passagem de um espaço contínuo para um espaço descontínuo ou “liquefeito”, embora que os exemplos destacados não definam uma sequência cronológica. Os casos estudados, entretanto, procuram expressar o percurso mais longo e diacrônico dessa suposta desmaterialização da Arquitetura, com obras das décadas de 1930, 1970 e 1990. As obras foram escolhidas não por semelhança programática, mas por suas ideias geradoras, estruturas espaciais e respostas à cultura e à tecnologia, refletindo com densidade e profundidade o período histórico em que foram concebidas e construídas. As obras escolhidas são as seguintes (Figura 5.2): 161 a) Aeroporto Santos Dumond do Rio de Janeiro (1937-1944), dos irmãos Roberto, cuja modernidade parece se construir desde a convivência harmônica com a tradição acadêmica. O projeto representa o período de 1930 a 1960, marcando os anos iniciais e a maturidade da Arquitetura moderna brasileira, culminando com o projeto de Brasília, o qual dispunha de atributos urbanísticos que o diferenciavam de outros projetos modernistas, como, por exemplo, Chandigarh, de Le Corbusier. Importante frisar é que 1960 é o ano da inauguração da Capital Federal e o início da década em que a sociedade informacional se estabelece como forma específica de organização social, marcando, nas manifestações artísticas, um suposto rompimento com o sintagma de cunho clássico. Antes disso, do Ministério da Educação e Saúde até o conjunto da Pampulha, foi traçado um novo caminho para a Arquitetura brasileira, cujas realizações mais significativas apresentavam evidente parentesco compositivo, nelas incluindo obras dos irmãos Roberto. Por meio do Aeroporto Santos Dumont, observar-se-á se é possível perceber nessas obras princípios da tradição arquitetônica mesclados aos elementos da Arquitetura do alto modernismo. b) Centro George Pompidou (1971 a 1977), em Paris, obra da chamada arquitetura high-tech – projetada pelos arquitetos Renzo Piano e Richards Roger –, que explora as possibilidades dos novos materiais e sistemas estruturais durante o período 1960-1980 e que teoricamente refuta a tradição. A postura high-tech considera a Arquitetura como resposta à nova era tecnológica e faz da técnica e das possibilidades do cálculo por computador ferramentas definidoras da forma e elemento de projeto. O Pompidou faz parte de um rol de significativas propostas realizadas no período e, por intermédio de sua análise, será observado se o cunho racionalista e futurista da Arquitetura high-tech também contém elementos da Arquitetura tradicional. c) Museu Guggenheim de Bilbao(1992-1997), de Frank Gehry, exemplo que se tornou emblemático na consideração de que novas formas podem ser criadas sem se utilizar arranjos geométricos preexistentes. A obra foi escolhida em razão da diversidade, heterogeneidade e amorfia do seu espaço, o que teoricamente marca a 162 cultura cotidiana contemporânea. A obra representa os anos 1990-2010, período em que se acentua a ideia de que o progresso se torna rotina, sendo necessária a busca permanente do “novo” por meio da contínua intensificação da capacidade técnica. A concepção do museu tira proveito das possibilidades da tecnologia digital para ressaltar a espetaculização de um edifício que seria capaz de produzir meios perceptivos mais condizentes com os tempos atuais. Na análise, observar-se-á se o projeto recusa plenamente os princípios tradicionais de composição e as técnicas artesanais, ou se há um distanciamento entre o que é vivido como discurso e o que é vivido como realidade. 1 2 3 Figura 5.2 – Casos estudados 1. Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 1937-1944. Marcelo e Milton Roberto 2. Centro George Pompidou, Paris, 1971-1977. Renzo Piano e Richard Rogers 3. Museu Guggenheim, Bilbao, Espanha, 1992-1997. Frank Gehry Fontes: http://img571.imageshack.us/img571/2108/aeroportosantosdumontan.jpg (1) http://c299813.r13.cf1.rackcdn.com/Pompidou_1342521503_org.jpg (2) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bilbao.Guggenheim10.jpg (3) Obras escolhidas para análise: percurso longo e diacrônico da suposta desmaterialização da Arquitetura, dos anos 1930 aos anos 1990. 163 5.3 Modernidade técnica e plasticidade clássica: os projetos para o Aeroporto Santos Dumont Rio de Janeiro, 1937-1944. Arquitetos Marcelo e Milton Roberto As cidades, cada vez mais, são penetradas e deixadas pelos ares. O local de pouso e de decolagem dos aviões tornou-se o pórtico das cidades. Irmaõs Roberto(*) Ao se atravessar as linhas de colunas que marcam o acesso principal do Aeroporto Santos Dumont tal como executado em 1944, surge um amplo espaço de pé-direito duplo, livre, enfatizado pela grande cortina envidraçada postada à frente. A transparência de tal arranjo espacial permite a vista da pista e dos aviões, como figura, e da Baía de Guanabara e das montanhas, como fundo. A contemplação da ambiência interna e externa leva o observador prontamente a se localizar, conferindo sentido e inteligibilidade ao que vê. A conformação arquitetônica-paisagística-tecnológica (Figura 5.3) produz um espaço relacional, ou seja, configura um lugar, um espaço com identidade, uma contiguidade física que enraíza a experiência das pessoas nos moldes dos espaços de lugares definidos por Castells (2001), assunto abordado no capítulo 2. Nada ali se confunde com os “não lugares” presentes em muitos dos aeroportos contemporâneos ou em outros espaços públicos de rápida circulação, como rodoviárias, estações de metrô, grandes hotéis, shoppings centers e parques temáticos, conforme o conceito elaborado por Marc Augé (1994). _________ (*) Memorial Justificativo do Projeto de Execução do Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 1938. Foto do início dos anos 1960, onde aparece, à frente, a Praça Senador Salgado Filho e, ao fundo, a pista de pouso (Fonte: http://img441.imageshack.us/img441/990/aeroportosantosdumont19.jpg). 164 1 2 3 Figura 5.3 – Espaço relacional Aeroporto Santos Dumont, Rio de janeiro, 1937-1944. Irmãos Roberto Hall principal (1), espera (2) e pista (3) Fontes: MINDLIN, 2000, p. 249 (1) http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=90992792&langid=5 (2) MINDLIN, 2000, p. 249 (3). A cortina envidraçada do hall principal, com vista para a pista e a Baía de Guanabara (1); a espera com visuais para a pista e para a Praça Senador Salgado Filho (2); e a pista, onde se observam passageiros andando a pé, apreciando a paisagem do entorno (3), compõem um espaço relacional, um espaço com identidade. O sentido de lugar conferido pelo espaço concebido pelos irmãos Roberto, entretanto, foi arrefecido em consequência da construção de um novo terminal de passageiro, exclusivamente para embarque, concluído em 2007, ao lado do terminal original. As relações espaciais do velho terminal foram alteradas, sobretudo pela grande plataforma de embarque (ou conector), que percorre, paralelamente, todo o sentido longitudinal do novo terminal e metade do eixo longitudinal do terminal antigo (Figura 5.4). Articulando-se a oito pontes de embarque (fingers), tal plataforma teve a intenção de resguardar as visuais do expressivo entorno124, mas obstruiu, em parte, as visadas desde o interior do antigo terminal 124 A plataforma de embarque permite, por sua transparência, ao passageiro apreciar o cenário que emoldura o terminal, tornando possível, desde lá, a observação do Pão de Açúcar, da Ponte Rio-Niterói, da Baía de Guanabara e da fachada do edifício antigo. O responsável pelo projeto de ampliação do aeroporto foi o 165 em direção ao mar; e também privou os passageiros da experiência de andar a pé pela pista, apreciando a paisagem configurada pela Baía de Guanabara. 1 2 Figura 5.4 – Obstrução visual Aeroporto Santos Dumont, ampliação, 2007. Planta de coberta (1) e conector (2) Fontes: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/fotos/748/Des01.jpg (1) http://www.infraero.gov.br/images/stories/Aeroportos/Fotos/StsDumont.jpg (3) O conector obstruiu, em parte, as visuais desde o interior do edifício antigo em direção ao mar; e também privou os passageiros que chegam da experiência de andar a pé pela pista, apreciando a paisagem configurada pela Baía de Guanabara. A ampliação do aeroporto se fez necessária pelo aumento da demanda, mesmo operando apenas em voos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e pelas exigências e diretrizes atuais com relação à segurança e ao conforto dos passageiros. A intervenção efetuada, entretanto, manteve a força da concepção dos irmãos Roberto, configurada por um sistema colunar, que define, internamente, um eixo longitudinal que sugere o caminhar, e, externamente, marca o ritmo da composição. A versão original do Aeroporto Santos Dumont escritório de arquitetura Planorcon, do Rio de Janeiro, que manteve a volumetria original do antigo terminal, que é tombado, desde 1998, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (Inepac). 166 é, no dizer de Pereira, “uma das mais importantes expressões de maturidade dos anos iniciais da arquitetura moderna brasileira” (2003, p.135), ao mesmo tempo em que revisita condições primárias encontradas em construções arcaicas. Nas três versões de projeto apresentadas (o anteprojeto de 1937, o projeto executivo de 1938 e o projeto executado em 1944), é possível observar o uso do sistema construtivo trilítico, da ordenação axial e das noções de verticalidade, horizontalidade e ortogonalidade, presentes na arquitetura de civilizações antigas, como a egípcia e a grega. Também é possível perceber o uso conceitual de elementos arquitetônicos, como o pórtico clássico, o emprego do ritmo dos intercolúnios e da proporção áurea encontrados na Arquitetura de cunho clássico – conforme se verá mais adiante. A obra foi resultante de um concurso público de Arquitetura julgado em 1937, promovido pelo Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), órgão ligado ao Ministério da Viação e Obras Públicas, e organizado pelo Departamento do então Distrito Federal do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-DF). Dentre os competidores, estavam os irmãos Marcelo e Milton Roberto, que haviam vencido o concurso para a sede da Associação Brasileira de ImprensaABI125 no ano anterior e que venceram, também, o concurso do terminal terrestre. O resultado final do certame só foi conhecido na segunda etapa, depois de cinco propostas selecionadas pelo Júri terem sido reapresentadas com retificações e ajustes. O segundo lugar coube à equipe de Attílio Correa Lima126, vencedor do concurso correspondente à estação de hidroaviões, também julgado em 1937 e cujo edifício resultante, assim como o projeto dos irmãos Roberto, se tornou importante dentre as manifestações iniciais da Arquitetura moderna brasileira127. 125 A sede da ABI – Edifício Herbert Moses – foi concluída em 1938 e é considerada por Mindlin (2000, p. 216) como a primeira realização de grandes proporções da Arquitetura moderna no Brasil. Bruand (2010), por sua vez, destaca que se trata de um projeto elaborado antes da vinda de Le Corbusier ao Brasil, em julho de 1936, não recebendo, portanto, qualquer influência resultante de um contato direto com o Mestre franco-suíço. “O edifico é, pois, prova de que uma evolução original no estudo de uma arquitetura funcional já se esboçava nos primeiros meses de 1936 – anterior à estadia de Le Corbusier, cuja contribuição foi decisiva, mas que correspondeu à aceleração de um processo já em marcha”. (P.94). 126 O projeto de Correa Lima, segundo lugar no concurso, é sintetizado por Pereira (2003, p. 125), como “um sóbrio e elegante paralelepípedo alongado, apoiado no nível do solo em pilotis e definido por um volume fechado nos dois pisos superiores, cuja fachada é articulada por duas faixas contínuas de quebra-sóis verticais”. 127 Sobre a Estação de Hidroaviões, Bruand (2010, p.104) escreveu: “A expressão do edifício resultava da simplicidade de sua concepção e de sua coerência funcional; o vocabulário usado era intencionalmente reduzido a poucos elementos selecionados com rigor, mas tratados com tal segurança que pareciam impor-se como única solução: a meticulosidade com que cada pormenor foi conduzido garantia a excelência da 167 A decisão de construir as estações de passageiros foi concretizada em 1933, quando o Departamento de Aviação Civil (DAC) faz publicar na imprensa um estudo visando à construção do aeroporto do Rio de Janeiro, apontando o terreno e o zoneamento das áreas relativas aos futuros edifícios. A decisão era consequência do número de passageiros transportados por via aérea no Brasil, que vinha crescendo pouco a pouco desde 1927, quando teve início a aviação comercial brasileira. Linhas domésticas regulares haviam sido estabelecidas entre capitais estaduais do litoral, enquanto surgiam as primeiras rotas para o interior do País. Viagens internacionais já eram possíveis por aviões, além dos Zepelins. O transporte aéreo se mostrava um meio de integração dinâmica entre as diversas partes do País em um momento em que o governo Vargas buscava firmar os conceitos de modernidade e de unidade nacional. Deste modo, a implantação de um expressivo aeroporto na Capital Federal conjugava a demanda por passagens aéreas, que repercutia no Rio de Janeiro, ao programa modernizador e ao conceito de unidade nacional preconizado pelo Governo Federal. O local estabelecido para a implantação do empreendimento foi o do entorno da Ponta do Calabouço, escolha justificada pela proximidade com o centro urbano, o que permitiria a economia de deslocamentos. O terreno em questão havia sido ganho ao mar por meio de aterro proveniente do desmonte do vizinho morro do Castelo, realizado na década anterior.128 Dois anos após a publicação do estudo do DAC, são abertos concursos públicos para os projetos das estações de passageiros do então já denominado aeroporto Santos Dumont. Como as primeiras rotas aéreas internacionais à época estavam sendo operadas principalmente por hidroaviões, o DAC julgou que a tendência se consolidaria e realiza primeiramente o concurso da estação de hidroaviões, julgado em 1937 e vencido, como já dito, por Attílio Correia Lima. qualidade do conjunto. Das linhas claras e esbeltas do edifício, de seu rigor geométrico, de sua transparência e de sua perfeita adaptação ao local, emanava uma impressão de bom acabamento e de facilidade na composição, sinal inequívoco de sua qualidade”. 128 Com o desmonte do Morro do Castelo, o centro do Rio de Janeiro ganhou considerável esplanada, depois prevista para ser ocupada pelas ações do Plano Agache, de 1930. Para a Esplanada do Castelo, é projetado um bairro de negócios, com grandes edifícios comerciais e uma praça central, de onde irradiam seis avenidas, uma delas indo até a confluência com o mar, no entorno da Ponta do Calabouço. Para o local onde foi implantado o aeroporto Santos Dumont, Agache previa a convergência de suntuosas avenidas e a implantação de jardins e um panteão consagrado às grandes glórias nacionais (Ver PINHEIRO, Eloisa Petti. Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e Salvador). Salvador: EDUFBA, 2002, p. 170). 168 Logo em seguida o DAC realiza o concurso para a estação central de passageiros do Aeroporto, com um programa de necessidades bem mais amplo do que a estação de hidroaviões: além do terminal de embarque e desembarque no térreo, dimensionado para movimento bem maior, estava prevista a localização dos serviços técnicos do Aeroporto e a da sede do DAC nos pavimentos superiores.129 O programa arquitetônico foi fornecido de modo detalhado pelas bases do concurso – tendo em vista que era um tema de projeto com poucos precedentes130 –, sendo previstos, ainda, vias de acesso, áreas de estacionamento e jardins. O edifício deveria ser disposta numa área retangular de 180 por 60 metros orientada no sentido norte-sul. 5.3.1 O projeto vencedor do certame (1937) O edifício concebido apresenta um grande volume longitudinal entrecortado por um volume transversal que se projeta sobre o arruamento de chegada, demarcando a entrada do aeroporto. Este volume contém o vestíbulo principal no térreo, salão de conferências no segundo pavimento e concentra todos os acessos de público e funcionários. O segundo volume, transversal, em escala menor, dá acesso à sala do diretor do DAC. O volume longitudinal, por sua vez, se configura – pelo lado da cidade – por uma longa barra apoiada em pilotis de dupla altura e protegida por quebra-sol em grelha ortogonal. Pelo lado da pista, a sequência rítmica de colunas se repete, só que no espaço interno, tendo em vista a cortina de vidro que faz o fechamento externo, exceções feitas à torre de controle e a janela panorâmica do vestíbulo (Figura 5.5). 129 Edital do concurso publicado na revista Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro, IAB-DF, março-abril de 1937, p. 102-107, citado por Pereira (2003). O edital inclui bibliografia, listando 15 publicações europeias e estadunidenses então recentes sobre aeroportos (livros e artigos de revistas especializadas). 130 Para obter tais dados, o DAC enviara técnicos à Europa para visitarem aeroportos. Destaque especial foi dado ao novo terminal do aeroporto de Paris (Le Bourget), então em construção. Revista Arquitetura e Urbanismo. Rio de Janeiro, IAB-DF, março-abril de 1937, p. 81-85, e nov-dez. 1937, p. 281, citado por Pereira (2003). 169 Figura 5.5 – Volumes entrecortados Aeroporto Santos Dumont, versão 1937. Perspectivas, cortes e plantas Fonte: Revista Arquitetura e Urbanismo, nov/dez de 1937, apud PEREIRA, 2003 (com intervenção gráfica própria) 170 Assim como em uma construção arcaica, duas famílias construtivas articulam-se no conjunto racional configurado pela versão vencedora do concurso para o Aeroporto Santos Dumont: uma vertical e outra horizontal, com esta última predominando sobre a primeira. O piloti lançado sobre o piso térreo apoia um sistema horizontal formado pelo pavimento superior – que se apresenta como um grande lintel ou entablamento, arranjo espacial que revisita a essência construtiva e geométrica do templo grego. O volume transversal do vestíbulo se manifesta, pelo lado do edifício voltado para a cidade, como centro de interesse visual ou, mais precisamente, como um pórtico clássico (Figura 5.6). Figura 5. 6 – Sistema trilítico Fontes: http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp6470896.jpg (1) http://mbyers.net/images/498_StonehengeDM3004_468x299.jpg (2) http://www.starnews2001.com.br/egypt/luxor2.jpg (3) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons (4) Revista Arquitetura e Urbanismo, nov/dez de 1937, apud PEREIRA, 2003 (5) Sistema pilar e viga, o mais estático dos sistemas construtivos: de um dólmen ao Aeroporto Santos Dumont, versão 1937. 171 A disposição dos ambientes em planta contrapõe a permeabilidade do vestíbulo principal (e do eixo longitudinal até a saída secundária) à opacidade dos extremos da composição, onde estão concentrados os espaços de uso mais restrito. Junto ao vestíbulo principal, com sua ampla vista para a pista, estão as salas de embarque e desembarque. À esquerda, o setor de alfândega; à direita, um eixo transversal ao vestíbulo, ladeado por balcões de companhias aéreas e demais serviços. A torre de controle e o restaurante, que ladeiam o vestíbulo, enfatizam o pórtico representado pelo volume transversal, conferindo-lhe grande importância no arranjo espacial. O programa arquitetônico, portanto, é distribuído ao longo de um eixo maior cortado por um eixo transversal. Os dois eixos, em conjunto, estabelecem uma estrutura espacial simples e se apresentam como elementos fundamentais do resultado arquitetônico – do mesmo modo como é possível perceber na arquitetura antiga egípcia e grega (Figura 5.7). 172 Figura 5.7 – Eixos estruturadores do espaço Fontes: http://farma4.staticflickr.com, com intervenção gráfica própria (1) http://es.wikiarquitectura.com, com intervenção gráfica própria (2) Revista Arquitetura e Urbanismo, nov/dez de 1937, apud PEREIRA, 2003, com intervenção gráfica própria (3) O conceito de axialidade presente no templo de Khonsu, no Parthenon e no Aeroporto Santos Dumont, versão 1937. 173 O eixo transversal do volume que se configura como um pórtico clássico não coincide com o centro geométrico do edifício, o que, em princípio, contraria o sintagma clássico, pois apresenta um arranjo geométrico assimétrico. Sua localização, entretanto (assim como a dos principais eixos e volumes), obedece ao emprego da secção áurea, proporção supostamente utilizada em concepções arquitetônicas da Grécia Antiga – como o Parthenon – e cuja descrição Os elementos de Euclides apresenta no Livro VI, 30131. O posicionamento assimétrico do eixo em questão – assim como o do volume de acesso do diretor do DAC e de outros elementos – foi estabelecido por divisões áureas da dimensão longitudinal do edifício, conforme se reporta Yves Bruand (2010, p. 97). A Figura 5.8 apresenta uma análise gráfica da decomposição áurea das mediadas longitudinais com base em estudo realizado por Pereira (2003). Figura 5.8 – Divisões áureas Aeroporto Santos Dumont, versão 1937. Planta do pavimento térreo Análise gráfica própria com base em estudo de PEREIRA, 2003 Os principais eixos transversais da planta do pavimento térreo do Aeroporto Santos Dumont, versão 1937, são definidos pela seção áurea. 131 Para uma abordagem aprofundada da seção áurea, consultar ROCHA JR., Antônio Martins. Divina proporção: aspectos filosóficos, geométricos e sagrados da seção áurea. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2011. 174 Além do uso da seção áurea indicar o emprego de regras clássicas, o princípio de simetria bilateral – aparentemente contrariado – é sutilmente sugerido por intermédio “do grupo escultórico monumental situado à direita do volume de entrada, colocado no ponto médio da dimensão longitudinal do edifício”, como bem observou Pereira, 2003 (Figura 5.9). Figura 5.9 – Simetria sugerida Aeroporto Santos Dumont, versão 1937 Fonte: Revista Arquitetura e Urbanismo, nov/dez de 1937, apud PEREIRA, 2003, com intervenção gráfica própria Centralidade sugerida pelo grupo escultórico monumental, que é situado no ponto médio da dimensão longitudinal do edifício. 5.3.2 O projeto executivo de 1938 Seguindo exigência do edital do concurso, o anteprojeto vencedor foi desenvolvido para alcançar a etapa de projeto de execução. A versão que se pretendia final, contendo a documentação gráfica e um memorial justificativo, foi publicada em julho de 1938. O projeto executivo mantém as características básicas da composição vencedora do concurso (Figura 5.10). No volume do edifício, são alterados o posicionamento da torre de comando (deslocada para a extremidade norte), a configuração do acesso para a direção do DAC (definida agora por volume de planta curva) e o tratamento da fachada vista da cidade, onde passam a ser usados brises com lâminas verticais fixas. 175 Figura 5.10 – Características básicas Aeroporto Santos Dumont, versão 1938 Perspectivas e planta do pavimento térreo Intervenção gráfica sobre imagens colhidas de PEREIRA, 2003 O projeto executivo mantém as características básicas da composição vencedora do concurso, sendo alterados o posicionamento da torre de comando, a configuração do acesso para a direção do DAC e os tratamentos de fachada. 176 A disposição planimétrica permanece quase inalterada, salvo o deslocamento da torre de comando. Assim como no projeto de 1937, o posicionamento do eixo do vestíbulo, do volume de acesso do diretor do DAC e de outros eixos transversais foi estabelecido por divisões áureas da dimensão longitudinal do edifício (Figura 5.11). Sobre a seção áurea, Marcelo e Milton Roberto escrevem no memorial do concurso: O corte de reta que encantava Leonardo tem sido objeto de profundas pesquisas de um grande número de estetas que provam que esta divisão do espaço é verificada não somente nas imortais obras de arte, mas nas proporções do corpo humano, na cristalografia, na botânica, etc. Sua presença é quase sempre constatada quando o equilíbrio, a serenidade e os valores justos das formas despertam nos normais sensações indiscutíveis de encantamento. Figura 5.11 – Divisões áureas Aeroporto Santos Dumont, versão 1938. Planta do pavimento térreo Análise gráfica a que se procedeu com base em estudo de PEREIRA, 2003 Os principais eixos transversais da planta do pavimento térreo são definidos pela seção áurea. 177 Os procedimentos compositivos são definidos, segundo o memorial, pelos fatores mesológicos (o sol, os ventos) em harmonia “com os princípios eternos da Grande Arquitetura de todas as épocas”. Ainda sobre recursos da tradição arquitetônica, os arquitetos referem-se, além do emprego da seção áurea, ao uso de materiais que consideram eternos – granito, mármore, madeira, cerâmica. Estes se combinam às criações da técnica contemporânea – lâminas metálicas, alvenarias translúcidas, aglomerados de fibras – para completarem e revestirem a ossatura de concreto armado. Ainda como procedimento compositivo, o projeto executivo realça o sistema colunar, tanto internamente quanto na fachada para a pista. A circulação longitudinal, ao sul do vestíbulo, passa a ser marcada por uma nave de 16 pares de colunas de dupla altura, com intercolúnios regulares; pelo lado da pista, são 26 colunas do mesmo tipo, interrompidas somente pelo plano envidraçado do vestíbulo, mas que aparecem, trespassadas, no terraço do restaurante (correspondente a seis colunas). Toda a planta do aeroporto é organizada por uma grelha ortogonal, com 36 intercolúnios de cinco metros no sentido longitudinal e cinco intercolúnios de 6,5 ou 8,5 metros no sentido transversal. “Apesar disso, persiste uma certa falta de unidade na volumetria do edifício: as possibilidades latentes no uso da grelha de pilotis e na disposição de galerias e pórticos colunares se dispersam na fragmentação em episódios volumétricos”. (PEREIRA, 2003, p. 13). A obra propriamente, apesar de ter suas fundações iniciadas, foi interrompida ainda em 1938, sendo retomada somente em 1944. 5.3.3 O projeto executado em 1944 A retomada da obra do Santos Dumont ocorre por força da aceleração de uma série de obras públicas cuja conclusão tinha o intuito de simbolizar um legado a ser deixado ao País. A ditadura do Estado Novo chegava ao fim e Getúlio Vargas tencionava concluir obras emblemáticas da pretensa modernidade brasileira, como faria com o edifício do Ministério da Educação e Saúde, iniciado em 1937 e inaugurado em outubro de 1945, menos de um mês antes da sua deposição. O edifício do Aeroporto Santos Dumont, construído em 1944, representa a terceira versão do projeto vencedor do concurso de 1937. Embora preserve grande parte de sua composição original, a nova versão procura corrigir a excessiva fragmentação e falta de articulação entre as partes do edifício presentes nas versões 178 anteriores, tanto em planta quanto volumetricamente. As modificações simplificam os volumes e realçam o sistema colunar, assegurando maior pureza plástica à concepção como um todo (Figura 5.12). Figura 5.12 – Pureza plástica Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Perspectiva vista desde a cidade (1) e planta do pavimento térreo (2) Fontes: PEREIRA, 2003 (1) e MINDLIN, 2000, p.249 (2) A nova versão procura corrigir a excessiva fragmentação e a falta de articulação entre as partes do edifício presentes nas versões anteriores. As modificações simplificam os volumes e realçam o sistema colunar, assegurando maior pureza plástica à concepção como um todo. 179 Comparando-se o projeto original de 1937 com aquele construído em grande parte em 1944, percebe-se, segundo Bruand (2010, p.97) [...] que as alterações introduzidas correspondem principalmente à supressão dos terraços-jardim, dispostos em vários andares, e à definição de todo o bloco principal num volume simples, próximo do paralelepípedo. A área destinada à diretoria da aeronáutica civil era assim consideravelmente ampliada, ganhando o edifício em clareza e homogeneidade [...] Na fachada oeste, voltada para a cidade, os arquitetos mantêm o grande volume do pórtico que demarca a entrada principal, sendo que desaparece o acesso privativo para a direção do DAC na extremidade sul. Em seu lugar surge uma escadaria externa de acesso ao terraço-restaurante. Essa mudança permite melhor visualização do pórtico, contudo, nem ele nem a escadaria externa serão construídos, o que irá conferir grande unidade à fachada oeste. A volumetria do aeroporto vista desde a cidade se torna, assim, um grande paralelepípedo alongado, apoiado numa sequência ininterrupta de 39 colunas de dupla altura com intercolúnios constantes. O pórtico de referência clássica desaparece, mas o edifício não perde sua feição de cunho tradicional, pois sua volumetria remete ao arranjo espacial de uma stoa grega, com seu longo corredor coberto e arrematado por uma colunata (Figura 5.13). 1 2 Figura 5.13 – Referência clássica Aeroporto Santos Dumont, 1944 (1) Stoa de Átalo, Ágora de Atenas, século III a.C., reconstruída na década de 1950 (2) Fontes: MINDLIN, 2000, p. 249 (1) http://classconnection.s3.amazonaws.com/385/flashcards/124385/jpg/6-136701305045633197.jpg (2) A semelhança entre a volumetria dos dois edifícios, indicando mais uma referência clássica no Aeroporto Santos Dumont. 180 O alinhamento do térreo e sobrelojas, recuado em relação ao volume superior – correspondente aos dois pisos do DAC – e a linha de suportes (Figura 5.14), torna a longa sequência colunar “um embasamento de caráter verdadeiramente clássico na elegância rítmica de sua vista em perspectiva”. (PEREIRA, 2003, p. 132). Figura 5.14 – Caráter clássico Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Fonte: http://img571.imageshack.us/img571/2108/aeroportosantosdumontan.jpg Sequência colunar como embasamento de caráter clássico. Maior unidade também é alcançada pelos arquitetos no arranjo volumétrico visto da pista, agora conformado como sólido único. A supressão dos terraços e a sequência colunar organizada de modo semelhante à da face urbana ressaltam a unidade. As colunas voltadas para a pista, entretanto, são colossais, abrangendo os quatro pisos do edifício e arrematadas na parte superior pela platibanda (Figura 5.15). A sequência colunar monumental é entrecortada por três contrapontos (BRUAND, 2010, p. 97): o volume da torre de controle (na extremidade norte), a grande e emoldurada cortina de vidro do vestíbulo principal (mais ao centro, onde três colunas são omitidas) e o ressalto elevado do terraço-restaurante (ao sul e trespassado pelas colunas), conforme pode ser visto na figura 5.16. 181 Figura 5.15 – Sólido único Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Fonte: MINDLIN, 2000, p. 249, com intervenção gráfica própria Sequência colunar monumental abrangendo os quatros pisos do edifício e que ressalta a conformação de um sólido único Figura 5.16 – Contraponto Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Fonte: http://img825.imageshack.us/img825/2108/aeroportosantosdumontan.jpg Colunas monumentais trespassando o Terraço-restaurante, um dos contrapontos da fachada que dá para a pista. 182 A solução planimétrica preserva grande parte da disposição do projeto executivo, mas apresenta algumas modificações. O sistema axial das versões anteriores é mantido, inclusive a definição, por meio da seção áurea, dos volumes mais importantes da composição geral (Figura 5.17). Figura 5.17 – Divisões áureas Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Fonte: MINDLIN, 2000, p.249, com análise gráfica própria Definição, por meio da seção áurea, do posicionamento dos volumes principais: pórtico, torre de comando e vestíbulo principal. O acesso principal, mesmo perdendo o pórtico que marcava a entrada, configura-se – concordando com Pereira (2003) – como um “propileu132 interiorizado”, com suas duas linhas de cinco colunas. Ultrapassadas essas colunas, surge o amplo espaço de pé-direito duplo e a grande cortina envidraçada da fachada leste, que permite a vista em direção à pista, ao mar e as montanhas, conforme já reportado neste texto. O sistema colunar é interrompido na fronteira com a cortina de vidro, salvo as colunas das extremidades, deixando livre o espaço central “para a contemplação do espetáculo paisagísticotecnológico”. (PEREIRA, 2003, p. 134) – ver figura 5.3. As atividades antes localizadas em torno do grande hall são desconcentradas, enfatizando a circulação ao longo do eixo 132 A tradução do nome grego para Propileu é algo como “o que está à frente dos portões”. 183 longitudinal. O caráter do espaço derivado deste arranjo – a longa perspectiva de colunas de dupla altura – sugere um movimento, um caminhar. À direita do grande hall de chegada está o percurso maior, rumo ao restaurante e terraço – que ficam em pavimento superior – e passando pelos balcões das companhias, comércio e serviços do aeroporto; à esquerda encontram-se os espaços mais restritos, como desembarque, bagagens e alfândega. Os espaços contíguos à nave longitudinal, configurados ao longo das fachadas leste e oeste, são dispostos em dois pavimentos. As lajes das sobrelojas não tocam as colunas centrais, ligando-se a elas por meio de consoles. Do mesmo modo, balcões, divisórias e paredes no térreo estão recuados das linhas dos apoios. “Tais artifícios permitem que seja preservada íntegra a percepção das sequências colunares”. (PEREIRA, 2003, p. 134) – ver figura 5.18. Figura 5.18 – Perspectiva e percurso Aeroporto Santos Dumont, versão 1944 Fonte: PEREIRA, 2003, p. 134. A longa perspectiva de colunas de dupla altura do grande hall longitudinal, que sugere o caminhar. 5.3.4 Tradição e modernidade Pelo anteriormente exposto, percebe-se que o projeto do Aeroporto Santos Dumont emprega recursos da técnica construtiva moderna para solucionar problemas funcionais de nova natureza e para produzir uma massa edificada cuja expressividade plástica se vale de regras de composição tradicionais – “sem falsos pudores”, no dizer de Bruand (2010, p.98). Com base nessas constatações, é possível afirmar que a arquitetura do Aeroporto Santos 184 Dumont é tecnicamente moderna e plasticamente clássica133. A modernidade presente na versão final do aeroporto mantém a mesma predisposição dos irmãos Roberto em seguir os pressupostos presentes na sede da ABI e nas outras versões do aeroporto. Diferentemente das concepções anteriores, entretanto, o projeto executado é influenciado por outros projetos modernos brasileiros, especialmente o Ministério da Educação e Cultura, desenvolvido por Lúcio Costa e equipe, e que deixou profunda marca na Arquitetura brasileira. Cronologicamente, não foi o Ministério a primeira grande obra da moderna Arquitetura do País, “mas foi quem definiu, de modo decisivo, as realizações que se seguiram”. (BRUAND, 2010, p. 99). Em 1944, o Ministério estava quase concluído e o projeto do aeroporto dele tomou emprestado – conforme destaca Bruand (2010, p. 98) – certos elementos, especialmente o sistema de sustentação da laje das sobrelojas através de pequenos consoles fixados às colunas, conforme pode ser visto na Figura 5.18. Convém lembrar que, em 1944, o conjunto da Pampulha projetado por Oscar Niemeyer também havia sido terminado e nele se destacavam planos e volumes sinuosos, lajes recortadas, grandes marquises, revestimentos cerâmicos e paisagismo tropical. Tal linguagem arquitetônica se manifesta no projeto do aeroporto por meio das bordas de laje e balcões sinuosos, escadas helicoidais e do paisagismo tropical de Burle Marx na praça diante do edifício. A tradição presente nas versões anteriores também permanece na disposição final do edifício. Segundo seus autores, o projeto é fruto, em grande parte, da grande arquitetura de todos os tempos. A organização planimétrica biaxial em cruz, constante dos projetos anteriores e presente em distintos momentos da história da Arquitetura, é revelada com maior clareza na versão de 1944. Em uma possível leitura desse edifício, Pereira (2003, p. 134) enxerga uma composição de planta em cruz latina verificada em exemplos de Arquitetura eclesiástica, tais como as basílicas de Brunelleschi: 133 Bruand (2010, p. 99) assinala que a plasticidade clássica é mais ainda ressaltada pelos irmãos Roberto no edifício do Instituto de Resseguros do Brasil, projetado em 1941 e construído em 1944. “Toda a composição do projeto foi rigorosamente determinada pelo emprego das regras clássicas e baseou-se numa série de sistemas de proporções tiradas quer da geometria (triângulo perfeito 3, 4 e 5, e secção áurea), quer da aritmética (progressão 2,4,6, utilização da razão 2 como módulo)”. 185 No eixo longitudinal encontra-se a nave principal e sob os mezaninos, as naves laterais mais baixas. À altura do vestíbulo é introduzido o eixo do transepto, que em igrejas corta as naves transversalmente diante do altar principal. Todavia, as novas funções requalificam os significados tradicionais: a entrada agora se dá pelo lado oeste do eixo menor (transepto), enquanto o altar da tecnologia moderna está na extremidade leste, como amplo vitral transparente, cuja imagem é o movimento das aeronaves e o vaivém dos passageiros. No espaço tradicionalmente reservado ao altar (extremidade norte do eixo longitudinal) estão o portão de desembarque, entrega de bagagens e alfândega. Mesmo que não se veja o edifício conforme a leitura de Pereira, é possível perceber que regras clássicas foram postas a serviço da técnica moderna presente nas três versões do Aeroporto Santos Dumont. Se isso é uma “clara demonstração de seu valor perene”, como crê Bruand (2010, p. 97), não há certeza, mas é um problema sempre em discussão. Pode-se dizer com alguma segurança é que a concepção arquitetônica dos projetos em questão é um reflexo da formação acadêmica de Marcelo e Milton Roberto no Curso de Arquitetura da Escola Nacional de Belas-Artes (ENBA) do Rio de Janeiro. Malgrado a identificação dos irmãos Roberto com uma arquitetura que se pretendia emancipada do passado e gerada com suporte em considerações técnicas e funcionais, o ensino acadêmico da ENBA pairava sobre as pranchetas dos dois arquitetos. As escolas de belas-artes mundo afora difundiam em pleno século XX o mesmo estatuto teórico renascentista de se projetar conforme “princípios eternos” que haviam caracterizado a “grande arquitetura de todas as épocas” – para se usar termos empregados por Marcelo e Milton Roberto no memorial do Aeroporto Santos Dumont, 1938. Desse modo, percebe-se a convivência harmônica entre tradição acadêmica e modernidade na arquitetura dos Irmãos Roberto. Essa característica não seria tão somente dos irmãos arquitetos, mas da própria Arquitetura moderna brasileira em seus anos iniciais e na maturidade dos anos 1940-1960. Observou-se no Capítulo 4, que Lúcio Costa sustentava a convivência da tradição com a modernidade, ao argumentar que a composição da nova arquitetura prende-se às que já passaram. Afirmava Lúcio Costa que as considerações de ordens técnicas e programáticas são absolutamente autônomas com relação às tradições arquitetônicas do passado, mas a Arquitetura moderna é também guiada por princípios e leis permanentes. Tais argumentos 186 vão ao encontro do pensamento de Julien Guadet – último grande sistematizador do academicismo beaux-arts –, que caracterizava os princípios gerais da Arte e da Arquitetura como sendo os mesmos em todas as épocas artísticas, apesar das mais profundas diferenças nas formas exteriores. Guadet exerceu intensa influência sobre as escolas de Belas-Artes, incluindo a Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde Lúcio Costa e os irmãos Roberto estudaram. Os substratos acadêmicos juntavam-se aos preceitos corbusianos para produzir uma arquitetura moderna de caráter local. Do Ministério da Educação e Saúde até o conjunto da Pampulha, foi se consolidando um evidente parentesco compositivo entre as realizações mais significativas da Arquitetura concebida em terras brasileiras. O edifício do Ministério da Educação “não se tratava de uma obra isolada, mas da afirmação de um notável movimento” (BRUAND, 2010, p. 81), que se desenvolvia em profundidade. Manifestações aparentemente paralelas de autores como os irmãos Roberto e Attílio Correia Lima eram parte desse movimento, que se firmou internacionalmente pela expressividade de suas concepções. Assim como a primeira fase da obra corbusiana, que constituiria a expressão plástica mais acabada dos tempos modernos, princípios da tradição arquitetônica foram, no Brasil, mesclados aos elementos de uma nova arquitetura. Assim é explicado um Aeroporto Santos Dumont “cuja modernidade se constrói a partir dos ditames da proporção áurea, dos ritmos dos intercolúnios e da ordenação axial”. (PEREIRA, 2003, p. 129). Assim explica-se a concepção de Brasília, ápice do processo modernista iniciado nos anos 1930 e também moldada em princípios urbanísticos clássicos. A década de 1960, entretanto, anunciava outros caminhos para a Arquitetura e a cidade, ressaltando mais ainda as possibilidades técnicas e formais, que passavam a incorporar, a pouco e a pouco, o potencial da sociedade da informação. O caso estudado a seguir, o Centro George Pompidou, é uma referência ao uso da técnica como definidora da forma e elemento de projeto, resultando em um espaço livre, fluido e transparente. Mostra-se, desse modo, como contraste à ideia platônica do espaço fechado, estático e atemporal que havia marcado manifestações arquitetônicas da primeira metade do século XX, aqui exemplificado pelo Aeroporto Santos Dumont. 187 5.4 Centro George Pompidou: a técnica como definidora da forma e elemento de projeto Paris, França, 1971-1977. Arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers. Fonte da foto abaixo: http://static.panoramio.com/photos/large/59298721.jpg Com seus tubos entrelaçados e seu ar de ser o espaço para uma exposição universal, com sua (calculada?) fragilidade tão distante da mentalidade ou da monumentalidade tradicional, ele abertamente proclama que nada é permanente em nossos dias e em nossa época, e que a nossa própria temporalidade é a do ciclo que aceleradamente se recicla. Jean Boudrillard A multidão heterogênea atraída pelo Centro George Pompidou pode ser um indício de que o edifício bem representa (ou representava ao final do século XX) a estética de um presumível novo tempo. A exteriorização da estrutura e das tubulações, a desmaterialização das paredes, o espaço interno flexivo, a plasticidade etérea do arranjo volumétrico e a relação de contraste com o patrimônio edificado do entorno fazem da obra uma referência projetual (Figura 5.19). A edificação está situada no bairro Beaubourg, entre Les Halles e Marais, centro de Paris, espaço que passou, durante a década de 1970, por significativas intervenções urbanas. Uma dessas intervenções foi a construção do Forum Les Halles – complexo subterrâneo de lojas, restaurantes, cinemas e uma movimentada estação de metrô – no lugar correspondente ao antigo mercado de carnes, verduras e frutas, que teve que ser transferido para os subúrbios; outra foi a própria construção do Centro Pompidou, em praça situada a poucos quarteirões do Forum Les Halles, para abrigar o Museu de Arte Moderna de Paris, bibliotecas de arte e um centro de desenho industrial. Ambos pareciam querer refletir sobre as possibilidades da tecnologia e seus efeitos em meio a um tecido urbano tradicional, embora com resultados díspares. Malgrado a alta tecnologia empregada, a obra resultante do projeto original do Forum apresentou diversas deficiências, dentre elas a dificuldade de reconhecimento do espaço interno e a inadequada relação com o espaço 188 urbano134. O Centro Pompidou, ao contrário, tornou-se uma referência da Arquitetura em que a técnica é tratada como definidora da forma e elemento de projeto e como realidade que interfere em diversos aspectos da vida humana. A heterogênea multidão que visita e frequenta o Pompidou, e mesmo o Les Halles, pode representar a pluralidade de atitudes e demandas que marcam a multifacetada sociedade tecnológica e informacional. O Pompidou faz parte de um rol de significativas propostas realizadas nas décadas de 1960 e 1970 e concebidas na consideração da Arquitetura como reposta à nova era tecnológica. 1 2 Figura 5.19 – Estética de um presumível novo tempo. Centro George Pompidou, Paris, 1971-1977. Renzo Piano e Richard Rogers 3 Fontes: http://www.laparola.com.br/wp-content/uploads/2012/09/Phillip-Capper-1024x680.jpg(1) http://www.france.fr/pt/museus/centro-georges-pompidou (2) http://galeriadefotos.universia.com.br//uploads/2011_08_19_11_01_381.jpg (3) A exteriorização da escada rolante e da estrutura e a relação de contraste com a igreja de Saint Merry, ao fundo (1); a exteriorização das tubulações de absorção do ar-condicionado (2) e a desmaterialização das paredes, com vista de dentro para fora, observando-se a Praça George Pompidou e edificações da Rua Saint Martin (3) fazem da obra uma referência projetual. 134 Em razão dos diversos problemas apresentados pela obra, a Prefeitura de Paris realizou, em 2004-2005, um concurso público para a requalificação do Forum Les Halles. O vencedor foi o escritório SEURA/David Mangin com uma proposta que, em linhas gerais, restabelece a continuidade urbana, reorganiza o espaço interno e reestrutura os acessos às estações de trens e metrôs. A obra foi iniciada, mas ainda não foi concluída. 189 5.4.1 Confiança tecnológica Derivado do desenvolvimento científico e técnico, esse rol de propostas explora as possibilidades dos novos materiais e sistemas estruturais, como as cúpulas geodésicas em treliças espaciais de Buckminster Fuller (1895-1983), que podem ser exemplificadas por meio do Pavilhão da Exposição de Montreal (1967); as estruturas pneumáticas e tensionadas, cujos exemplos máximos são encontrados na obra de Frei Otto para a Olimpíada de Munique (1972); ou, ainda, o uso de sistemas construtivos de aço, que pode ser representado pelo significativo projeto de James Stirling para a casa do Estudante do Queen’s College, Oxford (1971) – obras que podem ser vistas na figura 5.20. 1 2 3 Figura 5.20 – Sistemas estruturais 1. Pavilhão estadunidense na Exposição Universal de Montreal, Busckminster Fuller, 1967 (1) 2. Casa do Estudante do Queen’s College, Universidade de Oxford, James Stirling, 1971 (2) 3. Estádio Olímpico de Munique, Frei Otto, 1972 (3) Fontes: http://farm4.static.flickr.com/3559/3571361782_b943c09cd6.jpg (1) http://www.flickr.com/photos/seier/5107210108/ (2) http://2.bp.blogspot.com (3) Em razão do desenvolvimento científico e técnico, inúmeras obras exploram, nos anos 1960/1970, as possibilidades dos novos materiais e sistemas estruturais, como as cúpulas geodésicas (1), o uso de sistemas construtivos de aço (2) e estruturas pneumáticas e tensionadas (3). 190 Outro projeto emblemático do referido rol é o Conjunto Habitacional de Toulouse-leMirail, de Georges Candilis, (França, 1962-1977) ou o Conjunto Habitacional de Montreal (ou Hábitat 67), de Moshe Safdie, ambos mostrando as possibilidades que o cálculo por computador pode oferecer para a Arquitetura135 (Figura 5.21). O Centro Pompidou pode ser visto como uma espécie de corolário do citado rol de propostas e também premissa de obras sucessivas concebidas pelos inovadores arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers. 1 2 Figura 5.21 – Computador e Arquitetura 1. Conjunto Habitacional em Le Mirail, Toulouse, França, 1962-1977.Georges Candilis 2. Conjunto Habitacional de Montreal-Habitat 1967, Canadá. Moshe Safdie Fontes: http://img149.imageshack.us/img149/3087/dscn2480zb0.jpg (1) http://randux.files.wordpress.com/2007/02/habitat_c.jpg (2) As possibilidades que o cálculo por computar podem oferecer à Arquitetura contribuem, nos anos 1960-1970, com o surgimento de obras emblemáticas. Leonardo Benevolo, na estruturação de seu livro A Arquitetura no novo milênio (2007), arrola os autores do Centro George Pompidou como “inovadores da arquitetura europeia”, juntamente com Norman Foster e Jean Nouvel. Esses arquitetos, segundo Benevolo, redescobrem as consequências mais duradouras do Movimento Moderno produzidas entre as duas grandes guerras mundiais: “a confiança no progresso tecnológico e a presteza de seus resultados para as exigências de uma sociedade pluralista”. (P. 137). Para Benevolo (2007), esse passo metodológico para trás os deixa livres diante do futuro, pois 135 Fazendo-se um paralelo deste último trabalho com o Brasil, pode-se mencionar a experiência do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães, em Guarulhos, São Paulo, de autoria de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteado, onde está presente a mesma preocupação com uma arquitetura de componentes industrializados, embora com distinções. “No Zezinho Magalhães buscou-se a pré-fabricação de todos os elementos de infra-estrutura e superestrutura. Habitat partia para outro processo industrial – a do componente fechado. Uma indústria que aqui não podíamos desenvolver” (SPADONI, 2007, p. 249). 191 redescobrem, nas escolhas concretas do ofício, “o gosto pela criação pura”. (P.137). Da tradição europeia do entre guerras – continua Benevolo – os citados arquitetos não tiram modelos, mas premissas metodológicas sobre a “prioridade da invenção formal em todas as escalas projetuais”. (2007, p. 137). Os proclamados “inovadores da arquitetura europeia” são igualados pelo rótulo high tech, que pressupõe o domínio da tecnologia, particularmente dos métodos construtivos mais avançados. As propostas arquitetônicas higt tech em todo o mundo tinham como suporte conceitual a visão racionalista e futurista, premissas, entretanto, já utilizada em fase anterior do modernismo do século XX – conforme visto em Benevolo. Na direção do entendimento de Benevolo, Montaner (2002, p. 82) aponta que essas propostas adotavam os mesmos princípios do racionalismo da primeira metade do século XX, que se pautava pela primazia das medidas, a ênfase no detalhe técnico, a criação baseada em protótipos, o projeto à base da repetição modular, a subdivisão do global em volumes eficazes e a imaginação de megaestruturas complexas. Muitas dessas propostas tomam o caminho da interpretação aristotélica de substância, que funde matéria com forma, a mesma utilizada na concepção de uma catedral gótica, conforme visto no capítulo 2. Exemplo emblemático dessa compreensão teórica, o Centro Pompidou se baseia na inspiração do mundo da máquina e nas tipologias procedentes do mundo industrial, como fábricas ou refinarias de petróleo. Seu arranjo formal se pauta na parafernália tecnológica que faz surgir no exterior a estrutura portante, as tubulações, as escadas rolantes, os elevadores, criando um espaço interior livre e flexível, fazendo recordar, como lembra Montaner, a lógica da catedral gótica. Da associação de Richard Rogers com Renzo Piano, emerge um edifício que revela as preocupações projetuais que os dois arquitetos dividiam naquele momento. A experiência de Rogers é paralela à de Norman Foster, com quem trabalha por alguns anos, e obtém, conforme Benevolo (2007, p. 154), resultados diversos, “mas complementares para o enriquecimento das pesquisas contemporâneas”. Rogers e Foster estudaram, após a graduação, nos Estados Unidos, onde conheceram Buckminster Fuller e se interessam pelas novas tecnologias industriais estadunidenses. Trabalham neste campo ao voltarem à Inglaterra, onde dividem um escritório de 1963 a 1967. Na priorização da invenção formal, cada obra de Foster procura ser um organismo inédito, como nos 192 projetos de arranha-céus, que “renovam radicalmente a tipologia do edifício alto, decompondo-o em uma pluralidade de volumes livremente montados”. (BENEVOLO, 2007, p. 139). Foster empreende pesquisas diversas, como a de eficiência energética dos edifícios, de modo a limitar os consumos tradicionais, ou a pesquisa que compreende as abóbadas e cúpulas envidraçadas de forma variada. Nos últimos tempos, a experimentação mais recorrente são as retículas das estruturas de sustentação em malha triangular (Figura 5.22) “que evitam a orientação referida às três dimensões ortogonais e repropõem, com os meios tecnológicos atuais, as estruturas em malha contínua pensada há muitas décadas por Buckminister Fuller”. (BENEVOLO, 2007, p. 148). 1 2 3 Figura 5.22 – Malha triangular Companhia de Seguros Swiss Re, Londres, 1997-2003. Norman Foster 1. A forma afuselada do edifício, em sua parte mais alta 2. A estrutura em malha triangular, ao nível do térreo 3. A estrutura contraventada por suas conexões diagonais, vista de dentro para fora Fontes: http://www.skyscrapernews.com/swiss_re5-01.jpg (1) http://imgs.abduzeedo.com/files/archi/norman_foster/swiss2.jpg (2) http://locuraviajes.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/grek2.jpg (3) As retículas de estruturas de sustentação em malha triangular tem sido, nos últimos tempos, a experimentação mais recorrente de Foster. Para Benevolo (2007), elas repropõem, com os meios tecnológicos atuais, as estruturas em malha contínua pensadas há muitas décadas por Fuller. 193 Assim como Foster, Rogers atua em uma gama muito grande de escalas projetuais e tem na aplicação de novas tecnologias a essência de seu labor. No Centro Pompidou, a premissa de que a técnica é definidora da forma e elemento de projeto é testada com toda força conceitual. Na sede do Lloyd’s (1978-1986), em Londres – outra de suas obras emblemáticas –, Rogers complica propositadamente o dispositivo das estruturas metálicas de modo a acentuar, de dentro para fora, o aparato tecnológico no qual se baseia o projeto (Figura 5.23). 1 2 Figura 5.23 – Técnica e forma Sede do Lloyd’s, Londres, 1978-1986. Richard Rogers Fontes: http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/london/london_building_aw050507_166.jpg (1) http://d3th968jyvwjuc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2009/02/lloydslondon4.jpg (2) As estruturas metálicas acentuam, de dentro (1) para fora (2), o aparato tecnológico no qual se baseia o projeto. Em obras subsequentes, o caminho seguido é pela simplificação formal e maior adequação aos lugares e instrumentos tecnológicos, como as construções residenciais e de serviços da área 2 de Chiswick Park, próximo a Londres (1989), conforme se observa na figura 5.24. 194 Figura 5.24 – Simplificação formal Chiswick Park, residências próximas a Londres, 1989. Richard Rogers Fonte: http://www.meloy.co.uk/Chiswick-Park-image5.jpg A simplificação formal e maior adequação aos lugares e aos instrumentos tecnológicos substituiu a complicação proposital dos dispositivos estruturais antes utilizados por Rogers. Assim como Foster e Rogers, Renzo Piano tem sua obra embasada na confiança tecnológica, com ênfase para os mecanismos das estruturas e dos acabamentos. Ele não participa, deliberadamente e, segundo Benevolo (2007, p. 169), dos debates ligados à polêmica modernista e às suas sucessivas revisões ocorridos no ambiente italiano, optando por um percurso independente de autoformatação. Encontra no Exterior um campo mais adequado para expor sua independência projetual, tendo a experiência do Centro George Pompidou pautado o itinerário de suas obras sucessivas. 5.4.2 O projeto Em meio a um terreno com quatro frentes, o edifício, de planta retangular, é implantado de modo a deixar livre a metade do terreno, conformando uma praça na frente de orientação noroeste (Rua Saint Martin). A fachada que mais identifica o edifício é exatamente a vista desde a praça, sendo possível a sua inteira apreensão visual com oriegem em determinados posicionamentos do observador. Nas outras orientações não existem grandes recuos de frente, dificultando as apreensões visuais por ângulos abertos da massa edificada desde as ruas Bourbourg, Saint-Merri e Rambuteau, predominando a vista 195 focada136. A situação de implantação e visibilidade do edifício produz fachadas diferentes em seu sentido longitudinal. A fachada oposta à praça (Rua Beaubourg) é quase que inteiramente opaca, sendo em grande parte ocupada pelas grossas tubulações verticais das instalações, que depois penetram horizontalmente o edifício. Desde modo, a fachada orientada para a praça, que faz a conexão de quase todas as ligações entre os espaços abertos e fechados, é deixada livre, transparente (Figura 5. 25). 1 2 3 Figura 5.25 – Implantação e visibilidade Centro George Pompidou Fontes: Elaboração própria (1) http://es.wikiarquitectura.com/images//8/85/Pompidou17.jpg (2) http://1.bp.blogspot.com (3) Implantação, que deixa livre a metade do terreno, conformando a Praça George Pompidou (1); vista em ângulo fechado desde a calçada da Rua Beaubourg, onde se observam as grossas tubulações verticais das instalações, que depois penetram horizontalmente o edifício (2); fachada noroeste inteiramente apreendia desde a Praça George Pompidou (3). 136 Pelo lado sudoeste, o edifício conforma uma praça lateral com a igreja de Saint-Merri, o que permite o posicionamento mais distante do observador e, em consequência, maior apreensão visual de parte da fachada voltada para aquela orientação. 196 Na relação com o espaço urbano, o Pompidou contrasta fortemente com o patrimônio edificado de seu entorno, deixando bastante clara a distinção entre a nova e as antigas massas edificadas. Não há uma reverência explícita aos edifícios antigos que o circundam – como ocorre, por exemplo, com o Instituto do Mundo Árabe (1982-1987), de Jean Nouvel, também em Paris137 –, mas, na relação com o tecido histórico, consolidado, o Pompidou aparece como catalisador da regeneração urbana de importante área parisiense, de Les Halles ao então decadente bairro do Marais (Figura 5.26). 1 2 3 Figura 5.26 – Contraste com o patrimônio edificado. 1. O edifico em meio ao tecido antigo 2. Os edifícios da Rua Saint Martin vistos desde a escada rolante 3. Os tubos da fachada sudoeste (Rua Beaubourg) vistos pela Rua Simon-Le-France. Fontes: http://farm4.staticflickr.com/3474/3730019610_f3f309b0ab_z.jpg (1) http://www.rsh-p.com (2) http://ven.cdn-hotels.com/hotels/2000000/1170000/1166100/1166025/1166025_51_b.jpg (3) Não há uma reverência explícita aos edifícios antigos que circundam o Pompidou, mas, na relação com o tecido histórico, consolidado, o edifício aparece como catalisador da regeneração urbana de importante área parisiense. 137 A conformação volumétrica do Instituto do Mundo Árabe se assemelha ao conjunto edificado do entorno: prismática (visto desde o sul e leste), de cor esmaecida (espelhada) e de mesma altura. Externamente, o empenho tecnológico utilizado na execução do projeto é percebido (na fachada sul), por intermédio de painéis com aberturas em forma de diafragma fotográfico, que se movimenta com a variação da intensidade da luz e que remete ao muxarabi árabe. 197 Configurada por um térreo e seis pavimentos (Figura 5.27), o edifício apresenta, na representação, plantas austeramente retangulares, como se a concepção fosse governada por planos horizontais rígidos. As plantas caberiam em um traçado regulador tradicional, próximo da maneira Beaux-arts, como o apresentado na figura 5.28, mas é por meio do corte que as premissas se revelam. É com arrimo no corte que a feição “industrial” de sua estrutura e a flexibilidade dos planos horizontais são apreendidas, refletindo as soluções técnicas e construtivas (Figura 5.29). As fachadas, em representação, também podem ser inscritas em rígidos retângulos, não revelando a experiência concreta do observador: a difusa apreensão visual da forma como um todo (Figura 5.30). Nesse sentido, o Pompidou não concentra o seu discurso na severidade clássica de um todo monolítico como a primeira vista sugere sua representação, severidade que pode ser observada na concretude do Museu Kimbell (Figura 5.31) projetado na mesma época (1972) por Louis Kahn, em Fort Worth, Texas.138 Figura 5.27– Pavimentos e acessos. Fonte:http://farm5.static.flickr.com/4027/4683609168_5494ec2e3f_b.jpg 138 Curtis (2008, p. 600-601) fala da “severidade romana” e da moderação altamente contrastante do Museu Kimbell em relação ao Centro Pompidou, destacando as qualidades atemporais que Kahn utiliza em sua arquitetura. 198 1 2 3 Figura 5.28 – Plantas. 3° Pavimento (1), 6° Pavimento (2) e Coberta (3) Fonte: WESTON, 2011, p. 173. Na representação, as plantas são austeramente retangulares, como se a concepção fosse governada por planos horizontais rígidos. Figura 5.29 – Corte e feição “industrial” Corte transversal Fonte: WESTON, 2011, p. 173. É com arrimo no corte que a feição “industrial” da estrutura e a flexibilidade dos planos horizontais do edifício são apreendidas. Figura 5.30 – Fachadas e apreensão visual Fachada noroeste. Fonte: http://es.wikiarquitectura.com/images/thumb/3/3b/Pompidou2.jpg/120px-Pompidou2.jpg As fachadas, em representação – exemplificada pela elevação noroeste –, também podem ser inscritas em rígidos retângulos, não revelando a experiência concreta do observador. 199 1 2 Figura 5.31 – Transparência versus opacidade. 1.Centro George Pompidou, Paris, 1971-1077. Renzo Piano e Richard Rogers 2. Museu Kimbel, Fort Worth, Texas, USA, 1972. Louis Kahn. Fontes: http://revista.mobly.com.br/files/2012/07/centrepompidou.jpg (1) http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=172974 (2) O Pompidou não concentra o seu discurso na severidade clássica de um todo monolítico como a primeira vista sugere sua representação. A sua plasticidade é etérea, contrapondo-se à concretude do Museu Kimbel, projetado no mesmo período. As fachadas se configuram não por paredes, mas por uma série de telas transparentes, capazes de receber e esculpir a luz e de servir como suporte público de informação. Nos seus aspectos volumétricos, o corpo edificado se conforma no interior de um prisma puro, corbusiano, de seção retangular, ressaltando, em princípio, a caixa fechada da casa tradicional. A transparência e a externalização do exoesqueleto e das tubulações, na verdade, anulam a possibilidade da caixa fechada, destacando a relação fluida e aberta entre o interior e a praça, por um lado, e a identificação clara da função de cada elemento do edifício, por outro lado (Figura 5.32). Apresenta alguns dos princípios básicos de uma forma arquitetônica defendida por Theo van Doesbourg em seu manifesto A uma arquitetura neoplástica (1924) – planta livre, espaços abertos – e o mesmo germe da transformação do mundo observado no Neoplasticismo de Doesbourg, que buscava na abstração e na confiança no progresso e no futuro a configuração de um novo espaço, radicalmente oposto à tradição. 200 1 2 Figura 5.32 – Aspectos volumétricos. Fontes: Elaboração própria (1) e http://sketchup.google.com (2) O corpo edificado se conforma no interior de um prisma puro, corbusiano, de seção retangular (1), mas a transparência e a externalização do exoesqueleto e das tubulações anulam a possibilidade da caixa fechada (2) Baseado nas possibilidades da alta tecnologia, o edifício é estruturado por um sistema de conexões, tubos e cabos de aço, procurando definir um arranjo formal substancioso, aristotélico, em contraposição ao espaço platônico, idealista, presente em muitas das obras filiadas à modernidade do século XX. A estrutura é basicamente composta de vigas treliçadas que se apoiam em pilares tubulares, solução que levou à utilização de vigotas em balanço chamadas de gerberettes 139 (ou guerberetes). Essas vigotas, executadas em aço , “formam anéis em torno das colunas e fazem pequenos balanços para dentro, onde sustentam a viga principal, e para afora, onde são amarradas a tirantes verticais” (WESTON, 2011, p. 172)140 e constituem, também, elemento de grande importância no arranjo plástico da composição (Figura 5.33). 139 O nome é uma alusão ao engenheiro alemão do século XIX, Henri Gerber, que inventou o sistema a ser usado em pontes. 140 Sobre análise do sistema estrutural do Pompidou, ver também REBELLO, Yopanan. Engenheiros, arquitetos e um único objeto: a edificação. Revista Integração (on line), n° 53, abril/maio/junho de 2008, p. 119-125. Disponível em: < ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/119_53.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2014. 201 1 2 3 4 5 6 Figura 5.33 – Tecnologia e arranjo formal. 1 e 2. Sistema estrutural-formal visto da fachada noroeste-Praça George Pompidou 3 e 4. A estrutura de vigas treliçadas que se apoiam em pilares tubulares/parte interna (3) e vista desde a fachada sudoeste-Rua Saint-Merri ( 4) 5 e 6. Sistema de tubos da fachada sudoeste-Rua Beaubourg. Fontes: http://www.espacoturismo.com/blog (1), http://lh3.ggpht.com (2, 3, 4 e 6) e http://www.portobello.com.br (5) Estruturado por um sistema de conexões, tubos e cabos de aço, o edifício procura definir um arranjo formal substancioso, aristotélico, em contraposição ao espaço platônico, idealista. 202 5.4.3 Técnica e realidade cotidiana A localidade aprazível, que serve de passeio e incorporação de cultura, pode ser vista como uma promenade mecânica de cabos, treliças e tubos, bem representando o ideário higt tech, tecnológico, da época de sua concepção. As escadas rolantes dentro de tubos de vidro “processam” os visitantes, que tem seus corpos envolvidos pelo espaço urbano e arquitetônico e a parafernália maquinal. Os anos 1970, entretanto, ainda careciam, conforme Benevolo, de uma tecnologia madura, não sendo capaz de concretizar efetivamente todas as ideias de Rogers e Piano para o Centro Pompidou. Em consequência, algumas escolhas são mais simbólicas do que concretas, manifestadas em expedientes demonstrativos: “o destaque dos equipamentos de instalações, vivamente coloridos, na fachada voltada para a rua; a exibição da longa escada rolante que leva do térreo ao topo, diante da fachada interna ...” (BENEVOLO, 2007, p. 169). Os tubos mecânicos e o tubo de vidro envolvendo a escada rolante são vistos como festões por Curtis (2008, p. 600), adornos que embotam a imagem de mecanismo de precisão que o edifício procura passar. O que parece ter ocorrido com o Centro Pompidou foi motivado pelo mesmo obstáculo encontrado em obras atuais: “o progressivo aumento da distância entre a técnica mediata, ou seja, a técnica vivida como discurso, e a técnica imediata, a técnica vivida como realidade no contexto cotidiano da produção e do uso”. (MALDONADO, 2012, p. 157). Como exemplo mais recente do distanciamento entre esses dois modos de entender a técnica, é possível citar o Millennium Dome de Londres, outro projeto de Rogers. Concluída em 1999 para as festas de fim de século, a obra consiste em uma cobertura circular de grandes dimensões, onde o Arquiteto explora os limites das tecnologias disponíveis. O empreendimento tinha como objetivo principal simbolizar a grande capacidade tecnológica da Grã-Bretanha na entrada do terceiro milênio, pretendendo ser um Projeto Nacional. Como um Crystal Palace do século XXI, o Dome visava a impressionar o mundo com sua monumentalidade e técnica construtiva, assim como fez o Crystal Palace no século XIX, quando representou os avanços provenientes da Revolução Industrial141. O imenso artefato, entretanto, se mostrou caro e superdimensionado, abrigando apenas uma pequena 141 Ver BRANDÃO, Zeca. Millennium Domeum: projeto nacional de poucos. In: Vitruvius, Arquitexto 010.07, mar. 2001, disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.010/912>, acesso em: 21 jan. 2013. 203 exposição por durante todo o ano 2000 e implicando em gastos de manutenção na ordem de 1,8 milhões de libras por mês142 (Figura 5.34). Figura 5.34 – Distanciamento entre os modos de entender a técnica. Domo do Milênio, Londres, 1999. Richard Rogers Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons Exemplo do progressivo aumento da distância entre a técnica imediata (vivida como realidade) e a técnica mediata (vivida como discurso). O distanciamento entre as técnicas mediata e imediata do Pompidou, do Dome e de outros empreendimentos, e ante a realidade avassaladora hoje representada pela técnica, leva à necessidade de novas reflexões sobre a questão. Para Maldonado, o distanciamento pode ser amparado em duas possibilidades: 1) a técnica mediata, diante do fascínio da autorreferência143, perdeu contato com a realidade da técnica imediata; 2) esta, por sua vez, se recusa, de modo obstinado e arrogante, ir além de uma visão estritamente instrumental e em admitir que a técnica possa ser objeto de reflexão. Maldonado (2012, p. 157-158) está inclinado a pensar que, no futuro, a principal tarefa será a de encurtar a distância que separa esses dois modos de compreender a técnica (embora que essa tarefa, segundo ele, já tenha sido enfrentada no passado por modos diversos). O Pompidou pode ser visto como um 142 Não obstante os seis milhões de visitantes durante o ano 2000, o Domo fechou nesse mesmo ano, passando a ser usado pela empresa de telefonia 02 para a realização de grandes eventos, com o nome The 02 Arena. 143 A compreensão de que a técnica é autorreferente pode ser vista nos trabalhos dos engenheiros-cientistasfilósofos alemães E. Zschimmer e F. Dessaeur, discutidos por Maldonado (2012). Pertencentes a uma corrente alemã que teve papel importante na filosofia contemporânea quanto à técnica, os dois estudiosos estavam convencidos de que as respostas às questões levantadas pela técnica deveriam ser buscadas dentro da própria técnica. “A técnica seria uma realidade autônoma, um sistema fechado, que se desenvolve e se autoexplicaria sem ter de recorrer a fatores exógenos”. (MALDONADO, 2012, p. 153). 204 objeto de reflexão dialética entre a técnica vivida como discurso e a técnica vivida como realidade, havendo suscitado o debate sobre o advento das novas tecnologias e suas consequências na vida cotidiana. Embora a tão alardeada “flexibilidade” de seus espaços internos tenha se mostrado intimidadora para muitas das exposições de arte e a expressão da estrutura e das instalações possam parecer exageradas para um edifício de cunho cultural, a concepção de Piano e Rogers parece caber na asserção seguinte: “É precisamente no objeto técnico que a cultura torna-se técnica e, a técnica, cultura”.(MALDONADO, 2012, p. 159)144. Ou, em outras palavras de Maldonado, o objeto técnico pode ser, direta ou indiretamente, o eixo em torno do qual gira a produção cultural, possibilitando que produtos industrializados se tornem portadores de valores culturais – estéticos, éticos, simbólicos –, como, enfim, se acrescente, ocorre na arquitetura do Pompidou. 5.4.4 Libertação da forma As premissas das obras de Foster, Rogers e Piano têm origem, como já expresso, na confiança no progresso tecnológico e na presteza de seus resultados – consequências produzidas pelo movimento moderno no entreguerras e incorporadas com intensidade pela Arquitetura em significativas obras concebidas desde a década de 1960. O discurso da integração entre tecnologia e processos projetuais da Arquitetura, que já havia sido difundido em décadas anteriores, ganha força nos anos 1960 e se estabelece com maior intensidade nas décadas posteriores. As tecnologias avançadas utilizadas desde a década de 1960 (na reorganização industrial, nos sistemas de transportes e nas comunicações) interferem substancialmente no resultado arquitetural. A concepção com base em um espaço livre, fluido, transparente – já utilizada pela vanguarda arquitetônica na primeira metade do século XX – passa a se contrapor, cada vez mais, à concepção platônica do espaço fechado, estático e atemporal. Hoje, outro universo de objetos artificiais, outros modos de produção e novas concepções de mundo – como expresso no capítulo 2 – procuram deslocar o domínio do estático para o senhorio do dinâmico, incluindo o resultado arquitetural, que estaria, desse modo, perdendo sua plasticidade volumétrica para destacar um mundo de superfícies. 144 Parafraseando Gilbert Simondon. 205 Na formatação dessa nova Arquitetura e sua relação com a escala urbana, pode-se buscar subsídios nas considerações de Richard Rogers, um dos “inovadores da arquitetura europeia”. Embora que afirmações verbais de arquitetos não devam ser levadas à risca – pois podem estar em clara contradição com o resultado concreto de suas concepções –, as previsões de Rogers para uma nova arquitetura servem de reflexão. Nos finais dos anos 1990, ele defende um modelo de “cidade compacta” que aceita a alta densidade sustentada por uma rede de transportes diferenciados. A Arquitetura derivada dessa compreensão de cidade aparece como instrumento de reunião das funções habitacionais segregadas; e pela complexidade das funções e das relações espaciais, assume características novas, que ele tenta antecipar em suas construções: importância das transparências, a sobreposição de imagens, as estruturas indeterminadas e flutuantes que se estendem livremente no ar. Para Rogers (2012), essa nova arquitetura mudará o caráter do espaço público, pois as estruturas, que se tornarão mais leves, levarão à configuração de edifícios mais permeáveis, permitindo o movimento dos pedestres através dos edifícios e a simbiose entre ruas, parques, praças e edificações (p. 165). São características que Rogers antecipa para o futuro dos edifícios, que serão caracterizados, segundo ele, não pelas massas, mas pelas transparências e pelos véus, “por estruturas indeterminadas, adaptáveis e flutuantes que respondam às mudanças diárias no ambiente e nos padrões de uso”. (P.165).145 Jean Nouvel, por sua vez, entende que a Engenharia de hoje faz com que os materiais sejam misteriosos, que sejam esquecidos em benefício das formas; que a técnica cada vez mais liberta as formas do projeto do condicionamento dos materiais, criando novas espécies arquitetônicas 146. Os invólucros de mínima espessura, a desmaterialização e a permeabilidade dos edifícios, a “libertação” da forma, parecem ser, em suma, resultantes da “antropologia cultural das superfícies” ou concernentes ao espaço acidental preconizado por Virilio, conforme será abordado no estudo de caso seguinte. 145 Rogers cita, inclusive, projetistas de orientações diversas entre os precursores dos “edifícios do futuro” e que considera “inovadores”: Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Coop Himme(l)blau e Toyo Ito. 146 Entrevista a Giuseppe Pullara. Corriere della Sera, Milão, 6 de abril de 2004. 206 5.5 Museu Guggenheim: efeito de superfície como espetáculo Bilbao, Espanha, 1992-1997. Arquiteto Frank Gehry O plano e os sólidos platônicos são esquecidos, enquanto as superfícies se agitam em uma dança animadíssima. A arquitetura deixa de ser uma realidade imóvel e se converte em um corpo palpitante. 147 Rafael Moneo O museu Guggenheim, de Bilbao, é uma das obras símbolos das manifestações arquitetônicas que procuram a exclusividade como marca de excelência arquitetural. Nele está implícita a negação da produção em massa e ao planejamento urbano, característica da modernidade do século XX, para ressaltar a espetaculização de um edifício isolado, capaz, por si só, de ativar uma economia fragilizada, atrair turistas e investidores. Essa obra concentra em si, no dizer de Arantes (2012, p. 21), “inovações na forma, na técnica de projeto, na produção em canteiro, na projeção midiática de suas imagens e na maneira de obter ganhos simbólicos e materiais por parte de diversos agentes que dela se beneficiaram”. Economicamente, a execução do edifício-espetáculo envolveu as indústrias de componentes informacionais, grandes construtoras e o mercado das artes; projetualmente, lá estão presentes os invólucros de mínimas espessuras, a desconstrução e a desmaterialização, que negam a sobriedade tectônica e espacial, platônica (Figura 5.35), e fazem do edifício um produto concernente ao domínio das superfícies ou ao espaço acidental preconizado por Virilio. 147 Sobre o Museu Guggenheim, in: Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos; tradução Flávio Coddou. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 278. 207 1 2 Figura 5.35 – Domínio das superfícies Museu Guggenheim, Bilbao. Croquis (1) e exterior (2) Fontes: http://www.vagon293.es/wp-content/uploads/2013/01/0-Frank-Gehry-Guggenheim-boceto-invertido.jpeg (1) http://www.vagon293.es/wp-content/uploads/2013/01/guggenheim-museum-bilbao-view-2-copy2.jpeg (2) A composição dispensa a sobriedade tectônica e espacial, platônica, e faz do aspecto plástico do edifício um domínio de superfícies autônomas. O projeto recusa, em grande parte, os princípios tradicionais de composição, como modulação, proporção, simetria, formas puras, ritmo e harmonia, não concentrando, pois, o seu discurso na severidade clássica de um todo monolítico. Comparado ao Aeroporto Santos Dumont, analisada anteriormente, mostra-se como antítese, pois tem seus volumes concebidos aleatoriamente, revelando uma instabilidade formal condizente com as ideias de fragmentação e cenografia. Seu corpo edificado pouco tem de prismático, mesmo na representação planimétrica, como ocorre com o Centro George Pompidou, também analisado anteriormente. Em um elogio ao domínio das superfícies, a obra de Gehry oculta o 208 comportamento das estruturas, posição oposta ao que ocorre com o Santos Dumont e o Pompidou. É da imensa superfície reflexiva e dos volumes que a conformam que Gehry procura extrair a expressividade do edifício, dispensando a plasticidade dos elementos hightech, apesar da alta tecnologia empregada (ARANTES, 2012, p. 30). O museu Guggenheim se desgarra do todo monolítico representado pelo Aeroporto Santos Dumont e do meio-termo entre materialidade e transparência presentes no Centro George Pompidou para se apresentar como uma superfície autônoma sobreposta ao esqueleto estrutural. 5.5.1 O edifício e o entorno urbano Implantado ao longo rio Nervión, nos cais Evaristo Churruca e La Campa de Los Ingleses, o enorme, poliforme e reluzente volume se irrompe do tecido urbano como uma grande escultura. Composto em grande parte por uma sequência de formas curvas, o monumental e escultórico volume se instala no entorno dos referidos cais como parte de um plano estratégico de reordenamento da cidade (Figura 5.36). Figura 5.36 – Reordenamento. Imagem de satélite/Google Earth O edifício se conforma ao longo do rio Nervión e por sob a Ponte de La Salve como parte de um plano de reordenamento das margens do rio. 209 No plano de reordenamento de Bilbao, o Guggenheim é caracterizado como o principal edifício-âncora e sua função imediata na nova conformação urbana da cidade era revitalizar as margens do rio no entorno da Ponte de La Salve. Lá se encontravam galpões industriais e armazéns desativados com a crise das indústrias metalúrgicas e dos estaleiros da região ocorrida nos anos 1970/1980. A ponte foi inaugurada em 1972148 e na figura 5.37 é possível observar uma etapa de sua construção, bem como o sítio a ser revitalizada pelo Guggenheim, na ocasião ocupada por galpões, armazéns, guindastes e embarcações. Figura 5.37 – Entorno urbano Fonte: http://fotos-arquitectura.blogspot.com.br/2011/01/bilbao-de-antes-bloque-seis.html Ponte de La Salve em construção e o sítio onde posteriormente seria implantado o Museu Guggenheim, em foto de 1969. O Guggenheim foi, então, implantado às margens do rio Nervión, encaixando-se à Ponte de La Salve e tendo como pano de fundo as colinas que cercam Bilbao. A integração do edifício com a cidade se dá por diversas formas, seja pelos volumes que passam por sob a ponte, seja pela circulação vertical de acesso à calçada de pedestre da própria ponte ou ainda as deferências ao rio e a edifícios tradicionais. Pelo lado do cais, por onde se pode acessar a calçada de pedestre ao nível da ponte, por escada ou elevadores, a conformação 148 A ponte foi concebida pelo engenheiro John Batanero ao final dos anos 1960 e em 2007, em comemoração aos dez anos de inauguração do Guggenheim, o pórtico de sustentação dos tirantes foi transformado em um arco vermelho, projeto do artista Daniel Buren. 210 do museu sugere uma continuidade com as águas do rio (Figura 5.38). Uma vez sobre La Salve, ela funciona como um mirante que permite uma vista panorâmica da grande e por vezes reluzente massa edificada. O caminhar por sobre a passarela de pedestre que parte da ponte, no sentido de contornar o museu, possibilita um passeio arquitetônico contemplativo, com diferentes perspectivas, permitindo a apreensão das várias formas e volumes que compõem o conjunto edificado (Figura 5.39). A integração à ponte é um dos pontos mais fortes da relação do museu com seu entorno, embora que fotos publicadas em livros e na internet não façam, de ordinário, esse destaque (BONATES, 2009, p. 76). 1 2 Figura 5.38 – O edifício, a ponte e o rio 1 .Ponte de La Salve, com escadaria e torre de circulação vertical 2. O museu visto desde o rio Fontes: http://esphoto980x880.mnstatic.com/puente-de-la-salve_437517.jpg (1) http://www.absolutbilbao.com/wp-content/uploads/2013/03/museo-guggenheim-bilbao.jpg (2) A integração do edifício com a cidade se dá por diversas formas, como à relação com a ponte e seus acessos (1) ou a conformação do museu como continuidade das águas do rio (2) 211 Figura 5.39 – Integração ponte-museu Vistas desde a Ponte de La Salve, observando-se a passarela de pedestre e o museu Fonte: Google Eart/Street View O caminhar por sobre a passarela de pedestre que parte da ponte, no sentido de contornar o museu, possibilita um passeio com diferentes perspectivas, permitindo a apreensão das várias formas e volumes do conjunto edificado. Vários são os planos horizontais do espaço urbano que se relacionam com o edifício, determinando acessos diversos e indicando a complexidade da implantação. Além da ponte e do nível do cais, já mencionados, uma importante via do sistema viário de Bilbao passa por sob o edifício, a Avenida Abandoibarra, nível que, inclusive, conduz veículos leves sobre trilhos e onde se localiza um estacionamento do museu. O acesso ao edifício pode ser feito pelo nível do cais, no 2° pavimento, entretanto o acesso principal se dá pelo 3° pavimento, por uma praça a cerca de 10m acima e contígua à Avenida Mazarredo Zumarkalea, importante via da cidade e onde se encontram edifícios de desenho tradicional. De quem vem do cais, pelo lado oeste, a praça, que fica sobre a Avenida Abandoibarra, é alcançada por uma grande escadaria rampada; quem vem da ponte, pelo lado leste, chega à praça por uma passarela que contorna o edifício (Figura 5.40). 212 1 2 Figura 5.40 – Acessos 1. Desnível entre o leito do rio e o bairro onde o museu se insere – modelo 3D 2. Vista aérea Fontes: http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-guggenheim-museum/511076 (1) e Google Maps (2) O acesso principal se dá pela praça contígua à Av. Mazarredo Zumarkalea e que fica sobre a Av. Abandoibarra. Note-se, na imagem 2, a escadaria rampada que liga o nível de uma avenida à outra – obstruída por dois volumes cúbicos provisórios – e a passarela que vem da ponte de La Salve, esta em sua feição anterior à inclusão do arco vermelho em seu pórtico. A praça proposta por Gehry faz a ligação do museu com o tecido urbano consolidado e permite, como já expresso, o acesso ao 3° pavimento, espaço que concentra as galerias de exposições permanentes e equipamentos públicos – o restaurante e as lojas – com acesso direto para a cidade (Figura 5.41). 213 Figura 5.41 – Acesso principal/Planta do 3° Pavimento Fonte: WESTON, 2011, p.227 O acesso principal, que faz chegar ao 3° pavimento, se dá pela praça proposta por Gehry, espaço que cumpre papel de grande relevância na relação com a cidade. O 3° pavimento concentra as galerias de exposições permanentes e equipamentos públicos, como restaurante e lojas. No entorno da praça de acesso, alguns volumes prismáticos com janelas retangulares, revestidos em pedra amarelada de arenito ou pintados de azul, aparecem como diálogo com as formas, escalas e materiais da cidade que envolve o museu por aquele lado. A praça também valoriza a série de edifícios tradicionais dispostos ao longo da Avenida Mazarredo Zumarkalea, conjunto que se distingue visualmente do cenário composto pelo museu (Figura 5.42). 214 1 2 3 Figura 5.42 – O edifício e o tecido urbano 1. Praça do acesso principal, observando-se edifícios prismáticos e a escultura Puppy 2. Praça do acesso principal e Av. Mazarredo Zumarkalea 3. Escadaria rampada, com a escultura Puppy e edifícios da Av. Mazarredo ao fundo Fontes: http://hojeconhecemos.blogspot.com.br/2012/07/museu-guggenheim-bilbao-espanha.html (1) Google Eart/Street View (2) https://3.bp.blogspot.com (3) No entorno da praça de acesso principal, volumes prismáticos aparecem como diálogo com as formas, escalas e materiais da cidade que envolve o museu por aquele lado. A praça também valoriza a série de edifícios tradicionais dispostos ao longo da Avenida Mazarredo Zumarkalea. Embora que entrosado com as circunstâncias do entorno, fazendo deferências ao rio, à ponte e às edificações tradicionais, o museu aparece como propósito maior da intervenção urbana executada. O edifício cumpre o papel de impressionar o visitante ou transeunte, tanto por sua escala monumental em linguagem escultórica e fragmentária, quanto pela textura das superfícies, sobretudo das formas curvas, que são revestidas externamente por finas placas de uma liga à base de titânio. Os tons e intensidade dos reflexos dessas placas, que variam conforme o horário do dia, a umidade e a luminosidade do céu, ressaltam o aspecto cenográfico do empreendimento. Os efeitos cromáticos e de luz produzidos pelos espelhos d’água na superfície metalizada também contribuem com a espetaculização da 215 obra em foco. A maneira como o edifício foi inserido na cidade, sua escala e a relação que estabelece com a paisagem urbana e as colinas verdes que cercam Bilbao “decompôs o campo perspéctico em múltiplos pontos de fuga que dão a sensação de movimento e instabilidade, ao mesmo tempo que criou um ponto focal para Bilbao”. (ARANTES, 2012, p. 31). Arantes enxerga nesse procedimento a criação de uma “gigantesca máquina perspéctica”,149 assim como fez Brunelleschi com a Igreja de Santa Maria Del Fiore, em Florença, há cerca de 500 anos. Com a antiga Bilbao como pano de fundo, a arquitetura do museu se anuncia como portadora do futuro, pouco se valendo, na concepção arquitetural, de procedimentos contextualistas com relação à velha cidade (Figura 5.43). A Bilbao (re)produzida não necessariamente se tornou um lugar mais expressivo e justo, mais recebeu uma obra que se configura como um gigantesco imã com capacidade de magnetizar moradores, turistas e, sobretudo, fluxos de capital. Figura 5.43 – O edifício e a cidade. Fonte: http://architetour.files.wordpress.com/2009/11/guggenheim-bilbao-2.jpg O edifício como “máquina perspéctiva”, tendo como pano de fundo a massa edificada de edifícios tradicionais e as colinas que cercam Bilbao. 149 A expressão é tomada emprestada, segundo esclarece Arantes, de Giulio Carlo Argan, em “O significado da cúpula”, texto que compõe o livro História da arte como história da cidade. Ao discorrer sobre a cúpula de Santa Maria Del Fiore, Argan a relaciona com o espaço da catedral e respectivos volumes, mas, sobretudo, ao espaço de toda a cidade, de modo particular ao perfil das colinas em torno de Florença. 216 5.5.2 Desempenho funcional e estrutural Da praça de acesso, o interior do poliforme e reluzente volume é alcançado após se descer uma escadaria150, que conduz ao átrio principal, envidraçado. Este espaço dá acesso, internamente, aos diversos ambientes, como as galerias e salas de exposição, conectando três pavimentos com passarelas curvilíneas, elevadores panorâmicos e caixa de escada. Tal átrio, que é visto como uma reinterpretação do grande hall central do Guggenheim de Nova York, de Frank Lloyd Wright, procura dar continuidade à animação espacial que ocorre externamente, configurando-se como ambiente de convergência de fluxos e sensações (Figura 5.44). Figura 5.44 – Átrio principal Fonte: http://farm4.staticflickr.com/3547/3465727167_0007d80cfb_z.jpg O átrio procura dar continuidade à animação espacial que ocorre externamente, configurando-se como ambiente de convergência de fluxos e sensações. A espetaculização, entretanto, perde em intensidade à medida que se percorre o espaço interno. Metade das salas de exposição tem plantas retangulares e conformidade prismática, transmitindo a sensação de ambiência museográfica discreta, inesperada, tendo em vista a conformação externa. A outra metade ainda procura seguir a eloquência da conturbada superfície reflexiva vista desde o ambiente urbano, sendo composta por volumes irregulares, pé-direito maior, paredes curvas, vigas à mostra, aberturas para o exterior, sendo destinada a abrigar arte contemporânea, instalações e grandes esculturas. Não mantém, entretanto, o mesmo impacto causado pelos espaços externos, embora a principal galeria, um enorme 150 O que torna necessário o deselegante aviso "deficientes físicos por ali". 217 hangar de mais de cem metros de comprimento, mantenha o espírito de fluidez. Essa galeria abriga uma escultura permanente do artista estadunidense Richard Serra, que utilizou placas onduladas de aço patinável para compor uma escultura que foi instalada no edifício ainda em obras, pois não teria como ser posicionada lá após a conclusão do edifício (Figura 5.45). 1 2 Figura 5.45 – Fluidez dos espaços internos 1. Galeria de arte contemporânea (1) 2. Galeria principal, com obra de Richard Serra (2) Fontes: http://images.guggenheim-bilbao.es (1) http://www.vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid (2) Parte das galerias procura seguir a eloquência da conturbada superfície reflexiva vista desde o ambiente urbano, embora não mantenha o mesmo impacto causado pelos espaços externos. Ocorre, assim, a prevalência do exterior em detrimento do interior, indicando que a linha-força da composição são as superfícies reflexivas vistas deste o espaço urbano. As vedações e revestimentos camuflam o sistema estrutural, apagando as marcas do processo construtivo. A estrutura metálica principal, montada por meio de pré-fabricação avançada, pouco se manifesta no aspecto plástico da edificação. O único destaque dado a um elemento estrutural é o pilar de apoio da cobertura sobre a varanda do átrio principal, defronte ao espelho d’água postado pelo lado do cais (Figura 5.46). As maiores atenções plásticas, entretanto, ficam mesmo para as formas fluidas, instáveis e metalizadas definidas pelas superfícies revestidas externamente pelas placas de titânio. 218 1 2 Figura 5.46 – Partido estrutural Estrutura metálica principal em montagem (1) e varanda do átrio principal (2) Fontes: http://www.metalica.com.br/images/stories/Id822/museu-guggenheim-bilbao-02.jpg (1) http://imgpe.trivago.com/uploadimages/48/16/4816569_l.jpeg (2) A estrutura de sustentação principal do edifício (1) pouco se manifesta no aspecto plástico da edificação, sendo ocultada pelos revestimentos. O único dos poucos destaques dado a um elemento estrutural é o pilar de apoio da cobertura sobre a varanda contígua ao átrio principal, visto na figura (2). 5.5.3 Concepção, composição e representação Para Rafael Moneo, é difícil falar de Frank Gehry e de sua obra sem mencionar imediatamente a cidade de Los Angeles, onde o arquiteto, que é canadense, se estabeleceu e realizou projetos que lhe deram visão pública internacional. Há, na cidade, a onipresença do automóvel e a consequente profusão de estradas, que “dominam a topografia escondidas sob o manto de infinitas casas unifamiliares que revelam com satisfação a diversidade de seus ocupantes”.151 Essa configuração traduz uma continuidade fundada no movimento e um meio construído que exprime o pluralismo dos grupos sociais imersos no fluxo incessante dos automóveis. Desse pluralismo, conforme ainda Moneo, se manifesta a defesa dos interesses individuais, como o expresso por meio da própria moradia. A casa é vista como “direito a uma arquitetura entendida como manifestação inequívoca da estética pessoal e privada dos cidadãos e a negação das restrições formais que levam a um estilo 151 MONEO, Rafael, do texto “Permanências de lo efímero. La construcción como arte transcendente”. A & V. Monografias de arquitetura y vivenda, Frank O. Gehry 1985-90, n. 25, Madrid, 1999, p. 9-12, citado por MONEO, 2008, p.233. 219 único, aspirações derradeiras das culturas ecumênicas”. (MONEO, 1999, apud MONEO, 2008, p. 233). Acrescente-se a essas características a importância do efêmero nessa cidade, a consciência da condição perecível de tudo o que envolve o homem e a tendência ao consumo. Para Moneo, tudo em Los Angeles, inclusive as construções, estão em constante mudança, o que “favorece um clima de absoluta liberdade de normas, até o extremo de se poder dizer que Los Angeles é o paradigma da falta de normas, a prova de que a mais alta das convenções é a falta delas, o não-convencionalismo”. (MONEO, 1999, apud MONEO, 2008, p. 234). Em perpétua transformação e mudança, Los Angeles é uma cidade diversa onde não existe termo de referência, ou seja, não existe um contexto, um certo tipo de consolidação que um arquiteto possa tomar como suporte para o seu trabalho. Para Moneo, “consolidar seria inclusive negar um dos atributos mais característicos da cidade e dar valor à permanência, uma qualidade em contradição aberta com a condição mutante, instável e móvel dessa metrópole”. (MONEO, 1999, apud MONEO, 2008, p. 234). Tal como Los Angeles, a arquitetura de Frank Gehry ignora o tipológico e leva a marca, o estigma, do temporário e do efêmero – conforme ainda a compreensão de Moneo. O arquiteto não se sente preso às circunstâncias, ao contexto, às preexistências ambientais, do mesmo modo como ocorre em Los Angeles e efetivamente ocorreu com o museu de Bilbao. No Guggenheim, como no conjunto de sua obra, Gehry bastante se afasta do ideal platônico, das formas fechadas e das ideias predeterminadas. Renega a composição em seu sentido clássico, aquela que concebe a Arte como preceituário e a relação da forma e conteúdo como junção; rejeita o encademento de sucessivos níveis agregativos, conformados pelas repetições de mínimos funcionais, sistema de composição utilizado em manifestações arquitetônicas da primeira metade do século XX; dispensa também a aglutinação de elementos repetitivos com elementos singulares, presentes em edifícios modernos (como visto no capítulo 4). Nesse sentido, fica difícil empregar a palavra composição para se analisar um edifício que, em essência, promove a decomposição – e a desconstrução. Tal exercício, entretanto, não é um contrassenso, pois a ideia de composição é resistente e pode ser usada, como nesta pesquisa, como significado de arranjo geométrico, da estrutura básica de disposição geométrica que leva ao resultado formal do objeto arquitetônico projetado. Assim, é possível se falar em composição para analisar a concepção do projeto do 220 Guggenheim de Bilbao, mesmo o edifício se caracterizando pela fragmentação e a acidentalidade do espaço. Os procedimentos compositivos adotados por Gehry no projeto do Guggenheim se fundamentam no alto grau de liberdade utilizado para a definição das relações espaciais, o que possibilitou a convivência de elementos bem distintos – como, aliás, pode ser vista na conformação de Los Angeles. Gehry não quis encontrar em Bilbao o apoio que justificasse suas escolhas, pois as circunstâncias do entorno não lhe interessam. O projeto surge da fragmentação de um grande número de partes e não de procedimentos contextualistas ou da ideia de coisa única. Os elementos utilizados não procedem da ruptura do unitário, mas da decomposição do programa e de sua associação com determinadas formas (Figura 5.47) Figura 5.47 – Fragmentação 2° pavimento – Distribuição dos ambientes Fonte: elaboração própria O projeto surge da fragmentação de um grande número de partes e não da ideia de coisa única. 221 Em uma conturbada conformação de volumes e ambientes, os espaços não se articulam segundo uma ordem ou hierarquia reveladas, salvo, no caso da hierarquia, o átrio principal, que é composto como uma espécie de epicentro do espetáculo cenográfico. Não transparecem nas formas e nas articulações dos espaços do museu quaisquer convenção, propósito, vínculo tipológico ou morfológico que lhes possa ser atribuído (REGO, 2001). O que se vê em Bilbao é uma proposta de subversão a tais procedimentos, de negação do racionalismo funcional e da sobriedade tectônica, para estabelecer um aglomerado de fragmentos criteriosamente definidos para refutar a expressão de utilidade, sentido e organização. O objetivo de subversão a procedimentos tidos como tradicionais não é alcançado em sua plenitude. As formas aerodinâmicas das superfícies reflexivas são confrontadas com a aparência convencional de volumes prismáticos postados no exterior e no interior do museu. Em resposta a necessidades programáticas, alguns ambientes de serviço e administração têm a distribuição rígida e funcional, diversa daquela liberdade compositiva encontrada em outras partes do museu, como a observada no átrio e em algumas galerias. Essa dualidade, entretanto, não ofusca as pretensões de Gehry com relação ao resultado arquitetural, ou seja, o efeito de superfície promovido pela aplicação de formas, materiais, cores, texturas e que faz do museu de Bilbao uma arquitetura eminentemente exterior (REGO, 2001). Para conseguir a ondulação das superfícies, Gehry trabalha como escultor, não se prendendo a plantas, cortes ou axonometrias, que ele os utiliza apenas como formalidade a ser cumprida. Moneo (2008) destaca que Gehry prescinde de toda relação entre Arquitetura e representação, pois “gostaria de ir diretamente à arquitetura, à realidade máxima, sem passar pelo degrau intermediário que toda representação supõe”. (P.238). Nesse sentido, ele intui o que serão as superfícies e os volumes de seus edifícios por meio de desenhos propositadamente imprecisos e com eles inicia a construção de maquetes físicas, posteriormente digitalizadas (Figura 5.48). 222 1 2 3 Figura 5.48 – Caminho projetual Croquis (1), maquetes de estudo (2) e modelo virtual (3) Fontes: http://www.ivarhagendoorn.com/files/blog/gehry-bilbao-sketch.jpg (1) http://3.bp.blogspot.com (2) http://www.avaad.ufsc.br/moodle/file.php/27/TCG_em_Arq/07.jpg (3) Ao não se prender a plantas, cortes ou axonometrias, Gehry intui o que serão as superfícies e os volumes de seus edifícios por meio de desenhos propositadamente imprecisos e com eles inicia a construção de maquetes físicas, posteriormente digitalizadas. No museu de Bilbao, como em outros edifícios de Gehry, parece não ter havido uma sequência na elaboração mental do projeto, que terminou por ser fruto de decisões arbitrárias, que transformaram em arquitetura formas aleatoriamente escolhidas. Gehry intenta informar que o Guggenheim não pertence ao mundo convencional e que sequer deve ser visto como um edifício, mas como uma pretensa obra de arte, escultoricamente definida por fragmentos recompostos e que coloca em segundo plano as atividades a serem 223 desenvolvidas. Uma obra, enfim, que procura mostrar a perda de valores de permanência e solidez na Arquitetura para se impor pelas imagens e o sentido que os fruidores de seus espaços lhe outorgam. 5.5.4 Satisfação emocional Antes de atender a estímulos funcionais, técnicos e urbanos, a obra se propõe a atender estímulos elementares de prazer, resaltando as dimensões sensoriais. Seus espaços internos e, sobretudo, externos são conformados visando a surpreender o transeunte ou usuário, fomentando neles a excitação e o entusiasmo. Tentando descobrir uma lógica ou a falta dela nos volumes externos ou na conformação dos ambientes, aparentemente o usuário (ou fluidor) se esquece de apreciar o acervo, concentrando seus sentidos na animação do espaço arquitetural. Se assim for, cria-se uma versão alternativa da realidade, uma experiência que procura convencer e comover o usuário sobre a existência de um mundo paralelo, separando as peças de arte da Arquitetura. Carvalho (2009), entretanto, entende a proposta de Gehry como um museu de fusão e integração, feito para suscitar novas relações entre o público, o museu e as obras. Para ele não há distinção clara entre arte e museu, pois se pretende justamente criar um jogo infinito de sobreposições e distorções: “A construção interage, a partir de sua irregularidade, com a mostra e o espectador simultaneamente”. Carvalho complementa, dizendo que o Guggenheim é um museu que se confunde com a arte em um processo de hibridização das linguagens, não se prestando para “exposições inertes, assépticas e laboratoriais”. Montaner (2002), por sua vez, entende que a arquitetura do Guggenheim, de Bilbao, conduz o visitante a “uma experiência sobre o fantástico e o maravilhoso, longe de apreciações racionais. Uma arquitetura preparada para satisfazer os sentidos com uma intensidade que ocorreu poucas vezes durante o século XX”. (P.58). Não obstante a compreensão de Carvalho e o entusiasmo de Montaner com a satisfação dos sentidos, a fruição dos espaços propostos para o Guggenheim de Bilbao parece levar ao prejuízo da experiência como obtenção de conhecimento, promovendo à mera “vivência” de que fala Walter Benjamin ao analisar a sociedade de massa. A vivência, saturada de eventos e sensações – conforme Benjamin – não é uma experiência autêntica, pois não traz alguma 224 forma de conhecimento que possa ser transmitido a outras pessoas152. Ao se vivenciar o museu de Bilbao, há o deslocamento da necessidade para o desejo, para o prazer momentâneo, pouco interessando a concreta função do edifício. A obra coloca o universo sensorial em primeiro plano, negligenciando questões de ordem funcional e técnicoconstrutiva. Não importa muito se as articulações dos espaços internos sejam confusas; não interessa se há problemas na captação de águas pluviais ou com a acessibilidade. O que prevalece é a sedução sensorial promovida pelas superfícies e a imagem midiática delas proveniente. A vivência se dá pela contemplação do espetáculo como se a imagem fosse o próprio mundo real, conforme se depreende do pensamento de Guy Debord (1997). Nessa autonomização, os meios se confundem com os fins, mantêm certa relação com a concretude do edifício, mas dificultam uma relação mais produtiva com o espaço (e com o tempo). No Guggenheim, a principal produção é o espetáculo, que Debord (1997, p.13-17) considera como uma relação social mediada por imagens e que explica e unifica uma grande diversidade de fenômenos aparentes. O Guggenheim é, pois, a afirmação da aparência, cuja única atitude exigida por princípio é a da aceitação passiva, transformando em representação o que era vivido diretamente nos termos da sociedade tradicional descrita por Benjamin. Sem lugar para reflexões, a animação do espaço bombardeia os sentidos e transforma a visita em uma contínua surpresa (MONEO, 2008, p. 279). O visitante depara a exibição de uma pretensa racionalidade técnica que forja um espetáculo que não tenciona chegar a nada que não seja ele mesmo. 5.5.5 Investigação formal O museu de Bilbao representa o coroamento da investigação formal que Gehry já manifestara em obras como o Walt Disney Concert Hall (1987-2003) de Los Angeles, e a escultura em forma de peixe da Vila Olímpica de Barcelona (1991). Ambas são fruto da relação conflituosa entre tectônica e modelagem digital, entre concretude e desconstrução das noções tradicionais da Arquitetura (Figura 5.49). 152 Para Benjamin (1983), a experiência é um problema da tradição, uma memória cumulativa que depende da experiência social. As inquietações interiores das pessoas só são privadas quando a experiência individual se separa da experiência comunitária. As condições tipicamente urbano-industriais fazem com que os indivíduos não disponham do tempo necessário à sedimentação da experiência plena, autêntica, dando lugar à experiência superficial, fragmentada e desconexa, ou seja, a vivência. 225 1 2 Figura 5.49 – Tectônica e modelagem 1. Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, 1987-2003) 2. Escultura da Vila Olímpica de Barcelona, 1991 Fontes: http://2.bp.blogspot.com (1) http://www.gothereguide.com/Images/USA/LA/Walt_Disney_Concert_Hall_LA.jpg (2) O museu de Bilbao representa o coroamento da investigação formal que Gehry já manifestara em obras como as apresentadas na figura. Ambas são fruto da relação conflituosa entre tectônica e modelagem digital. O Disney Hall foi concebido com a pretensão de ser o edifício mais inovador dos Estados Unidos, bem identificando a capital da indústria do entretenimento e dos componentes informacionais, bem como a metrópole que tanto crescera. Na época da encomenda (1989), os desenhos dos projetos do escritório de Gehry ainda eram feitos de modo artesanal, processo incapaz de bem representar as formas instáveis e metalizadas do Disney Hall. O projeto se mostrou inexequível no primeiro momento, impossível de ser corretamente desenhado, calculado e orçado, sendo recusado por escritórios de projeto e empresas de construção (ARANTES, 2012, p. 125). A concepção esbarrava no limite das bases materiais e objetivas da produção arquitetônica, não passando no teste da representatividade e da consequente construtividade. 226 A equipe de Gehry saiu à procura de solução para tornar exequível o Disney Hall, segundo conta Arantes (2012, p. 147). A primeria tentativa, fracassada, foi junto ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mas o programa de modelagem tridimensional disponível não agradou a Gehry, pois construía superfícies por meios de triângulos, ao contrário das superfícies lisas e contínuas por ele imaginadas. Procurando opções na grande indústria, descobriu o programa CATIA (Computer-Aided Three-Dimensional Interative Application), desenvolvido pela empresa francesa Dessault Systèmes para a produção de jatos militares no final dos anos 1970. Arantes (2012) dá conta que “a versão comercial número três do CATIA, de 1988, permitiu o desenho paramétrico de formas irregulares com membranas contínuas e suaves, como queria Gehry, construídas a partir da curva de Bézier e de superfícies algorítmicas”. (P.147). O primeiro teste do programa foi realizado pela equipe de Gehry no “Peixe” de Barcelona, pois a construtibilidade da superfície irregular e suas estruturas de apoio poderiam ser testadas sem preocupções funcionais ou com relação às instalações e aos equipamentos. Após modelado pelo CATIA, o projeto teve as informações geométricas e dimensionais das suas peças definidas por controle numérico153, possibilitando a automação da operação. As coordenadas para corte de todas os componentes projetados foram transmitidos a uma oficina italiana, que realizou, a laser, a execução das peças. Levadas para Barcelona, elas foram montadas em tempo recorde, comparadas às construções convencionais de aço do restante da Vila Olímpica. O chefe da execução e sócio de Gehry, Jim Glymph, sintetiza, segundo paráfrase de Arantes (2012, p. 148), o resultado da operação: “o projeto admitiu complexidade geométrica, foi completado no prazo e orçamento previstos, encontrou-se um novo processo de documentação do projeto, e a colaboração direta com a oficina italiana evitou a dissociação comum entre arquitetos e fabricantes”. O processo projetual e o modo de execução do “Peixe” foram imediatamente aplicados em outras obras: primeiramente, no Nationale Nederlanden (conhecido como Casa Dançante), 153 Por controle numérico (CN) compreendem-se todas as informações conhecidas por meio de desenhos e cotas (números) capazes de ser entendidas e processadas por uma máquina de controle numérico computadorizado (CNC). Tal controle é um equipamento eletrônico que recebe informações, por meio de linguagem própria, do modo como a máquina vai realizar uma operação. O CNC processa as informações e devolve-as ao sistema por meio de impulsos elétricos. Os sinais elétricos são responsáveis pelo acionamento dos motores que darão à máquina os movimentos desejados com todas as características da usinagem, realizando a operação na sequência programada, sem a intervenção do operador. 227 em Praga (Figura 5.50); logo após, no Museu Guggennheim, em Bilbao, confirmando o sucesso da operação. E assim, o Disney Hall pôde ser representado, calculado, orçado, construído e, finalmente, inaugurado em 2003. Figura 5.50 – Consolidação Casa Dançante, Praga, República Checa, 1992 Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons O processo projetual e o modo de execução consolidado com o “Peixe” de Barcelona foram imediatamente aplicados na Casa Dançante e logo após no Museu Guggennheim. Mesmo diante de todo aparato tecnológic-digital que Gehry buscou e absorveu, suas obras nascem de maquetes físicas, artesanais, feitas de papelão, folhas de acetato, massa de modelar e lâminas de borrachas. As maquetes de criação são posteriormente digitalizadas a laser (as menos complexas) ou escaneadas por um aparelho de uso médico similar ao da tomografia (as mais complexas). Após a captação das imagens, as superfícies são regradas matematicamente pelo CATIA, com o computador definindo parametricamente as superfícies NURBS, que se configuram como malhas virtuais contínuas, suaves e deformáveis (ver Figura 4.17). Todas as interseções dessas superfícies são coordenadas geométricas cujas descrições são passíveis de ser armazenadas como um banco de dados paramétrico (ARANTES, 2012, p. 151), processo semelhante ao da “grelha líquida” utilizado pelo Grupo 228 Nox, abordada no capítulo anterior. As formas tridimensionais são, pois, convertidas em duas dimensões para serem analisadas construtivamente, para em seguida retornarem à forma de maquete física, agora com as peças cortadas a laser. Nesse processo observa-se como as curvaturas complexas serão processadas pelas máquinas de CNC da construção final do edifício. Antes, entretanto, o modelo virtual tridimensional é reestudado na sua associação com o banco de dados relacional, paramétrico, permitindo, além da representação, a simulação de vários aspectos da futura obra. A simulação consiste na avaliação do desempenho técnico do edifício e da definição das etapas e processos de construção, orientando sobre quantitativos, orçamentos, cortes e montagem das peças154. 5.5.6 Efeito de superfície Nesse processo de projetação, entretanto, a maior de todas as preocupações parece ser o efeito de superfície que o arquiteto pretende obter. A “pele” do edifício é minuciosamente estudada em todas as suas dobras, observando-se, de acordo com a intensidade das curvaturas, as deformações críticas por que ela passa em cada ponto. Para evitar maiores deformações, as superfícies de cobertura são segmentadas em polígonos, evitando a dupla curvatura em uma mesma peça. Estudos de cargas e análise de custos e viabilidade econômica levaram a alguma simplificação das formas imaginadas, mas todos os procedimentos projetuais procuram ressaltar a ideia-força da composição, ou seja, o efeito de superfície. E tanto é assim que a sustentação da “pele” do Museu de Bilbao se dá por meio de uma estrutura metálica oculta (Figura 5.51), pois não interessa muito ressaltar aspectos da produção construtiva ou a verdade estrutural. O interesse maior é pelo aspecto plástico do envoltório, capaz de fomentar a sedução visual no usuário ou transeunte e se apresentar como marco visual de toda a cidade. 154 Na última década, o modelo virtual complexo como o utilizado pelo escritório de Gehry passou a ser desenvolvido pela indústria de programas informacionais para construção civil sob a denominação de Building Information Modeling (BIM). “Por meio dele, o projeto pode ser abastecido com todas as informações que lhes são úteis, mesmo que elas não tenham representações gráficas”. (ARANTES, 2012, p. 154). O escritório de Gehry desenvolveu, em parceria com a Dessaut e IBM, uma versão BIM do CATIA, com adaptação para a construção civil. 229 Figura 5.51 – Suporte e superfície Estrutura metálica em montagem (1) e a “pele” sobposta (2) Fontes: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons (1) http://www.europaenfotos.com/vizcaya/guggen-interior-0185.jpg (2) O interesse maior é pelo aspecto plástico do envoltório, externo e internamente, e não pelos aspectos da produção construtiva ou a verdade estrutural. Gehry continua a projetar como artesão do desenho de traço solto e de maquetes físicas – que são transformados pela alta tecnologia virtual e construtiva –, mas se transformou em grande mentor e difusor dos invólucros sem espessura, sem significado determinado. O ruidoso museu de Bilbao manipula a ideia de superfície para distorcer e deslocar princípios elementares e tradicionais da Arquitetura, como a estrutura, cobertura, fechamentos e aberturas. Configura-se como um caos controlado, formas acidentais surgidas de expressões matemáticas compreensíveis pelo computador e congeladas em dado momento pelo operador. O projeto de Gehry torna complexa a Geometria, enaltece a linguagem algorítmica, exalta as ferramentas digitais para destacar o efeito de superfície. Sua execução incorporou aspectos da construção pré-fabricada flexível, com milhares de peças singulares produzidas sob medida e montadas no canteiro de obras. Todas as peças das superfícies irregulares da coberta foram cortadas em CNC, em quantidade suficiente para favorecer o efeito visual suave e contínuo graças à adaptação de cada peça às 230 curvaturas preestabelecidas. Outros componentes da construção, como as costelas estruturais curvas, similares às de cascos de navio ou à carenagem de um avião que suportam as peles da cobertura – conforme indica Arantes (2012, p. 328) –, também foram feitas com corte por controle numérico. Paredes de concreto com forma complexa foram executadas do mesmo modo, por meio de máquina CNC e a partir de moldes de poliestireno. A pré-fabricação flexível possibilitou a execução quase que completa da complexa edificação, mas é no resultado formal do envoltório que o processo mais se manifesta. As superfícies autônomas sobrepostas ao esqueleto estrutural oculto parecem exaltar a tecnologia digital que permite a conexão entre concepção, fabricação e montagem. Há, entretanto, paradoxos e incongruências nessa produção realizada por máquinas programáveis. Não havia necessidade da precisão máxima, milimétrica, de um avião, navio ou automóvel para que o edifício apresentasse um bom desempenho. A exatidão irracional utilizada na construção do museu de Bilbao levou a custos adicionais e não evitou o trabalho artesanal. A montagem das superfícies metálicas imaginadas por Gehry necessitou do emprego de trabalhadores especializados da indústria naval, que foram os responsáveis pela aplicação sobre as estruturas das placas que chegavam planas ao canteiro. As ondulações, juntas, acabamentos, pequenas adaptações exigiam operários treinados na produção de superfícies como cascos de navios, diz Arantes. “Na obra de Guggenheim, todas as placas de titânio nas confluências entre planos, as chamadas ‘peças de arremate’, foram cortadas e aplicadas manualmente, uma a uma”. (ARANTES, 2012, p. 320). As simulações digitais que levaram às inovações técnicas não previram as dificuldades de execução e nem deram atenção às condições de trabalho dos operários. Tal o Centro George Pompidou, o Guggenheim comprova o progressivo aumento da distância entre a técnica vivida como discurso (técnica mediata) e a técnica vivida como realidade no contexto cotidiano da produção e do uso (técnica imediata), conceitos vistos em Maldonado (2012, p. 157). Nele predomina a lógica da inovação pela inovação e a lógica do consumo lúdico, ambas induzidas pela pretensa competência máxima dos modelos digitais. A automação, entretanto, precisou unir-se ao artesanato para resolver complicados problemas geométricos de relação e encontro entre peças e manter o efeito de superfície, 231 interesse maior da concepção de Gehry155. Para atrair a atenção do mundo, era preciso vender a ideia de alta tecnologia digital aplicada à construção e destacar as extravagâncias formais e as possibilidades de sensações dela derivada. Bilbao estaria, desse modo, salva do tédio e da banalidade que teriam marcado a modernidade arquitetônica da primeira metade do século XX. 155 O descompasso dos trabalhos de relativa imprecisão, como as fundações que formam a base de sustentação, e a implantação de uma estrutura de altíssima precisão sobre essa base, resultaram em problemas técnicos – e também jurídicos – em outras obras de Gehry. É o caso do Centro Stata, concebido para o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), em Cambridge, Estados Unidos, cujas falhas no projeto levaram o Instituto a ingressar na Suprema Corte com processo contra o Arquiteto. Segundo o MIT, gastou-se 1,5 milhão de dólares em reparações tendo em vista a drenagem inadequada, que provocou rachaduras em partes da edificação, a queda de neve e gelo em pontos mal resolvidos das vedações, que bloquearam saídas de emergência e provocaram o surgimento de mofo nas paredes de tijolo. 232 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS Para se compreender o presente, devemos aprender a olhá-lo de esguelha. Carlo Ginzburg 6.1 Desmaterialização da Arquitetura: percurso diacrônico Os três estudos de casos delineados procuraram expressar um percurso longo e diacrônico da suposta desmaterialização da Arquitetura, em uma transformação do espaço substancial em espaço acidental – à maneira empregada por Virilio –, processo de transfiguração da caixa platônica em massas sinuosas. O Aeroporto Santos Dumont é um receptáculo modernista, rigorosamente monolítico, projetado e representado por meios tradicionais e executado em concreto; o Centro Pompidou é um arranjo volumétrico etéreo contido em um prisma puro estruturado em aço e vidro, a meio-termo entre as premissas modernistas e as possibilidades tecnológicas e projetuais do final do século XX; o Museu Guggenheim, por sua vez, revela uma instabilidade formal condizente com as ideias de fragmentação e cenografia e ao uso acentuado das tecnologias computacionais dos tempos atuais. O Museu de Bilbao – assim como o Pavilhão da Água – é um exemplo que se tornou significativo na consideração de que os meios digitais podem levar a experiências arquiteturais jamais vistas. Sintetizando tecnologias com informação digital, Frank Gehry concebeu o Guggenheim de Bilbao como um objeto arquitetônico de volumes instáveis, espaços deformados e arranjo funcional articulado segundo uma ordem não revelada. Visando a adaptar a Arquitetura à alta tecnologia virtual e construtiva e aos moldes perceptivos dela resultantes, Gehry manipula no Guggenheim a ideia de superfície para distorcer e deslocar princípios elementares e tradicionais da Arquitetura, como a estrutura, cobertura, fechamentos e aberturas – conforme discutido anteriormente. O edifício se impõe pelas imagens e o sentido dado pelos usuários, nele estando implícita a perda de valores de permanência e solidez na Arquitetura. Na estruturação dos espaços concebidos para o Guggenheim e o Pavilhão da Água foi utilizada a grelha líquida, que é uma aplicação topológica que define as relações espaciais do edifício por meio de superfícies estabelecidas por splines. Está implícita neste procedimento 233 uma das grandes mutações do fazer arquitetônico com relação a concepções anteriores, haja vista que a Topologia também se utiliza, ao menos teoricamente, da Geometria não euclidiana, que não considera os objetos em si, mas sim as relações entre eles (ALMEIDA; LANSSANGE, 2008)156. Os conceitos de Topologia e Geometria não euclidiana não são necessariamente novos – pois são provenientes do século XIX –, mas só ao final do século XX foi possível, por meios digitais, a associação mais consistente entre ambos, sendo utilizados na busca por respostas projetuais e demandas da sociedade contemporânea. A Topologia produz uma entidade que não é composta por segmentos de retas e arcos, mas sim uma superfície contínua que dá ao espaço uma característica dinâmica (SGUIZZARDI, 2011, p. 75). Nega, portanto, os preceitos da Geometria euclidiana, que supõe, implicitamente, que o espaço tridimensional é “plano”, embora admita linhas e superfícies curvas, mas sempre imersas em um espaço no qual o menor trajeto entre dois pontos é sempre a linha reta. A Geometria não euclidiana (de Riedmann) diz que o menor trajeto entre dois pontos em superfície é determinado pela forma da superfície, conceito ampliado pela Teoria Geral da Relatividade, de Einstein, levando à diferenciação entre a Geometria relativista e a Geometria do espaço e do tempo clássicos, questões abordadas no capítulo 3. O modo de se obter superfícies suaves e deformadas com base em splines guarda semelhança com a Geometria do espaço-tempo da Teoria Geral da Relatividade, e, por extensão, com os preceitos da Geometria não euclidiana, pois as superfícies resultantes do processo não são definidas por coordenadas cartesianas rigidamente fixadas. Na Teoria Geral da Relatividade, um corpo em referência participa do sistema por meio das relações que ele mantém com outros corpos, e assim também são os objetos da sequência que comanda a fluidez das splines na definição de uma superfície topológica. Em um paralelo entre a estrutura do espaço-tempo e uma superfície topológica composta por splines, podese dizer que em ambas as estruturas emergem, teoricamente, corpos ou objetos que constituem a superfície multidimensional onde eles se percebem e se relacionam. Na primeira estrutura, as propriedades geométricas do espaço multidimensional, que pressupõem a espacialização do tempo, se distanciam dos referenciais cartesianos em direção a um plano de referência que explora a constância da velocidade da luz no vácuo; na 156 Fazendo referência ao francês Poincaré (1854-1912), matemático e filósofo da ciência e considerado um dos formuladores da Topologia. 234 segunda – e utilizando o Museu de Bilbao e, sobretudo, o Pavilhão da Água Doce como exemplos –, parede, piso, teto e arranjo estrutural são pensados simultaneamente, exploração formal que se apresenta menos dependente da grade cartesiana, tornando as superfícies curvas, fluidas, conceitualmente líquidas ou desmaterializadas. Em ambas as estruturas estão implícitos referenciais que negam ou procuram negar a estrutura de percepção de tempo, espaço e movimento que vem desde o Renascimento e que foi fortemente questionada, sobretudo a partir do início do século XX, pela Física e pelas Artes Plásticas – questão tradada no capítulo 3. 6.2 Mutações e permanências Viu-se no capítulo 3 que a maneira de se compreender o mundo, sedimentada do Renascimento até o classicismo do século XIX, foi objeto de um arrefecimento no início do século XX. Nas Artes Plásticas e na Arquitetura, os modos de representação da experiência humana da visão, do espaço e da forma, que haviam prevalecido por cinco séculos, não pareciam mais suficientes para expressar as novas ideias sobre a natureza do mundo. A concepção de espaço das vanguardas arquitetônicas do século XX, que tinha como base a abstração, a fluidez e a transparência, mantinha relação, pelo menos teórica, com o espaço-tempo da Teoria da Relatividade de Einstein e com a Geometria não Euclidiana. A concepção espacial idealizada por algumas vanguardas pareciam promover um retorno à concepção aristotélica da forma, negando o conceito de espaço platônico, fechado, estático, contido em si mesmo. Também se viu no capítulo 3 que os traços comuns da Arquitetura do Movimento Moderno não englobavam uma base exclusivista. Inúmeras manifestações modernas da Arquitetura trataram a forma como valor permanente, contrariando o preceito abstracionista e expressionista da forma como um fim em si mesmo. Essa possibilidade – da forma como valor permanente – é vista no projeto do Aeroporto Santos Dumont, analisado no capítulo 5, como também pode ser observada em projetos de Le Corbusier, em sua primeira fase. Em muitos dos espaços produzidos até a década de 1960, prevaleceu a concepção platônica de espaço, após o que o mundo passaria a se valer com maior intensidade da dimensão “espaço-tempo tecnológico” definida por Virilio. Tal dimensão, que é consequência das tecnologias avançadas, tem sua percepção 235 acentuada por intermédio do constante aperfeiçoamento dos meios digitais. Ela é responsável pela produção de um espaço de cunho acidental que se objetiva na obra de arquitetura e, sobretudo, na percepção subjetiva dessa obra – como procuram sintetizar o Museu Guggenheim e o Pavilhão da Água. O resultado perceptivo das obras em questão é que o experiencial não se dá só diante dos objetos empíricos que rodeiam os visitantes, mas também por experiências diversas, pois os espaços podem ser percebidos por meio dos sentidos e da imaginação, tendo em vista a simbiose entre imagem e concretude. Para se chegar a novos resultados perceptivos, Frank Ghery e os arquitetos do Nox criaram uma arquitetura baseada em algoritmos matemáticos, o que seria uma grande marca dos dias atuais. Desde muito tempo, entretanto, eles são empregados intuitivamente como sistemas de controle, instruções, regras e marcações. Nas Belas-Artes e na Música, os algoritmos há muito são utilizados como valiosos instrumentos de criação. Os tratados renascentistas, como os de Leon Battista Alberti (De re aedificatori – 1942) e Piero della Francesca (De prospectiva pingendi – 1474), já equivaliam a manuais para a execução de pinturas, esculturas e construções; na Música de conteúdo clássico, auxílios matemáticos foram utilizados por compositores como Bach (1685-1750) e Mozart (1756-1781), conforme assinala Weibel (2009, p. 94). A novidade da aplicação do algoritmo na contemporaneidade tem íntima ligação com a programação computacional, utilizada na definição de formas complexas e nas obras da arte cinética – que se estende à Pintura, à Escultura e à Arquitetura –, em que movimentos aparentes de corpos ilusórios levam o espectador/fruidor interativo ao domínio do virtual, como ocorre com muita ênfase no Pavilhão da Água157. As ferramentas de controle matemático das curvas que definiram as superfícies do Museu de Bilbao, do Pavilhão da Água e de tantos outros projetos contemporâneos de mesma linha conceitual, foram produzidas por algoritmos que possibilitaram a concepção de superfícies como a NURBS. No Museu de Bilbao e no Pavilhão da Água, as curvas foram desenvolvidas usando-se pontos de controle da “grelha líquida” descrita anteriormente e que supostamente dispensaria a Geometria euclidiana. Ocorre que os programas 157 Acrescente-se que na Música moderna os algoritmos são utilizados não apenas intuitivamente, mas também como Matemática de alta precisão (WEIBEL, 2009, p. 94). 236 computacionais (que são algoritmos) são ainda construídos com suporte em códigos binários (“sim” ou “não”, 1 ou 0, “verdadeiro” ou “falso”), levando à concepção de espaços euclidianos na pretensa arquitetura líquida ou fluida. A topologia definida pelos programas computacionais e utilizada no Museu e no Pavilhão favorece uma continuidade espacial e estrutural que os teóricos da “arquitetura líquida” julgam não existir em práticas arquiteturais tradicionais; e que o resultado formal derivado dessa topologia seria não euclidiano pelo fato de ser curvo. Euclides, entretanto, não desconsiderava a possibilidade de linhas e superfícies curvas, pois admitia a imersão delas em um espaço tridimensional composto por planos. As seções do Museu (Figura 6.1) e do Pavilhão mostram elementos arquitetônicos conectados, curvos, mas que podem ser referenciados por eixos cartesianos. As próprias percepções dos usuários, por certo, estarão condicionadas ao posicionamento dos corpos no espaço interno, cuja referência, vertical ou horizontal, é euclidiana. É pela modificação dos eixos vertical e horizontal com referência ao corpo que cada visitante poderá avaliar, por exemplo, a sua experiência tátil possibilitada pelo piso curvo e flexível do caso específico do Pavilhão. Figura 6.1 – Curvas e eixos Museu Guggenheim de Bilbao. Corte transversal (Fonte: WESTON, 2011, p.227) A topologia favorece a continuidade espacial e estrutural, mas os elementos arquitetônicos conectados, curvos, vistos no corte, podem ser referenciados por eixos cartesianos. Do ponto de vista técnico, as curvas da geratriz formal do Pavilhão, graficamente definidas pela noção de superfície topológica, tiveram, na construção, que ser estabelecidas arco a arco, já que a calandra utilizada para curvar os perfis em aço trabalhava apenas dessa maneira. Apesar do discurso da complexidade, o sistema estrutural é absolutamente convencional: uma base de concreto moldada in loco sobreposta por uma estrutura metálica 237 formada por arcos e vigas. Tanto Ghery quanto Spuybroek não explicitam em textos a configuração estrutural sobre o Museu e o Pavilhão, respectivamente, talvez para deixar a impressão da novidade da fluidez das supostas “máquinas virtuais”. Em termos de impressão, o Museu de Bilbao mantém sua aura de objeto civilizador, configurando-se como um totem escultórico cultuado por muitos cidadãos do mundo. Representa, simbolicamente, a vitória do domínio das superfícies, ao mesmo tempo possuindo, para alguns autores, “um dos mais espetaculares espaços criados no final do século XX”. (WESTON, 2022, p, 226).158 Quanto ao Pavilhão da Água Doce, que foi erguido como a pretensão de ser uma “máquina virtual”, funcionou por dois anos – até o ano 2000 –, quando foi alterado internamente e a dinâmica exposição original foi transformada em exposição estática sobre a vida das baleias. O aspecto externo da edificação também rapidamente se transformou, apresentando remendos em seu revestimento. A estrutura formal permaneceu e renovou seus significados, mas o discurso fundante desvaneceu e se liquefez em meio à fluidez transitória e ao aspecto de solidez convencional configurada no Pavilhão. Apesar da aparente vitória do domínio das superfícies representado pelo Museu Guggenheim, a Arquitetura de formas complexas e fluidas definidas por programas computacionais não pode ser categoricamente apontada como a marca principal de um novo tempo, tampouco um retorno à concepção aristotélica do espaço. Não há no Guggenheim a fusão de forma e matéria, em que a estrutura se acrescenta, se agrega, é sintetizada com a forma, como ocorria na catedral gótica, um espaço eminentemente aristotélico. Preceitos aristotélicos da forma – organicidade, variedade e pluralidade – são observados no edifício, mas sua forma é autônoma, não está ligado à causa final (a função), um dos critérios de Aristóteles para explicar as nuanças da beleza arquitetônica. O Guggenheim tampouco é um espaço platônico, cúbico, estático, embora incorpore esses aspectos em parte de sua volumetria e na forma e articulação de alguns de seus ambientes. Conquanto seja deliberadamente proposital, ele se caracteriza como um espaço acidental, por sua condição de instabilidade formal e profusão de efeitos especiais, mas, talvez, a melhor definição seja que se trata de um espaço de fluxos, à maneira definida por Castells (2001), pelo fato de representar a lógica espacial dos interesses dominantes na sociedade 158 Em referência ao átrio central do museu 238 informacional.159 Qualquer que seja a caracterização, entretanto, o Guggenheim é a imagem de uma máquina digital, que carrega o discurso da eficiência tecnológica e a confiança no futuro, mas que apresenta uma série de negligências de ordem funcional e técnicoconstrutiva em razão de suas formas complexas, definidas por programas computacionais. Contra a asserção desse tipo de manifestação arquitetônica, apesar de todo o prestígio do Guggenheim, pode-se citar não só as negligências do próprio museu ou o caso do Pavilhão da Água Doce – que de máquina virtual se transformou em concretude convencional. Há outras festejadas edificações mundo afora que também se utilizaram das grandes possibilidades geradas pelas tecnologias computacionais da atualidade, mas que poderiam ser chamadas de “arquitetura da decepção”.160 Como exemplo, pode-se mencionar a Cidade das Artes e da Ciência, em Valência, Espanha, projeto de destacada expressividade plástica e paisagística concebido pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava (Figura 6.2). As autoridades locais esperavam que o complexo projetado por Calatrava transformasse a cidade em um destino turístico, do mesmo modo que o Museu Guggenheim de Frank Gehry chamou atenção para Bilbao. A “criação excepcional” de Calatrava, que visava a realçar a cidade e enriquecer a vida das pessoas, apresentou, entretanto, problemas de várias ordens. A ópera tinha 150 lugares com a visão obstruída, o museu de ciência foi construído inicialmente sem saídas de incêndio ou elevadores para deficientes, alguns jardins postados embaixo de arcos metálicos ficaram muitos quentes e há inundações, quando chove, em alguns ambientes do complexo161. 159 Para Castells (2001, p. 443), como a manifestação espacial dos interesses dominantes ocorre em todo o mundo e por intermédio das culturas, “o abandono da experiência, história e cultura específica para a formação de significado está levando à generalização da arquitetura aistórica, acultural”. 160 Essa categorização é utilizada pela jornalista Suzanne Daley, em texto sobre obras do arquiteto Santiago Calatrava publicado no jornal The New York Times, edição em português, de 7 de outubro de 2013, encartado no jornal O Povo, de Fortaleza, Ceará. 161 As informações são de DALEY, Suzanne. Arquitetura da decepção, in The New York Times, e edição em português, de 7 de outubro de 2013, encartado no jornal O Povo, de Fortaleza, Ceará. 239 Figura 6.2 – Expressividade plástica e decepção Cidade das Artes e das Ciências, Valência, Espanha, 1996-2005. Santiago Calatrava Vista do conjunto Fontes: http://theurbanearth.files.wordpress.com/2009/03/ciudad_artes_ciencias_valencia_nocturna.jpg Malgrado a sua expressividade plástica e paisagística, o projeto apresentou uma série de problemas de ordem técnico-funcional, sendo incluído no rol da chamada “arquitetura da decepção”. O projeto de Calatrava, entretanto, que melhor represente o domínio da superfície vinculada à arquitetura da decepção talvez seja a ponte Zubizuri (1990-1997), passarela de pedestre projetada sobre rio Nervión, em Bilbao (Figura 6.3). O tabuleiro da ponte é uma superfície de tijolos de vidro sustentada por cabos que se apoiam em um arco inclinado, combinando eficiência tecnológica com expressão formal. A funcionalidade, entretanto, é negligenciada, pois a superfície lisa do tabuleiro mostrou-se ineficiente para uma cidade onde chove muito e às vezes neva. Muitos acidentes ocorreram, alguns com fraturas de pernas e quadris de transeuntes, com a cidade tendo de recorrer à colocação de um grande tapete de borracha para evitar quedas. A ponte perdeu parte de sua “beleza”, mas passou a cumprir o seu papel de travessia sobre um recurso hídrico; e fomentou o debate sobre deficiências em projetos de arquitetos-estrelas como Calatrava, que buscam o extraordinário e o novo, mas quase sempre por meio de orçamentos exorbitantes, negligências técnicas e arquiteturais, arrefecendo a ideia da chegada de um novo tempo. 240 Figura 6.3 – Eficiência tecnológica, expressão formal e negligência. Ponte Zubizuri , Bilbao, Espanha, 1990-1997. Santiago Calatrava Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons Atenuando a negligência funcional, um grande tapete de borracha cobre o tabuleiro de vidro, estabelecendo a segurança na travessia, mantendo a eficiência tecnológica e alterando o resultado formal da proposta original. Pode-se argumentar, entretanto, como costumava dizer o filósofo francês Gilles Deleuze (1925-1995), que o novo não aparece como um clarão. Ele sempre nasce com máscaras do antigo, pois se mostrasse completamente seu rosto enquanto ainda está se consolidando, seria destruído. A verdadeira astúcia do novo consiste em aparecer sem alarde, isto para que, em um segundo momento, possa enfim expor toda a sua potencialidade 162 . A questão é identificar se o Guggenheim de Bilbao, o Pavilhão da Água e tanto outros projetos “líquidos” alardearam a existência de um conceito que ainda não está consolidado; se são ou não obras que vulgarizam o espetáculo em uma época de consumo e individualismo exacerbados; ou, ainda, obras que induzem ao consumo de imagens em vez de lugares e espaços. A questão é desvendar, no contexto das composições arquitetônicas, se a novidade é fruto da capacidade tecnológica atual, ou é simplesmente a imagem do consumismo vigente, que prega a contínua “renovação” das coisas, dentre elas os edifícios, como assinala Vattimo (1996). Ou se perguntar, como fez Heidegger (1889-1976), se o desenvolvimento tecnológico não se encontra preso a uma escalada compulsiva, a uma espiral infinita, que, em vez de resolver os impasses da humanidade, a impele, “cada vez 162 DELEUZE, Gilles, parafraseado por SAFATLE, Vladimir, no artigo “Ensaio de orquestra”. In: revista Cult, n° 169, julho de 2012, p. 35. 241 mais, para a beira da catástrofe, – por exemplo, ecológica, o que coloca em risco as possibilidades de uma autêntica vida humana na Terra”, conforme paráfrase de Giacoia Junior (2013, p. 10). 6.3 Processos projetuais e resultado espacial Independente do teor das respostas as essas indagações, parece não haver dúvidas sobre a incorporação de novas ações projetuais, representativas e construtivas da Arquitetura. A contemporaneidade tem ao seu dispor um grande repertório tecnológico que interfere nos processos projetuais e que podem intervir no resultado dos agenciamentos espaciais, sejam substanciais ou acidentais, platônicos ou aristotélicos. Na coexistência desses espaços, os arquitetos criam mundos projetuais de maneira implícita por meio da escolha de instrumentos de desenhos e mídias de representação (MICHEL, 2008, p. 52). Para representações bidimensionais, pode-se ter ainda como suporte a velha prancheta acompanhada de instrumentos tradicionais – produzindo um mundo claramente euclidiano composto por linhas e arcos; ou um sistema de desenho auxiliado por computador para duas dimensões (2D), em que uma estrutura de dados com operações a ela associada permite registros que especificam posições de pontos, vetores, arcos, polígonos e outros tipos de símbolos gráficos. Em todos esses procedimentos de representação da Arquitetura, a tradicional Geometria Euclidiana se apresenta com a mesma importância de sempre, uma vez que fundamenta esse mundo de linhas, mesmo em um sistema de computação gráfica bidimensional. Os dois mundos projetuais – substancial e acidental –, apesar de levarem conceitualmente a mundos construtivos diferentes, até aí parecem – pelo menos ainda – seguir caminhos semelhantes. Quando se trata da representação gráfica de linhas tridimensionais, ela pode ser materializada à mão – utilizando-se da perspectiva renascentista –, por modelos tridimensionais como a maquete – formado por poliedros – ou pelas técnicas de computação gráfica do sistema 3D, que utiliza um sistema de coordenadas tridimensional e visualizadas em uma superfície bidimensional (monitor do computador ou papel da impressora). Neste sistema, o processo de representação é mais complexo e o programa precisa realizar operações matemáticas para configurar as projeções das linhas no espaço 242 sobre a superfície plana, definindo sistemas de modelagem em “estrutura de arame” ou sólida. Mais complexo ainda é o processo de representação 3D dos agenciamentos espaciais definidos por superfícies topológicas como as observadas no Museu Guggenheim e no Pavilhão da Água. Para esse tipo de representação, é necessário o uso do conceito de diagrama topológico, meio geométrico que tanto é ferramenta para a modelagem da superfície quanto meio para sua representação – como já expresso. Existem, portanto, modos projetuais significadamente diferentes para se conceber os espaços substancial e acidental. Entende-se, entretanto, que o arquiteto que conceba qualquer um dos tipos de espaços poderá utilizar, indistintamente, a grelha rígida ou a grelha líquida. É claro que para arquiteturas retorcidas, ondulantes, com superfícies formadas por curvas complexas, a grelha líquida deve ser mais eficiente, pois “é constituída por um arranjo de linhas ou eixos verticais e horizontais, distribuídos em intervalos regulares no plano bidimensional e no volume tridimensional, com o objetivo de modular e ordenar as formas e os espaços no momento em que eles estão sendo criados” (VELLOSO, 2010, p.78-79), indicando alguns parâmetros da Geometria espacial como posição, escala e proporção. Neste processo, são simultâneas criação e representação; nos processos tradicionais, a criação, em muitos dos casos, antecede a representação técnica, embora isso não ocorra tão simplificadamente assim em alguns projetos modernos concebidos antes mesmo dos anos 1960. Compreende-se, entretanto, que o interesse maior derivado dos processos projetuais é o resultado arquitetural, independentemente dos tipo de espaço produzido (substancial ou acidental) ou da grelha utilizada na representação desses espaços (rígida ou líquida). Independentemente do espaço ser substancial ou acidental, incidirá sobre ele os mesmos determinantes, que podem conduzir ao modo como a edificação será implantada no terreno, suas relações com o lugar, a proteção solar, a distribuição dos ambientes em planta, o sistema estrutural escolhido e, finalmente, o resultado formal do conjunto edificado. É, sobretudo, nesta última decisão que a dimensão artística se manifesta e aufere-se dos conceitos de Virilio que o resultado plástico em sintonia com as outras decisões projetuais é um dado determinante para um espaço ser substancial. A forma, portanto, tem mais autonomia no espaço acidental, embora a intenção plástica esteja presente em ambos. No 243 espaço substancial a forma não é autônoma pois se revela como uma “verdade naval”, como um barco, que é um artefato dos mais expressivos plasticamente mas que é resultante da sua necessidade de navegar. Assim, a boa arquitetura no âmbito dessa compreensão teórica parece ser um artefato que permite a fruição estética produzida por elementos vinculados entre si e fortemente integrados à função e ao meio onde o edifício está inserido. Na representação do projeto desta arquitetura, tanto a grelha rígida quanto a grelha líquida são eficientes e não interferem substancialmente na conformação dos espaços internos nem no resultado plástico final da edificação. Quanto à arquitetura acidental, esta não concentra seu discurso nos programas arquitetônicos nem na relação forma-função-estrutura, como pôde ser observado no Museu Guggenheim. Não há interesse pela “verdade naval”, pelo espaço imediatamente reconhecível. O interesse mesmo é compor o território ultrapassando o efeito material das estruturas construídas. A boa arquitetura no âmbito dessa compreensão teórica parece estar na exploração das possibilidades das tecnologias da computação gráfica em criar superfícies envoltórias maleáveis e envolventes com o intuito de criar outros modos de fruição estética. Na criação/representação dos objetos provenientes deste arcabouço teórico, a grelha líquida e expressa, em princípio, como mais eficiente e pode interferir substancialmente na conformação dos espaços internos e no resultado plástico final da edificação. Na direção de melhor se compreender as especificidades dos dois procedimentos em discussão, pode-se fazer uma comparação da Física newtoniana com a Física relativista e, paralelamente, do espaço substancial com o espaço acidental. Embora muito das propriedades da Geometria do espaço-tempo sejam dispensáveis para a compreensão do dia a dia, a Teoria Geral da Relatividade se tornou uma ferramenta de pesquisa realmente prática, pelo menos para cientistas e pesquisadores, quando a estrutura do espaço-tempo se desvia fortemente da planura euclidiana. Ao se relacionar com grandes, compactos e distantes objetos, como as estrelas, o espaço-tempo comporta-se diferentemente daquilo a que se está acostumado163. Quando o espaço-tempo é mais ou menos plano, a Teoria da 163 Como aplicações práticas da Teoria Geral da Relatividade, podem ser citados: 1) tudo o que tem relação com laser e tecnologia digital e 2) os satélites do Sistema de Posicionamento Global, mais conhecido pelas iniciais GPS (Global Positioning Sustem), por meio dos quais é possível saber precisamente a posição de qualquer objeto ou pessoa na superfície da Terra. 244 Gravitação de Newton é suficientemente boa para todas as finalidades práticas. Embora que pela Física de teor clássico se possa perceber ilusoriamente o espaço e o tempo como distintos, esta percepção permanecerá sempre muito importante para a compreensão do mundo cotidiano. O espaço substancial, comparável à Física de conteúdo clássico, por certo, continuará fundamental para a compreensão de que a Arquitetura é, essencialmente, um espaço artístico constituído racionalmente, que abriga e tem significação; um espaço em que a tríade vitruviana – firmitas, comoditas e venustas164 –, redescoberta no Renascimento, se mostra como um critério de arquitetura de superação difícil. O espaço acidental, por sua vez, procura superar a compreensão renascentista do mundo por meio de agenciamentos espaciais compostos por formas complexas e dinâmicas; um espaço-tempo tecnológico que leva a um arranjo formal desenvolvido conceitualmente por dimensões relativas, não absolutas. Dessas considerações, pode-se concluir que, assim como a arcaica dualidade platônicaaristotélica, os espaços substancial e acidental coexistem no âmbito do fazer arquitetônico da atualidade. O espaço substancial, entendido como organização historicamente enraizada na experiência comum das pessoas, mantém a trajetória clássica da forma como valor permanente; o espaço acidental, fruto da tecnologia da informação, incorpora o preceito da forma como fim em si mesmo, como já havia ocorrido em outros movimentos. Ambos constituem, historicamente, mais uma dualidade espacial e também representam, cada um com sua natureza específica, a Arquitetura do final do século XX e início do século em curso. O espaço substancial expressa a ideia de que elementos tradicionais persistem na prática da Arquitetura contemporânea; o espaço acidental renega a possibilidade de uma interpretação clássica da História. Ambos, entretanto, reafirmam que os valores estéticos não são pautados por sistemas exclusivistas, novos ou antigos – como, aliás, já havia ocorrido na primeira metade do século XX. Trata-se da imbricação das permanências e mutações no campo da Arquitetura, da coexistência de formas absolutas e contextualizadas, o que na verdade não é nenhuma novidade. O que há de novo são os agenciamentos espaciais resultantes de processos projetuais oriundos da tecnologia digital, que permitem a 164 Termos originalmente usados por Vitrúvio e que são traduzidos de várias maneiras por diversos autores, como 1) solidez, estrutura ou firmeza; 2) conveniência, funcionalidade ou comodidade e 3) beleza, forma ideal ou prazer. 245 criação de realidades virtuais e presenciais de modo a possibilitar uma condição mutante, flexiva e interativa com o fruidor da ambiência concebida. Desde modo, o espaço acidental, de formas complexas e dinâmicas, bem representa a chamada modernidade líquida e a sociedade do espetáculo informacional, marcadas pela descorporificação, instantaneidade e urgência temporal. Por meio de um arranjo geométrico disforme, o espaço acidental comunica sobre o mundo atual, saturado de tudo: imagens, tecnologias, estímulos. Representa a superficialidade tectônica, o consumismo vigente e o uso da tecnologia em escala compulsiva. Torna complexa a Geometria, enaltece a linguagem algorítmica e exalta as ferramentas digitais. Festeja o temporário, o efêmero e a condição perecível de tudo o que envolve o homem. Nega, portanto, a permanência, uma qualidade em contradição com a circunstância mutante e instável da pretensa modernidade líquida. Enfim, um espaço dominado pelo efeito de superfície e que não está preso às circunstâncias, ao contexto, às preexistências ambientais e que pode levar, pelos excessos, à alienação de seus fruidores. O discurso dos propagadores do espaço acidental, entretanto, deixa transparecer que não se trata de uma fuga para o sonho ou o irracional, mas o caminho para outra realidade, para a consideração do mundo sob outra óptica, outra lógica. Está implícita, deste modo, a consideração da busca por outros meios de conhecimento, controle e precisão. O espaço acidental, contudo, se mostra vago e aleatório, não se constituindo em modo absoluto da contemporaneidade, mesmo bem representando os excessos do tempo hoje vivido. O seu expansionismo em favor dos excessos trava um embate dialético com o espaço substancial, que tem a Arquitetura como protótipo da permanência e da cultura que se distingue como arte. O veemente choque se dá em um mundo de abundância de imagens, de homogeneização das mídias e o império das incertezas, ensejando uma sopreposição de possibilidades. Pode ocorrer, em uma mesma obra ou em obras distintas, o embate entre a lógica – o logos – e o sentimento – o pathos – ou a conciliação entre essas duas esferas. Sob a forma de uma arquitetura sintética, as duas naturezas de espaço podem se harmonizar pela incorporação de elementos da sociedade informacional ao tradicional e ao moderno. A 246 melhor definição para o embate entre os dois tipos de espaço, entretanto, é que se trata de uma antinomia, de conceitos contraditórios que, individualmente, expressam coerência interna e dialeticamente se relacionam. Utilizando-se a dualidade formatada por Castell, pode-se asserir que as pessoas continuarão a viver em espaço de lugares, embora que o poder do espaço de fluxos possa alterar de modo fundamental o significado e a dinâmica dos lugares. A tendência que se anuncia é pela imposição da lógica do espaço de fluxos, acidental, ao espaço de lugares, substancial, indicando o arrefecimento das relações de um com o outro ou mesmo a formatação de universos paralelos. As reverberações do confronto, entretanto, indicarão se estamos passando para o domínio do acidental, marcando o fim de uma tradição arquitetônica; ou se o substancial e o moderno estão apenas se transmutando em linguagens que expressam os significados mais profundos da época hoje vivenciada, criando possibilidades excepcionais para o surgimento de outras formas de ver e fazer. 247 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGRASAR QUIROGA, Fernando. Del tipo a la ideia: herramientas teóricas del proyecto arquitetctónico moderno e contemporáneo. IV projetar 2009. Projeto como Investigação: ensino, pesquisa e prática. FAU-UPM, São Paulo, outubro de 2009. ALBERTI, Leon Battista. Da Arquitetura; tradução e organização Sergio Romsnelli. São Paulo: Hedra, 2012. ALMEIDA M. A e LANSSANGE, G. C. Metodologia da concepção arquitetônica: o caso do Grupo Nox. In: Gestão e Tecnologia de Projetos, v. 3, n. 2, novembro de 2008. Disponível em: <http://www.iau.usp.br/posgrad/gestaodeprojetos/index.php/gestaodeprojetos/article/view/61/94 > Acesso em: 21 jan. 2014. ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma. São Paulo: Editora 34, 2012. ARGAN, Giullio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos; tradução Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. ______ História da arte como história da cidade; tradução Pier Luigi Cabra. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. Guia de história da arte; tradução M.F. Gonçalves de Azevedo. Lisboa: Editorial Estampa, 1992. ARISTÓTELES. Metafísica; tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2012. ______ Política; tradução Pedro Constatin Toles. São Paulo: Martin Claret, 2006. AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade; tradução Maria Lúcia Pereira. Campinas, SP: Papirus, 1994. BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma; tradução Alvamar Helena Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 1998. BALLANTYNE, Andrew. As + importantes edifições da Pré-História à atualidade: plantas, cortes e elevações; tradução técnica Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2012. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2001. BENEVOLO, Leonardo. A arquitetura no novo milênio; tradução Letícia Martins de Andrade. São Paulo: Estação Liberdade, 2007. ______ História da cidade; tradução Silvia Mazza. 3. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. BENJAMIN, Valter e al. Os pensadores (textos escolhidos); tradução de José Lino Grunnewald e al. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 248 BONATES, Mariana Fialho. “Il Guggenheim y mucho más”: urbanismo monumental e arquitetura de grif em Bilbao. Revistas USP, Pós-FAU, V. 16 n.26, São Paulo, dezembro 2009. Disponível em: < http://revistas.usp.br/posfau/article/viewFile/43640/47262>. Acesso em: 17 jan. 2014. BOYER, Carl B. História da Matemática; tradução Elza F. Gomide. 2. ed. São Paulo: Editora Blücher, 1996. BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. A formação do homem moderno vista através da Arquitetura. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. BRANDÃO, Zeca. Millennium Domeum: projeto nacional de poucos. In: Vitruvius, Arquitexto 010.07, mar. 2001, disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.010/912>. Acesso em: 21 jan. 2013. BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil; tradução Ana M. Goldberg, 5.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. CALDANA, Valter. Projeto de arquitetura: caminhos. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. CABRAL, Cláudia Pereira Costa. Questões de escala. In: DUARTE et al (orgs.). O lugar do projeto: no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007. CARVALHO, Carlos Henrique Bernadino. Guggenheim Bilbao e as curvas da escultura. Vitruvius/Drops/026.05, mar 2009. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/09.026/1786>. Acesso em: 09 set. 2013. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede; tradução Roneide Venâncio Majer (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 1). São Paulo: Paz e Terra, 1999. CHUECA GOITIA, Fernando. Breve história do Urbanismo; tradução Emílio Campos Lima. 4. ed. Lisboa: Editorial Presença, 1996. COELHO NETTO, J. Teixeira. A construção do sentido na Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2002. COLQUHOUN, Alan. Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre Arquitetura 1980-1987; tradução Cristiane Brito. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. CONTI, Flavio. Como reconhecer a arte barroca; tradução Carmen de Carvalho. São Paulo: Martins Fontes, 1986. CORONA MARTINEZ, Alfonso. Ensaios sobre o projeto. Brasilia: Editora UnB, 2000. COSTA, Lúcio. Razões da nova arquitetura. In: Sobre Arquitetura. Porto Alegre, CEUA, 1962. COUTINHO, Lázaro. Convite às geometrias não-euclidianas. 2. ed. Rio de Janeiro, 2001. CREASE, Robert P. As grandes equações: a história das fórmulas matemáticas mais importantes e os cientistas que a criaram; tradução Alexandre Cherman. Rio de Janeiro, 2011. CRUZ JÚNIOR, Adilson Assis e DUTRA GRILLO, Antônio Carlos. Arquitetura líquida (Liquid 249 architecture). In: Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, v. 17, n° 20, (2010), PUC Minas, disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/3297>. Acesso em: 13 maio 2013. CURTIS, Willimam. Arquitetura moderna desde 1900; tradução Alexandre Salvaterra. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2008. D’AGOSTINO, Mário Henrique S. Geometrias simbólicas da Arquitetura. São Paulo: Hucitec, 2006. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo; tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. DOMINGUES, Diana. Redefinindo fronteiras da arte contemporânea: passado, presente e desafios da arte, ciência e tecnologia na história da arte. In: DOMINGUES. Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; tradução Flávio Gisele Saretta et al. São Paulo: Editora UNESP, 2009. DUARTE, Cristiane Rose e REINGANTZ, Paulo Afonso (orgs.). O lugar do projeto: no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2007. EINSTEIN, Albert. A Teoria da Relatividade Especial e Geral; tradução do original alemão Carlos Alberto Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. EUCLIDES. Os elementos/Euclides; tradução e introdução de Irineu Bicudo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. FERRO, Sergio. Prefácio, in: ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma. São Paulo: Editora 34, 2012. FRAGOSO, Suely. O espaço em Perspectiva. Rio de Janeiro; E. Papers Serviços, 2005. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Sob a sombra de Platão. Folha de São Paulo, São Paulo, 08 jun. 2003. Caderno Mais, p. 9. GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. Heidegger urgente: introdução a um novo pensar. São Paulo: Três Estrelas, 2013. GLEISER, Marcelo. A dança do universo: dos mitos da criação ao Big-Bang. São Paulo: Companhia das letras, 2006. GOMIDE, Walter. Sobre o conceito de χώρα: um diálogo entre Platão e Einstein. Disponível em: http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/um_dialogo_entre_platao_e_einstein/artig os187201.pdf. Acesso em: 16 maio 2012. GOMBRICH, E. H. A história da Arte; tradução Álvaro Cabral. 16 ed.Rio de Janeiro: LTC Editora, [s. data]. HEEREN, Fred. Mostre-me Deus: o que a mensagem do espaço nos diz a respeito de Deus; tradução Soraya Bausells. São Paulo: Clio Editora, 2008. HEGEL, Georg W. F. Curso de estética: o sistema das artes; tradução Álvaro Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 250 HERMAN, Hertzberger. Lições de Arquitetura; tradução Carlos Eduardo Lima Machado. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. IAACSON, Walter. Einstein: sua vida, seu universo; tradução Celso Nogueira et al. São Paulo: Companhia das letras, 2007. LAVEDAN, Pierre. Histoire de L’Urbanisme. Renassance et temps Moderns. 2. ed. Paris, [S. n], 1959. LE CORBUSIER. Por uma arquitetura; tradução Ubirajara Rebouças.6.ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. LEMOS, Carlos A. C. Arquitetura brasileira. São Paulo: Edições Melhoramentos: Editora da Universidade de São Paulo, 1979. KENNETH, Frampton. História crítica da Arquitetura moderna; tradução Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008 MALACRIDA, Sérgio Augusto. O Sistema de Ensino Belas-Artes no Curso de Arquitetura da École de Beaux-Arts de Paris em sua tradição e ruptura: legado de saber e poder. Tese de Doutorado. São Carlos: UFSCar, 2010, disponível em <http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3365>. Acesso em: 31 jul. 2013. MALINA, Roger. Leonardo olhando para frente: fazendo a história e escrevendo a historia. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; tradução Flávio Gisele Saretta et al. São Paulo: UNESP, 2009. MALARD, Maria Lúcia. As aparências em Arquitetura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. MALDONADO, Tomás. Cultura, sociedade e técnica; tradução Paulo Antonio Barbosa. São Paulo: Blucher, 2012. MANOVICH, Lev. Abstração e complexidade. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; tradução Flávio Gisele Saretta et al. São Paulo: Editora UNESP, 2009. MEINERZ, Andréia. Concepção de experiência em Walter Benjamin. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dissertação de Mestrado, 2008. MICHELL, William J. A lógica na Arquitetura; tradução Gabriela Celani. Campinas: Editora da UNICAMP, 2008. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil; tradução Paulo Pedreira. Rio de Janeiro: Aeroporto Editora/IPHAN, 2000. MINETO, Ciliane de Fátima. Um estudo sobre curvas NURBS. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada). Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. Disponível em <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3686/000391255.pdf?sequence=1>. Acesso em: 07 dez. 2013. MLODINOW, Leonard. A janela de Euclides: a história da Geometria: das linhas paralelas ao hiperespaço; tradução Enézio E. de Almeida Filho. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 251 MONEO, Rafael. Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos; tradução Flávio Coddou. São Paulo: Cosac Naify, 2008. MONTANER, Josep Maria. A modernidade superada: Arquitetura, arte e pensamento do século XX; tradução Ester Pereira da Silva e Carlos Muñoz. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2001. ______ As formas do século XX; tradução de Maria Luiza Tristão de Araújo. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2002. ______Depois do movimento moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX; tradução Maria Beatriz da Costa Matos. 1. ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2011. MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas; tradução Neil R. da Silva. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. NASCIMENTO, Carlos Artur Ribeiro. Filosofia medieval. In: OLIVEIRA, Armando Mora de e al. Primeira filosofia: aspecto da história da filosofia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. OLIVEIRA, Armando Mora de e al. Primeira filosofia: aspectos da história da Filosofia. São Paulo, 1996. PANOFSKY, Erwin. A perspectiva como forma simbólica; tradução Elisabete Nunes. Lisboa: Edições 70,1993. _______ Arquitetura gótica e escolástica: sobre a analogia entre Arte, Filosofia e Teologia na Idade Média; tradução Wolf Hornek. 2. ed. SãoPaulo: Martins Fontes, 2001. PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética; tradução Maria Helena Nery Garcez. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. PAYOT, Daniel. Le philosophe et l’architecte; sur quelques determination philosophiques de l’idée d’architecture. Paris: Aubier Montaigne, 1982. PENNICK, Nigel. Geometria sagrada: simbolismo e intenções nas estruturas religiosas; tradução de Alberto Feltre. São Paulo: Pensamentos, 1999. PEREIRA, Cláudio. O pórtico clássico como terminal aéreo: os projetos dos irmãos Roberto para o Aeroporto Santos Dumont. Arqtexto. UFRGS, Porto Alegre, RS, n.3/4, 2003, p. 122-135(artigo de periódico). Disponível em: <http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_34/13_Cl%C3%A1udio%20Calovi%20Pereira.pdf>. Acesso em: 17 out. 2013. PEREIRA, José Ramon Alonso. Introdução à história da Arquitetura: das origens ao século XXI; tradução Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2010. PEREIRA, Renata Baesso. Arquitetura, imitação e tipo em Quatremère de Quincy. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2008, p. 312. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-26012010-141411/pt-br.php>. Acesso em: 05 jul. 2013. 252 PESSANHA, José Américo Motta. Platão: vida e obra, pág. XVII (Introdução). In: Platão/Diálogos; seleção de textos de José Américo Mota Passanha; tradução e notas José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987 (Os pensadores). PIGNATARI, Décio. Semiótica da Arte e da Arquitetura. 2. ed.São Paulo: Cultrix, 1989. PINHEIRO, Eloisa Petti. Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e Salvador). Salvador: EDUFBA, 2002. PIÑÓN, Helio. Teoria do projeto; tradução Edson Marfuz. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006. PLATÃO. Diálogos; seleção de textos de José Américo Mota Passanha; tradução e notas José Cavalcante de Souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987 (Os pensadores), pág. XVIII. ______ Timeu e crítias ou a Atlântida; tradução, introdução e notas: Norberto de Paula Lima. São Paulo: Hermes, 2002. PULS, Maurício Mattos. Arquitetura e Filosofia. São Paulo: Annablume, 2006. RASMUSSEN, Stenn Eiler. Arquitetura vivenciada; tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1986. REBELLO, Yopanan. Engenheiros, arquitetos e um único objeto: a edificação. Revista Integração (on line), n° 53, abril/maio/junho de 2008, p. 119-125. Disponível em: < ftp://ftp.usjt.br/pub/revint/119_53.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2014. REGO, Renato Leão. Guggenheim Bilbao Museo, Frank O Gehry, 1991-97. Vitrivius , Arquitextos, 014.04, jul 2001. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.014/867>. Acesso em: 18 jan. 2014. ROCHA JR., Antônio Martins. Divina proporção: aspectos filosóficos, geométricos e sagrados da seção áurea. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 2011. ROGERS, Richard. Cidades para um pequeno planeta. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2012. ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade; tradução Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. RYKWERT, Joseph. A casa de Adão no paraíso: a idéia da cabana primitiva na história da arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2003. RUSSEL, Bertand. História do pensamento ocidental: a aventura das idéias dos pré-socráticos a Wittgenstein; tradução Laura Alves e Aurélio Rebello. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. RUSSO, Bruno Filipe Vassalo. Geometria e concepção do espaço: a importância dos processos de representação para a arquitectura. Trabalho Final para Licenciatura em Arquitectura. Porto: FAUP, ano letivo 2006-2007. Disponível em: <http://issuu.com/bruno.vassalo.russo/docs/geometria_concepcao_espaco>. Acesso em: 02 jun. 2013. 253 SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010. SGUIZZARDI, Silvio. Modelando o futuro: a evolução do uso de tecnologias digitais no desenvolvimento de projetos de arquitetura. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. SILVA, Elvan. Sobre a renovação do conceito de projeto arquitetônico e sua didática. In: COMAS, Carlos Eduardo (org.). Projeto arquitetônico: disciplina em crise, disciplina em renovação. São Paulo: Projeto, 1986. SILVA, Jairo José. Filosofias da Matemática. São Paulo: UNESP, 2007. SILVA, Marcos Solon Kretli. A arquitetura líquida do NOX. Arquitextos, ano 4, n.045.11, fev. 2004. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/615>. Acesso em: 21 out. 2010. SPADONI, Francisco. Dependência e resistência: transição da arquitetura brasileira nos anos 1970 a 1980. In: GITAHY, Maria Lúcia Caira e LIRA, José Tavares Correia de (org.). Tempo, cidade e arquitetura. São Paulo: FAU/Annablume/FUBAM, 2007. STRATHERN, Paul. Pitágoras e seu teorema em 90 minutos; tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1998. SUMMERSON, John. A linguagem clássica da Arquitetura; tradução Sylvia Ficher. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994. SZAMOSI, Géza. Tempo & espaço: as dimensões gêmeas; tradução Jorge Enéas Fortes e Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1988. TOMÁS DE AQUINO. Suma contra os gentios; tradução L. J. Baraúna. “Os Pensadores”. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979, Capítulo 1. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Matemática e Estatística. Topologia de superfície. Disponível em: <http://matemateca.iv.org.br/portal/matemateca/exposicao/toposuperf>. Acesso em: 19 nov. 2010. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ. Núcleo de Prototipagem e Ferramental. Prototipagem rápida. Disponível em: <http://www.nufer.citec.ct.utfpr.edu.br/O_QUE_E_PROTOTIPAGEM.html>. Acesso em: 19 nov. 2010. VATTIMO, Gianni. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna; tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. VELLOSO, Ivan Mac-Dowel. Os meios digitais na arquitetura do Grupo NOX. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de PósGraduação em Arquitetura-PROPAR, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/24801/000747017.pdf?sequence=1>. Acesso em: 28 out. 2010. 254 VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em Arquitetura; tradução Álvaro Cabral. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. VIRILIO, Paul. O espaço crítico; tradução Paulo Roberto Pires. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, (4ª Reimpressão – 2008), edição brasileira do original L’espace critique, Cristian Bourgois Editeur, Paris, 1984. VITRUVIUS POLLIO. Tratado de arquitetura; tradução, introdução e notas M. Justino Maciel. São Paulo: Martins Fontes, 2007. WATANABE, Lygia Araújo. Filosofia antiga. In: OLIVEIRA, Armando Mora de e al. Primeira filosofia: aspectos da história da filosofia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. WEIBEL, Peter. É proibido não tocar: algumas observações sobre (partes esquecidas da) história da interatividade e da virtualidade. In: DOMINGUES, Diana (org.). Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios; tradução Flávio Gisele Saretta et al. São Paulo: Editora UNESP, 2009. WERTHEIM, M. The Pearly Gates of Cyberspace, a history of space from Dante to the Internet. New York: W.W.Norton, 1999. WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX: plantas, cortes e elevações: tradução técnica Alexandre Salvaterra. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. XAVIER, João Pedro. Perspectiva, perspectiva acelerada e contraperspectiva. 2.ed. Porto: FAUP, 1997. ZEVI, Bruno. Saber ver a Arquitetura; tradução Maria Isabel Gaspar e Gaëtan Martins de Oliveira. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.