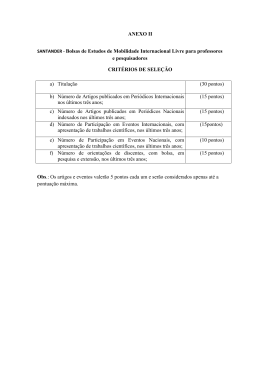

DataGramaZero - Revista de Ciência da Informação - v.7 n.3 jun/06 COLUNAS Periódicos Eletrônicos: problema ou solução? por Briquet de Lemos Se é fácil identificar qual foi o primeiro, ou, pelo menos, os dois primeiros periódicos científicos impressos em papel, o mesmo não se pode dizer quanto à origem do periódico eletrônico, apesar de esse fato ter ocorrido há pouco tempo. Além do vezo humano de vangloriar-se pela primazia, a disputa justifica-se por haver dúvida quanto à definição de periódico eletrônico. Antes do advento do cederrom foram buscadas alternativas para o periódico impresso em papel: por exemplo, microfichas produzidas como saída de computador ou mesmo feitas com o emprego da técnica micrográfica tradicional, e revistas em disquetes. São hoje exemplares que pertencem à história. Ainda na primeira metade da década de 1990, quando a internet ainda não havia se instalado no Brasil, surgiram algumas publicações em cederrom. Tenho à minha frente o número 1, datado do outono de 1994, da Neo-Interativa, que se anunciava como a primeira revista brasileira em cederrom. Que fim terá levado? Parece haver consenso de que o primeiro dessa nova genealogia de produtos da comunicação científica teria sido Postmodern Culture. Pelo menos as pessoas que o criaram consideram-no como "o primeiro periódico eletrônico avaliado pelos pares [...], o de mais longa sobrevida, o primeiro editado por uma editora universitária, o primeiro periódico acadêmico a incluir multimídia em rede e o primeiro a ser distribuído gratuitamente." Nas palavras absolutamente imodestas de seus criadores, essa revista, mais do que qualquer outra, inventou "seu suporte, seu público e seus métodos". Surgiu em setembro de 1990 no formato de correio eletrônico, depois em disquete e, em janeiro de 1994, lançou versão em hipermídia na internet. Quando surgiu, o periódico eletrônico se anunciava como solução para os problemas da comunicação científica. Rompiam-se os grilhões que amarravam o artigo científico contemporâneo a uma metodologia e tecnologia ultrapassadas, velhas de mais de 500 anos, e a um produto - a revista científica - com mais de 320 anos de idade, que estava aquém das necessidades de um mundo cada vez mais globalizado. Todos exultamos. O periódico eletrônico seria também a libertação dos sistemas perversos impostos pelas editoras de periódicos científicos, inclusive as sociedades científicas, isoladamente, ou a elas associadas. Isso no mundo desenvolvido. No mundo subdesenvolvido a proposta seduzia principalmente pelo seu aparente baixo custo de produção. Era uma proposta que tinha tudo para dar certo. Finalmente a produção científica dos países da periferia poderia valer-se de um veículo de divulgação universal, principalmente agora que essa produção vinha redigida numa língua planetária. E era uma proposta que parecia pôr fim a quase 80 anos de insatisfação com a velha e boa revista científica. Em 1919, Sir Robert Abbott Hadfield, ilustre metalurgista britânico, inventor do aço-maganês, que chegou a presidir a Faraday Society, que existiu de 1903 a 1972, quando se fundiu com outras para formar a Royal Society of Chemistry, sugeriu que fosse criada uma central que classificaria os originais de artigos e os encaminharia às revistas. Isso com a finalidade de eliminar a dispersão dos artigos por uma ampla gama de periódicos, além da enorme demora na publicação e difusão desses artigos. Dispersão que foi estudada e comprovada cientificamente pelo documentalista inglês S.C. Bradford, que formulou a lei que leva seu nome. Também houve quem propusesse o fim das revistas, pois os artigos seriam distribuídos como unidades independentes. Reclamavam os cientistas que cada fascículo de uma revista continha apenas uma minoria de artigos de seu interesse. Que assim estavam pagando por material supérfluo. É claro que essas propostas punham em risco os interesses das associações científicas, que eram então as principais publicadoras de revistas científicas. Haja vista a reação à proposta de J.D. Bernal formulou em 1948. Tampouco havia um mecanismo operacional que possibilitasse a implantação de uma mudança radical (Muddiman, 2004). As críticas aos produtores e ao modelo que ainda predominava na década de 1990 passaram a se concentrar, nos últimos anos, no aumento exagerado dos preços das assinaturas. A análise de dados estatísticos de 123 bibliotecas afiliadas à Association of Research Libraries, dos EUA, mostrou que, entre 1986 e 2004, os gastos com a aquisição de periódicos subiram 273%, enquanto com a compra de livros sofreram uma elevação de 63%. Em 2003-2004, deu-se um gasto médio superior a 5,5 milhões de dólares com a assinatura de periódicos. Na mesma época os recursos eletrônicos consumiram 30% do orçamento destinado a material. Segundo dados obtidos pelo Parlamento britânico durante inquérito realizado em 2003-2004 sobre a questão da comunicação científica, num prazo de apenas cinco anos, de 1998 a 2003, os preços dos periódicos haviam subido 58% (House of Commons, 2004). Há um periódico que há anos vem sendo citado como o campeão dos preços altos. Trata-se de um título (sem trocadilho) que sua editora, a Reed Elsevier, que já reclamou de ser considerada o saco-de-pancadas (the whipping boy) de bibliotecários e cientistas, não quer ceder a nenhum concorrente. A assinatura de Brain Research para o ano de 2006 está em US$ 23.617,00, abrangendo 66 fascículos publicados durante o ano. O citado relatório do Parlamento inglês chama atenção para o fato de que os lucros das editoras de revistas científicas são excepcionalmente altos em comparação com os do resto da indústria editorial, chegando, no caso da citada Reed Elsevier, líder do mercado, a 34% de lucro operacional. Isso me faz lembrar uma conversa que tive, acho que no início da década de 1990, com representantes das editoras da Oxford University e Cambridge University, renomadas publicadoras de revistas científicas, durante seminário sobre editoras organizadas pelas editoras da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual de SãoPaulo, em São Paulo. Perguntei-lhes qual era o ônus que as revistas científicas representavam para suas editoras, pois, na minha visão de brasileiro, periódico científico não poderia dar lucro. A pergunta os deixou no mínimo excitados. Responderam, com entusiasmo, que as revistas não representavam ônus. Pelo contrário, eram lucro certo. E me perguntaram que, se tivesse algum título novo a propor, eles teriam grande interesse em examinar a proposta. Convém lembrar que os periódicos, em qualquer formato, não se destinam à compra por pessoas físicas. Seus consumidores principais são as bibliotecas. Esse fato talvez haja criado um mecanismo viciado de atribuição de preços, mesmo porque muitas editoras atribuíam preço mais alto para as assinaturas ditas de uso institucional. O grupo Reed Elsevier detinha, em 2003, 28,2% do mercado mundial de informação em CTM, seguida pela Thomson, que adquiriu o ISI, com 9,5%, Wolters Kluwer, com 9,4%, Springer, com 4,7%, John Wiley, com 3,9%, American Chemical Society,com 3,6%, Blackwell, com 3,6%, Taylor & Francis com 3,6%, e o restante (33,6%) distribuído entre diferentes fornecedores. Ou seja, apenas oito fornecedores concentram quase 70% do mercado mundial (House of Commons, 2004). Este segmento da indústria editorial apresenta forte tendência ao monopólio e à cartelização. Vejamos esta seqüência cronológica: 1991 - A Reed Elsevier compra a Pergamon Press que publicava 57 títulos de ciências biomédicas indexados nas bases do ISI. Isso eleva o total de títulos biomédicos da Elsevier nessas bases para 190. 1997-1998 - A editora Harcourt compra 17 títulos biomédicos da Churchill Livingstone e 27 da Mosby. Com isso seus títulos biomédicos nas bases do ISI subiram de 118 para 162. 1998 - Wolters Kluwer adquiriu 22 títulos da Plenum Publishing, 41 da Thomson Science e 37 da Waverly, passando a ter 212 títulos nas bases do ISI. 2001 - A Reed Elsevier comprou a Harcourt General e com isso passou a ter 409 títulos biomédicos nas bases do ISI (Wellcome, 2003). Atualmente, a Reed Elsevier publica 2 600 títulos de periódicos de CTM. Segundo diferentes estudos, parece haver uma relação significativa entre as fusões e compras de empresas e o aumento de preços das assinaturas. (Susman, 2003). Especula-se que haveria uma relação maligna entre o fator de impacto que a revista tem no ISI e o preço de sua assinatura, da mesma forma que se avalia o mérito acadêmico com base na publicação em revistas de mais alto impacto. Quer dizer, uma técnica mercadológica há muito tempo usada no setor de hotelaria e gastronomia: quanto mais estrelas tiver o hotel ou restaurante, mais caro ele será. Mas a análise do papel das editoras comerciais não esgota a questão do aumento de preços. Convém verificar qual é a participação das sociedades científicas nessa história. Pelo menos para 20 delas, que tiveram suas receitas divulgadas em estudo recente, a publicação de revistas é uma fonte generosa de recursos. Basta um exemplo: a American Astronomical Society (AAS), com um quadro de 2 400 associados, faturou, em 1999, US$ 5.834.020,00 com a publicação de três revistas, terceirizadas junto a uma editora universitária. O orçamento total da AAS foi nesse ano de US$ 8.255.845,00. (Willinsky, 2005). Os modelos atuais de financiamento das revistas científicas são: a) O assinante da revista paga a assinatura e às vezes os autores também pagam para publicar seus artigos, as page charges. b) Os autores sempre pagam para publicar seus artigos, mas o acesso é livre. c) As instituições a que as revistas estão afiliadas arcam com os custos, sozinhas ou com apoio governamental. É compreensível que as bibliotecas do mundo inteiro hajam sido forçadas, nos últimos 20 anos, a impor políticas rígidas de contenção de gastos e cancelamento de assinaturas. Por conseguinte, além dos aumentos que vinham sendo praticados por conta de fatores que jamais ficavam claros, surgiam novos aumentos provocados pela diminuição da procura. Isso foi particularmente danoso para os países em desenvolvimento. O acesso à informação nesses países só não entrou em colapso por causa de serviços de fornecimento de cópias, como, por exemplo, o Comut e a Bireme. É nesse contexto que se dá o aparecimento e o rápido crescimento do número de periódicos eletrônicos. Antes de continuar, adotemos, para fins práticos, uma definição de periódico eletrônico. Proponho que se aceite esta: "Um recurso eletrônico, com artigos completos, que pode incluir elementos de multimídia, disponível na internet, e que é publicado seqüencialmente, com uma designação numérica ou cronológica, e que pretende continuar indefinidamente. Pode ser a reprodução de uma revista impressa ou uma publicação exclusivamente em linha." Se em 1991 havia mais ou menos 30 periódicos eletrônicos, hoje (23/11/2005) seu número chega a 16 587, que inclui revistas propriamente ditas e boletins. Com base na oferta de alguns agregadores de periódicos eletrônicos, podemos supor que o número de PCEs, em novembro de 2005, supera o total de 11 mil títulos. Há estudos que têm acompanhado o uso desses materiais em universidades norte-americanas. Segundo pesquisa realizada por Carol Tenopir recentemente, houve aumento na quantidade de artigos lidos após o advento da Rede. Dois terços ou mais do material que hoje os cientistas lêem vêm de fontes eletrônicas. Em astronomia, chega a ser de 80%. Esse estudo mostrou que o pessoal da área médica ainda é o que mais lê material impresso (Tenopir, 2005). Ao longo desse período acumularam-se observações que mostram que as vantagens do PCE tinham um grande alcance, além da redução de preço. Uma dessas vantagens, pelo menos do ponto de vista dos bibliotecários e dos administradores de universidades, seria a economia de espaço nas bibliotecas. Todos se lembram dos estudos feitos por Fremont Rider, na década de 1940, que mostravam como as bibliotecas universitárias norte-americanas, cresciam de modo exponencial, dobrando de volume a cada 16 anos. Isso deu origem a uma verdadeira corrida à microfilmagem de coleções inteiras de periódicos e outros materiais, como teses. Lembram-se da University Microfilms (que hoje possui o ProQuest)? Cometeram-se loucuras com essa mania da microfilmagem (Baker, 2002). Em certa medida, foi a preocupação com a questão da disponibilidade e gestão de espaço nas bibliotecas norte-americanos que justificou o surgimento do Journal Storage Project (JSTOR). Aliás, segundo recente relatório de pesquisa, parece que no Reino Unido está ocorrendo uma mania similar, agora com a digitalização adoidada de documentos, sem os devidos cuidados de padronização e controle de qualidade (Digitisation, 2005). Pois bem. A economia de espaço não é a mais importante, do ponto de vista do usuário. As outras são: acessibilidade - onde houver um microcomputador ligado à internet, você terá acesso ao periódico; divulgação ilimitada: estaria garantida a distribuição em âmbito planetário, sem necessidade de embalagem, selos, correio, carteiro e atrasos; rapidez de publicação: redução do tempo entre a submissão dos originais e sua publicação; qualidade garantida pelos pares: manutenção da qualidade do sistema, pois continuaria sendo feita a revisão pelos pares; extensão ilimitada: não haveria limite para o tamanho dos artigos; ligação automática do artigo à rede de seus antecessores ou correlatos: isso seria assegurado pela vinculação (linking) do artigo com as referências citadas; utilização de cores sem qualquer limitação; uso de diferentes métodos de indexação; buscas fáceis; utilização de multimídia; interatividade; remissivas para outros recursos disponíveis na rede; e o aumento da utilização de material antigo. Parece que só haveria uma desvantagem intrínseca: a incerteza quanto à permanência do suporte digital, que, segundo alguns, não passaria de 15 anos. Há outras desvantagens, por assim dizer, extrínsecas, que não dependem do veículo em si, mas de como se construíram os mecanismos políticos e econômicos de comercialização dos PCEs. Uma dessas desvantagens e que toca de perto o trabalho dos bibliotecários refere-se aos procedimentos de seleção, compra e gerenciamento dos serviços de acesso aos PCEs. E, é claro, os custos mais alto desses procedimentos, em comparação com os que eram praticados com os periódicos impressos em papel. As bibliotecas, nos países desenvolvidos, podem lançar mão de várias possibilidades de para compra da licença de acesso aos PCEs: 1) Diretamente de cada editora, que pode oferecer um ou poucos títulos ou milhares, como Reed Elsevier. 2) De empresas que prestam serviço de hospedagem de conteúdo para as editoras que mantêm periódicos em linha, como Ingenta, MetaPress, Extenza (Atypon), ou até de sociedades científicas que realizam serviço semelhante, como o American Institute of Physics (Online Journal Publishing Service). 3) De agregadores comerciais, que reúnem periódicos de múltiplas editoras, como Ovid, EBSCO, OCLC (FirstSearch), etc. Cada uma dessas opções tem suas características e elementos complicadores. Além das complexas negociações com os fornecedores, que podem exigir dos bibliotecários e administradores a mesma habilidade de comerciante da 23 de Março ou da José Paulino, é preciso controlar se o que está disponível corresponde ao que foi comprado, o dessparecimento, sem mais nem menos de títulos, interrupções no acesso, etc. Separei para tratamento à parte uma outra grande vantagem prenunciada pelo PCE: seu baixo custo. O PCE surgia num momento crítico. Como vimos, fazia mais de 30 anos que os preços das assinaturas dos periódicos científicos vinham subindo de forma sistemática, sempre acima da inflação dos países desenvolvidos. Isso está bem resumido na página de apresentação do projeto JSTOR: "O rápido desenvolvimento das tecnologias da informação, especialmente dos recursos de edição eletrônica, leva muitos membros da comunidade bibliotecária a crer que haverá maneiras de aliviar as pressões [dos custos]. Os custos (supostamente) menores relativos à editoração, produção, armazenamento e distribuição de conteúdo eletrônico causaram a esperança em alguns setores de os preços das revistas realmente seriam reduzidos, ou que surgiria um modelo de publicação menos dispendioso (isto é, a publicação feita pelos próprios pesquisadores, a autopublicação). Infelizmente, nenhuma das iniciativas de edição eletrônica até hoje resultou em economia relevante para as bibliotecas. As editoras que oferecem assinaturas de versões eletrônicas e impressas tendem a vendê-las por um preço de "pacote" (bundled), em geral de 10 a 30% acima do preço da assinatura apenas da versão em papel. Relutantes em abandonar as assinaturas das versões em papel, na realidade aumentando o custo da assinatura. Nesta época ainda de experiência, as bibliotecas justificam esses gastos adicionais argumentando que estão oferecendo um nível mais elevado de serviço a seus usuários, ao mesmo tempo em que aprendem sobre o impacto e os padrões de uso dos formatos eletrônicos da literatura científica. Embora essas decisões possam ser tomadas (e justificadas) com relação aos primeiros experimentos eletrônicos, é imporvável que essa posição possa ser sustentada indefinidamente." (Ver em www.jstor.org) O fato é que hoje não estamos mais numa fase experimental. O caminho está aberto para a hegemonia a curto prazo do periódico eletrônico. Em 2005, cerca de 75% dos periódicos científicos têm um equivalente (ou espelho, se me é permitido usar essa palavra que designa as cópias de arquivos eletrônicos colocadas em diferentes lugares) eletrônico ou são exclusivamente eletrônicos (Turner, 2005). Ao contrário do que acontecia com as assinaturas de periódicos impressos em papel, cujos preços eram públicos, as assinaturas de periódicos eletrônicos são flutuantes, e dependem do tipo de arranjo ou composição de títulos a que chegam cliente e fornecedor. Há contratos que incluem uma cláusula de non-disclosure, pela qual o cliente não pode revelar quanto pagou. Apenas a título de exemplo e com a ressalva de que não disponho de maiores detalhes sobre as condições contratuais de cada caso, vejamos quanto o consórcio de 70 bibliotecas de instituições de ensinoe pesquisa do estado da Virgínia (EUA) (www.vivalib.org) gastou com aquisição de periódicos em 2005: No ano de 2003/2004, esse consórcio baixou um total de 3 654 032 artigos desses diferentes fornecedores. O agregador comercial foi responsável por 68% desse total, ou seja 2 496 984 artigos. O outro exemplo é o da Capes. Em 2004 o consórcio Portal de Periódicos dava acesso a 8 515 títulos que eram utilizados por 135 instituições. O total despendido foi de US$ 16.280.139,00, o que corresponde a quase 50% dos investimentos com bolsas de estudos no exterior no mesmo período. Nesse portal os dados estatísticos mostram que em 2004 foram baixados mais de 12 milhões de textos completos. Quase 50% dos textos baixados foram da editora Reed Elsevier (ScienceDirect), que, sozinha, publica 2 100 títulos. A tabela que mostra esses dados tem um segundo título que diz "acesso às bases com texto completo" (Almeida, 2005; Capes, 2005). Há uma falta de clareza. Não se sabe se "texto completo" é o mesmo que "artigo completo". Ficamos sem saber se texto completo significa artigo completo, resumo completo, patente completa, livro completo, ou seja, unidades completas de documentos, Se a dividirmos o total de "textos completos" pelo total de usuários potenciais do portal, informado pela Capes como sendo de 1 321 000 docentes, estudantes e pessoal técnico, teremos 9,63 "textos completos" por usuário potencial. Seria possível informar a quantidade de páginas? Pouco ou muito? O fornecimento de periódicos eletrônicos baseia-se não na compra de um produto, mas no aluguel ou licenciamento de uso de um serviço por um prazo delimitado. A interrupção do serviço implica a perda do direito de acesso. Esse direito poderá ser mantido desde que se continue pagando uma quantia proporcional ao uso anterior. Em síntese, ao contrário do que acontece com a publicação impressa, o usuário não conserva uma coleção mesmo depois de cancelada sua assinatura. Foi observado, há seis anos, que nem sempre as versões impressa e eletrônica de um mesmo periódico se equivalem. Talvez hoje a situação seja diferente. Mas vale a pena levar em conta a observação dessas variações feita por Helen Atkins (Atkins, 1999): - A versão autorizada e integral é a impressa, que apresenta mais conteúdo (somente são disponibilizados em linha artigos selecionados). - A versão autorizada e integral é a eletrônica, que apresenta mais informações. - Nenhuma das duas é integral ou autorizada, ou seja, é preciso acessar ambas para obter o conteúdo na íntegra. - As duas versões são mais ou menos equivalentes, mas pode haver diferenças nos artigos, dependendo da versão que foi acessada. Percebe-se que vêm aumentando as manifestações de diferentes setores que revelam insatisfação com o ponto a que chegou a indústria da comunicação científica. Vários modelos alternativos têm sido propostos. Algumas, como a de Herbert Van de Sompel e colaboradores propõe uma alteração radical no atual modelo, com a finalidade de torná-lo mais ágil, aproveitando ao máximo os recursos ainda inexplorados da tecnologia da informação e da internet, mais garantido, com melhores filtros de qualidade e maior competitividade (Sompel, 2004). Outra proposta, menos abrangente, foi feita por Ulrich Pöschl, com a finalidade de criar um processo, com mais de uma etapa, em que houvesse revisão interativa pelos pares e debates públicos (Pöschl, 2004). Uma observação presente em muitos estudos é que no sistema atual o poder público aloca recursos para a comunicação científica por meio de três vias, ou seja, o contribuinte paga três vezes: 1) quando desembolsa dinheiro para financiar pesquisas; 2) ao pagar os salários dos cientistas que atuam como avaliadores de originais; e 3) quando financia as bibliotecas. E, por fim, ainda tem que pagar, e caro, pelas publicações que relatam os resultados das pesquisas. Em contrapartida a essa situação, inúmeras iniciativas, em diferentes lugares, têm ensejado a criação de periódicos eletrônicos de acesso livre, bem como repositórios ou agregadores que possibilitam o uso gratuito das informações. Essa é uma área que cresce aceleradamente e que hoje já forma uma espécie de cruzada em defesa da desmercantilização do conhecimento. Só me será possível, neste pouco tempo, citar alguns casos. A Association of Research Libraries, dos EUA, iniciou em 1997 o projeto SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), que congrega universidades, bibliotecas de instituições de pesquisa e outras organizações. Sua finalidade é oferecer "uma resposta construtiva às disfunções do mercado no sistema de comunicação científica." O SPARC atua como incubadora de soluções alternativas aos periódicos comerciais e aos agregadores; estimula parcerias que estimulem a expansão do setor não-comercial do sistema de publicação científica. Além de atividades de formação de opinião, educação dos usuários e de demonstração da viabilidade e eficiência de um sistema de edição que se contraponha ao atual, trabalha no sentido de ampliar a desagregação hoje dominante. O PubMed Central do National Institutes of Health é exemplo de trabalho em que colaborarou o SPARC. Outro exemplo importante é a HighWire Press, uma divisão das Stanford University Libraries. Outro exemplo importante é a HighWire Press, uma divisão das Stanford University Libraries. Ela hospeda 885 periódicos, de acesso gratuito ao texto integral. São periódicos de alta qualidade, todos submetidos a avaliação de originais pelos pares, e que hoje oferece mais de um milhão de artigos em linha. Ali se encontram 73 dos periódicos citados com mais freqüência. Quanto à questão da recuperação da informação nesse mosaico, aparentemente caótico, de iniciativas de acesso livre o OAIster, desenvolvido pelo University of Michigan Digital Library Production Service, tem o objetivo de "crier uma coleção de recursos digitais, de orientação acadêmica, disponíveis gratuitamente, e que eranm de acesso difícil. Já contém mais de 6 milhões de registros de mais de 500 instituições. (http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/) Li notícia de que o ISI está planejando o desenvolvimento de um serviço de acesso a esse tipo de informação. Todos conhecemos a história bem-sucedida do projeto SciElo, iniciativa da Bireme, implantada em 1998, financida pela Fapesp e CNPq. Temos aqui um exemplo de um agregador não-comercial, mantido com recursos públicos e que oferece acesso gratuito a mais de 145 periódicos brasileiros, de diferentes disciplinas, e que atendam a critérios de qualidade editorial. Além do SciElo Brasil, existem as versões de Chile, Cuba, Espanha e Venezuela, com 112 títulos. O total de revistas disponíveis no Scielo é, portanto, de 257 títulos. Além de agregador, fomenta a produção de periódicos eletrônicos no continente mediante o desenvolvimento e aplicação da chamada metodologia ScieElo para esse tipo de edição. Também em 1998 foi criado o African Journals OnLine (AJOL), como um projeto-piloto administrado pela International Network for the Availability of Scientific Publication (INASP). Hoje hospeda 229 periódicos de 21 países africanos, e tem projeto de desenvolver sistema similar para os países do Sul e do Sudeste asiáticos. Um modelo interessante (do tipo "o autor paga, mas o acesso é grátis") é o da Public Library of Science. Seu objetivo é publicar revistas com a mesma qualidade editorial e científica das revistas tradicionais, em formato eletrônico. O serviço PubMed Central oferece acesso gratuito ao texto completo ou quase completo de 160 títulos de periódicos da área biomédica (http://www.pubmedcentral.nih.gov/about/openftlist.html). O Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear mantém um sítio regualmente atualizado sobre periódicos de acesso livre na internet. No final de novembro de 2005, relacionava 2 209 títulos nas diferentes áreas. Ver emhttp://livre.cnen.gov.br/Default1024.asp O movimento em prol do acesso livre Declarações de eminentes foros têm enfatizado a necessidade de se assegurar o livre e amplo acesso aos resultados das pesquisas científicas. Em reuniões realizadas em Berlim, Budapeste e Salvador especialistas de variadas disciplinas e de muitos países, bem como instituições e Salvador especialistas de variadas disciplinas e de muitos países, bem como instituições nacionais e internacionais, têm concordado com a necessidade de ser estabelecida uma política que assegure o direito à livre circulação das informações científicas (IBICT, 2005; Salvador, 2005; Wellcome, 2005).Encontra-se uma boa introdução sobre acesso livre em http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm Um dos mais completos documentos sobre os aspectos econômicos e políticos da comunicação científica foi o relatório da comissão de inquérito do Parlamento inglês que estudou essa questão e que já citei. Ali se anuncia que brevemente o Reino Unido estabelecerá uma política para lidar com a disseminação e o acesso aos resultados de pesquisas realizadas nesse país. É provável que essa política se fundamente em quatro princípios fundamentais: 1) As idéias e conhecimentos resultantes de pesquisas financiadas com recursos públicos devem ser tornados disponíveis e acessíveis para uso público, questionamento e análise da forma mais ampla, rápida e eficiente que for possível. 2) Devem ser implantados mecanismos eficazes que assegurem que os resultados de pesquisas a serem publicados se submetam a rigorosa garantia de qualidade. 3) Modelos e mecanismos de acesso aos resultados de pesquisas devem ser tanto eficientes quanto eficazes em termos de custos no que concerne à utilização de recursos públicos. 4) Os resultados de pesquisas atuais e futuras deverão ser preservados e mantidos acessíveis não só durante os próximos anos mas para as gerações futuras. A reação da Royal Society não se fez esperar. No dia 24 de novembro de 2005, soltou nota no seu sítio na internet. Ela defende o vetusto modelo que inaugurou em 1665 e declara o receio de que a implantação de uma política de apoio a periódicos de acesso livre possa ter um efeito danoso para as sociedades científicas e associações profissionais. A polêmica coloca em campos opostos os conselhos de pesquisa do Reino Unido e sua tradicionalíssima academia de ciências. A Declaração de Salvador sobre Acesso Livre: a Perspectiva do Mundo em Desenvolvimento, aprovada em seminário internacional que se realizou junto com o 9. Congresso Internacional de Bibliotecas e Informação em Saúde, em Salvador, em setembro de 2005, reitera as posições que vêm sendo defendidas pelos defensores desse movimento internacional (Salvador, 2005). Conclusão Durante muitos anos, apesar das críticas isoladas que despontavam aqui e ali, a revista científica reinou toda poderosa como o veículo ideal para a comunicação de resultados de pesquisas e troca de informações entre os cientistas. Elas constituíam um elemento-chave na atuação da maioria da sociedades científicas, que as tinham como único benefício a oferecer a seus associados. Não constituíam um produto lucrativamente atrativo para a maioria das editoras comerciais. Essa situação, acompanhando as próprias mudanças que ocorreram na estrutura da pesquisa científica, principalmente a partir da década de 1960, foi sendo modificada de forma paulatina e constante. Essa modificação consistiu essencialmente em tornar os conhecimentos produzidos pela ciência - os resultados das pesquisas - como uma matéria-prima dessa nova etapa do desenvolvimento do capitalismo, de uma economia que tende cada vez mais a estar baseada na indústria do conhecimento. Matéria-prima abundante, tende cada vez mais a estar baseada na indústria do conhecimento. Matéria-prima abundante, inesgotável e, antes de tudo, fornecida gratuitamente e sem expectativa de recompensa material. Implantava-se assim, em pleno capitalismo, uma versão pós-moderna do colonizador predador que recebia dos índios pau-brasil em troca de espelhinhos e miçangas. Espelhinhos e miçangas a que equivalem os lauréis efêmeros e as pífias gratificações por produtividade científica. É paradoxal dizê-lo, mas foram as facilidades advindas dos avanços da tecnologia da informação que geraram a crise atual. Quer dizer, a crise foi gerada por razões de ordem econômica e cultural. A inércia dos cientistas, o conservadorismo de sua maioria, a aceitação passiva do statu quo, a ausência de consciência crítica, a busca da quimera de critérios "objetivos" de avaliação de mérito, o fetiche da quantificação, a adoção de uma atitude complacente diante dos problemas que os cercam. Tudo que se havia acumulado nos últimos séculos com os avanços da tecnologia da comunicação e da informação, desde a imprensa de Gutenberg, passando pela invenção da linotipo, da impressão offset, das máquinas rotativas de impressão, até os computadores e a internet seriam indícios, para o marciano distante que estivesse a nos observar, de que estaria chegado o momento para que se desse a plena e universal difusão dos conhecimentos a todos os interessados a um preço acessível ou até mesmo gratuitamente. O aumento exorbitante dos preços das assinaturas dos periódicos em papel continuou sendo praticado com os periódicos eletrônicos nos chamados "big deals" em que as grandes editoras empacotam os títulos e enrolam os compradores. O chamado bundling (quando o fornecedor exige que o consumidor compra um pacote ou feixe (bundle) de periódicos eletrônicos, mesmo que a ele só interesse um dos títulos não passa de um mecanismo de venda casada. Na definição do Ministério da Fazenda: "prática comercial que consiste em vender determinado produto ou serviço somente se o comprador estiver disposto a adquirir outro produto ou serviço da mesma empresa. Em geral, o primeiro produto é algo sem similar no mercado, enquanto o segundo é um produto com numerosos concorrentes, de igual ou melhor qualidade. Desta forma, a empresa consegue estender o monopólio (existente em relação ao primeiro produto) a um produto com vários similares. A mesma prática pode ser adotada na venda de produtos com grande procura, condicionada à venda de outros de demanda inferior." O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor considera essa uma prática abusiva, ilegal, portanto. Como muito bem sintetizou o professor Jean-Mark Sens: "a publicação eletrônica realmente não revoluciona a publicação científica, porém acentua algumas das tensões existentes em termos de flutuação de preços, durabilidade, duplicação de informação, inovação e obsolescência relacionadas com vida efêmera dos periódicos" (Sens, 2003). A situação atual é insustentável para todos os países. Para mudá-la de forma conseqüente e duradoura será preciso abordar o problema no contexto mais amplo dos mecanismos de incentivo à produção científica, no abandono da avaliação com base na publicação em revistas de determinado "fator de impacto" ou que sejam tidas como de prestígio internacional. As universidades e demais instituições de pesquisa deverão encampar o movimento internacional do Acesso Livre (Open Access), promover a implantação de repositórios institucionais e valorizar em primeiro lugar a publicação em revistas nacionais que estejam disponíveis gratuitamente na internet. Referências Almeida, Elenara Chaves Edler de. Portal .periodicos. CAPES: the Brazilian national electronic library consortium for science and technology. Trabalho apresentado no 9. Congresso Mundial de Informação em Saúde e Bibliotecas, Salvador, 2005. Disponível emwww.icml9.org/program/track5/activity.php?lang=pt&id=30. Acesso em 21/11/2005. Atkins, Helen. The ISI Web of Science - Links and electronic journals. D-Lib Magazine, v. 5, n. 9, Sept. 1999. Baker, Nicholson. Double fold: libraries and the assault on paper. New York: Vintage Book, 2002. Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. 2003. Disponível em <http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html> Acesso em 21/11/2005. Budapest Open Access Initiative. 2002. Disponível em <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> Acesso em 20/11/2005. Capes. Relatório de atividades; exercício de 2004. Disponível em <www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/CAPES_RelatorioGestao_2004.pdf> Acesso em 15/11/2005. Digitisation in the UK: the case for a UK framework. Disponível em <www.jisc.ac.uk> Acesso em 20/11/2005. House of Commons, 2004). Science and Technology Committee. Scientific publications: free for all? Tenth report of session 2003-04. Volume 1. Report HC 399-1). Ibict. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Manifesto brasileiro de apoio ao acesso livre à informação científica. Brasília: [2005]. Muddiman, D. Red information science: J.D. Bernal and the nationalization of scientific information in Britain from 1930 to 1949. In Rayward, W.B.; Bowden, M.E. (ed.). Conference on the history and heritage of scientific and technological information systems: proceedings of the 2002 conference. Medford, NJ: Information Today, Inc. for the American Society of Information Science and Technology and the Chemical Heritage Foundation., 2004, p. 258-266. Disponível em <http://www.chemheritage.org/events/asist2002/proceedings. html> Acesso em 21/11/2005. Pöschl, Ulrich. Interactive journal concept for improved scientific publishing and quality assurance. Learned Publishing, v. 17, n. 2, April 2004. Salvador declaration on Open Acess: the developing world perspective. International Seminar on Open Access for Developing Countries, Salvador, 2005. Disponível em <www.icml9.org/meetings/openaccess/public/documents/declaration.htm. Acesso em 25/11//2005> Acesso em 21/11/2005. Sens, Jean-Mark. Moving digits in serials life. Library Philosophy and Practice Vol. 6, No. 1 (Fall 2003). Disponível em <www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lppv6n1.htm> Acesso em 20/11/2005. Sompel, Herbert Van de. Rethinking scholarly communication; building the system that scholars deserve. D-Lib Magazine, v. 10, n. 9, Sept. 2004. Susman, Thomas M.; Carter, David J.; Ropes & Gray LLP. Publisher mergers: a consumerbased approach to antitrust analysis. Washington, DC: Information Access Alliance, 2003. Tenopir, Carol. Discovering the magic: faculty and student use of electronic journals. Serials Librarian, v. 49, n. 3, p. 159-164, 2005, e também emhttp://web.utk.edu/~tenopir). Turner, Rollo. Hidden costs of e-journals. Serials Librarian, v. 48, n. 1/2, p.215, 2005. Wellcome Trust. Economic analysis of scientific research publishing. Revised edition 10/03. Histon: 2003. Willinsky, John. Scholarly associations and the economic viability of open access publishing. Open Journal Systems Demonstration Journal, v. 1, n. 1, 2005. Disponível em<http://pkp.sfu.ca/ojs/demo/present/index.php/demojournal/article/viewArticle/6/11> Acesso em 27/11/2005. Palestra pronunciada no X Encontro Nacional de Editores Científicos, São Pedro, SP, em 30 de novembro de 2005. Texto também disponível em http://www.briquetdelemos.com.br/briquet/briquet_lemos7.htm

Download