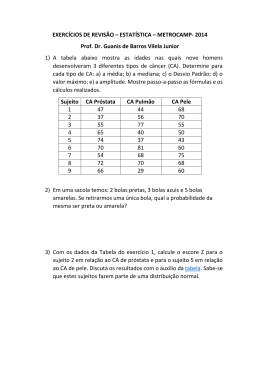

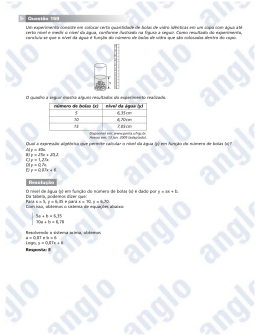

PESQUISA E PRÁTICA: ELABORANDO E APLICANDO UMA ATIVIDADE SOBRE TAXA DE VARIAÇÃO Claudio Dall’Anese (PUC-SP [email protected]) Janete Bolite Frant (PUC-SP [email protected]) Introdução Neste texto apresentamos uma atividade desenvolvida recentemente (2003) em sala de aula para alunos de Cálculo Diferencial e Integral I numa universidade particular da região metropolitana de São Paulo. São estudantes de um curso de Sistemas de Informação, no período noturno. A atividade aqui apresentada e discutida é a primeira daquelas que compõem o corpus de atividades (no total são quatro) de nossa pesquisa de doutorado em Educação Matemática da PUC-SP, que tem como objetivo analisar a produção de significados por alunos para a noção de taxa de variação. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior1 que objetiva discutir uma abordagem teórica sobre o papel da linguagem e da tecnologia para subsidiar uma análise do processo de aprendizagem de idéias matemáticas habitualmente tratadas nos cursos de Cálculo. Sucintamente, apresentamos as bases teóricas da pesquisa, que articulam a teoria de “embodiment cognition” (Lakoff & Johnson 1980; Lakoff & Núñez, 2000), a noção de conhecimento (Lins, 1999; Bolite Frant, 2003) e o Modelo da Estratégia Argumentativa (Castro e Frant, 2000). Em seguida, relatamos as etapas pelas quais passamos para a efetiva aplicação, coleta de dados e fazemos uma análise preliminar de como pesquisa e prática podem contribuir para uma mudança da prática pedagógica do professor. Nossas bases teóricas Entendemos que investigar e analisar a produção de significados por alunos é olhar para o como e o que eles falam sobre um determinado texto matemático (Lins, 1 coordenado pela Profa. Dra. Janete Bolite Frant Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 2 1999). Isto quer dizer que não estamos preocupados com uma ‘resposta certa’ ou ‘reposta errada’ que o aluno dá. Tampouco nossa preocupação está em olhar para a fala do aluno no sentido de que isto pode e aquilo e aquilo não pode ser dito. Nosso interesse por esta fala está na medida em que ela informa os objetos matemáticos que são constituídos pelo aluno enquanto trabalha numa dada atividade. Texto, para nós, é tudo aquilo que é dito (na forma oral, gestual ou escrita) por outro e sobre o qual um sujeito irá produzir um significado. Adotamos o pressuposto de que os objetos matemáticos em sala de aula são constituídos do mesmo jeito que objetos do cotidiano (Castro e Frant, 2002), através de enunciações do sujeito, ou seja, não entendemos que o objeto está num lugar, o sujeito está noutro e a partir daí o sujeito deve descobrir este objeto. Esta noção está diretamente ligada à linguagem, podendo ser oral, gestual e escrita. A linguagem a qual nos referimos é aquela do cotidiano, que é usada pelas pessoas para expressarem suas crenças-afirmações, aquela linguagem constituída a partir da práxis social dos indivíduos. Entendemos práticas sociais como um sistema de relações que são estabelecidas por processos lingüísticos que determina papéis, tarefas e hierarquias diferenciadas. Diante disso, a linguagem não se reduz à comunicação, ela é um material privilegiado para a compreensão desses processos sociais e, mais ainda, pode ser vista como uma forma de investigação de aprendizagem. Assim, se um objeto matemático é constituído pelo sujeito enquanto fala com outro ou com ele mesmo, a ação de um sujeito sobre um objeto deve primeiramente passar pela relação entre sujeitos. Para Lins (1999), o conhecimento é produto da enunciação do sujeito, definido como o par crença-afirmação e justificação. Quando um sujeito enuncia alguma coisa, esta enunciação está fundamentada em algo que ele acredita e suas justificativas são o que permitem-no a dizer aquilo que diz, garantindo a legitimidade de sua enunciação. Olhando para o conhecimento desta forma, se duas ou mais pessoas enunciam uma mesma crença, mas com justificações diferentes, então elas produzem conhecimentos distintos. Aqui estamos nos referindo à produção de conhecimento pelo sujeito, ou seja, o conhecer é uma ação realizada por ele, o que ocorre numa atividade. Assim, não entendemos que conhecimento é algo que existe fora do sujeito (visão de conhecimento como uma caixa). Metaforicamente, o conhecimento é algo contínuo como uma faixa de Möebius, em que não existe nem dentro e nem fora (Frant, 2002); é algo que vai sendo produzindo pelo sujeito durante sua fala e que leva em conta o contexto no qual o sujeito está inserido no momento de sua produção. Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior Uma caixa em que existe o dentro e o fora 3 Faixas de Möebius, em que não faz sentido falar de dentro e fora. Como buscamos identificar a produção de significados por alunos para a idéia de taxa de variação, o que faremos é uma análise das falas desses alunos; análise esta baseada nos argumentos por eles utilizados. Queremos conhecer e compreender os processos argumentativos de que dispomos no dia a dia para explicar os processos desenvolvidos por alunos para aprender. A idéia é estabelecer as estratégias engendradas pelos alunos para falar das atividades matemáticas que lhe são propostas. Para levantar os argumentos engendrados pelos alunos, argumentos estes que irão compor o corpus da investigação, faremos uma análise baseada no Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) de Castro e Frant (2000), onde serão estudados processos discursivos, relacionando o como se diz, com o que se diz e o porque se diz2. Lakoff & Johnson (1980), fazendo uma análise de enunciados da linguagem cotidiana, afirmam que nossa linguagem revela um sistema conceitual3 metafórico que rege o nosso pensamento e ação. Nestes termos, a metáfora não é apenas uma figura de linguagem, mas também uma forma de pensar e agir quando nos comunicamos. Em oposição à teoria cartesiana, corpo e mente não são mais vistos como separados, pois, segundo eles, compreendemos o mundo por meio de metáforas construídas com base em nossa experiência sensório-motora: “nosso sistema conceitual ordinário, em termos do qual pensamos e agimos, é fundamentalmente de natureza metafórica”. Essas metáforas, segundo Lakoff (2000), são apreendidas pelo sujeito de forma inconsciente através de ações ordinárias do cotidiano desde a infância, pela linguagem do cotidiano, que é um modo de conceituar o mundo. 2 Para maiores detalhes sobre o MEA, ver Castro e Frant, 2000; 2002. Conceitos são estruturas neurais que nos permitem categorizar mentalmente nossas categorias e raciocinar sobre as mesmas (Lakoff & Jhonson, 1999). Categorizar não é um ato puramente intelectual, é uma ação que decorre de uma experiência, é parte do que nossos corpos e cérebro fazem inconscientemente, conforme aponta Rosch, 1999: “Conceitos são a ponte natural entre a mente e o mundo, numa extensão tal que requerem que mudemos o que pensamos como mente e o que pensamos como mundo; conceitos ocorrem apenas em situações do momento nas quais eles funcionam mais como partes participantes das situações do que representações ou como mecanismos para identificar objetos; conceitos são sistemas abertos pelos quais as criaturas podem aprender e inventar novas coisas; e conceitos existem num contexto mais amplo – eles não são a única forma na qual criaturas vivas agem e conhecem”. 3 Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 4 Estando interessados em conhecer e compreender os processos argumentativos de que dispomos no cotidiano para explicar processos de aprendizagem, não deixamos de lado as metáforas conceituais, que são uma forma de argumentar (Lakoff & Jhonson, 1980; Lakoff & Núñez, 2000). Elaborando e procurando uma inspiração para a atividade Tendo em mente o objetivo e pressupostos teóricos acima elencados, começamos a pensar na elaboração das atividades. A idéia era aplicá-las na época em que estava previsto iniciar o tópico sobre derivadas para os alunos (início do 2o semestre do ano letivo de 2003). Nossa questão era: devemos pensar numa atividade que force os alunos a falarem, o que implica em conter questões que não sejam idênticas àquelas habitualmente encontradas em livros didáticos da disciplina. Ao mesmo tempo, deve ser uma atividade que envolva uma situação do cotidiano e que desperte o interesse dos alunos – essa era nossa expectativa. Nossa idéia era de não apresentar logo de início uma atividade que incluísse o uso do computador pois queríamos que, de alguma forma, os alunos fizessem uso do corpo e que fosse possível resolvê-la dentro da sala de aula (outras atividades estavam previstas para serem desenvolvidas com o uso de computadores no laboratório de informática). A inspiração de elaborar e aplicar a atividade (que reproduzimos em seguida) sobre taxa de variação como a que estamos propondo surgiu da leitura do artigo de Speiser, Walter & Maher (Representing motion: an experiment in learning, 2003), em que os autores estão centrados na produção de significados pelos alunos para o movimento. Para entender os desafios que os estudantes atualmente enfrentam, tais autores focam em como os estudantes trabalham com modelos, representações e sua experiência pessoal. A tarefa proposta é a de se determinar como um gato se movimenta quando ele está andando e passa a correr. Para isto, foi fornecido aos estudantes uma seqüência de 24 fotografias, tiradas em um intervalo de 0,031segundos, com um fundo marcado por uma grade de linhas distantes umas das outras de 5cm. Nesse artigo, os autores documentam como os estudantes trabalham com diversas representações gráficas, incluindo inscrições, gráficos dados por calculadoras gráficas, desenhos e fotografias. Na descrição do raciocínio dos alunos para determinar a velocidade instantânea do gato no momento em que ele começa a correr, constatou-se que a solução do problema foi dada considerando, dentre outras coisas, a marcação da Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 5 posição do gato em relação ao tempo com uma fita adesiva no chão do corredor da escola, onde os estudantes poderiam encarnar a situação colocada. O fato de ter sido apresentado aos sujeitos da investigação acima descrita uma situação do cotidiano que envolve velocidade (idéia matemática que é a taxa de variação e que está intimamente relacionada como a idéia de derivada) representada por fotografias e que este tipo de apresentação de movimento tenha desencadeado nos alunos o uso do corpo para resolver o problema, nos instigou a pensar em uma situação do cotidiano que envolva movimento e, muito importante, que fosse possível que o material de trabalho estivesse disponível para ser usado em sala de aula. Foi então, ao pesquisar situações apresentadas em livros didáticos de Cálculo, que encontramos no livro do Thomas, George B. um problema que tem como ilustração a figura abaixo, que corresponde a uma apresentação parecida com aquela colocada por Speiser, Walter & Maher. Do nosso ponto de vista até melhor, pois a própria situação e as medições, neste caso, poderiam ser realizadas e dentro da sala. O problema original é o seguinte (Thomas, G. B., pg. 164): Duas bolas caindo. Na figura a seguir, a foto com múltiplas exposições mostra duas bolas caindo a partir do repouso (as escalas verticais estão marcadas em centímetros). Use a equação s= 490t2 (equação da queda livre, s em centímetros e t em segundos) para responder às questões a seguir. (a) Quanto tempo as bolas levaram para cair os primeiros 160cm? Qual a velocidade média nesse intervalo? (b) Qual a velocidade das bolas que estavam caindo quando atingiram a marca de 160 cm? Qual era a aceleração nesse momento? (c) Qual era a velocidade aproximada dos flashes de luz (flashes por segundo)? Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 6 Um outro aspecto considerado é o tempo, tendo em vista que a atividade será aplicada em sala de aula - o tempo da aula é de 100minutos e podemos considerar como tempo efetivo de atividade algo em torno de no máximo 60 minutos. A exemplo do artigo citado, os sujeitos ficaram 13 horas resolvendo um problema parecido; entretanto, estes alunos estavam na 7a série, não tinham ouvido falar em velocidade, por isso esse tempo todo. Para nós isso é impossível. Por outro lado, poderíamos apresentar questões que induzam os alunos a responder o problema, mas isso também não queremos, pois isto não deixa claro a estratégia argumentativa dos alunos e sim de quem elabora tais questões. Com o intuito de não tornar o texto impessoal, como acontece com freqüência nos livros didáticos, fizemos uma adaptação do problema original, o que resultou na seguinte atividade (que foi a apresentada aos alunos): Duas bolas caindo. Na figura4 a seguir, nós temos uma foto com múltiplas exposições de duas bolas caindo a partir do repouso. Observe que as escalas verticais estão marcadas em centímetros. Usamos a equação s= 490t2, que é a equação da queda livre, onde s é a posição que está dada em centímetros e t o tempo que está dado em segundos. Agora, responda as seguintes questões: (a) Quanto tempo as bolas levaram para cair os primeiros 160cm? (b) Qual a velocidade média desde que as bolas saíram do repouso até os 160 cm? (c) Qual a velocidade das bolas que estavam caindo quando atingiram a marca de 160 cm? (d) Qual era a velocidade aproximada dos flashes de luz (flashes por segundo)? (d) Esboce um gráfico d x t da situação dada na foto, onde d é a distancia e t o tempo. (e) Como você garante que cada resposta está correta? Para o desenvolvimento desta atividade, foi colocado à disposição dos alunos o seguinte material, cujo uso não era necessariamente obrigatório: 4 • 12 bolas de dois tamanhos diferentes • 12 réguas A figura fornecida aos alunos é uma cópia ampliada em papel tamanho A4 da foto anterior. Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior • barbante • 12 trenas • 8 cronômetros • fita adesiva 7 Acreditamos que ao responderem essas questões, os alunos vão enunciar, vão falar de coisas e nós vamos levantar essas coisas através dos argumentos que os alunos utilizam para responder aos desafios colocados, tais como: qual a velocidade da bola num dado instante de tempo ou qual a velocidade da bola depois de ter caído tantos centímetros. Nossa intenção é levantar os objetos matemáticos por eles enunciados, iremos identificar que relações, se existe alguma, eles fazem entre taxa de variação e velocidade. Convencendo os alunos e a Instituição de Ensino Tendo elaborado a atividade e providenciado o material, bastava agora convencer os alunos e a instituição de ensino da realização dela, já que esta não é uma atividade habitual para uma aula de Cálculo. O que fizemos foi o seguinte: aproximadamente 10 dias antes da aplicação, conversamos com a turma no sentido de esclarecer que estamos envolvidos numa pesquisa de doutorado e que precisamos de material para investigação. Explicamos o objetivo da pesquisa e da importância da participação e empenho de todos para a conseguir tal material. Deixamos claro que as atividades não valeriam nota, que seriam resolvidas em grupos de três pessoas e que iríamos filmar 3 trios. Tanto a formação quanto a escolha dos trios a seriam filmados ficaria por conta deles. Felizmente – e para nossa surpresa – a aceitação foi unânime. Houve até uma disputa saudável entre os alunos para eleger os trios que seriam filmados. Na mesma oportunidade, 39 alunos assinaram em conjunto com a coordenadora do projeto, o pesquisador e mais duas testemunhas, um termo de compromisso cujo teor é o seguinte: Este termo tem como objetivo esclarecer os procedimentos de nossa pesquisa, principalmente no que tange a utilização dos dados nela coletados.O material coletado -- as atividades realizadas, as gravações de vídeo, as transcrições, os registros escritos -- servirá de base para pesquisas que procuram entender melhor o processo de produção de significados em sala de aula de cursos de Cálculo. O acesso aos Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 8 registros em vídeos será exclusivo do grupo de pesquisa e só poderá ser apresentado com autorização dos participantes, as transcrições e registros escritos terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a identidade dos sujeitos em sigilo. Nas pesquisas que utilizarem o material coletado não será feita menção à Instituição onde o curso foi realizado para a preservação da identidade do grupo. As informações provenientes da análise desse material poderão ainda ser utilizadas pelos pesquisadores em publicações e eventos científicos. Com tudo acertado com os alunos, faltava apenas autorização da instituição para filmar as atividades e conseguir com ela recursos tecnológicos, tais como câmeras de vídeo, gravadores, tripés e microfones. Encaminhamos um ofício à coordenadoria de cursos informando que os alunos estavam de acordo e tinham assinado o termo acima. Obtivemos resposta positiva, com a ressalva de dispensar alunos que eventualmente não se sentissem à vontade de participar das atividades – o que não houve nenhum caso. Falando um pouco desta experiência Um imprevisto na aplicação desta atividade foi que não conseguimos reserva com o setor de áudio visual da instituição de ensino dos recursos de filmagem. Tivemos então que recorrer ao empréstimo com amigos e familiares, de filmadoras, tripés e comprar mini gravadores e fitas de vídeo. Conseguido o material, tivemos que aprender a manusear os equipamentos em tempo reduzido e fazer testes de filmagem em horário fora de aula, assim como aprender a posicionar as câmeras para um bom ângulo de filmagem. No dia da aplicação da atividade, tivemos alunos entusiasmados com a novidade e notamos que o receio com as câmeras de vídeo é passageiro, em poucos minutos eles parecem se esquecer de que estão sendo filmados. Aconselhamos gravar o som separadamente do vídeo para edição futura pois, como as filmagens se deram numa sala de aula com 39 alunos, ruído dos outros grupos interfere nas falas de um grupo específico. Algumas conclusões A aplicação desta atividade, aliada com as teorias estudadas trouxe um impacto em nossa prática pedagógica no seguinte sentido: notamos que atividades que favorecem os alunos se expressarem usando uma linguagem no sentido amplo como o Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 9 aqui colocado (oral, gestual e escrita), favorece a identificação de modos de raciocínio por eles desenvolvidos ao resolverem uma problema proposto. Por exemplo, o fato de não usarmos no enunciado da atividade a palavra função, os alunos não estabeleceram relação entre a situação colocada com o conceito de função. Parece que a idéia de velocidade média está fortemente ligada à fórmula da física: é alguma coisa que se obtém pela divisão do espaço pelo tempo; entretanto, poucos tem incorporado que velocidade é algo que relaciona uma dependência entre distância percorrida e o tempo. Colocar um material auxiliar à disposição dos alunos, como a foto, evidenciou que diversos alunos “vêem mas não enxergam”. Alguns deles tiveram dificuldades de interpretar qual o lado da foto que indicava o ponto em que as bolas foram soltas: para alguns estudantes, o lado da foto que mostra as bolas mais próximas umas das outras representava a bola batendo no chão e voltando. Os outros materiais tiveram utilidade, tendo em vista que vários grupos procuraram experienciar a situação colocada na atividade, posicionado as bolas na altura desejada e cronometrando o tempo de queda das bolas. O resultado experimental foi, em alguns grupos, repetido várias vezes e comparado com o resultado encontrado em cálculos numéricos. Isto evidencia que estes alunos, para resolverem um problema e estarem convencidos da justificativa de suas respostas, procuram encarnar a situação apresentada e, em suas discussões com os integrantes usam a mesma linguagem que aquela do cotidiano. De maneira geral, o que fica para nós é que estar atento aos resultados apresentados por pesquisas da Educação Matemática fornece subsídios para o professor em sala de aula no sentido de compreender melhor os processos de raciocínio dos alunos, o que pode provocar uma transformação para melhor, da prática educativa. PALAVRAS CHAVES: taxa de variação, significado, linguagem. BIBLIOGRAFIA Bolite Frant, J. 2002. Corpo, Tecnologia e Cognição Matemática in História e Tecnologia no Ensino no Ensino de Matemática, Luiz M. Carvalho e Luiz C. Guimarães (organizadores). Volume 1, pgs 113:122. IME-UERJ. Bolite Frant, J., Corpo, Linguagem e Cognição Matemática, Seminário de Teorias de Educação Matemática. PUC – SP, maio de 2003. Não publicado. Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência GT 4 – Educação Matemática no Ensino Superior 10 Castro, M. R. e Frant, J.B., Estratégia Argumentativa: um modelo, livro de resumos do I SIPEM, p. 381-383, novembro/2000. Castro, M. R. e Frant, J.B., Argumentação e Educação Matemática, Boletim GEPEM/no 40, p. 53-68, agosto/2002. Lakoff, G & Johnson, M. Methaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press, 1980. Lakoff, G & Johnson, M. The Philosophy in the flesh. New York: Basic Books, 1999. Lakoff, G. & Núñez, R.. Where Mathematics comes from: how thw embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books, 2000. Lins, R. C. Por que discutir teoria do conhecimento é relevante para a Educação Matemática in Pesquisa em educação matemática: concepções e perspectivas (Org. Maria Aparecida Viggiani Bicudo). São Paulo: Editora UNESP, 1999. – (Seminários e Debates) Rosch, E. Reclaiming Concepts. Journal of Consciousness Studies, 6, No 11-12, 1999, pp 61-77. Speiser, B et. al. Representing Motion: na experiment in learning. Journal of Mathematical Behavior 22 (2003) 1-35. Elsevier Science Inc. Thomas, G. B. Cálculo. vol. 1/ Finney, Maurice, Giordano. São Paulo: Addison Wesley, 2002.

Download