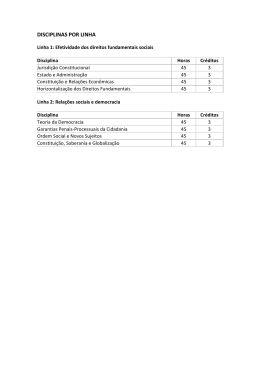

DIREITO E DEMOCRACIA Revista de Ciências Jurídicas - ULBRA Vol. 9 - No 2 - Jul./Dez. 2008 ISSN 1518-1685 Presidente Delmar Stahnke Vice-Presidente Emir Schneider Reitor Ruben Eugen Becker Vice-Reitor Leandro Eugênio Becker Pró-Reitor de Administração Pedro Menegat Pró-Reitor de Graduação da Unidade Canoas Nestor Luiz João Beck Pró-Reitor de Graduação das Unidades Externas Osmar Rufatto Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Edmundo Kanan Marques Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Comunitário Jairo Jorge da Silva Pró-Reitora de Ensino a Distância Sirlei Dias Gomes Capelão Geral Gerhard Grasel Ouvidor Geral Eurilda Dias Roman DIREITO E DEMOCRACIA Indexador: LATINDEX Editora Elaine Harzheim Macedo Conselho Editorial Membros internacionais André-Jean Arnaud (Paris X-Nanterre) Etienne Picard (Université de Paris I/França) Joaquín Herrera Flores (Universidad Pablo Olavide/Espanha) Luigi Ferrajoli (Roma Tre/Itália) Wanda Capeller (Toulouse/França) Membros nacionais externos Aldacy Rachid Coutinho (UFPR) Cláudio Brandão (UFPE) Cláudio Muradás Homercher Eduardo Reale Ferrari (USP) Ielbo Marcus Lôbo de Souza (UNISINOS) Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (UFPR) José Maria Rosa Tesheiner (PUCRS) Luís Afonso Heck (UFRGS) Miguel Reale Jr. (USP) Nereu José Giacomolli (PUCRS) Vladimir Passos de Freitas (UFPR) Membros nacionais internos Ângelo Roberto Ilha da Silva (ULBRA-Canoas) Gerson Luiz Carlos Branco (ULBRA- Canoas) Leonel Pires Ohlweiler (ULBRA-Canoas) Wilson Antônio Steinmetz (ULBRA-Canoas) EDITORA DA ULBRA E-mail: [email protected] Diretor: Valter Kuchenbecker Coordenador de periódicos: Roger Kessler Gomes Capa: Everaldo Manica Ficanha Editoração: Roseli Menzen Solicita-se permuta. We request exchange. On demande l’échange. Wir erbitten Austausch. Endereço para permuta Universidade Luterana do Brasil Biblioteca Martinho Lutero Setor de aquisição Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 05 92425-900 - Canoas/RS E-mail: [email protected] O conteúdo e estilo lingüístico são de responsabilidade exclusiva dos autores. Direitos autorais reservados. Citação parcial permitida, com referência à fonte. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP D598 Direito e Democracia: revista do Centro de Ciências Jurídicas / Universidade Luterana do Brasil. - Vol. 1, n. 1 (2000).Canoas : Ed. ULBRA, 2000- . v. ; 23 cm. Semestral. A partir do vol. 1, n. 2 (2000), o subtítulo foi modificado para Revista de Ciências Jurídicas. ISSN 1518-1685 1. Direito - periódicos. 2. Ciências jurídicas. I. Universidade Luterana do Brasil. CDU 34(05) Setor de Processamento Técnico da Biblioteca Martinho Lutero Normas editoriais I. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 1. Os artigos devem ser apresentados em disquete, preferencialmente em Windows Word 6.0 ou superior, acompanhados de uma cópia impressa. 2. O texto dos artigos deverá ter de 10 a 20 laudas, em média. 3. Um resumo de seis a dez linhas, em língua inglesa e em língua portuguesa, deverá introduzir o artigo, juntamente com palavras-chave indicativas de seu conteúdo. 4. A apresentação do artigo deverá conter: identificação, com título; subtítulo (se houver); nome do(s) autor(es); maior titulação acadêmica ou outra, cargo atual e instituição onde exerce as funções; telefone e endereço; e-mail, se for o caso. 5. As citações, referências bibliográficas e notas de rodapé deverão seguir, obrigatoriamente, as normas da ABNT. As citações, no texto, deverão ser feitas em língua portuguesa, reservando-se as citações em língua estrangeira para as notas de rodapé, se for o caso. Excepcionalmente, a critério do Conselho Editorial e dos editores, serão aceitos artigos em espanhol ou citações, no texto, nesta língua, por ser ela comum aos países do Mercosul. 6. Artigos em outra língua estrangeira poderão ser aceitos, a juízo do Conselho Editorial e dos editores, se o autor for estrangeiro e sua contribuição de indiscutível valor científico. II. PUBLICAÇÃO 1. Os trabalhos remetidos para publicação serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial ou de outros consultores por este designados, de acordo com as especificidades do tema. 2. O Conselho Editorial não se responsabiliza pela devolução dos originais. 3. Havendo necessidade de alterações quanto ao conteúdo do texto, será sugerido ao autor que as faça, para posterior publicação. Adeqüação lingüística e copidescagem ficam a cargo dos editores, ressalvada a alteração de conteúdo. 4. Os autores, cujos trabalhos forem publicados, receberão dois exemplares da revista. Arquivo em PDF disponível pelo site www.editoradaulbra.com.br 5. Os trabalhos devem ser encaminhados para: Revista Direito e Democracia Universidade Luterana do Brasil Curso de Direito Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 14, sala 215 92425-900 - Canoas/RS - Brasil Elaine Harzheim Macedo E-mail: [email protected] Sumário 231 Editorial Artigos 232 Un derecho a un tratamiento penal más equitativo María José Falcón y Tella 248 A Era Vargas: uma avaliação a partir da estrutura sindical e dos direitos trabalhistas Wilson Steinmetz 255 A concretização da justa tributação pela capacidade contributiva Andrea Nárriman Cezne, Marina Furlan 269 Primeiras observações sobre os efeitos da unificação das obrigações civis e mercantis no regime da liberdade contratual Gerson Luiz Carlos Branco 290 Inovações no procedimento liquidatório na fase de cumprimento da sentença: efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional Elaine Harzheim Macedo, Fernanda Arruda Dutra 302 O desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais numa perspectiva histórica Alberto de Magalhães Franco Filho 317 A fragilização da democracia na contemporaneidade e as possibilidades de resgate do projeto democrático Cleber Freitas do Prado, Fernanda Braghirolli 333 O dever de motivar e a ação administrativa discricionária Gisele C. Mazzali 344 A superação da tensão entre direitos humanos e soberania popular: a teoria habermasiana da co-originariedade da autonomia privada e pública Leandro Konzen Stein Documento histórico 359 A Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815 Normas editoriais Editorial Encerrando mais um ano de trabalhos acadêmicos, a Revista Direito e Democracia, com seu volume 9, n° 2, apresenta-se a seu público leitor com seu perfil de veículo de trabalhos científicos, aliando-se à comunidade jurídica na pesquisa de temas importantes e necessários para a construção da democracia e da nação brasileira, orgulhosa, mas ciente de sua responsabilidade no âmbito de sua circulação. Abrindo espaços para a permanente e indispensável recepção de estudos de outras fronteiras, mais uma vez, para o gáudio de nossa equipe de trabalho, a professora Maria José Falcón y Tella contribui com significativo texto de doutrina de direito penal, tendo como foco o tratamento penal mais eqüitativo. De Wilson Steinmetz, instigante discussão sobre as conseqüências negativas do ponto de vista político que o modelo sindical da Era Vargas produziu, impossibilitando a autonomia das classes trabalhadoras, sem embargo dos avanços no campo social então conquistados. A concretização da justa tributação pela capacidade contributiva, tema que tanto tem emocionado aqueles que proclamam maior equilíbrio no trato tributário, é enfrentada por Andrea Nárriman Cezne e Marina Furlan, a partir de uma nova sistematização do direito contratual. No âmbito do direito civil, Gerson Luiz Carlos Branco avalia as primeiras observações sobre os efeitos da unificação das obrigações civis e mercantis no regime da liberdade contratual, enquanto que esta editora e Fernanda Arruda Dutra analisam as inovações no procedimento liquidatório das sentenças ilíquidas, no comprometimento de um processo capaz de gerar prestação jurisdicional efetiva e tempestiva. Alberto de Magalhães Franco Filho trabalha o desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais, numa perspectiva histórica, tema reincidente na constitucionalização do direito, enquanto que os co-autores Cleber Freitas do Prado e Fernanda Braghirolli questionam a fragilização da democracia na contemporaneidade e as possibilidades de resgate do projeto democrático. O dever de motivar, como exigência do Estado democrático social de Direito, sem embargo da discricionariedade administrativa, vem trabalhado por Gisele C. Mazzali, e, por derradeiro, a superação da tensão entre direitos humanos e soberania popular, a partir da teoria habermasiana da co-originariedade da autonomia privada e pública, afastando-se, portanto, das bases metafísicas ou religiosas que o passado, remoto e recente, nos legou, é tema enfrentado por Leandro Konzen Stein. No espaço histórico, reproduz-se a Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815, que representa o primeiro Ato Legislativo Pré-Constitucional do Brasil, então ainda colônia portuguesa, enriquecido o seu texto por comentários de Hélcio Maciel França Madeira. A revista Direito e Democracia deseja a todos uma leitura reflexiva e proveitosa. Elaine Harzheim Macedo Editora Un derecho a un tratamiento penal más equitativo María José Falcón y Tella 1 INTRODUCCIÓN El Derecho penal es una de las ramas jurídicas en las que más se ha hecho sentir la influencia del principio de equidad, entendida en el sentido de humanidad y benignidad, así como en el de individualización de las sanciones penales para que se adapten al sujeto concreto que las sufre, experimentándose una evolución desde un Derecho penal draconiano, de extrema dureza en sus manifestaciones, a un Derecho penal más acorde con las circunstancias específicas que rodean al delincuente y que hacen trasladable a este campo el dicho según el cual: “no hay enfermedades, sino enfermos”, “no hay delitos, sino delincuentes”. Esta evolución se ha plasmado en una serie de figuras: el tránsito de la falta de tipificación al principio de legalidad penal; de la finalidad retributiva propia de las penas, como tipo tradicional de sanción, a la finalidad preventiva, más acorde con el moderno concepto de medidas de seguridad; de la pena capital, que era la pena estelar hasta el movimiento abolicionista, a la pena privativa de libertad, su sustituto actual, en una tendencia hacia la humanización y la individualización del tratamiento penal; de la analogía jurídica, que tiene en cuenta los aspectos objetivos del delito, a la analogía antropológica, que considera que se trata siempre de sujetos distintos, prestando mayor atención a los aspectos subjetivos, al delincuente; una evolución en la que el estado de necesidad juega un papel clave a la hora de definir figuras tales como el hurto famélico; en la que el indulto y la amnistía, como modalidades de perdón, así como el derecho de gracia, actúan a favor del penado; un Derecho penal presidido, en suma, por una interpretación benigna, movida por principios como el “in dubio pro reo” o el principio “favorabilia amplianda, odiosa restringenda”, al lado del tan decisivo dictum de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos; un Derecho penal en el que la presunción de inocencia, la limitación de la detención preventiva o las medidas reparatorias y compensatorias en los casos de error judicial, tienen algo que decir. Todas estas son manifestaciones de humanidad en un Derecho que a partir del siglo XVIII supone el tránsito de la dureza y del rigor extremos hacia la humanidad y la modernidad en el tratamiento penal1. 1 Sobre el tema de la equidad en el Derecho penal, se puede ver, entre otros, ALIPIO SILVEIRA: “Funções e limites de equidade no direito penal”, en Revista de Derecho Penal, año VI, 1, págs. 39 y ss. María José Falcón y Tella é professora titular de Filosofia del Derecho e Diretora del Instituto de Derechos Humanos na Universidad Complutense de Madrid. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.232-247 jul./dez. 2008 ¿Cabe decir que el Derecho penal ha sido equitativo en todo tiempo y lugar? La historia nos enseña que no, que muchas veces se ha guiado más por el instinto de venganza de las víctimas y de la opinión pública, que a todo trance trataban de asegurar la seguridad de las personas y de sus posesiones, a través de severas penas, en un sistema inquisitorial propio de Estados absolutos. La idea de humanización e individualización en el Derecho penal es una idea reciente. Es a partir del siglo XVIII cuando empiezan a ganar terreno una serie de instituciones modernas que tienden a impedir los abusos y a consagrar la equidad. A continuación analizaremos algunas de ellas. 2 DE LA FALTA DE TIPIFICACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL Una de las instituciones claves en materia penal, instrumento esencial al servicio de la equidad, es el principio de legalidad penal. Ya enunciado en el siglo XVIII por BECCARIA en su obra De los delitos y de las penas, se sintetiza en el clásico aforismo: “nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenale” – ningún crimen, ninguna pena sin previa ley penal –, según el cual nadie puede ser condenado por algo que en el momento de cometerse no estuviese tipificado penalmente. Dicho principio se encuentra en relación con el principio conexo de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Las leyes penales no pueden aplicarse con efectos hacia el pasado. Esto supone un tanto a favor de la seguridad jurídica, del saber a que atenerse de antemano, exigencia del Derecho en general y del Derecho penal en particular, dado que se trata de una parcela jurídica que impone restricciones a la libertad, sanciones jurídicas. Podría parecer que el principio de legalidad penal no permite al juez tener en cuenta la equidad, en la medida en que habría que observar la ley estricta, aun contra las exigencias de humanidad y benignidad. Sin embargo, en la medida en que supone un sistema de garantías frente a la arbitrariedad, la equidad puede expresarse a través de dicho principio. 3 DE LA FINALIDAD RETRIBUTIVA DE LAS PENAS A LA FINALIDAD PREVENTIVA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Existen dos grandes tipos de sanciones, la pena y la medida de seguridad. La primera responde a una consideración estática del Derecho, que tiene en cuenta primordialmente los aspectos lógicos; la segunda obedece a una perspectiva dinámica, que toma en consideración más bien los aspectos teleológicos o finalistas. La pena sería reflejo de la justicia abstracta, la medida de seguridad una plasmación de la equidad. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 233 El fundamento y la justificación en la pena son el libre albedrío y la culpabilidad, como juicio de valor: Puesto que el hombre es libre es susceptible de ser culpable. Es la idea de imputabilidad moral: A una persona libre cabe imputarle la responsabilidad derivada de sus actos. Por el contrario, la medida de seguridad se basa en el determinismo y la necesidad social. Se concibe el delito aquí como algo necesario y no libre. A la idea de culpabilidad como fundamento de la sanción le sustituye la noción de peligrosidad. Ésta ya no es un juicio de valor sino un juicio de probabilidad. Por su parte, en vez de hablarse de imputabilidad moral se hablaría de responsabilidad social. Aunque al hombre, como ser predeterminado y no libre, no cabe imputarle penalmente sus actos, sin embargo, de cualquier manera, la existencia en sociedad exige que alguien responda de los mismos. La idea que justifica la pena es la justicia, el dar a cada uno lo suyo. La noción que fundamenta la medida de seguridad es la utilidad, el impedir que se vuelva a delinquir. La pena se basa más en el aspecto objetivo, en el delito, considerado, a su vez, en su dimensión jurídica, como infracción de una norma jurídica. Por el contrario, la medida de seguridad acentúa la vertiente subjetiva. Atiende más al delincuente y, dentro del delito, más bien a su aspecto social, es decir al delito considerado como infracción del orden social. En cuanto a la función, la pena mira más al sentido, al porqué de la sanción, mientras que la medida de seguridad atiende a la finalidad, al para qué de la misma. Se dice que la función de aquélla es fundamentalmente retributiva, mientras que la de ésta es preventiva. La pena es en teoría represiva, se presta a la expiación, a la venganza. Es la ley del talión, la idea de remediar un mal con otro mal, de que el que vive por la espada muera por la espada, como expresa gráficamente el axioma “ojo por ojo, diente por diente”. Por el contrario, la medida de seguridad se fija más, como su nombre indica, en la idea de seguridad. La pena mira en principio al pasado, la medida al futuro. En la primera se castiga porque se ha delinquido (“punitur quia peccatum est”), en la segunda para que no se vuelva a delinquir (“punitur ut ne peccetur”). Pero si pasamos de estas concepciones abstractas de la pena y la medida de seguridad y nos fijamos en el Derecho positivo español, vemos que en el artículo 25 de la Constitución de 1978 se establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”, con lo que se acentúa el carácter o mirada hacia el futuro incluso de las penas. Existen una serie de teorías que sirven de soporte a las penas y a las medidas de seguridad. Las doctrinas que fundamentan las primeras son las teorías absolutas, así denominadas porque en ellas la sanción es un fin en sí misma. Por el contrario, las tesis que sustentan las medidas de seguridad son las llamadas teorías relativas, en las que el castigo es un medio para alcanzar un fin. 234 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Las principales doctrinas absolutas son las de KANT y HEGEL. Para KANT la pena es una necesidad ética. Es un imperativo categórico: Aunque la sociedad se extinguiera, antes debería castigar al último delincuente, so pena de convertirse en cómplice del delito. En HEGEL, la pena es una necesidad ya no ética, sino lógica. Es una consecuencia del método dialéctico por él consagrado. Existiría una primera fase o tesis (el Derecho), su antítesis (el delito) y, como síntesis, la pena. La misma constituiría la negación de la negación del Derecho. Estas teorías absolutas van generalmente unidas a concepciones religiosas de la vida. Las doctrinas relativas atienden a la prevención y se subdividen, a su vez, en teorías de la prevención general y teorías de la prevención especial. Las tesis de la prevención general, como su nombre indica, se dirigen a la generalidad de personas, a la sociedad en su conjunto y pretenden la intimidación, la coacción psicológica. Por el contrario, las tesis de la prevención especial van dirigidas directamente al sujeto activo del delito, al delincuente. Estas doctrinas se subdividen, por su parte, en teorías religiosas y teorías laicas. Las primeras persiguen la corrección o enmienda moral del delincuente. Así ocurre en la “Besserugs Theorie” de KRAUSE o en la Escuela correccionalista española de LUIS SILVELA, CONCEPCIÓN ARENAL y PEDRO DORADO MONTERO. Por lo que se refiere a la vertiente laica, en ella hay que distinguir, a su vez, según el tipo de delincuente, tres finalidades. Si se trata de un infractor ocasional, el fin perseguido sería la intimidación individual, es decir, persuadirle de que no vuelva a delinquir. Si se trata de un delincuente de estado (“Zustandverbrecher”) lo que se pretendería sería su reeducación, resocialización y reinserción social. Finalmente, si estuviésemos ante un delincuente habitual, incorregible, lo que se intentaría es su inocuización, es decir, evitar que volviese a realizar daño a la sociedad. Éste sería el supuesto en caso de hallarnos ante lo que LOMBROSO llamó el delincuente nato, “l’uomo delinquente”. Pero no faltan quienes, como CONCEPCIÓN ARENAL, antes citada, consideran que no existen los llamados delincuentes natos, que el hombre es un ser susceptible siempre de mejora, que una cosa es no haber sido todavía corregido y otra, muy distinta, ser incorregible. Existirían, junto a las tesis absolutas y relativas, un tercer tipo de teorías eclécticas, mixtas o de la unión. Éstas consideran que no existe una solución en un único sentido y distinguen varios estadios en los que la pena actúa, más en concreto tres: en primer lugar estaría el momento de la conminación o amenaza legal, por parte del legislador; en segundo término, el estadio de la aplicación de la sanción o realización de la justicia, por parte del juez; en último lugar, la fase de la ejecución de la sanción, a cargo de la administración penitenciaria. A cada uno de estos estadios correspondería una función y finalidad predominante de la pena. Así, a la primera fase sería inherente la prevención general, a la segunda la retribución y a la tercera la prevención especial. Se ve así como aparecen las distintas funciones de la pena según la fase en que estemos. A veces surgen, incluso, conflictos entre la primera y Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 235 la tercera de dichas finalidades, entre lo que es útil para la colectividad en general y lo que lo es para el delincuente concreto. Vistas ya las principales teorías soportes de las concepciones de la pena y de las medidas de seguridad, conviene señalar cómo las mismas han dado lugar a la pugna de escuelas. Así, la llamada Escuela Clásica ha sido la defensora tradicional de la pena y la Escuela Positiva la moderna partidaria de la medida de seguridad2. Si descendemos del campo de la teoría, en el que hasta ahora nos hemos movido, al de la realidad, en él la situación es la siguiente. Como desviaciones de lo ideal en cada tipo de doctrinas vemos que las teorías absolutas podrían originar una concepción puramente vindicativa y automática de la aplicación del Derecho, que podría llegar a ser impuesto “more geométrico”, de una manera casi matemática y muy poco equitativa. La prevención general podría dar lugar al terror penal, a través de la imposición de penas draconianas, en la línea del Despotismo Ilustrado (“todo para el pueblo pero sin el pueblo”). Por lo que concierne a la prevención especial, la desviación típica en la misma sería el llegar a tratar al delincuente como a una especie de conejillo de indias, caldo de cultivo idóneo para hacer todo tipo de experimentos. También en el plano de las realidades, se puede hacer una crítica a las distintas construcciones expuestas. Así, por ejemplo, las teorías absolutas no tendrían sentido respecto a los delitos ocasionales. Además, no frenarían la delincuencia. Por otro lado, supondrían creer en el mito de la existencia de un orden absoluto, metafísico en el que el hombre está hecho para el sábado más que el sábado para el hombre. Por otra parte no es racional que la pena sólo consista en un mal. Distinto es que lo lleve aparejado. La crítica que cabe hacer a las doctrinas de la prevención general es que pueden llegar a intimidar a los que no lo necesitan. Tal es el caso de la pena capital o pena de muerte, que produce con su ejecución un efecto desmoralizante sobre la población, aunque pueda lograr el fin de intimidación general. En cuanto a la prevención especial, cabría objetar que en ella se atenta contra el principio de seguridad jurídica, tan importante en un Estado de Derecho. En efecto, ¿dónde nos legitimamos para castigar?, ¿para qué y a qué sociedad nos dirigimos?, ¿no estaremos incurriendo en el totalitarismo de la mayoría?. Además, la prevención especial A su vez, a cada una de las doctrinas vistas corresponde una concepción del Estado. A las tesis absolutas va unida una noción teocrática del Estado, como Estado absoluto. En él el poder viene de arriba a abajo, de la divinidad a la persona del monarca y de éste a sus representantes, que son designados o nombrados unilateralmente, no elegidos democráticamente. A la teoría rela iva de la prevención general corresponde una configuración del Estado como Estado liberal de Derecho, de carácter no intervencionista. Es el tipo de Estado surgido tras la Revolución Francesa. En él existiría una libertad negativa, según la cual estaría permitido todo menos lo expresamente prohibido. Finalmente, de la teoría relativa de la prevención especial sería expresión una elaboración del Estado como Estado social y democrático de Derecho, consecuencia del concepto de libertad positiva. No basta con no inmiscuirse. No existe “mano invisible” alguna que autorregule el funcionamiento de las instituciones del Estado. Hay que intervenir garantizando la reinserción del delincuente. En el Estado Absoluto exis iría un límite a la intervención puni iva del poder, que fijaría un mínimo (sólo se puede castigar si hay delito) y un máximo (el castigo debe ser proporcional a la gravedad del delito). Por el contrario, en el Estado Liberal se daría una ilimitación del Estado. En el Estado Social habría una ilimitación del médico, que aplicaría medidas de seguridad como sustitutivos de las penas. Tal es el caso del uso de penas de menor gravedad, la suspensión del fallo, la libertad condicional o el internamiento en un centro psiquiátrico o de rehabilitación especial. 2 236 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 exige disponer de grandes recursos. Supone, por otra parte, considerar como inútiles métodos tradicionales como la prisión, que a menudo no es sino escuela de delincuentes. En este sentido, para evitar estos inconvenientes, debería procurarse respetar en ella, en la medida de lo posible, los derechos fundamentales de los presos, por ejemplo a través de regímenes de visitas, estableciendo sistemas abiertos de cumplimiento de la pena, teniendo en cuenta aspectos como la realidad sexual del preso, etc. Además, aunque estas teorías de la prevención especial son humanistas, en cuanto se dirigen al hombre concreto, no a un ser abstracto, sin embargo, no transforman su mismidad, su vida única. Por otro lado, acentúan la ideología de la diferenciación, la distinción tajante blanco o negro, bueno o malo, olvidando que generalmente lo que predominan de hecho son los términos medios y la gama de los grises, que las cosas no son buenas o malas en sí, sino dependiendo del color del cristal con que se miren. A ello cabe añadir que a la hora de reeducar al delincuente no se debe atentar contra el principio de libertad ideológica reconocido en el artículo 16 de la Constitución española de l978, que impide que se imponga como dominante un sistema o credo religioso o ideológico de cualquier tipo que sea. Por muy convencidos que estemos de que nuestras ideas son las correctas, no podemos, no debemos, obligar por la fuerza a nadie a que las comparta. En el fuero interno el hombre debe ser libre y autónomo. Por otra parte, no siempre es necesario resocializar al delincuente. Tal es el caso del delincuente ocasional, del pasional, de sujetos que tienen una socialización perfecta como ocurre en los delitos económicos con los llamados delincuentes de cuello blanco, es decir, aquellas personas que habiendo tenido una educación y socialización normal, infringen, sin embargo, algunas reglas y cometen, por ejemplo, delitos fiscales, evasión de capita, etc. Es más, aunque necesarias, la reeducación y la reinserción sociales no siempre son alcanzables. Presuponen para ser eficaces la voluntad e intención del delincuente de vivir conforme a la ley de la sociedad y no a la suya propia. Hay veces en que los sujetos no cooperan y es imposible obtener con ellos buenos resultados. 4 LA HUMANIZACIÓN DE LAS PENAS: DE LA PENA CAPITAL A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SUPRESIÓN DE LAS PENAS INHUMANAS EN LOS DERECHOS PENALES MODERNOS La pena capital – como se venía llamando la pena de muerte – era la pena aplicada por excelencia con anterioridad al movimiento abolicionista que propuso su sustitución por la pena privativa de libertad, a partir del siglo XVIII. Es curioso comprobar cómo hasta entonces la mayoría de las mentes preclaras, incluso desde dentro de la propia Iglesia, eran partidarias de la pena capital. El origen de esta pena se pierde en la noche de los tiempos, existiendo manifestaciones pictóricas de ejecuciones capitales en pinturas prehistóricas. En Roma, desde la crucifixión, a arrojar a los cristianos a las bestias del circo, era una pena a la orden del día, a la que incluso se acompañaba de una dureza y crueldad adicionales a la hora de la ejecución, como puede observarse en los Fueros y Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 237 en los pueblos bárbaros. La propia Inquisición empleó este tipo de sanción, unida a la tortura, como medio de prueba de presuntos delitos. Hay que esperar a las grandes utopías para que, en el siglo XVIII, se alcen voces críticas contra esta institución inhumana y contraria a la equidad. Algunos de los principales argumentos esgrimidos a favor y en contra de la pena capital son los siguientes: 1.- El argumento histórico, utilizado a favor de dicha pena, dado su gran arraigo en el tiempo, o en contra, en base a que la justicia de una institución no es una cuestión de cantidad, de mera reiteración, sino de cualidad, y de hecho la historia de las penas es en muchos casos tan deshonrosa como la de los crímenes. 2.- El argumento retributivo –a tenor del que quien la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente–, pero esto choca con la objeción de que la retribución no siempre es posible: no en el delito de violación o de rebelión, por ejemplo. 3.- El argumento preventivo –la pena de muerte juega un papel disuasorio de nuevos delitos capitales–, pero está científicamente probado que esto no funciona en los dos principales grupos de sujetos a los que es aplicable la pena de muerte –los autores de delitos de sangre, pues la mayoría de ellos son delincuentes pasionales, que matan en el fragor de una disputa y no tienen tiempo de racionalizar que se les puede castigar, luego no se sienten disuadidos; otros son psicópatas, como JACK EL DESTRIPADOR, que no sienten la presión psicológica de la pena, pues están enfermos; y el resto son delincuentes profesionales, tipo “CHACAL”, que asumen la muerte como un gaje del oficio; o bien los autores de delitos políticos, como el terrorismo, respecto a los cuales la pena de muerte ejerce un efecto glorificador, que pasa a convertirles en mártires inmolados por una patria mejor. Pensemos en los Comuneros, en JUANA DE ARCO o en las últimas ejecuciones capitales del Franquismo, que lejos de disuadir, produjeron una ola posterior de atentados terroristas–. 4.- El argumento utilitario, cuando lo cierto es que la pena de muerte no presenta utilidad alguna, pues no corrige a nadie, sino que acaba con el delincuente, que muy a menudo, más que incorregible lo que ocurre es que aún no ha sido corregido; a la población en general lo único que le proporciona es una mezcla de emociones malsanas y morbosas al contemplar la ejecución, y, en el mejor de los casos, y para quienes no necesitan la intimidación, un efecto desmoralizador; en el verdugo, figura amoral que se “acostumbra” de oficio a algo para luchar contra lo cual él mismo es utilizado: la acción de matar. 5.- El argumento humanitario, de raigambre en la cultura cristiana occidental, de que la vida es un bien sagrado del que no cabe disponer al hombre, ni siquiera cuando se trata de la propia vida –suicidio–. Todas estas consideraciones hacen de la pena capital una figura obsoleta, abolida –bien “de iure”, bien “de facto”, en su ejecución– en la mayor parte de los países occidentales modernos– aunque no en algunos Estados de Estados Unidos–, entre ellos 238 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 en España, en cuyo ordenamiento jurídico –artículo 15 de la Constitución de 1978– se defiende el derecho a la vida y se prohíbe la pena capital. Aunque el inciso final del artículo 15 se refiere como excepción a la prohibición de la pena de muerte a lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra, lo cierto es que actualmente éstas no contemplan, ni siquiera en tiempos de guerra, esta sanción, con lo cual su abolición es total. Existen otras penas muy duras, como la esterilización forzosa de deficientes mentales, que se impuso con las medidas eugenésicas en la Alemania nacionalsocialista; la lobotomía, operación quirúrgica en virtud de la cual, operando sobre el cerebro, se priva de la agresividad, pero dejando en un estado casi vegetativo, al delincuente; o la castración, por ejemplo, en el caso de los violadores. Todas ellas son manifestaciones de un Derecho penal altamente represivo y contrario a la idea de humanidad que ha de presidir el espíritu de equidad. 5 LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS La idea de equidad, superada la fase inicial de las legislaciones antiguas, en las que la pena se basaba en la venganza, la represión y un sistema de sanciones atroces, se inspira hoy en día en la idea de individualización penal a través de dos categorías de carácter científico: la noción de daño y la noción de peligrosidad. Se juntan así en la sanción penal la ciencia y la equidad, a través de la rehabilitación del delincuente, que es a la vez médica y ética. En la dialéctica que une la equidad con la ciencia, la primera juega un papel de inspiración y fuerza que acelera la individualización científica y modera dicha individualización. Como inspiradora y aceleradora de la individualización, la equidad señala los objetivos – reforma, resocialización, intimidación,... – y los métodos – por ejemplo la abolición de la pena de muerte, la libertad condicional, la suspensión condicional de la sentencia... –, de la sanción al servicio de la rehabilitación y la reinserción social del delincuente. La tendencia general en este sentido va en la línea de la sustitución de las clásicas penas que privan de libertad por medidas que se limitan a restringir dicha libertad. La equidad funciona también como un límite de la ciencia clínica, porque muchas veces ciencia y equidad llegan a conclusiones contradictorias, en cuyo caso se suele dar prevalencia a la equidad sobre la ciencia. La equidad pone límites a la ciencia a través de una doble vía. A veces levanta un obstáculo a ciertos procedimientos y tratamientos. A veces mantiene instituciones que han sido condenadas por la ciencia. El primero es el caso de la castración o la esterilización, a las que la equidad se resiste, en cuanto implican un atentado a la dignidad y a la libertad individual3. 3 RAYMOND GASSIN: “Equity in Criminal Procedure”, en RALPH A. NEWMAN: Equity in the World’s Legal Systems. A Comparative Study. Actas del Congreso promovido por el Hastings College of Law de la Universidad de California en Bellagio, en agosto de 1972. Dedicado a René Cassin. Brussels. Établissements Émile Bruylant. 1973, págs. 573-580. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 239 En la aplicación de la ley penal es preciso llevar a cabo lo que hoy llamamos “individualización de la pena”, analizando las principales circunstancias de la culpa y del culpable, circunstancias que pueden agravar, atenuar y aun suprimir por completo la culpa – en el caso de las circunstancias agravantes, atenuantes y eximentes. El margen judicial para la fijación de las penas tiene carácter total en lo correspondiente a las faltas, dentro de los límites legales, y relativo en relación a las penas establecidas para los delitos4. De donde debe excluirse toda llamada a la equidad en el Derecho penal es en la calificación jurídica de los hechos, lo que supondría una ampliación del arbitrio y la discrecionalidad judicial, más allá de lo que las circunstancias aconsejan5. En este sentido son excluibles las llamadas ficciones judiciales. La ficción judicial es distinta de la ficción legal, de carácter generalmente inofensivo. Se trata de la ficción empleada como medio de fundamentación de la sentencia de un tribunal. En este contexto la ficción significa que un elemento del supuesto de hecho, del que el juez deriva una consecuencia jurídica, es fingido, es decir es declarado por él como presente pese a saber que de hecho no es así. De este modo la ficción encubre la verdad y, por tanto, es reprobable, salvo que se justifique por razones de equidad e, incluso en estos casos, con suma cautela. La ficción judicial ha sido muy utilizada en los fallos judiciales, por ejemplo, cuando el juez quería llegar a una exclusión de responsabilidad. 6 DE LA ANALOGÍA JURÍDICA A LA ANALOGÍA ANTROPOLÓGICA. DEL DELITO AL DELINCUENTE. LA ATENUANTE POR ANALOGÍA Por otra parte, en el Derecho penal se ha evolucionado en materia de equidad en lo que respecta a la configuración de la analogía, pasándose de dar prevalencia a la analogía en sentido jurídico, la normalmente descrita, a destacar la llamada “analogía antropológica”. Para entender en que consiste este último tipo de analogía, hay que traer a colación la distinción, que en su momento apuntamos, entre las penas y las medidas de seguridad, como tipos de sanciones. La analogía antropológica se ubica en las medidas de seguridad. En ellas, a través de los conceptos de “peligrosidad”, “defensa social” y “oportunidad”, el juez puede penar por analogía un hecho no previsto como delito en la ley, en base a la peligrosidad del sujeto que lo ha cometido – función constitutiva de la analogía – puede omitir de penar por un hecho previsto como delito si falta dicha peligrosidad – función extintiva de la analogía. Se puede observar así cómo en esa evolución en materia de analogía en el Derecho penal se ha pasado de primar lo objetivo – el delito –, a dar prioridad a lo subjetivo – el delincuente. Se pasa de la pena, como un mecanismo sancionador ciego, que conmina sanciones iguales para delitos iguales, prescindiendo de que se trata siempre de individuos 4 CARLOS Mª ENTRENA KLETT: La equidad y el arte de juzgar. 2ª ed. Pamplona. Aranzadi. 1979. 2ª ed. corregida y revisada. 1990, págs. 68-69. 5 RENATO VECCHIONE: Voz “Equitá (giudizio di)”, en Novissimo Digesto Italiano, VI, Torino, 1960, pág. 630. 240 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 necesariamente diversos, a una rigurosa individualización del tratamiento penal, a través de las medidas de seguridad. No se trataría de ver qué infracción penal se ha cometido y asignarle la pena correspondiente de manera automática, sino de valorar analógicamente, en base a criterios de peligrosidad social, al sujeto criminal, a fin de imponerle una medida de seguridad. La analogía no es entre factores objetivos – delitos –, sino entre factores subjetivos – personalidades criminales. El análisis debe ser garantizado, no por mecanismos jurídicos – “eadem ratio” –, sino por procedimientos médicos – “igual personalidad criminal”, “idénticos factores de peligrosidad”. Es la denominada “analogía antropológica”, como contrapuesta a la “analogía jurídica”, o analogía a secas. La analogía antropológica es especialmente necesaria respecto de aquellos delincuentes que no son capaces de sentir la coacción psicológica derivada de la pena, al modo en que lo hacen las personas normales. En cualquier caso se debe evitar el arbitrio en las decisiones y criterios médicos a seguir por el antropólogo al servicio de la ulterior decisión del juez. Otro problema que presenta la analogía en el Derecho penal es el derivado del hecho de que su exclusión no es absoluta, no comprende todas las normas penales. La misma tiene carácter general, no universal. Así, se admite lo que se ha venido denominando analogía “in bonam partem”, o analogía favorable al reo. Un ejemplo de esta analogía favorable o beneficiosa sería en el Derecho español la llamada “atenuante por analogía”, recogida en el Código penal español, cuando, después de hacer una enumeración ejemplificativa de las causas que atenúan la responsabilidad criminal, se refiere a “cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”. Otros tipos de normas susceptibles de analogía “in bonam partem” son las que contemplan causas de justificación. Usamos esta denominación genérica para englobar las causas de exclusión del delito, por defecto de algún elemento –hecho, antijuridicidad, culpabilidad–, las causas de exclusión de la imputabilidad y las causas de exclusión de la pena. Tanto la analogía antropológica, como contrapuesta a la analogía jurídica, como la atenuante por analogía, son manifestaciones de analogía que puede beneficiar al reo, de analogía “in bonam partem”, ejemplos de equidad en el doble sentido: griego – de tratamiento penal individualizado, de justicia del caso concreto – y romano-canónico – de humanidad y benignidad, para evitar un excesivo rigor del Derecho. 7 EQUIDAD Y ESTADO DE NECESIDAD. EL HURTO FAMÉLICO Existen algunas figuras concretas en las que estas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal son especialmente claras y en las que la equidad se refleja de un modo muy patente. Es el caso de la equidad en relación con el llamado estado de necesidad, y, más en concreto, con la figura del “hurto famélico”. Se suele admitir que robar es, además de un acto ilícito, castigado con penas de mayor o menor gravedad por las distintas legislaciones, un acto ilegítimo, contrario a Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 241 la idea de justicia. Pero, ¿qué puede decirse de aquellos casos en los cuales el hurto está amparado por una circunstancia especial de necesidad que parece hacerlo, no sólo excusable – jurídicamente –, sino incluso justificable – moralmente? ¿Que ocurre si robamos para el sustento propio o el de la familia, si robamos para dar de comer a un hambriento, para satisfacer una necesidad básica como es la propia subsistencia? En estos casos la cuestión cae directamente dentro del ámbito de la equidad. Puede que en abstracto robar sea malo – se dice –, pero ¿qué hay de estos casos concretos en los que el movil ético plantea, como mínimo, una situación de conflicto de deberes? 8 EL PERDÓN – EL INDULTO Y LA AMNISTÍA – Y EL DERECHO DE GRACIA La institución del perdón llega por dos caminos distintos: el de la “graciosa indulgencia”, que se refleja en el “indulto”, o por oportunos motivos de pública convivencia, con un matiz político, a través del perdón gubernativo, que es la “amnistía”. En uno y otro caso late el espíritu de la equidad, aunque para algunos el indulto no tiene afinidad con la equidad, sino que se asemeja más bien a la caridad o a la prudencia política. En cualquier caso, equidad, caridad y prudencia son virtudes claramente relacionadas. Dentro del perdón como institución, aunque como figura distinta de él, encontramos el “derecho de gracia”, manifiesto básicamente en tres situaciones distintas, dos de carácter público, y una tercera de índole privada: 1.- Mediante la función legislativa, conociéndose como ley de amnistía; 2.- Mediante una función decisoria de un órgano público de condonación de multas, obligaciones o prestaciones; 3.- Como una renuncia de un particular a un derecho legítimo, por ejemplo a través de la condonación de una deuda. De estas tres manifestaciones, la única relevante a efectos penales es la primera. La segunda tiene más bien un cariz administrativo y la tercera es de la naturaleza privada, esencialmente obligacional. En la primera de estas figuras, la causa que alienta es la rectificación del Derecho vigente, para evitar una aplicación excesivamente rigurosa del mismo que podría ser contraria a la equidad, por ejemplo, porque han cambiado las circunstancias en las que las normas se basaban. En cualquier caso estamos ante un “derecho” de gracia, es decir, ante una facultad graciosa, y no ante una obligación, por parte de quien lo otorga. La Constitución española de 1978 vincula el derecho de gracia a la figura del rey6. Según CONCEPCIÓN ARENAL no hay que confundir la equidad ni la justicia con el perdón. La justicia “no se perdona, no se concede; se aplica cumpliendo un deber”. Yerran, añade, quienes fundan el derecho de gracia en la equidad de templar el rigor de leyes crueles. “Las leyes crueles deben abolirse, no paliarse con la facultad de aplicarlas o suspenderlas”. 6 NARCISO ANDRADA HERRERO: La equidad como elemento catalizador entre la norma jurídica y la justicia. Tesis doctoral dirigida por JOSÉ ITURMENDI MORALES. Madrid. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. 1988, págs. 208-216. 242 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 GANIVET abomina de la justicia abstracta, intelectualizada, y pone en el perdón el fin de la justicia verdadera. El castigo desde este punto de vista sería una respuesta al deseo de venganza y de expiación de la culpa, de rápido reflejo a la ofensa recibida, el golpe de la cólera humana, a lo sumo de la cólera de Dios – si es que Dios se encolera – o de la cólera de la naturaleza; pero la última y definitiva justicia es el perdón – tanto el humano como el divino. El castigo que no va seguido del perdón – pensemos en la corrección paterno-filial – no es castigo propiamente dicho, sino odioso ensañamiento. Pero, si se va a perdonar, ¿para qué castigar?, ¿para que el perdón no sea gratuito y pierda todo su mérito?, ¿para que gane valor costando adquirirlo, teniendo que comprarlo con sufrimiento y sudor? No, no nos engañemos: el castigo satisface al ofensor, no al ofendido7. 9 LA “BENIGNA INTERPRETATIO”: EL PRINCIPIO “IN DUBIO PRO REO” Y EL PRINCIPIO “ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA” Una exigencia de la equidad es la “benigna interpretatio” de la norma, especialmente si ésta es una norma penal –”in poenis benigniorem esse interpretationem faciendam”–. Pero, ¿qué es lo benigno? Ya los romanos decían que, en la duda, debía admitirse el significado más benigno. El problema radica en saber cuál es el significado más benigno, pues a menudo lo que beneficia a uno daña a otro. En relación con lo anterior se encuentran las nociones, igualmente vagas y generales, de “odioso” y “favorable”, conjugadas en aquella regla a tenor de la cual lo odioso ha de restringirse, lo favorable ampliarse – “odiosa restringenda, favorabilia amplianda”. Otra manifestación de esta misma idea de benignidad aplicada al Derecho penal es la contenida en el adagio “in dubio pro reo”, en la duda, a favor del acusado8. 10 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LOS LÍMITES DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y LAS MEDIDAS REPARATORIAS DE LOS ERRORES JUDICIALES La presunción de inocencia radica en la idea de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se trata de una presunción relativa o “iuris tantum” – frente a las presunciones absolutas o “iuris et de iure”, que no admiten la prueba en contrario –, que fue establecida por primera vez con gran claridad en el tratado De los delitos y de las penas de BECCARIA. Esta presunción se concreta en una serie de garantías para el acusado: el carácter en principio público y abierto del juicio, el carácter no prolongado en el tiempo de la detención preventiva, el no JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS: La idea de equidad en las letras españolas, : discurso leido el día 23 de mayo de 1949 en su recepción pública por J. Castán Tobeñas y contestación de José Gascón y Marín. Madrid. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1949, págs. 65-69, 115-116 y 134. 8 JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS: La idea de equidad..., op. cit., págs. 47-49. 7 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 243 tener que responder a cuestión alguna el acusado, pudiendo permanecer en silencio, el derecho a la asistencia de un abogado. La presunción de inocencia constituye un principio casi universal, también presente en la Constitución española de 1978 – en su artículo 24 –, pero no siempre fue así. En las legislaciones primitivas, dominadas por una mentalidad mística – pensemos en el Tribunal de la Inquisición en España –, el acusado se presumía culpable y era a él al que correspondía demostrar su inocencia. Se trataba de un sistema acusatorio inquisitorial, basado en la idea de venganza, que estuvo presente en los Derechos antiguos – Grecia, Roma, el Derecho feudal –, en el que la carga de la prueba correspondía al acusado, que debía demostrar su inocencia. Solamente a partir del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa y como crítica al Ancien Régime, la situación cambió. Algo similar ocurre con la prisión preventiva. La privación de libertad durante el tiempo que dura el juicio es sin duda útil. Impide que el acusado huya o que intente destruir las pruebas de su culpabilidad, y asimismo impide que reitere el acto delictivo, en el caso de tratarse de un delincuente habitual. En este último caso la detención preventiva es una medida de seguridad. Pero no menores son los inconvenientes de tal figura: es contraria a la presunción de inocencia; impone al detenido una sanción pese a que aún no se sabe si realmente es culpable; crea una cierta opinión pública estigmatizante hacia él; y, en cualquier caso, constituye una medida de presión para obtener del acusado una declaración de culpabilidad o confesión del delito. Todas estas son manifestaciones negadoras de la equidad de esta medida. En los sistemas inquisitoriales primitivos el arresto y la detención eran la regla y la libertad la excepción; la idea de equidad era ajena a ellos. Las cosas cambiaron profundamente a partir del siglo XVIII. Aunque no se abolieron por completo las detenciones preventivas, por lo menos se limitaron a lo estrictamente necesario. Hoy en día la mayor parte de los países occidentales consideran el carácter excepcional de estas medidas. Muchos países emplean técnicas y procedimientos variados, tales como el confinamiento en determinadas áreas, la liberación al final de un cierto tiempo, o la necesidad de presentarse periódicamente con el fin de adaptar en la medida de lo posible la detención preventiva a la equidad. Pese a las muchas precauciones y garantías que se puedan tomar para evitar condenar o encarcelar a personas inocentes, a veces esas medidas se muestran inefi caces. En esos casos es preciso reparar el mal causado. Durante mucho tiempo tales reparaciones únicamente eran posibles en el supuesto de condenas injustas. Recientemente algunos ordenamientos han permitido progresar a la luz de la equidad y han garantizado reparaciones de la injusticia incluso en el caso de las detenciones preventivas contra personas inocentes. En la mayoría de las legislaciones antiguas los errores judiciales se solucionaban a través del ejercicio del derecho de gracia del soberano que a veces castigaba al mismo tiempo a los jueces que habían dictado la sentencia injusta. Además de la revisión del fallo, institución muy antigua, como figura reciente en materia de equidad se encuentra aquella otra consistente en la “indemnización” a la víctima inocente. La primera 244 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 manifestación de esta medida cabe rastrearla a finales del siglo XVIII, pero es realmente sólo a partir de la última mitad del siglo XIX cuando el problema atrae seriamente la atención de los legisladores9. 11 EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS NO FAVORABLES O RESTRICTIVAS DE DERECHOS El ordenamiento jurídico español regula el tema básicamente en el artículo 2.3. del Título preliminar del Código civil –cuyo contenido no se vio afectado por la reforma de dicho Título de 31 de mayo de 1974– y en el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978. El artículo 2.3 del Código civil positiviza como principio general el de irretroactividad de las nuevas disposiciones, cuando establece que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusiesen lo contrario”. La doctrina ha sólido considerar este artículo como una norma de interpretación dirigida a los jueces y magistrados. Se trataría pues de una materia posible de la equidad judicial. El artículo 2.3 admite excepciones: opera si el legislador no establece lo contrario. Por su parte, el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978 establece que se garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”. La mayoría de los tratadistas entienden que, en contraste con lo que sucede en el artículo 2.3 del Código civil, la norma constitucional va dirigida especialmente al legislador. Se trataría de un posible caso de equidad legislativa. En dichos ámbitos materiales el legislador carece de libertad: las normas sobre esas materias son, bajo pena de inconstitucionalidad, necesariamente irretroactivas. La naturaleza del principio de irretroactividad es, por tanto, doble: como norma de rango legal – Código civil – no vincula al propio legislador; pero, como norma constitucional posee un contenido que no puede ser violado ni siquiera por el legislador. Interpretando el artículo 9.3 de la Constitución española de 1978 obtenemos las siguientes conclusiones: – Por “disposiciones sancionadoras no favorables” se entienden las normas penales en sentido estricto, pero también el Derecho administrativo sancionador. Esto se desprende del texto del artículo 25.1 de nuestra Constitución: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente 9 RAYMOND GASSIN: “Equity in Criminal Procedure”, cit., págs. 552-573. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 245 en aquel momento”. Se trata de fijar la irretroactividad desfavorable o “in peius”, admitiéndose, “a sensu contrario”, la retroactividad favorable o “in bonus” – por ejemplo toda la materia de atenuantes, eximentes o el artículo 15 de la Constitución por el que queda abolida la pena de muerte. – Se discute qué debe entenderse por “disposiciones restrictivas de derechos individuales”. En primer lugar, surge el interrogante de si la palabra “disposiciones” se refiere sólo a las normas legales o si abarca también las normas de rango reglamentario. En segundo término, de la doctrina del Tribunal Constitucional parece desprenderse que por “derechos individuales” se entienden sólo los enunciados en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución española de 1978, es decir los “derechos fundamentales y las libertades públicas”. El fundamento de la irretroactividad se encuentra vinculado, entre otros: al principio de seguridad jurídica –tratando de asegurar la previsibilidad de las consecuencias a aplicar a las conductas futuras, un saber a que atenerse de antemano–; al principio de legalidad, especialmente como principio de legalidad penal; al respeto de los derechos adquiridos; al respeto de la dignidad de la persona; al principio de equidad; al principio de culpabilidad; y al principio de igualdad, que veda las desigualdades discriminatorias. 12 LA COMPENSACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LA COMPENSACIÓN DE DELITOS La compensación, tanto de responsabilidades como de delitos, son dos instituciones clave en materia de equidad. Los problemas de compensación en el Derecho penal afectan a la fijación de una u otra pena o, en algunos casos extremos, a la inexistencia de delito. Es el caso de la compensación de culpas en las conductas imprudentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. La compensación está presente en la ley del talión, pero no en el Derecho romano. Ante la existencia de ocasiones en que hay penas que los tribunales estiman excesivas, y para flexibilizar el sistema, se intentó rebajar dichas penas. Esto fue especialmente aplicable en el caso de los accidentes de tráfico. Se compara la incidencia causal de la conducta de una y otra parte – la del agente y la de la víctima o incluso un tercero – para así definir cuál ha sido el alcance de cada una de ellas en la producción del resultado. El agente no debe responder tan severamente si su conducta por sí sola no ha producido un resultado sino que ha sido contrarrestada por la conducta del otro sujeto. En este sentido se manifiestan las sentencias del Tribunal Constitucional 1/1994 de 27 de noviembre de 1993 y 51/1994, de 25 de octubre de 1993. Como consecuencia de esta elaboración jurisprudencial en ocasiones se ha hecho un uso abusivo de tal figura, especialmente en los tribunales de instancia, no existiendo directrices claras del Tribunal Constitucional sobre el desarrollo de esta figura. Eso entraña el riesgo de que la imprudencia se convierta en un mundo abierto a la 246 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 impunidad y a la inseguridad jurídica. Ante esta situación el Tribunal Supremo en recursos de casación ha intentado dar una solución10. El tema de la compensación de delitos no presenta menos problemas. Estamos ante dos delitos de la misma o semejante naturaleza, cometidos por autores diferentes y de forma generalmente recíproca. La doctrina se manifiesta contraria a que a través de esta figura se pueda librar a ambos ofensores del castigo, aunque sí la reconoce como causa de atenuación para el que responde a la agresión, e incluso de exclusión de la pena. Al no existir “animus injuriandi” la valoración de la conducta del agente puede ser diferente. ISABEL RUIZ-GALLARDÓN, Isabel: Una aproximación a la equidad desde la Teoría y la Dogmática jurídicas. Prólogo de Luis Díez Picazo. Madrid. Servicio de Publicaciones. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 2002, págs. 212 y ss., esp. pág 217: “Otro problema surge cuando, en algunas ocasiones aisladas, se amplia el efecto de la concurrencia de culpas a situaciones que en principio parecen diferentes. Se trata de aquellos casos en los que no existe ninguna dificultad ni duda en el proceso causal, de modo que la culpa de la víctima puede influir en la conducta del culpable, pero en los que la relación de causalidad es sólo imputable desde una perspectiva obje iva al agente; así ocurre en la STS 23 julio 1987 cuando un agente de la autoridad disparó a un vehículo que no había obedecido la orden de detenerse, falleciendo un bebe que viajaba en la parte de atrás: la causa del resultado fue sólo el disparo; pero si el conductor no hubiera continuado es probable que no se hubiera producido el resultado”. 10 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 247 A Era Vargas: uma avaliação a partir da estrutura sindical e dos direitos trabalhistas Wilson Steinmetz RESUMO O modelo sindical da Era Vargas produziu conseqüências negativas do ponto de vista político, porque, com a implementação de uma estrutura sindical corporativista, impossibilitou a autonomia das classes trabalhadoras – impedindo-as de se constituírem e desenvolverem como sujeitos coletivos plenos – e atrasou em décadas o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática. De outra parte, a Era Vargas representou um avanço no campo social, porque institucionalizou normativamente direitos reivindicados pelos trabalhadores ao longo das três primeiras décadas do século XX. Palavras-chave: Era Vargas. Estado. Estrutura Sindical. Direitos trabalhistas. The Vargas Era: One evaluation based under syndical structure and labor regulation ABSTRACT On one hand, the labor union model from Vargas Age has produced negative consequences from a political point of view. This is so because, with the implementation of a corporatist labor union model, it has barred the autonomy of labor classes – impinging them from building and developing themselves as plain collective actors – and has backed for years the development of a more democratic society. On the other hand, the Vargas Age represented a development from the social point of view, because it has institutionalized rights demanded for labor movements for the first three decades of 20th Century. Keywords: Vargas Age. States. Labor union model. Rights of the labor classes. 1. Pretende-se, nestes apontamentos, fazer uma avaliação crítica da Era Vargas a partir da estrutura sindical e do reconhecimento de direitos dos trabalhadores. Argumentase que o projeto getulista no campo das relações trabalhistas teve conseqüências negativas do ponto de vista político, porque, com a implementação de uma estrutura sindical corporativista, impossibilitou a autonomia das classes trabalhadoras – impedindo-as de se constituírem e desenvolverem como sujeitos coletivos plenos – e atrasou em décadas o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática. Porém, também se argumenta que a Era Vargas – que sobreviveu ao próprio Getúlio Vargas – representou um avanço no campo social, porque reconheceu no plano das leis uma série de direitos reivindicados pelos trabalhadores ao longo das três primeiras décadas do século XX. Wilson Steinmetz é Doutor em Direito (UFPR). Professor do Programa de Mestrado em Direito da ULBRA e do Programa de Mestrado em Direito da UCS. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.248-254 jul./dez. 2008 2. Para Evaristo de Moraes Filho, “com Rui Barbosa à frente e com a Constituição de 1891, exagerou-se demasiado na tônica liberal e no liberalismo individualista, como que querendo afastar a intromissão do Estado nas relações entre patrões e empregados. As forças econômicas deviam ficar entregues a si mesmas, no livre jogo das necessidades do mercado. Em certa fase também foi esta a posição ideológica seguida pelos positivistas. Legislar sobre o trabalho seria atentar contra o princípio maior da liberdade constitucional”.1 Esse liberalismo exacerbado foi hegemônico, ao menos no plano legal e no imaginário dos detentores do poder, até 1930, ignorando as agitações, greves, rebeliões, mortes, violência policial, enfim, as lutas sociais contra a miséria e as péssimas condições de vida. Eram lutas sociais animadas pelas mais diversas correntes: anarquismo, comunismo, socialismo, doutrina social da igreja etc. A revolução de outubro de 1930 é o desenlace de todas as contradições sociais e ideológicas que marcaram a vida brasileira desde a proclamação da República (1889). Na visão de Moraes filho, significou “[...] o turning point do movimento social brasileiro, que deixou de ser espontâneo, embora desorganizado, confuso, contraditório, para se transformar num movimento dirigido, tutelado, controlado [...] Pretendeu a revolução de 30 significar a meta final do antigo processo de lutas sociais: com elas cessavam os conflitos e as tensões, as classes se coordenariam, se dariam as mãos, sob o olhar vigilante do Estado paternalista, pai e protetor dos mais fracos, que, em troca do que lhes dava, cobrava-lhes fidelidade”.2 No plano ideológico, é a vitória da concepção corporativista e positivista, que propugna pela inclusão das classes trabalhadoras à sociedade por meio da ação e coordenação do Estado, sob sua direção e controle, e pela desideologização das relações entre capital e trabalho. Essa incorporação tutelada pelo Estado fazia parte de uma estratégia “concebida para viabilizar a industrialização acelerada mediante o controle simultâneo das demandas salariais, políticas e mesmo jurídicas do operariado industrial então emergente [...]”.3 Para isso, era fundamental a criação de fortes mecanismos de regulação e disciplina a fim de controlar o movimento sindical. A essência da estratégia seria tornar o sindicato um braço do Estado, com o que haveria o deslocamento dos conflitos trabalhistas para o interior de estruturas controladoras e disciplinares estatais.4 Em seus discursos, Getúlio Vargas explicitava com clareza seus propósitos. Em 4 de maio de 1931, ao instalar a comissão de reforma legislativa, disse: “Para levar a efeito essa revisão, faz-se mister congregar todas as classes, em uma colaboração efetiva e inteligente. Ao direito cumpre dar expressão e forma a essa aliança capaz de evitar a derrocada final. Tão alevantado propósito será atingido quando encontrarmos, reunidos numa mesma assembléia, plutocratas e proletários, patrões e sindicalistas, todos os representantes das corporações de classe, integrados, assim, no organismo político [...] MORAES FILHO, Evaristo de. O direito e a ordem democrática. São Paulo: Ltr, 1984. p.130-131. Ibidem, p.131. 3 FARIA, José Eduardo. Os novos desafios da justiça do trabalho. São Paulo: Ltr, 1995. p.30. 4 Idem, ibidem, p.30-31. 1 2 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 249 Em vez de individualismo, sinônimo de excesso de liberdade, e do comunismo, nova modalidade de escravidão, deve prevalecer a coordenação perfeita de todas as iniciativas, circunscritas à órbita do Estado, e o reconhecimento das organizações de classe, como colaboradores da administração pública”.5 Oliveira Viana, colaborador de Getúlio Vargas, escreveu: “Com a instituição deste registro, toda a vida das associações profissionais passará a gravitar em torno do Ministério do Trabalho: nele nascerão; com ele crescerão; ao lado dele se desenvolverão; nele se extinguirão”.6 Difícil ser mais claro sobre a nova condição a que seriam submetidas as organizações sindicais. No projeto getulista, as lideranças sindicais deviam ter uma dupla identidade ou função: ser representantes dos trabalhadores perante o Estado e representantes do Estado perante os trabalhadores. O que orienta o projeto getulista é uma interpretação paternalista e autoritária do conflito social. Os trabalhadores, em especial, e a sociedade, em geral, constituem uma massa amorfa, inapta a tomar formas definidas por si no jogo das relações sociais. Cabe ao Estado organizar os atores sociais. O conflito social tem de ser administrado, controlado ou eliminado pelo Estado. “[...] não se pretende a eliminação do conflito e a integração social pela erradicação de toda forma de desigualdade e poder, mas sim através da coerção organizada”.7 3. Para a viabilização desse projeto, o Direito do Trabalho foi o instrumento privilegiado. A concepção corporativista de organização sindical começou a ser implantada pelo Decreto 19.770, de 19.3.1931. O art. 5º prescrevia: “[...] os sindicatos que forem reconhecidos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio serão considerados, pela colaboração dos seus representantes ou pelos representantes das suas federações e respectiva confederação, órgãos consultivos e técnicos, no estudo e solução, pelo governo Federal, dos problemas, que, econômica e socialmente, se relacionarem com os seus interesses de classe” [sem grifo no original]. Assim, o sindicato depende de reconhecimento do Estado; com ele deve colaborar no encaminhamento dos problemas econômicos e sociais, na condição de órgãos consultivos e técnicos. Entre outras coisas, o decreto estabelecia a aprovação dos Estatutos pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; exigia relatórios periódicos sobre acontecimentos sociais, finanças do sindicato e alterações no quadro de associados. A filiação a sindicatos internacionais só poderia ocorrer depois de ouvido o Ministério. Previa ainda a presença de delegados do Ministério nas assembléias, para verificar a ocorrência de irregularidades. Depois se editou o Decreto 24.694, de 12.7.1934. Segundo Magano, “a análise Citado por MORAES FILHO, op. cit., p.132. Citado por MORAES FILHO, op. cit., p.133. 7 FORJAZ, Maria Cecília Spina. Tenentismo e Forças Armadas na Revolução de 30. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1988. p.78. 5 6 250 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 do Decreto 24.694/1934 revela que, com a sua edição, cuidou-se de preencher alguns claros do Decreto 19.770/1931, como os relativos às regras de administração interna do sindicato e, eventualmente, de lhe aparar uma ou outra rebarba, como aquela da presença permanente de um delegado do Ministério nas assembléias sindicais, com a incumbência de elaborar relatórios trimestrais sobre irregularidades encontradas”.8 Este decreto era flagrantemente inconstitucional. A Constituição Federal de 1934, no artigo 120, prescrevia: “Os sindicatos e as associações profissionais serão reconhecidos de conformidade com a lei. Parágrafo único – A lei assegurará a pluralidade sindical e a completa autonomia dos sindicatos”. Ocorre que o Decreto 24.694 eliminava qualquer possibilidade de autonomia. O surpreendente é que o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade do decreto. A implantação do corporativismo no plano das relações de trabalho é concluída com o Decreto-lei 1.402, de 5.7.1939. O Decreto é coerente com a Constituição de 1937, que havia convertido o corporativismo em regime oficial.9 O artigo 138 da Constituição de 1937 era uma cópia fiel da cláusula III da Carta del Lavoro: “Art. 138 – A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de produção para que foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções delegadas do poder público”. Em função dessa subordinação total ao Estado, o Decreto 1.402/1939 previa registro obrigatório das associações profissionais, a formalidade de inscrição prévia dos candidatos, acompanhamento do processo eleitoral pelo Ministério do Trabalho, instituição do controle sobre a gestão financeira, o poder de cassação da carta sindical pelo Estado. O Decreto ainda elegeu a localidade como regra geral para a determinação da base territorial e consagrou o princípio da unicidade sindical no art. 6º: “Não será reconhecido mais de um sindicato para cada profissão”.10 Impedia-se, dessa forma, a existência de sindicatos fortes, autônomos e livres, porque limitados territorialmente e amarrados por uma unidade imposta pelo Estado. MAGANO, Octávio Bueno. Organização sindical brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. 100. No art. 140 da Cons ituição de 1937 se lia: “Art. 140 – A economia da produção será organizada em corporações e estas, como entidades representativas das forças do trabalho nacional, colocadas sob a assistência e proteção do Estado, são órgãos deste e exercem funções delegadas de poder público”. Assim, no plano constitucional, os sindicatos são considerados órgãos do Estado, devendo com este colaborarem para a realização da política social e econômica, recebendo, como contrapartida, assistência e proteção. 10 Oliveira Viana justificou desta forma o teor do art. 6º: “Na verdade, se admitirmos os sindicatos múltiplos, livres e autônomos fora do controle do Estado, não representando senão os interesses profissionais dos seus associados, será impossível o exercício, pelo chefe da Nação, dos poderes que lhe são conferidos no art. 73 (da Constituição), quando quisesse, porventura, submeter as nossas atividades produtoras a uma determinada polí ica econômica. Para que uma política econômica nacional possa ser orientada pelo Estado – é óbvio – faz-se mister que o governo tenha poder para fazer chegar essa orientação às categorias de produção o que só seria possível com o sindicato integrado no Estado, controlado por ele, partilhando da autoridade deste para os efeitos da direção e disciplina interna da própria categoria. Ora, isto (...) só seria possível com o sindicato único, elevado à categoria de pessoa jurídica de direito público”. Citado por Magano, op. cit., p.110. 8 9 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 251 O sindicato, como órgão de colaboração do governo, transformou-se em “correia de transmissão”. Do governo recebia instruções; da categoria profissional reivindicações. Transformou-se em instrumento orientado por premissas das quais não podia dispor, porque lhe eram impostas pelo Estado (heteronomia estatal). Eliminou-se qualquer possibilidade do sindicato como agente autônomo, livre, independente, com capacidade de negociar os interesses de seus representados. Conforme Magano, “não há, assim, exagero em se afirmar que o modelo corporativista de sindicato, instituído pelo Decreto-lei 1.402/1939, foi o de um sindicato deformado, em que os objetivos reivindicatórios esmaeceram-se em benefício da exaltação dos assistenciais, tudo como parte da estratégia de se amortecerem os conflitos de classe, condição considerada necessária para o próprio sucesso do corporativismo”.11 4. A forma autoritária de organização sindical – “[...] a necessidade de reconhecimento do sindicato pelo Estado, a natureza pública das funções sindicais, o prévio enquadramento sindical elaborado pelo Estado, o princípio do sindicato único, a contribuição sindical, a intervenção do Estado e o poder punitivo sobre os sindicatos [...]”12– gerou conseqüências nefastas ao movimento dos trabalhadores, em especial, e também à sociedade brasileira, em geral. Conseqüências ainda hoje verificadas, mesmo a Constituição Federal de 1988 tendo positivado a liberdade e a autonomia sindicais. Em função desse modelo implantado por Getúlio Vargas, via legislação, o movimento sindical sempre esteve às voltas com a crise de representatividade de seus dirigentes, com credibilidade muito abaixo do desejável, com a multiplicação e atomização das entidades sindicais e baixíssimo índice de sindicalização. A existência da contribuição sindical obrigatória produziu, por décadas, acomodação dos dirigentes sindicais, porque, com a garantia de recursos financeiros, não se preocupavam em sindicalizar os trabalhadores. Tendo a Justiça do Trabalho para resolver conflitos trabalhistas, os sindicalistas pouco se empenhavam em mobilizar a categoria profissional; priorizavam o ajuizamento do dissídio em detrimento da negociação direta com os empregadores. A atividade sindical reivindicatória orientava-se por uma concepção economicista. Com dirigentes sindicais fracos, atrelados ao Estado, acomodados, os trabalhadores, até o final da década de 70, desconheceram sua força, seu potencial enquanto sujeito coletivo, sua capacidade de intervenção transformadora na sociedade. O modelo corporativista induziu os dirigentes sindicais e os trabalhadores olharem apenas para as questões específicas, desconsiderando as questões gerais da sociedade brasileira. A Era Vargas, mais do que moldar a organização sindical, por meio do Direito do Trabalho, oportunizou a criação de uma cultura sindical não democrática, porque não estimulava a participação dos trabalhadores em suas entidades, e não criativa, porque altamente burocrática. Ainda hoje encontram-se em todas as partes do Brasil sindicalistas reprodutores da cultura sindical da Era Vargas. bidem, p.118. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho, relações individuais e coletivas de trabalho. 9. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p.52. 11 12 252 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Do ponto de vista das relações trabalhistas, consubstanciada no Direito do Trabalho, este é um dos legados negativos da Era Vargas: a cooptação das classes trabalhadoras e seus representantes, obstaculizando a liberdade e a autonomia, condições necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade democrática. Em que pese o desenvolvimento de um projeto de sindicalismo autônomo, livre e independente, a partir do fim da década de 70, e o avanço representado pela Constituição Federal de 1988, o ajuste de contas com a Era Vargas ainda não foi finalizado. 5. Não obstante a herança negativa antes apontada, a Era Vargas também merece reconhecimento por aquilo de positivo que fez. Segundo Faria, “a virtude do projeto getulista [...] assentou-se numa concepção de cidadania ‘substantiva’ bem distinta da cidadania formal clássica do Direito Público; trata-se de uma ‘cidadania regulada’, cujas raízes não estavam propriamente baseadas num código de valores políticos, mas, isto sim, num sistema de estratificação ocupacional, definido por normas que reconheciam formalmente certas profissões”.13 Para regulamentar o mercado de trabalho – o que na verdade favoreceu muito mais o capital – a legislação acolheu uma série de direitos reivindicados pelos trabalhadores desde o início do século XX. O ápice desse processo de reconhecimento legal de direitos foi a CLT (DecretoLei n. 5.452, de 1º de maio de 1943). Segundo Carrion, “as acusações dirigidas à CLT são, no fundamental, injustas, enquanto ela foi uma alavanca que introduziu direitos e mecanismos de aplicabilidade em diversos recantos do País e em categorias profissionais sem qualquer espírito ou experiência de aglutinação e capacidade de resistência. A afirmação de que é um instituto legislativo de origem fascista é inverídica quanto aos capítulos referentes ao direito individual, e somente pode ser aceita no que concerne à organização sindical e ao Poder Normativo da Justiça do trabalho que contraria a livre negociação”.14 Vale dizer: no plano do direito individual do trabalho o projeto getulista representou um avanço. Como já mencionado, até 1930 predominava o liberalismo econômico puro, do tipo clássico. Os conflitos sociais eram de competência da polícia. A questão social era uma questão de polícia. O que revela que a defesa do liberalismo político não passava da retórica. Assim, do ponto de vista da cidadania, mesmo que regulada e claudicante, o getulismo teve méritos. Como afirma Forjaz, “[...] no Brasil o simples reconhecimento da questão operária assumiu caráter inovador”.15 Como já se disse, antes ela era tratada como uma questão de polícia. Passou a ser tratada como uma questão de interesse do Estado, em sentido mais amplo, e de forma mais positiva, mais construtiva, reconhecendo certos direitos de natureza social e econômica, embora ignorando os de natureza política. FARIA, op. cit., p.28-29. CARRION, Valen in. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 21. ed. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 1996. p.18. 15 FORJAZ, op. cit., p.50. 13 14 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 253 E mais. Não se pode esquecer que na Era Vargas houve crescimento econômico sustentável. Foram criadas as condições para a modernização econômica do país, que produziria um desenvolvimento nas décadas seguintes. É o que os economistas chamam modelo desenvolvimentista. Uma das objeções ao governo Getúlio Vargas é a de não ter reconhecido direitos aos trabalhadores rurais a exemplo do que fez com os urbanos. Ocorre que a oligarquia rural deu forte apoio à Revolução, principalmente em estados do Nordeste, do Sul e em Minas Gerais. A hipótese é que Getúlio Vargas temeu desagradar seus aliados. No entanto, isso não é suficiente para refutar a tese de que o governo Vargas representou um progresso em matéria de legislação social e trabalhista em relação ao período que o precedeu. 254 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 A concretização da justa tributação pela capacidade contributiva Andrea Nárriman Cezne Marina Furlan RESUMO O presente trabalho está inserido no campo de estudo do direito tributário e do direito constitucional. São trabalhados princípios inseridos na área dos direitos fundamentais do contribuinte, especificamente a capacidade contributiva e a igualdade tributária. Discute-se a utilização de critérios para fundamentar a justa tributação, através da análise do princípio da capacidade contributiva. O princípio demonstra-se adequado para encontrar o ponto de equilíbrio entre o pagamento de tributos e a capacidade econômica que cada indivíduo possui. A análise realizada é especificamente doutrinária e jurisprudencial. Trata-se dos elementos que compõe a aplicação da disposição constitucional inserta no art. 145, § 1º da CF/88. Pode-se verificar que são possíveis várias definições do princípio da capacidade contributiva, ressaltando-se alguns elementos comuns entre esses conceitos. Há princípios e garantias que se relacionam diretamente com a capacidade contributiva, como a solidariedade e a justiça fiscal. Por fim, observa-se a dificuldade de aplicação do princípio da capacidade contributiva conjuntamente com a justiça tributária no sistema tributário brasileiro e a necessidade de sua plena efetivação. Palavras-chave: Capacidade contributiva. Sistema tributário. Direitos fundamentais. Igualdade. Solidariedade. The fair tax law achievement through contributive capacity ABSTRACT The present paper inserts in tax law and constitutional law area. Principles which are worked here include fundamental rights of taxpayers, specific contributive capacity and tax equality. We discuss the using of standards to make a fair tax policy through contributive capacity principle. The principle shows appropriate to find the balance point between tax paying and the economic capacity which each individual owns. The analysis made is specific doctrine and jurisprudence. We studies the elements that composes the application of the Constitutional precept inserted in the article 145,§ 1º of CF/88. We verify that several definitions are possible to the contributive capacity principle, emphasizing some common elements among these concepts. There are principles and guaranties that relates directly to contributive capacity as solidarity and tax fairness. At the end, we can see the difficulty of applying the contributive capacity principle conjunctly to tax fairness in tax law Brazilian system and its plain effective application necessity. Keywords: Contributive capacity. Tax system. Fundamental rights. Equality. Solidarity. Andrea Nárriman Cezne é Doutora (UFRGS). Professora da UNIFRA (Santa Maria-RS) e do PPGDIR e do Curso de Direito da ULBRA Canoas. E-mail: [email protected] Marina Furlan é advogada. Mestranda em Direito (PPGDIR – ULBRA Canoas). Professora do Centro Universitário FEEVALE. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.255-268 jul./dez. 2008 1 INTRODUÇÃO O Sistema Tributário é movido pela cobrança de tributos por um lado, e do outro, pela busca da justa tributação, levando em consideração as diferenças presentes na sociedade. Nesse sentido, pode-se afirmar que o aumento da carga tributária, sem a efetiva observância da capacidade contributiva do cidadão-contribuinte, cria uma situação de oposição de interesses. Para discutir o desenvolvimento de um caminho para a solução desse dilema, será estudada a idéia de justiça fiscal, dentro do sistema tributário brasileiro, especialmente trazendo para o contexto de criação da Constituição Federal de 1988. Dentro dessa lógica, é necessário definir de que forma a tributação possa ser justa, num cenário de desigualdades sociais? Nesse sentido, a efetivação da disposição inserta no art. 145, § 1º da Constituição Federal, que reinsere o princípio da capacidade contributiva em nosso texto constitucional, pode ser a resposta a esse questionamento. Assim, serão buscados elementos para o desenvolvimento da idéia de igualdade entre os indivíduos, que pode ser considerado o pressuposto para a aplicação da capacidade contributiva. Por fim, faz-se uma correlação entre a justiça tributária e utilização do princípio da capacidade contributiva, fazendo uma análise do art. 145, § 1º da Constituição Federal de 1988. 2 A APLICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMO REFERENCIAL PARA A JUSTA COBRANÇA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO 2.1 O sistema tributário e a justiça O Estado, para financiamento de seus objetivos, necessita da cobrança de tributos. Contudo, a maioria da população entende que a exigência de tributos representa uma injusta apropriação da renda, sem falar que a impressão que se tem é que o administrador público sempre é um mau gestor das receitas arrecadadas (SCAFF, 2006, p.100). Contudo, Sacha Calmon, ao definir a competência tributária prevista na Constituição Federal, afirma O poder de tributar é exercido pelo Estado por delegação do povo. O Estado, ente constitucional, é produto da Assembléia Constituinte, expressão básica e fundamental da vontade coletiva. A Constituição, estatuto fundante, cria juridicamente o Estado, determina-lhe a estrutura básica, institui poderes, fixa competências, discrimina e estatui os direitos e as garantias das pessoas, protegendo a sociedade civil. (COÊLHO, 2003, p.37) 256 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Sabe-se que definir o ponto de equilíbrio entre a cobrança de tributos e a proteção individual do contribuinte é um tema que há muito traz discussões, mas como assevera Casalta Nabais: “É o estado fiscal que paga a conta do estado social” (NABAIS, 2004, p.191). Desta forma, ressaltam Murphy e Nagel (2005, p.16), há muito se reconhece que o sistema tributário tem de levar em consideração a moralidade política ou justiça. Todo aquele que defende um sistema tributário que seja simplesmente “o melhor para o crescimento econômico” ou “o mais eficiente” tem de fornecer não somente uma explicação de por que o sistema de sua predileção tem essas virtudes, mas também um argumento de moralidade política que justifique a busca do crescimento ou da eficiência sem que se levem em conta outros valores sociais. Sidou ressalta que essas considerações já aparecem de forma inicial em Adam Smith, que ao expor seus quatro princípios para a tributação – eqüidade, certeza, conveniência e economia – agregava a idéia de que os cidadãos deviam pagar impostos proporcionalmente a suas possibilidades (SIDOU, 1978). Assim, o Estado deve criar normas tributárias com finalidade financeira (de arrecadação), mas garantida a justiça fiscal, através de normas com finalidade social, diante das necessidades de amparo à sociedade (ZILVETI, 2004, p.125). Mas definir justiça tributária é uma questão bastante complexa, dentro do quadro de diferenças sociais em que se vive. Contudo, a Constituição brasileira expressamente prevê a necessidade de promoção do equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do País, por meio de intervenção no domínio privado, fazendo uso da tributação para esse fim, conforme previsto no art. 151, inciso I. Ou seja, o dispositivo indicado concretiza o sentido de justiça tributária para equilibrar, no campo social, as desigualdades regionais. Pode-se observar aí, uma aplicação concreta que a constituição faz sobre o tema da isonomia tributária. A permissão de diferenças somente se dá mediante justificações valorativas, tanto em relação ao tratamento tributário de diferentes regiões, como no caso do tratamento tributário de diferentes contribuintes (expressamente previsto no art. 150, inciso II, da CF/88). O ônus argumentativo aumenta à medida que se abrem diferenciações. Referida concepção de justiça social, que deve ser aplicada no tocante à diminuir as desigualdades, decorre do modelo de Estado adotado pela Constituição Federal de 1988, qual seja, o Estado Democrático de Direito. Segundo Yamashita Em outras palavras, o adjetivo ‘democrático’ explicita no próprio princípio constitucional do Estado de Direito material (art. 1º, ‘caput’ da CF/88) onde está o princípio do Estado Social, verdadeira norma jurídica em prol da solidariedade. (YAMASHITA, 2005, p.347) Em outras palavras, pode-se afirmar que o Estado ‘Democrático’ de Direito consiste no princípio do Estado de Direito temperado pelo princípio do Estado Social, o que se pode notar ao longo de toda a Constituição Federal, e inclusive, já em seu preâmbulo. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 257 Assim, tomando essas considerações sobre Sistema Tributário, Estado Democrático de Direito e Justiça, será feita uma análise de como o princípio da capacidade contributiva poderá ser utilizado para proporcionar a igualdade material tributária. 2.2 A capacidade contributiva como uma idéia igualitária Trabalhar com um conceito sobre o sistema jurídico tributário exige uma reflexão própria sobre seu contexto específico. A igualdade na tributação, de acordo com Tipke: (...) deve ser entendida em primeiro lugar como generalidade ou universalidade da tributação. Em outras palavras: que todos os indivíduos ‘tributariamente’ capazes de contribuir devem ser tributados sem consideração de sua pessoa; que devem ser tributadas as unidades econômicas sem consideração de sua forma jurídica; que, ademais, também para determinados grupos de poder do Estado (como deputados, funcionalismo, clero, nobreza, etc.) não deve haver nenhum privilégio. (TIPKE, 1984, p.518) É antiga a idéia de que a justiça e a igualdade apresentam uma profunda ligação. Avelino ressalta conhecida afirmação de Aristóteles (então se o que é injusto é desigual, o que é justo é igual) em que já se dispunha como sinônimos a justiça e a igualdade (AVELINO, 2005, p.252). Embora teoricamente clara, pode-se questionar quais os reflexos do preceito no sistema jurídico. Desta forma, deve-se verificar qual o conteúdo do preceito, no sentido de sua aplicabilidade. Kelsen contrapõe-se a esta fórmula, questionando-a, exigindo ponderação sobre o significado prático do conceito: Além disso, com todo o direito, interpretará o princípio da igualdade no sentido de que somente iguais devem ser tratados igualmente. Isso significa, contudo, que a questão decisiva – o que é igual? – não é respondida através do sistema denominado princípio da igualdade. Portanto, toda e qualquer diferença poderá ser considerada essencial no tratamento dos subordinados à lei por uma ordem jurídica positiva e ser, por isso, a base de um tratamento diferenciado, sem que, com isso, essa ordem jurídica entre em contradição com o princípio da igualdade (KELSEN, 2001, p.15). Já John Rawls (RAWLS, 2000, p.14), ao analisar os critérios de justiça, parte do princípio que todos os cidadãos são livres e moralmente iguais (abstratamente considerados). Com efeito, ele concluirá que as desigualdades somente devem existir desde que melhorem a condição dos menos favorecidos, providenciando que tais desigualdades sejam consistentes com a liberdade e as justas oportunidades: Se a base tributária é a renda obtida de fato, a eqüidade de se cobrar mais imposto dos que tem mais renda pode ser defendida por um raciocínio simples: os que têm mais dinheiro têm mais capacidade de contribuir. Embora pareça perfeitamente plausível, essa idéia não deixa de ser ambígua. Há pelo menos dois sentidos diferentes segundo os quais se pode dizer que o rico tem mais capacidade contributiva que o pobre. 258 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 De acordo com o princípio da igualdade de sacrifícios, o justo esquema tributário distingue os contribuintes de acordo com sua renda e pede mais dos que têm mais, de modo a garantir que cada contribuinte arque com a mesma perda do bem-estar – ou seja, de modo que o custo real, e não o custo monetário, seja o mesmo para todos (MURPHY e NAGEL, 2005, p.34) Na obra de Dworkin (2001) percebe-se a eleição da igualdade como princípio jurídico fundamental, que conduz à possibilidade de equilíbrio entre os direitos e a justiça, entre a igual distribuição de bens e o direito a igual tratamento quanto às decisões políticas sobre tais bens. Essa discussão desenvolveu-se na jurisprudência da Suprema Corte Argentina, analisando-se o contexto da igualdade tributária. A orientação da Suprema Corte ficou assim resumida: 1 A igualdade perante a lei consiste em dever a lei ser igual para todos aqueles que se encontrem em situações idênticas e na proibição de estabelecer exceções ou privilégios tais que excluam, a favor de um, aquilo que é imposto a outros em idênticas circunstâncias. 2 A existência de desigualdades naturais justifica a criação de categorias de contribuintes sujeitos a diferente tratamento fiscal sempre que ocorram as seguintes circunstâncias: a) todos os contribuintes compreendidos na mesma categoria devem ter idêntico tratamento; b) a classificação em diversas categorias deve encontrar fundamento racional em diferenças reais; c) a classificação deve excluir toda a discriminação arbitrária, injusta ou hostil contra determinadas pessoas ou categorias de pessoas; d) a diferença deve comportar uma justa igualdade, sob o aspecto eqüitativo; e) a diferença deve respeitar a uniformidade e a generalidade do tributo. (UCKMAR, 1999, p.68.) Mas a fórmula da capacidade contributiva tem significado mais elevado e importante, na medida em que reafirma o princípio ou preceito da igualdade de posições dos cidadãos, diante do dever tributário de prover às necessidades da coletividade (UCKMAR, 1999, p.84). Segundo a Corte Constitucional italiana, a previsão contida no art. 53 constitui pressuposto para aplicar a mesma imposição tributária perante a mesma manifestação da capacidade contributiva. Desta forma, da violação desta estrutura decorre declaração de inconstitucionalidade a) inconstitucionais as normas que, para fins do imposto sobre a renda das pessoas físicas (d.p r.n. 597, de 29.9.73), sancionavam a assim chamada cumulação de rendimentos dos cônjuges que não sejam legalmente e efetivamente separados (decisão 179, de 14.7.1976); b) inconstitucionais as normas que, para fins de imposto comunal sobre acréscimos de valor dos imóveis (d.p r. n. 643, de 26.10.1972), apesar de sujeitar o tributo aumentos de valor formados em longos períodos de tempo (até mesmo dezessete anos ou mais), ‘não previam correções adequadas à diversidade dos períodos de Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 259 formação e isto para o fim de obviar as conseqüências nitidamente iníquas que, no longo período, decorreriam de uma mais ampla variação do parâmetro monetário” (decisão n. 126, de 8.11.1979); c) inconstitucionais as normas que, para fins de imposto local sobre rendimentos (d.p r. n. 599, de 29.9.1973), excluíam do tributo somente os rendimentos de trabalho assalariado e não também os rendimentos de trabalho autônomo, não equiparáveis a rendimentos de empresa (decisão n. 42, de 26.3.1980). (UCKMAR, 1999, p.86) O Supremo Tribunal Federal, ao analisar limitações à opção pela tributação pelo SIMPLES, analisou a questão da razoabilidade da discriminação, conforme voto do Ministro Maurício Correa, no seguinte trecho: Conseqüentemente, a exclusão do “Simples”, da abrangência dessas sociedades civis, não caracteriza discriminação arbitrária, porque obedece critérios razoáveis adotados com o propósito de compatibilizá-los com o enunciado constitucional. Não há falar-se, pois, em ofensa ao princípio da isonomia tributária, visto que a lei tributária – e esse é o caráter da Lei nº 9.317/96 – pode discriminar por motivo extrafiscal entre ramos de atividade econômica, desde que a distinção seja razoável, como na hipótese vertente, derivada de uma finalidade objetiva e se aplique a todas as pessoas da mesma classe ou categoria. A razoabilidade da Lei nº 9.317/96 consiste em beneficiar as pessoas que não possuem habilitação profissional exigida por lei, seguramente, as de menor capacidade contributiva e sem estrutura bastante para atender a complexidade burocrática comum aos empresários de maior porte e aos profissionais liberais. Essa desigualdade factual justifica tratamento desigual no âmbito tributário, em favor do mais fraco, de modo a atender também à norma contida no § 1º do art. 145 da Constituição Federal, tendo-se em vista que esse favor fiscal decorre do implemento da política fiscal e econômica, visando o interesse social. Portanto é ato discricionário que foge ao controle do Poder Judiciário, envolvendo juízo de mera conveniência e oportunidade do Poder Executivo. (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.643-1/DF. Relator: Min. Maurício Correa. Diário da Justiça, 14 mar. 2003. Grifo nosso) Logo, proibir que o sistema tributário seja usado como meio de discriminação injusta é diferente de proibir indistintamente que os que ganham o mesmo paguem impostos desiguais, desde que os critérios utilizados sejam fundados em características tais como a renda, o patrimônio, e as atividades econômicas do contribuinte, que demonstre a existência de diferenciação. 260 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 2.3 A aplicação da capacidade contributiva para a busca da justa tributação Tratando-se de um princípio, cuja carga valorativa é inegável, as discussões em torno do seu sentido nos remetem inevitavelmente à questão da justiça e a relação desta com o direito (FERRAZ JÚNIOR, 1990, p.53-54): É claro que a noção de capacidade contributiva é muito vaga e foi interpretada de diferentes maneiras. Eis uma das primeiras ambigüidades: acaso ela se refere à capacidade das pessoas de pagar impostos em vista de sua situação econômica atual – dadas as decisões que tomaram em sua vida – e a renda e a riqueza que agora possuem? Ou se refere à capacidade contributiva em vista das decisões que poderiam tomar e, portanto, da renda e da riqueza possivelmente maiores que teriam a capacidade de obter? (MURPHY e NAGEL, 2005, p.29) Historicamente no Brasil, o princípio da capacidade contributiva somente surge na Constituição Federal de 1946, art. 202, e estava assim escrito: os tributos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Em 1988, art. 145, § 1º, assim ficou previsto: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ressalte-se a crítica de Tércio Sampaio Ferraz sobre a modificação do texto do princípio: Ou seja, se na fórmula de 1946 era possível entender a norma que estabelecia a exigência de graduação dos tributos à capacidade contributiva como uma norma vinculante para o legislador, na fórmula de 1988, a norma passa a ter um caráter programático. [...] Na Constituição de 1946, a imposição do princípio da capacidade contributiva tinha sentido da justiça como: a cada um segundo suas obras. [...] Já na Constituição de 1988, o princípio da capacidade contributiva tem o sentido do preceito material de justiça enquanto: a cada um conforme suas necessidades. Pressupõe-se, portanto, a liberdade positiva de cada um ver realizadas as condições de sua participação nos benefícios sociais, cabendo ao Estado a tarefa de proporcioná-las na medida do possível. (FERRAZ JÚNIOR, 1990, p.57) Com a previsão da CF de 1946, o legislador ficava vinculado numa posição positivamente articulada, na medida em que não podia configurar-lhes sentidos e objetivos, os quais já estavam configurados pela Constituição. Por outro lado, na CF de 1988, a redação vincula negativamente o legislador, na medida em que este tem que articular o princípio com o interesse público, desde que não o faça em sentido oposto ao definido na Constituição. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de vincular a interpretação atual um Estado visto como concretizador de políticas públicas e sociais. Diferentes autores distinguem a capacidade econômica objetiva (ou absoluta) e subjetiva (ou relativa ou pessoal). A exemplo, definição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior: Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 261 Do ponto de vista objetivo, a capacidade econômica somente se inicia após a dedução dos gastos à aquisição, produção, exploração e manutenção da renda e do patrimônio. [...] Ou seja, pode-se falar em uma capacidade econômica objetiva, que o legislador tem o dever de buscar, como a renda líquida profissional, ou o patrimônio líquido. [...] Do ponto de vista subjetivo, a capacidade econômica somente se inicia após a dedução das despesas necessárias para a manutenção de uma existência digna para o contribuinte e sua família. [...] A capacidade econômica subjetiva corresponde a um conceito de renda ou patrimônio líquido pessoal, livremente disponível para o consumo e, assim, também para o pagamento de tributo. (FERRAZ JÚNIOR, 1990, p.693) Várias definições sobre capacidade contributiva podem ser realizadas, sendo que alguns critérios podem ser considerados quase como unânimes. Na análise de Giardina e Ataliba (1988, p.154), observam-se os seguintes quesitos comuns entre várias definições: a) designar-se o destinatário legal tributário; b) estabelecerem-se os critérios para substituição e solidariedade; c) fixarem-se os fundamentos da repercussão tributária; d) determinar-se a natureza específica dos tributos; e) apurar-se o cunho extrafiscal de certos tributos; f) dessumirem-se critérios vinculantes para o legislador, na qualificação da base de cálculo; g) inferirem-se parâmetros para o legislador estabelecer as alíquotas; e h) evidentemente, apurar-se a inconstitucionalidade do tributo com hipótese vazia, sem substância econômica. Pode-se afirmar que a capacidade contributiva está intrinsecamente relacionada com a necessária solidariedade que deve nortear uma sociedade. Por essa razão, autores como Moschetti sustentam que a solidariedade e a capacidade contributiva são dois aspectos de uma mesma realidade: A solidariedade entre os cidadãos deve fazer com que a carga tributária recaia sobre os mais ricos, aliviando-se a incidência sobre os mais pobres e dela dispensando os que estão abaixo do nível mínimo de sobrevivência. É um valor moral juridicizável que fundamenta a capacidade contributiva e que sinaliza para a necessidade da correlação entre direitos e deveres fiscais. (MOSCHETTI, 1993, p.6) Ao comentar o art. 53 da Constituição Italiana, que versa sobre a capacidade contributiva, Enrico de Mita afirma que 262 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Ora, a Constituição estabelece dois limites ao poder de tributar: a) um caráter substancial, estabelecido pelo art. 53, que, afirmando que ‘todos estão obrigados a participar das despesas públicas na proporção de sua capacidade contributiva’, estabelece o fundamento e o limite da atividade impositiva, no sentido de que, por um lado, não pode haver tributação sem capacidade contributiva e, por outro lado, não se pode exigir de um indivíduo uma contribuição superior ao que é admissível razoavelmente por sua capacidade contributiva [...]. (MITA, 2005, p.223) Mas a capacidade contributiva não se esgota na solidariedade, senão que se justifica também pela consideração do benefício na acepção de que o pagamento do tributo não deve ser exigido sem a contrapartida do Estado, em termos genéricos, pela garantia dos direitos fundamentais e sociais (MITA, 2005). É preciso não se perder de vista o mercado e o equilíbrio entre ofertas do poder público e das empresas privadas e do tamanho do Estado (TORRES, 1998). Já Moschetti, no seu livro “Il principio di capacita contributiva”, faz uma co-relação entre o dever fundamental de pagar tributos, e o princípio da capacidade contributiva como limite a este dever O princípio da capacidade contributiva exprime uma exigência de justiça fiscal que é preciso harmonizar com os valores constitucionais. Antes de qualquer outra coisa, visto que o art. 53 da Constituição, exprime um particular dever de coletividade (“Todos estão obrigados”), isso ingressa no âmbito dos ‘deveres inderrogáveis de solidariedade’, previstos com disposição geral no art. 2º da Constituição. [...] O dever tributário pode muito bem ser qualificado como dever de solidariedade econômica que contribui diretamente para o bem-estar econômico da coletividade e, indiretamente, também para o social e político. (MOSCHETTI apud MITA, 2005, p.229) A questão principal, para aplicação do princípio da capacidade contributiva, na busca por uma justa tributação, é como o legislador deve definir as hipóteses de incidência tributária. Giardino e Ataliba (1988, p.142), citando Ferreiro Lapatza, afirmam que é preciso distinguir claramente entre ‘pressuposto de fato’ ou, mais precisamente, seu aspecto objetivo, e ‘objeto’ do tributo. O resultado desta tentativa de identificar a capacidade contributiva como nexo de causalidade para o nascimento da obrigação tributária desemboca necessariamente no conceito de renda e sua manifestação, como reconhecem alguns autores. Assim, os índices diretos, como a posse de bens e a percepção de rendas têm mais identidade com o conceito de capacidade contributiva, enquanto a circulação de bens e consumo de riquezas seriam apenas manifestações parciais de capacidade contributiva (ZILVETI, 1998). Neste tópico, decisão do STF: Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 263 EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3o, da Lei no 7.940, de 20.12.1989, que considerou os auditores independentes como contribuintes da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. 3. Ausência de violação ao princípio da isonomia, haja vista o diploma legal em tela ter estabelecido valores específicos para cada faixa de contribuintes, sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada profissional. 4. Taxa que corresponde ao poder de polícia exercido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga improcedente. (ADI 453/DF. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 30/08/2006. Tribunal Pleno. Grifo nosso) Na visão hodierna, a consideração econômica serve para permitir afetar igualmente as capacidades contributivas iguais, e nesse sentido, serve o princípio da igualdade. Klaus Vogel conceitua esse argumento de justiça incluído no princípio da capacidade contributiva como a tarefa de distribuir a carga tributária entre os cidadãos de modo justo (LEHNER, 1998). Na decisão abaixo, foi analisada a questão da igualdade e da capacidade contributiva, entre empresas optantes pelo lucro real e presumido, no tocante às contribuições para o PIS/COFINS TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. DUPLICAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. A questão não é de inconstitucionalidade em tese das leis que estabeleceram os regimes não-cumulativos do PIS e da COFINS, mas da sua aplicação a caso concreto quando os seus efeitos implicam violação a princípios constitucionais. Pretendesse o legislador simplesmente aumentar as contribuições sobre o faturamento/receita, teria elevado as alíquotas anteriormente estabelecidas pelo art. 1º da MP 2.158-3/01 (0,65%) e pelo art. 8º da Lei 9.718/98 (3%). Não foi esta, contudo, a intenção. O estabelecimento dos regimes não-cumulativos visou, isto sim, a melhor distribuir a carga tributária ao longo da cadeia econômica de produção e comercialização de cada produto. Daí a elevação da alíquota associada à possibilidade de apuração de créditos compensáveis para a apuração do valor efetivamente devido. No caso específico da Autora, que tem por objetivo social principal a prestação de serviços, a submissão ao novo regime não-cumulativo implicou um aumento de mais de 100% no ônus tributário decorrente da incidência do PIS e da COFINS. Isso porque, como empresa prestadora de serviços, os créditos que pode apurar não são significativos. O acréscimo do ônus tributário, não corresponde a aumento da capacidade contributiva da Autora, que não teve alteração. Implica, ainda, tratamento relativamente aos demais contribuintes, sujeitos ou ao regime comum ou ao regime não-cumulativo em atividade econômica em que a apuração de créditos é significativa. 264 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 O critério de discriminação (regime de tributação pelo Imposto de Renda, se pelo lucro real ou não), no caso concreto, mostra-se falho e incapaz de levar ao resultado pretendido de distribuição do ônus tributário ao longo de uma cadeia de produção e circulação, comprometendo a própria função do regime não-cumulativo, o que evidencia violação não apenas à isonomia como à razoabilidade. Por fim, também cria obstáculos à livre concorrência, porquanto empresas dedicadas à mesma atividade que a Autora continuam submetidas ao regime comum, não tendo sido oneradas pelo advento do regime não-cumulativo. Direito da Autora de permanecer recolhendo as contribuições pelo regime comum (cumulativo) relativamente às suas receitas provindas da prestação de serviços e de compensar os valores pagos a maior. (Apelação Cível nº 2004.71.08.010633-8/RS. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Segunda Turma. Relator: Juiz Leandro Paulsen. Publicação: 26/4/2007) No caso em discussão, o relator entendeu que a diferenciação na tributação entre as empresas optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido, no tocante ao pagamento das contribuições para o PIS/COFINS, não ofendia o princípio da igualdade e da capacidade contributiva. Do voto do relator, Juiz Leandro Paulsen, ressalta-se alguns pontos específicos. A questão da isonomia entre contribuintes é analisada tendo em vista as diferenciações entre situações fáticas diversas. Neste sentido, verifica que a opção por regimes tributários diferentes pode ser vista como distinção suficiente para aplicação de alíquotas diversas. Conclui o relator que não estaria afrontado o princípio da capacidade contributiva tendo em vista dois principais argumentos: a aplicação de determinado regime jurídico seria decorrente de opção do próprio contribuinte por regime de tributação. Também se destaca a falta de prova de que havia ônus demasiado para a autora da ação, inviabilizando o exercício da atividade. Impondo-se uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua forma relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta apenas ao legislador, mas também ao intérprete da lei. Desta forma, encontram-se aqui ‘fundamentos de peso’ nas premissas que devem guiar sua interpretação das normas com finalidades arrecadatórias (LEHNER, 1998). Nesse sentido, pode-se dizer que o Imposto de Renda é o que mais fica vinculado a esse fundamento de peso, para qualificar a capacidade contributiva de cada um, cabendo ao aplicador da lei ter consciência do limite que a cobrança tributária pode alcançar. Conforme Ávila, O conceito de renda é construído a partir do postulado da coerência substancial. Desse postulado decorre o dever de analisar, de um lado, os princípios constitucionais fundamentais na sua concretização tributária (o princípio da igualdade, art. 5º, caput, e art. 150, II, a inviolabilidade da dignidade humana, o art. 1º, os direitos fundamentais de liberdade, o art. 1º, art. 5º, caput e incisos II, XXII, XXIII, e art. 150) e, de outro lado, os princípios gerais tributários previstos no Sistema Tributário Nacional (pessoalização dos tributos e capacidade contributiva, art. 145, Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 265 § 1º) e aqueles aplicáveis ao imposto sobre a renda (generalidade, universalidade e progressividade). O conceito de renda, apesar de não expressamente instituído, decorre de uma conexão entre direitos fundamentais, princípios constitucionais fundamentais e gerais e regras de competência. (ÁVILA, 2004, p.366) Assim, o princípio postula que a hipótese de incidência revele ou signifique riqueza do contribuinte (ATALIBA e GIARDINO, 1988, p.155). Estruturando os elementos da capacidade contributiva, Nabais destaca os seguintes atributos para se ter clara a noção de capacidade contributiva: [...] a capacidade contributiva abarca dois significados ou aspectos: por um lado, é vista como pressuposto, condição, fonte ou substrato da tributação e, por outro, como critério ou parâmetro da tributação. Como substrato ou pressuposto da tributação, a capacidade contributiva tem de basear-se na força ou potencialidade econômica do contribuinte, expressa na titularidade ou utilização da riqueza (ou do rendimento). [...] Como substrato da imposição, a capacidade representa o mínimo lógico exigível, que naturalmente não deixa de constituir um limite à arbitrariedade ou abuso do legislador fiscal, mas um limite que, por não ser expressão do princípio da capacidade contributiva enquanto critério ou parâmetro constitucional, não assume um papel autônomo no teste material dos impostos. (NABAIS, 2004, p.463) Dessa forma, pode-se dizer que o Estado Democrático de Direito necessita da tributação para atender seus objetivos, sendo que a solidariedade fiscal fundamenta o dever fundamental de pagar tributos. Por outro lado, referido dever tem como limitação a capacidade contributiva de cada um, o que deve ser mensurado através de critérios de justiça, para evitar que ocorram desigualdades no âmbito horizontal do princípio. Por fim, a renda ainda pode ser considerada como o pressuposto que melhor diferencia entre si os contribuintes que tenham a mesma capacidade econômica. 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS A justiça tributária é, por excelência, justiça distributiva. Na fina observação de Tipke, a justiça distributiva se concretiza como justiça contributiva (citado por TORRES, 1998, p.185). Logo, quando se fala em tributação, a forma de concretizar a justiça ainda é um desafio, na medida em que as necessidades estatais sempre são maiores do que as receitas obtidas mediante a cobrança de tributos. Além disso, sabe-se que a injustiça e a desigualdade ainda são fenômenos muito corriqueiros na sociedade, especialmente quando se fala em matéria fiscal, em países como o nosso, em desenvolvimento, considerando o Brasil como um dos campeões em desigualdade econômica e social. 266 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Entretanto, o dever fundamental de pagar tributos está no mesmo patamar dos direitos fundamentais, inserido dentro de uma lógica social, e não individual. Assim, pagam-se tributos, mesmo que o resultado não seja recebido diretamente por cada um individualmente, mas sim pela sociedade como um todo, pelo vínculo de solidariedade. Contudo, ainda existem várias dificuldades para conjugar a capacidade contributiva com a justiça tributária, especialmente porque há necessidade de uma interpretação mais aberta da previsão contida no art. 145, § 1º da CF/88. A vinculação do legislador e do administrador no princípio da capacidade contributiva deve ser baseada não somente como horizonte, mas como efetivação dentro do campo tributário. Especialmente porque é necessário tornar a sociedade brasileira mais igual e justa, sob pena da tributação não concretizar sua função de diminuir as desigualdades sociais e regionais. REFERÊNCIAS ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cléber. Intributabilidade das Correções Monetárias – Capacidade Contributiva. In: Princípios Tributários no Direito Brasileiro e Comparado – Estudos em Homenagem a Gilberto de Ulhôa Canto. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p.137-179. AVELINO, Pedro Buck. Princípio da solidariedade: Imbricações históricas e sua inserção na Constituição de 1988. Revista de Direito Constitucional e Internacional. v. 53. Ano 13, out./dez. 2005, p.227-269. ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. Saraiva: São Paulo, 2004. BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. Atual. Misabel Abreu Machado Derzi. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.643-1/ DF. Relator: Min. Maurício Correa. Diário da Justiça, [S.l.], 14 mar. 2003. ______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 453-1/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Gilmar Mendes. Requerente: Confederação Nacional das Profissões Liberais. Requerida: Comissão de Valores Mobiliários. Diário da Justiça da União, [S.l.], p.19, 16. mar. 2007. ______. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível nº 2004.71.08.010633-8/ RS. Segunda Turma. Relator: Juiz Leandro Paulsen. Apelante: Top Service Serviços e Sistemas Ltda. Apelada: União Federal (Fazenda Nacional). Diário do Estado da Justiça Federal, 26. abr. 2007. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. DERZI, Misabel. Pós-modernidade e Tributos: Complexidade, Descrença e Corporativismo. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética. N.º 100, jan. 2004, p.65-80. DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes. 2001. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 267 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Interpretação e Estudos da Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1990. KELSEN, Hans. O que é Justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001. LEHNER, Moris. Consideração Econômica e Tributação conforme a Capacidade Contributiva. Sobre a Possibilidade de uma Interpretação Teleológica de Normas com Finalidades Arrecadatórias. In: Direito Tributário – Estudos em Homenagem a Brandão Machado. Trad. Luís Eduardo Schoueri. São Paulo: Dialética, 1998, p.143-154. MITA, Enrico de. O princípio da capacidade contributiva. Trad. Roberto Ferraz. FERRAZ, Roberto (org.). Princípios e Limites da Tributação. São Paulo: Quartier Latin. 2005. MOSCHETTI, Franscesco. La Capacità Contributiva, Padova: CEDAM, 1993. MURPHY, Liam e NAGEL, Thomas. O mito da propriedade. Martins Fontes: São Paulo, 2005. NABAIS. Casalta, O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Almedina: Coimbra. 2004. RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000. SCAFF, Fernando Facury. O Jardim e a Praça ou a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito Tributário e Financeiro. In: Direito, Estado e Democracia – Entre a (in)efetividade e o imaginário social. Porto Alegre: Instituto Hermenêutica Jurídica, 2006, p.97-110. SIDOU, J. M. Othon. A Natureza social do tributo. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. TIPKE, Klaus. Princípio de Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário. In: Direito Tributário – Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. TORRES, Ricardo Lobo. Ética e Justiça Tributária. In: Direito Tributário – Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p.173-196. UCKMAR, Victor. Direito Constitucional Tributário. Trad. Marco Aurélio Greco. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1999. YAMASHITA, Douglas. Estado Democrático de Direito no Sistema Constitucional. In: Princípios Constitucionais Fundamentais – Estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: Lex, 2005. ZILVETI, Fernando Aurélio. Capacidade Contributiva e Mínimo Existencial. In: Direito Tributário – Estudos em Homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p.36-47. ______. Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: Quartier Latin, 2004. 268 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Primeiras observações sobre os efeitos da unificação das obrigações civis e mercantis no regime da liberdade contratual Gerson Luiz Carlos Branco RESUMO O artigo propõe que a unificação das obrigações civis e mercantis promoveu uma nova sistematização do Direito Contratual, mediante estruturas legais unitárias que produzem funcionalidades diversas. As regras unificadas não representam um único regime normativo, mas diversas funcionalidades, conforme sejam os modelos jurídicos celebrados no âmbito do Direito Empresarial, Direito do Consumidor ou no regime comum. Disso decorrem eficácias distintas, tendo em vista os diferentes reflexos da experiência social, ligada com fatos e exigências valorativas decorrentes dos diferentes âmbitos da vida econômica. Palavras-chave: Liberdade contratual. Funcionalização. Código Civil. Unificação das obrigações civis e mercantis. The first view under the unification of commercial and civil law in the Brazilian Civil Code and it’s effects under the contractual freedom ABSTRACT The paper proposes that the unification of the civil and commercial obligations has promoted a new systematization of Contract Law, through unitary legal structures that produce many features. The unified rules do not represent a single normative regime, considering that the many functionality, of the models as they are celebrated under Corporate Law, Consumer Law or under a common regime. Distinct effects are generated from that, havind in mind the different effects of the social experience, connected to facts and value demands from the many different scopes of economic life. Keywords: Contractual freedom. Functionality. Civil Code. Unification of civil and commercial law. 1 INTRODUÇÃO Este artigo busca estudar a nova conformação da liberdade contratual provocada pela unificação das obrigações civis e mercantis. A idéia de multifuncionalidade decorre Gerson Luiz Carlos Branco é professor do programa de Pós-Graduação (mestrado em Direito) da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas/RS. Doutor e Mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Advogado em Porto Alegre. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.269-289 jul./dez. 2008 da regulação legal unificada de vários contratos, entre eles do contrato de compra e venda, que mantém funcionalidades diversas conforme seja celebrado para instrumentalizar relações civis ou empresariais. O propósito deste texto é apresentar uma das faces da liberdade contratual, mediante a distinção entre “unificação do regime legal” das obrigações mercantis, “unificação sistemática do Direito Privado” e o respectivo significado de tais expressões. Tal propósito não serve para afirmar uma ou outra forma de unificação, mas para compreender o significado da “unificação do regime legal” mediante a transformação da liberdade contratual no contexto da “unificação sistemática do Direito Privado”. Trata-se de linhas iniciais para debater as razões históricas da sistematização do Direito Privado e sua importância para o regime vigente da liberdade contratual, que sob um mesmo regime legislativo, disciplinam tanto o Direito Civil quanto o Direito Empresarial. Segundo a lição de Bobbio, que é adotada neste artigo, a concepção de multifuncionalidade está relacionada com a análise da teleologia dos modelos jurídicos. Assim, uma estrutura que busca atingir determinados fins produz efeitos distintos quando é usada para alcançar outros. Por isso, os efeitos das disposições legais de um modelo jurídico incidentes sobre um suporte fático cujos fins são vinculados a operações econômicas típicas do Direito Empresarial produzem efeitos distintos da incidência das mesmas regras legais sobre a negócios da clássica relação jurídica do Direito Comum. A principiologia que informa essa estrutura legislativa é distinta, impondo um sentido diverso às disposições legais, já que o sistema de direito privado é orientado por princípios segundo valores que podem ser diferentes conforme a parte da “vida de relação” que estiver sendo disciplinada.1 Essa proposição suscita um problema prático, que é a aplicação das regras unificadas a partir da análise das diferenças e semelhanças da “vida de relação”.2 Para enfrentar esse problema prático, busca-se o norte da unificação sistemática, que foi o fenômeno da “comercialização do Direito Civil” e da utilização da “empresa como elemento determinante” da unificação legislativa.3 Essas circunstâncias levaram 1 Segundo Bobbio, sempre que se faz uma análise normativa e se busca a “função” de um determinado instituto, esta é feita através da identificação da sua “teleologia”: uma análise funcional busca descobrir “para que coisa o direito serve” e não “como é feito o direito.” BOBBIO, Norberto. Dalla struttura alla funzione. Milão: Edizioni di Comunità, 1977, p.63: “In parole povere, coloro che si sono dedicati alla teoria generale del diritto si sono preoccupati nolto di più sapere <come il diritto sia fatto> che <a che cosa serva>”. 2 A expressão “vida de relação” é de autoria de Emilio Betti. Sua melhor definição está no texto BETTI, Emilio. Negozio Giuridico. Novíssimo Digesto Italiano, na p.209. Betti compreende o direito posi ivo como a disciplina da “vida de relação”, mediante a adoção de normas que representam a solução de um conflito de interesses considerados contrapostos e comparativamente valorados na sua típica en idade social. O direito não é um conjunto de normas abstratas “arrancadas da vida social”, mas um conjunto de relações que ligam aos homens desenvolvimento da a ividade de cada um, relações unidas a interesses típicos ainda que em conflito, os quais se limitam reciprocamente. Nas instituições jurídicas e nas normas estão refletidas as instituições jurídicas como “en idades sociais historicamente determinadas’. A mesma definição está na obra de BETTI, Emílio. Teoria General de las Obligaciones – Tomo I. Madrid: Editorial de Derecho Privado, p 01 e 02. 3 Tratamos da matéria na obra BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Origens doutrinárias e interpretação da função social dos contratos no Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, no prelo. 270 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 à generalização de regras que eram próprias do Direito Empresarial, tais como a funcionalização dos modelos jurídicos, mas, por outro lado, foram responsáveis pela preservação da “convivência” de modelos baseados em esquemas paritários típicos das relações civis, com esquemas próprios das relações empresariais.4 2 DA INFLUÊNCIA DO DIREITO COMERCIAL SOBRE O DIREITO CIVIL E FORMAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL A comercialização do Direito Civil é um processo que começou a ser identificado no final do século XIX e esteve associado, fundamentalmente, ao processo de descentralização da forma de criação de novas regras para regulação das relações intersubjetivas. O Direito Civil sempre foi conhecido como um Direito ditado pelo Estado, imposto pelo príncipe, a quem sempre interessou conformar de uma ou outra maneira a organização e as formas de estruturação da vida privada.5 A centralização do processo de criação das normas de Direito Civil teve também um componente histórico de caráter político importante relacionado com a supremacia da lei e com a importância da proteção de direitos considerados “fundamentais” para o ordenamento jurídico, como a própria liberdade contratual e o direito de propriedade. Não foi sem propósito que os códigos liberais foram editados por governos fortes, como o caso do Código Civil Francês, que precisou da força de Napoleão para se tornar uma realidade e tendo servido como instrumento de consolidação dos resultados da revolução francesa, assim como a Alemanha e Itália somente tiveram seus códigos numa fase de sua vida política posterior à unificação e centralização administrativa.6 Ainda antes do advento da codificação, o Direito Civil sempre foi marcado pela centralização da criação de suas regras. Embora houvesse um papel para o costume, o seu 4 Embora não seja objeto direto de enfrentamento, deve-se indicar como exemplo o estudo realizado por FRADERA, Véra Jacob de. O valor do silêncio no novo Código Civil. ALVIM, Arruda (org.). Aspectos Controvertidos do Novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 569 – 583. Ao tratar sobre os “os usos, no Brasil, a sua relevância jurídica é ainda pequena, porque a nossa tradição é demasiado positivista. Contudo no âmbito do Direito comercial, a sua utilização é mais corrente e freqüente. Percebe-se aqui a proximidade entre Direito civil e comercial, separados apenas por uma diferença de mentalidade: maior autonomia na esfera comercial, enquanto no Direito civil existe ainda uma arraigada restrição ao que não for estritamente legalista”. p. 579. A visão de Vera Fradera é de extrema utilidade para análise em comento tendo em vista que trata-se de autora que após o Código Civil tem mantido uma séria e contributiva crítica ao Código Civil vigente, em especial sobre a noção de função social adotada, o que também pode ser visto no artigo FRADERA, Véra Maria Jacob de. O direito dos contratos no século XXI: a construção de uma noção metanacional de contrato decorrente da globalização, da influência regional e sob influência da doutrina comparatista. In: DINIZ, Maria Helena. O Direito Civil no século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003, p.547 – 570. 5 HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 1984, p.94 – 110. 6 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p.524 e ss., HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica europeia. Lisboa: Europa-América, 1997, p.66 e ss. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 271 reconhecimento sempre passou por processos de juridificação cujo controle era estatal, como é o caso das ordenações no Direito português 7 Por outro lado o Direito Comercial sempre teve outra forma de criação de suas regras, estas tinham como agentes as ações econômicas dos próprios comerciantes, que não só elaboravam as regras para disciplinar sua profissão, assim como eles próprios integravam os tribunais que julgavam exclusivamente as causas entre os comerciantes, eleitos entre seus pares.8 No sistema das fontes o Direito Civil era considerado como fonte subsidiária por força da disposição expressa do art. 121 do Código Comercial.9 O Direito Comercial, que nasceu como o conjunto de normas de uma atividade profissional, tinha fontes mais dinâmicas do que as fontes do Direito Civil. Embora a Lei Mercantil tenha assumido uma importância substancial após o advento da codificação, a sua estrutura aberta sempre permitiu um processo descentralizado de criação do direito, o que se dava fundamentalmente pela importância atribuída aos usos e costumes. O artigo 130 do Código Comercial era expresso ao determinar que “as palavras dos contratos e convenções mercantis devem inteiramente entender-se segundo o costume e uso recebido no comércio, e pelo mesmo modo e sentido por que os negociantes se costumam explicar, posto que entendidas de outra sorte possam significar coisa diversa”, disposição cujo significado é absolutamente o oposto do que foi adotado no artigo 85 do Código Civil de 1916, em que o critério voluntarístico era essencial para a definição do sentido do negócio jurídico. O artigo 131, nos incisos 1 e 4, também estabelecia como regra de interpretação dos contratos a boa-fé e os usos e costumes, mais precisamente o “costume do lugar”, 7 Uma análise detalhada da ampliação dos usos e costumes no Código Civil vigente é realizada por LUDWIG, Marcos de Campos. Usos e Costumes no Processo Obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. Nas páginas 115 a 148 de sua obra são apresentados os principais casos de “descentralização” a que se refere este trabalho mediante a valorização dos usos e costumes. Embora a perspectiva do livro apresente esse processo como tendo raízes na concepção de “Poder Social” a que se refere Miguel Reale e em seu “modelo hermenêutico”, a obra também enfrenta o fato histórico que entendemos central que foi a predominância do “espírito liberal” do Código Comercial de 1850, o que é tratado nas p.72 a 74. 8 O artigo 2º do Título Único das disposições a respeito “da administração da justiça nos negócios e causas comerciais”, da Lei n. 445, de 25 de junho de 1850, revogado pelo Código de Processo Civil de 1939, estabelecia que os Tribunais do Comércio seriam compostos em parte por comerciantes: “Artigo 2º. O Tribunal do Commerccio da capital do Império será composto de um presidente letrado, seis deputados commerciantes, servindo um de secretario, e tres supplentes, também commerciantes: e terá por adjunto um fiscal, que será sempre um desembargador com exercício effectivo na Relação do Rio de Janeiro. Os Tribunaes das províncias serão compostos de um presidente letrado, quatro deputados commerciantes, servindo um de secretario, e dous supplentes, também comerciantes: e terão por adjunto um fiscal, que será sempre um desembargador com exercício efec ivo na Relação da respectiva província”. “Ar igo 3º. Os presidentes e os fiscaes são da nomeação do Imperador, podendo ser removidos, sempre que o bem do serviço o exigir. Os deputados e os supplentes serão eleitos por eleitores commerciantes.”. A eleição dos integrantes do Tribunal do Comércio que eram comerciantes era realizada de dois em dois anos, mediante renovação da metade dos juízes representantes dos comerciantes, que tinham o mandato de quatro anos. O voto era facultativo a todos os comerciantes devidamente inscritos no registro do comércio, salvo os falidos ou condenados por fraude ou crime equivalente. VEIGA, Didimo Agapito da. O amigo e Conselheiro dos Commerciantes. Rio de Janeiro: Eduardo & Henrique Laemmert, 1873, p.358. 9 “Art. 121. As regras e disposições do direito civil para os contratos em geral são aplicáveis aos contratos comerciais, com as modificações e restrições estabelecidas neste Código”. 272 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 consagrando verdadeiramente o que chamamos de “ética da situação”.10 No mesmo sentido o artigo 133 do mesmo Código.11 Da mesma maneira o artigo 29112 do Código Comercial determinava que para resolver conflitos societários deve-se preferir os usos comerciais, ainda que existisse lei civil a respeito da matéria, não obstante o comando do artigo 121 do mesmo Código. Mesmo no período anterior à vigência do Código Comercial de 1850, o Direito Comercial brasileiro trazia normas que hoje são consideradas como novidade, tais como a obrigação de agir segundo a boa-fé e a necessidade de preservação do equilíbrio econômico do contrato.13 Uma análise dos antigos textos e doutrinas do Direito Mercantil leva à conclusão de que o novo Código Civil em certa medida recupera valores e conseqüentemente normas que foram vigentes em outra época, seja pela preservação da boa-fé14 ou pela necessidade de preservação da causa do contrato.15 O advento do Código Comercial de 1850, já carregado pela ideologia dos códigos napoleônicos, provocou certa modificação no direito contratual, para dar mais força à vontade e ampliar o papel da lei na solução dos conflitos.16 Mas, mesmo assim, as constantes referências legais aos usos e costumes, aos usos do lugar, uso e prática nos casos similares, permitiu ao Direito Comercial a mobilidade necessária para sua adaptação às transformações sociais, fato que influenciou o Direito Civil através da chamada “comercialização do Direito Civil”. 10 A respeito da ética da situação ver MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 11 “Artigo 133. Omitindo-se na redação do contrato cláusulas necessárias à sua execução, deverá presumir-se que as partes se sujeitaram ao que é de uso e prá ica em tais casos entre os comerciantes, no lugar da execução do contrato”. 12 “Art. 291. As leis particulares do comércio, a convenção das partes sempre que lhes não for contrária, e os usos comerciais, regulam toda a sorte de associação mercan il; não podendo recorrer-se ao direito civil para decisão de qualquer dúvida que se ofereça, senão na falta de lei ou uso comercial”. 13 “Os essenciais requisitos dos Contractos mercantis, para serem validos, consistem em que: (…) 2º. Procedão em boa-fé. (…) 6º. Haja titulo real ou causa legi ima que o obrigue á prestação. (…) 9º. Não haja lesão enorme, e menos enormissima”. LISBOA, José da Silva (Visconde de Cayru’). Princípios de Direito Mercantil e Leis de Marinha. 6ª ed. Tomo II, Rio de Janeiro: Typographia Acadêmica, 1874, p.470. Embora a edição seja posterior a 1850, trata-se de republicação de obra com data anterior, provavelmente de 1815, organizada por Cândido Mendes de Almeida. 14 “Havendo duvida sobre a intelligencia e força de hum Contracto mercantil, deve-se interpretar a mente dos contrahentes segundo o uso, ou Estatuto da Praça e lugar em que se fez o mesmo contracto; e bem assim o Juízo dos Commerciantes costumados a praticar essa espécie de negocio, ainda que aliás as palavras do trato, ou escripto diversamente signifiquem: pois sempre a boa-fé e o estylo mercantil he que deve prevalecer e reger, e não o estreito significado dos termos e menos ainda as intelligencias cavillosas e contrarias ao verdadeiro espírito do contracto”. Idem, ibidem, p.471. 15 “… são nulos os Contratos, em que não haja causa de dever, isto he, quando se não mostra donde procede o titulo, e mo ivo justo, e possivel porque a parte se obrigou (e não desonesto, e impossivel, visto que dahi não póde resultar obrigação), pois então supoe-se má fé, e animo de lesar a outra parte, ou a terceiro. Não se presumindo doação nos negócios da vida sem facto, e declaração especifica, e muito menos nos negocios mercantis; e não sendo justo que ninguem se locuplete com a jactura alheia”. Idem, ibidem, p.470. 16 Entre outros autores, Clóvis do Couto e Silva acentua que diferentemente do que ocorreu com o Código Civil, “o Código Comercial de 1850, que sofreu forte influência do Código Comercial francês de 1805”. COUTO E SILVA, Clóvis do. O Direito Civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro, p.02. Conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade de Florença, em 6.5.86, na qualidade de Professor visitante, a convite do Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 273 A respeito da unificação fática entre Direito Comercial e Civil, Sylvio Marcondes afirma que a regra do artigo 121 do Código Comercial foi a raiz de tal tratamento unitário, pois tal disposição já determinava a aplicação das regras civis sobre os contratos mercantis. Também a adoção do Regulamento 737 de 1850 “por adoção do seu texto, ou filiação das leis estaduais ao seu sistema” determinou que as regras do processo fossem aquelas criadas para os Tribunais do Comércio, inclusive com forte influência sobre o Código de Processo Civil de 1939, do qual foi extraído substancialmente o Código de Processo Civil vigente.17 Desde o advento do Regulamento 737 e da edição da Consolidação das Leis Civis, existe o debate a respeito da divisão entre Direito Civil e Comercial, quando Teixeira de Freitas combateu frontalmente a existência de dois códigos, criticando o sistema francês e o brasileiro, que o seguiu. Para Teixeira de Freitas o Código Comercial não poderia ser mantido em vigor se fosse aprovado um Código Civil, tendo em vista a existência de matérias comuns, quais sejam, o regime das obrigações, que precisavam ser tratadas de maneira unitária. Embora Teixeira de Freitas não tenha sido absolutamente claro em todos os seus propósitos, pretendia, ao lado de um Código Geral, um Código Civil e um Código do Comércio.18 Ao comentar a problemática da unificação do Direito Privado no pensamento de Teixeira de Freitas, Orlando de Carvalho afirma que tal proposição tinha um caráter mais político do que técnico, pois dentro de tal proposição estava uma reação à lógica burguesa que se apresentava no Direito Comercial que era essencialmente um direito de classe. Para Teixeira de Freitas o Direito Comercial era um repositório de usos, costumes e doutrinas que passaram a ser lei de exceção em benefício de uma categoria profissional, que eram os comerciantes.19 Por essa razão Teixeira de Freitas propunha um “Código do Comércio” e não um “Código Comercial”, ao lado de seu Código Geral. Esse posicionamento frente ao tratamento especial dos comerciantes também é referido por Orlando Gomes, ao comentar que a ‘comercialização do Direito Civil’ foi um fenômeno decorrente de concepções fascistas que provocaram a unificação entre Direito Civil e comercial no Código Civil italiano, que não admitia a natureza classista do Direito Comercial que estava posta no Código Civil italiano de 1882.20 MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, p.131. “Quando esse Código aparecer, deve forçosamente acompanhá-lo um Código do Comércio e um Código do Processo Civil, cessando a um só tempo toda a legislação atual, concernente a tais matérias. Se quisermos conservar o Código do Comércio que temos e seus regulamentos sobre o processo ficaremos agrilhoados, não poderemos fazer um bom Código Civil. O atual Código do Comércio é abundante, invadiu os domínios do Código Civil, e nós ou havemos de repetir ociosamente o que já está legislado, e mal legislado, ou havemos de omitir, e fazer um Código Civil incompleto. Se por amor ao que existe vamos apresentar um Código defeituoso, melhor é que nada façamos. Não se pode separar impunemente as partes de um corpo, que deve ser homogêneo; o Código do Comércio, e do Processo Civil, são o mesmo Código Civil, são partes integrantes dele. FREITAS, Teixeira de. Carta ao Ministro Nabuco de Araújo de 10 de junho de 1854. In: MEIRA, Sílvio. Teixeira de Freitas o Jurisconsulto do Império. Brasília: Cegraf, 1983, p.92. 19 CARVALHO, Orlando. Teixeira de Freitas e a unificação do Direito Privado. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1984, p.08 e ss. 20 GOMES, Orlando. A caminho dos microssistemas. In: Estudos jurídicos em homenagem ao professor Caio Mário. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.163. 17 18 274 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Relevante também é a análise feita por Tullio Ascarelli a respeito do processo de comercialização do Direito Privado no Direito brasileiro, pelo acento que dá ao processo constante de incorporação de institutos nascidos no Direito Comercial nas regras do Direito Comum. Chama a atenção para a representação, o seguro, os títulos de crédito e as próprias sociedades por ações, como institutos do Direito Comercial que acabaram sendo absorvidos pelo Direito Comum, com uma aplicação geral. Em relação às sociedades por ações, a possibilidade de sua constituição para fins civis marcou a passagem do instituto para o Direito Comum, no que foi seguido pelo Direito Público, tendo em vista que o próprio Estado passou a se utilizar desse magnífico mecanismo para certas intervenções no domínio econômico, através das sociedades de economia mista.21 Embora não seja uma opinião corrente, é relevante considerar o argumento de Ascarelli de que o Código Civil de 1916, pela sua modernidade, em alguns aspectos era mais comercialista do que o próprio Código Comercial, razão que determinou a aplicação do Código Civil sobre as relações mercantis, contribuindo substancialmente para a unificação jurisprudencial e doutrinária das obrigações civis e mercantis. Isso, porém, não representou uma civilização do Direito Comercial, mas o contrário, uma comercialização do Direito Privado, tendo em vista “a maior comercialidade do Código Civil”.22 Exemplo dessa afirmação de Ascarelli é a regulamentação da venda por amostras, venda a contento e sujeita a prova no Código Civil de 1916, contratos que desde sempre foram atinentes às atividades empresariais e estavam regulados no Código Civil de 1916. Já havia um germe da unificação das obrigações civis e mercantis no Código Civil de 1916, não só pelas regras da compra e venda, mais completas, precisas e voltadas para as relações mercantis, mas também pela disciplina das obrigações de dar, solidariedade, pagamento e regras a respeito do inadimplemento, isso se não se considerar que antes mesmo da vigência do primeiro código civil já era “um só o direito obrigacional”.23 Conforme afirma Natalino Irti, o exercício da autonomia privada (essencialmente “autonomia negocial”, segundo Betti), nos tempos atuais é visto no âmbito das relações de Orlando Gomes tinha consciência de que o fascismo aproveitou-se de idéias já existentes no meio jurídico, não sendo naturalmente uma concepção fascista a unificação do Direito Civil e Comercial. Isso fica claro pela sua participação nas comissões para elaboração do Código Civil, tendo sido coordenador do projeto que formou duas comissões, uma destinada a elaborar um Código das Obrigações, incluindo civis e mercantis, coordenadas diretamente por Caio Mário da Silva Pereira, e outra comissão, destinada a elaborar o Código Civil, sem o Direito das Obrigações. A discussão a respeito da unificação do Direito Comercial e Civil italianos já pode ser vista em escritos do início do século XX, como se pode ver de texto do Ministro da Justiça italiano Gallo, escrito em 1906, na introdução das obras completas de Cimbali, que indica existir uma “tendenza di comporre um códice único del diritto privato”. CIMBALI, Enrico. Opere complete. Torino: Unione Tipográfico-editrice Torinese, 1907, p.XXIV. 21 “Foi assim, desde a sua origem, o Direito Comercial, elaborando, em contraposição ao direito comum, institutos que, posteriormente, passaram para este, alcançando uma aplicação geral”. ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1947, p.27 e ss. 22 Idem, ibidem, p.40. 23 Waldemar Ferreira é expresso ao afirmar que “muito maiores e íntimos são os pontos de coincidência dos contratos comerciais com os contratos civis do que suas divergências: é a mesma a teoria geral dos dois contratos”. Além disso sustentava que “o Direito das Obrigações é o Direito Comum, por excelência, ainda que não consolidado em volume especial com o título de Código das Obrigações (…) Não é o Direito Civil, por isso mesmo, comum a comerciantes e a não comerciantes. O que a uns e outros é comum é o Direito das Obrigações”. FERREIRA, Waldemar. Tratado de Direito Comercial – oitavo volume. São Paulo: Saraiva, 1962, p.5. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 275 consumo e nas ações planificadas da empresa. A conseqüência é que a tutela do exercício da autonomia se dá fundamentalmente pela disciplina do mercado e da concorrência e não se dá mais pela proteção “de uma força psicológica” ou da “composição espontânea dos interesses”.24 Além disso, deve-se considerar que o vigente Código Civil rege relações jurídicas que são objeto da incidência de mais de uma lei. Assim, uma só relação empresarial, por exemplo, um contrato de transporte de pessoas sofre a incidência da Lei de Abuso do Poder Econômico, Código de Defesa do Consumidor, Código Brasileiro de Aeronáutica e, também, do Código Civil. A ampliação do tratamento unificado das obrigações civis e mercantis provocou uma série de alterações estruturais no regime normativo da disciplina, entre elas, a inserção da cláusula geral do art. 421 do Código Civil, já que os espaços de maior fertilidade para a aplicação da função social dos contratos são as relações em que o elemento “social” tem relevância. Nas clássicas relações civis como a compra e venda paritária, doação, etc., a possibilidade de invocação da função social dos contratos é extremamente limitada.25 Da mesma maneira as cláusulas gerais dos artigos 50, 186 e 927 estão postas dentro de uma mesma linha, com a finalidade de fixação de diretrizes que regem todas as relações obrigacionais do Direito Privado. Fato histórico relevante foi a inserção do direito da empresa no âmbito do direito das obrigações. Essa forma de estruturação não era um objetivo inicial da comissão elaboradora do Código Civil, pois a unificação que se pretendia fazer dizia respeito somente à parte geral das obrigações, com aplicação principal no âmbito do direito contratual. No entanto, com o curso das atividades da comissão, observou-se que, embora já houvesse uma aplicação das disposições do Código Civil sobre as relações mercantis, a matéria relativa às sociedades sofreria grandes reflexos que exigiam um tratamento legislativo de toda a atividade societária, regulada dentro do capítulo que trata do direito da empresa. Da mesma maneira foram tratados os títulos de crédito de uma maneira geral, deixando-se de fora o direito cambial, a ser regido por lei especial, assim como as Sociedades por Ações. IRTI, Natalino. Letture bettiane…, 1991, p.69 – 73. A proteção da “vontade” é substituída pela proteção do “poder de escolha dos particulares”, no âmbito do mercado: “Così il mercato non risulta più dalla somma o dall’unità di atti particolari, ma si configura come razionale e preciso organismo, incui si inserisce la schelta del singolo, rendendosi conforme ad innumerevoli altre”. p.72. Sobre o conceito de mercado de Natalino Irti, ver Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà. Rivista di Diritto Civile. Padova: CEDAM – Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1997, n.02, marzo-aprile, p.185 e ss.: “Propongo di definire il mercato come unità giuridica delle relazioni di scambio, riguardanti un dato bene o date categoria di beni. Né una singola relazione di scambio né un’arbitraria pluralità di esse formano un mercato, il quale sempre esige un criterio unificante: un principio, capace di governare la varietà dei comportamenti i di ridurli ad unità”. 25 Tratamos deste tema de maneira mais detalhada na obra BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Origens doutrinárias e interpretação da função social dos contratos no Código Civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, no prelo. 24 276 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 No caso, Sylvio Marcondes foi o responsável pela redação do projeto, tendo sido um instrumento para a consagração da visão de empresa de Waldemar Ferreira, de quem foi seguidor sob o ponto de vista intelectual, tendo inclusive escrito artigo no qual fica clara a importância atribuída ao conceito de Empresa desenvolvido por este.26 Seguindo a lógica culturalista de Reale, a instituição de uma parte geral no Código Civil, assim como a unificação do regime das obrigações, tem por objetivo fixar princípios éticos essenciais do sistema, bem como para realizar a orientação legislativa voltada para obediência de imperativos de socialidade e concreção27. A unificação legislativa sem a fusão das matérias (Direito Civil e o Direito Comercial) precisa ser melhor explicada, pois aparentemente pode ser contraditório unificar e ao mesmo tempo manter autônomo, assim como é necessário esclarecer quais são os elos e as conseqüências da unificação das obrigações com a preservação da autonomia científica e normativa, para que o jurista saiba quais são as normas que incidem sobre uma situação fática e quais são os efeitos decorrentes. Evidentemente que a “preservação da autonomia científica” do Direito Comercial como menciona Miguel Reale somente tem sentido se houver alguma diferença pragmática entre Direito Civil e Direito Empresarial após o novo Código Civil, pois a simples distinção teórica sem qualquer resultado prático não tem qualquer justificação, seja científica, seja empírica. A análise do argumento supra demonstra que, não obstante seja verdadeira a afirmação da autonomia científica do Direito Empresarial, não é essa autonomia o ponto mais importante da unificação, pois conseqüência de maior relevo foi uma transformação substancial do Direito Civil, que foi aproximado do Direito Comercial, mediante a transformação na forma de criação de regras jurídicas, em especial pela ampliação dos “usos e costumes no processo obrigacional”.28 Sendo um Código culturalista,29 não se poderia conceber a possibilidade de rupturas absolutas na matéria que diz respeito a unificação das obrigações civis e mercantis. Embora o Código tenha proporcionado em certa medida a unificação do Direito Privado, mediante a unificação das obrigações civis e mercantis, não foi operada a extinção da tradição do Direito Comercial. Pelo contrário. Sob determinada ótica o Direito Comercial foi fortalecido mediante o nascimento do Direito da Empresa, ao contrário do que pode deduzir uma leitura apressada dos dispositivos do Código Civil, pois, repita-se, não houve uma “civilização” do Direito Empresarial, mas uma “comercialização” do Direito Privado. MACHADO, Sylvio Marcondes. Professor Waldemar Ferreira., p.47 – 67. “… além de fixar as linhas ordenadoras do sistema, firma os princípios ético-jurídicos essenciais, ela se torna instrumento indispensável e sobremaneira fecundo na tela da hermenêutica e da aplicação do Direito. Essa função positiva ainda mais se confirma quando a orientação legislativa obedece a imperativos de socialidade e concreção, tal como se dá no anteprojeto”. REALE, Miguel. Exposição de Motivos…, p.118. 28 LUDWIG, Marcos de Campos, Op. Cit. 29 Conforme e no sentido que já tratamos na obra MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. 26 27 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 277 Essa unificação, conforme já tratado na primeira parte, foi legislativa, sem que houvesse a extinção das duas disciplinas para criação de uma nova. A dualidade entre Direito Civil e Direito Empresarial continua existindo sob o ponto de vista científico, bem como sob o ponto de vista normativo, embora o tratamento legislativo do Direito das Obrigações seja o mesmo, salvo exceções pertinentes à natureza da relação no plano da vida, que indiscutivelmente guarda peculiaridades que o Direito não pode ignorar. Mais importante do que a própria dualidade “científica” continua sendo a dualidade histórica, que é ineliminável tendo em vista sua contribuição para a constituição do Direito vigente.30 A prova da manutenção da dualidade entre Direito Civil e agora Direito Empresarial, sucessor do Direito Comercial, são as disposições dos artigos 965 e 997.31 Enquanto o primeiro define quem é o empresário e quem está afastado de tal conceito, o segundo trata do registro das sociedades simples no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Além disso, na análise dos diversos contratos nominados no Código Civil, podemos ver que muitos se dirigem a disciplinar exclusivamente atividades empresariais, como por exemplo, a comissão, agência, distribuição, seguro, transporte, etc. Não há como cogitar de um contrato de agência sem identificar a base fática associada ao exercício da atividade empresarial. Por outro lado, há contratos tipicamente civis, que mesmo quando celebrados por empresários no exercício de sua atividade não perdem a natureza civil, por não serem contratos cujo objetivo possa ser o exercício da atividade empresarial, como é o caso do contrato de doação e o contrato de comodato. Há outros contratos, todavia, que ao mesmo em tempo que são instrumentos típicos das atividades civis clássicas, também são instrumentos do exercício da atividade empresarial, tendo sido invertida a natureza empresarial do contrato, como é o caso do mútuo, que se presume oneroso mesmo quando não há cláusula de juros, desde que se destine a fins econômicos.32 Também o próprio comodato e a doação podem surgir associados a sistemas contratuais de natureza empresarial, como no caso dos contratos de “comodato” ou “doação” de equipamentos de grande defasagem tecnológica que “… um direito especial no sentido histórico e é sob este aspecto, e atendida a função historicamente preenchida pelo Direito Comercial em contraposição ao direito comum, que melhor se entende a sua autonomia e o seu papel, os próprios problemas que hoje se apresentam quanto à sua reforma e quanto à unificação do direito das obrigações (unificação de que nem sequer se poderia cogitar caso o Direito Comercial não constituísse uma categoria histórica) e, finalmente, a sua contribuição para o direito comum”. LUDWIG, Marcos de Campos, Op. Cit, p.16. 31 Artigo 965. “Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a ividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”; e Ar igo 997. “Nos trinta dias subseqüentes à sua constituição, a sociedade deve requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas”. 32 Artigo 591 do Código Civil: “Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual”. 30 278 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 são indispensáveis para utilização de um determinado serviço de telecomunicações (telefones celulares, centrais telefônicas, equipamentos para armazenamento de gás inflamável, etc.). O crescente surgimento de novas operações econômicas justificou o aparecimento de diversos tipos contratuais, que embora não fossem regulados sob o ponto de vista legal, receberam uma normatização social, que foi recepcionada jurisprudencialmente. Assim, contratos como o de factoring, leasing, cartão de crédito, entre outros, tiveram sua regulamentação definida a partir de sua tipicidade social e econômica, recepcionados pela jurisprudência, que conformou modelos jurídicos relativos a tais tipos contratuais. Os chamados “contratos mercantis” foram o espaço privilegiado para a aplicação das principais construções teóricas do Direito Civil.33 Como a vocação pragmática do Direito Comercial nunca induziu a formação de uma “doutrina” sólida a respeito da liberdade contratual e dos contratos mercantis, a jurisprudência brasileira sempre se utilizou da doutrina civil para resolução dos principais problemas relativos ao direito mercantil. A própria aplicação da boa-fé objetiva, a resolução do contrato por alteração superveniente das circunstâncias, reconhecimento da lesão, entre outros modelos jurídicos voltados para o controle do conteúdo do contrato e, portanto e em certa medida, de controle da utilidade e justiça dos contratos, tiveram amplo desenvolvimento na solução de litígios em torno de contratos mercantis. A discussão a respeito da função social do contrato pode ser vista de maneira muito clara na doutrina e jurisprudência acerca dos contratos de representação comercial e distribuição mercantil, diversamente do que ocorre em relação aos contratos civis. Também foi no âmbito do Direito Empresarial no controle do abuso do poder econômico, nas relações de consumo e nas tentativas de proteção da economia popular que primeiro se tratou da eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais.34 Os contratos tipicamente civis encontram na lei a solução para os litígios, sem margem significativa para a utilização de soluções extralegais e, portanto, centralizadas na composição e regulamentação dos conflitos. O Código Civil vigente trouxe a marca do antigo Direito Comercial para o Direito Civil, mediante a valorização dos usos e costumes, aumento do papel da boa-fé, proporcionando maior flexibilidade para o conjunto normativo do Código Civil. Tullio Ascarelli menciona que a razão determinante desse fenômeno é o fato de que “os problemas do Direito Comercial se coadunam com os problemas mais debatidos de nossa época, como os que respeitam ao intervencionismo estatal e à liberdade de iniciativa, à socialização e à propriedade privada; de outro lado, entretanto, a estrutura técnica dos institutos do Direito Comercial, parece, com freqüência, participar daquela “neutralidade” que é peculiar à técnica, numa medida maior do que acontece com os institutos do Direito Civil”. ASCARELLI, Tullio. Panorama…, p.52. 34 STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2004. 33 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 279 Ainda é preciso demonstrar o que anteriormente foi afirmado, que de nada serve distinguir Direito Civil de Direito Empresarial, se da distinção não resultam conseqüências jurídicas relevantes, o que se pode ver pela unificação legislativa do regime obrigacional. 3 A UNIFICAÇÃO LEGISLATIVA DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E O DIREITO DA EMPRESA E A FUNCIONALIZAÇÃO DOS MODELOS JURÍDICOS A função social dos contratos foi concebida no Código Civil tendo como pressuposto a unificação legislativa do Direito das Obrigações. A funcionalização da liberdade de contratar realizada pelo artigo 421 do Código Civil exigiu o reconhecimento da “teoria da empresa” como elemento determinante para a unificação das obrigações civis e mercantis. Sem as pretensões de Teixeira de Freitas,35 os integrantes da Comissão Elaboradora mantiveram a unidade do “Direito das Obrigações, sem distinção entre obrigações civis e mercantis, consoante diretriz já consagrada, nesse ponto, desde o Anteprojeto do Código de Obrigações de 1941, e reiterada no Projeto de 1965”.36 Dentro dessa diretriz considerou-se como “desdobramento natural do Direito das Obrigações” a “parte legislativa concernente às atividades negociais ou empresárias em geral”, salvo as matérias que exigem uma disciplina autônoma como é o caso da falência, letra de câmbio “e outras que a pesquisa doutrinária ou os imperativos da política legislativa assim o exijam”.37 Reale foi expresso na exposição de motivos ao afirmar que não se buscou um “Código de Direito Privado” por detrás do nome “Código Civil”: “na realidade, o que se realizou, no âmbito do Código Civil, foi a unidade do Direito das Obrigações, conforme a linha de pensamento prevalecente na Ciência Jurídica pátria, desde Teixeira de Freitas e Inglês de Sousa até os já referidos Anteprojetos de Código das Obrigações de 1941 e 1964”38. Essa referência já havia sido feita na exposição de motivos do anteprojeto de Código de Obrigações apresentado em junho de 1964 por Sylvio Marcondes que na época integrava a comissão responsável por tal tarefa, sob a coordenação de Caio Sobre a obra de Teixeira de Freitas, ver MEIRA, Sílvio. Teixeira de Freitas o Jurisconsulto do Império. Brasília: Cegraf, 1983. CARVALHO, Orlando. Teixeira de Freitas e a unificação do Direito Privado. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, 1984, p.8 e ss. PEIXOTO, José Carlos de Matos. A codificação de Teixeira de Freitas. Revista Forense, v. 76 e 77, 1939. SALDANHA, Nelson. História e Sistema em Teixeira de Freitas. Revista de Informação Legislativa, n. 85, 1985. VALADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas. Jurista excelso do Brasil, da América, do Mundo. Arquivos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, n. 76, dez 1960. CARNEIRO, Levi. Prefácio do esboço. Estudo crítico biográfico. Rio de Janeiro: Ed. Ministério da Justiça, 1952. 36 REALE, Miguel. Exposição de Mo ivos. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento, 14.09.1983, p.114. 37 Idem, ibidem, p.114. 38 Idem, ibidem, p.116. 35 280 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Mário da Silva Pereira.39 Além disso, o jurista argumentou pelo exemplo do direito comparado, indicando Suíça e Itália. O determinante da unidade do regramento do Direito Obrigacional foi a adoção do conceito de funcional de empresa, em razão da proposição de Orlando Gomes, mentor40 de tal concepção na proposta de reforma dos códigos que foi iniciada na primeira metade da década de 1960-70.41 Embora o projeto de Código Civil de Orlando Gomes e o de Código das Obrigações do qual participou tenha sido arquivado, o conceito de empresa tal qual foi concebido no atual Código Civil sofreu forte influência de sua visão social, que afirmava a necessidade de que a empresa cumprisse com sua função social.42 Em certa medida a adoção da Teoria da Empresa faz parte de um movimento jurídico de combate ao voluntarismo, já que consiste em uma “estrutura normativa objetiva”.43 A ligação entre a adoção do conceito de empresário constante no artigo 966 e a função social dos contratos é muito forte, pois uma disposição como a do artigo 421 somente tem sentido naquelas relações jurídicas estabelecidas em razão das MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970, p.130. Debaixo do título “Da atividade negocial: empresários e sociedades”, Sylvio Marcondes transcreveu a exposição de motivos referida, publicada originalmente em edição do Serviço de Reforma de Códigos, da Comissão de estudos Legislativos, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores. “O propósito uniformizador, que ora se manifesta na elaboração legislativa brasileira, recebe estímulo de dois autorizados precedentes, cujo eco ainda perdura, a obra pioneira de Teixeira de Freitas e os projetos de Inglez de Souza. Aquêle, evoluindo do Esboço de Código Civil, para o plano dos códigos unificados; este, oferecendo, ao lado do Projeto de Código Comercial, o de emendas destinadas a transformá-lo em Código de Direito Privado”. Na elaboração do anteprojeto de Código das Obrigações, informou outros subsídios utilizados: “E se utiliza, o quanto pode, dos inestimáveis subsídios que lhe prestam os trabalhos dos precedentes projetos e anteprojetos brasileiros, especialmente: o projeto, já mencinado, de Inglez de Sousa; o substitutivo, demoradamente elaborado no Senado Federal, enriquecido pelo que lhe ofereceu Vieira Ferreira, compendiados e aperfeiçoados no esboço de Florêncio de Abreu; os projetos de lei das sociedades anônimas de Clodomir Cardoso, e o anteprojeto de sua revisão, por Gudesteu Pires; o projeto das sociedades comerciais, de Waldemar Ferreira; além de outros, …”. Idem, ibidem, p.134. 40 A afirmação de que Orlando Gomes foi o “mentor” dessa proposição tem origem na obra de MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, p.137. Endossa tal afirmação a participação e subscrição de Orlando Gomes na exposição de motivos do Código de Obrigações apresentada para o Ministério da Justiça elaborada por Caio Mário. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Relatório. Projeto de Código de Obrigações. Rio de Janeiro: Serviço de Reforma de Códigos. Comissão de Estudos legislativos do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1965. 41 Segundo esclareceu Asquini – apresentando o fenômeno econômico de empresa, perante o direito, aspectos diversos, não deve o intérprete operar com o preconceito de que ele caiba, forçosamente, num esquema jurídico unitário, de vez que empresa é conceito de um fenômeno econômico poiédrico, que assume, sob o aspecto jurídico, em relação aos diferentes elementos nele concorrentes, não um, mas diversos perfis: subjetivo, como empresário, funcional, como a ividade; objetivo, como patrimônio; corporativo, como instituição. O perfil funcional da empresa vem de se revelar, no projetamento da reforma dos códigos nacionais, pela mão do ilustre autor do anteprojeto de Código Civil, Prof. Orlando Gomes, ao estabelecer preceito concernente à propriedade sob forma de empresa, assim fundamentado na exposição que fez dos lineamentos gerais do seu trabalho: (…) O direito moderno empresa relevo aos atos ordenados a escopo único, unificados sobre o plano funcional da unidade de fim, submetendo a “atividade”, em conjunto, a normas, regulando-a em suma, como comporamento e pressuposto de efeitos jurídicos (…) Por sua finalidade, não interessa apenas a seu proprietário, mas, em grau maior ou menor, a outros e, em última análise, à comunidade”. MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, p.138. 42 Idem, ibidem, p.138. 43 HESPANHA, António Manuel. Panorama histórico da cultura jurídica europeia. Lisboa: Europa-América, 1997, p.207. 39 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 281 atividades econômicas organizadas “sôbre o plano funcional da unidade de fim”, as quais têm o contrato como instrumento de sua concretização.44 Já na época discutia-se e pensava-se sobre a dimensão transindividual ou comunitária da disciplina da empresa, tendo em vista a conjugação de todos os fatores da produção, temas que atualmente são associados ao princípio constitucional da solidariedade social previsto na Constituição Federal, no artigo 3º, III, parte final.45 Não é possível conceber uma disposição como a do artigo 421 do Código Civil em um sistema similar ao Código Civil de 1916, em que o papel do Código era o de regular exclusivamente relações paritárias. A necessária integração sistemática das normas gerais do Direito Contratual com os contratos celebrados no âmbito das relações de consumo, submetidos à Lei de Abuso do Poder Econômico, etc., exige uma disposição com mobilidade e orientada por princípios jurídicos compatíveis. É contrastante o grau de regulação legal dos contratos típicos e eventualidade das relações que caracterizam as relações paritárias, com o baixo grau de regulação legal, tipicidade social e habitualidade das relações empresariais e de consumo. O tratamento unificado sob o ponto de vista legislativo visava somente à parte geral das obrigações, tendo sido estendido para a matéria relativa às sociedades em razão dos reflexos sobre a matéria, pois se considerou que o Direito Empresarial constitui-se em uma espécie de projeção e especificação das relações obrigacionais.46 Também foram tratados os títulos de crédito de uma maneira geral, deixando-se de fora o Direito Cambial, a ser regido por lei especial, assim como as Sociedades por Ações. Embora não tenha havido uma deliberação expressa, foram objeto de regulamentação no Código Civil todos os modelos do Direito Empresarial que podiam ser tratados de maneira unitária com modelos do Direito Civil, que são fundamentalmente as normas gerais do direito das obrigações e dos contratos. Modelos normativos como os títulos de crédito e mesmo o Registro do Comércio somente receberam referências, com remissão expressa para legislação especial. GOMES, Orlando. Exposição de motivos. In: MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, p.138. Orlando Gomes afirma que “cumpre reconhecer que é sob esse aspecto que mais incisivamente se afirma a originalidade do novo conceito de propriedade, aquele que, apresentando-se o seu exercício sob a forma de empresa, revela a necessidade de transpor para o plano normativo o sentido funcional que se lhe pretende emprestar. A função social que se quer atribuir ao proprietário há de ter como pressuposto a incidência do seu direito sobre um bem de produção, utilizado sob a forma de empresa”. GOMES, Orlando. Código Civil. – Projeto Orlando Gomes. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.48, trecho da exposição de motivos. 45 MARTINS-COSTA, Judi h. Notas sobre o princípio da função social dos contratos. Revista Literária de Direito, agosto/setembro de 2004, p.17. 46 REALE, Miguel. Memórias v. 2 – A Balança e a Espada, p.222. Na primeira publicação do projeto, realizada em 1972, na exposição de motivos Reale acentua que “a inclusão da Atividade Negocial no corpo do Código Civil, logo após o Direito das Obrigações, longe de destoar da ordenação geral, com esta plenamente se harmoniza, pela simples e fundamental razão de que constitui uma projeção e especificação das relações obrigacionais, notadamente sob a forma de atividade empresarial”. REALE, Miguel. Carta datada de 23 de maio de 1972. In: REALE, Miguel e outros. Anteprojeto de Código Civil. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça. Comissão de Estudos Legislativos, 1972, p.21. Esse não é o texto enviado para a Câmara dos Deputados como exposição de motivos. 44 282 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 A questão da unificação das obrigações civis e mercantis não foi somente objeto de discussão no âmbito da comissão, mas também foi tema de debate na Câmara dos Deputados, quando foi apresentada emenda para constituir um “Código das Obrigações”. Tancredo Neves, autor da emenda, propôs a manutenção da proposição de um Código das Obrigações, assim como sugeriu a criação de um Código dos Títulos de Crédito, com “Denúncia da Convenção de Genebra de Lei Cambial e de Cheques, uniformes”, fundamentado nos princípios que orientaram o projeto de Código de Obrigações de Caio Mário da Silva Pereira.47 O parecer contrário do Relator Especial e do Relator Geral foi a afirmação de que tal emenda compromete todo o projeto, que compreende o “Código Civil como lei básica, mas, não global, do Direito Privado, conservando-se em seu âmbito, por conseguinte o Direito das Obrigações, sem distinção entre obrigações civis e mercantis, consoante diretriz consagrada, neste ponto, desde o anteprojeto do Código de Obrigações de 1941, e reiterada no Projeto de 1965”.48 A atribuição da condição de “lei básica” ao Código Civil está relacionada diretamente com a caracterização do Código Civil como “eixo” do Direito Privado. Ao mesmo tempo em que disciplina de maneira unitária as obrigações civis e mercantis, o faz de modo flexível, permitindo a preservação das particularidades de cada uma das matérias e, inclusive, de outras áreas que não o Direito Civil e Empresarial, como é o caso do Direito do Consumidor. A conseqüência dessa concepção resultou na estruturação dos artigos 421 a 426, que disciplinam “o Direito Contratual”, ou como diz o próprio Título V, “Dos contratos em geral” e não os contratos no seio do Código Civil. Isso provoca a ampliação da eficácia do artigo 421 do Código Civil para além do próprio Código, já que este é o “eixo” do sistema de Direito Privado. A repetição das diretrizes fixadas pela comissão pelos membros do legislativo responsáveis pelos relatórios especial e geral serve para exemplificar a força que foi atribuída às diretrizes do Código Civil durante o processo legislativo. As escolhas feitas pelos membros da Comissão Elaboradora do anteprojeto foram novamente postas em discussão em diversos momentos, com interregno de anos entre uma e outra, como no caso da discussão a respeito da Emenda n. 304, de autoria de Tancredo Neves, um dos mais influentes Deputados brasileiros da época, apresentada em 1975, discutida e votada nos anos de 1983 e 1984. Em relação a este ponto foi importante a atuação de Sylvio Marcondes, comercialista por meio de quem muitas das idéias de Waldemar Ferreira foram acolhidas no Código NEVES, Tancredo. Jus ificação da emenda n. 304. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento, 14.09.1983, p.233. 48 DINIZ, Raymundo. Relatório Especial do Direito das Obrigações da Comissão Especial do Código Civil na Câmara dos Deputados. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento, 14.09.1983, p.628. e SATYRO, Ernani. Relatório Geral da Comissão Especial do Código Civil na Câmara dos Deputados. Diário do Congresso Nacional (Seção I) Suplemento, 14.09.1983, p.552. 47 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 283 Civil.49 As idéias de Waldemar Ferreira assumem relevância especial no trabalho principalmente em razão do tratamento unitário “das operações mercantis e os títulos de crédito”,50 além da caracterização e distinção entre empresa e empresário, bem como da contraposição entre empresa e estabelecimento comercial. Ou seja, foi por uma razão prática que se decidiu inserir o Direito Empresarial no Código Civil.51 Mas embora a razão da inserção tenha sido prática, a concepção acolhida foi a de Waldemar Ferreira, mediante a atuação pessoal e direta de Sylvio Marcondes na conformação da empresa, do estabelecimento e do empresário. O estabelecimento como universalidade jurídica, formado pelo complexo de bens tangíveis e intangíveis. A empresa que consiste na própria atividade de circulação de bens e serviços, bem como de geração de riquezas, tendo como seu instrumental o estabelecimento. O empresário como pessoa natural ou jurídica que realiza o exercício da atividade empresarial.52 Essa concepção, posta no artigo 966 do Código Civil, põe o contrato como elemento central de todo o sistema, já que a caracterização do empresário e da empresa estão vinculados diretamente a exercício profissional da atividade econômica para “circulação de bens ou de serviços”. O contrato condicionado pela sua funcionalidade é o instrumento por excelência da liberdade de exercício da atividade econômica e, portanto, do exercício da atividade empresarial. Da maneira como foi estruturado o sistema do Código Civil não havia possibilidade de uma disciplina da empresa, pois esta é “a atividade”, e a “atividade empresarial” é realizada por meio dos contratos. Portanto, a disciplina dos contratos é a disciplina da empresa quando realizada por meio de empresário. Sylvio Marcondes Machado foi aluno de Waldemar Ferreira e seu sucessor na cadeira de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. MACHADO, Sylvio Marcondes. Professor Waldemar Ferreira. Revista da Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, volume LX, 1965, p.47 – 67. 50 Idem, ibidem, p.58: “Os títulos de crédito, documentos formais que o direito criou para acelerar o tráfico – desde a medieval lettera di pagamento di cambio, até a moderna duplicata, original criação brasileira – são papéis emitidos pela fôrça de contratos cuja composição jurídica de muitos séculos os antecedeu. Essa diferença de ancianidade estabelecia, como regra generalizada entre os autores, a dicotomia do estudo dos contratos e dos títulos. Pois bem. No volume sobre As Operações Mercan is e os Títulos de Crédito o mestre paulista refundiu o sistema clássico, para conjugar o exame das duas matérias. Não importou o contraste, do subjetivismo das relações contratuais, com a literalidade e autonomia dos títulos; ambos têm sua matriz no mesmo interesse econômico, e os princípios fundamentais, que guiam a dinâmica destes, estão informados pela substância daquelas. Não há conhecimento sem transporte, duplicata sem venda, warrant sem depósito”. 51 Ver nota 46. 52 “… o ensinamento do mestre, assim precisamente sintetizado na sua forma final: “Revela o exame das três situações em apreço, como já se demonstrou até graficamente, similitude com a que se encontra em círculos concêntricos. Tem-se, partindo do centro para a periferia, o estabelecimento, circunscrito pela empresa, e esta pela pessoa natural ou jurídica, mercê de cuja vontade aquêles se instituem e movimentam-se. São três momentos ou expressões do mesmo fenômeno comercial, econômico-social e jurídico. Ostentam-se no centro os bens, corpóreos e incorpóreos, que constituem o estabelecimento, como universalidade de fato. A empresa superpõe-se-lhe, no objetivo de produzir a riqueza, a fim de pô-la na circulação econômica. Tudo isso, porém, se subordina à vontade e às diretrizes traçadas pela pessoa natural ou jurídica, que as haja organizado, sujeito ativo e passivo das relações jurídicas, tecidas pela empresa, no funcionamento do estabelecimento produtor dos lucros, pelo comerciante, como empresário, procurados e obtidos. (…) Enquanto o estabelecimento se pluraliza, desdobrando-se, a empresa contrai-se, tomando o lugar do proprietário dos estabelecimentos, agindo e operando como se fosse ele, quando não mais é do que sua sombra ou reflexo”. MACHADO, Sylvio Marcondes. Professor Waldemar Ferreira, p.64. 49 284 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Apesar dessa unificação, é importante, também, a observação de Reale a respeito da preservação da autonomia científica do Direito Civil e Direito Comercial: Não há, pois, que falar em unificação do Direito Privado a não ser em suas matrizes, isto é, com referência aos institutos básicos, pois nada impede que do tronco comum se alonguem e se desdobrem, sem se desprenderem, ramos normativos específicos, que, com aquelas matrizes, continuam a compor o sistema científico do Direito Civil ou Comercial.53 Ao fazer tal afirmação, Reale menciona que a unificação não foi doutrinária (científica), mas meramente legislativa: “no caso do Anteprojeto ora apresentado, tal autonomia ainda mais se preserva, pela adoção da técnica da legislação aditiva, onde e quando julgada conveniente”.54 A autonomia científica do Direito Empresarial continua existindo, com suas particularidades, não obstante a unificação legislativa sob o manto de um corpo legislativo denominado Código Civil. Ademais, a comissão considerou pela exposição de motivos de Sílvio Marcondes que a realidade já havia unificado as obrigações civis, seja pela regra do artigo 121 do Código Comercial que mandava aplicar aos contratos comerciais as regras civis, seja pelo advento do Código Civil de 1916 que aplicava as regras negociais sempre que não houvesse dispositivo legal específico.55 A vinculação entre o reconhecimento jurídico do fenômeno econômico da empresa com a recepção de uma concepção econômico-social do contrato não são mera coincidência, mas técnica legislativa de tornar o direito mais “aderente” à realidade. Fenômeno similar ocorreu no âmbito do Direito italiano, ao qual Galgano atribuiu o nome de “método da economia: a forma jurídica deve corresponder à substância econômica do fenômeno regulador do direito; os conceitos jurídicos devem ter como ponto de partida os conceitos econômicos”.56 Isso não significou transformar o direito da empresa em um direito da economia, mas de estruturá-lo de maneira que possa acolher os novos modelos jurídicos de uma sociedade em que a economia é regulada pelo Estado. A conexão entre função social dos contratos e o Direito Empresarial é um dos pontos de ligação entre funcionalidade e socialidade dentro do Código Civil. Todavia, ambos possuem ligações com a parte geral do Código, onde foram depositados os princípios regentes de todo o sistema. REALE, Miguel. Exposição de Motivos…, p.116. Idem, ibidem, p.116. 55 Idem, ibidem, p.116. Trata-se de idéia de Sylvio Marcondes citado por Reale. 56 GALGANO, Francesco. Il negozio giuridico. Trattato…, p.25. Tradução livre. 53 54 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 285 4 A RELAÇÃO ENTRE A “EMPRESA” E O DIREITO CONTRATUAL A disciplina destinada a substituir o “Direito Comercial” tem sido denominada “Direito Empresarial” por boa parte dos autores, enquanto outros denominam a mesma disciplina de “Direito da Empresa”. Embora a designação da disciplina não nos explique o seu conteúdo, é indiscutível que a matéria exige que se dedique minimamente a atenção do jurista, tendo em vista que o art. 966 do Código Civil está dentro do Livro II, intitulado “Do Direito da Empresa”. O mesmo artigo está sob o Título I, que define o “Empresário”, sua caracterização, inscrição, etc. Seguindo-se na estrutura do Código tem-se o título dedicado ao Direito Societário, que engloba não só as sociedades empresárias, mas também as sociedades simples, o estabelecimento e ao final, os institutos ditos complementares, tais como o nome empresarial, escrituração, etc. Em outras palavras, apesar de o Livro II do Código Civil ter sido denominado de “Direito da Empresa”, não há uma só disposição legal que trate propriamente “da empresa”. O art. 966, numa análise conjunta com o art. 1.142, traz elementos para indicar que a concepção de “empresa”, “Empresário” e “estabelecimento” adotou a concepção de Asquini.57 Não só porque isso é dito expressamente por Sylvio Marcondes,58 membro da Comissão elaboradora, mas porque o entralaçamento entre os conceitos resulta na adoção de tal concepção. No art. 966 o Empresário é definido como sujeito, bem como o Estabelecimento é definido como substrato econômico da ação do empresário, identificado no art. 1142. E, em ambas as disposições legais, a “empresa” é definida como “atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços”. O art. 1142 é expresso em identificar a empresa como “atividade”, já que menciona o “exercício da empresa”. Porém, como se dá o “exercício da empresa”? Que atividade é própria do empresário? A resposta não está no Livro II, mas no Título VI, do Livro I da Parte Especial do Código Civil, que é o capítulo dedicado aos Contratos. O exercício da atividade empresarial se dá, fundamentalmente, pela celebração de contratos, já que o exercício de qualquer atividade econômica somente pode ser viabilizado no sistema jurídico pátrio por meio da celebração contínua de contratos. 57 ASQUINI, Profili dell’impresa. Rivista del Diritto Commerciale, Milano, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, v. 41, parte prima, p.1- 20. O texto também se encontra publicado na Revista de Direito Mercantil, n. 104, p.109 – 126, com tradução realizada por Fábio Konder Comparato. 58 MARCONDES, Sylvio. Problemas de Direito Mercantil, p.138. 286 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 O próprio conceito de contrato como “veste jurídica das operações econômicas”59 revela que no direito privado moderno a regulamentação das atividades econômicas é realizada através da celebração de contratos. Em outras palavras, a “atividade profissional” do empresário é contratar. Não se está dizendo que o Direito Empresarial coincide com o Direito Contratual, mas que a “empresa” enquanto conceito econômico tornado central pelo nascimento de um “Direito da Empresa” ou “Direito Empresarial” é regulado pelo Direito Contratual no regime da unificação das obrigações civis e mercantis. A histórica circunscrição do Direito Comercial à teoria dos atos do comércio tinha como critério definidor do âmbito da disciplina a celebração do contrato de compra e venda de bens móveis, os contratos que lhe são conexos e os atos assim qualificados por lei.60 A caracterização dos “atos de comércio” dava-se pela identificação dos “contratos” que historicamente eram celebrados pelos comerciantes, no exercício de sua atividade profissional, todos ligados ao mercantilismo (e por conseqüência, os contratos conexos, como o seguro, transporte, etc.) enquanto fato econômico determinante de certo momento histórico. A teoria da empresa deixa de lado a “espécie” de contrato que é celebrado para dizer que toda atividade econômica “organizada” realizada por meio da celebração contínua de contratos (o que caracteriza o exercício profissional ou habitual) identifica a atividade empresarial. Não interessa se o contrato é uma prestação de serviços, compra e venda de imóveis ou mútuo. Se o contrato for celebrado como meio para a realização da atividade econômica para a qual se dedica o empresário, trata-se de um contrato empresarial, sem prejuízo de esse contrato ser regulado por algum microssistema específico, como é o caso das relações de consumo, transporte aeronáutico, etc. O “exercício da empresa” de que trata o art. 1142 não se dá pelo simples empreendedorismo econômico, pela fabricação de coisas, pela invenção ou pela transformação. Essas atividades econômicas não caracterizam propriamente a atividade empresarial. A invenção, a fabricação, a construção e a transformação são reguladas pela lei do Direito Autoral, pelos diversos capítulos do Direito das Coisas que regulamentam a aquisição da posse, da propriedade ou do exercício dos direitos decorrentes do ato de transformação. A expressão de ROPPO, Enzo. O contrato. p.19. Antes de Roppo há antecedente dessa característica do contrato na obra de Emílio Betti no Novíssimo Digesto Italiano. BETTI, Emilio. Negozio Giuridico. Novíssimo Digesto Italiano, p.209 e ss. 60 O Regulamento 737, de 1850, definia mercancia; “§1º. A compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes, para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso; §2º as operações de câmbio, banco e corretagem; §3º. As empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos; 4º os seguros, fretamentos, riscos, e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo; §5º a armação e expedição de navios”. 59 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 287 O que caracteriza a empresa é a celebração contínua de contratos para aquisição de matéria prima, de emprego, de fornecimento de equipamentos, para posteriormente celebrarem-se contratos de venda das mercadorias produzidas. Embora existam atividades econômicas como é o ato de construir ou plantar, que produzem conseqüências jurídicas sob o ponto de vista econômico, o critério definidor da atividade empresarial é a “atividade negocial”, tal como consta na primeira redação do projeto de Código Civil, que em vez de “direito da empresa” denominava o mesmo capítulo como “atividade negocial”. O argumento usado para alterar a denominação do livro foi pertinente, pois considerou-se que a atividade negocial não se esgotava naquele capítulo, já que fundamentalmente estava desenvolvida no âmbito do Direito Contratual. Pois bem, a unificação das obrigações civis e mercantis estruturou sistematicamente o direito contratual como um capítulo do direito empresarial quando o contrato for um daqueles pelos quais realiza-se o “exercício da empresa”. O resultado dessa conclusão é que embora tenha ocorrido uma unificação legislativa, ainda há uma separação lógico-sistemática entre os contratos civis e empresariais. A estrutura legal é praticamente a mesma, embora exista uma separação sistemática que modifica substancialmente a forma de incidência e aplicação das regras do direito contratual, conforme se estiver tratando de um contrato empresarial ou um contrato civil. 5 CONCLUSÃO Embora possa parecer paradoxal, a unificação legal das obrigações civis mantém um regime diferenciado para os diferentes modelos jurídicos. Entre outras modalidades, continua vigente no nosso direito o regime da compra e venda mercantil, assim como de uma compra e venda das relações de consumo, em verdadeira multifuncionalidade de um determinado modelo jurídico. Essa diferença não está somente no regime diferenciado dos vícios redibitórios, ou na possibilidade de emissão de duplicatas, do regime diferenciado da oposição de exceções, ou até mesmo na consideração de que o acordo sobre o preço não é essentialia negotia na compra e venda empresarial. A diferença está na adoção de uma concepção de liberdade contratual que reflete na sua mais extensa profundidade a expressão de Enzo Roppo, segundo o qual o “contrato é a veste jurídica das operações econômicas”.61 Ou seja, a estruturação do sistema contratual no Código Civil vigente não instaurou um regime absolutamente novo, mas recepcionou a longa trajetória de construção das regras que disciplinam a compra e venda, bem como tratou de unificar sistematicamente as 61 ROPPO, Enzo. O contrato. p.19. 288 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 duas áreas do Direito Privado para submetê-lo a um regime principiológico comum, com uma forte tônica no princípio da socialidade positivado no art. 421 do Código Civil. E, a compreensão do Direito Privado como fenômeno cultural cuja construção se dá ao longo da história, conforme o desenvolvimento da própria civilização, exige que o jurista respeite as peculiaridades técnicas de cada um dos contratos supra-examinados, pois o exercício da liberdade contratual se dá primeiramente no mundo dos fatos (em um sentido lógico, não cronológico) para então ser recepcionada pelo direito. A unificação sistemática não matou a diversidade cultural, tampouco representou limitação à liberdade contratual, que foi recepcionada com sua natural socialidade. Por isso, embora os diferentes contratos tenham sido disciplinados sobre um regime legal comum, os diferentes “modelos jurídicos” permanecem com suas características peculiares, tais quais foram sendo construídas pelo processo cultural ao longo da história. E, esse “ato preservativo” do legislador está conforme com a idéia de que no âmbito das relações privadas uma ordem baseada no princípio do estado democrático de direito precisa preservar a autodeterminação e a liberdade no plano das atividades econômicas, que sob o ponto de vista normativo são realizadas por meio das regras da autonomia privada. Em outras palavras, a liberdade contratual sob o ponto de vista jurídico é o reflexo da experiência social, ligada com fatos e exigências valorativas decorrentes da vida econômica. E essas exigências selecionam um conjunto de elementos, de ordem histórica, social, valorativa e normativa, que determinam o conteúdo normativo diferenciado para os modelos jurídicos, conforme sejam eles realizados para instrumentar uma relação empresarial ou civil. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 289 Inovações no procedimento liquidatório na fase de cumprimento da sentença: efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional Elaine Harzheim Macedo Fernanda Arruda Dutra RESUMO As reformas processuais da última década e meia, inspiradas pelas garantias fundamentais da efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional, centraram esforços na quebra do paradigma do procedimento ordinário e da dicotomia entre cognição e execução. Conseqüentemente, também a liquidação de sentenças ilíquidas teve que ser revista, através de inovações legislativas, as quais são analisadas a partir de sua natureza jurídica, das regras que dispõem sobre o respectivo procedimento, da classificação da decisão que resolve o incidente e dos recursos pertinentes. Palavras-chave: Liquidação de sentença. Reformas processuais. Efetividade e tempestividade. Prestação jurisdicional. Innovations in the liquidation procedure to enforcement of judicial decisions: The effectiveness and timeliness of judicial provision ABSTRACT The reforms in the civil process performed in the last fifteen years, with inspiration in the warranty of effectiveness and timeliness of judicial provision, tried to overcome the “paradigm of the ordinary suit” and the dichotomy between cognition and enforcement. Consequently, also the “liquidation procedure” needed to be reviewed, by innovations in the legislative technical, whose analysis will be done from the legal nature of the rules which discipline the procedure and the classification of the court orders which solve the incidents and respectives appeals. Keywords: Liquidation procedure. Suit reforms. Effectivenes and timeliness. Judicial provision. 1 INTRODUÇÃO Com o passar dos anos, desde a edição do Código de Processo Civil de 1973, o legislador, juntamente com a comunidade jurídica, curvou-se a reconhecer que o processo civil, da forma como originalmente estabelecida, não estava a entregar ao consumidor da justiça, tempestiva e efetivamente, o bem da vida buscado. A partir de 1994, já sob as Elaine Harzheim Macedo é Doutora em Direito; professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da ULBRA, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fernanda Arruda Dutra é Mestre em Direito pela ULBRA Canoas; advogada. Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.290-301 jul./dez. 2008 luzes da Constituição de 1988, observaram-se os primeiros passos, ainda que tímidos, nas reformas voltadas a rever uma dicotomia que reinava no processo civil pátrio, a separação sistêmica entre cognição e execução, que encontrava suas principais fontes normativas nos artigos 128, 162, inciso I, 269, inciso I, 463 e 584, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O paradigma até então contemplado pelo diploma processual civil de 73, que negava qualquer tipo de atividade executiva ou mandamental do juiz no processo de conhecimento e privilegiava os atos de cognição, consagrava através da antiga redação do artigo 463 que com a sentença de mérito (e não seu cumprimento) o juiz esgotava seu ofício de prestar jurisdição. A idéia de cognição estava comprometida tão-somente com a idéia de acertamento, de certeza, sobre as questões de fato e de direito que envolviam o conflito. Nessa fase do processo, inviável seria a realização de quaisquer atos de natureza mandamental ou executiva, eis que não se afigurava aceitável executar antes de se ter a certeza definitiva do resultado da lide, inclusive de seu trânsito em julgado, preferencialmente. Esse paradigma tão poderoso, positivado nos dispositivos legais já citados, fez com que o procedimento ordinário, seu maior produto, passasse a ser acolhido como sinônimo de jurisdição, servindo subsidiariamente para suprir outros tipos de procedimentos ou até de processos. Não é à toa que o artigo 598 do CPC prevê que ao processo de execução se aplicam subsidiariamente as regras do processo comum, isto é, do processo de conhecimento. Em 1994, um primeiro passo para a superação da dicotomia entre execução e cognição foi dado através do advento da antecipação de tutela, que colocava uma dose de execução dentro da cognição. Tanto é que o próprio artigo 273 no seu parágrafo terceiro remete, quando for o caso (leia-se prestação de pagar), para o art. 588, que tratava, então, da execução provisória. Antes de prosseguirmos, um esclarecimento se faz necessário: coabitação de cognição e execução na mesma relação processual não significa simultaneidade. Se admitirmos a execução de um provimento antecipatório, teremos juntamente com o conhecimento a atividade executiva. Neste caso, presente a simultaneidade. Exemplo típico e historicamente acolhido pelo ordenamento processual de coabitação entre atividades de cognição e execução pode ser observado nas ações possessórias que tramitam com base no art. 928 do Código de Processo Civil. Antes de conhecer plenamente, exaurindo as questões de fato e de direito postas pelos litigantes, conhece o juiz apenas o que é alimentado pela petição inicial e, eventualmente, através da prova oral da audiência de justificação, executando sumariamente, com a entrega do bem da vida ao autor, decisão que poderá, à obviedade, por ser provisória e sumária, sofrer revisão quando proferida a sentença final. Essa e outras situações similares (alimentos, mandado de segurança, busca e apreensão na alienação fiduciária) previstas tradicionalmente no ordenamento positivo são os melhores exemplos de efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional e do papel da cognição sumária na perseguição de tal desiderato, convivendo com atos de execução, tais como mandado de reintegração de posse, ordem de pagamentos inclusive com desconto em folha de salários, comandos mandamentais de fazer ou não-fazer. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 291 Ainda na reforma de 1994, também recebeu nova orientação no CPC as figuras da tutela cominatória e da inibitória, inclusive no âmbito da tutela de direitos não patrimoniais, consagrada no artigo 461, aperfeiçoado o dispositivo com a reforma de 07 de maio de 2002. Com a introdução do texto do artigo 461 e, posteriormente, do art. 461-A, vislumbrou-se de forma mais clara o rompimento do paradigma que separava a cognição da execução, na medida em que estes dispositivos legais de tutela, altamente satisfativa, são instrumentos essenciais e eficazes para o exercício da jurisdição executiva no curso do mesmo processo em que se dá a atividade cognitiva. Com as inovações introduzidas através das reformas ocorridas na década de 90, todas preocupadas em agilizar e efetivar a prestação jurisdicional, especialmente com a consagração da antecipação de tutela do artigo 273, da tutela prevista nos artigos 461 e 461-A e, ainda com a introdução da ação monitória, artigo 1.102-a e seguintes, houve sensíveis avanços em direção à superação do paradigma dicotômico entre as atividades de cognição e execução, antes separadas em processos distintos. Com o advento da Lei nº. 11.232 de 22 de dezembro de 2005, novo passo foi dado em direção à superação da dicotomia entre cognição e execução, agora relacionada à tutela de créditos representados por dívida monetária, deixando o processo executivo autônomo restrito aos títulos executivos extrajudiciais.1 Nesta nova fase das reformas operadas pelo legislador no Código de Processo Civil, o princípio da autonomia cedeu lugar ao princípio do sincretismo entre cognição e execução, também para as execuções de crédito, no alinhamento das obrigações de fazer ou não-fazer e nas de entrega de coisa, móvel ou imóvel. O movimento de sincretismo, já existente no ordenamento processual brasileiro nas hipóteses previstas nos artigos 273, 461, 461-A também foi ampliada para as hipóteses previstas nos novos artigos 466-A e 466-B (novos enquanto numeração e inclusão no processo de conhecimento, porque reproduzem as regras dos artigos 641 e 639, respectivamente, até então integrantes do processo de execução), na fase de cumprimento da sentença que representaria uma nova configuração processual em que se reconheceria a possibilidade das atividades cognitivas e executivas serem realizadas em um mesmo e único processo.2 Nessa direção, também a liquidação de sentença sofreu alterações significativas, especialmente no tocante à sua natureza, adequando-se ao novo paradigma sincretista que passa a ser positivado no ordenamento, e que será tratado nesta breve investigação. A reforma da execução de títulos extrajudiciais deu-se pela Lei n° 11.382/06. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil (...), p.264-5. Medina esclarece que “embora se reconheça que é no processo de conhecimento que a cognição se manifesta de modo mais contundente, não se pode admitir que tal a ividade lhe seja exclusiva, porquanto há, naturalmente, realização de atividades cognitivas no processo de cognição.” Execução civil (...), p. 266. 1 2 292 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 2 A AFIRMAÇÃO DA MUDANÇA DE PARADIGMA: DA DICOTOMIA AO SINCRETISMO DAS ATIVIDADES DE COGNIÇÃO E EXECUÇÃO Influenciada pela ordinarização do processo e da compreensão da atividade jurisdicional como declaração da vontade da lei, sustentou-se uma ficção jurídica da ação condenatória autônoma, ainda que reconhecidamente tida como procedimento preparatório para a execução, um contra-senso com a própria ótica processual vigente. Como lembrava Giuseppe Chiovenda, “historicamente, a sentença nasce como preparação da execução, como sentença de condenação”,3 complementando, ainda que as sentenças de tal natureza possuem duas funções: “a) tornar certo o direito, com todas as vantagens decorrentes diretamente dessa certeza; b) preparar a execução, formando a convicção dos órgãos do Estado sobre a ulterior atuabilidade do direito”.4 Enrico Tullio Liebman, no mesmo alinhamento, asseverava que a sentença condenatória morria por consumação, atingindo sua finalidade no momento em que transita em julgado.5 No entanto, essa ação condenatória autônoma nada satisfazia ao jurisdicionado, a não ser ao próprio sistema que, consoante a leitura da antiga redação do art. 463, cumpria, nesse momento, com o ofício jurisdicional. De sorte que se pode afirmar que a atividade desenvolvida no âmbito do procedimento assim contemplado não traduzia natureza de ação, se compreendido esse instituto processual enquanto agir para satisfação de um direito, pois direito nenhum se via satisfeito em eventual sentença de procedência. Enquanto isso, se a Constituição consagra, como de fato consagra, a jurisdição como concretização da ordem social, dos direitos fundamentais, dos direitos subjetivos, individuais ou coletivos, contemplados pelo ordenamento jurídico, assegurando, também, que a respectiva prestação deve ser efetiva e tempestiva, não há como prevalecer sentença de tal natureza com a autonomia antes preconizada pelo ordenamento. Aliado à disposição contida no artigo 583, não se pode perder de vista que ainda a concepção consagrada nos artigos 269, I e 463, ambos do Código de Processo Civil, antes do advento da Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, preconizava que a prestação jurisdicional encerrava-se com a publicação da sentença de mérito. A partir daí, sendo esta sentença de mérito de natureza condenatória, nos moldes do artigo 594, I do mesmo diploma, poderia o credor, somente aí, munido do título executivo judicial, promover a execução em processo autônomo, com nova citação e novo contraditório com a possibilidade de novos e sucessivos recursos, demonstrando o longo e exaustivo caminho a ser percorrido pelo credor na satisfação de seu crédito, conforme já descrito por Athos Gusmão Carneiro.6 Era isso e apenas isso que o sistema revogado garantia ao credor insatisfeito. A nova redação dos artigos 162, §1º, 269, caput e 463, caput, todos do Código de Processo Civil, com o advento da Lei nº. 11.232, de 2005, veio consagrar as iniciativas, antes isoladas e pontuais, de sincretismo já apontadas no ordenamento processual civil, CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições (...), v. I, p.230. Idem, p.230-1. 5 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução, p.35. 6 CARNEIRO, Athos Gusmão. Sugestões para uma nova sistemá ica da execução, p.140. 3 4 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 293 abrindo caminho para o cumprimento da sentença de forma efetiva e, por certo, também mais tempestiva. A leitura conjunta de tais dispositivos evidencia que o processo não mais se extingue com o julgamento (= acertamento) do mérito, como apontava a antiga redação do art. 269, mas sim, com a resolução e satisfação do mérito, aqui compreendido como prestação de crédito. A alteração não foi meramente redacional. Ao contrário, indica que para prestar jurisdição, não basta mais ao Estado julgar o mérito da demanda, acertando o direito entre as partes. Deve ir além, deve resolver o mérito, preocupando-se também com a realização de atos tendentes à entrega material e concreta do bem da vida pretendido pelo credor, compondo com efetividade o conflito de direito material. Nesse sentido também foi a interpretação de Cássio Scarpinella Bueno acerca do texto reformado.7 De ordem, ao Estado, para prestar jurisdição, não basta mais o mero julgamento do mérito. Há que resolvê-lo, o que implica uma responsabilidade muito mais ampla do que o mero julgamento. O que já era reconhecido como obrigação do Estado através da releitura do direito fundamental de acesso à justiça agora está expressamente consagrado no Código de Processo Civil. Tais alterações confirmaram na lei processual o arcabouço que a Constituição da República, através da moderna leitura do artigo 5º, inc. XXXV, já havia consagrado, reconhecendo ao cidadão o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Agrega-se, igualmente, como outro lado da mesma moeda, a tempestividade que o mesmo artigo, em seu inciso LXXVIII, implementou. Também como decorrência tem-se que as sentenças passam a ser parciais; havendo, outrossim, a necessidade de se desdobrar a liquidação, seu início depende de mera intimação do advogado da parte, dando-se prosseguimento a uma fase distinta, mas não a um novo processo. A liquidação de sentença, nesse cenário, também sofreu as influências da dicotomia entre atividade de conhecimento e execução. No diploma processual de 1939, consistia em processo incidente ou preparatório dentro do processo de execução, sendo que “a citação para a liquidação já é a citação de toda a execução”.8 Em 1973, passou a ser considerada como procedimento preparatório e complementar ao Processo de Execução, com citação e sentenças próprias, a ensejar, também, recurso de apelação. Antes da alteração operada em dezembro de 2005, consoante previsto nos artigos 603 e 614 do Código de Processo Civil, a citação procedida na liquidação de sentença (ainda que na pessoa dos advogados das partes) não aproveitava à execução, evidenciando o retrocesso legislativo ocorrido com relação ao período anterior, nesse particular. Araken de Assis defendeu, em consonância com a jurisprudência do STJ,9 que a liquidação de sentença, 7 BUENO, Cássio Sarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, volume 1: comentários sistemáticos à Lei nº. 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005. São Paulo: Saraiva, 2006, p.14. 8 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI. Rio de Janeiro: Forense, 1947, p.129. No mesmo sentido as lições de Lopes da Costa e Orlando de Souza. Cf. LOPES DA COSTA, Alfredo Araújo. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p.230-231; SOUZA, Orlando de. Doutrina e prática das execuções de sentenças. 3ª ed., São Paulo: Sugestões Literárias, 1970, p.76-77. 9 Nesse sentido, cita os julgados da 1ª Turma do STJ, REsp. 74.014-SP, de 29.11.1995, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 18.12.1995, p.44.523 e da 4ª Turma, Resp. 586-PR, de 20.11.1990, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU de 18.02.1991, p.1.041. Cf. ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de processo civil, vol. IV: arts. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.295-6. Recentemente, Resp 192376-RN 1ª Turma STJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 21.11 99, p.126 e EDResp 91442-SP, 1ª Turma STJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 06.06.2005, p.171. 294 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 sob a égide da sistemática do Código de 73, “não integra, desenganadamente, a execução, nem é incidente desta”,10 ao invés gerará processo autônomo, preparatório “de natureza cognitiva, que visa a completar a sentença”,11 conforme entendimento externado pelo STJ, no voto do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira no Resp. 123.678-SP,12 evidenciando as influências do paradigma dicotômico. As iniciativas isoladas de imprimir maior efetividade e tempestividade à prestação jurisdicional com a inserção de doses de sincretismo no processo comum também refletiram seus efeitos na liquidação de sentença, pois, desde 2002 já não se tem mais liquidação para individuar objeto de condenação de entregar coisa fungível em face do advento do art. 461-A do Código de Processo Civil. 3 DECORRÊNCIA DO PARADIGMA SINCRETISTA: ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO Muito já se discutiu acerca da natureza das sentenças proferidas na liquidação. Para Pontes de Miranda, ainda que a citação da liquidação aproveitasse à execução (arts. 906 a 917 CPC/39) as decisões proferidas seriam “sentenças constitutivas integrativas”,13 apeláveis como qualquer outra, o que passou a ser acolhido também no Código de 1973, diante do teor do artigo 463 então vigente. A natureza sentencial da decisão proferida na liquidação de sentença foi consagrada no Código de Processo Civil de 1973 através da redação do artigo 610, que previa que “é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou”, ainda que considerado, para alguns, procedimento, para outros, processo complementar ao processo de conhecimento, configurando-se, nas palavras de José Frederico Marques, “como processo condenatório complementar (processo de conhecimento, portanto), para que se forma o título executivo judicial [...]”.14 Não sendo líquida a sentença, diante dos ideais que imperavam na época da entrada em vigor do Código de 73 não parecia tecnicamente adequado realizar atividades de complementação da decisão para somente então tornar-se título executivo judicial apto a aparelhar processo de execução. Essa alteração sistemática foi bem vista na ocasião, pois nada justificava que atividade de complementação da sentença estivesse invadindo os limites do processo de execução, cuja natureza era completamente diversa, sendo impossível, diante do “rigor técnico e científico” que imperava naquele tempo. Consoante já mencionado, a alteração do paradigma vigente no Código de Processo Civil deslocou o cumprimento da sentença, antes objeto de processo autônomo, regulado pelo Livro II, para o Livro I, em capítulo denominado “Do cumprimento da sentença”. Juntamente com a execução do comando sentencial, também a liquidação de sentença foi subtraída do Processo de Execução, passando a integrar o Livro que regula o Processo de Conhecimento, ASSIS, Araken de. Comentários (...), p.295. ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução, p.253. 12 Publicado no DJU 28 06.99, p.115. 13 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcan i. Comentários (.. ), p.141-2. 14 MARQUES, José Frederico. Manual de Direito processual civil. Campinas: Bookseller, v. 4, 1997, p.96-7. 10 11 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 295 hoje repaginado, afastada determinantemente qualquer discussão sobre sua natureza de ação, identificada a liquidação como mero incidente,15 dispensando as formalidades da petição inicial, previstas no art. 282, já que feita por mero requerimento, bem como a citação da parte adversa, na medida em que não mais se trata de novo processo. Conforme a previsão contida no art. 475-A, a liquidação de sentença será manejada quando a sentença “não determinar o valor devido”. A liquidação nos moldes reformulados restringe-se às prestações de pagar quantia, tendo em vista que as obrigações de fazer, não fazer e de dar coisa resolvem-se, precipuamente e enquanto resultantes de sentenças condenatórias, pelos arts. 461 e 461-A, § 1º. Entretanto, se eventualmente tais obrigações restarem impossíveis (fática e não juridicamente) de serem satisfeitas em espécie, por certo que o procedimento liquidatório poderá ser utilizado como forma de substituição da obrigação típica pelas perdas e danos. Em face da alteração paradigmática, a liquidação, típico procedimento incidental, surge com o intuito de simplificar a cadeia de atos processuais e tentar imprimir maior efetividade ao processo como um todo. Como conseqüência, totalmente dispensada nova citação, isso porque a citação no processo de conhecimento vale tanto para a fase executiva, como para a fase de cumprimento da sentença, aí se incluindo a prévia liquidação, quando necessária. O impulsionamento processual da liquidação pode ser feito por simples petição, sem a exigência de cumprimento dos requisitos do artigo 282. Isso não significa que não tenha que ter os elementos suficientes que possibilitem ao juízo identificar os limites de extensão da matéria objeto da liquidação de sentença, nos moldes previstos no art. 475-A, §1º. Outra decorrência lógica é que nas liquidações sob a égide da nova lei não há mais que se falar em coisa julgada, mas em preclusão. Tratando-se, entretanto, de título executivo judicial de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça ou sentença arbitral, a eventual liquidação permanece necessitando de citação, pois a execução em si guardará dimensão de ação autônoma. Tal exigência também se faz presente quando se tratar de cumprimento de sentenças líquidas fundadas em títulos dessa natureza, conforme dispõe o art. 475-N, em seu parágrafo único. Muito embora tenha melhor se adequado a natureza da liquidação, afastando-se as discussões que pairavam tanto sob a vigência do Código de 1939 e da previsão original do Código de 1973, a decisão proferida que outorga liquidez ao título, a par dos debates observados na comunidade jurídica,16 permanece possuindo natureza constitutiva.17 15 SILVA, Jaqueline Mielke. XAVIER, José Tadeu Neves. Reforma do processo civil: Leis 11.187, de 19.10 2005; 11 232, de 22.12.2005; 11.276 e 11.277, de 07.02.2006. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p.65-6. 16 Humberto Theodoro Júnior e Cândido Rangel Dinamarco defendem a natureza declaratória da decisão que julga a liquidação de sentença. Cf. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume II. 38ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.103; DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p.516. Com todo o respeito dispensado ao posicionamento de relevantes doutrinadores, a sentença de liquidação de sentença, possui natureza constitutiva, já que sua finalidade não consiste em afirmar a existência ou inexistência de relação jurídica ou autenticidade ou falsidade de documento, objeto das sentenças com eficácia declaratória, mas sim, muda, em algum ponto (torna líquido o que antes não o era) o mundo jurídico, que caracterizaria sua carga eficacial constitutiva. 17 O mesmo posicionamento é encontrado nos apontamentos de Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Araken 296 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Outra alteração sensível decorrente de sua nova formatação diz respeito ao manejo do recurso apropriado, agora não mais apelação, eis que não há mais que se falar em sentença, mas sim, decisão, recorrível via agravo de instrumento a teor do artigo 475-H. Neste caso, resta afastada a hipótese do agravo retido, eis que incompatível tal via recursal nos procedimentos expropriatórios, até porque não teríamos posterior sentença que possibilitasse o requerimento de apreciação de dito recurso. A fase de acertamento, de cognição, típica das apelações, já foi vencida. A questão temporal de vigência da lei, nesse caso, deve ser abordada. É que não se pode exigir de um procedimento de liquidação que já iniciou sua tramitação pela lei anterior, ainda que não proferida a sentença ou decisão, a alteração de sua natureza, muito embora as leis processuais tenham aplicação imediata. Tal feito permanece submetendo-se as regras revogadas, apta a ensejar a correspondente sentença, atacável via apelação. Sob a vigência da lei nova, o recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória não inviabilizará o requerimento da liquidação na pendência de seu julgamento. Neste caso, conforme estabelece o §2º do art. 475-A, a liquidação correrá em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante a instrução do pedido com as cópias das peças processuais pertinentes. Para Araken de Assis, “a regra inovou, autorizando a liquidação a despeito do efeito suspensivo do recurso pendente”,18 o que possibilitaria o manejo da liquidação mesmo durante a tramitação de recurso de apelação contra a sentença proferida na fase de conhecimento recebida no duplo efeito. Neste caso, a liquidação é definitiva, e não provisória como poderíamos ser levados a pensar diante da semelhança de situações envolvendo a execução provisória. Tal inovação vem a corroborar a supressão do paradigma dicotômico, pois mais uma vez pode-se observar atividade cognitiva e executiva dentro da mesma relação processual, tramitando paralelamente. 4 VEDAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 275, INCISO II, ALÍNEAS ‘D’ E ‘E’ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL O art. 475-A, § 3º inovou prevendo que “nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas ‘d’ e ‘e’ desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido.” Tal previsão legal refere-se às ações que têm por objeto o ressarcimento de danos e a cobrança do seguro decorrente de acidente de trânsito. A primeira questão que costuma surgir diante de tal inovação diz respeito ao pedido de ressarcimento de danos requerido pelo autônomo, em face dos lucros cessantes que, em princípio, poderia não ter rendimentos tão lineares como aqueles que percebem salário ou remuneração estável. de Assis e Jaqueline Mielke Silva e José Tadeu Neves Xavier. Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações. Campinas: Bookseller, 1998, p.133 e 216; ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.105; SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Reforma do processo civil: Leis 11.187, de 19.10.2005; 11.232, de 22.12.2005; 11.276 e 11.277, de 07 02.2006. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p.71. 18 ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.108. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 297 Neste caso, cumpre à parte, diante de seu papel na construção da composição da lide, oferecer ao juiz subsídios suficientes para aquilatar o valor dos lucros cessantes, evitandose, muitas vezes, perícias altamente custosas e nem sempre conclusivas. Jaqueline Mielke Silva e José Tadeu Neves Xavier sugerem que, em tais hipóteses, a expressão “ao prudente critério do juiz” afigura-se bastante complicada, pois muitas vezes o julgador não dispõe dos conhecimentos técnicos para avaliar os prejuízos gerados em acidente de trânsito. Para os autores gaúchos, neste caso, deveria o magistrado se “valer do caput do artigo 286, no sentido de que o pedido deva ser certo e determinado”. Caso tal disposição não seja observada, poderá o juiz determinar a emenda da petição inicial, a fim de adequar o pedido ao disposto no mencionado dispositivo legal.19 Já Araken de Assis não esboça otimismo com a nova previsão, pois entende que na prática os objetivos da norma dificilmente serão alcançados “porque a condenação genérica é inerente à causa contemplada no art. 275, II, d”. Como conseqüência, teríamos a conversão ex officio de tais feitos ao procedimento ordinário, situação em que não incidiria o veto previsto no art. 475-A, §3º, do CPC.20 Certamente, para que as reformas editadas pelo legislador surtam efeito, de nada adiantará que se aceite o comportamento comodista de partes e julgadores, deixando a atribuição dos valores para liquidação de sentença, pois neste caso, nós mesmos estaremos boicotando uma reforma que ainda que possa não ser a ideal, vem ao encontro dos anseios de maior efetividade processual. Não podemos ler o novo com os olhos voltados para o passado sob pena de nós mesmos, operadores do direito e jurisdicionados, transformarmos o texto legislativo da Lei 11.232 de 22 de dezembro de 2005 em letra morta. 5 A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E POR ARTIGOS Remanescem somente estas duas hipóteses liquidatórias, na medida em que a liquidação ou atualização de valores que se perfectibiliza por mero cálculo aritmético deverá ser apresentada juntamente com o requerimento de cumprimento da sentença, a teor do art. 475-B do Código de Processo Civil, por iniciativa do credor, sendo oportuno registrar que o valor da multa prevista no art. 475-J, deve recair sobre o valor da condenação, da verba sucumbencial e honorária, mas também exigindo apenas cálculo aritmético. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará perito e fixará prazo para a entrega do laudo. O parágrafo único do art. 475-D praticamente repetiu a situação até então prevista no antigo art. 608, somente fazendo as adaptações necessárias à sua natureza de procedimento incidental, composto através de decisão interlocutória. Com relação ao art. 475-C, entendemos que pecou o legislador reformista, eis que a dissociação prevista em seus incisos leva a crer que teríamos duas formas distintas de amparar o arbitramento, o que se afigura completamente equivocado. Na verdade, não se trata de escolha do juiz por 19 SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Reforma do processo civil: Leis 11.187, de 19.10 2005; 11 232, de 22.12.2005; 11.276 e 11.277, de 07.02.2006. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006, p.72-3. 20 ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.100-1. 298 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 mera faculdade, mas deverá ser fixada porque a natureza da condenação assim o exige, especialmente em razão da necessidade de conhecimento técnico para se obter o valor líquido da condenação imposta. Assim, a leitura que deveria ser feita de tal dispositivo legal, seria da necessidade da liquidação por arbitramento, em face da determinação judicial porque assim a natureza do objeto exigiu. Já a convenção das partes deverá ter sido objeto de um contrato ou, ao menos da ação principal, como causa de pedir, à obviedade devidamente fundamentada. No caso da liquidação por arbitramento, nada impede que a parte, desde seu requerimento, já apresente quesitos e indique perito assistente quando for o caso, agilizando o trâmite do incidente. A liquidação por artigos tem como pressuposto a determinação do valor da condenação quando houver necessidade de provar e alegar fato novo. O conceito de fato novo num estrito limite desse dispositivo, como na estrita concepção da disposição anterior, é tormentoso. Podemos considerar como fato novo aquele fato anterior à sentença, portanto que já aconteceu, mas que não foi objeto de investigação naquela fase cognitiva da petição inicial até a sentença por uma questão de conveniência. Sua investigação seria muito morosa, custosa e não haveria conveniência nem para o autor, nem para o réu, nem para o juízo, investir em tempo e dinheiro antes de se saber da responsabilidade do réu de ressarcir, de ser condenado. Este fato é diretamente ligado à questão da quantificação do valor devido, não da obrigação de pagar, que essa é da essência da ação condenatória. O fato novo pode ter ocorrido na constância do processo ou mesmo depois da sentença. São aqueles casos que, segundo exemplos didáticos, acabam agravando uma situação anterior. O que define sua natureza, “é a necessidade ou não de provar fato novo, pouco importando a natureza da obrigação”.21 A situação clássica que retrata a situação é a da pessoa que sofre um atropelamento com danos pessoais, aforando a competente ação de ressarcimento. No curso do processo houve um agravamento da sua condição. Então o fato novo ocorreu no curso do processo ou eventualmente pode até ter acontecido depois da sentença. De um modo ou de outro, trata-se de fatos que não foram objeto de cognição no curso do processo, devendo, por isso mesmo, ser extremamente bem pontuados, bem definidos, em função do artigo 475-G, que repete regra anterior. Daí porque identificar-se esse tipo de liquidação pela articulação dos fatos que amparam a fixação do valor devido. Com relação ao rito a ser adotado, conforme prevê o artigo 475-F, na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272). Significa dizer que se a fase de conhecimento tramitou sob o procedimento ordinário, este será aplicado, no que couber à respectiva liquidação. O mesmo raciocínio será adotado para os processos cuja fase de cognição tenha tramitado pelo procedimento sumário. É relevante salientar que independentemente do tipo de liquidação ou mesmo de título executivo que enseje a liquidação (art. 475-N), o recurso sobre a decisão que compõe esse incidente processual é o do agravo de instrumento, na forma prevista pelo 21 ASSIS, Araken de. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.127. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 299 art. 475-H, o que justifica a revogação do inciso III do art. 520 do Código de Processo Civil. Tratando-se, outrossim, de agravo de instrumento, como já referido anteriormente, que não concorre com o agravo retido, dispensado está o agravante de deduzir e provar a cláusula da lesão grave, prevista pelo art. 522, do CPC. 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS Até o advento das Leis nºs. 8.952/94 e 10.444/2002, o processo de conhecimento repudiava a convivência com as ações sincréticas. É certo que em 1994 apenas um primeiro passo para a superação da dicotomia entre execução e cognição foi dado, especialmente através do advento da antecipação de tutela, que colocava uma dose de execução ainda na fase de cognição, bem como com as inovações nas ações de obrigação de fazer do art. 461, mas ainda timidamente reconhecidas como tal, sendo apenas em 2002, com as ações de entrega de coisa, móvel ou imóvel, base no direito real ou contratual, nos termos do novel art. 461-A, que a nova estrutura do processo passou a ser concebida. Hoje, com a Lei nº 11.232/2005, pelo menos em termos legislativos, as ações sincréticas passaram a ser a regra geral no processo de conhecimento, a chancelar o reconhecimento do processo não como simples instrumento da vontade da lei, mas como espaço próprio de construção do direito. O legislador, em doses homeopáticas, foi oferecendo ao operador do direito mecanismos para imprimir maior efetividade ao processo, anseio geral dos jurisdicionados. Mas de nada adianta a alteração legislativa que trouxe a consagração no texto legal de um (re)velamento de paradigma pelo legislador se os seus aplicadores e intérpretes não assimilarem tais reformas com um olhar inovador, com a leitura voltada para o futuro, para a preocupação com a efetividade e tempestividade do processo, que passa também pela sua formação legal. Nessa linha de raciocínio, também deve ser vislumbrada a liquidação de sentença, especialmente nos casos em que a parte tem participação ainda mais ativa no deslinde do feito, atuando não como mero sujeito, mas como agente da prestação jurisdicional. REFERÊNCIAS ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de processo civil, vol. IV: arts. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 2003. ______. Cumprimento da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006. BUENO, Cássio Sarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, volume 1: comentários sistemáticos à Lei nº. 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005. São Paulo: Saraiva, 2006. CARNEIRO, Athos Gusmão. Sugestões para uma nova sistemática da execução. Revista de Processo 102/139-152. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, volume I. Campinas: Bookseller, 2002. 300 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 1998. LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1963. LOPES DA COSTA, Alfredo Araújo. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1956. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito processual civil. Campinas: Bookseller, v.4, 1997. MEDINA, José Miguel Garcia. Execução civil: teoria geral: princípios fundamentais. 2.ed., revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI. Rio de Janeiro: Forense, 1947. SILVA, Jaqueline Mielke; XAVIER, José Tadeu Neves. Reforma do processo civil: Leis 11.187, de 19.10.2005; 11.232, de 22.12.2005; 11.276 e 11.277, de 07.02.2006. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006. SOUZA, Orlando de. Doutrina e prática das execuções de sentenças. 3.ed. São Paulo: Sugestões Literárias, 1970. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume II. 38.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 301 O desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais numa perspectiva histórica Alberto de Magalhães Franco Filho RESUMO Costuma-se fracionar o desenvolvimento dos direitos humanos em eras ou dimensões. A primeira geração de direitos fundamentais surge no século XIX e é composta dos direitos de liberdade, correspondentes aos direitos civis e políticos, relativos á primeira fase do constitucionalismo. A segunda geração, que dominou o século XX, compõe-se dos direitos sociais, culturais e econômicos, inseridos nas constituições das diversas formas de Estados sociais. Já a terceira geração de direitos é fruto da alteração da sociedade, por mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico) que fazem surgir novos problemas e preocupações mundiais como a preservação do meio ambiente, proteção dos consumidores etc. Neste trabalho, comenta-se o desenvolvimento dos direitos humanos e a mudança de paradigmas dos direitos individuais para os transindividuais. Palavras-chave: Direitos fundamentais. Direitos humanos. Gerações. Dimensões. Eras de direitos. The development of the basic human rights in a historical perspective ABSTRACT It’s a common sense to divide the human rights between eras or dimensions. The first one generation appears in XIX century and is composed by freedom (civil and politics rights) related to the first phase of the constitutionalism. The second generation dominated the XX century has in its composition the social, cultural and economic rights inserted in the constitution of the diverse forms of Social States. The third rights generation is fruit of society’s changes by the development of the international community that they make to appear new problems and worldwide concerns as the preservation of the environment, protection of the consumers, etc. In our paper we intend to comment the development of the human rights and the change of paradigms of the individual rights for the transindividuals. Keywords: Basic rights. Human rights. Generations. Dimensions. Right’s eras. 1 INTRODUÇÃO No presente trabalho, analisaremos a evolução e o desenvolvimento dos direitos humanos fundamentais. Para isso, inicialmente iremos buscar uma terminologia adequada Alberto de Magalhães Franco Filho é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM); mestrando em Direito Coletivo e Função Social do Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP); bolsista da CAPES pelo programa PROSUP; advogado. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.302-316 jul./dez. 2008 para os direitos, que terão sua trajetória evolutiva estudada e, em um segundo momento, traçaremos um esboço histórico do surgimento das chamadas declarações de direitos, marco inicial, do estudo dos direitos humanos fundamentais. Posteriormente, trataremos da evolução dos direitos fundamentais, sob a perspectiva das eras de direitos, com o estudo das ondas geracionais ou dimensionais dos direitos humanos fundamentais. Por fim analisaremos a mudança de paradigmas entre os direitos individuais e os interesses transindividuais. 2 A TERMINOLOGIA ADEQUADA Como bem salienta José Adércio Leite Sampaio, Qualquer estudo que se faça de um instituto ou categoria jurídicos como quase tudo nessa vida não prescinde do exame da terminologia apropriada e das perspectivas conceituais que se apresentam na doutrina como forma de encontro de uma semântica comum ou pelo menos de maneira de evitar confusões.1 O estudo dos direitos do homem reveste-se de grande importância e relevância não só para o mundo jurídico, talvez por isso tantos estudiosos de diversas áreas do conhecimento tenham se debruçado sobre ele, dando ensejo á um grande número de expressões tidas como sinônimas, e conseqüentemente á uma grande imprecisão terminológica. A doutrina2 tem apontado diversas expressões para designar tais direitos, entre elas podemos citar: direitos naturais; direitos inatos; direitos originários; direitos humanos; direitos do homem; direitos fundamentais; direitos humanos fundamentais; direitos individuais; direitos civis; direitos políticos; direitos públicos subjetivos; direitos morais; direitos sociais; direitos econômicos; sociais e culturais; direitos do cidadão; direitos de personalidade; direitos dos povos; interesses difusos; liberdades fundamentais; liberdades públicas; garantias e deveres fundamentais etc. Esse grande número de expressões empregadas atesta a confusão3 teórica e normativa envolta sobre o tema. Tais expressões, efetivamente não são sinônimas4, porém SAMPAIO. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2004, p.5. Cf. SILVA. Curso de direito constitucional positivo. 2001, p.179; CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da constituição. 2006, p.393-398; MIRANDA. Manual de direito constitucional, tomo 4. 1988, p.48-72. PÉREZ LUÑO. Los derechos fundamentales. 1998, p.23; TAVARES, André Ramos. “Direitos fundamentais (definição)”. In: DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário de direito constitucional. 2007, p.124. 3 Em um capítulo intitulado “Um eterno problema de nomes”, José Adércio Leite Sampaio analisa com pormenor a confusão teórica e normativa destes termos, atribuindo grande parte desta confusão á história dos usos e costumes lingüísticos da França e dos Estados Unidos da América, que são os países de destaques em todo o exame retrospectivo destes direitos (SAMPAIO. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. 2004, p.5-22). 4 Para um maior aprofundamento sobre o significado de cada uma das expressões mencionadas e a confrontação entre elas, consultar as obras dos constitucionalistas portugueses José Joaquim Gomes Canotilho (CANOTILHO. Direito constitucional e teoria da constituição. 2006, p.393-398) e Jorge Miranda (MIRANDA. Manual de direito constitucional, tomo 4. 1988, p.48-72). 1 2 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 303 muitas vezes erroneamente empregadas como tal. Vejamos a crítica de Paulo Bonavides, quanto ao emprego descompassado destas expressões: Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo porém o emprego mais freqüente de direitos humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e latinos, em coerência aliás com a tradição histórica, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães.5 Em outro sentido e com relação à dimensão empregada na expressão, Canotilho afirma que Segundo sua origem e significado poderiamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos validos para todos os povos em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espaciotemporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter inviolável intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.6 Então qual expressão seria a mais adequada? Tal questionamento é importante, pois a expressão utilizada deverá refletir o real significado da complexidade do tema ora tratado. Neste sentido é a lição de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior que asseveram: “qualquer opção terminológica deve guardar o objetivo de melhor refletir a relação de correspondência sígnica entre a expressão eleita e a realidade que por ela se pretende produzir”.7 Uadi Lamego Bulos sugere o uso da expressão “liberdades públicas em sentido amplo”, que designariam um “conjunto de normas constitucionais que consagram limitações jurídicas aos Poderes Públicos”.8 Nesse sentido também é o magistério de Maria Garcia, que opta por “liberdades públicas”,9 somente. Porém, como alerta Jorge Miranda10 a expressão “direitos fundamentais” tem sido a preferida pela doutrina e pelos textos constitucionais. Araújo e Nunes Júnior afirmam que este termo é o “único apto a exprimir a realidade jurídica precipitada”.11 BONAVIDES. Curso de direito constitucional. 2002, p.514. CANOTILHO. Ob. cit., p.393. ARAUJO; NUNES JÚNIOR. Curso de direito constitucional. 2006, p.107. 8 BULOS. Curso de direito constitucional. 2007, p.401. 9 GARCIA. Desobediência civil: direito fundamental. 2004. 10 MIRANDA. Ob. cit. 1988, p.48. 11 ARAÚJO; NUNES JÚNIOR. Ob. cit., p.109. 5 6 7 304 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Já, José Afonso da Silva, esclarece que direitos fundamentais do homem constituía a expressão mais adequada a este estudo (...) no qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que não se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive, e as vezes nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana.12 (destaques do autor) Não obstante a interessante justificativa do autor, julgamos ser mais pertinente a expressão “direitos humanos fundamentais” utilizada por Manoel Gonçalves Ferreira Filho13 e Alexandre de Moraes14, por entendermos que esses direitos, inicialmente, pertencem ás pessoas humanas e justamente por isso, são qualificados como fundamentais Alexandre de Moraes define direitos humanos fundamentais como, o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.15 Por fim, entendemos ser também adequado o emprego da expressão “direitos fundamentais”, adotada pela maioria dos doutrinadores e dos textos constitucionais. 3 HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS Segundo a lição de Norberto Bobbio, os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.16 SILVA. Ob. cit., p.182. FERREIRA FILHO. Direitos humanos fundamentais. 2008. 14 MORAES. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da Republica Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 1998. 15 Idem, p.39. 16 BOBBIO. A era dos direitos. 2004, p.25. 12 13 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 305 Assim como os direitos do homem tem origem histórica, se quisermos compreender a fase atual do desenvolvimento destes direitos é preciso lançarmos um olhar sobre a história. Alexandre de Moraes comenta que a origem dos direitos individuais do homem pode ser encontrada no antigo Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a. C., onde já existiam alguns mecanismos de proteção individual em face do Estado. A primeira codificação a consagrar direitos comuns a todos os homens seria o Código de Hamurabi (1690 a. C.). O autor salienta também a influência filósófico-religiosa dos direitos do homem com a propagação das idéias de Buda (500 a. C.). 17 Grécia e Roma antigas, são consideradas para alguns18 como a proto-história dos direitos humanos fundamentais. Contudo, conforme Oscar de Carvalho, “o mundo antigo não conheceu o primado da liberdade individual e por via de conseqüência nele não se fizeram presentes as condições históricas necessárias ao desenvolvimento dos direitos humanos”.19 Há também a contribuição do Cristianismo, que trouxe uma mudança de paradigmas do paganismo grego e romano. Ferreira Filho aponta como remoto ancestral da doutrina dos direitos fundamentais a antiguidade, onde existia um direito superior não estabelecido pelos homens, mas dado a este pelos deuses, com referência á Antígona de Sófocles, ao diálogo De Legibus, de Cícero até a Suma teológica de São Tomás de Aquino. Porém afirma o autor que foi com a escola do direito natural e das gentes, que se formulou a doutrina adotada pelo pensamento iluminista que seria expressado mais á frente nas declarações de direitos.20 Sintetizando a origem histórica dos direitos fundamentais, José Adércio Leite Sampaio salienta que, temos dispostas assim três grandes matrizes do sistema de direitos humanos: religião, processo e propriedade. Ou mais precisamente a liberdade religiosa, as garantias processuais e o direito de propriedade. Essas matrizes tiveram raízes e desdobramentos nos três grandes modelos de desenvolvimento dos direitos humanos: Inglaterra, Estados Unidos e França.21 Não obstante a menção destes momentos históricos como sendo a gênese dos direitos humanos fundamentais, o certo é que “somente a partir do momento em que limites foram colocados ao poder incontrastável do Estado é que o conceito de direitos humanos formou-se na história”.22 MORAES. Ob. cit., 1998, p.24-25. ACCIOLI apud PUHL. “Breve histórico sobre a evolução dos direitos fundamentais”. In: Revista Jurídica UNIGRAN, p.10 19 CARVALHO. “Gênese e evolução dos direitos fundamentais”. In: Revista Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica, p.32. 20 FERREIRA FILHO. Ob. cit., 2008, p.9-10. 21 SAMPAIO. Ob. cit., p.141. 22 Cf. CARVALHO. Idem, p.31. 17 18 306 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Diante desta constatação somente a partir da elaboração de declarações de direitos é que podemos afirmar o surgimento efetivo dos direitos fundamentais. Dalmo de Abreu Dallari anota que, O exame dos documentos legislativos da antiguidade revela já uma preocupação com a afirmação de direitos fundamentais, que nascem com o homem e cujo respeito se impõe, por motivos que estão acima da vontade de qualquer governante. Observa-se, porém que nos documentos antigos mesclavam-se preceitos jurídicos, morais e religiosos, não se dissociando a recomendação de regras morais da imposição coercitiva de certos comportamentos. Durante a Idade Média também não se encontravam documentos que tenham o caráter de declarações abstratas de direitos, havendo apenas documentos legislativos como a legislação dos povos germânicos, que contém regras de vida social, nas quais está implícita a existência dos direitos fundamentais. Foi na Inglaterra, já na última fase da Idade Média, que teve a iniciativa de afirmações que podem ser consideradas precursoras das futuras declarações de direitos.23 Segundo Manoel G. Ferreira Filho, “o registro de direitos num documento escrito é prática que se difundiu na segunda metade da Idade Média”.24 Sendo manifestada inicialmente por meio de pactos, forais ou cartas de franquia.25 O primeiro registro escrito de direitos foi a Magna Charta Libertatum, outorgado por João Sem-Terra em 15 de junho de 1215, onde foram consagrados direitos dos barões e prelados ingleses, restringindo o poder absoluto do monarca. Vejamos seus dois artigos iniciais 1 – A Igreja de Inglaterra será livre e serão invioláveis todos os seus direitos e liberdades: e queremos que assim seja observado em tudo e, por isso, de novo asseguramos a liberdade de eleição, principal e indispensável liberdade da Igreja de Inglaterra, a qual já tínhamos reconhecido antes da desavença entre nós e os nossos barões [...]. 2 – Concedemos também a todos os homens livres do reino, por nós e por nossos herdeiros, para todo o sempre, todas as liberdades abaixo remuneradas, para serem gozadas e usufruídas por eles e seus herdeiros, para todo o sempre [...].26 Gomes Canotilho faz menção à Carta inglesa de 1215, afirmando que embora contivesse fundamentalmente direitos estamentais, já fornecia aberturas para a transformação dos direitos corporativos em direitos dos homens.27 DALARI. Elementos da teoria geral do estado. 2007, p.206. FERREIRA FILHO. Ob. cit. 2008, p.11. 25 FERREIRA FILHO. Curso de direito constitucional. 2007, p.4-5. 26 Cf. MIRANDA. Textos históricos do direito constitucional. 1990, p.13. 27 CANOTILHO. Ob. cit., p.382-383. 23 24 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 307 Após foram editados também na Inglaterra o Petition of Right em 7 de junho de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679, o Bill of Right em 13 de fevereiro de 1689 e o Act of Settlement de 12 de junho de 1701. Muito embora, os referidos documentos sirvam de precedentes históricos, nas palavras de José Afonso da Silva, “a primeira declaração de direitos fundamentais em sentido moderno, foi a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia”. Esta declaração foi feita em 16 de junho de 1776, e consubstanciava as bases dos direitos do homem, vejamos alguns de seus dispositivos: I – Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos de que, quando entram no estado de sociedade, não podem por nenhuma forma, privar ou despojar a sua posteridade, nomeadamente o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. II – Todo poder reside no povo e, por conseqüência, deriva do povo; os magistrados são seus mandatários e servidores e responsáveis a todo tempo perante ele. III – O governo existe e deve existir para o bem comum, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade; de todos os modos e formas de governo o melhor é o que é capaz de produzir o maior grau de felicidade e segurança, e está mais eficazmente organizado contra o perigo de má administração; e, sempre que qualquer governo se mostre inadequado ou contrário a estes fins, a maioria da comunidade tem o direito incontestável, inalienável e irrevogável de o reformar, modificar ou abolir da maneira que for julgada mais conducente á felicidade geral.28 Em segundo lugar de precedente histórico, porém ocupando o destaque entre as declarações de direitos, está a Déclaration dês Droits de l’Homme et du Citoyen de 26 de agosto de 1789. Ela se encontra em vigor até os dias atuais na França, e foi “por um século e meio o modelo por excelência das declarações”.29 José Afonso da Silva comenta que a Declaração Francesa é mais importante, tendo em vista seu caráter abstrato e “universalizante”, enquanto a Declaração Americana era mais concreta, “preocupada com a situação particular que afligia aquelas comunidades”, seus três caracteres fundamentais eram o “intelectualismo”, o “mundialismo” e o “individualismo”.30 Vejamos seu preâmbulo e art. 1º Os representantes do povo francês, reunidos em Assembléia Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos governos, resolveram em declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem, Cf. MIRANDA. Idem. 1990, p.31-32 FERREIRA FILHO. Ob. cit. 2008, p.19. 30 SILVA. Ob. cit., p.161-162. 28 29 308 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 a fim de que esta declaração, constantemente presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre sem cessar os seus direitos e seus deveres; a fim de que os actos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, podendo ser em cada momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso mais respeitados; a fim de que as reclamações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Por conseqüência, a Assembléia Nacional reconhece e declara, na presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão: Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.31 Raul Machado Horta, assevera que “com a declaração de direitos de 1789, ‘arquétipo constitucional’ de documentos dessa natureza, fez-se na verdade a catalogação mais famosa dos direitos individuais de resistência ao Estado e ao Poder”.32 Note-se que as duas declarações de direitos de Virgínia (1776) e Francesa (1789), elas precedem as Constituições Americana (1787) e Francesa (1791), tal fato é explicado por Ferreira Filho no sentido de que primeiro formalizou-se em um documento escrito o pacto social (declaração de direitos) contendo os direitos naturais e os limites destes, e somente posteriormente com a garantia destes formalizou-se o pacto político (Constituição). Somente mais adiante, na era do contitucionalismo, por economia de tempo e trabalho que passou-se a estabelecer num mesmo documento a declaração de Direitos e a Constituição.33 4 A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PARTIR DAS ONDAS GERACIONAIS OU DIMENSIONAIS Em 1979, proferindo a aula inaugural no Curso do Instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo, o jurista francês Karel Vazak utilizou, pela primeira vez, a expressão “gerações de direitos do homem”, buscando, metaforicamente, demonstrar a evolução dos direitos humanos com base no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e fraternidade). Vejamos o comentário de Paulo Bonavides: (...) o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político francês, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando até mesmo a seqüência histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade. Cf. MIRANDA. Ibidem, p.57. HORTA. Estudos de direito constitucional. 1995, p.244. 33 FERREIRA FILHO. Idem, p.5-6. 31 32 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 309 Com efeito, descoberta a fórmula de generalização e universalização, restava doravante seguir os caminhos que consentissem inserir na ordem jurídica positiva de cada ordenamento político os direitos e conteúdos materiais referentes àqueles postulados. Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo faz prever, tem por bússola uma nova universalidade: a universalidade material e concreta, em substituição da universalidade abstrata e, de certo modo metafísica daqueles direitos, contida no jus naturalismo do século XVIII. Existem outros autores como o alemão Konrad Hesse34, o português Canotilho35 e entre nós, Ingo Wolfgang Sarlet36 e Leonardo Martins37 que preferem a utilização do termo “dimensões”, pois o vocábulo gerações daria a idéia de substituição de uma geração por outra. Há ainda quem critique tanto a idéia de gerações quanto dimensões como Antônio Augusto Cançado Trindade38 e George Marmelstein Lima39. Passemos então ao estudo das “eras dos direitos”40 humanos fundamentais, que sem dúvida, historicamente passaram por um “processo expansivo de acumulação de níveis de proteção de esferas da dignidade da pessoa humana”.41 Os primeiros direitos abrangem aqueles referidos nas declarações de Direitos das Revoluções americana e francesa, são os primeiros a serem positivados e por isso são chamados de primeira geração ou dimensão, eles “se fundam numa separação entre Estado e sociedade, que permeia o contratualismo individualista dos Séculos XVIII e XIX”.42 São os direitos de liberdade que se dividem em civis e políticos. José A. L. Sampaio afirma que os direitos ou liberdade civis são aqueles que “mediante garantias mínimas de integridade física e moral, bem assim de correção procedimental nas relações judicantes entre indivíduos e o Estado, asseguram uma esfera de autonomia individual de modo a possibilitar o desenvolvimento de cada um”. Já os políticos são “de inspiração democrática (...) seu núcleo se encontra no direito de votar e ser votado”.43 Os direitos de primeira geração, tem como titular o indivíduo singularmente considerado. Eles surgem após o Absolutismo no Estado de Direito Liberal e representam HESSE. Estudos de direito constitucional da republica federal da Alemanha. 1998. CANOTILHO. Ob. cit., p.386-387. 36 SARLET. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 2004 37 MARTINS. “Direitos fundamentais (história) – liberdade”. In: DIMOULIS, Dimitri (coord ). Dicionário de direito constitucional. 2007, p.127-128. 38 Palestra proferida durante o “Seminário Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional”. Disponível on-line: <http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/Cancado_Bob.htm> 39 LIMA. “Crítica à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais”. In: Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v. 2, n. 3, p.171-182, 2004. 40 Expressão cunhada pelo italiano Norberto Bobbio. 41 ARAUJO; NUNES JÚNIOR. Ob. cit., p.115. 42 SAMPAIO. Ob. cit., p.260. 43 SAMPAIO. Idem, p.260. 34 35 310 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 um “não-agir do Estado”44, basicamente traduzem-se em “postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada individuo”.45 Parafraseando Paulo Bonavides, estes direitos apresentam-se “como faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”.46 Como alerta Gilmar Mendes, o descaso para com os problemas sociais, que veio a caracterizar o État Gendarme, associado ás pressões decorrentes da industrialização em marcha, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das disparidades no interior da sociedade, tudo isso gerou novas reivindicações, impondo ao Estado um papel ativo na realização da justiça social. O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia, satisfatoriamente, ás exigências do momento. Uma nova compreensão do relacionamento Estado/sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o dever de operar para que a sociedade lograsse superar as angústias estruturais. Daí o progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais das ações estatais por objetivos de justiça social.47 (destaques do autor) Os direitos de segunda geração, da mesma forma que a primeira, foi inicialmente objeto de formulação especulativa em campos políticos e filosóficos que possuíam grande cunho ideológico. Dominaram o século XX assim como os de primeira geração dominaram o século XIX. Tiveram seu nascedouro nas reflexões ideológicas e no pensamento antiliberal desse século. 48 A segunda geração de direitos está ligada ao principio da igualdade (na visão de Karel Vazak) e são enquadrados como direitos prestacionais, ou seja, aqueles relativos à exigência de participação do Estado na realização da justiça social, através de medidas efetivas para garantir o mínimo necessário à vida digna do ser humano. Estes direitos são chamados também de “direitos sociais, culturais e econômicos”. Essa trilogia normalmente é apresentada sob o rótulo geral de “direitos sociais”, porém há quem trace distinções internas. É o magistério de José Adércio Leite Sampaio Os direitos sociais propriamente ditos seriam aqueles necessários á participação plena na vida da sociedade, incluindo o direito á educação, a instituir e manter uma família, á proteção da maternidade e da infância; bem como para permitir o gozo efetivo dos direitos de primeira geração, como o reconhecimento do direito ao lazer e o direito a não haver discriminação. Já os direitos econômicos se destinam a garantir um nível mínimo de vida e segurança materiais de modo que a cada pessoa desenvolva BOBBIO. Ob. cit., p 26 MENDES [et. al.]. Curso de direito constitucional. 2007, p.223. 46 BONAVIDES. Ob. cit. 2002, p.517. 47 MENDES [et. al.].. Idem, p.223. 48 BONAVIDES. Idem, p.518. 44 45 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 311 suas potencialidades. Estão nesta lista os direitos trabalhistas, a exemplo do direito ao trabalho e a um salário mínimo digno, e previdenciários, direitos de assistência social, do direito á saúde, á alimentação, ao vestuário e o direito á moradia. Por fim os direitos culturais dizem respeito ao resgate, estímulo e a preservação das formas de preservação cultural das comunidades, bem como se destinam a possibilitar a participação de todos nas riquezas espirituais comunitárias.49 Vale ressaltar que, segundo Gilmar Mendes, os direitos sociais recebem esta denominação não por que sejam direitos de coletividades, mas pelo fato de estarem ligados ás reivindicações de justiça social.50 É imperioso esclarecer também que estes direitos, diferentemente dos primeiros possuem um aspecto objetivo, qual seja a “garantia de valores e princípios de proteção com que escudar e proteger as instituições”, dando azo ao surgimento das “garantias institucionais”.51 A terceira geração de direitos é fruto da desigualdade entre as nações. Para Norberto Bobbio os direitos de terceira geração ou “novos direitos” são marcados pela alteração da sociedade, por mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico) que fazem surgir novos problemas e preocupações mundiais como a preservação do meio ambiente, proteção dos consumidores etc.52 Paulo Bonavides comenta que, A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a fraternidade, conforme assinala Karel Vasak.53 Assim, esses direitos assumem o caráter coletivo, o que não estava presente nas duas dimensões anteriores, porquanto, visam à proteção do direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e à comunicação.54 Nesse sentido55 também se posiciona Gilmar Ferreira Mendes, afirmando que os direitos de terceira geração, “peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez SAMPAIO. Ibidem., p.262-263 MENDES [et. al.]. Ibidem, p 224. 51 BONAVIDES. Ibidem, p.519. 52 BOBBIO. Idem, p.25-27 53 BONAVIDES. Ibidem, p.522. 54 BONAVIDES. Ibidem, p.523. 55 Registre-se que existem outros autores como por exemplo Etiene R. Mbaya que apresentam um sentido de “solidariedade, que representaria a busca da cooperação internacional entre os povos. Tal sentido não representa a mesma noção que nos apresentamos e julgamos ser a mais precisa, muito embora não discordemos destas ponderações, simplesmente a consideramos como um dos sentidos da terceira onda geracional de direitos. (MBAYA apud BONAVIDES. Ibidem, p.523-524.) 49 50 312 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 que são concebidos para a proteção não do homem isoladamente, mas de coletividades, de grupos”.56 No Brasil o órgão superior do poder judiciário e guardião da Constituição Federal (Supremo Tribunal Federal – STF), reconhece expressamente a existência de três gerações de direitos. 57, 58 Os direitos de terceira geração surgem, portanto, num momento em que a sociedade experimenta profundas transformações, trazendo uma nova realidade social, econômica e jurídica. É o comentário pertinente de Marcus Vinícius Rios Gonçalves. A realidade sócioeconômica modificou-se com rapidez, e o século XX assistiu ao desenvolvimento incessante das economias de massa. Os sistemas de produção desenvolveram-se, com repercussão evidente na oferta de bens, para a satisfação das necessidades humanas. O individualismo do século XIX cedeu lugar à massificação em velocidade acelerada.59 Neste cenário, perdem os interesses puramente individuais o lugar de destaque, para dar lugar aos interesses metaindividuais ou supra-individuais, cujos titulares não são mais pessoas consideradas individualmente, mas grupos de pessoas. 5 CONCLUSÃO À guisa das considerações finais, podemos afirmar que o estudo dos direitos humanos fundamentais, é tema bastante complexo, porém desafiador. A começar pela infinidade de termos empregados para simbolizá-los, e a confusão teórica e normativa causada por isso. Também devemos ressaltar que os direitos humanos fundamentais, são direitos essencialmente históricos, e demandam um olhar criterioso para a história, contudo percebemos que sua gênese está ligada diretamente á Declarações de Direitos, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. MENDES [et. al.]. Ibidem, p.224. “Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se iden ificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os de terceira geração, que materializam poderes de titularidade cole iva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados como valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade”. (STF – Pleno – Mandado de Segurança n. 22.164/SP – Relator Ministro Celso Melo, Diário da Justiça, Seção I, 17, novembro 1995, p.39.206). 58 É importante mencionar que existem doutrinadores que ainda apresentam uma quarta geração de direitos e até mesmo uma quinta geração, contudo não iremos fazer nenhuma observação sobre estas gerações ou dimensões, pois já atingimos a evolução dos direitos individuais aos interesses transindividuais, que é o objeto de nosso estudo. 59 GONÇALVES. Tutela de interesses difusos e coletivos. 2007, p.1 56 57 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 313 Não podemos deixar de mencionar que estes direitos, após sua formalização e positivação, sofreram um processo histórico evolutivo, dividido em gerações ou dimensões, comumente chamado de Era dos Direitos. Nestas ondas geracionais ou dimensionais, percebemos a clara evolução cumulativa e qualitativa dos direitos pertencentes a indivíduos isolados (direitos individuais) até direitos pertencentes a grupos ou coletividades de pessoas (interesses transindividuais ou metaindividuais). Assim vislumbramos na evolução dos direitos humanos fundamentais, não só o nascimento de “novos direitos” oriundos da sociedade de massas, mas também o surgimento de uma nova visão que rompe o axioma individualista da sociedade moderna, para dar azo a um novo paradigma, o da coletividade. REFERÊNCIAS BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002. ______. Do estado liberal ao estado social. 8.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2006. CARVALHO, Oscar de. “Gênese e evolução dos direitos fundamentais”. in Revista Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica, Bauru, edição 34, p.31-52 , abr./jul. 2002. CEZNE, Andrea Nárriman. “A teoria dos direitos fundamentais: uma analise comparativa das perspectivas de Ronald Dworkin e Robert Alexy”. in Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 13, n. 52, p.51-67, jul./ set. 2005. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do estado. 26.ed. São Paulo: Saraiva, 2007 DIMOULIS, Dimitri (org.). Dicionário brasileiro de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. FESTER, Antonio Carlos Ribeiro (org.). Direitos humanos e .... São Paulo: Editora Brasiliense, 1989. FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. ______. Direitos humanos fundamentais. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ______. “O estado e os direitos fundamentais em face da globalização”. In: Arquivo de direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, vol. 02, 2000. GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. “O futuro dos direitos humanos fundamentais”. In: Revista Jurídica Consulex, Brasília, ano X, n.232, p.60-62, 15 de set. 2006. 314 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 GARCIA. Maria. Desobediência civil: direito fundamental. 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. GONÇALVES, Marcos Vinícius Rios. Tutela de interesses difusos e coletivos. 3.ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2007. HESSE, Konrad. Estudos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. 20.ed. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. LALAGUNA, Paloma Duran. Manual de derechos humanos. Granada: Comares Editorial, 1993. LIMA, George Marmelstein. “Crítica à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais”. In: Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, v.2, n.3, p.171-182, 2004. MARTINS, Ives Gandra da Silva; CAMPOS, Diogo Leite de (coords.). O direito contemporâneo em Portugal e no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martirez; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais, tomo IV. Coimbra: Coimbra Editora, 1988. ______. Textos históricos de direito constitucional. 2.ed. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1990. MORAES. Alexandre de. Direito constitucional. 23.ed. São Paulo: Atlas, 2008. ______. Direitos Humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1998. MORAIS. José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o estado e o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Morato (coords.). Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo 27, 1996. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los derechos fundamentales. 7.ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1998. PINILLA, Ignácio Ara. Las transformaciones de los derechos humanos. Madrid: Editorial Tecnos, 1994. PUHL, Adilson Josemar. “Breve histórico sobre a evolução dos direitos fundamentais”. in Revista Jurídica UNIGRAN, Dourados, v.5, n.9, p.9-25, jan./jun. 2003. SAMPAIO. José Adércio Leite Sampaio. Direitos fundamentais: retórica e historicidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 3.ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2004. SLAIB FILHO. Nagib. Direito constitucional. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. SIDOU, J. M. Othon. As garantias ativas dos direitos coletivos: habeas corpus, ação popular, mandado de segurança – estrutura constitucional e diretivas processuais. Rio de Janeiro: Forense, 1977. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 315 ______. Proteção ao consumidor: quadro jurídico universal, responsabilidade do produtor no direito convencional, clausulas contratuais abusivas, problemática brasileira, esboço de lei. Rio de Janeiro: Forense, 1977. SILVA, Alexandre Vitorino da [et. al.]. Estudos de direito público: direitos fundamentais e estado democrático do direito. Porto Alegre: Síntese, 2003. SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 19.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2001. TRINDADE, Antonio Augusto Cançado; SANTIAGO, Jaime Ruiz de. La nueva dimension de las necessidades de proteccíon de ser humano em el inicio del siglo XXI. San José: Impressora Gossestra Internacional, 2001. VASAK, Karel. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Vol. 1. Barcelona: Serbal/UNESCO, 1984. 316 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 A fragilização da democracia na contemporaneidade e as possibilidades de resgate do projeto democrático Cleber Freitas do Prado Fernanda Braghirolli RESUMO A pesquisa é orientada com estudos bibliográficos envolvendo uma análise da melhor doutrina nacional e estrangeira, objetivando refletir sobre o desenvolvimento do processo democrático inserido no contexto da sociedade contemporânea, bem como estipular formas capazes de resgatar o projeto de uma sociedade democrática, por meio de uma forma de atuação legislativa que cumpra verificar os anseios da soberania popular, conduzindo-se assim, a uma atuação político-institucional legítima. Palavras-chave: Crise da democracia. Representatividade democrática. Resgate do projeto democrático. Vinculação do legislador. The fragility of the democracy in the present time and the possibilities of rescue of the democratic project ABSTRACT The research is guided by bibliographic studies involving analysis of national and foreign best doctrine, aiming to reflect on the democratic process development inserted in the contemporaneous society context, as to stipulate able ways to rescue the project of democratic society, by a legislative action which checks the desires of popular sovereignty, then guiding to a legal political-institutional performance. Keywords: Democracy crises. Democratic representative. Democratic project rescue. Legislator linking. 1 INTRODUÇÃO A história política do Brasil demonstra uma luta contínua, ainda não acabada, no sentido de implantar um processo político ao mesmo tempo democrático e estável, apontando para a erradicação definitiva dos vícios autoritários que sempre caracterizaram a sociedade. Cleber Freitas do Prado é advogado, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), mestrando em Direito Público e bolsista Capes pela Unisinos. Fernanda Braghirolli é advogada, graduada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Mater Dei – Pato Branco/PR. Mestranda em Direito Público e bolsista Santander pela Unisinos. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.317-332 jul./dez. 2008 Desta forma, o presente estudo tem como escopo a pretensão de abordar alguns pontos que parecem decisivos para a correta colocação da questão da fragilização da democracia e o vislumbre das possíveis chances de resgate do projeto democrático entre a população brasileira. O estudo pretende analisar aspectos políticos principais que concorrem, em nível de degradação do quadro democrático, para obstaculizar o funcionamento de uma democracia estável no Brasil, fazendo com que a sua desenvoltura se apresente de forma insuficiente, na medida em que não conseguiu conciliar a liberdade, a segurança e a concretização dos direitos fundamentais, que nos limites do possível, a sociedade possui o legítimo direito de aspirar. O desenvolvimento do trabalho vem dividido, primeiramente, por um exame que tenta explicitar a amplitude do problema da democracia no país, seguida de uma análise em torno dos principais fatores políticos da crise que a assola, como por exemplo, o déficit da representação democrática e o funcionamento dos sistemas políticos que fazem colocar em dúvida a própria conceituação e consolidação da democracia. Num próximo momento discutem-se as alternativas capazes de recuperar a legitimidade da representação como forma política de tomada de decisões, por meio de instrumentos que garantam democraticamente um processo decisório, que inclui a participação popular e uma atuação legislativa vinculada ao conteúdo disposto no texto constitucional. É necessário salientar que esta análise apreciará a crise da democracia brasileira sob os ângulos dos fatores políticos que a condicionam, ficando claro, que com isso não se pretende desconhecer, nem diminuir a importância de fatores de outra natureza que também influem para elucidar a discussão a respeito da fragilização da democracia nos dias atuais. 2 A DIMENSÃO DO PROBLEMA No Brasil, onde o autoritarismo manifestou-se nos últimos vinte anos, a democracia torna-se uma questão fundamental, sendo que o seu discurso assume uma postura de oposição em relação ao regime político autoritário, como se pode perceber pelos ensinamentos de Leonel Severo Rocha: O autoritarismo brasileiro caracteriza-se pelo desprezo à participação social, o que lhe obriga a recorrer à censura policial e à negação dos princípios democráticos, o que implica um esfacelamento das instituições da sociedade civil. (ROCHA, 2005, p.122) Dessa forma, durante anos de um regime profundamente antidemocrático que assinalou toda a evolução política, econômica e cultural do Brasil, mostra-se de 318 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 fundamental importância discutir a questão da democracia como forma legitimadora de qualquer sistema político ou regime de governo, pois em suas bases o cidadão é tido como valor fundamental, ou seja, o povo é compreendido como princípio e fim da organização política. Conceitualmente, a democracia pode ser definida como sendo um aspecto histórico, considerada como um instrumento de valores caracterizados essenciais à convivência humana e que traduz basicamente a idéia de um poder que repousa na vontade do povo. Sob este prisma se revela como um processo de afirmação do povo que ele mesmo vai conquistando no decorrer da história, assim, estudar a democracia implica inseri-la no contexto próprio à sociedade atual (MORAIS, 2005, p.106). Como não podia deixar de ser diferente, neste processo vai se configurando também a noção histórica de povo, pois “a concepção de povo também tem variado com o tempo” (BURDEAU, 1960, p.29-30), sendo que o povo da democracia grega não é o mesmo da democracia moderna. Pode-se admitir, então, que a democracia seja um processo que acompanha o modo de vida do seu povo, em que há de se verificar o respeito e a tolerância entre os conviventes, voltando-se sempre ao interesse popular e ao bem comum. Autores como Lênio Streck e José Luis Bolzan de Morais afirmam que conceituar a democracia tornou-se uma tarefa difícil nos dias atuais, visto que ela deve ser reinventada cotidianamente (STRECK, 2006, p.109), ou seja, as conquistas democráticas não retrocedem, só seguem em frente, por isso deve sempre ser contextualizada de acordo com o momento histórico vivido por cada sociedade. Na verdade, a insuficiência da democracia em realizar os direitos individuais, políticos, econômicos, sociais, etc., até o presente momento, não retira a sua validade, pois se trata de um conceito histórico, como afirmado anteriormente, tanto quanto os valores que ela busca assegurar (SILVA, 1997, p.133). Entretanto, vale dizer, que é de grande importância para o próprio conceito de democracia, que tais valores necessitam de garantias de realização dentro deste processo, sob pena da democracia não se efetivar em toda a sua plenitude. Seguindo este fio condutor, parece de muita valia discutir também a matéria relativa ao papel desempenhado pela regra da maioria, enquanto prática decisória do processo democrático. Em razão da necessidade de se construir um discurso coerente, faz-se indispensável pesquisar alguns conceitos em relação ao tema, para assim desembocar numa análise crítica em torno da reflexão. Sendo assim, Norberto Bobbio, um dos expoentes no tema, afirma que a regra da maioria trata-se de uma modalidade de decisão que configura como regra essencial da democracia, onde são levadas em conta as escolhas coletivas, ou seja, as decisões que foram tomadas pela maioria daqueles a quem cabe o aludido poder (BOBBIO, 1986, p.20). Para explicar o princípio da maioria, o filósofo Aristóteles, afirma que a democracia é o governo onde domina o número (SILVA, 1997, pp.29-30), esta característica faz deste princípio um instrumento relevante da democracia, na medida em que se apresenta como o produto de uma prática social, destinada a capacitar um povo a decidir sobre Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 319 o destino dos assuntos que dizem respeito ao rumo de sua própria vida social, política, econômica, entre outras. Campilongo afirma ser possível, com base nas contribuições de Norberto Bobbio, Hans Kelsen, Elias Berg e Elaine Spitz, formular um conceito a respeito da regra da maioria1. Neste sentido o autor ensina que se trata de uma regra onde prepondera uma técnica de tomada de decisões coletivas que potencializa a liberdade dos indivíduos e garante a participação dos cidadãos na vida política, estreitando os laços entre os governantes e os governados por intermédio de uma prática social de legitimação (CAMPILONGO, 2000, p.38). Enfim, no sentido de operar como a devida democracia constitucional exige, é chegado o momento de avaliar a legitimidade desta regra da maioria, examinando o contraste entre as oportunidades de participação dos cidadãos nestas tomadas de decisões e o papel desempenhado pela democracia representativa de fazer valer os interesses desses mesmos cidadãos. Moses Finley explica que o consenso – alcançado na regra da maioria –, não significa necessariamente um bem em si, o bem trata-se de uma categoria moral (FINLEY, 1985, p.98). Por trás deste nominado consenso residem vários grupos de interesses, cujas vontades se sobrelevam nas tomadas de decisões do governo, afirmando, incisivamente, que na verdade o custo deste consenso é pago por aqueles que foram excluídos dele (FINLEY, 1985, p.116). Tal assertiva mostra-se relevante neste período pelo qual está se passando, na medida em que se reflete o fato de que a atual democracia representativa, através do processo de deliberação das leis, – onde são realizadas votações e emendas à Constituição que consistem na ratificação de decisões resultantes de negociações entre as forças políticas partidárias internas – não tem conseguido corresponder à vontade vigente no corpo social, destinada a promover a melhoria das condições sociais e a incorporação dos direitos fundamentais, exigências tão primadas no contexto constitucional. Hodiernamente, há uma incontestável crise de moralidade atrelada à atuação estatal, o que tem gerado uma indubitável e equivocada concepção de ausência de democracia no País. A desmoralização da democracia representativa gera reações que chegam a extremos indesejáveis, como o descrédito nas instituições políticas, promovendo a identificação dos políticos com a corrupção e ameaçando a própria autonomia do regime democrático. Ocorre que, levando em consideração os princípios e os meios pelos quais a democracia é exercida (eleições populares, liberdade de associação, direito de votar e ser votado, etc.), não se justifica negar o caráter democrático do regime político no Brasil, no entanto, o sentimento de indignação decorrente da alegada crise de moralidade e de ética 1 Para fundamentar este conceito, com base no que tais estudiosos entendem sobre o assunto, Campilongo formula em tópicos o seguinte esquema: a) técnica de tomada de decisões coletivas (Bobbio), b) maximização da liberdade (Kelsen), c) ampla e igual participação e aproximação entre governantes e governados (Berg), d) prática social de legitimidade finita e constantemente revista (Spitz). CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2000, p.38. 320 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 tem se espraiado e até desvirtuado o conceito etimológico do instituto. Não se pode negar a efetiva presença legal da democracia, todavia, os reflexos errôneos e escandalizadores do agir institucional acabam implicando no reconhecimento de um vácuo, ou melhor, de uma fragilização do sistema democrático. Ademais, o sistema partidário brasileiro é fortemente marcado pela fragmentação, sendo que apresenta um enorme número de partidos. Este sistema fragmentado alia-se a instabilidade, a fragilidade e a uma prática política que consiste na detenção de vantagens e favores de qualquer natureza em troca do apoio ao governo. A moldura política modifica-se de tempos em tempos e de forma cada vez mais veloz. A distribuição das bancadas também muda a cada mês, sendo que todos esses fatores têm como conseqüência a dificuldade dos eleitores em diferenciar programas e distinguir quem é quem, já que em razão das mudanças de siglas e coligações, nem sempre se apresentam os mesmos participantes. Tudo isso, além de resultar na dificuldade de se construir uma identidade entre os partidos políticos, também resulta numa desconfiança da população, por percebê-los distantes de um projeto de futuro compartilhado, por não conseguirem canalizar plenamente as demandas da cidadania, ocasionando assim, uma degradação da própria democracia. Outrossim, denotando pouco enraizamento do eleitorado, pouca participação de membros e filiados, baixos níveis de identidade partidária, deficiência organizacional, entre outros fatores, fazem com que os partidos políticos revelem uma tendência à indisciplina, resultando assim, na apresentação de um quadro de fragilização da democracia na contemporaneidade. Como se não bastassem todos estes percalços, existe também uma outra causa política para as dificuldades de realização das práticas democráticas no Brasil, alojada na inadequação das instituições à realidade que devem reger, ou seja, a democracia é um valor político por excelência definido como a conformidade do dinamismo do Estado com os seus fins, ocorre que, para atender todas as demandas advindas dos espaços democráticos, adotou-se um sistema de governo criado sob um aparato burocrático que se estrutura de cima para baixo, contrapondo-se com os ideais democráticos, que prevêem uma sociedade que propõe um poder que se eleva da base para o topo. Desta forma, essas manipulações estruturadas pelo alto tiveram como causa e efeito a marginalização das massas populares, não só solapando a chance de participação na vida social, mas, sobretudo ocasionando a atuação de um governo que não consegue proporcionar aos membros da sociedade, as condições necessárias para que tenham suas exigências básicas e direitos fundamentais respeitados e promovidos. De outro lado, paralelamente a todas essas questões, é necessário enfrentar o debate referente à autonomia, no sentido de que esta pode ser considerada uma discussão e uma prática das condições reais da democracia. Para tanto, adota-se os ensinamentos de Cornelius Cartoriadis, que traz uma lição importante a respeito da autonomia dos indivíduos, afirmando que esta encontra-se no centro dos objetivos e dos caminhos do processo revolucionário, assim, o autor discute as possibilidades do desenvolvimento Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 321 autônomo do indivíduo no que tange as instâncias de decisão, explicando que é preciso criar oportunidades para que o cidadão possa decidir autonomamente (CASTORIADIS, 1982, pp.122 e ss.). É fundamental que os indivíduos tenham condições de analisar criticamente a gama de informações que recebem, que lhes são transmitidas, para enfim formarem suas próprias concepções. Explica o autor que: Um discurso que é meu é um discurso que negou o discurso do outro, que o negou, não necessariamente em seu conteúdo, mas enquanto discurso do Outro; em outras palavras que, explicitando ao mesmo tempo a origem e o sentido desse discurso, negou-o ou afirmou-o com conhecimento de causa, relacionando seu sentido com o que se constitui como a verdade própria do sujeito – como minha própria verdade. (CASTORIADIS, 1982, p.125) A autonomia é uma posição de sujeitos (sociais, éticos, políticos) pela ação realizada pelos mesmos sujeitos enquanto criadores das leis e regras autônomas da existência social e política. Sob este aspecto, quando objetos sociais, são capazes de interpretá-las e determinar os critérios para transformá-las (CHAUÍ, 1997, pp.302-303). Enfim, as questões a serem consideradas constituem aspectos centrais do que se pode designar “descompasso instituições-sociedade”, crise que traz para o primeiro plano a importância de se promover a autonomia do indivíduo como forma de combate ao conformismo instalado, o qual se apresenta como referencial de sentido e identidade dos indivíduos. O problema exige, afinal de contas, reflexão, pois será que a política contemporânea da forma como vem sendo articulada, proporciona suportes ao cidadão para que ele consiga desenvolver pontos de vista que apontem para uma abertura de pensamento reflexivo que permita algum tipo de discurso autônomo – ou melhor, que permita a formação de uma sociedade composta por pessoas que tenham capacidade suficiente para analisar de forma crítica as informações que são recebidas? Em razão da magnitude de sua tese, faz-se fundamental mais uma vez analisar outra obra do filósofo Castoriadis intitulada “Feito e a ser feito”, onde Lílian do Valle (tradutora), explica que o conceito de democracia para o referido autor (...) já não é em nada essa instituição pronta e acabada, alicerçada em “direitos adquiridos” e limitada por leis inexoráveis, definindo a atuação privilegiada de experts que detém a ciência da política. Mas é uma atividade de constante auto-instituição, pela sociedade, de uma permanente interrogação sobre si mesma e sobre seus fundamentos. Assim, a democracia só pode ser concebida como deliberação comum, construção coletiva das condições de autonomia. (CASTORIADIS, 1999, p.9) 322 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Complementa, afirmando que para Castoriadis a democracia representa uma forma de participação plena na vida social, explicando que a liberdade não está só ameaçada pelos regimes autoritários, mas também pela atrofia do conflito e da crítica, pela incapacidade de questionamento a respeito do presente e das instituições existentes. O objetivo da política, para o referido autor e como dito anteriormente, é de Criar as instituições que, interiorizadas pelos indivíduos, facilitem ao máximo seu acesso à autonomia individual e à possibilidade de participação efetiva em todo poder explícito existente na sociedade. (CASTORIADIS, 1999, p.69) Contudo, comenta que nas supostas democracias contemporâneas, o primordial dos negócios públicos tornou-se o negócio privado de diversos grupos que acabam administrando entre si o poder efetivo e as decisões são tomadas sem visibilidade – por trás dos panos –, e o pouco que é trazido a público é maquiado. Diante deste quadro, afirma que a condição de possibilidade para a existência de uma sociedade democrática, autônoma é que a esfera pública não pode ser tomada como objeto de apreciação privada de grandes grupos particulares, mas que constitucionalmente, os Poderes Legislativo, Judiciário e Governamental devem pertencer ao povo e por ele sejam exercidos (CASTORIADIS, 1999, pp.71-72). Desta forma, coaduna-se com a mesma opinião, todavia, a contemporaneidade se defronta com a seguinte problemática: como construir uma sociedade autônoma formada por indivíduos autônomos – que tenham capacidade de entender e decidir sobre o processo deliberativo, por exemplo –, diante de um sistema estrutural que faz o caminho inverso, não possibilitando a promoção de uma esfera de atividades reais autônomas para os grupos que o integram? O processo “democrático”, na contemporaneidade, se desenvolve de forma contraditória a um projeto de construção de uma sociedade autônoma, pois as decisões políticas cada vez mais são tomadas em espaços imunes ao olhar do cidadão, onde a questão da circulação das informações políticas pertinentes à coletividade se desenvolve com muitos entraves, resultando na execução de decisões sem a participação do povo na tomada de tais assuntos (BOBBIO, 1986, pp.29-30). Assim, o desenrolar do sistema não demonstra aptidão para o engajamento da população nas tomadas de decisão, moldando desta forma, cidadãos sem projetos e sem interesse na participação da vida política. Esta situação é sem dúvida profundamente ameaçadora à democracia. Uma sociedade instaurada pelas atividades autônomas da coletividade pressupõe que o sistema invista no interesse dos homens pela democracia e para isso acontecer é preciso encontrar formas que desestimulem a estagnação e o conformismo instalado. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 323 À luz desta análise, conclui-se que enquanto este dilema não for equacionado, a extensão das manchas de novas formas de degradação institucional constituirá um motivo forte de inquietação e de preocupação para o espírito democrático, e os regimes democráticos estarão fadados a contínuas crises de legitimidade, com necessidade de multiplicarem os procedimentos de legitimação. 3 A CRISE DE LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA A simpatia com que a expressão “democracia representativa” é recebida não deve obscurecer o fato de que ela encerra uma contradição, pois trata-se de um governo do povo no qual o povo não está presente no processo de tomada de decisões, ou seja, a participação do povo no governo se processa apenas através da escolha de pessoas que irão representar os interesses dos chamados a eleger. Na democracia contemporânea, não é a vontade do povo que está sendo representada, mas sim interesses particulares dos eleitos. O povo, enquanto unidade política, é simplesmente ignorado dentro do horizonte liberal, excluído do cenário das decisões políticas modernas. Desta forma, vislumbra-se o distanciamento dos representantes dos interesses do povo e a dissociação de suas funções originais, resultando num descontentamento e numa insatisfação dos cidadãos com as instituições democráticas. Ademais, a lei – enquanto obra do legislador e expressão da vontade soberana do povo – tornou-se mera ficção na sociedade e uma das causas reside nesta flagrante crise da democracia representativa. A lei não mais, necessariamente, representa o povo e muitas vezes desrespeita direitos fundamentais básicos com a finalidade de favorecer alguns poderosos grupos de pressão. Sem contar com o fato de que o ideal democrático tem por objetivo colocar o cidadão como centro do palco democrático, ocorre que, como descrito anteriormente, não é com este quadro que se depara a atualidade, mas sim com um cenário onde cada vez mais os grandes grupos e organizações manipulam as tomadas de decisão, acabando por solapar o lugar dos cidadãos dentro deste “ambiente democrático”. Norberto Bobbio afirma que nas sociedades democráticas, ao invés de se criarem possibilidades para o desenvolvimento do cidadão soberano, que em acordo com os demais cidadãos soberanos constroem a sociedade política, ocorreu justamente o contrário: cada vez mais grupos, associações, partidos das mais diversas naturezas, tornam-se os atores principais da vida política, ou seja, cada vez mais se valorizam os grupos deixando ao esquecimento o cidadão, detentor dos direitos (BOBBIO, 1986, p.23). Nesta seara, também se encontra o entendimento de Lênio Streck e José Luiz Bolzan de Morais, demonstrando que no jogo político, cada vez mais atuam como protagonistas do campo democrático, grandes grupos de interresses que nos substituem e passam a patrocinar o jogo da vida política ( STRECK, 2006, p.114). Ocorre que a democracia brasileira deveria ser caracterizada pela representação política, no entanto, o conceito de representação da vontade do cidadão pelo eleito, 324 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 por todas as razões explicitadas, tem progressivamente diminuído na sociedade contemporânea, em virtude da tomada de consciência de que, definitivamente, os homens que são eleitos atuam cada vez mais para si próprios. Neste sentido e devido a inegável importância de sua obra e sua intensa repercussão em nosso meio, faz-se oportuno, mais uma vez, a adoção da classificação trazida por Norberto Bobbio, que contribui para elucidar algumas das insuficiências que se podem sentir a partir da forma da atuação dos representantes no desempenho da democracia. Assim, o autor afirma que por democracias representativas (essas que se conhecem até então), entende-se o representante que uma vez eleito deixa de ter compromissos com os próprios eleitores, explica ainda que no sistema representativo surge uma nova categoria de classe, a do político de profissão, e, usando da definição de Max Weber, expõe tratarem-se daqueles que não vivem apenas para a política, mas vivem da política (BOBBIO, 1986, p.47). A dimensão do problema é constatada pela análise dos campos e dos graus em que as pretensões democráticas são cumpridas no cotidiano do povo, onde se apresenta uma parcela considerável da população destituída de uma série de sistemas prestacionais. Tais grupos necessitam das referidas prestações, este é um desafio que se aceita em nome do desenvolvimento de uma sociedade civil ativa e ampla, pois quanto mais a população se corresponder efetivamente com a concretização dos direitos que foram destinados a ela e reconhecidos na Constituição, mais essa população se aproximará do seu sistema democrático. Do contrário, assiste-se a degradação e a deteriorização das condições democráticas, onde seus projetos de construção de uma sociedade política e cidadã são desenvolvidos de forma apática e anêmica, onde se demonstra a incongruência em relação às regras ditadas no jogo político, expondo-se um quadro em que a instabilidade política e o desarraigamento do povo em relação a política torna-se a lógica do campo, mesmo com um bom nível de envolvimento da população no processo eleitoral. Ou seja, o abismo que se abre entre as instituições democráticas e a população marginalizada e desacreditada no regime apresenta-se como uma ameaça à concretização de um projeto de sociedade democrática, de forma que o modelo político representativo não assegura a redução desse abismo, ao contrário, só dificulta a busca da estabilidade política, configurando-se claramente uma situação de impasse. O objetivo destas observações é frisar a necessidade de evocar de maneira eloqüente a prática de uma democracia institucional equilibrada, onde a representação possa exercer uma mediação eficaz entre sociedade e Estado, buscando atuar em prol da população, sendo esta a condição de sua legitimidade. 4 O RESGATE DA LEGITIMIDADE DA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Reportando-se à história, encontram-se autores como Rousseau que desenvolve a idéia de uma democracia plebiscitária, ou seja, um regime político, no qual impera a Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 325 vontade do povo, perfazendo-se através da concepção da vontade geral – quanto mais unânime for a o resultado da decisão, mais imperativa será a vontade geral –, descartando completamente a possibilidade de uma democracia aos moldes da representação, pois entende que a vontade do povo não pode ser transferida a representantes, pelo fato de que o povo somente é livre no momento de elegê-los, passadas as eleições ele se torna aprisionado, em situação de escravidão (BARZOTTO, 2003, p.111). Ocorre que todo o pensamento de Rousseau funda-se no conceito de vontade geral, sendo que esta é desconectada de quaisquer outras faculdades, já que defende a tese de uma democracia desvinculada, inclusive do critério da representatividade. A unanimidade usada como parâmetro pelo filósofo, na contemporaneidade tornou-se muito difícil de alcançar, em razão da heterogeneidade de opiniões que prevalece nas sociedades atuais, e também por causa das novas complexidades geradas pelo fenômeno da globalização. Tais fatores acabam atingindo igualmente os espaços políticos, através das idiossincrasias de opiniões apresentadas atualmente. Problema este a ser resolvido pela democracia representativa que pressupõe a formação de partidos políticos que qualificam a cidadania, ou seja, diante de tantas mudanças e opiniões, o cidadão pode optar entre um ou outro partido político que esteja adequado a sua ideologia, que compartilhe das mesmas idéias, justamente por que o regime democrático permite isso: através de um programa partidário escolher o partido que melhor condiz aos anseios de um cidadão inserido em uma vida política. Isso significa expressar preferências entre tantas alternativas, aderindo desta forma, a um processo político, de decisão política também. É exercer um direito subjetivo de associação no poder de dominação política por meio da participação nos partidos políticos, que por sua vez, apresentam-se como verdadeiros canais por onde se realiza a representação política do povo. Assim, o ideal de Rousseau parece mostrar-se insuficiente diante de tantas transformações e diversidades denotadas na sociedade atual. Afora toda crise demonstrada pela democracia representativa e pelos partidos políticos, não se pode desconsiderá-los como condições de possibilidade de organização da sociedade através de um plano de sobrevivência democrática. Ademais, descartar a possibilidade da democracia representativa parece inviável nos dias de hoje, em razão dos diversos problemas apontados, como por exemplo, o tamanho dos Estados nacionais contemporâneos e de suas populações. Além disso, as questões de governo se tornaram mais complexas, exigindo uma maior especialização e, por fim, uma das características mais expressivas das experiências democráticas tem sido a crescente incorporação dos vários grupos sociais à cidadania, logo, a diversidade de interesses é muito grande, portanto – independente de suas crises –, mecanismos de mediação são necessários para evitar que o conflito social atinja níveis explosivos. De qualquer maneira a democracia representativa precisa encontrar formas que possam pôr fim ou, pelo menos minimizar, esta crise de legitimidade, que além de gerar alta desconfiança dos agentes da representação, contribui para o descrédito das decisões tomadas por eles. Sua superação exige uma práxis social que ultrapasse o discurso político, 326 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 a fim de fundar uma nova forma de agir e de poder, para restabelecer o seu espaço de credibilidade, mantendo assim, a vinculação da democracia com o sentido original de “governo do povo” (SILVA, 1997, p.133). O debate acerca do tema se coloca à frente da seguinte idéia: é possível resgatar a legitimidade da democracia representativa, especialmente no que concerne ao processo de tomada e implementação das decisões, através de uma discussão voltada à valorização do cidadão – eleitor – ou povo ativo? (MÜLLER, 1998, p.56). Nesta análise, deve-se levar em conta, não o número dos que tem direito de participar ativamente das decisões que lhes dizem respeito, mas sim os espaços nos quais podem exercer este direito e as possibilidades que se apresentam como solução para os problemas vividos em sua sociedade. Nesta seara, tendo como base os ensinamentos de Lênio Streck e José Luis Bolzan de Morais, afirma-se que a prática democrática pode ser exercida em todos os ambientes onde se discutam decisões que possam capacitar o povo a resolver sobre o curso das ações coletivas que digam respeito ao rumo de suas próprias vidas (STRECK, 2006, p.113). Mas é necessário deixar claro, que esta análise só surtirá efeitos em mentes educadas para uma vida voltada à cidadania, pois uma atuação pautada apenas pela obrigação (dever social), ou em nome de uma troca de favores pessoais, não atingirá os níveis esperados pelo ideal de conscientização cidadã. Em um segundo momento, é necessário exigir contornos que demonstrem propostas políticas aptas a assumirem o papel de vanguarda do desenvolvimento e de busca da concretização dos direitos fundamentais, para assim consolidar o conceito de cidadão como sendo realmente o destinatário das pretensões constitucionais democráticas, além de impedir que as eleições se esvaziem de significação e para que não se criem convicções populares de que eleição não é coisa séria. É fundamental promover a reafirmação do caráter indispensável da representação da sociedade política, neste sentido, os representantes precisam apresentar e propor novos projetos que acompanhem as mudanças da sociedade contemporânea, promovendo, desta forma, um liame que robusteça a valorização e a participação cidadã. Somente com o comprometimento dos representantes políticos é que se pode atingir tais patamares, pois a democracia é um sistema organizacional que apresenta uma forte conexão com reivindicações como a liberdade e a igualdade do povo. Ocorrendo a usurpação destes direitos a democracia fracassa na tarefa de se acoplar com o Direito, a Sociedade e o Estado. Nesta linha, desenvolve-se um entendimento no qual o processo de decisão de um governo deve ocorrer mediante a participação e a deliberação de todos os cidadãos em centros de debate e negociação, para assim, tais decisões atingirem legitimidade efetiva. A proposta é criar espaços públicos alternativos (implantação de fóruns democráticos e participativos) que permitam ao cidadão e ao próprio representante testar e justificar suas propostas antes de serem aprovadas nas casas legislativas, garantindo Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 327 a legitimidade do processo decisório por meio da participação popular e da discussão prévia (FARIA, 2006). Com a criação de tais espaços alternativos de mediação entre os representantes e os eleitores, assegura-se também, uma ação mais responsável daqueles. Além disso, os representantes iriam proporcionar aos cidadãos, alternativas reais de escolha para a solução dos problemas sociais, ao mesmo tempo em que estariam ampliando e reconquistando suas bases de apoio, na medida em que seus projetos estariam sendo debatidos com a população. Depois de debatidos e votados, tais projetos poderiam ser implantados pelo governo tendo como respaldo o pleno consenso popular, rearticulando, desta forma, o espaço público (STRECK, 2006, p.158). Em outros termos, parece que pelo razoável poder de pressão sobre os parlamentares, tais mecanismos de participação popular provocam efeitos positivos, no sentido de corrigir os vícios da atuação parlamentar, como a omissão, a defesa de interesses corporativos dos próprios representantes, a irresponsabilidade política, etc. Vislumbrando-se assim, um complemento eficaz para a representação política, servindo para contornar as vicissitudes do Parlamento e aumentar a responsabilidade dos políticos, os conduzindo a prestar contas sobre suas decisões. Além disso, argumenta-se a favor de tais institutos democráticos que acabam contribuindo também para a educação política do povo, servindo como instrumentos de uma verdadeira escola da cidadania, ou seja, além de constituírem um avanço no sentido de institucionalizar a veiculação das demandas da sociedade e de enfrentamento dos problemas, dificuldades e anseios do povo, tais espaços também informam a população quanto às deliberações governamentais, transformando esta mesma população em partícipes da vida política. Tal proposta apresenta-se como um fator essencial ao processo educativo de todo ser humano, fazendo com que este passe a se interessar mais pelos assuntos que dizem respeito à direção de suas próprias vidas e, sobretudo, a se manter informado sobre os acontecimentos de interesse nacional. A educação política através da participação nos processos decisórios, independente do resultado de tal processo, estimula o cidadão a criar um costume político, construindo uma cultura política e demolindo aquelas convicções radicadas no “desinteresse” do povo pela vida política, expandindo desta forma, as possibilidades efetivas de aperfeiçoamento de uma vivência democrática entre a população. A democracia necessita de um alicerce cultural onde todos os cidadãos estejam imbuídos da mesma fidelidade às normas institucionais que regem o convívio político. É preciso criar formas de um sentimento democrático homogêneo, ou mais propriamente uma cultura patriótica capaz de criar uma identidade democrática para as diversas camadas populacionais excluídas. Desta forma, os fóruns democráticos e participativos impulsionariam uma dinâmica mais virtuosa entre representação política e participação dos cidadãos, viabilizando uma maior inclusão e educação política do povo e uma relação mais transparente e equilibrada 328 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 dos seus representantes, num ímpeto de resgatar a credibilidade da representação política movido por um projeto de democracia satisfatória. 5 O REFORÇO DA RELAÇÃO CONSTITUIÇÃODEMOCRACIA A proposta do presente estudo, como dito em linhas anteriores, é expor um roteiro de alguns fatores que concorrem para o desencadeamento do quadro de fragilização da democracia na atualidade, além de solidificar a compreensão das possibilidades de resgate do projeto de fortalecimento democrático pela apresentação da força normativa e do grau de dirigismo da Constituição, no sentido de demonstrar a necessidade do controle da atividade do legislador por intermédio de sua conformação ao texto constitucional. Assim, a toda evidência, vai aparecendo cada vez com maior nitidez a omissão dos legisladores na concretização e execução dos valores constitucionais (direitos sociais, direito à educação, direito à subsistência, etc.) e, conseqüentemente, a aferição da inefetividade da Constituição. Desta forma, para assegurar um projeto de resgate da democracia torna-se imprescindível levar em consideração o ponto de vista de que os valores constitucionais se sobrelevam, inclusive, aos textos aprovados pelo Poder Legislativo. Para tanto, é necessário aceitar e assumir o reconhecimento do patamar de norma diretiva fundamental desempenhada pela Constituição (STRECK, 20001, p.82). É inexorável que para o fortalecimento do regime democrático, os valores constitucionais passem a ser considerados como elementos inabolíveis e inderrogáveis, ao ponto da onipotência do legislador ceder espaço a supremacia da Constituição. Assim, todo ato legislativo deve estar conformado à normatividade constitucional. Por tais razões, entende-se que o elenco de direitos e liberdades constitucionais definidoras da cidadania são intocáveis, desta forma, é necessário o reconhecimento da supremacia da Constituição como elemento de garantia contra eventuais abusos e violações e como forma de resgate de um projeto genuinamente democrático. O déficit resultante do descumprimento dos direitos fundamentais e das políticas públicas pode ser preenchido pela exigência da vinculação do legislador aos imperativos da Constituição, ao mesmo tempo que, fazer valer o desenvolvimento consagrado no programa constitucional é fazer concretizar o marco de realização de uma sociedade democrática. Nesta seara cabe registrar a lição de Lênio Streck quando aduz que Torna-se relevante acrescentar que o Estado Democrático de Direito assenta-se em dois pilares: a democracia e os direitos fundamentais. Não há democracia sem o respeito e a realização dos direitos fundamentais-sociais e não há direitos fundamentais-sociais – no sentido que lhe é dado pela tradição – sem democracia. Há assim, uma co-pertença entre ambos. (STRECK, 2001, p.88) Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 329 Desta forma, a defesa do valor da Constituição representa a garantia da possibilidade de proteção do cidadão contra eventuais violações aos direitos inerentes a sua sobrevivência e desenvolvimento humano. Ademais, até o presente momento, também assume fundamental relevância dentro desta temática, o papel dos juristas, no sentido de assegurarem os procedimentos da democracia através do reconhecimento e assunção da força normativa do texto constitucional e para tanto é necessário, não só por intermédio da justiça constitucional, mas também pelo próprio agir dos operadores do Direito, evitar e impedir que os valores substanciais contidos na Constituição sejam solapados pela baixa operacionalização do direito constitucional no agir cotidiano desses profissionais. Neste aspecto, torna-se uma reivindicação primordial da sociedade exigir que o Direito seja tomado como campo de luta para a implementação dos valores democráticos, principalmente em países como o Brasil, que é tão carente de concretização de direitos e que apresenta uma população tão sedenta deles. Interpretar as leis, sustentado por um dever moral e ético de compromisso com os valores constitucionais e adaptá-los às necessidades dos cidadãos com os olhos postos em um horizonte descoberto pelos anseios de uma sociedade é papel dos juristas, contribuindo assim, para que cada vez mais seja refletida a autêntica expressão da vontade da sociedade em que atua e objetivando progressos fundamentais e legitimamente democráticos. Por certo, nas condições expostas, tal perspectiva só será alcançada quando os juristas obtiverem consciência da importância da instrumentalização dos valores constitucionais para a própria definição do Estado de Direito Democrático e, assim, se dispuserem a utilizá-los em benefício de uma sociedade que busca a concretização dos direitos previstos constitucionalmente. Desta forma, torna-se indispensável estabelecer novas instituições jurídicas para um Direito contemporâneo que sirva às idéias de justiça social e resgate do projeto democrático. Conclui-se que é necessária uma nova postura, no sentido de integrar o acontecer da Constituição ao lidar técnico dos juristas em benefício de uma sociedade capaz de promover e assegurar o desenvolvimento humano, e para se alcançar tal intento, torna-se relevante buscar um modelo de Direito que trabalhe com condições reais de concretização dos direitos inscritos constitucionalmente em nome de uma sociedade onde vigora um regime democrático satisfatório a todo seu povo. 6 CONCLUSÃO De acordo com o exposto, não se trata de desconhecer as conquistas democráticas do Brasil, pois em todo este âmbito de fragilização, existe um Estado Democrático de Direito instituído, com instrumentos – nem sempre eficientes – de proteção às liberdades dos cidadãos. 330 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Porém, o regime político, embora nascido de eleições competitivas, parece não conseguir promover e garantir reivindicações inerentes à democracia. A frustração crescente pela falta de eficiência, transparência e eqüidade na instituição política representativa se expressa em mal-estar, perda da confiança no sistema político e crises de governabilidade, fatos que colocam em risco a estabilidade do próprio regime democrático. Foi demonstrado que a incapacidade de desenvolver uma política que incorpore opções, agrupe vontades e canalize plenamente as demandas da cidadania, são fatores reprodutores de alta desconfiança nos agentes da representação e na própria política, sendo que, no cerne de tal confluência surgem indicadores que avançam para a idéia de exigência de vinculação do legislador ao texto constitucional, fazendo cumprir o marco de realização de uma sociedade democrática, por meio da concretização do programa constitucional. Ademais, procurou-se demonstrar a necessidade de criar formas que resgatem a legitimidade da democracia representativa, com a abertura de espaços de participação política para os cidadãos, possibilitando resgatar não só a credibilidade nos políticos, como também, o fortalecimento institucional do regime democrático. Enfim, deixa-se claro que, embora as distorções e aventuras praticadas pelos representantes políticos – que assolam o cenário democrático –, acredita-se que não é razão para um pessimismo radical que é tão comum hoje entre os intelectuais, que preocupados em conservar sua capacidade crítica, afirmam que a democracia caminha para o colapso, ao contrário, está se construindo, de forma lenta, mas inexorável, um sentimento dominante de resgate dos valores democráticos, que nem mesmo tentativas autoritárias conseguem solapar. REFERÊNCIAS BARZOTTO, Luis Fernando. A Democracia na Constituição. São Leopoldo: Unisinos, 2003. BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma defesa das regras do jogo. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. BURDEAU, Georges. La Democracia. Caracas/Barcelona, Ariel, 1960 (versão portuguesa, a Democracia, Publicações Europa-América, 1975). CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e Democracia. São Paulo: Max Limonad, 2000. CASTORIADIS, Cornelius; COHN-BENDIT, Daniel. Da Ecologia à Autonomia. São Paulo: Brasiliense S.A., 1981. ______. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. ______. Feito e a ser feito. As encruzilhadas do labirinto V. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. CHAUI, Marilena. Cultura e Democracia. O discurso competente e outras falas. São Paulo: Cortez, 1997. FARIA, Cláudia Feres. Fóruns participativos, controle democrático e a qualidade da Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 331 democracia no Rio Grande do Sul: a experiência do governo Olívio Dutra (1999-2002). Disponível em: < http: www.scielo.com.br> Acesso em: 20/04/07. FINLEY, Moses I. Democracia Antiga e Democracia Moderna. Graal Ltda., 1985. MORAIS, José Luis Bolzan de. Crises do Estado, Constituição e Democracia Política: a “realização” da ordem constitucional! E o povo... In: Anuário de Programa de PósGraduação em Direito da Unisinos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? – A questão fundamental da democracia. São Paulo: Max Limonad, 1998. ROCHA, Leonel Severo. Epistemologia Jurídica e Democracia. São Leopoldo: Unisinos, 2005. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1997. STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. 5.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. ______. Constitucionalismo, jurisdição constitucional e Estado Democrático de Direito: ainda é possível falar em Constituição dirigente? In: Anuário do Programa de PósGraduação em Direito da Unisinos. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 332 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 O dever de motivar e a ação administrativa discricionária Gisele C. Mazzali RESUMO A motivação é uma exigência do Estado Democrático e Social de Direito, ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com explicitação dos motivos. O princípio da motivação determina que a autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar uma decisão. Sem a explicitação dos motivos torna-se extremamente difícil sindicar, sopesar ou aferir a correção daquilo que foi decidido, por isso, é essencial que se apontem os fatos, as interferências feitas e os fundamentos da decisão. A falta de motivação no ato discricionário abre a possibilidade de ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle judicial, pois, pela motivação é possível aferir a verdadeira intenção do agente. Palavras-chave: Administração Pública. Estado Democrático de Direito. Ato discricionário. Princípio da Motivação. Controle Judicial. The duty of motivating and the discretionary administrative action ABSTRACT The motivation is a requirement of the Democratic and Social State of Right, to which is inherent, among other rights of those administered, the right to a founded, motivated and justified decision. The principle of the motivation determines that the administrative authority should present the reasons that took it to make a decision. Without justifying it becomes extremely difficult to investigate, to evaluate or to check the correction of that that was resolved, for that, it is essential that the facts, the done interferences and the foundations of the decision are appeared. The lack of motivation in the discretionary act opens the possibility of deviation or abuse of power, given the difficulty or, even, the impossibility of effective judicial control, because, for the motivation it is possible to the check the true intention of the agent. Keywords: Public administration. Democratic state of Right. Discretional act. Principle of the Motivation. Judicial Control. 1 INTRODUÇÃO Paralelamente à evolução ocorrida no conceito de Estado (Estado de Direito; Estado de Direito Social; e depois Estado de Direito Social e Democrático) ocorreram mudanças nos princípios da legalidade e da discricionariedade administrativa. Aquele alberga hoje, Gisele C. Mazzali é mestranda em Direitos Fundamentais e Democracia pelas Faculdades Integradas do Brasil – UNIBRASIL (Curitiba). Especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela PUC-PR (Londrina). Advogada. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.333-343 jul./dez. 2008 além da lei formalmente considerada, o Direito impregnado de todo o conteúdo de valores contidos no preâmbulo da Constituição Federal de 1988. A discricionariedade administrativa que no período do jus politiae, tinha conteúdo meramente político e, portanto, não passível de apreciação pelo Poder Judiciário, no Estado de Direito passa a ser limitada pela lei, assumindo então feição jurídica. Hoje esse caráter jurídico encontra-se bastante alterado pela nova concepção do princípio da legalidade,1 compatível com o Estado de Direito Social e Democrático. Ou seja, a discricionariedade não é mais a liberdade de atuação limitada pela lei, mas a liberdade de atuação limitada pelo Direito.2 É certo que, ainda hoje, em sede de Direito Administrativo, identifica-se discricionariedade3 com a liberdade concedida ao administrador, para que este, diante de um caso concreto, possa escolher uma dentre várias soluções possíveis, todas, é claro, soluções decorrentes da norma. Essa escolha deverá ser baseada em critérios de mérito, ou seja, em critérios de oportunidade, conveniência, justiça e igualdade; e, uma vez que tais critérios não são definidos pelo legislador, deverão então sofrer uma profunda investigação por parte da autoridade administrativa. Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que quando se fala em poder de ação administrativa discricionária, esta não é totalmente livre, porque sob alguns aspectos, em especial a competência, a forma e a finalidade, a lei impõe limitações. Daí por que a discricionariedade implica liberdade de atuação nos limites traçados pela lei; se a Administração ultrapassa a linha que demarca esses limites estará agindo de maneira arbitrária.4 Ou seja, é no próprio ordenamento jurídico positivo que a discricionariedade encontra seu fundamento. Em regra, a discricionariedade está presente nos casos em que a lei expressamente a estabelece; nos casos em que a lei é insuficiente, ou seja, quando não lhe é possível prever todas as situações supervenientes ao momento de sua promulgação; quando, embora a lei preveja determinada competência, não estabelece a conduta a ser adotada; e, também, nos casos em que a lei usa certos conceitos indeterminados. Portanto, encontraremos discricionariedade, nas etapas de formação do ato administrativo, na norma jurídica, Nesse sentido Di Pietro conclui que perante o direito posi ivo brasileiro, o princípio da legalidade continua presente na Constituição tal como previsto na redação original dos artigos 37, caput, e 5º, II. Em conseqüência, a discricionariedade continua sendo um poder jurídico, ou seja, um poder limitado pela lei. (...) O grau de discricionariedade con inua a ser poder jurídico, porque exercida nos limites fixados pela lei, sendo ainda limitada por inúmeros princípios previstos de forma implícita ou explícita na Constituição, como moralidade, razoabilidade, interesse público. Qualquer outra interpretação significa a perda da segurança jurídica essencial para proteger os direitos dos cidadãos em face do poder público. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 64-65). 2 bidem. p.232-233. 3 A palavra discricionariedade tem sua origem no an igo Estado europeu dos séculos XVI a XVIII, quando expressava a soberania decisória do monarca absoluto (voluntas Regis suprema Lex). Naquela época do chamado Estado de polícia, em que o governo confundia-se integralmente com a Administração Pública, a sinonímia entre discricionariedade e arbitrariedade teve seu apogeu (Apud BINENBOJM, Gustavo. Op.cit., p.193). (...) Somente a partir do século XIX, com o advento da noção de Estado de Direito, é que a idéia de impor freios a atividades dos órgãos estatais foi sendo mais difundida, culminando com o reconhecimento de que o governo, o parlamento e a Administração, cada qual tinha identidade e lugar próprios na organização estatal. Ali principia o longo percurso da (tentativa de) captura do poder pela juridicidade. (BINENBOJM, Gustavo. Op.cit., p.194). 4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op.cit. p 210. 1 334 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 no momento da prática do ato, nos elementos do ato administrativo (sujeito, objeto ou conteúdo, forma, motivo, finalidade). É inegável que hoje tal liberdade conferida à Administração Pública, principalmente na seara das políticas públicas e da ação estatal planejada, tem encontrado justificativa nos mais variados critérios de caráter políticos. Daí concordarmos com Juarez Freitas quando este assevera que com a expansão da sindicabilidade (decorrente dos princípios) tudo indica que devem ser afastados os critérios exclusivamente políticos, tendo em vista a natureza jurídica dos atos emanados legitimamente pela autoridade, inclusive, no campo das políticas públicas e de planificação. Daí que não merece prosperar a escolha não fundamentável juridicamente. O mérito relativo a juízos de conveniência ou de oportunidade pode até não ser diretamente controlável, em si, mas o demérito o será sempre5. Nesta seara Odete Medauar aponta que “um dos aspectos referentes à democratização da Administração, que representa vínculo à discricionariedade encontra-se na motivação dos atos administrativos”6. Ainda de acordo com esta autora, na França do final do século XIX – época que Lemasurier chamou de época da justiça retida ou do juiz-ministro,7 em que se contrapunham as decisões jurisdicionais, que deviam ser motivadas, aos atos administrativos que dispensavam justificativa –, o autor do ato administrativo não estava obrigado a formular expressamente as razões do ato e, nem os administrados tinham o direito de conhecê-las, salvo se assim determinasse a lei. Esse modo de proceder era tradição em todos os ordenamentos influenciados pelo ordenamento Francês até julho de 1979, do século XX, quando foi editada na França uma norma tornando obrigatória a motivação dos atos administrativos individuais. Nesta orientação alinha-se a Constituição do Estado do Paraná, de 24 de abril de 2000 (atualizada em 30.06.2006) que, determina a observância, nos procedimentos de despacho ou decisões motivados. Art. 27. A Administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e, também, o seguinte: Redação dada pela Emenda Constitucional nº 11/2001. No Brasil, a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, no artigo 37, caput, dispõe que os atos administrativos requerem a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, além daqueles princípios previstos no artigo 2º, 5 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os princípios fundamentais. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p.217. 6 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. 2 ed. rev. atual. e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.197. 7 Idem. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 335 caput, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, dentre os quais se destacam os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, segurança e interesse público, que devem ser considerados no momento da elaboração administrativa. A aludida Lei de Processo Administrativo, no art. 50, acolheu diretrizes axiológicas superiores, estampando entre outros, o critério da observância de formalidades consideradas essenciais à garantia de direitos dos administrados, no intuito de superar formalismos desconexos. Dentre estas formalidades, encontra-se o dever de motivação. Juarez Freitas assevera que apesar da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, traduz-se como suficiente motivo, na maior parte das vezes, para o impositivo dever de decretar a nulidade e, em muitas situações, não se deveria hesitar em reconhecer que se trata de causa decisiva para a decretação de nulidade absoluta.8 (...) Estas são, na opinião deste autor, implicações vertentes da leitura do processo administrativo sob o prisma de que o Direito Público precisa ser o Direito não-autoritário, dialógico e, concomitantemente, promotor da concretização do núcleo essencial dos direitos fundamentais.9 Embora o avanço representado pelo controle judicial dos elementos vinculados do ato administrativo, tanto em seus aspectos formais – ligados à competência e à forma, incluindo nesta última a motivação –, como em aspectos materiais – ligados à finalidade e ao motivo –, as arbitrariedades perpetradas sob a égide do mérito administrativo, não foram freadas. Por isso, concorda-se com Gustavo Binenbojm para quem “a teoria da vinculação direta dos atos administrativos aos princípios (constitucionais ou legais) representa a mais articulada e importante resposta à demanda por maior controle judicial sobre as margens de apreciação e escolha da Administração Pública”.10 Este trabalho pretende trazer algumas reflexões no sentido de saber o que muda no sentido da postura da Administração Pública com a observância do critério da motivação de suas decisões e qual o papel do Poder Judiciário neste contexto de uma Democracia Constitucional Representativa. Nesse sentido e como apoio para uma posterior argumentação far-se-á uma breve passagem pelo conceito de ato administrativo, pela sua classificação quanto à margem de escolha do administrador, bem como, procurar-se-á estabelecer a diferenciação entre motivo e motivação, sendo esta, requisito essencial possibilitador de um controle racional por parte do Poder Judiciário, considerando este Poder, como quer Rogério Gesta Leal, avançando na direção de garantidor das prerrogativas constitucionais e infraconstitucionais de toda a comunidade, bem como desenvolvendo algumas ações de concretização de direitos que, a despeito de previstos no sistema normativo, não têm recebido a devida atenção dos demais Poderes estatais (saúde, educação, trabalho, segurança, etc.).11 8 Juarez de Freitas para ilustrar o fato de que a não-motivação de ato de remoção gera nulidade, consoante julgamento, no STJ, do MS 8383-DF, DJU de 19.12.2003; e, no mesmo tribunal o MS 8465-DF de 19.12 2003. (FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p.263.) 9 FREITAS, Juarez. Idem. 10 BINEMBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.205. 11 LEAL, Rogério Gesta. O Estado-Juiz na Democracia Contemporânea. Uma perspec iva procedimentalista. Coleção Estado e Cons ituição – 7. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p.52. 336 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 2 DO CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO Ato administrativo é o ato jurídico que concretiza o exercício da função administrativa do Estado ou como quer Odete Medauar “para fins de conceito, configura manifestação unilateral de vontade que declara, reconhece, modifica e extingue direitos em matéria administrativa”.12 Sob o enfoque de Guido Zanobini, em seu Corso di Diritto Amministativo “concebem-se tais atos jurídicos como declarações (volitivas ou cognitivas) da Administração Pública, agindo nessa condição e com os poderes a ela inerentes, ou emanados por quem as exerça por delegação, invariavelmente de modo infra-legal lato sensu (ainda quando atos normativos), com o fito de produzir efeitos concretos no mundo jurídico”.13 O conceito de ato administrativo formulado por Maria Silvia Zanella Di Pietro diz que é “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produza efeitos jurídicos imediatos, com observância à lei, sob regime jurídico de direito público sujeita a controle pelo poder judiciário”. 14 Para Diógenes Gasparini ato administrativo é “toda prescrição, juízo ou conhecimento, predisposta à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, no exercício de suas prerrogativas e como parte interessada numa relação, estabelecida na conformidade ou compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo, sindicável pelo Judiciário”. 15 3 ATO VINCULADO E ATO DISCRICIONÁRIO Uma vez ultrapassada a noção preliminar do conceito de ato administrativo, é pertinente mencionar que existem diferentes figuras que caracterizam os diferentes graus de vinculação do ato administrativo à juridicidade que, na opinião de Gustavo Binenbojm nada mais são do que códigos dogmáticos para uma delimitação jurídico-formal dos âmbitos da própria Administração e dos órgãos jurisdicionais. Um desses códigos – que diz respeito à liberdade ou à margem de escolha do Administrador na prática do ato administrativo – divide os atos administrativos em atos vinculados e atos discricionários.16 Nesse sentido é relevante a posição de Hely Lopes Meirelles para quem Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria de atos, as imposições legais MEDAUAR, Odete. Op. cit., p.203. ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto Amnistrativo. V.I Milano, Giuffrè, 1958., p.243. Apud. FREITAS, Juarez de. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 1997, p.23. 14 Para DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella: “Nem todo ato da administração é ato administrativo, pois este é somente a emanação produtora de efeitos jurídicos, concreto, imediato, não normativo e não meramente materiais. Tal conceito exclui também os atos bilaterais, os contratos, os atos de gestão, os atos políticos, os atos de expediente, os despachos, os atos enunciativos, os pareceres, mesmo os pareceres jurídicos, as certidões, os atos de direito privado, as compra e vendas efetuadas pela Administração, as locações, em fim, só são considerados atos administrativos aquelas emanações produtoras de efeitos jurídicos diretos e imediatos.” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p.181). 15 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.62. 16 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p.40. 12 13 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 337 absorvem, quase que por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade administrativa.(...). Atos discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização.17 É pertinente salientar, no entanto, que não se confunde margem de escolha com liberdade absoluta, pois o ato discricionário deve sempre respeitar os limites legais e, conforme aduz Odete Medauar “aos poucos, o caráter totalmente livre invocado na idéia originária de discricionariedade vai se atenuando”.18 Na atualidade, o administrador não possui total liberdade, estando sempre norteado pelas imposições legislativas. Importante é a posição de Gustavo Binenbojm quando assevera que as transformações recentemente sofridas pelo direito administrativo tornam imperiosa uma revisão da noção de discricionariedade administrativa e, informa que “pretendese caracterizar a discricionariedade como um espaço carecedor de legitimação. Isto é, um campo não de escolhas puramente subjetivas, mas de fundamentação dos atos e políticas públicas adotados, dentro dos parâmetros jurídicos estabelecidos pela Constituição e pela lei”.19 Mario Nigro quando trata da questão da conceituação do ato administrativo discricionário, afirma que “a liberdade-vínculo que se chama discricionariedade consiste no poder-dever de representar fiel e completamente todos os fatos e de levar em conta todos os interesses envolvidos: ter em conta não é considerar; mas atribuir a cada um o justo peso” .20 A “discricionariedade não é nem uma liberdade decisória externa ao direito, nem um campo imune ao controle jurisdicional”21 passando a ser entendida, na opinião de Maria Silvia Zanella Di Pietro como um “ poder jurídico”.22 Essa nova concepção de discricionariedade vinculada à ordem jurídica como um todo, trouxe na opinião de Gustavo Binenbojm “a percepção de que não há diferença de natureza entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário, sendo a diferença o grau de vinculação. Se os atos vinculados estão amarrados à letra da lei, os atos discricionários, por sua vez, estão vinculados diretamente aos princípios (...)”23. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34 ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p.170-171. MEDAUAR, Odete. Op. cit., p.195. BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p.39. 20 MEDAUAR, Odete. bidem p.197. 21 BINENBOJM, Gustavo. Ibidem p.39. 22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit. p.198. 23 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p p.210. 17 18 19 338 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 4 MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO Cumpre esclarecer que motivo não se confunde com motivação. De acordo com Gustavo Binenbojm o motivo “caracteriza-se como pressupostos fáticos ou jurídicos que determinam ou autorizam a realização do ato, podendo vir expressos na lei – vinculado – ou não – discricionário”.24 Ou como quer Maria Sylvia Zanella Di Pietro, motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato e o pressuposto de fato corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a administração a praticar o ato. A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo. Ex. de motivos: no ato de punição de servidor, o motivo é a infração prevista em lei que ele praticou; no tombamento, é o valor cultural do bem; na licença para construir, é o conjunto de requisitos comprovados pelo proprietário.25 5 O PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E A TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES Pelo Princípio da Motivação a Administração Pública tem a obrigação de motivar (justificar) de fato e de direito as razões de seus atos. Este princípio apesar de não estar expressamente previsto na Constituição Federal – é princípio infraconstitucional previsto na Lei 9.784/99 –, já está amplamente reconhecido na doutrina e na jurisprudência. A motivação é dada pela autoridade administrativa e afigura-se como uma exposição dos motivos, a justificação do porquê de determinado ato, portanto, é um requisito formal do ato administrativo. De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello a motivação é “a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado”.26 A motivação a que se refere tal princípio tem que ser demonstrada previamente ou contemporaneamente a expedição do ato a ser praticado pela administração pública. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro a motivação é regra, necessária, tantos para os atos vinculados quanto para os discricionários já que constitui garantia da legalidade administrativa prevista no art. 37, caput, da CF.27 Ibidem, p.200. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p.203 26 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2003, p.366-367. 27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., 204 24 25 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 339 Fundado na teoria do desvio do poder28, desenvolveu-se a chamada teoria dos motivos determinantes, 29 segundo a qual a Administração deve responder pelos motivos que elege como pressuposto para a prática do ato administrativo. As razões de fato apresentadas pelo Administrador, na motivação do ato, estão vinculadas tanto à realidade como à juridicidade, ou seja, “ainda que se esteja diante de ato cujo motivo não seja previsto em lei (motivo legal discricionário), a validade do ato estará condicionada à existência dos fatos apontados pela Administração como pressuposto fático-jurídico para sua prática, bem como à juridicidade de tal escolha”.30 A invocação dessa teoria é crescente na jurisprudência pátria, sendo a seguinte ementa ilustrativa dessa tendência: I – Apesar de o ato de licenciamento de militar temporário se sujeitar à discricionariedade da Administração, é possível a sua anulação quando o motivo que o consubstancia está eivado de vício. A vinculação do ato discricionário às suas razões baseia-se na Teoria dos Motivos Determinantes. (...) 31 Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assevera que pela teoria do desvio de poder, elementos de moralidade administrativa foram incorporados à idéia de legalidade para invalidar os atos praticados com finalidade diversa daquela que justificou a regra de competência. Depois, a teoria dos motivos determinantes tornou possível o exame dos motivos pelo Poder judiciário, para invalidar atos administrativos baseados em motivos falsos ou inexistente. Afirma ainda esta autora que hoje, o controle judicial amplia-se pelo acolhimento de vários princípios de origem pretoriana, entre eles, o princípio da razoabilidade, o princípio da moralidade administrativa, os princípios gerais de direito e o princípio da supremacia do interesse público.32 V., sobre o tema BINEMBOJM, Gustavo. Op. Cit., p.202-204. V. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. Cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, Filho, op. cit. p.112. Ex: administração revoga permissão de uso sob a alegação de que a mesma tornou-se incompatível com a destinação do bem público objeto da permissão, e logo a seguir permite o uso do mesmo bem a terceira pessoa, restará demonstrado que o ato de revogação foi ilegal por vício quanto ao motivo; servidor tem seu pedido de férias indeferido sob a alegação de que há falta de pessoal na repartição, poderia o agente público não ter declinado o motivo, já que o fez e em caso do servidor provar o contrário, o ato estará viciado uma vez que presente a incompatibilidade entre o motivo expresso no ato (motivo determinante) e a realidade fática. 30 BINENBOJM, Gustavo. Ibidem p.204. 31 Superior Tribunal de Justiça, Resp. 725537 / RS, RECURSO ESPECIAL 2005/0024122-6. Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ 01.07.2005, p.621. 32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p.233. 28 29 340 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 6 DA NECESSIDADE DA MOTIVAÇÃO Tendo em vista os diversos posicionamentos acerca da necessidade ou não da motivação do ato administrativo, tais como: (i) o de alargar a extensão de incidência da necessidade de motivação dos atos administrativos; (ii) o da obrigatoriedade de motivação apenas quando a lei impor; (iii) o da motivação ser sempre obrigatória; e, (iv) o da necessidade de motivação depender da natureza do ato, exigindo ou não a lei. E, com a finalidade de dar uma resposta a essas questões, foi editada a Lei nº 9.784 de 29.01.99, que, em seu artigo 50 estabelece as situações em que os atos deverão necessariamente ser motivados e, estabelece, com efeito, o § 1º que “a motivação deve ser explícita, clara e congruente”. Em relação à exigência de motivação expressa e clara, veja-se a ementa do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO – SILENCIO DA ADMINISTRAÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. ATEORIA DO SILENCIO ELOQUENTE E INCOMPATIVEL COM O IMPERATIVO DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SOMENTE A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PODE MARCAR O INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.33 Embora a lei disponha expressamente os casos em que a motivação é necessária, defende-se que todo o ato discricionário deve ser necessariamente motivado. No que tange ao ato vinculado, a lei já pré-definiu qual a única possibilidade de atuação do administrador diante do caso concreto. Assim, nas hipóteses não esculpidas na lei, em não havendo motivação, mas sendo possível se identificar qual o motivo, não há que se falar em vício, não havendo efetiva necessidade de motivação. Entretanto, no que concerne aos atos discricionários, entende-se pela sua necessária motivação, independente de designados ou não na lei; caso não motivado estará o ato eivado de vício, pendendo à conseqüente invalidação. Defende-se tal posicionamento, a vez que, no ato discricionário o administrador possui uma margem de liberdade de atuação e, como não se encontra na qualidade de detentor da coisa pública, mas de mero gestor dos anseios da coletividade, deve explicação à população como um todo, fazendo valer o princípio da publicidade sempre que houver qualquer margem de liberdade na tomada de decisões. Afinal, o fato de vivermos em um Estado Democrático de Direito confere ao cidadão o direito de saber os fundamentos que justificam o ato tomado pelo administrador. Ressalta-se ainda que, se todas as decisões do Poder Judiciário, bem como as decisões administrativas dos Tribunais, devem necessariamente ser fundamentadas; há de ser motivado também o ato administrativo, principalmente o discricionário. Superior Tribunal de Justiça. REsp 16284 / PR, RECURSO ESPECIAL 1990/0013363-7, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS. DJ 23.03.1992 p.3447, RSTJ vol. 32 p.416. 33 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 341 Nunca é demais repetir que a motivação deve ser sempre anterior ou concomitante a execução do ato, caso contrário, abrir-se-ia margem para a Administração, após a prática do ato imotivado e diante da conseqüente possibilidade de sua invalidação, inventar algum falso motivo para justificá-lo, alegando que este foi considerado no momento de sua prática. Diante do exposto, defende-se a necessária motivação de todo o ato discricionário, de modo a fazer valer os princípios e valores basilares da Constituição pátria, como a democracia, a moralidade, a probidade administrativa e a publicidade, entre outros. 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS Queremos acreditar seja verdadeira a postura (correta, necessária e urgente) desse Estado que se auto-intitula democrático e representativo, que afirma ter como único o caminho que leva ao encontro de medidas urgentes voltadas às garantias da dignidade da pessoa humana, no sentido de minimizar os efeitos do modelo de crescimento econômico imposto pelo mercado globalizado, cumprindo assim um novo papel tal qual o da burguesia e do Estado de Direito quando da passagem da Idade Média à Idade Moderna. Os Poderes públicos, sob a perspectiva dos diferentes contextos políticos e normativos, foram assumindo diferentes posições no que se refere à superação de crises institucionais e populares, especificadamente desde o modelo de Estado Social de Direito, no século XX. Desde então o papel do Estado tem sido o de interventor, chamando para si a responsabilidade exclusiva de responder pelo equilíbrio social, garantindo que a ordem fosse mantida. É certo que os poderes estatais restam divididos para que não aglutinem força e poder excessivos e, para que se comprometam reciprocamente e, todos em relação à sociedade no sentido de manter a ordem, a segurança e a paz coletivas. No que diz respeito à Administração Pública esta deve observar e dirigir suas ações nesse sentido. No período atual, do Estado Social e Democrático de Direito, cabe ao Estado promover, estimular, criar condições para que o indivíduo se desenvolva de forma livre e igual dentro da sociedade; isso requer mecanismos de participação do cidadão no processo político e no controle das atividades governamentais. Hoje só existe lugar para uma Administração Pública que democrática, onde o consenso e o diálogo prevaleça; onde a gestão dos recursos humanos seja descentralizada; onde o cidadão passe a ser entendido como um cidadão usuário; enfim, uma administração que prime pelos princípios consagradores dos direitos sociais e econômicos. Como tal, o princípio da motivação deve ser observado pela Administração Pública como um seu dever em relação ao cidadão usuário. É, pois, uma exigência do Estado Social Democrático de Direito, ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com explicitação dos motivos. 342 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 A exteriorização dos motivos na atuação administrativa visa garantir o exercício democrático do poder voltado ao entendimento de interesses coletivos, negando a justificação do poder pelo poder, protegendo o cidadão das intemperanças do Poder Público. Ademais a ausência de motivação torna impossível a sindicação, o sopesamento ou a aferição da correção daquilo que foi decidido, em sede dos atos administrativos discricionários, por isso é essencial que se apontem os fatos, as inferências feitas e os fundamentos da decisão. A falta de motivação no ato discricionário abre a possibilidade de ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de efetivo controle judicial. O princípio da motivação foi acolhido de forma implícita na Constituição Federal de 1988 e na Lei n. 9.784 de 1999. A importância desse princípio reside no fato de que – em conjunto com os demais princípios aludidos anteriormente –, limita a ação discricionária da Administração Pública, norteia a tarefa do legislador e amplia a ação do Poder Judiciário, que não pode mais limitar sua ação ao mero exame formal da lei e do ato administrativo, pois terá que confrontá-los com os valores consagrados constitucionalmente. Esta nova Administração Pública, dialógica e consensual, voltada para o cidadão e para a sociedade deve motivar sempre suas ações, as vinculadas e principalmente as discricionárias, porque somente desta forma poderá demonstrar que é uma administração pública bem intencionada, transparente e responsável. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 343 A superação da tensão entre direitos humanos e soberania popular: a teoria habermasiana da co-originariedade da autonomia privada e pública Leandro Konzen Stein RESUMO O direito pós-convencional não pode mais se assentar em bases metafísicas ou religiosas (jusnaturalismo), tampouco pode resgatar sua legitimidade por meio da forma gramatical do direito estatal positivo (juspositivismo). Nessa superação de paradigmas operada no século XX, o direito deve buscar uma formulação teórica capaz de explicar a fundamentação do direito no marco do Estado democrático. É em Jürgen Habermas que iremos encontrar a construção mais sólida nesse sentido, por meio da superação da tensão entre direitos humanos e soberania popular, demonstrando o nexo interno desses conceitos por meio da explicitação da co-originariedade da autonomia privada e pública. O fundamento do direito está na sua formação legítima, e essa ocorre por meio da aplicação do princípio do discurso à forma jurídica, resultando no princípio da democracia que é o núcleo de um sistema de direitos fundamentais, entendidos como aqueles direitos que os cidadãos são obrigados a se atribuir mutuamente, caso queiram regular sua convivência com os meios legítimos do direito positivo. Palavras-chave: Direitos humanos. Soberania popular. Habermas. Autonomia pública. Autonomia privada. Overcoming the tension between human rights and popular sovereignty: Habermas’s theory about co-origin of private and public autonomies ABSTRACT The post-conventional law cannot more be based in metaphysical bases or religious (natural law), neither it can rescue its legitimacy by the grammatical form of the state positive law (positivisms). In this overcoming of paradigms operated in twenty century, the law must search a theoretical formularization capable to explain the grounds of the law in the mark of the democratic State. It is in Jürgen Habermas that we will go to find the most solid construction in this direction, by means of the overcoming of the tension between human rights and popular sovereignty, demonstrating the internal nexus of these concepts by means of the showing of the co-origin of the private and public autonomy. The ground of the law is in its legitimate formation and this occurs by means of the application of the speech principle to the legal form, resulting in Leandro Konzen Stein é mestrando em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas “Estado, Administração Pública e Sociedade” e “Jurisdição Constitucional Aberta”, ambos vinculados ao CNPq. Advogado. E-mail: [email protected] Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.344-358 jul./dez. 2008 the democracy principle that is the nucleus of a system of basic rights, understood as those rights that the citizens are obliged to attribute mutually, in case that they want to regulate its acquaintance with the legitimate ways of the positive law. Keywords: Human rights. Popular sovereignty. Habermas. Public autonomy. Private autonomy. 1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS Pretendemos, neste artigo, analisar, ainda que de forma breve, a superação da tensão entre direitos humanos e soberania popular operada pelo filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas quando adentra aos estudos do direito no final do século XX. É principalmente no livro Direito e Democracia, mas também em outros textos esparsos do autor que iremos encontrar uma base teorética sólida capaz de resgatar a legitimidade do direito numa era pós-metafísica. A revolução epistemológica operada pela filosofia na linguagem é introduzida na filosofia do direito por meio da teoria do discurso habermasiana, livrando-o, assim, de conotações jusnaturalistas ou positivistas. Buscaremos (I) explicitar a revolução de paradigmas operada na filosofia contemporânea por meio da substituição do paradigma da filosofia da consciência pelo da linguagem para abrir caminho (II) para a teoria do discurso aplicada ao direito em que se supera a relação conflituosa entre direitos humanos e soberania política a partir da co-origem da autonomia privada e pública, para (III) trazer a lume a construção de um sistema dos direitos fundamentais cujo núcleo é o princípio da democracia e que é condição de possibilidade da regulação jurídica de uma associação de civis que queiram se entender mutuamente sob o medium de um direito legítimo. 2 REVOLUÇÃO PARADIGMÁTICA NO DIREITO E NA FILOSOFIA O século XX, especialmente no Segundo Pós-Guerra, foi profícuo na superação de paradigmas. Começou ainda na década de 1920, com Ser e Tempo1, de M. Heidegger, quando o autor revolveu o chão da metafísica2 – que orientara a construção do pensamento ocidental desde a Grécia Antiga – destruindo3 as bases do aristotelismo-tomista e da filosofia da consciência HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. 5.ed. Petrópolis: Vozes, 1995, v.1 e 2. “A metafísica é basicamente, se pensarmos a coisa mais profundamente, o nome de um pensamento objetificador que não tem a percepção da diferença entre objeto e significado.” STEIN, Ernildo. A caminho de uma fundamentação pós-metafísica. Porto Alegre: Edipucrs, 1997, p 88. 3 Como adverte Gadamer: “Quem se encontrava com Heidegger inha que aprender em primeiro lugar que o uso de conceitos não é um negócio inocente. Ele tinha que aprender que existe algo como um aparato conceitual no qual, por causa do aparente caráter óbvio, está em ação uma atividade antecipadora dificilmente explicitável. O pôr à mostra desta atividade antecipadora era o negócio do pensamento que o jovem Heidegger denominou ‘destruição’. Apesar de todo o impulso revolucionário que impelia o jovem Heidegger, esta palavra destruição nada tinha de ‘arrasador’, mas era ‘atividade reveladora’. Destruição era a liberação da força denominativa da linguagem. Através da liberação da palavra nominadora ‘a destruição’ prepara o caminho para a expressão conceitual.” GADAMER, Han-Georg apud STEIN, Ernildo. A caminho de uma fundamentação pós-metafísica. op. cit., p.60. 1 2 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 345 Desde o seu encontro com Hölderlin e Nietzsche, Heidegger foi dominado praticamente pela idéia da superação da metafísica. Mas isto não deveria significar uma ruptura com a tradição mas sim um tornar a si a tarefa do pensamento que ela nos impõe. Já em 1931 Heidegger diz que a superação da metafísica inclui a consumação da metafísica e esta não significa qualquer tipo de retorno a Platão ou Aristóteles, Kant ou Goethe. Mas um compreender daquilo que hoje é.4 Trata-se daquilo que se pode nominar de superação da metafísica pela via da linguagem ou, mais propriamente, reviravolta lingüístico-pragmática da filosofia contemporânea5. A passagem do paradigma da filosofia da consciência para o paradigma da filosofia da linguagem constitui um corte de igual profundidade. A partir deste momento, os sinais lingüísticos, que serviam apenas como instrumento e equipamento das representações adquirem, como reino intermediário dos significados lingüísticos, uma dignidade própria. As relações entre linguagem e mundo, entre proposição e estados de coisas, substituem as relações sujeito-objeto. O trabalho de constituição do mundo deixa de ser uma tarefa da subjetividade transcendental para se transformar em estruturas gramaticais.6 A transição do paradigma da consciência ao paradigma lingüístico operou-se na filosofia e, transportado ao direito, demonstrou (ou deveria demonstrar) as incapacidades teóricas dos principais paradigmas do direito: o direito natural e o positivismo jurídico. Todavia, a revolução filosófica é ladeada pela revolução histórica. A SegundaGuerra traz conseqüências sérias não apenas no plano da política e da moralidade, mas também no jurídico. Após o Holocausto,7 seguiram-se esforços na tentativa de resgatar valores em comum da humanidade. No plano internacional, se puderam observar diversos tratados de direitos humanos, tendo como pedra de toque a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Intramuros, as constituições passaram a assumir um novo significado: de consolidação de valores universais e imanentes à espécie humana como tentativa de evitar o retorno de violações da dignidade humana. STEIN, Ernildo. A caminho de uma fundamentação pós-metafísica. op. cit., p.60. Cf. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2001. 6 HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990, p.42. 7 “Sem Auschwitz talvez a dignidade da pessoa humana não fosse, ainda, princípio-matriz do direito contemporâneo. Mas tendo o homem produzido o Holocausto, não havia como ele deixar de produzir os anticorpos jurídicos contra a praga da degradação da pessoa por outras que podem destruí-la ao chegar ao Poder. Como não se pode eliminar o Poder da sociedade política, havia de se erigir em fim do Direito e no Direito o homem com o seu direito fundamental à vida digna, limitando-se, desta forma, o exercício do Poder, que tanto cria quanto destrói.” ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. Revista de Interesse Público, Porto Alegre, n. 4, 1999, p.29. 4 5 346 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Após o término da II Guerra, a mudança da ordem do direito privado, introduzida durante o regime do Nacional-socialismo, desencadeara reações morais contra o “destronamento” o solapamento moral do direito subjetivo. Todavia, a restauração do nexo entre autonomia privada e moral, introduzida à luz do direito natural, não conseguiu convencer durante muito tempo.8 Houve, portanto, tendo em vista as perplexidades geradas pelo estrito positivismo nacional-socialista, uma espécie de retorno ao direito natural, falando-se em direitos inatos, valores fundamentais, princípios universais, etc. O constitucionalismo alemão é profícuo nesse sentido não por mero acaso. Esse processo esconde, todavia, o caráter secular (temporal) do direito moderno, não conseguindo convencer – como apontou Habermas – por muito tempo O caráter das novas constituições, que freqüentemente, refletem o sucesso de revoluções políticas, sugere a imagem enganadora de uma “constatação” de normas estáticas, subtraídas ao tempo e resistentes às transformações históricas. A primazia técnica e jurídica da constituição face às simples leis faz parte da sistemática dos princípios do Estado de direito; porém ela significa apenas uma fixação relativa do conteúdo das normas constitucionais.9 É dizer, a materialização do direito não pode se sustentar enquanto ponto de retorno à metafísica dos direitos naturais, ou seja, a revolução paradigmática da filosofia contemporânea não pode conceber um retrocesso no plano jurídico: direitos inatos, imanentes, pré-políticos, etc, não se sustentam quando passam pelo crivo de uma fundamentação pós-metafísica. Em outras palavras, buscar valores anteriores à soberania do povo é tão perigoso quanto creditar tudo a um estrito positivismo estatal. Habermas é categórico em dizer que “[...] in the constitutional state, there is no authority derived from something antecedent to the law”.10 8 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v.1, p.119. 9 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.166. Mesmo as chamadas cláusulas pétreas não estão imunes às bases profanas e instáveis (no que tange ao conteúdo) do direito pós-tradicional: “Normas constitucionais também são modificáveis e até mesmo as normas básicas que a própria Constituição declara imodificável compartem com o direito positivo a sina de poderem deixar de vigorar, por exemplo, se ocorrer uma mudança de regime.” HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p.287-288. Isso é facilmente observável em todos os países do Ocidente (à exceção dos Estados Unidos da América) que tiveram inúmeras constituições. Veja-se a França que, de 1791 a 1958, teve 14 (quatorze) Constituições. O Brasil de 1824 a 1988 teve (sem contar a Emenda Cons itucional 1/69) 7 (sete) textos cons itucionais. 10 HABERMAS, Jürgen. Pre-poli ical foundations of he Democra ic Constitu ional State? In: HABERMAS, Jürgen; RATZINGER, Joseph. The dialectics of secularization: on reason and religion. San Francisco: Igna ius, 2006, p.27. Tradução livre: “[...] no estado cons itucional, não existe nenhuma autoridade derivada de algo antecedente ao direito.”. Melhor explicando: “[...] não cabe mais aos cidadãos a livre escolha do medium em que eles mesmos podem tornar efe iva sua autonomia, no papel de co-legisladores. No processo legisla ivo os cidadãos só podem tomar parte na condição de sujeitos do direito; não podem mais decidir, para tanto, sobre a linguagem de que se devem servir. A idéia democrática de autolegislação não tem opção senão validar-se a si mesma no medium do direito.” HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.293. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 347 Essa afirmativa deixa claro que o jusnaturalismo11 como “direito encontrado pelo homem, não formulado por ele”12 é inaceitável num contexto pós-tradicional. Acreditar numa autoridade ou em valores primevos, anteriores à organização social é uma falácia tão grande quanto confiar na lógica sintático-semântica do direito escrito como fundamento do sistema dos direitos. A tensão direito natural x direito positivo é antiga e remonta a concepções que buscam, cada qual, a primazia dos direitos humanos (autonomia privada / “liberdade dos modernos”) ou da soberania do povo (autonomia pública / “liberdade dos antigos”). 3 O NEXO INTERNO ENTRE DIREITOS HUMANOS E SOBERANIA DO POVO: A SUPERAÇÃO DO JUSNATURALISMO E DO JUSPOSITIVISMO POR MEIO DA PERCEPÇÃO DA COESÃO ENTRE ESTADO DE DIREITO E DEMOCRACIA Como visto, num contexto pós-tradicional, o direito (e em especial, aquilo que se convencionou chamar de direitos humanos ou fundamentais) não pode ser visto como uma concessão de um soberano (paternalismo estatal do positivismo estrito), e, tampouco, como revelação moral a priori (jusnaturalismo metafísico do paradigma liberal), Os direitos humanos podem até mesmo ser bem fundamentados de um ponto de vista moral; não pode ocorrer, no entanto, que um soberano seja investido deles de forma paternalista. A idéia de autonomia jurídica dos cidadãos exige, isso sim, que os destinatários do direito possam ao mesmo tempo ver-se como seus autores. E se o legislador constitucional democrático simplesmente encontrasse os direitos humanos como fatos morais previamente dados, para então positivá-los, e nada mais, isso estaria em contradição com essa idéia.13 Onde buscar a legitimidade do direito então? Como fundamentar direitos humanos ou fundamentais fora de uma moralidade transcendente? Habermas responde a essa pergunta, reconstruindo a tensão entre soberania popular e direitos humanos por meio da teoria do discurso, demonstrando que, em verdade, existe um nexo interno entre ambas que é capaz de fundamentar o direito pós-metafísico. 11 É na Grécia Clássica que surge a oposição entre direito natural e direito positivo: “Certas regras derivam da natureza e, por isso, constituem o direito natural; outras derivam da arte ou da convenção – as do direito positivo. Dessa resposta dada pelos gregos ao problema do direito, surgiu a dicotomia entre direito natural versus direito positivo, que chegou até nós, depois de mil peripécias.” BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Tradução de Sérgio Bath. 2.ed. Brasília: UnB, 1998, p.30. 12 BOBBIO, Norberto. op. cit., p.32. 13 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.293. 348 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Os direitos humanos e o princípio da soberania do povo formam as idéias em cuja luz ainda é possível justificar o direito moderno; e isso não é mera casualidade. Pois a essas idéias vêm somar-se os conteúdos que sobrevivem, de certa forma, depois que a substância normativa de um ethos ancorado em tradições metafísicas e religiosas passa pelo crivo de fundamentações pós-tradicionais.14 Todavia, o erro dos diversos matizes da filosofia política moderna foi buscar respostas antagônicas à questão, olvidando-se da eqüiprimordialidade de ambas (direitos humanos e soberania popular). Desde Aristóteles até a Renascença o republicanismo deu primazia à autonomia pública, ao passo que o liberalismo, que inicia com Locke, postulou o primado dos direitos humanos (no sentido de direitos pré-políticos de limitação ao poder estatal), Em um dos casos, a legitimidade dos direitos humanos se deveria ao resultado de um auto-entendimento ético e de uma autodeterminação soberana de uma coletividade política; no outro caso, os direitos humanos, já em sua origem, constituiriam barreiras que vedariam à vontade do povo quaisquer ataques a esferas de liberdade subjetivas e intocáveis.15 Kant e Rousseau perceberam as deficiências dessa relação conflituosa e de concorrência, mas, na opinião da Habermas foram incapazes de chegar ao intuitivo nexo interno: “De um ponto de vista geral, Kant sugeriu um modo de ler a autonomia política que se aproxima mais do liberal, ao passo que Rousseau se aproximou mais do republicano.”16 Kant, pendendo ao jusnaturalismo racionalista da época, parte do direito privado inato a iguais liberdades subjetivas, para formular um sistema de direitos imanente e irrenunciável que “se legitima antes de se diferenciar na figura de leis públicas, a partir de princípios morais, portanto, não depende da autonomia política dos cidadãos, a qual se constitui apenas a partir do contrato social.”17 Ou seja, os direitos privados são préestatais (direitos naturais), sendo anteriores à soberania popular legisladora Sob este aspecto a soberania da “vontade unificadora e concordante” dos burgueses é restringida através de direitos humanos fundados moralmente. Kant não interpretou a ligação da soberania popular aos direitos humanos como restrição, porque ele partiu do princípio de que ninguém, no exercício de sua autonomia como cidadão, poderia dar a sua adesão a leis que pecam contra sua autonomia privada garantida pelo direito natural. Por isso, era preciso explicar a autonomia política a partir do HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.133. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.291. 16 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.134. 17 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.135. [Grifou-se] 14 15 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 349 nexo interno entre a soberania do povo e os direitos humanos. Ora, a construção do contrato da sociedade deve proporcionar precisamente isso Todavia, a linha kantiana de fundamentação da doutrina do direito, que passa da moral para o direito, não valoriza o contrato da sociedade, afastando-se, pois, da inspiração de Rousseau.18 Rousseau, ao contrário de Kant, parte da autonomia política do cidadão e introduz a fortiori um nexo interno entre a soberania popular e os direitos humanos: “De acordo com esta idéia, o exercício da soberania do povo, conforme procedimentos, garante também a substância do direito humano originário, delineado por Kant.”19 O autor francês não condiciona o exercício da autonomia política a direitos naturais, como fazia Kant Todavia, Rousseau não levou conseqüentemente até o fim esse pensamento luminoso, uma vez que ele se prendia, mais do que Kant, à tradição republicana. Ele interpretou a idéia de autolegislação mais na linha da ética do que na da moral e entendeu a autonomia como a realização consciente da forma de vida de um povo concreto. [...] Rousseau exagerou ao máximo a sobrecarga ética do cidadão, embutida no conceito republicano de sociedade. Ele contou com virtudes políticas ancoradas no ethos de uma comunidade mais ou menos homogênea, integrada através de tradições culturais comuns.20 Porém Rousseau não conseguiu explicar a possibilidade de mediação não reprimida entre a vontade comum, construída normativamente, e o arbítrio dos sujeitos singulares. Essa versão ética da soberania popular perde o sentido universalista do princípio do direito. A crítica de Habermas é que Rousseau se apegou demasiadamente a qualidades lógicosemânticas do direito (leis em geral), crendo que a forma gramatical de mandamentos universais seria capaz de garantir a validade do direito, [....] como a vontade soberana do povo somente pode exprimir-se na linguagem de leis abstratas e gerais, está inscrito naturalmente nela o direito a iguais liberdades subjetivas, que Kant antepõe, enquanto direito humano fundamentado moralmente, à formação política da vontade.21 Habermas afirma que somente se pode buscar a legimitidade do direito nas condições pragmáticas de discursos não coatados, dando um passo adiante de Rousseau, HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.135. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.136. 20 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.136. 21 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.135. 18 19 350 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 O visado nexo interno entre soberania do povo e direitos humanos reside no conteúdo normativo de um modo de exercício da autonomia política, que é assegurado através da formação discursiva da opinião e da vontade, não através da forma das leis gerais. Nem Kant, nem Rousseau conseguem descobrir esse nexo.22 O problema é teórico. Kant e Rousseau se vinculam demasiadamente a premissas da filosofia da consciência (solipsismo monádico) Se a vontade racional, só pode formar-se no sujeito singular, então a autonomia moral dos sujeitos singulares deve passar através da autonomia política da vontade unida de todos, a fim de garantir antecipadamente, por meio do direito natural, a autonomia privada de cada um. Se a vontade racional só pode formar-se no sujeito superdimensionado de um povo ou de uma nação, então a autonomia política deve ser entendida como a realização autoconsciente da essência da ética de uma comunidade concreta; e a autonomia privada só é protegida contra o poder subjugador da autonomia política através da forma não-discriminadora de leis gerais.23 Isso só pode ser superado com uma adequada compreensão do direito à luz do paradigma da filosofia da linguagem, mais especificamente, pela aplicação da Teoria do Discurso Ambas as concepções passam ao largo da força de legitimação de uma formação discursiva da opinião e da vontade, na qual são utilizadas as forças ilocucionárias do uso da linguagem orientada pelo entendimento, a fim de aproximar razão e vontade – e para chegar a convicções nas quais todos os sujeitos singulares podem concordar entre si sem coerção.24 A distinção entre direito e força é importante aqui. Em outras palavras, o direito somente existe se houver democracia, ou seja, existe uma coesão interna entre Estado de direito e democracia, ao menos no plano conceitual, a par da divisão científica do trabalho Como todo domínio política é exercido sob a forma do direito, também aí existem ordens jurídicas em que o poder político ainda não foi domesticado sob a forma do Estado de direito. E da mesma forma há Estados de direito em que o poder governamental ainda não foi democratizado. Em suma, há ordens jurídicas estatais sem instituições próprias a um Estado de direito, e há Estados de direito HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.137. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.137-138. 24 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.138. 22 23 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 351 sem constituições democráticas. Essas razões empíricas para um tratamento acadêmico dos dois objetos marcado pela divisão do trabalho, porém, não significam de modo algum que possa haver do ponto de vista normativo um Estado de direito sem democracia.25 [Grifou-se] Direito e democracia entrelaçam-se. Melhor explicando: a aplicação do Princípio do Discurso à forma jurídica leva ao Princípio da Democracia. O Princípio do Discurso é uma construção da Teoria da Ação Comunicativa que busca as possibilidades de fundamentação pós-convencional de normas de ação gerais (isto é, ainda não distinguidas em morais ou jurídicas) tendo caráter normativo (explicita o sentido da imparcialidade dos juízos práticos), encontrando-se, todavia, num elevado nível de abstração (neutro, portanto, em relação ao direito e à moral), podendo ser assim exprimido: “D: São válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais”.26 Nos discursos morais, o princípio D toma a forma de um princípio de universalização (U), eis que essas normas somente podem ser justificadas sob o ponto de vista da asseguração simétrica dos interesses de todos. Por outro lado, esse mesmo princípio (D), quando se concretiza mais especificamente nas normas de ação que surgem na forma do direito, assume a forma de um princípio da democracia. É dizer, direito e democracia se pressupõe mutuamente, não se podendo falar em direito (mas apenas em força ou outro equivalente) quando inexistirem bases legítimas (democráticas) na definição/aplicação do direito positivo de uma determinada associação de civis. Veja-se a definição de Habermas sobre o princípio da democracia: Ele significa, com efeito, que somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de normatização discursiva. O princípio da democracia explica, noutros termos, o sentido performativo da prática de autodeterminação de membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de uma associação estabelecida livremente.27 Essas orientações são elementos importantes para compreendermos a construção habermasiana de um sistema de direitos fundamentais. Veja-se que somente quando se entende o nexo interno entre direitos humanos e soberania do povo, a coesão interna entre Estado de direito e democracia, bem como a relação complementar entre direito e moral, além da superação teórica tanto do positivismo quanto do jusnaturalismo é que teremos elementos para perceber a visão da teoria do discurso acerca dos direitos fundamentais, eis que essa apresenta uma concepção sui generis. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.285-286. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia. op. cit., v.1, p.142. 27 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.145. 25 26 352 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 4 A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Os conceitos de direitos humanos encontrados nas doutrinas nacionais e alienígenas são, freqüentemente, meramente tautológicos28, mormente quando se leva em conta a queda do direito natural. Essa confusões conceituais se devem à fraca base epistemológica da maioria dos autores que é incapaz de resolver o problema da legitimação do direito sem recorrer a apriorismos morais ou a resvalar em direção a um estatismo (neo)positivista que é igualmente incapaz de fundamentar o direito pós-convencional. A construção habermasiana resolve esse problema ao trazer um conceito que vai além do positivismo (não entrega a força legitimadora do direito à epistemologia ou à normatividade) sem retornar ao jusnaturalismo. Aqui fica clara a tensão entre facticidade e validade na formação legítima do direito. Para elucidar essa assertiva, Habermas busca trazer a lume as linhas argumentativas que possibilitariam a fundamentação de um sistema dos direitos que faça jus às autonomias pública e privada, afirmando que: “Esse sistema deve contemplar os direitos fundamentais que os cidadãos são obrigados a se atribuir mutuamente, caso queiram regular sua convivência com os meios legítimos do direito positivo.”29 Eis aí o conceito de direitos (humanos) fundamentais em Habermas. Não se descure de que toda a construção parte do pressuposto do nexo interno entre direitos humanos e democracia. Isso quer dizer que não se pode buscar limitações externas à regulação social de membros de uma determinada associação de civis: “Direitos humanos que possibilitam o exercício da soberania popular não se podem impingir de fora, como uma restrição.”30. Fica claro então que o fato de os direitos humanos (ou fundamentais) possibilitarem o exercício da soberania popular não significa, de modo algum, que aqueles tenham primazia sobre essa (o que seria a doutrina do direito natural). Por outro lado, é somente pela via da soberania popular (explicitada pela via da forma jurídica e do princípio da democracia) é que se pode fazer valer tais direitos humanos fundamentais. É um processo circular: não existem direitos humanos (autonomia privada) sem a soberania popular (autonomia política/pública) e vice-versa Não há direito algum sem a autonomia privada de pessoas do direito. Portanto, sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não haveria tampouco um medium para institucionalização jurídica das condições sob as quais eles mesmo podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos do Estado. Dessa maneira, a autonomia privada e pública pressupõe-se mutuamente, sem que os direitos humanos possam reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem essa sobre aquele.31 [Grifou-se] 28 Sobre uma definição conotativa e uma crítica às tradicionais posturas meramente denotativas dos direitos fundamentais, conferir: GALUPPO, Marcelo Campos. O que são direitos fundamentais? In: SAMPAIO, José Adércio Leite (Coord ). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.213-238. 29 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.154. 30 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.292. 31 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. op. cit., p.293. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 353 Em outros termos: a aplicação do princípio do discurso ao direito (forma jurídica) implica no princípio da democracia que somente pode aparecer como “núcleo de um sistema de direitos.”32. Veja-se que a expressão sistema de direitos é da maior importância, pois o entrelaçamento entre princípio D e forma jurídica é uma gênese lógica de direitos que “forma um processo circular, no qual o código do direito e o mecanismo para a produção de direito legítimo, portanto o princípio da democracia, se constituem de modo co-originário”.33 Esse processo de construção desses direitos, ou melhor, desse sistema de direitos vai do abstrato (sugestão teórica) ao concreto e esse sistema precisa conter necessariamente os direitos fundamentais (ou seja, os direitos que os cidadãos são obrigados a atribuir-se reciprocamente, caso queiram regular legitimamente sua convivência com os meios do direito positivo). A partir disso, Habermas delimita in abstracto as categorias de direitos que geram o próprio código jurídico34: (1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. (2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito. (3) Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da proteção jurídica individual. (4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chance, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles criam o direito legítimo. (5) Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) até (4). As três primeiras categoriais ainda não são consideradas direitos liberais de defesa, eis que são anteriores à organização estatal35 contra a qual haveria necessidade de defenderse. Esses (1, 2 e 3) garantiriam a autonomia privada de sujeitos jurídicos na medida em que esses se atribuíssem mutuamente a condição de destinatários de leis. Ainda não são autores de sua ordem jurídica, o que ocorrerá apenas no próximo passo. Não se deve, todavia, inferir que haveria aqui um a precedência da autonomia privada, pois esse sistema de direito é circular e co-originário, é dizer, essa divisão é HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.158. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.158. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.159-160. 35 “Ao afirmarmos tratar-se dos direitos que os cidadãos precisam reconhecer uns aos outros, e não que o Estado precisa lhes atribuir, tocamos no próprio núcleo do Estado Democrático de Direito, que, ao contrário do Estado Liberal e do Estado Social, não possui uma regra pronta e acabada para a legitimidade de suas normas, mas reconhece que a democracia é não um estado, mas um processo que só ocorre pela interpenetração entre a autonomia privada e a autonomia pública que se manifesta na sociedade civil, guardiã de sua legi imidade”. GALLUPPO, Marcelo Campos. O que são direitos fundamentais? op. cit., p.236-237. 32 33 34 354 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 apenas uma demonstração passo a passo da gênese lógica dos direitos fundamentais, no plano teórico e não temporal, sob pena de retornar-se a um contratualismo liberal. Para que a convivência seja regulada pelos meios do Direito positivo, é preciso que os sujeitos de direito sejam compreendidos, ao mesmo tempo, como destinatários e autores da ordem jurídica. Assim, Habermas faz recurso a um dado diferente: analisa separadamente esses passos, ou seja, dispõe sobre que direitos são necessários para que os indivíduos se compreendam como destinatários da ordem jurídica e, depois, para que possam ser compreendidos como autores dessa ordem. Isso, no entanto, não implica uma separação cronológica entre esses fatores, mas tão-somente a explicitação dos passos desse processo. Usando uma imagem, poderíamos dizer que estamos analisando as árvores para conhecermos a floresta. Isso porque trata-se de uma análise lógica, e não cronológica.36 [Grifou-se] Habermas demonstra a grandeza de sua construção teórica: A proposta de uma interpretação dos direitos fundamentais à luz da teoria do discurso deve servir para esclarecer o nexo interno entre direitos humanos e soberania do povo, como também solucionar o paradoxo da legitimidade que surge da legalidade.37 A institucionalização do código do direito (aplicação do princípio do discurso ao medium do direito) depende da garantia de iguais liberdades subjetivas de ação (1) e dos correlatos direitos à associação (2) e proteção jurídica (3): “Numa palavra: não existe nenhum direito legítimo sem esses direitos.”38 Veja-se que apesar de não existir ainda estrutura estatal, os direitos fundamentais (1 a 3) já estão instaurados (inscritos no próprio código do direito enquanto tal). Todavia, eles precisam ser configurados e interpretados por um legislador político, ou seja, a especificação concreta (histórica) desses direitos é feita em cada associação de civis que queiram regular sua vida pelo medium do direito positivo O código do direito não pode ser instaurado in abstracto e sim, de modo a que os civis, que pretendem regular legitimamente sua convivência com o auxílio do direito positivo, possam atribuir-se reciprocamente determinados direitos. De outro lado, esses direitos singulares preenchem a função de instauração de um código do direito, somente quando eles podem ser interpretados como uma explicação das categorias jurídicas assinaladas. 39 MOREIRA, Luiz. Fundamentação do direito em Habermas. 3.ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p.167-168. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.160. 38 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.162. 39 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.162. 36 37 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 355 E exemplifica Os direitos liberais clássicos à dignidade do homem, à liberdade, à vida e integridade física da pessoa, à liberalidade, à escolha da profissão, à propriedade, à inviolabilidade da residência, etc. constituem interpretações e configurações do direito geral à liberdade no sentido de um direito a iguais liberdades subjetivas. De modo semelhante, a proibição de extradição, o direito de asilo e, em geral, o status material de deveres, o status de prestações, a cidadania, etc. significam uma concretização do status geral de um membro numa associação livre de parceiros do direito. E as garantias do encaminhamento do direito são interpretadas através de garantias processuais fundamentais e de princípio do direito (como é o caso da proibição do efeito retroativo, a proibição do castigo repetido do mesmo delito, a proibição do tribunal de exceção, bem como a garantia da independência pessoal do juiz, etc.)40 Cinja-se que o autor entende que os direitos fundamentais (1), (2), e (3) representam princípios jurídicos nos quais o legislador constituinte irá se orientar na formulação do rol de direitos fundamentais singulares previsto numa constituição histórica: “[...] este tem que orientar-se pelos princípios arrolados, apesar de sua soberania, na medida em que se serve do medium do direito. Pois, nestes princípios, transparece o sentido racionalizar da forma jurídica enquanto tal, já destacada por Hobbes e Rousseau.”41 É dizer, se o legislador soberano pretender regrar a vida social por meio do direito (e não por qualquer outra modalidade: força, tirania, paternalismo, etc) terá que se fazer guiar por esse sistema de direito que são condição de possibilidade à constituição do sistema dos direitos. Veja-se que essa é uma exigência no sentido pós-metafísico, ou seja, não se fundamenta em algum argumento de autoridade divina ou transcendental, mas apenas no fato de que se alguém pretender negar esse sistema de direitos estará entrando em autocontradição performativa, ou seja, não haveria possibilidade de negar (sem se autocontradizer) a necessidade desse sistema de direitos para se poder utilizar o código do direito42. Em outras palavras, negar que o Princípio do Discurso está inserido nas condições de socialização em geral (e, por conseqüência, no direito, aí transformado em princípio da democracia) é negar a possibilidade da existência do próprio direito (entendido como regulação legítima de uma vida em sociedade). HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.162-163. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.163. 42 “Eu jamais tive a pretensão de meus famosos colegas americanos – Rawls e Nozick – de desenvolver uma teoria política normativa. Eu não contesto a validade de tal projeto, porém eu não tento construir na escrivaninha as normas fundamentais de uma ‘sociedade bem organizada’. O meu interesse fundamental está voltado primordialmente para a reconstrução das condições realmente existentes, na verdade sob a premissa de que os indivíduos socializados, quando no seu dia-a-dia se comunicam entre si através da linguagem comum, não têm como evitar que se empregue esta linguagem também no sentido voltado ao entendimento. E ao fazerem isso, eles precisam tomar como ponto de partida determinadas pressuposições pragmáticas, nas quais se faz valer algo parecido com uma razão comunicativa”. HABERMAS, Jürgen. Passado como futuro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993, p.98. [Grifou-se]. 40 41 356 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Já se tentou desacreditar a possibilidade do discurso (ou de sua racionalidade) dizendo-se que um convencimento puramente racional é impossível. Mas não se pode fazer essa afirmação sem cometer uma contradição performativa: não se pode afirmar que o discurso é impossível a não ser no discurso.43 Todavia, a partir daqui (4), é a práxis histórico-social que irá definir, contextualmente, quais são os direitos fundamentais: são os próprios civis que irão, por si mesmos, aplicar o princípio do discurso na regulação de sua convivência, não se esquecendo, contudo, que somente poderão fazê-lo se utilizarem o medium do direito (que somente existe se houver a pressuposição/ reconhecimento intersubjetivo dos direitos de 1 a 3) que é, portanto, pré-dado. É preciso, no entanto, empreender uma mudança de perspectivas a fim de que os civis possam aplicar por si mesmos o princípio do discurso. Pois, enquanto sujeitos do direito, eles só conseguirão autonomia se se entenderem e agirem como autores dos direitos aos quais desejam submeter-se como destinatários. Enquanto sujeitos do direito, eles não podem mais escolher o medium no qual desejam realizar sua autonomia. Eles não podem mais dispor da linguagem: O código do direito é dado preliminarmente aos sujeitos do direito como a única linguagem na qual podem exprimir sua autonomia.44 Habermas sintetiza sua concepção de sistema de direitos fundamentais que resgata, a uma só vez, o nexo interno entre soberania do povo e direitos humanos, a coesão interna entre Estado de direito e democracia, derrubando (por meio da co-originariedade da autonomia pública e privada) a antítese liberalismo x republicanismo, superando o positivismo sem retornar à metafísica do direito natural. Quando introduzimos o sistema dos direitos desta maneira, torna-se compreensível a interligação entre soberania do povo e direitos humanos, portanto a co-originaridade da autonomia política e da privada. Com isso não se reduz o espaço da autonomia política dos cidadãos através de direitos naturais ou morais, que apenas esperam para ser colocados em vigor, nem se instrumentaliza simplesmente a autonomia privada dos indivíduos para fins de uma legislação soberana. Nada vem antes da prática de autodeterminação dos civis, a não ser, de um lado, o princípio do discurso, que está inserido nas condições da socialização comunicativa em geral, e, de outro lado, o medium do direito. Temos que lançar mão do medium do direito, caso queiramos implementar no processo de legislação – com o auxílio de iguais direitos de comunicação e de participação – o princípio do discurso como princípio da democracia. Entretanto, o estabelecimento do código jurídico enquanto tal já implica direitos de liberdade, que criam o status de pessoas de direito, garantindo sua integridade. No entanto, esses direitos são condições necessárias que apenas possibilitam o exercício da autonomia 43 GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e diferença: Estado Democrático de Direito a partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p.133. 44 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.163. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 357 política; como condições possibilitadoras, eles não podem circunscrever a soberania do legislador, mesmo que estejam à sua disposição. Condições possibilitadoras não impõem limitações àquilo que constituem.45 O edifício teórico habermasiano é capaz de explicar a fundamentação do sistema dos direitos fundamentais sem recorrer a proposições metafísicas ou confiá-las às estruturas lógico-sintática das leis positivas. Direito é direito democrático. Não existe direito sem democracia, mas só existe o medium do direito se houver determinados direitos fundamentais, ou seja, esses direitos constituem condição de possibilidade da própria regulação social por meio do código do direito. Essa postura democrática, humanista e pós-convencional é, a nosso ver, uma saída às aporias das teorias antagônicas do jusnaturalismo e do juspositivismo. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS Podem ser tecidas algumas conclusões após a visualização do sistema de direitos fundamentais habermasiano: (a) Os direitos humanos e a soberania do povo são conceitos eqüiprimordiais e não antagônicos, ou seja, não podem aparecer separados; (b) a ordem jurídica, para ser legítima, deve ser democrática, ou seja, os destinatários devem ser, ao mesmo tempo, autores do direito; (c) em outras palavras: existe uma coesão interna entre Estado de Direito e Democracia; (d) ainda: a autonomia pública e privada são co-originárias; (e) contudo, para que isso possa ocorrer (regulação legítima da associação de civis), o medium do direito deve existir e, para isso, deve ocorrer a imbricação entre princípio do discurso e forma jurídica, donde surgirá o princípio da democracia (somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito); (f) todavia, o próprio medium pressupõe um sistema de direitos no qual o código jurídico e o princípio da democracia se constituem de modo co-originário (como núcleos do sistema): são os direitos fundamentais que os cidadãos são obrigados a se atribuir mutuamente caso queiram regular sua convivência com os meios legítimos do direito positivo; (g) esse sistema de direitos fundamentais não tem uma ordem cronológica (1 a 5), mas é apenas uma explicitação passo a passo (de 1 a 3 teríamos o primeiro passo; no 4, o segundo e o 5 seria decorrência, ou terceiro passo). 45 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. op. cit., v.1, p.163-164. 358 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 A Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815 Dom João por graça de Deus Príncipe Regente de Portugal, e dos Algarves, d’aquém e d’além mar em África, de Guiné, e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc. Faço saber aos que a presente Carta de Lei virem que, tendo constantemente em Meu Real Ânimo os mais vivos desejos de fazer prosperar os Estados, que a Providência Divina confiou ao Meu Soberano Regime; e Dando ao mesmo tempo a importância devida à vastidão e localidade dos Meus Domínios da América, a cópia e variedade dos preciosos elementos de riqueza que eles em si contém; e outrossim Reconhecendo quanto seja vantajosa aos Meus fiéis Vassalos em geral uma perfeita união, e identidade entre os Meus Reinos de Portugal, e dos Algarves, e os Meus Domínios do Brasil, Erigindo estes àquela graduação e categoria política, que pelos sobreditos predicados lhe deve competir; e na qual os ditos Meus Domínios já foram considerados pelos Plenipotenciários das Potências que formaram o Congresso de Viena, assim no Tratado de Aliança concluído aos oito de Abril ao corrente ano, como no Tratado Final do mesmo Congresso: Sou, portanto, Servido, e Me praz Ordenar o seguinte: 1.° Que, desde a publicação desta Carta de Lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência, e denominação de - Reino do Brasil. 2.° Que os Meus Reinos de Portugal, Algarves, e Brasil formem d’ora em diante um só, e único Reino debaixo do título - Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. 3.° Que os Títulos inerentes à Coroa de Portugal, e de que até agora Hei feito uso, se substitua em todos os Diplomas, Cartas de Leis, Alvarás, Provisões, e Atos Públicas o novo Título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, e do Brasil, e Algarves d’aquém e d’além mar em África, de Guiné, e da Conquista, Navegação, e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, e da Índia, etc. E esta se cumprirá como nela se contém. Pelo que Mando a uma e outra Mesa do Desembargo do Paço, e da Consciência e Ordens, Presidente de Meu Real Erário, Regedores das Casas da Suplicação, Conselhos da Minha Real Fazenda, e mais Tribunais do Reino-Unido; Governadores das Relações do Porto, Bahia, e Maranhão; Governadores e Capitães-Generais e mais Governadores do Brasil; e dos Meus Domínios Ultramarinos, e a todos os Ministros de Justiça, e mais Pessoas, a quem pertencer o conhecimento, e execução desta Carta de Lei, que a cumpram, e guardem, e façam inteiramente cumprir e guardar, como nela se contém, não obstante quaisquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos, ou Ordens em contrário; porque todos e todas Hei por derrogadas para este efeito somente, como se dela fizesse expressa e individual menção, ficando aliás sempre em seu vigor. E ao Doutor Thomaz Antonio de Villanova Portugal, do Meu Conselho, Desembargador do Paço, e Chanceler-Mor do Brasil, Mando que a faça publicar na Chancelaria, e que dela se remetam cópias a todos os Tribunais, Cabeças de Comarcas, e Vilas deste Reino do Brasil: publicando-se igualmente na Chancelaria-Mor do Reino de Portugal, remetendo-se também as referidas cópias às Estações competentes: registrandose em todos os lugares, onde se costumam registrar semelhantes Cartas: e guardando-se Direito e Democracia Canoas v.9 n.2 p.359-364 jul./dez. 2008 a Original no Real Arquivo, onde se guardam as Minhas Leis, Alvarás; Regimentos, Cartas, e Ordens deste Reino do Brasil. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos dezesseis de Dezembro de Mil Oitocentos e Quinze. - O Príncipe Com Guarda. - Marquês de Aguiar. - Carta de Lei, pela qual Vossa Alteza Real Há por bem elevar este Estado do Brasil à graduação e categoria de Reino, e uni-lo aos Seus Reinos de Portugal e dos Algarves, de maneira que formem um só Corpo Político debaixo do Título de Reino Unido de Portugal, e do Brasil e Algarves; tudo na forma, acima declarada, Para Vossa Alteza Real ver. Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil, no L. 2º de Leis, Alvarás e Cartas Régias, a fls. 69. Rio de Janeiro, em 16 de Dezembro de 1815. Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa. Thomaz Antonio de Villanova Portugal. Foi publicada esta Carta de Lei nesta Chancelaria Mor do Reino do Brasil. Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 1815. José Maria Raposo de Andrade e Souza. Registrada na Chancelaria Mor do Reino do Brasil a fl. 311 do L. 2° das Leis, Alvarás, e Cartas Régias. Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 1815. José Leocádio do Valle. Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa a fez. Comentários sobre a Independência Política do Brasil e seu primeiro Ato Legislativo Pré-Constitucional1 A Independência do Brasil foi obra de dois regentes. Coube ao primeiro, o príncipe regente D. João, a assinatura da Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815, que erigiu internacionalmente o Brasil à condição de estado soberano. Sete anos depois, coube ao Regente D. Pedro traduzir, no simbólico grito do Ipiranga, o exercício consciente das prerrogativas conferidas por aquele diploma constitucional. Ao pai, a Independência Jurídica e Política do Brasil; ao filho, no 7 de Setembro, o rompimento da união precária entre os dois Estados soberanos. O texto jurídico da Carta de Lei que ora apresentamos é curto, porém preciso e rico de significado. Editada no Rio de Janeiro, a Carta de Lei de 16 de Dezembro de 1815 constituiu-se como um texto fundamental, de natureza constitucional, e serviu de base para a extensa legislação emanada no período joanino e regencial. A começar pelo nomen iuris. No emaranhado legislativo, de Cartas Régias, Decretos, Alvarás e Leis etc., a Carta de Lei correspondia ao diploma do mais alto grau, reservada para as matérias que hoje chamaríamos de constitucional, emanada do Poder Supremo, 1 MADEIRA, Hélcio Maciel França. Professor no PPGD da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) Canoas, e na Universidade de São Paulo (USP). E-mail [email protected]; madeira.usp.br 360 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 expressão última da vontade soberana contra a qual nenhum tribunal ou autoridade poderia oferecer resistência. Distinguem-se no texto da Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815 quatro aspectos fundamentais: a) A ratificação do Tratado de Aliança e do Tratado Final do Congresso de Viena; b) A declaração de que o Brasil é um Estado; c) A elevação do Estado do Brasil à condição de Reino do Brasil; d) o estabelecimento de uma união dos dois reinos. A) A ratificação dos Tratados do Congresso de Viena O texto que serve de preâmbulo aos três artigos da Carta de Lei esclarece a motivação de D. João. O Brasil, designado como “meus domínios da América”, havia sido considerado e representado pelos diplomatas do regente como reino, com a mesma “identidade” e com a mesma “graduação e categoria política” do Reino de Portugal e Algarves. A Carta de Lei, portanto, constituiu o meio legislativo interno para ratificar uma decisão tomada internacionalmente pelo soberano, por meio de seus plenipotenciários no Congresso de Viena. De fato, lê-se no Tratado de Aliança de Viena de 1815, que tratou da restauração política do antigo regime entre os países aliados que derrotaram Napoleão, a assinatura do representante de S.A.R. le prince-régent des royaumes de Portugal et du Brésil. O Conde de Palmela, na Ata Final do Congresso, confirmou com ainda mais clareza esta posição de royaume alcançada pelo Brasil. O regente por ele representado é intitulado S.A.R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil. O que teria levado D. João a se apresentar como príncipe regente de dois reinos distintos? Diversas motivações devem ser consideradas. A realidade de estado de facto que o Brasil alcançara, com seu tamanho, sua economia (especialmente depois da Carta Régia de abertura dos portos de 1808) e sua posição de sede da monarquia era convidativa para a sua emancipação como estado de direito. A transformação do Brasil de colônia para estado soberano, por sua vez, era também uma conveniente solução diplomática para dar assento a Portugal na qualidade de “grande potência” no Congresso de Viena. Finalmente, uma terceira importante motivação parece ter sido o conselho de Silvestre Pinheiro Ferreira de criar um império sul-americano, ficando D. João a administrar os vastos domínios do Brasil, da África e da Ásia, mas delegando a regência de Portugal. Finalmente, duas motivações populares: era necessário reverter a crise política da colônia, que em parte decorria do sentimento de inferioridade dos brasileiros enquanto moradores de uma colônia, bem como era preciso responder ao sentimento de gratidão à terra e à gente brasileira, que haviam salvado a monarquia portuguesa, hospedando a inteira corte, os altos funcionários, os tribunais superiores e as tão diversas e conhecidas instituições públicas e privadas criadas pelo regente. B) A declaração de que o Brasil é um Estado A Carta de Lei por três vezes nomina o Brasil como estado no sentido técnicojurídico do termo. É verdade que no passado o Brasil, ou parte dele, já havia recebido a Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 361 designação de estado, como foram os casos do Estado do Maranhão e do Estado do Brasil (em 1621), ou do Estado de Maranhão-Piauí (em 1774). Mas nessas anteriores ocasiões não passaram eles de divisões administrativas da colônia, sem autonomia, sem independência da metrópole, sem soberania. Como tal, eram administrados por governadores gerais e, depois, por capitães-mores. Mas o termo “estado” expresso na Carta de Lei assumiu o sentido inteiramente novo, próprio do vocabulário dos juristas publicistas: “O Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência, e denominação de - Reino do Brasil”; “Vossa Alteza Real há por bem elevar este Estado do Brasil á graduação e categoria de Reino”. Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil. O Brasil assumiu a personalidade jurídica de estado perante a comunidade internacional; tornou-se um, dentre os diversos países. Com D. João inaugurou-se a história constitucional brasileira. Muito antes da proclamada Independência por seu filho. São provas deste fato os diversos atos legislativos posteriores, como o Decreto de 18 de fevereiro de 1821, que promete uma Constituição para o Brasil e convoca os procuradores das cidades e vilas em “Junta de Cortes” no Rio de Janeiro; o juramento de D. João VI à Constituição in fieri (Decreto de 24/2/1821); a nova convocação de deputados constituintes que representariam o Brasil nas Cortes (Decreto de 7/3/1821); o inopinado Decreto de 21/4/1821 que mandou observar no Brasil a Constituição Espanhola de 1812 (a nossa verdadeira, mas efêmera, primeira Constituição) e, finalmente, a Convocação da Assembléia Constituinte Brasileira, pelo então regente D. Pedro (Decreto de 3 de junho de 1822). Tivemos assim, antes do Grito do Ipiranga, constituinte e constituição, ambos frutos diretos da Carta de Lei de 1815. Na verdade, como se verá, tivemos duas constituintes e duas constituições no curto período de 1821 e 1822, todas com supedâneo na referida Carta de Lei de 1815. C) A elevação do Estado do Brasil à condição de Reino do Brasil Mais do que reconhecer o Estado do Brasil, a resoluta Carta de Lei elevou-o à categoria de Reino e predicou-o como de igual identidade com o Reino de Portugal e Algarves, com dignidade e preeminência. A equivalência dos reinos era conseqüência lógica da soberania alcançada no art. 1º da referida Carta de Lei. Explicitá-la no art. 2º foi de grande auxílio para os intérpretes da norma, especialmente para os juristas e políticos brasileiros que resistiram com muita técnica (José Bonifácio, o principal deles, será cognominado o Patriarca da Independência justamente pela sua capacidade de neutralizar as tentativas das Cortes Portuguesas de recolonizar o Brasil por meio da constante evocação da soberania do Brasil, consubstanciada na Carta de Lei de 1815). Foi esse, por exemplo, o principal argumento jurídico do célebre Dia do Fico, de 9 de janeiro de 1822. O Brasil não podia mais descer da condição de Reino. As tentativas unilaterais, por parte das Cortes Portuguesas, de rebaixar o Brasil à condição de colônia afrontavam o pacto constitucional, já internacionalmente reconhecido e ulteriormente estabelecido na Carta de 1815. 362 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 O lento processo de confirmação jurídica da Independência, sem ruptura revolucionária, sem golpe e sem traição à dinastia dos Bragança, vai marcar definitivamente a cultura jurídica do então denominado Império do Brasil. Não houve propriamente Guerra pela Independência, ressalvadas as notórias exceções que foram as batalhas no Recôncavo Baiano e as agitações no Pará. Ao contrário do que sucedeu na maioria das pátrias latinas vizinhas, o processo de Independência foi antes uma batalha jurídica do que bélica. D) O estabelecimento de uma união dos dois reinos Este é um dos temas mais polêmicos da Carta de Lei de 1815. No mesmo ato constitucional em que se tornou ocasionalmente regente de dois Estados - regente do Brasil e regente de Portugal – estabeleceu o soberano a União dos dois Estados idênticos. De qual natureza foi essa união? Foi União Pessoal ou União Real? O texto do Decreto não esclarece. Mais tradicional era a União Pessoal, em que o monarca, acidentalmente, representaria mais de um Estado, cada qual com sua soberania. União Real, por sua vez, é aquela que decorre de tratado entre dois Estados que mantém as suas soberanias internas, embora sejam representados externamente por um só monarca. Se a intenção de D. João era a de admitir futuramente dois regentes, um para o Brasil, outro para Portugal, então se tratava de União Pessoal. Se a intenção era a de constituir um pacto constitucional sine die de reciprocidade, mantidas a igualdade e soberania de cada parte, então se tratava de União Real. Qualquer que fosse a natureza, a União haveria de ser de qualquer modo precária, pois poderia ser rompida a qualquer tempo por uma das partes. Nem Portugal, nem o Brasil, pretenderam rompê-la, ao menos no início. Portugal, simplesmente, preferiu por ignorar o seu vigor. Depois da Revolução Liberal do Porto, de 1820, uma vez reunidas as Cortes Constitucionais, produziu copiosa legislação afirmando, contrariamente aos termos da Carta de Lei, a sua preeminência sobre o Brasil. Era preferível ignorá-la, para reconduzir o Brasil à condição de colônia, à rompê-la, para tornar desfeita a União e dar ao Brasil a chance de ter o próprio e exclusivo soberano. Também o Brasil não pretendeu romper a União. Por isso mandou representantes às Cortes Portuguesas. Como conseqüência, o texto constitucional denominado “Bases da Constituição Portuguesa”, votado em Portugal para viger em Portugal, só teve aplicação no Brasil porque o Senado da Câmara do Rio de Janeiro e o regente D. Pedro expressamente o adotaram como lei fundamental para o Brasil. Depois da Constituição Espanhola, essas “Bases da Constituição” constituíram a segunda Constituição vigente no Brasil. Consistia em 37 itens, divididos em duas seções; uma sobre os direitos individuais do cidadão, outra sobre a organização e limites dos poderes políticos do Estado. Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 363 Mas como nem os Portugueses, que menosprezaram os deputados brasileiros que foram mandados à assembléia constituinte em Portugal, respeitaram os direitos conferidos aos brasileiros pelas referidas “Bases da Constituição”, decidiu então o Brasil repudiá-las (ainda que antes juradas), todavia sem romper com a União dos Estados. O rompimento do pacto constitucional de União (rectius ato constitucional, pois decorreu da vontade de uma só pessoa, na dupla condição de regente de dois Reinos), firmado pela Carta de Lei de 1815, somente será unilateralmente decidido pelos brasileiros, por meio de seu regente, com a denominada “Proclamação da Independência”, guardadas as devidas ressalvas terminológicas quanto ao uso do termo independência, que acima aludimos. REFERÊNCIAS ARMITAGE, João. História do Brasil. São Paulo: Edusp-Itatiaia, 1981. AVELLAR, Hélio de Alcântara. História administrativa e econômica do Brasil. MEC, 1970. LEVENE, Ricardo. História da América. Edição brasileira dirigida por Pedro Calmon, volume VIII – Independência e Organização Constitucional, Rio de Janeiro: Jackson [sem data]. LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro, 1945. NOGUEIRA, Octaciano. Constituições Brasileiras: 1824, Vol. I, Senado Federal, 1999. SEGURADO, Milton Duarte. O Direito no Brasil. Edusp, 1973. TRÍPOLI, César. História do Direito Brasileiro, Vol. II, Tomo I. São Paulo: [Revista dos Tribunais], 1947. VALLADÃO, Haroldo. História do Direito especialmente do Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: F. Bastos, 1973. VALLADÃO, Haroldo. Bases Internacionais do Fico. Revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, v.295. VIANNA, Oliveira. Instituições Políticas Brasileiras. São Paulo: José Olympio Editora, 1949. 364 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 Direito e Democracia, v.9, n.2, jul./dez. 2008 365 Normas editoriais I. APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 1. Os artigos devem ser apresentados em disquete, preferencialmente em Windows Word 6.0 ou superior, acompanhados de uma cópia impressa. 2. O texto dos artigos deverá ter de 10 a 20 laudas, em média. 3. Um resumo de seis a dez linhas, em língua inglesa e em língua portuguesa, deverá introduzir o artigo, juntamente com palavras chave indicativas de seu conteúdo. 4. A apresentação do artigo deverá conter: identificação, com título; subtítulo (se houver); nome do(s) autor(es); maior titulação acadêmica ou outra, cargo atual e instituição onde exerce as funções; telefone e endereço; e mail, se for o caso. 5. As citações, referências bibliográficas e notas de rodapé deverão seguir, obrigatoriamente, as normas da ABNT. As citações, no texto, deverão ser feitas em língua portuguesa, reservando se as citações em língua estrangeira para as notas de rodapé, se for o caso. Excepcionalmente, a critério do Conselho Editorial e dos editores, serão aceitos artigos em espanhol ou citações, no texto, nesta língua, por ser ela comum aos países do Mercosul. 6. Artigos em outra língua estrangeira poderão ser aceitos, a juízo do Conselho Editorial e dos editores, se o autor for estrangeiro e sua contribuição de indiscutível valor científico. II. PUBLICAÇÃO 1. Os trabalhos remetidos para publicação serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial ou de outros consultores por este designados, de acordo com as especificidades do tema. 2. O Conselho Editorial não se responsabiliza pela devolução dos originais. 3. Havendo necessidade de alterações quanto ao conteúdo do texto, será sugerido ao autor que as faça, para posterior publicação. Adeqüação lingüística e copidescagem ficam a cargo dos editores, ressalvada a alteração de conteúdo. 4. Os autores, cujos trabalhos forem publicados, receberão dois exemplares da revista. Arquivo em PDF disponível pelo site www.editoradaulbra.com.br 5. Os trabalhos devem ser encaminhados para: Revista Direito e Democracia Universidade Luterana do Brasil Curso de Direito Av. Farroupilha, 8001 Prédio 14, sala 215 92425 900 Canoas/RS Brasil Elaine Harzheim Macedo E mail: [email protected]