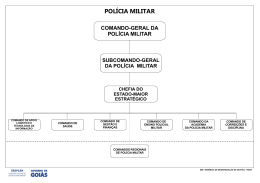

O “25 de Abril” e o Branqueamento da História (II) Instrumentos e modalidades da repressão António Branquinho Pequeno Apresentamos a seguir a 2a parte do artigo “O 25 de Abril e o branqueamento da História”, publicado na Latitudes n°6 (Setembro de 1999). oltemos ao fim da 1a República. O golpe do 28 de Maio de 1926 instaurou, como dissemos, o longo ciclo autoritário e anti-liberal português. A Ditadura Militar, assim instituída, vai dotar-se, paralelamente, dos instrumentos repressivos que lhe assuguram a continuidade. V As polícias da Ditadura É criada, nesse mesmo ano, a Polícia Especial de Informações, que se tornará mais visível sobretudo após o movimento do 3 de Fevereiro de 1927, conhecido pela revolta do Porto. Assiste-se nesse ano à deportação para Angola e Moçambique (o campo de Tarrafal só será criado em 1936) de largas centenas da patriotas, de republicanos e de militantes operários. Uma Polícia Especial logo colocada sob a tutela do Ministério do Interior e que teve como seu primeiro director Morais Sarmento. Convém referir, a este propósito, que posteriormente, na trajectória da Ditadura Militar do Estado Novo, os instrumentos repressivos eram marcadamente especiais, tal como as prisões, nomeadamente a do Tarrafal acima referida, de que falaremos adiante. Muito especiais ainda foram as detenções sem culpa formada, sem mandato nem fiscalização judiciais, bem como, mais tarde, as tenebrosas “medidas de segurança”, que permitiam manter os detidos indefinidamente presos. Até 1933 assiste-se ainda uma certa flutuação das competências e das responsabilidades das diferentes polícias da Ditadura. A LATITUDES n° 9 - septembre 2000 Polícia Internacional é disso exemplo paradigmático: estruturada em 1928, se de início ela não detém funções abertamente políticas, passa a assumi-las em 1931-32, no contexto da repressão do movimento comunista, extinta a Polícia Especial, a das Informações. É porém a partir de 1933 que o Estado Novo vai impor uma nova ordem nos seus dispositivos policiais, ano em que é criada, pelo decreto-lei n° 22.151, a Polícia de Defesa Política e Social, igualmente tutelada pelo Ministério do Interior. É também criado o “Estatuto do Trabalho Nacional”, que vai amordaçar o sindicalismo e o direito à greve. Foi ainda em 1933, pelo decreto-lei n°22.992 de 29 de Agosto, que se procede à fusão da Polícia de Defesa Política e Social com a Polícia Internacional. Estava assim criada a P.V.D.E. (Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado). A fusão das duas polícias numa só era defendida no preâmbulo do decreto nestes termos: “as funções das actuais polícias de defesa política e social e ineternacional são tão estreitamente ligadas à segurança do Estado e da Sociedade, A frigideira, prisao de Tarrafal - desenho de Rogério Amaral 39 “Caça aos pides” nos dias seguintes ao 25 de Abril que não se justifica que a Polícia Internacional não esteja, como a de Defesa Política e Social, directamente subordinada ao Ministério do Interior. É portanto manifesta a conveniência de não só submeter ao mesmo organismo a vigilância de estrangeiros nas fronteiras terrestre e marítima, como também a de dar às duas polícias uma acção de comando único directamente subordinada ao Minsitério do Interior”. De frisar no entanto que à secção internacional competia, para além da vigilância das postos de fronteira, “combater a acção de indivíduos que exercem espionagem no país e efectuar a repressão do comunismo, designadamente no que toca às ligações entre elementos portugueses e agitadores estrangeiros”, para utilizar a terminologia do texto. Assinaram este documento da criação da P.V.D.E. Óscar Carmona, António de Oliveira Salazar, José Caeiro da Mata, Duarte Pacheco e Armindo Monteiro. Estava assim institucionalizada a prevenção e a repressão dos crimes de natureza política e social. Esta polícia dispunha do poder de prender e o da instrução processual, sem qualquer controlo judicial. O mesmo organismo que prendia os cidadãos procedia às diligências que levavam à incriminação. O julgamento limitava-se a ratificar as conclusões policiais, obtidas na base de interrogatórios, com recurso sistemático à cocção e 40 à tortura. A esta polícia política eram ainda atribuídas competências em matéria de censura, violação de correspondência e escutas telefónicas. Três anos depois, em 1936, são criadas a Mocidade Portuguesa e a milícia anti-comunista da Legião, que teve Costa Leite Lumbrales como Presidente da Junta Central. aparelho de Estado e do funcionalismo público, através da selecção política dos quadros. Qualquer admissão num serviço público obrigava a uma prévia informação da polícia política. Com Marcelo Caetano, em 1969, foi extinta a P.I.D.E. Mas tudo continuou igual com a operação cosmética duma nova identidade, a D.G.S. (Direcção Geral de Segurança), outro eufemismo, porquanto “foram transferidos para a Direcção Geral de Segurança, sem dependência de qualquer formalidade, os arrendamentos e todo o material mecânico, veículos, armamento e munições, mobiliário, livros, papéis e escrituração, documentos e demais elementos afectos à P.I.D.E.”, tendo o pessoal desta polícia “igualmente transitado com as mesmas categorias para a Direcção Geral de Segurança, considerando-se para todos os efeitos o tempo de serviço prestado, que será contado em conformidade com a legislação aplicável, sem prejuízo dos seus anteriores direitos e regalias”. Assinaram o decreto Américo Tomás, Marcelo Caetano, Gonçalves Rapazote, Dias Rosa e Silva Cunha. A criação da P.I.D.E. Na continuidade desta trajectória repressiva, surge a 22 de Outubro de 1945 uma outra polícia política, a P.I.D.E. (Polícia Internacional e de Defesa do Estado). A mudança de nome foi um eufemismo terminológico, eliminou-se a expressão de “vigilância”, que poderia ser chocante no contexto democratizante do pós-guerra. A P.I.D.E. manteve e alargou os poderes de prisão e de instrução processual da sua antecessora e acabou por institucionalizar, mais tarde, as “medidas de segurança” atrás referidas (decreto-lei n° 39.739 de Agosto de 1954). Uma polícia discricionária, que praticava prisões arbitrárias e torturas. Na prática, a P.I.D.E. podia condenar qualquer cidadão à prisao perpétua, e vê a sua jurisdição alargada às colonias portuguesas depois de 1954. Longa foi a lista das suas vítimas. A repressão policial alargou-se ao saneamento e à limpeza política do Propaganda e censura Para além da repressão directa exercida pelas successivas polícias privadas do regime, o Estado Novo soube dotar-se de outros instrumentos insidiosos e não menos brutais, num outro registo de intervenção. Refiro-me à institucionalização da Censura, embora já praticada desde Maio de 1926. A partir de 1932, são silenciados todos os periódicos oposicionistas, tanto à equerda como à direita: integralistas, republicanos da esquerda democrática, republicanos da União Liberal, monárquicos, independentes e socialistas. O que significava, paralelamente, a possibilidade de autorizar ou proibir a fundação de novos periódicos. Foi criado também, em Setembro de 1933, o “Secretariado de Propaganda Nacional”, que passará a chamar-se em 1944 “Secretariado Nacional de Informação”, a tutelar LATITUDES n° 9 - septembre 2000 e a controlar todos os meios de comunicação, imprensa, Emissora Nacional e espectáculos, através da concessão de licenças, vistos e do registo de peças, filmes e artistas. Um Secretariado de Propaganda à semelhança dos modelos hitleriano e mussoliniano. Era todo o mundo da Comunicação e das Artes que era atingido na matriz. Nem as sociedades recreativas e os salões de baile escaparam. Era a asfixia cultural do país, sob a capa das grandes certezas identitárias do regime (Deus, Pátria, Autoridade, Família, Trabalho). Será isto também para incluir nos bons serviços prestados por Salazar ao país, para retomar as palavras de José Hermano Saraiva, que parece ter confundido interesse do país com o seu interesse pessoal. Com efeito, enquanto ele, o ex-ministro, à mesa de Marcelo Caetano e na continuidade da Ditadura, comia gostosamente os seus faisões, outros portugueses estavam a ser espancados e brutalizadaos pela Polícia Política, uma experiência que infelizmente também me coube. O ex-ministro tenta branquear-se com o argumento falacioso da distanciação, que consiste em ver a História a frio, à distância, como se as brutalidades do passado e o terrorismo de Estado ou de Nação pudessem, com o tempo, ser suavizados. Argumento duma perversidade histórica, duma perversidade tout court. Também não é de espantar que a intervenção televisiva de José Hermano Saraiva tenha ocorrido em terreno promíscuo, o das emissões de Herman José, ao qual tampouco se soube furtar, antes caucionou, algum tempo antes, a “primeira dama” deste país. impossibilitar o enquadramento das novas gerações de artistas nesses estreitos quadrantes nacionalistas, de idílico bem-estar nacional. Um fundamentalismo nacionalista A política do espírito Mas voltemos à Propaganda Nacional. Foi António Ferro quem encabeçou o projecto da “Política do Espírito”. Nas Artes, obviamente, vai surgir com destaque a figura do escultor-estatuário, ao serviço das comemorações históricas da raça lusitana, e é neste mesmo espírito que deverá ser entendida, anos mais tarde, em 1940, a grande “Exposição do Mundo Português”, em Belém. Um marco importante na ideologia do Estado Novo, em plena guerra, a marcar um duplo centenário, o da fundação da nacionalidade em 1140 e o da Restauração de 1640, que pôs termo ao domínio filipino. Uma Expo a legitimar e a dar credibilidade ao regime através da evocação do passado, a simbolizar a superioridade do Estado Novo, a mostrar Portugal como “uma ilha de paz num mundo em guerra”. É deste período o esforço monumentalista e a mensagem imperial das Obras Públicas: inaugurada a Fonte da Alameda, monumentalizada a Assembleia Nacional (Cristino da Silva), iniciado o Viaduto (mais tarde chamado Duarte Pacheco), iniciados ainda o Aereporto, a Avenida do Aeroporto, a Auto-estrada, os bairros de Alvalade e do Restelo. A abertura democratizante do pós-guerra vai no entanto É sempre bom interrogar a língua, neste caso as terminologias nacionalistas do salazarismo : “União Nacional” era o nome do partido único, como a palavra indica, para unir a Nação, uma União Nacional de certo modo apartidária, onde cabiam todos os credos políticos, na condição de serem compatíveis com o amor à Nação. Um sistema perverso. Uma astúcia ideológica do regime, a de mistificar a Nação, de fazer dela a entidade reguladora em que assentou o autoritarismo do regime. A União Nacional surge como algo aquém e além dos partidos e das facções. Também o “Secretariado da Propaganda” era nacional e igualmente nacional foi o “Estatuto do Trabalho” (nacional). A “Imprensa Nacional” e a “Emissora Nacional” situavam-se nesse mesmo registo. Aliás, era bem conhecido o slogan salazarista “Tudo pela Nação, nada contra a Nação”. Uma ditadura nacionalista, na qual cedem à Nação não só as liberdades como a própria Justiça. Um nacionalismo conservador, ruralista, - contrariamente ao projecto activista de Mussolini -, e que santificava os valores da Família e da Tradição. Uma política de nação que o marcelismo continuou e que se estendia às colónias, traduzida pelo Prisão de Tarrafal (foto de 1936). LATITUDES n° 9 - septembre 2000 41 Elementos da P. I. D. E./D. G. S. abandonam sob prisão a sede do organismo ministro dos Estrangeiros, Franco Nogueira, em Abril de 1969, nos seguintes termos, por ocasião duma declaração à Associação dos Correspondentes Estrangeiros das Nações Unidas: “a política portuguesa em África não é uma política de partido mas sim uma política nacional”. O Tarrafal O campo de deportação do Tarrafal merece uma referência particular. A mistificação começou por ser linguística, terminológica, ao se chamar “Colónia Penal”, em Cabo Verde, a este campo de extermínio. Colonia Penal, de modo a não alarmar, à partida, a opinião. Criado em 1936, para lá passaram a ser transferidos grande número de presos da Metrópole e dos Açores, sobretudo militantes comunistas e anarquistas. Professava o decreto fundador da dita “Colonia Penal” no seu parágrafo 2 (dec. n° 26.539, de 23 de Abril): “O Governo encarregou abalizados técnicos de escolher no Arquipélago de Cabo Verde um local onde a referida colónia pudesse ser instalada nas melhores condições de salubridade e funcionamento”. Uma hipocrisia legislativa O articulado legislativo não podia ser mais cínico, porquanto a realidade era totalmente outra: o 42 local escolhido situava-se, com efeito, na região mais inóspita do Arquipélago, sem água potável. Uma terra que nada produzia, exepto algum milho, quando chovia. Em contrapartida, produzia mosquitos, o império dos anófeles. Situada num pântano da baía do Tarrafal, era a zona mais atingida pelo paludismo de todo o arquipélago. Um cortejo de febres palustres, de crises de bater o queixo. Mais de 90 % do campo estava empaludado, para além das razias provocadas nos detidos pela tuberculose e as anemias. A “biliosa”, uma febre hemoglobinúrica, e a anúria dela decorrente, eram os flagelos particularmente temidos. Urinar ou morrer era a angustiante espectativa, sempre que chegava a notícia de alguém atacado pelo mal. O Tarrafal foi, deste modo, um campo de extermínio dos opositores ao regime, além do mais sem comunicações com o exterior, excepto a ligação com a cidade da Praia, sem linhas de navegação. Eufemística era também a sua suposta dependência do Minsitério da Justiça, porquanto o campo dependia directamente da P.V.D.E., a Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado, antecessora da P.I.D.E. (que só viria a ser criada em 1945), um campo comandado por agentes vindos da António Maria Cardoso. Um campo de deportação directamente dependente duma Polícia Política que primava pela desumanidade dos métodos e o maquiave- lismo dos processos judiciais, que nos fizeram regressar às prepotências, séculos atrás, dum frei António de Sousa, membro do Santo Ofício, cujos inquisidores procediam inclusive contra imperadores, reis e quaisquer outras autoridades seculares. Campo da morte para os adversários políticos do Estado Novo, aos quais era proibido receber a quinina contra as febres enviada da Metrópole pelas famílias. Esmeraldo Pais Prata, o médico, verificava, sem assistência, os efeitos devastadores das febres e da “biliosa”. Um carcereiro diplomado, sempre atento a que os presos “não se fingissem doentes”, coresponsável pela morte de muitos detidos, ao recusar mandar vir da cidade da Praia os garrafões de cloridrato de quinino para combater as febres. Um médico especialista em certidões de óbito, com a tarefa clínica facilitada, dado que o mosquito e o elemento “natural” em que os presos vegetavam se encarregavam de lhes ceifar a vida. A “mitra” era a camarata dos doentes crónicos ou incuráveis, que não tinham mais lugar na pequena enfermaria do campo. O trabalho forçado completava o cenário. A comunicação com o exterior, controlada: as cartas para a família, em Portugal, eram em número limitado, espaçadas, com prazos de envio e escritas a lápis, para que a Censura pudesse apagar o que muito bem entendesse. Os torturados e os mortos Quanto à “Frigideira”, uma lenta câmara de eliminação, dada a ausência da pena de morte legal em Portugal, ela foi prenúncio da “solução final” hitleriana. Consistia num cubo de cimento, 3 metros de largo por 3 metros de comprido, onde o preso era largado, de castigo, num total isolamento, a pão e água, sem janela nem luz interior e de paredes nuas. Cama, não havia, nem tarimba ou enxerga, nem mesmo palha para deitar. Nem papel para os mais elementares cuidados de higiene. Dois baldes, um LATITUDES n° 9 - septembre 2000 para as dejecções, outro com água para beber. Uma porta de ferro e um baço fio de luz coado por uma fresta gradeada, por onde entravam o mosquito e o calor dos trópicos. Mosquiteiro, não havia. Um túmulo vivo, num Portugal de “brandos costumes”. Não basta denunciar este campo de morte do Estado Novo e o terrorismo repressivo que lá imperava. Há que recordar as vítimas, a inscrever na memória colectiva. Passaram pela “Frigideira” Francisco Nascimento Gomes, um condutor de eléctricos do Porto (60 dias de “Frigideira”), a respirar miasmas, para onde foi atirado depois de espancado à paulada. Após a saída da “Frigideira” sobreviveu apenas três meses. Por lá passaram ainda Manuel Francisco Candeias (30 dias), Custódio Rodrigues (65 dias), Gabriel Pedro (135 dias), Augusto Alves Macedo (70 dias), José Martins Leitão (32 dias), Dr. Alberto de Araújo (32 dias), Dr. Ferreira da Costa (9 dias). O Estado Novo decidiu não criar um cemitério no próprio campo, mas fora dele, de modo a que os mortos ficassem diluídos no anonimato das outras campas da vila. Seguem-se os nomes dos 30 mortos do cemitério do Tarrafal, de 1937 a 1945, para informação de muitos, para avivar a memória de outros: Pedro Matos Filipe, António Francisco Pereira, Rafael Tobias da Silva, Francisco Dias Quintas, António Costa, Cândido Alves Barjas, Abílio Augusto Belchior, Francisco Nascimento Esteves, Arnaldo Simões Januário, Alfredo Caldeira, Fernando Alcobia, Jaime de Sousa, Albino Coelho, Mário Castelhano, Jacinto Melo Faria Vilaça, Casimiro Ferreira, A. Oliveira e Carvalho Silva, António Guedes de Oliveira e Silva, Ernesto José Ribeiro, João Lopes Diniz, Henrique Val Domingues, Bento Gonçalves, Damásio Martins Pereira, António Jesus Branco, Paulo José Dias, Joaquim Montes, José Manuel Alves Reis, Francisco Nascimento Gomes, Edmundo Gonçalves e Manuel Augusto da Costa.Alfredo Caldeira, Fernando Alcobia (morto com 24 anos) e LATITUDES n° 9 - septembre 2000 Rafael Tobias da Silva morreram depois de há muito terem cumprido a pena a que tinham sido condenados. Alfredo Caldeira terminara o tempo de prisão quatro anos antes da sua morte. Esteve preso durante seis anos. Tinha sido condenado a dois anos. Bento Gonçalves, operário arsenalista, autodidacta, que fora SecretárioGeral do Partido Comunista Português, morreu com a biliosa. Uma morte particularmente sentida no campo e não apenas entre os comunistas, dadas as suas qualidades e o seu espírito generoso. Respeitado inclusive por alguns carcereiros, lá ficou também no cemitério da Achada Grande. Em fins de 1943, encontravamse internados no Tarrafal, entre outros, sem julgamento ou qualquer condenação, 27 detidos com mais de seis anos de prisão, para além de dezenas de presos preventivos ou sem culpa formada, a aguardar julgamento. Um campo, em suma, onde foram internados todos aqueles que o Governo decidiu deter, bem como os condenandos a penas correccionais pelo Tribunal Militar Especial, criado pela Ditadura. O campo de Tarrafal foi fechado em 1947, na sequência dos protestos e no contexto da Libertação e do fim da Guerra contra o nazismo e o fascismo. No contexto também da criação, em Portugal, do M.U.D. (Movimento de Unidade Democrática). Reabriu com o início da luta de libertação nacional nas colónias portuguesas, para lá serem enviados os militantes africanos. Demos os nomes das vítimas, aqui deixo também os nomes dos directamente responsáveis pela criação do campo, no Governo da Ditadura, para que fiquem de igual modo gravados na memória colectiva: António Óscar de Fragoso Carmona, António de Oliveira Salazar, Mário Pais de Sousa, Manuel Rodrigues Júnior, Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa, Manuel Ortiz de Betencourt, Armindo Rodrigues Monteiro, Joaquim José de Andrade e Silva Abranches, Francisco José Vieira Machado, António Faria Carneiro Pacheco, Pedro Teotónio Pereira e Rafael da Silva Nunes Duque. Cumpre, mais uma vez, perguntar se, entre os bons serviços que Salazar prestou ao país, nos dizeres de José Hermano Saraiva, se inclui também a criação do campo de concentração do Tarrafal, que Salazar assinou em 1936. A questão fica posta ao ilustre historiador Cela de isolamento em Caxias 43

Download