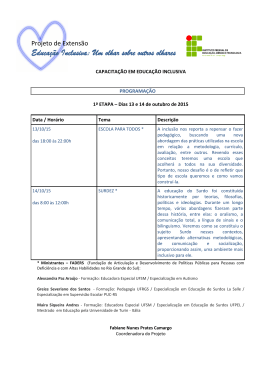

______________________________________________________________________________________ Artigo Original Curso de Letras Português-Espanhol ESCOLA INCLUSIVA E ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS NO DISTRITO FEDERAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ESCUELA INCLUSIVA Y ESCUELA BILINGÜE PARA SORDOS EN EL DISTRITO FEDERAL: UNA ANALISE COMPARATIVA Simone Araujo Dutra¹, Aline Camilla Romão Mesquita² 1 Aluna do Curso de Letras e Espanhol 2 Professora Mestre do Curso de Letras ______________________________________________________________________________________ Resumo: Este artigo analisa os métodos de ensino de português adotados em duas instituições do Distrito Federal: escola inclusiva e escola bilíngue para surdos. A pesquisa parte do contexto histórico da educação de surdos, relatando a caminhada dos surdos brasileiros, por um método de ensino que valorize a sua primeira língua, a Libras. Tomando por base estudos linguísticos na área, considera-se que a Libras, bem como as demais línguas de sinais, não são sistemas de comunicação limitados, mas línguas completas, cuja aquisição ocorre de forma natural, como as línguas orais (cf. Chomsky, (1986, 1995) apud Quadros e Schmiedt, (2006). Neste sentido, o artigo defende o bilinguismo (em oposição ao oralismo e à comunicação total) que considera a Libras como primeira língua e o portuguêsescrito como segunda língua dos surdos brasileiros. Analisa-se, assim, a escola inclusiva e a escola bilíngue para verificar a forma como está sendo ofertado o ensino de português ao surdo. Constata-se que ambas as instituições consideram o português como a sua a segunda língua. A metodologia de ensino, no entanto, é distinta, pois apenas a escola bilíngue apresenta método e material adequado para o ensino de L 2. Além disso, observa-se mais autonomia dos alunos na escola bilíngue, uma vez que a cultura surda, nessa instituição, é mais presente. Palavras-chave: Educação inclusiva; Bilinguismo; Surdo; Libras. Abstract: Este artículo analiza los métodos de enseñanza de portugués adoptados en dos instituciones: escuela inclusiva y escuela bilingüe del Distrito Federal para los sordos. Para llevar a cabo el estudio se hizo un levantamiento del contexto histórico de la educación de sordos y luego se relata la caminata y lucha de ellos en busca de una enseñanza que valorice su primera lengua – Libras. Con base en los estudios lingüísticos del área se considera que ella como las demás lenguas de señas, no son sistemas de comunicación limitados sino lenguas completas porque su adquisición ocurre de forma natural, como las lenguas orales (cf. (cf. Chomsky, (1986, 1995) apud Quadros e Schmiedt, (2006). Por estas razones, se llegó a la conclusión de que Libras es la primera y el portugués la segunda lengua para los sordos tal como se considera en las instituciones investigadas. Sin embargo, cabe resaltar que sólo la escuela bilingüe usa material y método adecuados para realizar el proceso de enseñanza y logra la autonomía de los alumnos con respecto al aprendizaje ya que la cultura sorda está presente en la institución. Palabras - llaves: Educación inclusiva; Bilingüismo; Sordo; Libras. Contato: [email protected] 1 INTRODUÇÃO Este artigo aborda questões referentes à educação dos surdos, especificamente no processo de ensino da Língua Portuguesa (LP) escrita, e tem como objetivo comparar as aulas de LP ministradas em duas instituições de ensino da rede oficial do Distrito Federal: escola inclusiva regular e escola bilíngue. A análise tem o intuito de verificar como são ministradas as aulas dessa disciplina, isto é, a LP aos alunos surdos. O trabalho contempla, também, alguns aspectos da luta da comunidade surda, localizada no Distrito Federal, especialmente no processo de construção do modelo de ensino bilíngue, em que o aluno tem a oportunidade de aprender todas as disciplinas com o uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o Português-escrito como a segunda língua de instrução e comunicação na escola. Esta discente, durante o período de graduação, especialmente a partir do ano de 2012, teve a oportunidade de acompanhar de perto algumas audiências públicas nas quais pais, alunos surdos, professores e entidades representativas da comunidade surda em geral reivindicavam aos entes constituídos a criação e a implantação da Escola Bilíngue para atender aos alunos surdos. Nesse período, foi possível perceber a insatisfação dos surdos e de muitos educadores com o modelo de educação (escola regular inclusiva) oferecido a esse público. Frente a esta percepção, surgiu o anseio de pesquisar e apresentar os resultados de como é ministrado o ensino de LP escrita a esses alunos, 1 bem como da metodologia de ensino aplicada pelas duas escolas selecionadas. Em ambas as instituições, foram realizadas pesquisas in loco com o propósito de constatar a realidade vivida pelos estudantes surdos inseridos em turmas de ensino inclusivo, bem como aqueles que se encontram vivenciando a realidade do bilinguismo na primeira escola bilíngue de Libras e Português-escrito, criada no Distrito Federal-DF, em meados do ano de 2012. Este trabalho está organizado em quatro seções. Na seção 2 será desenvolvido o referencial teórico deste trabalho, que está assim dividido: na subseção 2.1, será relatada a luta da comunidade surda do DF pela institucionalização da escola bilíngue, juntamente com um breve histórico da educação dos surdos no Brasil; a subseção 2.2 abordará as características linguísticas da Língua de Sinais; e a 2.3 abordará as metodologias de ensino para os surdos. A seção 3 é dedicada à análise da observação nas escolas. Na subseção 3.1, é descrita a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa; na subseção 3.2, serão indicados os resultados obtidos na pesquisa e será realizada a análise. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho. 2 REFERENCIAL TEÓRICO Nesta seção, será desenvolvido o referencial teórico deste trabalho, que norteará a análise dos dados realizada na seção 3. 2.1. O CAMINHO DO SURDO ATÉ A ESCOLABILÍNGUE Nesta seção, faz-se um breve relato das lutas, derrotas e conquistas dos surdos, desde tempos longínquos, em que eles iniciaram a busca e a defesa de seus direitos linguísticos. Conforme relatado pelas autoras Quadros e Massutti (2007), os surdos brasileiros, especialmente as suas entidades representativas, ao longo da história, sempre buscaram manter contatos com seus pares, por meio de eventos festivos, encontros nacionais e regionais, com vistas a manter viva e ativa a sua língua materna e a cultura surda, haja vista que o sistema educacional, social e cultural dos ouvintes sempre negou a Língua de Sinais (LS) e a cultura surda. Segundo relatos das pesquisadoras Quadros e Massutti (2007), oficialmente o Estado brasileiro dá início ao sistema de ensino formal dos surdos somente após a inauguração do Instituto Nacional dos Surdos Mudos, em 1857. O acesso destes ao ensino, até então, era mínimo, e dependia das condições econômicas e sociais de poucas famílias que tinham recursos para aplicar na formação de seus membros. Não se tem registro de censo desse período, porém é aceitável que quase a totalidade daqueles surdos não tiveram acesso à escola regular. Desde a implantação do Instituto Nacional de Educação de Surdos Mudos - INES, essa situação começou a se modificar, embora o acesso, a oferta e a quantidade de vagas não suprissem a demanda desse público. Esse cenário permaneceu praticamente inalterado até o final da década de 1920. Os surdos nascidos a partir de 1930, tiveram apenas duas instituições que lhes ofertavam o ensino: INES e Instituto Santa Tereza, ambos com sede no Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. A partir dos anos de 1950, outras instituições iniciaram a oferta de educação especial àqueles que apresentavam algum tipo de deficiência (o surdo foi tratado como deficiente intelectual nesse período), e algumas escolas para ouvintes ofereciam ensino aos surdos, utilizando o método oralista (que é uma metodologia de ensino que privilegia a língua oral em detrimento da língua de sinais). Assim, se essa geração, por um lado, teve o acesso ao ensino formal, ao mesmo tempo, teve a negação de sua língua materna, que é a Libras (Língua de Sinais dos surdos brasileiros). Nas décadas seguintes, o acesso ao ensino dos surdos foi aumentando gradativamente, mas o método permaneceu o mesmo, negando o uso da LS no processo de ensino-aprendizagem. Nos anos 1980 a 1990, muitas associações de surdos se mobilizaram e, nesse processo sociopolítico, conseguiram, junto a algumas entidades educacionais, vagas em classes especiais para os surdos. Esse processo culminou com significativas mudanças sociais e em legislações nas esferas públicas, especialmente com o advento da Lei 10.436/2002, que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais (Libras ou LSB) como a língua dos surdos brasileiros. Esta lei foi regulamentada pelo Decreto 5.626/2005, que não só torna oficial a Libras, mas também reforça a necessidade de habilitar os docentes. Quadros e Massutti (2007, p. 3) relatam a relevância da implantação da supracitada legislação: [...] que apresenta ações para aplicar às políticas linguísticas e educacionais com vistas a preservar e disseminar a Língua Brasileira de Sinais. [...] Isto determina, por exemplo, a realização, em um período de até dez anos, de exames de Proficiência em Língua de Sinais e de interpretação, bem como firma o compromisso para que sejam desenvolvidos programas de formação de professores de Libras e de intérpretes em diferentes níveis de escolaridade. Antes mesmo da instituição desses dois principais marcos legais, havia várias instituições públicas e privadas brasileiras que já utilizavam a língua de sinais no processo de ensino. Contudo, somente após a oficialização da Libras, ocorreu o 2 reforço no processo de Educação Inclusiva, simbolizando mais uma importante conquista da comunidade surda. A Educação Inclusiva consiste em juntar alunos ouvintes com surdos em um mesmo ambiente educacional, no qual é ministrado o mesmo conteúdo pedagógico aos dois segmentos de estudantes. Por cerca de vinte e dois anos, esse foi e é o modelo que o Estado e a sociedade brasileiros formataram e disponibilizaram na oferta de educação aos surdos. Mesmo com o uso oficial da Libras pela escola inclusiva, nesse período, ficou evidenciada a supremacia da Língua Oral-auditiva – LO, pois se sobressaia à LS. Nesse contexto, apesar de usar o método bilíngue, em que a LS é considerada a primeira língua do surdo, a língua majoritária da escola inclusiva é a língua oral, haja vista que as aulas de todas as disciplinas eram ministradas nessa língua. Dessa forma, nesse período, ocorreram várias discussões e estudos nos meios acadêmicos, sociais, nas entidades representativas dos surdos, por pais, professores, e, principalmente, pelos próprios surdos, pois todos questionaram e buscaram alternativas para modificar a metodologia de Educação Inclusiva. Muitos chegaram à conclusão de que deveria ser implantada a escola bilíngue, que apresenta a Libras como primeira língua (L1) / língua materna (LM) e a Língua portuguesa (LP) como a segunda língua (L2) de instrução em todo o processo educacional e de comunicação nas escolas. Assim, no Distrito Federal, iniciara-se discussões a fim de estabelecer as diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação bilíngue para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito distrital. Desse movimento sociopolítico, em especial, foi promulgada a Lei Distrital nº 5.016, de 11 de janeiro de 2013, ainda carente de regulamentação, e que proporcionou a origem da primeira Escola Bilíngue Libras e Português-escrito de Taguatinga – DF, conforme a Portaria nº 171, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 02 de julho de 2013, que transformou o espaço da Escola Classe 21 de Taguatinga em Escola Bilíngue. Paralelamente, desde o ano de 2010, a comunidade surda brasileira vem se mobilizando com fulcro e objetivo para lhes garantir e ampliar os direitos de ensino público de qualidade. Esse movimento, nacional e localmente, se organizou e buscou discutir suas ideias com representantes do Ministério da Educação – MEC e com os parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional. Essa participação culminou com o Projeto de Lei – PL 8035/2010, o qual apresentava a necessidade de garantir, no Plano Nacional de Educação (PNE), espaço reservado aos surdos brasileiros. Depois dessa longa caminhada de quase quatro anos, finalmente, em seção conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado da República, foi aprovado, em 3 de junho de 2014, o PNE e os surdos conseguiram garantir seus direitos. Em 25 de junho de 2014, com a sanção da Presidente da República, foi assinada a Lei 13.005, que garante aos surdos brasileiros, dentre outros direitos, a educação bilíngue: Libras como L1 e Português escrito como L2. Esse modelo de escola deve ser implantado em todo o território nacional, de acordo com a Meta 4, Estratégia 4.7 do PNE. 2.2 LÍNGUAS DE SINAIS – CARACTERÍSTICAS LINGUÍSTICAS Para entender a relevância e a ânsia da busca da comunidade surda por um ensino que aceite e respeite as Línguas de Sinais, é necessário esclarecer que as LS não são sistemas de comunicação simplificados, mas sim, línguas naturais. A Língua Oral-auditiva – LO (como o português, o inglês, o espanhol) é a língua materna do ouvinte, bem como a língua materna do surdo é a Língua de Sinais – LS (como a Libras, a ASL –Língua de Sinais Americana, LSM – Língua de Sinais Mexicana). Ambas são adquiridas naturalmente. Quadros e Schmiedt (2006) afirmam que a LS é a língua natural do surdo e não um problema patológico, como muitos entendem. Esta, assim como a LO, é uma língua completa, isto é, ambas possuem gramáticas próprias com fonética, morfologia, sintaxe, semântica. Partindo desse pressuposto, segundo Quadros (2006), elas compartilham as características específicas das línguas, com possibilidade e potencialidades de produzir uma infinidade de mensagens com independência de estímulos, o que permite vasta criatividade linguística com função comunicativa social e cognitiva e inúmeras possibilidades de uso na expressão do pensamento; com arbitrariedade entre significante e significado. Assim, a aquisição das línguas se dá na mesma forma, se houver o input adequado. De acordo com a teoria inatista de Chomsky, (1986; 1995) apud Quadros e Schmidit (2006), todo ser humano já nasce com um dispositivo responsável pelo desenvolvimento da linguagem, chamado pelo pesquisador de Gramática Universal – GU. Esse dispositivo possibilita ao homem construir inúmeras estruturas gramaticais, mesmo aquelas pessoas que nunca tiveram acesso à educação formal. Chomsky se opõe à teoria behaviorista no sentindo de que a criança só aprende a falar por meio de estímulo - resposta. Ele defende que toda criança é capaz de desenvolver sentenças gramaticais de forma natural, devido à GU. Logo, o surdo também possui uma GU que pode se desenvolver em sua língua materna – a LS, pois, para que uma criança desenvolva sua língua materna, basta ter o input compreensível, que são as amostras de língua que serão processadas pela 3 GU. Aos surdos, para que ocorra a aquisição, o input deve ser visual-espacial, ou seja, o surdo deve ter acesso a uma língua de sinais para adquiri-la como língua materna. Conforme Mesquita (2008, p.3): [...] A criança surda, assim como qualquer outra criança, também adquire uma língua. No entanto, devido às suas condições físicas, o input que deve ser oferecido a ela, para que aquisição da L1 aconteça, precisa ser veiculado na modalidade visual-espacial. Não é possível que um surdo adquira uma língua oral (LO) como L1, apoiando-se exclusivamente no canal oral-auditivo. Destarte, o processo de aquisição da língua pelos surdos ocorre da mesma forma que a língua oral do ouvinte. No caso deste, a criança inicia a aquisição com o balbucio de fonemas, e, depois, com a pronúncia de palavras soltas. Com a criança surda, o processo é o mesmo do ouvinte, porém, o balbucio se dá por meio dos movimentos das mãos e depois se desenvolverá no próprio sinal. Como é uma língua espacial visual, as expressões faciais, a direção do olhar, a postura corporal são ferramentas fundamentais nesse processo de aquisição linguística. Os exemplos desse balbucio do surdo são: o indicativo de negativo ou positivo, utilizando o dedo polegar, que corresponde às unidades mínimas fonológicas da LS (Quadros, 1997 apud Mesquita, 2008). De acordo com Quadros (2006), se o acesso e contato da criança com a LS ocorrer mais cedo, por volta dos dois anos de idade, isso permite que ela adquira a LS de forma natural, como no caso dos ouvintes, e na mesma idade. Dessa forma, o surdo poderá desenvolver todo potencial linguístico. 2.3 METODOLOGIAS DE ENSINO Desde o início do processo de educação de surdos no Brasil, em meados do século XIX, privilegiou-se o oralismo como método de ensinoaprendizagem. Depois, na década de 1970, esse método foi gradualmente substituído por outro método denominado Comunicação Total. Nesta atual década, em especial, o método bilinguismo vem ganhando e ocupando espaços nas escolas que atendem os surdos. Ao longo da história, ocorreram inúmeros debates e estudos de especialistas na área de educação. Um dos principais marcos ocorreu durante o Congresso de Milão, na Itália, em 1880. 1Segundo Quadros e Perlin (2007), Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, era surdo. Este, quando criança, era tido como um mau aluno e terminou abandonando a escola. Posteriormente foi alfabetizado em casa pela sua mãe. Segundo relatado pelas autoras, praticamente não Aquele evento representou o contundente caminhar do surdo em relação à sua educação, pois contou com participação de elevado corpo docente de várias nações, representando ideias e culturas de diversas instituições que ofereciam educação aos surdos. Esperava-se, ao final dos trabalhos, a definição de proposta auspiciosa que revolucionaria o ensino aos surdos. Contudo, o que ocorreu, na práxis, foi a continuidade do processo de ensino oral-auditivo e a supressão total da LS – prática que caracteriza o método do oralismo. Conforme Capovilla (2000), ficou determinada, no congresso de Milão, a proibição do uso da LS nas instituições educacionais e a sua retirada dos currículos escolares. Também foi definido que todos os professores surdos deixassem as salas de aula e os surdos foram proibidos de fazer uso da comunicação utilizando sua língua materna, pois a LS era vista como uma ameaça à LO. Esse contexto permaneceu basicamente inalterado até por volta da década de 1940. Nesse período, os surdos sofreram várias imposições linguísticas, decorrentes de decisões tomadas no Congresso. Capovilla (2000, p. 101) afirma que: A partir do congresso de Milão em 1880, o método oralista tornou-se dominante [...]. Em consequência, a educação do surdo reduziu-se ao ensino da oralização, os professores surdos foram expulsos, a língua de sinais foi banida e a comunidade surda foi excluída da política das instituições de ensino, por ser considerado um perigo para o desenvolvimento da linguagem oral. Vários estudos demonstram que os resultados, após o congresso de Milão até nos dias atuais, ainda dividem opiniões referentes à veracidade e/ou à eficácia da LS, haja vista que muitas instituições escolares que não aceitaram a LS como língua materna do surdo tendem a recorrer ao método oralista. A vertente desse método é o uso de recursos orais-auditivos, ainda adotado em diversas escolas no Brasil. De acordo com a educadora Felipe (2007), muitos surdos foram excluídos por não possuírem a habilidade da fala, uma vez que, para os ouvintes, a fala está diretamente ligada ao intelecto, isto é, uma pessoa que não fala não se desenvolve cognitivamente. Essa constatação demonstra uma ideia preconcebida de que o indivíduo que não escuta tende a não progredir no processo de aquisição de conhecimento. Não existe nada cientificamente que comprove essa constatação, pelo contrário, diversas pesquisas apontam que o fato de uma pessoa ser surda não a impede de se desenvolver intelectualmente1, pois o que geralmente há registro histórico que fale que esse grande gênio da humanidade era surdo, assim como tantos outros famosos, como o Príncipe Gastão de 4 falta ao surdo é oportunidade de comunicação e expressão por meio da LS. Diante disso, Salles et al. (2004, p. 56) apresentam o resultado de uma pesquisa em relação ao método oralismo: No Brasil, é constatado que a grande maioria dos surdos submetidos ao processo de oralização não fala bem, não faz leitura labial, nem tampouco participa com naturalidade da interação verbal, pois há uma discrepância entre os objetivos do método oral e os ganhos reais da maioria dos surdos. Apenas uma pequena parcela da totalidade de surdos apresenta habilidade de expressão e recepção verbal razoável. Os profissionais e a comunidade surda reconhecem as defasagens escolares, que impedem que o surdo adulto participe do mercado de trabalho. Durante o auge do método oralista, a Língua de Sinais era veementemente proibida nas escolas. Essa imposição pela comunidade ouvinte, segundo a autora, não teve um saldo positivo no que se refere à educação, uma vez que muitos daqueles oralizados não possuíam a habilidade comunicativa, isto é, não tinham a capacidade de compreender o que lhes era ensinado. Depois de aproximadamente um século de aplicação do método oralista, percebeu-se que este, paulatinamente, foi perdendo forças no processo de educação de surdos. Assim, por volta do fim dos anos sessenta e início da década seguinte, surge, na Dinamarca, um novo método conhecido como Comunicação Total. Este surge como advento para a comunidade surda, tendo em vista que essa nova metodologia representava o retorno da LS, com a sustentação da LO, uma vez que ambas eram utilizadas simultaneamente e os sinais deveriam seguir as palavras orais. Capovilla (2000, p.7) afirma que “sua característica mais importante é que neles a ordem de produção dos sinais sempre segue a ordem da produção de palavras da língua falada, que é produzida simultaneamente”. O objetivo da Comunicação Total era ajudar na produção oral e escrita dos alunos surdos, pois, desde que foi implantado o oralismo, notou-se uma queda no desenvolvimento cognitivo desses alunos. Os sinais seriam utilizados para dar um suporte na LO, possibilitando, assim, uma melhor com preensão das aulas. Assim, o método da comunicação total permitia ao professor ministrar a aula oral e, simultaneamente, fazer os sinais. A Comunicação Total, apesar de ter sido um avanço na educação dos surdos, não atingiu seu objetivo. Segundo Capovilla (2000), a simultaneidade da fala e sinais, na prática, é basicamente impossível. Basta fazer uma análise comparativa entre uma gramática oral e uma de sinais para perceber que são totalmente distintas. A queda da Comunicação Total se deu por volta do final da década de setenta, quando alguns pesquisadores do Centro de Comunicação Total de Copenhague desenvolveram uma pesquisa na qual foram gravadas aulas e os alunos interagindo como os colegas na hora dos intervalos. Ao final da pesquisa, ao omitir os sons das vozes dos professores, constataram que, na verdade, a fala não condizia com os sinais, isto é, os sinais não faziam o menor sentido, ao passo que os sinais produzidos entre os alunos eram perfeitamente compreensíveis do ponto de vista gramatical. Devido a essa queda, a Língua de Sinais começou a ganhar espaço e até mesmo a ser aceita pela comunidade mundial. Alguns desses conceitos e metodologias chegaram ao Brasil anos depois e, novamente, a sociedade e, principalmente, a comunidade surda brasileira, juntamente com várias entidades que lhes representam, se mobilizaram para instituir outra forma de oferecer aos surdos um modelo de educação que respeitasse as LS e a cultura surda. Nasce desses processos o modelo bilinguismo: Libras como a primeira língua (L1) e o português escrito como a segunda língua (L2). A principal característica do bilinguismo é o respeito à Libras, que é a L1 do surdo. O português é considerado a segunda língua e deve ser ensinado de forma diferenciada, com metodologia de ensino de L2. Para isso, é preciso material pedagógico adequado que, no caso dos surdos, deve ser visual. É importante ressaltar que o enfoque educacional do surdo durante o século XX era tão somente o oralista (em que se defendia a unificação cultural), pois havia a compreensão de que tudo que fosse diferente remetia à ideia de defeituoso e fraco. Daí, a imposição do oralismo e a negação não somente da LS, como também da própria cultura surda. Assim, o surdo foi ficando cada vez mais no anonimato e sem participação social e política. De acordo com Capovilla (2000), os surdos eram vistos somente como deficientes e não como sujeitos que têm cultura própria. A negação da cultura surda por parte da comunidade ouvinte se assemelha ao processo de colonização das Américas, especialmente no Brasil, isto é, os colonizadores não foram capazes de compreender e de respeitar as culturas já existentes no vasto território desconhecido por eles, entendendo que as comunidades nativas não tinham culturas por serem simplesmente diferentes deles. Quadros e Perlin (2007, p. 30) dizem que: “O povo surdo tem a cultura surda, que é representada pelo seu mundo visual. No entanto, Orléans, marido da segunda filha de D. Pedro II. Isso reforça a assertiva de que o fato de um indivíduo não ouvir não o torna menos capaz intelectualmente. 5 a sociedade em geral não a conhece e por isso nada deve ser dito sobre ela. Para representação social precisamos nos submeter à cultura do [...] colonizador, neste caso a cultura ouvinte [...]”. Para Silva (2005), apud Quadros e Perlin (2007, p. 31): [...] a identidade e a diferença estão estreitamente conectadas aos sistemas de significação no qual é um significado cultural e socialmente atribuído. A identidade e a diferença estão estreitamente condicionadas à representação, que dá o poder de definir e determinálas: “(...) é por isto que a representação ocupava lugar tão central na teorização contemporânea sobre identidade e nos movimentos sociais à identidade”. Atualmente ainda há muitas críticas sobre a assertiva que os surdos possuem uma cultura própria. Os surdos tendem a conviver com duas línguas e com duas culturas simultaneamente, isto é, a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais e a língua oral portuguesa, em um mesmo contexto e modos da cultura dos ouvintes, pois a comunicação oral da língua portuguesa é perceptível ao surdo principalmente por meio de vibrações sonoras e visuais. Desta forma o “mundo” dos surdos e o “mundo” dos ouvintes são dois “mundos” distintos no que se refere a essa percepção. A representação dessas diferenças consta encenada no quadro abaixo: Representação social Representação de povo surdo Deficiente “Ser surdo” A surdez é deficiência na audição e na fala Ser surdo é uma experiência visual A educação dos surdos deve ter um caráter clínico-terapêutico e de reabilitação A educação dos surdos deve ter respeito pela diferença linguística cultural Surdos são categorizados em graus de audição: leves, moderados, severos e profundos As identidades surdas são múltiplas e multifacetadas A língua de sinais é prejudicial aos surdos A língua de sinais é a manifestação da diferença linguística relativa aos povos surdos. Fonte: Silva 2005, apud Quadros e Perlin (2007, p.32). Para os ouvintes, o surdo é deficiente e para a cultura surda, ele é somente surdo, isso remete ao amálgama social e pode, de certa forma, justificar tantos erros que foram e continuam sendo cometidos no processo educacional dos surdos. Entende-se que as decisões tomadas no congresso de Milão poderiam ter sido norteadas a partir desse entendimento, pois o objetivo do método oralista tinha(tem) como propósito fazer do surdo um sujeito oralizado, entendendo que a surdez era vista como deficiência que precisava ser tratada e corrigida. A caminhada na busca de perguntas e respostas às questões de natureza educacional dos surdos tem várias vertentes que foram e serão estudadas pelos especialistas. Algumas delas serão abordadas a seguir. 3. ANÁLISE DOS DADOS Nesta seção, será descrita a metodologia adotada nessa pesquisa, bem como serão feitos os relatos e discussões das observações em sala de aula das duas instituições: Escola Inclusiva e Escola Bilíngue. A partir da dicotomia escola inclusiva e escola bilíngue, pretende-se analisar alguns dos aspectos visualizados na relação professoraluno, aluno surdo e aluno ouvinte; além de tecer considerações sobre aspectos gerais dessas escolas e formas e métodos de ensino aos alunos surdos. Pretende-se, portanto, embasar as observações e percepções vivenciadas em classe, apoiando nas metodologias e conceitos dos autores selecionados neste artigo, com vistas à correspondência de paralelismo dos dois métodos de ensinos observados. 3.1 PERCURSO TEÓRICO - METODOLÓGICO Esta pesquisa fundamenta-se em base teórica nos aportes dos pesquisadores e educadores: i) Capovilla (2000), que aborda a proibição do uso da língua de sinas nas instituições educacionais e a sua retirada dos currículos escolares, tendo como consequência o método oralista e a comunicação total na educação para surdos; ii) Salles et al. (2004), que consideram que o bilinguismo, isto é, as duas línguas, Libras e Português escrito, são fundamentais ao desenvolvimento pleno do surdo; iii) Quadros e Schmiedt (2006), que tratam dos conceitos de linguagem e língua, abordando a importância de uma política linguística no âmbito educacional, tendo em vista a pertinência do ensino da Língua Portuguesa escrita ao aluno surdo, como sua segunda língua nacional; iv) Felipe (2007), que ressalta os aspectos da cultura ou identidade surda; v) Quadros e Massutti (2007), que relatam a caminhada dos surdos brasileiros em busca de seus direitos; e, vi) Lakatos e Marconi (2003,p.106), aproximando-se de seus estudos comparativos, seguindo a afirmação das autoras 6 de que “O método comparativo é usado tanto para comparações de grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, quanto entre as sociedades de iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento”. A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A primeira está localizada na Regional Administrativa de Samambaia, e oferece a educação inclusiva, com a presença de intérpretes em cada sala de aula, excetuando-se as aulas de LP, que são ministradas em Libras e em ambiente à parte. Essa instituição conta com quatro pequenas salas de recursos para atender ao público surdo, sendo uma de uso exclusivo às atividades da LP. Por serem esses espaços diminutos, nem sempre é possível organizar as carteiras em semicírculos, o que causa certas dificuldades de interação entre a docente e os discentes. Nessa escola, foram observadas três turmas, sexto, sétimo e nono ano do Ensino Fundamental, cujos alunos têm faixa etária entre doze e trinta e três anos, e os surdos são minoria. Não se localizou sinalizações e outros recursos de comunicação visual como quesito de acessibilidade aos surdos. Pela ausência desses, os alunos surdos, na hora dos intervalos, permaneciam sempre juntos ao lado da porta da sala onde teriam a próxima aula, e isso remete à ideia de que fazem isso com receio de se atrasarem. Foi aplicado questionário a uma professora e o modelo deste se encontra no Anexo 1. A segunda instituição pesquisada, localizada na Região Administrativa de Taguatinga, oferece educação bilíngue em todas as disciplinas do Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. Foram observadas aulas das turmas, sexto, sétimo e nono ano; a faixa etária dos alunos varia entre doze e vinte oito anos. Nessa escola, todos os docentes são proficientes em Libras e, em razão disso, é dispensada a pessoa do intérprete nas aulas. A LP escrita é ensinada como segunda língua de instrução e comunicação. Todas as salas são adaptadas e estão em conformidade com o Manual de Apoio a Prática (Micaelo et. al., 2009, p.20), uma vez que “as escolas bilíngues para surdos devem oferecer todos os meios de acessibilidades que os possibilitem uma plena autonomia com segurança, tais como, alarmes luminosos com cores diferenciadas em todos os espaços da escola”. As salas de aulas são pequenas, bem iluminadas e com boa ventilação. As carteiras são organizadas em semicírculos, facilitando a interação entre os aprendizes e os mestres. A escola disponibiliza recursos tecnológicos aos professores, como sinal de Internet e Datashow, o que auxilia o professor para esclarecer alguma dificuldade exposta pelos alunos (principalmente nas associações entre o significante ao significado de novos vocabulários, visto que existem termos que o surdo só consegue compreender o significado quando este vem associado a uma imagem). Também foi constatada a existência de dispositivo de sinalização visual para informar aos alunos o início e o fim das aulas e os intervalos. O mesmo questionário (Anexo 1) também foi aplicado à professora de LP. 3.2 RELATO E DISCUSSÃO DAS OBSERVAÇÕES O questionário aplicado às professoras contemplou os itens referentes a dados gerais da instituição e a dados pessoais, como o tempo de exercício da profissão, os níveis de ensino, os métodos e as estratégias utilizadas para ensinar Língua Portuguesa como L2 para surdos. O propósito da aplicação desse questionário foi no sentido de verificar a visão, a partir da ótica do professor, sobre a importância do ensino de LP e de verificar se a metodologia adotada é satisfatória ao ensino aprendizagem dos alunos. Foram realizadas observações de aula do tipo sistemática, com o objetivo de captar as experiências pedagógicas disponibilizadas nas duas escolas, com vistas a identificar a metodologia utilizada na disciplina de Língua Portuguesa destinada aos alunos surdos. A observação em cada escola se deu em um prazo de cinco horas. Na escola inclusiva, foi realizada no dia 11 de março de 2014, e na escola bilíngue, no dia dezessete de março de 2014. Além do questionário aplicado às professoras também foram realizadas observações participativas em ambas as escolas. 3.2.1 ESCOLA INCLUSIVA No primeiro dia de observação, na primeira aula, havia apenas um aluno de dezenove anos, do sétimo ano. A professora lhe entregou uma lista de perguntas e pediu que as copiasse no seu caderno. Em sequência, ela fez a leitura do texto “a barata nojenta” (anexo 2), que contém linguagem muito simples, pois é originalmente destinado ao público infantil, da quarta série. Em seguida, fez a leitura utilizando a LS e, simultaneamente, a LO. Quando concluiu, apresentou algumas perguntas e pediu ao aluno que interpretasse o texto. Ela percebeu que o aluno tinha muitas dificuldades e, com o intuito de ajudá-lo, fez algumas perguntas e relatava novos vocabulários presente no texto, tais como: “discriminação” e “segregação”. Percebendo que as dificuldades permaneciam, tentou lhe mostrar a história no contexto de realidade do aluno. Como o texto tratava de preconceito, ela dizia que cada pessoa tem o seu jeito particular de ser, dizendo-lhe que “uns são magros outros baixos” e contextualizando com as características físicas da própria professora. Mesmo simplificando as perguntas o aluno não conseguiu escrever as repostas em LP, fazendo-as somente em LS. Ficou evidenciado que o aluno não tem o domínio do por- 7 tuguês- escrito, e a professora traduziu as respostas em português, escrevendo-as no quadro negro. Somente depois dessas ações, o aluno conseguiu copiá-las para o caderno. Nessa aula, é possível salientar três fatores. O primeiro é a utilização de material didático de séries inferiores à do aluno. De acordo com Krashen (2014), pesquisador renomado no campo de ensino de Segunda Língua (L2), o mais recomendado é que se apresente algo um pouco acima do conhecimento do aprendiz. De acordo com a hipótese de input de Krashen (2014, p. 2), [...] para que a aquisição se processe, isto é, para que se passe de um estágio da língua para outro é preciso que o Input esteja um pouco além do estágio atual em que se encontra o indivíduo em fase de aquisição. Em outras palavras, se a competência atual na língua é i, o input deve conter informação lingüística um grau além dessa competência, i + 1. A compreensão de mensagens transmitidas através de formas lingüísticas novas, ainda não adquiridas, é que permite o crescimento lingüístico. Essa compreensão é conseguida graças ao contexto de situação em que a comunicação está inserida. Ao utilizar um material pedagógico de nível inferior à série do aluno, o professor está, de certo modo, oferecendo somente o input i, quando o indicado seria o i + 1, (para que haja desenvolvimento cognitivo). Não é recomendável que se apresente amostra da L2 inferior ao conhecimento do aluno, e sim sempre um pouco superior, pois caso contrário pode não haver aprendizagem. O segundo fator observado foi a presença de resquício do método da Comunicação Total, pois a docente fez a leitura em LO e LS, simultaneamente. Como já foi abordado anteriormente, esse método foi considerado inadequado pela impossibilidade de ensinar algo com as duas línguas simultaneamente, uma vez que elas apresentam normas e regras gramaticais distintas. Como afirma Capovilla (2000), ao falar e sinalizar, ao mesmo tempo, omitem-se sinais e pistas gramaticais essenciais à compreensão das comunicações. O método da comunicação total, portanto, apesar de aceitar e reconhecer a LS, não favoreceu o aprendizado do surdo, pois, de acordo com os resultados de pesquisas, ficou evidente que o aluno não estava recebendo amostras de língua visual e espacial na sala de aula, mas sim uma amostra linguística totalmente incompleta, dificultando assim a compreensão tanto na LS quanto na LO, pois elementos linguísticos essenciais das línguas estavam se perdendo. O terceiro fator notado foi a dificuldade apresentada pelo aluno em relação à LP escrita e à leitura. Segundo relatado pela professora, não é raro ver alunos do sexto ano que não saibam ler e escrever palavras simples. Para exemplificar, foi retirada do questionário (Anexo1) a seguinte questão: “Quais as dificuldades que a senhora percebe no processo de aprendizagem da gramática da LP por parte do aluno surdo?” Ela respondeu que “Há um déficit muito grande no tocante à alfabetização dos surdos na Samambaia. Alunos chegam aqui no sexto ano sem saber escrever palavras simples. As concordâncias nominais e verbais são sempre uma dificuldade”. Frente a essa realidade, se entende o porquê de tantas dificuldades do aluno. O pesquisador Skliar defende a ideia de que o fracasso e/ou o baixo rendimento escolar não está no aluno e sim no sistema. De acordo com Skliar, (1998); apud Quadros, (2006, p. 60): O fracasso escolar não é fracasso do surdo, é [...]fracasso da instituição escola, das políticas educacionais e da responsabilidade do Estado [...] A educação dos surdos não fracassou, ela apenas conseguiu os resultados previstos em função dos mecanismos e das relações de poderes e saberes atuais. Nas aulas subsequentes, ocorreram as junções das séries do sexto e nono ano. Como cinco alunos do sexto ano e dois do nono. A aula foi ministrada pela mesma professora de LP, haja vista que ela é a única que ministra aulas de LP aos surdos. Foram entregues materiais fotocopiados (caça-palavras) e a professora pediu aos alunos que encontrassem os vocábulos “famosos”, “verão”, “morango” e “canudinho”, e depois eles deveriam formar frases com esses termos. Novamente foi notória a dificuldade apresentada pelos alunos em LP escrita, pois muitos não souberam escrever esses simples termos. Também foi percebido que eles não sabem distinguir o significado dos termos, pois não conseguiram formar frase com a utilização dessas palavras sem o auxílio da professora. Uma das alunas, surda profunda, apresentou dificuldades na conjugação e concordância verbal. Outra aluna com surdez leve e oralizada apresentou a troca de morfemas. Conforme relatado pela professora, é possível que isso tenha ocorrido pelo fato de que sua surdez tenha sido diagnosticada tardiamente, e, em consequência disso, ela já tenha entrado em contato com a língua oral. Foi visualizada a seguinte troca: “candando”, ao invés de “cantando”. A professora relatou que trabalha muito com essa aluna, no intuito de sanar esse problema, isto é, fazer a correção de sua produção escrita. Ela disse que vem tendo sucesso. Em todas as aulas, a professora trabalhou somente temas de compreensão de textos. As aulas foram ministradas com a mesma metodologia 8 utilizada em aula da primeira língua, isto é, não foram utilizados recursos que pudessem favorecer o entendimento do aluno como, por exemplo, o uso de imagem para ajudá-lo a assimilar o significado ao significante. Apesar de a professora ter utilizado o recurso de caça-palavras para ensinar novos vocabulários, faltou fazer a contextualização, isto é, não foram ensinados os diversos sentidos dos termos empregados, ficando palavras soltas ou direcionadas a um único sentido. De acordo com Becker (2014) “para enseñar vocabulário es necesário observar cuatro factores: La frase debe estar dentro de un contexto; Significado en las diversas variedades lingüísticas; Tener en cuenta las lecturas graduadas; Frecuencia de uso”2. Assim, considerando a assertiva de Becker, a professora poderia ter explorado e desenvolvido mais atividades a fim de mostrar como e em que contexto se deve usar as palavras supracitadas, pois na ótica dos alunos os termos eram desconhecidos. Entendendo que a língua dos surdos é visual e espacial, a utilização de recursos tecnológicos é de grande valia, pois possibilita uma melhor compreensão do significado e significante. Percebeu-se que a professora fez correções de textos produzidos pelos alunos sem lhes dar o feedback necessário, pois a correção de termos precisaria ser justificada, haja vista que o aluno ainda se encontra em processo de aprendizagem. Dessa forma o uso de termos correlatos pelo aluno, conforme Quadros e Perlin (2007) pressupõe exatamente as fases de descobertas de novos vocábulos. Por se tratar de uma escola inclusiva e a maioria dos estudantes serem ouvintes, foi perceptível o comportamento dos poucos alunos surdos. Um dos fatos que chamou atenção foi verificar que os iguais tendem a formar grupos, isto é, os ouvintes corriam livremente pelos espaços da escola e brincavam juntos, enquanto os surdos ficavam sempre em reduzidos grupinhos e mais retraídos. Souza e Góes, (1999) apud Quadros (2006, p. 41) consideram que: A escola integracionista/inclusivista, nessa perspectiva, é entendida como espaço de consenso e de tolerância para com os diferentes. A experiência do surdo no cotidiano escolar, ao lado dos colegas ouvintes, seria assim vista como elemento integrador. É como se, para o aluno surdo, fosse mais importante a convivência com os colegas “normais” do que a própria aquisição de conhecimento mínimo necessário para a sua, [...]integração social. Verificou-se que, por mais que haja dedicação, esforço e comprometimento pelo corpo docente da escola inclusiva, no sentido de que ocorra a interação entre os dois segmentos de alunos, ainda há muito por fazer para que a cultura surda seja implantada, aceita e respeitada em todas as suas nuances. Quadros (2006, p.48) afirma que: “Nessa escola, o surdo é participante de programas educacionais voltados para ouvintes e elaborados por ouvintes [...]”. É quase que uma atitude natural da escola, pois como a maioria dos alunos é ouvinte todas as programações culturais e até a estrutura física da instituição tendem a ser voltadas para estes. Um exemplo claro dessa assertiva é que a escola em discussão não possui sinalizadores luminosos, o que força os alunos surdos a permanecerem na porta da sala onde será a próxima aula na hora dos intervalos. As mudanças com vistas ao estabelecimento dos valores da cultura surda devem ocorrer contínua e gradativamente. É necessária e aceitável a participação de todos os membros da comunidade escolar nesse processo, pois com a soma desses agentes é possível a construção dos alicerces da cultura surda no ambiente escolar. 3.2.2 ESCOLAS BILÍNGUE A primeira aula foi ministrada para dois alunos do sétimo ano, ambos surdos profundos, de faixa etária entre 20 e 28 anos. Verificou-se que um dos alunos não tem proficiência em libras, pois sua aquisição foi tardia. Para ajudá-lo, a professora trabalhava com jogos de memórias, usava muitas figuras, e mesmo assim ele ainda apresentava dificuldades em sua língua materna. No início da aula, a educadora escreveu no quadro negro o texto “significado de show de bola” (anexo 3) e em seguida fez a leitura em Libras. Posteriormente, solicitou que os alunos fossem à frente e fizessem a leitura em Libras, e em seguida ela foi grifando cada palavra do texto e solicitou que eles consultassem o “Dicionário Júnior Geraldo Mattos com adaptações”. A professora lhes explicou a importância do uso de dicionário para conhecer novos vocábulos e os significados dos termos. Em seguida trabalhou a leitura com os novos vocabulários e lhes ensinou o significado de cada um dos termos, mostrando-lhes que a semântica, neste caso, não se refere somente à LP, mas também à LS, pois para cada significado há 2 Para ensinar vocabulário, é necessário observar quatro fatores: A frase deve estar dentro de um contexto; Significado das diversas variedades linguísticas; Levar em contas as leituras aprofundadas; E a frequência de uso. (Tradução autoral). 9 um sinal diferente. Para ilustrar, segue abaixo uma tabela com exemplo da palavra “origem”. Palavra Significado Exemplo Origem O princípio da vida Deus é o princípio da vida Começo De onde vem o lápis? Da árvore muito participativos e têm uma boa interação entre eles e com a professora, o que favorece o bom andamento da aula. A professora trabalhou com o mesmo texto e com abordagem semelhante à da aula anterior, mas como se trata de uma série mais avançada o nível de exigência é maior. Aqui cada aluno deveria ler atentamente os conectivos presentes no texto. Em seguida, a docente grifou cada palavra do texto e paralelamente foi explicando a semântica das palavras grifadas com o uso de exemplos e figuras ilustrativas conforme tabela a seguir: Lugar onde uma pessoa nasceu (naturalidade) Minha mãe é de origem italiana Tabela 2 - Trecho do texto “Significado de show de bola”. Tabela 1 – Fragmento do texto “Significado de show de bola”. Palavra Significado Exemplo Moderno Que pertence ao tempo de hoje; atual. Meu celular é moderno. Repleto Muito; cheio O ônibus está repleto de passageiros Fonte: O autor (nota de observação da aula do dia 17/03/14). A docente utilizou figuras para ajudar os alunos a associarem o significado do significante. Um dos alunos estava com dificuldade de compreender o significado do termo “sensacional” e a professora acessou um site de busca da internet e selecionou a fotografia de um jogador de futebol. Em seguida fez alguns comentários. Ao ver a imagem, o aluno logo clareou sua compreensão. Nessa aula, a professora trabalhou habilidades de leitura, compreensão de significados e escrita. Pesquisas salientam a relevância da leitura no processo de aquisição de L2. De acordo com Quadros e Schmiedt (2007, p. 40), “a leitura deve estar contextualizada” para que os alunos que estão lendo em uma segunda língua tenham condições linguísticas para compreenderem o texto. Para isso o professor precisa de recursos didáticos, como o estímulo visual, para facilitar a compreensão de seus alunos, assim como o uso do dicionário, método usado na aula e indicado pelas autoras Quadros e Schmiedt (2007, p. 42): “a alternativa é estimular a busca no dicionário, desde que isso não se aplique ao texto inteiro”. Durante a aula a consulta ao dicionário pareceu ser recorrente, pois os alunos o faziam com bastante naturalidade. É pertinente ressaltar a metodologia da professora em ensinar o significado das palavras contidas no texto. Ela não se limitou somente em um único conceito, mas fez questão de ensinar a semântica de cada palavra, contextualizando com exemplos escritos e com imagens, haja vista que a LS é uma língua visual – espacial e o uso de imagem tende a favorecer a aprendizagem. A segunda aula observada ocorreu na turma do nono ano, composta por cinco alunos sendo três de sexo masculino e duas do feminino, com faixa etária variada entre quinze a trinta e três anos. Dentre estes, quatro são surdos bilaterais e um parcial 3. Os alunos dessa turma se mostraram Fonte: O autor (Nota de observação da aula do dia17/03/14). Depois de conceituar cada palavra, foi solicitada aos alunos a produção de texto sobre qualquer uma das palavras presentes no texto lido. A professora trabalhou com o uso de metodologia de correção por meio de códigos. No início do semestre, ela entregou a cada aluno uma tabela do símbolo para eles utilizarem ao longo do ano, em todas as correções, com o objetivo de melhorar a compreensão dos erros e/ou dificuldades apresentadas no decorrer dos bimestres. Segue abaixo a tabela 3 com o modelo de códigos para correção de redação: 3 DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. Art. 69. “II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (Bd) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. 10 Tabela 3 -Símbolos empregados na correção de redação - Núcleo de Códigos e Linguagens COC - Letra maiúscula = Letra minúscula Ausência de termo (conectivo) / Pontuação // Parágrafo Acentuação Não há necessidade do termo X o Erro de ortografia ∞ Masculino/Feminino Plural/Singular + Significados diferentes ≠ Fonte: O autor (nota de observação da aula do dia17/03/14). De acordo com a docente, essa é a parte mais relevante, uma vez que, após a correção, os alunos fazem a reescrita do texto, isto é, eles consultam as tabelas de códigos e, a partir daí, sabem qual foi o erro, permitindo que a professora solicite que o texto seja reescrito. Para elucidar, veja um fragmento de texto de uma das alunas do nono ano: ≠ “Eu estou formosa no futsal igual no jogando x X Brasil é Marta [...]”. A correção se deu da seguinte forma: Formosa é nome de cidade. A palavra correta é famosa; Jogando é a ação da Marta A jogadora estava jogando Correto é jogadora É não há necessidade desse termo. As tabelas constam no anexo 3. Nessa aula, a metodologia se assemelhou basicamente àquela anterior, diferenciando-se somente na produção de textos. Segundo relatado pela docente, a produção é a parte mais relevante, pois é o momento em que os alunos entram em contato e conhecem novos vocabulários, em diferentes contextos. Quadros e Perlin (2007, p. 74) afirmam que: 4 O profissional que trabalha a Língua Portuguesa com surdos sabe da importância que tem a ampliação e fixação de vocabulário para o desenvolvimento da leitura e escrita dos mesmos. Sabe também que traba- lhar com listas de palavras soltas, fora de um contexto, não produz bons resultados na aprendizagem de uma língua, então comumente as "palavras novas" são trabalhadas partindo-se de textos. E, alinhando-se ao mesmo ponto de vista, Capovilla (2000) afirma que o objetivo do bilinguismo é possibilitar o surdo a desenvolver as habilidades em sua língua materna e secundariamente desenvolver as habilidades na língua nacional de seu país. Habilidades tais como: ter proficiência em Libras e ler e escrever fluentemente o idioma do país onde vive. A professora demonstrou o conhecimento desse objetivo, uma vez que explorou ao máximo a possibilidade de emprego dos conceitos de cada palavra contida no texto, além de convidar os alunos para que todos elegessem uma palavra e/ou um uma ideia do texto abordado e, a partir daí, produzissem um texto. Ela faz uso do “Núcleo de Códigos e Linguagens” para corrigir os textos produzidos pelos alunos com o objetivo de que eles pudessem compreender o motivo do erro e lhes era apontado cada termo correto, pois sempre depois da correção eles fazem nova reescritura textual, observando a tabela de códigos. A docente, mesmo na correção, fez uso de figuras ilustrativas para que os alunos conseguissem assimilar melhor o significado. Segundo Salles et.al. (2004), é importante privilegiar a questão visual durante as aulas de LP, pois “A instrução deve privilegiar a 'visão', por meio do ensino da língua portuguesa escrita, que, por se tratar de disciplina de segunda língua, deve ser ministrada em turma exclusiva de surdos” (2004, p. 47). A última aula ocorreu com a turma do sexto ano, composta por alunos provenientes de outras escolas. Verificou-se que eles ainda não sabem ler e escrever, isto é, ainda estão em fase de alfabetização. Foi perceptível o déficit no processo de aprendizagem deles. Uns desses aspectos estão relacionados com sua indisciplina, chegando até mesmo serem agressivos uns com os outros. Nesse contexto, a aula foi bem conturbada, isso somando às suas dificuldades em LP. Frequentemente a professora recorreu a outros recursos, trabalhando com o uso de figuras. Mesmo assim, naquela aula, a professora não conseguiu atingir o objetivo proposto devido a todos os fatores supracitados. É mister ressaltar que nessa escola a cultura surda tende a ter mais espaço, pois se observou que os estudantes se sentem à vontade e espontaneamente na comunicação entre si, com os professores e demais agentes da escola. Em geral, a interação entre os alunos foi perceptível, nas participações em sala de aula e nos intervalos. 4 Nota de aula do dia 17/03/2014, na escola bilíngue de TaguatingaDF, na turma de nono ano do ensino fundamental. 11 Entendendo que língua e cultura são inseparáveis, pois não se pode pensar uma língua solta sem cultura e vice-versa, Salles et. Al. (2004, p.43) defendem a teoria de que a LS deve ser a língua por excelência em todo o espaço educacional: “A língua de sinais, uma vez entendida como a língua materna do surdo, será, dentro da escola, o meio de instrução por excelência”. O corpo docente da escola é proficiente em libras, possibilitando assim uma comunicação bilíngue, mesmo fora da sala de aula, o que demonstra respeito e valorização da cultura surda. Conforme recomendado por Micaelo (2009), em toda a escola há sinais luminosos como códigos lógicos, isto é, eles são compostos por duas cores sendo uma amarela e a outra vermelha. 3.2.3 ANÁLISE COMPARATIVA: ESCOLA INCLUSIVA E ESCOLA BILINGUE Notou-se a distinção nas duas escolas observadas. A primeira tem a presença de intérpretes e a segunda tem o professor proficiente em Libras. Na escola bilíngue, existe a disciplina de Libras, a qual é ministrada por uma professora surda, possibilitando aos alunos se desenvolverem mais naturalmente nas duas línguas, isto é, a Língua portuguesa escrita e a Língua de Sinais Brasileira. Foi visualizado que, na escola inclusiva, os alunos surdos são minoria e, dentre vários outros aspectos, o que se pôde perceber é que estes não se sentem plenamente aconchegados e acolhidos pela comunidade escolar. Evidentemente que isso é parte do desenvolvimento e do processo da construção da cultura surda naquele local. Isso demanda tempo, interesse da comunidade escolar e erros e acertos da escolha. Na escola bilíngue, embora com pouco tempo de implantação, já se percebe mais desenvoltura dos alunos, com a presença de raízes da cultura surda, possibilitando com isso mais respeito entre os membros da comunidade escolar, além de proporcionar melhor comunicação entre os agentes daquela instituição. A escola é carente de instalações físicas, e, mesmo assim, se percebe o compromisso de disponibilizar as melhores formas e condições de ensino aos alunos. A oportunidade de vivenciar experiências do exercício de docência nessas duas escolas não sugere que uma é melhor ou pior à outra, apenas que são distintas pelas metodologias e condições gerais de localização, recursos físicos, de seus quadros de profissionais e de seus projetos pedagógicos. As analogias desses dois estabelecimentos de ensino, nesta pesquisa, são como fotografias, que correspondem a determinado momento e espaço, relatando sua verossimilhança. Contudo, é preciso compreender, estabelecer e examinar essas realidades em novos momentos, pois assim será possível compor uma filmagem, isto é, um conjunto de momentos alternados, que resultará em amostras mais merecedoras de créditos, a fim de atestar essas conclusões parciais. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao discorrer sobre esse importante tema de interesse, principalmente da comunidade surda brasileira, foram buscados os estudos dos especialistas e pesquisadores mencionados nesta pesquisa. Acredita-se que autores elencados representam as ideias, opiniões e críticas dos métodos de ensino aplicados aos surdos ao longo do tempo, pois se nota nas biografias destes a dedicação e empenho à educação dos surdos, permitindo-lhes fazer parte da cultura surda, especialmente no campo científico. Percebeu-se que a construção de métodos de ensino foi decorrente de processo árduo, o qual não necessariamente contou com a vontade e a participação dos surdos, de suas famílias e da própria comunidade surda ao longo do tempo, especialmente no período após a criação e a implantação do Instituto Nacional de Educação de Surdo Mudos - INES aos dias atuais. É visível que muito se fez pela educação e inclusão dos surdos no processo educacional. Mesmo assim, é preciso fazer e consolidar mais essas conquistas, pois os surdos são parte significativa do conjunto social e suas complexas realidades de direitos e obrigações devem fazer parte das agendas de políticas públicas dos representantes do Estado e dos Governos, especialmente nos modelos, métodos e oferta de ensino público e privado, destinados aos surdos. Também se buscou abordar as características linguísticas das línguas de sinais e os métodos de ensino representados pelo oralismo, comunicação total, bilinguismo, bem como a cultura surda. Foram realizadas, ainda, pesquisas in loco, no sentido de averiguar os métodos inclusivo e bilíngue em duas escolas públicas na rede oficial do Distrito Federal. Nesse cenário teórico e prático, percebe-se que vem ocorrendo avanços nas políticas de ensino destinadas aos surdos brasileiros. Contudo essas conquistas são lentas e tendem a ser gradativas. Uma das principais mostras desse processo é visualizada no sinuoso processo de criação e implantação do ensino bilíngue no Distrito Federal. Mesmo em tão pouco tempo de funcionamento da escola, já são percebidos avanços como a elevada autoestima dos alunos e dos professores, e a construção de uma instituição que servirá de referência não somente aos surdos e suas famílias, mas a todos os pesquisadores, educadores e reconhecedores de valores da cultura surda. Este trabalho não teve como propósito julgar os prós e os contras dos métodos observados, pois os resultados desta pesquisa retratam apenas uma pequena amostra de duas realidades vivenciadas nas instituições públicas observadas que, embora tão próximas, aplicam métodos de ensino distintos. 12 É necessário e pertinente ressaltar que esse trabalho não traz um resultado pronto e acabado, pois será preciso retomá-lo futuramente para fazer pesquisas mais aprofundadas e com amostras maiores. É preciso (re)pensar o papel de cada um desses membros quanto sua importância e comprometimento nessa causa político-social na consolidação da educação dos surdos. Pensar e fazer o novo depende de mudanças em nossa forma de ver e fazer as coisas simples e complexas. Percebe-se que muitos surdos do Distrito Federal vêm tendo mais consciência política quanto ao seu papel na sociedade no exercício de suas obrigações e direitos. Essa mesma mudança vem ocorrendo gradativamente com as famílias de surdos, professores e demais agentes da educação. Essas mudanças precisam ser mantidas, melhoradas e aperfeiçoadas, uma vez que a educação bilíngue é o resultado de utopias de surdos do passado e presente. Pelo menos no Distrito Federal a utopia da Escola Bilíngue começa a ser uma realidade. Agora com o Plano Nacional de Educação transformado em lei, nasce a esperança e a possibilidade dessa mesma realidade ocorrida no Distrito Federal ocorrer em todo o Brasil. É uma questão de tempo e de trabalho. 13 REFERÊNCIAS 1- BECKER, Irene. Apuntes de classe. Icesp / Promove, 11/05/2014. 2- CAPOVILLA, Fernando C. Filosofia Educacional em relação ao Surdo: do Oralismo à Comunicação Total, e desta ao Bilingüismo. São Paulo: Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2000. 3- FELIPE, Tanya. A. Libras em Contexto: Curso Básico: Livro do Estudante. 8. ed. Rio de Janeiro: WalPrint Gráfica e Editora, 2007. 4- KRASHEN, Stepher. Teoria de Krashen. Tradução: José Carlos Filho. Campinas: Unicamp, 2014. 5- LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica Ciência – Metodologia. 5. ed. - São Paulo: Atlas 2003. 6- MESQUITA, Aline Camilla Romão. A Categoria Preposicional na Interlíngua do Surdo Aprendiz de Português (L2). Universidade de Brasília Instituto de Letras Departamento de Lingüística, Português e Línguas Clássicas Programa de Pós-Graduação em Lingüística. Brasília: 2008. 7- MICAELO, Manuela. (Org.). Educação Bilingue de aluno Surdos – Manual de Apoio à Prática. s.c.: Cercica.2009. 8- QUADROS, Ronice Muller de. SCHMIEDT, Magali. L.P. Idéias para ensinar português para alunos surdos. Brasília: MEC/ SEESP, 2006. 9- _______. PERLIN, Gladis. (Org). Estudos Surdo II. Petrópolis: Arara Azul. 2007. 10-_______. (Org.). Estudos Surdos I série pesquisa. Petrópolis, RJ: Arara Azul, 2006. 11- _______. MASSUTTI, Mara. “CODAs brasileiros: Libras e Português em zonas de contato. In: QUADROS, Ronice Muller de; PERLIN, Gladis. Estudos Surdos II. Petrópolis: Arara Azul, 2007. 12- SALLES, Heloísa Maria Moreira Lima. et. al. Ensino de Língua Portuguesa Para Surdos –Caminho para a Prática Pedagógica. Brasília: MEC/SEESP. (Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos). 2004. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 1-ALVES, Carla Barbosa; DAMÁZIO, Mirlene Macedo; FERREIRA, Josimário de Paula. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: Abordagem Bilíngue na Escolarização de Pessoas com Surdez. Brasília: MEC/ SESUFC (Secretaria de Educação Especial), Universidade Federal do Ceará. 2010. 2- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/ SES (Secretaria de Educação Especial), 2010. 3- DAMÁZIO, Mirlene Macedo; FERREIRA, Josimário de Paula. Educação Escolar de Pessoas com Surdez – Atendimento Educacional Especializado em Construção. Inclusão Revista da Educação Especial, v. 5, n. 1, p. 46 – 57, jan / jul, 2010. 4- ROPOLI, Edilene Aparecida. et. al. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: A Escola Comum Inclusiva. Brasília: MEC/ SESUFC (Secretaria de Educação Especial) Universidade Federal do Ceará, 2010. 5- SKLIAR. Carlos. (Org.) A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 14 WEBGRAFIA 1-BRASIL, lei nº. 5.016, de 11/01/2013. Disponível em: http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial2013/01_ Janeiro/DODF%20N%C2%BA%20011%2015-012013/Se%C3%A7%C3%A3o01%20011.pdf. Acesso em 29/08/13. 2-BRASIL, Lei 10.436, de 24/04/2002. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436. htm, acesso: em 19/09/2013 às 16h25. Acesso em 20/10/13. 3- BRASIL, Constituição Federal, de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 / constituição/constituicaocompilado.htm. Acesso em 29/09/2013. 4- BRASIL, Decreto nº 5.626 de 22/12/2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em 24/04/2014. 5-BRASIL, Portaria nº 171 de 02/07/2014. Disponível em: http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diario oficial/2013 /07_Julho/DODF%20N%C2%BA%20137%2004-07-2013/Se%C3%A7%C3%A3o01-%20137.pdf. Acesso em 24/03/2014. 6- BRASIL, Decreto nº 5.296 de 02/12/2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5296.htm#art70. Acesso em 31/07/14. 7-BRASIL, Lei 13.005 de 25/6/2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20112014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em 31/07/2014. 15 ANEXO 1 Sou Simone Araujo Dutra, aluna de graduação da Faculdades ICESP/ PROMOVE de Brasília e estou realizando meu Trabalho de Conclusão de Curso(TCC) na temática de Escola Bilíngue e a Formação Intelectual e Social do aluno Surdo. Gostaria de pedir a sua colaboração para, se possível, responder às perguntas abaixo. Lembro que a identidade dos informantes será preservada, tendo seus nomes verdadeiros alterados por nomes fictícios. Desde já agradeço a sua valiosa contribuição, e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos no e-mail: [email protected] Questionário aplicado aos professores Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Formação acadêmica: ____________________________________________________ Ministra aula de Português para surdo a quanto tempo? __________________________ O Senhor (a) tem a proficiência em LIBRAS? () sim ( ) não Há quanto tempo? ( ) 1a3 anos ( ) 4 a 5 anos() 6 a 9 ( ) mais de 10 anos O Senhor (a) considera que o ensino da Língua Portuguesa deve ser ministrado da mesma forma a alunos surdos e ouvintes? ( ) sim ( ) não Justifique _______________________________________________________________________ Quais as dificuldades que o (a) Senhor (a) percebe no processo de aprendizagem da gramática da língua portuguesa por parte dos alunos surdos? ( ) Morfologia Há dificuldade na escrita das palavras, tais como: erros de ortografias, reconhecimento das classes de palavras.__________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ( ) Sintaxe Há dificuldade nas concordâncias verbais e nominais. _______________________________________________________________________ Como superar essas dificuldades? _______________________________________________________________________ Em sua opinião qual metodologia favorece o processo dessa aprendizagem? ( )Oralismo ( ) Bilinguismo Por quê? _______________________________________________________________ 16 ANEXO 2 Fonte: Texto utilizado na aula do dia 11/03/2014, na escola inclusiva. A BARATA NOJENTA A barata bela passava o dia inteiro na janela. Estava muito cansada de ser por todos desprezada. _ Que nojenta esta fedida! e ficava toda ofendida. Passava o tempo pensando: _ Por que tantos me praguejando? E chegou a uma conclusão com firmeza ao da janela observar a sábia natureza. Essa tal discriminação está fora de moda a um tempão: Tem gente que gosta de rastejar outros de nadar Tem aqueles que preferem jiló outros trepar no cipó Tem uns que escolhem passar a vida na janela... Outros voar como a borboleta amarela. Uma barata gosta de sujeira enquanto outros ficam falando asneira. O mundo é bem grandão cabem todos do jeito que são! 17 ANEXO 3 Fonte: O texto abaixo foi o plano de aula da escola inclusiva do dia17/03/2014. Significado de show de bola: Expressão originada no futebol que significa espetáculo de futebol, ou seja, muito boa a atuação de determinado time ou futebolista. É usada em situações análogas quando se enfatiza que algo é muito bom. Vocabulário (retirado do dicionário Júnior Geraldo Mattos com, adaptações) Manifestar o próprio pensamento. Ex.:Os jornalistas devem ter liberdade de expressão. Forma dada a uma parte do corpo. Ex.: A expressão do rosto era de tristeza. Parte da matemática Princípio Lugar de onde vem alguma coisa; procedência. Ex.: O professor ensina como resolver a expressão numérica. Ex.:A origem da vida se inicia no útero materno. Ex.:Eu quero saber a origem deste seu lápis de cor? Lugar em que alguma pessoa deve sua existência. Espetáculo Atrair atenção das pessoas Ex.: Aquele espetáculo de balé foi lindo Atuação Desenvolver as atividades de uma profissão. Ex.: No jogo do Brasil, o Neymar atuou com perfeição. Enfatizar Dar importância a algum assunto, destacar Ex.: A Escola Bilíngue enfatiza o ensino do português como segunda língua. Expressão Origem Ex.: Minha família é de origem italiana Exemplos da Expressão Show de Bola: TRABALHANDO A EXPRESSÃO Essa festa foi show de bola! - Você acha a Carla muito bonita? -Sim, ela é show de bola. Gosto muito da minha família. Ela é “show de bola”! Espetáculo Origem italiana Origem da vida Enfatizar Atuação Expressão númerica 18 Expressão de tristeza Expressão de liberdade Atividade 1 Nível 1- Escolher3 imagens e criar três frases. Nível 2- Escolher 3 palavras do texto e criar três frases. Nível 3- Escolher3palavrasdo quadro e formar 3 frases (lembrando que essas palavras devem ter o significado além do texto). Atividade 2 Recortar de jornais ou revistas frases que possuam as palavras atuar, aproveitar, trabalhar, mergulhar. 19

Download