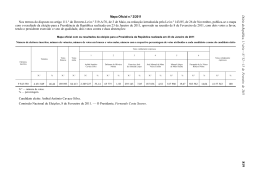

A vitória de Cavaco e o refluxo da esquerda não comunista Por André Freire A bem da democracia portuguesa, seria desejável que as esquerdas fossem capazes de tirar as devidas ilações destes resultados ________________________________ Há vários traços singulares nestas presidenciais, e que deviam merecer preocupação a todos os democratas e a actuação consequente dos agentes políticos para os enfrentar com seriedade. Primeiro, tivemos a maior abstenção de sempre em presidenciais: 53,5 por cento para o anterior máximo de 50,3, em 2001. Mesmo descontando generosamente a "abstenção técnica" (estimada em 1,25 milhões de eleitores) temos a maior abstenção de sempre: 46,5 para 45,4 em 2001. Segundo, o voto de protesto atingiu níveis espectaculares: brancos e nulos com 6,9 por cento; as candidaturas Nobre e Coelho somaram 18,6. Terceiro, a estreiteza da vitória do vencedor, especialmente tendo em conta que se tratava de uma reeleição. Quarto, a estrondosa derrota da esquerda não comunista. Apesar da óbvia importância de todos estes elementos, concentro‐me nos últimos dois. Cavaco ganhou com enorme distância face a Alegre (33 pontos percentuais), mas esta foi também a presidencial em que o PR teve menos votos (cerca de 2,23 milhões; 2,4 milhões para Sampaio II, a segunda reeleição menos votada) e em que o PR recandidato obteve a menor percentagem de sempre (52,94 para 55,8 de Sampaio II). Mais, em valor absoluto Cavaco ficou aquém de si próprio em 2006 (cerca de 2,77 milhões de votos) em cerca de 500 mil votos. Um valor inferior aos votos somados de PSD e CDS nas legislativas de 2009: cerca de 2,24 milhões. Ou seja, entre 2006 e 2011, Cavaco terá perdido bastantes votos, muito provavelmente para a abstenção, para brancos e nulos e para Nobre (e também alguma coisa para Coelho, pelo menos na Madeira). Naturalmente, estas transferências são hipotéticas e carecem de comprovação através de estudos de opinião. Portanto, Cavaco é um vencedor claro, dotado de plena legitimidade para o uso de todos os seus poderes constitucionais, mas também é verdade que esta votação ficou aquém do apoio avassalador que muitos dos seus apoiantes (e algumas sondagens) previam e que, alegadamente, legitimaria uma eventual inflexão presidencialista no nosso sistema de governo. O candidato ainda disse que iria ter uma "magistratura mais actuante" e que poderia haver "uma crise política", mas tal não terá sido suficiente para convencer os seus apoiantes. Do lado dos perdedores, é preciso reconhecer que, apesar de algum recuo, a esquerda comunista resistiu. Na verdade, este campo parece apenas e só apostado em resistir, além de tentar disputar a liderança do voto de protesto ao BE. Pelo contrário, a esquerda não comunista viu o seu candidato recuar face a 2006: de 20,7 para 19,8, em percentagem, e de 1,1 milhões para 832 mil, em número de votos. Alegre perdeu cerca de 300 mil votos (sobretudo, provavelmente, para a abstenção, brancos e nulos e Nobre) e terá ficado cerca de 1,8 milhões abaixo da votação conjunta BE‐ PS em 2009. Tendo sido mau, o resultado foi ainda assim melhor do que a votação de Soares em 2006 (14,3 por cento; 785 mil votos), em condições muito mais vantajosas: designadamente, apoiado por um PS em "estado de graça" e acabado de entrar para o Governo. Vários factores pesados concorriam contra Alegre. Primeiro, o facto de se tratar de uma reeleição, que favorece o incumbente. Segundo, por ser apoiado por um partido que suporta um governo impopular, seja pelos enormes sacrifícios que tem pedido à população, muitos deles experienciados à "boca das urnas", seja por estar a governar a contrario do que prometeu em 2009 e do seu código genético (independentemente da eventual necessidade das medidas). Terceiro, as divisões no seio do PS, de que o apoio à candidatura de Nobre é um sintoma. Quarto, a contradição entre o discurso em defesa do Estado social e a circunstância de o principal partido que o apoiava estar, todos os dias, a emagrecer o dito. Last but not least, os problemas da relação entre o PS e o BE. Aprofundemos este aspecto. A impossibilidade histórica de as esquerdas se entenderem em Portugal, ao contrário do que se passa em muitos países europeus, sobretudo após o fim da Guerra Fria, é um problema não só para a relação entre representantes e representados (os segundos apoiam maioritariamente tal entendimento, os primeiros não), mas também para o equilíbrio do sistema político (a direita coopera, a esquerda não) e para a normalização da nossa democracia (já para não falar da brutal redução da influência dos votantes da esquerda radical, sempre excluídos do Governo). Claro que todos sabemos que há vários factores que tornam esse entendimento muito difícil (temos um dos partidos socialistas mais alinhados ao centro da UE; a esquerda radical não fez a devida actualização ideológica, parece não aceitar os nossos compromissos europeus e, sobretudo, parece não aceitar que, tendo em conta o seu estatuto de minoria, poderia apenas influenciar um eventual governo de "esquerda plural", nunca determinar as suas orientações fundamentais). Mas, apesar de tudo isso, é importante que os agentes políticos e os cidadãos (de esquerda) dêem passos no sentido de superar esse bloqueamento, uma patologia do nosso sistema político. Nem que fosse só por isso, as iniciativas de Alegre para sanar essa patologia, nomeadamente com esta candidatura presidencial, seriam já altamente meritórias (além de pioneiras), mesmo não tendo sido bem sucedidas. O que estes resultados mostram não é a impossibilidade da ideia de "esquerda plural", é a inviabilidade de que essa aproximação se faça de forma esquizofrénica: "união de esforços" numa candidatura presidencial, a primeira formalmente assumida desde o início, e guerra aberta no Parlamento/em tudo o resto. A bem da democracia portuguesa, seria desejável que as esquerdas fossem capazes de tirar as devidas ilações destes resultados. Duvido. Mas a gravidade de várias outras singularidades desta eleição implica que haja lições a tirar por todos (da esquerda à direita). Politólogo, ISCTE‐IUL ([email protected])

Baixar