i

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ESCOLA DE ENFERMAGEM ANNA NERY

COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

ADRIANA AMARO ALVES DE CARVALHO

MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO DE ENFERMAGEM: UM

ESTUDO SOBRE O PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A

MÚSICA

EEAN

UFRJ

2010

ii

ADRIANA AMARO ALVES DE CARVALHO

MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO DE ENFERMAGEM: UM

ESTUDO SOBRE O PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A

MÚSICA

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de

Pós-graduação

em

Enfermagem,

Escola

de

Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do

Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à

obtenção do título de Mestre em Enfermagem.

Orientador: Profª. Drª. Maria José Coelho

Rio de Janeiro

Março, 2010

iii

MÚSICA COMO ELEMENTO DO CUIDAR/CUIDADO: UM ESTUDO SOBRE O

PACIENTE HOSPITALIZADO E SUA INTERAÇÃO COM A MÚSICA

Adriana Amaro Alves de Carvalho

Orientadora: Profª. Drª. Maria José Coelho

Defesa de Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Escola de Enfermagem

Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 26/03/2010, como requisito à

obtenção do título de Mestre em Enfermagem.

Aprovada por:

............................................................................................................

Profª. Drª. Maria José Coelho (EEAN/UFRJ)

Presidente

............................................................................................................

Prof. Dra. Vanda Lima Bellard Freire (EM/UFRJ)

1º Examinador

.............................................................................................................

Prof. Dra. Nébia Maria Almeida de Figueiredo (EEAP/ UNIRIO)

2º Examinador

.............................................................................................................

Prof. Drª Jaqueline Da Silva (EEAN/UFRJ)

1º Suplente

...........................................................................................................

Prof. Drª Ana Karine Ramos Brum (EEAP/ UNIRIO)

2º Suplente

Rio de Janeiro

Março, 2010

iv

Carvalho, Adriana Amaro Alves.

Música como Elemento do Cuidar/Cuidado de Enfermagem:

Um Estudo sobre o Paciente Hospitalizado e sua Interação com a

Música / Adriana Amaro Alves – Rio de Janeiro: UFRJ / EEAN,

2010. 139f.

Orientadora: Maria José Coelho.

Dissertação (mestrado) – UFRJ / EEAN / Programa de Pós

Graduação e Pesquisa, 2010.

Referências Bibliográficas: f. 126-133

1. Enfermagem. 2. Música Terapêutica.

3. Humanização

Hospitalar. I. Coelho, Maria José. II. Universidade Federal do Rio

de Janeiro, Escola de Enfermagem Anna Nery, Programa de PósGraduação e Pesquisa. III. Título

CDD: 610.073

v

Veja

Não diga que a canção está perdida

Tenha fé em Deus, tenha fé na vida

Tente outra vez

Beba

Pois a água viva ainda está na fonte

Você tem dois pés para cruzar a ponte

Nada acabou, não não não não

Tente

Levante sua mão sedenta e recomece a andar

Não pense que a cabeça agüenta se você parar,

não não não não

Há uma voz que canta,

uma voz que dança,

uma voz que gira

Bailando no ar

Queira

Basta ser sincero e desejar profundo

Você será capaz de sacudir o mundo, vai

Tente outra vez

Tente

E não diga que a vitória está perdida

Se é de batalhas que se vive a vida

Tente outra vez

Raul Seixas/ Paulo Coelho/ Marcelo Motta

vi

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu companheiro Cleones Silva, que me apoiou e

ajudou durante toda essa jornada pelo encorajamento, solidariedade e

acolhimento.

vii

AGRADECIMENTOS

Sempre em primeiro lugar DEUS, por me tornar a pessoa que sou.

A minha família,

Maria Amaro, Francisco Carvalho, Daniel Carvalho.

Aos Amigos e irmãos de luta Flávia Mello, Rose Santos, Sandra Rosana,

Vladimir Oliveira, Heloisa Griese, Ana Angélica, Daniel Mendes, Maria Amália,

aos companheiros de trabalho da Coordenação Geral de Armazenamento.

Aos professores da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, em

especial à professora Drª Maria José Coelho, orientadora deste trabalho, e às

professoras Drª. Nébia Figueiredo e Drª. Vanda Freire e Drª Karine Brum pelas

críticas enriquecedoras. À professora Drª. Márcia de Assunção Ferreira e a Drª

Marlea Chagas Moreira pelo incentivo tranqüilo, pela consultoria e ajuda na

aquisição da Bolsa FAPERJ aluno nota 10.

Ao Hospital Universitário Clementino Fraga Filho em especial ao Técnico

de Enfermagem José Clementino Neto e ao Hospital Geral de Bonsucesso, pelo o

aceite ao meu trabalho, a Coordenação de Atenção Comunitária e Voluntariado

(CAC) do Hospital Geral de Bonsucesso em especial Simone Corrêa V. de Oliveira

e a Simonsen dos Santos pelo apoio e o referencial para esse trabalho.

Aos pacientes que fizeram dessa pesquisa e o que de real ela se tornou.

A FAPERJ por ter acreditado nessa pesquisa e ter dado a oportunidade da

Bolsa de aluno nota 10.

viii

RESUMO

CARVALHO, A. A. A. Música como elemento do cuidar/cuidado: um estudo sobre o

paciente hospitalizado e sua interação com a música. Dissertação (Mestrado em

Enfermagem). Escola de Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro. 2010

A proposta que aqui se apresentou como “Música como Elemento do Cuidar/Cuidado de

Enfermagem: Um Estudo sobre o Paciente Hospitalizado e Interação com a Música”

destinou-se a promover um cuidar/cuidados significativos que sejam funcionais e

provocadoras, referentes à aplicação da música para o paciente hospitalizado. As questões

norteadoras utilizadas como principio foram se existem abordagens terapêuticas através da

música nos ambientes hospitalares no município de Rio de Janeiro? Pode a música ter

relação com o cuidado de Enfermagem? O que desperta a música no paciente hospitalizado?

Partindo desses, surgiram os objetivos, buscar o que traz a música no ambiente hospitalar

para paciente hospitalizado e a correlação com o cuidado de Enfermagem; Fazer um

levantamento das instituições hospitalares que utilizam música; Caracterizar as respostas do

paciente hospitalizado e a relação com a música no ambiente hospitalar; Analisar a relação

música, paciente e Cuidado de Enfermagem durante a hospitalização. O estudo trouxe como

referencial teórico Coelho, com o conceito do cuidar/cuidado de enfermagem, Watson, que

conceitua o cuidado como maior valor que a enfermagem tem para oferecer à humanidade e

Freire, que nos fez entender em tese citada na revisão literária desse estudo, o que de fato é

música e, há quanto tempo a mesma nos acompanha e faz parte das nossas vidas. Pesquisa

do tipo qualitativo com análise temática. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes internados

em Clínica de Ortopedia de dois hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro. Os

resultados concluíram a influência positiva da musica no hospital para o paciente durante a

internação, mostra a expressão de emoções e significação perante os pacientes internados. Os

resultados emergiram na pesquisa em 03 categorias dadas como principais, a primeira foi o

perfil da clientela que nos mostrou idade, profissão, estados civil entre outros aspectos, a

segunda categoria tratou o gosto musical do Paciente, trazendo a cultura a tona e mostrando

a diversidade do gosto musical e terceira categoria e ultima tratou da relação do paciente

internado com a música dentro do ambiente hospitalar, onde foi possível observar a

importância da terapia dentre os 50 pacientes entrevistados. Após essa pesquisa chegamos ao

número de 02 pacientes que nos disseram que a música não estaria causando nenhuma ajuda

naquele momento, totalizando 4% em contraponto com os outros 48 pacientes que

afirmaram positividade na terapêutica da música no ambiente hospitalar que totalizou 96%.

É de suma importância a questão da preferência musical de cada paciente internado, sendo

essencial para todos os momentos da existência e especialmente para o estabelecimento de

um relacionamento interpessoal enfermeiro/paciente adequado. Portanto, uma proposta de

música nos hospitais pode ser algo interessante, extremamente relevante e de baixo custo.

Recomendamos a continuação da pesquisa, no Estado do Rio de Janeiro, tendo que ter as

considerações que em outros Estados poderemos ter novos gostos musicais e diferentes

interpretações da música no ambiente hospitalar, é importante respeitar os 4% dos pacientes

que não acreditam que a música poderá ajudá-los no momento da internação, sugerindo desta

forma um fone de ouvido, e sugerimos para hospitais a terapêutica musical com profissionais

qualificados com a preocupação da preferência musical respeitando a individualidade de

cada um. Palavras Chaves: Enfermagem/Pacientes hospitalizados, Cuidar/cuidados de

Enfermagem, Música/Processo saúde/doença/cuidados, Musicoterapia, Musica\Cuidado,

Terapias alternativas.

ix

ABSTRACT

CARVALHO, A. A. A. Music as element of the take care/care: a study about the interned

patient and its interaction with the music. Dissertation (Master Degree in Nursing). Escola de

Enfermagem Anna Nery. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2010

The purpose that here is presented as “Music as Element of the Take Care/Care of Nursing:

A Study about the Interned Patient and Interaction with the Music” aimed to promote a

significant take care/care that are functional and provoker, referent to the music application

for the interned patient. The guiding questions utilized as principle were “Are there

therapeutic approaches through the music in the hospital environments in the Rio de Janeiro

county?” Can the music have relation with the Nursing care? What does the music arouse in

the interned patient? Starting from these, there came up the objectives, to search for what

brings the music in the hospital environment for the interned patient and the correlation with

the Nursing care; To do a raising of the hospital institutions that utilize music; Characterize

the interned patient´ s answers and the relation with the music in the hospital environment;

Analyze the relation music, patient and Nursing Care during the hospitalization. The study

brought as theoretical reference Coelho, with the concept of the take care/care of nursing,

Watson, who conceptualize the care as more value that the nursing have to offer to the

humanity and Freire, that led us to understand in thesis cited in the literary revision of this

study, what in fact is music and, how long does the same accompany us and is part of our

lives. Research of qualitative type with thematic analysis. The research´ s subjects were

patients interned in Orthopedics Clinic of two public hospitals of the Rio de Janeiro city. The

results concluded the positive influence of the music in the hospital for the patient during the

internment, shows the expression of emotions and signification before the interned patients.

The results emerged in the research in 03 categories given as the principal, the first was the

clientele profile that showed us age, profession, marital status among others aspects, the

second category treated the musical liking of the Patient, bringing up the culture and

showing the musical liking diversity and third category and last treated of the relation of the

patient interned with the music into the hospital environment, where it was possible

observing the therapy importance among the 50 interned patients. After this research we

reached to the number of 02 patients that told us that the music would not causing any help

in that moment, totalizing 4% in comparison with the others 48 patients that affirmed

positivity in the music therapeutics in the hospital environment that totalized 96%. And of

maximal importance the question of the musical preference of each interned patient, being

essential for all the existence moments and specially for the establishing of an adequate

interpersonal relationship nurse/patient. Therefore, a proposal of music in the hospitals can

be somewhat interesting, extremely relevant and of the low cost. We recommend the

continuation of the research, in the Rio de Janeiro State, needing to have the considerations

that in other States we can have new musical likings and different music interpretations in

the hospital environment, is important to respect the 4% of the patients that do not believe

that the music can help them in the internment moment, suggesting thus an ear phone, and

we suggest for hospitals the musical therapeutics with qualified professionals with the

preoccupation of the musical preference respecting the individuality of each one.

Key Words: Nursing/Interned patients,Take care/care of Nursing, Music/ Health/disease/care

process, Music therapy, Music/Care, Alternative therapies.

x

SUMÁRIO

CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

12

1.1 Situação a ser estudada.......................................................................................................12

1.2 Questões Norteadoras.........................................................................................................20

1.3 Objeto de Estudo................................................................................................................21

1.4 Objetivos.............................................................................................................................21

1.5 Relevância do Estudo..........................................................................................................21

1.6 Contribuição do Estudo.......................................................................................................23

CAPÍTULO II – REVISÃO DE LITERATURA

24

2.1 O cuidado de enfermagem..................................................................................................24

2.2 O cuidado de enfermagem e a Hospitalização....................................................................27

2.3 O cuidado de enfermagem/Hospitalização e a Música.......................................................30

2.4 Conhecendo a História da Música......................................................................................36

2.5 Dados Coletados Relacionados Música Cuidado...............................................................45

CAPÍTULO III - REFERÊNCIAL TEÓRICO

59

3.1 Cuidar/Cuidado de Enfermagem/Música para Paciente Hospitalizado.............................59

CAPÍTULO IV - REFERENCIAL METODOLÓGICO

66

4.1 A natureza da Pesquisa e o Modelo de Estudo...................................................................68

4.2 Instrumento de Coleta dos Dados.......................................................................................69

4.3 Critérios de Inclusão dos Sujeitos da Pesquisa...................................................................69

4.4 Análise dos Dados...............................................................................................................69

4.5 Implicações Éticas Legais...................................................................................................69

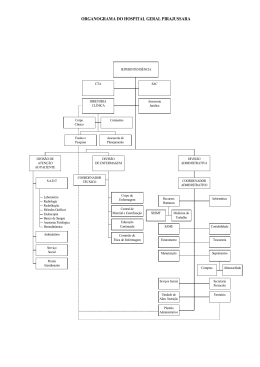

4.6 Cenário da Pesquisa............................................................................................................70

4.7 Comitê de Ética...................................................................................................................74

4.8 Coleta de Dados..................................................................................................................75

4.9 População da Pesquisa........................................................................................................76

CAPÍTULO V – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

77

1º Foco 5.1 Perfil Da Clientela......................................................................................77

2º Foco

5.2 Preferência Musical do Paciente.................................................................85

3º Foco

5.3 Relação do Paciente a Música nos Hospitais............................................ 99

CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

121

6.1 Limitação do Estudo e Recomendações...........................................................................123

6.2 O processo de Materialização da Idéia da Dissertação de Mestrado...............................124

REFERÊNCIAS

126

xi

APÊNDICE

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido....................................................133

Apêndice B – Diário de Campo..............................................................................................135

Apêndice C – Roteiro de Entrevista........................................................................................136

ANEXOS

Anexo A Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HGB/RJ......................................138

Anexo B Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa HU/RJ..............................................138

Anexo C Proposta de Repertório...........................................................................................139

LISTA DE QUADROS

1- Artigo sobre a música como no cuidado............................................................................ 45

2- Artigos com a música como Intervenção nas clinicas........................................................47

3- Artigos que trazem a música como uma terapêutica..........................................................48

4- Artigos sobre a música como calmante...........................................................

50

5- Artigos sobre a música nas doenças crônicas

..........................................................52

6- Artigos que trazem a música para adolescentes

...........53

7- Artigos sobre música em intervenções de enfermagem

..........................................54

8- Artigos que trazem a música como aliada para o cuidar

......................................54

9- Artigos que trazem a música como recurso na percepção do paciente..............................56

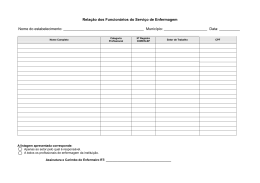

10- Hospitais visitados para o desenvolvimento da Pesquisa...................................................71

11- Distribuição dos Pacientes com preferência pelo Samba/Pagode..........................

85

12- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Gospel..........................

88

13- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Hip-Hop...................................90

14- Distribuição dos Pacientes com preferência pela música Sertaneja....................................91

15- Distribuição dos Pacientes com preferência pela MPB..........................................

93

16- Relação dos Pacientes e efeito da música nos Hospitais................................................. 99

17- Relação dos Pacientes e Música nos Hospitais.................................................................103

18- Relação dos Pacientes e Música durante sua hospitalização........................................... 109

19- Relação dos Pacientes e Música como companhia.......................................................... 114

20- Relação dos Pacientes e Música como recurso para alegrar ......................................... 118

LISTA DE TABELA E GRÁFICOS

Gráfico 1 – Distribuição por ano das Publicações............................................................... 58

Tabela 1. Distribuição dos Pacientes Internados, sexo.............................................................78

Tabela 2. Distribuição dos Pacientes Internados, faixa etária...................................................79

Tabela 3. Distribuição dos Pacientes Internados, grau de escolaridade....................................80

Tabela 4. Distribuição dos Pacientes Internados, estado civil................................................ .81

Tabela 5. Distribuição dos Pacientes Internados, profissão....................................................82

LISTA DE FIGURA

1 – Roda de Samba....................................................................................................................88

2 – Coral Gospel.......................................................................................................................90

3 – Hip-Hop..............................................................................................................................92

4 – Violonista............................................................................................................................93

5 – MPB....................................................................................................................................98

12

CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Canta, canta minha gente

Deixa tristeza pra lá

Canta forte canta alto

Que a vida vai melhorar.

MARTINHO DA VILA, (1974)

www.google.com.br

De acordo com a Norma Operacional Básica (NOB/96), a integralidade, um dos

princípios do Sistema Único de Saúde, exige novos padrões de relacionamento entre serviços,

profissionais e usuários que se efetivam através da relação entre os diversos atores com suas

diferentes perspectivas e interesses, no interior das instituições, nos vários níveis de atenção

do sistema de saúde (BRASIL, 1997).

A partir desta concepção como ponto de partida, o exercício da integralidade

pressupõe um olhar atencioso às diversas perspectivas que compõem o processo de produção

de saúde: dos usuários, dos grupos de profissionais, das instituições e serviços e do sistema de

saúde (RIBAS, 2002, p.2)

No processo de inter-relação destas perspectivas estão presentes demandas e ofertas

que revelam uma pluralidade de diferenças que, muitas vezes, se apresentam de forma

desarticulada e contraditória. O autor (RIBAS, 2002, p.2) acrescenta às relações entre

profissionais de saúde-instituição hospitalar, uma multiplicidade de saberes que se evidenciam

13

por expressar particularidades das diversas lógicas que orientam as profissões e as dinâmicas

dos serviços.

Nesta perspectiva, a integralidade supõe uma capacidade de agir através de equipes

multidisciplinares, nas quais haja uma efetiva conjugação dos diversos saberes e práticas. Em

especial, a gestão da instituição tem papel fundamental na maneira pela qual os profissionais

terão uma participação mais ou menos articulada e integrada.

Considerando o momento atual como de grandes transformações em todos os

segmentos da sociedade, todos os profissionais, em especial os enfermeiros e suas equipes,

que por tratarem da essência da profissão de Enfermagem que é o cuidado, precisam adotar

mecanismos que permitam a discussão sobre o cuidado prestado aos pacientes nos

estabelecimentos de saúde, bem como a necessidade de legitimar este como foco principal do

trabalho da equipe de enfermagem, o qual visa à valorização do ser humano em todas as

etapas de seu ciclo de vida, desde o nascer até o morrer.

Segundo Alencar, Lacerda e Centa (2005, p.27), em seu artigo “Finitude Humana e

Enfermagem: Reflexões sobre o (Des) Cuidado Integral e Humanizado ao Paciente e seus

Familiares durante o Processo de Morrer”, “ter cuidado com alguém ou alguma coisa é um

sentimento inerente ao ser humano, ou seja, é natural da espécie humana, faz parte da luta

pela sobrevivência e percorre toda humanidade”. A enfermeira realmente encara o cuidado

como ação humana, aliado ao saber biológico técnico e à aplicação impessoal do seu saber.

Ela considera o paciente e seus familiares em seu ciclo de vida, suas experiências, sua

integralidade e múltiplos aspectos e dimensões como seres humanos. O cuidar é a essência da

Enfermagem, o olhar para cuidar com eficiência e resolutividade deve envolver a ação do

cuidado prestado não apenas aos seus clientes/pacientes, mas também à família e outros

membros.

Minha vida profissional teve início na música, como vocalista de uma banda de

Música Popular Brasileira. Estive, desde 1995, cantando músicas Populares Brasileiras à noite

no Rio de Janeiro, em casas de show como, Scala, Asa Branca, Passeio Publico, entre outras.

No período de 2001 a 2002, resolvi estudar música na Escola de Música Villa Lobos no

centro do Rio de Janeiro onde estive por um ano fazendo teoria musical e ingressando em

aulas de Piano Clássico. No período de 1995 a 2007 a música era minha única fonte de

sustento e recurso. Em 2003, após decidir que iria cursar uma faculdade, tive que optar entre a

Faculdade de Música, e a de “Enfermagem”, profissão que eu muito admirava. Essa

admiração surgiu após conhecer uma enfermeira, minha vizinha e que falava do seu dia-a-dia

e das gratificações pessoais que essa profissão proporcionava ao poder fazer algo ao próximo.

14

Desta forma comecei a pesquisar assuntos relacionados à mesma, e a obter mais

conhecimentos sobre o ser humano como um todo, concluindo, por fim que o caminho

deveria ser a graduação em enfermagem.

No ano de 2003 comecei a cursar a Faculdade de Enfermagem, identificando-me com

o cuidado e a aproximação ao meu semelhante. Muitos aprendizados ocorreram durante o

período da minha graduação, estes somados à convivência no ambiente hospitalar e às muitas

observações feitas em estágios fizeram com que aprendesse coisas que viriam, mais tarde, a

mudar o curso de minha vida.

No período em que cumpria os estágios em Hospitais, recordei-me de uma aula que

havia tido no curso de música. Fomos orientados a tentar perceber naquele momento o

imperceptível, avaliar sons e situações os quais não fazíamos costumeiramente. O conteúdo

dessa disciplina se chamava Percepção, e através da apreensão desses conhecimentos pude

olhar para os pacientes e perceber o que de fato se passava; a escuta dos bips e som oriundo

dos aparelhos eletrônicos conectados aos pacientes me fazia perceber que mesmo estando ali

para estagiar, por alguns momentos sentia tensão e medo, já que o mundo lá fora me parecia

distante da realidade de um ambiente hospitalar.

De tais observações, emergiu o projeto de Monografia na Universidade Augusto

Motta, concluído em 2007. O projeto foi intitulado “Musica Terapêutica Hospitalar: Terapia

Complementar na Assistência de Enfermagem ao Cliente Hospitalizado”. Desse estudo

bibliográfico foram feitas muitas pesquisas, além de ter propiciado a descoberta da interseção

entre as áreas de música e enfermagem. Pode-se dizer que foi muito valioso perceber que

apesar da música e enfermagem parecerem mundos distantes, as mesmas andam

paralelamente e convergem para um único ponto: o bem estar e recuperação do paciente.

Esse estudo permitiu vislumbrar que sua continuidade levaria à descoberta de novos

conhecimentos para o mestrado através de um levantamento bibliográfico e sistemático, em

que 100% dos dados apontavam respostas positivas na relação música/paciente. Ao término

dessa pesquisa monográfica, comecei a aprimorar tais dados e planejar a sua continuidade sob

a perspectiva de um curso de mestrado.

Trabalhando atualmente como enfermeira na área de pronto - atendimento numa

região do município do Rio de Janeiro, inquietou-me, certo dia, a questão sobre o uso da

música nos hospitais. Com os conhecimentos adquiridos em relação à música e Enfermagem,

através de levantamentos bibliográficos realizados para minha Monografia, observei que a

música, além de trazer alegria, pode causar tristeza; além de recordações boas, pode trazer

lembranças ruins; e, da mesma forma que ela pode ser agradável poderá causar incômodo,

15

questões estas que foram discutidas no decorrer da minha pesquisa de graduação, com a

finalidade de chegar a um denominador comum e proporcionar ao paciente um ambiente de

conforto e longe de fatores de estresse e ruídos desagradáveis.

1.1 Situação a ser Estudada

www.google.com.br

Concepções advindas da área da Musicologia e Estética sobre a experiência musical

remetem ao fato de que a música tem um significado e este é comunicado para quem a faz e

para quem a ouve.

Meyer (1956), ao estudar o tema das emoções e significados e sua relação com a

música, retoma as conhecidas idéias estéticas que prevaleceram e ainda prevalecem sobre a

posição absolutista e referencialista do significado musical.

Reimer (1970), compartilhando das idéias de Meyer (1956), ressalta que os termos

“absolutismo” e “referencialismo” indicam “aonde ir” para encontrar o significado e o valor

da obra de arte.

Para o autor (REIMER, op.cit, p.17), a posição absolutista indica que a significação

musical encontra-se exclusivamente no próprio trabalho de arte, nas relações estabelecidas

intrinsecamente e na composição musical. Esta posição prima por um significado abstrato,

intelectual, intramusical. No absolutismo, complementa o autor, o significado da obra está

nela mesma, ou seja, é para ser encontrado dentro desta (REIMER, op.cit, 17).

Segundo Wazlawick (2007) a posição referencialista explica que a música comunica

significados que se referem ao mundo extramusical dos conceitos, idéias, emoções, eventos,

ou seja, significados que seriam encontrados fora da composição, fora das qualidades

puramente artísticas da obra.

A posição absolutista admite outras duas posições, a saber: a formalista e a

expressionista. O formalismo absoluto diz que o significado da música é puramente

intelectual, existindo a partir da percepção e da compreensão das relações musicais na

16

composição. Os sons na música significam “somente eles próprios” (REIMER, 1970, p. 20).

Por reconhecer e apreciar a “forma pela forma”, prima pelo aspecto do significado advindo de

uma compreensão intelectual-racional. “Os sentimentos e emoções definidos não são

suscetíveis de serem personificados na música. Ao contrário, as idéias expressas pelo

compositor são inicialmente e principalmente, de natureza puramente musical” (REIMER,

1970, p. 21).

O expressionismo vinculado ao absolutismo defende a idéia de que o significado da

música reside na percepção e compreensão das relações musicais do trabalho artístico, sendo

estas relações capazes de estimular sentimentos e emoções no ouvinte. Meyer (1956)

concorda com o formalismo quando diz que o significado e o valor da obra de arte devem ser

encontrados nas qualidades estéticas da obra. Apesar de rejeitar os significados extramusicais

do referencialismo, aponta que a relação da arte com a vida deveria ser reconhecida

(REIMER, 1970).

A transformação, no século XX, da música em bem de consumo (ADORNO, 1975)

criou diferenciações intensas entre o público, elitizou a chamada "musica culta" e intensificou

a passividade e a massificação dos ouvintes. Contudo, convivem com essa "música culta"

(também diversificada) diversas outras modalidades de música, da folclórica à música de

consumo, numa pluralidade de situações divergentes. A multiplicidade de situações da própria

"musica culta" pode ser ilustrada pelo trecho que se segue:

O espaço da modernidade é caracterizado, simultaneamente, pela riqueza e pela

diversidade da atividade musical. Os grandes centros culturais de então propiciaram

o surgimento de um número enorme de estéticas diferentes e, com freqüência,

divergentes, criando uma agitação de idéias sem paralelo na História da Música.

Pois, contrariamente a outros momentos da História, a modernidade definiu-se não

como um período de um estilo geral, característico de uma época, mas como de

vários estilos, e, em algumas de suas instâncias, o de várias linguagens (MORAES,

1983, p.12)

A diversidade de estilos, assinalada por Moraes, é, sem dúvida, uma característica da

época. Embora seja possível questionar em que medida teria havido homogeneidade, em

termos de "estilo geral, em épocas passadas da História, cabe destacar no presente momento,

a heterogeneidade musical do século XX.

Diante de um quadro tão heterogêneo, Adorno (1975 apud Candé1981, p.33),

distingue em nossa sociedade oito tipos de comportamento musical, que podem,

resumidamente, ser assim descritos:

17

1) o ouvinte ideal, a quem nada escapa, e a quem o compositor considera como o

único que pode compreendê-lo perfeitamente, graças a uma "audição totalmente adequada" e

a uma “escuta estrutural”;

2) o bom ouvinte, aquele que também escuta algo mais que fenômenos sonoros

sucessivos, compreendendo, perfeitamente, o sentido da música, embora de forma pouco

consciente, por não ser um técnico;

3) o consumidor de cultura, tipo especificamente burguês, que tende, hoje, a substituir

o bom ouvinte;

4) o ouvinte emocional, ao qual a música serve, essencialmente, para liberar os

instintos habitualmente rejeitados ou reprimidos pelas normas sociais;

5) o ouvinte rancoroso, que faz do tabu imposto ao sentimento a norma de seu

comportamento musical, sendo superficialmente não-conformista, refugia-se no passado, que

ele imagina mais puro;

6) o "expert" em jazz, que não é, necessariamente, um técnico, mas é, sempre, um

especialista;

7) o ouvinte de musica de fundo, totalmente submisso à pressão dos meios de

comunicação de massa;

8) o a-musical, indiferente ou hostil, que é aquele a quem a música é totalmente inútil

ou incômoda.

No contexto da relação da música e enfermagem passamos por teorias de diversos

autores, Coelho (1997), em sua tese “Cuidar/Cuidado em enfermagem de emergência:

Especificidade e Aspectos Distintivos no Cotidiano Assistencial”, afirma a relevância de

considerar a aplicação dos cuidados que visam à manutenção dos sinais vitais, à preservação

dos órgãos nobres - como o coração, o cérebro, rins e pulmão, à observação dos sinais e

sintomas e à sua evolução imediata.

Objetiva, ainda, proporcionar um ambiente adequado e o atendimento de necessidades

como alimentação, eliminações, posição anatômica e funcional, postura corporal correta,

repouso, vestuário, restrição mecânica cuidadosa e eficiente e assistência religiosa e familiar.

Tais cuidados são operacionalizados de forma técnica à execução de uma série de atividades

psicomotoras, subdivididas, compondo uma rede interligada de cuidados (COELHO, 1997).

A autora (COELHO, op.cit., p.33), afirma que a música, num ambiente de emergência,

tem como proposição interligar o ambiente interno ao externo. Afirma que as ocorrências da

emergência, freqüentemente, retiram as pessoas rapidamente do seu ambiente e de forma

18

brusca do convívio social, rompendo os laços afetivos, familiares, sociais e políticos

cotidianos.

Após o contexto acima, é importante salientar que essa dissertação foi desenvolvida na

prática da Música como apoio às terapias relacionadas à saúde para paciente hospitalizado,

com a seguinte questão:

Por que haveríamos de desejar ter música nos hospitais?

Em resposta simples a questão, poderia dizer que, a princípio, o faríamos para

distração dos pacientes, acompanhantes e funcionários, ou para tornar o ambiente hospitalar

mais agradável.

Essa seria uma das possibilidades, porque a hospitalização (admissão e permanência

em um estabelecimento hospitalar) constitui um momento de ruptura na vida das pessoas,

no qual os aspectos sociais e culturais, além dos biológicos e psíquicos, se encontram

comprometidos. Portanto, uma proposta de música nos hospitais pode ser algo interessante.

Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 28 de Julho de 1914 e 11 de

Novembro de 1918, os hospitais dos Estados Unidos da América contratavam músicos

profissionais como algo com a finalidade de ajuda, observando-se o efeito relaxante e

sedativo nos doentes de guerra produzido pela audição musical. Porém, somente perto da

segunda metade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), devido à

grande quantidade de soldados feridos e inúmeros traumas jamais vistos, é que houve um

início efetivo da utilização científica da música, originando a musicoterapia (VON

BARANOW, 1999).

Segundo Barcellos (1992) a música ainda é utilizada como recurso para a cura em

inúmeras tribos e outras sociedades não tecnológicas na Ásia, África, América, Oceania e

Europa. Para entender melhor é importante uma definição de música, segundo BRUSCIA

(2000):

A música é uma instituição humana na qual os indivíduos criam significação e

beleza através do som, utilizando as artes da composição, da improvisação, da

apresentação e da audição. A significação e a beleza derivam-se das relações

intrínsecas criadas entre os próprios sons e das relações extrínsecas criadas entre os

sons e outras formas de experiência humana. Como tal, a significação e a beleza

podem ser encontradas na música propriamente dita (isto é, no objeto ou produto),

no ato de criar ou experimentar a música (isto é, no processo), no músico (isto é, na

pessoa) e no universo (BRUSCIA, 2000, p.111).

19

De acordo com Barcellos (1992) o som é um dos elementos constitutivos primordiais

da música, juntamente com o ritmo, melodia e harmonia. Ele nos acompanha desde a vida

intra-uterina até a nossa morte, e embora, muitas vezes, não percebemos, fazemos parte de

uma paisagem sonora que ao mesmo tempo nos envolve e contamina, sendo portanto, o som,

um fenômeno físico ou uma forma de energia mecânica, resultante da vibração rápida de um

corpo, que se propaga num meio elástico e que se caracteriza, principalmente, por uma

sensação espacial, a sensação sonora, sendo este fenômeno capaz de impressionar o ser

humano, podendo ser percebido de duas formas: através do sistema tátil (vibração) e auditivo

(ondas sonoras).

O autor (BRUSCIA, 2000) fala a respeito da importância de se pensar sobre a

experiência sonora em geral sem esquecer a dimensão coletiva, as sensibilidades culturais ou

a percepção sonora, ressaltando que os sons musicais facilitam as relações interpessoais,

aproximando ou reaproximando os homens, levando-os a se agruparem. Os sons, agradáveis

ou não, quando produzidos pelos clientes são a sua expressão, o que ele deseja estar emitindo

ou é capaz de estar expressando no momento, sendo, portanto, material de trabalho.

VON BARANOW (1999) diz que a música atinge diferenciadamente áreas de nossa

psique que dificilmente são atingidas por outras fontes de estímulos, manifestando

sensibilidade, emoção, timbres diversos, ritmos, melodias e harmonias, numa espécie de

linguagem emocional, levando-nos a reagir numa grande e variável escala, em áreas e

percepções somente experienciadas através dela.

Nesse sentido, consideram-se diferentes autores com diferentes pontos de vista como

Oliver (2007) que, em seu livro “Alucinações Musicais” cita Mac Donald Critchley (1937),

um excepcional observador de síndromes neurológicas raras o qual menciona em seu artigo

pioneiro “Epilepsia Musicogênica” onze pacientes que sofriam de ataques epilépticos

induzidos por música.

O autor cita o caso de um eminente crítico musical do século XIX, Nikonov, como o

mais impressionante de todos. Este que sofreu o primeiro ataque durante a apresentação da

ópera o Profeta de Meyerbeer, foi se tornando, a partir daí, cada vez mais sensível à música,

até que por fim quase toda música, por suave que fosse, causava-lhe convulsões. “A mais

nociva de todas”, salientou Critchley, “era o chamado fundo ‘musical’ de Wagner, que

apresentava uma incessante e inescapável procissão sonora,”. Nikonov, profundo conhecedor

e apaixonado por música, acabou sendo forçado a deixar sua profissão e a evitar qualquer

contato com música (OLIVER, 2007, p.263). Quando ouvia uma banda de metais passando

pela rua, tapava os ouvidos e corria para a porta ou dobrava a esquina mais próxima. Adquiriu

20

verdadeira fobia, um horror por música, e o descreveu em um ensaio intitulado “Medo de

Música’ (OLIVER, 2007, p.263).

Flosdorf e Chambers (1973) em sua pesquisa “The day music died” citado na obra de

TAME (1997), descobriram que sons agudos projetados num meio líquido coagulam

proteínas. Uma recente mania de adolescentes consistia em levar ovos frescos a concertos de

rock e colocá-los à beira do palco. No meio do concerto, os ovos podiam ser comidos cozidos

como um resultado da música. Surpreendentemente, poucos afeiçoados ao rock perguntavam

a si próprios o que a mesma música poderia lhes causar em seus corpos.

Após as citações acima, é compreensível o fato de que, apesar de serem pesquisas

diferentes, pontos de vista diferenciados, todos indicam que, de alguma forma, a música pode

influenciar o quadro clinico de um paciente.

O autor (OLIVER, 2007) explica que existem vários estilos de músicas, algumas com

ênfase no ritmo rápido ou sincopado, outras lentas com ritmo regular. O ritmo da música

exerce, segundo ele, forte influência sobre as batidas do coração. Síncopes musicais também

refletem em síncopes das pulsações do coração.

Numa experiência dirigida por Salk (1982) em seu livro “O Que toda Criança Gostaria

que seus Pais Soubessem”, realizado em um berçário de hospital, tocou-se para recémnascidos um disco em que haviam sido gravados os batimentos cardíacos normais. A maioria

dos bebês acalmou-se e dormiu. Em seguida, fez-se ouvir a pulsação cardíaca acelerada de

uma pessoa excitada. Quando se tocou esta segunda, todos os bebês despertaram, quase todos

tensos e alguns chorando.

1.2 Questões Norteadoras

Partindo desse contexto e de uma visão direcionada ao cuidar/cuidado ao paciente

hospitalizado diante de cada informação colhida e de cada fato observado acrescido das

bibliografias revisadas, surgiram inquietações como questões norteadoras do presente estudo.

- Existem abordagens terapêuticas desenvolvidas através da música nos ambientes

hospitalares no município de Rio de Janeiro?

- Pode a música ter relação com o cuidado de Enfermagem?

- O que desperta a música no paciente hospitalizado?

21

1.3 Objeto do Estudo

Neste sentido, este estudo tem como objeto Música nas instituições hospitalares e o

processo do cuidado de Enfermagem ao paciente hospitalizado.

Sob o ponto de vista de Watson (1996), o paciente é o sujeito do cuidado de

enfermagem. Como tal deve-se considerar sua capacidade de questionar, de refletir, de

reivindicar seus direitos e suas necessidades. Assim, no espaço do cuidado, existe uma

transação de cuidado pessoa a pessoa, o que implica numa interação entre quem cuida e quem

participa do cuidado, partindo da premissa de que o enfermeiro não atua no paciente, mas com

o paciente. Por isso, a autora defende que o cuidado é relacional e recíproco.

Penso então que o cuidado deve valorizar os aspectos que se relacionam com a

subjetividade do homem, conforme preconiza o cuidado humano, na concepção de Watson

(1996), cujos atributos incluem a valorização do aspecto psicossocial do cuidado. A autora

defende a preservação da sensibilidade, da afetividade, da criatividade e da expressividade no

cuidado, além do desempenho de tarefas ou técnicas.

1.4 - Objetivos do Estudo

Partindo do contexto acima, para um cuidar/cuidado de enfermagem diferenciado, a

partir das referidas inquietações, surgem os seguintes objetivos:

Geral: - Buscar o que traz a música no ambiente hospitalar para o paciente

hospitalizado e a sua correlação com o cuidado de Enfermagem

Específicos:

- Realizar um levantamento das instituições hospitalares que utilizam música.

- Caracterizar as respostas do paciente hospitalizado e sua relação com a música no

ambiente hospitalar.

- Analisar a relação música, paciente e Cuidado de Enfermagem durante a

hospitalização.

1.5 - Relevância do Estudo

Domingo, 10 de janeiro de 2010, no segundo caderno do Jornal o Globo, na coluna

Gente Boa, de Joaquim Ferreira dos Santos, foi publicado o seguinte:

22

Viva Carioca/1

- “Alegria é o nosso melhor produto”. Diz o embaixador Jerônimo Moscardo (nascido

em Fortaleza em 06 de novembro de 1940, diplomata brasileiro, ele foi secretário particular

do presidente Castelo Branco de 1965 a 1967 e ministro da Cultura de 1 de setembro a 9 de

dezembro de 1993, foi embaixador do Brasil na Costa Rica, na Bélgica e representante

permanente junto à ALADI e à UNESCO, Atualmente presidente da Fundação Alexandre de

Gusmão (FUNAG) do Ministério das Relações Exteriores). Depois de enfrentar uma cirurgia

de emergência, pernoitava à espera de quarto na enfermaria do Copa d’Or quando ouviu, as

duas da madrugada, voz feminina cantando uma balada de Roberto Carlos.

Viva Carioca/2

- Ainda anestesiado, o embaixador pensou que já fossem anjos. Era a

enfermeira feliz. “Isso não acontece em lugar nenhum do mundo” diz Jerônimo, que teve alta

no mesmo dia dessa reportagem.

Quanto à música, muitos enfermeiros ou membros da equipe de enfermagem cantam

para seus pacientes durante o plantão, destaque que se faz para um técnico de Enfermagem,

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que nos relata através de entrevista

realizada no dia 21/01/10 ás 11:30mim.

José Candido: A Enfermaria de Cuidados Intensivos (ECI) funcionava à época no

décimo primeiro andar, até um dia deixou de existir, infelizmente. Era geralmente na hora do

banho que eu permanecia por mais tempo e mais próximo ao paciente, ele tinha síndrome

anticorpo porta glicídio, que vai coagulando os vasos, então eles achavam que ele já tinha

feito um colapso cerebral e iria ficar vegetando, a equipe já havia desistido de investir grandes

coisas nele. Eu sou evangélico e à época cantava quando fazia os procedimentos, eu tenho

sempre esse hábito de ficar cantando, não que tenha uma boa voz, mas é que eu gosto de ficar

cantando quando estou cuidando dos pacientes, por hábito mesmo, foi quando comecei a

perceber que a música tinha efeito nele, quando eu cantava começava a chorar. Quando a mãe

dele cantava também chorava, sinal que ele sentia mesmo, mas só eu acreditava, pois apenas

lacrimejava, por isso esse fenômeno não tinha muito crédito, e, com o passar do tempo ele

começou a esboçar alguns movimentos faciais, foi acordando daquela sedação, e nesse

momento foi quando pedi a mãe do paciente para trazer um radinho para colocar, a mãe dele

trouxe e nós (o eu e a mãe) colocamos, e foi ai que descobri ele também era evangélico e

perguntei para ela qual música que ela cantava para ele, que fazia ele chorar muito e ela

cantou assim: “ ... ai Jesus ... senhor Jesus eu não quero ...” música evangélica, ai ele chorava

e as lágrimas escorriam, colocamos o rádio na estação que ele gostava de ouvir e ficava ali

23

direto, nesse momento a enfermeira que estava trabalhando comigo na época, ficou realmente

impressionada de como ele estava respondendo àquelas músicas, e sensibilizou todo mundo e

dessa forma permitiram que ficasse o radinho por todo o tempo a seu lado, ele ficou escutando

direto até acordar do coma, usava fone de ouvido, só para ele, pois não se sabia se o paciente

do lado iria gostar, esse paciente saiu da clinica bem, e até onde sei ele permanece bem.

Sempre canto para meus pacientes até hoje.

O que trago como relevância do estudo é a integridade nos aspectos físico e mental do

paciente, porque, por mais que profissionais que atuam no ambiente hospitalar se preocupem

com o aspecto mental sob a égide da humanização, o ambiente hospitalar com sua sonoridade

peculiar dos bips de monitores, alarmes de equipamentos entre outros, é sempre caracterizado

por certa tensão, doses variadas de sofrimento, dor, desafios na luta pela vida, dificuldades no

enfrentamento de perdas e da morte que levam a pairar no ar estados de ansiedade, depressão

e temor. Via de regra é assim, fazendo com que as pessoas tenham a sensação de um pulsar de

vida “lá fora” e dificuldades de percepção da vida que continua a pulsar ali dentro.

1.6 - Contribuição do Estudo

A música por muitos autores tais como Dobro (2000) Bruscia (2000) Ruud (1990),

entre outros, citados no decorrer desse estudo, é passível de uso no cuidado que é a essência

de enfermagem. Buscamos identificar a real ligação entre música e cuidado de enfermagem

ao paciente hospitalizado.

Como contribuição principal no cuidado para o paciente hospitalizado, tem-se, como

ponto de referência, um ambiente mais livre de fatores de estresse, destacando sempre a

questão do cuidado físico, mental e social. Além dessa, após a conclusão do estudo, tencionase divulgar em hospitais os resultados do que a música proporciona ao paciente hospitalizado,

além de elaborar projetos para um ambiente saudável nas enfermarias, de acordo com a

conclusão a que chegou este estudo.

Por fim, contribuir para o núcleo de pesquisa NUPENH/EEAN/UFRJ e para futuros

trabalhos relacionados à música, hospital e cuidado, trazendo resultados fidedignos para

apresentações em palestras à pacientes hospitalizados.

24

CAPÍTULO II

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O Cuidado de Enfermagem

www.google.com.br

A enfermagem, enquanto prática é tão antiga quanto a existência humana. No entanto,

apenas na segunda metade do século XIX se estabeleceu como profissão, a partir da atuação

de Florence Nightingale, na Inglaterra. Nessa época, ela proporcionou melhores condições de

higiene às instituições hospitalares, contribuindo para o melhor funcionamento dos hospitais e

a cura das pessoas. Seus ensinamentos foram aplicados com resultados fantásticos,

diminuindo drasticamente o índice de mortalidade da época, e esses ensinamentos foram

aprimorados e aperfeiçoados pelos seus seguidores (MOLINA, 2004)

COSTERANO (2001, p. 29), nos diz que: “ (...) ter cuidado com alguém ou alguma

coisa é um sentimento inerente ao ser humano, ou seja, é natural da espécie humana, pois faz

parte da luta pela sobrevivência e percorre toda a humanidade.”

O cuidado é o verdadeiro instrumento dos profissionais cuidadores, os enfermeiros,

atitude que vai além de executar técnicas ou administrar medicações. Significa colocar-se no

lugar do outro e perceber suas necessidades, tanto fisiológicas como emocionais, dar ao outro

25

conforto e segurança, para que este possa passar pelos “momentos difíceis” de forma mais

amena e tranqüila.

HORTA (1979, p. 3) faz as seguintes reflexões sobre a enfermagem:

(...) o Ser Enfermeiro é um ser humano, com todas as suas dimensões,

potencialidades e restrições, alegrias e frustrações; é aberto para o futuro, para

a vida, e nela se engaja pelo compromisso assumido com a enfermagem. Este

compromisso levou o a receber conhecimentos, habilidades e formação de

enfermeiro, sancionados pela sociedade que lhe outorgou o direito de cuidar de

gente, de outros seres humanos. Em outras palavras: o Ser Enfermeiro é gente

que cuida de gente.

A autora (HORTA,1979, p.3) considera que o Ser cliente ou paciente pode ser um

indivíduo, uma família ou uma comunidade; em última análise, são seres humanos que

necessitam dos cuidados de outros seres humanos em qualquer fase de seu ciclo vital e do

ciclo saúde - enfermidade.

A enfermagem é sinônima de cuidado, sendo este relacionado com o outro diante do

enfrentamento do processo saúde doença, e envolvendo aspectos políticos, econômicos,

sociológicos, antropológicos, psicológicos, históricos e clínicos biológicos (PERNA, 1997).

O referido autor afirma que quando nos referimos ao processo saúde doença devemos

ter claro que este envolve o físico e o psíquico, pois, o indivíduo é formado de corpo e mente.

O cuidado está relacionado com a maneira de lidar, de interagir, de assistir, de realizar e de

perceber o indivíduo como um todo, desde suas necessidades humanas básicas, até os

cuidados especializados, como também as suas angústias, medos e expressividades. Sabemos

que o profissional também está preparado para atuar na prevenção, através da orientação e

educação continuada para a comunidade, orientando para a saúde com o intuito de prolongar a

vida. Porém, a necessidade maior de atuação se dá diante da doença, pois o indivíduo na

grande maioria não “espera” e sim adoece, passando a necessitar de uma equipe de

enfermagem atuante no cuidado.

Na evolução histórica do cuidado de pessoas doentes, há registros de que tais pessoas

eram mantidas em locais úmidos, sem luz natural e sem higiene. Pode-se lembrar dos

sanatórios para os hansenianos da Idade Média, os quais eram ambientes insalubres, sem

ventilação, com iluminação insuficiente, leitos coletivos e higiene inadequada, representando

um grande risco à saúde. Noções de assepsia, embora rudimentares e empíricas, já

26

constituíam preocupações dos agentes da saúde desde a idade média, época em que se usava o

enxofre para evitar a propagação da peste bubônica (SANTOS 1997).

As transformações, no século XVIII possibilitaram que os hospitais exercessem ações

terapêuticas mais efetivas. Assim, iniciaram-se as práticas no cuidado com o controle de

transmissão das doenças contagiosas, controle este marcado pela mudança de um hospital

preparado para receber as pessoas destinadas à morte para um local de tratamento e cura

(RODRIGUES, 1997).

Mesmo com o objetivo de controlar a transmissão de doenças, era impossível controlar

a situação de insalubridade dentro dos hospitais, que persistiu até a metade do século XIX,

quando esse cenário começa a se modificar com a descoberta das bactérias por Pasteur, e os

conceitos de anti-sepsia, de Lister (HENSON, 1997).

No fim do século XX, o hospital contemporâneo se apresenta como uma instituição

preocupada com a promoção, recuperação e a reabilitação da saúde (BILGRIEN, 1999). Mas,

para isso, se faz necessário envolver diversos profissionais com saberes e práticas específicas,

com finalidade de proporcionar cuidado individualizado, buscando compreender o

diagnóstico, a terapêutica adequada, sem deixar de se preocupar com os fatores psicológicos,

sociais e humanizados.

Cuidar em enfermagem consiste em envidar esforços transpessoais de um ser humano

para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade, ajudando pessoas a

encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem como, na existência. É ainda, ajudar

outra pessoa a obter autoconhecimento, controle e auto-cura, quando então, um sentido de

harmonia interna é restaurada, independentemente de circunstâncias externas (WALDOW,

1998)

A autora (Waldow, 1998) afirma que o cuidado em enfermagem, nesta concepção de

colocar-se no lugar do outro, aproxima-se das idéias do humanismo latino, ao identificar os

seres humanos pela sua capacidade de colaboração e de solidariedade para com o próximo.

Deste modo, prestar cuidado quer na dimensão pessoal quer na social é uma virtude que

integra os valores identificadores da profissão da enfermagem. Assim, compartilhar com as

demais pessoas experiências e oportunidades, particularmente as que configuram o bem

maior, a vida, constitui um dos fundamentos dos humanistas, que se apresenta na essência do

cuidado de enfermagem.

Nesta linha de raciocínio, o cuidado de enfermagem se baseia em ações que se

estendem ao longo da construção da cidadania, porque potencializa a expressão do cidadão

em sua existência social. O cuidado ao longo da vida social fomenta a autonomia e dignifica o

27

ser, e quando se trata de readquirir a autonomia do ponto de vista do estar saudável, a

enfermagem promove e se insere na humanização da vida. Assim, o cuidado agrega uma série

de ações profissionais de natureza própria da enfermagem, que se concretiza em prática

multidisciplinar e com sustentação teórica apoiada, inclusive, em outras ciências. Isto se dá no

processo de interação terapêutica entre seres humanos, fundamentadas em conhecimento

empírico, pessoal, ético, estético e político com a intenção de promover a saúde e a dignidade

no processo de vida humana (PADILHA, 2003).

O cuidado de enfermagem consiste na essência da profissão e pertence a duas esferas

distintas: uma objetiva, que se refere ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos, e uma

subjetiva, que se baseia em sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar de outro ser. A

forma, o jeito de cuidar, a sensibilidade, a intuição, o 'fazer com', a cooperação, a

disponibilidade, a participação, o amor, a interação, a cientificidade, a autenticidade, o

envolvimento, o vínculo compartilhado, a espontaneidade, o respeito, a presença, a empatia, o

comprometimento, a compreensão, a confiança mútua, o estabelecimento de limites, a

valorização das potencialidades, a visão do outro como único, a percepção da existência do

outro, o toque delicado, o respeito ao silêncio, a receptividade, a observação, a comunicação,

o calor humano e o sorriso, são elementos essenciais que fazem a diferença no cuidado

(FIGUEIREDO, 1995).

Ao inserir o cuidado de enfermagem no âmbito político e ético, entende-se como parte

significativa na formação do enfermeiro o estudo das humanidades, em geral. Compreende-se

que uma formação humanística se contrapõe à mera operacionalidade e dá sentido existencial

ao cuidar. O cultivo das humanidades contribui para o hábito do pensamento crítico, sem o

qual o cuidado em enfermagem não pode sustentar-se como premissa de apoio a vida humana

associada. (WALTER, 1998).

Ao pensar no contexto desse cuidado tão importante para o cliente, engloba-se o

mesmo no ambiente hospitalar, durante uma hospitalização que, para o cliente, trata-se de um

ambiente estranho, o qual até aquele momento não fazia parte de seu mundo.

2.2 O Cuidado de Enfermagem e a Hospitalização

O ser humano tem necessidades fisiológicas, psicológicas, sociais e espirituais que

devem ser satisfeitas para que sobreviva. Sua capacidade de adaptação ao meio ambiente, que

está em constante mudança, depende de sua habilidade em identificar, examinar e enfrentar

28

problemas. Essa capacidade varia de indivíduo para indivíduo e em um mesmo indivíduo, de

época para época (SILVA; GRAZIANO, 1996)

Os autores afirmam que ao adoecer, sobretudo quando hospitalizado, o indivíduo é

destituído das posições que até então ocupava na sociedade e passa a participar de um grupo

social específico, de doentes internados, onde são impostos papéis caracterizados por

acentuada dependência: seu espaço físico é limitado, suas roupas e objetos pessoais retirados,

o horário de suas atividades lhes é imposto, entre outros aspectos.

Kamiyama (1979) lembra que em algumas situações hospitalares, a problemática

psico-social se agrava ainda mais, como por exemplo, no isolamento de indivíduos com

moléstias infecto-contagiosas.

Nessa dinâmica psico-social do doente hospitalizado, Kamiyama (1979) aponta para o

fato de que seu estado motivacional é especial, pois se caracteriza por insegurança ("o que vai

acontecer comigo"?), perda da independência (às vezes até para tomar banho!), perda do

poder (ter hora inclusive para comer!), perda da identidade ("o Sr. é o leito 21?"), do

reconhecimento social (é tratado por "senhor" independente de ser "doutor") e da auto-estima

(é difícil "se ver" com feridas, edemas, disfunções, incapacidades). Além disso, o paciente

hospitalizado sente falta de atividades, recreação e de relações sociais afetivas. Todos esses

aspectos são uma ameaça à sua identidade social.

Beland e Passos (1975) referem que cada pessoa traz para sua situação de

hospitalização:

•

Um conjunto de valores;

•

Um conjunto de expectativas;

•

Um código de comportamentos (entendido aqui como um conjunto

interiorizado de regras ou padrões que orientam sua conduta);

•

Costumes e rituais que observa e

•

Maneiras pelas quais se comunica com os outros.

Para satisfazer as necessidades aparentes ou não do indivíduo nessa área, Beland e

Passos (1975) relembram que 3 (três) perguntas são básicas à enfermeira: por que a pessoa se

comporta de uma determinada forma? Qual o objetivo desse seu comportamento? Como essa

informação pode ser usada na prática de enfermagem? As autoras afirmam que a falha na

identificação e interpretação do comportamento do paciente, pode ser uma fonte de tensão

psicológica para ele e para a própria enfermeira.

29

Segundo Silva e Graziano (1996), é bom lembrar que abordar e cuidar sob o ponto-devista dos aspectos psico-sociais dos pacientes hospitalizados hoje em dia, é um grande desafio

para a enfermagem e, especificamente, para a enfermeira, por vários motivos. Dentre eles,

pode-se citar:

•

A atual estrutura de atendimento à saúde não valoriza o homem de uma

maneira holística;

•

A abordagem dos aspectos psico-sociais do paciente exige um preparo

específico, por se referir a fenômenos mais "sutis" que os fisiológicos, gerando

ansiedade na enfermeira e, muitas vezes, frustração por não poder alterar as

condições que o paciente continua tendo que enfrentar durante todo seu

processo de convalescença (FERREIRA, 1992; SILVA, 1989).

•

A referida abordagem acima e o cuidado exigem a presença física da

enfermeira ao lado do paciente, mais tempo do que lhe tem sido possível,

independente do fato dela ter algum cuidado físico para ser desempenhado;

•

A enfermeira precisa ouvir mais criticamente o paciente e fazer uso de

questões abertas, que lhe permitam ajudá-lo a se expressar e entender as

"entrelinhas" do seu discurso, quando aparecem, por exemplo, os mecanismos

de defesa utilizados por ele;

•

É necessário que se faça a avaliação conceitual do que o paciente diz e do que

não diz, ou seja, dos sinais não verbais emitidos (seus gestos, expressões

faciais, posturas corporais, por exemplo).

De acordo com Blondis e Jackson (1982), o paciente hospitalizado perde o controle

sobre os parâmetros espaciais, o que pode levar ao estresse psicológico.

Allekian (1979) cita que a invasão do território e espaço pessoal do paciente pode

levar a reações adversas como ansiedade, inquietação, luta ou fuga. A reação geralmente

depende da percepção do indivíduo de tal situação que geralmente depende de uma

multiplicidade de fatores como necessidade individual, experiências anteriores de vida e

pressões culturais.

Segundo Dugas (1984), é necessário observar a distância entre o profissional e o

cliente; o enfermeiro deve conhecer e respeitar as variações da distância que deve ser mantida

nas diferentes situações de interação com o paciente, de forma que ambos se sintam

confortáveis.

30

Dentro do processo de comunicação, um dos aspectos básicos é a distância mantida

entre os interlocutores, pois a forma como um interlocutor se coloca, interfere no processo de

comunicação (SAWADA et al. 1998).

Os autores (SAWADA et al., 1998) lembram outro aspecto importante na

comunicação: o sentimento, já que conhecer o sentimento da outra pessoa em relação a

determinado evento faz com que a comunicação possa ser alterada, a fim de melhorar o

relacionamento.

A importância do conhecimento do sentimento do paciente hospitalizado frente à

invasão do seu espaço pessoal e territorial, nas situações ocorridas no hospital, está no

planejamento de uma distribuição de espaços nas unidades de internação, de modo que as

necessidades dos pacientes sejam atendidas no que tange à garantia de seu espaço, além de

contribuir para o alcance de maior contato humano em situações de alta tecnologia, que

interferem no bem-estar do paciente hospitalizado (SAWADA et al. 1998).

2.3 – O Cuidado de Enfermagem/ Hospitalização e a Música

O ser humano possui em sua vida no mínimo sete "dimensões": física, espiritual,

intelectual, social, profissional, afetiva e familiar. De todas as realizações do homem, a arte é

a que mais intrinsecamente permeia todas essas dimensões da existência humana (MILLECO

e BRANDÃO, 2001).

Assim como o percurso da história do homem há milênios, o autor citado diz que à

medida que ocorrem as lutas e realizações, se desenvolve do mesmo modo a arte, expressão

espontânea, necessidade da humanidade, floresce em tempos igualmente amplos. É uma

exigência a tal ponto irresistível de que não há momento do viver humano, por mais árduo que

possa ser que não se empenhe na criação artística.

Os autores (MILLECO e BRANDÃO, 2001) relatam que o mais próximo que se pode

chegar para alcançar uma definição da música é através do estudo da musicologia, que estuda

o ponto de vista histórico e antropológico da música, podendo até ser entendido como

historiador da música. A musicologia estuda a notação, instrumentos e teoria musical,

métodos didáticos, acústica, história da música e a fisiologia aplicada à técnica dos

instrumentos e suas evoluções.

Segundo os autores citados, a música continuou e continua ligada à arquitetura, ao

espaço (construído ou não), pois música não é só acústica e a acústica depende do meio onde

31

o som é produzido. Uma mesma música tocada em ambientes diferentes produz diferentes

significados. Cada instrumento ou estilo musical funciona de maneira ideal em determinados

tipos de ambientes arquitetônicos, pois, devem-se levar em consideração o volume sonoro e o

volume do ambiente, o eco (que pode ser prejudicial ou fundamental), a relação

músico/ouvinte e outros aspectos.

Tame (1997) destaca que os vários povos do passado tinham, de forma

impressionante, pontos de vista semelhantes em relação à música. Todos a concebiam como

arte de elevada importância prática, diferentemente da concepção atual. O que explica o autor

é comprovado historicamente em quase todas as civilizações avançadas da antigüidade: quer

se trate da Mesopotâmia, quer de outras culturas distantes uma das outras como a da índia e a

da Grécia, onde se afirmava ser a música uma força tangível capaz de ser aplicada com o fim

de criar a mudança, para melhor ou para pior no caráter do indivíduo e o que é mais

importante, na sociedade como um todo.

Segundo a filosofia dos antigos chineses, Tame (1997) explica que a música era à base

de tudo. Diziam que todas as civilizações se aperfeiçoam e se moldam de acordo com o tipo

de música que nelas se executavam.

Outro autor citado afirma que a história da China fala do imperador Shi Shum, que

passava revista em seu reino sem verificar livros de contabilidade dos dirigentes regionais,

sem observar o modo de vida da população, sem receber relatórios dos súditos, e sem

entrevistar funcionários, mas, sim, escutando as músicas que eram tocadas nas diversas

regiões do seu imenso reino.

O autor (CANDE, 2000) explica que não houve uma data precisa para o surgimento da

música, e, assim, os olhares em relação ao seu surgimento e permanência durante o percorrer

dos anos não se explica, pois há muito, a música já habita em nossas vidas, e, no tocante a

pesquisa, busca-se perceber sua ligação com o cuidado à vida.

Dessa forma, entendemos que a música pode ser usada como uma abordagem

inovadora do cuidar de forma organizada, de forma sistêmica, mas, ao mesmo tempo, criativa

(TAVARES et. al. 2002), pois facilita a conscientização de emoções, a comunicação

interpessoal e a possibilidade de se focalizar aspectos saudáveis do cliente numa unidade

hospitalar. Constitui, assim, um importante instrumento na redução da angústia causada pelo

isolamento da internação e na promoção da saúde do cliente.

Segundo Backes (2003, 41), “a música é uma preciosa alternativa terapêutica, capaz de

modificar atitudes e comportamentos, estado de ânimo e, sobretudo as relações interpessoais”.

Compreende-se, assim, que a influência da música é positiva no ambiente e contribui

32

de forma eficaz para que as relações interpessoais estabelecidas entre profissionais e pacientes

se desenvolva de forma mais saudável. A música terapêutica pode ser importante instrumento

na promoção de intervenções mais humanizadas em saúde, inclusive no que diz respeito à

assistência de enfermagem.

A música, como terapia complementar, constitui uma forma peculiar de intervenção

da enfermagem e favorece a emersão da dimensão espiritual humana negligenciada ou pouco

compreendida (...) a música enquanto intervenção de enfermagem merece ser alvo de

investigações futuras (DOBBRO, 1998)

A música, como cuidado, é denominada de música terapêutica, sendo utilizada para

dar conforto, ajudar no manejo da dor, da ansiedade ou do estresse (BRUSCIA, 2000).

Segundo o autor referido, a música, aplicada como terapia em saúde, possibilita uma

assistência diferenciada ao paciente, que passa a ser entendido como sujeito ativo dentro do

processo saúde-doença. Além disso, a música pode favorecer a recomposição do ser humano

como um ser integral, não apenas um mecanismo biológico composto por diferentes partes.

Neste sentido, Benenzon (1988) considerava a música terapêutica como a técnica em

saúde mais voltada à totalidade do individuo. Backes (2003) destaca ainda que a música pode

ser “um excelente subsídio para os tempos modernos, que são marcados pela busca de

alternativas que contemplem a pessoa na sua integralidade”.

Ao contrário do que acontece nas terapêuticas oferecidas pelo modelo biomédico de

saúde, os benefícios provenientes da ação da música terapêutica no organismo vão além das

dimensões físicas. Dessa forma, essa terapia torna-se bastante positiva, especialmente para o

paciente que se encontra hospitalizado e em estado de fragilidade emocional. “A música é

capaz de chamar a atenção para longe dos pensamentos que produzem a depressão e, uma vez

a impressão deixada na consciência, o humor deprimido pode ser substituído” (GIANNOTTI;

PIZZOLIG, 2004).

REMEN (1998) complementa tais considerações quando lembra que a confiança no

processo que provém do conhecimento e experiência pessoal é o verdadeiro alicerce da ajuda

e conforto que damos uns aos outros. Sem ela, todas as nossas ações são guiadas pelo medo.

O medo é o atrito em todos os processos de transição.

O autor citado afirma que como forma de cuidado a música é útil, eficaz e agradável,

pois traz prazer tanto a quem toca ou canta como para quem escuta. A música estimula

empatia, promovendo sintonia entre os participantes no momento de sua execução e tornando

permeável o compartilhamento de emoções, pensamentos e lembranças, desenvolvendo a

interação e facilitando o relacionamento entre os atores sociais envolvidos no processo,

33

enfermeiro/paciente.

Segundo Bruscia (2000 57p)

(...) quando os pacientes ouvem música, ocorre uma forma diferente de validação.

Algumas vezes, a forma como o paciente se sente é válida pelo o que a música está

expressando, quase como se a música dissesse: “É; essa é a forma como você está se

sentindo”. Algumas vezes a música valida por tranqüilizar e oferecer apoio. Ela cria

e mantém um ambiente envolvente, que nos faz sentir em segurança.

O autor (BRUSCIA, 2000, 57) explica que a música é um poderoso estimulante para a

imaginação. Podemos “viajar” por situações e lugares agradáveis embalados por ela, assim

como podemos reviver emoções e evocar lembranças quando escutamos músicas que estão

ligadas à nossa história pessoal e familiar. Ambos os processos podem sugerir situações

ligadas a aspectos saudáveis e a possibilidades diferentes, mudando o foco da doença para a

saúde. Pode-se levar o paciente refletir que a doença é somente uma circunstância, um aspecto

ou um momento, e não deve impedi-lo de sentir prazer.

Segundo Bruscia (2000), durante os primeiros anos do século XX, adquiriram-se, com

a música, maior força nos hospitais, como no retorno dos veteranos das I e II Guerras

Mundiais. Nesse período, o papel da enfermagem foi preponderante para a música terapêutica

e sua projeção.

O autor (BRUSCIA, 2000, p.60) diz que a música na prática de enfermagem tem sido

apontada também como recurso terapêutico complementar no manejo e controle da dor aguda

e crônica e abrangendo as dimensões físicas, mental/psicológica, social e espiritual:

•

Física: promove relaxamento muscular; quebra o círculo vicioso da dor por

aliviar a ansiedade e depressão e, portanto, altera a percepção dolorosa; facilita a participação

em atividades físicas de acordo com as possibilidades individuais.

•

Mental e psicológica: reforça a identidade e o cuidado; altera o estado de

ânimo do paciente; auxilia o paciente a lembrar de eventos significativos do seu passado;

promove a expressão não - verbal de sentimentos, inclusive inconscientes; favorece a fantasia.

•

Social: funciona como ponte entre as diferenças culturais e o isolamento;

promove a oportunidade de participação em grupo, o entretenimento e a diversão;

•

Espiritual: facilita a expressão de sentimentos espirituais e promove

conforto espiritual; auxilia na expressão de dúvidas, raiva, medo, questões relacionadas ao

significado da vida e sua finitude.

34

O autor (BRUSCIA, 2000) lembra que o uso de uma atividade musical no período da

internação leva ao relaxamento físico e mental por reduzir o estresse, a tensão e a ansiedade.

Estimula também o paciente a despertar a atenção, a estabelecer contato com a realidade ou

com o ambiente, a aumentar o nível de energia, a evocar atividade sensória e motora, a

aumentar as percepções sensoriais e a elevar o humor. Tanto o relaxamento como a

estimulação produz uma melhoria do estado de saúde de duas formas: preventiva – ao reduzir

riscos ou aumentar a resistência contra problemas de saúde; e paliativa – ao melhorar a

qualidade de vida de quem enfrenta uma condição de doença.

O conforto é um cuidado afetivo que permite ao cliente entrar em harmonia consigo,

com os outros e com o ambiente. Por isso, a importância de se manter um ambiente

confortável, com redução de ruídos. Assim, podemos incluir a música de fundo e a utilização

consciente e planejada da música. Ruído pode ser entendido como qualquer som que interfere

no ambiente. É o destruidor do que queremos ouvir. A música de fundo foi inventada para

homens com ouvidos (SCHAFER, 1991)

O autor acima citado afirma que os enfermeiros têm como prioridade sempre o

paciente e não as músicas, por isso, devem-se ter determinados cuidados ao colocar música

ambiente em unidade hospitalar, pois essa pode não fazer parte do universo sonoro do

paciente e acaba funcionando como mais um fator de estresse, mais um “ruído” entre tantos

outros.

Segundo Schafer (1991), o homem teme a ausência de som como teme a ausência da

vida... Pois, o último silêncio é a morte e que por isso, o som, com sua vibração preenche o

silêncio, afastando a percepção da morte. Mas, o que é som para uns pode ser ruídos para

outros. Testes científicos revelam que até breves períodos de conversas em voz alta são o

suficiente para afetar o sistema nervoso e assim provocar constrições em grande parte do

sistema circulatório.

O autor explica que escolher o som que nos cerca é escolher a maneira de cuidar:

ruídos ou sons agradáveis, qualquer música de fundo ou música escolhida com respeito ao

gosto musical do paciente. Decidir com quais sons nós, enfermeiros, vamos preencher nosso

ambiente de trabalho é escolher entre ser cuidadoso ou realizar um “(des) cuidado”

(SCHAFER, 1991, p.23).

Há algumas palavras que podemos relacionar ao cuidado: atenção, consideração,