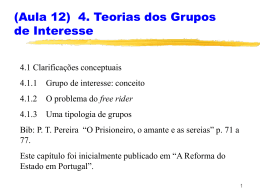

Prefácio à Edição Portuguesa 1. Todos os dias quando abrimos os jornais somos confrontados com notícias do tipo: camionistas bloqueiam estradas em França; farmácias contestam a política da Ministra da Saúde; ambientalistas criticam a localização da nova ponte sobre o Tejo; moradores fazem abaixo assinado contra a concessão de um alvará que permite a construção de uma nova urbanização; trabalhadores lutam pelo cumprimento da lei das quarenta horas semanais. Na realidade, quem está por detrás destas acções não são apenas indivíduos ou empresas enquanto tais, mas grupos organizados: sindicatos de camionistas, associação nacional de farmácias e ordem dos farmacêuticos, associações ambientalistas ou de moradores; confederações de sindicatos. A acção dos grupos de interesse públicos ou privados, dos chamados grupos de pressão ou lobbies e, sobretudo, as condições mais propícias para o seu desenvolvimento, são o tema central deste livro. Em certos casos o governo parece mais permeável à actuação de certos grupos parecendo satisfazer-lhes as reivindicações, enquanto que, noutros casos, parece existir maior relutância em ceder às pressões a que é sujeito. Isto coloca desde já uma questão que é a de tentar perceber quais os grupos que serão mais eficazes na sua acção com vista a influenciar as decisões e políticas governamentais. Visto que os sujeitos da acção colectiva são, em geral, grupos organizados e não indivíduos enquanto tais, a questão que se coloca de imediato é saber quando é que um grupo cria uma organização formal para defender os seus interesses. Contudo, antes de respondermos a esta questão há que colocar outro problema fundamental: o que identifica um grupo ? A resposta mais simples a esta última questão é a que sustenta que um grupo é um conjunto de entidades (indivíduos, empresas ou nações) que partilham um interesse comum. Porém, o facto de partilharem um interesse comum, e portanto constituirem um grupo não significa necessariamente que o grupo se organize para a acção colectiva através da constituição de uma associação ou outro tipo de organização. Nada melhor que um exemplo para ilustrar o que acabámos de referir. Não é do nosso conhecimento a existência de uma “associação para a defesa dos passeios de Lisboa” (ou do Porto), uma associação que teria como objectivo libertar os passeios da voragem dos automóveis que teimam em os pisar e obstruir a passagem dos peões. Contudo, não há dúvida que há um conjunto de indivíduos que partilham desse interesse comum. Os residentes em Lisboa e que se deslocam a pé ou de transportes públicos na cidade, os que vivem nos concelhos limítrofes e trabalham na capital e que, por impossibilidade ou opção, não trazem o seu automóvel para a cidade. Também todos aqueles (turistas ou não) que simplesmente apreciam esteticamente a calçada lisboeta. Trata-se pois do que Olson e outros autores chamam de “grupo latente”, um grupo que não chegou a organizar-se. Não há dúvida que a política do município lisboeta respeitante a este problema não seria a mesma se existisse aquela associação, sobretudo se ela fosse dinâmica e efectiva junto da opinião pública assim como junto do próprio município. Um grupo, quando se organiza, torna-se muito mais eficaz junto do poder político, do que quando permanece latente e é por isso que assistimos ao proliferar de organizações para a acção colectiva nas democracias mais antigas e estáveis politicamente. Poderíamos multiplicar os exemplos ilustrativos de casos em que a acção colectiva voluntária visa apenas e simplesmente o cumprimento da lei, ou seja, contrariar uma certa inépcia do poder político (ao nível da administração central ou local) em fazer cumprir a lei. Basta considerar o problema da construção urbana e do respectivo licenciamento para nos virem à memória bastantes exemplos em que a lei não é cumprida e os interesses particulares se sobrepõem ao interesse público, ou pelo menos aquilo que é considerado “interesse público” de acordo com a legislação vigente. Pense-se ainda no tratamento que deveria ser dado aos resíduos industriais e onde, em muitos casos, a lei também não é cumprida ou no caso do trabalho infantil que continua a ser utilizado por algumas indústrias no nosso país. Nestes casos, a existência de uma associação de defesa do ambiente ou de defesa dos direitos da criança pode fazer a diferença. O tipo de motivação para a acção colectiva que acabámos de referir - fazer cumprir as leis – é pois um dos objectivos que pode nortear a acção colectiva voluntária. É mais relevante em países em que o Estado democrático de direito tem uma menor importância, não tanto pelas insuficiências da legislação, mas antes por a cultura, a tradição e os costumes serem menos favoráveis a um respeito pelas regras e pelas leis. Se compararmos os países anglo-saxónicos, com os países latinos, parece não haver grande dúvida que é nos últimos onde a atitude perante a lei é mais “benevolente”, ou seja, onde muitas leis são encaradas, mais como uma referência, do que algo que deve ser respeitado. Isto significa que, a nosso ver, a lógica da acção colectiva tratada neste livro, tem um campo de aplicação, ainda mais vasto, em países como Portugal, do que noutros países, como os Estados Unidos da América e a Inglaterra onde esta teoria foi desenvolvida. Um segundo objectivo para a acção colectiva, é um grupo procurar obter do governo (ou do parlamento) algumas benesses, que poderão assumir uma multiplicidade de formas: legislação favorável aos interesses do grupo, subsídios, isenções fiscais, direitos especiais, protecção aduaneira, restrições à competição. Grupos de teatro, óperas e orquestras filarmónicas pedem subsídios, mas também os produtores agrícolas e os industriais os pedem. O pequeno comércio pede protecção contra a concorrência das grandes superfícies, as pequenas livrarias pedem o preço fixo do livro, os industriais querem facilidades do governo, protecção contra a concorrência de empresas estrangeiras e regulação do mercado interno para limitar a entrada de novas empresas no mercado. Os estudantes querem que sejam os contribuintes a pagar as propinas no ensino superior. Comum a todas estas reivindicações está a característica da acção colectiva se dirigir a uma qualquer entidade governamental em sentido lato: governo, parlamento, administração local, etc. Este é o tipo de acção colectiva que maior importância tem nas nossas sociedades e o que é tratado de forma mais exaustiva neste livro. Um terceiro tipo de acção colectiva é aquele em que o grupo, com ou sem organização formal, fornece aos seus membros um benefício colectivo, sem necessidade de recurso a uma instância governamental. Quando os pais e amigos da criança deficiente mental se associam para apoiar as famílias destas crianças, quando moradores se organizam para tratar de um terreno baldio ou quando amigos que gostam de jogar futebol ou bridge se juntam com esse fim, estamos na presença de situações em que o grupo fornece um bem colectivo aos seus membros, independentemente da acção governamental. A questão que se coloca para qualquer dos tipos de acção colectiva acima considerados é saber quando é que o indivíduo (a empresa, a nação) acha que vale a pena contribuir para a acção colectiva. Aqui um pouco de introspecção pode ser útil e vale a pena perguntarmo-nos: para que “acções colectivas” estou a contribuir neste momento, em tempo, em dinheiro ou doutra forma ? Porque escolhi estas e não outras que prosseguem semelhantes objectivos ? Porque não contribuo para organizações que têm os mesmos objectivos do que eu ? Embora todas estas questões sejam importantes, talvez a última seja a mais pertinente. Existe o argumento típico de que “eu não contribuo para …(isto ou aquilo)… porque o Estado é que deveria ocupar-se e eu já pago impostos…”. Existe aqui uma posição implícita de que todos os bens colectivos devem ser fornecidos pelo Estado e não por organizações de carácter voluntário, e portanto já que existe uma contribuição coerciva para esse fim (os impostos), essa contribuição deverá ser entendida como a contribuição individual total para os bens colectivos da sociedade. Obviamente que este argumento só será válido se aceitarmos o pressuposto inicial de que todos os bens colectivos devem ser fornecidos pelo Estado. Existem contudo dois argumentos mais subtis para a não contribuição. O primeiro, pode ser posto nos seguintes termos: “a minha contribuição seria tão pequena e tão insignificante que em nada alteraria a situação global”. Esta afirmação é sobretudo aplicável quando se trata de grandes grupos, onde a contribuição de um indivíduo é, geralmente, muito pequena em relação às contribuições globais e por isso é, em muitos casos, imperceptível pelos outros. O segundo tipo de argumentos pode enunciar-se assim: “se o bem colectivo for fornecido eu beneficiarei dele quer tenha contribuído quer não tenha”. Isto deriva de uma característica de muitos bens colectivos que é a sua indivisibilidade e não rivalidade no “consumo” que permite que muitos indivíduos usufruam dos benefício sem para ele contribuírem. Porque hei-de ser membro do sindicato da minha profissão e pagar a quota se, caso ele seja bem sucedido na luta por melhores salários, eu também beneficiarei desse sucesso mesmo não sendo membro? Porque hei-de contribuir para uma associação ambientalista se, independentemente da minha contribuição, caso ela seja eficaz eu também obterei os benefícios ? Objectarão alguns, que muitos indivíduos não pensam desta maneira, e se pensam não deveriam pensar. Este livro não é, contudo, acerca de comportamento moral ou ético, acerca de como os indivíduos ou as empresas deveriam comportar-se ou agir colectivamente, mas antes sobre comportamento racional na presença de “bens colectivos” cuja característica de não rivalidade no usufruto, leva muitos indivíduos, a andarem “á boleia” das contribuições dos outros. Mancur Olson é um economista e portanto é natural que utilize uma abordagem dos grupos característica dos economistas. Os grupos são, como referimos, conjuntos de indivíduos, empresas ou nações que têm interesses comuns. A unidade base de análise é o “indivíduo” que se assume ser racional, no sentido em que escolhe acções adequadas para alcançar os seus fins. Para além de racional, o autor muitas vezes assume que os indivíduos são também egoístas, ou seja, que os objectivos a alcançar com a acção colectiva são essencialmente de modo a melhorar o seu bem-estar individual. Esta abordagem parece justificar-se sobretudo porque a maioria dos lobbies que actuam na sociedade Americana, em Washington mais concretamente, têm objectivos económicos, o mesmo se passa nos outros países. Trata-se dos grupos de pressão representando a agricultura, os trabalhadores assalariados da indústria, outros grupos profissionais (incluindo as profissões liberais) e as empresas. A análise desenvolvida neste livro tem também aplicação, sobretudo em grandes grupos, noutro tipo de lobbies não económicos ( sociais, políticos e alguns filantrópicos). De facto, como Olson discute no capítulo II, em certas situações agentes racionais e altruístas, não contribuirão para o bem colectivo. Contudo, para certo tipo de grupos de pressão não económicos (filantrópicos e religiosos), sobretudo quando os agentes não são racionais a teoria desenvolvida neste livro não tem grande aplicação. 2. A Lógica da Acção Colectiva é um importante clássico na teoria dos grupos, situando-se na fronteira disciplinar da economia, sociologia e ciência política, não sendo pois de estranhar a grande influência que este livro teve, e tem, nestas três disciplinas sobretudo nas abordagens em termos de “escolha racional”. Mancur Olson tem sido, ao longo de vários escritos, um defensor de uma certa interdisciplinaridade nas ciências sociais.1 Através de uma análise minuciosa dos custos da acção colectiva e da sua partilha entre os membros do grupo, da natureza do “bem colectivo” fornecido (o interesse comum) e da dimensão e estrutura dos grupos, Olson deriva um conjunto de conclusões, das quais vale a pena ressaltar algumas até pela sua aplicação ao caso português. Sem dúvida uma das mais relevantes é a clarificação da chamada, “falácia da composição”. É muitas vezes considerado que da mesma forma que um indivíduo racional prossegue os seus objectivos pessoais, um grupo de indivíduos racionais, com um interesse comum, tentarão alcançar esse objectivo comum. Olson conclui que em muitas situações, os grupos permanecem latentes e não se organizam, constituindo por vezes “aqueles que sofrem em silêncio”. É sobretudo o caso dos grandes grupos que prosseguem apenas um bem colectivo. A “falácia da composição” tem estado subjacente a várias correntes de pensamento em economia e em ciência política. É o caso da “velha” economia institucional (J.R. Commons) da “nova” economia política de Chicago (Gary Becker, D. Whitman), dos pluralistas políticos (Bentley, Truman, Latham, Dahl). Apesar da diversidade metodológica destas correntes, partilham um aspecto comum que é a importância dada aos grupos de interesse nos modernos regimes democráticos e a postura de que quando existe um interesse comum forte, um grupo organiza-se para defendê-lo. Isto leva alguns, em particular a “nova” economia política de Chicago, a serem bastante optimistas em relação ao resultado da actuação dos diferentes grupos de pressão, justificando que a democracia produz políticas “eficientes” em consequência da interacção de grupos de interesses opostos cujo peso relativo dependerá da importância relativa dos interesses que defendem e também do montante de fundos disponíveis para a acção de lobby. Olson concerteza que não partilha deste optimismo.2 A mesma “falácia da composição” está de certo modo implícita no pensamento de Marx. O facto da luta de classes não ter assumido as proporções que Marx previu não deriva nem de ele ter sobre-estimado a importância do económico, nem de ele ter considerado a motivação racional de burgueses por um lado e proletários por outro. Olson argumenta antes que “a acção de classe não ocorrerá se os indivíduos que constituem uma classe agirem racionalmente”. Mais uma vez a acção colectiva fracassará, em grandes grupos, quando aquilo que o grupo pretende alcançar for apenas um bem colectivo que pode ser usufruído por todos, independentemente de terem, ou não, contribuído para esse bem. 1 Olson, M. (1990) “Toward a unified view of economics and the other social sciences” em James Alt e Kenneth Shepsle (ed.) Perspectives on Positive Political Economy, Cambridge, Cambridge University Press. 2 Ver a este respeito a entrevista realizada a Olson e reproduzida em Paulo Pereira (1996) “Mancur Olson: um ilustre desconhecido (em Portugal)”. Estudos de Economia, 15(3), pg. 311-316 Contudo existem certos grandes grupos que ultrapassam o estado latente e se mobilizam para a acção colectiva. A explicação para isto reside, em geral, que a par do bem colectivo que é fornecido a todos os membros do grupo, existem também “incentivos selectivos” que incidem sobre cada um dos indivíduos em particular e que podem ser de natureza positiva (apenas para os que contribuem efectivamente para a acção colectiva) ou negativa (para os que não contribuem). Assim, por exemplo o grupo dos consumidores consegue organizar-se em associação não por causa do bem colectivo que fornece e que é usufruído por todos os consumidores (acção de fiscalização sobre a qualidade dos produtos, acções judiciais contra empresas prevaricadoras, informação, etc.), mas pelo facto de fornecer um “incentivo selectivo” na forma de uma revista informativa exclusiva para os sócios, ou seja para aqueles que contribuem para a existência da organização. Desta forma os grandes grupos, quando se mobilizam é porque conseguiram desenvolver com sucesso um sistema de “incentivos selectivos” de modo que uma parcela significativa dos seus membros decide voluntariamente contribuir para a organização. Existe, contudo, outra estratégia que os grupos poderão adoptar e que é a de convencerem o governo da necessidade que este legisle no sentido de tornar a filiação na organização obrigatória. Conforme é discutido por Olson neste livro, trata – se de algo que foi muito importante no sindicalismo americano, e que ficou conhecido por “closed shop” (“loja fechada”) e que obrigava os trabalhadores de certas empresas a estarem sindicalizados. Hoje, em Portugal, esta situação também existe sobretudo ao nível de certas profissões liberais (médicos, engenheiros, advogados, arquitectos) e ainda os farmacêuticos, onde o exercício da profissão obriga à inscrição na respectiva Ordem profissional. É claro que do ponto de vista da acção colectiva do grupo, a existência de uma Ordem trás benefícios pois torna as contribuições obrigatórias independentemente, até, da qualidade da actividade dessa organização. Do ponto de vista da sociedade como um todo, já conviria fazer uma análise mais detalhada para perceber os benefícios e os inconvenientes da existência das Ordens. Olson discute o caso dos lobbies de profissionais e é interessante reflectirmos sobre o paralelo com a realidade portuguesa. A filiação compulsiva é apenas uma das formas através das quais os governos podem levar ao incentivo da acção colectiva. As outras formas são os subsídios governamentais e ainda o próprio governo pode enviar funcionários para dinamizar certas associações, como aconteceu nos EUA com as associações de agricultores (Farm Bureaus), que mais tarde se tornaram poderosas organizações de lobby junto do próprio governo. É interessante notar que Olson desenvolve aqui uma análise em sentido contrário ao da ciência política tradicional que analisa a relação entre a actuação dos lobbies e as políticas governamentais, mas não analisa a relação inversa, ou seja de como o governo pode ser, ele próprio, um promotor do desenvolvimento de lobbies. Esta tentação é tanto maior quanto, nos tempos actuais, os governos se defrontam com sérias restrições orçamentais, de forma que uma “descentralização” de funções governamentais para as associações profissionais ou outros grupos de interesse, trás, no imediato, uma redução na despesa pública. Contudo, não será, talvez, mau relembrar que o governo responde perante os cidadãos enquanto que as associações respondem perante os seus associados, e que os interesses de uns e de outros nem sempre coincidem. Até aqui referimos apenas grandes grupos que podem ficar latentes ou mobilizar-se com “incentivos selectivos”, contudo, é sobretudo ao nível dos pequenos grupos que é mais provável que a acção colectiva se realize. As razões são intuitivas e prendem-se com as várias diferenças entre pequenos e grandes grupos. Nos primeiros o acto individual de contribuir, ou não, é observável, de modo que certo tipo de sanções poderão ser aplicadas aos que não quiserem contribuir. Cada “indivíduo” (indivíduo, empresa ou nação) recebe uma parcela maior do ganho global do bem colectivo quando se trata de pequenos grupos. Há até um caso particular de grupos, os “privilegiados” onde a acção colectiva não irá fracassar, porque um indivíduo apenas está disposto a financiar, só ele, os custos do fornecimento do bem colectivo. Isto tem a ver com a estrutura de benefícios dos diferentes elementos do grupo e indica que quanto maior for a assimetria de beneficios, maior a probabilidade do grupo ser privilegiado e de a acção colectiva ter sucesso. Daqui deriva também uma hipótese, que Olson desenvolve em artigo posterior3 aplicando às alianças entre nações (NATO), sugerindo que “o pequeno explora o grande”, ou seja, aquele que tem menores benefícios do bem colectivo pode subavaliar esses benefícios de modo a que seja o “grande”, aquele que mais usufrui do bem colectivo, a pagar uma parte dos custos da organização mais do que proporcional do que os benefícios que retira da acção colectiva. 3. A Lógica da Acção Colectiva é um livro fértil em hipóteses que têm sido exploradas em numerosos artigos e livros ao longo das três décadas desde a sua publicação. Vale a pena referir aqui dois livros que se debruçam exclusivamente sobre os argumentos aqui desenvolvidos. O primeiro é de um cientista político, Russel Hardin,4 que discute de forma mais aprofundada a tipologia dos grupos apresentada por Olson, distingue a análise estática da análise dinâmica dos grupos e aborda vários importantes lobbies que actuam na sociedade americana. O segundo livro,5 escrito por um economista (Todd Sandler)e para economistas usa a teoria dos jogos e uma formalização algébrica mais rigorosa para distinguir melhor os diferentes tipos de bens colectivos. Não há dúvida que Sandler refina alguns argumentos desenvolvidos ao longo deste livro, ilustra muito bem o leque variadíssimo de aplicações da lógica da acção colectiva, mas no fundamental não refuta nenhuma das principais conclusões do presente livro. Uma continuação importante da presente obra, foi realizada pelo próprio Olson em The Rise and Decline of Nations.6 Aqui o autor desenvolve as implicações da lógica da acção colectiva a nível macroeconómico nomeadamente no que toca ao crescimento económico, à estagflação e ao que chama de rigidez social. Aquilo que pretende explicar é, em primeiro lugar, os factores que levam a que em certas sociedades se desenvolvam mais grupos de interesse do que noutras, e em segundo lugar, os efeitos que estes grupos de interesse têm a nível macroeconómico. No essencial Olson argumenta que as sociedades estáveis com fronteiras inalteradas tendem a acumular mais ‘coligações distributivas’ ao longo do tempo. Este conceito é utilizado para identificar, dentro dos grupos de pressão, aqueles grupos que apenas pretendem uma melhoria do bem-estar dos seus membros através de uma maior fatia do rendimento nacional. As ‘coligações distributivas’, sobretudo as que são pequenos grupos, têm um poder mais do que 3 Olson, M. e Zeckhauser, R. (1967) “An Economic Theory of Alliances”, Review of Economics and Statistics, 48, pp. 266-279 4 Hardin, R. (1982) Collective Action, The John Hopkins University Press, Baltimore 5 Sandler, T. (1992) Collective Action: Theory and Applications, Harvester Wheatsheef, New York 6 Olson, M. (1982) The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven. proporcional aos seus membros, reduzem a eficiência e o rendimento e o rendimento agregado das sociedades onde operam pois abrandam a capacidade da sociedade em adaptar-se a novas tecnologias, tornam a vida política mais conflituosa e mais difícil a regulação governamental. Em suma, a predominância de pequenas ‘coligações distributivas’ torna as sociedades mais ‘escleróticas’ e é isto que, na opinião de Olson, explica em grande parte o declíneo secular da Grã-Bretanha e também o sucesso económico de países como a Alemanha e o Japão, cujas derrotas militares foram também acompanhadas de uma diluição de muitos grupos de interesse que perderam peso e importância, o que foi benéfico do ponto de vista económico. É claro que algumas das conclusões do Rise and Decline of Nations têm sido objecto de controvérsia na literatura posterior, mas isto só prova que este livro representou uma referência importante nas teorias do crescimento e desenvolvimento. Mancur Olson não foi, nem é, um economista da corrente dominante em economia, seja ela micro ou macroeconómica, pois sempre foi alguém que, ao contrário dos economistas neoclássicos tradicionais, sempre deu muita importância ao estudo das instituições e dos seus efeitos económicos. Faz parte de um pequeno grupo que inclui um cientista político (William Riker) e mais três distintos economistas (Kenneth Arrow, James Buchanan e Anthony Downs) que no final da década de cinquenta, início da de sessenta escreveram quatro livros7 que, conjuntamente com a Lógica da acção Colectiva, deram substância a um novo programa de investigação conhecido por teoria da escolha pública (public choice)8 ou análise económica da política. Esta corrente de investigação considera que a política pode ser entendida como um mercado, mais ou menos competitivo, desde que se assuma que os agentes nele envolvidos (políticos, funcionários públicos, cidadãos enquanto eleitores e membros de grupos de pressão, empresas) são racionais na prossecução dos seus objectivos. O “mercado” político tem sobretudo duas dimensões: o formal, que é o do voto, e o informal que é onde actuam os grupos de pressão. O livro de Anthony Downs é a obra clássica na análise económica da democracia representativa (mercado formal do voto) enquanto que a presente obra de Mancur Olson é o livro de referência na análise económica dos grupos de pressão. 4. Este livro não é apenas um clássico de economia política, de ciência política e uma referência importante na sociologia. Não é tambem somente um livro de interesse académico, como o provam as inúmeras traduções e as muitas citações que a ele são feitas em artigos de revistas especializadas daquelas três disciplinas. É sobretudo um livro que nos ajuda a perceber os problemas actuais da sociedade portuguesa pois é um livro sobre grupos de pressão (lobbies) e de como certos grupos são mais bem sucedidos na sociedade do que outros, mais capazes de serem eficazes na acção colectiva. Numa época, como a em que vivemos, onde certos grupos têm maior acesso aos meios de comunicação ou a outras formas de pressão política, a sua voz sobrepõe-se por vezes ao 7 Arrow, K. (1951) Social Choice and Individual Values, New York, John Wiley and Sons (ed. Rev. 1963); Downs, A. (1957) An Economic Theory of Democracy, New York, Harper and Row; Riker, W. (1962) The Theory of Political Coalitions, New Haven, Yale University Press; Buchanan, J. and Tullock, G. (1962) The Calculus of Consent, Ann Arbor, The University of Michigan Press. 8 Para o interessado, com preparação económica, o melhor livro continua a ser o de Dennis Mueller (1989) Public Choice II, Cambridge University Press, Cambridge. Uma leitura mais introdutória e acessível é o livro de Ian McLean (197) Public Choice: an introduction, Basil Blackwell, Oxford ou Paulo Pereira (1997) “A teoria da escolha pública (public choice): uma abordagem neo-liberal ?” em Análise Social, nº 141. Vários contributos acerca da controversa aplicação da teoria da escolha racional em política podem ser lidos em Jeffrey Friedman (ed.) (1996) The Rational Choice Controversy, Yale University Press, New Haven. interesse geral da população que permanece latente. Muitas vezes as reformas indispensáveis e necessárias na sociedade portuguesa nos campos da educação, da saúde, das finanças locais e da administração do território (para só citar algumas) têm sido bloqueadas e adiadas pela actuação de grupos de pressão, alguns dos quais actuando de forma pouco transparente e sobretudo pouco representativa dos grupos que supostamente representam. A leitura deste livro parece-nos pois muito aconselhável a todos aqueles que desejem ter uma visão mais realista dos grupos que são bem sucedidos e dos que fracassam na organização da acção colectiva. Paulo Trigo Pereira

Baixar