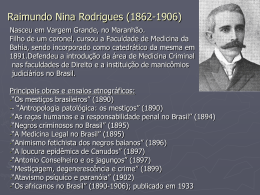

T UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I PEDAGOGIA CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS LITERATURA INFANTIL E A IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA: CONSTRUÇÃO OU NEGAÇÃO? SALVADOR 2010 2 CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS LITERATURA INFANTIL E A IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA: CONSTRUÇÃO OU NEGAÇÃO? Monografia apresentada a Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Departamento de Educação, Campus I, como pré-requisito para a conclusão do curso de Pedagogia. Orientador (a): Profª.drª. Mª de Fátima Nolleto SALVADOR 2010 3 CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS LITERATURA INFANTIL E A IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA: CONSTRUÇÃO OU NEGAÇÃO? Monografia submetida à aprovação do corpo docente da Universidade do Estado da Bahia UNEB, Departamento de Educação, Campus l, como pré-requisito para a conclusão do curso de Pedagogia, Habilitação em Educação Infantil. Aprovada em: ....../...../........ Banca Examinadora: __________________________________ Profª.Drª. Mª de Fátima Nolleto - Orientadora Universidade do Estado da Bahia ____________________________________ Profª. Msc. Adelaide Badaró Universidade do Estado da Bahia _____________________________________ Profª. Msc. Claúdia Universidade do Estado da Bahia 3 FICHA CATALOGRÁFICA: Sistema de Bibliotecas da UNEB Santos, Cristiana Ferreira dos Literatura infantil e a identidade da criança negra: construção ou negação? / Cristiana Ferreira dos Santos . – Salvador, 2010. 73f. Orientadora: Profª. Dªr. Maria de Fátima Nolleto. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Colegiado de Pedagogia. Campus I. 2010. Contém referências. 1. Literatura infanto-juvenil. 2. Educação de crianças. 3. Negros - Educação. 4. Identidade racial. II. Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação. CDD: 808.899282 4 Dedico este trabalho primeiramente, a Deus, a minha mãe, um ser humano exemplo de mãe, mulher, filha, irmã, amiga e avó, me fez trafegar pelo caminho do bem e da honestidade, que tanto comemorou o meu ingresso na Universidade e me apoiou nos momentos mais difíceis de minha vida. Dedico este trabalho também a toda minha família, meu irmão Cristiano (em memória), minha irmã Eliana que na sua bondade, sensibilidade e dedicação sempre me serviu de suporte, a meu irmão Eliércio e ao pequeno Ian Robert, a minha estrelinha que veio abrilhantar a minha vida. E, dedico especialmente, ao meu grande amor Roberth dos Santos que tanto me serviu de sustentáculo ao longo destes anos de convivência e de aprendizado. A todos que de alguma forma colaboraram para a efetivação deste trabalho, que acreditaram e acreditam em mim. 5 AGRADECIMENTOS Gostaria de agradecer a Professora Adelaide Badaró pela generosidade e compreensão com que me tratou, no momento em que mais precisei. A toda a minha família pelo exemplo de amor, dedicação e dignidade. A minha querida sogra, Maria Aparecida dos Santos, avó de meu filho, pelo apoio presente e firme no momento mais difícil desta caminhada, rumo à conclusão do curso de Pedagogia. Agradeço a Escola Municipal Sociedade Fraternal, em especial a Professora Magda e sua turma de Educação Infantil. Cumpre salientar que Magda é uma das melhores professoras que conheci até então, na sala dela negros são heróis, são príncipes e princesas; a coordenadora pedagógica. Principalmente, pela forma acolhedora com que me receberam e acolheram e por me mostrarem que uma Educação Pública de qualidade é possível. Gostaria de agradecer ao meu querido mestre, o Professor Jaime Sodré, o qual tive o prazer de conhecer e com ele construir aprendizados sobre a cultura negra, fundamentais para a elaboração deste trabalho. Foi com ele que pude descobrir inquietar-me, construir, desconstruir, reconhecer e discutir minhas angústias acerca do tema referido neste trabalho. E mediante essa convivência, posso dizer que num cenário de preconceito e discriminação em que está debruçada a sociedade brasileira, é fundamental que existam pessoas como o Professor Jaime. Gostaria de agradecer a minha orientadora, professora Fátima Nolleto, uma profissional admirável e competente. Aos meus queridos amigos Michele, Daniele, Andréa, Fabíola e Allan por dividirem comigo momentos distintos e especiais principalmente, no espaço acadêmico. 6 Para a criança, as aventuras do herói ainda são legíveis no torvelinho das letras como figura e mensagem na agitação dos flocos. Sua respiração paira sobre a atmosfera dos acontecimentos e todas as figuras bafejam-na. A criança mistura-se com as personagens de maneira muito mais íntima do que o adulto. É atingida pelo acontecimento e pelas palavras trocadas de maneira indizível, e quando a criança se levanta está inteiramente envolta pela neve que soprava da leitura. (BENJAMIN, 1984, p. 104-105) 7 RESUMO Esta monografia estuda a importância da Literatura infantil para a construção de identidade étnico-racial da criança negra, trazendo um breve histórico sobre este jovem gênero literário, fazendo uma discussão acerca dos caminhos possíveis para uma construção identitária: trata-se da Literatura afro-brasileira, a tradição oral africana e o papel da linguagem iconográfica no tocante ao processo de interação da criança com a literatura e com o sentimento de pertencimento desta em relação ao seu grupo étnicoracial. Num segundo momento a pesquisa trata dos personagens negros na literatura infantil enfatizando que é preciso ir além dos estereótipos de forma que a criança negra tenha na literatura a possibilidade de encontrar a si mesma. Apresenta também os resultados de um estudo de caso com alunos negros da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Salvador. O foco principal foi levantar as representações e reações diante de histórias que trazem narrativas e ilustrações positivas do negro especialmente, sobre a identidade étnico-racial. Para tanto foi desenvolvido um estudo de caso na Escola Municipal Sociedade Fraternal, onde foram usadas técnicas de coletas de dados como observação, entrevista e oficina de contação de histórias. O referido estudo corrobora para um processo de construção de identidade de alunos negros onde impera a falta de informações, não apenas por parte do ensino formal, do aluno negro quando o assunto é a sua história, o que colabora para a não-aceitação de si mesmo e em decorrência disso, compromete a sua relação com o outro e com o mundo que o rodeia. Palavras-chaves: Literatura infanto-juvenil. Identidade étnico-racial. Criança negra. Educação. 8 ABSTRACT This work studies the importance of children's literature for the construction of identity étnico-racial of black children, bringing a brief history of this young literary genre, making a discussion of possible ways to construct an identity: it's read less literature, oral tradition Africa and the role of iconic language for the process of interaction between children with literature and with the feeling of belonging in relation to their ethnic-racial group. In a second stage of the research is about black characters in children's literature emphasizing that we must go beyond the stereotypes so that the black child in literature has the possibility of finding itself. It also presents the results of a case study of black students in Early Childhood Education Network Public Municipal Salvador. The main focus was to raise the representations and reactions to stories that bring stories and pictures of black people especially positive about the identity étnico-racial. For this purpose we developed a case study in the School Hall Fraternal Society, where they used techniques of data collection such as observation, interview and workshop of storytelling. The study corroborates to a process of identity construction of black students dominated the lack of information, not only for formal education, the black student when it comes to their history, which contributes to the non-acceptance of self same and as a result, compromises its relationship with the other and the world around them. Keywords: Juvenile literature. Ethnic-racial identity. Black child education. LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 01 – Chegada de Luana a Palmares..................................................40 Figura 02 – Bintou passeia na Vila africana.................................................41 Figura 03 – Mapa de povos africanos .........................................................42 Figura 04 - Luana e família ...........................................................................43 Figura 05 – Bintou e sua querida avó ..........................................................43 Figura 06 – Bintou e sua irmã .......................................................................45 Figura 07 – A comunidade agradece a Bintou.............................................48 Figura 08– J, 5 anos de idade, Jardim II.......................................................60 Figura 09 – G, 5 anos .....................................................................................63 Figura 10 – M, 6 anos.....................................................................................65 Figura 11– G, 5 anos .....................................................................................67 Figura 12 – G, 5 anos .....................................................................................67 Figura 13 – G, 5 anos. ....................................................................................68 10 SUMÁRIO INTRODUÇÃO ................................................................................................... 1 LITERATURA INFANTIL:CAMINHOS POSSÍVEIS PARA 11 UMA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA .......................................................................... 17 1.1 A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NEGRA .............................................. 17 1.2 O SURGIMENTO DA LITERATURA INFANTIL: BREVE HISTÓRICO ........ 19 1.3 LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: UMA POLÊMICA EM PAUTA ............. 24 1.4 A TRADIÇÃO ORAL AFRICANA .................................................................. 29 1.5 A LINGUAGEM ICONOGRÁFICA ................................................................ 29 2 A REPRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS NEGROS NA LITERATURA INFANTIL: ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS ......................................................... 33 2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS..................................................................... 33 2.2 A LITERATURA INFANTIL PARA ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS ................ 35 2.2.1 Resgate da ancestralidade e reflexão da escravidão ................................ 38 2.2.2 África(s): País ou continente?................................................................. 40 2.2.3 Origens bem delineadas dos personagens .......................................... 42 2.2.4 Figura feminina em evidência e valorização da estética negra .......... 44 2.2.5 Apreço às relações comunitárias .......................................................... 46 2.2.6 Imagem positiva dos personagens ........................................................ 47 3 LITERATURA INFANTIL E A IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA: CONSTRUÇÃO OU NEGAÇÃO? ...................................................................... 50 3.1 CONHECENDO A ESCOLA SOCIEDADE FRATERNAL ............................ 50 3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA ..................................................................... 53 3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA ................................................................ 54 3.4 ENTREVISTA COM A PROFESSORA ........................................................ 54 3.5 AS OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ......................................... 58 3.6 ANÁLISE DOS DADOS ................................................................................ 59 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 71 REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 74 11 INTRODUÇÃO O objetivo desse trabalho é analisar e discutir a importância da Literatura Infantil na construção de identidade étnico-racial da criança negra no contexto da Educação Infantil, etapa fundamental para o desenvolvimento da criança. A preocupação com esta temática surgiu a partir do momento em que comecei a compreender algumas situações que vivenciei quando criança. Esta compreensão se deu principalmente, durante as discussões proporcionadas pela professora Narcimária Luz, no sétimo semestre do curso de Pedagogia, pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB, no ano de 2009. Vale salientar que há onze anos atrás, numa roda de oração, uma amiga, pedagoga, graduada pela universidade citada anteriormente, pediu a Deus pelo seu filho negro, naquele momento não consegui entender tal pedido. Hoje é possível perceber que a sociedade brasileira, apesar da diversidade que é constituída, vive num cenário de preconceito e discriminação. Nessa direção vários estudos apontam para o não-respeito à diversidade racial, um exemplo é a pesquisa realizada por Eliane Cavalleiro (2003) em escolas da rede pública de ensino, num bairro de classe média de São Paulo. Outras questões me motivaram a tratar desta temática, desde criança gostava muito de ler historinhas, cheguei a ler um livro que contava a história de uma princesa, várias vezes, viajava naqueles escritos, quando não podia comprá-los, admirava-os com olhos brilhantes, pela beleza e formosura disposta nas capas. Atualmente, leio romances literários e não dispenso a leitura de um belo poema. Vale frisar que há um número bastante reduzido de pesquisas que analisam as questões étnico-raciais na educação infantil, no Brasil, o que me instiga a estudar tal temática. Geralmente, as pesquisas tratam do ensino a partir do Ensino Fundamental. Acredito que tal fato se deva à dificuldade que se tem em obter informações com crianças muito pequenas. Outro fato que me impulsionou para a temática em tela foi o seguinte: realizei o meu estágio referente ao Componente Curricular Estágio Supervisionado I, numa 12 escola pública do bairro da Liberdade (Salvador-Bahia), numa sala de educação infantil, o fato é que após realizar uma intervenção através da contação de um conto africano, perguntei a turma (grande maioria negra): se eles eram descendentes de africanos e, todos foram unânimes em dizer que não. Naquele momento, não consegui esboçar nenhuma reação, acredito que fiquei atônita diante da situação devido ao que chamo de “imaturidade pedagógica”. O fato é que aqueles alunos precisavam de um trabalho construído sistematicamente e embasado no reconhecimento da diversidade étnico-racial; não poderia mudar aquele cenário com apenas uma intervenção. Acredito que a resposta negativa daquelas crianças se deu principalmente, pelo fato de eles não se verem como pertencentes à nação negra ou por não conhecerem as contribuições culturais do povo africano para nós brasileiros. Gostaria de ressaltar que o momento decisivo para a escolha dessa temática se deu no sétimo semestre do curso de Pedagogia, ainda no ano de 2009, quando fiz o componente curricular Processo Civilizatório e Pluralidade Cultural com a professora Narcimária Luz. Foi quando, tive a oportunidade de perceber que as questões raciais são muito mais sérias e contundentes no âmbito da sociedade brasileira, descobri que nesta sociedade existe a ideologia do embranquecimento e o mito da democracia racial (nada mais é que uma tentativa de camuflar, disfarçar o racismo existente no Brasil); que existe uma ausência de discussões sobre a temática racial na família, na comunidade, na escola; que existe uma não visibilidade dos negros nos meios de comunicação, etc. Diante destas inquietações pretendo estudar as seguintes questões: Qual a importância da literatura infantil no processo de construção de identidade étnicoracial da criança negra? Quais as representações e reações das crianças diante de histórias que tratam da temática racial? Qual a influência que a postura do professor pode exercer no processo de construção de identidade étnico-racial da criança negra? É fundamental nesta pesquisa, compreender a formação da literatura infantil, enquanto gênero literário em construção. A literatura exerce um papel mobilizador de 13 transformações na vida de uma criança já que trás em suas histórias uma variedade de temáticas, discussões e representações especialmente, através das imagens ali apresentadas. Para tanto, utilizarei os estudos de Marisa Lajolo e Regina Zilberman, Nelly Coelho (2005), Fanny Abramovich (1991) e Ana Célia da Silva. O contexto da educação formal é um espaço propício para a interação da criança negra com a Literatura Infantil e, muitas vezes é na escola que esta criança será desvalorizada, estereotipada e em conseqüência disso, passa a rejeitar os signos e características vinculadas a sua origem. Desta forma, a criança negra tem sua autoconfiança afetada e seu auto-conceito também. Dentro desse processo de desvalorização do negro, tem-se o desejo de pertencimento ao grupo étnico branco. Nesta direção, verifica-se que os estudos de Eliane Cavalleiro (2000) são atualmente, uma fonte esclarecedora e questionadora do lugar que a escola brasileira tem destinado à criança negra. Diante de tudo isso, é possível perceber que a literatura se torna um instrumento que pode ser utilizado como via de desconstrução desse processo e favorável a um processo de mudança e, de reconhecimento do negro no panorama social brasileiro. A literatura (“não aquela que insiste em estereotipar o negro, mas aquela que tem surgido evidentemente, com o objetivo de mudar esse contexto de preconceito e discriminação”) é uma das possibilidades que temos de manter viva a história, os conhecimentos e o legado deixado pelo povo africano para a sociedade brasileira. Desta forma, irei me apoiar nos estudos de Florentina Souza, Maria Nazaré Lima (2006), Eliane Cavalleiro (2001), Heloísa Pires Lima (2006), entre outros. Nesse sentido, espera-se uma obra infantil desprovida de estereótipos veiculados à representação social, cultural e à construção de identidade étnica, esta última tanto para os que se apóiam nela para uma auto-afirmação de sua condição étnico-racial quanto para aqueles que nela encontram uma base para construir valores referenciais no tocante à cultura do outro. 14 É nessa perspectiva de recriação do negro no panorama da literatura que vem trabalhando vários autores na contemporaneidade. Temos como exemplo: Diouf (2004), Lima (1999), Chamberlim (2005) e, é nessa direção que pretendo conduzir o tema aqui proposto, pois é preciso recriar uma nova percepção do negro no contexto da literatura infantil e é preciso valorizar as histórias que já respeitam tal dinâmica, apesar de que existem, mas não são muito divulgadas. Sendo assim, um dos caminhos que podem ser seguidos pelo professor com o objetivo de contribuir para a construção de identidade da criança negra, da qual nos fala Ferreira (2000), é a literatura, esta nos possibilita descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos como nos diz Abramovay 2002). Em suma, enquanto houver crianças e adultos com vergonha de sua identidade étnico-racial, falseando esta como se de outra raça fosse, será necessário que esta discussão persista como forma de resistência à opressão e exclusão, como uma possibilidade de mudança e de atenuação do racismo que tanto tem ultrajado o indivíduo negro, reafirmando que a diferença não pode servir como motivo de inferioridade, mas como construção da valorização do sujeito, do ser humano. Para a realização desta pesquisa foi coletado dados em uma escola municipal da rede pública, no bairro de Pau da Lima, na cidade de Salvador – durante os meses de julho e agosto de 2010. A pesquisa foi realizada mediante observação dos alunos e da professora em sala de aula, entrevista com a professora e, através de oficinas de contação de historinhas que retratam a temática étnico-racial. Desta forma, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa ao debruçar-se na análise das obras literárias e das reações e representações das crianças com estas. Organiza-se esse trabalho em três itens. O primeiro trata da literatura infantil na condição de gênero em construção, sua formação; os caminhos possíveis para uma construção identitária, trazendo inicialmente, uma discussão sobre a construção de identidade negra, a e, dentro deste primeiro item será feito um parâmetro com a literatura afro-brasileira que na contramão da literatura legitimada vem ao longo dos 15 tempos, assumindo pressupostos e idéias da população negra em sua luta contra a ideologia do embranquecimento e a chama da democracia racial. Este trabalho apresenta também a tradição oral africana como uma referência marcante do povo africano e a comunicação oral como elementar para a formação da literatura infantil brasileira e por fim, ressalta a linguagem iconográfica e sua importância no tocante ao processo de interação da criança com a literatura, especialmente. O segundo item trata da representação dos personagens negros na literatura, a origem dos personagens negros na literatura, fazendo ainda neste item, uma análise de algumas obras que trazem o negro na posição de protagonistas onde é feito uma reflexão sobre a ancestralidade africana e uma releitura da escravização (a criança precisa perceber que a história do negro não se resume e nem se finda na escravidão). Ainda neste item será apresentada a importância da figura feminina na tradição africana (daí o fato de tantas personagens femininas nas historinhas que tratam da temática) e valorização da estética negra; a importância dada às relações comunitárias e, a imagem positiva em que os negros são apresentados nas obras analisadas. O último item vem trazendo a pesquisa feita na escola, à análise dos dados, o perfil das pessoas pesquisadas e a partir das historinhas analisadas e dos pressupostos teóricos bem como das representações literárias, será verificado como elas afetam diretamente na construção do imaginário e da identidade da criança negra. Vale ressaltar que utilizo o termo “negro” na mesma acepção dos Movimentos Negros contemporâneos, os quais reconhecem a necessidade de ressignificar este termo, de modo à desconstruir a carga negativa a ele atribuída ao longo do tempo. Afinal, conforme afirma Ana Célia Silva (1995, p. 44), o “(...) termo negro é carregado de conceitos e preconceitos. É carregado também de lembranças, de lutas na construção da identidade. O termo negro nos remete a sujeitos sociais, históricos, a diversidades raciais e culturais”. 16 É salutar esclarecer, ainda que utilizo o termo “negro” por uma questão de perspectiva política, indo ao encontro do que preconiza a posição crítica dos Movimentos Negros contemporâneos, na medida em que objetivam a ressignificação do negro no âmbito social. E ressignificar aqui significa inovar, mudar, recriar uma nova forma de delinear os personagens negros no contexto das histórias infantis. É com tal percepção que faço uso do aludido termo no estudo aqui proposto. Sendo assim, no caso dos alunos pesquisados, atribuo como negro os pardos e os de pele mais escura. 17 1. LITERATURA INFANTIL: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA UMA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA. 1.1 A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE NEGRA No estudo de Nilma Gomes (2008) a autora afirma que entende a identidade negra como um movimento que não se dá apenas a começar do olhar de dentro, do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas também na relação com o olhar do outro, do que está fora, esta relação ela descreve como tensa, conflituosa e complexa (...). A construção de identidade étnico-racial se dá na interação com o outro, seja na escola, na família, em qualquer espaço social. Por isso que efetuei a minha pesquisa de campo num espaço onde as interações são evidentes, que é a sala de aula, utilizando a literatura infantil enquanto instrumento de representação e interação. Ao visitar uma grande livraria em um Shoping Center de elevada circulação, na cidade de Salvador, no dia 13 de julho de 2010 percebi que as obras de literatura infanto-juvenil que tratam da temática étnico-racial, dos indígenas e da cultura afro encontravam-se dispostas na penúltima prateleira de baixo para cima, ou seja, distante dos olhos das crianças que freqüentam aquele espaço. Naquela visita permaneci em torno de duas horas, pude constatar durante este período que todas as crianças eram de origem branca e aparentavam condição financeira beirando classe média a alta. Dentro de um universo de obras literárias que se destinam ao público infantojuvenil, na mencionada livraria havia uma quantidade ínfima de obras que evidenciam a temática étnico-racial, procurei por quatro obras que tratam da supracitada temática, mas encontrei apenas uma, trata-se de As tranças de Bintou. Segundo a aludida funcionária, os da Barbie, por exemplo. 2) As crianças ao abordá-la para pedir-lhe livros de literatura infantil, quais os que elas mais procuram? A supracitada funcionária respondeu que a obra Alice no país das maravilhas – que segundo ela está na moda – em seguida está Chapeuzinho Vermelho e Dora Aventureira, respectivamente. 18 Fiz junto à funcionária daquela seção da mencionada livraria uma inferência sobre a disposição inacessível de obras consideradas importantes para a tão “almejada” interdisciplinaridade, obtendo a resposta seguinte: que elas estavam ali porque era uma determinação da central da livraria, situada na cidade de São Paulo; efetuei mais duas perguntas, trata-se de: 1) Quais os livros mais vendidos de literatura infantil? A mesma respondeu que os de Monteiro Lobato, Rute Rocha e “clássicos”, O fato é que se a construção de identidade se dá mediante a forma como se é visto pelo outro e através da interação com o outro, se este outro é também a criança branca, e esta muitas vezes não é incentivada ou não tem acesso a obras que valorizem o negro, como será possível esta construção? Gomes ao tratar da construção de identidade negra se apóia em Jacques d’ Adesky (2001, p.76) destacando que a identidade, para se constituir como realidade, pressupõe uma interação. A idéia que um indivíduo faz de si mesmo, de seu “eu”, é intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência de sua ação. Nenhuma identidade é construída no isolamento. Ao contrário, é negociada durante a vida toda por meio do diálogo, parcialmente exterior, parcialmente interior, com os outros. Conforma assinala a autora, no Brasil, a construção da(s) identidades negra(s) passa por processos complexos e tensos. Essas identidades foram (e tem sido) ressignificadas, historicamente, desde o processo da escravidão até as formas sutis e explícitas de racismo, à construção da miscigenação racial e cultural e às muitas formas de resistência negra num processo – não menos tenso – de continuidade e recriação de referências identitárias africanas (...). Nesse sentido, é possível constatar no tocante à literatura infantil e a construção de identidade étnico-racial da criança negra que a presença positiva do negro no livro é muito importante, mas é muito importante também que este livro seja acessado pelas crianças negras e não-negras, nos diversos espaços sociais, possibilitando assim uma interação do leitor negro e não-negro com questões e ilustrações que envolvem à temática étnico-racial, o que contribui para o 19 desenvolvimento de ações e relações baseadas na tolerância e no respeito à diversidade. 1.2 O SURGIMENTO DA LITERATURA INFANTIL: BREVE HISTÓRICO Para maior compreensão da literatura infantil e as questões étnico-raciais é preciso que se faça uma síntese do surgimento desse incipiente gênero. A literatura infantil se constitui como gênero literário durante o século XVII, época em que as mudanças na estrutura da sociedade resultaram em repercussões no cenário artístico. O advento da idade moderna, o surgimento da burguesia, a estruturação do capitalismo no qual se evidencia a livre iniciativa e a concorrência e, também a Revolução Industrial implicaram um novo tipo de sociedade e de família que passaram a se preocupar mais com a educação e formação de suas crianças anteriormente, vistas apenas como adultos pequenos, a ponto de Cunha destacar que: A literatura infantil tem relativamente poucos capítulos, começa a delinear-se no início do século XVIII, quando a criança passa a ser um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias, pelo que deveria se distanciar da vida dos mais velhos e receber uma educação especial que a preparasse para a vida adulta. (CUNHA, 2002, p.22) Observa-se que no início do século XVIII, a criança ganha da sociedade um novo status e, este a distancia cada vez mais do modelo do adulto, a criança passa a ter demandas que a difere. Partindo desse pressuposto e, da lógica do capitalismo, o lucro, nasce também um consumidor que precisa ser atendido. Aqueles que dispunham de recursos financeiros usufruíam a mais variada produção literária infanto-juvenil. No estudo de Cunha é possível perceber que as transformações vividas pela sociedade da época causaram mudanças na estrutura familiar, baseada até então na divisão do trabalho entre seus membros que passam de meros cumpridores de obrigações a indivíduos compostos por objetivos, dotados de uma função existencial. Dessa forma, a criança passa a ter um prestígio social nunca visto e isto torna possível o surgimento de obras literárias destinadas ao público infantil. Dentro desse contexto de mudanças na vida social, à escola não fica de fora, também passa por mudança no tocante à sua estruturação. E é nessa perspectiva de 20 estruturação que a escola vai ter maiores vínculos com a literatura. Neste momento de estruturação, conforme afirma Lajolo e Zilberman (2002) a escola vai estreitar seus laços com a literatura. Nos anos 1970 o Instituto Nacional do Livro (fundado em 1937) começa a coeditar, através de convênios, expressivo número de obras infanto-juvenis. Muitos autores, inclusive consagrados, não desprezaram a oportunidade de inserir-se nesse promissor mercado de livros. Conforme assinala Oliveira (2003) esse interesse do mercado editorial se deve à proposta de erradicação do analfabetismo no final dos anos 60 e durante os anos 70, quando a alfabetização de jovens e adultos torna-se o centro das atenções. Oliveira ainda destaca em sua obra que é neste momento que os personagens são meios de criticar, de denunciar a pobreza, a miséria social, a injustiça, a marginalização, o autoritarismo e os preconceitos. Vale salientar que no contexto histórico, o país vive uma situação de muita instabilidade por conta do regime militar; um cenário social de muitas reivindicações por melhorias de vida, manifestações contra o regime e alguns desses escritores tentam situar suas obras dentro de tais perspectivas (denunciando as mazelas sociais, etc.) ainda que, muitos destes tenham deixado prevalecer as estereotipias vigentes no imaginário da sociedade e na muitas vezes, na vida diária. Para Oliveira (2003) a literatura infanto-juvenil surge como um elemento puramente comercial, não há uma preocupação com a temática abordada e a maioria das obras publicadas são adaptações de obras destinadas ao público adulto. É desta forma que ela chega ao Brasil. Aqui no Brasil as produções destinadas às crianças e jovens iniciam-se no século XIX, embora na época tenham sido constituídas principalmente, de obras estrangeiras. Na verdade só depois de Lobato é que começa de fato o apogeu de tais produções. Oliveira se apóia em Brookshaw para afirmar que dentro da perspectiva maniqueísta (traço marcante das histórias infantis): bondade versus maldade, Brookshaw (1083) ressalta que a associação da cor preta com a maldade e feiúra, e 21 da cor branca com a bondade e beleza remonta à tradição bíblica, permanecendo em seu folclore e em seu patrimônio literário e artístico. O autor aponta que o modo como o branco vê o negro foi moldado desde a infância pelas histórias em que a negritude era associada ao mal e os que faziam mal eram negros. A reiteração feita pela autora é pertinente, pois basta lembrar de algumas cantigas e estórias que o adulto utiliza ou utilizava para assustar as crianças (ou até como forma de ninar). O exemplo: Boi da cara preta, O homem da pasta preta, entre outras. A (auto) percepção inferiorizada dos personagens negros (vista em várias obras, inclusive nas de Lobato) também é uma maneira de compreender as consequências do racismo a brasileira, quando se leva o outro (discriminado) a rejeitar a si mesmo e a desejar ter uma aparência considerada condizente com o padrão ideal de beleza, normal: o branco no caso. Segundo Coelho (1985) a Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, o divisor de águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Tal afirmação justifica-se por conta da ruptura do autor com a influência européia, quanto à valorização da cultura brasileira, por resgatar o folclore nacional. Ao aludido escritor, deveu-se o investimento nas primeiras editoras voltadas para as produções infantis e juvenis. É indiscutível que ele diverte e educa o leitor (que não está vinculado a uma análise crítica) por meio de sua obra, apresenta um universo mergulhado em fantasia, ludicidade, criatividade e aventura no Sítio do Pica Pau Amarelo. Em contrapartida, há críticas quanto à estereotipia atribuída ao negro na obra de Lobato. Em especial nas Histórias da Tia Nastácia e em Reinações de Narizinho. Por outro lado existe Dona Benta (branca) que simboliza a sabedoria livresca, o seu conhecimento é superior ao de sua empregada, a qual “(...) representa o lado ingênuo e crédulo do povo”, pois os demais habitantes do sítio pensam que tia Nastácia fala ‘errado’, e que apresenta idéias simplistas. Sendo assim, Dona Benta é o único adulto no texto, ela é símbolo de inteligência, conforme os padrões brancos. 22 Chamou-me a atenção um trecho de um texto de Lobato (1936) – considerado por muitos o Pai da literatura infanto-juvenil, genuinamente brasileira, o texto intitulado Memórias da Emília que traz um relato desta ao Anjinho caído do céu onde a personagem afirma que a vaca era um animal precioso para o homem e que, no entanto, o termo “vaca” era usado de forma depreciativa, na linguagem cotidiana: Pois muito bem. A vaca é tudo isso que acabo de dizer e muito mais. No entanto, se você comparar a mais suja negra de rua com uma vaca dizendo: “você é uma vaca”, a negra rompe num escândalo medonho e se estiver armada de revólver, dá tiros.”(LOBATO, 1936) No estudo de Khéde (1990) é possível perceber que nos contos de fadas tradicionais os personagens são tipos, isto é, marcados por um único traço ou caricatura, quando este traço é muito reforçado. É daí que emergem os estereótipos: a bruxa malvada, a fada bondosa, a princesa virtuosa, o príncipe jovem, belo e forte, conforme o padrão de beleza europeu. Vale frizar que naquele tempo, a sociedade mantinha certa conexão com teorias racistas que vigoravam com muita força no imaginário das pessoas. Acredito que estas teorias (como as de Nina Rodrigues, Silvio Romero, Oliveira Viana e Gilberto Freyre) contribuíram para propagar no país ideologias racistas, a exemplo da ideologia do branqueamento e mitos como o da democracia racial. Sobre o mito da democracia racial Ana Célia da Silva afirma: O mito da democracia racial visa camuflar o racismo e bloquear a organização negra, uma vez que internaliza nos membros da sociedade o engodo da igualdade de oportunidades, reforça o sentimento de inferioridade do negro por não ter “capacidade” de aproveitar tais oportunidades, transferindo mais uma vez para a vítima a culpa da sua situação se miséria e marginalização. (SILVA, 1995, p.34) A autora retrata em sua obra, Discriminação no Livro Didático, os fundamentos da democracia racial e da ideologia do branqueamento: A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial parecem ter como causa fundamental o medo que a minoria branca tem da maioria negra e mestiça, e do possível antagonismo a ser gerado a partir da exigência de direitos de cidadania e de respeito às diferenças étnico-culturais. Isso porque a aceitação democrática das diferenças pressupõe igualdade de 23 oportunidades para os seguimentos que apresentam padrões estéticos e valores sócio-culturais diferentes. Então, o respeito às diferenças implica numa reciprocidade de direitos em um sistema baseado na exploração do outro, desenvolve-se toda uma ideologia justificadora da opressão e interiorização, objetivando a destruição da identidade, da auto-estima e potencialidades do oprimido. (SILVA, 1995, p.25). É mister ainda, salientar que conforme assinala Silva(1989), a ideologia do branqueamento objetiva equalizar as diferenças culturais, transformando os segmentos diferentes, como o negro e o índio, em um só povo, o povo brasileiro, vivendo de forma harmônica e consensual, sob a hegemonia da classe minoritária dominante, pretensamente ariana e européia. Além desta proposta de equalização como forma de evitar o conflito e estabelecer o consenso sócio-cultural, a ideologia do branqueamento tem a proposta de produzir uma nação branca num futuro não muito distante, a partir do processo de miscigenação, como uma das formas de eliminação do povo negro na constituição da nação brasileira. Dentro desta lógica, a literatura legitimada seria um dos instrumentos eficazes para a manutenção desta configuração social, no imaginário da sociedade, onde a maioria negra tem sua identidade destituída e vinculada a elementos depreciativos. Desta forma, há um favorecimento para a manutenção das referidas ideologias. É recorrente a apresentação de personagens negros em funções de pouco destaque na sociedade, reiterando o favorecimento à destruição da identidade do negro conforme preconiza Silva. Abramovich afirma que: O preto? Ora somente ocupa funções de serviçal (setor doméstico ou industrial e aí pode ter uniforme profissional que o define enquanto tal e que o limite nessa, seja mordomo ou operário...) Normalmente é desempregado, subalterno tornando claro que é coadjuvante na ação e, por conseqüência, coadjuvante na vida... (sic)”(ABRAMOVICH, 1991, p.39) O fator que considero um problema não está na ocupação de espaços socialmente desvalorizados, mas em ocuparem somente esses espaços, é como se ao negro só fosse possível a ocupação de papéis de baixo prestígio social. É possível perceber que mesmo quando a obra possui a intenção de trazer inovações, de construir personagens não-caricaturados, vinculados a uma representação mais próxima do real, estas ideologias estão tão fixas no imaginário 24 desta população, ao qual o autor também faz parte, que acabam por cair em muitas estereotipias já verificadas em outras obras. Diante de tudo isso, com as estereotipias que se evidencia nas obras de literatura infantil, desde o surgimento aos dias atuais (com algumas exceções) tornase muito difícil a ocorrência de um sentimento (por parte da criança negra) de aceitação ao grupo étnico ao qual esta pertence, que vai desde a sua “(auto) rejeição como a rejeição de qualquer aspecto que venha a relacionar-se a da sua identidade originária do povo negro”. (CAVALEIRO, 2001, p.145). Será que não está na hora de se pensar sobre os autores e obras que devem ser lidos na escola? Ao me dirigir à escola a qual realizei a pesquisa de campo (será relatada posteriormente neste trabalho), e indagar a professora da turma onde realizei a referida pesquisa, sobre a utilização de obras com a temática étnico-racial, à educadora foi clara ao dizer que a escola não dispunha de nenhuma obra escrita que tratasse de tal temática. 1.3 LITERATURA AFRO-BRASILEIRA: UMA POLÊMICA EM PAUTA No estudo de Fonseca (2006) é possível perceber que há uma polêmica discussão veiculada no cenário literário brasileiro acerca das expressões “literatura negra”, “literatura afro-brasileira”, apesar de bastante utilizadas no meio acadêmico, nem sempre são suficientes para responder às questões propostas por pessoas cujas atividades estão relacionadas com a literatura, a crítica, a educação. Para uma melhor compreensão a autora reporta-se a alguns acontecimentos relevantes. Por isso ela afirma que: A expressão ‘literatura negra’, presente em antologias literárias publicadas em vários países está ligada a discussões no interior de movimentos que surgiram nos Estados Unidos e no Caribe, espalharam-se por outros espaços e incentivaram um tipo de literatura que assumia as questões relativas à identidade e às culturas dos povos africanos e afro-descendentes. Através do reconhecimento e revalorização da herança cultural africana e da cultura popular, a escrita literária é assumida e utilizada para expressar um novo modo de se conceber o mundo. (FONSECA, 2006, pp. 11 e 12) A autora traz questionamentos que considero muito pertinente já que este capítulo trata da literatura infantil e os caminhos possíveis para uma construção 25 identitária e, acredito que a literatura afro-brasileira é um desses caminhos, pois um dos temas prioritários desta é a identidade negra e a cultura africana: Qual a expressão adequada para designar as forma literárias produzidas por autores negros ou afro-descendentes? Por que grande parte dos escritores negros ou afro-descendentes não é conhecida dos leitores e os seus textos não fazem parte da rotina escolar? Eis ai uma polêmica discussão, porém necessária para um melhor entendimento dos sentidos que carregam as expressões “literatura negra” e “literatura afro-brasileira” e também acerca das produções literárias relegadas a ‘décimo ou nenhum plano’. O fato é que quando se utiliza tais termos “em referência à produção artística literária no Brasil, várias questões são suscitadas” (FONSECA, 2006, p.11). Muitos teóricos e escritores do Brasil, das Antilhas, do Caribe e dos Estados Unidos, a utilização do prefixo “afro” não consegue evitar os mesmos problemas já verificados no uso da expressão “afro-brasileiro (a)” são utilizados para caracterizar uma particularidade artística e literária ou mesmo uma cultura em especial. Com base nesse raciocínio, ambos os textos são vistos por tais autores como excludente, porque particularizam questões que deveriam ser discutidas levando-se em consideração a cultura do povo de um modo geral e não apenas suas particularidades, ou seja, no caso do Brasil, se deveria levar em conta a cultura brasileira e não apenas a cultura afro. Muitos estudiosos têm uma opinião contrária, veiculando a necessidade de utilização de tal termo por acreditar que o uso deste é necessário. Conforme afirma a autora: Numa opinião contrária, outros teóricos reconhecem que a particularização é necessária, pois quando se adota o uso de termos abrangentes, os complexos conflitos de uma dada cultura ficam aparentemente nivelados e acabam sendo minimizados. Nessa lógica o uso da expressão “literatura brasileira” para designar todas as formas literárias produzidas no Brasil não conseguiria responder à questão: por que grande parte dos escritores negros ou afro-descendentes não é conhecida dos leitores e os seus textos não fazem parte da rotina escolar?(FONSECA, 2006, p.12) Dessa forma, acredito veementemente na necessidade de particularização e na viabilidade da utilização do termo literatura afro-brasileira por compreender que o aludido termo pode funcionar enquanto elemento propiciador de discussão das 26 temáticas que envolvem o grupo étnico negro e também, como destaque das produções destinadas ao negro ou escritas por este. Nessa direção, é importante salientar que o poder de escolha (no tocante à veiculação das produções literárias) está nas mãos de grupos sociais privilegiados e/ou especialistas – os chamados críticos. São eles que decidem quais autores devem ser lidos e os textos que devem fazer parte dos programas de literatura na escola. Por isso, é necessária uma discussão e uma reflexão mais aprofundada sobre a dificuldade ou a não nomeação da literatura produzida por autores que não são escolhidos pela crítica. Para tanto, é preciso compreender os instrumentos de exclusão legitimados pela sociedade. Por exemplo, quando se faz referência à literatura brasileira, não é necessário usar a expressão “literatura branca”, porém ao fazer um levantamento dos textos e obras consagrados – os ditos clássicos literários, no contexto da literatura brasileira, é possível perceber que o autor e autora negra aparecem muito pouco, ou seja, os escritores que optam pelo trato às tradições africanas em suas obras, são quase sempre minoria na tradição literária do país. Quando se começa a discutir de forma mais intensa a questão da identidade cultural na nossa sociedade, as expressões “literatura negra”, “poesia negra”, “cultura negra” também passam a circular com mais intensidade. Nesse processo, começa a se perceber de forma mais acentuada, a existência do mito da democracia racial de forma que os preconceitos contra os descendentes de africanos tornam-se mais evidentes embora, tais preconceito quase nunca sejam realmente contestados (principalmente, por conta do silenciamento por parte da vítima conforme tem discutido em sua obra Do silêncio do lar ao silêncio escolar, a autora Eliane Cavalleiro), sendo até considerados como não ofensivos. Dentro desta discussão, recordo-me quando foi divulgado com mais afinco o racismo como crime inafiançável e imprescritível (previsto na Constituição Federal de 1988, Artigo 5º, inciso XLII), diante de tal afirmativa questiona-se o seguinte: qual o negro que após ser discriminado nunca ouviu alguém opinar dizendo: deixa pra lá, isso é “besteira”! 27 As obras trazidas por escritores onde a questão étnico-racial é constante constituem um material de pesquisa muito importante, pois apresentam textos que circulam pouco no meio acadêmico e nos programas de literatura das escolas do ensino fundamental e médio. Elas também assumem uma importância porque discutem questões vinculadas à exclusão vivida por grande parte da população brasileira, busca desconstruir uma tradição literária que ao longo dos tempos, vem excluindo a produção dos afro-descendentes e produções de cunho político. Desse modo, é incentivada uma nova forma de se ver os preconceitos evidenciados na sociedade e são apontadas às possibilidades de apresentar o escritor negro ou aquele que se propõe à temática, como criativo, inventivo, crítico e consciente de seu papel enquanto transformador de uma realidade opressora e estereotipada. Os objetivos destes trabalhos são considerados como “estratégia de reversão da imagem do negro visto como “máquina de trabalho”, como “coisa ruim” ou como “objeto sexual”“. (FONSECA, 2006, p.16) Dentro desse contexto, surge a partir de 1978 os Cadernos Negros, uma coletânea publicada anualmente com o objetivo de refletir sobre o lugar ocupado pela literatura produzida pelos afro-descendentes no cenário literário brasileiro. É possível perceber na afirmação de Fonseca quando a autora menciona que: Os autores dos Cadernos Negros buscaram dar visibilidade à sua produção e ampliaram a reflexão sobre a condição de trabalho dos escritores negros, sobre a circulação de seus textos, a marginalidade dessa produção e a linguagem com que se expressam. Numa criação literária mais preocupada com a função social do texto, interessa-lhes, sobretudo, a vida dos excluídos por razões de natureza étnico-racial. A relação entre cor e exclusão passa a ser recorrente na produção literária denominada pela crítica como negra ou afro-brasileira.(FONSECA, 2006, p.17) O fato é que a “literatura negra” tem como um dos temas mais importantes a questão identitária e também “aludem ao enfrentamento das ordens sociais, seguramente mais severas para os brasileiros de cor negra”. (FONSECA, 2006, p.21). A autora cita um trecho de um poema intitulado “Diariamente” (p.15) de José Carlos Limeira que evidencia tal proposição: 28 “Me basta mesmo Essa coragem quase suicida De erguer a cabeça E ser um negro Vinte e quatro horas por dia.” A autora faz referência ao poema do escritor Luiz Silva, “Negro pronto” publicado na Antologia de poesia negra brasileira, organizada por Zilá Bernd (1992) em que é possível observar o eu poético declarando-se na condição de negro, reconhece-se negro: “Negro pronto Negro e pronto Negro sou!” É mister ainda, ressaltar que um objetivo importante da poesia negra é tratar da busca de identidade afro-descendente e da reversão das imagens negativas vinculadas ao negro, ao longo dos anos. Diante de tudo isso, é possível inferir que o termo “literatura negra” vem carregado de sentido principalmente, por relacionar-se com as lutas pela conscientização do povo negro (a exemplo das lutas empreendidas pelo Movimento Negro). Entretanto, o termo negro assumiu uma carga negativa, pejorativa. Desta forma, acredito na viabilidade da expressão “literatura afro-brasileira”, enquanto termo abrangente, amplo, pois traz em seu bojo o termo “literatura” que indica arte; criação vinculada com a África, que nos deixou um legado cultural vasto e primoroso. Também acredito que é através do conhecimento deste legado que a criança negra será capaz de identificar-se enquanto pessoa pertencente ao grupo negro. 1.4 A TRADIÇÃO ORAL AFRICANA A oralidade é uma forte referência para os povos africanos, a palavra entre esses povos tem sinônimo de verdade absoluta. Por isso falar de oralidade é reportarse à África. 29 Conforme assinala Machado (2006) a tradição oral africana é a grande escola da maioria dos povos africanos e a cultura africana não é isolada da vida, é tão importante quanto a tradição escrita. De acordo com a autora: Embora os antigos africanos das mais diversas etnias que foram trazidos para o Brasil não mais existam, o universo cultural que veio com eles permaneceu como memória. A comunicação das chamadas “culturas orais” ou “tradição viva” mantém um processo interdinâmico, pessoal, integral tão importante quanto a tradição escrita. (MACHADO, 2006, p.84). A tradição oral vinculada a esse processo interdinâmico tornou possível para muitas sociedades existentes na África, a garantia de um aprofundamento dos ensinamentos recebidos e/ou transmitidos, funcionando como um processo contínuo de saber, de educação. Já para boa parte do povo Ocidental, a palavra escrita é a base para o reconhecimento de sua história e cultura. Para Coelho (2005) a literatura é uma linguagem específica que como toda linguagem, expressa uma determinada experiência humana e dificilmente pode ser definida com exatidão. Diante de tais pressupostos e com base na formação da sociedade brasileira, composta por povos de origem africana, européia (esta como nação dominante e de certa forma, responsável pela qualificação da escrita enquanto pilar da comunicação no Ocidente), além dos indígenas. Irei considerar as duas formas, oral e escrita, por serem elementares na formação da literatura infantil brasileira. 1.5 A LINGUAGEM ICONOGRÁFICA No estudo de Coelho (2005) é possível perceber quão importante é fazer com que a criança mantenha contato com livros vinculados à linguagem iconográfica, ou seja, livros que contam histórias através da linguagem visual, de imagens que “falam” (desenhos, pinturas, ilustrações, fotos, modelagem ou colagem fotografada, etc.). Sem o apoio de texto narrativo (ou com brevíssimas falas) esse tipo de livro de história sem palavras apresenta excelentes estratégias para as crianças reconhecerem seres e coisas que se misturam no mundo que as rodeia e aprenderam a nomeá-las oralmente. Processo lúdico de leitura que, na mente infantil, une os dois mundos que ela precisa aprender a viver: o mundo real-concreto à sua 30 volta e o mundo da linguagem, no qual o real-concreto precisa ser nomeado para existir definitivamente e reconhecido por todos. Sendo assim, a imagem exerce um papel muito importante no tocante ao processo de interação da criança com a literatura bem como com o sentimento de pertencimento da criança negra em seu grupo étnico-racial (se ela não se vir nas imagens como pode reconhecer-se ou autovalorizar-se? Identificar-se?). O fato é que as ilustrações dispostas num livro de literatura infantil são capazes de contar a história tanto quanto ou até mais (dependendo da idade da criança) que a linguagem oral ou escrita. Na minha experiência com crianças, no Estágio Supervisionado, no ano de 2009, vivenciei de perto o quanto a imagem seduz a criança, estimulando e desenvolvendo o imaginário desta. Havia uma aluna que ao entregar-lhe um livro para que ela nos contasse a história ali disposta por via das imagens, a aludida aluna utilizava-se de muita criatividade, conseguia relacionar o objeto ali ilustrado com outros objetos que fazem parte do seu cotidiano; era possível perceber que aquele ato mexia profundamente com os esquemas cognitivos e psicológicos, desenvolvendo e propiciando novos conhecimentos e sensações. Ainda com base nas vivências que tive com a Educação Infantil, enquanto estagiária da Universidade do Estado da Bahia, foi possível perceber que a leitura imagística dentre outras possibilidades, permite que a criança seja de certa forma, protagonista do seu processo de leitura já que ela dialoga com a obra sem precisar de um interlocutor, a criança passa a estabelecer uma íntima ligação com a obra. Conforme afirma Coelho (2005), as imagens permitem preencher lacunas provenientes do pouco repertório de vivências reais das crianças e, se a linguagem oral e escrita possibilita à criança construir um mundo particular repleto de significações muito singulares a cada indivíduo. A linguagem iconográfica permite à criança conhecer as estruturas de maneira mais próxima do que se pode chamar de real. 31 Entretanto, nem sempre as representações iconográficas são fáceis de serem lidas e/ou compreendidas pelas crianças. Vale ressaltar que não pretendo fazer uma crítica aos livros de literatura infantil, mas, um dos objetivos desta pesquisa é analisar a forma com que os personagens negros são retratados nas ilustrações de tais obras e perceber, os estereótipos e preconceitos existentes nestas, fazendo um paralelo com obras que tratam da temática étnico-racial. As imagens bem como a linguagem verbal se articulam e, ao praticarem tal articulação transmitem conceitos, preconceitos, estereótipos. Sobre a significação da ilustração nas obras de literatura infantil Abramovich (1991) afirma que: Não se trata, aqui e agora, de analisar a qualidade dos desenhos ou nossos livros infantis. Mesmo porque temos indiscutivelmente ilustradores de primeirérrima qualidade! Muito menos de lutar por desenhos do tipo realistas (aliás, em geral feios e duros enquanto traço) ou retirar a magia e o encantamento da página. Mas ficar atento aos estereótipos, estruturadores da visão das pessoas e de sua forma de agir e de ser... E ajudar a criança leitora a perceber isso. O resultado visual até pode ser bonito (e é muitas e muitas vezes, mas onde vamos parar em termos de preconceitos transmitidos?). Afinal, preconceitos não se passam apenas através de palavras, mas também – e muito! – através de imagens. (ABRAMOVICH, 1991, p.34) Nessa direção, é fundamental que se tenha um olhar crítico ao analisar qualquer obra literária como um todo, dando uma atenção especial às imagens principalmente, se esta obra for destinada para crianças (no caso da Educação Infantil) já que será por meio destas que a criança irá de forma autônoma, adentrar ao mundo da escrita. Assim, é necessário compreender que o uso das imagens apresentadas nas obras literárias, pode se for destituída de preconceitos, proporcionar ao aluno, especialmente o negro, olhar a si próprio e ao outro como sujeito produtores e reprodutores de cultura, dotados de valores e saberes. 32 2 A REPRESENTAÇÃO DOS PERSONAGENS NEGROS NA LITERATURA INFANTIL: ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS 2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS Para Arruda (1998) a Teoria das representações sociais, inaugurada por Serge Moscovici* e apropriada por Denise Jodelet*, vem nos últimos anos expandindo sua produção e seu campo de aplicação em diversos países. No Brasil, sua entrada vem se fazendo a partir do início dos anos 80. A autora assinala ainda que a Teoria das representações possibilita explorar a alteridade sob novos ângulos. Ao lado da perspectiva que tende a ver o outro na sua exclusiva alteridade, problematiza seu lugar ao encarar o outro enquanto constitutivo do sujeito e da vida social, a ponto de a autora afirmar que “a construção do outro e do mesmo são indissociáveis, já diz a antropologia. Ela acontece como na dança, em que um parceiro precisa conjugar seus movimentos aos de seu par para poder seguir a música”. Arruda* (1998) se apóia em Jodelet que compartilha da proposição citada anteriormente, quando diz que nessa contradança, aquilo que começa é também o que assegura, ou que serve de garantia, ou seja, mesmo diferente, é através do outro que ao longo da vida, construímos a nossa alteridade que “não é obrigatoriamente uma construção definitiva”. Concomitante às idéias de Arruda e Jodelet está Sandra Jovchelovitch* quando afirma que somente através da mediação de outros o eu pode refletir sobre si mesmo e tornar-se um objeto do saber para o sujeito do saber. É necessário, entretanto, qualificar a maneira como o outro se apresenta para o saber e para a ontologia do sujeito. O outro não está simplesmente lá, esperando para ser reconhecido pelo sujeito do saber. Ao contrário, o outro está lá, ele próprio, enquanto eu, com projetos que lhe são próprios. Ele não é redutível ao que o eu pensa ou sabe sobre ele, mas é precisamente “outro”, irredutível na sua alteridade. 33 Dentro de tal perspectiva, é imprescindível reportar-me à situação vivida pelos negros escravizados aqui no Brasil, fazendo um paralelo com as proposições de Arruda onde é possível perceber o quanto estes tiveram seus sonhos, projetos e desejos inobservados e desprezados pelo “sujeito do saber” que dentro deste contexto, é o opressor, o explorador. O fato é que esta situação de escravidão marcou e continua marcando a imagem do negro na sociedade, esta ainda não consegue se desvincular do preconceito e da discriminação racial contra estes sujeitos. Ainda sobre a alteridade, Guareshi* mostra com total clareza como o outro, por vezes, é reduzido a coisa sobre a qual os interesses do eu se projetam. Quando isso ocorre há dominação, usura, exploração, entre tantas outras relações de abuso. Foi exatamente o que aconteceu durante o regime de trabalho escravista, os negros eram tidos como coisa, como objeto rentável. Em contrapartida a esta configuração social onde impera o racismo e o preconceito contra o povo negro, é possível notar que o negro vem reconstruindo a sua história ao longo dos tempos, um exemplo disto é o grupo baiano Ilê Aiyê que segundo Souza (2001) vem fundindo afirmação identitária e protesto, inscreve-se em uma linha de tradição criativa da diáspora que, de um lado, evidencia o desejo de promover a reconfiguração da auto-estima e criação de outro sistema de representação dos afro-descendentes; e propõe ainda, o redesenho afirmativo de laços culturais com a África e a reconstrução da memória do afro-brasileiro, ressaltando sua participação na história do país. Com certeza o trabalho de grupos como o Movimento Negro e o Ilê funciona como mecanismo de luta por uma reconfiguração social do negro no Brasil de modo a promover uma reversão de significados. ___________________________ * Compuseram através de artigos a obra Representando a alteridade. 34 Assim, o projeto de reconfiguração da auto-estima defendido pelo Ilê conforme preconiza Souza (2001), delineia-se com a inserção do corpo negro como diferença, revestindo-o de positividade tanto no campo estético como comportamental. Aquele corpo que a tradição ocidental desenhou como apropriado apenas para o trabalho, o corpo convencionalmente representado como depositário de qualidades e sentidos negativos e desprestigiados, reinscreve a diferença com dignidade e altivez, impondose como signo da individualidade. É preciso calar discursos representacionais que tão somente são produzidos com o intuito de legitimar, eternizar, controlar e tornar justificável a perpetuação de lugares e funções para grupos pré-determinados, por um sistema opressor de representação social. 2.2 A LITERATURA INFANTIL PARA ALÉM DOS ESTEREÓTIPOS DOS PERSONAGENS NEGROS Com base nos estudos feitos, no Brasil, até a década de 1920 praticamente não existiam personagens negros na literatura infanto-juvenil e os poucos exemplos eram vinculados à escravidão. Segundo Rosemberg (1985), entre 1955 e 1975 é possível perceber uma subrepresentação de personagens negros em textos e ilustrações; estereotipia na ilustração de personagens negros; associação de personagens negros com profissões socialmente desvalorizadas; menor elaboração textual de personagens negros; associação da cor negra com a maldade, tragédia, sujeira; associação do ser negro com castigo, feiúra; associação com personagens antropomorfizados (não humanos). Dijk (2008) ao tratar das estereotipias presentes em obras literárias se apóia em Rosemberg (1985) para explicar que a associação da cor negra com sujeira, 35 maldade e tragédia, trazem a cor negra como simbólica. O texto abaixo, escrito por Rosemberg demonstra tal afirmação: O pobre casal de velhos que o criava, com tanto amor, com tanto trabalho, já não sabia o que fazer. Não valiam conselhos, pedidos, reprimendas, castigos, surras... Parecia incorrigível. _ Que pretinho ruim é o Agapito! Exclamava nhô Fidélis. Eu nunca soube de outro assim. _ Adiante apareceu um edifício negro, arredondado, parecendo um forno gigante. _É ali! Disse Beto, apontando para o edifício que tinha várias chaminés de onde saíam nuvens de fumaças negras. Com relação ao período que vai de 1975 a 1995, o autor cita os estudos de Bazilli (1999) e Lima (1999) que apontam mudanças significativas, mas também apontam a invisibilização de personagens negros e o tratamento estereotipado. A ponto de Bazilli (1999) afirmar que: “Verificou-se menor proporção de personagens não-brancos antropomorfizados e um ligeiro aumento de personagens pretos exercendo profissão de tipo superior”. (Bazilli, 1999, apud, Dijk). Felizmente, é possível perceber que a veiculação negativa do negro na literatura infantil aponta para uma possível mudança. Pode-se notar alguns avanços já em meados da década de 1980, ganhando maior espaço nas livrarias, com outras obras já conhecidas do público infantil. Vale ressaltar que não acredito que esta demanda do mercado editorial tenha relação com uma consciência acerca da necessidade de inclusão dos personagens negros nas narrativas infantis, mas com a obrigatoriedade de inserção da cultura africana em sala de aula estabelecida pela Lei 10.639/03. Conforme afirma Lima (2005) “a literatura é um espaço não apenas de representação neutra, mas de enredos e lógicas, onde ao me representar eu me recrio e ao me recriar eu me represento”. É nessa perspectiva de recriar-se que os autores contemporâneos de literatura infantil, destacados no presente estudo, entre eles Lima (1999), Diouf (2004) Chamberlim (2005) trazem nas suas obras, onde é possível verificar que os personagens negros vêm delineando uma nova história, a passos lentos mas ainda assim é preciso exaltar as narrativas já existentes, que propõem uma inovação e que 36 representam hoje uma possibilidade nova no tocante à representação dos personagens negros na literatura infantil. O fato é que nenhuma criança se identificaria com algo julgado como feio, mau, animalizado, etc. A forma com que os personagens negros foram e ainda são retratados violenta o imaginário e a realidade vivida por seus leitores, à medida que destrói toda e qualquer referência que os mesmos têm de si e de seus pares. Daí a necessidade de repensar uma literatura infantil embasada na diversidade, que pense as questões étnico-raciais de forma valorativa e humana. Algumas pesquisadoras, Souza (2001), Oliveira (2003) e Lima (2005) entre outras, já se debruçam sobre a análise de algumas dessas obras que vem dedicando ao negro uma posição digna, de destaque. A partir da observação dessas mudanças selecionei três obras literárias, destinadas ao público infanto-juvenil que apontam de forma contundente aspectos que abarcam uma postura inovadora, trata-se de: Luana e as sementes de Zumbi (2000) de Aroldo Macedo e Oswaldo Faustino; As tranças de Bintou (2004) de Sylviane Diouf e As panquecas de mama Panya (2005) de Mary Chamberlim e Richard Chamberlim. O fato é que nas narrativas, os personagens, sendo ou não os protagonistas da história, são apresentados e caracterizados de maneira inovadora, rompendo com os estereótipos e indo além destes que tanto os inferiorizava a exemplo da sujeira, pobreza, feiúra, passividade, entre outros adjetivos atribuídos a eles. As narrativas e ilustrações serão objetos de uma breve análise acerca das possíveis inovações que essas obras trazem no contexto da literatura infanto/juvenil e para os estudos de representação do grupo étnico negro nas aludidas histórias. Posteriormente, utilizarei as supracitadas obras, com exceção do livro As Panquecas de Mama Panya (e outras que não serão aqui analisadas) como instrumento de pesquisa com os educandos da Educação infantil da Escola Municipal Sociedade Fraternal (a aludida pesquisa será relatada no quarto capítulo do presente estudo). 37 Selecionei algumas categorias para a partir destas trazer uma análise acerca dos conteúdos trazidos tanto nas narrativas quanto nas imagens das obras mencionadas acima. Considero tais obras uma vitória de seus autores em virtude destes conseguirem dar um novo lugar para o negro no contexto da literatura infantil, lugar tão negado nas diversas obras ditas de cunho “clássico”. 2.2.1 Resgate da ancestralidade e reflexão sobre a escravização Reconhecer suas origens é um caminho que oportuniza a libertação das imposições eurocêntricas que ao longo dos anos vividos faz parte do imaginário da sociedade deste país; é permitir que se construa um presente afro-brasileiro a partir do conhecimento do passado africano. As obras aqui analisadas são dotadas de elementos que colaboram para essa construção. Dessa forma, é fundamental explicitar a trajetória histórica do povo africano. Convém também compreender como as relações sociais africanas se estabeleciam para compreender os motivos da sua escravização; vale compreender o próprio processo de escravização que é de suma importância na construção de uma identidade negra. Entretanto, há uma relação recorrente do personagem negro com a escravização nas obras de modo geral; o personagem é descrito e ilustrado geralmente como um sujeito resultante deste processo, é como se ele tivesse fadado à condição de escravo. Em Luana e as sementes de Zumbi (FAUSTINO; MACEDO, 2004, p.17) é possível notar tal afirmativa: “Vem, menina, sobe aqui no carroção que te escondo debaixo da cana. Tô indo pra moenda. Tu não deves ser escrava de lavoura, não. Tens mãos e pés finos, pele bonita. Deves ser escrava de trato”. Na supracitada obra, a personagem conta a sua trajetória até chegar a Palmares, considerado o maior quilombo que já existiu no Brasil, ele ficava localizado em Alagoas, na antiga capitania de Pernambuco, durante essa aventura Luana encontra um homem negro, debaixo de um chapelão de palha, o homem ao vê-la assusta-se, ainda assim os dois conseguem estabelecer um diálogo: 38 Desculpe se eu assustei o senhor” (sic). “Só então ele percebe que é apenas uma garotinha inofensiva:” O que tu estás fazendo aqui? “Se capitão-do-mato te descobre, te leva de volta pra senzala, te prende no pelourinho, chibata como teu coro, te bota cangalha e não vai ter mucama que consiga te manter na casa-grande” (...) (FAUSTINO E MACEDO, 2004, p.16). Particularmente não compartilho com a forma em que os autores costumam utilizar para mostrar a escravização no Brasil. Dentro dessa perspectiva, Heloísa Lima em seu artigo Personagens negros: um breve perfil na literatura infanto-juvenil afirma que: Geralmente, quando personagens negros entram nas histórias aparecem vinculados à escravidão. As abordagens naturalizam o sofrimento e reforçam a associação com a dor. As histórias tristes são mantenedoras da marca da condição de inferiorizados pela qual a humanidade negra passou. Cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das formas mais eficazes de violência simbólica. Reproduzi-la intensamente marca, numa única referência, toda a população negra, naturalizando-se assim, uma uma inferiorização datada. A eficácia dessa mensagem, especialmente na formatação brasileira, parece auxiliar no prolongamento de uma dominação social real. O modelo repetido marca a população como produtora e atrapalha uma ampliação dos papéis sociais pela proximidade com essa caracterização, que embrulha noções de atraso.”(LIMA, 2005, p.103) Desta forma, vale salientar que mesmo as obras que objetivam mostrar inovações, acabam por não se distanciar de construções presentes no nosso imaginário. Em contrapartida, me chama a atenção na obra de Faustino e Macedo, Luana e as sementes de Zumbi, a forma como os mesmos trazem o quilombo, a sua configuração social, distante da realidade que era bem mais complexa, acredito que para conseguir fazer com que as crianças entendam a dinâmica de tal espaço social que está vinculada à luta de um povo por liberdade e condições dignas de vida, conforme visto anteriormente quando citei as falas de alguns personagens. A obra em tela traz ainda a representação que os autores atribuem ao quilombo que é de símbolo de resistência do povo escravizado naquele tempo, o que pode contribuir para desconstruir a imagem do negro passivo e acomodado com a sua condição de exploração, pois sabemos que tal fato não condiz com a real face do negro. 39 Nas narrativas vê-se que muitos negros que fugiam das casas dos senhores encontravam em Palmares e em outros quilombos a possibilidade de construir uma nova história. Os autores deixam claro tanto nas narrativas, quanto nas imagens um espaço onde é possível a construção de relações onde é basilar a cooperação, a liberdade e a esperança numa vida melhor. Figura 1 – Chegada de Luana a Palmares Luana e as Sementes de Zumbi (FAUSTINO E MACEDO, 2004, p. 23). 2.2.2 África(s): País ou continente? Em se tratando de histórias sobre a África, poucas histórias me foram contadas sobre tal continente, quando era criança ou adolescente. Até certa idade pensava que a África fosse um país. De modo geral percebo nas falas das pessoas com quem convivo, colegas de trabalho, estudantes de Pedagogia, que poucas tiveram na sua infância ou adolescência a oportunidade de ouvir histórias que contassem ou mostrassem imagens de países africanos. O fato é que quando tal contato era possível, ocorria muitas vezes, de forma estereotipada e pejorativa, ou seja, vinculando-se o negro à escravização e a África, com a fome, miséria social. Das obras aqui analisadas apenas Luana não apresenta ilustrações da África. Diferentemente das obras As tranças de Bintou e As panquecas de mama Panya que 40 evidenciam imagens da África que são capazes de nos fazer transportar à África nos dando a visibilidade de como ela se encontra hoje. Figura 2 – Bintou passeia pela vila africana As tranças de Bintou (DIOUF, 2004, p.30). Vale destacar, que não podemos e nem devemos esquecer do sofrimento vivido pelo povo africano trazido para o Brasil, mas em nenhum momento podemos deixar de reconhecer as contribuições herdadas pelos povos africanos aqui trazidos. Sendo assim, a construção da imagem de um povo tão sofrido é preciso reportar-se às origens a fim de colocar em evidência este projeto de reconstrução histórica. A estratégia utilizada por alguns autores que fazem questão de desatacar: a grandiosidade, a diversidade dos povos africanos, as belezas é predominante nas histórias. Conforme se pode perceber na narrativa abaixo: Em todos os cantos do mundo há belezas. (...) Acho que quando penso nos povos orientais minha lembrança é esta: Como são livres!(Menos quando lembro das lutas de sumo). Mas a África é uma lembrança em que vibram várias cores eletrizantes: parece somar um calor como o do sol com uma força que vem de dentro da terra. Tive e tenho uma amiga _ Lia _ que adora ler. Lia sempre lia de tudo, e eu prestava atenção quando ela me contava sobre o que os africanos faziam, pintavam e bordavam. Fui crescendo com Lia, que me ensinou a escutar e a sonhar e às vezes a ter pesadelos com essas histórias. Às vezes líamos juntas. Depois comecei a ler de tudo, até que virei uma Lia. E Lia agora escreve livros. Foi assim que aprendi que são muitos os povos que preenchem aquele continente, e todos ricos em histórias. Vou contar algumas que conheço. Mas primeiro quero mostrar que a África tem muitas etnias, isto é, muitos jeitos diferentes de ser num mundo aparentemente igual. Olhe aí no mapa: São centenas de etnias distribuídas entre dezenas de países.” (LIMA, 1999, p.12) 41 Figura 3 - Mapa de povos africanos Livro: Histórias da Preta (LIMA, 1999, p.15). Além de trazer à tona a discussão da diversidade étnica do continente africano, através da narrativa descrita, essa ilustração mostra um recorte diferente do que se costuma ver nas escolas. Por isso que optei por fazer essa citação da obra Histórias da Preta apesar de esta não fazer parte da análise de obras relacionadas para esse estudo. Vale lembrar que a obra As Panquecas de Mama Panya não será utilizada para aplicação na oficina de literatura em virtude da limitação de tempo que será dedicado à aplicação desta. 2.2.3 Origens bem delineadas dos personagens Diferentemente do que tem sido destacado na maioria das histórias em que a origem dos personagens negros sempre foi desconhecida, nas três histórias analisadas foi possível perceber os personagens negros na posição de possuidores de família. Sobre essa falta de referência familiar, a pesquisadora Maria Anória Oliveira em sua dissertação de mestrado nos mostra que: Alguns personagens negros são caracterizados “desamparados”, por não contarem com uma família normal, tendo como única referência a mãe, já que para outros o pai é ausente, como se além da carência financeira, eles não tivessem nem referência familiar. (OLIVEIRA, 2003, p.126) Nas histórias analisadas constatei esse tipo de referência e pude detectar que todos os personagens possuem família, diferentemente do que se costuma ver nas 42 obras literárias que não abordam a temática, embora a predominância da figura feminina (a mãe) seja mais evidente. Há também a presença dos pais, irmãos, avós, parentes _ ainda que não sejam determinados os graus de parentesco: Figura 4 - Luana e família Luana e as Sementes de Zumbi (FAUSTINO E MACEDO, 2004, p.15). A narrativa que corresponde esta imagem é a seguinte: Esta é Luana. Você a conhece? Não? Apesar de ter apenas 8 anos, ela é uma verdadeira guerreira. Joga capoeira como ela só. Vive em Cafindé, com papai, mamãe e o irmãozinho. Sempre que olha no espelho abre um sorriso: sabe que é uma menina linda. Isso ela aprendeu com seus familiares, principalmente com a vovó, que lhe conta histórias da origem de seu povo. São histórias que a fazem ter orgulho de ser uma criança negra, como a maioria desse remanescente de quilombo. (FAUSTINO E MACEDO, 2004, p.10). Figura 5 - Bintou e sua querida avó As tranças de Bintou (DIOUF, 2004, p.9). 43 2.2.4 Figura feminina em evidência e valorização da estética negra Uma característica comum nessas histórias é que são raros os personagens masculinos na posição de protagonistas. Foi possível perceber isso mediante a leitura de outras obras, que não foram contempladas nesta pesquisa, pelo menos não no caso da análise. A estética negra em tais obras ganha destaque, seja nas ilustrações ou nas narrativas construídas pelos autores. Conforme assinala Oliveira (2003), a estética negra sempre foi um dos principais alvos da imagem destes povos. A cor da pele e os cabelos sempre foram alvos preferidos, a exemplo: mulata, cor de fusca, marrom, cabelos ruços/duros e etc.; são recorrentes nas narrativas da literatura infanto-juvenil. Em contrapartida, vale ressaltar a obra As tranças de Bintou que de maneira primorosa evidencia a estética africana e afro-brasileira, tanto na sua narrativa quanto na sua ilustração, a riqueza de detalhe é espetacular. “Meu nome é Bintou e meu sonho é ter tranças. Meu cabelo é curto e crespo”. (DIOUF, 2004, p. 3). Tudo que essa bela e sonhadora menina africana deseja é possuir tranças iguais a de sua irmã em seus cabelos crespos, desejo este, raríssimo quando se trata de personagens da literatura infantil dita clássica que faz parte do repertório oferecido pela escola e que consequentemente, são lidos pelas crianças negras ou contados para as mesmas no espaço escolar. O desejo que a menina tem de possuir tranças decorre da admiração que a mesma sente pelo ornamento que a irmã e outras mulheres ostentam, ornamento este que a menina também deseja ostentar, não se conformando com os seus birotes, outro elemento que marca a estética negra assim como as tranças. 44 Figura 6 - Bintou e sua irmã As tranças de Bintou (DIOUF, 2004, p.). Sobre a questão da estética negra (vinculada à construção de identidade negra) Nilma Lino Gomes em seu livro, Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolo da identidade negra, nos coloca diante de uma reflexão que ultrapassa os limites da estética, enfatiza que a beleza negra atrelada à construção identitária como algo que perpassa o complexo, afirmando que: O destaque dado à beleza negra para pensar a construção de identidade é um tema um tanto quanto complexo. Par entender esse processo somos convidados a abrir mão de radicalismos político-ideológicos que tendem a ver a ênfase na beleza como um desvio da luta anti-racista, como uma despolitização. Para avançarmos nessa discussão, é importante ponderar que, para o negro, o estético é indissociável do político. A eficácia política desse debate não naquilo que ele aparenta ser, mas ao que ele nos remete. A beleza negra nos leva ao enraizamento dos negros no seu grupo social e racial. Ela coloca o negro e a negra no mesmo território do branco e da branca, a saber, o da existência humana. A produção de um sentimento diante de objetos que tocam a nossa sensibilidade faz parte da história de todos os grupos étnico/raciais e, por isso, a busca da beleza e o sentimento do belo podem ser considerados como dados universais do humano.”(GOMES, 2008, p.130) Ainda sobre a questão da estética negra, é possível perceber que Gomes (2008) justifica as variadas formas de utilização do corpo como via de estética, que vai desde a pintura corporal aos diversos estilos de penteados, como uma tendência universal do corpo como objeto de beleza e estética e como uma realidade que é inerente a todas as culturas e civilizações. Nas ilustrações apresentadas na obra As Panquecas de Mama Panya, é possível perceber uma outra variação estética, que assim como as tranças é muito utilizado pelo povo baiano, que é o caso do lenço (utilizado pelas mulheres) e do turbante (usado especialmente pelas mulheres), tão relacionado, segundo o 45 imaginário da cidade de Salvador com as pessoas seguidoras das religiões afros e afro-brasileiros. Fazendo uma referência à estética negra, a personagem Bintou diz que: Observo as mulheres por trás da mangueira. Fatou, minha irmã, está junto com elas. Fatou passou um óleo perfumado em seus cabelos que o faz brilhar e ajuda a trançá-los apertado. As amigas de mamãe usam franjas trançadas com moedas de ouro na ponta. Dizem que isso é para mostrar a nós, crianças, como nossos tataravôs, que nunca conhecemos, penteavam o cabelo. As tranças de tia ainda levaram três dias para serem feitas. São tantas que nem Maty, minha irmã mais velha, não conseguiu contálas.”(Diouf, 2004, p.19) Dessa forma, fica evidente nessas obras a presença da figura feminina a diversidade e a beleza dessas mulheres de maneira ressignificada, ou seja, sem cair nas armadilhas dos estereótipos e seus vínculos com a sexualidade ou inferioridade, tão recorrentes na literatura brasileira, especialmente em ícones da literatura baiana. 2.2.5 Apreço às relações comunitárias Em todas as histórias aqui analisadas é possível perceber que a comunidade é muito representada. Acredito que de todas as histórias a que mais coloca em evidência o valor das relações comunitárias é As Panquecas de Mama Panya. Nesta obra, o menino Adika é convidado por sua mãe a comprar materiais para fazer panquecas. A mãe lhe mostra as poucas moedas que possui para comprar os ingredientes necessários. Entretanto, apesar de ter conhecimento disso, o menino durante todo o percurso de compras, convida todos os amigos que encontra no caminho. Quando eles menos esperavam chegam os seus amigos, todos trazendo consigo alguma coisa para contribuir e, o que seria uma pequena janta, entre mãe e filho, se torna uma grande confraternização entre a comunidade. Assim, Adika demonstra o quanto é importante a vida em comunidade, a contribição de cada sujeito que a compõe, formando relações estabelecidas para o bem comum. Todos que naquele espaço se fazem presentes são de suma importância no tocante à formação da identidade daquele grupo. 46 O modo como às relações comunitárias são apresentadas me remetem às estabelecidas pelas pessoas que cultuam os orixás, onde existe uma interação constante, onde a coletividade caminha para a solidariedade, a união é basilar e as relações muitas vezes, vão além da consangüinidade. 2.2.6 Imagem positiva dos personagens É salutar dizer que a forma como os personagens são mostrados nessas histórias são muito relevantes no sentido de se construir uma imagem positiva do negro. Os personagens se valorizam e são valorizados pelo seu entorno, isso se configura como algo de suma importância para a criança e o jovem que lêm ou têm acesso a tais histórias, enquanto instrumento de significação que pode auxiliar estas crianças e jovens negros à construção de uma identidade. Nesse sentido, é possível verificar na obra Luana e as sementes de Zumbi através da forma como o narrador apresenta a personagem e sua família, já descrita acima, um bom exemplo dessa valorização. Os personagens têm suas ações valorizadas e reconhecidas; a construção de heróis negros que se justificam em ações valorativas, na imagem de vencedor, solidário, sujeito atuante na comunidade conduz a criança negra à valorização de si e ao reconhecimento de pertencimento ao grupo negro. Um exemplo dessas ações está apresentado em Bintou, quando a personagem percebe que dois meninos da sua comunidade estão em perigo, ela imediatamente busca uma solução, para ajudar a salvá-los. Apesar de ela não ser a autora imediata, ela se destaca na ação quando chama os pescadores na vila; a personagem Bintou é recompensada com os olhares de admiração e agradecimento dos membros da comunidade, conforme mostra a imagem a seguir: 47 Figura 7 – A comunidade agradece a Bintou As tranças de Bintou (DIOUF, 2004, p.26). As análises feitas neste capítulo buscam demonstrar alguns caracteres que conduzem a inovações presentes nessas histórias. A representação do negro para a criança é de grande importância no sentido de auxiliar na construção de identidade étnico-racial. Andréa Lisboa de Souza em seu artigo Personagens Negros na Literatura infanto-juvenil: Rompendo estereótipos faz uma análise de livros os quais considera exceção por apresentar a personagem negra em um contexto diferenciado: de maneira positiva, como protagonista, pertencente a uma família, com ilustrações bem delineadas. Na análise feita pela autora, é possível verificar entre outras, a presença da obra Luana e as sementes de Zumbi onde ela destaca no aludido artigo, o tópico: Luana: A primeira Heroína Afro-brasileira. Dessa forma, Gomes (2001) ainda no supracitado artigo afirma que as imagens suscitadas nestas obras, consideradas inovadoras, tanto pelas ilustrações quanto pelas descrições e ações da personagem negra podem ser utilizadas de maneira construtiva, de modo que contribuam para a auto-estima das crianças negras, bem como para a sensibilização das não-negras. Dentro desse contexto, a escola se apresenta como um espaço privilegiado para a construção de identidade e, utilizar-se da literatura enquanto instrumento é de 48 fundamental importância, visto que, é na escola que as crianças irão construir e fortalecer as ideologias existentes no meio social. Diante de tudo isso, é preciso ir além dos estereótipos que recaem sob os livros de literatura infantil, dando ênfase aos livros que apresentam inovações no tocante às questões raciais. 49 3 LITERATURA INFANTIL E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA: CONSTRUÇÃO OU NEGAÇÃO? Este trabalho é um estudo de caso realizado no período de 21/07/2010 a 12/08/2010, na Escola Municipal Sociedade Fraternal, numa turma de Educação Infantil, grupo 5 e 6. Conforme o estudo de Martins (2000), o estudo de caso é precedido pela exposição do problema de pesquisa, são proposições orientadoras do estudo e por algum esquema teórico. O estudo de caso é uma técnica de pesquisa cujo objetivo é o estudo de uma unidade que se analisa profunda e intensamente. Considera a unidade social, seja um indivíduo, uma família, uma instituição, uma empresa, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. Desta forma, optei pela abordagem do estudo de caso em virtude deste, me possibilitar investigar o tema num contexto real, a escola. Desta forma, optei pela abordagem do estudo de caso em virtude de me possibilitar investigar o tema em que me proponho dentro de um contexto real. 3.1 CONHECENDO A ESCOLA MUNICIPAL SOCIEDADE FRATERNAL* A Escola Municipal Sociedade Fraternal (EMSF) está situada à Rua Parque Ascensão, 03, no Bairro de Pau da Lima. A escola é composta por aproximadamente 680 alunos, entre a Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e EJA, 15 professores, 02 coordenadores Pedagógicos, 01 Secretário Escolar, 01 Auxiliar Administrativo, 07 funcionários de apoio, 04 vigilantes e o grupo gestor: composto por 01 diretora e 03 vices. O bairro de Pau da Lima situado na região norte da cidade começou a formarse nos meados da década de 50, como decorrência no processo de crescimento verificado em Salvador, sendo inicialmente a sua população composta por trabalhadores braçais, autônomos, biscateiros, pedreiros subempregados, etc. 50 Um dos bairros periféricos mais carentes de Salvador, Pau da Lima, atualmente abriga algumas Instituições ditas de Caridade, como: Rede Nossos Filhos, Sociedade Brasileira de Asmáticos, Grupo PAS – Paz & Amor & Solidariedade que atende a todo o bairro beneficiando milhares de doentes e necessitados e educa cerca de 3000 alunos, anualmente. Entre as diversas Instituições, destaca-se a Mansão do Caminho, fundada por Divaldo Pereira Franco, a mesma possui 83.000 m e 43 edificações. A Sociedade Fraternal era uma associação de moradores sem fins lucrativos, com o objetivo de trazer benfeitorias ao bairro, hoje este vínculo não existe mais. Desde 09 de Junho de 1978, no Governo Municipal do prefeito da época Fernando Wilson Magalhães que doou outra área para a construção de uma sede sob a gestão do Sr. Arthur Gonzalez Fernandes Filho para desvincular a escola da associação. Em 1972 a EMSF realizou convênios com as Secretarias Estaduais e Municipais, hoje ficando apenas com o município e alguns professores estaduais. Um fato curioso é que na área interna da unidade de ensino em tela, mora um casal com seus filhos, Sr. e Sra. Barreto, são fundadores junto com outros da Sociedade Fraternal, que atuaram como Agente de Portaria e Auxiliar de Serviços Gerais pelo município, hoje estão aposentados, mas por morarem na área interna da escola atuam como força na proteção da escola. Segundo o histórico da escola, fornecido pela coordenação pedagógica, a EMSF tem como finalidade criar condições de desenvolvimento da prática pedagógica afastando rótulos, estigmas que alunos já carregam, compreendendo e analisando as dificuldades escolares, fortalecendo e ampliando a sua visão de mundo. O Projeto Pedagógico – Proposta Curricular da Sociedade Fraternal tem como prática pedagógica, o envolvimento (professores, alunos, funcionários, família e comunidade) no processo ensino-aprendizagem. O principal desafio que se impõe à escola é adequar a cultura organizacional; sem essa mudança as planejadas correm o risco de não se tornarem eficazes. Dessa forma, se faz necessário tornar os alunos 51 sujeitos do currículo e não objeto. O currículo deverá ser construído observando-se a realidade e as necessidades do educando. Entretanto, o que pude perceber no curto período que passei na instituição escolar em pauta, é que o Projeto Pedagógico encontra-se em construção e infelizmente, a escola MSF não contempla uma educação das relações raciais (onde o grande foco é o desenvolvimento da identidade cultural e étnico-racial da criança negra). O fato é que há uma grande preocupação com as questões raciais por parte da professora pesquisada embora, o que fica em evidência é uma postura de silenciamento sobre tais questões, apesar de a escola comportar em sua grande maioria, alunos negros. ____________________________ *Fonte: Histórico da escola cedido pela coordenadora pedagógica. 52 3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA Os sujeitos da pesquisa foram uma professora e 16 alunos, com idade entre 5 e 6 anos matriculados numa turma de Educação Infantil. Sendo que a professora, que possui formação em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB e Pós-graduação em educação pela mesma universidade, fora entrevistada, em virtude de esta ser possuidora de informações concernentes ao desenvolvimento da pesquisa e, as crianças foram observadas e também participaram da oficina de contação de histórias, para efetivação do estudo proposto. Não foram incluídos para efeito de estudo os demais funcionários da instituição educacional. Entretanto, a professora em sua entrevista citou a postura da diretora, mulher negra, segundo a educadora detentora de uma auto-estima admirável, mas que não tem tratado das questões raciais , seja nas reuniões, conversas informais, etc. Diante disso, resolvi ter uma conversa informal com a gestora em tela a fim de saber o que ela pensa sobre Identidade e educação das relações étnico-raciais e se existe por parte dela enquanto representante de uma instituição de educação formal, uma preocupação a respeito de tal fato já que tem se discutido bastante as relações raciais, seja no âmbito acadêmico ou na sociedade de um modo geral. Entretanto, após três tentativas no sentido de realizar tal conversa, obtive por parte de funcionários da escola que a mesma encontrava-se de férias. Considero importante ressaltar que quase todos os alunos da turma pesquisada são negros, com base na caracterização à brasileira que se baseia na cor da pele para determinar a raça, diferentemente de outros países, como Estados Unidos e América do Sul. De modo que fique claro o quantitativo de alunos negros naquele espaço de aprendizagem. 53 3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA Os instrumentos de coleta de dados utilizados para efetivação desta pesquisa foram: a observação participante, a entrevista e as oficinas de contação de histórias. Conforme preceitua Martins (2000) a observação participante é uma técnica comum de pesquisa para coleta e análise de dados (...). O pesquisador observador torna-se parte integrante de uma estrutura social e, na relação face a face com os sujeitos da pesquisa, coleta dados e informações. O papel do observador-participante pode ser tanto formal como informal, encoberto ou revelado, pode ser parte integrante do grupo social ou ser simplesmente periférico em relação a ele. Nos estudos de caso, a observação participante constitui importante técnica para coleta de dados e informações. Sobre a entrevista, Farias (2002) afirma que a entrevista é um procedimento utilizado na investigação social para coletar dados, com a finalidade de fornecer subsídios para obter diagnósticos, análises ou mesmo para discutir e buscar soluções para alguma problemática de natureza social, ou seja, é uma forma de interação social, em que uma das partes(pesquisador) busca colher dados, e a outra (pesquisado) se propõe a fornecer informações. Selecionei duas obras para fazer oficina com as crianças a fim de levantar as representações e reações diante de histórias que tratam das questões relativas à construção de identidade étnico-racial. 3.4 ENTREVISTA COM A PROFESSORA Antes de iniciar as oficinas de contação de histórias, realizei com a professora uma entrevista, do tipo conversa informal, a supracitada educadora foi fundamental na realização deste trabalho já que foi uma pessoa muito solícita e sempre muito preocupada com as questões raciais na escola. Foi possível perceber que a professora é uma profissional muito dedicada, compromissada e que acredita numa educação pública de qualidade, apesar das dificuldades que vem encontrando ao longo destes 19 anos de docência. Vale salientar que a conheço desde o meu 54 Estágio Supervisionado, pela Universidade do Estado da Bahia, realizado no ano de 2009 quando nesta mesma turma ela foi a minha regente. A entrevista foi realizada em dois momentos. Num primeiro momento ela fez questão de relatar à problemática que vem enfrentando em sala de aula com relação às questões raciais. A educadora em pauta me relatou sobre a chegada na turma, de uma nova aluna, trata-se de uma menina branca, com olhos azuis, cabelos longos. O fato é que todos os alunos estão deslumbrados por esta aluna, inclusive as meninas. Todo esse deslumbramento tem afetado as situações de aprendizagem especialmente, pelo fato de mexer com a concentração e atenção dos alunos quando a aluna em tela encontra-se presente. Esta menina chamarei de AB, segue os padrões europeus, muitas vezes bastante almejados pela criança negra que em virtude de diversos sentimentos introjetados pelo adulto, acaba por se auto-rejeitar. Sobre isso, a professora me relatou que “tem uma mãe que quando vai apanhar a aluna na escola, uma criança negra, de cabelos crespos, observa imediatamente o cabelo da filha, quase sempre a repreendendo por estes encontrarse assanhados”, este sentimento de frustração da mãe diante do cabelo crespo assanhado acaba afetando a criança, que internaliza que seu cabelo é feio. Durante a oficina de literatura esta mesma criança diz que “não gostou da personagem Luana”, quando questionada a mesma responde que “não gostou por causa do cabelo que a personagem tem”. Ainda sobre a situação que envolve a aluna AB, a professora também relatou que a mãe desta aluna fez uma festa de aniversário para a filha e confeccionou e enviou para a turma apenas quatro convites, contemplando tão somente os alunos de pele clara, a ponto de um dos pais dos alunos convidados proibir que o filho fosse à festa ao perceber que a mãe convidou apenas os alunos de pele clara. No segundo momento foi feito as perguntas relativas à pesquisa propriamente dita. Iniciei perguntando-lhe se houve alguma mudança (já que estive lá no ano passado e a escola não possuía nenhum exemplar) com relação à disponibilização de obras de literatura infantil que tratam das questões étnico-raciais ou que trazem o negro como protagonista na história, a educadora respondeu que a escola não possui 55 nenhuma obra literária que trate de tal temática apenas um vídeo que traz algumas histórias a exemplo de Bruna e a galinha d´Angola mas, nenhuma obra escrita. Em seguida perguntei sobre as dificuldades encontradas para realizar um trabalho envolvendo as questões raciais, a aludida educadora apresentou alguns pontos que considera como empercílios para a realização do trabalho, a falta de formação, de informação, de preparo do professor no tocante às questões raciais, segundo ela a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECULT) deveria promover cursos para preparar o professor nesse sentido; o currículo que não leva em consideração os diversos problemas que envolvem as questões raciais, desde o racismo na escola até a própria presença em massa do negro nas escolas públicas; ela afirma ainda que a própria escola, seja através dos professores e da gestão, mesmo depois da implementação da Lei 10.639/2003 não tem demonstrado preocupação com tais questões, é como se estas não existissem. Ainda sobre a entrevista com a professora, perguntei se ela cria possibilidades que viabilizem uma discussão sobre o negro a fim de auxiliar na construção de identidade da criança negra, a educadora em tela respondeu positivamente, citou o Projeto Eu, a leitura e o mundo, desenvolvido pela escola no ano passado onde a turma dela retratou sobre Jorge Aragão, homem negro e renomado cantor brasileiro. Um dado interessante é que ao ser questionada se considera importante discutir tais questões em sala de aula, a educadora foi enfática em dizer que sim. Um fato interessante ressaltado pela aludida educadora foi a comparação que a aluna B. fez com uma mãe de um aluno quando a comparou com o Shirek (personagem de desenho animado dotado de características animalizadas, pele verde, orelhas grandes,etc.). Perguntei-lhe qual a postura da mulher comparada pela criança e ela respondeu que a mesma não disse nada. Diante do exposto, é possível verificar que esta mãe silencia diante da comparação feita pela aluna de modo que adota “uma estratégia para evitar o conflito étnico”. (CAVALLEIRO, 2003). Por fim, perguntei-lhe como os alunos têm reagido quando lhes são apresentados obras literárias que trazem o negro de forma positiva, a aludida docente respondeu que, obras que tratam do tema proposto nesta pesquisa – a construção de 56 identidade étnico-racial são raríssimas na escola e, muitas não são destinadas ao público infantil por isso na maioria das vezes é obrigada a fazer uma ressignificação das obras a fim de adequá-las ao público o qual trabalha, citou como exemplo o título literário Luana e as sementes de Zumbi, elogiou a forma como são apresentadas as figuras e disse que a turma aceitou muito bem a aludida obra. Vale lembrar que esta será uma das obras utilizadas na oficina de literatura. 57 3.5 O ENCONTRO DOS ALUNOS COM A LITERATURA – AS OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS Selecionei duas obras, trata-se de Luana e as sementes de Zumbi e As tranças de Bintou para fazer as oficinas com as crianças, após sistematizar quatro categorias de observação com o intuito de levantar as representações e reações diante das histórias citadas já que estas apresentam um foco especial no tocante à identidade étnico-racial da criança negra. São as seguintes categorias: 1. Se as crianças demonstram atitudes, expressões ou falas de reconhecimento de suas origens. 2. Reflexão sobre a escravidão, releitura, como elas vêm a escravidão. 3. Se já ouviram histórias sobre a África? Quais? Se gostaram? Por quê. Permitir que as contem, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos. 4. Reações e representações das crianças diante de narrativas e ilustrações que exaltam a beleza negra. Em virtude da dificuldade em encontrar obras infantis, o trabalho foi realizado com duas obras de literatura infanto-juvenil, ambas foram ressignificadas a fim de tornar mais fácil a compreensão pelas crianças, foi substituído algumas palavras para que esta compreensão fosse contundente, foi feito duas oficinas só com a obra Luana já que esta contém muito texto. As oficinas foram realizadas por mim e pela professora que teve um papel fundamental já que dispõe de anos de experiência, procedeu a contação da maior parte da obra Luana e as Sementes de Zumbi e dirigiu diálogos com as crianças que foram essenciais para a construção deste estudo. As oficinas se deram em três dias, totalizando quase doze horas de trabalho com as crianças que não apresentaram nenhuma dificuldade decorrente de minha presença e também, não demonstraram nenhuma dificuldade em efetivar as atividades propostas muito pelo contrário, a turma foi bastante colaborativa. Contudo, ainda acredito que por conta da minha presença algumas das crianças pesquisadas tenham de certa forma, se sentido inibidas em demonstrar, apresentar ou expressar de algum modo o que acham sobre o que lhes foi perguntado. 58 A escola está trabalhando com o Projeto intitulado Bola pra frente que a escrita é com a gente. “Os alunos irão construir a sua biografia, a sua história a partir da sensibilização destes” afirma a professora. Os alunos demonstraram ter uma relação muito especial com as obras literárias que permanecem expostas numa caixa de madeira na sala de aula. A professora permite que eles tenham acesso às obras, tocam, olham e contam as histórias através da leitura das figuras ou fazendo de conta que estão lendo as narrativas propriamente dita. Entretanto, obras com personagens negros na posição se protagonistas são inexistentes naquele espaço de aprendizagem. 3.6 ANÁLISE DOS DADOS Para a realização do estudo de caso foram elaboradas algumas categorias, estas baseadas nas análises feitas das obras: Luana e as sementes de Zumbi, As tranças de Bintou e As panquecas de mama Panya. Para tanto foi feito observação participante e oficinas de contação de histórias. Foi confeccionado um roteiro de entrevista semi-estruturada, elaborada mediante questões com perguntas abertas e previamente definidas conforme citado na entrevista com a professora, no item 3.4. Sendo assim, foram feitas as seguintes análises dos dados coletados: • Se as crianças demonstram atitudes, expressões ou falas de reconhecimento das suas origens. Apesar de a professora ter uma postura muito adequada diante dos alunos, é uma educadora que se preocupa com as proposições feitas por Cavalleiro (2001) quando adota uma educação anti-racista já que no trato com as crianças a mesma não apresenta nenhum tipo de distinção, dar a mesma atenção e carinho a todos, os coloca no colo e os trata com o mesmo entusiasmo quando estes lhe apresentam uma atividade que está construindo. Com certeza, tal postura funciona como elemento facilitador no processo de construção de identidade racial da criança negra. 59 Destarte, o que se verifica é uma turma de alunos com idade entre 5 e 6 anos que ao verbalizarem a sua raça quando questionados a qual grupo pertencem mostram-se confusos, dizendo-se negro mas quando se pede para que se identifiquem em livros e revistas a maioria se assume como brancos e em contrapartida muitos destes assumem os pais como negros. Tal percepção foi possível diante das atividades que foram efetuadas durante as oficinas, depois de contar a historinha, pedi que identificassem todas as alunas que pareciam com a personagem negra Luana, pedi que todos escolhessem uma imagem de pessoa que se parecesse com a sua própria imagem. A grande maioria da turma fez o recorte de pessoas brancas. Ainda sobre essa atividade, o aluno J, 5 anos me chamou num tom de frustração dizendo: “ Pró! Não tô achano nenhum como eu, negro.” O acalmei dizendo: Espere um pouco que irei te dar outra revista. Quando disponibilizei outra, ele recortou a figura de uma pessoa negra e me entregou para que eu pudesse colar no cartaz que foi confeccionado junto com eles. Figura 8 – J, 5 anos de idade, Jardim II. Entretanto, o mesmo aluno ao ser anunciado á classe que a história do dia seria As tranças de Bintou e ao apresentar a figura da personagem disposta na capa 60 do livro em tela, expressou: “Eca”! Esta expressão é compreendida pelo senso comum como nojo, repúdio, aversão. Logo interroguei: Por que você falou assim J? Houve certa relutância por parte dele, mas logo respondeu colocando as mãos na cabeça: “Esse cabelo dela”. O cabelo é uma parte do corpo que tem grande representação junto às crianças pesquisadas. Sobre tal fato Gomes (2008) que o cabelo crespo é objeto de constante insatisfação, principalmente das mulheres negras que o carrega. Tal insatisfação fica evidente junto às crianças pesquisadas, sejam os meninos ou as meninas, estes vêm o cabelo crespo, característica física do negro, como algo inferiorizante. • Reflexão sobre a escravidão, releitura; como elas vêm à escravidão. Para introduzir uma discussão sobre esta categoria, após contar a história de Luana e as sementes de Zumbi que é uma obra que traz uma discussão sobre escravidão, sobre o sonho de Zumbi, as lutas deste e de todo o povo negro. Iniciei perguntando se eles sabiam que os negros trazidos da África para o Brasil não foram sempre escravos. Eles foram escravizados, tinham uma vida como a nossa, tinham família, casas para morar, etc. Foi ressaltado para os alunos ainda sobre a questão da diversidade racial que temos hoje em nosso país; foi falado das lutas desenvolvidas pelo povo negro no sentido de conquistar melhores condições de vida, enfatizando que o Quilombo de Palmares foi fundamental nesse contexto de luta onde os negros não permaneceram submissos e acomodados com sua condição de escravidão diferentemente, do que se tem propagado por muitos, inclusive por novelas globais. Neste momento, foi feito uma reconstrução histórica a fim de demonstrar que a partir de todas essas lutas, hoje nós temos um cenário bastante diferente, urge por mudança, mas que temos bastantes avanços. Foi citado que temos negros ocupando diversos espaços na sociedade. 61 O fato é que após manter essa conversa com as crianças, as indaguei sobre o que elas sabem sobre escravidão. As mesmas só souberam falar sobre a novela global veiculada na televisão, nas tardes de segunda a sexta-feira, citaram os castigos praticados contra o negro e demonstraram bastante pesar diante de tal situação. Destarte, o que se percebe é uma total falta de informação por parte destas crianças no tocante à sua própria história, se distanciam tanto da pessoa do negro escravizado que é como se estes não pertencessem a tal grupo. A escola tem uma responsabilidade muito grande por não adequar o currículo à realidade do aluno, mas fica evidente que a família também é muito importante nesse processo de construção da identidade étnico-racial da criança negra. O fato é que ao manter uma conversa com uma criança da turma pesquisada (trata-se de R, 6 anos), uma mãe de outra criança ( G, 6 anos) se aproxima e diz: “A mãe de R é altona, negra, parece aquele povo da África”. (J, negra, mãe do aluno G). A mãe se refere ao povo negro vindo da África de modo muito distante, é como se ela não fizesse parte deste contexto. • Se já ouviram histórias sobre a África? Quais? Se gostaram? Por quê? Permitir que as contassem, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos. Os alunos novamente fizeram alusão à novela Escrava Isaura que traz a personagem branca Izaura como a “grande defensora” dos negros, a protagonista que segue todos os padrões de beleza européia é a maior “esperança dos escravos”. Neste momento, a professora (que teve um papel fundamental durante as oficinas, procedeu a contação da história de Luana em sua maior parte, fez inferências, indagações aos alunos, etc.), procedeu questionando-os: “O que eles fazem na novela? Os alunos de um modo geral responderam: “Ficam em correntes”. São castigados. Ó negros!”. E o aluno G acrescenta dizendo: “Zumbi tem a força de um lobisomem”. 62 Figura 9 - G, 5 anos. Diante das afirmações dos alunos é possível perceber que eles desconhecem a história da África, resumem esta à escravidão, comparam Zumbi com um personagem lendário que é metade homem, metade animal, associando este à força e medo. Tal comparação advém da forma como o guerreiro Zumbi vem sendo delineado no meio social em que o aluno convive, a percepção que este tem do negro que tanto lutou por liberdade, está vinculada a uma visão estereotipada, difundida pelos meios de comunicação e que vigora no imaginário da sociedade brasileira, onde o negro é associado ao feio, caricaturado, animalizado. Para contar a história do negro é preciso falar da escravidão uma vez que esta infelizmente fez parte desta história, mas é preciso não se limitar apenas a isso, a própria cultura afro-brasileira é riquíssima e pode e deve ser abordada na Educação Infantil. Lima (2000) chama atenção para esta questão quando afirma que os personagens povoam o imaginário social, influenciando também, na auto-percepção das crianças e jovens. A autora salienta ainda, que toda obra literária transmite mensagens não só através do texto escrito, como também através das imagens ilustradas, pois elas constroem enredos e cristalizam as percepções sobre o mundo imaginado pela criança ou jovem. Sendo assim, vale destacar que a diferença de representação: 63 (...) para uma criança não-negra está no número de opções em que ela se vê para elaborar sua identidade, podemos encontrá-la nas mais diferentes formas, papéis e jeitos o que compensa uma ou outra desqualificação. O mesmo não acontece para a criança negra, que encontra imagens poço dignas para se reconhecer. (LIMA, 2000, p. 103). Diante disso, é inegável a importância que a literatura desempenha diante de crianças negras e não-negras, é também indispensável que as obras literárias sejam desvinculadas de conceitos pré-concebidos e que valorizem a cultura africana que faz parte da vida e da história destas crianças. • Reações e representações das crianças diante de narrativas e ilustrações que exaltam a beleza negra. Os alunos demonstraram muito interesse pelas histórias contadas (Luana e as sementes de Zumbi e As tranças de Bintou) e apresentadas para que eles pudessem apreciar as imagens (Luana a menina que viu o Brasil neném; Histórias da Preta e, Uma história africana: Doúm, Alabá e o senhor Elegbara em a verdade sempre tem dois lados escrita por Jaime Sodré). Contudo, as reações foram variadas, ora as crianças apresentavam aceitabilidade com relação às personagens acredito que tal aceitabilidade advém do trabalho desenvolvido pela professora, esta tem uma prática pedagógica que valoriza a diversidade existente em sala de aula, ora não conseguiam aceitar as personagens principais, Luana e Bintou, aquela por conta das tranças, esta por conta dos birotes e do cabelo crespo. Ainda sobre as reações diante das histórias, no primeiro dia de oficina foi iniciada a contação da história Luana e as sementes de Zumbi, ao término foi questionado se elas gostaram e por que, a maioria respondeu que gostou porque Luana tem um berimbau mágico, outros porque ela joga capoeira. Nenhum aluno fez alusão à beleza da personagem. Nesse momento, a aluna M, 6 anos afirmou o seguinte: MJ: “Pró! Eu não gostei”. Professora: “Por que MJ, você não gostou”? 64 A aludida aluna reluta em responder e a aluna AB pergunta em tom de afirmação: AB: “Por que ela é feia”? A aluna MJ responde: MJ: “Porque Luana tem o cabelo duro”. Pró: “Ela é linda e o cabelo dela é igual ao seu”. MJ:” Mas minha mãe deu alisante”. Pró:” A sua mãe deu alisante por que você não gosta”? A aluna responde: MJ: “Não! Porque é duro”. Pró: “Você não gosta do seu cabelo”? MJ: “Gosto”! Todos os alunos foram questionados sobre se gostam de seus cabelos e todos responderam que sim embora, alguns não apresentaram firmeza nas respostas. O fato é que a aluna MJ demonstra ter assimilado algumas idéias veiculadas pelo adulto, pela mídia, pelo mercado que tanto valoriza o código da “boa aparência”, assimilou também as frustrações da mãe que segundo a professora, ao chegar para apanhá-la, a primeira coisa que cobra é a arrumação dos cabelos que ela assanhou por conta das brincadeiras, afinal MJ só tem 6 anos e precisa brincar não é verdade? Destarte, quando a aluna MJ afirma que tem o cabelo “duro” fica evidente em seu rosto a tristeza pela “sina” de ter nascido com o cabelo “assim”. Desta forma, ela rejeita não só a personagem, mas a si mesma. Outro caso muito interessante é o da aluna M, 6 anos, negra, a turma reconhece a semelhança desta com a personagem Luana entretanto, quando solicito a classe que confeccione o desenho da personagem Luana, M é a primeira a dizer que não quer desenha-la, “Pró! Não quero fazer não!”, fala M, demonstrando vontade de chorar, após conversar com M, a mesma resolve fazer, trata-se de um desenho minúsculo e sem pintar. 65 Figura 10- M, 6 anos Cumpre ressaltar que M escreve o seu nome na referida atividade e a aluna AB, branca, apaga e escreve com sua letra, M não fala nada e permite que a colega tenha certo domínio sob sua atividade. Entretanto, a professora ao perceber, indaga M “Por que você deixou que AB apagasse o que você escreveu? Vá e escreva com sua letra”! M retorna para sua mesa e reescreve o seu nome na atividade. É como se ela se anulasse diante da aluna AB. Outro fato interessante sobre M foi que, durante a contação da historinha Luana e as Sementes de Zumbi, a professora era quem procedia com a leitura, quando teve que chamar a atenção de M, que se distraíra acariciando com a mão o cabelo de AB que em contrapartida, começou a puxar as tranças de M, esta permitia e a professora questionou: “M! Por que você está deixando que ela puxe o seu cabelo”? M diz: “É carinho pró”. A pró diz que “carinho pode, mas puxar não”. Uma afirmativa de Silva (1989) em minha opinião sintetiza e explica em parte o que tem causado tanta aceitabilidade por parte de M no sentido de se anular diante da colega e de suas atitudes, quando a autora destaca que: A inculcação de uma imagem negativa do negro e de uma imagem positiva do branco tende a fazer com que aquele se, não se estime e procure aproximar-se em tudo deste e dos seus valores, tidos como bons e perfeitos. Esse processo de fuga de si próprio e dos seus valores é conseqüência da política de branqueamento característica do Estado e das suas instituições oficiais. (SILVA, 1989, p. 57). 66 Nas representações feitas através da confecção de desenhos pelas crianças ficou evidente que aqueles que têm pais, avós de pele clara demonstram-se satisfeitos e até motivados em desenhá-los. Em contrapartida, os alunos de pele mais escura, apesar de reconhecer semelhanças com as personagens, não demonstravam interesse em desenhá-las. Sobre tal fato, foi possível perceber que o aluno G, 5 anos, negro não consegue desenhar a sua família como ela é, apesar de lhe ter sido disponibilizado todas as cores em lápis de cor e lápis de giz já que esta foi uma das preocupações que tive, durante a construção dos desenhos. Foi pedido que o aluno G desenhasse suas avós, ele desenhou a que ele não gosta em tamanho menor e pintou algumas partes em preto: Figura 11- G, 5 anos. Ainda sobre o aluno G, ao pedir que desenhasse o pai, imediatamente ele disse vou desenhar o meu pai branquinho, o desenho da personagem Luana também, conforme figuras abaixo: Figura 12- G, 5 anos 67 Figura 13- G, 5 anos. No último dia de oficina fora efetuada a contação da história As tranças de Bintou, uma menina negra com quatro birotes na cabeça (polpas) que sonha em ter tranças, um dado interessante é que após a contação e discussão pedi aos alunos que desenhassem a personagem, entretanto, a maioria dos alunos demonstraram desinteresse em confeccionar tal desenho inclusive as alunas identificadas pela turma como semelhantes à personagem em pauta. Diante de tudo isso, foi possível notar que a cor preta possui uma representação junto aos alunos pesquisados, muito negativa, eles raramente utilizam tal cor em seus desenhos mesmo quando tentam reproduzir a realidade (muitos demonstraram preocupação em adequar as cores ao objeto real); associam as pessoas de pele mais escura a personagens estereotipados ou a personagens lendários que atuam no imaginário social de forma negativa, como aquele que bate em criancinha, etc. Um fato que corrobora para tal percepção foi quando estava efetivando o último dia de oficina, a professora falava sobre combinados com a turma que ia completando as frases ou criando os seus próprios termos, por exemplo: não bater no coleguinha, não chingar, não mostrar a língua, etc. foi quando o aluno E, 6 anos, negro, disse: (E): “Não falar com negro”. (Professora): “Por que”? 68 (E): “Ele é o homem do saco”. (Professora): “Não pode falar com ele porque ele é negro ou por que ele é o homem do saco”? (E): “Porque ele é mau, é negro, ele pega o pau e mete na nossa cabeça”. (Professora): “Ele é mau porque ele é negro, porque ele anda com o saco, quem te contou essa história”? O aluno não responde. A professora conclui dizendo: - Olhe para todos que estão na sala, todos nós temos raízes negras, temos sangue de negro e de todos que foram trazidos da África. - Lembram do caso de Isabela? Respondem positivamente. - O pai fez a maldade com a própria filha e ele é branco. O fato é que a professora faz um retorno à nossas origens africanas o que considero muito pertinente para aquele momento e usa o caso Isabela, uma história real que invadiu o lar de todos os brasileiros, no ano de 2008 para esclarecer que qualquer pessoa independente da cor pode ser má. No último dia de oficina ao distribuir alguns livros de literatura que trazem o negro em posição de destaque, para que as crianças pudessem fazer apreciações, de imediato a aluna C, negra, 5 anos apanhou o livro Histórias da Preta e começou a contar a história através da leitura das figuras, a mesma falava baixo e por isso não posso reproduzir o que falava. Aproximei-me de C e comecei a lhe fazer algumas perguntas, ao ver a ilustração de uma figura feminina, cabelo crespo e muito curto, do tipo corte masculino perguntei: A mulher é bonita? C respondeu “não”. Porque não é bonita? “Ela é careca”. E mostrando para ela uma ilustração de outra mulher com cabelos anelados e de comprimento mediano, perguntei-lhe: E esta é bonita? “Sim”. Vê-se que o padrão de beleza estipulado pela mídia encontra-se internalizado pela criança pesquisada que apesar de ser negra e de ter cabelos crespos muitas vezes, não consegue ver nestas características um sinônimo de beleza. Diante de tudo isso, é possível notar que apesar da pouca idade das crianças e da sensibilidade da professora no trato das questões raciais o quanto estas 69 crianças encontram-se carregadas de racismo, preconceito, de atitudes e representações que demonstram negação de sua identidade étnico-racial. 70 CONSIDERAÇÕES FINAIS Este é apenas o início da construção de um trabalho já que a reflexão do tema aqui proposto é um campo a desbravar. Trouxe apenas alguns pontos e não me coloco com tanta abrangência, já que o estudo é limitado numa escola e com um tempo de pesquisa muito aquém da necessidade e da complexidade que o tema exige. Buscar compreender o processo de construção de identidade étnico-racial é um desafio já que este é um campo complexo e dinâmico, construído socialmente, é marcado por relações vinculadas a critérios de inferioridade e superioridade. O trabalho realizado na escola integrante da pesquisa me possibilitou o contato com pequenos detalhes e situações, evidenciados nas interações e representações a partir de possibilidades criadas por esta pesquisa, na escola observada, apontaram que paralelamente a pesquisas realizadas no contexto escolar como as de Eliane Cavalleiro que faz referência ao preconceito e discriminação racial existentes no espaço escolar, tendem à não afirmação da identidade racial por parte da criança negra que muitas vezes, se anula diante do outro, no caso o branco, este foi um fato perceptível na turma pesquisada. Gostaria de me reportar à trajetória da literatura infanto-juvenil no tocante à produção artística de estudiosos e escritores negros, que surgem como propiciadores de noções de afirmação da identidade negra, entretanto, o que pretendo destacar é que o que houve (e há ainda na atualidade) são produções limitadas, e poucos escritores voltados para a abordagem de protagonistas negros, alguns destes são: Joel Rufino dos Santos, Heloísa Pires Lima, Geny Guimarães, Júlio Emílio Braz, Inaldete Pinheiro Andrade, Aroldo Macedo, Petrovich e Machado, Rogério Andrade Barbosa. Há escritores que no rol de suas produções, também publicaram narrativas com personagens negros na posição de protagonistas, alguns destes apenas um título, são eles: Ana Maria Machado, Ziraldo, Lúcia Pimentel Góes, Jonas Ribeiro, Mirna Pinsky, ganymédis José, Luís Galdino e Giselda Laporta Nicoelis, Carla Caruso. 71 Vale destacar ainda que no mercado editorial, produções mais recentes (dos anos 90 aos dias atuais), incluindo também as obras estrangeiras, reeditadas no Brasil. São os livros de Gercilga de Almeida, Trish Cooke, Silvyane A. Diouf, Julius Lester e Marie Sellier, nestas produções só há personagens e protagonistas negros e o espaço social onde as histórias ocorrem é a África especialmente. Nesse sentido, as narrativas aqui analisadas se aproximam dos propósitos do movimento negro – ressignificação e valorização da história e cultura africana e afrobrasileira. A dificuldade que a professora tem em encontrar livros com histórias de origem africana ou livros de literatura que contenham personagens negros enquanto protagonistas e que principalmente, não estejam representados de forma estereotipada, negativa corroboram para uma educação que não valoriza a diversidade, as origens e acima de tudo, dificulta o processo de auto-conceito do aluno negro e o desenvolvimento de sua identidade étnico-racial. Vale salientar ainda que apesar da existência da Lei 10.639/2003 que foi alterada para 11.645/2008 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº. 9.394/1996) onde torna obrigatório o Ensino da História da África e dos Afrobrasileiros, a escola pesquisada (com exceção da professora) apresenta certa resistência e silenciamento diante das questões étnico-raciais, deixando de fora do currículo escolar os diversos temas que envolvem tais questões. Não acredito que apenas a representação positiva de personagens negros (vale frisar que já seria um grande passo) seja suficiente para garantir á criança que os acessa (seja através de contação, leitura ou vista das ilustrações), a afirmação de identidade racial já que conforme vimos no decorrer dos capítulos anteriores, os autores apresentados são unânimes em dizer que a construção de identidade se dá principalmente, a partir da visão que o outro tem do negro, se dá mediante a interação com o outro e de forma inconclusa – durante toda a vida, ou seja, nos diversos espaços sociais e não apenas na escola apesar de esta ser constituída enquanto lócus do saber. 72 É preciso que o professor esteja preparado para lidar com a diversidade cultural em sala de aula e também, preparado para criticar o currículo e suas práticas de modo a apontar sugestões atinentes ao trato das questões étnico-raciais na sala de aula e até na escola como um todo. Para que se possa elevar a auto-estima da criança negra e desenvolver nesta um sentimento de pertencimento ao grupo o qual pertence faz-se necessário uma participação mais efetiva por parte da gestão escolar, no sentido de viabilizar uma educação voltada para as relações raciais, as questões identitárias e a cultura afrobrasileira; seria necessária também, a participação da família e de toda comunidade escolar, neste processo. Diante de tudo isso, verifica-se a necessidade deste tipo de pesquisa uma vez que, esta favorece o reconhecimento e a divulgação da produção literária sobre a temática aqui veiculada, patrocinando uma reflexão e um olhar mais crítico sobre as obras publicadas para o público infantil e juvenil e também, suscitar maiores discussões sobre as relações raciais na escola bem como sobre a literatura infantil e a construção de identidade étnico-racial. 73 REFERÊNCIAS ABRAMOVICH, Fany. Literatura Infantil Gostosuras e Bobices. São Paulo: Editora Scipione, 1991. ARRUDA, Ângela (org). Representando a alteridade. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1998. CAVALLEIRO, Eliane. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. São Paulo: Contexto, 2003. CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e anti-racismo na escola: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 2001. COELHO, Nelly Novaes. Teoria, análise e didática. São Paulo: Editora Moderna, 2005. CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura Infantil: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Ática, 2002. DIJK, Teun A. Van (org). Racismo e discurso na América Latina. São Paulo: Contexto, 2008. FAUSTINO, Oswaldo; MACEDO, Aroldo. Luana e as sementes de Zumbi: Rio de Janeiro, Toque de Mydas, 2004. KHÉDE, Sônia Salomão. Personagens da literatura infanto-juvenil. São Paulo: Editora Ática, 1990. GOMES, Nilma Lino. Sem perder a raiz: Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: Histórias e histórias. São Paulo, Editora Ática, 2002. 74 LIMA, Heloísa Pires. Histórias da Preta. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2008. LOBATO, Monteiro. Memórias da Emília. São Paulo: Brasiliense, 1936. LUZ, Marco Aurélio (org.). Identidade negra e educação. Salvador: Inamá, 1989. MACHADO, Vanda. Tradição oral e vida africana e afro-brasileira. In: SOUZA, LIMA, Florentina e Maria Nazaré (org.). Literatura afro-brasileira. Salvador: Centro de Estudos Afro-orientais, 2006. MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000. MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigação em psicologia social. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2003. OLIVEIRA, Maria Anória de Jesus. Negros Personagens nas narrativas literárias infanto-juvenis brasileiras: 1979-1989. Salvador, 2003ª. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Campus I. ROSEMBERG, Fúlvia. Literatura infantil e ideologia. São Paulo: Global, 1985. SYLVIANE, A. Diouf. As tranças de Bintou. São Paulo: Cosac Naify, 2004. SILVA, Ana Célia da. A discriminação do negro no livro didático. Salvador: CEAO, CED, 1995. SOUZA, LIMA, Florentina e Maria Nazaré (org). Literatura Afro-brasileira. Salvador: Centro de Estudos Afro-orientais, 2006. 75 SOUZA, Florentina. O Ilê-Aiyê e o discurso de construção identitária na Bahia. In: Souza, Lícia Soares de (org.). Identidades e representações na cultura brasileira. João Pessoa: Idéia, 2001. SOUZA, Andréia Lisboa de. Personagens negros na literatura Infanto-juvenil: rompendo estereótipos. In: CAVALLEIRO, Eliane (org). Racismo e anti-racismo na escola: repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001.