JOÃO MARTINS

PEREIRA

ERRATA

O texto com início na p. 168 devia aparecer no mesmo tipo que os textos com

início nas pp. 22, 44, 60, 75, 89, 102, 121,

147, 190, 208 e 225.

COLECÇÃO

tempos modernos

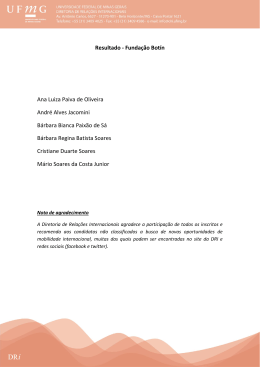

Na Colecção Tempos Modernos:

1.

2.

3.

4.

Para Além da Revolução, de Gonçalo Ribeiro Telles

Terra Que Já Foi Terra, de Paulo Monteiro

A Guerra Civil de Espanha 50 Anos Depois, direcção de Ramon Tamames

O Dito e o Feito, de João Martins Pereira

«JOÃO M A R T I N S P E R E I R A

o DITO E o F(IT0

C A D E R N O S 1984-1987

8

, tocots .

salamandra

©

João Martins Pereira e Edições Salamandra, 1989

Capa: José Cerqueira

Composição: Berenice, Lisboa

Impressão: Safil, Lda., Lisboa, 1989

Depósito legal n.° 30.366/89

Todos os direitos desta edição reservados por

EDIÇÕES SALAMANDRA, L .

D A

Rua P."Luís Aparício, 9, l . , Frente

s

Telefone: 52 99 88 —

1100 LISBOA

Telex: 64 077 P

PREFÁCIO

Feitos, costuma dizer-se das inevitáveis proezas dos nossos antepassados. M a s há, é c l a r o , q u e m se vanglorie dos seus próprios. Os

caçadores têm f a m a de ser desses, mas que são eles, coitados, comparados com u m R e a g a n , ao despedir-se dos americanos: «Queríamos m u d a r u m a nação, e mudámos u m mundo»? Não é de gabarolas, dos que dizem como feito o que gostariam de ter feito, que se

ocupa este l i v r o .

Há também os que dizem u m a coisa e fazem o u t r a , seguidores de

F r e i Tomás. E n c o n t r a m o - l o s a cada esquina, chamamos-lhes incoerentes, falsos, desonestos (ajudámo-los, às vezes, a ganhar umas

eleições), dividimo-nos entre os que acham que eles deviam fazer o

que d i z e m , dizer o que fazem — ou nem u m a coisa nem o u t r a : dev i a m , p a r a nosso b e m , permanecer quietos e calados. Alguns p o d i a m

dar belos l i v r o s , mas não este.

Tão-pouco têm lugar nestas páginas os irreflectidos do «meu d i to, meu feito», protagonistas de m u i t a cena de r u a , gente de nervo

que não suporta a espera entre o dizer e o agir e, p o r tal frenesi, colecciona tanto (pequenos) sucessos como (pequenos) fracassos. A s

classes p o p u l a r e s , pouco ponderadas de seu n a t u r a l , como se sabe,

são as mais atreitas a estes incontroláveis impulsos, tipicamente l a t i nos, coisa p a r a a r r e p i a r imenso seres de formação britânica, dos

que não frequentam campos de futebol, bem entendido.

N a d a disso, pois. O autor destas l i n h a s , que, como os demais,

5

passa a v i d a a fazer coisas pouco apetecidas, aproveitou estes baços

anos de 1984 a 1987 p a r a i r anotando, agora e depois, em pequenos

cadernos, as observações que lhe suscitavam factos, gentes, l i v r o s , e

outros estímulos mais, à m i s t u r a com o que, nestas idades, sempre se

gosta de pescar n a memória e n a experiência. Somadas u m d i a as folhas, e a vontade, isso dava u m l i v r o — e projectou escrevê-lo. A s sim o fez, com a inocência p r e c i s a .

U m bicho lhe m o r d e u pelo meio, porém, ao reler papéis antigos

e neles se lhe revelar o que deixavam em aberto, de inocências o u tras, essas de j u v e n t u d e , de busca de u m a pele a i n d a i n c e r t a . E d e u -lhe p a r a pensar quantos caminhos divergentes desses mesmos p a péis p o d e r i a m ter p a r t i d o , dos quais só conhecia u m , que excluíra

todos os restantes. A t r a i u - o a ideia de escolher u m deles, o de u m

outro, desses que justamente aborrecem os palradores de ideias e se

reclamam da suprema v i r t u d e de fazer coisas, coisas «sérias», entenda-se — d e c i d i r , empreender, «criar riqueza», pragmaticamente,

sem o estorvo das ideologias. Do autor de u m livro americano de s u cesso, vademecum p a r a vencer nos negócios, diz-se n a capa ser conhecido p o r Mr. Make-Things-Ilappen.

Esboçar a história de u m

desses «fazedores de coisas», à nossa escala, nascida da sua própria

memória, foi essa tentação a que o a u t o r , pecador sem apelo, não

soube resistir.

Complicou-se o l i v r o , p a r a mal do leitor. P o r q u e são dois, a f i n a l , os cadernos que lhe p r o p o n h o , supostamente escritos ao longo

do mesmo período. Os que pachorrentamente r a b i s q u e i , em «tempo

real» — expressão n a moda — , são o que são, dizem o que d i z e m .

Nos outros, u m meu apagado d u p l o , aspirante a romancista de horas vagas, ficciona a a t r i b u l a d a c a r r e i r a de u m gestor de sucesso,

usando com desenvoltura os tais papéis antigos, dez anos retardados

no tempo, juntando-lhes alguns mais da sua l a v r a e inventando p o r

inteiro a sequência plausível de u m a maturidade «ascendente».

Aventurei-me então a intercalá-los, não por qualquer p e r v e r s i dade. E que entre o dito de uns e o feito dos outros, entre o discurso

e o percurso assim gerados de costela comum, o jogo de reflexos, e

de «passagens» tantas vezes n a p e n u m b r a , proporcionará ao l e i t o r ,

se a paciência lhe chegar, u m exercício que pedirá p o r certo mais à

imaginação do que à perícia detectivesca.

6

E , no f i m de contas, não estarei enganado? O feito v a i a q u i dito,

e o dito, p a r a vos chegar às mãos, teve de ser feito — em l i v r o . A s

armadilhas da e s c r i t a . . .

U m a última p a l a v r a . Desejaria que este l i v r o não fosse visto

como u m confronto assimétrico entre o estatuto d a ideia e d a p a l a v r a , terreno do intelectual, e o da acção prática, terreno (neste caso)

do decisor profissional. A questão que coloco é, no essencial, de

ideologia. E ideologias, em rigor,não as há piores nem melhores. Há

simplesmente a que escolhemos, e as que escolheram outros.

7

1984

20 de Junho — Passo no chamado Complexo das A m o r e i r a s e,

embora ainda atrasado e sem cor (vai tê-la aos fartotes, não d u v i do), ocorre-me u m a lembrança v i n d a da infância distante, q u a n d o ,

em tempos de vacas menos magras, me l e v a r a m ao teatro ao d o m i n go à tarde: u m cenário de opereta. A mistura com outra recordação

de infância, essa de u m a pequena caixa com arcos, colunas e outras

peças de m a d e i r a de vários tons, de que nasciam efémeras c o n s t r u ções, não casas mas cenários também, que eu povoava de figuras de

cartão ou de c h u m b o , o que tinha à mão, protagonistas de i m a g i nários confrontos, ou convívios, talvez histórias que nessa noite sonhara.

M a s porquê essa sensação de estranheza, ou de surpresa? Não

serão as fachadas, todas elas, não terão sido sempre, o cenário desse

imenso palco que é a cidade? Não será justamente a a r q u i t e c t u r a (de

exteriores, entenda-se) a arte de desenhar esses cenários, a d e q u a n do-os a tal ponto ao «espírito da época» que, muitos anos ou séculos

mais t a r d e , eles nos dizem muito de como então «se vivia»? De acordo, mas acho que há agora algo de novo. Impressionou-me, há uns

anos, a reconstrução d a velha cidade de Varsóvia, seguindo r i g o r o samente os desenhos das fachadas de o u t r o r a e, depois, a das decrépitas mansardas das I l a l l e s , em P a r i s : nesses casos (como no B a i r r o

de Santa C r u z , cm S e v i l h a , o u , entre nós, na pobre Casa dos Bicos)

as fachadas são, aí s i m , meros cenários, no sentido em que p r o d u -

9

zem u m a ilusão, como no teatro. Ê que os interiores, onde se desenr o l a m os dramas e as comédias do tempo que vivemos, nada têm que

ver com o aspecto exterior: este já n a d a nos diz sobre isso, emudecerá pedaços de cidade aos que, gerações adiante, q u e i r a m h i s t o r i a r ,

ou r o m a n c e a r , o nosso viver (ou m e l h o r : dir-lhes-á outras coisas).

Impressiona-me também a profusão de pinturas trompe 1'ceil que

hoje vão povoando as empenas de grandes edifícios: l i v r e agora dos

condicionamentos de antigas fachadas, p r o d u t o apenas da fantasia,

projectando-se p a r a o «interior» d u m a superfície (como n u m espelho) feita céu, feita estrada, j a r d i m , escadaria, n u m a p a l a v r a , feita

espaço fictício, o cenário aproxima-se a q u i ainda mais do sentido l i teral. A técnica u t i l i z a d a é a mesma que, n u m teatro, faz u m painel

plano prolongar-nos o p a l c o , tornar-se ele próprio t r i d i m e n s i o n a l ,

com paredes, recantos, móveis, janelas entreabertas p a r a u m espaço

exterior inexistente.

Aí está, pois, a diferença. A n t e s , era o teatro que imitava o r e a l :

o décor isabelino, f i m de século, ou anos 30, aristocrático, burguês

ou plebeu, decalcando interiores ou exteriores típicos de u m a época,

ou de u m a classe, situava-nos a acção. O cenário faz-nos imaginar o

que lá não está (o teatro é ficção) e oculta-nos o que lá está (os bastidores, os actores que se p r e p a r a m p a r a entrar em cena, u m enorme

buraco cheio de cabos, andaimes e luzes). H o j e é a a r q u i t e c t u r a c i tadina que i m i t a o teatro: naquela empena, «dentro» dela, não estão

escadas, n e m j a r d i n s , nem pessoas; p o r detrás daqueles torreões,

arcadas e cores de palácio do Feiticeiro de O z não estão damas medievais, nem figurinhas de c h u m b o , nem gigantes empedernidos. E s tá gente, movendo-se em interiores que não nos é dado i n d u z i r . O

exterior continua a ser o cenário da cidade mas, mais do que isso, é

u m cenário em sentido próprio, a r q u i t e c t u r a de ilusão, sinal de tempos em que a imagem é soberana.

Isto deixa-me inquieto, mas ao mesmo tempo fascina-me: como

tudo o que é máscara, disfarce, ocultação. Como o teatro, a f i n a l . Será porque nos povoam a cidade de cenários que os teatros estão v a zios? O u , simplesmente, porque cada vez mais é o teatro que deles

prescinde?

10

31 de Julho — P r i m e i r a incursão ao chamado Nordeste T r a n s montano. Nos olhos fica-nos, sobretudo, a majestade da paisagem

serena que se avista do caminho florestal entre França e M o n t e s i nho. A M . lembra-se de Delfos. É isso. Tivesse o acaso trazido p a r a

a o r l a atlântica os adoradores de A p o l o , só a q u i p o d e r i a m eles ter

descoberto grandeza suficiente p a r a erigir o seu santuário. M a s é

Bragança, e as terras à v o l t a , e o acesso que escolho desde o C a r a m u l o , que me despertam reflexões bem mais actuais. E este outro

mundo português que inesperadamente descubro, não no seu lado

folclórico já tão (mal) b a n a l i z a d o . Refiro-me à surpresa de quem

vem da c a p i t a l , onde só se fala de crise, de austeridade, de aumento

do desemprego, de salários em atraso, do c r u ressurgir d a p a l a v r a

miséria, e da sua realidade.

Tem-se, p o r a q u i , a sensação de que se interrogássemos alguém

sobre a famosa (e incontestável) crise, nos o l h a r i a m com espanto ou

indiferença. Não ignoro que se trata do tempo ciclicamente eufórico

da chegada dos emigrantes, mas isso não chega p a r a explicar a não-crise patente n u m a cidade que esperava indolente, ensimesmada,

p e r d i d a no tempo, empobrecida. O que vejo é descontracção, m o v i mento, comércio e cafés regurgitando de gente, grupos de jovens alegres e vestidos como os de L i s b o a , que e n t r a m e saem, combinam

não sei o quê, nem o l h a m p a r a a televisão, tudo parece em a c t i v i d a de, em ebulição. E penso, acho mesmo que já devia ter pensado a n tes de ver: a crise, que está longe de ser só portuguesa, é a crise do

sistema i n d u s t r i a l , é a p a r t i r da indústria (em p a r t i c u l a r , de certas

indústrias) que ela se propaga e p o r isso são os grandes centros u r banos, i n d u s t r i a i s , administrativos os que mais lhe sentem os efeitos.

E a crise das actividades que f o r a m o motor da última fase de desenvolvimento capitalista que está a t e r m i n a r : a grande indústria pesad a , as indústrias ligadas ao petróleo, as grandes consumidoras de

energia. Que tem Trás-os-Montes a ver com isso? M u i t o pouco, é ó b v i o . A «sua» crise, a de todas as regiões agrícolas e sem recursos, essa não é de hoje, é secular. A emigração atenuou-a, p o r decréscimo

de bocas a sustentar e p o r aumento de rendimentos ganhos noutras

paragens. P o r essa v i a , precária também, as coisas m e l h o r a m . Está

tudo, como sempre, p o r resolver, mas, no curto p r a z o , que 6 o da

«conjuntura» dos economistas, a sensação é de euforia, a q u i , ao

11

mesmo tempo que é de quase-pânico nas grandes aglomerações operárias de L i s b o a e Setúbal (menos no l i t o r a l N o r t e , onde a indústria

é ligeira e muitos são os que r e p a r t e m o seu tempo entre a fábrica e

a courela). Não será isto a tal sociedade d u a l de que falava a economia de desenvolvimento, já não a de que se fala hoje nos países i n dustrializados? Os políticos, que nos fins-de-semana se passeiam pelo país sempre a pensar n a campanha que virá próxima, e que p o r

toda a parte f a l a m da «crise», fazem l e m b r a r os bem intencionados

(e h a v i a muitos, hoje são u m a raridade) das campanhas de d i n a m i zação c u l t u r a l dos anos quentes, que i a m f a l a r de luta de classes entre patrões e operários onde não h a v i a nem uns nem outros.

8 de Agosto — Se hoje começasse umas memórias, seriam talvez

estas as p r i m e i r a s frases: «Aos 51 anos, olho p a r a trás e tenho a sensação de ter 'gerido' a m i n h a v i d a com razoável sucesso. E , no entanto, focando a vista p a r a o detalhe, dou-me conta de que, como

toda a gente, o que fiz foi ' v i v e r às apalpadelas'. 0 balanço das boas

e más sortes foi-me favorável, e eu limitei-me, em meia dúzia de momentos cruciais -— que são quantos há numa v i d a — a ser capaz de

decidir p o r m i m próprio d a vereda a seguir, sem angústias excessivas sobre o que p o d e r i a ter acontecido se p o r o u t r a tivesse tomado.

Talvez alguns, conheço casos, sejam capazes de gerir a v i d a como se

gere u m a empresa (estou a exagerar: a m a i o r i a das empresas são,

elas também, geridas às apalpadelas...): estabelecer objectivos (uma

c a r r e i r a ! ) , definir os meios necessários p a r a os atingir, aplicá-los

controlando a progressão, avaliando e corrigindo os desvios. N u n c a

o fiz — e talvez h a j a quem me julgue frio a esse ponto... F o r a m sempre os pequenos prazeres do 'logo à t a r d e ' ou do 'logo à noite' que

me a j u d a r a m a sobreviver, e não q u a l q u e r longínqua certeza ou desígnio. E se alguns planos f i z , f o r a m sempre de curto p r a z o , p a r a me

libertar de tutelas insuportáveis e aumentar a margem desses pequenos prazeres. Pequenos, mas não d i r i a fúteis: a conversa de café (ou

a saborosa solidão do café), as l e i t u r a s , os cinemas, os encontros, os

amores passageiros, os passeios pela cidade, os pés de dança, mais

tarde as viagens, as chamadas «acções colectivas» (não d i r i a , no meu

caso, militantes). P a r a não f a l a r dos prazeres maiores, das a m i z a -

12

des, dos amores ' d e f i n i t i v o s ' , e também d a Gazeta e das escritas.

T u d o isto foi a construção de m i m próprio, n u m pano de fundo de

enorme curiosidade pelo f u t u r o , que sempre foi p a r a m i m u m a avent u r a no desconhecido, n u n c a u m projecto. U m b o m exemplo disto

mesmo: só mesmo a posteriori a dolorosa apropriação do meu corpo

me veio a parecer u m a vitoriosa gestão de u m p r o b l e m a difícil. M a s

a memória aí está p a r a me r e c o r d a r como f o i , justamente esse, u m

percurso no escuro, em que me orientou u m a qualquer faculdade semelhante à que evita aos morcegos baterem contra as paredes de

u m a gruta — isto é, sem que a razão directamente interviesse. E x a gero u m pouco: a razão, em cada caso, exercia-se a p a r t i r de u m ' s a b e r ' que lhe e r a a n t e r i o r , e era esse que c o m a n d a v a , que me dirigia

por u m caminho cujo f i m , o quando e o como, eu não descortinava,

muito menos p r o j e c t a v a . A razão teve sempre, nesse e noutros decisivos momentos, u m papel secundário: n u n c a fugi às decisões, nunca

deixei (tanto quanto pude) que outros decidissem p o r m i m , mas sempre tive a consciência de que nos faltam os elementos todos (o que é

isso?) p a r a poder decidir racionalmente. O que se f a z , de facto, é

muito mais escolher do que d e c i d i r . P o r isso me é totalmente alheia

a ideia de arrependimento.»

D a q u i a dez ou quinze anos a i n d a imaginarei que seria este o

meu começo de umas hipotéticas «memórias»? A parte a questão do

saldo das boas e más sortes, que isso n u n c a se sabe, d i r e i , u m pouco

como João B a r o i s , que algo muito distante deste texto significará

u m a irremediável p e r d a de discernimento...

22 de Agosto — L e i o , n u m artigo do sociólogo A b r a h a m Moles

intitulado «Uma ciência do impreciso»: «As ciências sociais são o

melhor exemplo em grande escala das ciências do impreciso, do difuso, etc. Os conceitos que elas m a n i p u l a m são imprecisos por essência: qualquer esforço p a r a os precisar abusivamente, os espartilhar

em definições fechadas, decompõe e destrói os próprios conceitos.

[...] O papel do investigador em ciências humanas convencionais —

mais do que seguir a ideologia cientista que pretende eliminar c o n ceitos difusos e infralógicos, p o r f o r m a a ajustar-se a u m a imagem

da razão p a r a a q u a l aquelas ciências não f o r a m feitas — é o de

13

pensar com rigor conceitos vagos. Há aí larga matéria p a r a o uso d a

razão.» E mais adiante: «Um caso simples: o acto de fotografar seres

animados, com boa qualidade de imagem, p o r u m observador, i n t r o duz u m a inevitável reacção, quer de fuga, quer de pose, em q u a l quer caso de artificialidade do sujeito, c r i a d a pela presença do observador; todos os etnólogos, todos os fotojornalistas o sabem. A n a lisando de mais p e r t o , descobrimos que isso está n a natureza das

coisas da própria observação. Se o observador se dissimula, se m i n i m i z a , as imagens que irá obter serão necessariamente mais pequenas, mais difusas, mais vagas. N u m a p a l a v r a , há u m a espécie de

produto constante de incertezas entre a precisão de u m a imagem e a

justeza d a observação relativamente à ' v e r d a d e ' do fenómeno observado.» Isto é, os conceitos são vagos porque o são também necessariamente, à distância que impõe o desejo de não-interferência, os

factos observados que os deverão s u p o r t a r . M a s atenção: q u a l q u e r

fotojornalista sabe também que, se voltar várias vezes ao l o c a l , pode

conseguir imagens de vários ângulos, pode mesmo, p o r s u r p r e s a , t i r a r alguns instantâneos de grande precisão de imagem sem que ten h a havido tempo p a r a reacção dos visados. Isto quer dizer que os

efeitos daquela r e g r a , v e r d a d e i r a no essencial, podem ser atenuados

se se i n t r o d u z i r (e isso f o r possível: objecto de observação estável no

tempo) a variável tempo, ou seja, se o sociólogo não for

preguiçoso,

o que é r a r o , devemos a d m i t i r . O sociólogo de gabinete, o que p r e tende t i r a r conclusões a p a r t i r de meia dúzia de entrevistas, o que se

preocupa mais com as estatísticas e as correlações e menos com a

«justeza das observações relativamente à ' v e r d a d e ' do fenómeno observado» — esse permanecerá sempre na p e n u m b r a de números e

teorias que podem deslumbrar os incautos, mas pouco acrescentam

ao conhecimento d a realidade social. O u t r o s , mais cuidadosos e p e r sistentes, conseguirão, d a neblina dos fenómenos, fazer surgir s i lhuetas e contornos suficientes p a r a que o «uso da razão» aí encontre fecundo material de reflexão.

23 de Setembro — N a sua demasiado óbvia vontade de iconoclastia, servida p o r u m a prosa atraente e u m h u m o r pouco h a b i t u a l

entre nós, Miguel Esteves Cardoso t r a v a frequentes batalhas contra

14

moinhos de vento. A propósito do suplemento «DN Jovem», saiu-lhe

ontem u m artigo de que extraio estas (representativas) preciosidades: «A j u l g a r p o r u m a grande parte dos textos escritos pelos jovens

colaboradores do ' D N J o v e m ' , não há qualquer diferença entre eles

e os ' p a i s ' . Estes pais espirituais constituem a geração de Woodstock

e de M a i o de 6 8 , veterana das b a r r i c a d a s e das b a r r a c a d a s da r e v o lução, e o c u p a m hoje u m a parte generosa do poder (não só c u l t u r a l ) . M u i t o s filhos saíram, pelos vistos, t a l q u a l os pais. Foi-lhes instilado com êxito a mentalidade 'hippie-progressista-marginal' em pequeninos. N o entanto, não se r e b e l a m contra e l a , como é justo e t r a dicional e histórico desde tempos imemoriais, [...] contentam-se com

repetir as rezas dos catecismos sebentos d a alternatividade, da m a r ginalidade e d a c o n t r a c u l t u r a l i d a d e dessa idade da P e d r a que f o r a m

os anos 60. [...] A mentalidade portuguesa está t r a n c a d a no M a i o de

68. [...] E esquerdista, afrancesada, c o n t r a o ' P o d e r ' e animicamente movida pelo desejo de ' l i b e r t a r ' tudo o que não seja pássaro e voe

n u m campo verde n u m céu cor de l a r a n j a . E s t a , p a r a usar a linguagem que lhes é própria, é precisamente a 'ideologia da classe d o m i nante' do P o r t u g a l contemporâneo, o 'discurso do p o d e r ' da a c t u a l i dade; ao q u a l tantos jovens colaboradores do ' D N J o v e m ' inconscientemente acrescentam as suas modestas contribuições.»

É difícil dizer tantos disparates em tão poucas palavras. E ao

mesmo tempo tão desajeitadamente denunciar a malformação britânico-utilitarista-paternalista do a u t o r , que atira «afrancesado» como

u m insulto e, de resto, só faz citações (na parte do artigo não r e p r o duzida) de u m número do «DN Jovem» sobre o tema «animais», tão

caro aos bondosos súbditos de S u a Majestade. M . E . C , é, como se s a be, u m daqueles intelectuais de formação inglesa cuja preocupação

dominante quanto à sociedade portuguesa parece ser, não já (como

era há u m século) a ultrapassada questão d a dependência da «pérfida Albion», mas a desesperante interrogação «porque raio de azar

não há-de P o r t u g a l ser (como) a Inglaterra?», o que se compreende

ser matéria p a r a dolorosas angústias. E m todo o caso, D o u t o r em

Sociologia (ou a caminho disso), não pode deixar de surpreender a

facilidade jornalística com que, em defesa d a sua d a m a , passa p o r

cima de todas as evidências (ou lógicas presunções). Vejamos então.

De que jovens e de que país fala M . E . C . ? P o r u m l a d o , da amos-

15

tra de jovens que escrevem e m a n d a m os seus textos ao «DN J o vem», que erige n o u t r o passo do texto em «grande parte d a j u v e n t u de portuguesa», conferindo-lhes tão abusiva representatividade que

me interrogo (e tremo) sobre a idoneidade dos estudos sociológicos

do autor. E quanto aos pais (que não são só espirituais, como p a r e ceria à p r i m e i r a v i s t a . . . ) , onde recolheu a informação de que são todos «esquerdistas, afrancesados, libertários, etc.»? E ainda que, p o r

mera hipótese, todos o tivessem sido em 68, não os vê hoje o próprio

M . E . C , ocupando o p o d e r , ou seja, presumivelmente m a d u r o s b u r gueses conservadores bem instalados n a vida?

Onde terá então ido M . E . C , desencantar que hoje «a ideologia

da classe dominante em Portugal» é a de M a i o de 68? M a i s a i n d a ,

que está t r a n c a d a nesse fatídico mês «a mentalidade portuguesa»

(que ignoro o que seja e julgo expressão bem desastrada n a pena de

u m sociólogo). A o f a l a r em ideologia d a classe dominante, M . E . C ,

parece ter u m a ideia c l a r a sobre o assunto, pena é que não nos explique u m pouco melhor como define essa classe e o que o leva a

a t r i b u i r - l h e tão perniciosos pendores ideológicos. Se é mesmo à

«classe dominante no sentido marxista» que se refere, o disparate é

óbvio: n u m país capitalista prestes a entrar n a C E E , os empresários,

os proprietários de meios de produção, os gestores em geral ( i n c l u i n do os das empresas públicas), etc. n u n c a manifestaram q u a l q u e r

tendência anarco-esquerdizante, n e m isso seria possível, c l a r o . Se

M . E . C , se refere simplesmente à «classe política», ou simplesmente

ao «poder» — é isso: não fala ele do «discurso do P o d e r » ? — , s u posto e x p r i m i r ( n u m marxismo sumário) as posições da classe d o m i nante, o disparate é, se possível, maior a i n d a : Soares, Ernâni, M o t a

P i n t o , Veiga Simão, Amândio de A z e v e d o , A l v a r o B a r r e t o , etc. etc.,

as figuras de p r o a do triste B l o c o C e n t r a l que nos (des)governa serão tudo esquerdistas disfarçados (mas que não escapam à perspicácia do articulista)? Chegará p a r a t i r a r essa conclusão o facto (mel h o r : a m e r a hipótese) de que u m ou outro secretário de Estado possa, nos seus tempos de j u v e n t u d e , ter n a m o r a d o as ideias de 68, t a l vez até vivido nalguma comunidade, indo receber pontualmente a

mesada a casa dos pais? Insisto: terá mesmo M . E . C , alguma ideia do

país em que vive?

E n f i m , voltando aos filhos, suponhamos que o tom geral dos tex-

16

tos publicados no «DN Jovem» e r a efectivamente libertário e esquerdizante, o que está longe de ser verdade. E óbvio que os c o l a b o r a d o res do suplemento (essa amostra que não é «a juventude portuguesa»!) são adolescentes dados à reflexão e à escrita, que o l h a m p a r a si

próprios e à sua volta de f o r m a interessada ou mesmo empenhada,

embrião de futuros escritores, artistas, intelectuais. Não seria n a t u r a l esperar que este tipo de jovens, como sucede em qualquer tempo

e em q u a l q u e r l u g a r , produzisse u m discurso romântico, libertário,

antipoder, expressasse u m a revolta mais ou menos v i n c a d a contra

u m a sociedade que se descobre injusta e hipócrita? Que teria isso a

ver com M a i o de 68, com os p a i z i n h o s , espirituais ou não? Só teríamos que nos regozijar com isso, quando tantos indícios (basta f a l a r

com professores) sugerem u m a j u v e n t u d e , no essencial, desatenta, se

não apática, desinteressada do político e do social, ou então d o m i nantemente c o n s e r v a d o r a , q u a n d o p o l i t i z a d a . O u seja, o contrário

do que M . E . C , nos quer v e n d e r . É mesmo essa ausência de revolta

que surpreende — e i n q u i e t a .

24 de Outubro — Segundo Soares, estamos n u m a data histórica

(viragem, é a sua expressão): m a r c h o u hoje p a r a D u b l i n , com três

ministros atrás, p a r a assinar u m p a p e l chamado constat

d'accord,

que anteontem a C E E lhe estendeu p a r a satisfazer o «nosso» i r r e m e diável saloiismo. P a p e l que n a d a diz de novo, que não tem qualquer

v a l o r jurídico e a que os espanhóis não ligaram a menor importânc i a . M a s mais saloio ainda (e d i v e r t i d o , vamos lá) foi o enviado da

A n t e n a 1, Esteves M a r t i n s , ao fazer a reportagem: desfazendo-se em

elogios ao p a p e l , à sua «extraordinária importância», comentou, i n terrogado de L i s b o a sobre «o ambiente em D u b l i n antes da assinatur a » , que tudo estava calmo e, aparentemente, «a população de D u b l i n ainda não se deve ter apercebido da importância do acontecimento»!!! E s t a r i a ele a imaginar os pacatos patrícios do Joyce l e v a n do Soares aos ombros até ao aeroporto?

26 de Outubro — E m tempos passados, só houve, que me r e c o r de, dois terceiros famosos: o «terceiro Estado» e o «terceiro excluí-

17

do» (um dos axiomas básicos do raciocínio científico). Nos últimos

t r i n t a anos, s u r g i r a m , sucessivamente: o 3 . M u n d o , a 3. Idade e,

mais recentemente, a 3 . Revolução I n d u s t r i a l (ou a 3. vaga, que

sem ser o mesmo, lá v a i d a r ) . Nos dois primeiros casos, não h a v i a

qualquer fenómeno de ocultação: as designações d i z i a m o que t i n h a m a d i z e r , e r a m p u r o s nomes. M a s , nos três últimos, já não é assim: trata-se de mantos bem pouco diáfanos que r e c o b r e m r e a l i d a des eventualmente chocantes.

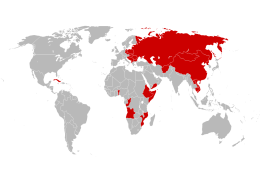

Após a 2 . G u e r r a M u n d i a l , os colonizadores cinicamente «descobriram» que u m a imensa parcela deste m u n d o , que d o m i n a v a m

(e, independências à p a r t e , c o n t i n u a r a m a d o m i n a r ) , v i v i a no a n a l fabetismo, n a fome, n a doença, n a carência de t u d o , no que então se

veio a c h a m a r , e hoje j á não se u s a , o subdesenvolvimento. H o u v e

então q u e m falasse dos «danados d a Terra» ou das «Nações Proletárias», mas, pudicamente e talvez p o r inspiração histórica no 3. ° E s tado (seria u m a maneira afinal de dizer aos deserdados de hoje:

«Nós, os burgueses, também partimos de longe e conquistámos p o der e fortuna»?), alguém se terá l e m b r a d o , a pretexto de já haver

dois outros «mundos», esses desenvolvidos — o capitalista e socialista — , de c h a m a r a tais países «o 3." M u n d o » . Designação n e u t r a , asséptica, que ocultava, de facto, os crimes e a espoliação de que n i n guém estava p a r a se envergonhar — e muitos estavam, e estão, p a r a

tranquilamente prosseguir.

Anos mais t a r d e , com o alongamento da v i d a , a evolução dos

costumes e a crescente desagregação da instituição f a m i l i a r t r a d i c i o n a l , foi-se evidenciando, nas sociedades ocidentais, o d r a m a social

daqueles que, até então, a i n d a detinham u m a certa a u r a de sabedor i a e se m a n t i n h a m , melhor ou p i o r , acolhidos pelos descendentes

mais jovens, em casas com dimensões suficientes p a r a não a t r a p a l h a r e m demasiado, a j u d a n d o a c r i a r os netos e, quantas vezes, substituindo as c r i a d a s , profissão em declínio p o r todo o l a d o . Velhos c a d a vez mais velhos (logo, mais inúteis e mais exigentes de cuidados),

separações cada vez mais frequentes, casas cada vez mais pequenas

(lógica da valorização máxima dos terrenos e do maior lucro i m o b i liário): deixou de h a v e r lugar, m o r a l e m a t e r i a l , p a r a aqueles a

quem simplesmente se c h a m a v a , com alguma t e r n u r a a i n d a , «os velhos» — hoje j á quase só usado como sinónimo de «os pais». P o i s

g

s

8

18

8

8

não foi a nova situação dos velhos que se considerou i n d i g n a , mas o

nome que se lhes d a v a . P o u c o se fez p a r a resolver o p r o b l e m a mas,

em compensação, procurou-se restituir-lhes a dignidade p e r d i d a

passando-se a designá-los p o r «a terceira idade». E nem as a t e r r a d o ras imagens televisivas de u m ou outro «lar da 3 . idade» chegam p a r a alterar a paz de consciência dos que, u m - d i a , a f e r r o l h a r a m a sua

vergonha com u m a p a l a v r a .

s

E n f i m , a 3. Revolução I n d u s t r i a l , exemplo de como a aceleração dos conhecimentos, das técnicas, arrasta consigo a própria

aceleração das p a l a v r a s . De facto, só muito posteriormente às l . e

2 . revoluções industriais (a d a máquina a v a p o r e a da electricidade/petróleo) elas f o r a m assim chamadas. O que é compreensível,

pois trata-se de processos longos, sem data identificadora, de cujas

implicações económicas e sociais só muito mais tarde é possível a p e r cebermo-nos globalmente. Foi-se implicado p o r elas, mas nunca for a m anunciadas. P o i s esta, a t e r c e i r a , que se diz estar a começar

— e cujo comboio q u a l q u e r político português p r o c l a m a que «não

poderemos perder!» — já está baptizada e é diariamente e x p l i c a d a ,

comentada, entusiasticamente exaltada.

9

a

a

A c h o que vale a pena interrogarmo-nos u m pouco. A l . R e v o l u ção I n d u s t r i a l , a r r a n q u e do capitalismo de produção e cadinho da

sociedade que hoje conhecemos, teve os seus mártires e as suas misérias: o i n f e r n a l trabalho nas minas de carvão e de f e r r o , o trabalho

i n f a n t i l , o sweating system, os acidentes e doenças profissionais, a

total ausência de protecção social e de direitos elementares, os dias

de 16 horas (6 quando não 7 dias p o r semana, sem férias) — e o que

tudo isto significa de mortes e, sobretudo, de ausência de v i d a . B a s ta ler o romance social inglês do século passado ou as descrições de

Villermé, não é necessário r e c o r r e r a obras especializadas. F o i de

tudo isso que nasceram as prósperas sociedades burguesas do princípio deste século, a tão frívola e divertida Belle Epoque de que ainda

hoje se f a l a .

s

E não esqueçamos também os milhões de mártires da a c u m u l a ção n a União Soviética, que é o paralelo oriental concentrado no

tempo (por isso, p o r ser mais perto de nós e p o r piores razões i m pressiona mais certos espíritos) da revolução i n d u s t r i a l europeia: os

19

trabalhos forçados, a razzia nos campos, as grandes fomes dos anos

30.

Quanto à 2.~ Revolução I n d u s t r i a l , recorde-se apenas a desqualificação do t r a b a l h o , a cadeia de montagem (reveja-se os «Tempos

Modernos»), as tragédias da urbanização descontrolada, as grandes

crises com milhões de desempregados (que só a 2 . G u e r r a conseguiu

«ultrapassar», até à crise seguinte, a que atravessamos), enfim o

«desenvolvimento do subdesenvolvimento», ou seja, a exploração

desenfreada dos recursos e riquezas d o . . . 3. M u n d o . P e r g u n t o , e n tão, já que se sabe tanto sobre a Revolução a n u n c i a d a , que é a 3 . ,

quem vão ser os mártires desta? Ou seja, onde está o seu lado escond i d o , de que ninguém fala?

5

B

5

Não tenho resposta. M a s ponho-me a p e n s a r , u m pouco ao c o r r e r da p e n a . N a sociedade f e u d a l , o p o d e r era dos «que são», isto é,

dos que, p o r nascimento e condição, t i n h a m u m «nome», e r a m «senhores». M a s essa sociedade, em que as b a r r e i r a s eram de estatuto,

p r o d u z i u dentro de si própria «os que têm», e m b o r a «não sejam».

Nisso f u n d a r a m estes a legitimidade do seu poder n a sociedade c a p i talista i n d u s t r i a l : podem os «que têm» (meios de produção, d i n h e i ro). E , nos seus primeiros tempos, eles ainda quiseram u m suplemento da legitimidade antiga, e fizeram-se barões, viscondes, m a r queses, e m b o r a já não fossem senhores de n a d a , a não ser das fábricas, dos negócios e do d i n h e i r o . H o j e já não ligam a isso. Passadas

duas revoluções i n d u s t r i a i s , aí estamos a i n d a , e constatamos que o

tempo dos que «não têm» (os proletários, os assalariados, em geral),

o tempo de «abalarem o m u n d o » , parece ter passado, do modo que

u m d i a o s o n h a r a m . A 3 . Revolução I n d u s t r i a l , a t a l , passa-se

(como a a n t e r i o r , aliás) dentro do capitalismo. Aparentemente, estará a haver u m a deslocação de poder p a r a «os que sabem», ou seja,

os detentores dos conhecimentos mais avançados, que são apenas

uma parte dos «que têm». A s b a r r e i r a s , até a q u i económicas, passarão, sem deixar de o ser, a ser sobretudo técnico-cicntíficas. Ficarão

de fora as grandes massas que j u l g a m ter cada vez mais informação,

mas cada vez têm menos acesso à informação que dá poder. Que p o der dará ao cidadão c o m u m a capacidade de consultar, através do

seu televisor, a lista telefónica ou os câmbios do d i a , face ao da m u l tinacional que d o m i n a os segredos d a manipulação genética? O tota3

20

litarismo técnico-científico espreita, não tenhamos dúvidas. Não disse R e n a n u m d i a : «A grande o b r a cumprir-se-á pela ciência, não pel a democracia»?

Os mártires desta revolução já não serão gente esfarrapada e f a m i n t a . A s misérias desta revolução já não serão sobretudo materiais.

E s t o u a e x c l u i r , é c l a r o , a hipótese, que não é pouco plausível, de

serem os esfomeados do t a l 3. M u n d o os futuros coveiros do a r r o gante sistema que desponta. E b e m possível. M a s dentro do sistema,

nos países do capitalismo tecnológico e seus devotos satélites, a lógica impõe a conclusão de que serão d a o r d e m do espírito, do pensamento, dos sentimentos, os d r a m a s do f u t u r o : os que pensam, os que

sentem, os que o l h a m à sua v o l t a , serão os oprimidos? O sistema

morrerá u m d i a às mãos dos que querem «tomar o saber» em suas

mãos, afinal os mesmos de sempre, mas portadores de outra r e v o l u ção? Produzirá o excesso quantitativo de informação «inofensiva»

uma espécie de salto qualitativo (não se diz que 9 0 % da informação

em que assenta o p o d e r de u m a C I A provém de fontes públicas, a

que qualquer pode ter acesso?) e daí virá a força dos desinformados

da T e r r a ? T u d o isto será talvez u m enorme disparate. M a s julgo que

este tipo de reflexão aponta u m caminho que pode ser fecundo.

9

21

27 de Outubro

Gosto de escrever. Acho que teria dado u m bom jornalista,

mas não calhou. No fim de contas, talvez só tivesse de comum

com u m jornalista, bom ou m a u , o desejo secreto de u m dia escrever u m romance. Mas viciei-me no artigo curto e no comentário apressado, que não pedem demasiada reflexão, que se

despacham no tempo de u m a sinfonia, e sempre me faltou

imaginação p a r a desencantar u m a boa história, com princípio,

meio e fim, ou então p a r a laboriosamente construir u m texto

denso, sem princípio, nem meio, nem fim, em que a crítica

mais exigente pudesse descobrir a engenhosa trama de u m

«romance moderno» de difícil mas gratificante leitura.

Pois bem, a apetecida história, o material que qualquer escritor leva anos e anos (penso eu) a recolher e classificar,

veio-me u m belo dia parar às mãos. «Talvez te sirva p a r a alguma coisa», disse-me o meu amigo José Filipe Capitão, J P par a os mais íntimos, ao passar-me alguns embrulhos de notas

em que, nas horas vagas, foi registando ao longo da vida observações e memórias, e ao acaso de várias mudanças de casa

se acabaram por juntar n u m caixote de cartão, desses de qualquer electrodoméstico que já deve há séculos ter dado a alma

ao criador. Nem ele próprio suspeitaria que estavam ali preciosas linhas, mal alinhavadas é certo, onde teria dificuldade

em se reconhecer quinze ou vinte anos mais tarde, mas isso

só não sucede, é claro, a quem não passou por muitas: poucos

22

têm é a coragem, ou a insensatez, de enfrentar o papel, e já

tantos se arrependem de ter enfrentado o fotógrafo...

Aí me v i eu, pois, com esses papéis cheios de gatafunhos,

alguns quase ilegíveis, outros de u m a prosa caligrafada com o

lazer de infindáveis horas no café, à mistura com bonecos e

ornamentos à margem, que o vejo a rabiscar enquanto afinava

as ideias e as frases (as rasuras contam-se pelos dedos) pensando talvez que ele próprio, n a idade madura, as folgas a

crescer, se dedicaria ao paciente exercício de dar forma definitiva a esses textos, e a juntá-los n u m caderninho, p a r a dar a

ler aos amigos e deixar aos netos. Não sabia então que u m a

carreira se faz preenchendo cada vez mais o tempo e a cabeça

com coisas do trabalho e cada vez menos com meditações sobre a vida nossa e dos outros, não sabia sequer que estava a

começar u m a carreira, a seu modo, como tantos mais. É por

isso que as histórias de carreiras, sendo parecidas, começam

todas por ser diferentes: livros desses, só vale a pena ler os

primeiros capítulos, até ao momento em que eles sabem o que

querem.

O facto é que, ansiosamente lida de u m jacto, hibernou a

papelada vários anos no meu escritório, não lhe tendo então

descortinado utilidade que não fosse a de dar algumas piadas

ao J P de vez em quando, o que até não lhe desagradava, e a

prova é que, u m a vez por outra, me ia entregando, como u m a

espécie de folhetim, a sua produção mais recente. Já não inocente, esta. Dei nela por muitos «recados» e por u m maior cuidado em justificar-se (perante mim?) ou em furtar-se a interioridades excessivas. Talvez fosse apenas a tal maturidade a

instalar-se, quando nos vem a vontade de dar consistência ao

nosso próprio personagem, ou ao personagem que julgamos

ser p a r a os outros, indo disso buscar sinais de surpreendente

coerência a fragmentos de memória e procurando não deixar

escapar frases ou inconfidências que possam esfumar o traço.

Por que me terei decidido agora a experimentar a mão

r a o sempre adiado romance, sem pressas e sem plano, ao

bor de imprevisíveis ócios ou disposições? Talvez porque

pendor moralista, que julgava não ter, me faça ver, cada

pasaum

vez

23

mais, no percurso do meu amigo, a história exemplar de u m a

geração triunfante. Talvez por já lhe pressentir o desfecho e,

viciado leitor de policiais, agora do outro lado da história, não

me querer deixar antecipar por ele. Ou porque, rodeado de crise por todos os lados, a aventura da ficção seja a escapatória

que me resta, como a outros, mais empreendedores, a fuga ao

fisco ou o contrabando.

Claro que ao seleccionar, e juntar à minha maneira, aqueles materiais, e bocados de conversas, e episódios que recordo,

ao comentar, ao introduzir nos textos do meu amigo passagens inteiras que são minhas, ao polir-lhe frases, ao reforçar-lhe ou atenuar-lhe ideias, não é o personagem J P que estou a

construir, o tal que ele desejaria representar, mas sabe Deus

se outro no fim de contas bem mais próximo do que J P foi e

é, isto se não fosse u m rematado disparate pensar-se ou dizerse que alguém alguma vez foi ou £ alguma coisa.

Comecemos então. Pelo princípio, como é próprio dos amadores. E dos clássicos, não?

Dos mais verdes anos de J F não me chegam, naturalmente, notas pessoais. Mas deles nos fala u m texto recente, que

terá escrito a propósito de declarações de u m político em voga:

«Poucos se podem gabar do dia exacto em que começaram

a interessar-se por política. Poucos terão tido, como Descartes

ou Rousseau, súbitas iluminações a revelar-lhes a matemática

do mundo, a trazer-lhes ideias suficientes para escrever centenas de livros — ou a acordar-lhes a consciência para as grandes questões da vida colectiva. Acho que o comum dos mortais

descobre a política como descobre o amor: aos poucos, sem calendário definido, ao sabor de acasos e de encontros, de imperceptíveis vibrações que é raro deixarem data. Só muito mais

tarde, por curiosidade típica da meia-idade, ou por necessidade

de mandar u m a biografia p a r a os jornais, se vem a reconstituir, melhor ou pior, esse fio quase sempre nebuloso. É então

que, por vezes, a tentação do 'dia luminoso' surge como a v i a

mais fácil p a r a explicar o que não tem explicação. E certas

datas parece terem sido inventadas de propósito p a r a esse

fim...

24

Pela minha parte, não sei quando foi. 0 que é hoje a minha mais longínqua recordação política, não me deixou n a altura qualquer marca. Ia pelos catorze anos quando chegou a

Paço de Arcos, onde então vivia, u m a leva de miúdos loirinhos. Picaram alojados n u m desses muitos fortes que salpicam

a Costa de Cascais, e devem ter sido ali postos noutros tempos

para impor algum respeito à entrada no Tejo de esquadras inimigas que, de resto, nunca pediram licença p a r a o fazer. V i m

a saber, pois não se falava noutra coisa lá em casa e pela v i zinhança, que eram uns 'pobres hungarozinhos fugidos ao terror comunista'. Mas estava a começar o ano lectivo, e os meus

alvoroços de adolescente limitavam-se à excitação anualmente

repetida dos reencontros no liceu depois de férias e das caras

novas que iriam aparecer n a turma.

0 meu pai, n a altura major e colocado fora de Lisboa, veio

passar u m fim-de-semana a casa, e lembro-me de o ter ouvido

dizer: 'Estes já estão safos, vão fazer deles gente como deve

ser, o pior é dos que lá ficaram.' E r a u m desses dias, aliás

frequentes, em que o meu pai vinha insuportável, e talvez por

isso pensei que se ele era o modelo da 'gente como deve ser',

o pior era com certeza dos filhos daqueles hungarozinhos.»

Foi nesse liceu de Belém, de que fala J P , que o conheci puto de calções curtinhos, já eu ia no calção de golf, coisa de que

poucos ainda se lembrarão. Franzino e recém-saído de u m a

maleita de pulmões, dessas que hoje se curam num abrir e fechar de olhos com comprimidos e lhe valera então u m ano de

repouso (metade dele aboletado em casa de uns tios em Benfica, pois o ar do mar...) e a frequência assídua de tudo o que

era pinhal à volta de Lisboa, estava proibido de correrias e de

pôr o pé n u m a bola, zelosamente vigiado por contínuos untados pelos pais, conhecidos dos meus, a quem devo tê-lo descoberto no meio daquela miudagem, pois me pediram que o protegesse das violências dos mais velhos, gente da minha idade.

0 rapaz era esperto e bom aluno, era essa a sua força e usava-a passando aos colegas aflitos respostas nos pontos (a que

hoje chamam testes), e por isso nunca terá sido afinal muito

molestado por ninguém. Escapou mesmo, com toda a naturali-

25

dade, à humilhante prova de uma «amostra», dessas que se faziam em cima da mesa de pingue-pongue, o paciente agarrado

de mãos e pés lembrando as gravuras dos Távoras, com a

malta histérica à volta e o contínuo fazendo-se ausente, mas

u m ou outro, como quem não quer a coisa, não se contendo e

deitando o rabo do olho.

26

28 de Outubro — Está n a m o d a olhar M a r x com desdém: n a d a

se c u m p r i u do que p r e v i r a , e os que t r i u n f a r a m em seu nome a c a b a r a m no poder de u m a b u r o c r a c i a sobre os trabalhadores, n u m sistema p o l i c i a l , n u m a economia a b s u r d a e industrialmente atrasada.

Pode olhar-se a coisa de outro modo. Se não considerarmos o m a r xismo como u m a ciência exacta (o que sempre recusei), mas como

u m conjunto de teses no domínio da história, da economia, da sociologia e d a política, então situamo-nos no campo das ciências sociais

ou humanas, as tais em que o observador é parte interventora. V e j a mos mais de perto u m aspecto dos que radicalmente diferenciam

ciências exactas e humanas: a previsão. N a s p r i m e i r a s , o que se p r e vê, com base em condições precisas conhecidas e eventualmente r e petíveis, acontece t a l como previsto. Podemos t i r a r disso p a r t i d o , ou

podemos tomar medidas defensivas (se o fenómeno anunciado f o r ,

p o r exemplo, u m a catástrofe), mas não o podemos evitar, desde que

não nos seja dado i n t e r v i r a tempo nas tais condições. Não posso

combater as leis da gravidade, quando muito posso evitar que u m

corpo caia.

M a s nas ciências h u m a n a s , desde que u m a previsão é conhecida,

e tanto mais quanto mais plausível, os agentes sociais põem-se em

movimento no sentido de a c o n t r a r i a r ou de a c u m p r i r , segundo os

interesses em causa. Se são os primeiros os mais poderosos, pode s u ceder que os fenómenos sociais previstos se não verifiquem, justamente porque a previsão estava certa— ou seja, p o r q u e se a c r e d i tou, dados os seus fundamentos, que estava. Não será algo semelhante o que sucedeu nos países de capitalismo avançado, aí onde

27

M a r x a n u n c i a r a que se v i r i a a d a r o afrontamento decisivo entre o

capital e o t r a b a l h o ? E , a i n d a assim, não esteve o capitalismo seriamente ameaçado durante as décadas de 20 e 30, acabando p o r ser

salvo em simultâneo p o r u m a guerra e p o r u m a inversão teórica n a

própria lógica capitalista (as políticas do tipo keynesiano, que p u n h a m o acento n a p r o c u r a , d i n a m i z a d a pelos governos, como motor

d a economia)? M a r x analisou, julgo que correctamente, o «capitalismo de oferta» do seu tempo, o capitalismo modo de produção. E m

termos económicos, aliás, as suas previsões d a concentração do c a p i t a l , da crescente componente técnico-científica no p r o d u t o , das c r i ses cíclicas do sistema, e outras mais, verificaram-se plenamente,

como continua basicamente a ser válida, a meu v e r , a sua teoria da

exploração. O que o capitalismo conseguiu, isso s i m , f o i a desmobilização política decorrente dessa mesma exploração. Apenas u m

exemplo: o capitalismo não conseguiu eliminar o desemprego (existem hoje n a E u r o p a mais desempregados do que nos piores dias dos

anos 30), conseguiu desmobilizá-lo e isso, digam o que disserem os

neoliberais, devido às políticas de segurança social contra as quais

se batem os defensores do liberalismo mais r a d i c a l . M a r x não terá t i do em conta, pela sua p a r t e , outro fenómeno desmobilizador: nos

períodos de p r o s p e r i d a d e , é maior a capacidade de luta dos t r a b a lhadores, mas não são essas ocasiões «revolucionárias»; nos períodos

de depressão, cresce o desemprego e, quando o sistema p o d e r i a e n contrar-se à b e i r a da explosão revolucionária, é naturalmente mais

b a i x a a propensão r e i v i n d i c a t i v a e de mobilização política. E n f i m , o

sistema pôde, jogando com o seu próprio poder económico, c o n t r a r i a r as previsões do «grande afrontamento», até chegar ao momento

em que começou a b a i x a r , em todos os países industrializados, o

próprio número de trabalhadores industriais. E a q u i que voltamos a

encontrar a interrogação f i n a l da nota anterior: u m a mais sofisticada análise de classes adequada à evolução que se processa não dará

pistas quanto ao futuro? Devemos c a i r no pessimismo de pensar que

só vale a pena «pensar as sociedades» e as suas desordens, quando

se tem poder p a r a i m p o r as soluções que daí podem decorrer? N e n h u m dos filósofos do século X V I I I previu, em r i g o r , a Revolução:

eles limitaram-se a enunciar princípios d a Razão aplicados ao o r d e namento das sociedades.

28

M a i s u m a breve n o t a : o facto de se ter «forçado» a revolução

anticapitalista em países que de n e n h u m modo c o r r e s p o n d i a m às

condições das previsões de M a r x , e de isso ter conduzido a u m sistema obviamente distinto da sociedade «sem classes» que M a r x a n u n c i o u , sem muito nisso se deter, não será u m a c o n t r a - p r o v a de que as

suas previsões estariam certas? F i n a l m e n t e , a lógica actual de evolução desses países não os aproximará b e m mais do sistema capitalista

m u n d i a l , espécie de retorno ou convergência que reforçaria essa h i pótese, ou seja, a de que a «saída marxista» do sistema não era

aquela?

13 de Outubro — P o r teimar em discorrer sem peias e me r e c u sar à militância c m organizações, posso i n c o r r e r n a acusação de m i litar afinal no mais r a d i c a l dos individualismos — afirmando-me de

esquerda. Dirão que tenho a obrigação de saber (se é que o não disse eu próprio várias vezes) que não se transforma u m a sociedade

através de acções i n d i v i d u a i s , sequer da sua soma. Que se todos

adoptassem t a l s o b r a n c e r i a , n u n c a mais h a v e r i a qualquer transformação: individualismo iguala conservadorismo (igualdade com que,

desde logo, estou de acordo). Que posso argumentar?

E m p r i m e i r o lugar que pretender manter alerta o espírito crítico

não pode ser identificado com i n d i v i d u a l i s m o . Esse é não só o único

«modo de estar» possível a u m intelectual, mas é-o (ou devia sê-lo) a

qualquer militante n u m a organização que não seja u m mero r e b a n h o , ou igreja. U m p a r t i d o de militantes obedientes e a-críticos (sej a m eles os chamados «intelectuais orgânicos»), mentalmente m i l i t a r i z a d o , é u m a organização essencialmente conservadora,

sejam

quais forem os objectivos e os discursos. P i o r e s , se assim se pode d i zer, só os despudorados partidos de clientelas, onde, aí s i m , i n d i v i dualismo e conservadorismo dão-se as mãos, cada u m batendo-se pelos seus objectivos próprios (ser m i n i s t r o , ser a d m i n i s t r a d o r , s i m plesmente ter influência, p o d e r , privilégios, dinheiro), de colectivo

vendo-se apenas u m acotovelamento histérico p a r a tomar as melhores posições. P e l a m i n h a p a r t e , n a d a disso me diz n a d a . M a s não

porque seja avesso, p o r princípio, a «organizações».

Aliás, só u m libertarismo r a d i c a l e, finalmente, fútil se não a b -

29

surdo, recusa totalmente a organização. U m a sociedade ideal, f u n dada n a permanente conflitualidade de pequenos (ou não tão pequenos) grupos, em que constantemente se procurasse ultrapassar a d i a léctica conflito/solidariedade, seria não só u m a sociedade estruturada (logo, organizadora) mas sobretudo a única talvez em que seria

possível compatibilizar organização e espírito crítico.

P o r outro l a d o , se é certo que a organização colectiva (no p l u r a l , e não q u a l q u e r ou quaisquer) é fundamental como agente de

transformação social, a acção e a p a l a v r a individuais podem ser,

apesar de t u d o , pequenas ou grandes pedras que ajudarão a p a v i mentar esse c a m i n h o . U m intelectual, p o r ser u m actor i n d i v i d u a l ,

não pode, só por isso, ser catalogado de i n v i d u a l i s t a . Dir-se-á que é

cómodo adoptar essa posição. Respondo que nunca é cómodo p a r e cer que se está de f o r a , estando d e n t r o , parecer que se julga os o u tros, quando se está julgando a si próprio, i r apenas até onde se pode i r , parecendo não querer i r mais longe, n u m a p a l a v r a , assumir-se

como se é (como se foi sendo socialmente produzido e condicionado)

e não c o n s t r u i r , p o r cálculo ou interesse, u m a imagem do que se não

é. E n f i m , u m a última observação: se só os militantes, tão escassos no

f i m de contas, pudessem estar isentos do apodo de i n d i v i d u a l i s t a ,

então não teria sentido sequer pensar em termos de qualquer socialismo. Há a q u i que i n t r o d u z i r a noção de participação, muito mais

alargada do que a de militância. A o falar disso, ocorre-me u m a objecção que c m tempos me f o i colocada p o r u m economista húngaro,

a propósito da análise do «socialismo de mercado» que fiz no livro

Sistemas Económicos

e Participação

Social. D i z i a ele, mais ou

menos: « T u d o o que V . diz está muito certo, e é consistente, desde

que se aceite o postulado de que o cidadão comum deseja

participar.

Mas isso é apenas u m postulado e, como t a l , é discutível e não pode

ser p r o v a d o . E se não fosse assim?»

C l a r o que não posso p r o v a r isso, nem o contrário. M a s se houve

coisa que sugeriu o período de 74-75 foi que o postulado terá algum

fundamento: nesses dias, em que e r a grande a margem p a r a acções

colectivas (por ser débil o P o d e r político, ou vice-versa), foi patente

o desejo de p a r t i c i p a r n a resolução dos próprios problemas. F a l t o u ,

porém, a apreensão d a t a l dialéctica conflitualidade/solidariedade,

que poderá p e r m i t i r integrar a níveis mais elevados essas «soluções

30

dos próprios problemas». O u seja: é o contexto (habitual) de concentração do P o d e r que tende a i m p e d i r mesmo o simples desejo de

p a r t i c i p a r . T r a n s f o r m a r a sociedade será, antes de mais, l i b e r t a r esse desejo. M a s , mesmo nesta sociedade, é surpreendente, apesar de

tudo, a capacidade de iniciativa e a vontade de participação. U m i n telectual de esquerda é necessariamente

p o r t a d o r desse desejo de

participação. De participação crítica — como a sua própria.

26 de Novembro — Sempre me ficou n a memória a frase de O r son Welles no filme O Terceiro Homem (frase dele, pois não consta

da novela de G r a h a m Greene) sobre a Suíça: «Um país que é u m

modelo de o r d e m , de organização, de seriedade, mas o que deu ao

mundo? O relógio de cuco!» A o meter hoje o cachecol na manga da

gabardina, ocorreu-me algo de semelhante: «O que a p r e n d i eu em

ano e meio n a superlaboriosa e superorganizada A l e m a n h a , já então

(em 59-60) a caminho d a grande prosperidade? U m a m a n e i r a excelente de não p e r d e r o cachecol!»

1 de Dezembro — Está em pleno a maré n e o l i b e r a l , v i n d a , como

quase t u d o , de outras paragens. Curiosamente, agora que a moda é

olhar p a r a os países anglo-saxónicos, é de novo francesa, neste caso,

a inspiração. Registo, ao acaso, u m texto de A . J . S a r a i v a sobre o l i vro de Cândida V e n t u r a , o l i v r o de Pacheco P e r e i r a e E s p a d a (de

que só l i a elucidativa apresentação do F a f e , c u j a longa série de a r t i gos no DN foi divulgando tudo o que em França se i a p u b l i c a n d o e

discutindo sobre estas questões), a v i n d a recente de R o s a n v a l l o n a

L i s b o a , u m novo artigo de A . J . S a r a i v a sobre «Democracia e L i b e ralismo», u m artigo de G u i l h e r m e de O l i v e i r a M a r t i n s , em que aspir a a u m «liberalismo de esquerda», enfim, há dias, a formalização

do C l u b e da E s q u e r d a L i b e r a l .

E interessante que (quase) toda esta gente se preocupe s o b r e t u do com «a liberdade», em abstracto, e b e m pouco com as «liberdades em conflito».

Basta r e c o r d a r , p o r exemplo, que liberdade empresarial e l i b e r dade sindical são coisas conflituais, e não é por acaso que esta últi-

31

m a foi u m a conquista difícil, pois e r a considerado, em nome d a ideia

l i b e r a l , que as «associações de trabalhadores» l i m i t a v a m a liberdade

i n d i v i d u a l (a t a l l i b e r d a d e em abstracto). E m França, foi preciso

quase u m século p a r a revogar a famosa L e i L e C h a p e l i e r , do tempo

da Revolução, e p e r m i t i r a criação de sindicatos. Então em que f i c a mos? P o r q u e não se reconhece muito simplesmente que o liberalismo

nasceu intimamente associado à filosofia do direito n a t u r a l e, desde

L o c k e , o direito considerado básico e f u n d a d o r d a «sociedade civil»

era o direito de p r o p r i e d a d e ? P o r outras p a l a v r a s , o liberalismo o r i ginal — afinal o que hoje se esconde nas prosas l i b e r a i s , sobretudo

de gente que vem d a esquerda — não e r a u m a teoria da liberdade

(ou «das liberdades») m a s , no essencial, u m a justificação r a c i o n a l

d a «liberdade económica», e foi essa que a burguesia pretendeu i n s t a u r a r , contra as peias do Antigo Regime. «Liberalismo igual a r a posa livre n u m galinheiro livre», disse alguém há tempos. Está tudo

dito.

Quando se f a l a , pois, de l i b e r d a d e , como u m objectivo p r i m o r dial e abstracto, n u m sentido marcadamente político — não é o p r o blema da U R S S que está sempre n a mente dos ncoliberais de extracção literária? — pretende-se, n a realidade, ocultar a face económica

do liberalismo, que é a sua v e r d a d e i r a face: a da l i v r e iniciativa p r i v a d a , n u m a p a l a v r a a do capitalismo nascente. N o plano teórico, u m

B u r k e e, entre nós, u m Acúrsio das Neves, não e r a m partidários do

liberalismo económico n u m Estado hierárquico, não-democrático?

N a prática, o liberalismo económico, como é bem conhecido, está

também longe de implicar o liberalismo político. A s s i m foi ao longo

do século X I X , quando a explosão do capitalismo i n d u s t r i a l convi-,

veu com sistemas políticos em que o direito de cidadania se r e s t r i n gia às minorias com rendimentos mínimos comprovados (o chamado

regime censitário). A s s i m c o n t i n u o u nos períodos de maior crescimento de u m a França ou de u m a A l e m a n h a , com Napoleão I I I e B i s m a r c k , e logo depois com o Japão. A s s i m volta a ser hoje, quando

assistimos ao liberalismo (económico) r a d i c a l de u m P i n o c h e t , aos

exemplos de u m a C o r e i a ou de T a i w a n e, com maior contenção n a t u ralmente, à dureza política de u m a T h a t c h e r ou de u m R e a g a n , liberais (no plano económico) como ninguém. O que, de facto, p r e o c u p a

os liberais não são as liberdades i n d i v i d u a i s , que f o r a m arrancadas

32

passo a passo durante quase dois séculos, mas a liberdade de «empreender» e de fazer f r u t i f i c a r os seus capitais. Isto em termos ideológicos, c l a r o , pois esses mesmos liberais sempre s o u b e r a m aproveitar da melhor m a n e i r a as incursões do Estado n a área económica,

de que f o r a m e continuam a ser os primeiros beneficiários.

Volto a alguns dos nomes citados no princípio. L i b e r a l i s m o e esq u e r d a : o que têm a ver? como se (ou não se) compatibilizam? R o sanvallon, sem excessivamente se entusiasmar com o neoliberalismo,

diz contudo que a esquerda tem de passar de u m a «cultura crítica»

a u m a «cultura de governo». Segundo ele, deixou de haver receitas,

há que descobrir u m «pragmatismo» face aos problemas postos à sociedade, face a u m a imaginação bloqueada pela simultânea crise do

marxismo. C u l t u r a de governo? Pragmatismo? E m resumo: a esquerda tem de ser realista, deixar de se projectar no impossível, no

utópico. Penso o contrário: é sempre, e cada vez mais, u m a «cultura

crítica» que a esquerda tem de desenvolver. G o v e r n a r u m capitalismo em crise não me parece ser a função essencial de u m a esquerda

que, como se sabe, é «chamada ao poder» nas alturas piores, em que

tem de se meter ela própria nas mais fundas gavetas.

Guilherme O l i v e i r a M a r t i n s , essa insuportável máquina de c i t a ções, a s p i r a , esse, a u m «liberalismo de esquerda». O que será isso?

D i z que aspira ao mercado como «desestabilizador», como c r i a d o r

de uma dinâmica de mudança, algo que «obrigue a sociedade a mexer» (aqui cita A l a i n M i n e ) . M a s a sociedade mexe, descanse. E

quanto mais tudo for m e r c a d o , tudo for negócio, tudo se c o m p r a r e

vender, mais lugar há p a r a o liberalismo (o tal) e menos p a r a a esq u e r d a : a que pensa não n a L i b e r d a d e mas nas condições da l i b e r dade, não n a L i b e r d a d e como u m f i m mas nas múltiplas liberdades

como meios p a r a que cada u m possa v i v e r , possa a m a r , possa p a r t i c i p a r , possa sair da ignorância ou talvez da miséria — possa ser, e.

não apenas ter. Estas combinações astuciosas, como «liberalismo de

esquerda», fazem-me l e m b r a r os «hegelianos de esquerda», ou os

«gaullistas de esquerda». O r a q u e m se l e m b r a hoje j á , f o r a dos

meios especializados, do S r . F e u e r b a c h ou do S r . René Capitant?

Não houve também, n a sua origem, nazistas e fascistas «de esquerda»? A expressão «nacional-socialismo» não é, no f i m de contas,

33

equivalente a «nacionalismo de esquerda»? E melhor não b r i n c a r

com coisas sérias. E perceber que tais astúcias são meros alibis de

que uns quantos senhores se servem n a sua irresistível transição...

p a r a a d i r e i t a . Veremos o percurso do recém-criado clube.

34

1985

12 de Janeiro — E n c o n t r o u m amigo, ex-assistente d a F a c u l d a de de L e t r a s , radiante p o r se ter libertado d a tutela de u m professor

a que c h a m a , no mínimo, fascista, e que é todo-poderoso n u m D e partamento que v a i povoando de dedicados servos e protegidos; o u ço outro amigo, esse profissional dos melhores d a nossa p o b r e rádio,

amargurado pela autêntica perseguição que lhe foi m o v i d a , esta p o r

u m cacique do P S , e que o afastou de u m p r o g r a m a que diariamente

me deliciava. E recordo a famosa definição de «fascista» do P e r e i r a

de M o u r a , pouco depois do 25 de A b r i l — tão r i d i c u l a r i z a d a então.

Acho que ele tinha razão: os pequenos ditadores de repartição, de

Faculdade (e se conheço b e m o que se passa em L e t r a s , onde se r e constituíram, com outros medíocres, os feudos de outros tempos!),

de empresa, de família são, de facto, exemplo de u m fascismo inter i o r i z a d o . São eles que explicam p o r que é aceite u m a d i t a d u r a —

são os nossos inimigos quotidianos. Não estamos em vésperas de

qualquer novo fascismo institucional, mas a legião de «pequenos d i tadores» que nesta democracia p u l u l a m , ditam sentenças, t r i u n f a m e

passeiam as suas «importantes saúdes» é muito inquietante. E q u a n tos deles m a l se podem l e m b r a r daqueles tempos. H o u v e q u a l q u e r

coisa que passou desses tempos p a r a os de hoje. Como foi?

Mais desconcertante é o caso de alguns homens muito estimáveis, com quem convivi de perto ou simplesmente encontrei em raras

conversas, c u j a imagem é de grande a b e r t u r a , de grande generosida-

35

de e de notáveis capacidades nas respectivas profissões e especialidades. Homens activos, determinados, de m u i t a experiência, de m u i t a

«vida», com ideias c l a r a s , gostam de ser a d m i r a d o s (venial, se p e c a do é) e... seguidos. Rodeiam-se de «colaboradores» ou «discípulos»,

que m a l se dão conta de que o Mestre aceita tudo menos que o c o n testem, que o «não acompanhem», que o «não ouçam». Déspotas i l u minados, estes? Será. M a s quantos deles não terão destruído muito

espírito crítico em formação! A d m i r e i os que conheci, mas n u n c a i n tegrei as respectivas «cortes»: acho mesmo que foi essa a melhor

p r o v a de admiração e de estima que lhes p o d i a d a r . S o u dos que

preferem os que, perante u m suposto m a n j a r , dizem: «Se é b o m ,

não sei. Eu gosto», aos que comandam: « P r o v a , que é bom. V a i s

gostar!»

22 de Janeiro — Delicioso diálogo n a T V , entre o impagável

Luís P e r e i r a de Sousa e a p s i q u i a t r a Lígia M o n t e i r o , a propósito de

fantasias/fantasmas sexuais. A o o u v i r referir o papel dos ídolos do

cinema, d a canção, etc. (os J u l i o Iglesias & Cia) nas fantasias femininas, reage o entrevistador: «Mas isso tem algo de adúltero!». R e s posta: «Não tenho n a d a contra...» L P S salta d a cadeira: «Mas e n tão, e os maridos?!!» Conclusão lógica da p s i q u i a t r a : «Esses que

fantasmem com a M a r y l i n Monroe...»

E s t a questão dos fantasmas sexuais, que antes se cingia às alcovas e aos círculos de fiéis d a psicanálise, parece estar a chegar à r i balta das coisas públicas. Fazem-se artigos e inquéritos em revistas

de grande difusão, e, pelos vistos, também já disso se ocupa a televisão. R e d u t o último d a sexualidade (e da intimidade consciente), a

sexualidade fantasmada é, a meu v e r , se assim se pode d i z e r , a mais

livre de todas, o que não quer dizer a mais gratificante. Quantas vezes muitos de nós se terão interrogado, perante indivíduos bisonhos

e solteirõcs/onas no sentido t r a d i c i o n a l , sobre como poderão viver

«sem sexo». Poucos casos haverá, a r r i s c o : muitos sobrevivem p o r

v i a d a actividade sexual fantasmada. P o r não ser totalmente «cumprida», será frustante, mesmo dramática mas, comandada pela memória e pela imaginação, permite tudo, incluindo u m delirante diálogo com o m u n d o .

36

Este p r o b l e m a , assim olhado, não o tenho visto t r a t a d o , j á que o

tema surge sempre em termos de «sexualidade complementar»: se

«se fantasma» durante o acto sexual; ou pelo meio dos afazeres q u o tidianos; ou se como suporte d a masturbação, mas sempre supondo

que em paralelo com u m a actividade sexual n o r m a l . È claro que

sim, os i n q u i r i d o s (ou os articulistas, por vezes p s i q u i a t r a s , por eles)

contam muito livremente como, com quê, com q u e m , no tom de

quem «se enriquece» com isso, de quem encontra nisso u m a l a r g a mento ou u m a diversificação d u m a sexualidade experimentada. È

r a r o , no entanto, r e f e r i r os fantasmas sexuais como elemento p o r ventura vital de recusa d a solidão (não só sexual) e também d a r e a l i zação de desejos que, consciente e assumidamente, não se quer concretizar. E , porque não, tantas vezes, de suporte dessa famosa i n s t i tuição que é a família, quando ela se t o r n a no mais insuportável l u gar de solidão: quantos não sobrevivem nesse deserto afectivo e sexual à custa dos seus fantasmas sexuais? De que v i v e r i a , arrisco de

novo, a imprensa e sobretudo o cinema pornográficos, se não f o r a

tudo isto?

25 de Janeiro — P e l o meio d a indigência temática e poética da

música rock portuguesa, ficaram-me u m d i a no ouvido algumas p a lavras marteladas pelos «Já fumega»: «A ponte é u m a passagem/par a a outra margem.» E perguntei-me: que ponte? que margem?

E bem posssível que, muito prosaicamente, aqueles rapazes do

P o r t o se estejam a r e f e r i r à ponte muito r e a l sobre o D o u r o , ao sair

dali, e que a margem seja tudo o que está p a r a lá, L i s b o a ? , como p a r a os lisboetas será P a r i s , L o n d r e s , «o mundo» — as cidades m i t i f i cadas onde nós «seríamos outros». M a r g e m - m i t o , margem-aventura,

margem-outro?

Mas ocorrem-me outras coisas. Lembro-me do L a f c a d i o do G i d e

(As Caves do Vaticano), do R i p l e y da H i g h s m i t h , do Kees P o p i n g a

do Simenon (O Homem Que Via os Comboios Passar). O crime g r a tuito, o último divertimento ou a última fuga — margem d e f i n i t i v a ,

irreversível, que corta todas as pontes, a i n d a quando só o próprio o

saiba. Lembro-me também dos vários enfants terribles, os do C o c teau, mas também as Z a z i e , Sally M a r a ou L o l i t a . M a r g e m i n f a n t i l ,

37

ou adolescente, temporária, dos que acabarão p o r chegar a «bom

porto» n a idade adulta — como n a Infância de Um Chefe, do S a r tre. A menos que alguém não tenha encontrado a ponte... L e m b r o -me, também, de u m a historieta que há tempos escrevi à pressa n u m

papel de ocasião.

Todos os habitantes de u m a pequena comunidade, com u m a

única excepção, são fervorosos amantes da l i m p e z a , não tolerando

u m p a p e l , u m a b e a t a , quase u m grão de pó nas ruas da povoação. A

excepção é u m cidadão «ovelha ranhosa», que não se p r e o c u p a com

isso, não se coibindo de deitar pontas de cigarro, ou bem p i o r , p a r a

os passeios e p a r a os j a r d i n s . Os restantes, tudo gente muito l i b e r a l ,

aceitam sem problemas que ele viva no meio da sujidade, desde que

nos limites da sua habitação: é o seu espaço p r i v a d o , tem pois o d i reito de aí fazer o que entenda. M a s já não toleram que ele viole,

nas áreas públicas, o direito à limpeza da m a i o r i a . Não foi difícil a f i n a l encontrar u m a boa solução. A simples existência desse cidadão

«anormal» i m p u n h a a necessidade, de outro modo dispensável, de

haver alguém que se ocupe da limpeza das r u a s . Então, bastou que a

Câmara contratasse o homem como v a r r e d o r de ruas. Desta f o r m a ,

cada vez que ele, como cidadão, deita u m papel p a r a o chão, ele

próprio, como v a r r e d o r , l i m p a a r u a que acabou de s u j a r . O homem

é, assim, livre de sujar a v i a pública (com o que democraticamente

se respeita os «direitos das minorias»), sem que isso p r e j u d i q u e o d i reito d a m a i o r i a a vê-la sempre i m a c u l a d a . A m a i o r i a não só se v a n gloria d a sua capacidade democrática p a r a integrar u m m a r g i n a l ,

como tem a l i , sempre à vista de todos, u m excelente exemplo p a r a os

filhos de «como não devem ser» — se a m b i c i o n a m ser mais do que

varredores de r u a s .

P o r f i m , nesta anárquica associação de ideias, lembro-me da h o je tão falada ponte que P o r t u g a l seria entre a E u r o p a e a «margem»

a f r i c a n a , dado, como se d i z , «o p r o f u n d o conhecimento que têm os

portugueses das realidades africanas». A c h o a maior graça a isto.

Que portugueses conhecem alguma coisa dessas tais realidades? Os

que por lá v i v e r a m anos e anos, e u m d i a , como se sabe, «retornaram». Não me consta que seja entre estes que se tem r e c r u t a d o , ou

virá a r e c r u t a r , os cooperantes e os técnicos que p a r a lá se tem m a n dado. Destes, alguns talvez já antes se tivessem deslocado a essas

38

terras, mas p o r períodos c u r t o s , insuficientes p a r a a d q u i r i r o t a l

«profundo conhecimento». Não vejo, pois, que, p a r a além da língua

(esse, argumento de algum peso), os portugueses concretos, não os

míticos, que vão àqueles países prestar assistência técnica, ou mesmo simplesmente fazer negócios, sejam melhores conhecedores da

realidade africana do que franceses, alemães, italianos ou b r a s i l e i ros, estes últimos p o r certo b e m mais à-vontade nessas paragens do

que qualquer j o v e m professor ou engenheiro português que lá cai

pela p r i m e i r a vez. De resto, acresce que a experiência dos que lá v i veram, a i n d a que fosse u t i l i z a d a , é coisa que se perde n u m a geração. O u será que se h e r d a de pais p a r a filhos?

E s t a é u m a ponte que só os nossos políticos vêem: os europeus j á

lá estão, com o dinheiro que têm, que chega e s o b r a p a r a não p r e c i sarem dos «nossos profundos conhecimentos»...

27 de Janeiro — A peça de G o r k i Os Veraneantes (dada há dias

n a televisão) trouxe-me de novo à superfície u m a questão que há

muito me p e r t u r b a , e que julgo ser em b o a parte responsável p o r

uma certa imagem de d u r e z a , ou intolerância, que alguns me a t r i buem. E u m facto que sempre tive, e continuo a t e r , u m a enorme d i ficuldade em dissociar a p a l a v r a (ou a obra, em geral) d a v i d a e do

comportamento do seu autor — de todos aqueles que me enviam

mensagens escritas, faladas, filmadas, pintadas. P r e s s i n t o , m e l h o r ,

sei que isso me t o r n a muitas vezes injusto, que há obras indiscutivelmente b r i l h a n t e s , estimulantes, belas, provenientes de autores p o r

quem não tenho grande (se é que tenho alguma) consideração em

termos humanos, no plano ético, ou político, p o r exemplo. Aliás,

que não é u m a atitude razoável, basta p a r a o p r o v a r constatar que

com isso penalizo (com que direito?) os autores actuais face aos a n t i gos, os portugueses face aos estrangeiros, os lisboetas face aos « p r o vincianos», os da «minha rua» face aos dos «outros bairros», n u m a

p a l a v r a , aqueles sobre quem tenho mais fácil informação face aos

desconhecidos (no que respeita à sua v i d a pessoal, e social). A i n d a

há tempos l i o que diz V i c t o r Segalen, no péssimo português do t r a dutor, que deixo intacto, ao prefaciar Noa-Noa, do G a u g u i n : «Alguns seres são excepcionais apenas n u m sentido, n u m eixo a c u j a

39

volta r o d a [!!], ao que parece, o conjunto das suas forças vivas; no

resto (economia doméstica, visitas de cortesia, sentimento do dever)

podem ser burgueses, podem ser n o r m a i s . Só tem que ver com o

temperamento, o comportamento físico [??]: determinado escritor,

que é esplêndido e a r r e b a t a d o , de aparência c a r n a l [??] pode ser u m

magro sacristão; de f o r m a alguma o génio exclui o exterior digno e

decente, u m a v i d a de negócios e pontualidades.» Colocado de outro

modo, é o mesmo p r o b l e m a da contradição entre o homem e a o b r a ,

ou entre a o b r a e a v i d a .

E , também, sei que F r a n c i s B a c o n , u m dos pais do espírito científico m o d e r n o , e r a u m c o r r u p t o e u m escroque; que Rousseau pôs

n a r o d a dos abandonados todos os seus filhos recém-nascidos, u m

por u m («Os filhos de Rousseau»: belo tema p a r a u m grande r o m a n cista lhes traçar vidas imaginadas); que o divino Goethe desprezou o

jovem K l e i s t , e lhe sabotou a estreia de u m a peça, p o r v e r nele a l guém cujo génio lhe p o d e r i a fazer s o m b r a ; que L e i b n i z , p o r ânsia de

d i n h e i r o , vendia falsas genealogias, atestadas pela sua autoridade e

prestígio, a famílias de bastardos d a grande n o b r e z a alemã, e era

pouco escrupuloso n a d i p l o m a c i a e nos negócios (além de se suspeitar que escondeu os seus contactos com S p i n o z a , p a r a lhe p l a g i a r ,