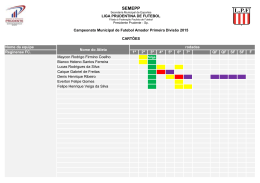

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOG IA ANTONIO LUIZ DA SILVA PELAS BEIRADAS: Duas décadas do ECA em Catingueira – PB. JOÃO PESSOA, fevereiro de 2013. 2 ANTONIO LUIZ DA SILVA PELAS BEIRADAS: Duas décadas do ECA em Catingueira – PB. . Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Antropologia – PPGA/UFPB, por Antonio Luiz da Silva, sob a orientação da Professora Dra. Flávia Ferreira Pires, para a obtenção do título de Mestre em Antropologia. JOÃO PESSOA, fevereiro de 2013. 3 S586p Silva, Antonio Luiz da. Pelas beiradas: duas décadas do ECA em Catingueira-PB/ Antonio Luiz da Silva.- João Pessoa, 2013. 157f. Orientadora: Flávia Ferreira Pires Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCHL 1. Antropologia da criança. 2. Direitos infantis. 3. ECA Catingueira-PB. 4. Políticas públicas - crianças. UFPB/BC S586p CDU: 572-053.2(043) Silva, Antonio Luiz da. Pelas beiradas: duas décadas do ECA em Catingueira-PB/ Antonio Luiz da Silva.- João Pessoa, 2013. 157f. 4 ANTONIO LUIZ DA SILVA PELAS BEIRADAS: Duas décadas do ECA em Catingueira – PB. . Dissertação apresentada e aprovada em _______/_______________/2013. BANCA EXAMINADORA: _____________________________________ Profa. Dra. Flávia Ferreira Pires (ORIENTADORA - UFPB) _____________________________________ Profa. Dra. Mónica Franch (EXAMINADORA - UFPB) _____________________________________ Profa.Dra. Fernanda Bittencourt Ribeiro (EXAMINADORA - PUCRS) JOÃO PESSOA, fevereiro de 2013. 5 Catingueira – PB, vista do alto da serra. Imagem de Antonio Luiz da Silva. 6 Para Marinalva Maria da Silva, Maria de Badu, Maria Vilani Araújo, Cecília Panday, Importantes mulheres da minha vida que continuam me amando de graça há longos anos, e nem sabem que escrevi esse texto em sua homenagem e se soubessem não se importariam, dando-me a certeza de que nunca chegarão a lê-la. 7 PALAVRAS PARA AGRADECER... Uma ternura especial à Flávia Pires, nome importante da Antropologia da Criança no Brasil, com quem tive a sorte de muito aprender nesse processo de orientação segura, presente e sincera; À Monica Franch e à Marcia Longhi por tantas e tão sábias direções no processo de confecção desse texto na versão aqui apresentada; À Professora Fernanda Bittencourt Ribeiropor ter aceitado a tarefa de avaliar meu trabalho de conclusão de curso, se deslocando de tão longe. Ao corpo docente do Programa de Pós-graduação em Antropologia na UFPB, em especial João Martinho, Patrícia Goldfarb, Flávia Pires, Ednalva Maciel, Mónica Franch, Marco Aurélio Paz Tella, Fábio Mura, Luciana Chianca, pela oportunidade de introdução nesse novo campo de saber; Ao PPGA, na pessoa de sua coordenadora Silvana Nascimento, pelo financiamento à pesquisa de Campo; A todos os pensadores e interlocutores, adultos e crianças, pessoas queridas que encontrei em Catingueira, os quais me receberam de tão bom grado, me dando um pouco do seu vivido; A Sonia Pereira, a Davi Nunes da Paz, a Marcones Nóbrega que me facilitaram a chegada à cidade de Catingueira, sem o apoio dos quais teria sido bem difícil; Aos queridos amigos e amigas do CRIAS, Christina Gladis M. Nogueira, Patrícia Santos, Jéssica Silva, Fábio Guedes, Priscila Ribeiro Jerônimo, Edilma Souza, companhias das reuniões semanais que suavizaram enormemente o labor solitário da oficina de elaboração de minha escrita; Ao Adriano Silva de Lima que tantas vezes tentou sustentou meus abusos e chiliques cotidianos; Aos meus queridos amigos e amigas da FUNAD, Neide Soares, Idalina Gonsalves, Severino da Silva Santos, Ana Lúcia de Oliveira, Luiz Antonio Fernandes de Oliveira, Maria Gracinete Maciel, Cynthia Meneses, Ítalo Felinto, Géssica Claudino, Gilvan Anízio, Verônica Maria, Telma Rosicléia, Géneva Araújo, Ana Betânia Nóbrega, Sílvia Gadelha, Rosa Emília, Filomena Spindola, Rosele Beltrão, Regina Magliano, Francisca Fam, Larissa Braz que tanto apoio me deram e tantas vezes facilitaram a minha vida, fazendo arranjos possíveis para que eu pudesse dar conta do mestrado e do meu trabalho na Instituição, mas sobretudo pelas boas risadas de cada dia; À querida turma pioneira de antropólogos que está concluindo esse percurso ao meu lado, Dinho Araújo, Adriano de Leon, Elisabete J. da Silva, Elizângela Ferreira, Elisa Seminotti, Andreia Martins, Eduardo, Jobson, Raniere Fontenele, Darling Lira, Aldo Mendonça, Adelson Lopes, Emanuel Braga, Juliana Brito. A João Pedro Santana Neto e a Ronaldo Rodrigues Pires por terem discutido comigo tantas vezes, me ajudando nesse processo de formatação. A Denise Duarte, Aluska Silva, Isabela Araújo de Andrade, pela leitura atenta e pelas muitas sugestões dadas. 8 RESUMO Esta dissertação é composta por quatro grandes movimentos interdependentes, uma conversa sobre assuntos vindouros e uma meditação final. Inicio fazendo uma breve introdução ao tema geral. No primeiro movimento, apresento a cidade de Catingueira, a partir de onde reflito sobre a teoria, sobre minha abordagem metodológica, sobre o que experimentei em campo e das inspirações que me advieram de meus interlocutores, tanto dos pensadores locais quanto dos autores acadêmicos, alumiando ainda a corrente à qual me filio, qual seja, a Antropologia da Criança. No segundo movimento, me debruçarei sobre algumas questões ligadas aos direitos das crianças, considerando que ele é fruto das lutas nacionais e internacionais; abro-o contando como me defrontei com essa questão dentro de um circo popular em Catingueira; justifico a escolha da temática, mostrando como o direito se representa ao imaginário das pessoas da cidade referida; destaco o papel e a importância do Conselho Tutelar, do CMDCA, enfatizando o processo de eleição dos conselheiros, a visão que se tem destes no município e um pouco do que se entende por direitos de crianças. No terceiro movimento, mostro idéias sobre a política pública para as crianças, descrevendo algumas ações municipais; ainda tratarei da participação política das crianças na cidade, defendendo que sua visualização se dá pela ocupação dos espaços sociais, onde se pode observar sua capacidade de propor soluções criativas para os problemas que as circundam. No quarto movimento, relatarei o resultado das várias sentadas que fiz à beira do gramado de futebol, mostrando muitos dos aprendizados que lá podem ser possíveis às crianças e aos adultos, com destaque para a luz que o referido espaço pode lançar sobre os direitos infantis no cotidiano. Finalizando, retomo e reafirmo alguns dos achados feitos meditando sobre alguns dos pressupostos que ficaram subjacentes a esta pesquisa. Palavras-chave: Direitos Infantis, ECA, Antropologia da Criança, Catingueira, Políticas públicas. 9 ABSTRACT This dissertation consists of four large interdependent movements, a conversation on yet to come topics and a final meditation. I start with a brief introduction to the overall theme. In the first movement, I present the city of Catingueira, the starting point of my theoretical reflection and my methodological approach; present what I have experienced in the research field and the inspirations that were derived from my interlocutors, both local thinkers and academic authors, illuminating yet the stream to which I am affiliated, namely, the Anthropology of Children. In the second movement, I shall look into some issues relating to children's rights, considering that it is the result of both national and international struggles; I open it by reporting how I encountered this issue within a popular circus in Catingueira; I justify the choice of the theme, showing how the right is represented in the imagination of the people of that city; I highlight the role and importance of the Trusteeship Council, the CMDCA, emphasizing the process of election of directors, how they are seeing by the referred city and some of what is understood by rights of children. In the third movement, I display ideas on how public policy for children is seen, describing some municipal actions; I still treat the political participation of children in the city, arguing that this view is given by their occupation of social spaces, where one can observe their ability to propose creative solutions to the problems that surrounds them. In the fourth movement, I will report the result of several times I spent sitting on the edge of the local football field, showing many of the learnings that can take place on that space, both for children and adults, especially in the light that this space can throw on children's rights every day. Finally, I return and reaffirm some of the findings I made by meditating on some of the assumptions that were underlying this research. Key Words: Children's Rights, ECA, Anthropology of Children, Catingueira, Public Policies. 10 SUMÁRIO SOBRE ASSUNTOS VINDOUROS: 13 Sobre como achei Catingueira. 15 Sobre autoria e texto escrito. 17 Sobre a organização dos capítulos. 18 Sobre o que fui buscar em Catingueira. 20 Sobre como entrei em Catingueira. 21 Sobre título e subtítulo. 22 CAPÍTULO I 23 O VIVIDO EM CATINGUEIRA: Sob suspeição:„ certezas‟ sobre o campo, 23 teorias e metodologias, antes, durante e após o percurso etnográfico. PARA COMEÇO DE CONVERSA... 23 A Catingueira a partir de onde costuro as linhas de minha observação. 25 Suspeitando de algumas compreensões teóricas. 32 Um pouco de como trabalhei em campo. 38 O universo intelectual de minha filiação. 43 PARA TERMINAR. 46 CAPITULO II 48 AS CRIANÇAS E O ECA: Considerações em torno dos direitos infantis a partir 48 de Catingueira. PARA PRINCIPIAR... 48 ENTRANDO PELA PORTA DO PICADEIRO: 50 JUSTIFICANDO A OLHADA PARA OS DIREITOS DE CRIANÇAS: 54 O DIREITO INFANTIL E SUA REPRESENTAÇÃO EM CATINGUEIRA: 60 Sobre o processo de escolha dos conselheiros. 61 Sobre o Conselho Tutelar: 63 A respeito dos Conselheiros. 67 11 As crianças frente ao Conselho. 69 A cerca dos direitos infantis. 71 No entorno do CMDCA: 72 ALGUNS COMENTÁRIOS A RESPEITO DO PERCURSO. 73 CONCLUINDO: 76 CAPÍTULO III 78 AS CRIANÇAS E O USO DOS BENS DE SUA COMUNIDADE: Algumas 78 observações sobre os direitos infantis nas políticas públicas de Catingueira. INTRODUZINDO A REFLEXÃO: 78 SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS CRIANÇAS. 79 A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS CRIANÇAS EM CATINGUEIRA. 82 A política pública educacional de Catingueira. 85 Os direitos infantis no sistema público de saúde em Catingueira. 89 A assistência social às crianças de Catingueira. 91 Os direitos das crianças na política de cultura de Catingueira. 95 O esporte e as crianças catingueirenses. 96 Do direito ao lazer infantil nas políticas públicas municipais. 98 A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS CRIANÇAS EM CATINGUEIRA: 100 A Piscina: 102 A Praça: 103 A Igreja: 103 A Família: 103 A Escola: 104 O Campo de Futebol: 104 PALAVRAS PARA TERMINAR... 104 CAPÍTULO IV 106 MENINOS APRENDENDO COM HOMENS: Considerações sobre os direitos 106 infantis a partir do estádio de futebol em Catingueira. INICIANDO O ASSUNTO: 106 12 O estádio de futebol como palco para a encenação do vivido. 107 O futebol como uma marcação de gênero. 108 O futebol como ocasião de ocupação de espaços sociais. 110 O futebol de Catingueira como reprodução da preferência nacional. 111 O direito de escolher um time para torcer. 113 Quando se tem talento para o futebol. 115 No entorno da ida ao estádio de futebol 116 Na beirada do campo, o aprendizado sempre possível. 118 Na beira do campo qualquer orelha pode ouvir de tudo. 119 Para os que pensam que não, o futebol tem regras. 121 Os jogos dos meninos são organizados pelas beiradas. 124 Para jogar futebol, os meninos apelam sempre para a criatividade. 127 Para pensar o direito infantil às margens do estádio de futebol. 129 PARA FINALIZAR: 132 MEDITAÇÃO PARA UM POSSÍVEL FINAL: 134 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 142 13 SOBRE ASSUNTOS VINDOUROS: Das atividades impostas ao pesquisador da Antropologia, por força de seu ofício de artesão (PEIRANO, 1992), a tarefa de pensar o campo, descritivamente, se apresenta, talvez, como a mais espinhosa. Nos espaços do campo, como num grande teatro a céu aberto, o observador vê descerrarem-se as cortinas do vivido numa quantidade incomensurável de cenas cotidianas, todas dramatizando a existência humana. Comumente, o investigador vê, ouve e, às vezes, anota muito mais do que consegue alcançar intelectualmente. Mas, ao retornar para casa, aquelas coisas que foram vistas, ouvidas e experimentadas começam a ser ruminadas, voltando, vez por outra, ao seu universo mental, importunando-o mesmo quando ele não tem nenhum melhor destino a lhes dar. A Antropologia vem me ajudando a perceber que onde tem gente tem história, tem o vivido humano, sendo fabricado num movimento polifônico que só pode ser perscrutado por aqueles que se dispõem, vezes sem conta, a escutar com os olhos e a enxergar com os ouvidos, num ato de generosidade e desprendimento, pondo o coração anexado à razão. O vivido humano é uma usina inesgotável de invenções que não conhece safra, moagem ou entressafra. Assim sendo, mesmo que se saiba muito sobre um campo, dificilmente se saberá tudo, porque nele encontrar-se-á a infindável existência de grupos vivos se renovando. A vida se produz e reproduz continuamente, atualizando melodias, sons e tempos. Catingueira, a cidadezinha paraibana que serviu de cenário para esta pesquisa, vem sendo rodeada por sérias investigações há mais de uma década (PIRES, 2000; PIRES, 2003; PIRES, 2007, PIRES, 2009; PIRES, 2010a; PIRES, SANTOS, SILVA, 2011; SILVA JARDIM, 2010a, SANTOS & PIRES, 2011; SOUZA, SANTOS & PIRES, 2011; SILVA, 2011; SOUZA, 2011; LIMA & PIRES, 2011, NOGUEIRA & PIRES, 2012; SILVA & PIRES 2012; SILVA & NOGUEIRA, 2012). Após tanto tempo de análises em um palco etnográfico os olhos podem até se acostumar, decretando a perda total de qualquer possibilidade de estranhamento ou de espanto na direção do vivido, tendo o exótico se tornado por demais familiar (DAMATTA, 1978). Entretanto, tenho a clara convicção de que, mirando com cuidado, reparando para ângulos não antes olhados, a novidade eclode sempre em lampejos novos, como se o familiar pudesse, de novo, se tornar exótico (VELHO,1978) num movimento reverso. Por isso, mesmo que o pesquisador decida a hora de mudar de espaço, um campo nunca se esgotará, porque lá, como numa fonte que não seca, está o vivido humano. 14 JamesClifford(1998,p.21):dizque(“...)aetnografia está, do começo ao fim, imersa naescrita.Estaescritainclui,nomínimo,umatraduçãodaexperiênciaparaaformatextual”. Oquecontonestadissertaçãoéaparte„quase‟ livrede minhareflexão,constituídatambém pelaparte„quase‟nãocensurada de minha experiência em campo. Escrevo a partir do que me disseram, do que vi, do que vivi, do que pensei e do que li, numa escrita misturada, na polêmica das muitas vozes e ideias, por vezes conflitantes. Uma vez que se trata de uma cidade bem pequena, em que todo mundo se conhece, quando uso a fala das pessoas, com as quais travei diálogos, embora dizendo a idade para que o leitor tenha uma noção, minimamente, situada, omito a maioria dos nomes, utilizando apelidos que nem sempre correspondem ao pensador que foi, em campo, meu interlocutor. Devo ajuntar que das coisas que ouvi, vi e vivi na pequenina Catingueira, algumas direi, à boca larga, sem segredo algum. Várias outras direi dosando, com muito cuidado, para poder compartilhar, escolhendo as falas, como um poeta que seleciona as palavras de seus poemas, me esforçando para atingir a suavidade e a sonoridade mais adequadas. Sei, no entanto, que coisas existem que nunca direi, que as silenciarei debaixo de sete pedras, ou melhor, debaixo da montanha de pedra que formula a Serra da Catingueira, em respeito às pessoasqueme„escancararam‟asportasdeseucoração,numadádivagenerosaesempreço. “Àsvezes,sedizaoantropólogooquesedizaoconfessor.Queantropólogonãotemnobaú da memória estórias guardadasasetechaves?”(PIRES,2011b,p.145). Disse quase todos os dias a mim mesmo e, às vezes, ao meu diário de campo, que Catingueira foi sempre pródiga comigo, não me deixando, nenhum dia, voltar para minha casa deapoio,naRuadoOlhoD‟água,demãos vazias. Decorridos alguns meses de meu trabalho naquele campo, inúmeras vivências despontam, hoje, mais claras e mais reconciliadas com o conjunto de minha experiência. Mas percebo que muitas outras necessitarão de mais tempo e de maior paciência. Além disso, algumas outras, talvez, vão precisar de meu retorno ao campo e outras quedarão imperscrutáveis. Com isso já estou indicando que não tenho a intenção de pentear demasiadamente meus dados, dando-lhe uma harmonia laboratorial. A Antropologia, assim como algumas outras ciências que se interessam pelas coisas humanas, está atenta, simultaneamente, ao simbólico, às motivações subjetivas e às ideologias que movem as vidas humanas em seus grupos específicos. Estas realidades só podem ser captadas a partir de um contato real, num intercurso que também afeta a existência do pesquisador (FAVRET-SAAD, 2005). Desconfio que seja quase impossível que o investigador não experimente alguma forma de afetamento. Aliás, sempre penso que toda ida acampojáocorreemsituaçãode„pré-afetação‟.Essacondiçãoseacentuademodoparticular 15 na Antropologia porque não existe possibilidade de se trabalhar como se fosse num laboratório de química, de física ou de astronomia. Carlos Brandão (2007), quando chega a um campo novo de investigação, primeiro se submete a um tempo de contaminação; depois, vai observar; num momento seguinte, vai perguntar e, sozinho, mais tarde vai fazendo o cruzamento de suas observações com aquilo que ouviu refletido na experiência narrada pelas pessoas. Não importa aqui como se vive essa contaminação ou aquela pré-afetação e afetação acima aludidas, também não faz diferença se vivendo em campo ou se simplesmente a partir de lá, o serviço mesmo do antropólogo, em qualquer subcampo da disciplina, como ensinou-nos Cardoso de Oliveira (2000) é olhar, ouvir e depois escrever sobre como as pessoas vivem, como desenvolvem suas relações, constroem simbolizações a partir de processos individuais e coletivos em seu cotidiano, tirando dai lições que lhe permitam fazer comparativos e desmembramentos futuros. Outro esforço da Antropologia é olhar o outro a partir do outro, dando um lugar especial a ele. Tenho usado frequentemente nesta dissertação a expressão„ o vivido humano‟, pra mim, a melhor construção a indicar aquilo que as pessoas estão inscrevendo com suas vidas em suas experiências diárias. É bem verdade queprefeririadizerque„ovividohumano‟teria seu equivalente melhor aclarado na expressão„ construindo cultura‟. Mas, como diz Sahlins (1997), por várias razões, os antropólogos estão evitando, de certo, por medo, essa palavra. E, para não produzir nenhuma„zuada‟desnecessáriaeevitar celeumasexplicativas,reduziseu uso ao extremo do possível. Sobre como achei Catingueira. Minha ida à Catingueira se deu de uma forma„ muito especial‟. Sabia muito pouco dela e o que sabia era porque tinha ouvido alguém dizer, nunca tinha estado lá ou me interessado por ela. Não tinha até então, nenhum vínculo afetivo ou de outra qualquer natureza. Aceitei o convite da orientadora porque a ideia parecia ser, humanamente, desafiadora e instigante do ponto de vista cognitivo. O percurso que me levou à Catingueira precisa ser contado a partir de sua pré-história. Em 2008 me inscrevi num concurso para técnico em Psicologia na UFPB. No edital havia a indicação bibliográfica de um texto do professor Manoel Sarmento, da Universidade do Minho – Portugal, um importante teórico dos novos estudos interdisciplinares da infância. Esse texto era simplesmente impossível de ser encontrado nas bibliotecas e livrarias paraibanas naquela ocasião, lembro-me de ter ido a todas. Ocorreu-me a ideia de jogá-lo no Google e ver o que acontecia. Quando iniciei a busca, o site me jogou uma„ carrada‟ de 16 textos, impressionantemente assustadora. Vários daqueles trabalhos falavam da Sociologia da Infância e da Antropologia da Criança. Fiquei tão surpreso que não sabia por onde começar a leitura. Venho convivendo com criança há mais de 20 anos, como catequista, professor, animador de grupos. Desde 1998 tenho me dedicado a questões em torno da criança, tanto pelo viés da Psicologia quanto pelo da Psicanálise. Não tinha ainda atentado para o fato de que, fora do ambiente„psi‟outrasdisciplinaspudessem investigar o universo das crianças e das infâncias. Li a quantidade de artigos que pude no intervalo que me separava daquele concurso. Embora comungasse com todas aquelas ideias, tendo estado, inclusive, em sintonia com a maioria delas em toda minha trajetória profissional, devo admitir que algumas daquelas informações eram bastante„ descabeçadas‟ e„ descabeçantes‟, sobretudo para um psicólogo, especialmente,porsacudirequestionaroparadigma„psi‟emseufazer„quase‟hegemônico. Nomeiodaquelestextos me lembrodeterlidoumchamado“ Seradultaepesquisar crianças” de Flávia Pires( 2007). Hoje, escrevendo essa memória, preciso recorrer ao texto para saber do que se tratava, mas lembro-me nitidamente de um relato em que as crianças iam à casa da pesquisadora para brincar e ficavam pulando em cima de um sofá velho que ela tinha em sua sala em Catingueira e era também a partir desse sofá que ela desencadeava uma série de reflexões importantes. Bom, imaginei que Catingueira ficava entre Cajá - PB e Campina Grande – PB e não me dei o trabalho de ir me certificar. No dia do concurso já tinha lido mais do que as leituras indicadas. Era apenas uma vaga, no máximo duas, no entanto, mais da metade do pessoal da Psicologia paraibana estava lá. O meu tema, favoritamente estudado, nem triscou as páginas da prova. Foi uma prova simples, com todos os assuntos mais tradicionais da Psicologia que eu também, supostamente, dominava. Porém, devo ter sido arregaçado para bem longe no resultado final. Embora esperasse o contrário, devo ter tirado uma nota tão insignificante que nem fui mencionado na lista dos possíveis candidatos à vaga, nem no derradeiro canto da imensa lista de espera. Contudo, como dizem que costumo tirar leite de pedra, me sentia vitorioso. Havia conquistado, de uma tacada só, duas novas disciplinas para meu currículo: a Sociologia da Infância e a Antropologia da Criança, mesmo não sabendo distinguir o que queria uma e o que defendia a outra. De qualquer forma, aquelas ideias começaram a produzir forte efeito depois que o concurso saiu de cena. Fato é que nunca mais parei de lê-las com a avidez de um neoconvertido. Dois anos depois, no momento em que formulava a proposta que seria apresentada para seleção do Mestrado em Antropologia da UFPB – Universidade Federal da Paraíba, todas aquelas ideias me mostraram o efeito que tinham causado em minha vida. 17 Estava claro que consideraria a criança sob o foco dos estudos que vem se desenvolvendo na Antropologia da Criança, sem largar mão do diálogo pertinente com algumas questões da Sociologia da Infância, que também era um campo novo pra mim. Não tinha o menor interesse de conversar com a Psicologia, porém, devo dizer que mudei de opinião, seguindo aqui uma indicação de Alan Prout (2010), além das inúmeras advertências de minha orientadora. Minha olhada para as crianças, desde meu treino inicial em Psicologia, sempre me empurrou para crianças em situações comuns e ordinárias, se é que elas existem. Nunca me interessei por crianças vivendo circunstâncias reconhecidamente„ extraordinárias‟, que requeriam atenções especiais, tais como aquelas de crianças em conflito com a lei, postas para adoção, vítimas de violências ou de crianças em leitos de hospitais, por exemplo. Embora tenha feito algum trabalho de caráter extraordinário, especialmente quanto estive trabalhando no CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, meu interesse sempre esteve mais na prevenção e menos na„ cura‟. Na verdade, gosto mesmo é de acompanhar crianças correndo, brincando, seguindo o curso corriqueiro da vida, sem essas obstruções e alterações de natureza social mais exigente. Desconfio até que a literatura especializada, nas diversas disciplinas, tende a negligenciar as crianças„ comuns‟ e ordinárias, mirando em maiorquantidadeparaaquelasqueseencontramem„condiçõesespeciais‟. Por conta de tudo isso, para minha pesquisa, desejaria olhar o relacionamento das crianças com os adultos, como elas vivem em sua comunidade, penso até hoje que este seja o meu tema mais geral e talvez o meu objetivo principal. Mas, na tentativa de afunilar a questão, escolhi tomar para consideração o modo como elas e os adultos de sua comunidade compreendem seus direitos, ao longo desses 22 anos de divulgação do ECA – Estatuto da criança e do adolescente (BRASIL, 2006). Sobre autoria e texto escrito. Uma vez o poeta pernambucano Astier Basílio, radicado em João Pessoa, me disse que cada autor“ vem ao mundo”, com o encargo de desenvolver um conjunto de temas importantes e, durante toda a sua existência produtiva, é em torno desses assuntos que ele move a sua mente e a sua pena, enchendo laudas, na tentativa de, a cada vez e a cada escrita, dizê-los da melhor forma possível. No miúdo lugar que me toca na existência, também tenho meus muitos temas. As crianças e seus relacionamentos com a comunidade adulta sempre foram dos meus favoritos. Ao redor desse assunto, certamente por conta do mestrado em Antropologia na UFPB, nos últimos dois anos, venho movimentando minhas economias 18 psíquicas, na forma de artigos, apresentado em alguns eventos acadêmicos (SILVA, 2011a, SILVA, 2011b; SILVA & PIRES, 2011a; SILVA & PIRES, 2012; SILVA, PEREIRA & BRAGA, 2011; SILVA & NOGUEIRA, 2012). Além de ter uma seleção de temas, penso que cada autor possui também a sua seleção de palavras, seu modo de compreender e seu estilo de dizer aquilo que está tentando comunicar em seu texto. Tenho, marcadamente, um gosto pelo simples, pelas palavras mais comuns, algumas até em completo desuso. Não é que eu não conheça, não domine e não utilize algumas expressões ditas eruditas em meus trabalhos. Frequentemente as uso. Contudo, a maioria delas não me dizem com a mesma força e vigor que uma palavra mais simples me comunica. Por isso, prefiro lampejo a„ insight’, alumiar a esclarecer, arenga no lugar de confusão etc. Não penso, por isso, que meu texto fique menor ou esteticamente menos elegante, ou raso em sua fundamentação. Creio, como creem os autores, que estou apenas fazendo uso do vernáculo, da língua nacional, mesmo quando grafada com as tinturas de minha região, sem desmerecer ninguém e muito menos a academia, pela qual tenho um incomensurável apreço. De fato, não comungo com o purismo que separa os letrados, os acadêmicos e as pessoas comuns. Aliás, sou da convicção de que toda fala deve ser dita de forma tal que seja compreendida, tanto pelo mais culto dos humanos quanto pelo mais simples dos mortais. Penso aqui como o filosofo austríaco Ludwig Wittgenstein: "Tudo que podeserdito,podeserditocomclareza”.Senãopodeserdito,então,nãoodigo. Sobre a organização dos capítulos. Como muitos dos autores que conheço, também gosto das imagens. É por isso que cada vez que olho para este texto, em seu conjunto, é como se estivesse olhando para uma flor. Sabe aquela flor que toda criança desenhava na mais tenra infância? Sim, estou falando daquela flor com pétalas grandes, com uma roda no meio, dando a entender que estava ali o miolo, com uma folha num talinho bem fino, espetado em um vaso. Muitas vezes desenhei semelhante flor, chamando-a também de rosa. Eram flores amarelas, vermelhas, cor de laranja e até azuis, as mais criticadas pelo inusitado de minha fantasia, todas suspensas numa haste marrom, com uma folhinha sempre verde, enfiada numa balde de terra ou no próprio chão. Aquela imagem da flor volta-me aqui como um sinal da capacidade infantil de simbolização e recriação permanentes do mundo. Nesta dissertação, seguindo a figura da flor, cada pétala representará um tema de minha consideração, sob a forma organizacional de capítulos interdependentes. Inicio fazendo considerações sobre teorias, campo e metodologias, pondo tudo sob suspeição; em seguida, 19 traço uma discussão sobre aquilo que fui olhar em Catingueira: direitos de crianças numa comunidade adultecida; após, intento considerar as políticas públicas, objetivando ver nelas a formalização dos direitos infantis na comunidade pesquisada; depois estiro meu olhar para as relações das crianças e dos adultos no campo de futebol, procurando entender o direito fora do verbal e fora do formal; no estádio de futebol, procuro ver o direito no cotidiano; por derradeiro estabeleço alguma conclusão, mesmo reconhecendo-a bem pouco provável, sob a forma de meditação final. No centro de meu trabalho estão as crianças e os adultos, num relacionamento caracterizado pela complexidade, pela diversidade, pela pluralidade, pelo hibridismo relacional. O vaso que está no chão revela, em meu querer, a cidade de Catingueira, num pequeno caldeirão repleto de história e imaginação, dando sustentação ao vivido humano. O talo representa a Antropologia, disciplina mãe, na qual está agarrada a Antropologia com, sobre e a partir das crianças, como aquela folhinha sempre verde, pendurada a balançar sob o vento dos novos estudos sociais interdisciplinares da infância. É esta folhinha verde quem clareia as minhas muitas divagações nesse texto. Olho para Catingueira, enfocando sua localização geográfica, sua vida econômica, sua formação cultural, sua vocação„ forçada‟ à migração, sua mitologia fundacional, sua administração atual e seus muitos relacionamentos, construídos no vivido humano. Procurei dialogar com pensadores locais, pessoas com os quais contracenei mais intimamente durante minha pesquisa. Cruzo, por isso, observações de adultos e, quando possível, de crianças, considerando também a produção antropológica desenvolvida sobre a cidade na última década. Cada capítulo, mesmo podendo ser lido de forma independente, está interligado ao conjunto do material escrito. Do ponto de vista aqui adotado, eles foram feitos a partir de diversas sentadas, como que ao redor do centro da flor, com miradas bem diferentes a cada vez e a cada movimento realizado na cidade de Catingueira, ou ao redor de uma mesa redonda, como deixo claro logo no primeiro capítulo. Todos os capítulos dispõem de uma breve introdução, em seguida faço uma consideração temática, seguindo algum material etnográfico; e, por derradeiro, num esforço de arremate ou consideração final, apresento alguma conclusão a respeito do percurso feito pela escrita. No diálogo de cada capítulo procuro usar sempre uma bibliografia específica, às vezes retomando-a e ampliando-a noutras miradas, ou deixando-a de lado. Os relatos, quando necessários e/ou oportunos, voltam em outros contextos, espero que não se tornem enfadonhos. 20 Aboli em definitivo a nota de rodapé. A leitura contemporânea é feita, constantemente, na tela do computador. Dada a velocidade do nosso tempo, algumas pessoas já não suportam a leitura de notas explicativas em fim de página; pessoalmente, sempre achei desconfortável ter de ficar fazendo movimentos de tela para cima e para baixo. Resolvi, portanto, fazer pequenas digressões, quando a informação é sumamente interessante, no próprio capítulo, ao invés de aplicar a notificação fora do corpo do texto. Sobre o que fui buscar em Catingueira. Antes de ir para Catingueira estava certo que abordaria crianças em situação de não institucionalização. Queria um trabalho de rua, livre de tudo e de todas as amarras oficiais, havia ponderado e medido boa parte das consequências. Estava munido dos ensinamentos de Carlos Brandão (2007) de que deveria ir à cata de histórias interessantes, na rua, na praça ou no bar. E assim o fiz. Estive sentado, caminhando, conversando, observando crianças. Sob a inspiração de Cristina Toren (2010) e por sugestão de Flávia Pires (2010b), resolvi esticar minha investigação a todos aqueles que estivessem no entorno das crianças. Apesar de não estar negando que as crianças constroem seus movimentos próprios, não estou interessado em retira-las do vivido global de sua comunidade. Tinha também um plano traçado que me indicava acompanhar o Conselho Tutelar em todos os movimentos que seus membros fizessem. Para meu desconsolo e sorte, o referido órgão estava, há mais de um mês, sem funcionar quando desemboquei na cidade. O primeiro pensamentofoi:„estouferrado‟. Depois pensei: se o Conselho Tutelar não está funcionando, devo então ir para as escolas, conviver com as crianças institucionalizadas,porque“quemnão tem cão, deve caçar como os gatos”, diz o adágio popular. Por alguma tramoia do vivido, porque a pesquisatem“mirongas”(DIAS,2007),asescolasdemoraramainiciaroanoletivo, o que pra mim foi interessante, porque não estava tão disposto a me enfiar numa instituição oficial. Logo, isso me obrigou a ir aonde as crianças estavam: lá nafontedoolhoD‟água, na quadra de esportes, na praça e no campo de futebol, na igreja, por exemplos. De modo que, literalmente, acabei seguindo as crianças e não os conselheiros, como teria sido o planejado. Minha rejeição inicial pelas escolas e por qualquer fonte de institucionalização, no meio do caminho da pesquisa se desmanchou. Eu queria crianças não institucionalizadas. Porém, me dei conta de que era empreendimento perdido procurar na cidade uma só criança não institucionalizada. Só se eu fosse procurar um menino lobo, o que não existia em Catingueira. Toda infância está institucionalizada! Foi Qvortrup quem me disse que as duas características mais marcantes da infância são:“ainstitucionalizaçãodascrianças”e“olugar 21 da criança como menor”( QVORTRUP, 2011, p. 204). É fato seguro que, do nascer ao morrer, passando por todos os períodos do desenvolvimento, o ser humano pertence a um número incalculável de instituições. Que tolice a minha! Sobre como entrei em Catingueira. Minha entrada em Catingueira deu-se pela porta do jeitinho brasileiro. Tive o „descuido‟ de comentar com uma colega de trabalho que estava planejando ir à Catingueira. Ela perguntou-me onde eu iria ficar, como não tinha nenhuma informação acertada, disse-lhe que chegando à cidade, iria procurar uma casa para alugar. Ela me censurou, dizendo que eu estava louco e que ela iria resolver a situação. Em menos de dois dias, ela deu conta de um amigo, envolvido com a política, com o qual já havia trabalhado em eleições passadas. Esse amigo, embora residindo na cidade de Patos - PB, tinha contatos em Catingueira por já haver sido secretário de saúde no município e por ter boas relações com o prefeito atual. Esse exsecretário falou com um dos secretários, me deu telefones e me arrumou a chegada. Ele queria que eu ficasse na casa do prefeito e por conta da prefeitura, o que para mim seria um disparate. Fiquei dois dias na maternidade, a qual também dizem ser um lugar de malassombro, perdendo apenas para igreja matriz, para onde as almas vão voando aos montes, durante a noite, até que foi alugada a casa onde fiquei. Essa casa também foi conseguida na base da „camaradagem‟. O secretário tinha acertado a referida casa para um grupo de trabalhadores que estava sinalizando a cidade, colocando placas com os nomes das ruas. Segundo me informou, tinha feito um contrato para todo mês, que não me preocupasse, que tudo já estava sob controle, óbvio que eu não aceitaria. Provavelmente este contrato havia sido feito sem nenhum documento escrito, desses acordos verbais que são comuns entre pessoas que se conhecem há bastante tempo. Quando falei com a dona da casa, fiquei sabendo que o mês ainda não havia sido pago, então disse-lhe que correria por minha conta, e ela aceitou sem questionar. Ora, era„ melhor receber do certo do que deixar para o duvidoso‟, pensei comigo. Chegar pela porta da prefeitura me abriu vários caminhos. O primeiro deles foi no sentido de ter sempre acesso fácil aos gestores das políticas públicas municipais. Mas não tenho certeza se teria sido assim até o fim se eu não tivesse me mudado de residência. O fato de ter alugado a casa de uma pessoa bastante conhecida na cidade, dona Maria do Céu, também me facilitou e muito a vida. Os moradores da cidade, certamente conhecendo a proprietária do imóvel, saberiam que ela não deixaria em sua casa uma pessoa que não tivesse „boas indicações‟, de modo que quando dizia que estava na casa de dona Maria do Céu, as 22 pessoas já sabiam inclusive que eu estava morando na Rua do Olho D‟Águaeaconversaia fluindo até que eu pedisse para terminar. São os caminhos da pesquisa antropológica, todos cheios de surpresas. Sobre título e subtítulo. O título desta dissertação foi a derradeira coisa que me apareceu. A questão da beirada é uma expressão que fica bem forte no último capítulo desta dissertação. Na descrição que lá faço, os homens estão no centro e os meninos são tangidos para as beiradas do gramado, onde desenvolvem seu futebol e seus aprendizados. Embora em minha escrita tenha utilizando essa palavra, essa imagem só me foi sugerida como uma metáfora „luminosa‟ a partir da leitura e observação da professora Marcia Longhi na ocasião da qualificação. Na verdade, eu achava aquele capítulo o mais querido e mais problemático desta dissertação. Estava decidindo dispensá-lo como tinha feito com vários outros. A quase unanimidade dos meus leitores não autorizados o apontava como tendo sido o mais interessante. Embora tenha sido o de mais fácil confecção, ele acabava se destacando sozinho, como sendo 'uma dissertação dentro duma outra'. Monica Franch, que também esteve na qualificação, acabou salvando-o da lixeira quando me indicou que o direito, antes de ser lei, é vivido no dia-a-dia. De fato, o direito, para além do institucionalizado, do documento redigido, é também uma realidade construída, reconstruída, ratificada, retificada e argumentada 'no vivido', segurando aí a minha preferida expressão. No momento em que fui retomar a leitura dos demais capítulos, ajuntando-lhes os acréscimos feitos pela qualificação, dei-me conta de que em Catingueira as crianças não se apresentam ainda como prioridade absoluta, como mandam a indicação internacional, a Constituição Federal e o próprio ECA. No segundo capítulo, quando discuto direitos infantis e no terceiro, quando trato das políticas públicas para a infância, esse argumento acaba fortalecido. Considerando que o ECA não é lido, que é quase um documento fantasma, que o CMDCA e o próprio Conselho Tutelar não têm poder de determinar políticas, orçamentos ou mesmo inspirar ações em favor das crianças municipais, mesmo podendo estar na ponta da língua da maioria das pessoas, o direito das crianças, depois de 22 anos do ECA, contraditoriamente, ainda é assunto com força marginal, que continua pelas beiradas. 23 CAPÍTULO I O VIVIDO EM CATINGUEIRA: Sob suspeição:„ certezas‟ sobre o campo, teorias e a metodologia, antes, durante e após o percurso etnográfico. PARA COMEÇO DE CONVERSA... Em meu percurso acadêmico, incontáveis vezes ouvi algumas pessoas dizerem, autorizadaspordiplomasuniversitáriosounão,queopensador“fulano”desconstruiuateoria do autor“ sicrano”, ou que a pesquisa feita por“ sicrano” colocou no chinelo o trabalho realizado, anteriormente, por“ beltrano”. Elaborações dessa natureza nunca conseguiu entender ou mesmo aceitar sem relutância. Hoje, depois das muitas leituras que estive fazendo ao longo de minha atual situação, me indago se alguns comentadores das teorias, especialmente na Antropologia, não correm todos os riscos de se colocar em becos sem saídas quando se apressam, dizendo, por meios dos mais variados artifícios discursivos, que um determinadoautor“X”superouautor“Y”,ouqueateoria“L”suplantouateoria“Z”.Poderá acaso um autor pulverizar todo trabalho dum outro? Não terão semelhantes conclusões alguns exageros? Talvez alguns dos argumentos que vou desenvolver neste capítulo não sejam tão esclarecedores e muito menos convincentes, mas, de fato, não estou, sobretudo, depois de Catingueira, suficientemente convencido de que seja possível que uma teoria suplante a outra, que um autor ultrapasse o outro, como acontece numa corrida de automóveis, assim, sem mais... Um autor, em meu modo de compreender, que é, aliás, bem parcial, é sempre um autor; uma teoria é sempre uma teoria, embora eu entenda que não se pode exigir de um autor e de uma teoria nada mais do que ambos se propuseram a realizar. Na verdade, é preciso lembrar que autores e teorias não podem ter as palavras derradeiras sobre todos os fatos observados em um campo, mesmo quando dentro de um único enquadre disciplinar. Quando muito, autores e teorias têm boas falas, boas observações, „sacadas‟ geniais, nunca as últimas palavras, como se fosse„ prego batido e ponta virada‟. Ora, se não têm palavras finais, não podem ser incluídos na rotulação de superado, desconstruídos e pulverizados, como têm querido alguns comentadores. Como mostro neste capítulo, intentei seguir, muito respeitosamente, como todos os que me precederam, o ritual que, conforme até hoje se crê,„ fabrica‟, academicamente, um antropólogo. Reconheço, portanto, que o trabalho de campo é mesmo uma experiência ímpar, por vezes estranha e assustadora. Porém, concordo com Silva Jardim (2010a, p.13) que é 24 nesse(“...)estarestranhoemcampoquepodemosperceberofazeretnográfico”.Nacondição de homem, adulto, solteiro, das cercanias da capital, fui obrigado, pelo meu objetivo de pesquisa e não pelo meu objeto, a percorrer 340 quilômetros, para, num universo, a mim, completamente estranho, observar crianças e adultos, como vivem, se relacionam e compreendem direitos, direitos infantis, para ser mais preciso. E isso, parece-me, no mínimo, intrigante, uma vez que a pesquisa poderia ter sido feita em qualquer lugar do mundo. Esse ter ido, ter estado e haver vivido lá, mesmo no encolhido tempo de um mês curto, fevereiro de 2012, me fez acreditar que o campo continuará sendo a „instituição‟ soberana da Antropologia (PEIRANO, 1992), se é que existe uma e se é que assim me posso autorizar a falar. Não é sem motivoqueotrabalhodecampo,nodizerdeClifford(1998,p.20):(“...)permanececomoum método notavelmente sensível e (...) a prática etnográfica mantémumcertostatusexemplar”. Alémdisso,comodizMaluf(2012,p.42):“Étambém o campo o que pode legitimar as novas invençõesconceituaiseteóricas”. Assim sendo, está correto pensar que ninguém pode ainda tornar-se um antropólogo sem esse mergulho e sem a passagem por esse„ ritual teórico e prático vivencial‟, tão grandemente fundamentado pela inventividade de Malinowski (1984). A tarefa do etnógrafo, por conta dos muitos saberes construídos ou intuídos, pela autoridade do próprio campo, real ou suposta, pode despertar, no pesquisador, toda sorte de apreensões. Eu tinha várias delas, muitas das quais apresentadas sob a forma de perguntas: como é Catingueira, como a vida se processa lá, como vou compreendê-la? Que teoria irá servir para alumiar minha experiência? Com que método trabalhar, de que maneira abordar as pessoas, crianças, adultos, idosos, como coletar ou construir dados? O que apresento abaixo foi arrancado de meu diário vivido, em confronto com alguns dos meus autores preferidos, alguns dos quais citados, outros apenas lançados nas entrelinhas deste escrito. Inicio este capítulo apresentando Catingueira, pequena cidade do semiárido paraibano e nordestino, a partir de onde alinhavo todas as considerações mais importantes desta dissertação. Em seguida, reflito sobre a teoria, pondo, sob suspeição, todas as minhas crenças de caráter mais enrijecido em relação ao fazer antropológico. Olhando para Catingueira, reconheço que não estou desbravando um campo novo, uma vez que a referida cidade vem, há mais de uma década, sendo foco de importantes investigações antropológicas. Falarei do modelo de abordagem que experimentei em campo e das inspirações que me advieram de meus interlocutores, tanto dos pensadores locais quanto dos autores acadêmicos. Ao criticar minhas certezas, procuro também alumiar a corrente à qual me filio, qual seja, a Antropologia da Criança; sei e desde já reconheço que uma discussão que contemplasse algumas das teorias de gênero nesta dissertação seria de muito bom tom, mas não é a minha 25 ênfase aqui. Apontarei ainda para o fato de que as experiências humanas em Catingueira, em lenta e permanente transformação, podem tanto ser entendidas a partir da simplicidade da vida local, quanto a partir de sua complexidade dialogante, inscrita nas fronteiras do vivido, com um universo mais global. A Catingueira a partir de onde costuro as linhas de minha observação. A Catingueira que meus olhos viram éumacidadepequenina,“ perdidamente”terna, que se encontra ao pé de uma montanha de pedras, conhecida como Serra da Catingueira. Esta serra é, na verdade, um gigantesco acidente geográfico, constituindo um dos mais importantes atrativos turísticos do município, ao menos na opinião de seus admiradores. Nela, ultimamente, se tem encontrado pinturas e inscrições rupestres (SECULT, 2012). Dividindo o caminho da serra, há dois pontos fortes de devoção, representados por dois enormes antigos cruzeiros, símbolo da religiosidade dominante de parte significativa do povo da região. Nesses pontos as pessoas depositam o cumprimento de suas promessas, tais como velas ou ex-votos. Chegando ao cume da serra, depois de vencidos os obstáculos da íngreme subida, o caminheiro é premiado por uma linda mirada por sobre a cidade, extensiva também a grande parte de seus arredores. Em seguida, num passeio de inigualável boniteza, por trilhas bem rudimentares, feitas à foice, pelo meio da caatinga, seguindo pela chã que fica no alto da Serra da Catingueira, o visitante poderá desembocar no banho da Cachoeira Mãe Luzia. Naquela localidade, em tempos de chuva, despencam do alto da serra lindos lençóis d‟águas, num singular espetáculo da natureza, que se transformam mais tarde em agradáveis piscinas naturais nas locas das pedras. Esse conjunto de fenômenos é grandemente valorizado tanto pelos turistas quanto pelos moradores da região. Tive a oportunidade de realizar esse passeio, e constatá-lo em sua parcialidade, uma vez que as chuvas daquele período não foram suficientes para provocar as quedas d‟águas. Embora tenha ficado tanto satisfeito quanto impressionado com o que vi, notei que o grupo que fez o percurso comigo estava, relativamente, frustrado por não ter encontrado o fenômeno em sua inteireza. Devo dizer que esse passeio é bastante comum entre os habitantes da região. Conheci crianças que me disseram ter feito aquele percurso várias vezes, acompanhados por pessoas de sua família. No grupo que acompanhei havia gente no quinto, sexto e sétimo passeio ao local. A cidade, mais precisamente, está localizada no Território do Médio Sertão do Estado da Paraíba, no Vale do Piancó (SECULT, 2012) e é atravessada pela BR-361, o que permite trânsito constante dos viajantes que vem de Patos, pólo urbano de referência regional, para OlhoD‟Água,Piancó,Itaporanga,Emas, Aguiar,Conceição,SantaTerezinhaetc. Esse fato 26 geográfico também é muito importante para se compreender a constituição do município. Conforme um dos seus mais argutos pensadores, Seu Paulo,60a:“ Catingueira fica na linha direta”. Em outras palavras, significa que a cidade encontra-se bem no meio do caminho e também à beira da estrada, em conexão com outras cidades da região, ligando-se a várias outras municipalidades, num vai e vem constante. Atente-se para essa imagem, porque ela é rica no que diz respeito à comunicação que se estabelece com outras comunidades, talvez com pensares diferentes desde a sua fundação. Em termos contemporâneos, Catingueira está muito bem conectada. Aliás, como já salientado pelo trabalho de Wolf (2010, p. 25), entre os povos: “Existem conexões ecológicas,( ...) demográficas,( ...) econômicas,( ...) políticas”. Nesse sentido, Catingueira tem sim uma condição especial. Por outro lado, para um outro de seus sagazes observadores, Seu Agenor, 85a,“Quem nunca saiu de Catingueira vive por detrás do mundo”. Assim se expressando, esse grande pensador local estava dizendo que Catingueira é muito afastada de tudo aquilo que ele próprio entende como universo de civilização, desenvolvimento, tecnologia, urbanidade, etc. O dito pensador, confessou-me conhecer várias cidades maiores no Estado e na federação, tendo, inclusive, estado várias vezes na capital do país. Ao mesmo tempo sua reflexão também aponta, mesmo sem que isto seja por ele dito, para a valorização daqueles que conseguiram, ao menos, por alguma situação, colocar os pés para fora de Catingueira, experimentando outros ares, outros viveres e outros pensares. Catingueira, quando espiada apenas a partir de seu maior aglomerado urbano, oferece, de imediato, a sensação de que tudo lá é pequeno ou apresentado em proporções homeopáticas. Mas é preciso ir com cuidado nessa linha de raciocínio. O município,(“ ...) segundo dados do IBGE 2010, conta com uma população de 4.812 habitantes, todos distribuídosemumaáreaterritorialdeaproximadamente529,46km²”(SOUZA,SANTOS& PIRES, 2011, p, 23). Esqueça, por um momento, sua população, porque apenas um pouco mais da metade está no espaço urbano e repare na vastidão de sua extensão territorial. Assim olhando, a sensação de coisa pequena se desmancha. Catingueira tem uma população pequena, mas dispõe de uma imensidão territorial. Imagine-se que ela é duas vezes maior que João Pessoa - PB, a capital do Estado, é maior que Patos - PB, sua referência regional e quase do mesmo tamanho de Campina Grande - PB, além de ser maior do que muitas das cidades do Estado em que se encontra localizada (BRASIL, 2002). Mesmo que Lima e Pires (2011, p.4) considerem-naumacidade“ tipicamenterural”, Souza (2011, p.21) veja-a como um município com“ características campesinas”, e Silva (2011, p. 50) diga que ela(“ ...) possui uma hibridização de aspectos rurais e urbanos( ...)”, 27 tenho preferido pensar que rural e urbano em Catingueira encontram-se numa contiguidade semelhante àquela que se dá, no imaginário nordestino, entre o quintal e o terreiro, entre o pomar e o jardim, entre a sala de visita e a sala de jantar ou entre a cozinha e a dispensa. Além do mais, aqui é importante destacar que comungo com Canclini (1997, p.286) quando diz que uma(“ ...) sociedade urbana não se opõe taxativamente ao mundo rural( ...)”. Aliás, muitas vezes, quando uma família rural migra pra o mundo urbano ela também traz consigo seus costumes, suas crenças e seus modos de vida. Em Catingueira ainda é perfeitamente possível se encontrar animais de pequeno porte sendo criados nos espaços urbanos, da mesma forma que se é possível escutar o bater da enxada e o amolar das estrovengas e foices para os homens que vão ao roçado. “Muitagentequetemcasa naruatemtambémumtaquinhode terra pra plantar suas coisinhas em tempo de chuva”,disse-me Seu Antonio 72a. Existem lá tantos elementos urbanos quanto rurais. De certa forma, enquadrar Catingueira, dando-lhe uma identidade rural ou urbana não é mesmo uma tarefa fácil. Olhando-a bem direitinho se é possível entender mais claramente a expressão de Hall( 2004, p. 12):“ A identidade plenamenteunificada,completa,seguraecoerenteéumafantasia”. No entanto, isso não me impede de precisar que a população urbana municipal é um pouco maior que a rural, sendo 2.884 pessoas que moram na„ rua‟ e 1.928 que residem nos sítios (SECULT, 2012), e de destacar que há um permanente movimento trazendo as pessoas dos sítios para residências na cidade. Esse êxodo rural, fenômeno bastante antigo no Nordeste brasileiro, tende a se explicar por diversos fatores. É útil ter em mente que quando um trabalhador rural migra com sua família, comumente se está tentando buscar melhores condições de vida, rumando na direção de maiores oportunidades financeiras, fugindo da exploração do trabalho realizado em terra alheia, em situação que obriga a si e a sua prole a comercializarem sua própria força física, alugando seus braços pra a lucratividade de outrem, etc. Em Catingueira as pessoas vivem, como em numerosas cidades do Nordeste do Brasil, literalmente, como podem. Algumas pessoas ainda retiram seu sustento e o de suas famílias a partirda(“...)agriculturaedealgunsempregosgeradospelocomérciolocalepelaprefeitura, (...) das aposentadorias e do benefício do Programa Bolsa Família”( SANTOS & PIRES, 2011, p.2). Para Souza( 2011, p. 22):“ Na maioria dos casos estas famílias não possuem nenhumaoutrarendaalémdobenefíciodoPBF”.EmboraCarlos,41a,digaque“ Boaparte daspessoasdacidadetemalgumaenvolvimentocomazonarural”,conservando lá o cultivo de“seupedacinhodeterra”,complementando a informação dada por Seu Antonio, 72a acima, não deixa de ter sentido a observação de Pires, Santos e Silva (2011, p. 110) deque:(“...)com 28 o passar das gerações há um aparente desinteresse pelo trabalho agrícola, havendo preferência pelotrabalhonocomércioounaprefeitura”. Considerando-se as necessidades prementes dos trabalhadores em idade produtiva que, por algum motivo, fazem questão de permanecer no município, do ponto de vista ocupacional Catingueira demanda escassos braços. O comércio emprega pouca gente. Em boa parte dos empreendimentos, tais como supermercados, padarias, bares e restaurantes, por exemplo, o funcionamento acaba sendo um negócio de caráter mais familiar e doméstico. Para os postos detrabalhosmunicipais:“Hátemposnãoseouvemaisnotíciasdeconcursospúblicos”,disseme Pedro, 23a. Sem sombras de dúvidas,(“ ...) Catingueira é uma cidade dependente dos recursos financeiros repassados pelo governo federal. O Fundo de Participação dos Municípios éoprincipalrecursodareceitamunicipal”(LIMA&PIRES,2011,p.4). Os pensadores locais insistem em afirmar que a população de Catingueira é mestiça, que há sinais, embora ainda não reconhecidos legalmente, de uma comunidade quilombola no Sítio Curtume, que se encontra nos arrabaldes do município (SECULT, 2012). Pensando a história brasileira, sua forma de povoamento, com base naquilo que nos ensinou Darci Ribeiro (1995) é possível que a observação dos pensadores locais esteja com a razão. Lembro ainda que um dos seus principais ícones da cultura popular local é Inácio da Catingueira, negro, poeta, embolador, repentista ainda do tempo da escravidão. Sua estátua está na praça principal, dividindo espaço com a gigantesca imagem de São Sebastião, seu nome foi empregado na escola estadual e num acampamento do Movimento dos Sem Terra. Flávia Pires (2003) observou que ele também está no Centro Espírita da Cidade como uma espécie de inspirador ou guia espiritual. Há uma observação interessante, feita pelos pensadores locais, a qual afirma que mais da metade dos catingueirenses encontra-se fora do município, experimentando um processo de mobilidade humana que acabou levando os filhos da cidade para várias partes do país e do mundo. Recordo, em sintonia com Hall (2003, p.52-53) que(“ ...) a migração e os deslocamentos dos povos têm constituído mais a regra que a exceção, produzindo sociedades étnicas ou culturalmente mistas”. Além disso, é preciso recordar que, tradicionalmente, o nordestino encarna a imagem do retirante, do migrante, daquele que já nasce para tentar a sorte em universos diferentes dos seus. Sebastião, um jovem de 28 anos, certa vez me disse: “Tem„ catingueira‟ em todo canto do mundo”. Ele indicava com essa expressão o raio de extensão humana que se irradia a partir da cidade, considerando apenas a migração masculina, embora seja fato conhecido que mulheres de Catingueira também estão, constantemente, vivendo na diáspora. Nesse sentido, afirma Pires (2003, p. 77): “(...) Catingueira não é um 29 território fechado nos seus limites, ela se abre e se faz abarcando Recife, Rio, São Paulo, Brasília, João Pessoa, Londres, e quantas outras cidades for possível ter contato direto, ou seja, onde quer que esteja morando um filho ausente”. Vários dos habitantes da Catingueira contemporânea queixam-se de que a cidade não tem tido uma boa sorte administrativa. Está claro que a fiscalização pública federal tem causado um certo furor em Catingueira na última década. Em 2006, seu gestor foi condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos municipais, além de ter sido investigado por participação na Máfia das Sanguessugas. Em 2010, Pires (2010b, p.1) observou que o prefeito dacidadeestava(“ ...)envolvidoemescândalosdecorrupçãode nível nacional, a prefeitura muitas vezes não disponibiliza merenda escolar, a folha de pagamentos dos funcionários está constantemente atrasada”. Muito querido por boa parte da população, mesmo tido com o homem mais velhaco que a cidade produziu, o administrador da cidade já esteve preso duas vezes, sob a acusação de improbidade administrativa, desvio de verba, corrupção, etc, apenas em sua última gestão. Uma parte da população de Catingueira tem um jeito bem próprio de entender seus políticos, coisa que parece independer de sexo, idade, origem social, religiosidade, história pregressa ou filiação partidária. Seu Joaquim, 62a,„ homem do lado do prefeito‟, disse-me: “Em Catingueira, todo político calça 40”. Em outras palavras, todos são iguais e a grosso modo na explicação de vários catingueirenses isso parece se confirmar. Seus observadores me mostraram que alguns dos candidatos que estiveram em palanques contrários num eleição, no pleito seguinte formaram uma única plataforma eleitoral na disputa com algum outro oponente de ocasião. Seu Júlio, 54a, disse-me que o atual prefeito, durante a campanha passada, pedia aos seus correligionários que“ não arrumassem inimizades por causa dele, porque, quando passasse„ a política‟ todos voltariam a ser amigos”. De certa forma, esse pensamento parece confirmar, ao menos em parte, aquilo que dizem Heredia e Palmeira (2006, p. 38):(“ ...) a política não é pensada como uma atividade permanente. Ela se circunscreve a um período determinado, o período eleitoral, designado sintomaticamente como o tempo da política”. Digo que confirma apenas em parte porque em situação de corrupção, por exemplo, as pessoas podem a qualquer momento voltar a debater sobre a política, reclamando, criticando a respeito do descaso, mesmo quando não sabem bem a quem recorrer para reivindicar seus direitos. É certo que no tempo eleitoral se debate, às vezes enlouquecidamente, mas no restante do mandato as conversas poderão, vez por outra, girar em torno da vida política municipal de forma avaliativa, especialmente quando se está insatisfeito. 30 Uma parte da população urbana estava querendo que o prefeito largasse a prefeitura antes de terminar o mandato. Seu Agenor, 85a disse-me:“ Tenho visto, na televisão, por desmando bem menor, políticos perderem o poder. Mas aqui parece que tudo pode”. No período em que estive em campo, um movimento da oposição queria a cassação do atual mandatário municipal, mas o processo não foi sequer instaurado. Dizem que os advogados do mesmo conseguiram uma liminar e impediram que o processo fosse aberto. Analisando tudo isso, Seu Jonas 47a, mesmo temendo perder o emprego, por ocupar cargo comissionado, afirmavaque:“Naatualconjuntura,umprocessodecassaçãodemandatoseria,politicamente, educativo para a população municipal”.Jonas parecia não crer que o povo tinha o político que merecia. As crianças também dispõem no município de várias formas de participação política (SILVA & NOGUEIRA 2012), o que será melhor discutido no capítulo sobre políticas públicas. Recordo-me de uma tarde em que Bruno, 9a, foi pedir dinheiro ao prefeito, o qual havia chegado com um grupo de amigos. Quando ele voltou, questionei o que ele tinha ido fazer,estemedisse:“Eleéoprefeito,temdedardinheiroaopovo.Senãoder,ninguémvota nele não”.AscriançasdeCatingueira,no entendimento de Pires (2011, p. 72-73):(“...)estão incluídas no“ tempo da política” de maneia ativa e efetiva. Se não há nenhum grau de parentesco, um bom candidato é aquele que dá as coisas ao povo – em outras palavras, aquele quenãonegaajuda”.InterpretandoaaçãodeBruno,oatualprefeitotinhaaobrigaçãodeser bom, como um chefe generoso que deve dar coisas as pessoas, apenas porque ascendeu, por vontade popular, a um posto de comando. Como afirma Pierre Clastres( 1990, p. 29)“ O prestígio de um chefe, como vimos, deve-se em grande parte à sua generosidade”. Confirmando isso, ouvi também queixa de uma mulher, Dona Marta, 57a, que dizia ser prima do atual prefeito, mas este nunca havia lhe dado nem um bombom. Em que pese sua sorte gerencial, Catingueira apresenta-se bastante ajeitada. Suas habitações, mesmo as mais pobres, encontram-se com fachadas simples, mas bem arrumadas, o que é agradável de se ver. O município possui sim pessoas muitas empobrecidas entre os seus habitantes. Mas não me pareceu, em nenhum momento, tratar-se de uma cidade extremamente miserável, com a maioria de sua população vivendo em situação de calamidade e/ou penúria. Além disso, a entrada da política de transferência de renda condicionada do governo federal, conforme estudos realizados por antropólogos na cidade (SILVA JARDIM, 2010; PIRES, 2009; SOUZA, 2011; SANTOS, 2011; SILVA, 2011 etc), tem dado um impulso importante à vida econômica do município e à qualidade de vida das pessoas, 31 fazendo com que, de certa forma, a população fique, inclusive,“ menos dependente dos políticoslocais”,comomedisseJoão,45a. O município também tem seus mitos fundacionais importantes. O primeiro deles é a planta que empresta seu nome à cidade,“ Caesalpinia pyramidalis é uma árvore caducifólia nativa da caatinga, conhecida, popularmente, como Catingueira”( SANTOS, 2011). Dizem que era um pé de pau bem grande que estava na beira do caminho e que dava sombra aos passantes.OsegundomitoéaFontedoOlhod‟Água, às vezes descrita também como um rio no meio do sertão. O terceiro mito está expresso na benção celestial, dada ao povo da cidade pelas mãos de São Sebastião. A árvore que dá sombra, a água que escorre permanentemente ao pé da serra e sustenta a cidade, dando de beber, em tempo de seca, tanto no presente quanto no passado, às pessoas e aos animais e a bênção divina, expressa na promessa feita pelos moradores, a São Sebastião, afim de que este exterminasse a peste, a fome e a doença que lhes ameaçavam, já tendo chegado à boa parte da região nos idos do século XIX (PIRES, 2007a), parecem ter dado as pedras angulares de sua fundação. À primeira vista, o cotidiano em Catingueira parece assemelhar-se à lentidão do passar das páginas de um diário escrito por quem não tem muito o que contar. Nessa direção, ouvi, frequente e abundantemente, que em Catingueira não se tinha nada pra fazer. Cícera, 22a, estudante universitária, revelou-me:“Euqueroirprabemlonge.Esefor possível, tiro minha família todinha daqui”. Paulo, 21a, disse-me:“ Quem estuda não tem lugar em Catingueira, porque não tem nada pra fazer por aqui, mas quem não quer nada com estudo também não tem.Catingueiraéterrapraninguémnão”.Essa crítica angustiosa feita, por muitos jovens da cidade, pelo menos em minha interpretação, não se dirigia apenas à ocupação do tempo livre juvenil no sentido do lazer. Se assemelhando, em alguma medida, àquela situação de“ nada parafazer”estudadaporFranch(2002)naComunidadedoVietnam,noRecife –PE, a queixa dos jovens de Catingueira aponta, sobretudo, para a direção das escassas expectativas de ocupação profissional no próprio município. Catingueira parece viver numa sorte de fastio existencial. Contudo, é importante lembrar o que diz Gomes (2008, p.176):“Apesardeparecerqueháumaapatiaconstantena vida cotidiana, é nesse nada de novo que são encontradas condições e possibilidades de resistência que geram as rupturas( ...)”. Talvez por não se ter lá muitas coisas a fazer, as pessoas apenas vivem e constroem o seu vivido com as cores e os coloridos que muitas vezes lhes fogem ao controle do prévio e do pensado. Catingueira me ensinou que nem tudo o que eu havia aprendido se aplicava à sua realidade própria. Considerando como as telenovelas brasileiras fazem questão de apresentar 32 o sertão nordestino, e acrescentando-se o fato de a cidade em questão encontrar-se afastada da capital, bem longe do modelo de desenvolvimento industrial ou“ por detrás do mundo”, eu mesmo esperei que o dito município fosse apenas uma cidadezinha conservadora e tradicional, mas não é assim que sua vida se processa. Como me foi mostrado por seus pensadores, Catingueira, no silêncio e na pacatice de seu caminhar cotidiano, vai sofrendo, como qualquer sociedade humana, os empurrões, os arranhões e as transformações globais. Suspeitando de algumas compreensões teóricas. Após haver apresentado, brevemente, o campo de minha observação, devo agora entrar no segundo ponto de minha apreensão: a teoria. Disse acima que uma de minhas questões era saber qual teoria iluminaria meus caminhos em Catingueira. Hoje, tendo estado lá, meus questionamentos se ampliaram. Devo, primeiramente, confessar que Catingueira me emprestou vários pensamentos. Tenho desde já uma dívida de gratidão para com seus pensadores, alguns dos quais anônimos, aqueles que todas as cidades os têm. Chamo de pensadores aquelas pessoas que não apenas informam ou dizem coisas, mas aquelas que discutem, refletindo, com desenvoltura e autoridade, todos os assuntos que as envolvem, enfatizando como acreditam, pensam e vivem. Nesse sentido devo esclarecer que conversei com um número significativo deles. Pensando a contribuição da Antropologia para as ciências humanas, Toren (2006) assegura que(“ ...) as pessoas em toda parte tomam como evidentemente verdadeiras suas ideias sobre si mesmas e sobre o mundo que as rodeia (...). De modo geral, as pessoas raciocinam indutivamente e fazem racionalizações a posteriori”( TOREN, 2006, p. 450). Catingueira revelou-me que seus pensadores aprofundam seus assuntos sobre si próprios, não apenas falando, descuidadamente, tudo o que querem dizer. Mesmo quando se contradizem e se desdizem, como foi o caso das políticas públicas em que o gestor contava uma coisa e população dizia outra, os pensadores elaboram explicações que têm validade, ao menos circunscrita à sua existência ordinária. É claro que aquele gestor argumentava a partir do lugar que ocupava no município. De qualquer forma, devo antecipar que aquilo que estou dizendo neste trabalho é em parte resultado do confronto do meu entendimento com o pensamento dos meus autores preferidos, não todos, somado com as reflexões que ouvi dos pensadores locais, adultos e crianças, o que, para a surpresa de minha escrita, em sua maioria, não era letrada ou não tinha tido ainda a oportunidade de frequentar as graduações requeridas para poder teorizar. É nesse sentido que compreendo a afirmação de Clifford( 1998, p. 22):“ O silêncio da oficina 33 etnográfica foi quebrado por insistentes vozes heteroglotas e pelo ruído da escrita de outras penas”,mesmoqueestejafalandodahistóriadofazerantropológico. Entendo, portanto, que aquilo que aqui escrevo, embora o assuma e o assine, não é somente meu, porque feito na polifonia de muitas vozes. O primeiro argumento que me ocorre diz que não é possível pensar a teoria antropológica fora da pluralidade do vivido pelos grupos humanos. Percebi, em Catingueira, que crianças, adultos e idosos estavam imensamente misturados, não havendo, praticamente, separação de espaços especiais para nenhuma das categorias na cidade. É claro que não estou, de forma alguma, pensando que crianças, adultos e idosos não saibam a posição que cada faixa geracional ocupa naquela comunidade. E, mesmo quando as crianças estavam sozinhas, por exemplo, na quadra de esportes quebrada, nada impedia que os adultos pudessem estar lá, ou que sua presença fosse uma referência importante. Ao mesmo tempo em que defendo que a teoria antropológica só pode ser pensada a partir da polifonia existencial humana, destaco também, como segundo argumento, que uma única teoria, por mais ampla que se pretenda, não será capaz de iluminar a totalidade do vivido pelos diversos grupos que compõem uma mesma realidade social, quer seja em Catingueira ou em qualquer lugar do mundo. Imagino que uma teoria qualquer sobre família que vem servindo de base a muitos pesquisadores, para ser aplicada em Catingueira precisaria, no mínimo, ser revista, ampliada ou, talvez, transformada para dar conta de seus modelos contemporâneos, com todos os novos rearranjos situacionais. Embora exista lá certa predominância de um paradigma familiar mais nuclear e patriarcal (SOUSA, 2011), há também muitos outros modelos que estão como que pleiteando reconhecimento social. Tomemos como exemplo as famílias monoparentais femininas (SILVA, 2011; SANTOS, 2011), o modelo monoparental masculino (NOGUEIRA & PIRES, 2012), os ajuntamentos de famílias, com netos, filhos e avós, as famílias que puderam ser novamente refeitas e/ou recombinadas por novos casamentos, etc. Toda essa sorte de arranjos, mesmo não sendo apenas de sua exclusividade, coexiste lá debaixo do amplo manto social chamado família. Em certo sentido, Catingueira me auxilia, a compreender aquilo que Hall (2003) diz sobre o multiculturalismo, noção bastante apropriada, seaplicada nadireçãodealguns fenômenosde meucampo.Elediz:(“ ...)comohádistintas sociedades multiculturais, assim também há multiculturalismos bastante diversos”( HALL, 2003, p.50-51). Os vários multiculturalismos dão conta de várias multiculturalidades, mas é apenas isso. Apenas uma teoria multicultural não abarcaria todas as multiculturalidades. Da mesma forma, não acredito que uma única teoria de família, nova ou antiga, seja capaz de 34 compreender indistintamente, em todos os tempos, todos os modelos de famílias existentes em Catingueira. Com base no exposto acima, em terceiro lugar, desconfio ainda que toda teoria antropológica só pode ser inventada a partir de uma âncora fincada na realidade complexa da existência humana. O vivido é lei. Pode até assustar, mas é a única lei capaz de transformar a Antropologia. Por isso o campo tem tanta importância nessa disciplina. A teoria pode até ser sistematizada no gabinete. Mas, os antropólogos estão bastante convencidos de que é o campo quem a fecunda e a origina (PEIRANO, 1992). A teoria antropológica, conforme Cardoso de Oliveira (2000), tem de passar pelos movimentos do olhar, do ouvir e do escrever, em outras palavras, tem de ser resultado da experiência de muitas vidas, incluindo também aí a existência do pesquisador numa dada realidade. Depois de formulada, esta é uma quarta possível posição, a teoria sempre retorna para iluminar alguma realidade humana. O vivido é quem a faz germinar e é a quem ela se destina depois de sistematizada. Ora, o pensamento que emerge de uma dada realidade, só tem sentido se colocado em função da mesma realidade, no confronto com os muitos interlocutores que o produziram, em diálogo amistoso, mas também no conflito das ideias. Aliás, se a existência de uma teoria pudesse se dar de outra forma seria um imenso pedantismo e nada mais que arrogância na abstração. Nesse movimento de diálogo, de construção e de aplicação a posteriori, como se fosse um candeeiro que volta cheio de querosene para tentar clarear a escuridão de um sótão ou de um calabouço, sendo esta uma quintaargumentação,oinventordateoriaantropológica,(“...) não pensa sozinho, em um monólogo solitário, mas o faz socialmente, no interior de uma comunidade de comunicação e argumentação”( CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p.26). Neste trabalho estendo a comunidade de comunicação e argumentação, referida acima por Cardoso de Oliveira (2000), não apenas aos meus autores, mas, respeitosamente, aos muitos pensadores locais com os quais me foi dado contracenar. Reconheço, dando razão à Mónica Franch (2010, p. 247) que: “Deinformanteainterlocutores,os“nativos”deoutroraganham voz nos experimentos etnográficos contemporâneos, às vezes, inclusive, como co-autores das etnografiassobreeles”.Oraciocínioelaborado, as sacadas geniais, as observações profundas, as direções que me deram sobre suas vidas, tudo isso me levou a considerar o valor de suas contribuições, sem as quais meu texto não teria sentido algum. O sexto pensamento que me acode diz que, para que seja apropriado pensar teoricamente a partir da Antropologia é preciso não descartar o pressuposto de que ela, como qualquer outro invento humano, é matéria de imaginação, roubando aqui uma expressão de C. 35 Toren (2010). Espero que chamar a teoria antropológica de matéria de imaginação não soe indelicado ou ofensivo aos seus praticantes. De minha parte, quando digo que a Antropologia é matéria de imaginação estou embutindo nesta expressão os sentidos de criatividade, inventividade, não neutralidade, subjetividade, concomitantemente. Lembro-me de uma notinha do trabalho de Mariza Peirano (1992, p.09), em que, apoiada em Roberto DaMatta, afirmava que(“ ...) os antropólogos encorajam os jovens pesquisadores a buscar uma perspectiva pessoal e autêntica para cada problema a partir de um diálogo com as teorias correntes, de tal modo que todo antropólogo realiza o seu próprio repensar a Antropologia (...)”. Sem matéria de imaginação, sem criatividade, o repensar a Antropologia não seria jamais possível. Um sétimo elemento me diz que a teoria antropológica parte de um situamento histórico concreto, num tempo e num espaço e esse espaço vai estar sempre lhe servindo de referência. DizMauss(1979,p.55)“Semprequeseconhecemoautoreascircunstânciasde uma observação, ainda que na ausência de outras fontes, pode-se avaliar o grau de confiança que lhe pode ser atribuída”. O fato de serem as teorias criações situadas num tempo e num espaço, mesmo que sejam invenções importantes, elas não deixarão de ser imaginações padecentes da lei do tempo. Apesar disso, nada a impede de ter a boa sorte da transposição para além das fronteiras de sua nascença territorial e epocal. Como diz Barth (2005, p.19): “Viveremcomunicaçãoemumlugarondepessoasvêmevão,interagemesemisturam com um grau considerável de pluralismo cultural é a condição normal da humanidade”. Desse modo, mesmo imaginada pela metrópole, nada proíbe a teoria de acudir, em intercâmbio, a periferia. Aliás é justamente isso que vem acontecendo com as ideias de “fluxos”,“limites”e “híbridos”, consideradas por Hannerz( 1997), como“ as palavras-chave da Antropologia Transnacional”,indicando,emcertosentido,queomundoperdeuseusdonosexclusivos,com todo esse movimento incoibível da globalização. A rigor, esse é um oitavo argumento, a teoria só tem a obrigação de iluminar uma determinada realidade a ser estudada. Não é preciso e nem aconselhável que a teoria seja tomada em lugar da realidade, nem que se espere dela mais do que ela se propõe. Se ela tiver a sorte da transposição, tudo bem. Mas e daí se ela não for além das fronteiras do seu campo? Aliás, como bem notou Jéssica Silva (2011) o estudo de Ângela Nunes, sobre as crianças Xavante, demonstrou(“...)queasteoriaseuropeias sobre infância, tidas como modelos ideais, não eram aplicáveis a uma realidade diferente daquela em que estas foram formulados, (...) suaaplicaçãoerainadequadaàsociedadesindígenas”(SILVA,2011,p.50). 36 Após o acima refletido, devo dizer que uma teoria antropológica, por conta de seus diversos condicionamentos, não deveria ser vista como uma coisa imponente ou como construção inquestionável, portadora de verdades absolutas e eternas; no fim das contas, a teoria antropológica nada mais é do que uma teoria sobre o vivido humano. Se o vivido se transforma, porque tudo cambia com o passar dos tempos, a teoria deve, no mínimo se adaptar ou desaparecer. As pessoas que veem a teoria como construção em superação, geralmente querem e esperam que ela consiga iluminar uma realidade para a qual ela não foi sequer matéria imaginada. Como apontado por Goldman (NOGUEIRA & PIRES, 2011), também não vejo problema algum da pessoa que trabalha com o tema do Candomblé se aproximar de seu colega que investiga o Xamanismo, certamente vão encontrar muitos elementos dialogantes. Nesse sentido, o antropólogo que pesquisa o vivido no mundo urbano pode e deve dialogar com seu colega que atua num universo marcadamente rural, até porque essas fronteiras não são mais estanques. Mesmo assim, uma coisa é fazer aproximações entre campos que se interfecundam, numa tentativa de traduzir ou de transpor interpretativamente, usando a hermenêutica no modo como foi entendida por Geertz (1989), coisa bem diferente é querer que uma teoria“X”,inventadaparaclarear uma realidade“X”,tambémseresponsabilize,de forma enquadrativa, por todas as nuances das circunstancialidades “C”,“ F”ou“ Z”.Éclaro que, em semelhante ocasião, a teoria“ X”, olhada pelas situações “C”,“ F” ou“ Z” irá sucumbir. Nesse caso, o teórico que inventar uma teoria“ C” pensará que superou a teoria “X”,numamisturade„alhoscombugalhos‟, indiscriminadamente. Catingueira, a meu ver, se encontra bem nesse intervalo fronteiriço, poroso e comunicante entre urbano e rural, cidade e campo, comportamento moderno e tradicional. Em relação aos seus filhos, ela está dividida entre os que nunca saíram de casa e aqueles que percorreram o mundo; ou aqueles que, quando podem, retornam como filhos ausentes (PIRES, 2003) e aqueles que, praticamente, não voltam mais; mas Catingueira é ainda mais interessante porque permanece acenando para o devir daqueles que também aspiram migrar, fazendo, quem sabe, outros diferentes movimentos. Por tudo isso, o conteúdo próprio de Catingueira é bastante exigente podendo, por si só, justificar que o que foi pensado em sua vizinhança poderá ou não lhe servir. Uma nona ideia que se me oferece neste momento é a seguinte: uma teoria também não deverá ser tomada como a panaceia para todos os problemas de uma determinada pesquisa e menos ainda para todos os problemas de um campo do qual se extraem muitas pesquisas. No campo antropológico, perdoem-me a vulgaridade da expressão, deveria estar 37 “cada macaco no seu galho”, para que o diálogo pudesse ocorrer entre os diferentes posicionamentos. Uma teoria é uma peça importante na construção de um saber, no entanto, ela deve ocupar apenas o seu lugar, sem pretensões faraônicas. Quando muito, uma teoria deve ser tomada como luz, candeeiro, clarão, ou, no máximo, como um farol que pode lançar luzes no nevoeiro emaranhado da realidade vivida, sem ofusca-la. Ora, se o clarão produzido pela teoria alumiar muitas realidades, ótimo. Ao comparar acima a realidade a um nevoeiro emaranhado, estou reiterando, pleonasticamente, que ela não é tão simples nem tão penteada como muitas vezes desejaríamos, e não importa aqui se estamos pensando a realidade quilombola, infantil, indígena, rural ou urbana, de Catingueira, de Patos, de Campina Grande, de João Pessoa, da Paraíba ou do Brasil. Isso tudo implica, em outras palavras, que a realidade vivenciada pelos grupos humanos, que é o que interessa às teorias antropológicas, somente deveria ser pensada na complexidade ou como preferi acima, na polifonia do vivido. Talvez por isso não tenha tido sucesso definitivo nenhuma invenção teórica em Antropologia que pretendesse açambarcar o todo vivido, numa pretensão universal da palavra derradeira.ComodizMarcioGoldman(2003,p.406):“Omáximoqueumateoriaetnográfica pode pois aspirar é explicar razoavelmente (no sentido de explicitar) um número relativamentegrandedecoisas”.Eu nemesperoqueesse númerodecoisas sejatãogrande. Isso porque, dependendo das condições técnicas, do treinamento, do grau de seguridade do equipamento, do comprometimento ideológico, etc, o observador poderá ver apenas réstias e sombras ou ter uma mirada bem mais próxima da cristalina, livre das muitas nebulosidades cientificistas pretensiosas. Uma décima formulação argumentativa que aqui me ampara é que, em princípio, a palavra última não pode ou ao menos não deveria existir em Antropologia. A Antropologia, por sua própria„ natureza‟, está condenada a arrastar a barriga na areia quente, como uma cobra imprevidente, procurando, eternamente, um lugar melhor para se abrigar, ou para dar seu bote certeiro. Suas teorias não são superantes ou superadas, são apenas situadas, padecentes da lei do tempo. Cardoso de Oliveira (1997) defende que a produção antropológica contemporânea é realizada na coexistência simultânea dos grandes paradigmas – Funcionalismo, Culturalismo, Estruturalismo, Hermenêutica, não tendo, necessariamente, rupturas paradigmáticas no sentido de Thomas Khun (2003). Bom, se no universo antropológico os grandes paradigmas 38 de Cardoso de Oliveira coexistem, é, então, no ruído, na dissonância, na zuada das muitas vozes que a Antropologia realmente produz. Esta é minha derradeira observação sobre a teoria: na estridência da sonoridade, algumas teorias são primas ou irmãs gêmeas entre si, elaboradas quase que num contínuo ininterrupto, acrescentando, aqui e ali, ao argumento geral, apenas uma coisinha de nada. Um autor, por exemplo, pode a partir de um outro pensador, ampliar o horizonte de alcance de uma teoria, porque vivendo em tempos e com recursos observacionais diferentes. No entanto, a distância que os separa não deveria permitir entre ambos um comparativo do tipo superado/superante, a não ser que o comentador queira praticar uma injustiça históricoepistêmica. Penso que cada teoria, em seu tempo, serviu de lamparina científica ao vivido humano, de uma forma tão importante que a primeira foi retomada pela segunda. De qualquer forma, também não dá pra pensar que as teorias e as teorias antropológicas são construídas como que numa escala piramidal. A ideia de que uma teoria “Y” suplanta uma teoria“ G” está calcificada num modelo que privilegia o diagrama da pirâmide, tendo uma base larga e um cimo estreitíssimo, em que, num alpinismo epistemológico, só ficam de pé as teorias ditas melhores. Nesse modelo, sim, se vai superando uma teoria pela outra e pela que se encontra subsequentemente acima. Um pouco de como trabalhei em campo. Depois de ter apresentado o campo, de ter refletido sobre possíveis aspectos teóricos, devo agora reportar-me aos assuntos que estão no entorno dos meus arranjos metodológicos. Bem, Catingueira é um campo antropológicoem„efervescenteebulição‟ que vem, há mais de uma década, oferecendo sempre coisas novas. Ninguém poderá, em bom juízo, dizer que já a conhece totalmente. Talvez, se isso for possível, será uma prerrogativa reservada somente àqueles que nela vivem na condição de seu pensador. Os pesquisadores que lá estiveram podem conhecer muitas de suas facetas, mas não todas. Na verdade, o campo muda sempre, como um camaleão escondendo-se de seu predador ou como uma moça bonita que se maquia, dependendo do momento que está vivendo. Imagino que a Catingueira em dias de festas, toda enfeitada, jamais será a Catingueira dos dias comuns, do viver ordinário, que foi a que eu devo ter visto. Desse modo, a Catingueira das penosas da festa de São Sebastião, é, ao mesmo tempo não sendo, a mesma Catingueira dos filhos ausentes, dos malassombros, da religião das crianças ou do Programa Bolsa Família, (PIRES, 2000; PIRES, 2003; PIRES, 2007, PIRES, 2009; PIRES, 2010a; PIRES, SANTOS, SILVA, 2011; SILVA JARDIM, 2010a, SANTOS & PIRES, 2011; SOUZA, SANTOS & PIRES, 2011; SILVA, 2011; 39 SOUZA, 2011; LIMA & PIRES, 2011), temas tão ricamente por lá pesquisados. A Catingueira de todos esses assuntos acima citados é e não é, simultaneamente, a mesma Catingueira que meus olhos viram pela faceta do relacionamento dos adultos com as crianças, mostrados na compreensão dos direitos destas últimas(SILVA & PIRES, 2012; SILVA & NOGUEIRA, 2012). No contato com o vivido, não somente o campo, mas também o olhar do observador acaba por mudar, de modo que duas observações não poderão ser iguais, mesmo quando feitas pela mesma pessoa. Além disso, dois observadores sempre fazem inserções bem diferentes em um mesmo campo, logo os resultados de suas miradas só podem ser diversos. Seguindo esse raciocínio, apresento abaixo os artifícios que utilizei para me aproximar de mais uma faceta da cidade. Depois de me ter desarmado teoricamente, como deixei refletido no tópico acima, acabei experimentando uma outra dinâmica. Não acreditando num modelo piramidal ou retilíneo, obriguei-me a recorrer a um modelo inspirado na lenda do Rei Artur com seus cavalheiros, todos sentados em volta da uma mesa redonda. A partir da imagem suscitada pela lenda citada, pode se concluir que na roda ninguém suplanta ninguém, cada qual ocupa um lugar de significado e todos se olham, mais ou menos, no mesmo patamar de igualdade. Ninguém tem a palavra derradeira e ninguém fala com a palavra do rei. Aliás, a ideia é a de que ninguém está acima ou abaixo do rei, que supostamente deveria ter a última fala. Imagino que, para bem espiar a realidade vivida por um grupo humano, o antropólogo precisa sentar-se nas diversas posições que a redondeza da mesa lhe puder facultar. Isso quer dizer que, no campo, o pesquisador precisa sentar-menumbancodapraça,iraobar,falarcom„opequenoe comogrande‟,iraocampodefutebol,àIgrejaetc;consideraroadulto,oidoso,ohomem,a mulher, e, no meu caso específico, não deixar de dar importância às crianças; respeitar o autor dos livros e das teorias, mas nunca desconsiderar os pensadores locais como legítimos argumentadores de seu próprio vivido. Os grupos que antes de mim estiveram trabalhando em Catingueira haviam feito uso de abordagens sumamente interessantes, algumas das quais, por si só, ainda representando, em alguma medida, boa dose de „novidade‟para a Antropologia,taiscomo: hospedar-se na casa das famílias observadas, discussão em grupos focais, uso de desenhos, redações e entrevistas, fotografias, além da clássica observação participante (SOUSA, 2011; SANTOS, 2011; SILVA JARDIM, 2010b; SILVA, 2011; PIRES 2007; NOGUEIRA & PIRES, 2012). Os grupos focais, os desenhos e as redações estavam, completamente, fora de minha possibilidade de atuação, por requererem uma articulação com algumas instituições, o que precisava ter sido preparado previamente. A possibilidade de me hospedar em casa de alguma 40 família até existia, mas me era completamente desconcertante, visto que, pondo-me em meu lugar, eu era um perfeito estranho na cidade, ainda por cima homem e bem adulto. Restavame então apelar para boa dose de criatividade e para um planejamento que favorecesse a exposição de minha imagem na cidade. No ano de 2011, uma série de notícias bombardeou a Paraíba, dizendo que havia entre nós um homem adulto abusando sexualmente de uma gama considerável de meninas e adolescentes. Pensei comigo: isso vai me atrapalhar em campo. Sabia que estava„ dando minha cara a tapa‟, indo para um lugar desconhecido, querendo trabalhar livre da institucionalidade que, comumente, pode oferecer alguma proteção ao pesquisador. Não queria ir às escolas, às creches, aos cursos de catequese, nem queria a mediação adulta; desejava ver as crianças na rua, no campo, na escolinha de futebol, na praça, onde quer que fosse. Estava preferindo crianças vivendo em mais liberdade, como se isso fosse possível, “criançaslivresdainstitucionalidade”, como digo no começo dessa dissertação. Mas, eu tinha muito medo, sabia que esse atrevimento, para um homem adulto, estranho, da cidade grande, sem nenhum vínculo na cidade a ser pesquisada, sem estar acompanhado por mulher, não iria ser fácil. De qualquer forma, fui, paulatinamente, ultrapassando e afugentando as certezas e as suposições, me aproximando e ouvindo atentamente os pensadores locais, convivendo e contracenando com as pessoas, crianças, adultos e idosos, deixando o campo falar, até chegar a um melhor entendimento a respeito das coisas que eu queria observar e daquilo que o campo queria me apontar. Fazendo hoje leituras sobre minha pesquisa, especialmente a partir de anotações em meu diário, discutindo sobre algumas questões vivenciadas em campo, intuo que até seria possível uma leitura mais inclinada para a Psicanálise, autorizando o argumento de que o pesquisador encontra em campo aquilo que inconscientemente está desejando em seu coração. Por que não? Porém, uma leitura mais antropológica, e é a que privilegio aqui, vai indicar-me que um campo é um espaço vivo, sustentando o julgamento de que ele vai revelar aquilo que ele próprio está querendo mostrar, no sentido de fazer pensar sobre situações e coisas que não seriam ditas ou lembradas de outra forma. Durante o tempo que estive em Catingueira trabalhei no meio da rua praticamente todos os dias, do amanhecer até às 22 horas. Durante o dia só ficava em casa no intervalo que vai do meio dia às 15 horas, horário que, no município, um adulto bem avisado, se não tiver obrigações a cumprir, não sai de casa nem coberto de protetor solar ou outros agasalhos necessários. 41 Servi-me da divisão geográfica da própria cidade, utilizando-a como demarcador de espaços. A cidade dispõe de uma parte mais elevada, comumenteconhecidacomo“OAlto”, possui uma parte central, onde estão a BR 361, cortando o município, a Igreja Matriz e a praça principal e tem a parte mais baixa, bem ao pé da cidade, onde encontra-se hoje o conjunto habitacional novo. Pela manhã, saindo de casa depois das 07:30, caminhava, escolhendo, geralmente, algumas das ruas dessas três divisões. Quando me era possível e oportuno, sentava-me à sombra de uma árvore em conversa com idosos ou observava pequenos grupos de crianças, jogando bola, brincando de bicicleta, consertando brinquedos ou simplesmente conversando. Se estavam somente as crianças, eu geralmente não parava. Só me demorava se houvesse algum adulto por perto. Aliás, os adultos foram sempre tomados como pretextos para minhas abordagens às crianças nesses passeios matinais. À praça, geralmente, ia nos finais de tarde e às noites. Nela minha ação era totalmente diferente, muitas vezes ficava sentado em um banco, sempre em lugares vistos por todos os passantes. As crianças e/ou os adultos que já me conheciam de algum lugar vinham me abordar. Nesse sentido me aproximei da experiência de Corsaro (2009), que sempre deixava as crianças reagirem à sua presença. No campo de futebol, como nunca estava sozinho e como havia sempre adultos por perto, me sentia bem livre no sentido de me aproximar ou de me deixar ser abordado. Ao contrário de Flávia Pires (2007b), nunca deixei que crianças fossem à casa em que fiquei hospedado, talvez por excesso de cuidado e zelo amedrontado. Em ocasiões, as mais diversas possíveis, também travei conversas com mulheres, na presença de seus esposos, sozinhas ou em grupos, nos locais em que se encontravam adultos, idosos e também crianças. Comumente, não entrava nas casas, embora tenha sido convidado todas às vezes em que me pus a conversar com adultos e tenha inclusive tomado cafezinho e almoçado ao menos uma vez. Se tinha sombra na calçada, ou sentava-me ao chão ou alguém me trazia um tamborete e a conversa ia longe. Se era noite, geralmente a conversa se dava nas calçadas, um hábito ainda possível no município. Alguns horários dos meus dias foram reservados para entrevistas com os gestores ou responsáveis pela execução das políticas municipais, tais como secretários da gestão, coordenadores de políticas, diretores de escolas etc. Aos gestores eu tinha sempre uma pergunta que me servia de detonador de conversa. Depois de me apresentar e de dizer quais eram meus objetivos no município, quando a conversa já corria livre, perguntava-lhes:“Oque asuapastaofereceàscrianças?”Paraalguns,aperguntaera desnorteadora, como reflito no 42 capítulo em que trato das políticas para as crianças. Bom, hoje problematizo a minha questão: por que eu devia fazer essa pergunta constrangedora? Não tenho resposta. Algumas vezes, joguei bola pelas calçadas. Visitei ao menos uma vez o acampamento do Movimento Sem-Terra. Estive várias vezes na piscina pública, o lugar mais importante de Catingueira para o exercício da inclusão democrática de todas as faixas geracionais. Fiz ao menos um passeio com jovens, subindo a Serra da Catingueira, passando mal a cada 20 metros, vendo a hora do coração sair pela boca. Fui todos os dias ao estádio de futebol e alguns dias, à quadra de esportes destruída pelo vendaval. Rezei todos os domingos nas missas da comunidade e todas as sextas-feiras no terço dos homens. Por falta de tempo, excluí de minha observação as igrejas evangélicas e o centro espírita. De certa maneira, quando me sentava num lugar diferente ou quando caminhava pelas ruas, visitando as diversas divisões geográficas do município, creio que me aproximava das pessoas por melhores ângulos ou por ângulos cada vez não antes reparados. As coisas que conseguia observar na parte alta da cidade, muitas vezes eram confirmadas ou refutadas na parte baixa ou no centro. Nem sempre encontrei uma única resposta para uma única questão. Não é assim que a vida funciona? Mesmo que se tenha de seguir uma receita nem sempre ela é executada da mesmíssima forma por todos os que se aventuram na cozinha. De qualquer forma, nesse movimento constante, estava podendo olhar melhor o meu objeto/sujeito, ao mesmo tempo em que era melhor mirado por ele. Aliás, ao andar pela cidade, intuía eu que estava vendo, observando, construindo ideias em torno dos direitos infantis, de como crianças e adultos o compreendem. Mas sabia também que estava sendo visto, investigado, inquirido por crianças, adultos e idosos. Algumas dezenas de vezes tive de responderaosquestionamentos:“Oquevocêestáfazendoaqui?Vocêestámorandoonde?É famíliadequem?Ficaaquiatéquando?Qualéonomedesuafamília?”,etc. Era também uma forma da comunidade manter sobre mim ao menos um controle mínimo. Porém, ninguém se incomodava em responder as minhas questões, me dando inclusive várias outras indicações. É claro, meu conhecimento não está isento dessa interconexão. Aqui me recordo bem de seu Agenor,85a,sempremeperguntando:“Comoé,jápegoumuitoconhecimentonacidade?” Mesmo tendo sido bastante cuidadoso com meu comportamento em campo, devo dizer que não estive imune de passar por, pelo menos, um grande constrangimento. Certa vez, num final de tarde, estava com um colega da cidade na lanchonete que fica na praça principal. Naquela ocasião, Cláudio, 9a, se aproximou e meu colega ofereceu-lhe um pouco de refrigerante, enquanto eu lhe entregava uma porção de pastéis. Cláudio era meu conhecido e um daqueles importantes interlocutores com quem já havia tido muitas conversas. Outro 43 garoto que se avizinhava, um pouco mais velho, chamou Cláudio e cochichou-lhe ao ouvido. Cláudio voltou para nossa mesa e disse em voz alta: “Você está mentindo, eu conheço o cara”. Meu colega de mesa quis saber do que se tratava; certamente já„ estava com alguma pulgaatrásdaorelha‟.ECláudioacrescentou:“Eledissequeele(apontandopra mim)éde CampinaGrandeecomeosmenininhos”.Porum momento, fiquei completamente atordoado. Apesar disso, a resposta me veiodesupetão:“Nãocomomenininhoe nem soudeCampina Grande”. Talvez por minha inexperiência, se bem que, em certos assuntos nem sempre o pesquisador está suficiente preparado, fechei naquele instante todos os possíveis canais de diálogos. Provavelmente, se não fosse final da pesquisa, eu teria abandonado o barco, porque aquele evento desenvolveu em mim todos os achaques possíveis, me deixando adoecido em todos os membros de meu corpo. Esse evento, mais do que qualquer outro, me deu a compreensão de que eu também estava, a todo tempo, sendo não apenas investigado, mas, acima de tudo, vigiado. É claro que essa não foi nem a única e nem a principal imagem que eu imprimi de mim em Catingueira por minha exposição. Comumente eles me viam como professor ou como pesquisador, mas nada impede que tenham me visto como pedófilo e como abusador de crianças. Assim, esse episódio me ensinou muitíssimas coisas. Pela força do inusitado, ele me desarmou, sobremaneira, metodologicamente, porque me mostrou que em campo o pesquisador não tem controle de absolutamente nada. Fora desse evento, tipo saia acochada, que acima mencionei como momento de tensão e angústia em campo, devo assegurar que Catingueira foi maravilhosa me proporcionando uma experiência inigualável; seus moradores, sempre compartilharam comigo suas ideias e suas informações valiosas. E foram justamente essas partilhas que me deram a certeza de que minha palavra, podendo até ser mais ajeitada academicamente, partindo de Catingueira, não poderia ser maior do que a dos pensadores locais. Da mesma forma, foi também o campo quem me ensinou que as teorias que eu havia lido poderiam muito bem clarear minha experiência, mas não teriam a palavra final. E isso significava que minha pesquisa seria a partir de então aberta a muitas possibilidades, leituras e desmembramentos. A escolha de circular por todos os espaços do campo, até agora, me parece ter sido a mais acertada, mas a não menos perigosa. O universo intelectual de minha filiação. Na condição de rito de passagem, naquele espaço liminar de que falava Turner (1974), me destinei à Catingueira para olhar, em campo, a compreensão dos direitos das crianças, 44 direitos esses expressos nas relações construídas socialmente por adultos e crianças. Fiz isso na interdisciplinaridade, mas também clareado pelas muitas teorias antropológicas, em diálogocomodireitoinfantil,„ sangrado‟apartirdoECA.Emboraofocodeminhas lentes estivesse, obviamente, ajustado para o direito das crianças nas relações com os adultos, não poderia me eximir de considerar a contribuição da conjuntura política, social, econômica e histórica nacional e mundial, as circunstâncias políticas e jurídicas dos direitos humanos, as conferências pró-criança que ocorreram ao redor do mundo nos últimos tempos. Não podia deixar também de levar em conta as mudanças na família brasileira, nordestina e paraibana, a contribuição das instituições catingueirenses, dos equipamentos públicos municipais, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da geografia regional. Além disso, utilizei fartamente a pesquisa acadêmica a partir das crianças, bem como toda a produção antropológica construída nos últimos 10 anos naquele campo. Embora,emtrabalhorecente,IracemaMunarin(2011,p.380)tenhaconstatado(“...) uma insistência de nossa sociedade em caminhar para uma esfera homogeneizadora, que trata a infância como global, possuidora de características próprias e iguais em qualquer lugar do mundo”, devo dizer que estou fugindo, na medida do possível, dessa tendência. Em Catingueira convenci-me de que foi-se o tempo em que a Antropologia poderia se dar ao luxo de dizer que o vivido por um determinado grupo é preto, branco, ou amarelo, tendo tudo muito claro em sua leitura. Talvez eu não me autorize nunca a falar“ da criança catingueirense”,comoEvans-Priticharddisse“oAzande”,ou“oNuer”. Partindo de Catingueira, não me é possível falar, jamais, de uma única criança, obviamente, mas de uma pluralidade delas, vivendo em circunstâncias cada vez mais heterogêneas e polifônicas, ou realidades híbridas no sentido de Canclini (1997) ou inscritas no hibridismo, na rede, na mobilidade e na reunião, como apontadas por Prout (2010), inspirado em B. Latour, ou ainda assentadas em fluxos, fronteiras híbridas no entender de Hannerz (1997). Logo, as crianças com as quais convivi e a partir das quais direcionarei meu discurso são crianças, certamente, marcadas pelas redes da complexidade das relações sociais contemporâneas.LembroqueparaMorin(2002,p.188):(“...)complexuséoqueestájunto;é o tecido formado por diferentes fios que se transforma numa sócoisa”.Portudoisso,como dizMaluf(2012,p.42)(“...)osmodos de fazer e aprender antropologia hoje não são mais os mesmos e precisamos (...) levar em consideração essas transformações em nossas práticas cotidianas”. Minha filiação, já que não é muito possível viver desconectado institucional e intelectualmente, no momento, localiza-se naquele modelo de Antropologia que, sem se 45 formular separatista, decidiu considerar também as vozes das crianças em sua produção acadêmica (CONH, 2005; NUNES, 2003; PIRES, 2010a; SILVA & PIRES 2011), e nem sei se fica de bom tom chamá-la de Antropologia da Criança, Antropologia com Crianças ou Antropologia a partir das Crianças somente. Penso que estarei usando-as indistintamente. Ao optar pela Antropologia que está atenta às crianças acabo por deixar de lado leituras de gênero e geração que seriam também muito frutuosas para as coisas que experimentei ou para outras interpretações possíveis. Na verdade, nem tudo que se quer se pode fazer ou se é possível ou se tem tempo para fazer. Faço essa opção consciente, mas sei que estarei perdendo em outros ângulos, uma vez que tenho claro que uma única teoria não daria, sozinha, conta de esclarecer o todo vivido em um processo etnográfico. Reconheço, obviamente, que, embora seja uma linha de pesquisa em franca exploração, objetivando oferecer, na atualidade, uma significativa contribuição ao saber antropológico, a Antropologia da Criança sempre esteve, de alguma forma, em funcionamento. Na maioria das comunidades investigadas pelos antropólogos britânicos, mesmo nas entrelinhas dos seus escritos, porque não eram o foco da atenção, as crianças sempre estiveram contempladas. Em Os Nuer, afirma E. Pritchard( 1978, p. 29):(“ ...) se reconhece que as necessidades das crianças constituem assunto que diz respeito aos vizinhos e parentes, e não somente aospais”.Emrelaçãoaosestudosnorte-americanos, a pesquisadora colombiana Ximena Pachón Castrillón (2009), mostrou a presença das crianças em trabalhos publicados desde Margareth Mead até o presente. De qualquer forma, é legítimo pensar que alguma forma de Antropologia da Criança esteve também presente desde as origens da Antropologia na França. Marcel Mauss (2010), numa dada ocasião, também foi chamado a manifestar-se sobre a questão, indicando, com isso, que o tema já pertencia às discussões de seu tempo. No Brasil, o importante trabalho de Florestan Fernandes (2004), sobre as crianças de Bom Retiro, em São Paulo, ainda nos anos de 1940, revelam o pioneirismo da questão entre nós. As crianças sempre foram vistas em toda parte, correndo, brincando, interagindo com os adultos, tendo, de certa forma, um significado complexo para a maioria dos grupos humanos e para as sociedades a que pertenciam. É claro que o olhar que a elas é destinado nos estudos contemporâneos é completamente diferente, porque, afinal de contas, o tempo histórico é outro. Talvez a criança nunca será tema dominante, mas hoje constitui assunto relevante, como qualquer outro tema de consideração antropológica, disputando atenção com temas clássicos como política, indigenismo, religião, etc. 46 PARA TERMINAR. Hoje, olhando Catingueira, trepado em ombros dos gigantes da Antropologia que me antecederam, imagino que foi-se o tempo em que se podia separar o grupo pesquisado, arrancando-o do relacionamento com o todo humano mais global. Como afirma Barth (2005, p.17-18):“Compartilhoalgumasideiascompessoasamplamentedispersasportodoomundo, outras com meu vizinho mais próximo; e nenhuma outra pessoa no mundo possui um conjunto de ideias e conceitos culturais – idênticosaomeu”.ComCatingueiranãopoderiaser diferente. Talvez uma sacada genial dessa questão devemo-la a Gluckman (1997), de modo especial, naquele episódio da inauguração de uma ponte na Zululândia Moderna, quando ao rasgar a cortina daquele cenário humano, mostrou que, num mesmo palco, muitos jogos interesseiros estavam, nos mais variados planos, com os variados grupos, sendo apresentados. Catingueira não está só e nem perdida no Sertão. Mesmo que faça sentido a afirmativa que diz que ela“ encontra-se por detrás do mundo”, em termos de desenvolvimento tecnológico, é importante frisar que ela está em comunhão com uma infinidade de experiências que vão além de suas fronteiras, por sinal sempre porosas e abertas, porque sua localizaçãogeográficaacolocounabeiradocaminho,ou“nalinhadireta”,emsintoniacom outras comunidades da região. Penso ainda que, por força da situação de quase permanente migração de muitos de seus filhos, Catingueira experimenta a sorte venturosa ou não dos povos sem história do estudo de Wolf (2010), que sempre e em todos os tempos estiveram ligados, em maior ou em menor proporção, a outros grandes centros humanos. Em Catingueira também não é possível ver separação espacial distinta entre crianças, adultos e idosos, todos estão misturados, embora cada qual tenha, mais ou menos, uma noção do lugar que cada faixa geracional ocupa na sociedade em que vivem. Por isso, seria uma infrutífera pretensão imaginar que uma única teoria fosse capaz de olhar como as pessoas lá constroem suas vidas, dentro de suas possibilidades políticas, econômicas, sociais e culturais. Mesmo guiado pelo escopo da Antropologia, especificamente pela Antropologia que não exclui a colaboração das crianças em sua investigação, este estudo foi feito à sombra da palavra teórica interdisciplinar, com seus assuntos organizados de forma interdependente como no desenho das pétalas de uma flor. Como me expliquei acima, este estudo acredita que ninguém suplanta ninguém, que nenhuma teoria deveria objetivar a superação de qualquer teoria que seja. Por isso mesmo, dentro de minhas possibilidades metodológicas, olhando apenas mais uma faceta de Catingueira, faço considerações a partir de algumas incursões e/ou sentadas, ao redor daquele grande círculo ou mesa redonda que imagino ser o campo, e isso é tudo até segunda compreensão. Nos capítulos seguintes afunilo a temática, tratando 47 inicialmente da representação do ECA na parte urbana do município; depois dou prosseguimento observando a garantia dos direitos das crianças nas políticas publicas municipais; a seguir, procuro compreender como o conceito de direito infantil é operacionalizado no cotidiano, analisando-o, especificamente, em um ambiente do futebol amador catingueirense. 48 CAPITULO II AS CRIANÇAS E O ECA: Considerações em torno dos direitos infantis a partir de Catingueira. PARA PRINCIPIAR... A noção de direitos vem se incorporando, desde longa data, ao pensamento antropológico. Como indica Charles Gardou( 2006, p. 54)(“ ...) esta„ ciência social do observado‟ (...)fezdaidentidadeedaalteridadeasuaproblemáticacentral”,eissodesdeseus mais remotos primórdios. Foi, provavelmente, seu contato com o outro – em sua inteireza, totalidade, diferença e irredutibilidade – que a fez pensar em questões tais como justiça, direito, ética e afins. Desse modo, ao lado do parentesco, do sistema político, da organização dos grupos, da etnicidade, do território e de tantos outros assuntos, o tema do direito tem sua relevância intelectual reconhecida por pensadores tais como Marcel Mauss, Max Gluckman por exemplo. No Brasil, o diálogo da Antropologia com o Direito parece ter sido introduzido inicialmente pelos pesquisadores que se interessaram pelos povos indígenas e pelos grupos de matrizes africanas, temários que, por muito tempo, ocuparam a hegemonia preferencial na pesquisa etnográfica nacional. No presente, essa relação da Antropologia com o Direito continua se aprimorando, ora em expansão ora em afunilamento, tanto na direção de sujeitos individuais quanto na de pequenas comunidades (OLIVEIRA, 1998; SILVA, LUZ & HELM, 1994; SALAINI; MELO, 2010). Por isso, não tenho dúvidas de que a ideia de direito integra hoje uma das mais importantes área dos saberes antropológicos brasileiros, e é dentro dela que se encontra a subárea de direitos humanos, considerada por MiriamPillarGrossi(2006),“um campoconsolidado”,naABA –Associação Brasileira de Antropologia. Minha temática, já anunciada, trata dos direitos das crianças. Embora aqui costurada pela Antropologia, para sua melhor compreensão, não posso retira-la da noção geral de direito, nem do campo dos direitos humanos. Porém, não me dou o trabalho de estabelecer as clássicas separações em direitos sociais, coletivos, particulares ou individuais, nem em direitos de primeira, de segunda, terceira, quarta ou quinta geração ou direito das novas gerações como fazem alguns estudiosos da jurisprudência ou da advocacia (BEDIN, 2003; BOBBIO, 2007; BONAVIDES, 2008; CERA, 2012; MORONI, 2011). Meu esforço é no sentido de, em alguma medida, me aproximar cada vez mais do diálogo que a Antropologia vem estabelecendo com o campo dos direitos humanos. 49 Acho que a discussão sobre os direitos das crianças em nosso meio provavelmente tem a idade do Brasil. Contudo, é possível que seus sinais tenham sido melhor destacados a partir da criação da roda dos expostos, instituição que representa uma das primeiras políticas públicas oficiais de garantiasdedireitosparaa“ infânciadesvalida”(MARCÍLIO, 2011) ou para os “enjeitados sociais” (NASCIMENTO, CUNHA & VICENTE, 2008), especialmente por não contarem com “oresguardofamiliar”(ZANIANI&BOARINI,2011). Embora a nação venha discutindo direitos de crianças desde o Brasil Colonial, é preciso que seja reconhecido que o movimento contemporâneo de direitos infantis foi fortemente incentivado pela Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil, sem relutância alguma, ao contrário de países como os Estados Unidos, se fez signatário. Conforme Sento-Sé( 2009, p.03):“ Mais do que um documento de prescrição moral, a convenção se torna uma agenda política abertamente propositiva”. Tanto essa afirmativa é verdadeira que, em momento imediatamente posterior à publicização da Convenção dos Direitos da Criança, o governo brasileiro promulgou o ECA, peça jurídica formalizada a partir de uma admirável e intensa mobilização da sociedade civil nacional, a qual estava retomando os caminhos da democracia, brutalmente cerceados pelos longos anos da ditadura militar. No Brasil hodierno, do ponto de vista jurídico, as crianças situam-se naquela faixa etária que vai de zero aos 12 anos de idade, num intervalo bastante complexo, constituído por uma diversidade de experiências quase impossíveis de serem enquadradas num mesmo rótulo. O principal documento que trata dos direitos das crianças em nosso meio é chamado de ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2006), o que indica que não é uma lei apenas para as crianças, incluindo também os adolescentes, mas isso parece nunca ter sido problemático ao ponto de exigir uma ruptura etária. Uma parte desse documento trata dos direitos:“àVidaeàSaúde(art.7ºao14),àLiberdade,aoRespeitoeàDignidade(art.15ao 18), à Convivência Familiar e Comunitária (art. 19 ao 52), à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer (art. 53 ao 59), à Profissionalização e à ProteçãonoTrabalho(art.60ao69)”.Da forma como o texto está disposto é, sem dúvida, uma poesia belíssima e apaixonante. Devo dizer que, nesse capítulo, todas as vezes que me referir aos direitos das crianças, terei em mente, o ideário expresso nos artigos acima referidos. A outra parte da lei contida no ECA, mais problemática, porque toda ela alumiada pela força punitiva da argumentação jurídica, ultrapassa a reflexão que pretendo realizar nesta dissertação, por isso não será, para efeito didático, considerada aqui. O tema dos direitos das crianças, em suas múltiplas implicações, como os autores tem mostrado (ARAGÃO & NOVO, 2006; CARDARELLO, 1998; 2009; FONSECA, 2006; 50 2011; GONÇALVES & BRITO, 2011; SIERRA, 2002; SANTOS, 2007; SILVA, 2011a; SILVA & PIRES, 2011; ALBERTO, 2002; RIBEIRO, 1998) desponta, ao logo dos últimos 22 anos, como um assunto relevante e em permanente disputa, argumento que também será confirmado pelos resultados obtidos em minha investigação. Neste capítulo me debruçarei sobre algumas questões ligadas aos direitos das crianças no município de Catingueira. Inicio contando como me defrontei com essa questão dentro de um circo popular, em minha entrada em campo; em seguida procuro dar alguma justificação sobre a escolha desta temática para consideração neste capítulo; depois afunilo a questão mostrando como o direito se faz representar no imaginário das pessoas da cidade referida, tendo destaque especial para o Conselho Tutelar e também para o CMDCA – Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A título de conclusão e por derradeiro, acrescento alguns comentários ainda não feitos no corpo do texto, reafirmando também alguns já aludidos. ENTRANDO PELA PORTA DO PICADEIRO: Num campo de pesquisa a introdução de um pesquisador acontece de várias formas e se é possível entrar várias vezes, dependendo das circunstâncias. O que narro abaixo constitui, propriamente, minha segunda sentada ao redor da cidade, como discuto no primeiro capítulo, embora tenha sido no primeiro dia de minha estada, sendo a primeira, no mesmo dia, à beira de um campo de futebol, resultando no material que está reproduzido no último capítulo. Pois bem, no dia em que pus meus pés pela primeira vez em Catingueira havia um circo. No instante em que descia do transporte que me levou de João Pessoa à citada cidade, um carro de som anunciava sua última noite de espetáculo, descrevendo todas as atrações, destacando o casamento do palhaço com a mulher mais feia do mundo, os números do malabares, as dançarinas, além do atrativo preço promocional para a ocasião da despedida. Na maternidade, onde fiquei hospedado os primeiros dias, as pessoas comentavam, de forma dividida, representando toda cidade. Algumas achavam o preço caro e diziam que o espetáculo não valia nem metade da soma cobrada. Outras diziam que não iam lá, que era uma porcaria, perda de tempo e coisas equivalentes. Mas havia quem dissesse que não perderia por nada, que valia ao menos para rir um pouco. O preço anunciado era de R$ 2,00 – dois reais. E um evento artístico daquela natureza, ao que me pareceu, não costumava acontecer com frequência na cidade. O Circo Kaoma da Bahia era o entretenimento alegremente propagandeado pelo carro de som e também pelo comentário das pessoas. Embora estivesse repleto de artistas bem 51 jovens, alguns adolescentes e dois deles ainda crianças, em fase de aprendizado, era um desses circos bem velhinhos, caindo aos pedaços, daqueles que fazem seus donos morrerem de medo de uma tempestade repentina. De fato, a sensação que me dava era a de que o circo Kaoma da Bahia corria o risco de despencar; sua lona tinha buracos bem grandinhos, pelos quais o céu dava para se ver. Sua estrutura era de pouca segurança, pondo inclusive em risco a integridade física do público pagante. Sua arquibancada, armada com tábuas, cordas e ferros, não estava, isso a olhos vistos, de forma alguma, preparada pra receber a quantidade de gente que teve de suportar durante a última apresentação. A bem julgar, possivelmente, se tivesse sido submetido a critérios de segurança pública, dificilmente teria tido alvará de funcionamento. À noite, já dentro dele, lembro-me de ter estado a pensar que se acontecesse um vendaval ou apenas uma chuva mais forte o dono do circo teria enormes prejuízos, talvez até com impedimento de veicular o espetáculo para a gigantesca multidão que se aglomerava tanto na fila quanto em seu interior, enchendo as arquibancadas e todos os espaços da grade que servia de margem ao palco. Percebendo que a procura havia excedido as expectativas da última noite, o animador do circo anunciou cadeiras um pouco mais caras, a R$ 5,00 – cinco reais, para quem quisesse ficar mais perto do palco. Essas cadeiras foram colocadas numa arrumação improvisada. Foi anunciado que quem já tivesse pago para ficar na arquibancada, se quisesse, poderia ir à bilheteria para complementar o ingresso, passando a ter direitos às cadeiras de plástico perto dos artistas. Dos que estavam ao meu lado, ninguém parecia querer se atrever a descer dos poleiros para pagar mais caro. Havia muita gente, quase uma pequena multidão. Mães com crianças ao colo, moças e rapazes, senhores e senhoras de mais idade, muita gente estava lá. Uma pessoa da cidade chegou mesmo a estimar que havia tanta gente quanto na procissão de São Sebastião, que é um dos maiores eventos da cidade. Deve ter exagerado. Porém, mesmo que seja exagerado, dava a sensação de que metade de Catingueira estava lá reunida. As crianças, estas sim, estavam, se não todas, com certeza muitíssimo mais da metade. Elas estavam com sua curiosidade festiva, naquele tipo de alegria que comumente vemos em crianças, que com tudo ficam satisfeitas. Muitas delas haviam assistido às apresentações de vários dias. Os gêmeos, Cosme e Damião 11a, que me acompanharam em todo o espetáculo, e que mais tarde se tornaram muito próximos a mim, sabiam os textos de cor e salteados, indicando-me as cenas que viriam na sequência do espetáculo, como espectadores que haviam testemunhado muitas vezesamesmaapresentação.Elessempremecochichavam“essaéboa”,“essaéengraçada”, “preste atenção nessa”. Os gêmeos me davam essas e outras dicas com um orgulho 52 impressionante, numa atitude tão generosa, com uma gentileza e cumplicidade tão grandes que eu não saberia o que teria feito se eles não estivessem por perto. Aliás, eles me fizeram tirar proveitos daquele espetáculo questionável, esteticamente desprovido de qualquer beleza, que em tantos momentos me havia enfastiado. Pelo que pude entender a partir dos gêmeos, o espetáculo tinha uma estrutura comum, mudando apenas um ou outro número cênico. Naquela noite, a novidade seria o casamento do palhaço com a mulher mais feia do mundo. Algumas crianças chegavam com os pais, mas um número expressivamente maior não estava acompanhada de adulto algum. Embora Patrícia Santos (2011), partindo de sua observação na mesma cidade, tenha dito que as crianças são sempre vistas pela cidade, o que eu mesmo pude testemunhar todos os dias, durante o dia todo, depois desse dia, o dia do encerramento do circo, nunca mais vi tantas crianças juntas num mesmo lugar, nem na praça, nem na quadra de esporte quebrada, nem na rua, nem na igreja nem na piscina nem em lugar nenhum. Na noite da ultima apresentação, anunciada para as 20h, enquanto me encaminhava para o Circo, um garoto, Danilo, 11a, veio me pedir R$ 01 (um real) para poder assistir ao espetáculo. Fiquei inicialmente muito constrangido, por ser contrário a dar dinheiro à criança, com todos esses argumentos que um adulto escolado tem, especialmente levando em conta a advertênciadeLuizGonzaga:“Seudoutor,umaesmolaparaohomemqueésão,oulhemata devergonhaouviciaocidadão”.NacurtaconversaquetivecomDanilo,este medisseque morava no alto, que era criado por seus avós e que estava vindo com seu primo, Bruno, 10a. Eu disse que pagaria a entrada dele, pensando transformar uma esmola em uma doação, e ele, de matreiro, correu até seu primo e disse-lhe que eu ajudaria a ambos. Não havia sido esse o combinado, fiquei um pouco aborrecido internamente, mas bom, deixei-me estar. Na fila para a compra dos ingressos apareceu um outro garoto chamado Damião, 11a, um dos gêmeos, sem parente algum por perto. Não me pediu dinheiro, não me indicou querer que eu pagasse sua entrada, muito independente e altivo e esse foi seu comportamento usual, tornando-se um pouco mais afetuoso apenas nos últimos dias de minha estada na cidade. Pouco tempo depois e antes de chegar à bilheteria surgiu seu irmão, o Cosme, 11a. Este último muito desinibido, conversador e gentil, um garoto delicado e afável, comportamento que se conservou também sem nenhuma alteração do começo ao fim de nosso convívio em Catingueira. Aliás, como eles eram muito parecidos, esse era o único modo de saber com quem eu estava falando. Era sempre o Cosme que vinha falar comigo, quem me convidava, quem me oferecia suas coisas. Cosme também não me pediu dinheiro e nem sugeriu que eu lhe comprasse a entrada, apenas ficou perto. Eu disse-lhes que tinha R$ 10,00 reais e que iria comprar pra nós. E assim 53 procedi, porque os dois não relutaram. Logo na entrada os dois matreiros, Bruno e Danilo, entraram em disparada e me deixaram só. E aquela foi a ultima vez que os vi. Para minha surpresa, os dois gêmeos não me largaram mais, ficando todo o espetáculo ao meu lado, me dando aí a sensação de pai ou familiar postiço. Mais tarde quando sua mãe chegou eles fizeram questão de que eu fosse conhecê-la, me apresentaram seu irmão mais novo e me apontaram, à distância, seu irmão mais velho, me disseram ter também uma irmã que já estava noiva, mas que tinha ficado em casa. O pai desses gêmeos havia sido assassinado por algum motivo fútil e até aquele momento o criminoso não havia sido julgado, nem preso, como disse-me sua mãe. No intervalo entre uma cena e outra, o palhaço fez uma série de brincadeiras envolvendo crianças. Prometeu que daria um ingresso às que quisessem participar, desde que elas ganhassem na pontuação final. Foi feita uma brincadeira em que a cada instante o animador ia retirando uma cadeira até que ficasse apenas a última criança sentada. Depois fez outro jogo no qual amarrava um pano nos olhos das crianças, vendando-os, em seguida rodava-as bem muito, depois de fazê-las ficar tontas, indicava que elas deveriam correr de um lado para outro até encontrar o lugar marcado pelo palhaço. No momento em que as crianças ficavam zonzas, de tanto serem rodadas pelo palhaço e por seus ajudantes, e caiam no chão, os ajudantes do palhaço vinham e amarraram suas camisas, de modo que quando o comando era dado para que elas fossem para o lugar indicado pelo palhaço, a maioria não conseguia desamarrar-se e todos acabavam caindo uns por cima dos outros, provocando a diversão geral da plateia. Dessa última brincadeira participou também um garoto de aproximadamente 12a, com claros sinais de deficiência intelectual. Este ficou tão irritado com o palhaço que chegou mesmo a partir para cima dele. Os gêmeos riam a plenos pulmões, o mesmo acontecendo com os adultos e com as crianças que estavam nas cadeiras e nas arquibancadas. Como estranho à vida e aos costumes da cidade, eu estava muito aborrecido, talvez indignado em meu silêncio. Para mim, numa primeira análise, aquele espetáculo com tantos elementos impróprios deveria ter sido proibido. Onde estavam o Conselho Tutelar e o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade? Em minha avaliação inicial, ainda com o sangue quente, como anotei em meu diário de campo, o espetáculo não sofreu o menor controle social. Era recheado por toda sorte de palavrões, não se importando com os gestos que iam dos obscenos aos pornográficos sem cerimônia alguma. Outro dado real era que o circo representava mesmo perigo para a integridade física de todos os presentes, especialmente para as crianças. Como se isso não bastasse, nas brincadeiras do palhaço as crianças eram expostas ao ridículo, além de desrespeitadas em seu direito de proteção social, 54 em minha avaliação. De fato, todas as crianças que participaram da brincadeira foram ludibriadas, porque não receberam entrada gratuita, uma vez que aquela era a última noite de apresentação. Depois pensando, e mesmo ao longo de minha estada em Catingueira, mudei várias vezes minha opinião sobre os fatos vistos, vividos e ouvidos, como mostro, em relação aos palavrões nas relações entre adultos e crianças no último capítulo desta dissertação. Mas mudei muito mais, porque a partir dos eventos do vivido cotidiano, fui me dando conta de que o direito é como um esqueleto que vai tomando carne paulatinamente na vivência das pessoas, é ideia que vai se construindo e se conquistando ao longo de toda vida social. Como digo na introdução deste trabalho, o direito, antes mesmo de ser obedecido e observado em sua formalidade legal, é discussão, e cada comunidade vai se apropriando dele dentro de sua medida cultural e de suas condições materiais concretas. Penso que, em grande medida, o acontecimento dessa segunda sentada em campo acima descrita serviu-me de mote, de pergunta geradora, na direção daquilo que eu tinha ido buscar na cidade: direitos de crianças. Ele me atiçou ainda mais na direção das perguntas que estavam em minha mochila: onde estão os responsáveis pelos direitos das crianças? Como esses direitos são representados? Como foi feita a penetração do ECA nesta comunidade? Pra quem geralmente ele opera? Que influência ele tem na vida das pessoas, na formulação das políticas? Mas esse fato também me colocou a seguinte pergunta: que criança estou considerando ou deveria aqui considerar, já que o ECA deveria ser e é para todas as crianças? JUSTIFICANDO A OLHADA PARA OS DIREITOS DE CRIANÇAS: Lembro-me especialmente de uma ocasião em Catingueira em que o proprietário de um mercadinho, que já me havia visto passar por suas portas várias vezes, perguntou-me o que eu estava fazendo na cidade. Disse-lhe, muito economicamente, que estava fazendo uma pesquisa. E ele, não contendo a curiosidade, disse-me:“ Que mal pergunte, sobre o quê?”. Quando lhe fiz saber que se tratava de direitos de crianças, ele acrescentou:“ Tema muito importante,agentetemtantosdireitosenemsabe”. Provavelmente deve ter havido um tempo no Brasil em que os debates em torno dos direitos humanos eram circunscritos a espaços especializados, aos homens e mulheres„ de cultura‟,aosacadêmicos.Apesar de que para algumas camadas populacionais esse ainda é um tema distante e mesmo uma abstração inalcançável, hoje o tema do direito é correntemente vivido e discutido no dia-a-dia antes, durante e mesmo depois de se tornar palavra institucionalizada nalguma lei. Para Claudia Fonseca( 2011, p. 9):(“ ...) o sistema legal faz 55 mais do que“ solucionar conflitos. Cria tensões, redefine relações e molda novas subjetividades”. Penso que é na existência diária que o sistema legal vai se construindo, desconstruindo, se estabelecendo, ou como dizem alguns juízes, acompanhando o ritmo da vida. O direito das crianças parece ter sido em nossa história um tema apaixonante desde sempre. A sua discussão, nacionalmente moderna, desde que surgiu, em algumas de suas várias formulações, primeiro em 1927, depois em 1979 e na versão mais recente em 1990, seguida por seus inumeráveis acréscimos, sempre pautou-se pela querela ideológica. Rosilene Alvim (1994; 1995), estudando a questão da inserção laboral das crianças, com base no primeiro documento brasileiro dos direitos das crianças, o Código de Menores, destaca os primórdios de uma longa história de conflito nacional, especialmente quando o assunto se volta para o trabalho dos„ menores‟. A citada autora coloca, de um lado, a ideologia dos industriais, que requeria os braços dos menores, indicando que sem eles a indústria poderia fenecer. Além disso, os homens do capital alegavam que o trabalho infantil faria um bem enorme às crianças e aos seus progenitores, dando renda extra às família empobrecidas ao mesmo tempo em que se propunha a livrar„ os menores‟ de um possível ou certo futuro marginal. De qualquer forma, para este grupo(“ ...) a fábrica seria a escola dos menores e crianças da classe trabalhadora, que as livraria da delinquência e do crime, ao mesmo tempo emqueajudariaaeconomiafamiliar”(ALVIM,1994,p.129).Dooutrolado,estavaojuizado de menores, numa defesa intransigente das crianças, visando livrá-las do trabalho penoso. “ParaojuizdemenoresMellodeMattosocumprimentodoCódigopermitiasalvara“raça”, os menores e futuros adultos, mesmo que isto custasse a desorganização da industria” (ALVIM, 1995, p. 162). Salvar a raça, que ideia! Ambos os posicionamentos acima trazidos por Alvim (1994; 1995) não parecem estranhos a quem vem pensando a situação das crianças atualmente no Brasil. Na verdade, os argumentos ao redor do trabalho infantil, enfatizando o que ele tem de bom e de ruim para as crianças, vem sendo reproduzido por gente simples e por gente de letra, pouco se diferenciando das discussões havidas no passado. No intervalo que separa o primeiro código do segundo até chegar à formulação do ECA muitos areópagos foram erigidos, dividindo os contendores em vários lados. Ângela Pinheiro (2004) ao estudar documentos oriundos da arena constituinte de 1988 revela que esse tema não estava no ideário dos legisladores, só entrando em sua agenda por conta de pressões populares. No bojo daquelas discussões Ângela Pinheiro( 2004, p. 345) identificou(“ ...) quatro representações sociais mais recorrentes sobre a criança e o adolescente: objeto de proteção social; objeto de controle e disciplinamento; objeto de repressão social e sujeito de 56 direitos”.Emboraaderradeiraimagem tenha sido melhor alardeada ao longo das duas últimas décadas no Brasil, não se pode negar que as outras construções também continuam atuantes. Mais tarde, em direção aparentada, tentando explicar as várias correntes presentes na feitura do ECA, Lorenzi (2007) enxerga e classifica ao menos dois grupos se digladiando, os quais ela os nomeou de estatutistas e menoristas. Mesmo que Lorenzi (2007), por questões didáticas, carimbe esses dois grupos em papeletas distintas, isso não quer dizer que em vários momentos menoristas e estatutistas não tenham ocupado as mesmas tribunas, as mesmas defesas e até a redação dos mesmos textos. Também não significa que sejam apenas dois blocos assépticos, construídos sem ruídos internos. De minha parte, penso que no interior de cada bloco citado pela referida autora existem muitos subgrupos. No entanto, se é preciso hoje estabelecer uma distinção, creio que o que melhor caracteriza os estatutistas é o esforço pela aceitação da agência infantil, dentro da variedade existencial de todas as crianças do país, aproximando-se do refletido pelos novos estudos sociais da infância (CORSARO, 2011; PIRES, 2011; RIZZINI, 2011; SARMENTO, 2011). Já os menoristas parecem negar a capacidade de agência infantil, dedicando-se muito mais a um modelo de tutela que nega toda forma de autonomia às crianças, enfatizando com maior afinco o controle das crianças mais empobrecidas, o que tem provocado, constantemente, insurreições da parte de alguns estatutistas. Aliás, parece que na compreensão dos menoristas, já que o ECA deveria existir, ele necessitaria ser apenas uma lei para coibir crianças pobres, menores infratores, os chamados “trombadinhas” e similares. Para o entendimento menorista, as crianças em situações mais abastardas, certamente, não precisariam de uma lei que as salvaguardassem, uma vez que eles estavam preocupados com aquelas crianças que se encontravam em situação irregular. Estavam irregulares as crianças em situação de(“ ...) privação de condições essenciais à subsistência, saúde e instrução (...); por ser vitima de maus-tratos; por perigo moral (...); por privação de representação legal, por desvio de conduta ou autoria de infração penal” (FALEIROS,2011,p.70).Comumenquadrebemdiferente,(“...)aelaboração do ECA esteve baseada na consideração de que não são as crianças ou os adolescentes que se encontram em "situação irregular", mas a sociedade, o Estado ou a família que os colocam "em situação de risco”(RIBEIRO,1998,p.290). Os estatutistas apontam para um pensamento mais libertador e inclusivo, entendendo as crianças como frutos das circunstâncias políticas nacionais. Seu pensamento é proveniente dos movimentos sociais, das ideias do grande educador nordestino, Paulo Freire, dos Movimentos Eclesiais de Base, da Teologia da Libertação e de forças aparentadas. Este 57 pensamento também é proveniente da rica experiência do movimento de meninos e meninas de rua (OLIVEIRA E SILVA, 2005) e da pastoral do menor (FALEIROS, 2011), que se tornaram muito atuantes a partir dos anos 1980 em diante. Os estatutistas, em suas proposições, estavam em sintonia com as reflexões internacionais, ligadas aos direitos das crianças e com o desejo de construção de novas infâncias. Está claro que eles ganharam força e visibilidade com a Constituinte em 1988. Na força dos embates, o ECA acabou se tornando uma lei para as crianças de todo o território nacional, não importando se são negras, rurais, brancas, urbanas, índias, pobres, ciganas ou ricas. Ao se responsabilizar por todas as crianças e ao retirar as mais empobrecidas da situação irregular do Código de Menores, o ECA fez, de fato, alguma tentativa de superação ideológica, dando um grande passo no reconhecimento do„ melhor interesse das crianças‟.Foi assim que a referida legislação, em suas negociações, conseguiu colocar todas as crianças brasileiras sob o paradigma da proteção integral (NOGUEIRA NETO, 2005; CRUZ e GUARESCHI, 2008). A nação deve proteger todas as crianças, todas, entendendo-as não apenas como prioridade, mas como prioridade absoluta. Desse jeito, ao menos no papel, as crianças acabaram se tornando o maior patrimônio e bem nacional. O ECA, enquanto documento, indica que o foco não deve ser mantido apenas naquelas crianças que estão envolvidas em conflitos judiciais, mas em todas as crianças do país. Além de tomar a criança como prioridade absoluta, como elemento de proteção nacional, a grande novidade trazida pelo ECA foi que( “ ...) a perspectiva de promoção integral da infância toma como ponto de partida a constituição da criança como sujeito de direitos”(SANTOS&CHAVES,2006,p.86). O Brasil, de certo, não considera o ECA uma lei acabada. Por isso, ardorosa e continuamente, os temas deste instrumento tem se renovado no debate nacional, merecendo aqui um destaque especial para a lei de adoção de 2009, que introduziu uma série considerável de novos elementos no estatuto. Além disso, mais de uma centena de projetos de lei tramitam no congresso nacional com o objetivo de modificar o ECA. Vários estatutistas e muitos menoristas continuam se engalfinhando, cada qual defendendo suas formas de controles, aprimorando suas maneiras burocráticas sobre as crianças. Dentre os mais recentes confrontos que esses grupos têm travado estão o trabalho infantil, a menoridade penal, a lei da palmada, a adoção, por exemplo, temas que vão ocupar por muito tempo o areópago nacional. Portanto, é uma lei em permanente ebulição intelectual. É uma lei que, de certa forma, continua expondo as ideologias nacionais a respeito da compreensão dos direitos das crianças. Certamente, esses debates são muito importantes, porque eles têm oportunizado situações 58 várias para que o ECA, ao longo desses últimos 22 anos continue na mídia, ajudando, possivelmente, as crianças a se apossarem dele. Ainda seguindo à observação das controvérsias que envolvem o tema dos direitos da infância, Cardarelo (2009) mostra como os juízes operadores do ECA entraram em conflito na questão das adoções, especialmente as internacionais; de um lado estão os nacionalistas e do outro os salvacionistas, estes defendendo a adoção internacional como forma de salvar as crianças do empobrecimento, da miséria, da futura marginalidade e da morte e aqueles querendo a permanência das crianças brasileiras em território nacional, implicando o Estado e a sociedade em seu bem estar, isso somente para dar alguns pequenos exemplos. É claro que a autora está sobremaneira preocupada com a ilegalidade generalizada e com a indústria altamente lucrativa que, em algum momento, se tornou a adoção internacional. Talvez, na história do direito contemporâneo, nenhum outro assunto tenha angariado tantos desafetos públicos como a ideia de direitos de crianças, coisa que o Estatuto da Juventude ou o do Estatuto do Idoso, por exemplo, não vêm nem de longe conseguindo. As pessoas posicionam-se sobre direitos de crianças sem nenhum remorso, sem nenhum pudor, às vezes sem a menor formatação legal, confirmando o que disse acima: todo mundo se sente autorizados a emitir seu parecer, e isso pude constatar fartamente tanto no exemplo de Catingueira quanto no de outros lugares do Nordeste do Brasil, por onde tenho atuado. Dos direitos das crianças falam tanto aqueles que se debruçaram sobre essa temática quanto aqueles que apenas ouviram falar dela, numa posição nem sempre favorável, nem sempre cômoda. Para o grupo que toma a peito a defesa do ECA, diz Cláudia Fonseca (2009) que o referidoinstrumentocausouuma“enormeadmiração”,levando-o a crer que tudo que vinha dele era bom. Vale aqui lembrar que em seu surgimento, por sua sintonia com as normas internacionaisdedireitoshumanos,dizPatriceSchuch(2010,p76)(“...)oECAfoifestejado como uma lei democrática e "moderna" (...) não apenas como um símbolo de democracia em si, mas também como um veículoparaa"modernização"dasociedadebrasileira”.Noentanto, como afirma Fonseca( 2009, p. 90):(“ ...), implementar( ou até interpretar)os princípios do ECAnãoénadaEvidente”.Enãoémesmo.Essalegislação,talvezpornãoserquemparecia ou queria ser, acabou dividindo em várias direções a opinião da população nacional. De alguns lados, ela vem sendo vista como um avanço na garantia dos direitos sociais das crianças, na valorização de sua existência, no comprometimento do Estado em seu favor. Noutras direções, essa lei é percebida como uma ingerência, por vezes descabida, no ambiente doméstico, tolhendo a autonomia dos pais, principalmente. E, na mais ácida das críticas, o 59 ECA acaba sendo interpretado por parte da população como instrumento de proteção de pequenosfuturosmarginais(SILVA,2011),oucomoentendeuPassetti(1996,p.147)(“...)a mais recente ilusão”. Talvez uma das críticas mais equilibradas seja a de Fátima Alberto (2002, p.111):“ O ECA é, sem dúvida, um avanço na legislação brasileira, em termos de defesa da criança e adolescente, mas, infelizmente, ele é pouco operante, no que tange ao cumprimentoàLei”. Devo destacar que muitos pensadores, alguns citados nesta dissertação, reconhecem que o país já criou instituições responsáveis pela garantia desses direitos, tais como Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes – CMDCA e o próprio Conselho Tutelar. Entretanto, há a critica que recai frequentemente na inoperância dos Conselhos de Direitos como um todo e há também a acusação de que o Conselho Tutelar não sabe muito bem de que lado ficar, se do lado das crianças, propondo para elas políticas públicas (SCHEINVAR & NASCIMENTO, 2007) ou se abandonando-as à própria sorte. Alguns desses argumentos também foram observados fartamente na cidade que serviu de base para a coleta de informações que basearão as discussões deste artigo. Embora frequentemente em debate, ao longo desses últimos 22 anos, a noção de direitos de crianças e os princípios legais que estabeleceram seus fundamentas, através do ECA, ainda aparecem como abstrações pouco assimiladas ao ideário nacional. Patrice Schuch (2010) analisando as origens do ECA no Brasil a partir do Rio Grande do Sul reconhece que a retórica que o acompanhava dava-lhe a pretensão de instrumento civilizatório. Dadas as dificuldades práticas de sua implantação, muitos de seus comentadores acabaram apenas reconhecendo-o como uma lei moderna importada para uma cultura tradicional. Na mesma direção, e num argumento não menos considerável, a partir do Rio de Janeiro Rizzini, Thapliyal e Pereira( 2007, p173) afirmaram que(“ ...) as sociedades não estão totalmente confortáveis com a ideia de que as crianças sejam sujeitos de direito”. E acrescento mais, especialmente, se estas são crianças empobrecidas. Em Catingueira, da mesma forma como ocorre em boa parte dos Estados da federação, isso a literatura nacional vem mostrando, nem sempre as ideias do ECA são compreendidas por adultos e por crianças da mesma forma. Está claro que o tema dos direitos infantis, mesmo que de modo assistemático, tem sido lá discutido, como de resto, em todo território nacional. Mas a referida cidade tem me ensinado que compartilhar informações coletivas, não significa reproduzi-las socialmente de forma pacífica. Aliás, como já foi mostrado (SILVA & PIRES, 2011a), em muitos casos, da forma como as ideias em torno do ECA são veiculadas, acabam mesmo criando uma oposição entre adultos e crianças, aprofundando ainda mais o 60 fosso do poder geracional. Nessa direção, o Conselho Tutelar é um exemplo clássico, sendo, emalgunsmomentos,“vistocomoinimigodascrianças”naopiniãodasprópriascrianças. O DIREITO INFANTIL E SUA REPRESENTAÇÃO EM CATINGUEIRA: É preciso considerar que as crianças que nasceram, no Brasil, após 1990, ou seja depois do ECA, não serão jamais comparadas às crianças que nasceram em períodos anteriores da história nacional. Nos tópicos abaixo, aprofundando a relação das crianças com seus direitos numa comunidade adulta, reflito sobre o imaginário de parte da população catingueirense mais demoradamente sobre esta questão. Parto do pressuposto de que o Conselho Tutelar é um importante órgão de garantias dos direitos das crianças em qualquer município deste país e não poderia ser diferente em Catingueira. Aliás, como reza o artigo 131 do ECA:“ O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não-jusrisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”( BRASIL, 2006). Observando como as pessoas veem e interpretam o Conselho Tutelar em seu fazer cotidiano acredito ser possível destacar elementos de sua representação social, especialmente junto à população urbana. Ao mesmo tempo, à medida em que for demorando meu olhar ao redor do Conselho espero aprimorar minha a compreensão sobre o que se entende por de direitos infantis na pequena Catingueira paraibana. Tenho em mente que“ Uma representação é algo presente no lugar de algo. Representar é corresponderaalgumacoisaepermitirsuaevocação,mesmoemsuaausência” (KISHIMOTO, 1994, p. 108-109). O Conselho Tutelar em Catingueira não é ainda uma instituição com uma tradição histórica e popular semelhante àquela desfrutada Igreja Matriz de São Sebastião, por exemplo. Mas ele já dispõe de alguma importante tarefa social, sendo conhecido em boa parte do município, podendo, por isso, ser invocado pelo imaginário da população local quando o assunto se refere aos direitos infantis. As falas que seguem abaixo foram todas coletadas em prosas informais, entrevistas com adultos e crianças da cidade, campo de minha investigação antropológica. Foi-me dado conversar especialmente com ex-conselheiros de pelo menos três gestões municipais do Conselho Tutelar. Foram eles, juntamente com as crianças, que me indicaram, de antemão, que uma representação, estabelecida por uma imagem ou por uma ideia, embora compartilhada por um universo social, por uma coletividade, nem sempre é reproduzida pacificamente. Quando atento para aquilo que os adultos comunicam sobre o Conselho, comparando ao que dizem as crianças sobre o mesmo órgão, vejo que muitos elementos importantes precisam ser destacados. Sei bem que as pessoas, na condição de membros de 61 uma comunidade pensante, constroem suas representações em práticas discursivas, podendo amplia-las, modifica-las ou mesmo descartá-lasposteriormente.Pois,(“...)numacomunidade pensante, os indivíduos não são apenas processadores de informações, nem meros “portadores”deideologiasoucrençascoletivas,maspensadoresativos”(SÁ,2004,p.28).Por isso, se não me enganei completamente, é possível que o que estou dizendo sobre os direitos infantis a partir de Catingueira não venha a ter longo tempo de validade. A primeira e todas as demais olhadas para a representação dos direitos infantis em Catingueira apontam, automaticamente, para muitas facetas, muitos entrecruzamentos e muitas inquietações. Por isso, escrever esse capítulo não me foi fácil, talvez o mais difícil em seu processo de montagem, justamente porque mexe com o principal das representações que sinalizam o coração desta dissertação. Sobre o processo de escolha dos conselheiros. Como disse anteriormente, havia planejado seguir de perto os passos do Conselho Tutelar. Como estava o dito órgão em período vacante, não me foi possível investir nessa estratégia. Mas me foi, por outro lado, oportuno acompanhar, por exemplo, o processo de campanha para a eleição dos novos conselheiros em boa parte de sua movimentação discursiva. O Conselho de Catingueira é composto por 05 candidatos, sendo um deles, o mais votado pela população, se não houver impedimentos significativos, o presidente escolhido. Para o mandato que se iniciou em fins de março de 2012 estavam concorrendo vários candidatos, 11 no total, o que para alguns era um número bastante reduzido, já tendo havido eleições mais disputadas, com 16 e 19 pleiteantes em situações anteriores. Alguns dos candidatos eram ainda bem aceitos pela cidade, mesmo não desfrutando nenhuma forma unanimidade; outros estavam, abertamente, colando a sua imagem pessoal à de algum político influente no município, desses era dito que ficavam devendo favores, tendo desde já a obrigação de apoiar seu apadrinhador num pleito posterior; alguns mais confiantes em sua história de vida decidiram fazer campanhas autônomas, não temendo as muitas críticas e observações comunitárias. Como se trata de uma comunidade onde todos são bastante conhecidos, as conversas eram, às vezes, de arrepiar o desavisado. O pleito também foi marcado por críticas bem sérias que iam desde a inexperiência e despreparo de alguns candidatos, até a total ausência de critérios (morais) para que uma candidatura fosse proposta. Ao mesmo tempo havia também alguma animação pela novidade da entrada inesperada de alguns candidatos no páreo. Apenas 62 duas pessoas daquela fila de candidatos já haviam sido conselheiras, e uma candidata estava vindo da mais recente temporada, esta entre críticas e elogios. Como era de se esperar, as opiniões estavam totalmente divididas. O material de divulgação era bem simples, sem nenhuma sofisticação, na maioria fotocopiado às expensas dos próprios candidatos. Ao menos uma das candidatas, dentro de suas condições financeiras, fez alguns cartõezinhos com sua foto e suas ideias para distribuir entre os eleitores. Numa ocasião, um grupinho de crianças me apontou alguns cartazes colados nos postes da cidade feitos em papel tamanho A4. No geral, a campanha foi feita no porta-a-porta, no corpo-a-corpo, cada qual pedindo votos aos seus amigos. Alguns eleitores diziam:“podedeixar”,“comcerteza”,“podecontarcomigo”,masquandoocandidatovirava as costas, muitos diziam que não iriam votar, e os motivos eram variados. Ouvi apenas um dizer que já estava comprometido com outro candidato. Mas no geral e na frente dos pleiteantes, todos os eleitores eram gentis, camaradas e bem educados. Não presenciei nenhum bate-boca durante o tempo em que observei a campanha. Em Catingueira, a partir do segundo mandato para Conselheiro foram postas muitas exigências, dentre as quais: experiência de trabalho com crianças, idoneidade moral, folha corrida da polícia, 21 anos de idade, ensino médio completo, comprovante de residência. No pleito atual, praticamente, todas essas exigências foram abolidas. Houve que reclamasse, mas o presidente do CMDCA alegou que se fossem estipulados critérios mais rígidos talvez nem houvesse candidatos em número suficiente para preencher as vagas. “Temgentequemalsabe assinar o nome; quero ver como é que aquele vai fazer um relatório”, disse-me uma exconselheira apontando para um pleiteante. Acho que assinar o nome ele deveria saber, fazer um relatório, ter lido e entendido o ECA, isso sim talvez fosse até mais exigente. Numa ocasião perguntei ao Josildo, 9a, se ele iria votar em algum conselheiro. Ele virou-seespantadoemeperguntou:“Ecriança nasuacidade vota?”Depoisque consertei a pergunta,tentandojustificaraminhagarfe,eleacrescentou:“Éporquecriançanãovota,mas se votasse eu não votava em nenhum desses porras, eles não vão fazer nada”. Por que o conselho e os conselheiros são vistos tão negativamente? Por que são acolhidos por algumas crianças e por outras não? Quais são as crianças que se beneficiam de sua existência? O processo de escolha dos conselheiros parecia não ter muita diferença dos processos políticos e eleitorais da cidade, a não ser pela proporção, extensão e volume de dinheiro. Dizse dos conselheiros em campanha quase que as mesmas coisas que são aplicadas aos políticos na cidade. Ouvi uma variedade considerável de ataques desferidos pela população, todos eles pelas costas dos candidatos. Eram suspeitas levantadas em várias direções: coisas da vida 63 privada, capacidade intelectual, conduta moral duvidosa ou preocupante, despreparo humano para a causa em questão, status conjugal e até sobre as preferências sexuais. Saltou-me aos olhos, não ter escutado nenhuma acusação de ladroagem, corrupção ou coisas desse tipo, talvez porque eles não lidam ou não trabalharão, diretamente, com dinheiro público. Mas o fato de o conselheiro dispor de algum poder incompreendido não passa em silêncio. Talvez sirva neste momento a reflexão de Rizzini, Barker e Cassaniga (1999, p. 3) quando dizem que:(“...)existeminteresses,profundamenteenraizadosnasociedade,contráriosàsnoçõesde igualdade, direitos, cidadaniaejustiçasocial”,contrariedadesqueatingem também as coisas que envolvem crianças. Sobre o Conselho Tutelar: Nesse tópico minha análise volta-se para o olhar de algumas pessoas da população na direção do Conselho Tutelar. Analisando de fora, a imagem que o Conselho deixa para um número significativo de pessoas em Catingueira é muito pouco alvissareira. Fico me perguntando quanto dessa representação se deve ao fato da pesquisa ter sido feita no tempo da campanha para conselheiros. Se esta observação tivesse sido realizada em outra época o resultado seria diferente? Em que medida e extensão? Apesar de haver também quem desfira contra seus membros palavras bastante ácidas, devo lembrar que há, contudo, um grupo de pessoas que pensa o Conselho com certa compaixão. Das conversas que tive com alguns conselheiros fui informado de que o Conselho de Catingueira estava indo para a quarta gestão, tendo sido a primeira a mais difícil de todas, não tendo tido nenhum apoio da governança municipal em suas origens. Os conselheiros mais antigos com os quais dialoguei disseram-me que o primeiro Conselho foi instituído por voto popular em 2003, em 2012 já contando com 09 anos de existência, entrando para sua quarta gestão. Mas essa é uma informação controvertida. Mesmo que não seja de todo relevante, há quem diga, na cidade, que as duas primeiras gestões foram de apenas dois anos, tendo sido de três somente a partir da terceira eleição. Assim sendo, ou o conselho teve mais de três gestões ou tem menos anos do que disseram. De qualquer forma, é interessante lembrar que o Conselho Tutelar de Catingueira, tendo sua primeira gestão instalada apenas em 2003, em alguma medida, já nasceu com seu relógico atrasado em relação à legislação das crianças, especialmente se considerarmos que o ECA é de 1990. Fico imaginando quais deveriam ter sido os importantes motivos para que o guardião dos direitos infantis precisasse despender mais de uma década pelo caminho antes chegar a Catingueira. Parece que a penetração do ECA nos mais longínquos rincões do Estado 64 vem se dando num ritmo e numa velocidade bem lentificados. E aqui é também importante perguntar o que estar por detrás da política da criança. Outro fato importante é que o primeiro Conselho Tutelar de Catingueira nasceu sem ter onde ficar. Penso que essa notícia comunica por si só, não carecendo de nenhum comentário adicional. Seus membros montavam plantões na praça principal, por detrás da Igreja Matriz, onde hoje se encontra a gigante imagem de São Sebastião. Segundo me informou um membro daquele primeiro grupo, a prefeitura não lhes tinha providenciado nenhuma infra-estrutura. Foi somente a partir de algum momento da gestão, coisa que os entrevistados não sabiam precisar, que o prefeito resolveu lhes dar apoio. Na avaliação dos entrevistados, essa mudança repentina de comportamento deveu-se a exigências externas. Segundo os conselheiros, o prefeito descobriu que sem a existência real do Conselheiro Tutelar e sem o CMDCA o município poderia ficar impossibilitado de pleitear e de conquistar alguns recursos e programas federais para o município. Penso, antecipando aquilo que critico no capítulo seguinte, que não foram as crianças, objetiva e racionalmente, que obrigaram a municipalidade a se decidir em favor delas, nem tão pouco devem ter sido elas, diretamente, que determinaram a organização do primeiro Conselho Tutelar, embora tenha, certamente, sido a partir delas. Conforme Damasceno e Góis( 2010, p. 265):“ A estrutura de gestão da política relativa aos direitos de crianças e adolescentes, delineada pelo ECA, está fundada em dois princípios: a descentralização político-administrativa e a participação da população por meio de suas organizações representativas”. Aqui é preciso destacar que o governo de Catingueira se submeteu a um querer externo em sua tomada de posição em favor infância. Além disso, o prefeito daquela gestão deixou os funcionários do Conselho Tutelar, eles em alguns momentos se autodenominam de funcionários, nove meses sem salários. A tarefa do Conselho Tutelar é toda feita em lugares contraditórios. Para algumas crianças seu lugar é aquele que está acima da autoridade dos pais. As crianças podem invocalo quando seus pais se excedem, podem ameaçar seus pais dizendo que sabem onde fica o referido órgão para acudi-las, para coibir a violência doméstica, como nos relatou o antigo presidente do Conselho. Na opinião do referido conselheiro, esse conhecer onde se encontra o Conselho“àsvezesébom,masàsvezes„meninosruinsedanados‟seaproveitam,mentindo paraprejudicarseuspais”.Estecontou-me que uma criança que havia procurado o Conselho para depor contra seus pais, sabendo onde o conselheiro morava, todas as vezes que passava comsua mãepela frentedesuacasa,“o meninofaziaomaiorcarnaval”, mas o conselheiro ficou observando e chamou a atenção do menino, dizendo que“ tinha visto como tudo 65 começou”.Paracompletarorelato,omeninopassouaodiaroconselheiro,masesteconcluiu: “OConselhosópodeagirpelocerto”. Por outro lado, alguns pais, especialmente as mães, também legitimam a autoridade do Conselho,“dando-lhesmaispoderdoqueoreal”.Disse-me uma conselheira que já teve caso demãechegarparaentregarseufilho,paraqueoconselho“desseumjeitonele”,consertando sua falta de educação. Tem pai que chega trazendo os filhos e dizem:“ Está aí, vocês não dizemqueagentenãopodemaisbater?” O Conselho também assume, em certo sentido o lugar do mediador (Ribeiro, 1998). Em Fortaleza-CE, na pesquisa de Azevedo (2007, p. 135), ele foi representado como: “conquista social”;“ espaço de defesa e garantia de direitos de crianças e adolescentes”; “ponteparaacidadania”;e“lugardecaridade”.EmCatingueira, entre seus muitos papeis, ele já serviu, provisoriamente, num caso bastante raro na literatura nacional, como espaço determinado para depósito de dinheiro de pensão alimentícia. Não me foi possível saber se havia sido determinação da justiça ou se tinha sido ajuste de conduta estabelecido pelo Conselho Tutelar. Devo lembrar que Estela Scheinvar e a Livia Nascimento (2007) denunciaram o processo de judicialização e esvaziamento político pelo qual vem passando o Conselho Tutelar. Para essas autoras, para além da mediação, o Conselho tem assumido cada vez mais funções judiciais e também policialescas, o que não é de sua função e estrutura política. A função policialesca do Conselho em Catingueira se expressa em várias ocasiões. Um antigo conselheiro destacou que “OConselhoéchamadopratudo,atépraresolverroubo degalinha”.A própria polícia parece querer reforçar ou colar sua imagem ao Conselho, nem que seja se livrando de casos incômodos. Uma ex-conselheira contou-me que, por ocasião da festa do padroeiro da cidade, “A polícia já chegou trazendo“ trombadinhas” para a minha porta”. Esses trombadinhas não eram, segundo a conselheira, meninos do município. Eles estavam na festa mas eram provenientes de outras cidades.“ As pessoas sabem que o Conselhonãotempoderdepolícia,masalgumconselheirogostariadeter”, disse uma antiga conselheira, em referência a um colega de trabalho. Embora o Conselho ocupe algum papel importante na vida da cidade, as críticas de algunspensadoreslocaisrevelamque“OConselhoTutelarnãotemnenhumpoder”.“Praque serve mesmo esse negócio de Conselho?”“OConselhoésomenteumempregopraessepovo preguiçoso”.“OConselhonãofazabsolutamentenada”. Ao menos três dos Conselheiros e o presidente do CMDCA defendem a opinião de queoreferidoórgãosóémalvistoporque“O Conselho trabalha com o sigilo. E é por isso o 66 povo acha que ele não faz nada”. Em minha opinião, tem algo fora do lugar na explicação acima mencionada. Uma coisa é atender casos sigilosamente, preservando a identidade do denunciante, não expondo as crianças e suas famílias quando essa exposição não se impõe como necessidade. Outra coisa bem diferente é estabelecer uma plataforma política para tornar conhecido e apreciado o trabalho do órgão. Porém, pelo que me comunicaram não há um planejamento de difusão das ações do Conselho, não existe sequer um panfleto explicativo dirigido à população e nunca houve nenhum estudo ou seminário aberto esclarecendo e discutindo temas vinculados ao Conselho ou aos direitos das crianças. Uma antiga conselheira me informou que no segundo mandato houve algum curso de capacitação para os conselheiros, mas na terceira gestão, elas não tiveram direito de ir a nenhuma reunião. Paraalgumaspessoas,“OConselhoexiste,masésópro-forma, como quase tudo aqui nestacidade”.Ouainda“OConselhoTutelaréumesforçoperdido”,comodisseseuAgenor, 85ª,meindicandoque“OConselhoTutelartrabalhatotalmentedesacobertado,apenascomas mãosemaisnada”.“Nãotemsede,nãotemcarropróprioparaasvisitas,nãotemnada”.“ O Conselho não tem estrutura para trabalhar”. A queixa contra a precária estrutura do Conselho foirelatadaaopromotordaregião,“nafrentedoprefeito”municipal.Este,“comboalábia”, garantiu que faria a reforma de uma casa da prefeitura que esteve por um tempo funcionando como frigorífico ao lado da Matriz de São Sebastião. Enquanto isso, a solução foi deixar o Conselho numa pequena saleta dentro da Secretaria de Assistência Social, espaço onde também funcionam o CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PBF- Programa Bolsa Família; Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes. Até o final da pesquisa, a reforma da casa não tinha sequer iniciado. No primeiro mandato, o Conselho usava o carro da polícia. Hoje usa o carro da Assistência Social, quando este está disponível. Mas, como disse uma ex-conselheira:“Caso deurgência,podeesquecer”. Essa fala, se usada apressadamente, conclui por si que criança não é, nem de longe, prioridade absoluta. Conforme seu ex-presidente, o Conselho Tutelar de Catingueira atende em média de 10 a 15 casos ao mês. Os casos variam entre conciliação, pedido de pensão alimentícia, no maior número dos casos, aconselhamento, recepção de denúncias contra maus-tratos, violência, negligência. Em algumas ocasiões, são os vizinhos que denunciam, isso indicando que a comunidade, em alguma medida, também encontra-se implicada na vida de suas crianças. Mas aqui faço um adendo para dizer que uma criança só é considerada violentada na cidade quando submetida a uma destacada atrocidade. Alguns conselheiros são favoráveis à 67 educação pela palmada, numa defesa antiga de educação de crianças, desconsiderando, inclusive hoje todas as discussões, proibições, nos avanços dessa questão ao redor do mundo (NEWELL, 2008).Umadelasmedisse:“Comoéqueacriançavaitemeraosseuspais?Eu sou contra ao espancamento, mas umas lapadinhas não mata ninguém”. De fato, pode não matar, pode até não marcar fisicamente, mas do ponto de vista psíquico o estrago pode ser irreparável. É também da atribuição do Conselho Tutelar a fiscalização da merenda escolar, como mostro no capítulo sobre as políticas públicas. Notei que em algumas situações o Conselho Tutelar assume o lugar da antiga palmatória, representada no poder do extinto inspetor escolar. Muitas vezes quando os meninos estão“ se danando”, a professora os ameaça, dizendo que vai chamar o Conselho Tutelar, embora uma diretora escolar tenha me dito que os meninos não tem o menor medo do Conselho e eu também tenha visto que eles próprios têm suas estratégias de defesa. Disse-me umacriançaque“ As mulheresdoConselho já foram à escola, mas elas só ficaram dizendo queéprosmeninosnãoarengar”.EmCaririacica –ES, conforme Fernandes e Aragão (2011, p.225):“Nointeriordasescolas,asconselheirastêmapaziguadobrigasentrealunos,brigade aluno com professor e, ainda, averiguado a destruição do patrimônio escolar por parte dos alunos”. Essas autoras também acrescentam que:(“ ...) por conta dessa interação tem-se produzido inúmeras práticas, tanto na escola quanto no Conselho Tutelar, que compreendem a criança ora como sujeito de direitos, ora como objeto de intervenção”( FERNANDES &ARAGÃO, 2011, p.220). A respeito dos Conselheiros. Sobre as intenções dos conselheiros têm-se muitas observações:“ Tem gente que só entra no Conselho pelo salário”. Para algumas pessoas, o conselheiro“ Só serve para comer dinheirosemtrabalhar”.“Étudoummagotedevagabundo”. Na opinião de uma ex-conselheira,o“Conselhotemdeserumaexperiênciaúnica,um serviço,nuncaumemprego;quemtentaduasvezeséporquenãotemnadamelhorprafazer”. Esse argumento sinaliza para opinião que critica também a atuação dos políticos tradicionais do Brasil, dizendo que política, não é cargo público vitalício, devendo ser um serviço e não um emprego. De qualquer forma, penso que numa comunidade onde as chances de trabalhos são bastante escassas, como já o demonstraram as autoras que pesquisaram na cidade (PIRES, 2011; SANTOS, 2011, SOUZA, 2011, SILVA 2011), o Conselho se apresenta como uma oportunidade legitima e bastante apropriada para quem quer permanecer na cidade, 68 conseguindo, dignamente, algum salário. Infelizmente, ao contrário do Conselho de Caririacica – ES, onde(“ ...) os conselheiros recebem um pró-labore de R$ 900,00( ...)” (FERNANDES & ARAGÃO, 2011, P. 223), o que ainda é pouco, ou o de João Pessoa - PB em que os conselheiros ganham 05 salários mínimos por mês, em Catingueira esses trabalhadores sociais não chegaram até o presente a um reajuste acima do salário mínimo. Sobre o preparo pessoal dos Conselheiros, as observações das pessoas são bastante duras:“Essesconselheirosaínãosabemfazernada”.“Temconselheirodespreparado, que não sabelidarcomcriança”.Nessesentido,insiroaquiarevoltadeumamulhersobreopleitodo ano de 2012 a respeito de um senhor que estava se propondo como candidato. Segundo ela, ele não era sequer alfabetizado, além de não ter qualidades morais, não tinha “dado boa criação para os filhos”; segundo esta crítica,“ seus meninos foram criados pela rua”. A cantilena com relação à parca capacitação dos conselheiros é reproduzida em várias partes do Brasil. Os Conselheiros com os quais me foi dado conversar eram unânimes em dizer que a tarefa que lhes cabia durante um mandato era bastante espinhosa. Muitas coisas eles não podia fazer, porque não estavam ao alcance de sua resolutividade.“ O Conselho Tutelar não tem nenhum apoio no município, não tem amenorestrutura”.ParaFernandeseAragão(2011,p. 228):“Osconselheiros,porsuavez,contamcomumaprecariedadedecondiçõesdotrabalho. Eles têm se deparado com uma rede de equipamentos sociais que não tem lhes auxiliado na garantia efetiva dos direitosdacriançaedoadolescente”.Talvezporisso,conformedestacam Scheinvar e Nascimento (2007), o Conselho Tutelar tem preferido se movimentar muito mais na direção dos poderes jurídicos do que na direção das políticas públicas municipais. Como destaca Fernanda B. Ribeiro( 1998, p.301):(“ ...) a demanda pelo Conselho Tutelar, se, por um lado, se revela bastante diversificada, por outro, está inegavelmente relacionada com famílias de grupos populares que recorrem ou são denunciadas (...), nas mais variadas situações”. Algumas dessas famílias de grupos populares são vistas por alguns conselheiros catingueirenses como o principal problema do Conselho Tutelar. Em Catingueira elas recebem um agravante maior que é o de serem consideradas como famílias desestruturadas. Segundo disse-me, batendo forte em sua mesa, um membro do conselho extinto:“OproblemadoConselhoéqueeletrabalhacomfamíliasdesestruturadas”.Se estão desestruturadas é porque já tiveram alguma estrutura e a perderam? E o que seria mesmo essa estrutura? Em várias partes do Nordeste, o homem não apenas é considerado o provedor, mas também o esteio da casa. Seria a ausência dele a causa da desestruturação da família? Mesmo não fazendo nenhuma crítica sobre o que os conselheiros tutelares entendem por famílias 69 desestruturadas, friso o que diz Claudia Fonseca (2005, p.56): “(...)“ desestruturada” é uma palavra usada para descrever a família dos outros. Não simplesmente outros... ainda por cima, pobres”. Ou como reflete Cardarello( 1998, p. 311):“ A expressão" família desestruturada" reflete a busca da sociedade em encaixar a realidade numa lógica uniforme, orientada pelos padrõesfamiliaresdeclassemédia”.Em que pese esse paradigma idealizado de estruturação familiar, em Catingueira, como em qualquer parte do Brasil, não é mais possível pensar num modelo único de família, mas numa polifonia híbrida de vários modelos. O que seria então, no referido município, uma família desestruturada? Não está muito claro para a comunidade qual deveria ser o papel de um conselheiro. “Aspessoasachamqueoconselheirodeveriafazeropapelquecabeaopai”.Osconselheiros sãoprocuradosparadiversasações.ÉnessesentidoqueRibeiro(1998,p.295)sugerea(“...) possibilidade de atuação do conselheirotutelarcomoumnegociadordeconflitos”.Conforme a referida autora o conselheiro pode mediar: casos de brigas entre adultos; queixas de familiares contra crianças e adolescentes; e denúncias e reclamações das próprias crianças ou adolescentes contra pessoas de sua própria família. Os conselheiros parecem saber que a comunidade espera deles muito mais do que é desejado, possível, ou de sua função. Conforme refletiu uma ex-conselheira:“ O povo quer que a gente dê jeito nos de menor, mas a gente não pode dar”.“ Tem mãe que acha que o ConselhoTutelardeveriabotarascriançaspracasa”.Disse-me uma conselheira que na época do„toquederecolher‟,umaordenançaestabelecidapelapromotoriadaregião,algumasmães vinham pegar suas crianças na praça e outras ficavam esperando que os conselheiros fossem levá-las em casa. As crianças frente ao Conselho. Em alguma medida, as pessoas da cidade entendem que o Conselho deve estar sempre perto das crianças, particularmente daquelas que praticam mais peraltices. Algumas pessoas sequeixamdeque:“AscriançasnãotemmedodoConselho”,como que indicando querer que o Conselho tenha um poder intermediário entre o da polícia e o dos pais.“Omolequesaide casa de noite, chega pela manhã, o pai vai reclamar, ele corre com três pedras mão, todo cheio de razão e diz que vai dar partedopainoConselho”, disse um senhor numa coversa inusitada enquanto esperávamos a chuva passar.“ Depois desse negócio de Conselho Tutelar os meninos fazem o que querem e o pai vá exemplarpraveroqueacontece”.Nessa fala é como se o Conselho retirasse parte da autoridade dos pais. Noutra ocasião, um homem me apontou um grupo de crianças que passava à nossa frente: “Esses meninosaí bebem maisdoqueos 70 adultos e o Conselho não faz nada”.O Conselho deveria controla-las? Certamente na opinião daquele pensador. Nesse sentido o Conselho estava investido com mais poder do que o poder familiar. Disseram-me com bastante frequência falas com conteúdos semelhantes ao que segue: “Nessameninada de hoje ninguém dá jeito não,nemojuiz,nemaigreja,nemoConselho”. Cada vez que ficavam me falando de criança danada, sem regra, sem respeito aos mais velhos, eu ficava procurando onde estava esse tipo de criança. Tive em mente, em vários momentos, que se tratava apenas de uma disputa geracional, concebida pelo modelo gerontocrático onde o adulto manda e a criança obedece. Parecia-me ter nessas expressões um conflito geracional que não consegue bem compreender o processo que vem sendo construído ao logo de, pelo menos, 22 anos depois do ECA. Reportei esses questionamentos a um dos pensadores da cidade, que havida vivido sua infância até seus nove anos no município e que tinha retornado depois dos 40 para continuar lá a sua existência. Este me fez enxergar que em sua infância os meninosquedesciamdapartealtadacidade“eramsemprevistosdeformaatravessada”pelos moradores que estavam na parte central, geralmente os mais bem colocados financeiramente no município. Para este pensador, é possível que estes ditos meninos danados respondam ainda a resquícios mnêmicos sobrevivendo no imaginário local. Em Catingueira, nesse sentido, parece haver ao menos duas categorias de crianças: as que ainda são boazinhas e as que são dignas de um bem firme Conselho Tutelar, aquelas que os pais dão boa educação e aquelas que estão soltas na vida, vivendo“ como Deus criou batatas”, na opinião de Seu Agenor 85a. As crianças, de um modo geral, especialmente entre os meninos com os quais conversei, não tem boa imagemdoConselho.Umdelesmedisse:“OCaranãofaznada e esse Conselhobotaonomedagentelánocadernodeles”.Quandoquissaberquecadernoeraesse, ele não soube explicar ao certo. Suponho que tenha a ver com alguma tentativa de assombramento da parte dos adultos. Na cidade, algumas mães para encabrestar seus filhos, dizem, segundo uma ex-conselheira, que o Conselho tem um quarto escuro como uma cadeia pra colocar meninos danados. Novamente aqui a imagem do Conselho se aproxima da figura do policial, o qual tem poder de mandar prender e em alguns lugares até de chicotear. O Conselho, algumas vezes, parece não ter sabido mediar as relações das crianças com os adultos e nem ter sabido defender os direitos das crianças. 71 A cerca dos direitos infantis. No percurso da pesquisa, perguntei a algumas crianças o que elas entendiam por direitos infantis e se elas já haviam escutado alguém falar sobre isso. Um número significativo me disse nunca ter escutado nada a respeito.“ Direito das crianças, não sei o que isso não, nuncaouvifalar”. Um grupo de meninos maiores, já na adolescência, me disse ter escutado alguma coisa na escola, mas não soube bem especificar. Numa ocasião uma criança me disse que o direito da criança era poder brincar e uma outra refletiu que direito de criança é ir para a escola. Um garoto me disse que sua professora sempre falava dos direitos das crianças quando dizia pros meninos não se danar, por que se não ela mandava buscar o Conselho Tutelar. E um outro, talvez a resposta mais terna que escutei, disse-me que direito das crianças: “É poder dar um abraço na mãe da gente”. Creio que sem o saber, formalmente, mesmo intuindo, essa criança indicava ter ouvido alguma coisa do ECA. E aqui trago o Art. 19 – “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes”(BRASIL, 2006). Pela fala das crianças não consigo muito bem inferir alguma coisa a respeito da atuação do Conselho Tutelar na difusão dos elementos do ECA. Parece até que o ECA está bem caladinho em Catingueira. Mas a quem interessaria o seu alardeamento? A uma comunidade adultocentrada? De certo, não há ainda uma política de divulgação dos direitos das crianças em Catingueira. Quando se fala em direitos, se alumia em excesso os deveres, parece-me, o que aliás me confirmaram pelo menos os dois diretores das escolas entrevistadas, como reflito no capítulo sobre políticas públicas. Os direitos das crianças ainda aparecem em flagrantes situações de desrespeito. Uma criança me contou que um homem, que“ pega muita mulher” na cidade, vive lhe pedindo: “ajeitatuamãepramim”.Outrapessoamecontouqueumhomeminfluentenacidade“deu um murro na boca de um“ trombadinha” que estava perturbando em seu estabelecimento comercial”. Trombadinha é sempre a forma das pessoas se referirem às crianças que fazem pequenos atos delinquenciais, que geralmente são crianças empobrecidas. Na política pública ela não conta e não influencia. 72 No entorno do CMDCA: Em alguma medida também questionei na comunidade sobre o funcionamento do CMDCA. É possível um funcionamento eficaz de um conselho de direitos como o CMDCA? De minha experiência, muitos dos CMDCA‟s conhecidos sequer funcionavam. Em Catingueira não foi bem diferente. Uma ex-conselheira tutelar disse-me que ficou desde o meio do ano de 2011 advertindo ao presidente do CMDCA para que este organizasse novas eleições antes de findar-se o mandato dos conselheiros tutelares. Mas não foi escutada. O CMDCA é um dos muitos conselhos voluntários que todo município deve ter, tais como o conselho da saúde, da educação, da cultura, da merenda escolar, etc. Ele é uma instituição importante de participação popular e de controle social. Geralmente, como reza a regra básica, a sua estruturação é composta por 50% de membros indicados pelo governo municipal e os 50% das cadeiras restantes são preenchidas pelas instituições da comunidade local. Muitas vezes, por matreirice e interesse oculto ou mesmo para fazê-lo funcionar, as pessoas convidadas da sociedade acabam sendo „indicadas ousugeridas‟por amizade com alguém do grupo que gerencia o município. É claro que esse artifício redunda numa grande cooptação, tendo o jogo de forças democráticas necessárias ao controle social reduzido a insignificantes vozes solitárias. Em Catingueira, conforme disse-me seu presidente, o CMDCA funciona muito precariamente. Segundo relatou-me, estava praticamente sozinho em suas ações. Por ser um conselho voluntário as pessoas não estão interessadas em seu bom funcionamento. Mesmo as pessoas do governo não conseguiam se articular, de modo que o CMDCA não tinha uma agenda de reuniões sistemáticas, com frequência e/ou corum necessários para as tomadas de decisões. Talvez por conta desse deficitário empenho, as eleições municipais para os conselheiros foram retardadas, tendo o Conselho Tutelar ficado vacante por quase três meses, e a causa das crianças, por indicação da promotoria da região, entregue às forças policiais da cidade. Embora minha experiência tenha dito que comumente esses conselhos não funcionam a contento, tendo sua existência reduzida à reuniões de urgências ou de caráter extraordinário, ao menos num registro escrito pude, ultimamente, ler que, construído com muita luta, e mais tarde conhecendo total declínio, a cidade de Natividade - RJ mostrou que é possível um CMDCA funcionar. Na opinião de Damasceno e Góis,( 2010, p. 275):“ A experiência do CMDCA de Natividade pode ser considerada peculiar por ele ter conseguido funcionar de forma adequada por um longo período de tempo”. Certamente isso exigiu um processo de amadurecimento democrático da população. 73 ALGUNS COMENTÁRIOS A RESPEITO DO PERCURSO. Na vida em sociedade, as pessoas constroem suas representações sobre várias das realidades vividas e pensadas a posteriori. As pessoas veem, ouvem, compartilham, julgam, opinam sobre o seu vivido. Isso não quer dizer que estejam certas ou erradas. Elas têm o direito de expressar sua opinião e de pensar sobre suas próprias vidas, talvez melhor do que qualquer pensador externo, mesmo quando autorizado pelos vários títulos acadêmicos. Em Catingueira, em muitas situações, a noção de direitos de crianças parece permanecer tão polarizada quanto esteve no século passado no restante do Brasil, cuja a crítica destacou o interesse científico, político e militante em torno de crianças em perigo e crianças perigosas (PROUT, 2010; RIZZINI, 2011). Apesar de estar olhando a partir do direito das crianças que vivem em situações impostas pelo empobrecimento, sobretudo considerando o evento do circo, decidi não alumiar o direito polarizado das crianças em situações especiais, de modo que não estou falando, por exemplo, nem sobre a criança em perigo nem a respeito da criança perigosa, visto que estas vêm atraindo a atenção acadêmica há longos anos. Partindo daquelas crianças que me foram mostradas debaixo da lona furada de um circo velho e em tantas outras ocasiões em Catingueira, devo dizer que meu interesse só me autoriza a pensar no cotidiano de„ crianças comuns‟, como disse no preâmbulo dessa dissertação.Entendoquecolocarminhaescolhaargumentativanadireçãodasditas„crianças comuns‟ pode não esclarecer muita coisa. A própria expressão carece de uma melhor interpretação conteudística e/ou, provavelmente, me falte ainda a palavra adequada. No entanto, em minha compreensão, as aqui denominadas crianças comuns são aquelas que vivem sua vida ordinária e cotidiana, não representando perigo para si ou para outrem, no sentido de ameaça social. Essas crianças aqui ditas comuns também não estão em perigo apenas por conta de sua circunstância social. Ao mesmo tempo, reconheço que as crianças, as quais chamo comuns, como todas e quaisquer crianças, como argumentado por Sarmento (2011), vivem infâncias que são transpassadas por diversas formas de vulnerabilidades. Se formos julgar pelo que acabamos de ler acima, todas expressões ditas pela força expressiva de adultos, crianças e antigos conselheiros da comunidade pesquisada, diremos que a representação que se tem do CMDCA, do Conselho Tutelar e do próprio ECA não são muito boas; elas são, no mínimo, confusas. Não está claro para a comunidade qual é o papel do Conselho Tutelar, mas também não está claro nem para alguns dos próprios conselheiros que atribuições lhes competem. No geral, em Catingueira, não se pede ao Conselho Tutelar que reivindique direitos para as crianças; não se demanda ao CMDCA que formule políticas, que determine orçamento, que incentive o cumprimento do ECA. Exige-se, isto sim, do 74 Conselho Tutelar, que é a ponta mais visível do sistema de direitos infantis no município, que ajude as demais instituições a controlar as crianças danadas, botando-lhes ordens, regras, freios e cabrestos, num desejo de vigilância e punição, bem no sentido elaborado por Foucault (2002). O Conselho Tutelar para as crianças, às vezes pode representar um inimigo. Mas em muitas ocasiões pode ser um aliado, servindo, por exemplo, para que as crianças ameacem seus pais. Da mesma forma para o adulto, o Conselho Tutelar, mesmo sendo uma instituição inoperante, falha, que não vale de nada, que está cheia de gente incompetente, pode ser, a qualquer momento, o órgão ao qual uma mãe vai recorrer para que seu ex-marido pague a pensão alimentícia a que seus filhos têm direito. Para o Conselho Tutelar vão todos os queixumes e os queixosos, tanto os que estão desferidos contra as crianças, quanto os que estão em favor delas, muitas vezes contra os adultos. Ora se é um pai que deixa de pagar a pensão a que a criança tem direito, na falta de outra instituição competente no município é óbvio que se vá ao Conselho Tutelar para protestar afim de que este estabeleça uma mediação. Avivo aqui o fato de que Catingueira não possui juizado especializado ou vara da infância. Mas também quando é um menino que está „se danando‟ na escola, parece ser também o único lugar para quem se tende a apelar. É estranho, inclusive, que ninguém imagine que se pode recorrer ao CRAS, ao CREAS, ao PETI, à própria família estendida. Não, pelo que pude entender, criança é sempre assunto do Conselho, sobretudo, quando a criança é bem peralta. Uma pergunta que fiquei fazendo-me em Catingueira foi a seguinte: por que o Conselho Tutelar se tornou tão ruim no imaginário da cidade? Tentando uma explicação, devo recordar aqui alguns elementos. O posto de conselheiro é conquistado através do voto, por meio de campanhas públicas. As pessoas da cidade, muitas vezes, se aliam a figuras da política local, numa aliança que compromete sua imagem para o resto do mandato. Além disso, aquele político que o ajudou espera a sua ajuda como moeda de troca na próxima campanha. Em Catingueira, como em boa parte do Brasil, a imagem do político é muito desgastada, aliar-se a um político, para um conselheiro, parece ser quase um carimbo de gente não muito honesta. De um modo grosseiro e geral, ainda é difícil pensar o direito das crianças fora do criticado maniqueísmo epistêmico, ou fora das relações geracionais, marcadamente adultocêntricas, binária, polarizada, essencialista que se encontram sedimentadas em nossa culturaehistória,dandoatônicaealógicadenossopensamentoformalizado.“Essemodode compreender a realidade estrutura-se a partir de uma relação binária, que coloca em 75 contraposição o bom e o mau, o certo e o errado, o normal e o patológico, o masculino e o feminino(...),oadultoeacriança”(ANDRADE,2007,p.98). A dominação, o controle, a tutela do adulto sobre a criança vai sempre perdurar. Aliás, em muitos aspectos o ECA reforça e reinstitui esse comportamento. Porém, como já observado (SILVA & PIRES, 2011; 2012), por conta das ideias do ECA, a convivência cotidiana de crianças e adultos tem recebido muitos novos elementos, os quais certamente tem contribuído para a implementação inicial do processo de uma nova cultura relacional, buscando um melhor sistema de equilibração das consciências e das forças envolvidas, mas isso não sem conflito. De qualquer forma, estamos vivendo um novo tempo, com muitos elementos de uma outra cultura e mentalidade na direção das crianças e de suas infâncias. Conforme Mollo-Bouvier( 2005, p. 398):“ As transformações dos conhecimentos sobre a criança provocam mudanças das representações desta na sociedade”. E do ponto de vista intelectual, o ECA trouxe vantagens, ocasionando uma quantidade incalculável de pesquisas e discussões, sem dúvida, alterando no cotidiano, a compreensão sobre o universo infantil na sociedade brasileira. Mas não dá pra dizer que o ECA penetrou em Catingueira com a velocidade que seus formuladores desejariam. Há em Catingueira, como no resto do território nacional, uma visão cismada sobre o ECA. Na direção dele se olha com uma certa desconfiança, com uma crítica sempre enviesada e até com certo desdenho. Mesmo não sendo exclusivo do município aqui posto sob investigação, em Catingueira pareceexistirum„confronto‟declarado,quandosetratadedireitosinfantis,entrepelomenos três gerações: avós, pais e crianças. É importante lembrar que, da maneira como é introduzido no convívio de diferentes gerações, o ECA acaba promovendo e acentuando uma cisão entre aqueles que não conheceram direitos infantis, aqueles que chegaram a conhecê-lo, mas que não tiveram os seus garantidos e nem defendidos e aqueles que, ao menos em tese, hoje, estão totalmente protegidos e acobertados por eles. É claro que o problema de compreensão no que se refere à noção de direitos entre as três gerações acima alumiadas não deve ser atribuído ao próprio ECA. Pois, como em muitos lugares do país, no semiárido nordestino e paraibano, o ECA não é, em sua totalidade, lido, estudado ou meditado de forma sistemática. O que se sabe dele parece ser construído a partir de diversas mediações. Algumas vezes ele é escutado nas formas mais variadas e controversas possíveis, como se esse documento fosse um pequeno fantasma (SILVA, 2011a), que nem existe para muitos efeitos práticos, mas que constrange e incomoda e que é, em alguma medida, uma referência a ser observada, nem que seja de longe ou pelas beiradas. 76 No que diz respeito aos direitos das crianças brasileiras, em sua redação contemporânea, o ECA, já nasceu polêmico por ser fruto das lutas nacionais contraditórias. Em sua história, ao longo desses 22 anos, conservou um resíduo conflituoso e mesmo que se encontre juridicamente estabelecido, social e culturalmente ainda não goza de plena ou unânime aceitação, sendo ainda uma novidade incômoda. Em Catingueira o Conselho Tutelar, como me demonstraram seus antigos conselheiros, ainda tem muitas lutas. Do ponto de vista financeiro, todos os conselheiros recebem apenas salários mínimos por sua atuação. Até a última gestão, eles não tinham direitos à férias ou ao 13º salários. CONCLUINDO: Neste capítulo me debrucei sobre questões ligadas aos direitos das crianças, destacando a visão insegura e frágil que a população tem do papel do Conselho Tutelar, enquanto guardião dos direitos infantis e a crítica de inoperância do CMDCA no município. Pode-se perceber pelo percurso feito que o ECA ainda não goza do prestigio social necessário para interferir hegemonicamente na vida municipal. Da mesma forma, direitos das crianças, assim como os direitos humanos, embora sabidamente um tema importante, não goza de unanimidade. Parte da população da cidade se divide quando o tema tangencia o direito infantil. Com base nas entrevistas realizadas com conselheiros tutelares de pelo menos três gestões, indiquei como eles se representam a si próprios justificando sua inserção num conselho de direitos de crianças. Posso dizer que nenhum deles se ver como servidor público, com garantias trabalhistas, aliás todos entendem as situações precárias que envolvem o seu trabalho, tais como: falta de formação adequada para atuação como membros de um Conselho Tutelar, dificuldades no tocante às estruturas físicas e matérias do próprio órgão, preocupações com questões salariais etc. A atuação do conselheiro encontra-se num terreno bastante complexo, sobretudo por se tratar de um universo relacional e comunitário transpassado por relações afetivas e familiares muito próximas, sendo seu trabalho tanto duvidado e descrido quanto procurado. Acredito que algumas das causas que levaram o Conselho Tutelar a ser tão mal visto e tão mal quisto na cidade, está justamente no seu modelo de inserção nos artifícios da política da cidade e da região, tais como o alinhamento com alguns políticos locais. Por último, me parece importante destacar que as parcerias do Conselho acabam resplandecendo de forma paradoxal, em alguns casos o referido órgão acaba sendo visto pelas 77 crianças como amigo e em outros as crianças o veem como inimigo da infância. Acredito que, para a além do legal, o direito vai se fazendo no convívio diário de crianças e adultos. 78 CAPÍTULO III AS CRIANÇAS E O USO DOS BENS DE SUA COMUNIDADE: Algumas observações sobre os direitos infantis nas políticas públicas de Catingueira. INTRODUZINDO A REFLEXÃO: Atentar para as políticas públicas, em seus muitos caminhos, é também olhar para as comunidades em que vivem as pessoas, é perscrutar seus modos de relacionamentos, conflitos ideológicos, entendimentos legais, investimentos econômicos, sentimentos, interesses, o pulsar da existência em seus muitos modos de operacionalização e gerenciamento. E aqui a Antropologia pode muito ajudar nesse desvendamento, dirigindo o olhar do pesquisador para a vida concreta das pessoas em geral e dos vários grupos humanos em particular, dentro das teias de relações tecidas com todos os demais ajuntamentos políticos que formam a vida em uma determinada sociedade (MINAYO, 1991; RODRIGUES, 2011). Nesse capítulo me debruçarei sobre as políticas públicas destinadas às crianças catingueirenses. Imagino que descrever avaliando as políticas públicas exige, antes de tudo, uma sensibilidade antropológica mais aguçada. É bem verdade que as políticas públicas para as crianças brasileiras nem de longe costumam atingir aquele ideal preconizado pelos documentos escritos e pelas estatísticas internacionais. Logo não posso avaliar com cinismo oucompessimismo,dizendoque“napráticaateoriaéoutra”.Meuobjetivoprincipaléolhar em Catingueira, do ponto de vista dos direitos infantis, especialmente daqueles direitos acordados no país desde 1988, pela constituição federal, ratificados em 1990 pelo ECA, o que toca para as crianças nas políticas públicas, já que elas, pobres ou ricas, são a prioridade absoluta da nação. Uma política pública, do modo como é elaborada e da maneira como é executada, dispõe do poder de falar por si só, especialmente se ela se destina às crianças em um país que as têm como única prioridade absoluta. Entendo também, como diz Ramirez (2010, p. 14) “(...) es a través de las políticas públicas que se articulan discursos hegemónicos que empoderan a unos sectores de la población y silencian a otros”. Por isso, desejo que a apresentação e a análise das políticas públicas para a infância comuniquem algo do respeito, da valorização, da consideração que as crianças têm na comunidade aqui observada. Além disso, espero ainda poder olhar para o empenho de seus gestores no que tange ao cumprimento de um dever constitucional na direção das crianças. É nesse sentido que tenho crido que as políticas públicas, particularmente, as feitas para as crianças podem ser um 79 apontador significativo a partir do qual algumas leituras sociais podem ser realizadas com sucesso. É importante ressaltar que faz diferença, tanto para a compreensão do pesquisador quanto para o fruição dos beneficiários, o fato das políticas públicas serem pensadas localmente pela gestão municipal ou virem impostas ou propostas por uma instância maior da nação, como do governo federal, ou de seguirem uma indicação da governança internacional. Do ponto de vista organizativo este capítulo está construído em duas grandes partes. Na primeira discuto, de forma breve, algumas ideias a cerca daquilo que estou defendendo como política pública para crianças; em seguida, afunilo o tema tratando da questão das políticas públicas para as crianças em Catingueira, descrevendo algumas de suas ações municipais. Na segunda parte, tratarei da participação política das crianças na cidade, defendendo que esta se dá especialmente pela ocupação dos espaços sociais, o que em boa medida redunda em visualização infantil. Mostrarei ainda que as crianças observadas são capazes de propor soluções bem criativas para os problemas que as envolvem no referido município. Por fim, estabelecerei algum amarramento final. Para a redação desse capítulo, tomei como base as conversas que entabulei com os pensadores locais, as entrevistas realizadas com alguns gestores municipais, a opinião de algumas crianças e as minhas próprias observações em diálogos com autores de muitos campos dos saberes sociais e humanos, num dialogo transversal e interdisciplinar. SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS CRIANÇAS. A observação de alguns autores nacionais e estrangeiros vem apresentando a largueza crescente do empobrecimento de várias populações humanas no Brasil, na América Latina, na América do Norte e na Europa (RIZZINI, BARKER & CASSANIGA, 1999; MANCEBO, 2003; COSTA, 2004; WACQUANT, 2008). Essas leituras estão sendo feitas de forma interdisciplinar pelas lentes da Assistência Social, da Diplomacia, da Antropologia, da Psicologia Social, etc. Acredito como Sarmento, Fernandes e Tomás, (2007, p. 185) que “(...) as crianças são o grupo geracional mais afetado pela pobreza, pelas desigualdades sociais e pelascarênciasdaspolíticaspúblicas(...)”. É preciso ter em vista que este grupo, dependendo da situação e das circunstancias sociais em que se encontra, é o que menos poder detém dentro dos demais grupos geracionais. É considerando a situação precária existencial de parte significativa da população mundial que as políticas públicas, como formas concretas de ações governamentais, são formuladas. Elas entram em cena, muitas vezes, para amainar o sofrimento humano, para 80 sanar limitações conjunturais ou estruturais, para reparar um dano causado a uma determinada população, mas, sobretudo, para promover justiça social. Agora, mesmo sendo uma ação de governo, ela também visa dar resposta a uma demanda social (MACHADO 2011). Mas, por ser uma ação de governo, uma política pública é sempre desenvolvida no conflito de diversas ideologias partidárias (SPOSATI 2009; FALEIROS, 2011). Ela nunca pode ser fruto apenas do desejo de um único partido, embora nem todos os partidos políticos estejam interessados nas mesmas políticas públicas, o que obriga o bloco que se encontra no comando, às vezes, a fazer muitos conchavos administrativos. Acresço ainda que as políticas públicas são objetos de disputas não apenas nos blocos dos partidos políticos. Elas também estão em confrontos entre si, visto que em variadas situações, são muitas as demandas dos vários grupos sociais dentro de uma mesma população, como afirmou Cecília Minayo (1991, p. 236):“ As relações sociais no interior das instituições, das classes e dos grupos são complexas, conflitivas, expressam interesses múltiplos e contraditórios”. Por isso, para se compreender alguns dos mecanismos das políticas públicas, executadas em favor de um determinado grupo social, é preciso entrar no coração das relações que são estabelecidas na sociedade em que aquele determinado grupo social, que será beneficiado, encontra-se inserido. Ao que muitos elementos parecem indicar, a política pública ainda não caminha, em nosso país, pela via reta da legislação. Os canais legais existem, é verdade, mas eles não conseguem funcionar no fluxo das redes estabelecidas politicamente. Estou me recordando aqui de um fato colhido em Catingueira que ilustra bem essa questão. Uma mulher influente da cidade, que teve sua sobrinha adolescente envolvida com drogas ilícitas, solicitou dos poderes municipais de saúde a internação da mesma para desintoxicação. A secretaria de saúde municipal,“ por meio de amizade”, isso a referida mulher fez questão de enfatizar, conseguiu um transporte para levar a adolescente até a capital. Conforme o serviço de saúde da capital, a menina recebeu alta médica em menos de 15 dias, o que no julgamento da dita senhora seria um absurdo, além de ser perigoso o seu retorno ao ambiente doméstico. Ela ajuntou:“ Não contei história, falei com o deputado F. e ele consegui mais 15 dias de internação, agora o hospital está me aperriando de novo, dizendo que não é bom que ela fique tantotempoforadecasa,coisadeassistentesocial,euvouveroquefaço”.Éimportantenotar como as políticas públicas funcionam e como algumas pessoas encontram meios de influenciá-las em benefícios próprios, quando podem. Em que pese o esforço de alguns grupos políticos nacionais no sentido de governar com isonomia para toda a população ou para populações mais empobrecidas, depois de 81 passarem por muitas negociatas, acordos e conchavos, quando as políticas públicas chegam aos Estados e aos municípios elas começam a fazer„ curvas‟ e„ ginásticas políticas‟, no sentido de beneficiar amizades, compadrios, afinamentos partidários e interesses eleitoreiros, indicaçõesinteresseiras,promessasimpossíveisdeseremcumpridaseaté„jeitinhos‟,quando não se perdem em definitivos desvios gerenciais. Algumas políticas públicas só chegam aos usuáriospelas viasdaspiores formasde negociaçõesreivindicativas:os famosos„barracos‟. Entendo aqui por„ barracos‟, esse outro extremo do„ jeitinho‟ nacional. Comumente, os barracos são expressos naquelas tentativas de conseguir impor pela raiva, pelo grito, pela braveza, aquilo que se julga ter direito e que não está tendo acesso à participação nos bens coletivos. Agora, se o usuário tem consciência mais politizada e esclarecida, não tendo „arrumadinhos‟ e não estando disposto a fazer„ barracos‟, ele pode muito bem acionar a justiça para assegurar seu direito via ministério público. Mas isso é bem pouco comum. E numa comunidade como Catingueira será bem pouco provável. Acredito que as dificuldades de participação da sociedade civil, como ensinam Damasceno e Góis (2010, p. 275): (...) estão relacionadas à tradição centralizadora e autoritária das elites políticas que têm-se apropriado do Estado brasileiro e tornado os direitos sociais, políticos e civis em objeto relativamente fácil de descartar (...)”, não importando se em tempo de ditadura ou em tempos de democracia. As políticas públicas para a infância não estão livres dos vários determinantes e condicionantes sociais. Elas estão, via de regra, inseridas no território da disputa (PINHEIRO, 2004; RIZZINI, 2011). Em algumas políticas públicas as crianças parecem ser, sem dúvida, o foco principal. Imaginemos aqui uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Noutras, elas são apenas elementos marginais, não levadas em consideração, como nos casos das discussões sobre as economias ou situações climáticas globais. Na maioria das políticas públicas, mesmo quando são o foco principal, as crianças não são consultadas e nem tem acesso ao menor tipo de deliberação (SARMENTO, FERNANDES E TOMÁS, 2007; SARMENTO, 2011; QVORTRUP, 2011). E, em algumas políticas, mesmo quando acabam tirando delas um maior proveito pessoal, as crianças continuam na marginalidade, à sombra dos respingos ideológicos (QVORTRUP, 2010). Na sociedade brasileira contemporânea, em seus diferentes agrupamentos socioeconômicos, somente em tese, as crianças parecem assumir uma posição, significativa, mesmo que não seja costume escutar-lhes a voz. Digo isso apoiado pelo fato de que elas estão, quase sempre, misturadas aos adultos, frequentando seus muitos espaços socialmente permitidos, trocando informações, ouvindo quase tudo o que se diz, aprendendo, reproduzindo 82 e transformando a vida de sua comunidade. Além disso, em todas as gerações, os grupos mais velhos, mesmo que sejam criticados pelo adultocentramento de suas posições (SILVA E PIRES, 2011a; NUNES, 2003, SOUSA, 2005) ou pela dificuldade que encontram em oferecer às crianças maior participação política (SARMENTO, FERNANDES E TOMÁS, 2007; MEENAI & ALEEM, 2012; BUTLER & RIZZINI, 2012), estão (ou deveriam estar) preparandoasobrevivênciafuturadasgeraçõesmaisnovas.Nessesentido,atentarpara(“...) as condições em que vivem as crianças, entender as infâncias e a diversidade em que se configuram é necessário para um estudo mais completo das sociedades, já que as crianças são parteimportantedelas”(OLIVEIRA,2011,p.41-42). Ainda em relação ao Brasil contemporâneo, é valido não esquecer que o artigo 227 da Constituição Federal manda que sejam garantidos, com prioridade absoluta, os direitos das crianças brasileiras. Por esse mesmo ato, a constituinte incumbiu a família, a sociedade e o Estadode(“...)protegê-lascontraqualquerformadeabuso”(RIZZINI&PILOTTI, 2011, p. 28). E aqui, mesmo que diversos outros grupos etários sejam também prioritários, como já dito, apenas as crianças são a prioridade absoluta da nação. Tornando as crianças prioridade absoluta, através de um „artifício jurídico/legislativo‟ talvez a nação quisesse fazer alguma diferença no momento da proposição, planejamento e execução das políticas públicas. Se é cumprido ou como é dado cumprimento a este mandato, isto é questão para uma longa meditação acadêmica. A POLÍTICA PÚBLICA PARA AS CRIANÇAS EM CATINGUEIRA. Quando afirmo que as políticas públicas para as crianças terão sempre algo a comunicar ao investigador, pegando especialmente o caso de Catingueira, estou querendo enfatizar muitas coisas. Em primeiro lugar, como já destaquei acima, nem todas as políticas públicas são feitas para as crianças, com as crianças ou a partir das crianças. Muitas vezes, porque não tenho coragem de dizersempre,ascriançasnãocontam.Algumas„políticas‟são, inclusive, feitas contra as crianças. A título de exemplo, estou pensando“ no toque de recolher”, que já funcionou por algum tempo em Catingueira, conforme Marcela, 36a, exconselheira tutelar, por força de uma ordenança da promotoria pública da região. Esse toque derecolher,mesmo“visandoprotegerascrianças”,entraemconflitocomodireitodacriança ir e vir (BRASIL, 2006) e, de tão confuso, foi, posteriormente, derrubado por outro promotor. Recordo-me ainda da regra estabelecida por um guarda municipal, proibindo que as crianças brincassemdeescorregarnaspedrasqueficamacimadaFontedoolhoD‟Água.Disseram-me Cícero,10a,Carlos,11a,Lúcia,12a,irmãdeMarcelo,09a,eváriasoutrascrianças:“Ovigia 83 chato foi chamar as mulheres do Conselho Tutelar”;“ Mas a gente nem ligou, quando as mulheres chegaram, a gente correu pra casa”.“ Todo dia a gente vem brincar aqui, é bom”, “Quando a mãe da gente briga, a gente não vem, o vigia não é nada da gente”. Quando perguntei às crianças porque o vigilante não queria que elas brincassem nas pedras da Fonte do Olho D‟Água, elas simplesmente me disseram:“ Porque ele é chato”. Parece haver na atitude do vigia e na do promotor de justiça uma política de segurança e também de controle das crianças, mas que não se preocupa em informar nem dialogar com os destinatários da ação as possíveis e imaginárias situações de perigos que podem envolver a sua presença em determinados lugares e em determinados horários. Em segundo lugar, hoje todos os pensadores da área dos direitos infantis entendem que a formulação de políticas para crianças é da responsabilidade do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, “(...)órgão deliberativo e paritário entre governo e sociedade civil”( RIZZINI & PILOTTI, 2011, p. 29). Além disso, Scheinvar e Nascimento (2007, p. 05) defendem que: “UmadasatribuiçõesdoConselhoTutelar deveria ser a de reivindicar políticas públicas, podendo funcionar como um canal de pressão da sociedade civil, na medida em que é ele um receptor de denúncias de violações de direitos, (...)”.Porém,oquesetemconstatadoéafuncionalidadecapengaoupró-forma desses órgãos, de modo que a maioria das políticas para as crianças acaba não sendo determinada nas instâncias municipais. A regra quase que tem sido serem todas inventadas pela esfera federal, a qual tem sido, via de regra, sua maior propositora e também a sua maior financiadora. Olhando para Catingueira, estou pensando, especialmente, no PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, além das políticas na área de saúde e educação etc. Se esses programas citados não existissem, se não fossem indicados e financiados pelo governo federal, será que a municipalidade estaria atenta às necessidades de suas crianças? Será também que o fim derradeiro desses programas não redunda numa necessidade apenas de angariar recursos para o município, sem atender especificamente às carências das crianças? De um modo geral, em Catingueira, como em quase todo o Brasil, as crianças ainda não influenciam os serviços públicos, mesmo quando estes a elas são destinados. A mentalidade administrativa, em muitas cidades da região Nordeste, parece não acreditar que as pessoas são capazes de escolher como melhor investir o dinheiro público. Muitos gestores públicos, mesmo aqueles mais sérios e probos, ainda pensam que sabem o que é melhor para a população, num modelo de grande pai, a quem nem sei se cabe uma crítica de paternalista, de 84 antidemocrático ou de autoritário. Imagine-se então quando essa população é formada por crianças... Certamente a situação ficará um pouco mais delicada, visto que o pensamento adultocentrado e gerontocrático, quando se debruça sobre as crianças, cria pra elas um ideal quaseimutáveldeinfância.E,comolembraCampos(2009,p.151):“Apalavrainfânciavem do latim“ infantia” e diz respeito ao individuo que ainda não sabe falar”. Ora, se não sabe falar, não sabe o que dizer, não tem porque falar e muito menos porque ser escutada, a conclusão é ligeira. Na observação de Sousa( 2005, p. 54):“ Ela não fala, e por não falar, nunca ocupa a primeira pessoa nos discursos que se ocupam dela. Jamais assume o lugar de sujeitonodiscurso,eésempredefinidadefora”.Quem fala por ela? Outros, às vezes sem a menor interlocução. Imagino que além da sensibilidade antropológica, o caso das políticas para a infância, no município aqui em questão, requer seriedade analítica. Digo isso porque, quando se pensa a partir dos critérios que regem as políticas públicas nacionais tais como: autonomia administrativa, participação popular através dos conselhos, descentralização, municipalização, equidade etc (TEIXEIRA, 2011), pareceu-me, se não estou sendo de todo apressado em minha consideração, que as políticas públicas de Catingueira como um todo e as políticas públicas para as crianças não deveriam receber esse nome. Basta dizer, rasteiramente, que tudo o que lá existe para as crianças e, provavelmente para os adultos, vem de fora, nada tendo sido lá elaborado que implicasse a sua população. Existem inclusive equipamentos públicos – como é o caso da quadra destruída pelo vendaval, da piscina e do campo de futebol – que também não têm uma organização sistematizada em termos de políticas públicas. Mesmo pondo sob suspeição a origem existencial das políticas públicas para a infância no município, devo aqui lembrar que Monica Franch e Marcia Longhi (2005, p. 112), partindo de uma observação na cidade do Recife, afirmam ser da estrutura do Programa Saúde da Família dar“ prioridade no atendimento” às crianças. Como este programa, inventado pelo governo federal, foi também transportado para o município aqui analisado, devo crer que em Catingueira, certamente, não deve ser diferente. Penso que o mesmo deve valer também para o PBF - Programa Bolsa Família, e para os demais programas da Assistência Social. Como todas as demais ações abaixo descritas, mesmo não tendo sido criada a partir das necessidades da infância vivida em Catingueira, até porque se estabeleceu por consenso na maior parte do mundo que as crianças precisam de alguma forma se submeter a ela (ARIÉS, 1981, SARMENTO, 2011), talvez a educação seja um dos poucos arranjos do governo municipal que poderia pleitear o título de política pública para as crianças. Está é a única política da cidade com financiamento destinado, prioritariamente, às crianças, mas 85 também por determinação de legislação federal. Mesmo assim, em Catingueira, a educação tem um agravante que é o de estar, em sua maior medida, atrelada, administrativamente, ao sistema de condicionalidade, o qual determina a frequência escolar como um dos requisitos essenciais para que as famílias de crianças empobrecidas recebam o repasse da verba do Programa Bolsa Família (SOUSA, 2011; SILVA, 2011; SANTOS, 2011, SILVA JARDIM, 2010b). E assim, aquilo que deveria ser apenas um direito, acaba subjugado, tornando-se tão somente um dever, não julgando aqui nenhum mérito ou demérito da questão. Na verdade, todas as demais ações do município apenas tocam tangencialmente as crianças. Nesse sentido, estou de acordo com Qvortrup( 2010, p.783) quando diz que:(“ ...) muito do que influencia as crianças no seu dia-a-dia é, na verdade, instigado, inventado, ou simplesmenteocorresemquehouvesseamenorpreocupaçãocomascriançasouainfância”. Está claro que as políticas públicas municipais, em Catingueira e mesmo no Brasil, ainda não cobrem todas as necessidades das crianças de sua população, mesmo respingando sobre elas. É possível que existam na cidade alguns serviços de natureza filantrópica, de caráter devocional ou com características laicas e não governamentais, mas não foram o foco de meu interesse. Portanto, os serviços destinados às crianças catingueirenses, abaixo comentados, são todos derivados das políticas públicas. A política pública educacional de Catingueira. MaríliaC.Dias(2011,p.50)afirmaque:“Odireitoàeducaçãosignificadireitoaum processo de desenvolvimentoquerespeiteefavoreçaarealizaçãodetodososoutrosdireitos”. O direito à educação, na visão da citada autora, parece ser uma espécie de porta de entrada ou carro chefe, uma vez que ele deve favorecer a realização de todos os demais direitos das crianças. Mesmo questionando se a educação é mesmo uma ação voltada à infância, devo logo aqui admitir que a política educacional em Catingueira encontra-se facultada a todas as crianças municipais. Durante minha estada na cidade tive duas longas conversas com a direção das duas principais escolas do município e é a partir delas que costuro os dados abaixo. A primeira conversa foi com Bento, 45a, e a segunda foi com Ana, 55a. Observo que o pensamento de ambos, mesmo sendo de sexos opostos, com idades diversas, tendo titularidades acadêmicas diferentes, se aproximava bastante. Notei ainda que, de certa forma, estavam em sintonia com a política de educação que executavam em favor das crianças de Catingueira, embora seguindo orientações de esferas administrativas diferentes, ele numa escola estadual, ela numa 86 instituição de ensino municipal. Pareceram-me educadores sérios e comprometidos com o modelo de educação que dirigem e executam. Depois do acima referido, acrescento que no ano de 2012, ano de realização da pesquisa, o direito à educação, na zona urbana, estava garantido às crianças de Catingueira, através de duas escolas públicas, funcionando em três turnos. Essas escolas pertencem uma ao Estado e outra ao Município. O Estado dispõe de cursos do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º anos do Ensino Médio. O Ensino Fundamental só será ofertado pelo Estado até 2015, a partir de então este assumirá apenas o Ensino Médio. O poder municipal já oferece o Ensino Fundamental completo, do 1º ao 9º ano. Contudo, ainda não dispõe de creches ou de outras formas de educação para crianças com menos de 06 anos de idade, na modalidade pública. Há também escolas rurais no município, porém, os entrevistados constatam uma crescente redução no número de seus alunos. Quando me tentaram explicar esse fenômeno, os dois educadores acima referidos alegaram inúmeros fatores, entre os quais mereceram destaques os seguintes: o forte“ êxodo rural” que vem, há bastante tempo, se impondo à região, a“ falta de educadores”, o“ custo financeiro” para a manutenção de uma escola no meiorural,tendo“umreduzidonúmerodeestudantes”,adifícil“localizaçãodasescolas”em algumas comunidades, a“ dificuldade de acesso”e a“ longa distância” para ser percorrida a pé, etc. Além desses, existe também uma“ crescente preferência” dos alunos e de seus pais pelo ensino urbano. Por tudo isso, algumas escolas rurais já foram trancadas. Para o município,dopontodevistaadministrativo,“émaisbaratotrazerosalunosparaacidade,em dois ônibus escolares, do que manter a escola com um funcionamento reduzido”, disse-me Ana. Conforme fiquei sabendo, os poucos professores existentes, ainda não aposentados, da zona rural, estão sendo também reaproveitados na cidade. Com relação à escola rural, Ana informouque“algunspaisdealunosdossítiospreferemqueseus filhos estudem nacidade. Elesachamqueaescoladaquiémelhor”.Alémdisso,“muitospaisteriamqueexporavida de seus filhos a diversos perigos, por conta da distância que teriam de percorrer, a pé, para chegaràescolanossítiosvizinhos”,dizBento. O município dispõe de ônibus para o transporte dos alunos que vêm das zonas rurais. No horário da noite um desses ônibus desloca-se para Patos, levando os universitários da cidade. Verifiquei que o município ainda não deu encaminhamentos ao BPC – Benefício de Progressão Continuada – na Escola, um auxílio financeiro oferecido às crianças com deficiências, em fase de implantação pelo governo federal; quando perguntei isso a Bento, 87 estemedisseque“nãosabiasequerdesuaexistência”,masmandouchamarumafuncionária da escola, que tinha uma filha com deficiência e esta confirmou-me que tinha apenas o PBF – Programa Bolsa Família. Ana, contou que“ a escola do município está, inclusive, equipada para receber pessoas com deficiências, mas ninguém se matriculou ainda”. De fato, ao contrário da escola do Estado, a escola do município está melhor adaptada, tendo rampa de acesso às dependências da instituição. A Escola do Estado, como disse Bento:“ tem alunos com alguma deficiência”, mas não dispõe de rampas ou qualquer outra forma de acessibilidade. De modo que, se a deficiência do aluno for um pouco mais acentuada, como as de usuários de cadeiras de rodas, seu acesso será completamente negado, ou a criança será exposta ao constrangimento de ser carregada ao colo na hora que tiver de subir os degraus. No que diz respeito ao lazer e à recreação, as duas escolas se afinam diferentemente. A escola do Estado dispõe de educador físico formado, que atende também como recreador infantil. No entanto, conforme Bento, não dispõe de espaço suficiente para a realização de suas atividades. Aliás, o espaço é um problema que demandará atenção de sua gestão, porque tem, inclusive, mais alunos do que salas de aula. Bento disse que o Estado tem conhecimento da situação e que já tem uma proposta para ampliação da Escola. Não sei até que ponto está foi conversa de gestor. Nos anos anteriores, o problema de espaço não existia, pelo menos no que diz respeito às salas de aulas, porque as aulas do Estado funcionavam em duas escolas. Para contenção de gasto, a propriedade da Igreja Católica, que era alugada ao Estado, foi devolvida. Bento, afirmou ainda que o Estado deseja se ver liberado da educação fundamental, não fez isso até agora porque tem alguns professores que estão no caminho da aposentadoria e não teria o que fazer com eles na região. Conheci pessoas que estavam se aposentando por conta dessa situação e as que não eram efetivas do Estado tinham medo de ficar desempregadas. A questão do espaço escolar municipal encontra-se melhor resolvido. O complexo educacional municipal é bastante amplo, com várias salas. Dentro do qual tem uma quadra de esportes que teve seu telhado destruído há três anos por um vendaval, mas não foi ainda consertado. Ana contou que a prática de esporte infantil não tem condições de acontecer. Da parte das crianças não ouvi nenhuma reclamação, mas devo dizer também que em fevereiro as aulas da escola municipal não haviam ainda começado. O quesito merenda escolar tem administração completamente diferente nas duas escolas. Na escola do Estado, como assegurou-meBento,“amerendaescolaréconduzidapor umconselho,tendonesseconselhoaparticipaçãodeumalunoedeumpai”.Éesseconselho quem decide o quê, como e onde comprar a merenda escolar. É ele quem fiscaliza a sua 88 condução, distribuição e encaminhamento,“ além de ter a participação fiscal extra do Conselho Tutelar”. Na escola do município, disse-me Ana:“ Eu não mexo com isso, étudo comelesládaprefeitura”.OrefletidoporAna,melevaapensarqueaescoladomunicípio não tem nenhuma autonomia com relação à questão financeira. Parece-me que a escola executa apenas o calendário letivo, as outras questões são determinadas diretamente pela administração central. Vale também salientar que, possivelmente, isso deve-se ao fato de a Secretaria Municipal de Educação ser também colada à escola do município, dentro do mesmo complexo educacional. Além disso, Ana, embora seja filha do município, passou sua carreira profissional toda em Patos – PB, tendo sido convidada apenas para a gestão atual. Ela também já decidiu, uma vez que já está aposentada, que no final do ano entregará a escola, quando terminar a gestão, e não se envolverá mais com trabalho. Ao contrário de Bento que é ainda um profissional em carreira, tendo inclusive que ministrar aulas em outra cidade da região como professor em sua própria disciplina. Bento, orgulha-se de ter o quadro de sua escola completo, como faltava apenas um professor de filosofia, carência em toda região, Bento, convidou o padre da cidade para ministrar a disciplina, segundo o qual, os alunos apreciaram muito a aquisição. Ana não tem autorização para contratar nenhum trabalhador de educação. Esse processo é feito pelo prefeito, através da Secretaria de Educação. Pareceu-me que boa parte das crianças e de seus pais tem preferência pela escola do Estado. Bento alega que“ se os pais pudessem, nãotirariam nunca as crianças daqui, talvez porque a escola é menor,maisfamiliar,mais...”.Osgêmeos,DamiãoeCosme,11a, também me disseram de sua benquerença pela escola do Estado. Quando lhe perguntei, certa vez, porque não estudavam na escola do município, que ficava, inclusive, bem mais perto de sua casa, uma vez que eles moram no conjunto habitacional que fica na parte baixa da cidade e a escola do Estado encontra-senoalto,elessimplesmentemedisseram:“porqueláémelhorea gentegostamaisdelá”.Amãedelesparece-me ser da mesma opinião, visto que mantêm seus cinco filhos lá desde que estes começaram a estudar, do tempo em que eles ainda moravam na Serra da Catingueira. Ao contrário daquilo que foi constatado pela antropóloga holandesa Marijke Stegeman (2000) na cidade fictícia de Flor do Mar, há 350 km de Fortaleza, no interior do Ceará, em que menos da metade das crianças de 07 a 14 anos frequentavam a escola, em Catingueira embora as crianças tenham sugestões e criticas à escola e à sua qualidade (SOUZA, 2011), a maioria das famílias catingueirenses tem verdadeiro apreço pela educação de suas crianças 89 (SILVA, 2011; SANTOS, 2011), realidade que também pude observar com bastante frequência nas conversas que tive pela cidade. Não ouvi dos educadores destaque para alta evasão escolar ou para problemas de comportamentos disruptivos ou qualquer forma de desordem preocupante. Para todas as famílias com as quais me foi dado dialogar a escola é entendida como um espaço de possível ascensão social, o que já foi traduzido como elemento significativo para a quebra do „ciclo vicioso da pobreza extrema‟ na cidade (SOUZA, 2011; SANTOS, 2011; SILVA, 2011). Os direitos infantis no sistema público de saúde em Catingueira. Mesmo que esta seja uma política pública importante para toda Catingueira, não somente para suas crianças, não me foi dado entrevistar diretamente seu gestor. Sempre que quis marcar uma reunião com o secretário de saúde municipal, não encontrei, em um mês, espaço em sua agenda. Por esta razão, o material no qual me baseio para a elaboração desse tópico me adveio de várias fontes, além de minha imersão nesse universo. Devo não omitir o fato marcante de minha ida a Catingueira ter sido feita num carro da Secretaria de Saúde, o qual havia vindo trazer um paciente para tratamento em um serviço de saúde especializado da capital. Além disso, todos os arranjos para a minha chegada ao campo deu-se pela mediação do responsável por essa secretaria, sendo que nos primeiros dias de minha estada na cidade, fiquei hospedado na antiga maternidade municipal, em cujo prédio encontra-se alocado um posto do PSF – Programa de Saúde da Família, o que me foi oportuno para ver, a partir de dentro, ao menos o funcionamento de uma unidade de saúde municipal. Do que consegui colher, o município é também acobertado pelo SUS – Sistema Único de Saúde, com todos os avanços e limites de financiamento que esse sistema dispõe. Conta com três postos de saúde na zona urbana, um dos quais já desativado,“ por falta de equipamentos”,como medissePaulo,60a.Uma dasantigasgestões,que por algum arranjo situacional fora conduzida por uma mulher, criou a maternidade municipal, mas esta encontra-se hoje com seu funcionamento suspenso. Portanto, isso significa dizer que a garantia do direito de nascer não tem, na política oficial, mais lugar no município. É possível que o município disponha de alguma parteira, ora, se elas ainda sobrevivem, como mostrou o tão interessante trabalho de Soraya Fleischer (2008) a respeito de Melgaço – PA, resistindo a toda pressão da medicina oficial, é bem provável que existam também em Catingueira. Talvez pela minha curta estada, pelo meu interesse não atento nessa direção ou mesmo pela minha condição masculina, num universo de assuntos muito mais confortavelmente discutidos em espaços feminino, não ouvi falar da existência de parteiras na região urbana do município. 90 Ouvi dizer que todas as parturientes são retiradas da cidade e levadas para Patos – PB. Pensando nas políticas de saúde da cidade, especialmente destacando a pouca importância dada à maternidade, o Sr. Paulo, 60a, disse-me:“Aquitudoquecomeçanãovaiprafrente,é que nem flor, só tem princípio. Para mim, era melhor equipar um só posto, para poder trabalhar bem. Do que adianta, ter muitos sem funcionar”. No referido prédio da antiga maternidade hoje funciona uma das equipes do PSF, que oferece serviços médicos e odontológicos. Além disso, na Maternidade foi feita uma pequena adaptação para o funcionamento de uma unidade do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a qual está atendendo 24h por dia, com seus trabalhadores em revezamento. “O SAMU foi instalado em setembro de 2011, e tem prestado, em média, 60 atendimentos mensais à população”,disse-me seu coordenador. Desse serviço, conhecido por crianças e por adultos, a população se orgulha,“ por já ter salvo muitas vidas”. Ouvi de um meninozinho, Luiz,7a:“MinhamãedizqueoSAMUéumamaravilha”. E deve ser mesmo. Como política tradicional da saúde, o município oferece distribuição de medicamentos, atendimentos e consultas à população. Não existe especialista em saúde infantil e nenhum atendimento pediátrico, a rigor, seria possível na cidade. Considerando a questão dos atendimentos, todas as pessoas, idosos, adultos, adolescentes e crianças devem se submeter a um único médico, com título de doutor, provavelmente um clínico geral, que atende em seu PSF e este, se necessário, encaminhará o usuário, em nome do SUS, para outro ponto mais apropriado da rede, fora da cidade. Confirmando aquilo que já foi observado por Marijke Stegeman (2000) em Flor do Mar, não ouvi nenhuma ideia envolvendo aspectos preventivos acerca da saúde das crianças, embora tenha sabido dos serviços de vacinação e tenha também visto um momento de pesagem de crianças por agentes de saúde. Recordo-me ainda que quando perguntei a Tiago, 8a, se ele já tinha ido ao posto de saúde, este me respondeu categórico:(“...),eununcaficodoente,masaminhavóvaidireto”.Será que saúde é um recurso apenas para os mais velhos, na visão das crianças? Nos PSFs além da pesagem das crianças, e das aplicações das vacinas infantis das campanhas nacionais, também se faz o acompanhamento pré-natal, como ordena o funcionamento do sistema nacional de saúde, mas não há nenhuma inovação da parte do município. Não ouvi, nenhuma ideia de doação de enxovais, como estava acostumado a ver em outros municípios, numa parceria com a Secretaria de Assistência Social. “EmCatingueira só se faz o que é ordenado. Quando uma campanha nacional ou estadual é aberta, contra a dengue, contra o barbeiro, de escovação dentária, o município executa, além disso, nada” Carla, 26a. Possivelmente deve ter havido alguma Conferência Municipal de Saúde, canal de 91 discussão e implementação de propostas municipais, mas suponho que não deve ter tido um marcante significado para a população ao ponto de merecer destaque nas conversas que tive na cidade. O município dispõe ainda de uma ambulância e de carros à disposição da Secretaria de Saúde, os quais transportam as pessoas que carecem de atendimentos para Patos – PB, Campina Grande – PB ou para a Capital do Estado. Esse serviço público chegou mesmo a me parecer, por conta da cuidadosa atenção que lhe é especialmente destinada pela gestão, um trabalho especialmente de „caráter eleitoral‟, como se estivesse em campanha permanente, visando um pleito futuro. Aliás, os motoristas que se ocupam desses translados são todos da confiança direta da gestão, tendo sido por ela nomeados.SeuJoaquim,64a,militantedo“lado doprefeito”, disse-me:“ Onossoprefeitoatendeatodos,atendeatémelhoràquelesquenão votaram nele,ésópedirqueele levapraondea pessoaprecisar”. Seu Joaquim em nenhum momento me disse que havia nisso interesses segundos, a interpretação é atrevimento meu. Existem ainda três Postos de Saúde na zona rural (SECULT, 2012), provavelmente com funcionamento precário, por ter de atender a 20 sítios e a um distrito. Há também o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, fazendo visitas periódicas às famílias. Não consegui ver funcionando, nem nos comentários dos habitantes, adultos ou crianças, algo da política de saúde que houvesse sido pensado no município em favor das crianças. Mas devo destacar que ouvi a narrativa feliz e orgulhosa de um motorista do SAMU, pelo fato de ter assistido a um parto natural, uma vez que não deu tempo da parturiente chegar à cidade de Patos. A assistência social às crianças de Catingueira. Após 1988, no Brasil, a Assistência social, tradicionalmente entregue às primeiras damas, para uma espécie de caridade eleitoral, começou a passar por uma completa reconfiguração em seus arranjos funcionais. Desse modo, sua ação contemporânea, no modelo proposto pela PNAS – Política Nacional da Assistência Social (BRASIL, 2004), mesmo não sendo ainda uma política de caráter universal, passou a ser uma ação governamental para quem dela necessita. Seu objetivo principal é garantir direitos às pessoas mais vulneráveis da população.“ A atual política de assistência social compreende que essa condição de vulnerabilidade pode decorrer da pobreza, privação (...) e ou da fragilidade dos vínculos afetivo-relacionaisedepertencimentosocial(...)”.(ZANIANI&BOARINE,2011,p.279). É claro que aqui o termo„ vulnerável‟ substitui a indizível expressão„ miserável‟, palavra inominável e feia nas ações políticas e até mesmo no mundo acadêmico hodierno. 92 Em Catingueira, como na maioria das empobrecidas cidades do país, a Secretaria de Assistência Social, ou a“ Ação Social”, como lá é chamada, ainda não conta com dotação orçamentária própria. Mesmo vivendo exclusivamente da generosidade financeira dos recursos federais, é por sua porta que entram programas tais como o PBF – Programa Bolsa Família, do qual as repercussões foram fartamente estudadas na cidade pelo grupo de antropólogos ao qual estou filiado (PIRES, 2009; PIRES, 2010; PIRES, SANTOS & SILVA, 2011; SANTOS & PIRES, 2011; SOUZA, SANTOS, PIRES, 2011; SOUZA, 2011, SILVA JARDIM, 2010a, SILVA JARDIM, 2010b). O Município conta também com um CRAS, cujo objetivo é dá suporte, através de assessorias, cursos etc, às famílias atendidas pelo PBF, com um CREAS, programa especializado em atender pessoas vitimadas pela violência, com um Tele-Centro, que visa oferecer acesso à tecnologia digital à população de baixa renda, e com um PETI urbano, que tem a intenção de retirar as crianças de situações de exploração do trabalho infantil. O modelo de financiamento, co-financiamento e da execução das atividades da Ação Social acabou tornando essa secretaria uma vitrine especial para o trabalho de qualquer gestão. Se diz, inclusive, que qualquer gestor da assistência social acabará sendo eleito, se quiser, para qualquer das vagas do legislativo no município num futuro pleito. Essa é uma secretaria que mexe, sobretudo, com o imaginário e com as necessidades das pessoas mais empobrecidas da cidade. Ao julgar pelo número de programas existente no município é possível que o observador se pergunte: como é que uma cidade tão pequena conseguiu angariar tantos recursos federais apenas para uma única secretaria? O dinheiro estabelecido pelo governo federal geralmente financia os trabalhadores dos programas sociais, a manutenção do prédio e às vezes as ações desenvolvidas. De fato, parece existir na política nacional, especialmente, nos últimos governos federais, um esforço de maior investimento na política social, mas isso nem sempre redunda em mais vantagens para a população, especialmente porque as prefeituras municipais têm demonstrado enormes dificuldades no estabelecimento de sua contrapartida. De qualquer forma, numa primeira vista, essa secretaria parece funcionar muito bem, pensa-se de imediato qualquer observador desavisado. Numa segunda olhada a coisa muda de figura. Notei uma queixa generalizada a respeito do funcionamento deficitários dos principais equipamentos da assistência. Tomemos como primeiro exemplo o caso do Telecentro. O responsável pela Secretaria de Assistência Social na conversa que tivemos enalteceu a sua existência, ressaltando o fato de Catingueira ter computadores ligados à internet, franqueado à população municipal, o que de fato deve ter acontecido. Naquele 93 mesmo período várias crianças me disseram que o referido equipamento não estava funcionando havia algum tempo e que eles costumavam ir a uma Lan House particular que existe na cidade. Também o PETI estava procedendo a uma nova seleção profissional, no período em que estive em campo, por haver perdido várias de suas educadoras sociais“ por questõespolíticas”,disse-me Fátima, 30a. Mesmo devendo atuar junto às crianças no tempo das férias, o referido programa ficou sem atividade os últimos 15 dias de dezembro 2011, o mês de janeiro e durante todo o mês de fevereiro 2012. Quer dizer, existe, mas seu funcionamento parece bastante crítico. O CREAS também tem suas atividades bastante reduzidas por conta das condições estruturais de funcionamento, embora tenha pessoal para isto, tenha demanda, como bem me confirmou sua coordenação. O gestor da assistência embora reconhecendo muitas das carências gerenciais, financeiras, materiais, esforça-se para mostrar que já tem feito bastante coisa, pela questão social na cidade, o que deve ser verdadeiro. Mas não era bem isso que entendia parte da população assistida. A observação dessas situações pôs-me, de certa forma, contra a parede. O que deveria analisar? Como pensar, em termos de políticas públicas, a garantia de direitos das crianças? A fala do responsável por essas ações, ou seja, do titular da pasta, parecia não se coadunar com a comunicação das demais pessoas, inclusive de alguns usuários. Será que, como pesquisador, não soube fazer a pergunta certa? Será que obriguei a alguns dos meus interlocutores a dizerem aquilo que pensavam que eu gostaria de ouvir? Será que agiram conscienciosamente? Será que acham que tudo vai bem? Nem sempre a pergunta pode ser a mais conveniente. Será que o meu interlocutor tinha me visto como uma espécie de avaliador e, por isso, se esforçado para me mostrar o que eu poderia não conseguir enxergar? Recordo também o fato de que entrei na cidade pela porta da prefeitura, via secretário de saúde. Será que isso não causou algum impacto? Recorro aqui ao conselho indicado por Faleiros( 2011, p. 37):“ Para se analisar as políticas de proteção à infância em conformidade com os atores situados no próprio bloco de poder é necessário partir da questão por eles mesmos colocada: esta política, defato,existiu?”.Parafraseando-o, pergunto-me: existe mesmo um PETI, um Telecentro, um CREAS em Catingueira? E para quê? Abro aqui um parêntese para dizer que a presença do CREAS e do PETI em qualquer município da federação significa que os observadores nacionais reconhecem que há explícita violação dos direitos das crianças (BRASIL, 2005). A assistência social está programada em dois eixos: proteção social básica e proteção social especial (BRASIL, 2006), esses dois programas – CREAS e PETI – situados na proteção social especial, visam justamente 94 reestabelecer os vínculos sociais rompidos pela violência doméstica, negligência, exploração sexual, pelo trabalho infantil e pela total ou parcial negação de direitos da pessoa humana. É importanteter em mente que a“ cidade é atravessada pela BR 361”, possui vários relatos de“ exploração sexual infanto-juvenil”, tem significativa incidência de“ trabalho infantil”,possuiregistrosde“denúnciadeabandonoedenegligênciaàinfância”,alémdeter sido“ região de garimpo”. Esses fatos, transmutados em dados sociais e geográficos, acrescidos de“ IDH-M – índice de desenvolvimento humano municipal” – abaixo da média nacional, regional e estadual, na casa de 0,555 (FAMUP, 2012), conforme me apontou Francisco, 36a, justificaram, inclusive, que o MDS – Ministério do Desenvolvimento Social tenha beneficiado a cidade com o antigo Programa Sentinela, hoje transformado em CREAS, um programa do governo federal que visa enfrentar a violência contra a pessoa humana no município, especialmente contra as crianças, como acima já referido. Recordo-me de ter ouvido vários casos de declarada violência e negação dos direitos das crianças no município, tais como exploração e comercialização sexual infanto-juvenil. Esse assunto, aliás, é muito presente no universo das pessoas, inclusive entre as crianças. Ouvi relatos sobre pessoas politicamente importantes na cidade que foram acusadas de prática de exploração de meninas, algumas das quais ainda no final da infância ou início da adolescência. Porém, por conta do poder aquisitivo e da influência política dos violadores, essas pessoas ainda não foram punidas pela aplicação de medidas judiciais cabíveis. Devo dizer que, com exemplificação menor, me contaram de exploração de meninos, casos que também foram abafados e não levados à adiante. Na entrevista que tive com Francisco, 36a, este contou-me inúmeros casos de trabalho infantil, abandono e negligência domésticas, situações que precisaram não apenas da intervenção do Conselho Tutelar e do CREAS, mas chegando mesmo à promotoria pública da região. Para Francisco, 36a,“ Esses programas federais são sementes novas, ideaisnovosplantadosnumamentalidademuitovelha”.Talvez se explique nesse argumento a pró-formalidade inoperante de que padece Catingueira na acusação acima feita por Paulo 60a. Acredito que a Secretaria de Assistência Social se apresenta ainda como uma novidade em todo o Brasil, funcionando num misto confuso de caridade, filantropia e política pública. Quero aqui destacar que, ao menos no papel, ela tem uma visão bastante inovadora, pois quer incluir os invisíveis da sociedade, além de ser moldada por uma visão protetora (BRASIL, 2006), objetivando atingir os vulneráveis sociais e aqueles que encontram-se à beira, à margem das garantias constitucionais. Além disso, a visão da assistência contemporânea quer ser capaz de captar as diferenças e de promover a proteção e a autonomia dos sujeitos, 95 procurando entender as necessidades e carências, as fragilidades sociais e as históricas ausências do papel do Estado. Em tese, ela acredita também nas capacidades e nas possibilidades dos sujeitos humanos, identificando forças, protagonismos no meio dos vulneráveis (BRASIL, 2004). Isso significa empoderar as pessoas empobrecidas através de ações libertadoras. Às crianças, como grupo vulnerável, a assistência social deverá destinar uma ação pública especial. Talvez, num município, a secretaria de assistência social seja a vitrine mais importante da política governamental para as crianças, especialmente porque é nela que se aninha CMDCA, aquele que deveria determinar a política municipal da criança e a organização do Conselho Tutelar. Os direitos das crianças na política de cultura de Catingueira. Naquela conversa que entabulei com o então „responsável‟ pela Secretaria de Cultura de Catingueira este me informou que a sua pasta foi pioneira, em todo Estado da Paraíba, na elaboração de um plano democrático, cujo objetivo principal é a valorização das manifestações artísticas da cultura local. O referido plano vigorará, uma vez aprovado pela câmara dos vereadores, de 2012 até 2022 (SECULT, 2012). Como plano municipal de cultura, ele foi elaborado a partir de uma conferência municipal, reunindo importantes lideranças, professores, gestores, cidadãos comuns e pessoas envolvidas com o fazer artístico na cidade. Na longa entrevista que tive com o responsável pela implementação das ações da cultura no município fiz-lhe a pergunta habitual que costumava fazer a todos os gestores com os quais mefoidadoconversar:“oqueasuapastaofereceàscriançascatingueirenses?”Sentiqueele foi pego de chofre, como se não cogitasse a possibilidade daquela pergunta lhe ser jamais feita. De meu lugar de pesquisador, achei que tivesse feito a pergunta mais certeira do mundo e fiquei no silêncio de minha expectação. Contudo, para minha surpresa, e essa foi uma das experiências mais significativas, ele não tentou se desculpar, me ludibriando, me obrigando a ser polido e não questionador. Com a sinceridade própria do homem público, do gestor que entende que a coisa pública é feita num processo de amadurecimento contínuo, disse-me em tom entristecido:“ Nessa você me pegou, diretamente as crianças não estão contempladas”. ComodizLeaRodrigues(2011,p.57):“Umaentrevistaabertaeaprofundadadequalidadeé aquela que resulta em informações e reflexões novas, na maioria das vezes sequer imaginadas pelo pesquisador”. Até então, essa pergunta,„ desconcertante‟, feita a todosos gestores, não me tinha inquietado. Sabe aquele tipo de pergunta que se faz sem pensar em suas consequências? Mas justo na resposta recebida estava a delicadeza da reflexão. Por que eu deveria tê-la feito? Deveria pôr os gestores em„ saia justa‟, constrangendo-os, como um 96 inquisidor (GUINZBURG, 1991)? Deveria sair procurando o que eu queria ver ou a realidade como ela podia ser apresentada? Com quê objetivo? Esperava mesmo que eles mentissem, disfarçando, ou maquiando a realidade vivida? De fato, o texto inteiro da cultura, o qual pude também ler (SECULT, 2012) não contemplava, de forma explícita nem implícita, serviços para as crianças em sua versão final. Sem dúvida o universo adultocentrado da cultura brasileira, na maioria dos feitos políticos, coloca a criança à margem tanto das decisões quanto das benesses públicas. Antes de me dizer que não tinha nada no plano de cultura, o titular da pasta havia me dito que estava oferecendo, por conta própria, aulas de violão para as crianças municipais. Contudo, quando indaguei se era uma ação pública, ele me disse que não, que era uma ação voluntária. Aliás, sua iniciativa estava ligada ao fato de que as crianças sempre circulavam pelo entorno de sua secretaria, uma vez que esta fica numa saleta nas imediações do prédio reservado à Secretaria de Assistência Social, tendo sido as crianças proibidas de lá jogarem futebol, porque haviam quebrado todas as lâmpadas do recinto, como referido nesta dissertação. Conforme disse-me o titular da política cultural, a sua secretaria também espera poder contemplar as crianças com alguns dos projetos que estavam em fase de captação de recursos. Mas isso era tudo. As crianças mesmas parecem não ligar para o fato. Não ouvi nenhum comentário ou reclamação que se dirija ou reivindique ações desta secretaria. Embora esse secretário tivesse planos de baixo custo para a população municipal, tais como: Cine-Teatro, Orquestra de Câmara, Museu Inácio da Catingueira, etc, a„ política cultural‟ da cidade centra-se em duas grandes épocas, na festa do padroeiro, que acontece em janeiro, e na festa de João Pedro, uma espécie de festa junina fora de época, que acontece em julho. E nesses eventos as crianças participam, farta e alegremente, com toda a sua família, sobrevivendo em suas memórias o ano inteiro, como observou Jessica Silva (2011), quando diz que as crianças reservam algum dinheiro do Programa Bolsa Família para gastar nesse período. O esporte e as crianças catingueirenses. Embora vá trabalhar parte dessas informações no capítulo derradeiro desta dissertação, destaco-o aqui porque julgo importante não perder de vista que Catingueira, em termos de esportes, é a terra do futebol. Mesmo que outras manifestações sejam praticadas esporadicamente, todos os que jogam ou torcem preferem, claramente, o futebol. Alias, disse Flávio,15a,que“Catingueiraé100%futebol”. 97 Em Catingueira, como em quase todas as partes do Brasil, as crianças estão, frequentemente, correndo atrás de bola. Durante o dia, vão ao campo, ao espaço da quadra que foi destruída pelo vendaval ou jogam bola nas pontas de ruas, nas praças e nas calçadas. À noite, geralmente às quartas-feiras, meninos e homens se aglomeram na frente da televisão, seja na praça, na lanchonete principal ou no bar do coreto, para assistir aos jogos de diferentes rodadas de campeonatos brasileiras. Azevedo (2011, p. 9), em pesquisa realizada em países de língua portuguesa, afirma que:(“...)ofutebol,enquantofenômenosociocultural e também prática vivenciada no tempo livre, constitui um dos esportes hegemônicos, quase que na totalidade dos países de língua portuguesa”.NapequenaCatingueiranãoédiferente.Emtornodofutebolasvidasdemuitas pessoas se movem. Mesmo jogando bola todos os dias, como aprofundarei mais adiante, o campo de futebol do município não tem nenhum dia reservado a elas. A bem da verdade, a própria Secretaria de Esportes não tem nenhuma ação política esportiva voltada para as crianças. Aliás, também não existe uma política do esporte e aqui não consegui aprofundar as razões, de modo que não sei bem dizer se era porque uma„ inteligência gerencial‟ estava ausente ou se era apenas por inexistência de um simples querer político. Na conversa que tive com aquele que todos diziam na cidade ser o secretário de esportes, este disse-me que o secretário de esportes era um cidadão que praticamente nunca vinha à cidade e que ele era tão somente um coordenador. O trabalho da pasta, ao que pude perceber, se resume ao trato com o campo de futebol, por sinal muito bem cuidado, e com a escala de times adultos, os quais se revezam, ocupando o campo em dias marcados. Embora estejam, todos os dias, como se estivesse batendo ponto numa obrigação laboral, as crianças ocupam apenas pequenos espaços pelas beiradas do gramado, enquanto os adultos disputam ou treinam em dias determinados. Existe, é certo, uma única escolinha de futebol, que ocupa o campo do município, uma ou duas manhãs por semana. Porém, essa escolinha pertence a um organizador particular e cobra por seus serviços, R$ 15,00 reais de cada criança ao mês, decisão que deixa de fora a maioria da população infantil empobrecida do município, por não dispor da quantia estipulada. Aquele coordenador me disse muitas vezes botar dinheiro de seu próprio bolso para a manutenção do campo de futebol, num comportamento muito típico dos donos de times, posição que ele também ocupa em Catingueira. Como justificar que a gestão municipal, através da Secretaria de Esporte de Catingueira,nãoconsigaenxergarodesejodascriançasesua„loucura‟pelofutebol?Seráque é porque elas ainda não votam? Será que é porque seu desejo e elas próprias ainda não 98 contam? Sarmento, Fernandes e Tomás( 2007, p. 185) afirmam que(“ ...) a exclusão das crianças da ação política direta caminha a par do efeito simbólico da sua invisibilização política”.Ébompensar. De qualquer modo esse interlocutor tinha desejos de ver avançar a política esportiva no município, acreditando que ela poderia, inclusive, trazer esperanças e sonhos às crianças da população. Do direito ao lazer infantil nas políticas públicas municipais. A política para o lazer, em Catingueira, parece-nos não ser uma temática que ocupe o interesse da gestão. Em sua pesquisa de campo na periferia do Recife, Mónica Franch (2002, p.121) afirma que:“ Quanto aos espaços de lazer, é comum escutar reclamações da falta de equipamentos destinados à recreação de jovens e crianças”. Embora eu tenha ouvido essa queixa com bastante frequência, é preciso por em relevo que as pessoas da cidade, de um modo geral, vão descobrindo seus ambientes e vão fazendo uso deles dentro de suas possibilidades. Talvez por isso se queixem de que o caminho de acesso ao Alto da Serra da Catingueira e a vereda que desemboca na Cachoeira Mãe Luzia não foram, até o presente, por nenhuma gestão, facilitados. Os times de futebol, com exceção do campo gramado, não recebem incentivo nenhum do poder público municipal. As duas quadras de esportes, uma das quais dentro do complexo escolar, destruídas, há três anos, aproximadamente, por um vendaval, não foram ainda consertadas. Na praça principal o único atrativo adicional é uma televisão, cujo funcionário responsável há dois anos não recebe um tostão. O circo que vi fazendo sua última apresentação não me pareceu ter sido incentivado ou mesmo fiscalizado pelo poder público local como importante recurso ao lazer municipal. Do ponto de vista do lazer infantil, as crianças, assim como os adultos, se viram como podem, não importa se correndo atrás duma bola, em todo e qualquer lugar, se montadas em bicicletas, pelas ruas e praças, ou se brincando de esconde-esconde e de escorregar, em cima das pedras da Fonte do Olho D‟água, ou se pulando o calçadão da igreja. Mónica Franch (2002) nos indica que desenvolver atividades nas ruas não significa, necessariamente, ausênciadeequipamentospúblicosapropriados.Paraareferidaautora:“Aocupaçãodasruas é mais uma expressão da maneira pela qual os moradores de periferia se relacionam com o lugarondemoram”(FRANCH,2002,p.126). Embora tenha feito as observações acima, devo acrescentar que, ultimamente a população tem podido contar com um atrativo especial na cidade que é a piscina pública municipal. Esta piscina foi construída pela prefeitura, em 2011, e é aberta aos sábados e 99 domingos à população em geral. Recentemente a piscina recebeu vários atrativos, como bancos de sol, guarda-sol, escorregador e chuveiros. Para o acesso à piscina não existe nenhuma restrição, controle ou organização. Ela é apenas um equipamento público, mas não estar cercada por política alguma. Todos podem entrar, tomar banho e ir para casa. Às vezes as crianças saíam correndo do campo de futebol, que fica ao lado, e tibungavam dentro da piscina sem nenhuma previa preparação, vestida de calção e de camisa, até mesmo com as sandálias nos pés. Pareceu-me que o fim derradeiro da piscina é o banho, como forma de lazer. Quando perguntei ao coordenador de esportes se havia algum programa de sua pasta para a piscina, este me informou que a piscina, estranhamente, estava sob a responsabilidade da Secretaria de Obras. Em meu modo de compreender, a piscina, mesmo com a função de puro lazer, acaba sendo um dos melhores espaços para o exercício e aprendizado da democracia, da participação e da inclusão de crianças em Catingueira. Cosme e Damião, 11a, os gêmeos com os quais muitas vezes conversei, sempre vão juntos para todo e qualquer lugar. Certa vez, eles se envolveram numa encrenca com o Rafael, de mesma faixa etária, porque este último os empurrou para dentro da piscina. Rafael, embora de mesma idade, é um desses meninos bem corpulentos, um dos gêmeos teria sido surrado se o desafiasse sozinho. Mas, os dois o enfrentaram, tendo inclusive o apoio de um terceiro menino. Esta estratégia, coletiva no melhor sentido da observação, levou Rafael a um recuo, tático, talvez; este, reconhecendo que havia errado, pediu desculpas e no instante seguinte vi que os quatro deram-se as mãos. Como lá ninguém controla ninguém, para esse incidente, não houve interferência de nenhum adulto, nem minha, que os observava agoniado. Outra característica importante da piscina é que ela não coloca os adultos no centro e as crianças nas beiradas, como faz o campo de futebol. Todos estão misturados, disputando o mergulho, todos se exibem em cambalhotas, cada um querendo dar seus mais belos saltos ornamentais. A piscina parece ser muito mais sensível às crianças do que o campo de futebol, misturando, sem separar, adultos e crianças, embora, geralmente, os de famílias mais empobrecidas da região urbana. Se não estou exagerando em meu comparativo, diria que a piscina pública representa para boa parte de Catingueira o que a praia de Boa Viagem representa para a Comunidade do Bode, no bairro do Pina no Recife, da qual Marcia Longhi (2001,p12)diz:“Apraiaéograndeedemocráticolazer.Éumespaçodesocializaçãoque não faz nem exclusão de gênero, nem de faixa etária e nem de calasse social (apesar de existiremcódigosdehierarquização)”.Lógico que a piscina não é um espaço apenas delas, e 100 nem deve ter sido pensado apenas para elas, uma vez que é para lá que vão homens e mulheres, rapazes e moças, também para beber, comer, paquerar, se embriagar, etc. Dentro do espaço onde está a piscina há um bar que vende comida, refrigerante e bebida alcoólica. Aliás, a cidade tem mais de 20 bares, sem contar os outros pontos que podem vender bebida alcoólica, inclusive às crianças e aos adolescentes, talvez não se preocupando se para seus pais ou para elas próprias ou para quem quer que seja. Complementando este argumento, recordo-me que, em Catingueira, Silva Jardim (2010b p. 42-43)presencioudois(“ ...)meninosdedozeanosde idade(...)bebendo juntos,eatémais queosadultos”.Éclaroqueissonãoé,obviamente,umacoisabemaceita.Alias,continuao autor:“Umadassenhoraspresentesfalava:issoéumabsurdo”. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS CRIANÇAS EM CATINGUEIRA: O problema da participação política das crianças é um assunto grave. Desde 1989, com a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, dizem Butler e Rizzini (2012, p127):(“...)os governos mundiais, em nome de seus Estados, assumiram a responsabilidade de fornecer as condições necessárias para a criança e o adolescente exercerem o direito de serem ouvidos e de participarem dos processos e das decisões que afetam suas vidas”. Contudo, vários autores têm observado que as crianças, de um modo geral, não são escutadas, consultadas, incentivadas à participação, mesmo quando das formulações políticas que interferem em sua existência (QVORTRUP, 2010; SARMENTO, FERNANDES & TOMAS, 2007; RIZINI, 2011). Há, se é que assim posso dizer, um esforço,„ inconsciente e às vezes tambémciente‟que impõe a ausência das crianças em instâncias que deveriam evocar a sua participação e os motivos são os mais diversos. Alguns grupos defendem que as crianças deveriam ter suas vozes escutadas em todas as instâncias da sociedade, outros acreditam que sendo apenas representadas por adultos parceiros já estarão em boa medida (LEE, 2010). De minha parte, estou convencido de que, mesmo não sendo consultadas, consideradas ou escutadas, as crianças atuam, politicamente. Mesmo não estando presentes nas instâncias que tomam as grandes decisões, é importante considerarqueelas,dealgumasformas,interagem(“...)ativamentecomosadultosecomas outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos papéis que assumemedesuasrelações”(COHN,2005,p.28). É costume acreditar-se que a participação dar-se apenas pelo uso da fala, pelo uso de argumentos discursivos. Contudo, ações e atitude mais afetivas também são importantes e 101 efetivos instrumentos de participação. Penso aqui na ocupação dos espaços sociais, por exemplo, a partir de onde se pode avançar na conquista de uma ação mais racional e militante. Nesse sentido, acredito que, a seu modo, nem sempre compreendido pelo universo adulto que as governa, por sua marcante presença, pela ocupação que fazem dos espaços comunitários, pelas interações sociais, nas esferas públicas, nos grupos de pares (CORSARO, 2011), nas arenas domésticas, as crianças estão participando, politicamente, fazendo-se, de alguma forma, visíveis, sobretudo, reivindicando direitos de acesso aos bens de sua sociedade em suas práticas sociais cotidianas (SILVA & NOGUEIRA, 2012). Através de suas práticas sociais, como coloca Sarmento (2011, p. 585)(“...) em cada momento, as formas de ser e de agir das crianças“ contaminam”, alteram, modificam permanentemente as práticas familiares, escolares,institucionais,edosterritórioseespaçossociaisemqueseencontram”. ParaLianaLewis(2004,p.233):“Aformacomoasociedadeemgeralexercecontrole sobre as crianças explicita como lida com o poder, pois a criança não apenas não é um ser natural e neutro, como também é um ser político”. Como seres políticos e não neutros, as crianças tem suas formas de atuação e participação. A atuação política das crianças em Catingueira, está claro, não é uma atuação consciente, organizada, sistemática, no sentido racional da expressão, comumente, entendida pelos diversos atores sociais militantes. É uma presença e atuação intuitivas e afetivas, no caminho de uma racionalidade possível, como entendido por Heloysa Dantas (1992), a partir de uma inspiração em Henri Wallon. Essa atuação política, certamente, se dá pela ocupação e pelo uso dos espaços de sua comunidade. Em sua pesquisa de campo, Edilma N. Souza( 2011, p. 56) constatou que(“ ...) a criança é capaz de compreender algumas situações e de interferir em seu contexto social. As criançasdeCatingueira(...)conhecemasproblemáticasdoseucotidiano”.Partindodeminha observação, percebo que as crianças não apenas conhecem algumas problemáticas de seu cotidiano, mas também são capazes de apresentar soluções bem criativas para elas. Como disse nesta dissertação, vi várias vezes, um grupo de crianças levando rodo e vassoura para uma quadra de esportes que se encontrava em total abandono administrativo, desde que fora destruída por um vendaval que aconteceu na região. Quando lhes perguntei por qual motivo levavamtaisinstrumentosparaaquadraesportes,Silas,11a,medisse:“Porqueoprefeitonão se interessa em endireitar a quadra”. Paulo, 12a,afirmou que“ O prefeito só sabe prometer, mas não faz nada”. Lucas,9ª, me informouque“ já veioumcara medir,tirar foto,mas não ajeitaram nada até agora”. Em outras palavras, ninguém até então tinha se interessado em resolver o problema. Como elas queriam brincar de bola e a quadra estava muito suja elas resolveram limpá-la,“umpouquinhotodavezqueagentevemjogar”,disseAndré,13a.Em 102 algum momento também fico pensando se elas queriam mesmo que a quadra fosse, de fato, consertada. E se fosse reformada e o seu livre acesso passasse a ser a elas negado? De fato, esta seria uma função da política pública: garantir o direito de brincar, o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer (BRASIL, 2006). As crianças sabem disso, mas não esperam, passivas, uma solução. Como o problema não se resolve, as crianças criam, dentro de sua medida de conhecimento, umas ajudando as outras, na conflitividade própria da idade e no aprendizado solidário, a resolução. Demonstrando seu poder pela ocupação da cidade, as crianças de Catingueira, da mesma forma que aquelas crianças das ruas do Recife, observadas por Liana Lewis (2004), também vão demarcando sua atuação. Comumente elas podem ser vistas correndo atrás duma bola, isso em todo e qualquer lugar, ou montadas em bicicletas pela rua, ou brincando de esconde-esconde em cima das pedras da Fonte do Olho D‟água ou pulando o calçadão da igreja. Sua ocupação territorial nem sempre ocorre pacificamente. Monica Franch (2002, p. 126) observou na comunidade do Vietnam, no Recife que(“...) o jogo na rua pode ocasionar conflitos entre as gerações, nos quais se expressa uma certa hostilidade dos adultos em relação aos jovens – brigas verbais, colocação de obstáculos como cacos de vidro no chão para impedir a realização dos jogos etc”. É bom ter em conta que muitas vezes as crianças de Catingueira são levadas ao Conselho Tutelar ou este é acionado contra elas. É importante também rememorar que muitos adultos tem fortes criticas à circulação das crianças na cidade, como deixei mostrado no capítulo anterior. Alanen(2010,p.769)dizque:“Ascriançastambémsãoatoressociaiseparticipantes da rede de relações que formam a sociedade; por meio de sua participação, elas também contribuem para as sociedades a que pertencem e não somente o fazem na idade adulta”. Penso que, se fazendo visíveis e ocupando todos os espaços, as crianças estabelecem, de alguma forma, sua plataforma de atuação e de reivindicação às políticas públicas municipais. Seguindo esta linha de raciocínio e visando melhor ilustração da ideia acima trabalhada, abaixo procurarei descrever alguns dos espaços em que pude constatar a atuação das crianças. A Piscina: O primeiro desses espaços de visibilidade política infantil que aqui descrevo é o da piscina, uma importante construção da prefeitura e que é aberta aos sábados e aos domingos à população. O fato desse ambiente não ter sido pensado somente para elas, de certa maneira, favorece a sua atuação. É um espaço híbrido (CANCLINI, 1997), funcionando, 103 misturadamente, como toda sociedade humana. Por isso a destaco como um dos melhores espaços para o exercício de democracia e inclusão em Catingueira. Na piscina, todos podem estar no centro das atenções. Nela misturam-se adultos, jovens, homens, rapazes, mulheres e moças, com um destaque especial para as crianças. A Praça: Outro lugar de alumiada visualização das crianças é a praça principal da cidade, especialmente a parte que fica por detrás da Igreja de São Sebastião. Nela as crianças brincam, sentam-seemlongasconversas,„apostamasorte‟nabancadejogodeazar,também conhecida como a banca do enfinca; quando têm dinheiro, vão à lanchonete ou à padaria pra comprar guloseimas, lá também chamadas de brebotes e burungangas (BENJAMIN, 2010). A praça de Catingueira é o grande parque das crianças, em especial, dos meninos. A Igreja: Um terceiro espaço de ocupação e atuação política infantil, mesmo que em menor proporção, é a religião. É claro que em todas as igrejas as crianças estão presentes. Mas aqui quero enfatizar o caso do terço dos homens, recitado a cada sexta-feira, na igreja Católica, no qual as crianças são convidadas a rezar o quinto mistério. Assim como os adultos, as crianças presentes fazem questão de rezar ao microfone, a partir do qual, sua voz é irradiada pela torre da igreja para toda cidade. Nesse sentido, o convite do padre às crianças parece ser uma deferência singular. A Família: Embora tenha convivido pouco com as famílias, especialmente, em ambientes domésticos, reparei que as crianças de Catingueira estão sempre em referência a três modelos de infâncias: a dos avós, a dos pais, e a das próprias crianças. Há quase sempre um confronto geracional. Os avós dizem que criaram seus filhos no cabresto curto e estes criam seus netos como toda soltura do mundo. Os avós viveram em um tempo em que crianças não tinham, praticamente, nenhum direito; os filhos cresceram num tempo intermediário, e os netos estão vivendo num momento em que a criança é muito mais considerada, como eles dizem: “A criançadehojeérei”.Ascriançascontemporâneas,decertaforma,incomodama alguns dos modelos adultos. Mesmo assim, as famílias catingueirenses, em geral, valorizam-nas. Nos últimos tempos, também por conta do Programa Bolsa Família, o espaço doméstico vem sendo uma de suas maiores arenas de atuação. As famílias entendem que as crianças são as 104 principais responsáveis pela entrada do dinheiro do referido programa em seus lares, dando a elas, inclusive, algum poder de barganha (SOUSA, 2011, SILVA, 2011, SANTOS, 2011, SILVA JARDIM, 2010). Aliás, em Catingueira, na percepção de Souza(2011,p.56)(“...)a criança ocupa um novo espaço na família, é ouvida e tem condições de negociar seus interessescomosadultos”. A Escola: Certa vez, um idoso que observavaotransporteescolar,confessou:“Hojeestá muito bom. Só não estuda quem não quer. O governo dá o carro, dá a escola e até paga para os estudantes ficarem na escola. Quando eu era criança nem escola existia. Tinha a casa da professora, mas somentequempodiapagaréqueiaestudar”.Nessesentido,talvezaescola, em Catingueira, seja o lugar que melhor concentra a reivindicação política das crianças, não me importa se originada numa geração anterior. Nela, as crianças são vistas diferentemente. Talvez, o impacto desses 22 anos de ECA pode ter sido, imensamente, positivo para a atuação políticas das crianças (SILVA, PEREIRA & BRAGA, 2011). A escola é o lugar da criança, embora lá também estejam adultos. O Campo de Futebol: Por derradeiro, um espaço de acentuada visibilidade política infantil em Catingueira é o campo de futebol. Esse espaço, mais do que muitos outros, é marcadamente masculino. Para Sousa(2007,p.05)(“...)olugardainfâncianasociedadepodeserum“entre-lugar”(...),isto é, o espaço intersticial entre dois modos: aquilo que lhe é imputado pelos adultos e aquilo que as crianças reinventam em seu próprio mundo”. Penso que o fato de serem tangidas pelos adultos para as beiradas acaba gerando, em seu favor, um espaço especial. Mesmo catando as migalhas que ficam às margens, as crianças vão costurando as suas muitas formas de atuação e participação. PALAVRAS PARA TERMINAR... De acordo com Nascimento( 2011, p. 147):“ Pensar a infância no Brasil significa considerar diferentes grupos de crianças, cujas vidas e oportunidades, na maior parte das vezes, são determinadas por diferentes condições econômicas e sociais”. As crianças de minha reflexão são crianças vivendo em situações de empobrecimento, portanto, em situação de vulnerabilidade e carentes das políticas de garantias de direitos sociais, indicadas pelos acordos internacionais, assegurados pela Constituição Federal e pelo ECA. 105 Neste capítulo fiz um esforço, através da descrição das ações municipais, para compreender de que forma as crianças de Catingueira participam dos bens de sua comunidade, tendo seus direitos legais garantidos no acesso às políticas públicas. A condução da política pública, a distribuição de seus recursos, a prioridade que o município lhes oferece, tudo isso deve ser entendido como indicativos do modelo proposto pela gestão às crianças da população. Se não estou enganado em minha observação, não parece haver nas políticas públicas para a infância em Catingueira uma clara ou direta influência do ECA. Em minhas conversas com os gestores municipais, não ouvi menção ao direito infantil em nenhuma ocasião. Sou levado a pensar que, se o CMDCA e o ECA exercem alguma influência nas políticas destinadas às crianças, em Catingueira, esta é, provavelmente, indireta, pelas beiradas, quase de raspão. É preciso destacar que a política pública para crianças em Catingueira não ousa, não cria e nada inventa. O grosso das ações em favor das crianças municipais vem de fora, do governo federal ou da gestão estadual, isso implica tanto a elaboração e planejamento, quanto o financiamento até os encaminhamentos. Ao município cabe apenas a execução como contrapartida. Em Catingueira, talvez por isso, se faz o mínimo necessário, funcionando muito precariamente, dentro dos limites do possível ou tolerável. Não sem motivos, os pensadores da cidade queixam-se de tantas irregularidades administrativas. As crianças, pareceu-me em várias ocasiões, não são sequer contadas, vistas e ouvidas na determinação das políticas públicas que a elas se destinam, o que caracteriza aquela “invisibilidade” de que falavam Sarmento, Fernandes e Tomás( 2007). Aliás, fora da Educação, única política com orçamento federal, nenhuma outra política se obriga a olhar exclusiva e prioritariamente para as crianças como ordena a Constituição Federal e o ECA. Mas, como pude entender, as crianças do município não quedam-se passivas esperando a sorte chegar. Elas agem politicamente, de modo especial, pela ocupação dos espaços. Nesse sentido, penso ser, perfeitamente, possível compreender que há, na atitude das crianças, uma reivindicação de direitos, especialmente, na tentativa de se fazerem visíveis a toda população. Os responsáveis pela execução dos direitos infantis, refiro-me aqui à comunidade adulta, ao Conselho Tutelar, ao CMDCA, à política pública, à gestão municipal, nem sempre compreendem essas ocupações dos espaços como reivindicações advindas das crianças. Mesmo assim, autorizam políticas que, sem que sejam pensadas para as crianças, acabam respingando sobre elas, lhes garantindo, minimamente, alguns direitos essenciais, como é o caso da piscina pública, do PETI, da Escola, etc. 106 CAPÍTULO IV MENINOS APRENDENDO COM HOMENS: Considerações sobre os direitos infantis a partir do estádio de futebol em Catingueira. INICIANDO O ASSUNTO: Contando a partir da primeira metade do século passado, uma gama considerável de pensadores, seguindo diferentes campos dos saberes, vem se debruçando atentamente sobre o brincar infantil (BROUGÈRE, 1998; CORSARO, 2011; FERNANDES, 2004; HUIZINGA, 2000, KLEIN, 1997; VIGOTSKI, 2008; WINNICOTT, 1975), retirando dele uma enormidade de ensinamentos. Na ótica de alguns desses autores, o brincar, os brinquedos e as brincadeiras, elementos da cultura lúdica, do ponto de vista prático, ao menos para as crianças, são as coisas e as atividades mais sérias do mundo. E essa admirável hipérbole continua sendo constatada por vários observadores da infância contemporânea em nosso meio (SOUSA, 2005; KISHIMOTO, 1994; PINTO & LOPES, 2009; WASJKOP, 1995). No Brasil, o brincar se institucionalizou, de forma exemplar, como direito infantil no ECA. Esse tema ocupa vários tópicos do referido documento, estando melhor aclarado entre os artigos 53 e 80 (BRASIL, 2006). Contudo, o fato de determinadas indicações nacionais encontrarem-se asseguradas legalmente nem sempre significa que elas sejam garantidas no terreno das práticas cotidianas. Para além do legislado, do institucionalizado e do estabelecido pelos acordos assinados nacional e internacionalmente, o direito faz-se no dia-a-dia do vivido humano. É no cotidiano, como discuto no segundo capítulo, que as pessoas vão se apropriando do direito. Como garantia, em muitos casos o direito só se efetiva quando acionado judicialmente. Nesse sentido, o ECA, enquanto regulador dos direitos das crianças, acaba sendo um instrumento muito mais propositivo do que determinativo. Lembro-me aqui de uma edição do dito documento, realizada pelo governo da Paraíba em 2011, em cujo frontispício encontra-se a seguinte frase:“ Faça valer na prática os direitos das crianças e adolescentes”. Parece que a lei não tem poder por si só. Tem razão Fátima Alberto( 2002) quando diz que o ECA ainda é pouco operante. Sabendo que da parte do ECA, pela via do esporte, do lazer, das produções culturais, a ludicidade infantil encontra-se assegurada, me perguntei como e em que medida, o direito ao brincar é vivenciado pelas crianças e pelos adultos em Catingueira. Embora o tenha percebido em muitos espaços da cidade, nos quais as crianças impõem-se pela presença e ocupação 107 social, como mostrado anteriormente (SILVA & NOGUEIRA, 2012), na beira do campo de futebol ele me pareceu mais apropriado para uma observação sistemática. Neste capítulo, num único movimento, apesar de dividido em vários subtópicos para facilitar a leitura, apresentarei o resultado das várias sentadas que fiz à beira do gramado, observando os relacionamentos de adultos e crianças, especialmente do sexo masculino. Inicio chamando a atenção para o estádio enquanto importante palco para a encenação do vivido, destacando no futebol a sua forte marca de gênero; vejo ainda o gramado como espaços de ocupação social; enfatizo a paixão pelo futebol municipal como um elemento de reprodução de uma preferência nacional, apontando-o como lugar onde também se pode exercitar a preferência e a escolha; reflito sobre a crença do catingueirense a respeito do talento para o futebol, mostrando que alguns pensadores da cidade o entendem como um dom, embora não desconheçam a possibilidade de que um jogador possa ser treinado; problematizo a ida das crianças ao campo, revelando um pouco de sua autonomia e do cuidado que a elas dispensam os adultos; alumio alguns aprendizados que as crianças podem fazer a partir das beiradas do gramado, visto que lá elas podem escutar de tudo. Depois de apresentar o quanto o futebol é regrado, darei ênfase à organização dos meninos para uma pequena partida nas beiradas do gramado, seguindo suas capacidades criativas; antes de concluir medito sobre as coisas que vi encenadas nas beiradas do gramado, fazendo aplicações a partir dos direitos das crianças. Espero poder trazer algumas considerações a respeito do aprendizado que as crianças lá fazem na direção da tomada de posse de seus direitos. O estádio de futebol como palco para a encenação do vivido. Meu encontro com o campo de futebol, em Catingueira, deu-se, inicialmente, de modo espontâneo. Julgo ter sido esta a minha primeira entrada em campo. Ao chegar ao município, ainda ao entardecer, me falaram que havia um circo na cidade e que era a sua última apresentação, circo do qual falei no segundo capítulo. Decidi caminhar pela rua e ver, ainda com a luz do dia, onde ele estava. Da maternidade, onde fiquei hospedado os dois primeiros dias, que encontra-se no começo da cidade, até o circo, que estava armado depois da praça principal e quase na outra ponta da cidade, leva-se uns cinco minutos caminhando. Depois de localizar o circo, que só funcionaria à noite, entrei no Estádio de Futebol e lá estava uma das cenas que vi, repetidamente, todos os dias, durante a temporada de minha estada na cidade: crianças, adultos, bolas e espaço para jogar futebol, numa mistura de disputa bastante confusa, tingida por experiências etárias as mais diversas, que só consegui organizar em meu imaginário tempos depois. 108 Em Catingueira, o futebol, de certa forma, oferece um importante palco para a encenação do vivido, o que interessa ao observador orientado pela Antropologia. Em seu estudo,Almeida(2011,p101) já mostrouqueoesporteé(“...)umelementoqueagregaos acontecimentos sociais, para (...) transformar-se em fonte de produção cultural, bem como em elementoimprescindívelparaentenderosacontecimentossociaiseculturais”.Estou,porisso, acreditando que o futebol, inserido nas culturas ou subcultura das crianças, seja um importante tradutor da infância masculina, em Catingueira, da mesma forma que são as crianças uma importante holofote para se mirar o vivido na cidade. É claro que ao olhar para o campo de futebol, nas discussões que estabeleço neste capítulo, estou também dando ênfase a um dos principais espaços de sociabilidades infantis na cidade. Nele, nas relações estabelecidas entre homens e meninos, muitas vivências e muitos aprendizados são compartilhados. A partir do campo de futebol modos de vida são descortinados, apontando inclusive para a possibilidade de se entender alguma compreensão que a comunidade adulta tem da infância no município. Além disso, a partir da beirada dum campo de futebol pode-se proceder uma investigação a respeito da construção compartilhada da noção e representação de direitos infantis. Nesta direção, talvez, muito mais do que em qualquer outro cenário, o campo de futebol represente uma ocasião singular para essa mirada antropológica. O futebol é, para Gastald (2005, p. 149): “(...) fato cultural da maior importância na cultura brasileira contemporânea, (...) considerado um dos principais elementos articulados com a identidade nacional no Brasil( ...)”,ou no dizer de Roberto DaMatta( p. 12):(“ ...) é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós”. Certamente não é sem motivo que somos considerados“ O País do Futebol”,muitoemboranãotenhasidooBrasiloseuinventor. Como no resto do Brasil, em Catingueira, nas muitas das rodas de conversas, sobretudo nas masculinas, o futebol ocupa espaço singular. Ponho-me de acordo com Guedes (2011,p.02)quandodizque:“Atravésdofutebolavaliamosediscutimosidentidadeehonra nacional, composição étnica do povo brasileiro, virilidade e masculinidade, força, fraqueza, coragem,covardia,solidariedade”.Ofutebolseimpôsaosmeusolhos.Catingueiramefezver o quanto ele tem razão de ser uma paixão nacional. O futebol como uma marcação de gênero. No município aqui investigado, alguns lugares são marcados pela presença dos homens e outros são exclusivamente masculinos: o terço dos homens, rezado às sextas-feiras 109 aos pés de São Sebastião, é exclusivo, como o nome bem diz, mas nada impede que mulheres o frequentem; os mais de20baresebotecosdacidade,pontodeencontro,„obrigatório‟,para os amantes de uma boa cachaça, algumas mulheres os visitam, mas para muitas não fica bem beber na rua (PIRES, 2007a); o roçado, paixão dividida, mas muito inclinado para o universo do provedor (SOUZA, 2011); a praça principal da cidade, em boa proporção do tempo, é ocupada por meninos, rapazes e homens, as meninas, em grande maioria, apenas passam, parecendo não nutrir por ela muito desejo de permanência. Perguntei a uma das moças, Ana 19a,porqueasmeninasnãosedemoravamnapraçaeestamerespondeu,lacônica,“deveser porque acham melhor ficar em casa”; a banca de jogo de azar, conhecida como a banca do enfinca, nela não vi nenhuma mulher jogando etc. O campo de futebol, mesmo que nada impeça a participação feminina, parece destinar exclusividade à benquerença masculina. Nessesentido,temrazãoLeón(2009,p.4):“Ahistóriadofutebolestáintimamenteligadaao aparecimento de uma masculinidade corporificada, um corpo que demonstrasse visível e publicamenteamachezadoseuportador”.Porisso,depoisdeterdiversasvezesobservadoas repetidas cenas nele descortinadas, só posso entender o campo de futebol como um palco, prioritariamente, masculino. O futebol, sem dúvida alguma, possui um elemento marcador de gênero. Embora algumas meninas pratiquem, gostem e até entendam suas regras, ele é quase tão somente uma atividadedemeninos.“NoBrasilaformaçãodamasculinidadepassapelaconstruçãodeuma identidade marcada na infância enaadolescênciapelaatuaçãodojovemnosjogosdefutebol” (LEON, 2009, p. 02). Na verdade, devo dizer que, na pequena Catingueira, apenas meninos vi correndo atrás de uma bola. Exceções existem, mas, no mundo do futebol contemporâneo, em Catingueira, elas são bem insignificantes do ponto de vista numérico. Abro um pequeno parêntese para dizer de que tive conhecimento da existência um time de moças na cidade. Mas o grupo não se sustentou por suficiente tempo, ao ponto de crescer históricos ramos frondosos. Cheguei a conversar com uma das atletas, Zilderlândia, 22a, hoje universitária, a qual disse-me que a coisa que mais gostava de fazer, na cidade, era jogar futebol. Ela reveloume também que depois que teve uma contusão em seu joelho direito parou de jogar e as companheiras não se motivaram a continuar. A conversa toda me deu indicativos de que ela era a líder principal da equipe e que, em sua ausência, o time feminino se desmantelou. De qualquer forma, ela ainda tinha esperanças de reativar o time feminino. O campo de futebol, além de ser um espaço bastante masculinizado, é também significativamente adultocentrado. Além de não incentivar a entrada de suas mulheres nessa prática esportiva, tolhe em muitas ocasiões a entrada das crianças. Ao dizer que é 110 adultocentrado, não estou querendo dizer, que nele não existam crianças. Existem sim e muitas. As crianças em Catingueira estão em toda parte, obviamente. E, no campo de futebol elas estão, numericamente, sempre em maior representatividade, embora sejam tangidas para as beiradas do campo, deixando o centro apenas para os homens adultos. O futebol como ocasião de ocupação de espaços sociais. Ver crianças jogando bola no estádio de futebol, na quadra, nas praças e nas pontas de ruas teria passado despercebido e sem maiores comentários se não fosse o fato de que muitas pessoas o apreciam, pra valer, na cidade. Era como se o campo desejasse me comunicar uma faceta do seu vivido. Todos os dias acontecem jogos de futebol. Todas as quartas-feiras, várias pessoas se reuniam, num costume já bem antigo, ao redor dos três televisores que ficam no centro da cidade, um na praça, outro na lanchonete e outro no bar do coreto, para assistir aos jogos dos campeonatos brasileiros ou internacionais, transmitidos pela TV aberta. A maioria das casas possuem televisores, mas muitos homens e também muitos meninos se deslocam de suas residências com a finalidade última de assistirem aos jogos televisionados no entorno da praça. Para QueirozeFranch(2010,p.21):“Osespaçospúblicos são espaços de convívio, de encontro com o outro, com a alteridade, onde se confrontam diferenças, se explicitamconflitosesepraticamtambémaurbanidadeeapolítica”. Nessa ocasião, certamente também em muitas outras, parece ocorrer na praça uma divisão de status social. Está claro que todos têm direitos a assistir aos jogos. Não vi nenhuma proibição. Mas na lanchonete, por exemplo, só ficam as pessoas mais bem postas da cidade, sobretudo, aquelas que dispõem de algum dinheiro extra para gastar enquanto os jogos são transmitidos. No bar do Coreto parecem ficar aquela gente de„ reputação mais duvidosa‟, como disse Seu Agenor 85a,“ as putas, e aquele povo sem classe que desce do alto”. Não entendi muito bem o porquê dessa separação, se tanto os da lanchonete quanto os do bar do Coreto tinham de pagar por seus próprios consumos. Em frente à televisão da prefeitura, que está instalada por detrás da Igreja Matriz de São Sebastião, ficam os jovenzinhos adolescentes e alguns rapazes, talvez porque não têm dinheiro extra para gastar, porque quando têm com sobra,estesserecusam,inclusive,atomarossorvetesditos„baratos‟,quesãooferecidosem copos descartáveis, demonstrando clara preferência pelos sorvetes de marcas conhecidas na cidade. A televisão da prefeitura, aquela que é, em dias comuns, o único atrativo da praça, fica protegida por uma caixa de ferro, tendo um homem que se responsabiliza por ela, mesmo se queixando de que, há quase 02 anos, não recebe um centavo, como foi acordado com o gestor 111 municipal. Aquele homem, também um sujeito muito devotado ao futebol, disse-me que liga a televisãoporquetem“penadosmolequesqueficamnapraçaquerendoverojogo”.Algumas vezes, durante a semana, ele não ligava a televisão, mas nas quartas-feiras, durante o mês de fevereiro de 2012, não deixou de ligar nenhuma vez. Destaco ainda que as crianças, enquanto grupo social distinto dos adultos, pareciam, em alguma medida, ter passagem livre, indo de um lado para o outro, pouco se importando com as diferenciações, e muitas vezes não demonstrando interesse algum em fazer acepção de pessoas ou de lugares. Recordo-me de ter visto crianças no bar do Coreto, na lanchonete e também na praça, olhando para a televisão. É bem provável que as crianças saibam da „reputação‟ do bar do Coreto, certamente algumas talvez até o evitem, mas essa não foi a marca que melhor ficou impressa em minha observação. Aliás, quem de nós nunca peitou limites sociais impostos à nossa infância? Observei que nesses momentos dos jogos, quando têm alguma intimidade com algum adulto, estas pedem pasteis ou copos de refrigerantes ou aproveitam para cobrar alguma guloseima prometida no campo de futebol. A televisão aberta gasta um significativo tempo com o futebol, certamente porque este, ocupa muito espaço na vida de algumas pessoas, no Brasil inteiro. Nesse sentido devo dar razão a Gastald( 2005, p. 150): os(“ ...) fatos esportivos constitui-se em um fenômeno de audiência constante na mídia brasileira, o que revela, se não sua“ importância” como tema jornalístico,pelomenossuarelevânciacomofatosocial”. O futebol de Catingueira como reprodução da preferência nacional. Catingueira, não encontro aqui melhor argumento, é a terra do esporte único: futebol. É dele que se fala e é ele quem alimenta, de modo especial, o imaginário das crianças e, de um modo geral, o ideário de alguns dos adultos. Sem dúvida, o futebol alimenta o sonho de um monte de meninos catingueirenses, tanto o dos pobres quanto o dos mais favorecidos financeiramente. Poder comprar uma chuteira, dispor de 15 reais por mês para participar da escolinha de futebol, podendo vestir-se com o fardamento adequado, significa muito. Saulo, 10a, medissecomcertatristeza:“Somente meu irmão joga,porqueéopaidelequepaga”. Embora Saulo fosse irmão mais novo de Ricardo, 11a, eles partilhavam em comum apenas a mãe. Em Catingueira parece não haver, praticamente, qualquer outro interesse. A bem da verdade, no país inteiro, como disse Guedes( 2011, p. 04):(“ ...) produzimos continuamente um silêncio absoluto sobre o desempenho dos brasileiros nos outros esportes, só quebrado em eventuais vitórias internacionais retumbantes”.Emboradisponhadeaçudesedeumapiscina de construção mais recente, com dimensões suficientes para a prática do nado, não ouvi 112 ninguém falar da possibilidade da prática de natação. Em minha conversa com o coordenador de esportes do município, este disse-me que nunca houve nenhuma proposta de aproveitamento da piscina nesse sentido. Não vi também nenhuma outra prática esportiva sendo executada ou incentivada na cidade, nem o vôlei, nem o basquete, nem mesmo a dança. Ouvi dizer que há capoeiristas ligados à Secretaria de Ação Social, com atividade no PETI, mas não os vi atuando. Devo ainda acrescentar que o município conta com dois atletas que chegaram à profissionalização, um dos quais já inativo no mundo dos esportes, residindo na capital, e um outro jogando em um time de Patos – PB. Esse fato, que aos olhos do leitor poderá representar pouco, estatisticamente, constitui um dos maiores orgulhos dos amantes do futebol na cidade. Em toda a região, a maioria das cidades, talvez não tenha sequer um único profissional no mundo dos esportes, Catingueira conta com dois. Todos os amantes do futebol falam de Tiago como o exemplo maior de alguém que conseguiu subir no futebol. Tive a oportunidade de conversar várias vezes com o referido atleta, hoje jogando em um time profissional de Patos, e de perceber sua incursão no esporte desde menino. Ele me disse que fugia da escola, pulava o muro e vinha para o campo jogar, indicando-me que esse era um comportamento, mais ou menos, comum aos meninos de sua classe. Contou-me que quando eramuitopequeno,oshomens,ou“oscabrasgrandes”,comocostumamsereferiraosadultos, ocolocavampra foradocampo.“Maistarde,eles foram vendo meu futebole muitas vezes iam me buscar em casa, quando eu não tinha dinheiro, eles pagavampraeujogar”.Pensando sobre o jogador internacional, Carmen Rial( 2009, p. 14) afirma que:“ A carreira de futebolista requer, normalmente, um longo período de formação e depois um período de iniciação em que o jogador tem que buscar seu espaço sem receber para isto auxílio financeiro”. De qualquer forma, diferente dos times profissionais, nos amadores é prática convencional que os jogadores doem alguma quantia para a pequena manutenção do time, visto que a maioria deles não tem nenhum incentivo dos cofres públicos. Mas também é comum que alguns„ mecenas do futebol‟ financiem alguns bons jogadores desprevenidos financeiramente, mas somente os bons. Em certo sentido, o gosto das crianças pelo futebol em Catingueira se assemelha à intensidade daquele praticado pelas crianças da tribo Pataxó, que na afirmação de Coelho (2011, p. 79):“ Uma bola furada e alguns metros quadrados são suficientes para que as criançasPataxócriemereinventemofutebol”.EmCatingueira,vigruposdecriançasjogando bola, todos os dias, do amanhecer, passando pelo meio dia, sob um sol escaldante, até às 21 horas ou um pouco mais tarde. Muitas delas só voltavam pra casa quando seus responsáveis, 113 sobretudo, suas mães, vinham localiza-las na praça. Ao que pude notar, elas jogam todos os dias, em todos os lugares, até mesmo quando estão na escola. Alguns meninos me disseram que costumavam jogar durante o intervalo ou recreio escolar, num comportamento semelhante aotambémobservadoentreascriançasPataxó.“Nosrecreiosenasaulas de Educação Física dificilmenteoutrapráticatomaolugardofutebol”(COELHO,2011,p.80).Vaiverque,em Catingueira, os meninos só param de jogar ou de pensar em futebol quando dormem. É verdade que, no que diz respeito ao futebol, dois lugares ocupam seu interesse com mais intensidade: o campo gramado e a quadra quebrada. Mas não posso deixar de acrescentar que os vi jogando na praça principal, nas ruas, nas calçadas. Soube, por meio de Sandra, 35a, uma trabalhadora pública, que as crianças, algumas delas atendidas pelo PETI, estavam com o “costume de jogar na área coberta da Secretaria de Assistência Social”. Como quebraram todas as lâmpadas daquele espaço foram proibidas de jogar bola lá. Um dos secretários municipais que havia observado a ocupação do espaço, com certa simpatia, disse-me:“Lugar ventilado, protegido do sol, tem melhor?”. Porém, ele próprio não podia, por força de seu oficio, ficar do lado das crianças. Mas também não estava de acordo que apenas mandá-las embora fosse a solução. Foi então que, mesmo não tendo nada a ver com o desejo das crianças, acabou propondo-lhes que voltassem aos sábados e, se quisessem, ele lhes ensinaria a tocar violão, de certo uma atividade bem mais contida e adequada para aquele espaço, ao menos em sua opinião. O direito de escolher um time para torcer. Ouvi dizer de times de várias partes da zona rural de Catingueira, inclusive vi alguns deles jogando na cidade. Mas devo restringir-me à existência dos quatro clubes de futebol adultos da zona urbana: Unidos Futebol Clube, Juventude, São Sebastião, Volta Redonda. As pessoas não se referem ao nome dos times, mas dizem o time do Teo, o do Paulo, o do Celino e o do Suélio, este último é tido como um dos melhores. As crianças dizem sempre que quando crescerem querem jogar no time do Suélio. Lembro aqui que, segundo Damo (2008, p. 144):“ A escolha de um clube não é propriamente racional, mas pressupõe sedução e cooptação,umproselitismoexercidosobreosneófitospelostorcedoresjáengajados”.Mesmo não sendo racional, porque muitas de nossas preferências não pressupõem racionalidade alguma, todas as vezes em que perguntei a razão do apreço das crianças pelo time de Suélio, elas me diziam, com aquele„ ar típico de julgamento sério‟, que parte sempre de quem já ponderoubastante:“porqueéomelhor”,“oscabrasjogamdemais”,“sempreganha”,“ébom debola”.Seráquealguémlhesdisse,pormeiodeseduçãooucooptação,paratorceremdesse 114 modo pelo time do Suélio? Será que elas querem apenas ficar do lado do time mais vitorioso? Estão apenas reproduzindo comportamentos vistos na cidade? Prefiro acreditar como Roberto DaMata( 1994, p.16):“ Os pais podem determinar tudo: como dormir, como andar, como sentar, como vestir, (...) e como votar. Mas torcer é uma área significativamente aberta, deixada ao sabor das preferências individuais”. Assim sendo, embora algumas vezes os meninos reproduzam o modo de ser daqueles que os circundam, parentes ou amigos, essa é uma regra que pode, a qualquer momento, ser furada pela preferência individual. E não estou bem certo que a cooptação terá tanto terreno assim. Foi Gastald( 2005, p. 152) quem disse que:“ Os clubes de futebol simbolizam um pertencimento social com características específicas, demandando dos torcedores uma lealdade por toda a vida( ...)”. Quando os torcedores cantam a plenos pulmões:“ Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer velo brilhar, seja na terra, seja no mar, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, ou quando bradam:“Aquitemumbandodelouco,loucoportiCorinthians,praquelesqueachamqueé pouco eu vivo por ti Corinthians, eu canto até ficar rouco, sou louco por ti Corinthians”, mesmo na pura emoção, estão falando sério e ninguém duvida. Reconhecendo certa distância em minha comparação, devo acrescentar que quando me falavam do time do Suélio, as crianças davam-me a sensação não apenas de uma preferência pensada, mas também de uma fidelidade que poderá ser importante para o futuro delas, enquanto jogadoras em processo de aprendizagem e conquistas. Se houve algum proselitismo, alguma cooptação dos pequenos torcedores para o time de Suélio, e pode até ter havido, estes elementos estão muito longe de serem os únicos determinantes da preferência incorporada pelas crianças. É possível que esteja aqui um direito de livre escolha sendo treinado. Reparei que os homens vão ao campo de futebol em dias alternados, porque cada time adulto tem seu dia reservado, e nos fins de semana, se não tem nenhum outro tipo de compromisso que os impeça, todos vão ao estádio, pra jogar ou para torcer. Normalmente, qualquer dirigente de time pode solicitar jogadores do outro time, sem que isso represente traição ou troca de casaca. Aliás, como diz Damo (2001, p.87-88):“Trocardeclube,“virar a casaca”, é uma falta gravíssima, podendo gerar suspeitas sobre a hombridade do sujeito”. Embora todos tenham seus times preferidos na cidade, parece não haver muita rivalidade entre seus jogadores, de modo que, se estes não estão disputando entre si, todos torcem, todos jogam e todos se divertem. Vi casos em que quase a metade do time de Suélio estava jogando no time de Teo e no do Paulo vi jogadores de ambos. Mas isso, embora às vezes acidamente observado, na beirada do campo, pelos pensadores locais, só acontece quando vem um time 115 de fora. Essa concessão, que é também uma atitude da política da sociabilidade catingueirense, funciona como que a fortalecer a unidade municipal na disputa contra um adversário mais forte, ou porque naquele horário um jogador do outro time não estava disponível. Ascrianças, naqualidadedecomentaristasdas beiradas,diziam:“ Sóvaiganhar por está jogandocomoscabrasdeSuélio”.Aliás, durante as partidas de futebol, as crianças sempre opinam, reclamam, torcem, gritam, animam seus times favoritos. Afinal de contas, como bem lembrou Damo (2001, p.87-88):“ Torcer por um clube de futebol é uma atitude política( ...)”. No entanto, no quesito opinião, as crianças nem sempre são levadas em consideração. Mas isso parece pouco importar. Quando se tem talento para o futebol. Observei também que há uma crença em Catingueira de que o talento para o futebol é de nascença, é um prêmio nato, como um dom divino que se traz do berço ou antes disso, numa espécie de predestinação. Qualquer pessoa, que entenda bem de futebol, pode reconhecer, ao assistir a uma partida, qual é o jogador que tem o dom, que é bom de bola, que tem um desempenho superior, separando-odeumjogadorcomum,“pernadepau”ouapenas peladeiro de ocasião. Embora pensando a condição dos atletas de grande fama internacional, Carmem Rial( 2006, p.37) diz que:“ A construção do habitus de jogador de futebol, indispensável para que ocupem lugar de destaque no campo futebolístico, só miticamente ainda ocorre por acaso, chutandolatinhasoubolasdemeias”.Aindaparaareferidaautora,os atletascontemporâneos(“...)iniciamseuaprendizadoregular,sistemático,disciplinado – ou seja, em uma escola - muito cedo”( RIAL, 2006, p.37). Catingueira parece não apresentar oposição ao fato de que algumas pessoas poderão aprender a jogar desde cedo, tanto é que existe uma escolinha futebol na cidade. O próprio coordenador de esportes reconhece que o município precisaria de maiores investimentos para tornar a referida escolinha mais acessível aos possíveis talentos mirins. Porém, os pensadores do esporte local ainda separam, com distinções bem diferenciadas, apontando“ aqueles que jogam bem” e“ aqueles que aprenderamajogardumdiadessespracá”,osqueem,outraspalavras,continuarão“pernade pau” durante toda a vida e, possivelmente, não galgarão nenhum posto no esporte profissional. A escolinha não seria tanto para preparar, mas para aprimorar aquilo que já se traz ao nascer. A crença no dom é bastante forte. O fato de ter tido dois jogadores que chegaram à profissionalização sem terem tido uma escolarização sistemática, orientada por especialista, acaba incrementando a convicção de alguns catingueirenses a respeito da possibilidade da existência de uma dádiva natural ou sobrenatural ao futebol. 116 Certa vez, na beira do campo, um membro dum time visitante criticou um jogador, chamando-ode“mocorongo”e“pernadepau”.Depois,emtomdepuragalhofa,perguntouse ele tinha dinheiro. Quando eu quis saber o porquê de sua pergunta, ele me disse:“ ruim daquelejeito,sópagandomuito”.Temposdepoisfiqueisabendoqueaquelejogadorruimera também o dono de um time, é assim que as pessoas chamam os organizadores das equipes de futebol na cidade, e uma pessoa muito bem posta financeiramente em Catingueira. Certamente ele investia o suficiente para ter seu direito de jogar autorizado pelos colegas de equipe; já que não tinha o dom, ele se remediava como podia. Mas o contrário também ouvi, como no acontecido com Tiago, que por ser bom de bola, quando não tinha dinheiro era liberado da cota que deveria pagar para jogar. Contudo, não posso crer que ser dono de time esteja restrito apenas à condição de bem posto economicamente na cidade. Esse cargo pressupõe uma posição de liderança reconhecida pelos colegas da equipe. No entorno da ida ao estádio de futebol Como que dispensando a tutela adulta, as crianças vão ao estádio praticamente sozinhas. Não que não possam ir com seus pais ou mesmo com algum adulto, mas, isso raramente acontecia. Uma situação muito comum para um número significativo daquelas crianças era a de não ter o pai vivendo consigo. Embora para o aprendizado em torno do futebol isso não representasse nenhum prejuízo, para alguns meninos, seus pais estavam ausentes, ou eram filhos de pais separados, ou estavam sendo criados por seus avós, ou o pai estava trabalhando, temporariamente, fora da cidade. Arrisco-me a dizer que, possivelmente, os pais daqueles meninos fizeram o mesmo caminho, na infância, todos os dias indo ao campo de futebol, até assumirem a responsabilidade que os foi afastando aos poucos do gramado, chegando mesmo a colocá-los fora do campo e até fora da cidade. Enfim, nas crianças observadas o mais usual é a condição de circularem, livremente, entre os adultos e „estranhos‟,tendoestes,decertaforma,algumaresponsabilidadeporelas,nãodeixandoque elas„sedanemdemais‟,quebrandogalhosdeárvores,ouarengandocomoscolegasmenores. É bem provável que numa comunidade do tamanho de Catingueira nenhum adulto possa ser considerado totalmente estranho, a menos que não tenha relação alguma com a cidade, como foi o meu caso. Ali, as crianças estão, a bem dizer, em casa, mesmo quando estão na rua, no campo ou na praça. No campo, notei que todas as crianças tratavam os homens adultos pelo nome. Também ouvi, várias vezes, os homens perguntando pelo pai ou por algum membro da família dos meninos, mesmo quando não proferiam (ou não sabiam) o nome das crianças com quem estavam conversando. Considerando que os meninos sabem o 117 nome dos jogadores e que os jogadores adultos conhecem alguns membros das famílias de vários meninos me leva a supor que há, entre ambos, mais do que um simples laço de pertença ao mesmo município, o que não seria pouco. O fato de serem do mesmo sexo, de residirem na mesma cidade, de se conhecerem mutuamente, de estarem imbuídos dos mesmos afetos esportivos, tudo isso aponta, no mínimo, para algum vínculo maior do que o da simples camaradagem. É possível que no entrelaçado do vivido tenha se fortalecido algum vínculo antigo de convivência entre as famílias, favorecendo, em alguma medida, ao realce imaginário de proteção às crianças da comunidade. Aliás, o campo de futebol, em alguma medida, costuma ser interpretado como um lugar de proteção. Certa vez, um senhor, seu Paulo, 60a, olhando-as a partir da beirada do campo, disse-me:“Aomenosaquielasestãoprotegidasdosperigosdasdrogas”.“Odanadoé que essa meninada cresce e muitos acabam seguindo os costumes desse tempo”. Seu Paulo manifestava com isso a preocupação com os muitos jovens que haviam se encaminhado para “ovíciodacachaça”equeviviamdandotrabalhoaseuspais. Não se leva o menino ao campo ou não se permite que ela pra lá se dirija porque se deseja salvar o futebol de uma possível futura extinção. Diferentemente da transmissão geracional dos folguedos e brinquedos populares, como acontece com o Bumba-meu-boi do Pará,sobreoqualnosdizPaulaSantos(2012,p.3),que(“...)alémdosmestresebrincantes mais velhos, as crianças são de fundamental importância para a continuidade desta brincadeira”,emnenhummomentoviadultosinteressadosempreservaratradiçãodofutebol catingueirense. Pareceu-me ser uma ação social tão segura de si que não corre risco algum de desaparecimento. Ninguém duvida que o futebol vai continuamente se perpetuar por si só. Assim sendo, as crianças vão ao estádio para apreendê-lo em suas muitas modalidades, acessando-o a partir das beiradas do gramado. Mesmo dizendo que ninguém tem medo de que o futebol morra, ou desapareça, devo acrescentar que cheguei a ver um avô levando seu netinho de colo ao campo, ao menos uma única vez. Seus pais, possivelmente, jogaram futebol na cidade. Aquele menino, ao se tornar independente, quem sabe, poderá também frequentará o estádio, na mesma loucura e paixão dos outros. Possivelmente, ao ficar homem, se ainda estiverem em Catingueira, também poderá ver seus filhos indo ao campo de futebol, como que se apropriando daquelas trajetórias coletivas, reproduzindo-as e reinterpretando-as, de um modo diferente, porque, certamente, em um tempo geracional bem diverso do presente. 118 Na beirada do campo, o aprendizado sempre possível. Nos dias comuns os homens chegavam ao campo depois das 16:00 horas, e ficam „aguardando o sol esfriar‟. As crianças começavam a rondar o estádio por volta das 15:00 horas, ou antes, ainda com um sol absurdamente escaldante. Os homens paravam de jogar um pouco antes das 18:00 horas, por conta do cair da tarde e da escuridão avançada da entrada da noite. As crianças permaneciam no campo até bem mais tempo que os adultos. Como os homens, as crianças voltam para casa sempre em pequenos grupos, com conversas sobre as proezas desenvolvidas no campo, por elas próprias, pelos colegas ou pelos homens. Normalmente, o percurso do retorno ao lar é feito num clima de muita cordialidade, expresso nas risadas e nas brincadeiras que vão fazendo uns com os outros pelo caminho. Pires (2007b) já havia observado este tipo de comportamento em relação às crianças catingueirenses que frequentavam o catecismo, a reunião espírita e a escola dominical. A antropóloga portuguesa, Ângela Nunes (2011), notou atitudes muito semelhante entre os Xavantes do Mato Grosso do Sul.Eladizque:“Ascriançasandamquasesemprecomoutrascrianças,maiores ou menores, observam e partilham entre si habilidades, invenções, conflitos, descobertas, medos, modos de perceber,sentirereagiraosoutros”(NUNES,2011,p.347). Lisandra O. Gomes( 2008, p. 176) diz que:(“ ...) na convivência com outros, o indivíduo experimenta e aprende os costumes e os valores do seu espaço e do seu tempo. E, ao apropriar-se da cotidianidade da sua época, também se apropria do passado da humanidade e das trajetórias coletivas”. As crianças de Catingueira, está claro, observam os adultos, se apropriam de seus costumes e até o reproduzem, mas, de certa maneira, agem com alguma independência em relação a eles. A reprodução aqui não acontece de forma passiva. Talvez seja-nos válida a expressão de Corsaro (2011), quando fala de uma reprodução interpretativa na infância. Duas tardes por semana, o estádio não era aberto e seu portão principal ficava oficialmente trancado. Essa pausa era, na verdade, uma reserva de tempo para que o campo fosse regado, ou para algum outro cuidado técnico especial. É aqui importante frisar que o campo de Catingueira é muito bem cuidado, servindo, inclusive de espaço de treino para os times profissionais de Patos. As crianças, mesmo nos dias em que o campo estava fechado, entravam no estádio. Elas descobriram um buraco no muro e por ele passavam e iam jogar. Nesses dias, elas não entravam na parte gramada, obedecendo, possivelmente, a alguma proibição suposta para essas ocasiões. Não sei por qual razão se auto-disciplinavam, mesmo quando não havia nenhum funcionário ou responsável olhando. Talvez porque, em alguma medida, já haviam incorporado o ideal de criança obediente que circula nas relações com os 119 adultos no município (PIRES, 2011a). O funcionário do campo, que era também um atleta, não se incomodava com a presença ou„ invasão‟ delas, não as importunava. Já haviam conversado e estabelecido os termos do acordo bilateral? Isso não pude saber. Sei apenas que elas ficavam, normalmente, numa parte que não foi ainda beneficiada pelos mesmos cuidados dispensados ao pedaço gramado. Na beira do campo qualquer orelha pode ouvir de tudo. No campo cada qual fala o que bem deseja falar. É uma espécie de arena sem censura. A força verbal de muitas expressões, usadas de modo livre, chegando mesmo a desconsiderar a polidez gramatical, independente, inclusive, de quem quer que esteja por perto, me leva a pensar que no universo do futebol amador, em Catingueira, tomando aqui emprestado uma expressãoleachiana,amaioriadoshomensfalao“idiomadaobscenidade”(LEACH,1984,p. 173).“Vátomarnocu”,“Tocaabola,veado”,“Filhodumaputaruim”,“ZéBuceta”“Carade Priquito”,“ Filho de rapariga”,“ Vai se fuder”,“ Caralho”,“ Baba ovo”,“ Gay”,“ Chifrudo”, “Chupão”,“ Corno”,“ Comi tua mulher”,“ Vou pegar a tua filha”,“ Levou cangalha”, “Tabacudo”,“ Pica podre”,“ Cuzão” são os palavrões e/ou xingamentos, inscritos nas ditas palavras de baixo calão, mais comuns, utilizadas no gramado, nas arquibancadas e nas beiradas do campo, embora eu também acredite que não seja exclusividade de Catingueira. Mesmo pensando em outro contexto e situação, nos ensinou Leach (1984, p. 173) que: “Oidiomadaobscenidadecaiemtrêscategorias:1)palavrões;2)blasfêmia e profanação; 3) insulto animal( ...)( p173)”. Ainda no mundo dos esportes, comportamento aparentado também foi observado por Wacquant (2000) entre boxeadores, tendo estes sido nomeado, acertadamente,peloreferidoautorde“idiomadaexploraçãocorporal”.DizWacquant(2000, p.129):“Aconsciênciaqueoboxeadortemdaexploraçãoéexpressaatravésdetrêsidiomas aparentados: o da prostituição, o da escravidão e o da criação animal”. Aqui destaco a diferença de que estas expressões comunicam auto-consciência, auto-referência e, em certa medida, xingamentos dirigidos contra si, auto-dirigidos, então. Imaginem que um boxeador disseissodesi:“Eusouumaputaquevendeosangueemvezdabunda.Masissofazpartedo esporte”(WACQUANT,2000,p142).No mundo do futebol, os xingamentos, os insultos são dirigidos contra outrem. É o jogador ruim quem é o cagão; é o juiz quem é o ladrão ou, preferencialmente, o filho de uma puta; é o treinador quem é o veado e assim por diante. Em alguns casos os jogadores podematédizer:“Eumefudi”ou“Aquelepernadepaumefudeu todinho”aolevarumacanelada,resultandonumacontusãoouemsuaretiradadocampo.Mas 120 comumente eles não são auto-ofensivos, auto-degradantes, de modo que não percebi nenhum jogador dizendo essas coisas contra si próprios, embora nada os impeça de isso dizerem. Noespaçodofutebolcatingueirense,opalavreado„pesado‟eas„ putarias‟ sãoditos, ouvidos e utilizados, fartamente, pelos homens, não importando se lá estão crianças de 05 a 12 anos ou um idoso, conduzindo seu netinho de colo. No estádio os homens dizem suas coisas e as crianças, lá estando, obviamente, escutam delas se apossando ou interpretando comobemconseguem.Aliás,comodizÂngelaNunes,pensandoasociedadeXavante:“Olhar tudo e todos, ouvir todas as conversas, ir a todos os lugares, são privilégios das crianças e elas os usam com toda a propriedade”( NUNES, 2011, p. 347-348). Alguém poderá objetar, censurando que não fica bem, que não é educado, da parte dos homens, dizer tantos palavrões na frente das crianças. De minha parte, tenho entendido que as realidades, encenadas nos palcos vida, nem sempre vêm na dosagem didática, como se fosse uma atividade escolar. O vivido humano não está, propriamente, preocupado com o momento certo, o modo mais apropriado, de ensinar coisas às pessoas. Mas, o que seria o certo e o apropriado? Aliás, não acontece assim, por exemplo, com o aprendizado do vernáculo? Ou alguém está preocupado com o que se deveria ensinar primeiro a uma criança que está aprendendo a falar? É preciso perceber que a entrada das crianças no mundo dos palavrões dos homens é também uma forma das crianças conhecerem as regras sociais dos grupos que compõem o universo que elas habitam, dando-lhe, alguma condição de, mais tarde, interpretarem o mundo no qual o seu vivido se descortina. Em alguma medida, as crianças repetem a“ moralidade” adulta, porque sem reprodução não haveria possibilidade da continuidade societária. Na verdade, não seria possível pensar o mundo se cada geração tivesse de realizar sempre uma coisa totalmente nova. No entanto, pelo que me foi possível observar, a reprodução da moralidade adulta pelas crianças, em Catingueira, como em qualquer sociedade humana, acontece com algumas ligeiras modificações. Observando o lúdico no universo humano, o sociólogo francês, Gilles Brougère (1998), afirmou que é através do brincar que as crianças vão, paulatinamente, se apropriando da cultura em que estão inseridas. Mas não apenas vão tomando posse da cultura que as circunda, como bem registrou Florestan Fernandes, ainda nos anos de 1940, em sua observação sobre os grupos de brincadeiras infantis paulistas: as crianças(“ ...) também elaboram,éóbvio,partedoselementosdeseupatrimôniocultural”(FERNANDES,2004p. 247). E como ensinou Corsaro( 2009, p. 31):(“ ...) as crianças não apenas internalizam a cultura,mascontribuemativamenteparaaproduçãoemudançacultural”.Issosignificadizer 121 que o que as crianças aprendem dos adultos é importante, mas elas não estancam na compreensão adulta, elas vão além. Em outras palavras, as crianças também produzem representações importantes, promovem mudanças culturais, podendo ensinar a comunidade adulta sobre diversas coisas.“ As crianças não apenas são ensinadas pelos adultos, como também ensinam aos adultos e a seus pares”( PIRES, 2010, p.152). As crianças podem até reproduzir, mas reproduzem recriando. No mundo das crianças, como no mundo dos adultos, no que diz respeito às regras da moralidadedofutebol,tudopode.Asprópriascriançasdizempalavrasbem„carregadas‟umas contra as outras, às vezes até se apossando do palavreado dos adultos. No entanto, elas se diferenciam dos adultos na medida em que não admitem a referência à mãe em seus xingamentos. É bem verdade que não vi ninguém„ sair na tapa‟ por conta de encrencas no campo ou por conta de palavrões proferidos. Contudo, vários meninos me disseram que dariamporradasemquemfalasse“coisafeia”comsuamãe.Umdaquelesgêmeos,comquem frequentemente pude conversar, o Damião, 11a, me disse que já tinha voltado da escola porque deu uns murrosnum molequequeestava“ acanalhando”edizendo“coisa feia”com sua mãe. É claro que esse fato digno de nota mereceria melhor atenção. Por que os homens se diferenciam dos meninos no que diz respeito aos xingamentos? Provavelmente, os homens, que já fizeram o percurso de aprendizado que hoje estão fazendo os meninos, perceberam que as palavras de baixo calão não„pegam‟enemmaculamahonradeninguém.Sãosópalavras debaixocalãoditase nada mais.Seráque,„ peloandardacarruagem‟,os meninos também não compreenderão dessa forma? Será que insistirão em sua diferenciação no futuro? Em Catingueira, no universo adulto, vivido no campo de futebol, o palavrão desliza pelos ouvidos, talvez como cantiga de louvação; e, no final da partida, ninguém se lembra maisdos„nomesfeios‟quelevou.Pareceatéquefuncionacomoincentivoparaqueojogador melhoreoseudesempenho.Afinaldecontas,comoafirmaDamo(2001,p.86):“Vai-se aos jogos para torcer, empurrar o time ou, em certas circunstâncias, para protestar, por meio das vaias (...). Os torcedores, de modo geral, têm uma atitude ativa, participando intensamente do espetáculo”.Insultarfazpartedolúdico,aomenosnumcampodefutebol, o que me remete aqui às grandes disputas lúdicas tratadas por Huizinga (2000). Para os que pensam que não, o futebol tem regras. Na beira do gramado as crianças se apropriam de uma incomensurabilidade de coisas importantes. Para Ângela Nunes( 2011, p. 353):“ O período que corresponde à infância é 122 peculiar na infinidade e intensidade de aprendizados que proporciona em poucos anos, ocorrendo uma série de conquistas e desafios que não mais fazem parte do aprendizado do indivíduo uma vez tornado adulto”. Dentro da infinitude de coisas a serem apreendidas pelas crianças, enfatizo aqui as normas e regras sociais a serem obedecidas e as desvantagens delas serem quebradas. Regra é regra e parece que tem de ser cumpridas. Tácita ou explicita, uma dessas normativas rechaça às brigas. Imagine-se que, no campo, lugar onde o sangue humano, como num caldeirão em chamas, é posto a ferver durante os 90 minutos de uma partida, envolvendo disputa, autoexposição, conflitos, rixas atléticas, empenho, desempenho, busca pela vitória etc, ao menos durante o mês em que estive na cidade, não vi nenhuma briga, nem entre os homens nem entre as crianças. Sei que elas existem, mas não são, de nenhuma forma, encorajadas ou apoiadas. Parece que, dentro das regras estabelecidas, a briga é coisa feia. É como se existisse no campo de futebol uma espécie„ocultadesacralidade‟quenãoficabem „acanalhar‟comumaconfusão ou uma desordem qualquer. Mesmo em situações em que, por algum motivo, se perde o total controle de si, e o ato esportivo descamba para a pancadaria, para as famosas caneladas ou cotoveladas ou mesmo para uma violência mais acentuada, a críticaéfeitaautomática:“quemnãosabebrincarnãodeveviraocampo”.Pensandoassim, os quatro clubes de futebol da cidade parecem ter verdadeiro horror aos times desordeiros das redondezas; alguns desses times já são conhecidos por seu comportamento briguento e nunca são chamados para jogar no município; além disso, os times de Catingueira fazem questão de não aceitar convites vindo deles, porque sabem que existem possibilidades de desavenças. Observei que alguns meninos não eram aceitos nos times dos pequenos, e quando perguntei o motivo, todos diziam:“ Ele acanalha”. Acanalhar é propriamente usado para aqueles meninos que são“ confuseiros”,“ briguentos”,“ bagunceiros”,“ desordeiros”, o que, em outras palavras, não respeitam a organização, a hierarquia e as regras do jogo. Conforme Bernardes( 2005, p. 46):“ O jogador que desobedece às regras é chamado de“ desmanchaprazeres”,poisdestróiomundomágicoeestafiguraémaisnítidanasbrincadeirasinfantis”. O jogo de futebol, como o brincar em geral, é sempre uma coisa muito séria, talvez mais séria na infância do que na vida adulta. O jogo, expresso no brincar, nos brinquedos e nas brincadeiras infantis são, tradicionalmente, reconhecidos como promotor de vivências comunitárias, como articuladores de grupos de sociabilidades. Florestan Fernandes (2004) observou, em Bom Retiro – São Paulo, em 1940, que muitos dos grupos infantis consolidavam amizades que varavam a vida adulta. Mas essa possibilidade só existe porque o brincar é sempre feito dentro de suas regras. Foi também por assim pensar que Vigotski 123 (2008) sugeriu que através do brincar, dos brinquedos e das brincadeiras as crianças conseguem se colocar acima daquilo que delas é esperado, indo de uma zona de desenvolvimento real até chegar a uma esfera cada vez mais sofisticada na construção do conhecimento. Através do jogo, partindo do concreto, a criança vai alcançando o mundo das racionalizações, sobretudo pela possibilidade de sua entrada num mundo de faz-de-contas, pois, conforme Kishimoto( 1994, p. 109):“ O brinquedo propõe um mundo imaginário da criançaedoadulto(...)”.E esse imaginário se alarga, no confronto social, na direção de uma abstração cada vez mais sofisticada. O jogo, tanto o dos homens quanto o dos meninos, pode funcionar, se não for oficial, sem a presença do juiz ou dos bandeirinhas. Mas há códigos rígidos aos quais todos têm de obedecer para que a organização e a ordem não descambem para a confusão. Quando um ato, considerado faltoso, é cometido, qualquer jogador que tenha visto a ilicitude ser perpetrada pode levantar a voz para dizer:“parou”.Defato,ojogopára, discute-se um pouco, cobra-se a falta e a partida continua em seu desenrolar. Quando a bola sai do gramado ou do espaço delimitado do campo, chutada por um jogador qualquer, um membro do outro time pode reivindicar:“ É nossa”, ou“ fora nosso”, cobra-se o arremesso manual e toca-se a partida. Todos eles sabem gritar“ impedido”,“ falta”,“ pênalti”,“ escanteio”,“ barreira”, etc. Aliás, todos os jogadores parecem ter legitimidade para esse tipo de exercício de arbitragem. Se um jogador realizar um gol, estando impedido, e alguém observar, mesmo que xinguem ou que reclamem, não havendo juiz, o time inteiro tende a aceitar que o gol não valeu. Ninguém, em sã consciência, parece querer quebrar essa regra. Em caso semelhante, ao invés de se levar a bola para o centro do campo, o próprio goleiro é quem chuta a bola, fazendo a partida seguir seu curso normal. É claro que, dizendo penteado e harmonioso desse jeito mais parece uma invenção de pesquisador, porque, sem dúvida, esse não deve ser para uma criança pequena um aprendizado fácil de ser alcançado. É bem verdade que, como informam Pinto e Lopes (2009, p.863-864):“Quandobrinca,acriançamanipulaasimagens,assignificaçõessimbólicasque estão imbricadas na impregnação cultural e não apenas desenvolve comportamentos que são os prescritos pela cultura e sub-cultura a que está submetida”. No entanto, vi esse comportamento de obedecer aos colegas quando não havia nenhum juiz, tanto entre os homensquantoentreosmeninos.Um“parou”,enfático em campo, indica que a partida tem depararepontofinal.Homense meninos vivenciamo“parou”emseus jogos.O“parou”é sempre gritado num tom masculino e autoritário, sendo quase impossível que os jogadores não se submetam, ou tentem manipulá-lo facilmente. Como um policial ou uma autoridade, aquelequegrita“ parou”,parecenãotemerquesuavoznãosejacompreendida.Emalguma 124 medida,quemgrita“parou”,numapartidadefutebol,sabequevaiseratendido,oparouéque nem o apito do juiz. A discussão pode ser acalorada, mas no geral é obedecida, nem que tenha de descer goela abaixo. O jogo de futebol, como qualquer brincadeira, para além do prazer, é um evento, rigidamente, regrado (VIGOSTSKI, 2008). Diz Roberto DaMatta (1994, p. 12) que “(...) o futebol reúne muitas coisas na sua invejável multivocalidade, já que é jogo e esporte, ritual e espetáculo, instrumento de disciplinadasmassaseeventoprazeroso”.DaMataéfelizemsuaobservação.Ofutebol,de fato, é um evento com múltiplas riquezas a serem observadas. Na prática dos meninos de Catingueira, de tão rígido, chega mesmo a ser uma brincadeira bastante autoritária. Não é, unicamente, um ato de prazer, ou uma brincadeira feliz. Muitas vezes, pode ser bem difícil aceitar que se perdeu para um adversário e rival. Outras vezes pode ser bem amargo ter de dividir o sucesso com um colega que não é o mais agradável etc. É interessante destacar que, no jogo de futebol, os meninos aprendem primeiro a obedecer uns aos outros e somente mais tarde passam a se submeter ao apito do juiz, uma vez que o juiz é uma instituição presente apenas nos jogos oficiais dos adultos em Catingueira. Os jogos dos meninos são organizados pelas beiradas. O estádio de futebol de Catingueira encontra-se num terreno bastante amplo, dentro dele, protegido por uma a área murada, está o campo, com grama especialmente cuidada, conforme já destacado neste texto, utilizado pelo futebol adulto. Em uma das cabeceiras do campo e de um lado encontram-se as arquibancadas. Na parte que fica próxima à porta de entrada, há um terreno livre, com espaço equivalente a quase um terço do tamanho total do campo. Esse espaço livre não tem, propriamente, uso adulto. Lá tem duas traves e é essa beirada de campo que a criançada mais aproveita para seus jogos. A meninada joga também no espaço de aproximadamente dois metros que fica entre a trave e a arquibancada, mas nesse espaço curto não chega a formular times, ficando apenas chutando a bola de um para o outro. Nos dias em que os homens jogavam, observei que concediam às crianças certa liberdade, deixando que elas brincassem com a bola oficial, que se misturassem com eles, mas somente nos momentos de aquecimentos. De qualquer forma, davam-lhes algumas migalhas de direitos. Depois disso, quando a partida começava para valer, elas tinham que se retirar do campo, sendo, literalmente, tangidas para as margens, como se o futebol de criança fosse um futebol de menor valor, um futebol das beiradas. As crianças nunca ocupam o gramado só para elas em Catingueira, o campo de futebo l é um terreno oficial dos adultos. Com exceção do dia da Escolinha de Futebol, que funciona 125 aos sábados pela manhã e que, para meu desalento, não efetuou nenhum treino no mês em que estivenacidade,ocampoédos„cabrasgrandes‟.Ascriançasaprendemdesde cedo que não podem ocupá-lo, a não ser como alternativas breves, enquanto o jogo oficial dos homens não tem início. De qualquer forma, as crianças atuam todo o tempo pelas beiradas. É naquele pedaço de terreno, que também fica dentro do muro do estádio, que as crianças organizam seus jogos e suas competições, todos de caráter amistosos. É, literalmente, nas beiras do campo que se dá a organização dos pequenos times, os quais mudam muito e o tempo todo. Um mesmo menino, dependendo de seu talento e desempenho reconhecido pelo grupo, pode passar de um pequeno time para o outro, por força de um convite mais atrativo. Qualquer jogo também pode se desmanchar antes do tempo previsto, se os participantes acharem-no desinteressante ou se o time que estiver se formando do lado de fora fizer alguma pressão. Todos os pequenos times têm sempre seu líder. É ele quem divide os garotos, quem separa os times para as disputas,quemrememoraasregrasdojogo,servindocomoumaespéciede“juiz”ou“dono” de time. Um time para estar completo não precisa necessariamente ter 22 jogadores. Muitas vezes, separam-se 05 meninos para cada lado. Pode acontecer de dois garotos distintos formularem seus times para disputar um contra o outro, num verdadeiro duelo de gigantes mirins. Tem ocasião em que a situação se complica e não é possível formular nenhuma proposta de time, e as negociações podem demorar por aproximadamente uns cinco ou dez minutos, nunca mais do que isso, creio que por medo de perderem tempo. Os entraves podem ocorrer porque não se entra em consenso sobre quais garotos serão os titulares e quais ficarão na reserva, ou porque os dois líderes querem os mesmos jogadores em seus times, ou ainda porque os dois times querem começar jogando pelo mesmo lado do campo. O dono da bola, entre as crianças, é quase rei em seus desejos e merecia uma consideração mais detida. Ele tem a prerrogativa de nunca ficar de fora de um jogo. Às vezes poderá até escolher em que time vai ficar, com que colegas quer jogar e mesmo determinar quem pode ou não jogar com sua bola. Se se aborrecer e não houver quem o traga de volta ao bom senso, ele pode pegar a sua bola e ir embora do estádio, deixando os demais a chupar dedos. De forma radical, só vi isso acontecer algumas vezes, não dando pra ter sido mais do que três vezes no mês de minha observação. Nas muitas ocasiões em que o dono da bola se aborrecia, aparecia sempre um garoto que fazia o papel de conciliador, numa sinuosa negociação, na maioria das vezes tendo sucesso. Nessas situações era o desejo de brincar que acabava vitorioso, indicando ser ele um dos maiores imperativos da infância (VIGOTSKY, 2008; SOUSA, 2005; KISHIMOTO, 1994). 126 É também importante observar que o futebol é um esporte coletivo no sentido pleno da palavra; talvez, por isso, não parecia fazer sentido algum para a maioria daqueles meninos, inclusive para o dono da bola, ficar brincando sozinho, batendo picadinho ou fazendo embaixadinha, num ato solitário. Passada a raiva, vi muitas vezes o dono da bola fazendo concessões ou mesmo abrindo mão daquele seu direito socialmente aceito por todos. Muitos chegavam a entregar a bola para que outros meninos organizassem o jogo. Mas isso nunca me pareceu ser fácil. É, na verdade, uma descida gigante de seu orgulho ferido. Ao redor da bola, naquela beirada de campo, os meninos decidem quem vai jogar vestido,utilizandocamisetaecalção,ou„pelado‟,dacinturaparacima,apenasdebermudão; se estabelece quem ficará responsável para pegar a bola, quando esta sair do espaço delimitado. Na beirada do campo fica também acertado quem irá para a reserva ou quem não tem o direito de jogar, porque foi a condição imposta pelo dono da bola ou porque é um jogador muito fraco. Observando crianças migrantes na Inglaterra, Liana Lewis (2006, p. 56-57) notou que: “Existe uma hierarquia entre as crianças baseada na categoria idade, a qual é bastante reforçadapelaestruturaescolar.Estandonaparte„inferior‟destahierarquia,constitui-se (...) um privilégio para as crianças mais novas brincarem com as maisvelhas”.EmCatingueira,a hierarquia infantil existe, e, na organização do jogo de beiradas, ela pareceu-me orienta-se por duas fontes: idade e tamanho físico, mais pelo tamanho dos garotos e menos pela idade. Não os vi perguntando a idade uns dos outros, talvez até já soubessem. Contudo, algumas vezes, ouvi-os dizendo:“ Você não pode jogar com a gente, é muito pequeno”,“ você vai ficar chorando, se levar uma canelada”. Da mesma forma, como num ato derevanche, quando o time era de crianças menores, estasdiziam:“Vocêémuitogrande,entranão”.Numtombem humorado, uma vez, o Carlinhos, 12a, menino que jogava na escolinha, me disse que seu time sóperdeu,porque“osmolequesdeCatingueirativeramquejogarcomunspaisdefamíliaem Itaporanga”.Quandopergunteiaidadedos„taispaisdefamília‟,elemedisse:“Cabrasde14 e15anos”.Éperceptívelque,osquetêm07a09anosestão,relativamente,nomesmoporte físico na maioria dos casos e os que estão entre os 10 e 12 anos, comumente, podem confundir a um observador qualquer. Já aqueles que têm mais do que isso, muitas vezes, se achando rapazes, se negam a jogar com as crianças, indo para o lado dos homens, nem sempre sendo lá aceitos. Ao contrário da escola que separa as idades, o campo de futebol e a bola, embora separem também a idade, parecem enfatizar muito mais o tamanho. Mas mesmo assim, as crianças ainda arranjam outros artifícios, furando a hierarquia, quando isso é de seu interesse. 127 AprópriaLianaLewis(2006,p.57)afirma:“Váriasvezes eu vi garotos mais novos tentando interagir com garotos mais velhos, falseando suas idades, tentando convencer os últimos de que possuem idade mais avançada”. De minha parte, vi, em algumas ocasiões, meninos maiores indo jogar no gol, livremente ou porque os menores os obrigavam, para que os pequenos pudessem jogar no espaço do campo, sem o incômodo de serem machucados pelos grandes. Outro destaque interessante é que em Catingueira um menino, ainda na idade de criança, independendo de seu tamanho, corpulência, agilidade, nunca é colocado para competir com os homens. É preciso esperar a chegada dos 14 ou 15 anos. Portanto, somente no meio da adolescência é que eles poderão desfrutar do direito dos homens e do acesso total ao campo gramado. Mas também se for um adolescente que não se desenvolveu bastante fisicamente ao ponto de impressionar os adultos, este não entra para competir no time dos homens. Entre os Pataxó pareceserdiferente.“Ainserçãodosmeninosnaspartidasetreinos dos adultos é um processo que se dá de maneira paulatina e depende de inúmeros fatores”. Mas,sobretudo,da“reconhecidahabilidadedealgunsgarotos”(COELHO,2011,p.76). Em Catingueira, as crianças e os adolescentes podem até ser habilidosos, mas se for de tipo raquítico ou“encarcado”nãovaijogarentreoshomensnão.OpróprioTiago,tidocomobom de bola desde menino, hoje jogando profissionalmente num time de Patos, disse que na infância os homens o colocavam pra fora de campo. Para jogar futebol, os meninos apelam sempre para a criatividade. Em Catingueira, as crianças são obrigadas a apresentar, todos os dias, soluções bem criativas para o seu jogo de futebol. A primeira solução se refere à questão dos espaços de ocupação. Os meninos não têm, ou ao menos não tinham ou não consegui ver, um lugar para jogar seu futebol na cidade. O coordenador de esportes no município assegurou-me que não há política de esportes para crianças, como já aludi no capítulo sobre políticas públicas. E, a bem da verdade, não há política de esporte para adultos, mas o fato do campo de futebol ser reservado apenas para os homens pode levar o observador a pensar que há uma política que os contemple, ao menos minimamente, ao passo que, para as crianças, nem espaço certo há. Porém, para as crianças issonuncafoiumproblemaintransponível.“Comoosoutrosgrupos sociais, as crianças arranjam suas existências cotidianas com os meios que podem. Esses meioslhessãodadospelosdispositivosdesocializaçãoquelhessãoimpostosoupropostos”. (JAVEAU, 2005, p. 385). Vi, inúmeras vezes, soluções bem criativas em toda a cidade, todas elas em nome do desejo de jogar futebol. Vi crianças, descendo da parte mais alta da cidade, 128 com rodo e vassoura para limpar a quadra para jogar, como mostrei no capítulo anterior; vi crianças chutando bola a gol no meio da rua, tendo duas pedras ou duas sandálias por traves; vi crianças chutando garrafas em lugar de bola, etc. No entanto, no campo, presenciei uma multidão sem contas de arranjos indicativos de todas as negociações infantis para que um pequeno jogo, num miúdo espaço e num curto tempo, pudesse acontecer. Todos esses arranjos demandavam soluções criativas. A cena que descrevo a seguir chamou-me a atenção pelo inusitado inteligente arrancado do vivido infantil. Havia duas traves de ferro sobrando no campo. Essas traves eram móveis, possivelmente foram trazidas da quadra que fora destruída pelo vendaval, porque o campo não tem a menor necessidade delas. Devo fazer uma digressão para dizer que adestruiçãodaquadraaconteceuno“anoretrasado”,comováriasvezesmedisseram.Aliás, dizer“noanoretrasado”pareceu-me ser mais importante como símbolo linguístico próprio do que recorrer à expressão do calendário em número. Como ninguém se interessava em precisar o ano, tive de chegar a um acordo interpretativo, para compreender o que queriam dizer com “anoretrasado”.Oleitortemdecontaro„anopassado‟,o„ano atrasado‟e„oanoretrasado‟; portanto, o vendaval aconteceu há, pelo menos, três anos, possivelmente em 2009/2010. Em três anos a quadra não foi mais consertada. Mas não importa aqui quando, a trave móvel, de ferro, veio parar no campo. Dois homens seriam capazes de carregá-la sem grandes esforços. Porém, o mesmo não aconteceria com duas crianças. Para pô-las no lugar, sem requerer o auxílio dos homens, os meninos se enfileiravam, pegando as traves móveis e colocando-as nos lugares que eles queriam. A cena me lembrou um grupo de formiguinhas carregando uma grande folha de árvore. E foi, tirando de lado o perigo de se machucarem, uma das cenas mas ricas em bonitezas que vi com relação à solidariedade, à organização, à criatividade, à independência e à agência infantis.ÉcorretoafirmarcomoBernardes(2005,p.50):“Nesses grupos infantis, formados com finalidades lúdicas, a criança adquire espírito de solidariedade e disciplina, experimenta com seus pares diversas funções, obedece e elabora regras traçadas pelo próprio grupo,( ...)”. Quando imagino aqueles 10 meninos, de 07 a 10 anos, aproximadamente, agarrados com aquela barra de ferro, transportando-a de um lado para o outro, sem solicitar a ajuda dos adultos, vejo-os apontando para uma agência importante: nós podemos. Como diz Coelho( 2011, p. 82):“ A capacidade de improvisação das crianças pataxó associada ao incentivo e a legitimação da prática por parte dos adultos compõe um ambientepropícioparaoaprendizadodofutebol”.EmCatingueira,elasnãosóaprendem bem o futebol, elas elaboram diversas formas de relacionamentos sociais a partir do futebol. Por tudo isso, Lima e Pires( 2011, p.12) indicam que(“ ...) devemos enxergar a criança como 129 sujeito atuante, ou seja, categoria que possui um papel ativo na construção das relações sociaisdecadasociedade(...)”. De qualquer forma, suas funções, numa partida oficial ou mesmo durante uma pelada, estarão sempre garantidas. Comumente, as crianças são solicitadas a pegar a bola, servindo de gandula, quando esta sai da área do gramado, por conta de um chute mais forte. Vi casos numerosos em que os jogadores solicitavam que elas tomassem conta de seus pertences, tipo camisas, relógios, carteiras etc, atividade que elas exerciam, com total responsabilidade, até o final da partida. Por seu„ trabalho‟, geralmente recebiam pequenas quantias em dinheiro, “trocados”comodizem,suficienteparaumrefrigerante,umpasteloualgumaoutraguloseima especial. Contudo, ai daquele jogador que não cumprir o prometido. Elas o cobrarão no meio da praça, se for necessário, sem a menor cerimônia:“ Eu vou querer o pastel hoje, viu, fulano”, ou“ Vai pagar meu sorvete agora?”. Quando o jogador é velhaco, ou gosta de engalobar as crianças, elas advertem umas as outras:“ Ele só promete, mas não dá nada”. Assim as crianças, dentro de sua medida de compreensão, vão desenvolvendo uma espécie de solidariedade coletiva, fazendo frente ao poder abusivo de algum adulto. Para pensar o direito infantil às margens do estádio de futebol. No Brasil, o futebol, produzido pelas diversas regiões nacionais, apresenta sempre ricos cenários, a partir dos quais as vivências sociais e humanas podem ser analisadas. Para Guedes( 2011, p. 03):(“ ...) onde quer que se realize - na várzea, na rua, nos estádios (...) produz e reproduz significados, ideias, valores e crenças plenamente inseridos no processo sócio-culturaldasociedadeoupartedasociedadequeorealiza(...)”. Por isso, muitas lições podem ser retiradas do campo de futebol. O argumento defendido na cabeceira deste capítulo foi o de que o direito se faz no cotidiano, independente de sua determinação legislativa. Mas de que maneira? Seguindo a inspiração dada a partir da briga de galo descrita por Geertz (1989) e do relato da inauguração da ponte apresentado por Gluckman (1997), autores que valorizam o cotidiano como fonte de demonstração de ensinamentos do vivido, tomo o jogo de futebol para aclarar alguns pontos dos direitos da infância na cidade de Catingueira. Nessa direção, apresento alguns ensinamentos que pude colher olhando-o a partir das beiradas de um estádio de futebol. Penso que o futebol pode oferecer muitos lampejos sobre muitas coisas: sobre gênero, sobre relacionamentos entre adultos e crianças, etc. Mas, quando olhado a partir dos direitos infantis, ele terá algo importante a comunicar. A narração acima parece, à primeira vista, indicar que, enquanto esporte, o futebol das crianças de Catingueira é um direito negado. 130 Além disso, poderíamos sustentar a reclamação, de certa forma já iniciada no capítulo anterior, de que na política do futebol as crianças não tem prioridade e menos ainda prioridade absoluta. Mas é preciso ser cauteloso nessa interpretação, pois a vida é misturada e as relações urbanas têm suas próprias regras. Se pensarmos o espaço do futebol como metáfora, o direito ao lazer, na cidade é garantido às crianças, embora apenas pelas beiradas, da mesma forma que o lugar das crianças sempre esteve assegurado nas entrelinhas das grandes etnografias. Nesse sentido, é preciso acreditar que o direito vai penetrando devagarzinho, modificando aqui, sensibilizando ali, ganhando ou perdendo espaço acolá. Em Catingueira, o campo de futebol parece inventar, para os meninos que nele se envolvem, um espaço típico de hibridez (CANCLINI, 1997) e confusão, amalgamando várias faixas geracionais, várias experiências, muitos ensinamentos, num único convívio. Ele parece estabelecer uma espécie de terreno para a vivência da liminaridade (TURNER, 1979). Os meninos, se aqui se imagina do ponto de vista dos seus direitos, vivem„ o já‟ e também „o ainda não‟. Estão no campo, mas não dentro dele. Podem jogar nele, porém não totalmente dentro dele, ocupando apenas as beiradas na maior parte do tempo. São do sexo masculino, portanto camaradas de gênero, mas ainda não homens, no sentido adulto da palavra, estando em fazimento, sem estarem ainda feitos. Estão se apropriando dos códigos do ser homem e também do ser catingueirense. São meninos transformando, a seu modo, experiências de homens. São meninos conquistando uma cidadania que já é de direito, mas ainda não é de fato. Mesmo que para Bobbio( 2007, p. 200)(“ ...) o direito e não o dever é considerado como antecedente da relação moral e jurídica( ...)”, em Catingueira, os meninos estão aprendendo as regras do direito, tendo primeiro que observar antes a imposição de seus muitos deveres. Aliás os diretores das escolas municipal e estadual me indicaram ser preciso se ensinar às crianças o cumprimento dos seus deveres, pois quem cumpre bem os seus deveres,podereivindicarosdireitos.Dequalquer forma,aindaparaoreferidoautor(“...)a primazia do direito não implica a eliminação do dever, já que direito e dever são termos correlacionados”(BOBBIO,2007,p200). As crianças, em relação ao jogo de futebol, estão num espaço informal, porém, são a ele atraídos como se fosse o mais formal e o mais obrigatório de todos os espaços, mais formal do que a instituição escolar, por exemplo. Talvez seja para suas vidas o espaço e a atividade da maior seriedade que existem, requerendo o investimento de todas as suas energias diárias. O espaço é lúdico, mas nem por isso menos sério, exigindo disciplina, obediência e mesmo submissão. É-nos dito frequentemente que o direito de um termina 131 quando o do outro começa. Em Catingueira, os meninos estão aprendendo que o direito de um tem de conviver lado a lado com o direito do outro, e mesmo que alguns tenham algumas prerrogativas, todos precisam aprender a negociar. O direito ao jogo de futebol é um direito em permanente negociação. No gramado também se aprendem noções de participação e de cidadania. Alias, (...) não se pode afirmar um direito próprio sem afirmar ao mesmo tempo o dever de outra pessoa de respeitá-lo (BOBBIO, 2007, p. 200). Os meninos olham também para o direito incoibível de brincar e se viram, se arranjam com seus próprios recursos, formulando suas saídas inteligentes, tão inteligentes quanto as que os adultos tiveram de inventar, com os elementos que lhes eram postos, certamente, em seu tempo de meninos. Muitas vezes dispensando a hegemonia dos adultos. Não diria tanto dispensando, mas, certamente, prescindindo dela. Em alguma medida, os homens de Catingueira assumem alguma responsabilidade no sentido de protegerem suas crianças, sendo também por elas responsáveis, mesmo quando estas não pertencem à sua família biológica. Assim, alguma espécie de consanguinidade social parece importar tanto quando a genética. Embora os laços que os próprios meninos estabelecem entre si pareçam ser mais igualitários, o relacionamento dos homens com estes, em linhas gerais, não é ruim, opressivo, ou totalmente desrespeitoso, Mesmo que, no campo de futebol, os primeiros tanjam os últimos para as beiradas, em muitas situações existem muitas cumplicidades entre eles. De qualquer forma, tudo indica que esse comportamento de homens com meninos na beira do gramado vem seguindo a mesma linha de reprodução há muito tempo. Tiago, hoje atleta profissional, também não tinha o direito de jogar no campo dos homens até que cresceu e os homens viram seu futebol. Em lúdica medida, os meninos olham para os times dos homens e fazem as suas escolhas, tendo alguma liberdade para isto. Claro estar que logo saberão que todos os meninos não jogarão no melhor time do município, naquele tido por eles como o mais equipado para ganhar as partidas. Bom, isso é a vida, nem sempre se pode ter a garantia de tudo. No entanto, não estão privados do direito de sonhar, de aspirar, até mesmo da exígua liberdade de decidir. Certamente, no futuro, alguns terão de reposicionar suas escolhas, se os quatro times ainda existirem quando eles ficarem homens e quiserem entrar neles; ou então, como“ donos da bola”, no futuro alguns organizarão seus clubes, se tornando„ donos de times‟, ou se destacarão com bons e talentosos jogadores, tendo o reconhecimentos de todos os homens da municipalidade. 132 Aos meninos nada é dado de mãos beijadas, seus direitos são frutos de suas lutas. Eles vão fazendo suas conquistas paulatinas, a partir de suas competências pessoais, de suas idades e de seu crescimento físico. Mesmo que os meninos sejam menos considerados, de certa forma, a eles não é negado o direito de questionar, de se negar a seguir aquilo que os homens lhes pedem para fazer, sobretudo se eles não gostarem ou se se sentirem ludibriados. Em alguma medida, os meninos aprendem na„ dureza‟ do vivido a se defender de alguns homens, especialmente, daqueles que os engalobam. PARA FINALIZAR: O que se pode concluir do percurso feito por este capítulo? De forma rápida, deixo de lado a ideia de pensamento conclusivo, apenas para reafirmar ressaltando alguns pontos que julgo importante. O campo de futebol é antes de tudo um espaço de sociabilidade, onde meninos e homens vão construindo suas relações. É concomitantemente um ambiente adultocentrado e masculinizado. Nele encenam-se várias das imagens que os adultos têm das crianças, sendo propício a uma mirada antropológica. As crianças não têm o primeiro lugar, mas tem o cuidado dos adultos, em alguns momentos. Mesmo que o estádio reproduz a preferência nacional pelo futebol, adultos e crianças se comportam diferentemente em relação à ocupação concreta dos espaços do estádio. Em que pese o fato de serem tangidas para as beiras do gramado, ao redor do campo de futebol as crianças podem fazer suas escolhas, dentro dos limites sociais circunscritos. Em alguma medida, todos estão lá como atores sociais, tem atitudes e preferências, militam, defendendo suas próprias ideias. A ação das crianças é também política, incentivando, criticando ou mesmo vaiando os atletas adultos ou seus colegas de mesma faixa etária. No campo, as crianças aprendem noções de liderança e submissão, de negociação e de cidadania. Em Catingueira, o dom para o futebol é uma coisa entendida como nata, podendo quando muito ser aprimorado pelos treinos e pela possibilidade de escolarização. Catingueira tem motivo para crer no dom, visto ter já ofertado ao pais dois atletas profissionalizados. As crianças desenvolvem aprendizados tanto olhando para os adultos quanto convivendo com seus iguais. No campo, com os homens, elas aprendem o que estes falam o que estes pensam, não importando ou questionando a sua adequação. Mas tarde estes reproduzem parte dos discursos, peneirando-os a seu modo, selecionando aquilo que lhes convém. 133 Porfim,apesardavidanemsemprefuncionar„comomandaofigurino‟,ocampode futebol é um importante palco para a encenação das coisas do vivido e a antropologia pode tirar dele varias lições, incluindo algumas sobre os direitos das crianças numa comunidade adulta. 134 MEDITAÇÃO PARA UM POSSÍVEL FINAL: Esta dissertação poderia ter tido muitos outros resultados e poderia ter apontado para outras nuances acadêmicas. Por isso, aceito sem relutância que trata-se de uma redação „finalizada‟,masnãoacabada,noestilo„pregobatidoepontavirada‟.Elanãotem a pretensão de emitir a palavra derradeira sobre a questão do Conselho Tutelar, do CMDCA, das políticas públicas, nem do aprendizado em torno dos direitos, partindo das beiradas do futebol em Catingueira. Pelo contrário, está posta para o debate, sendo, muito humildemente, um texto em sua processualidade, que muito ainda tem a ser enriquecido, alargado e acrescido. De alguma forma, espero já ter alinhavado, minimamente, aquilo que deveria ter sido dito como apontamento de destaque no curto percurso redacional de cada capítulo. Assim pensando, não vou fazer aqui um ajuntamento de todas as discussões já realizadas, no estilo clássico de uma conclusão final acadêmica. Certamente isso ficaria descabido, repetitivo como„ chover no molhado‟. Nesta meditação final, embora retomando alguns pontos importantes, especialmente aqueles que ficaram mais alumiados ao longo da escrita, objetivo também trazer algumas reflexões que acabaram ficando subjacente ao meu percurso dentro da Antropologia da Criança. Para começar, penso que hoje, ao deixar de lado as crianças, certamente, o pesquisador da Antropologia se livra de uma série de implicações e complicações teóricas, metodológicas e éticas. Porém, quando resolve atentar para o fato de que as crianças são uma possibilidade de leitura e interpretação social e as abraça enquanto objeto/sujeito legítimo de sua investigação, uma infinidade de problemas logo aparecerá. É claro que dificuldades de ordem ética, metodológica e teórica todas as pesquisas podem e vão ter. No entanto, algumas complicações, por vezes„ gigantescas‟, só aparecem no campo que inclui crianças, embora nem todos os pesquisadores e nem todos os campos se aproximem dos mesmos problemas ou os encarem como tais na pesquisa com crianças. Ilustrando essa questão, lembro aqui de dois casos: o primeiro exemplo é o de Diana Milstein (2007), que alega que sua condição de mulher lhe favoreceu o acesso às crianças em uma pesquisa num espaço escolar. O segundo caso é o de Peterson R. da Silva (2011), o qual revela seu desconforto em um espaço marcadamente feminino como o da educação infantil. Com base nos dois apontamentos acima, uma das primeiras problemáticas a ser pensados na pesquisa com crianças, portanto, é a questão de gênero; embora esse não tenha sido meu enfoque, devo dizer que o reconheço como abordagem interessante e legítima. 135 Careço aqui me permitir olhar para minha imersão em campo, na aproximação que fiz juntoàscrianças,desdejáesperandoqueestaproblemáticanãosejadetodouma„ficção‟por mim inventada. Penso que minha pesquisa, em certo sentido, foi feita numa situação especial. Imaginem que na condição de homem, adulto, solteiro, sem filhos, estranho à cidade, não acompanhado por mulheres, não protegido pelas várias formas de institucionalidades, resolvi pesquisar crianças em espaços abertos, tais como a rua, a praça, a piscina, o campo de futebol etc. Creio que procurei, em alguma medida, problematizar algumas ideias que me advieram desta situação aqui nesta dissertação, legitimando aquilo que reflete Machado (2007, p. 163) quando diz que:“ Há um estranhamento vivencial e teórico que faz com que a etnografia dependa, em última análise, de uma série de fatores, dentre os quais a biografia daquele que a desenvolve”. Apesar de não conhecer semelhante problemática em outros países, fico sempre me indagando que teoria, pois, seria capaz de contemplar todo o peso histórico que carrega, no Brasil, o homem que se interessa por crianças, uma vez que este grupo está, frequentemente, na redoma marcada pelo feminino? Bem sei, com todo o exagero desse argumento, que os homens são, por conta do modelo cultural em que estão inseridos, diminutamente incentivados, se é que são, ao trabalho com crianças. Do ponto de vista intelectual, uma vez que a academia não está para além da cultura, a pesquisa científica com crianças também acaba sendo um pouco mais dificultosa para um homem. Em muitos dos meus debates em rodas acadêmicas, tais como Grupos de Trabalhos em eventos, cheguei mesmo a ouvir que paira certa desconfiança sobre a cabeça do homem que deseja trabalhar com crianças, seja como professor, pediatra, psicólogo, pesquisador etc. De um modo geral, a aproximação de homens junto às crianças tem se tornado, em certo sentido, bastante vigiada, especialmente, se está acontece em espaços abertos, no sentido de pouco institucionalizados. Embora mulheres também possam usar abusivamente de crianças, violentando-as ou tirando delas algum proveito para satisfação pessoal, a frequência com os homens são acusados acaba mostrandoos quase como os únicos potenciais fazedores do mal à infância. Além disso, depois do ECA, talvez mais do que antes, a aproximação de pessoas do sexo masculino, não familiar, aos terrenos das crianças, se já não era incentivada socialmente, parece, em grande medida, ter sido marginalizada ou posta sob uma certa suspeição vigilante. Mas isso tem também uma explicação histórica. Como mostrou Luiz Mott (1996) vários homens ao longo do Brasil Colonial foram acusados de exploração sexual de crianças, especialmente, estando estes na função de preceptores, educadores e cuidadores, alguns dos casos não tendo tido sequer 136 comprovação. Está claro que levanta certa suspeita o interesse de um homem por crianças. Talvez também por isso, na Antropologia, eles as tenham evitado. De qualquer forma, o interesse e/ou o não interesse dos homens pesquisadores pelas crianças precisa de alguma consideração acadêmica, penso. Quando se confronta o número cada vez mais destacado das mulheres autoras, em publicações e mesmo em grupos de trabalhos em eventos científicos, parece que as crianças e suas infâncias representam um tema que não costuma render em mãos de homens. Homens na Antropologia não se destacaram ainda pesquisando crianças. Aliás, tradicionalmente, tanto no exercício das profissões quanto nos cursos de preparação para o trabalho, quando trata-se de crianças, os homens parecem reproduzir a ideia de que estas constituem objeto exclusivo da preferência feminina e dão-se por satisfeitos. Não se pode negar que na Antropologia a visibilidade das crianças foi dada pela pena feminina, inicialmente pelo trabalho de Mead (1995); mais tarde, como nos informa Castrillón (2009), a continuação desse serviço, ao menos entre os pesquisadores americanos, recebeu também adesão de alguns casais de antropólogos. Na Antropologia do Brasil, mesmo que não seja possível negar o pioneirismo do grande Florestan Fernandes( 2004),“ As trocinhas do Bom Retiro”, desengavetada editorialmente nos últimos tempos, acabou funcionando como um histórico registro temático quase solitário. De qualquer forma, a olhadela do referido autor se enche de importância por vários fatores: por seu ineditismo acadêmico, por seu autor ser um homem adulto, por dirigirse às crianças em situações urbanas, quando o usual era prestar atenção aos povos indígenas e/ou aos povos negros-descendentes. Nas demais incursões antropológicas daquele período, as crianças aparecem apenas nas entrelinhas, como deixou entrever o trabalho de Ângela Nunes (2003). Em alguma medida, as crianças sempre estiveram frequentando a escrita antropológica brasileira. Não estou em condição de dizer se houve/há ruptura ou continuidade no trato desta questão. Contudo, se posso dar um pulo no tempo, me aventuro a afirmar que a reinserção contemporânea das crianças tem muito a dever ao marcado prisma das mulheres (COHN,2005; CAMPOS, 2009, NUNES, 2003, FONSECA, 2005; RIBEIRO, 1998; PIRES, 2007, etc). As mulheres reassentaram, em alguma medida, as crianças nas sociedades investigadas pela Antropologia, haurindo ensinamentos retirados de seu cotidiano em Catingueira (PIRES, 2011), entre os Xavante do Mato Grosso do Sul (NUNES, 2003), com os Xikrins (CONH, 2000) etc. Portanto, pode-se afirmar que foram as mulheres que chamaram a atenção da Antropologia desde seus primórdios para as crianças, à medida em que as crianças 137 despertavam sua atenção de pesquisadoras. São também as mulheres que maior sensibilidade continuam demonstrando à presença das crianças, por motivos que ainda não foram pesquisados ou esclarecidos. Terá sido apenas por sua condição biológica e por alguma predisposição socialmente incentivada, as quais unem natureza e cultura na maternagem? Será que acharam nelas um objeto/sujeito de tipo de abordagem mais fácil? Provavelmente ninguém ainda se debruçou sobre as motivações de Margareth Mead ao dar tanta consideração às crianças em seus textos, sendo hoje considerada pelos estudiosos como a precursora desse campo entre os antropólogos de seu tempo. Mas também, contemporaneamente, ninguém ainda quis saber porque Christina Toren, Claudia Fonseca, Flávia Pires, Ângela Nunes, Clarice Conh, Fernanda Bittencourt Ribeiro, Andréa Cardarello e tantas outras mulheres acabaram vendo as crianças como interlocutoras importantes, como oportunizadoras de leituras nas sociedades onde as referidas autoras desenvolvem suas construções antropológicas. Por isso, essas questões precisam ser esmiuçada pela investigação acadêmica. Outra situação que também aponta para uma consideração importante é a questão da idade. A questão geracional, assim como a de gênero, acima mencionada, também pode parecer bastante norteadora, assunto já enfatizado por vários autores, entre os quais destaco aqui Flávia Pires (2007b). Como se fará essa passagem ou essa descida do altar da adulteza? Oadulto„sabe‟,porissoestápostonoseupedestalconfortáveldesapiênciaadquiridacomos anos, o que é verdade, mas não toda a verdade na perspectiva da ciência aqui discutida. É claro que uma problematização dessa natureza não pode ser feita aleatória, sem uma meditação maior. De alguma maneira, esse tema já vem sendo posto (SILVA & PIRES 2011; SOUSA, 2005; NUNES, 2005; PIRES; 2007), tendo sido destacado em seu modelo binário que costuma reger a nossa mentalidade e a cultura contemporânea, como o fez Andrade (2007) num texto em que estava pensando a educação infantil. De forma concreta, o pesquisador adulto, por sua própria condição biológica e por inserção no âmbito de suas muitas preocupações sociais, está condenado a ficar distante das crianças. Numa percepção luminosa, Alma Gottlieb (2009) revelou isso quando discutiu a questão da insignificante penetração dos bebês na Antropologia. Para ela, os bebês são deixados de lado por várias razões: primeiro os antropólogos estão completamente esquecidos de suas infâncias, talvez por isso não dão importância às infâncias alheias; depois, a maioria dos antropólogos jovens, em começo de carreira, não tem filhos, e assim terminam não sendo para esta causa despertados; e quando estão mais velho, quando já tem filhos, ficam tão assoberbados com tantas questões que não têm se animado a olhar para bebês. Em alguma medida essa 138 informação pode não ser verdadeira, mas em muitos aspectos ela é considerável também para as crianças maiores. Não se pode esquecer que a infância é um espaço/tempo construído a partir do imaginário adulto. Mas é vivido pelas crianças. De certa forma, está correta Mrech (2003, p 109) ao afirmar que(“ ...) os adultos costumam acreditar que a sua imagem a respeito da criança é a própria criança”.Maséapenasumaimagem.Cadapessoaexpressaoquetemem mente através de suas ações, gestos, criações de objetos, etc. Para Berger e Luckmann (2005, p.55):“Aexpressividadehumanaécapazdeobjetivações(...).Estasobjetivaçõesservemde indícios mais ou menos duradouros dos processos subjetivos de seus produtores( ...)”. Somente quando um padre, um pai, um psicólogo falam sobre as crianças é que se pode saber como eles percebem as crianças e suas infâncias. O subjetivo torna-se objetivo na ação. A invenção da infância pelo adulto construiu-se ao longo de muitos anos, no embate e no confronto. Por isso, não se pode pensar na existência de uma única criança, mas numa polifonia de crianças, vivendo uma variedade incrível de infâncias. Outro elemento importante nos trabalhos efetivados a partir da Antropologia que inclui crianças é sua temática plural e diversificada. O rol de interesses no entorno das crianças é bastante dispersivo, atingindo muitos temas, muitos espaços, muitas metodologias etc. Imagine-se que os estudos até agora feitos atingem crianças indígenas, triscam crianças nos cultos afros, reparam crianças vivendo em pequenas e grandes cidades, atentam para as crianças empobrecidas e para crianças vivendo infâncias em condomínios fechados (ALVIM & VALLADARES, 1988; SARAIVA, 2008; COHN, 2000; FONSECA, 2005; RIBEIRO, 2011 etc), apenas para citar alguns interessantes trabalhos. Eles vêm sendo inscritos numa variedade de temas tão grandes que chega-se mesmo à impossibilidade de serem mapeados a partir de uma espiada simples. O tempo e a história da subárea, no futuro, mostrarão o valor desses investimentos. Alguns trabalhos na Antropologia da Criança são produzidos em contextos amparados ou fortemente marcados por situações institucionalizadas, outros não. Chamo a atenção para os mais recentes trabalhos de Cláudia Fonseca (2011) dentro âmbito do judiciário brasileiro e o de Fernanda Ribeiro (2011) dentro do judiciário/sócio-assistencial francês na Ilha de Caval, numa sorte de além fronteira. Há também uma mirada especial para aqueles trabalhos que envolvem a criança indígena, tais como o de Ângela Nunes (20011) ou de Clarice Cohn (2000), ou ainda o de Liana Lewis (2006) com crianças na diáspora. Venho notando ao longo do meu percurso que os estudos antropológicos em torno das crianças são comumente feitos num espaço de curta duração na vida intelectual da maioria de 139 seus raros autores e autoras. Além de serem contados, nacionalmente, alguns poucos nomes trabalhando nesse subcampo, o que é normal, a maioria desses pensadores e pensadoras não têm apenas as crianças em seu eixo de interesse. Dentro do grupo que estuda as crianças, a partir de material colhido pelo método etnográfico, um número considerável de pesquisadores acredita que as crianças não podem ser estudadas separadamente, que não existe, por exemplo, uma cultura de crianças e que elas fazem parte da cultura dos adultos que estão sendo responsáveis por elas. Diz Walter Benjamim( 2008, p. 246) que(“ ...) as crianças não constituem nenhuma comunidade separada, mas sãopartedepovoedaclasseaquepertencem”.É,dequalquer forma, nesse espaço/tempo que as gerações mais velhas inserem as gerações mais novas, idealizando-as, constrangendo-as ou fazendo coisas para elas. Em Catingueira, mesmo estando em toda parte, vivendo suas infâncias em situações as mais diversas no meio dos adultos, em vários momentos, as crianças apresentam-se divergindo daqueles que delas são responsáveis, especialmente no que diz respeito à posse e à revindicação de seus direitos. Desse modo, não parece ser interessante à „prodigalidade‟ adulta considerar a voz das crianças, empoderando-as pela participação. A visibilidade política infantil não parece interessar tanto a alguns adultos, talvez por isso o ECA esteja ainda tão calado em muitos lugares. Nesse sentido, tenho defendido que a visualização infantil e a consideração à voz das crianças tem sido, ao contrário, uma exigência das próprias crianças, para que os pesquisadores vissem sua„ onipresença‟( NUNES, 2011) pelas incomensuráveis ocupações espaciais que elas praticam em sua comunidade (SILVA & NOGUEIRA, 2012). Mesmo reconhecendo que sempre houve alguma forma de Antropologia da Criança, devo destacar que o movimento contemporâneo em torno das crianças, nesse novo formato denominado estudos sociais da infância, é relativamente recente. Alguns o datam a partir do trabalho de Ariés (1981), com a História Social da Infância e no Brasil, a partir do trabalho organizado por Priore (1996). Esse movimento vem obtendo uma relativa boa aceitação e rápida expansão. Lembro-me que no início dos anos 2000, Ângela Nunes (2003) se queixava de não ter bons interlocutores quando de seu processo de doutoramento, queixa que não aparece mais em Flávia Pires (2007), por exemplo. Porém, talvez por conta dessa curta história de reinserção do tema da criança nesta disciplina, a partir do formato acima alumiado, embora já existam boas etnografias, ainda não se pode contar com um corpo teórico sólido que dê embasamento crítico aos estudos produzidos pela Antropologia da Criança, cabendo a 140 esta o título de campo em aberto ou campo ainda em elaboração, indicando que ainda se tem muito o que fazer. Tenho também observado que a temática das crianças nos autores da Antropologia, quando não abandonada, acaba sendo deslocada, desfocada, dividindo a atenção com outros temas, tais como família, comunidade, novas tecnologias de reprodução, etc. Na Sociologia da Infância, bem ao contrário, a maioria dos autores, a exemplo de Manuel Sarmento e Willian Corsaro, permanecem longamente debruçados sobre as crianças, vendo nelas um objeto completo para seus estudos. Parece que há um grupo de adultos pesquisadores que entendem as crianças como elementos de difíceis acessos e as abandonam, deixando-as, quando muito, nas entrelinhas de sua escrita. Há também alguns investigadores que parecem considerá-las „fáceis‟, mas que não veem sentido algum em suas opiniões, usando-as apenas para se aproximar dos adultos, estes sim é que tem a palavra, a voz e o poder. E noutra direção há um grupo que decidiu aceitar o desafio proposto pelas próprias crianças, reconhecendo-as como grupo legítimo e capaz de ler e oferecer interpretações de suas sociedades. Mas, como dito acima, esse grupo ainda não construiu um corpo sólido de saberes em seu entorno, na Antropologia. Devo também, acrescentar nesta meditação que, do ponto de vista metodológico, parece fazer uma enorme diferença considerar as crianças como objeto, sujeito ou interlocutor no processo de pesquisa. Faz também diferença observar seu cotidiano em espaços abertos ou em espaços fortemente institucionalizados. Defendo, ainda, que as crianças são como que um farol capaz de alumiar o vivido na cidade. Olhando para as crianças, como para qualquer outro grupo social, o pesquisador poderá também compreender aquilo que os habitantes do município acreditam ou dizem crer sobre suas vidas, sobre como constroem seu cotidiano. Por isso, procurei ser sensível, concomitantemente, à presença das crianças, olhando-as em sua ocupação espacial, considerando-as em sua participação e atuação política especial em espaços tais como campo de futebol, piscina, praça, igreja etc, sem me descuidar de olhar para aquilo que os poderes governamentaismunicipais„propõem‟paraelas. Percebo que, assim como no Brasil, em Catingueira, os direitos infantis e os seus operadores, me refiro ao Conselho Tutelar e ao CMDCA, comumente não gozam de boa compreensão popular. Sei bem que a noção de direitos infantis representa uma abstração bastante sofisticada. Não é um tema fácil ou comumente dominável. Por isso, às vezes pareceu-me quase inatingível ou confusamente assimilado entre as diferentes camadas populacionais e grupos etários em Catingueira, mesmo depois de 22 anos de sua penetração 141 social. Mesmo assim, os seus efeitos práticos na vida das crianças parecem indicar que elas vêm ganhando mais autonomia, maior reconhecimento e maior visibilidade social, o que, provavelmente não teria acontecido sem a existência do ECA. 142 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALANEN, Leena. Teoria do Bem-estar das crianças. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, set./dez. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n141/v40n141a05.pdf. Acessado em 21/06/2012. ALBERTO, Maria de Fátima Pereira. A DIMENSÃO SUBJETIVA DO TRABALHO PRECOCE DE MENINOS E MENINAS EM CONDIÇÃO DE RUA EM JOÃO PESSOA (PB). Tese de Doutoramento. Programa de Pós-Graduação em Sociologia. UFPE, 2002. Disponível em: http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/1045/1/tese.pdf. Acessado em 21/07/2012. ALMEIDA, Marco Bettine. O Esporte como matriz da sociabilidade espontânea: Um olhar pelo referencial habermasiano. Revista da ALESDE, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 100-110, setembro 2011. Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/alesde/article/view/20607/15142. Acessado em 29/04/2012. ALVIM, Rosilene. O Trabalho Infantil em discussão. Em MARTINS, Heloisa de Sousa; RAMALHO, José Ricardo (orgs). Teceirização: Diversidade e negociação no mundo do trabalho. São Paulo: EDITORA HUCITEC/CEDI/NETS, 1994. ALVIM, Rosilene. Infância das classes populares: Constituição da Infância como problema social. ABREU, Alice Rangel de Paiva; PESSANHA, Elina Gonçalves de Fontes (org). O Trabalhador Carioca: Estudos sobre trabalhadores urbanos do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: JC Editora – Série Ciencias Sociais, 1995. ALVIM, Maria Rosilene Barbosa; VALLADARES, Licia do Prado. Infância e Sociedade no Brasil: Uma Análise da Literatura. BIB, Rio de Janeiro, n. 26, pp. 3-37, 2.° sem estre de 1988. ANDRADE, Daniela B. S. Freire. A Criança na Educação Infantil: por entre Emílias e Chapeuzinhos. Revista de Educação Pública. Cuiabá, V. 16, N. 31, p. 97-104. Maio/agosto, 2007. ARAGÃO Elizabeth Maria Andrade, NOVO, Helerina Aparecida. Histórias-movimentos por cidadania: Narrativas de conselheiros tutelares de Cariacica, ES. Civitas Porto Alegre v. 6 n. 1 jan.-jun. 2006 p. 181-197. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/28/1592. Acessado em 02/11/2012. ARANTES,EstherMariadeM.De“criançainfeliz”a“menorirregular”- vicissitudes na arte de governar a Infância. Mnemosine Vol. 1, nº0, p.162-164 (2004). Disponível em: http://www.cliopsyche.cjb.net/mnemo/index.php/mnemo/article/viewFile/235/235. Acessado em 10/05/2012. ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Trad. D. Flaksman. 2ª Ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1981 AZEVEDO, Aldo Antonio de. Futebol, Práticas Culturais e Sociedade na Percepção de Jovens de Países de Língua Portuguesa. Trabalho apresentado no XI Congresso Luso-AfroBrasileiro de Ciências Sociais: Diversidade desigualdades, nos dias 07 a 10 de agosto de 2011, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salvador – BA. Disponível em: http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/resources/anais/3/1307672645_ARQUIVO_TEXT OCOMPLETOCONLAB2011FINALAldoAzevedo.pdf. Acessado em 30/04/2012. AZEVEDO, Renata Custodio de. O Conselho Tutelar e seus Operadores: O Significado Social e Político da Instituição – Um Estudo Sobre os Conselhos Tutelares de Fortaleza / Ceará. Dissertação de Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade – MAPPS. 143 Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza, 2007. Disponível http://www.uece.br/politicasuece/index.php/arquivos/doc_view/74renatacustodiodeazevedo1?tmpl=component&format=raw. Acessado em 23/01/2013. em: BARTH, Fredrik. Etnicidade e o Conceito de Cultura. Trad. Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto. ANTROPOLÍTICA Niterói, n. 19, p.15-30, 2. sem. 2005. Disponível em: http://www.uff.br/antropolitica/revistasantropoliticas/revista_antropolitica_19.pdf. Acessado em 05/02/2012. BEDIN, Gilmar Antonio. Direitos Humanos e Desenvolvimento: algumas reflexões sobre a constituição do direito ao desenvolvimento. DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO. Editora Unijuí • ano 1 • n. 1 • jan./jun. • 2003 p. 123-149. Disponível em: http://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/70/27. Acessado em 05/01/2013. BENJAMIM, Tatiana. BREBOTOS E BURUGANGAS: analisando o„ empoderamento‟ infanto-juvenil no Sertão Paraibano. CAOS- Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 15, março 2010. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/caos/n15/1%20artigo%20tatiana.pdf. Acessado em 13/07/2012. BERGER, L. P; LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade: Tratado de Sociologia do Conhecimento. 25ª ed. Trad. F. S. Fernandes. Petrópolis: Vozes, 2005. BERNARDES, Elizabeth Lannes. Jogos e brincadeiras: ontem e hoje. Cadernos de História da Educação nº. 4 jan./dez. 2005. Disponível em: http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/384/365. Acessado em 08/08/2012. BOBBIO, N. O Filósofo e a Política: Antologia. Trad. C. Benjamin e V. Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. BONAVIDES, PAULO. A quinta geração dos Direitos Fundamentais. Direitos Fundamentais & Justiça. Nº 3 – Abr./Jun. 2008. Disponível em: http://www.dfj.inf.br/Arquivos/PDF_Livre/3_Doutrina_5.pdf. Acessado em 05/01/2013. BRASIL. Resolução do IBGE nº 05, de 10 de outubro de 2002. Disponível em: http://pt.wikisource.org/wiki/Resolu%C3%A7%C3%A3o_do_IBGE_05_de_2002/Para%C3% ADba. Acessado em 27/06/2012. BRASIL – Política Nacional da Assistência Social – PNAS. Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, 2004. BRASIL – Sistema Único de Assistência Social – SUAS – Manual Informativo para jornalistas, gestores e técnicos. Brasília, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria Nacional de Assistência Social, 2005. BRASIL, Orientações para o Acompanhamento das Famílias Beneficiarias do Programa Bolsa Família no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Brasilia, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Nacional de Assistência Social, Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. 2006. BRASIL. Estatuto da CRIANÇA e do ADOLESCENTE. 3. Ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. BRANDÃO, Carlos R. Reflexões sobre como fazer trabalho de campo. CULTURA E SOCIEDADE, V 10, Nº 1, JAN/JUN 2007 P 11-27. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fchf/article/view/1719. Acessado em 12/03/2012. 144 BUTLER, Udi Mandel; RIZZINI Irene. A participação de crianças e adolescentes atravessando países. O Social em Questão - Revista do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Rio de Janeiro: PUC-Rio. Ano XV - nº 27 – 2012. CANCLINI, Nestor. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. Trad. H. P. Cintraão, A. R. Lessa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997. CAMPOS, Roberta B. C. Pesquisando o invisível: Percursos Metodológicos de uma pesquisa sobre sociabilidade infantil e diversidade religiosa. Ver. Teoria e Sociedade nº 17.1 – janeirojunho de 2009, p. 148-175. Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/~revistasociedade/edicoes/artigos/17_1/PESQUISANDO_O_INVI SIVEL.pdf. Acessado em 23/07/2011. CARDARELLO, Andréa Daniella Lamas. A transformação do internamento "assistencial" em internamento por "negligência": tirando a cidadania dos pais para dá-la às crianças. Ensaios FEE, Vol. 19, No 2 (1998). Disponível em: http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/1934/2309. Acessado em 02/11/2012. CARDARELLO,Andréa.Le"traficlégal"d‟enfantsauBrésil:l‟adoptioncommesolutionà la pauvreté. Anthropologie et Sociétés, vol. 33, n° 1, 2009, p. 49-64. Disponível em: http://id.erudit.org/revue/as/2009/v33/n1/037812ar.pdf. Acessado em 02/11/2012. CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O trabalho do antropólogo. 2ª ed. São Paulo: Ed. UNESP, 2000. CARDOSO DE OLIVEIRA, R. Tempo e Tradição: interpretando a Antropologia. Em CARDOSO DE OLIVEIRA, R. Sobre o pensamento Antropológico. 2ª ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. CASTRILLÓN, Ximena Pachón. Dónde están lós ninos? Rastreando la mira da antropológica sobre la infancia. Magaré n.° 23 p. 433-469 Ano: 2009. Disponível em: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/viewFile/15046/15844. Acessado em 16/07/2012. CERA, Denise Cristina Mantovani. Quais são os direitos de primeira, segunda, terceira e quarta geração? Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes – LFG, 2012. Disponível em: http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20110211091833683&mode=print. Acessado em 05/01/2013. CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado: Pesquisas de Antropologia Política. 5ª ed. Trad. Theo Santiago. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. CLIFORD, James. A experiência Etnográfica: Antropologia e Literatura no século XX. Org. José Reginaldo Santos Gonçalves. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. COELHO, Luciano Silveira. Infância, aprendizagem e cultura: as crianças pataxó e as práticas sociais do Guarani. Dissertação de Mestrado. Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Universidade Federal de Minas Gerais 2011. 136 f. disponível em: http://opus.grude.ufmg.br/opus/opusanexos.nsf/401ea73efc01934f83256c13006ab709/edf43d cf985977b283257928005a1a6b/$FILE/COELHO,%20L.%20S.%20(2011).pdf. Acessado em 30/04/2012. COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2005. COHN, Clarice. Crescendo como um Xikrin: uma análise da infância e do desenvolvimento infantil entre os Kayapó-Xikrin do Bacajá. REVISTA DE ANTROPOLOGIA, SÃO PAULO, 145 USP, 2000, V. 43 nº 2. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ra/v43n2/v43n2a09.pdf. Acessado em 29/01/2013. CORSARO, W. A. Sociologia da Infância. Porto Alegre: Artemedicas, 2011. CORSARO, W. A. Reprodução interpretativa e cultura de pares. Em MULLER, F; CARVALHO, A.M.A (Orgs.) Teoria e Prática na Pesquisa com Crianças: Diálogos com Willian Corsaro. São Paulo: Cortez, 2009. COSTA, André. O Fracasso da Globalização: da Construção dos Brasis às ruas de Praga. Aparecida - SP: Idéias e Letras, 2004. CRUZ, L. R; GUARESCHI, N. M. F. A Trajetória das Políticas Públicas Direcionadas à Infância: paralelos com o presente. Mnemosine Vol.4, nº1, p. 28-52 (2008. disponível em: http://www.mnemosine.cjb.net/menemo/index.php/mnemo/article/view/298/455. Acessado em 23/10/10. DANTAS, Heloysa. A afetividade e a construção do sujeito na psicogenética de Wallon. In: DE LA TAILLE, Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992. DAMASCENO, Lúbia Badaró; GÓIS, João Bôsco Hora. Poliarquias e Participação Social no Brasil: estudo de um Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 9, n. 2, p. 264 - 276, ago./dez. 2010.Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/7607/5797. Acessado em: 31/12/2012. DAMATA,R.“OofíciodoEtnólogo,oucomoteroantropologicalblues.Em:NUNES,E. O. (org). A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. DAMATA, Roberto. Antropologia do óbvio: Notas em torno do significado do futebol brasileiro. Revista da USP, n. 22. (1994). Disponível em: http://www.usp.br/revistausp/22/02damatta.pdf. Acessado em 19/06/2012. DAMO, Arlei Sander. Futebol e estética. São Paulo em Perspectiva. [online]. 2001, vol.15, n.3, pp. 82-91. ISSN 0102-8839. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/spp/v15n3/a11v15n3.pdf. Acessado em 13/06/2012. DAMO, Arlei Sander. Dom, Amor e Dinheiro no Futebol de Espetáculo. RBCS Vol. 23 nº. 66 fevereiro/2008. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v23n66/09.pdf. Acessado em 13/06/2012. DIAS, Marília Costa. Educação: um direito prioritário. Veras. Revista Acadêmica de Educação do ISE Vera Cruz. ISSN 2236-5729. v.1, n.1 (2011) Disponível em: http://iseveracruz.edu.br/revistas/index.php/revistaveras/article/view/5/4. Acessado em 14/04/2012. DIAS,Mônica.Apesquisatem“mironga”:Notasetnográficassobreofazeretnográfico.Em BONETTI, Alinne; FLEISCHER, Soraya (Orgs.). Entre saias justas e jogos de cinturas. Florianopolis: Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. DUVEEN, G. Crianças enquanto atores sociais: As Representações Sociais em Movimento. Em GUARESCHI, P. A. e JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.). Textos em Representações Sociais. 6ª Ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 2000. EVANS-PRITCHARD, E. E. Os Nuer. Trad. G. Coelho. São Paulo: Perspectiva, 1978. 146 FALEIROS, Vicente de Paula. A Infância e o processo político no Brasil. Em: RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar Crianças - História das políticas sociais, da legislação e da assistência à Infância no Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011. FAMUP – Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. Disponível em: http://www.famup.com.br/index.php?run=idh&op=alf. Acessado em 21/06/2012. FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. Cadernos de Campo n. 13: 155-161, 2005. Disponível em http://www.fflch.usp.br/da/cadcampo/ed_ant/revistas_completas/13.pdf. Acessado em 14/05/11. FERNANDES, Priscila Valverde; ARAGÃO Elizabeth Maria Andrade. Peculiaridades entre Conselho Tutelar e crianças encaminhadas pela escola. Fractal: Revista de Psicologia, v. 23 – n. 1, p. 219-232, Jan./Abr. 2011. Disponível em: http://www.uff.br/periodicoshumanas/index.php/Fractal/article/view/231/507. Acessado em 10/05/2012. FLEISCHER Soraya. Então, minha filha, vamos se afomentar? Puxação, parteiras e reprodução em Melgaço, Pará. Ciência & Saúde Coletiva, 13(3):889-898, 2008. Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/630/63013311.pdf. Acessado em 06/12/2012. FLORESTAN,Fernandes.As“Trocinhas”doBomRetiro:ContribuiçãoaoEstudoFolclórico e Sociológico da Cultura e dos Grupos Infantis. In Pro-Posições. V. 15, n.1 (43) – jan./abr. 2004. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/75307090/AsTrocinhas-Do-Bom-RetiroFlorestan-Fernandes. Acessado em 16/07/2012. FONSECA, C. Concepções de família e práticas de intervenção: uma contribuição antropológica. Saúde e Sociedade v.14, n.2, p.50-59, maio-ago 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v14n2/06.pdf. Acessado em 25/07/2012. FONSECA, Claudia. Da circulação de crianças à adoção internacional: questões de pertencimento e posse. cadernos pagu (26), janeiro-junho de 2006: pp.11-43. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/30384.pdf. Acessado em 02/11/2012. FONSECA, Cláudia. Conexões Intergeracionais em Famílias Acolhedoras: Considerações sobre tempo e abrigagem. Em CRUZ, Lilian Rodrigues da; GUARESCHI, Neuza (orgs.). Políticas Públicas e Assistência Social: Diálogos com práticas psicológicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. FONSECA, Claudia. As novas tecnologias legais na produção da vida familiar: Antropologia, direito e subjetividades. Civitas Porto Alegre v. 11 n. 1 p. 8-23 jan.-abr. 2011. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/9188/6323. Acessado em 02/11/2012. FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Trad. R. Ramalhete. 26 ª Ed. Petrópolis, Vozes, 2002. FRANCH, Mónica. Nada para fazer? Um estudo sobre atividades no tempo livre entre jovens de periferia no Recife. Revista Brasileira de Estudos de População, v.19, n.2, jul./dez. 2002. Disponível em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/rev_inf/vol19_n2_2002/vol19_n2_2002_8artigo_p11 7a134.pdf. Acessado em 24/10/2012. FRANCH, Mónica. Imagine youself not alone: Reflexões sobre a produção coletiva de conhecimento em antropologia. Em BURITY, Joanildo. A; RODRIGUES, Cibele M. L; 147 SECUNDINO, Marcondes de A.(Orgs). Desigualdades e justiça social. Vol II: diferenças culturais & políticas de identidade. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm, 2010. FRANCH, Mónica; LONGHI, Márcia. Gênero e Geração na sala de espera: Um estudo sobre jovens no Programa Saúde da Família. Em ALVIM, Rosilene; QUEIROZ, Tereza; FERREIRA JR, Edísio (Orgs.) Jovens e Juventudes: João Pessoa: Edtora Universitária – PPGS/UFPB, 2005. GARDOU, Charles. Quais os contributos da Antropologia para a compreensão das situações de deficiência? Revista Lusófona de Educação, 2006, 8, 53-61. Disponível em: http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/rle/n8/n8a04.pdf. Acessado em 01/11/2012. GASTALD, Édison. Crônicas da pátria amada: futebol e identidades brasileiras na imprensa esportiva. ANTROPOLÍTICA Niterói, n. 19, p. 147-163, 2. sem. 2005. Disponível em: http://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/2010/10/cronicas-da-patria-amada-futebol-eidentidades-brasileiras-na-imprensa-esportiva.pdf. Acessado em 22/04/2012. GEERTZ, Clifford. A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 1989. GONÇALVES Hebe Signorini; BRITO Thiago Sandes de. Conselheiros Tutelares: Um estudo acerca de suas representações e de suas práticas. Civitas Porto Alegre v. 11 n. 1 p. 5677 jan.-abr. 2011. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/9194/6326. Acessado em 02/11/2012. GOMES, Lisandra Ogg. O cotidiano, as crianças, suas infâncias e a mídia: imagens concatenadas. Pro-Posições, v. 19, n. 3 (57) - set./dez. 2008. Disponível em: http://mail.fae.unicamp.br/~proposicoes/textos/57-artigos-gomeslo.pdf. Acessado em 19/04/2012. GOLDMAN, Marcio. Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e política em Ilhéus, Bahia. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2003, v. 46 nº 2. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ra/v46n2/a12v46n2.pdf. Acessado em 03/03/2012 GOTTLIEB, Alma. PARA ONDE FORAM OS BEBÊS? EM BUSCA DE UMA ANTROPOLOGIA DE BEBÊS (E DE SEUS CUIDADORES).PSICOLOGIA USP, São Paulo, julho/setembro, 2009, 20(3), 313-336. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v20n3/v20n3a02.pdf. Acessado em 10/01/2013. GLUCKMAN, Max. Análise de uma situação social na Zululândia moderna. Em FELDMANBIANCO, B. (introdução e Organização). Antropologia das Sociedades contemporâneas – Métodos. São Paulo: global, 1997. GROSSI, Mirian Pillar. ANTROPOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: um campo consolidado. Em: GROSSI, Miriam Pillar; HEILBORN, Maria Luiza; ZANOTTA, Lia (orgs). Antropologia e direitos humanos. Blumenau : Nova Letra, 2006. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/003PRODUTOS/Livros/dh4.pdf. Acessado em 01/11/2012. GUEDES, Simoni Lahud Discursos autorizados e discursos rebeldes no futebol brasileiro. Esporte e Sociedade ano 6, n.16, Nov.2010/Fev2011. Disponível em: http://www.uff.br/esportesociedade/pdf/es1601.pdf. Acessado em 10/05/2012 GUINZBURG, Carlo. O inquisidor como antropólogo. Rev. Bras. de Hist. São Paulo. V.1 nº 21.p. 09-20, set/90-fev/91. Disponível em: www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3903. Acessado em 21/11/2012. 148 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. L. Sovik. Trad. Adelaine La Guardia Resende. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003a. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. T. T. da Silva e G. L. Louro. 8ª Ed. Rio de Janeiro: DP&A Edtora, 2003b. HANNERZ, Ulf. Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional. MANA 3(1):7-39, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v3n1/2454.pdf. Acessado em 05/03/2012. HEREDIA, Beatriz M. A. de; PALMEIRA, Marcos. O voto como adesão. Teoria e Cultura. V 1/N1 jan/jun 2006. Disponível em: http://www.editoraufjf.com.br/revista/index.php/TeoriaeCultura/article/view/1560/1093. Acessado em 24/10/2012. HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Ed. Perspectiva S.A. 2000. Disponível em: http://jnsilva.ludicum.org/Huizinga_HomoLudens.pdf. Acessado em 13/06/2012 JAVEAU, C. Criança, infância(s), crianças: que objetivo dar a uma ciência social da infância? Educ. Soc., Campinas, vol. 26, n. 91, p. 379-389, Maio/Ago. 2005. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. Acessado em 20/04/2012. KLEIN, M. A Psicanálise de Crianças. Vol. II - Obras Completas. Coord. Trad. Liana Pinto Chaves. Rio de Janeiro: Imago, 1997. LEACH, E. R. Aspectos antropológicos da linguagem: categorias animais e insulto verbal (1962). Trad. Letícia Maria Antonioli e Roberto Da Matta. Em DA MATTA, R (org.) Edmundo Leach. Antropologia. São Paulo: Ática, 1983. LEE, N. Vozes das Crianças, tomadas de decisão e mudança. Em MILLER, F. (Org.) Infância em Perspectiva: Políticas, Pesquisas e Instituições. São Paulo: Cortez, 2010. LEÓN, Adriano. Bola no pé e caneta na mão: futebol e direito em busca do falo perdido. Revista Política & Trabalho - EDIÇÃO 27-30, 2009. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/politicaetrabalho/article/view/6813. Acessado em 18/06/2012. LEWIS, Liana. Diáspora e negociações de família, gênero e geração. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 10, volume 17(2): 43-64 (2006). Disponível em: http://www.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.php/revista/article/view/73/69. Acessado em 08/07/2012. LEWIS, Liana. Como ser uma criança na calçada: pontuações etnográficas sobre algumas crianças em situação de rua na cidade do Recife. Mediações: Revista de Ciências Sociais, Londrina, v. 9, n. 2, 2004. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/9035. Acessado em 17/05/2012. LIMA, Daylson S; PIRES, Flavia F. A Criança e o Programa Bolsa Família. Trabalho apresentado no XXVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DA ALAS 6 a 11 de setembro de 2011, UFPE, Recife-PE. Disponível em: http://www.sistemasmart.com.br/alas/arquivos/alas_GT14_Daylson_Lima.pdf. Acessado em 23/04/2012. LONGHI, Marcia Reis.“ Ser homem, pobre e pai”. A construção cotidiana da relação filho nas camadas de baixa renda. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Recife, UFPE, 2001. 149 LOPES, José Sérgio Leite – A vitória do futebol que incorporou a pelada, em Revista USP. Dossiê Futebol.SP, n. 22, 1994, p. 64-83. Disponível em: http://www.usp.br/revistausp/22/08josesergio.pdf. Acessado em 10/05/2012. LORENZI, G. W. Uma Breve História dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil. Pro-Menino, 2007. Disponível em: http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes/tabid/77/Conte udoId/70d9fa8f-1d6c-4d8d-bb69-37d17278024b/Default.aspx. Acessado em 18/03/2012. KISHIMOTO, Tizuko Morchida o jogo e a educação infantil. PERSPECTIVA. Florianópolis, UFSC/CED, NUP, v. 12, n. 22, p. 105-128, 1994. Disponível em: http://www.journal.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10745/10260. Acessado em 18/06/2012. KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira.7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 262 p. MACHADO, Paula Sandrine. Entre homens: Espaços de gênero em uma pesquisa antropológica sobre masculinidade e decisões sexuais e reprodutivas. Em BONETTI, Aline & FLEISCHER, Soraya. Entre Saias justas e jogos de cintura. Florianopolis; Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. MACHADO, Edileine Vieira Contribuições da antropologia para formuladores de políticas públicas de inclusão Revista Internacional d‟Humanitats 22 jul-set 2011. Disponível em: http://www.hottopos.com/rih22/edileine.pdf. Acessado em 25/10/2012. MALUF, Sônia W. A antropologia reversa e“ nós”: alteridade e diferença. ILHA Ver. Antropológica, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. ISSNe 2175-8034.V. 12, n. 1,2 (2012). Disponível em : http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/issue/current. Acessado em 15/03/2012. MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, 1984. MANCEBO, Deise. Contemporaneidade e Efeitos de Subjetivação. Em BOCK, A. M. B. (Org.) Psicologia e Compromisso Social. São Paulo: Cortez, 2003. MARRONI, Fernanda. Quais são as dimensões de direitos fundamentais? Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes – LFG, 2011. Disponível em: http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=2011062115424915&mode=print. Acessado em 05/01/2013. MAUSS, Marcel. Três observações sobre a sociologia da infância. Pro-Posições, Campinas, v. 21, n. 3 (63), p. 237-244, set./dez. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pp/v21n3/v21n3a14.pdf. Acessado em 16/07/2012. MAUSS, Marcel. Oficio de Etnógrafo, Método Sociológico (1902). Em CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (Org.). Mauss: Antropologia. R. L N. Morel; D. M. Meireles; J. Toscano. São Paulo: Ática, 1979. MEAD, Margaret. Adolescencia y cultura en Samoa. Barcelona/Buenos Aires: Editorial Paidós, 1995. MEENAI Zubair; ALEEM, Sheema. Participação infantil na Índia: práticas e Desafios. O Social em Questão - Ano XV - nº 27 – 2012. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.pucrio.br/media/OSocial27_Meenai1.pdf. Acessado em 20/01/2013. 150 MILSTEIN, Diana. Ser mujer y antropóloga em La escuela: uma experiência de trabajo de campo com niños y niñas. Em BONETTI, Aline & FLEISCHER, Soraya. Entre Saias justas e jogos de cintura. Florianopolis; Ed. Mulheres; Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2007. MINAYO, Maria Cecília de Souza. Abordagem antropológica para avaliação de políticas sociais. Rev. Saúde Públ., S. Paulo, 25: 233-8, 1991. Disponível em: http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v25n3/12.pdf. Acessado em 21/11/2012. MORIN, Edgard. Ciência com Consciência. 6ª ed. Trad. Maria D. Alexandre e M. Alice S. Dória. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. MORIN, Edgard. A Cabeça bem feita: Repensar a reforma – reformar o pensamento. 12ª ed. Trad. Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. MOTT, Luiz. Pedofilia e Pederastia no Brasil Antigo. Em: PRIORI, Mary Del (org.). História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 4ª Ed, 1996. MRECH, L. M. Psicanálise e Educação: Novos Operadores de Leitura. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. MUNARIM, Iracema. O que podemos aprender com as crianças indígenas? Aproximações da antropologia da criança às noções de infância, cultura e movimento na educação física. Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Florianópolis, v. 33, n. 2, p. 375-390, abr./jun. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbce/v33n2/07.pdf. Acessado em 03/03/2012 NASCIMENTO, Maria Letícia. Algumas considerações sobre a infância e as políticas de educação infantil. Educação & Linguagem • v. 14 • n. 23/24 • 146-159, jan.-de z. 2011. Disponível em: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/.../2744. Acessado em 25/05/2012. NEWELL, Peter. O Imperativo dos Direitos Humanos de acabar com todo castigo corporal imposto às crianças. Em: HART, Stuart N. (org). O Caminho para uma disciplina infantil construtiva: Eliminando Castigos Corporais. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2008. NOGUEIRA NETO. Por um Sistema de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Serviço Social e Sociedade. Nº 83. ANO XXVI – Setembro 2005. NOGUEIRA, Sílvia G; PIRES, Flávia F. Entrevista com Marcio GOLDMAN. Transcrição de A. L. da Silva. (Ainda não publicada). João Pessoa, 2011. NOGUEIRA, Christina Gladys de Mingareli; PIRES Flávia Ferreira. E quando a mãe vai embora? Família monoparental masculina e o Programa Bolsa Família em Catingueira-PB. Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de julho de 2012, em São Paulo, SP, Brasil, no GT Família, Gênero e Geração. Disponível em: http://www.sistemasmart.com.br/rba/arquivos/1_6_2012_21_31_24.pdf. Acessado em 01/06/2012. NUNES, Ângela. A Sociedade das Crianças A‟uwe – Xavante: Revisitando um Estudo antropológico sobre a Infância. P O I É S I S – Revista do Programa de Pós-Graduação UNISUL. Tubarão, v. 4, n. 8, p. 342 – 359, Jul./Dez. 2011. Disponível em: http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/798/741. Acessado em 25/04/2012. NUNES, Ângela. Brincando de ser criança: Contribuições da etnologia indígena brasileira à antropologia da infância. Tese de Doutoramento, Departamento de Antropologia, ISCTE, LISBOA, Portugal, 2003. Disponível em: http://repositorioiul.iscte.pt/bitstream/10071/684/3/NUNEStesedoutoramento2003.pdf. Acessado em 02/07/2011. 151 OLIVEIRA, João Pacheco de. Indigenismo e Territorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Contra-capa, 1998. OLIVEIRA, Raissa Menezes de. Reflexões sobre o conceito de infância a partir da perspectiva eliasiana. Revista Habitus: revista eletrônica dos alunos de graduação em Ciências Sociais - IFCS/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 9, n. 1, p.40 - 48, julho. 2011. Semestral. Disponível em: http://www.habitus.ifcs.ufrj.br. Acesso em: 10 de agosto de 2011. OLIVEIRA E SILVA, M. L. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Menores: descontinuidade e continuidades. Serviço Social e Sociedade. Nº 83. ANO XXVI – Setembro 2005. PESSATTI, Edson. O menor no Brasil Republicano. Em PRIORE, Mary Del. História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto 4ª Ed. 1996. PEIRANO, Marisa. A Favor da Etnografia. Serie Antropologia. 130. Brasília, 1992. Disponível em: http://naui.ufsc.br/files/2010/09/Peirano_a-favor-da-etnografia.pdf. Acessado em 21/01/2012. PINHEIRO, Ângela A. A. A Criança e o Adolescente, Representações Sociais e Processo Constituinte. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 9, n. 3, p. 343-355, set./dez. 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pe/v9n3/v9n3a02.pdf. Acessado em 02/05/2012. PINTO, Tatiane de Oliveira; LOPES Maria de Fátima. Brincadeira no espaço da rua e a demarcação dos gêneros na infância. Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 7(2): 861-885, 2009. Disponível em: http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html. Acessado em 30/06/2012. PIRES, Flavia F. São Sebastião da Catingueira: festa, dádiva e reciprocidade no sertão da Paraíba. Monografia de Fim de Curso em Ciências Sociais. Belo Horizonte: UFMG, 2000. PIRES, Flavia F. Os filhos-ausentes e as penosas de São Sebastiãozinho. Etnografia da Festa da Catingueira/PB. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Rio de Janeiro: UFRJ/ MUSEU NACIONAL, 2003. PIRES, Flávia F. Quem tem medo de mal-assombro? Religião e Infância no Semiárido Nordestino. Tese de Doutorado em Antropologia Social. Rio de Janeiro: MUSEU NACIONAL/ UFRJ, 2007a. PIRES, Flávia F. Quem tem medo de mal-assombro? Religião e Infância no Semiárido Nordestino. Rio de Janeiro: E-papers; João Pessoa: UFPB, 2011. PIRES, Flávia. Ser adulta e pesquisar crianças: explorando possibilidades metodológicas na pesquisa antropológica. REVISTA DE ANTROPOLOGIA, SÃO PAULO, USP, 2007b, V. 50 Nº 1. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ra/v50n1/a06v50n1.pdf. Acessado em 24/04/2012. PIRES, Flávia F. A Casa Sertaneja e o Programa Bolsa Família. Questões para Pesquisa. Trabalho & Política (UFPB), vol. 27, João Pessoa, pp. 1 -15, 2009. PIRES, Flavia F. O que as crianças podem fazer pela antropologia? Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 16, n. 34, p. 137-157, jul./dez. 2010a. http://www.scielo.br/pdf/ha/v16n34/07.pdf. Acessado em 10/12/10. PIRES, Flávia F. Geração Bolsa Família: as crianças, suas famílias e os impactos sociais de uma política pública no semiárido nordestino brasileiro. Texto apresentado no ST 09 - Do ponto de vista das crianças: Pesquisas Recentes em Ciências Sociais, 34ª. Reunião Anual da ANPOCS, Caxambu, outubro de 2010b. 152 PIRES, Flávia Ferreira. O Programa Bolsa Família e o consumo das meninas e dos meninos no semi-árido Nordestino. Texto apresentado no IX Seminário Internacional Fazendo Gênero, Florianópolis, 2010c. PIRES, Flávia Ferreira. Roteiro sentimental para o trabalho de campo. Caderno de Campo, São Paulo, n. 20, p. 143-148, 2011a. PIRES, Flávia. Quem tem medo de Mal-assombro: Religião e Infância no Semiárido Nordestino. Rio de Janeiro: E-papers; João Pessoa: UFPB, 2011b. PIRES, F. F; SANTOS, P. O. S; SILVA, J. K. R. ELAS DECIDEM? Analisando o Papel Familiar da Mulher a partir do Programa Bolsa Família. CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 16, março 2011. ISSN 1517 – 6916. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/caos/n17/8.%20PIRES%2c%20SANTOS%2cSILVA%20UFPB%20PB F%20108-%20119.pdfwww.cchla.ufpb.br/caos. Acessado em 06/03/2012. PRIORI, Mary Del (org.). História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 4ª Ed, 1996. PROUT, A. Reconsiderando a nova sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, p.729-750, set./dez. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n141/v40n141a04.pdf. Acessado em: 17/04/2012. QUEIROZ, Tereza C. N.; FRANCH, Mónica. As praças e a cidade: sua história, seus usos. Em: FRANCH, Mónica; QUEIROZ, Tereza. Da Casa à Praça: Um estudo da revitalização de praças em João Pessoa. Belo Horizonte: Argumentum Editora, 2010. QVORTRUP, J. Infância e Política. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, set./dez. 2010: Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/v40n141/v40n141a06.pdf. Acessado em 22/05/2012. QVORTRUP, Jens. Nove teses sobre a“ infância como um fenômeno social”. Pro-Posições, Campinas, v. 22, n. 1 (64), p. 199-211, jan./abr. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pp/v22n1/15.pdf. Acessado em 22/05/2012. RAMÍRES, María Clemencia. La Antropología de la política pública. Antípoda. Nº 10, Enero/Junio 2010. Disponível em: http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/145/index.php?id=145. Acessado em 25/10/2012. REIS, Elisa P. Reflexões Leigas para a formulação de uma Agenda de Pesquisa em Políticas Públicas. RBCS Vol. 18 nº. 51 fevereiro/2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15982.pdf. Acessado em 21/11/2012. RIAL Carmen. Jogadores Brasileiros na Espanha: Emigrantes, porém... Revista Antropologia em Primeira Mão. ISSN 1677-7174. Antropologia em Primeira Mão: 87/2006:1-49. PPGAS/UFSC. Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~antropos/87%5B1%5D.pdf. Acessado em 03/05/2012. RIAL Carmen. Fronteiras e zonas na circulação global dos jogadores brasileiros de futebol. Antropologia em Primeira Mão: 109/2009:1-24. PPGAS/UFSC. Disponível em: http://www.cfh.ufsc.br/~antropos/109.pdf. Acessado em 03/05/2012. RIBEIRO, Fernanda Bittencourt. Conselho Tutelar e Negociação de Conflitos. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 19 n. 2 p. 286-305, 1998. RIBEIRO, Fernanda Bittencourt. Lealdades, silêncios e conflitos: Ser um dos“ grandes” num abrigo para famílias Civitas Porto Alegre v. 11 n. 1 p. 40-55 jan.-abr. 2011. Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/9192/6325. Acessado em: 31/12/2012. RIZZINI, Irene; PILOTTI, Francisco. A Arte de Governar Crianças - História das políticas sociais, da legislação e da assistência à Infância no Brasil. 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011. 153 RIZZINI, Irene; BARKER, Gary; CASSANIGA, Neide. Políticas sociais em transformação: crianças e adolescentes na era dos direitos. Revista Educar, Curitiba, n. 15, p. 01-09, 1999. Disponível em: http://www.educaremrevista.ufpr.br/arquivos_15/rizzini_barker_cassaniga.pdf. Acessado em 02/06/2012. RODRIGUES, Lea Carvalho. Análises de conteúdo e trajetórias institucionais na avaliação de políticas públicas sociais: perspectivas, limites e desafios CAOS – Revista Eletrônica de Ciências Sociais, n. 16, março 2011. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/caos/n17/5.%20RODRIGUES,%20LEA%20AVALIA%C3%87%C 3%83O%20EM%20PROFUNDIDADE%20UFC%2055-73.pdf. Acessado em 21/11/2012. SA, C. P. Representações Sociais: o conceito e o estado atual da teoria. Em SPINK, M. J. (Org.). O conhecimento no Cotidiano: As representações Sociais na perspectiva da Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense, 2004. SAHLINS, Marshall. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um "objeto" em via de extinção (parte I). MANA 3(1):41-73, 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v3n1/2455.pdf. Acessado em 25/06/2012. SALAINI, Cristian Jobi; MELLO, Marcelo Moura Seguindo as pegadas dos quilombos pelos caminhos da memória, da identidade e da etnicidade. Revista identidade. São Leopoldo, RS, v. 15, n. 1, jan.-jun. 2010. Disponível em: http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/viewFile/24/37. Acessado em 18/01/2013. SANTOS, Benedito Rodrigues dos. 18 anos de ECA: a inclusão de crianças e adolescentes no estado de direitos brasileiro. Inclusão Social, Brasília, v. 2, n. 2, p. 152-154, abr./set. 2007. Disponível em: http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/article/view/98/102. Acessado em 02/11/2012. SANTOS, G. L; CHAVES, A. M. Proteção e Promoção da Infância: Tensões entre Coletivismo e individualismo no Brasil. Interação em Psicologia, 2006, 10(1), p. 83-89. Disponível em http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/psicologia/article/view/5770/4206. Acessado em 23/10/10. SANTOS, Patrícia O. da Silva. Deixa eu Falar! Uma análise antropológica do Programa Bolsa Família a partir das crianças beneficiadas do alto sertão paraibano. Monografia de fim de Curso em Ciências Sociais, UFPB, João Pessoa, 2011. SANTOS, Patricia Oliveira da Silva & PIRES, Flávia F. Conversando com Crianças sobre o Programa Bolsa Família: uma análise antropológica no semi-árido. Trabalho apresentado no XXVIII Congresso Internacional Associação Latino Americana de Sociologia 6 a 11 de Setembro, Recife – UFPE 2011. SARAIVA, Marina Rebeca. A FÁBULA DA METRÓPOLE: A cidade do ponto de vista de crianças moradoras de condomínios fechados de luxo. Trabalho apresentado na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 04 de junho, 2008 em Porto Seguro, Bahia, Brasil, no GT: Etnografias Urbanas: a casa, a rua, o bairro de uma perspectiva antropológica. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/grupos_de_trabalho/trabalho s/GT%2031/Marina%20Rebeca%20Saraiva.pdf. Acessado em 27/01/2013. SARMNENTO, Manuel Jacinto. A reinvenção do ofício de criança e de aluno. ATOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO - PPGE/ME FURB v. 6, n. 3, p. 581-602, set./dez. 2011. 154 Disponível em: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/2819/1825. Acessado em 15/07/2012. SARMENTO, Manoel Jacinto; FERNANDES, Natália; TOMÁS, Catarina. Políticas Públicas e Participação Infantil. Educação, Sociedade & Culturas, nº 25, 2007, 183-206. Disponível em: http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC25/ManuelJacintoSarmento.pdf. Acessado em 19/06/2012. SCHEINVAR, Estela; NASCIMENTO, Maria Lívia do. CONSELHOS TUTELARES E PROCESSOS DE JURISDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOCIAL. Grupo de Trabalho: Sociologia da Infância e da Juventude. XIII Congresso Brasileiro de Sociologia 29 de maio a 01 de junho de 2007, UFPE, Recife (PE). SCHUCH, Patrice. Uma lei moderna X uma cultura tradicional: notas sobre reformulação do campo de atenção à infância e juventude no Brasil. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais. Vol. 2 Nº 4, Dezembro de 2010. Disponível em: http://www.rbhcs.com/index_arquivos/Artigo.UmaleimodernaXumaculturatradicional.pdf. Acessado em 03/01/2013. SECULT. Plano Municipal de Cultura. PMC – Prefeitura Municipal de Catingueira, fevereiro de 2012. SENTO-SÉ, J. T. Os direitos humanos e os direitos da criança. INTRATEXTOS, Rio de Janeiro, vol.1, no.1, pp.1-5, 2009. SIERRA, Vânia Morales. Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente: A inscrição de quadros participativos na política para crianças e adolescentes. Civitas – Revista de Ciências Sociais Ano 2, nº 1, junho 2002.Disponível em: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/94/1675. Acessado em 02/11/2012. SILVA, A. L. A compreensão da criança sobre seus direitos na sociedade adulta contemporânea. Trabalho apresentado no II Colóquio Nacional: Estudos Interdisciplinares sobre Infância e juventude: Violência Infanto juvenil: dilemas da Sociedade Brasileira. Anais ISSB-21759332. UEPB - Campina Grande – PB, 2011a. SILVA, A. L. O direito da infância num universo adultocentrado: possíveis conflitos de interesses na interpretação do ECA por crianças e adultos. Trabalho apresentado no XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais: Diversidade desigualdades, nos dias 07 a 10 de agosto de 2011b, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salvador – BA. Disponível em http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/interna/view. Acessado no dia 11/09/2011b. SILVA, A. L; PIRES, F. F. Direitos da Infância: Crianças e Adultos entendem a mesma coisa? Trabalho apresentado no XXVIII Congresso Internacional da Associação LatinoAmericana de Sociologia, realizado de 06 a 11 de setembro de 2011a, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife. Disponível em: http://www.sistemasmart.com.br/alas/arquivos/27_6_2011_8_31_23.pdf. Acessado em 11/09/2011a. SILVA, Antonio Luiz; PIRES, Flávia F. Reflexões em torno da Celebração dos 21 anos do ECA no Brasil. Em Anais do I Seminário Nacional: Sobre Infância, Juventude e Políticas Públicas (Senijup): desafios na articulação entre teoria e prática. ISSB-9788577458196. João Pessoa – PB, UFPB-NUPEDIA, 2011b. 155 SILVA, Antonio L; PIRES, Flávia F. A CRIANÇA E O ECA NA PEQUENA CATINGUEIRA PARAIBANA: Direitos reivindicados, direitos conquistados?“ Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de julho de 2012, em São Paulo, SP, Brasil”. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/ANAIS/CD_Virtual_28_RBA/programacao/grupos_trabalh o/artigos/gt38/Antonio%20Luiz%20da%20Silva.pdf. Acessado em 03/01/2013. SILVA, Antonio L; PEREIRA, Darling de L; BRAGA, Diana S. O IMPACTO SOCIAL DO ECA NO BRASIL: Uma breve análise da noção de direitos infantis construída nas relações entre crianças e adultos ao longo dos últimos 21 anos. Trabalho apresentado no 16 Encontro Nacional da Abrapso. ISSN 1981-4321. Recife, UFPE, 2011. Disponível em: http://www.encontro2011.abrapso.org.br/trabalho/view?ID_TRABALHO=47. Acessado em 12/03/2012. SILVA, Antonio Luiz; NOGUEIRA, Christina Gladys de Mingareli. VISIBILIDADE SOCIAL E OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS COLETIVOS: Estratégias das crianças na reivindicação de seus direitos à política pública em Catingueira. Em FREIRE, Silene de Morais (Org.). Anais do IV Seminário Internacional de Direitos Humanos, Violência e Pobreza: a situação das crianças e adolescentes na América Latina hoje. Rio de Janeiro: Editora Rede Sírus/UERJ, 2012. Disponível em: http://www.proealc.uerj.br/ivseminario2012/grupos_trabalho.htm. Acessado em 21/01/2013. SILVA, Jessica Karoline Rodrigues da.“ Eu compro tudo de pelota” o Programa Bolsa Família e a expansão do consumo infantil em Catingueira-PB. Trabalho Monográfico. Departamento de Ciência Sociais – UFPB, João Pessoa, 2011. SILVA JARDIM, G. A. A Casa Sertaneja Entre Gerações: os impactos do Programa Bolsa Família na cidade de Catingueira – PB. Monografia de fim de Curso em Ciências Sociais, UFPB, João Pessoa, 2010a. SILVA JARDIM, G. A. Reflexões antropológicas a partir de uma política pública para crianças. ISSN 1517-6916. CAOS - Revista Eletrônica de Ciências Sociais. Número 15 – Março de 2010b. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/caos/n15/2%20artigo%20george.pdf. Acessado em 02/05/2012. SILVA, Peterson Rigato da. A presença masculina na educação infantil: Diversidade e identidade na docência. Em. FARIA, Ana Lucia Goulart de; FINCO, Daniela (Orgs.) Sociologia da Infância no Brasil. Campinas – SP. Autores Associados, 2011. SILVA, Orlando Sampaio; LUZ, Lídia, HELM, Cecília M. Vieira. A Perícia Antropológica em Processos Judiciais. Florianópolis, Editora da UFSC, 1994. SOUSA Paula Layane Pereira de OS BRINCANTES MIRINS DO GRUPO DE BOI IMPERADOR DA ILHA: BRINCANDO E APRENDENDO. Trabalho apresentado na II Semana de Antropologia do PPGA/UFPB. João Pessoa, 2012. SOUZA, Edilma do Nascimento. As crianças e o Programa Bolsa Família em Catingueira PB: uma reflexão antropológica da condicionalidade escolar a partir do ponto de vista das crianças. Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – UFPB, João Pessoa, 2011. SOUZA, Edilma Nascimento de; SANTOS, Patrícia Oliveira da Silva; PIRES, Flavia F. A Contemporaneidade do Dom: O Programa Bolsa Família na cidade de Catingueira. JORNAL DO M.A.U.S.S. IBEROLATINOAMERICANO. 2011. Disponível em: http://www.jornaldomauss.org/periodico/wp-content/uploads/2011/09/A-Contemporaneidadedo-Dom-O-Programa-Bolsa-Fam%C3%ADlia-na-cidade-de-Catingueira1.pdf. Acessado em 05/03/2012. 156 SOUSA, E. L.“ Que Trabalhais Como Se Brincásseis”: Trabalho e Ludicidade na Infância Capuxu. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, 2004. SOUSA, Emilene Leite. INFÂNCIA NO CALEIDOSCÓPIO: desconstruindo conceitos, desestabilizando teorias. Caderno Pós Ciências Sociais - São Luís, v. 2, n. 3, jan./jun. 2005. Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/225/157. Acessado em 13/07/2012. SOUSA, Emilene Leite. Infância e Pobreza. Trabalho apresentado no XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA. Realizado do 29 de maio a 01 de junho de 2007, Recife: UFPE. SPOSATI, A. Modelo Brasileiro de proteção social não contributiva: concepções fundantes. Em BRASIL. Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil. Brasília Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO, 2009. STEGEMAN, Marijke. Alledaagse gezondheidsproblemen bij zeer jonge kinderen in Noordoost Brazilië: Interviews met moeders over gezondheid, ziekte en genezing. MEDISCHE ANTROPOLOGIE 12 (1) 2000. Disponível em: http://tma.socsci.uva.nl/12_1/stegeman.pdf. Acessado em 06/12/2012. TOREN, Christina. Como sabemos o que é verdade? O caso do Mana em FIJI. MANA 12(2): 449-477, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n2/a08v12n2.pdf. Acessado em 31/03/12. TOREN, Christina. A matéria da imaginação: o que podemos aprender com as idéias das crianças fijianas sobre suas vidas como adultos. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 16, n. 34, p. 19-48, jul./dez. 2010. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ha/v16n34/02.pdf. Acessado em 10/12/10. TURNER, Victor W. O processo Ritual: Estrutura e anti-estrutura. Trad. Nancy C. de Castro. Petrópolis – RJ: Ed. Vozes, 1974. VELÁSQUEZ. Ana María Restrepo. Las políticas públicas como mecanismos de reproducción del estado: u na mirada desde la política pública de juventud de Bogotá. ANTÍPODA Nº 10, Enero Junio 2010. Disponível em: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=81415652005. Acessado em 20/09/12. VELHO, G. Observando o Familiar. Em NUNES, E. O. (Org). Aventura Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. VIGOTSKI, L. S. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. Trad. Zoia Prestes. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais ISSN: 1808-6535. N 11. Junho de 2008. Disponível em: http://www.ltds.ufrj.br/gis/anteriores/rvgis11.pdf. Acessada em 27/04/2012. WACQUANT, Loic J. D. As duas faces do gueto. Trad. Paulo C. Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2008. WACQUANT, Loic J. D. Putas, Escravos e Garanhões: Linguagens de Exploração e de Acomodação entre Boxeadores Profissionais. Mana 6(2):127-146, 2000. WASJKOP, Gisela. O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Cad. Pesq., São Paulo, n.92,p. 62-69, fev, 1995. Disponível em: http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/742.pdf. Acessado em 21/01/2013. 157 WOLF, Eric. A Europa e os povos sem história. São Paulo: Edusp, 2010. WINNICOTT, D. W. O Brincar e a Realidade. Trad. J. O. de Aguiar Abreu e V. Nobre. Rio de Janeiro: Imago, 1975. ZANIANI, E. J. M. & BOARINI, M. L. Infância e vulnerabilidade: repensando a proteção social. Psicologia & Sociedade, 23(2), 272-281(2011). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822011000200008&script=sci_arttext. Acessado em 09/05/2012. TEIXEIRA, Carmen. Os Princípios do Sistema Único de Saúde. Texto de apoio elaborado para subsidiar o debate nas Conferências Municipal e Estadual de Saúde. Salvador, Bahia. Junho de 2011. Disponível em: http://www.saude.ba.gov.br/pdf/OS_PRINCIPIOS_DO_SUS.pdf. Acessado em 22/12/2012.