SALOMÉ Menotti del Picchia Essa obra não é de domínio público BIBLIOTECA DIGITAL www.livroclip.com.br 2 Capítulo I — É aqui. Totônio subiu a escada. Cada degrau rangia ao seu passo, réc... réc... Ficou com medo de que o corrimão despencasse pois viu-o oscilar mal apoiou nele o peso do braço. No alto esperava-o uma negrinha de avental. — Que é? — O sr. Eduardo está? A negra olhou Totônio avaliando a importância da visita. Sua figura, vista do alto, depreciava-se ainda mais mesmo porque seus olhos tinham um ar de interrogativa humildade quase súplice. — Não sei se está. Vô vê. Pére aí — e saiu aos pulos. Totônio esperou ali. Olhou em redor. Sentiu uma vaga tristeza: a impressão de ter sido socialmente rebaixado. O prédio dessa pensão, antigo e sujo, com as tábuas do forro cheias de manchas de umidade dizia logo, pelo desleixo, que era um casarão proletário de bairro pobre. Ouviu a voz da preta no corredor em penumbra: “Seu Duardo! Seu Duardo!” Totônio estremeceu. “Pobre Eduardo...” pensou. A voz do moço replicou de dentro do quarto: “Que é?” O homem subiu o resto da escada e respondeu ao amigo sem mais esperar a negrinha: “Sou eu, seu Eduardo”. Uma porta abriu-se e caíram no chão um quadrilátero luminoso e uma sombra. — Você Totônio? Os braços do moço contornaram as costas maciças do caboclo. “Bravo! Bem disposto, hem?” Já estavam dentro do quarto e Eduardo puxava a cadeira da mesinha cheia de livros e rolos de música. “Sente aí”, Ele sentou-se na cama. Totônio sorria um pouco contrafeito por essa expansão íntima do filho de seu ex-patrão. Tinha agora um gosto diferente essa intimidade. O quartinho impressionava mal. “Coitado... A que está reduzido o Eduardo...” Cama de ferro, livros, um copo e um vidro de sal de frutas no criado-mudo. — Então? Como vão as coisas? Totônio puxou do bolso um cigarro de palha. “Quer? Tenho mais aqui. Goiano...” Eduardo aceitou sorrindo. Acendeu o cigarro e seu rosto sumiu-se por instante por detrás da fumaça. Na cabeça de Totônio o passado amontoou-se com todos os lances até a queda final do velho coronel Venâncio: a crise de 28, a execução das fazendas, a liquidação da casa comissária, o suicídio, a situação brusca de miséria e de isolamento em que ficara o filho único, esse Eduardo que estava ali, fumando goiano, ainda belo e forte mas magro, pálido e triste. www.livroclip.com.br 3 — Vim apresentar meus préstimos, seu Eduardo, vou para Saquarema. — Então já decidiu, Totônio? Com o coronel Antunes? — É... Marciana foi na frente com os trastes. O coronel quer plantar algodão na Cerquinha. Já vi as fazendas. Boas... Assinei contrato ontem. Eduardo sentiu-se repentinamente mais só. Parecia que Totônio agora também desgrudasse dele sua vida tão ligada e tão íntima no seu passado destino. Essa deslocação de um velho carinho quase paterno doía-lhe como se amputassem um dos seus membros. Sacudiu com o dedo minguinho a cinza do cigarro. Foi um pequenino gesto convulsivo que não pôde evitar. Procurou sorrir. — Muito bem, Totônio. O contrato é bom? — O contrato é bom, mas o serviço é muito. Fiquei com a administração geral mas tenho dois ajudantes. Uma voz de mulher gritava uma canção de morro. Ouviu-se um tropel, depois os ralhos da negrinha contra algum bicho, certamente um cachorro. A voz passou, volúvel, dos ralhos para um tango. — E o senhor, sr. Eduardo? — Arranjei um contrato numa rádio. Não é grande coisa... Serve para começar. Vamos ver depois... Os dois percebiam que uma emoção escondida congelava as palavras que ficavam separadas por pedaços de silêncio. Houvera uma mudança que Totônio em vão procurava não dar por ela: não eram mais o filho do patrão e o administrador de confiança. Totônio amava o moço: de certa forma era seu filho. Ele e Marciana haviam formado seu espírito lá na fazenda, quando largado pelo pai viúvo e inierso em mil negócios tiveram que cuidar da sua educação. Sofria por vê-lo agora assim, entregue sem recursos à sua luta e mais sofria por não poder oferecer-lhe um amparo. — Pois é, eu estarei na Saquarema. Espero que o senhor não se esqueça de nós. Nossa casa é casa de pobre, mas sua... É isso que vim dizer. Não era bem isso que viera dizer. Tótônio ao subir a escada da pensão preparara um grande discurso. Tudo lhe ficara na garganta. Que diabo! Levantou-se. Essa conversa afinal fora mais triste do que imaginara antes. — Bem, vou indo. Marciana também pediu para não se esquecer dela. Quando saiu, Eduardo teve a impressão de que era um enjeitado que acabavam de abandonar numa sarjeta. Pôs-se a cantarolar mas seus olhos formigavam. A mala, largada no chão, era uma coisa triste, uma coisa quase humana e lastimável. Parecia que toda a sua angústia estava dentro dela. Abriu-a. Tirou um rolo de músicas. Quando procurou ler nas pautas, as notas puseram-se a nadar no papel como náufragos numa onda. Liquefaziamse. Jogou o rolo sobre a mesinha, estendeu-se na cama, cobriu os olhos com os dedos. Sentiu neles uma quente umidade. Não queria pensar. “Tudo vai começar de novo...” Não queria pensar. “Saquarema... Marciana...” www.livroclip.com.br 4 Levantou-se de um salto. Pegou na toalha e foi ao banheiro, um banheiro de zinco com espuma de sabão nos bordos e largas manchas de ferrugem. Banhou o rosto. De volta ao quarto cruzou com a negrinha. Humilhou-o o olhar que ela lhe lançou. Uma provocação obscena. Sentiu-se mal ali com uma desagradável sensação de promiscuidade e de falta de asseio. Pegou no chapéu e saiu. Na rua olhou instintivamente para o meio-fio da calçada procurando sua baratinha. “Também ela me abandonou...” Essa infidelidade do carro doméstico — a baratinha azul, capota de lona, calotas de níquel — fê-lo sorrir decepcionado. “Pobreza é como doença que pega... Afugenta tudo e todos...” As dívidas deixadas pelo pai haviam-no reduzido à roupa do corpo. Já agora a pressa dos transeuntes, o tráfego intenso, o colorido do céu e das casas enchiam-no dessa alegria que está no simples fato de se viver. A confiança em si mesmo varreu os restos de melancolia que lhe ficaram da entrevista com o administrador. Totônio era passado: a vida farta e fácil nas rodas milionárias da cidade. Pensou, então, em Marina. Iria como de costume encontrá-la à tarde no chá do Mappin. Nessa altura lembrou-se do ensaio. O disco de um mostrador na fachada de um prédio disse-lhe a hora. Teria tempo para chegar ao estúdio a pé. * Chegara ao estúdio. Na fachada, dentro de um círculo de tubos de cristal, surgia o indicativo da estação P. R. X. 4. Eduardo tomou o elevador. A emissora estava no ar. Todos os alto-falantes berravam o mesmo samba. Entrou num pequeno estúdio onde havia um piano de armário e umas cadeiras. O Cotti esperava-o para o ensaio. — Depressa! Tenho que correr para o Cassino Azul. Está quase na hora... Trouxe as músicas? — Já sei de cor. Cotti, roliço, nanico, sentado em frente ao teclado parecia um anão careca junto de um instrumento de gigante. Nesse instante a porta abriu-se. O preto beiçudo gritou para dentro com uma voz incolor: — Chamando seu Duardo no telefone. — Um minuto... — Eduardo saiu. Cotti impacientou-se. Pílulas! Precisava ir correndo ao Cassino. Sua vida era feita de biscates: cinco mil réis num chá, dez no rádio, a lição num ginásio, lições particulares, pequenos contratos com orquestras de baile e a filharada a alimentar com todos esses cacos de arte comercializada. “Falhei... Nunca realizarei os meus concertos. . Cadê tempo?” O hábito fê-lo atacar um noturno de Chopin que andava estudando em casa entre as correrias e o choro dos garotos. Pior que isso: entre os ralhos da mulher: “Você é uma besta e não dá para nada. Um fracassado!” Quando Eduardo voltou, o moço tinha uma ruga na testa. — Vamos? O repasse nas músicas foi rápido. Cotti saiu correndo. “Ela não pode ir ao chá. Segunda vez...” E Marina instalou-se no seu pensamento. “Vai à casa da Marta que recebe umas amiguinhas. Podia bem fazer um pequeno www.livroclip.com.br 5 sacrifício...” Seus dedos correram pelas teclas do piano, mas sentiu horror àquele ambiente e àquela música. Na sala da redação encontrou o Jarbas instalado na escrivaninha. — Salve, Schipa! Já fez o ensaio? — Já. Estava triste. Não veria Marina aquela tarde. Sentia-se de novo mais só. O literato rabiscava umas linhas na lauda comprida de papel. Largara a pena atirando-a com raiva em cima da mesa. “Irra! Já fiz nove frases sobre o sabonete Rosa. Escute esta...” Passou a mão pelo cabelo que lhe caía sobre a fronte como um penacho de estopa esfiapada, “Rosa colhia sozinha lindas rosas no jardim mas nas faces porque tinha rosas de cor de carmim? Por que? Porque todas as manhãs a linda Rosa lava o rosto com o incomparável sabonete Real Rosa.” E, para Eduardo: — Que tal? Mexeu-se na cadeira e concluiu: — Este mundo está ficando perfeitamente idiota... Levantou-se e bateu alegremente com as duas mãos espalmadas nas costas do amigo. — Então, que é isso? Que bicho mordeu você, homem... Vamos tomar um café. Tristezas não pagam dívidas! Vestiu o paletó que deixara no espaldar da cadeira. Na rua Jarbas bruscamente puxou o relógio: “Diabo! Ia-me esquecendo! Já estou atrasado...” E dependurou-se num bonde que passava. Do estribo gritou para Eduardo, que o olhava surpreso com a imprevista acrobacia do literato: “Vou entrevistar o Cilioni, das camas pneumáticas...” Não ouviu mais nada. Um auto passava entre a calçada e o bonde. Eduardo ficou só. * Até a hora do jantar nada tinha a fazer. Entrou num café e sentou-se numa mesinha. Sentiu-se sozinho. Nas outras mesas os que conversavam pareciam formar círculos fechados feitos de afinidades e interesses nos quais ele não penetrava. Pareceu-lhe, brus camente, que fora repelido do ritmo da vida. Ele também tivera seu círculo. O desastre paterno como que desarticulara uma velha máquina hoje reduzida a pedaços. “Mas por que Marina preferiu a festinha da Marta? Não será isso uma desculpa? Ela havia com binado comigo.” Era ainda aquela moça e seu amor que o ligavam a seu antigo mundo. Último elo. Por ela talvez poderia reingressar de novo na velha paisagem familiar. O rádio, no alto da prateleira, cantava como uma criatura viva mas absurda porque era uma caixa de madeira e falava como um homem. “Às oito horas serei eu quem estará naquela gaiola.” Subitamente essa idéia pareceu-lhe inconcebível: o moço ex-milionário ganhava agora sua vida cantando canções populares, canções que aprendera por mero desfastio com o Bertini, um velho professor milanês que se apaixonara pela sua voz. A educação requintada que o pai lhe dera e os estudos que iniciara na Faculdade de www.livroclip.com.br 6 Direito de nada lhe haviam servido. Apenas isso, que ele julgava uma coisa ornamental, o canto, tornara-se o único elemento que lhe servia para manter sua existência. “Quando eu iria imaginar isso?” Não chegava a ter grande sucesso no rádio porque suas canções eram escolhidas entre o que havia de melhor no nosso folclore. Agradavam porém parte do público, o mais fino e por isso mesmo mais escasso. “Se eu cantasse marchinhas...” O Jarbas, mesmo, insistira: “Não seja bobo...” Eduardo, porém, desacoroçoava a cada tentativa. Tinha vergonha diante do microfone. “Você, no fundo, é um artista... — concordava Cotti, trespassado por uma melancolia que quase lhe punha lágrimas nos olhos. — Gosto do seu orgulho, Eduardo. Foi um desastre nascermos aqui...” * Às oito horas cantou seu programa e saiu correndo rumo da Avenida Brasil. — Marina foi ao cinema com as primas — anunciou-lhe D. Graça com denunciado prazer maligno na voz. — Mas entre, Eduardo. Você me fará um pouco de companhia... Sentiu-se vazio, devastado por uma solidão mortal. Não achava uma palavra. Sentouse numa poltrona na sala excessivamente atulhada de coisas raríssimas e estupidamente decorativas. No seu atual estado de espírito essa pompa milionária irritava-o como um Insulto. A bela dama parecia adivinhar seu desânimo e tirava disso uma íntima alegria. — Veja o que são as moças... Marina quis telefonar para o estúdio avisando você para se encontrarem no Metro, mas Zuleika estava com muita pressa. Tinha receio de perder o desenho animado... Essa explicação não o consolou. Sentia-se intruso ali dentro e odiou aquela mulher de atitudes falsas, de dentes falsos, de sentimentos falsos. Começava a ver tudo por outro ângulo com uma nitidez desconcertante. Almas e coisas lhe pareciam feias e hostis. — Totônio foi para a fazenda do coronel Antunes? — Foi, D. Graça. Veio despedir-se de mim. Isso me aborreceu bastante... A grande dama percebeu a tristeza que impregnava essas palavras. Tentou uma consolação. — Bom homem o Totônio. Foi sempre muito carinhoso com você. Ele porém estará à vontade em Saquarema. O coronel e D. Santa quase nunca vão à fazenda. Eduardo quis sair. Sentia-se mal ali. D. Graça porém amainara o espírito. Procurou mesmo fazer-se maternal. A doçura que pôs no olhar e nas palavras amorteceram um pouco a angústia de Eduardo. — Totônio vai fazer falta. Você estava muito ligado a ele... — e pensando noutra coisa — Marina tem uma cabeça de vento. Devia ter telefonado, mas a culpa é de Zuleika, essas doidivanas... Mas não devem tardar, Eduardo. Foram à primeira sessão. Você quer um uísque? — e não esperou resposta. Saiu. Eduardo, sentado frente a frente a uma tela de pretensões ultravanguardistas, pôs-se a olhar para o quadro. Percebia nela uma arte inconsequente e indecisa que tentava, sem conseguir defini-la, exprimir alguma coisa nova. Um mundo de formas e de sentimentos www.livroclip.com.br 7 em tudo se decompunha. Por isso ele se agarrava a Marina. Só no amor sentia a força de uma constância tornando a vida estável e lógica. D. Graça voltou. Atrás dela, o criado trazia uma bandeja com garrafas e copos. — Quer puro ou com soda? — Estou com muita sede, D. Graça. Com soda. sós. O criado serviu. Depois deixou a bandeja num tamborete e ambos tomaram a ficar — Estas meninas de hoje... Ninguém tem mãos nelas, Eduardo... — e a grande dama bebeu e, depois, acendeu um cigarro. A companhia de Zuleika: não me parece boa para Marina mas não posso fazer nada. Hoje nós, as mães, não temos mais nenhuma autoridade. A voz de D. Graça tornou a ser de novo maligna e hostil: — Há qualquer coisa que não está mais funcionando direito no mundo... “Ela não quer mais meu casamento com a filha” adivinhou o rapaz. “É isso que para o seu mundo não está funcionando bem...” Então uma irritação violenta se apossou dele. Mas tudo era inútil: sofria. Marina era um desejo dentro dele. Sentia-se sem força e sem armas contra seu antigo mundo que o expulsava e o combatia. Quem era ele? Um ex-milionário, isto é, um fracassado. Naquele mundo uma coisa só tinha valor: o dinheiro. Nesse instante, porém, entrou um criado e comunicou em voz baixa a D. Graça: “Estão chamando o sr. Eduardo ao telefone...” “Quem!” “A menina Marina”. Eduardo não aguardou sequer que lhe transmitissem o recado. Familiar à casa, correu ao hall. Suas mãos tremiam quando levou ao ouvido o auscultador. “É você Marina?” Pensara em enchê-la de recriminações. Mas aquela voz embalava-o como uma música. “Sou eu, Eduardo. Desculpe nosso desencontro. Estou com Zuleika aqui, no Parisiense. Você não quer dar um pulo até aqui?” “Vou já, Marina!” D. Graça recebeu-o hirta e fria. Eduardo nem reparou nisso. Despediu-se apressado explicando que Marina o esperava no Parisiense. — No Parisiense? — interpelou, ácida, a dama. — Mas que não venha tarde como sempre. Já Eduardo corria entre as hortênsias do parque todo imerso numa neblina fosca. Halos de névoa luminosa contornavam os focos de luz sustidos por horríveis estátuas de ferro fundido. Na avenida encontrou um táxi. “Depressa! Para a cidade!” Para os lados do centro da metrópole as luzes doiravam a garoa como revérberos vermelhos. Na Avenida São João, o tráfego tornou-se barulhento e difícil. — Isto está uma droga — rugiu o chofer. — Qualquer dia não se pode mais atravessar a rua. Este governo! * www.livroclip.com.br 8 No Parisiense encontrou logo Marina, Zuleika e o Passos. — Irra! Você sumiu-se! Eduardo nem se lembrou de que quem se havia sumido era ela. Zuleika voltou para ele uns olhos fingidamente ingênuos e uma boca pintada. “Fujão! As meninas do rádio ainda acabam devorando você como piranhas...” E o Passos, britânico, fátuo e ausente: “Alô, boy?” Eduardo ia apertando as mãos de todos. Nas de Marina, com as unhas deixou as marcas de sua saudade. — Sente-se aqui. Conte aqui o que fez. Mamãe estava com sua clássica enxaqueca? — Não. Estava apenas esquisita. — O que mamãe tem é crise de idade... Agora dançavam no parque lustroso. O jazz uivava. Eduardo lembrou-se do recado de D. Graça. “Ela pediu para você não chegar tarde demais.” Marina franziu o beiço: “Mamãe é pau!” e, tomando-o pelo braço: “Vamos dançar.” — Colou-se nele como fosse uma peça do seu corpo. Marina fechava os olhos. Das mesinhas circundantes todos os olhos convergiam para os bailarinos. “Você onde se meteu, Eduardo?” A voz de Marina chegava a ele num fio de uma boca quase esmagada no ombro esquerdo. “Eu? Esperei você para o chá, fui à sua procura em casa, corri para aqui...” “Foi Zuleika. Aquela é uma doida.” Quando se levantaram para sair, Passos tirou uma baforada do cigarro e resolveu segurando Zuleika pelo braço: “Esta fica.” No táxi Marina parecia sonolenta. Eduardo ia triste. Havia um constrangimento entre os dois. Pelos vidros via-se a noite urbana garoenta e já sem trânsito. Eduardo perguntou: “Você está sentindo-se adoentada, Marina?” “Não.” Alcançavam agora a Avenida Paulista. O auto descia para o bairro do Jardim América. Bruscamente Marina agarrou Eduardo e grudou avidamente sua boca na dele. Ele teve uma quase sensação de pânico. “Marina...” Ela continuou abraçada ao rapaz, convulsivamente, como alguém que se agarra a uma coisa para evitar que lha arrebatem. * D. Santa irritou-se com o velho macumbeiro. Veio-lhe à cabeça tudo que lhe parecia ter regiamente dado para prestigiar aquela casinha rasa e banal de bairro: o grande auto cor de vinho parado à porta com chofer e ajudante fardados de verde-garrafa, a impor tância social da sua presença e a propaganda que fizera das suas virtudes de médium nas rodas sociais da cidade. Afinal o negro Raimundo era um pouco sua cria. Ela o descobrira. E agora não queria realizar uma sessão especial! Bonito! Bela gratidão a desse macaco! Que andava nervosa e doente não havia dúvida. O espírito evocado talvez achasse remédio. E o diabo do bruxo logo agora inventara de tomar compromissos. “Desculpe, D. Santa, hoje não posso. Comprometi-me com o Dr. César...” Bolas para esse politiqueiro! Ela bem que merecia mais consideração! — Vamo-nos daqui — disse o coronel Antunes entediado e conciliador. — Vamos nada! Não saio daqui sem a sessão. Já perdemos por causa disto a festa www.livroclip.com.br 9 da Graça... O preto estava alarmado. “Ele não sabia que D. Santa viria hoje. Tomara compromisso... Perdoasse. Tivesse paciência.” Derreado na cadeira de espaldar Raimundo tremia como batido pela maleita. Tinha o olhar apavorado de quem contempla hecatombes. Um reloginho apressado e bulhento reduzia a minutos a eternidade do tempo. O silêncio ali era diferente: um silêncio que aguardava a presença fatídica das almas do outro mundo. — Não, seu Raimundo, não é possível. Nem que seja por um instante. São quinze dias que não recebo notícias de Salomé. Depois quero saber o que é esta pressão que tenho aqui no lado esquerdo... Uma pontada... Os olhos aflitos do negro cravavam-se no reloginho e depois em D.Santa. Os olhos de D. Santa eram imperiais. Firmes, autoritários. O negro cedeu: — Só se for uns instantes... — Uns instantes — tornou conciliador o coronel. Estava evidentemente caceteado. “Ora se faz a sessão!” — sussurrou-lhe ao ouvido D. Santa. — ”Tivemos tanto trabalho para vir aqui.” E tinha a certeza de que os espíritos, lá do outro mundo, estavam apenas à sua espera para obedecê-la. Raimundo pôs-se a soprar como um fole. Concentrou-se. Suas mãos crispavam-se sobre a mesa e os dedos contraídos em ângulos formavam as pernas de duas repulsivas aranhas negras. Os olhos de D. Santa e do coronel estavam cravados nessas mãos como se esperassem delas um prodígio. Essas mãos pareciam crescer, tomar o médium, invadir a sala. Então foi a vez do reloginho realizar a façanha de transformar seu tic-tac num ruído estrepitoso, como se sua marcha regulasse o ritmo de todo o universo. — Está aí! — sussurrou D. Santa — Tem nada... — gemeu Raimundo. O coronel tinha vontade de rir. Mordia o beiço sob o risco cinzento do bigodinho grisalho aparado rente. Olhava aquelas mãos com a curiosidade turística de quem contempla um serpentário. Abstraia-se agora em ver os caprichos das suas veias curvas e rijas tecendo a estranha hidrografia que lhe emprestavam o aspecto de um mapa. “Mapa da África” pensava sorrindo para dentro. D. Santa concentrava-se nos olhos. — Ouviu? — sussurrou de novo. A mesa havia rangido. Uns angustiados estertores saíam da garganta do bruxo. Eram o anúncio da aura do transe. Mexeu-se na cadeira. Parecia sofrer lancinantemente. Gemia e estorcia-se transfigurado e aflito. — Vamos! — estimulou em voz de comando D. Santa. A mesa pareceu obedecer à ordem: deu um estalido. — Está aí — ciciou ela excitada. O coronel correu com os olhos a saleta. Tudo imóvel. Os próprios objetos davam impressão de que esperassem alguma coisa imprevista. Foi então que as mãos do negro velho começaram a tremer. Seus olhos ficaram vesgos e seu beiço caiu, desgovernado. “Se Cipriano estiver presente que se manifeste!” Cipriano não www.livroclip.com.br 10 se fez esperar: pareceu tomar a mão direita do médium e fez menção de querer escrever. — Quer escrever — disse ofegante D. Santa ao coronel. Este puxou do bolso um lápis e um pedaço de papel. A mão do preto apossou-se de tudo avidamente e começou a rabiscar com uma letra enorme e transversal umas garatujas ilegíveis. Nessa hora estalou a porta de vidro e entrou um chofer anunciando: — O Dr. César... O médium voltou a si estremunhado. Seus braços penderam ao longo da cadeira. Os olhos de D. Santa faiscaram de cólera: “Bolas para esse bobo!” Mas Raimundo, muito subserviente, dizia ao chofer: — Recolha-o na saleta... Faça favor... Cipriano havia regressado ao invisível. A mesa que antes era antes um coisa viva animada por um fluido tornara-se novamente madeira morta. O reloginho pareceu recolher seu ruído abafado pelos passos que ressoavam na saleta. — Vamo-nos embora, Santa... — disse o coronel. Antunes mordia o lábio. Estava encantado com essa interrupção. Punha um fim a tudo aquilo que ele julgava cacete e ridículo. No auto, D. Santa ia muda. No seu íntimo teria estrangulado Raimundo. “Falta de consideração...” Suas pernas tremiam. — Agora aonde vamos? — Nossa noite está perdida — sussurrou a mulher — Vamos à casa de Sara. Talvez inda encontremos alguém... * Desceram num palacete da Avenida Angélica. Quando o auto penetrou no parque, viram os salões iluminados. Sara acorreu ao hallcom gritinhos: “Bravos! Adivinharam que hoje eu tinha um prato sensacional: o grande arquiteto Verger! Venha ver, Santa, o homem é um número!” E, no meio de mais uma dúzia de homens e mulheres apontou para um latagão alto, de longos cabelos grisalhos que palestrava lampeiro com duas senhoras tendo um copo de uísque na mão. — Eu explicava — continuou ele num francês sinuoso e musical depois de apertar muito cheio de sorrisinhos a mão de D. Santa, que Sara lhe apresentou — eu explicava que a casa é, hoje, apenas uma máquina: a máquina de morar. Há um conceito radicalmente novo na concepção de toda a arquitetura o qual obedece à revolução econômica e espiritual que se opera no mundo. No século da velocidade e da utilidade tudo deve ser funcional e útil: o espaço, a forma e o que ontem considerávamos como ornamental hoje deve exprimir eficiência... D. Santa achou o homem cacete. Pensava no Raimundo. “Que tal? Não é um número?” sussurrou Sara indicando-lhe com os olhos as melenas grisalhas do gênio do cimento armado. McGregor chegava-se a ela com seus modos calmos, suas pupilas esquivas, sua calva discreta. “Que prazer...” O misterioso banqueiro velhusco tinha it. Sua presença já era uma tomada de posse tal qual as naus flibusteiras, lindas e bem armadas, que só com o içar da banendeira dominam um porto. www.livroclip.com.br 11 O Passos estava ali. Bebia uísque e cochilava numa poltrona. Olhava às vezes para o lustre com um olhar vago e imbecil. O coronel Antunes tentou arrancá-lo àquele êxtase. Passos continuou a fixar as pupilas nas lâmpadas e a piscar morto de sono. O coronel, então, aproximou-se do herói da noite. Verger explicava por que viera ao Brasil: “...um ciclópico plano de urbanismo. Somente as cidades sem longo passado podem realizar audácias renovadoras...” Queria erigir a Capital-Máquina, o portentoso modelo metropolitano do mundo. — Essa toilette é um encanto, D. Sara — dizia MacGregor. — A sorte quis transformar-me num insignificante homem de negócios mas sinto em mim, mutilada, a vocação do costureiro... Adoro as toilette...” D. Santa ria agora bem humorada. Cravava as pupilas autoritárias nos olhos fugidios do banqueiro mas não conseguia medir-lhe a profundidade. Uma inteligência ágil e buliçosa brincava neles deslizante, negaceando sempre como um perpétuo desafio. Sua voz era calma. Seu aspecto fino e gracioso apesar dos seus cinquenta anos ostentados com certa faceirice. Sara chegou-se e tomou D. Santa pelo braço. ela. — Vai ficar sem esta divina criatura, MacGregor. Tenho umas contas a ajustar com Sentaram-se ambas no mesmo sofá. Dali viam Passos bebendo mais uísque e sempre mais entretido em procurar explicar-se porque as lâmpadas projetavam raios luminosos. — Então? Ninguém mais vê você... Que tem feito? Que tem acontecido lá com Raimundo? E Salomé? Que notícias me dá daquele pequeno demônio? — Há quinze dias que não tenho nenhuma notícia dela. É uma maluca... — E você... Tem-se divertido muito? — Ando doente, Sara. Não sei o que tenho... Estes meus nervos... — Tédio de milionária... Você nunca esteve tão bem e tão linda como agora. Tinha razão. Os quarenta e dois anos de D. Santa haviam apenas amadurecido sua beleza. Haviam-na retocado sem estragá-la. Nem mesmo o pouco de gordura que se lhe acumulara sob o mento desfigurava sua cabeça autoritária, de pele lisa, que não fazia uma só ruga nos cantos dos olhos. Estes eram célebres. “Olhos do Oriente fatídico, das Judites guerreiras, das estranhas Herodias...” classificara-os o Jarbas. Entrava Jairo, o marido de D. Sara. Vinha de casaca. Fora acompanhar a Missão Econômica Belga a um espetáculo de gala no Municipal. Beijou distraído a mão da mulher enquanto corria os olhos pela sala. Tomou sorridente ambas as mãos de D. Santa. — Viva! Há quanto tempo! E o nosso Antunes? Santa indicou-o com a cabeça. Antunes ouvia Verger com um sorrisinho matreiro. Não se sabia se esse sorriso era de interesse ou de mofa. Jairo voltou-se para a mulher. “Quem é aquele cabeludo?” Ela pareceu acordar de um sonho: “Oh! É verdade... Esqueci de avisar você... É Alexis Verger, o célebre urbanista de passagem pelo Brasil. Convidei-o para hoje. É um número. Venha. Vou apresentá-lo.” www.livroclip.com.br 12 Santa não os acompanhou. Continuava nervosa e cheia de raiva. A lembrança do Raimundo voltava-lhe à memória como volta ao estômago o engulho por um alimento repulsivo. Nesse instante ouviu fragmentos de frases no francês puro de Jairo: “Enchanté... mais oui... une grande ville...”“on tachera de faire quelque chose...C’est un. bon matériel...” MacGregor incorporava-se ao grupo. Santa dirigiu-se para Passos: “Olá!” O moço voltou para ela os olhos brilhantes e vagos. Estava totalmente bêbado. “Como vai Zuleika?” interrogou ela. Ele balbuciou: “Não me amole... Zuleika é uma burra...” E recaiu na sua apatia com os olhos grudados lâmpadas. Um tédio mordente roía a alma de Santa. Tinha raiva de todos: do marido, de Sara, desse pedante Verger que se dava ares de um gênio perdido numa taba de zulus. “Ele deve estar pensando: ces sales brésiliens, ces grotesques sauvages...” Pensou em sair. Aonde iria? Percebeu que sua vida era um charco de tédio do qual não a defendiam seu nervos desmantelados. Então pensou em Salomé. Dividiu seus sentimentos entre uma preocupação irritada pelo silêncio da filha e por uma estranha prevenção, uma quase repulsa da sua feminilidade estéril e inútil contra a alegria juvenil de que sabia dotada. Nesse instante pareceu-lhe que o mundo havia morrido e que ela era um cadáver. “Preciso consultar um médico... Isto só pode ser doença.” Antunes aproximou-se. — O senhor Verger propõe-se fazer coisas extraordinárias. O governo encarregou-o de traçar um grande plano de remodelação da capital. Ele pretende desarmar a cidade como se fosse uma caixa de brinquedo e reajustar todas suas peças em torno de praças e lagos imensos. — O que ele parece é uma besta pedante — cortou ácida D. Santa. Levantou-se de jato mas não saiu do lugar. Uma cascalhada de risos partiu do grupo de Verger. O francês cabeludo erguera-se da cadeira e contava com uma extraordinária mobilidade na máscara faunesca alguma piada. “Mas o homem é um número!” gritou para eles Sara radiante. “Venham ouvi-lo! Está imitando o grande Coquelin...” — Vamo-nos embora, Antunes. Esse imbecil é insuportável! O coronel sorriu. “Se você quiser...” Mas seu gesto polido denunciou vagamente sua contrariedade. “Pobre Santa... — matutou. — Seus nervos estão hoje elétricos...” Nesse momento Verger atirou ao chão uma almofada e sentou-se nela à moda turca. Todos o imitaram. Fez-se em seu redor um círculo cochichante, animado, íntimo. A cabeça de Sara resvalava pela cabeleira grisalha do francês tanto ela a curvava para ouvir melhor o que o homem contava. E as risadas explodiam no fim de cada narrativa. Santa mirava aquilo impaciente e aflita. O coronel esperava. Passos, ao li ver a roda no meio do salão, retomou um pouco de consciência, ergueu-se cambaleante e marchou para ela. “Escutem esta... É a última. “ Foi Zuleika quem me contou...” Uma gargalhada recebeu o bêbedo que se sentou no tapete esticando as pernas para o meio do círculo: “Monsieur Verger... Ecoutez ça...” — Vamos, Antunes. Os dois saíram sem se despedir e sem ser notados. www.livroclip.com.br 13 — Noite perdida... Antunes, no fundo do carro, não falou. Estava a cem léguas da mulher. Depois saindo da sua distração e dando pela sua presença interrogou mais por amabilidade que por solicitude: — Olhe, por que você amanhã não consulta o Dr. Marcondes? Santa convenceu-se de que realmente estava doente. Sentia-se uma coisa nula e inútil e teve pena de si mesma. Só a custo e por orgulho conteve um ímpeto histérico de choro. * Nelo enfiou a cabeça pela cerca e gritou: — Olá, padre! No quintal vizinho ao berro do anarquista as galinhas saíram pulando e cacarejando. A Negrinba retesou o corpo nas patas dianteiras e pôs-se a latir com desespero. Nelo tomou a berrar: —Olá, papa-hóstias! A cadelinha latiu com mais força. Então na parte dos fundos da cozinha surgiu uma coisa preta da qual se destacava um carão escarlate, de cabelos ásperos, eriçados em escova. Essa coisa replicou: —Cale a boca, monstro! Você alvoroça o bairro. Que é? O padre desceu as escadas de cimento. Nelo não esperou que ele se aproximasse: — Olhe: se você quiser comer hoje uma rabada, venha. A Teresa preparou aquilo que é para lamber os beiços. Ao meio-dia, ouviu? E, sem esperar resposta retirou a cabeça da cerca. Marchou para atelier cheio de fumaça foi até a porta que dava para a cozinha e gritou para dentro: — Creio que o bicho vem. Prepare o prato dele. Avizinhou-se então do fogo. que ardia alegre e vivo sob o enorme cadinho onde o metal em fusão roncava. Com um pau tirou do líquido algumas escórias. Entrou um molecote de uns treze anos com o xadrez do suspensório de pano sobre a camisa aberta e com um boné sujo na cabeça. — Onde é que você andou, malandro? — Fui levar a cera para o Cecchi ... O menino atirou o boné sobre a mesa cheia de raspa de gesso. Nus acadêmicos, fragmentos de pernas, torsos mutilados, cabeças pensativas de filósofos, cabeças de magros ascetas, um leão de juba revolta e rabo quebrado, tudo isso se amontoava como peças de um anfiteatro de anatomia entre cones de carvão de pedra, velhos radiadores roídos pelo cinabre, numa promiscuidade de desmoronamento. Nelo mexia-se afobado nessa desordem. Curvava-se junto da fossa cheia de terra revolvida dentro da qual enterrara as formas de massa refratária as quais guardavam como úteros que vão gerar criaturas as matrizes de cera. www.livroclip.com.br 14 — Chico, traga um pouco de gesso aqui. O moleque preparou num balde a massa branca. Nelo, com mãos amestradas ajustou os funis dos respiradouros formando as pequenas crateras pelas quais entraria para a fusão o metal incandescente. —Vá chamar o Turco! Depressa. O moleque saiu à disparada. O fundidor, então, com olhar frio examinou o cadinho. O bronze rugia, rútilo, sob o fogo. Nelo impacientou-se. Estava tudo pronto. Foi até a porta. Um homem vinha vindo, suado, sujo de fuligem, com umas calças incrivelmente remendadas nos joelhos. — Ande, Simão! Stá pronto... — Não se afobe, puxa! Não vamos tirar o pai da forca... Um cheiro forte de cachaça invadiu o atelier. O turco acostumado ao serviço, sem uma palavra pegou numa longa haste de aço. — Vamos! Nelo segurou numa das pontas da haste. Engancharam-na pelos grampos nas alças do cadinho. “Upa!” Os músculos dos braços do altaram como rolos de serpentes. “Cuidado!” urrou Nelo. “Primeiro nessa boca. .. Aí”. E fungou com o peso do cadinho que fumegava. O bronze fluiu num jato escarlate, vivo, alegre. Uma fumaceira espessa e um cheiro acre de cera queimada encheram o barração. “Bravo! Agora o outro...” Nesse instante veio da cozinha a voz de Teresa. — Nelo, o padre vem? Sem se voltar, enquanto depositava, ajudado pelo Turco, o cadinho no chão, replicou de mau modo: — Sei lá! Aquilo é uma besta! E, enxugando o suor da fronte: ar... — Pronto, Simão. Vamos ver amanhã se tivemos sorte. O diabo são as bolhas de — Foi tudo bem. O bronze não espirrou pra fora. Suspirou. Estava derreado. Levantara-se várias vezes durante noite para vigiar o fogo e pôr mais coque no braseiro. O Turco olhava para o local onde agora o bronze quente ainda fumegava. — O que tem ali? — Três madonas, modelo do Cinquini, e dois Napoleões... Isso se vende. — Pelo seu olhar passou uma sombra de tristeza. Via-se pelas ruas cheias de sol, com os bronzes debaixo do braço, a pé, de pernas mas quase estropiadas pela marcha, procurando os esquivos fregueses. Sentiu fome. O relógio da igreja próxima batera meio-dia. O Turco www.livroclip.com.br 15 perguntou: — Mais alguma coisa? — Não, pode ir. — Até logo ... — Até logo. Nelo dirigiu-se para uma meia barrica cheia de água que estava sob a torneira num canto do barracão. Tufou as mãos na tina e, depois, bluff! a cabeça. Bufando, esfregando os cabelos, lavou-se. Enquanto com a toalha esfregava o pescoço chamou: —Teresa! E Teresa: — O padre vem? — Sei lá ... Aquilo é um cavalo. Vai pondo o almoço na mesa. Se vier, veio, se não vier que vá para o inferno com seu terço e seus padre-nossos! Tirou o macacão e, mangas de camisa, subiu a escada que dava para a cozinha. “Está cheirando bem...” Teresa, junto de lima panela remexia o caldo espesso da rabada. Ele entrou na salinha de jantar. A mesa estava posta com três talheres. Sentou-se no seu lugar à cabeceira, lugar que não cedia a ninguém. — Pronto — disse Teresa depositando sobre a toalha a terrina de barro. — Acho melhor esperar ... Nelo olhou faminto para o prato. Tinha, porém, remorsos de começar a comer sem o padre. E resmungou de mau humor: “Também aquele cretino...” Levantou-se e começou a andar de um lado para outro. Achou que era um desaforo voltar ao quintal para chamar o vizinho. Que diabo! Já dissera que o almoço era ao meio-dia... Irritou-se. — Sabe de uma coisa? Vamos comer. Teresa sentou-se. Nesse instante, atrás deles um vozeirão resmungou: — Pode-se entrar neste antro de pecadores? Nelo voltou-se radiante: “Irra!” — cerrou porém o cenho como se estivesse ressentido pela demora. — “Pensei que não vinha ... Esses reverendos são uns comilões que não ligam para comida de pobre...” Padre Nazareno, atarracado, taurino, cravou os olhos na terrina. Suas narinas dilataram-se tal qual duas válvulas aspirando um gás. Fez o sinal da cruz e sentou-se. Nelo rosnou soturno: — Faltava essa... Isso dá azar, padre. — Cale a boca, imundo bolchevista. Minha vingança será ver você carregando um pálio, se antes o diabo não lhe arrastar pela perna até o maior cadinho de metal incandescente que haja no inferno. Ainda quero ver Satanás fundir a sua estátua. Provou com delícia uma garfada. Acrescentou com a boca cheia: www.livroclip.com.br 16 — Você só voltará a ser uma criatura humana no dia em que tiver religião. Teresa sorriu. Disse com ternura: — Você conhece bem ele, padre. Tudo isso é só da boca pra fora ... — e olhou para o marido como se visse nas suas costas hercúleas duas asas de arcanjo. Nelo servia. Acabou de encher o prato do padre até a borda. — Puxa! Isso é demais! — Coma e não bufe. Vai ver que nem jantou ontem. Houve um silêncio. Na voz de Nelo tremeram ternura e carinho. Ouvia-se agora o ruído das maxilas. E o deglutir guloso de três fomes. — Está do outro mundo — fungou Nazareno. — Não está mau — aceitou, modesta, a Teresa. O colherão reimergiu na terrina. Os pratos transbordavam de novo. “Espere aí” — disse Nelo e levantou-se da cadeira. Sumiu-se na outra saleta. Pouco depois ouviu-se um chiado, um raspar áspero de agulha despontada num disco e, depois de uns guinchos, uma voz que não parecia nem de homem nem de mulher pois as rotações do aparelho eram lentas. A voz dizia mordente e repinicada: “Sacode as ancas morena! Não deixa o samba esfriá... esfriá...” Nelo regressou cheio de orgulho e de alegria. — Que tal? Com música, hem? O padre nem ouvia. Mastigava com os olhos perdidos numa cisma. Pensava talvez em todas as fomes não saciadas da cidade implacável. O gramofone ao atacar novamente a quadra do ritornelo começou a girar em falso, a remoer o mesmo círculo do disco defeituoso: “...sacode... sacode... sacode... sacode...” Teresa teve nítida uma sensação de escândalo e fez-se escarlate. O padre saiu da cisma. Olhou espantado para Nelo. — Ué? Que é isso? — Pílulas! — resmungou desapontado o fundidor erguendo-se e correndo para a saleta. Ouviu-se o “crac” da trava e o aparelho emudeceu. Nelo voltou murcho. Falhara a peça de grande efeito que preparara para o amigo. Teresa foi buscar o café. Padre Nazareno sentia-se empanturrado. Uma vaga dormência tornava suas pupilas ausentes e liquefazia suas forças numa delícia suave. Nelo sentindo agora a relaxação muscular do cansaço recostou-se numa velha poltrona e estirou as pernas largando os braços num gostoso espreguiçamento. A batina do padre era limpa mas tão reluzente e surrada pelo uso que sua alpaca parecia tecida com fios de vidro. As serziduras dos remendos — obra piedosa das horas vagas de Teresa — mal disfarçavam os rasgos. Nelo bocejava e perguntou sonolento: — Como vão os madraças que vivem dependurados na sua caridade? O padre sem olhar para o fundidor ensimesmou-se nas suas preocupações. Disse olhando para o teto: — Uma espiga... Já não sei mais o que dar e o pior é que já não sei mais a quem www.livroclip.com.br 17 pedir. Se eu tivesse ao menos uma batina mais decente... — olhou desanimado para a sotaina de mangas muito curtas das quais saíam duas manápulas rústicas de operário.— Como é que posso entrar com isto nas casas dos. ricos? Não inspiro confiança... Nelo levantou a cabeça e riu com mordacidade. — Mude de profissão, padre. O povo já não vai à missa. Vai para a várzea ver o futebol. Vire ponteiro de um clube e você nuhn mais que engrolando o latim. Era isso. De quando em quando o mundo deixava de prestar atenção para os eternos valores humanos enfarado talvez da própria dor, única na sua substância constante e sempiterna. Então ficava como que abobado ou maluco, divertindo-se com uma criança com futilidade dos novos brinquedos que inventava. O futebol... Um espetáculo muscular e pedestre. — Você tem razão, Nelo. Eu devia ser ponteiro de um time. Pelo menos me adestraria em dar pontapés e estes têm uma utilídade quando se dirigem para o traseiro dos ricos sem caridade ... — Isso é que eu gosto de ouvir — disse o fundidor rindo. — Há momentos em que estamos de acordo. Afinal um padre e um anarquista têm certa afinidade... — Cale a boca. Você vai dizer heresias. Temos apenas a afinidade da mesma miséria... — Ou da mesma revolta. — Talvez ... As vezes penso mesmo que toda a minha caridade não é mais que uma forma de revolta. .. Chego a ter medo ao imaginar que estou em pecado. Você compreende isso. Tenho raiva. Levo um pedaço de pão para quem está com fome com o desespero interior de quem protesta contra a vida. E terei direito de procurar corrigir a vida? Se há uma providência, essa dor, essa miséria não serão os dados normais de sua divina sabedoria? Aí está o problema... Esse problema me dá cólicas teológicas... As vezes ponho m dúvida minha ortodoxia... Nelo olhou para ele assutado. “Que seria ortodoxia?” Teve aca nhamento de perguntar. É que via o amigo recostado na cadeira triste como se falasse a si mesmo. Era um desabafo. Que se desabafasse. Isso devia fazer-lhe bem. — É melhor não pensar. É a razão que estraga a vida. Um padre não tem direito de raciocinar. Há o perigo dele querer aproximar-se de Deus, tentar adivinhar seus desígnios. Nelo riu alto. — É isso! Vocês criaram um papão e acabaram tendo medo dele... Pensei que fosse só para uso externo. É a nossa vingança! Padre, não se brinca com os deuses como não se brinca com a eletricidade. São vingativos demais. Nazareno sorriu indulgente. — Você tem razão. Deus deve ser assim como a eletricidade: uma coisa terrível, presente, invisível, inexplicável e útil... Uma luz... Uma força... Querer apalpá-la é levar um choque, um choque mortal, cair fulminado. Nelo, você não é tão burro como supunha... www.livroclip.com.br 18 O fundidor olhou para ele. — Tenho um bom mestre. E, estirando o busto na cadeira: — O diabo é que em nome dessa eletricidade vocês espalham pavor pelo mundo. Tiram a alegria da vida. — Não diga isso... Acrescentamos uma margem na vida. O que está aí é limitado demais. Pior que isso: um plano limitado e por demais conhecido. Que fique, ao menos numa absurda verdade ou numa generosa mentira um pouco de esperança. E o que houver de punitivo, de vingador nessa esperança servirá para criar nos homens o terror diante da injustiça, do mal, da hipocrisia, da crueldade. Nelo... Você precisa... — e, tomando outra resolução. — N ão. Você não precisa de nada. Seja o que é, Funda estátuas e coma rabadas. Está certo. * Teresa tirara a mesa. Pálida, sua beleza estranhamente fina para aquele ambiente começava a estragar-se com as primeiras rugas nos cantos dos olhos, tal qual a fachada nova de um prédio que se trinca porque alguma coisa invisível lhe abala os alicerces. Do corredor cheio de sol vinham dos quintais vizinhos ralhos de mulheres e gritos de crianças. De repente o padre levantou-se: — D. Teresa, não sobrou nada do almoço? Teresa olhou-o assustada. — Espere. Se o Chico não comeu tudo ... — e foi para a cozinha. Padre Nazareno olhou para Nelo. Nelo cravava nele as pupilas onde havia um pouco de troça. — Que lhe saltou na cabeça, padre? O sacerdote coçou a nuca atrapalhado. — Juro que a Leocádia nem almoçou... Os dois meninos são dois trastes. A Carmen já não pára em casa e o Alcebíades não sai da várzea. A velha está cortando uma volta com o reumatismo. Começou a andar de um lado para outro... — Já estou por aqui com tanta atrapalhação — e fez o gesto de quem passa uma navalha no pescoço. Nelo fingiu-se irritado. — Quem manda você querer bancar o S. Vicente de Paulo? Bolas! Quem se mete com miséria volta para casa mijado. Você, no fim, não faz mais que abrir um buraco n’água, por que não remedeia coisa alguma. O mal não está na fome: está no regime. O Padre não respondeu. Nelo começava a embriagar-se com a própria demagogia: — Vocês é que são culpados disso, vocês, os padres. Caridade de igreja é tapaburaco da burguesia. www.livroclip.com.br 19 Teresa entrou contente: — Sobrou, padre. Nazareno olhou de esguelha para o fundidor e murmurou com voz timida e trêmula para a mulher: — Ponha isso numa lata. Eu mesmo vou levar à Leocádia... —E, como disfarçando, para Nelo: — Cale a boca, comunista! Vá fundir suas estátuas tuas para tornar mais bonitas as casas dos ricos, lacaio da plutocracia! Você ainda por cima é burro. Por que não funde modelos de Nossa Senhora da Aparecida? Garanto que ajudarei você a colocar mais de cinquenta na praça... Aí Nelo bufou: — Sou um artista e não um comerciante, ouviu? Não sou fabricante de brinquedos para beatas — levantou-se e com passo duro foi ao atelier. Voltou de lá trazendo uma cabeça de gesso, teatral, de cabelos revoltos, olhos profundos. — “Veja isto. É do Cecchi. Que tal? Note a expressão. Hem?” Teresa trazia uma lata de banha na qual fumegava o resto da rabada. Sem que Nelo percebesse todo absorvido que estava com o modelo o padre tomou a lata pela alça e escondeu-a atrás das costas. Continuava a olhar, fingindo-se extasiado, para a peça que Nelo exaltava: — Olhe isto. Como ele modelou esta boca... — Lindo. Uma obra-prima. — É isto que precisamos fundir e não fetiches para negros. Dar pão para artistas de gênio. É isso, padre, e não dar manipanços para carolas! — Lindo mesmo! Nelo passou os dedos cheios de calos pelo gesso frio como se acariasse uma carne amada. O padre despediu-se: — Até logo. Obrigado por tudo. — Vá lamber sabão ... — O padre foi saindo, procurando esconder a lata a Nelo que o acompanhou até a porta. Ali a Negrinha, aos saltos, esperava seu Dono. Ao ver o padre pôs-se a sacudir a cauda e a latir de alegria: — Está vendo? Nem esta cachorra quer entrar na casa de um bolchevista. Nelo soltou uma gargalhada. — Pudera! O Chico jogou nela, outro dia, um tição. Esta cachorra não ó cristã: o que ela é, é medrosa — e pôs-se a alisar o pêlo da cadela que lhe lambia as mãos sentindo nele um amigo. * O padre seguiu pela rua e entrou num portão vizinho. Para lá da cerca de arame num www.livroclip.com.br 20 quintal cheio de mato a casa da Leocádia parecia manter-se de pé por um milagre. “Bom dia” foi gritando Nazareno enquanto barafustava pela porta. Na cozinha uma velha voltou para ele a cara terrosa de hepática. Parecia modelada em sabão de pedra. “Que é isso? Preparando o cafezinho?” D. Leocádia gemeu. Gemia sempre: quando sofria e quando não sofria. Por hábito. — E os malandros? — Carmen saiu cedo e não voltou ainda... Quanto ao A1cebíades já se sabe. Aposto que está na várzea. .. Este mundo está perdido... E arrastou-se até a saleta, na qual numa mesa de pinho uma lata ostentava com orgulho um punhado de ervilha-de-cheiro. —Trouxe isto para a senhora. — Ora, padre ... Nazareno colocou a lata na mesa. — E o reumatismo? — Não tem importância. O que me amola é Carmen. Não quer mais trabalhar no escritório e vive cantando. Juro que meteram coisa na cabeça da coitada. Ouviram-se vozes de rapazes sob a janela. “Foi uma lavada. E que encrenca! O juiz apanhou que nem cachorro. Mas o Lucas atuou como nunca!” Gargalhadas. “Puxa! Foi na limpa. Quatro a zero!” — Está aí o maluco — disse a velha e debruçou-se na janela. — “AIcebíades!” “Já vou, mamãe.” Mas não veio. A conversa animava-se. “O Corinthians anda fundo. Não tem zagueiro. O Sartini é um tranca. Tem mão de peneira...” .— Bem, d. Leocádia, vou indo... — Não quer um cafezinho? — Tomei agora mesmo. Levantou-se e despediu-se. Atravessou o quintal. Um dos rapazes insultou-o com uma pilhéria: “Batina dá peso...” No portão encontrou Carmen. Dezessete anos. Obraprima de saúde. Percebiase na toilette pobre um gosto um tanto espetacular que tirava pro veito até de uns trapos. Lábios. escandalosamente pintados. “Bênção, padre...” Nazareno deu-lhe a mão e sentiu prazer em ver aquela cabeça de cachos negros como se fossem a moldura de um lindo quadro. — Sua mãe está esperando você. A moça olhou-o impaciente e cheia de vida. Belo animal de prazer gozando tudo o que o universo oferecia de graça: o céu, as coisas, sobretudo o desejo quente dos homens. “Que Nossa Senhora cuide dela...” O sacerdote compreendia que era inútil querer conter aquela força. Pensou no martírio de Leocádia. A vida, em Carmen, era uma violência. A velha não passaria de uma tranque ira inútil ao salto fatal dessa mocidade. — Que Deus te abençoe, filha... Ouviu-a cantarolar uma marchinha de morro enquanto atravessava o pátio gritando www.livroclip.com.br 21 um “alô boy” para os rapazes. Nazareno, na rua, ia pensando numa porção de coisas tão contrárias que tentar harmonizá-las seria um absurdo. * O Dr. César disse à mulher que Raimundo o advertira dos manejos do Paula Santos. “Este trabalha contra mim.” D. Laura sem deixar de passar fleumaticamente o pente pelo cabelo acompanhava pelo espelho o nervosismo do marido. Esse nervosismo irritava-a. “Um maricas...” Fazendo a voz passar entre os dentes cerrados que prendiam uns grampos replicou: — Você devia mas é deixar de bobagens. — Estã trabalhando! Veja só a nomeação do Neves... D. Laura ajustou um bigoudi num dos cachos. O marido parecia-lhe um palerma com aquela mania de consultar espíritos para resolver suas cólicas políticas. Ela sempre preferira as cartomantes. Raimundo embrulhava-o com suas patranhas. O que ele fazia era cobrar comissão dos empregos que arranjava através da credulidade do grande bobo que era seu marido. As cartomantes não faziam isso. — Paula quer ver se me derruba com seu grupinho — e o Dr. César ia vestindo o pijama. — Aliás o Capivara me pôs a par de tudo. — Quem é o Capivara? — Aquele agente de polícia que parece um lutador de circo. — Casimiro? Entrou no quarto de banho. De lá vinha agora o ruído de uma escova de dentes esfregando com força e a bulha da água jorrando da torneira aberta. O Dr. César tornou a aparecer enxugando o rosto com uma toalha. — O Capivara me disse que, à noite, o Paula Santos se encontra na Rua Mariangela com seus apaniguados. Foi isso que o Raimundo confirmou. Meteu-se na cama com uma exclamação de voluptuoso alívio. Uff... Estava cansado. Aquilo nem era vida... Mirava agora o espelho que lhe devolvia guilhotinada pela moldura de ouro como por um aIfanje a cabeça da mulher. Dois braços morenos e gordos serpenteavam em torno dessa cabeça. “Ele está envelhecendo...” De noite, desarmada, não podia disfarçar as rugas. Ao contrário: parecia catá-las uma a uma para combatê-las com aquele unguento. A descoberta diária de novas pequenas trincas na pele aumentava seu estado de irritação. O Dr. César sabia que era essa a “hora ruim”. Ela contrariava todos os seus argumentos. Realizava milagres de malícia para pôr em relevo toda a sua nulidade. O que ele queria era dormir. — Você vive rodeado pelo Raimundo, pelo Capivara, por uma gentalha... Isso não condiz com a dignidade da sua posição. A voz de D. Laura era insuportável. Ele tentou desviar o assunto que ia por mau caminho: — Como correu o chá? www.livroclip.com.br 22 — Estavam lá as implicantes das Borges. Santo Deus, que sirigaitas! Nunca vi coisa mais antipática com sua mania de aristocratas. A avó delas catou café de cócoras até o dia em que dormiu com o feitor português... Agora bancam que são descendentes do Marquês de Pombal... Dr. César bocejou. O sono entrava nele por poros invisíveis. — E que te disse a senhora do Gumercindo? — Cruz! Essa leva por demais a sério ·suas obras de caridade como se todas as creches e todos os hospitais não passassem de sucursais do galinheiro do seu palácio... “Bem. Agora vai deitar-se”, calculou. A mulher porém descobriu na prateleira do toucador outro potinho de creme. Começou a fazer uma lenta e paciente massagem no pescoço. “Isso leva, no mínimo, meia hora.” E sentiu um desânimo desolador. “Se ao menos ela não falasse...” E sem querer largou os músculos à carícia narcotizante de um desarmamento total de suas forças. Provava o bem-estar que flui do lusco-fusco da inconsciência e gozava dá beatitude de sentir liquefazer-se no grande oceano noturno da imobilidade e do silêncio. “Um torrão de açúcar que se dissolve num copo d’água... Doce... doce... tudo doce...” Mas os ruídos da mulher mexendo nos vidros e esfregando as axilas com um depilador de cheiro acre punham em qualquer parte do seu corpo a vigilância patrulhante de uma sentinela pronta a despertá-lo a uma nova pergunta de D. Laura. Esse estado de alerta repartia suas sensações entre o alarme e uma intranquila dormência. — E que fez o Raimundo? Toda a consciência do Dr. César correu para o seu cérebro assustado como uma guarnição que corre à trincheira a um sinal de ataque. — Apareceu o espírito do Marechal Floriano. Repetiu a frase célebre: “Confie desconfiando...” D. Laura sorriu. O Dr. César sentiu que aquele riso lhe cortava as carnes. Não havia coisa pior que a ironia de D. Laura. Era humilhante. Revoltava-o. O Dr. César arrependeu-se de lhe ter contado esse detalhe da sessão espírita. A modorra veio-lhe de novo no silêncio que se sucedeu. Nessa dormência inda o Dr. César pensava na política: não havia dúvida que o Paula Santos tramava contra seu prestígio. Ele sabia da sua influência junto do Governador e sabia que ele estava na bica para ser Secretário. O trabalho que ele desdobrara na última semana fora exaustivo. Procurara, um a um, todos os seus amigos e os chefes mais influentes. Encontrava sempre atravessando seu passo o rasto do Paula Santos. Um rasto de intrigas! Que vida santo Deus! Agora porém aquela modorra libertava-o dos íncubos exteriores. — Você é muito ingênuo, César. Os outros fazem de você gato e sapato. Não tem energia. Inferno! Lá estava, de novo, de nervos hirtos, fustigado por aquela voz. Seu destino era não ter sossego. D. Laura apagara as lâmpadas murais que iluminavam o espelho da toilette. Tirava o peignoir cor de vinho e seu corpo enorme e pálido foi um clarão quase fosforescente na meia-luz coberto aqui e acolá pelas peças da combinação. A carne www.livroclip.com.br 23 teimava em fazer pequenos montículos frouxos sob os seios fortemente comprimidos pelo soutien-gorge. O ventre também se avolumava mole e liso agora que estava libertado da cinta. Vestiu a camisa de dormir. “Bem, agora vou finalmente descansar” pensou o Dr. César. Fechou as pálpebras. D. Laura aproximou-se do leito, levantou a coberta e apalpou o travesseiro. — Esqueci-me do remédio... Descalça, seu passo foi um pan-pan saltitado e surdo pelo tapete. Entrou no banheiro. O Dr. César ouviu o glu-glu do copo d’água que a mulher emborcava sobre a pílula laxante que devia ter engolido. Esse ruído fez-lhe mal. “Que coisa horrível o ruído de uma pílula que se engole...” Não tolerava esse ruído. A voz de D, Laura veio de lá: — Você não toma o sal de frutas? — Não. — Pois devia tomar. Seu fígado não anda funcionando direito. Você vive sempre tão mal-humorado. Ele não respondeu. Resolvera heroicamente aceitar a redenção do sono. D. Laura regressou. Parecia pacífica. Entrou na cama e fez o sinal-da-cruz. — Posso apagar a luz? — Apague. A treva não foi absoluta pois estrias da claridade exterior entravam pelas frinchas das venezianas. Nesse instante o telefone postado sobre o criado-mudo retiniu. — Era só o que faltava! O Dr. César tomou o auscultador. A voz surda e nervosa do oficial de ordens do sr. Governador dizia: “Doutor César? Boa noite. Desculpe o incômodo, mas o sr. Governador deseja que venha com urgência ao Palácio. Parece que rebentou um motim no bairro da Fábrica. Mas não se preocupe... Já tomamos providências. Então até já...” www.livroclip.com.br

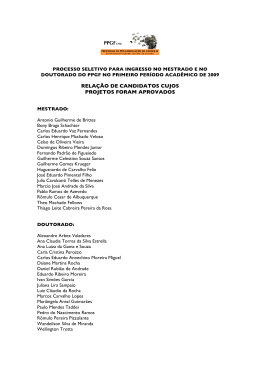

Download